王恺:考古生涯中的几个小故事

大学毕业50余年,所经故事颇多,今选出几个与大家共享。

农民送来“镇馆宝”

1978年4月的一个星期天,风和日丽,游览云龙山和参观博物馆的人络绎不绝。10点左右,一位40多岁的农民领着一个10来岁的孩子,背着一个军用绿色包来到博物馆,声言要找领导。当时正值周日,领导不在,我住在馆内,便接待了他们。寒喧之后,问了来者姓名,这位老实巴交的农民叫曹景志,住在铜山潘塘乡曹山村。他从军用包内掏出一个手帕包成的小布包,里面是一张废报纸包裹的铜镜。铜镜保存完好,绿锈尚在,还有泥土,一看就知道是出土不久的文物。镜子不大,为柿蒂镜,年代为东汉晚期。我询问了出土情况和同时出土的其他文物。他说:“今年一月我在驼龙山南坡采石建房时,挖出一些砖,同时还挖了‘诸葛亮’的宝剑和一些瓦器,还有一个‘丁’字形的铁家伙,剑和刀被孩子们拿去耍了……”

“你怎么知道是‘诸葛亮’的剑?”

“上边有字。”

“什么字?”

“是很小很细的金字,多数字不认识,上边有个蜀字,那不是诸葛亮吗?”

这是个非常重要的信息。为了确保这件文物不受损失,当时商定,第二天我去他家里看看。我安排他们吃饭,他们不肯,留下了铜镜,我写了收条。

次日一早,我骑上自行车,直奔曹山村。经过近两个小时的奔波终于到达目的地。

曹景志回家后,就把该墓出土的东西能找到的都找来了,计有铁剑一把,铁戟一把,铁刀一把,猪圈一件,陶灶上的釜一件,五铢铜钱及货泉钱计78枚。我们又一起到文物出土现场看了一下。此为一座东汉晚期小型砖室墓,在山脚下凿石成穴,内砌小青砖,室长约2米,宽边上仅存一侧,另一侧已被挖掉。我根据曹景龙的回忆,补绘了墓葬平面图。他还说,有一把铁刀被孩子们拿去玩耍丢失了,后来我为找回那把铁刀,又三进曹山村,遗憾的是,终未找到。我们根据“一切现在地下遗存的文物,都属于国家所有的文物”法规,向曹景龙征缴了这批文物,但有感于他赴徐州博物馆送交文物,特别是他妥善保存了这批文物的行为,我们也郑重感谢了他。经过数次交往,我们也成了好朋友。

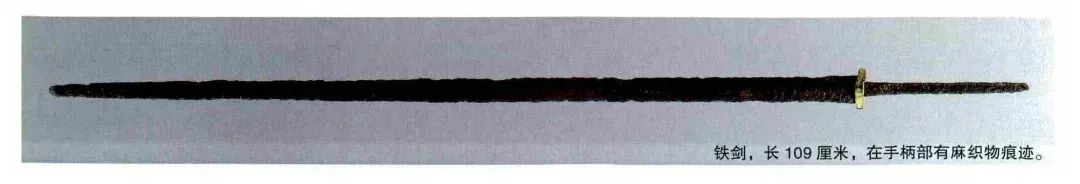

那把剑柄有铭文的铁剑,长1.09米,在手柄部有麻织物痕迹。剑原有鞘,为夹纻漆胎,已朽附于剑上。剑除锋部稍残外,大体保存完好。剑柄上刻有隶书错金铭文1行共21字,保存尚好,为“建初二年蜀郡西工官王愔造五十湅□□□孙剑□”。建初为东汉章帝刘炟第一个年号,建初二年即公元77年。蜀郡,汉属益州,在今日四川成都地区,故曹初认为是诸葛亮的剑。其实当时的西工官为蜀郡的工官,多称“蜀郡西工”。“工官”是负责制造武器、日用品、金属品和手工艺品的官吏,王愔是工官的姓名;五十湅表示一定的锻造工艺质量标准。此剑柄装有剑镡,已残脱,铜质,内侧阴刻隶书“直千五百”四字,说明该剑镡是花一千五百枚铜钱买来的,足见剑的贵重。该剑系公元77年在四川成都的西工作坊制造,由工官王愔主持锻造,距今已1900余年。

在我国,汉代墓葬中出土的铁刀、铁剑数量很多,但是,有铭文者极少,而有纪年者更少。经查对,在此之前,山东省苍山县曾出土过三十炼环首钢刀。1961年在日本东大寺古墓中出土过一件东汉“中平(公元184~190年)……百练清钢刀”,百练清钢即百炼钢。有纪年并记载有锻造质量标准的铁剑,目前全国仅此一件,堪称国宝。

对铁剑及同出的铁刀、铁戟、铁棺钉进行全面鉴定,其结果显示,它们都是由珠光体铁素体组成,含碳量较高,系用生铁炒成,加热锻打,谓之炒钢。这几件铁器皆系炒钢锻成,足以证明,炒钢在我国东汉时期,运用已经比较普遍了。事也凑巧,时隔17年,在我主持发掘的徐州狮子山楚王陵中也发现炒钢,墓中出土的工具和铠甲中都有炒钢,又把我国炒钢出现的历史提前了200多年,这正符合了国家文物局“指南针计划”的要求。因此我建议把该炒钢技术作为指南针计划进行展示,以证明我国钢铁铸造业的发展。

北齐铜佛失而复得

1981年秋天的一个下午,天高气爽,我正在办公室赶写出席江苏省考古学会年会的论文。有两位年轻朋友来访,自称橡胶厂工人,老家在贾汪,家人在整地时挖出一些铜佛像,带来请人看看,说着从包里拿出两件铜佛。一件是北齐天保三年(552年)鎏金铜造像,系一佛二菩萨,后有莲瓣形背光,主体与背光分别铸好后,以榫铆固定。佛下有座,已失。佛高0.13米,头顶有高肉髻,深目高鼻,大耳垂肩。穿开领宽袖长衣,双手向前,施无畏印,跣足立于莲台上。佛头有项光,端庄肃穆,中心饰双层莲花,外有菩提树及莲朵,周饰火焰纹。二菩萨高0.1米,立于佛两侧,左侧菩萨着花冠,双目平视,左手下垂持桃形饰于胸前,穿长衫,束腰,系缨络,跣足,立于莲座上;右侧菩萨,戴高冠,幽静清秀,右手屈于胸前,左手下垂,握有东西,衣服同左,亦立于莲座之上。在背光后面,下部阴刻楷书“天保三年正月二十三日,盖家破上愿家口聚集,造像一躯”23字。可知此佛像为信徒家破后乞求家人平安团聚而造像。另一件佛像为隋开皇十八年(598年)铜造像。较小,保存完好,淡蓝色。为一立佛,高肉髻,袒胸,着长衫,手施无畏印,跣足立于莲花台之上。背光是莲瓣形,与佛身连铸,正面阴刻图案,中心为莲花,外为火焰纹。背面阴刻楷书“开皇十八年二月八日,佛弟子为佛婢,为父母造像一躯”22字。说明这是佛教徒为父母及妻室祈福而铸造的。

徐州是华夏东方的重镇,为政治、经济、军事、文化比较集中的地区之一。因东汉光武帝刘秀之子楚王刘英好佛,故佛教在这一带传播较广。北魏时又在云龙山开造石佛,并建造了不少佛龛,但是像上面所说的两件铜佛在徐出土还不多。这两件文物的出土,对研究徐州的佛事史迹有着重要意义。没想到这两件具有如此重要研究价值的文物幸运地来到了博物馆中。

因为出土文物不能出售,我们对来人进行了文物政策和法规宣传,但中间颇不顺利,前后历经八九次,耗时三个多月,两人终于无偿献出了这两尊宝贵的铜佛像。为了补偿他们的劳动和表彰他们贡献文物的精神,博物馆对其进行了奖励,最后两人都很满意。

千年古墓实难觅

1984年12月,徐州狮子山发现兵马俑坑。这个地下军阵虽不及秦始皇陵的兵马俑高大、魁梧,但它们的发现预示着一个更大的汉代楚王墓葬的发现。它们是楚国某代楚王墓葬的一个组成部分,楚王的陵墓肯定在这附近。我怀着这样的信念开始了找寻主墓的工作,这一找寻就是数年时间。

那么主墓到底在什么地方呢?根据俑群位置及其地貌,我们初步判定主墓在狮子山上。但因狮子山地势平缓,其上有诸多民居,给我们找墓设置了层层障碍。此山系石质,无法用洛阳铲探寻,又因民居密集,用挖探沟的方法亦难进行。为解决这一难题,1987年在狮子山村委会领导的支持下,召集全村70~80岁的老人开调查会,十几位老人,七嘴八舌说了不少情况。会后,我们组织查找,皆未奏效。在这种情况下,我们报请领导批准后采用现代科学技术手段找墓,先后进行过3次:第一次于1986年春季,请煤炭部地质普查大队用微伽重力仪(当时国际较先进仪器)进行探查,经过20多天的辛勤工作,探出一些异常,后经钻探证实为风化岩,不是古墓。第二次于1987年1月25日至2月10日,由中国矿业学院北京研究生部教授宁书年出面组织,邀集十省市30多位有实践经验的科技人员,动用重力、磁法、电法(甚低频、直流、电法仪)、放射性(α卡法、测氡法)地质雷达、浅层地震仪等共9种先进仪器。经过艰苦持续工作,完成了《综合物探、探测古墓研究报告》,报告称“狮子山地区,多种物探方法,打歼灭战,发现了范围约2000平方米的古墓物探‘异常区’,其中三条节状异常区,条形带状本身宽是2米左右,初步认为是古墓道存在位置,并根据多种方法又提供了古墓进口可能性最大的位置……”。这无疑是一剂兴奋剂,于当年夏季,我们对“报告”提供的“古墓进口可能性最大的位置”进行挖掘性探沟验证,其结果却令人大失所望,不见有墓道、墓门等迹象,其下皆为基岩。第三次为1990年春天,在市领导的关怀下,请了江苏省地震局的同志用先进技术进行探测,他们把全部的15000平方米都进行了探测,最后划定了墓葬区域。为了保险起见,我们请他们进行复查;于当年夏秋之际,又请中国矿业大学帮助验证。结果证实,此处14米下为岩溶形成的溶洞,溶洞高0.8~1.1米,深洞内已淤满红色粘土,这里并非古墓。

徐州狮子山楚王陵发掘现场

三次工作,耗资10余万元,皆未成功。反观其因大体上有此两种:一是,仪器先进,无可非议。但是仪器越先进,受外界的干扰越大。该地区,系居民聚居区,外部条件较复杂,影响了仪器的正常工作。二是,这些技术人员原来的主要工作目标不是考古,而是用这些仪器寻找煤、水或其他矿产,对其原来的工作有成套经验,运用数据,分析起来得心应手,而找古墓却是新课题毫无经验,难度较大。

三次探墓均无果而终,既然靠仪器无法完成找墓任务,我和博物馆的同事们下定决心,靠自己解决。当时,我誓言“不找到主人墓决不罢休”。首先,运用自己多年考古工作中积累的经验,分析地形地貌。同时,我无数次的在现场观测分析,划定古墓存在的最大可能区域;另一方面多方访问群众。俗话说,功夫不负有心人。有一天,从一位村民口中得知有人在山上挖过红薯窖,这石头山上为何能挖出红薯窖?这个线索至关重要,说不定就是一把开门的钥匙。经过调查,找到当地人,了解到精确的情况。

徐州狮子山楚王陵出土金缕玉衣

徐州狮子山楚王陵前的楚王塑像

此处至少有三个红薯窖,有一个窖的壁上可看出用凿子钻出的凿痕。这是一个非常重要的线索,增强了我们的信心。我们研究决定用挖探沟的办法。在一户张姓房子的北侧的一块空地上,挖了一个长1.8、宽1米的深沟,沟中未见岩石,为褐色土。当天中午,我顶着烈日,在难于转身的沟内,用探铲向下探,下探一米余,仍为较纯的粘土。我高兴地大叫了一声:“啊!我找到了!”。后来我们又扩大战果,探出了兵马俑主墓的墓道东壁,困扰我们多时的兵马俑主墓地点的乌云,终于被吹散了。此时我也忘却了几年来几乎翻遍整座狮子山、踏遍每块山石的辛苦,只觉如甘之如饴。

现在想来,考古工作中遇到的挑战性难题很多,但只要迎难而上,以必胜的信念加之正确可行的方法,最终难题会迎刃而解。文物工作是一个政策性很强的工作。一些文物持有人,往往强调其经济价值,把自己无意挖出或有意盗掘的文物卖掉,或变相出卖,为避免这些重要文化遗产遭受损失,必须要对持物人不厌其烦的进行说服。记得当年徐州市石桥汉墓在采石时被发现,在我们到达之前,文物已被群众取出,对于这批文物的征集就长达半年之久。