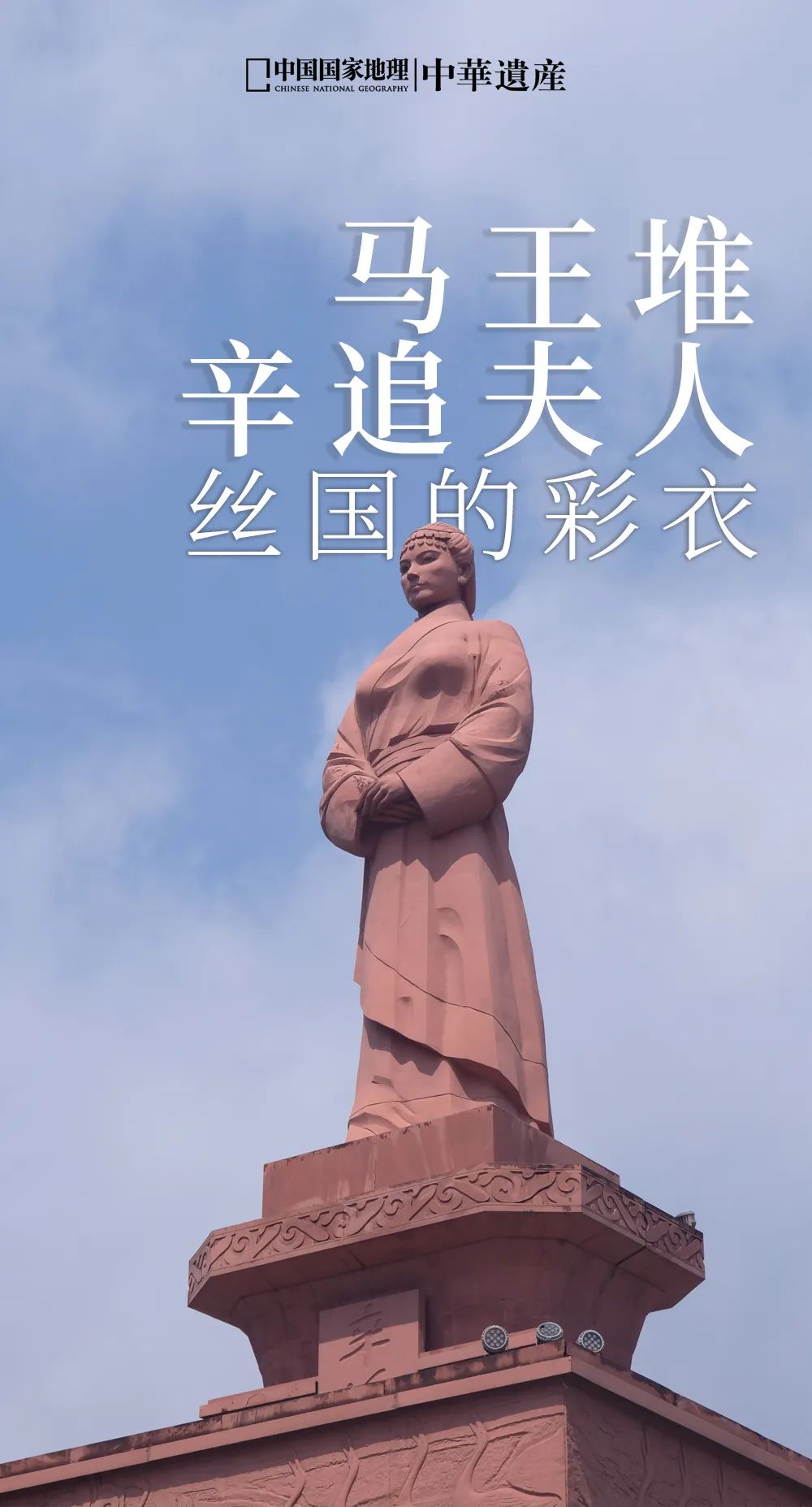

马王堆女尸辛追夫人:差点被「四人帮」的姚文元火化!

▲ 长沙马王堆广场。摄影 / 赛巴蒂

本文5000字,阅读约需12分钟。

▲ 5月17日,湖南博物院公开发布“辛追夫人”3D数字人形象。

经过讨论之后,考古队决定按当时湖南省博物馆副馆长侯良的建议,找来一块大木板插入木棺的内侧,然后让木棺慢慢向插有木板的一方倾斜,直至完全倾倒放平后,再将辛追移入木板之上。这样,丝织品的揭取就完全可以在木板上进行了。按这个方法实施操作的结果是花了一个星期的时间,才把包裹在尸体身上足足二十层的丝绸一一揭取开来。

丝织品属于有机物,富含动物蛋白质,极易腐败变质,更何况是在地下水中浸泡了两千多年,西汉的丝织品能较好的保存下来,实在是一个奇迹。

发现者说:文物比金银财宝还珍贵

2022年6月22日,著名考古学家、湖南长沙马王堆汉墓主要发掘者熊传薪因病在长沙逝世,享年82岁。熊先生2009年10期《中华遗产·最具文明意义的100个考古大发现》中,对马王堆汉墓的评语是:

▲ 按照考古发掘资料和史书的相关记载,利用半景画的形式复原而成的辛追夫人下葬时的情景。

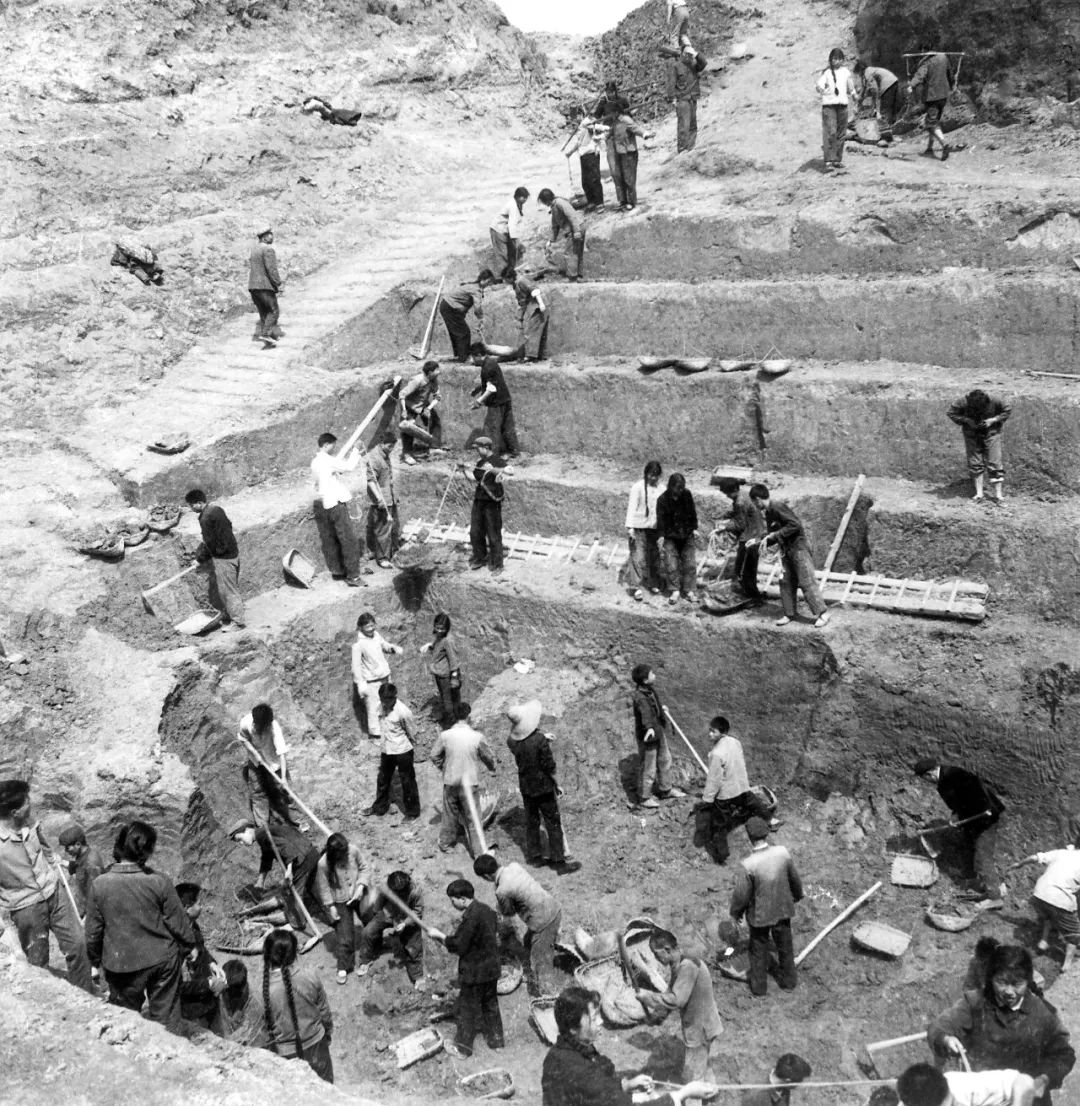

1971年12月的最后一天,长沙的天空中正飘着鹅毛大雪,整个城市银装素裹,到处都是白茫茫的一片。熊传薪和几位老工人正在湖南省博物馆传达室内的火炉边烤火,突然电话铃声响起,一位老工人顺手拿起话筒接听,只听见电话中说:“部队医院在马王堆挖防空洞,防洞底部的小洞内冒出一股‘鬼火’,他们不敢再继续挖下去了……”话音刚落,大家就议论开了。一位老工人说:“一定是民工在马王堆挖防空洞时,遇上了古墓,这墓一定保存得很完整。”

翌日,一行人冒着严寒前往马王堆施工现场进行初步调查,发现在防空洞底下真有两座用白膏泥密封且保存很完整的古墓。他们立即向省文化组报告了情况,建议马上对古墓进行发掘。然而,因为当时省里领导对考古很陌生,虽然勉强同意挖掘,但他们对文物很不了解,只关心在墓葬中有没有金银财宝。一位领导问熊传薪:“小熊,墓里面有没有值钱的东西,如果没有的话,你们是要负责的。”熊传薪回答说:“防空洞下的古墓葬保存很完整,墓内肯定有很多珍贵的文物,它们比金银财宝还珍贵……”

▲ 马王堆墓发掘现场。

当时的中央文革小组成员姚文元,知道长沙马王堆出土了女尸,而且参观的人很多,就指示要将女尸运到火葬场进行火化。闻讯后,考古队员认为姚文元倘若要将女尸进行火化,就必须给他们下达红头文件,否则他们不会唯口信是从。另外,女尸是经过古代医学处理的古代防腐科学技术的结晶,是一件珍贵的文物标本,不能火化。

▲ 专家处理女尸。

后来,湖南省博物馆并没有按姚文元的指示去办,而是将女尸珍藏在湖南医学院,这才给今人留下了一睹辛追夫人芳容的机会。倘若当时他们一时糊涂,按姚文元的“旨意”将辛追的尸体火化了的话,那非成为千古罪人不可!

一根用四五千根单丝捻成的琴弦

▲ 由马王堆汉墓出土的三百多个的木俑来看,轪侯家的家吏和奴婢非常多。供图 / 文物出版社

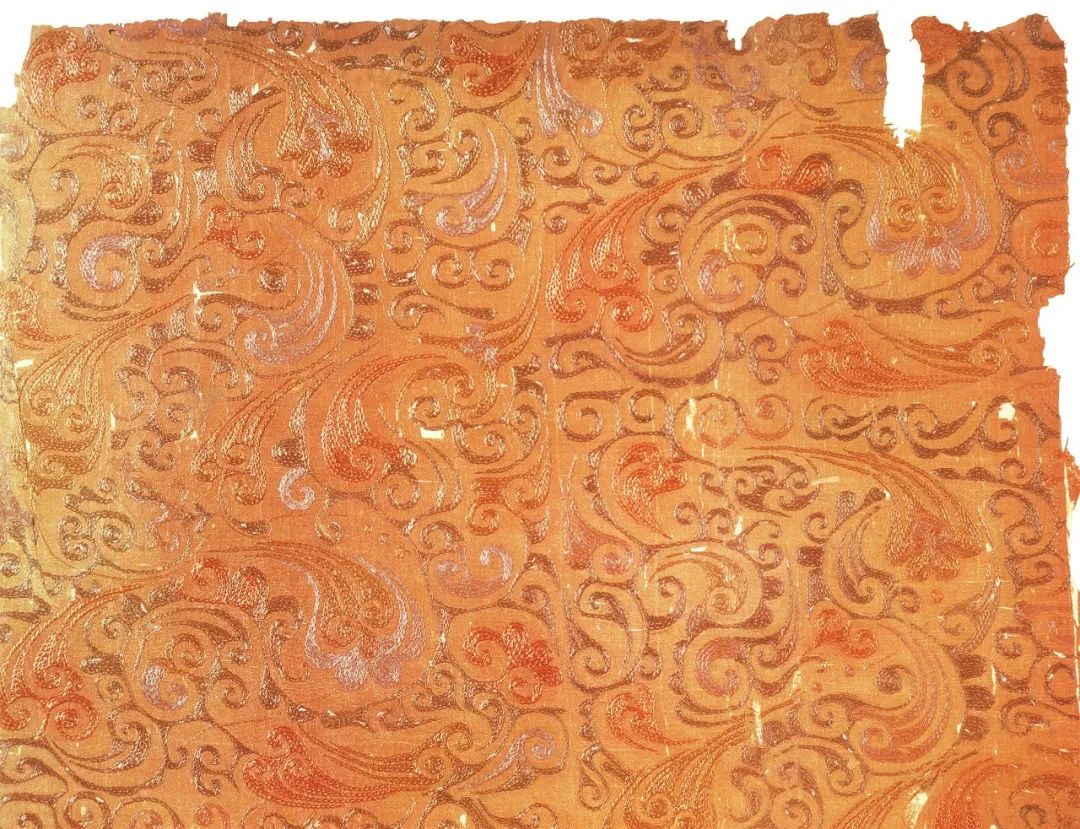

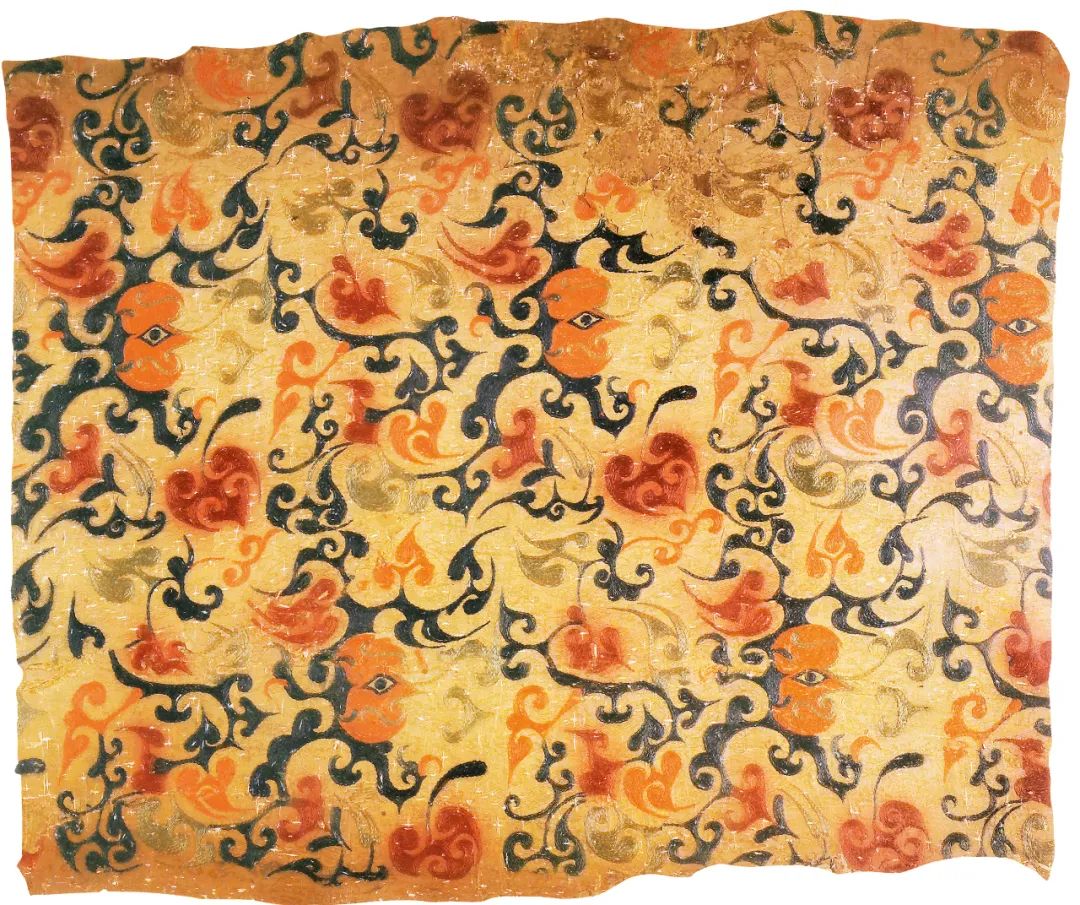

马王堆汉墓的丝绸品种有锦、绣、素、纱、帛、绮、罗、绡、鲜支、缣、纨、绨、缟等十多种,几乎凡是属于丝绸类的,这里都有,而且每一种又可细分。

▲ 马王堆1号墓出土的西汉绛紫“长寿绣”丝锦袍局部,其经密度可达每厘米44∽56根。

“春草鸡翘凫翁濯,郁金半见湘白䋤”,这是《急就篇》中对织物颜色的描绘。大意是说,汉代彩色织物,青绿色好似春草那么嫩绿,又似公鸡长尾那么发翠,还有一些像鸭颈上面的羽毛一样碧绿;黄色如同郁金香草,浅得隐隐约约,依稀可见,娇嫩得像初生的桑叶,那白色有如冰霜似的闪耀夺目。描写得太妙了吧?但是,看了马王堆出土的这些精美娇艳的刺绣与印花织物,你就不会怀疑这一番生动如实的描绘了。

▲ 在马王堆汉墓出土的丝绸中,数量最多的要数刺绣。图为著名的“信期绣”。

马王堆汉墓里面出了一件乐器,这个乐器叫瑟,是中国一种很古老的弹拨乐器,主要流行在春秋战国时期。马王堆发现的这个瑟是25弦瑟,保存异常完整,一根弦都没断。可是你仔细观察它的时候,却发现这个瑟的弦不是金属制造的,而是丝,是丝弦!

▲ 西汉黑漆二十五弦瑟,出土于马王堆辛追墓。

我们可以想象,如果这根弦粗细不均匀,那弹出来的声音将会不准。对于这些琴弦,专家们做了各种研究测试,最终他们得出一个令人惊奇的结论:汉代马王堆25弦瑟,丝弦加捻工艺水准已经相当于现在的电子加捻的水准。在很多人看来,这或许不可能,因为人手劲稍大点小点,或者手上的一点污迹也会影响到这根琴弦的音准,但是古人就做到了非人力可为之事,所以说它是个奇迹。

重量不到1两的素纱襌衣

在中国古代众多的丝绸品类中,纱是最先出现的。纱的组织结构简单,为平纹交织,表面分布有均匀的方孔,所谓“方孔为纱”。清代学者雷在《古今服纬》中解释“纱”的命名由来,说“言其孔可漏沙也。”可见,纱织得比较疏松,孔眼充满织物的表面,空隙大,因此显得轻薄。纱中最轻薄透明的被称为“轻容”,而素纱衣的料子应当就是“轻容”。

▲ 马王堆墓中出土的“素纱襌衣”。用料约2.6平方米,重仅49克。

人类发明衣裳,原本是为保暖遮羞,素纱襌衣既不能保暖,又不能遮羞,到底是干什么用的,它怎么穿呢?

素纱襌衣的命名是从材料品类和形制特点两个方面着眼的。“素纱”,是说制作衣裳的材料用的是未经染色的白纱;“襌衣”,是说衣裳的形制是没有衬里的。这是有根据的。《礼记·玉藻》中有“襌为 ”的记载,“襌”是什么呢?东汉经学大师郑玄解释说:“襌,有衣裳而无里。”由此可见,襌衣就是单衣。郑玄又说:“景与

”的记载,“襌”是什么呢?东汉经学大师郑玄解释说:“襌,有衣裳而无里。”由此可见,襌衣就是单衣。郑玄又说:“景与 ,音相近,义正同。”素纱襌衣也可以称作“景衣”或“襌衣”。

,音相近,义正同。”素纱襌衣也可以称作“景衣”或“襌衣”。

《仪礼·士昏礼》记载的古代婚礼仪式非常繁琐,其中一节有这样的情景:新妇登车,乳母给她套上景衣,车夫才驾驭上路。注意其中的“景衣”,郑玄解释说 ,景衣的用途和明衣差不多,穿上景衣目的是既遮挡路途上飞扬的灰尘,又让里面的文饰显露得鲜明。景也是明。

如此看来,马王堆汉墓出土的素纱襌衣是合乎景衣要求的。素纱襌衣是古代女子出嫁时套在结婚礼服外面的罩纱。上古三代,夏代尚黑、商代尚白、周代尚红。汉代与周代一样,也尚红。试想新娘身上穿着红色锦衣,文饰灿烂,外面再罩上素白纱衣,何等美丽。正可谓“看红妆素裹,分外妖娆”。这样来看,视死如生的辛追穿过的结婚礼服,被作为殉葬品带入坟墓就很自然合理了。

▲ 马王堆汉墓中出土的“乘云绣”。

中国是世界上最先发明丝绸的国家。根据考古发现表明,距今六七千年以前,中国就开始饲养家蚕和织造丝绸了。在此后四五千年时间内,中国一直是世界上唯一能够织造轻柔美丽的丝绸的国家,到了汉代,更是打通了陆上和海上丝绸之路,向世界各国大量输出丝绸,因而被古代世界各国称之为“丝国”。

▲ 马王堆墓出土的精致绢质帛画局部。供图 / 文物出版社

随着时序嬗变,两千多年前扬名世界的 “丝国”早已随风而逝,但马王堆汉墓出土的丝绸却使“丝国”的灿烂光辉重现人间,让人们看到了“丝国”昔日的光辉容颜。