也谈“灰坑”

“灰坑”是田野考古发掘中常用的术语,多用英文字母“H”表示。目前,学术界对灰坑的概念、功能、绘制方式等方面多有论述,但尚未形成共识性的结论,影响了后续研究。基于以上背景,本文对灰坑的相关研究进行梳理并结合考古发掘简报与发掘报告公布的灰坑材料,对灰坑的概念、绘制方式等问题提出自己的看法。

“灰坑”之辨析

作为田野考古中最常见到的遗迹,“灰坑”的内涵与性质却至今未能得到一个共识性的结论。早期的田野考古指导手册分别从灰坑的形制与功能对“灰坑”做出了解释,其中《工农考古基础知识》将灰坑解释为塞满灰色土的坑[1],而《考古工作手册》则提出“灰坑”即为窖穴,为原始社会时期的“仓库”,均掘筑于地下,有圆形袋状、锅底形和长方形圆角等不同形状[2]。以上对于灰坑的解释有失偏颇,且过于宽泛,因此造成考古发掘对灰坑不重视的局面。随着发掘水平的提高以及“透物见人”的考古学目标的提出,一些形状规整形状规整、储藏有器物的坑状遗迹从“灰坑”的概念中剥离出来,被重新给予了“窖穴[3]”、“祭祀坑[4]”的“身份”,学者们也进一步提出了灰坑的内涵。燕生东先生认为灰坑实际上是“坑”和“坑内堆积”的复合概念,且两者之间并未存在必然联系[5]。付永旭先生将其定义为遗址中填充有文化堆积的坑状遗迹[6]。严文明先生将灰坑视为一切窖穴和虽由人工挖成,但不知道其确切用途的坑穴[7]。蒋晓春先生提出“灰坑是古代人类活动遗留下来的坑状遗迹, 它包括垃圾坑、祭祀坑、器物坑、窖藏坑、殉葬坑、陷阱等等[8]”。回顾灰坑的“诞生史”,不难发现在“灰坑”这个词被创造伊始,是被用来指代填充有灰土堆积的坑状遗迹,而遗迹本身就是指代古代人类生产和生活留下的遗存,具有人工属性,“窖穴”、“垃圾坑”、“墓葬”、“祭祀坑”等是由于灰坑使用的不同功能而被赋予的新身份,因此,如今发掘简报、发掘报告中所见的“灰坑”实际上是尚不知道确切用途的坑状遗迹的代名词。

研究历程

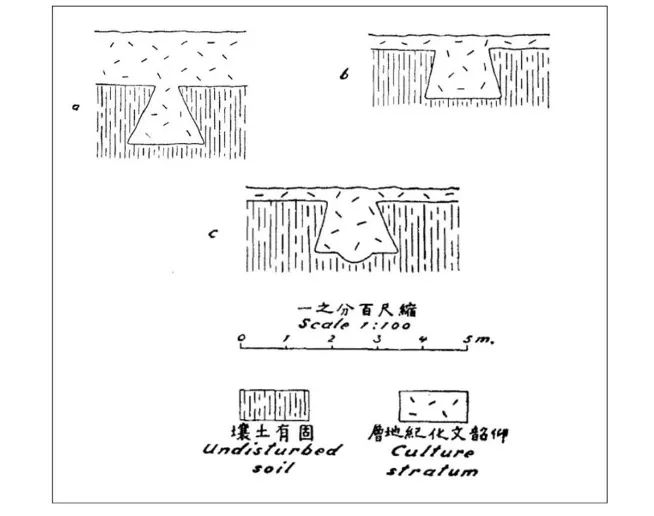

“灰坑”一词肇始于安特生先生所撰的《中华远古之文化》一书,书中描述“底部为红土层、其上部为文化纪之灰土。此二土接触处、灰土层每作袋状,包于红土层上部。形如长筒,而直径不一[9]”,因其状似袋子,安特生将这类坑状遗迹称为“pocket”,译为“袋形层”。关于袋状坑的用途,安特生也给予了自己的推测,“此种袋形层中,未曾发现骨骸,故不能指其为坟墓。又中实以此址各处寻常所见之灰土,而所藏陶器及他器物,又极为破碎。推究其成因,因在未经灰土淹没之前,形状颇似地穴,或即古时时期时代人民所居之地穴[10]”。受限于地质学的教育背景,安特生将“pocket”视为特殊的地层堆积。

图一 《中华远古之文化》之“袋状坑”

受安特生先生《中华远古之文化》对袋形坑一词的影响,1926年,袁复礼先生发掘山西西阴遗址时,将坑状堆积称为“袋状灰色储积”[11]。(图一)而“灰土坑”的名称是由于灰土坑中的填充物大多为灰土,源于李济先生对殷墟遗址的第二次发掘。自此,灰土坑成为常用名词,常见于发掘简报之中[12]。该阶段,学术界对于“地层 (文化层) ”和“灰土坑”的区分尚不清晰,常将灰土坑开口之下和之上的堆积混为一谈(图二,1)。发掘方法上,已经使用四分法发掘,对该种方法,夏鼐先生在日记中,有详细的描述,“梁先生在侧,指示遇灰土坑时应注意之点,谓宜先在中间作一十字交线,就其一象限中,先行发掘,以求其与生土之边线,然后依边线作一横断面[13]”,与现在常使用的四分法无异。但在判断灰坑年代上,多以灰坑出土器物断其年代。

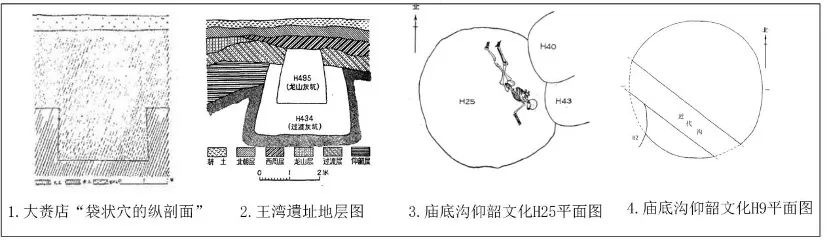

灰坑一词较早见于李济的《记小屯出土之青铜器》[14]与夏鼐撰写的《临洮寺窪山发掘记》[15],从此得到了广泛认可。随着田野考古由以水平发掘发展成按文化层(自然地层、土质土色、包含物的综合体)发掘,考古学者们开始将坑内“填土”与之上的堆积区分开来(图二,2[16]),但在灰坑之间打破关系的表述上,与现在仍有一定的差异,如庙底沟仰韶文化H25与H40、H43之间的打破关系是通过H25、H43遗迹线的不完整体现的[17](图二,3),而现在则多用虚线描绘出被打破灰坑的边线[18](图二,4)。

图二 灰坑平、剖面演变图

此外,在判断灰坑年代的手段上也较前段有了更进一步的提高。回溯夏鼐在层位关系上修订六期说的历程,“出土物以齐家式红陶间带柳条编物印纹者为多,其次为绳纹带砂灰陶,表面土中有仰韶式彩陶二片,另有一片则在灰土坑,似可证明其时代不能早于仰韶,只能同时或较晚。昨日在辛店B仰韶遗址中,地面发现一带柳条纹之灰陶,似属齐家文化[19]”,为修正六期说提出了指向性的证据,实际上揭示了早期灰坑中不能出现晚期器物,晚期灰坑中能出现早期器物的地层学原理。

陈梦家在《甲骨断代与坑位-甲骨断代与坑位——甲骨断代学丁篇》一文中,进一步阐述了如何利用坑位断代。“一个只包含武丁卜辞的坑穴最早是武丁时代的储积,也一样可能是武丁以后的储积”、“某坑若只出武丁卜辞,则同坑出土的其他实物不一定是武丁时代的,可能是以后的,因此,不可以某坑的甲骨年代来拘束同坑的其他实物的年代,反之,其它实物的花纹形制足以决定此坑堆积中的实物的最晚时期,而不是堆积的最晚时期[20]”。同样揭示了早期灰坑中不能出现晚期器物,晚期灰坑中能出现早期器物的地层学原理,同时,陈梦家已经认识到坑内堆积和灰坑本体非同一概念,有不同的时间指向。

20世纪90年代至21世纪初期,学术界对灰坑的探讨迎来了高潮,多位学者撰文对灰坑的性质、内涵、用途等进行探讨[21]。其中,拓古、问鼎两位先生在《对灰坑的讨论》一文中,正式提出灰坑与坑内堆积并非一个概念,两者所反映的时间概念亦不同[22],自此,学术界对于“灰坑”的关注从坑内遗物转移至灰坑本身,且基于多学科合作的背景以及出于“透物见人”的学科目标,学者们多侧重分析灰坑的实际用途。

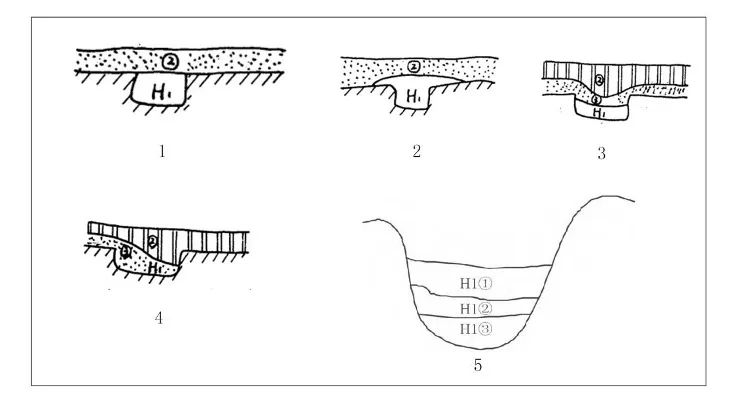

灰坑“开口线”的绘制是个仍在探讨的问题,卜工先生较早对灰坑封口线的处理发表自己的观点,他提出堆积与坑口整合或堆积原状与坑口并未持平,后期破坏成整合的状况下,坑口线应用实线将坑口两点持平连接(图三,1),若坑内堆积未满,或溢出(图三,2、3、4),则应用虚线将坑口两点持平连接。甘创业先生分别在“封口线”是坑的口部线,和坑内堆积的上部线的视角下探讨了“封口线”绘制问题[23],蒋晓春先生则建议如果坑内堆积不能分层, 应对坑内部分留白,且应如实按坑外地层平面线画灰坑口沿外的线[24](图三,5)。实际上,现今学术界尚未对灰坑“开口线”的性质做出统一规定,而发掘简报、发掘报告中多将此类线作为灰坑的开口线,而非坑内堆积线。但出于科学的科研目的,学者在撰写发掘简报、发掘报告一类资料时,应该对该类线做出明确指示,并且得基于仔细观察后,最大程度地还原坑内堆积状况。

图三 灰坑“封口线”的绘制

对灰坑功能的探讨也是现今的一大重点。卜工先生建议对灰坑性质的认定必须从灰坑的特点和整个遗址的环境、遗迹构成等综合情况加以考虑,才能确定[25],已有许多学者对祭祀坑[26]、器物坑[27]、灰坑葬[28]等坑状遗迹进行详细的描述,发掘简报与发掘报告[29]中也相应有对灰坑用途的推测。

通过以上对灰坑概念以及研究历史的梳理可知,由于发掘水平以及学科目标的不同,各个阶段对于灰坑的相关理解也随之改变,灰坑实际上是尚不知道确切用途的坑状遗迹的代名词,对于灰坑封口线的绘制上,学术界应尽快就其性质做出明确的规定,从而进一步促进对灰坑的研究。

[1] 吉林大学历史系考古专业、河北省文物管理处编:《工农考古基础知识》,北京:文物出版社,1979年:14.

[2] 中国社科院考古研究所:《考古工作手册》,北京,文物出版社,1982年:36.

[3] 西安半坡博物馆、临潼县文化馆、姜寨遗址发掘队:《陕西临潼姜寨遗址第二、三次发掘的主要收获》,《考古》,1975年第5期:280-284+263+321-322.

[4] 卜工:《磁山祭祀遗址及相关问题》,《文物》,1987年第11期:43-47.

[5] 燕生东:《关于地层堆积和灰坑的几个问题》,《华夏考古》,2008年第1期:128-133.

[6] 王巍总主编:《中国考古学大辞典》,上海,上海辞书出版社,2014年:18.

[7] 严文明:《考古学初阶》,北京,文物出版社,2018年:45-46.

[8] 蒋晓春:《“灰坑”的概念及田野工作方法再探》,《江汉考古》,2009年第3期:41-44.

[9] 安特生著,袁复礼译:《中华远古之文化(地质汇报第五号)》,农商部地质调查所,1923年:14.

[10] 安特生著,袁复礼译:《中华远古之文化(地质汇报第五号)》,农商部地质调查所,1923年:14.

[11] 袁复礼:《西阴村史前的遗存·附录一》,《清华研究院丛书》,1927年:33-35.

[12] 李景聃:《豫东商邱永城调查及造律台黑孤堆曹桥三处小发掘》,《考古学报》,1947年第2期:83-120+7-8.

[13] 夏鼐:《夏鼐日记(卷1)》,上海,华东师范大学出版社,2011年:182.

[14] 李济:《记小屯出土之青铜器》,《考古学报》,1948年第3期:2-100.

[15] 夏鼐:《临洮寺窪山发掘记》,《考古学报》,1949年第4期:71-137.

[16] 李仰松,严文明:《洛阳王湾遗址发掘简报》,《考古》,1961年第4期:175-178+4-5.

[17] 中国科学院考古研究所:《庙底沟与三里桥 : 黄河水库考古报告之二》,北京,科学出版社,1959年:16-17.

[18] 樊温泉:《河南三门峡市庙底沟遗址仰韶文化H9发掘简报》,《考古》,2011年第12期:23-46+113+99-104.

[19] 夏鼐:《夏鼐日记(卷3)》,上海,华东师范大学出版社,2011年:306-307.

[20] 陈梦家:《甲骨断代与坑位——甲骨断代学丁篇》,《考古学报》,1951年:177-224.

[21] a.拓古、问鼎:《对灰坑的讨论》,《江汉考古》1995年3期.

b.吴小平:《灰坑小议》,《中国文物报》1999年12月29日第3版.

c.刘志一:《“灰坑”新议》,《中国文物报》2000年4月19日第3版.

d.陈星灿:《窖穴和灰坑》,《中国文物报》2000年7月12日第3版.

e.王立新:《灰坑发掘中应当注意的三种情况》,《中国文物报》2000年9月20日第3版.

f.卜工:《从灰坑的性质及用途说起》,《中国文物报》2001年1月10日第7版.

g.陈星灿:《灰坑的民族考古学考察》,《中国文物报》2002年3月1日第7版.

h.燕生东:《关于地层堆积和灰坑的几个问题》,《华夏考古》2008年第1期.

[22] 拓古,问鼎:《对灰坑的讨论》,《江汉考古》,1995年第3期:94-96+27.

[23] 甘创业:《浅议考古绘图“封口线”的画法》,《中国文物报》,2021年9月3日第7版.

[24] 蒋晓春:《“灰坑”的概念及田野工作方法再探》,《江汉考古》,2009年第3期:41-44.

[25] 卜工:《从灰坑的用途和性质说起》,《河洛春秋》,2001年第1期:35-38

[26] 贺辉:《新石器时代祭祀类遗迹研究》,南京大学博士学位论文,2013年:92.

[27] a.陈胜前:《应从遗址废弃过程考察遗物的集中保存现象》,《中国文物报》,2019年11月29日第7版.

b.蒋乐平:《“器物坑”与上山文化--兼谈考古学的非对称性解释》,《中国文物报》,2020年1月17日第8版.

[28] a.李小龙:《仰韶文化灰坑葬相关问题探讨》,《文博》,2015年第6期:31-37.

b.孙永刚,高云逸:《辽西地区青铜时代灰坑葬研究》,《辽宁师范大学学报(社会科学版)》,2017年第6期:134-139.

[29] 刘斌,豆海峰,翟霖林等:《陕西旬邑西头遗址南头村地点西周灰坑(H154)发掘简报》,《文物》,2023年第10期:4-24.