1.2.3.4,教你参观博物馆!

字号:T|T

2024-06-03 09:48 来源:文博圈

最新数据显示,我国目前登记在册的有6833家博物馆,数量还在不断上升过程中,可谓每个人身边都能看到博物馆的影子。这几年博物馆也迎来了“泼天富贵”,平日里人潮涌动,假期里人满为患,一方面表现出文化大发展大繁荣的生动景象,另一方面也暴露出服务供给不足、参观体验下降等暂时矛盾。那么,对于博物馆观众来说,如何正确参观博物馆呢?

弄清 参观目的

今天的博物馆早已不仅仅是保存古代文物的仓库,它还是学习中心、交流中心、社交中心,甚至疗愈中心。美国博物馆学家约翰·福克教授总结了五种类型的博物馆参观者:

一是探索者,参观博物馆主要目的是满足自己的好奇心,渴望开阔知识视野,

二是促进者,去博物馆更像是一场社交行为,他们更关注自己在乎同伴,因同伴欢喜而欢喜,

三是体验寻求者,致力于打卡“必去之地”和“必看之物”,通过“收集”照片发布到社交软件从而获得满足感,

四是专业人士和爱好者,他们会带着充足知识去参观博物馆,有明确的参观目标,更注重展览的内容,拒绝随波逐流,是严苛的评判者和最挑剔的观众,

五是充电者,他们借着参观博物馆来逃避日常生活压力,在安静优美环境里获得身心休憩。

每个去博物馆的参观者都有着不同的身份、不同的目的,参观方式和目的也大有不同,这也让博物馆成了一个多元化的中心。

2个建议 提高观看体验

现在到博物馆参观的90%以上观众,对博物馆参观礼仪知之甚少,以至于博物馆在节假日更像是一座“菜市场”,与宁静优雅的概念大相径庭。

有些家长在收到工作人员提醒注意孩子言行的提示后,向“12345”市长热线反投诉,发出“博物馆本来不就是让孩子释放天性、自由奔跑的地方吗?”之类的豪问。部分家长自己沉溺于手机不能自拔,任由低年级孩子抚摸攀爬文物和辅助展品,在Led屏幕上手拍脚踢,在公共场所奔跑嚎叫,翻越绿植和护栏等软硬隔离,更有甚者发生了孩子撕裂书画文物、损毁博物馆雕塑藏品后被家长迅逃离现场的荒唐行为。

一位博物馆从业者反映,展厅里最难管的是“一老一小”。“熊孩子”不停奔跑,既破坏了展厅环境,一旦撞坏了家长要找博物馆“算账”。展柜玻璃被孩子的手不停抚摸、挤压,手上的油弄脏玻璃影像观看体验还在其次,很担心把玻璃压迫,损毁了文物、弄伤了孩子,更担心千百人摸过留下的细菌“病从口入”影像健康。

他还反映,老年人不用预约,闲暇时间较多,是博物馆的“常客”,但是他们受教育程度比较低,说话分贝较高,特别宠爱孩子,参观中有时显得十分急躁,也是破坏博物馆秩序的重点观照对象。

希望文物博物馆主管部门,利用中央广播电视总台一年一度面向全国中小学生的大型公益节目《开学第一课》向社会、向教育产业全生命周期参与者,尤其是向家中的“一老一小”普及博物馆参观礼仪——安静行走,不要大声喧哗或奔跑,以免打扰其他参观者和破坏展品。

不进食饮水,以免翻散影响卫生,以免影响展厅温湿度不理于文物保护。尊重其他参观者,互相保持一定距离,避免挤推和争执,让每个人都能够有良好的参观体验。

尽量减少在博物馆内使用手机,特别是拍照和打电话,以免干扰其他参观者。与同伴交流时,尽量低声耳语,不要用手指指向展品,使用眼神或鼻子来指向,共同维护良好参观体验,以尊重展品、尊重自己、尊重其他参观者。

这里就提高参观体验,谈几点建议。

一是游览时长。尽量控制在2个小时内,许多观众常犯的错误是在博物馆里逗留太久,这会让自身感到精疲力尽。事实上,博物馆展线动辄1000米起步,加上有的新建博物馆动线长达2公里,同时参观过程还要调动大脑充分思考,是一场耗费“体力+脑力”的活动。

二是选择最佳观展时间。一般来说工作日的上午是最佳看展时间,因为参观者较少。如果选择在周末观展,那么要努力将时间规划在中午前,避开高峰时段。参观热门展览,很有可能需要排队,可以通过社交软件查询一下排队时间。

三是关于自身准备。如果是抱着学习休憩目的来博物馆,请不要带孩子前往。长时间驻足欣赏艺术品会导致双腿酸痛,穿一双舒服的鞋子非常重要。超过2个小时观展,一定要间隔休息一下,最好每1个小时休息1次。夏天博物馆会有很强的冷气,可以多携带一件披肩或大围巾保暖。

去博物馆 看什么?

到博物馆看什么,许多观众感到十分懵圈,这里给出三点建议。

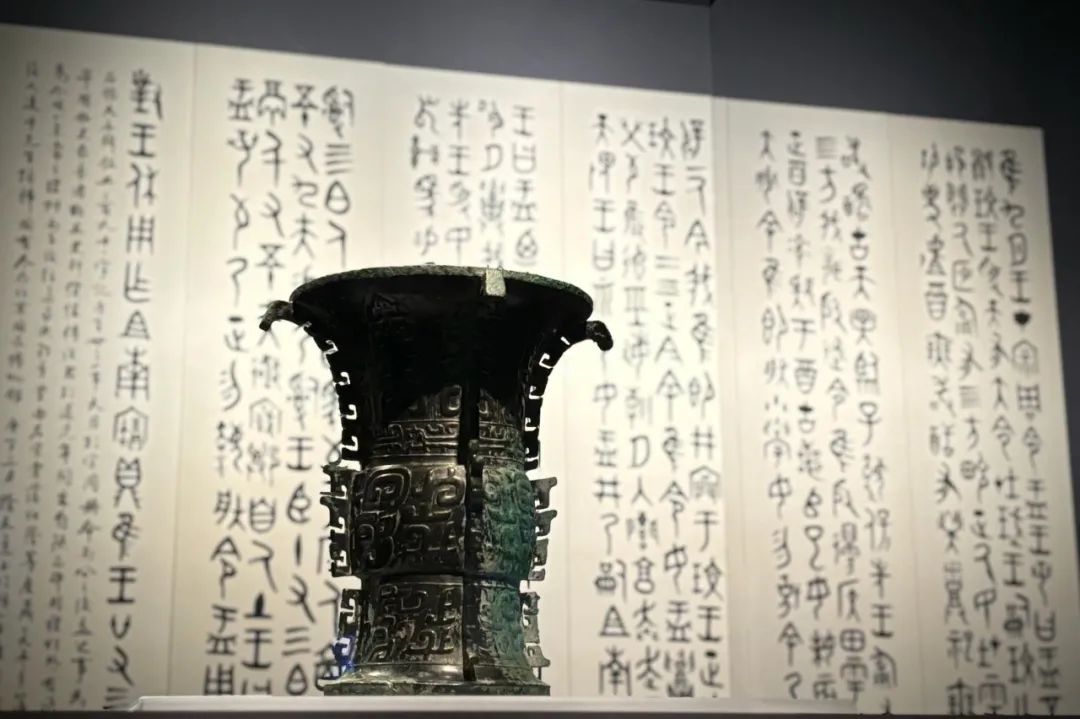

一看镇馆之宝。故宫博物院有张择端的《清明上河图》,国家博物馆有商代晚期司母戊鼎,上海博物馆有西周中期大克鼎,普拉多博物馆有贝拉斯克斯的《宫娥》,索菲亚王后艺术博物馆有毕加索的《格尔尼卡》,卢浮宫有达芬奇的《蒙娜丽莎》。每个博物馆都有自己最重要的馆藏作品,这些重要馆藏往往能够代表一个时期最重要的审美和历史价值。虽然博物馆不会给展品的重要性排序,但可以从网站和海报上判断出哪些展品最重要,这些展品一定不要错过。

二看基本陈列。基本陈列是博物馆的核心工作,直接关系水平评价和传播效果,所有博物馆无不在基本陈列上倾注了最多心血。国家博物馆“古代中国基本陈列”经过60多年在四个版本打磨基础上,形成了现今7万平方米、48个展厅、2026件文物的“中华文明会客厅”,展示中华优秀传统文化,是向世界展示中华文明的窗口。绝大多数博物馆都设置了基本陈列,如果说来到一座城市,走进菜市场了解其“烟火气”,走进基本陈列就能够了解这座城市的过去、现在和未来。

三看特别展览。博物馆的“特展”很精彩,往往聚焦于某一个时代、某一个主题、某一个文明进行专题展示,所以相较于看镇馆之宝更聚焦,比看基本陈列视角更“外向”。特展最能体现博物馆从业人员的专业性,一个特展策展时间很长,一般也要两到三年,有的则长达十年。比如,2015年“石渠宝笈——故宫博物馆建院九十周年特展”,集合故宫晋唐宋元书画国宝283件,许多人排队超6小时一睹《清明上河图》风采,全球研究者和爱好者总动员,至今仍是特展标杆。

4个小提醒

一是,做好充分准备。去博物馆前做什么?无论参观一个博物馆还是展览,最重要的功课莫过于了解基础的背景资料,包括但不限于历史文化、艺术家生平、核心展品、展品来源等,向大家推荐imuseum客户端和“博物馆看展览”微信公众号。还要关注博物馆预约放票时间,周围停车就餐信息,夜场开放信息等,帮助我们更好利用博物馆资源。

二是,如何在博物馆寻找“松弛感”?那就假装你就是作品的主人。它本就应该属于你,只是放在博物馆而已。选择你认为有趣,或者更能引起共鸣的作品,就像把玩文物一样贪婪地看它。调整好你的观展行程,适时休息,在筋疲力竭之前离开博物馆。在展品前要保护好你的“领地”,不要让任何人挡住你的视线。陶瓷、青铜器、古代珠宝等古美术展品往往被陈列于玻璃柜中,可以干脆低下身,平视展品会看到更多细节。

三是,手机也能拍大片。数码相机当然能拍出不俗的画质,但不够便携,参数也不容易调整,现在不少看展览朋友都选择使用手机拍照。手机影像发展迅猛,只要掌握好技巧,也可轻松拍出好看的玉器照片。但是要注意拍摄文物的技巧,比如选中文物的最亮点,稍许调暗一点整体亮度,以获得高级质感。同时,还可以选择“人像模式”,让照片获得景深,让文物主体更加突出。

四是,关于知识付费。有专家提出,“典藏文物是博物馆的心脏,教育是她的灵魂,而讲解员是掌握灵魂的人”。许多博物馆特别是热门博物馆都推出了不同层次、不同收费标准的讲解服务,参观者可以自行选择。一些博物馆游学机构还推出了专家展览导览服务,观众可以事先收集整理资料对应参观,提高观看的质量与效果。