长白山天池祭祀遗存探考

图一 长白山天池祭坛与石碑

近处的石头搬光了,自然注意到离祭坛二三米处的几块,最远一块椭圆状,埋在沙土苔草之中。我伸手掀了一下,没掀动,心里好生奇怪。似乎有一种心灵感应,我意识到此石的不同寻常。这时,珲春电视台的女主持人于海燕从远处走过来问:“陈老师,这块石头跟你那祭坛有什么关系吗?”我点了点头说:“肯定有关系!”便对小于说,“来,帮我一把!”我俩用力一掀,一块圭形石碑出现了。当时我兴奋得头“嗡”地一下,心跳骤然加快,霎时有些晕眩。小于惊叫道:“呀,怎么像个碑!”我说:“不是像个碑,就是块碑呀!”碑高约一米,略经打制,呈“圭”形,碑面未经精磨细研,十分粗糙。我留意的是碑身中央部位,没发现文字。就算是“无字碑”吧,把它立起来!张国仰过来帮我把碑掀到祭坛前。我说,这碑肯定不在这儿,立在这儿太难看了。我俩一前一后,用石块堆立石碑。这时,前头的张国仰喊:“上头有字!”我只以为他哄我。他又喊:“老陈,真有字!”我侧身一看,碑的上脸处,果真有字迹,不像汉字,更不是朝鲜字,我读过一些女真文的碑帖,断定是女真字,惊喜地喊:“女真字!这可不得了啦!这碑价值连城了!”

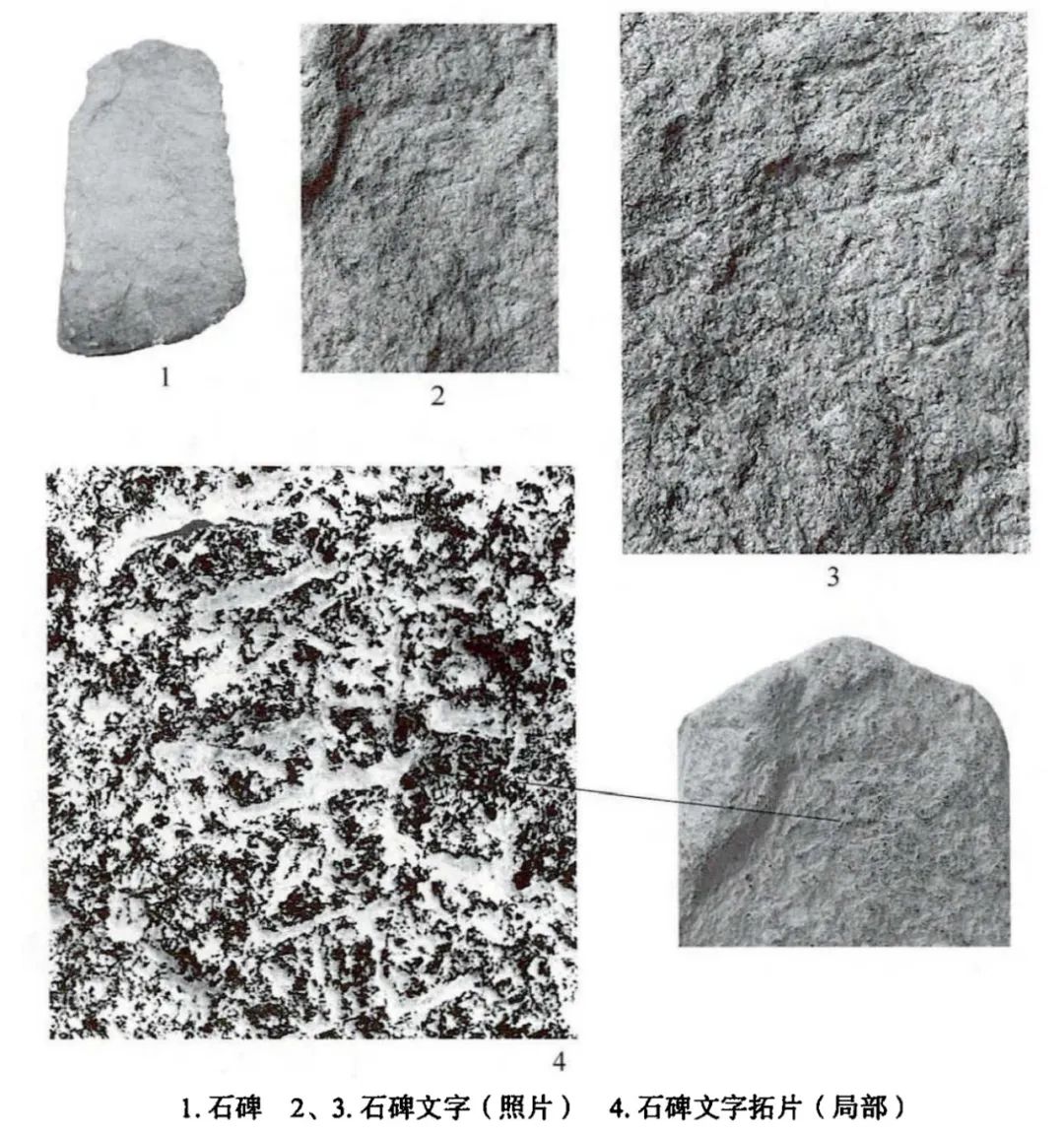

图二 石碑与文字痕迹(吉林所藏石碑)

图三 陈景河与女真祭坛(周长庆提供)

图四 天池出水口——松花江之源(顾聆博拍摄)

[1]关于发现石碑的详细过程,陈景河先生已于1999年11月5日刊发在《吉林日报·东北风》头版,新闻标题为《太白神碑出天池》。另陈文中并未说明石碑出土方位,经过比对现场拍摄的数张遗迹照片,可确定石碑位于祭台以西3米位置。

[2]吉林省文物志编委会.安图县文物志[M].内部资料,1985.

[3]刘建封撰,孙文采注.长白山江岗志略[M].长春:吉林文史出版社,1987.

[4]刘建封于书中言“余带向导与兵仆三名”,前文记兵为苏得胜、仆为王桂。由此推测,关于长白山的相关传说,只可能由未具姓名的当地向导处获知。

[5]杜佑撰,王文锦等点校.通典[M].北京:中华书局,2016.

[6](元)脱脱等.金史[M],北京:中华书局,2020.

[7](清)阿桂等撰,孙文良,陆玉华点校.满洲源流考[M].沈阳:辽宁民族出版社,1988.

[8]赵尔巽.清史稿[M].北京:中华书局,1977.

[9]杨子忱.王尔烈全传旷代关东才子[M].长春:长春出版社,1995.

[10]姚大力,孙静.“满洲”如何演变为民族——论清中叶前“满洲”认同的历史变迁[J].社会科学,2006(7).

[11]吉林省文物考古研究所,吉林大学边疆考古研究中心.吉林安图县金代长白山神庙遗址[J].考古,2018(7).

[12]a.吉林大学边疆考古研究中心.吉林安图县宝马城遗址2014年发掘简报[J].考古,2017,(6).

b.吉林大学考古学院,吉林省文物考古研究所.吉林安图金代长白山神庙遗址2015年发掘简报[J].文物,2021(3).

[13]张暐著,任文彪点校.大金集礼[M].杭州:浙江大学出版社,2019.

[14]同[3].

[15]同[3].

[16](元)脱脱等.辽史[M].北京:中华书局,1974.

[17](明)宋濂等.元史[M].北京:中华书局,1976.

[18]a.蒋戎,蒋秀松.东夏史[M].北京:中国社会科学出版社,2019.

b.王慎荣,赵鸣岐.东夏史[M].天津:天津古籍出版社,1990.

[19]王慧,卢成敢,冯恩学.长白山神庙遗址的年代与布局复原研究.待刊.

[20]吕馨.呼伦湖畔青铜镞群遗存的探讨[D].吉林大学硕士学位论文,2014.

[21]戴圣撰,胡平生注.礼记[M].北京:中华书局,2007.

[22]李零.入山与出塞[M].北京:文物出版社,2004.

[23]殷焕良.内蒙古新巴尔虎左旗出土青铜镞[J].北方文物,1997(4).

[24]同[20].

[25]金毓黻.东北通史[J].台北:洪氏出版社,1976,影印国立东北大学民国30年本.

[26]方韬注.山海经[M].北京:中华书局,2011.

[27](唐)李延寿.北史[M].北京:中华书局,1974.

[28]同[6].

[29](宋)徐梦莘.三朝北盟汇编[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[30]宋德金.正统观与金代文化[J].历史研究,1990(1).

[31]刘复生.宋朝“火运”论略——兼谈“五德转移”政治学说的终结[J].历史研究,1997(3).

[32]邱靖嘉.金代的长白山封祀——兼论金朝山川祭祀体系的二元特征[J].民族研究,2019(3).

[33]刘浦江.德运之争与辽金王朝的正统性问题[J].中国社会科学,2004(2).

[34]同[13].

[35]李天骄,王薇.长白山金代皇家神庙选址浅析[J].建筑与文化,2017(7).