本文摘要:运用斗栱意匠论的考察方法,立足于设计者视角,首先提出在以佛光寺东大殿为代表的“殿堂”中,斗栱是营造殿堂内部空间的关键要素,斗栱乃至构架的形式设计均存在多种可能性;继而通过比较研究佛光寺东大殿和与之形制相似的中日遗构,解读佛光寺东大殿的斗栱所体现的设计意匠和运用的设计手法。

1937年,中国营造学社成员考察佛光寺,判定东大殿为唐代建筑。1944年,战时停刊 7年之久的《中国营造学社汇刊》发行了复刊号第7卷第1期,刊登了梁思成撰写的《记五台山佛光寺建筑》,这是第一篇针对我国唐代建筑实物的调查与研究报告 [1]。在发现佛光寺之前,营造学社对中国建筑的研究已有相当积累,中国建筑史的叙述框架事实上也已基本搭建完成,这些理论基础直接作用于对佛光寺建筑的解读与评价。

早在1932年3月,林徽因在《中国营造学社汇刊》第3 卷第1期上发表《论中国建筑之几个特征》,概括地提出了中国建筑的 5 个显著特征,斗栱名列其中。文章对斗栱作为“结构本身变成装饰部分的最好例证”给予高度评价 ;而对宋元以后结构上过于复杂,甚至完全变为装饰品的斗栱,则惋惜其致使中国建筑“失却一个优越的中坚要素” [2]。同年4月,梁思成实地考察蓟县独乐寺,6月发表论文《蓟县独乐寺观音阁山门考》,首次将斗栱之于中国建筑的重要性借柱式之于西方建筑的意义表达出来 :“其功用在梁枋等与柱间之过渡及联络,盖以结构部分而富有装饰性者。其在中国建筑上所占之地位,犹Order 之于希腊罗马建筑” [3]。梁、林的论著均推崇中国建筑中斗栱所体现的结构与装饰的统一,指出其美术价值不能脱离结构原则而独立。

早于梁思成和林徽因一个世代,日本学者伊东忠太于 19 世纪末开始借追溯日本建筑形式的根源来探索其未来的发展。在发表于1909 年的论文中伊东提出“建筑进化的原则”,认为建筑由材料和意匠构成,二者相助长使得建筑得以进化 [4]。伊东和梁、林肯定东方建筑结构与装饰并重进化的价值取向,相当程度上是为了回应当时以福古森(James Fergusson)、弗莱彻 (Sir Banister Fletcher) 为代表的欧洲学者认为中国建筑和日本建筑无发展进步,属于“非历史的风格”(non-historical styles) 之论调。与梁思成和林徽因同时代的日本学者,伊东忠太的学生长谷川辉雄 1) 和岸田日出刀,在 1920-1930 年代迅速吸收了欧洲现代主义运动思潮,在建筑史学领域开始挣脱历史主义,注重传统建筑的造型与结构合理性,推崇不同于大陆体系的日本神社建筑的直线美 [5]。这种借现代主义价值观来重新审视本国传统建筑的思路,与梁、林几乎同出一辙,显示了当时风靡东亚建筑界的思潮。这种思潮很快被日本第三代建筑史学家太田博太郎引入传统建筑样式史研究领域。太田重新提炼了中世以后早已被分解吸收的“大佛样”,认为其层层相叠的插栱充满结构美而给予了高度评价。1947 年,太田博太郎出版著作《日本建築史序説》 [6],在编年史框架下,按照结构和功能对建筑进行分类解说。而前一年的1946年,梁思成也在战时避难的李庄整理完成了《图像中国建筑史》的英文手稿,梳理了中国建筑结构发展的脉络,对已掌握的建筑实物进行了风格化的历史分期 [7]。相继问世的这两部著作,在两国内部各自开创了完整且自立的建筑史叙述,迈出了建筑史研究体系化的第一步。然而遗憾的是,在战后的特殊时代背景下,东亚建筑史视野下的探索自此停滞了数十年。

1970 年代中日邦交正常化之后,日本学者关口欣也 [8-9]、田中淡 [10] 先后访学中国,从中日之间建筑技术的传播入手展开了战后新一轮的东亚建筑样式史研究。中国学者傅熹年针对田中淡的成果从中国建筑史的角度作出回应 [11]。1990年代以后张十庆通过尺度构成、空间构成等解读中日古代大木技术的源流与变迁,推进东亚建筑样式史研究向更立体的视角发展 [12] 。

1970 年代前后,亦是中日两国内部陆续出现不同视角的建筑史学探讨的时代。1969年,日本建筑史学家井上充夫出版的著作《日本建築の空間》可谓开山之作 [13]。日本建筑界在战后依然广泛吸收西方建筑思想,此时正是蓬勃发展出粗野主义、新陈代谢等先锋流派的黄金时代。井上充夫在书中不再谈论结构,而是借用现代建筑的另一个特色概念“空间”开创了日本建筑空间史学,对下一代建筑史学者和建筑师都产生了巨大影响 [14-15] 。同时代的大陆建筑界则几乎与世隔绝,台湾学者汉宝德在无法获悉大陆最新研究成果的前提下提出从“形式主义”理解中国传统建筑的可能性,从形式本位的角度指出,在一些传统建筑实例中对斗栱的运用反映出视觉秩序凌驾于结构原则之上 [16-17] 。1994 年,日本学者藤井惠介出版的著述《由斗栱所见日本建筑的修辞法》( 日本建築のレトリック—組物を見る ) [18],特别关注了日本建筑中完全相悖于结构原则的“徒有其表”( 見せかけ ) 的斗栱,将这些斗栱作为立面表现、空间表现的细部手法进行理解,开拓了从设计建造者视角以意匠本位论解读建筑形式的思路。受藤井惠介启发,运用斗栱意匠论研究东亚建筑的系列成果其后陆续问世 [19-21]。本文即运用这种斗栱意匠论的考察方法,尝试从设计者视角对佛光寺东大殿的斗栱 2) 形制作一番解读。

1. 殿堂的构架设计

梁思成曾在1963 年撰文《唐招提寺金堂和中国唐代的建筑》 3)[22],收录在中日两国为纪念鉴真和尚逝世一千二百周年合作编辑出版的《鉴真纪念集》中。文章全面介绍了唐代与日本奈良时代的城市、宫殿与佛寺,并对佛光寺大殿和唐招提寺金堂这两座具有代表性的佛殿实物进行了对比,指出二者在屋顶坡度、有无前廊4)[23]、斗栱形制、墙壁门窗设置4个方面的主要差别。

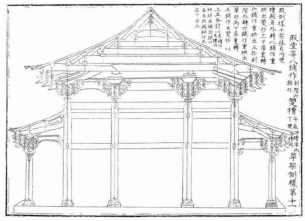

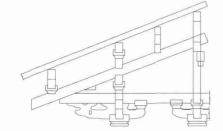

除梁先生特别关注的4点差异以外,这两座佛殿在内外柱是否等高这一特征上亦呈现出不同。内外柱是否等高,在中国建筑的语境下直接使人联想到殿堂与厅堂的构架形式分类。殿堂与厅堂的概念来源于《营造法式》,代表两种不同的结构体系,佛光寺大殿即采用了典型的殿堂式结构来营造一个高等级宗教空间。然而如《营造法式》大木作制度图样中所示内外柱完全等高的殿堂 ( 图1)。

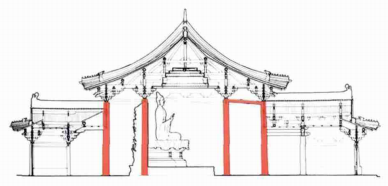

在现存的唐至宋金时代的大建筑里,也仅能举出佛光寺大殿和大同华严寺薄伽教藏殿两例,其他实例不论是单层的河北正定隆兴寺摩尼殿 ( 图 2) 。

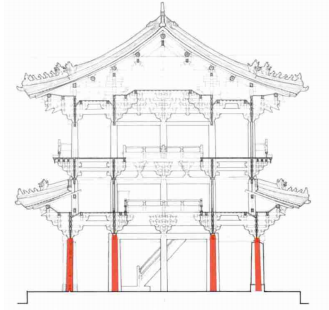

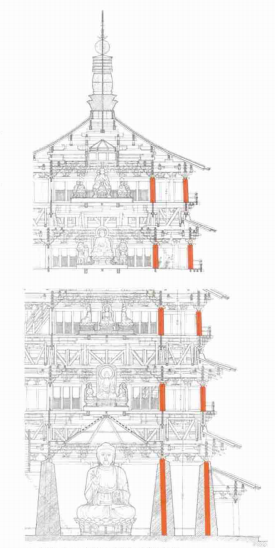

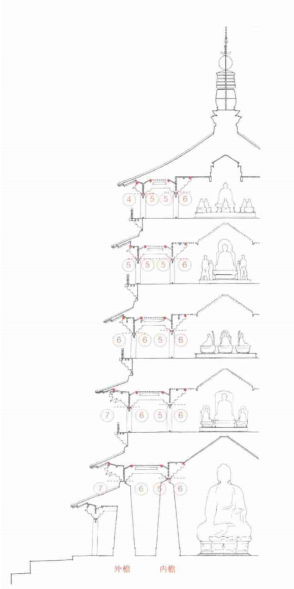

还是重层的天津蓟县独乐寺观音阁 ( 图 3),或山西应县木塔 ( 图 4)。

都可见内柱高于檐柱的现象。其中,摩尼殿、观音阁下层和应县木塔首层、二层、三层的内柱均高于外檐柱 1 足材,即内檐铺作的起点比外檐铺作高 1 足材 ( 铺 ) ;应县木塔仅四层内外柱等高,五层则较为特殊,内柱比外檐柱高一栔。不难看出,内柱升高区区 1足材对层层相叠的殿堂整体结构几乎不产生任何影响。那么,升高内柱的意义何在?

陈明达在编写《应县木塔》时已经注意到木塔内外柱之间存在的高差,并分析其原因是 :内槽内的空间更广阔,空间高度也要相应加高,所以内檐铺作外跳 5) 平闇位置须高于里跳,而通过调节铺作高度配合两侧平棊枋高度,会造成外跳一侧出跳过多,使“全塔内槽失去构图的一致性”。同时,连接内外柱的乳栿下须有华栱支撑,为保证内檐里跳至少出一跳华栱,陈明达认为内柱升高 1足材来抬高外跳平棊枋,已是此种结构方式( 殿堂 ) 下的最大极限,并主张木塔的内外柱高度是由内部空间构图决定的,并不是结构的差别 [24] 。

如上所述,陈明达敏锐地指出了殿堂结构中的可调整性,并得出这种调整非干结构,而更多出于设计考虑的结论。笔者循这种由设计视角出发的思路,希望进一步提出的观点是 :木塔内外柱之间高差的变化,是斗栱为了兼顾外部表现与内部表现而进行调整的结果。就外部而言,木塔外檐铺作由首层至五层从七铺作递减为四铺作 ;就内部而言,塔心佛像空间的等级须高于外围空间的等级,而空间等级藉由天花高度和斗栱等级得以体现。因此,佛像空间周围的一圈斗栱(内檐外跳 ) 均出四跳六铺作,而这一圈斗栱的里跳,即面向外围空间的一侧 ( 内檐里跳 )则统一为五铺作,各层相同并无变化。外围空间另一侧的外檐里跳一方面须与内檐里跳等高支撑天花,同时又受层层递减的外檐外跳制约。这样一来,檐柱一线和内柱一线的斗栱等级之间就产生了竖直序列上的错位。调节各层内外柱高差事实上巧妙地解决了这一问题,由于第四层外檐铺作里外跳恰好均为五铺作,因此仅第四层的内外柱等高 ( 图5)。

山西应县木塔各层斗栱铺作数分析 ( ○中数字为铺作数,下同 )

可以说,木塔构架设计中,升高内柱的根本目的是营造内部空间等级差,而运用这一手法的直接依据则是调整斗栱的等级。

沿着这一思路,再将目光移回佛光寺大殿,对其内外柱等高这一因太过经典反而容易被忽略的特征进行考察。首先,佛光寺大殿作为金箱斗底槽地盘的佛殿,同样存在制造佛像空间与外围空间等级差的需求,而佛光寺大殿采取了内外柱等高的构架形式,事实上这并非结构原则必然导致的结果,而是若非刻意的设计难以实现的效果。

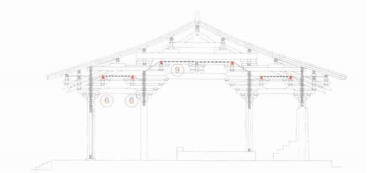

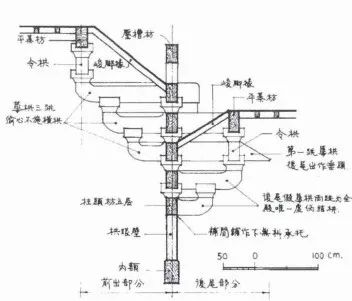

佛光寺大殿内柱两侧平棊枋的高差是 3个足材,从栌斗算起,内檐外跳的平棊枋高达第九铺,由连出四卷头的柱头铺作承四椽栿,栿上再置骑栿栱以承平棊枋。四椽栿与半驼峰的配合使用,在竖直方向加铺的同时避免了水平出跳,甚至还将作为平置天花边缘的平棊枋拉回一个跳长,用意应在保证佛坛上方的空间不至窄仄 ( 图 6)。

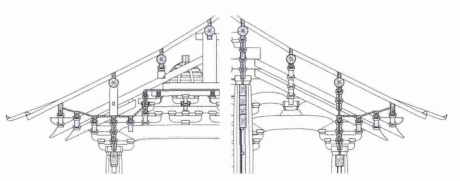

反观日本奈良唐招提寺金堂,结构形式为典型的“宗屋 + 庇” 6)[12]96-104,构成佛像空间与外围空间。在庇的部分,唐招提寺金堂并不执着于以华栱承托乳栿,而是索性将内柱升高两足材,乳栿直接入内柱,内檐里跳仅出一跳华栱,外跳使用出两跳华栱的五铺作,即轻松制造出两侧天花之间 2 个足材的高差,继而五铺作上再承明栿与驼峰抬高中央部分天花 ( 图 7)。

值得一提的是,村田健一曾指出唐招提寺金堂虽然内外柱不等高,但基于其层叠式的建构逻辑应被划分为殿堂 [25] 。

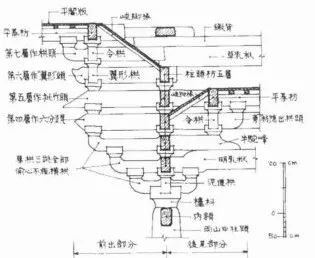

另一例颇具参考价值的遗构是日本奈良兴福寺东金堂。现存东金堂虽重建于室町时代的 1415 年,但被认为继承了奈良时代的形制,也是一座经典的带开敞前廊的五间四面堂。兴福寺东金堂是日本现存飞鸟奈良风格的佛堂中,除法隆寺金堂外唯一一栋内外柱等高的实例,因此其构架设计也与唐招提寺金堂颇为不同。东金堂上下并排使用了两根明乳栿,庇的平棊枋高居第六铺,而宗屋平棊枋反在其下的第五铺,内檐外跳的五铺作上同样承明栿加骑栿栱抬高中央天花,然而中央天花与庇天花的高差明显低于唐招提寺金堂和佛光寺大殿 ( 图 8)。

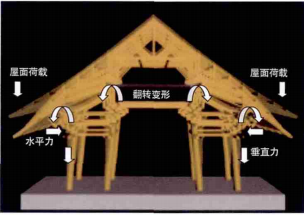

单纯从制造空间高差的效果来看,3 座佛殿中唐招提寺金堂简洁明快的构架手法似乎略胜一筹。然而在2000-2009年,距离明治时代落架大修 (1898-1899 年 )仅一百年之后,唐招提寺金堂即再度实施了落架维修 7),直接原因就是金堂内柱内倾,而斗栱外倾,整体构架持续变形。纵观唐招提寺金堂的修缮史可以发现,内柱内倾可谓金堂的先天结构缺陷,是历代维修工程的重点解决对象。参与金堂落架工程的今西良男指出:来自屋面的倾斜荷载作用于构架的力可拆解为垂直荷载和向内的水平推力,由于金堂乳栿和四椽栿之间高差过大 ( 二者高差达5 个足材,比佛光寺大殿乳栿与四椽栿的高差还多2个足材 ),导致檐柱承受的水平推力到达内柱一线时无法传达至四椽栿,造成内柱内倾 ( 图 9)。

同时今井对比兴福寺东金堂,认为东金堂乳栿与四椽栿相近的位置关系以及重叠的乳栿都有效增加了内柱上方结构节点的刚性,因此东金堂的内柱才未发生明显内倾 [26]。与这两例日本遗构相比,佛光寺大殿四椽明栿下的华栱对冲压于昂尾之下的贯通枋材,与兴福寺东金堂上层乳栿的结构作用相同,而造型上又不似东金堂这般繁缛;同时佛光寺大殿巧妙地利用栱头、半驼峰等细部处理完美实现了比唐招提寺金堂更多1 个足材的空间高差。基于此确实可以说,佛光寺大殿斗栱所体现的,恰是梁、林褒扬的结构与装饰的完美统一。综上所述可以发现,决定殿堂构架设计的要点正在于斗栱。“凡明梁只阁平棊,草栿在上承屋盖之重”,在承载屋面的结构体系之下植入营造内部空间的装饰体系,殿堂这种结构本身,即为构架与斗栱设计预留了大可作为的天地。以上几例遗构展现的设计各有偏重,而设计手法的优劣在对比中也可体会一二。

2. 作为空间界面的斗栱

关于佛光寺大殿的斗栱,还有一段值得品味的插曲。为配合内檐两侧相差 3 个足材的平棊枋高度,大殿内檐补间铺作里跳使用了两跳丁头栱,以榫卯挂在柱头枋上。梁思成在《记五台山佛光寺建筑》的测绘图中特别为此处标注“后尾假华栱两跳为全殿唯一虚伪结构”,在 1944 年刊行的《中国营造学社汇刊》原文中针对此处手法有两句饱含情绪的评语 :“如此娇造,在结构上实为不可恕之虚伪部分”“但如殿槽内补间铺作后尾之假作两华栱以求外形之对称者,实结构上之欺诈行为,又不禁为当时匠师惋惜也” [1]35-37 。1953 年该文修改为白话文重新刊登在《文物参考资料》上时,图中标注仍旧,而评语第一句被去掉,第二句改为“可见为了装饰效果,唐代的匠师也早已灵活运用结构材料,而作适当的处理了” [27]。文风回转,可窥作者思路之变化 ( 图 10)。

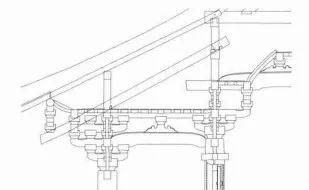

事实上,即使在遗存寥寥的中古建筑中,这种由柱头枋出跳的丁头栱也非孤例。在佛光寺大殿完成一个世纪之后建造的山西平遥镇国寺万佛殿,补间铺作中使用了类似的丁头栱。镇国寺万佛殿是一座方三间小殿,无内柱,内部彻上露明,外檐柱头铺作使用了逾越其建筑规模的高等级七铺作。与同为七铺作的佛光寺大殿相比,万佛殿外檐铺作里跳承托的罗汉枋反骑昂尾之上,比佛光寺大殿高出1个足材,因此在2 跳长的距离内要将枋材再升高1个足材,万佛殿也选择了出一跳丁头栱的手法 ( 图11)。

山西五台山佛光寺大殿 ( 左 ) 山西平遥镇国寺万佛殿 ( 右 ) 的柱头与补间铺作比较

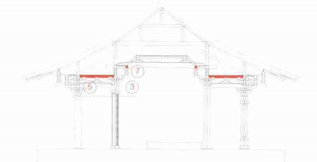

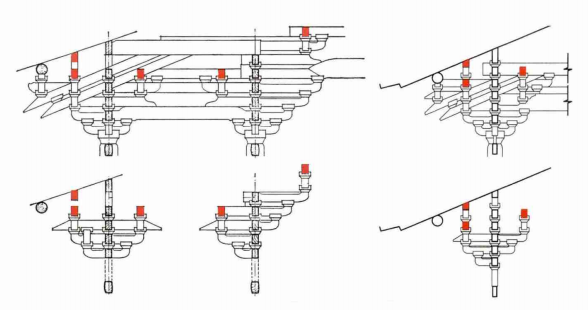

万佛殿做如此处理希望达成的效果为何呢?由于万佛殿无内外槽之分,外檐斗栱的里跳也肩负着使内部空间更为庄严的使命,柱头部分六椽栿和丁栿上均置一组重栱,补间部分则在两卷头上单置令栱。从直观形象上来说,万佛殿柱头、补间里跳的重栱和单栱在建筑内部形成了一个连续的,且则律变化的界面 (图12)。

如以佛光、招提二构的内檐与万佛殿外檐里跳作对比可以发现,佛光寺大殿内檐不使用横栱,层层出跳的四卷头呈简明的片状切入佛像空间直接支撑四椽栿,尽显明快有力的豪劲之风 (图13) ;

而唐招提寺金堂在与平棊枋相同的高度架设明栿,栿上左右置驼峰承托起更高一层平棊枋,上下平棊枋间使用“支轮”,即中国建筑谓“峻脚椽”连接,比佛光寺大殿从正心一线起的峻脚椽多了一层转折。唐招提寺金堂利用支轮板制造了一个比万佛殿更加完整清晰的界面,然而金堂四椽栿的末端被隐入支轮板后,由于没有交代清楚结构关系,从整个空间来看四椽栿竟显得有些突兀,显示出日本建筑同时应对结构与装饰需求时的力不从心( 图14)。

对于分布辽阔的中国建筑来说,体系之多样是不容忽视的特征之一。以现有考古和实物材料看来,中国木结构建筑可大致分为两个体系,即横材结构体系与斜材结构体系,应分别脱胎于作为木结构原点的井干结构和人字架 [28]。在木结构建筑发展的过程中,基于不同建构思维的两种体系相互影响甚至融合,形成了具有普遍特征的中国木结构建筑大系。

横材与斜材结构体系表现在斗栱上则为华栱与昂的并存。斜梁在后世建筑中演变为各种形态的昂,梁思成认为,法隆寺建筑群中的昂均非后世所谓的昂,因其并未纳入斗栱之内,下端也未制成昂嘴形状,加诸初唐为止的敦煌壁画中尚未发现昂,因而推断昂的成熟应在盛唐之后 [29]。陈明达在阐述斜梁与人字架的古老做法时指出,隋唐时期由人字架变革而来的斜梁纳入铺作组合中,继而截面减小,演化为下昂 [30]。汉宝德则通过分析华栱与昂的时代性和地域性,得出二者应为分属中原和南方的并行系统,认为华栱组成的矩形系统作为中原正统,昂因其装饰性与加深出檐的功用而被引入正统中,却又在后世的发展过程中失却结构意义,重新让位于矩形系统 [17]68-81。笔者认为,以中国官式为主线,确可发现昂对华栱系统的突然侵入,而后又被同化的现象。但如果将视野拓展到东亚范围内,均等地看待横材体系与斜材体系的并行发展,则可发现二者间存在相互渗透,尤其是在营建“殿堂”这种特殊结构形式的前提下。

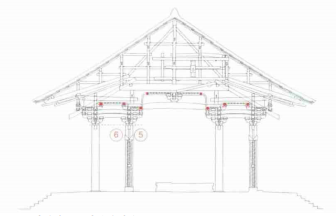

关于斜材对横材体系的介入,可以说昂的引入促进了横材体系中高等级铺作的出现,然而在以横向层叠为特征的殿堂结构体系中,昂的结构作用实在有限,主要被用来调节出跳的长度与高度 [31]。具体到佛光寺大殿这一实例中,外檐柱头七铺作的双下昂,于整体结构而言仅充当了檐下的局部构造,昂降低跳高的意义似乎更多在于为令栱与耍头提供了空间,与镇国寺万佛殿里跳横栱构成空间界面的意义相似,笔者倾向于将其理解为立面表现的一环。而前述佛光寺大殿颇具戏剧性的内檐铺作,本可以运用上昂在有限的跳长内调节跳高来形成两侧平棊枋之间的高差,实际情况却是依然选择用梁栿、半驼峰、栱等横材的变化来加铺 [32]。复观佛光寺大殿内檐两山的柱头铺作,在无法借助梁栿加铺的情况下,在出三跳的长度内抬高了 8 个足材,包括卷头在内竟有 4 种栱头处理方式,同时还在栱头上方灵活变换翼形栱与令栱,兼顾了内檐立面的营造,可见运用横材手法之自信与娴熟 ( 图 15)。

如此看来,昂之于佛光寺大殿,是使其成为七铺作高等级殿堂的形式要素,却未被利用作优化结构的手段。

另一方面,现存唐至宋金代遗构中,保留原始斜材体系特征而未受横材影响的两例典型,分别是日本奈良法隆寺金堂和浙江宁波保国寺大殿的前檐。法隆寺金堂以竖直立柱、跨内外柱的昂身、承托昂身的华栱,构成了稳固的三角形结构支撑起庇的屋面 ( 图16)。

保国寺大殿前檐的第四跳昂身亦长达两椽架,由于被藻井遮挡伸入草架,昂尾形式恰如《营造法式》中所描述“如用平棊,即自槫安蜀柱以叉昂尾”( 图17)。

两例遗构都以昂身承下平槫,保留了原始斜梁直接承屋面的古朴特征。

唐招提寺金堂的昂跨度亦从内柱一直到橑檐槫。根据最新落架维修的调查结果,除角昂外的 26 根下昂中有12 根为创建当初的构件,这12 根昂的上表面可对应下平槫的位置均未发现属于创建时期的痕迹,因此可以推断昂身当初未承下平槫 [33]。基于此可以说,相比法隆寺金堂,唐招提寺金堂的昂在结构功能上已有所退化,不作为核心结构直接承屋面,却起到了拉结作用。有趣的是,在复原的唐招提寺金堂初创构架中,能够明显看到横材在斜材体系之下独立的发挥,在简明的三角架中植入了复杂而高级的横材,这些横材依附于结构之外自成体系,演绎出一套典型的殿堂“明架”( 图 18)。

日本建筑 13 世纪以后“桔木”的普及,将以斜材承屋架这一简明的原始结构发挥出了新的境界,屋架与出檐承重全由隐入天花背后的桔木负担,而天花以下的构架获得了极大的自由,结构与装饰被完全区分开来。回想前述兴福寺东金堂的双重乳栿与斗栱,结构性有余而装饰性差强人意,恐非奈良时代原形,而是室町时代之后日本不再从中国横材体系的核心地区学习建筑技术,导致营造殿堂时对横材的运用缺乏逻辑。

如果把“通过叠加结构层来区分结构部分与装饰部分”定义为殿堂的广义特征,那么唐招提寺金堂和兴福寺东金堂所做的尝试—不论它们内外柱是否等高—都可以定性为斜材结构体系下的殿堂营造。可见,殿堂这一结构形式一经确立,对于横材和斜材体系双方来说,互相借鉴、彼此融合即告发生:横材体系借助斜材丰富造型,提高殿堂等级 ;斜材体系则在结构之下依靠横材营造出富丽的殿堂式空间。

佛光寺大殿作为我国现存唯一的唐代高等级殿堂建筑,自营造学社的调查报告问世之后,即有来自诸多角度的针对其建筑形制的解读。笔者谨从斗栱形式入手,在前贤的研究基础上略陈浅见。本文立足于当初历史环境下的设计者视角,探求佛光寺大殿最终呈现的形制背后曾经存在的诸多可能性。中国建筑作为东亚建筑样式的源头,结构的整体性与合理性毋庸置疑。而在遵守结构原则的同时,佛光寺大殿这一作品中所体现的设计意匠之出众和设计手法之娴熟,若非通过与其他实例的比较则无法深入体会。中日两国现存与佛光寺大殿时代相近、形制相类的几座遗构,为这一求索过程提供了可供比较的参照物。梁思成在《唐招提寺金堂和中国唐代的建筑》一文中描画了中日比较建筑史的广大图景,而先生在文末自然流露的追忆之情,饱含的是与我东邻之友在深层文化认同下并肩前行的期望。

来源:温静《殿堂——解读佛光寺东大殿的斗栱设计》[J].建筑学报,2017(06):43-48.