新见彩陶坡遗址出土龙形蚌饰试析

2023年8月,内蒙古自治区赤峰市松山区彩陶坡遗址F18出土了一件龙形蚌饰,共存陶器特征和碳十四测年结果显示,这件龙形蚌饰的年代处于红山文化早期,为探索红山文化以及中国早期龙形象的发展与演变提供了极为珍贵的实物资料。2024年4月9日,中国社会科学院考古研究所等多家单位历经数月联合攻关,最终成功将这件重要文物复原[1],结果表明这是一件背部微曲、双足直立、尾部上翘的身体舒展的龙形象。彩陶坡遗址龙形蚌饰的出土与复原既是红山文化考古工作的一项重要成果,也是中国新石器时代考古的一项新的收获,其影响已不仅仅局限在考古学界内部,甚至引起了社会各界的广泛关注。在此,笔者试就其渊源、使用方式及功用等略作分析,以期对推进相关问题的研究有所助益。

一

彩陶坡遗址这件精美史前艺术品的发现之所以备受瞩目,很大程度上是由于它是辽西地区首次通过正式考古发掘工作所获得的蚌质龙形器。事实上,在此之前就已经有若干件同类器物入藏赤峰及朝阳等地的博物馆中。2014年,邵国田先生撰文刊布了敖汉旗新州博物馆、松山区玉源博物馆和朝阳市德辅博物馆收藏的三件此类蚌制品[2]线图。其中,德辅博物馆藏品较为完整,仅吻部略有残缺。新州博物馆藏品足部破损不存,玉源博物馆所藏标本尾部残缺。这三件蚌器的共同特点是,眼睛圆睁,张口露齿,头部以后刻几何形纹饰。

遗憾的是,这三件馆藏标本的具体出土地点不明,仅知新州博物馆收藏的那件是于2012年春在敖汉旗北部征集的,所以十年来它们似乎并未得到学界的重视。但作为在赤峰地区从事了四十余年考古工作的考古老兵,邵国田先生深知这类罕见文物的独特学术价值,所以首先对最为关键的年代与文化属性问题作了系统的分析。他注意到,三者所装饰的渔网状纹、菱形纹和三角内填网格纹与赵宝沟文化[3]陶器上的同类纹饰如出一辙(图一),因而明确提出它们的文化性质属于赵宝沟文化。2018年,他再次撰文对此问题进行了补充论证[4]。确如邵先生所言,尽管已发掘的赵宝沟文化遗址中尚未发现这类制品,但其表面装饰的极具标识性的几何形刻划纹使我们有理由相信,它们是赵宝沟文化先民的作品,年代处于距今7200~6500年之间。考古学研究中最基础的年代与文化性质问题解决以后,便有条件进一步讨论由此所引申出的其他相关问题。

图一 馆藏龙形蚌饰与赵宝沟文化陶器纹饰比较图

彩陶坡遗址出土龙形蚌饰复原以后我们惊讶地发现,其形态特征与上述三件蚌器颇为相似。而与德辅博物馆藏品相比最为相近,圆眼阔嘴,短足弧背,粗尾上卷,均装饰有刻划几何纹样,整体而言可谓形神俱似。它们所表现的当是同一种形象,或可按当前通行的叫法以龙形蚌饰统名。不言而喻,如此显著的共性特征显然不是巧合,彼此之间无疑存在着密切的内在联系。就年代而言,上述三件赵宝沟文化龙形蚌饰的年代早于彩陶坡遗址红山文化早期龙形蚌饰,而且它们之间的共性一望可知。据此推断红山文化早期的龙形蚌饰应是在赵宝沟文化同类器物的基础上发展起来的,如此其渊源问题便基本明晰了。由此可见,在赵宝沟文化基础上发展起来的红山文化出色地继承了本地区独具特征的龙形象以及源远流长的崇龙传统,见证了辽西地区新石器文化在物质文化与精神信仰两个维度上的一脉相承。从这个角度来讲,红山文化之所以能够成为中国北方地区史前文化中的一颗耀眼的明珠,并且在距今5500~5000年间实现社会的跨越式发展,与其深厚扎实的历史基础存在密不可分的关联。

值得一提的是,德辅博物馆所藏龙形蚌饰保存状况尤佳,这实际上也就为彩陶坡遗址龙形蚌饰的复原提供了最为直观的实物参照,只是在此之前大家未曾注意到它而已。

二

那么,这类特殊制品的使用方式和功用是怎样的呢?

特别值得注意的是,上述四件龙形蚌饰均有穿孔,馆藏的三件标本穿孔位于背部至尾部,彩陶坡遗址出土标本的穿孔分布于背、尾、足、下颚处。这些穿孔为探析此类器物的使用方式甚至功能提供了启发,尤其是彩陶坡遗址出土的那件,穿孔几乎遍布各个部位,它显然不是穿绳佩戴的,而应是固定于某种物质上的。不难发现,其尾部与身体相接的一面较为平直,而与之相连的身体部分则显得有些参差交错,二者难以无缝衔接。这说明整件器物并不是由一枚完整的蚌壳制成的,身体和尾部应是分开制作的,尔后通过某种介质连接在一起。由其周身较为密集的穿孔推测,龙形蚌饰的身、尾两部分很可能是通过线绳固定在麻布或兽皮等有机质材质上的。由此推测这类器物很有可能是缝缀于衣物之上的,或与某种仪式性活动有关。

在这一问题上,民族学材料能够给予我们佐证和启发。例如,生活于松花江下游的赫哲族信奉萨满教,萨满的神衣上就缝贴着用软皮裁剪成的诸如蛇等各种爬虫形象[5]。赵宝沟文化和红山文化的龙形蚌饰的功用很可能与之相同,即执掌宗教事物的巫觋所着神服上的法器。郭大顺先生基于对牛河梁遗址N16M4出土“玉巫人”的分析,提出红山文明是一种“萨满式文明”[6]。他还认识到,包括玉龙在内红山文化各类玉器的功能就是作为通神的工具[7]。红山文化晚期发达的玉器宗教礼仪传统很可能在该文化早期阶段就已初见雏形,伴随着手工业水平的大幅提升,琢磨精致的圆雕玉龙最终取代了酥脆易碎的片雕蚌龙,不过龙形器物的功用和内涵似乎并未因材质的升级而发生改变。

三

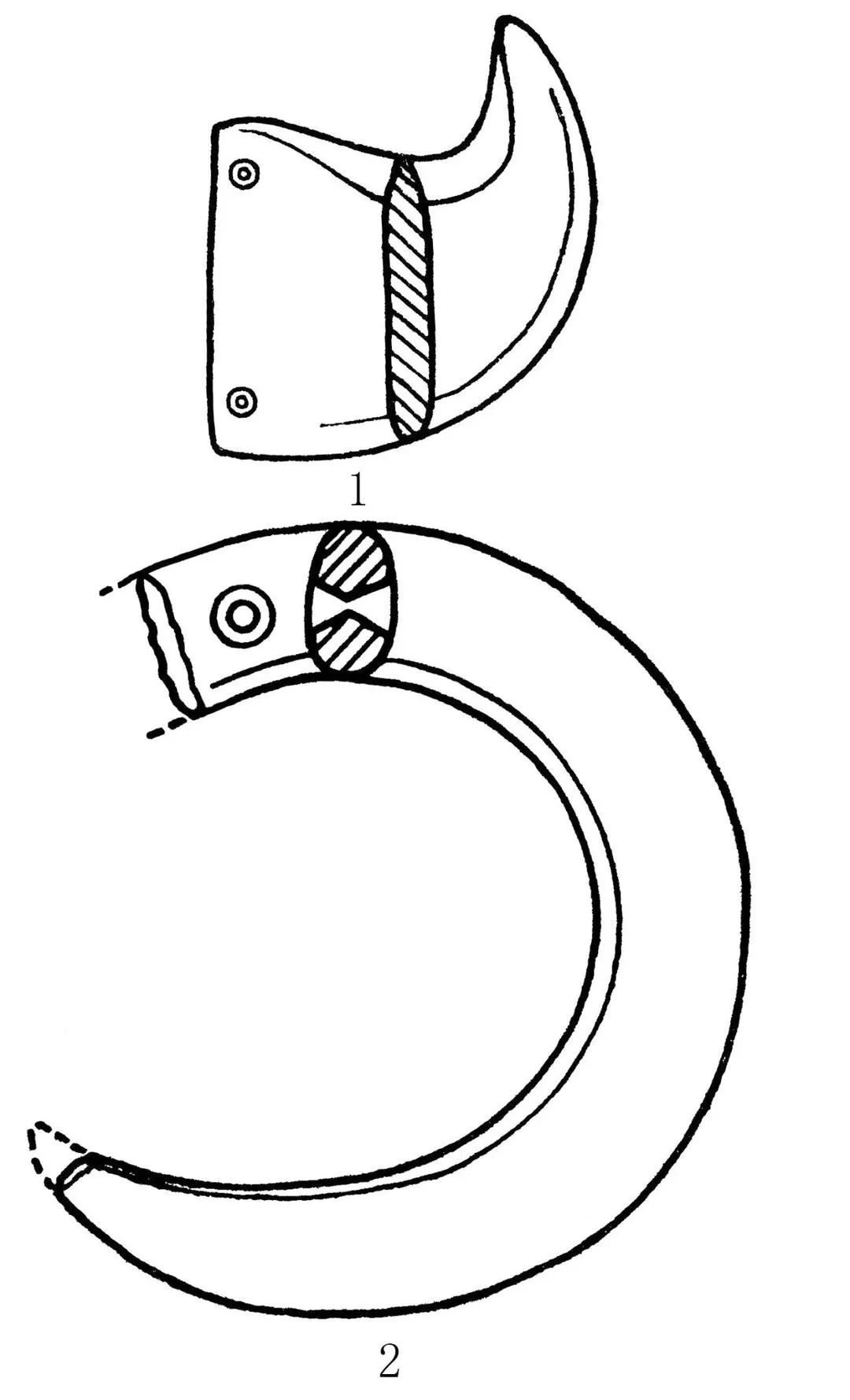

彩陶坡遗址龙形蚌饰的尾部呈勾角状,平直一侧钻孔,我们注意到其整体特征与赤峰市翁牛特旗海金山遗址[8]采集的角形玉佩(图二,1)十分相似。张星德先生敏锐地发现,这件器物与三星他拉遗址发现的著名的“C”形碧玉龙[9]“似飘鬃状的装饰物”具有可比性,且海金山遗址采集的另一件勾形玉佩(图二,2)又与三星他拉遗址玉龙的躯体非常相似。同时基于对海金山遗址采集陶器的类型学分析,判定上述两件玉器的年代为红山文化早期[10]。的确,将海金山遗址采集的两件玉器组合起来后便初具了三星他拉玉龙的神韵,彼此之间的文化联系着实耐人寻味。这两件玉器之上都有穿孔,二者是否有可能如图所示那样借助于麻绳或皮条而缝缀、固定在衣物等载体上呢?坦率地讲,目前尚没有足够且直接的证据来支撑这一推测,但从逻辑的角度来讲至少也不排除这种可能,毕竟翁牛特旗发现的碧玉龙和黄玉龙[11]所呈现的就是这样的一种基本构图。如是,则有望从类型学的角度梳理出红山文化“C”形玉龙的演变脉络,即由分体发展为连体,由抽象发展至具象。

图二 海金山遗址采集玉器

彩陶坡遗址龙形蚌饰与海金山遗址角形玉佩均处于红山文化早期,但前者的角状部位表示的是尾部,后者则有可能表示鬃毛,不同元素的分解与重组生动体现了红山文化求新求变的创造性。如果说红山文化早期龙形蚌饰所延续的赵宝沟文化同类器物的特征表述了文化间的传承,那么红山文化时期龙形题材构成要素的多样化则见证了文化的创新。传承与创新的相互作用,正是推动红山文化社会发展的强大动力。