赵四方、金菊园:杨廷和《视草余录》的成书、版本与史料价值

字号:T|T

2024-04-01 17:19 来源:文献

《视草余录》是明中叶内阁首辅杨廷和的私撰史作。该书记载了正德与嘉靖初年的诸多重要史事,由杨氏在日常政事记录的基础上加以编排、评论、增补而成,目的在于对日后的历史编撰施加影响。国家图书馆藏有《视草余录》明嘉靖刻本一部,是目前已知诸版本中最早者,其卷首萧大亨《叙》为万历年间所添刻。结合现存《视草余录》及《杨文忠三录》的各主要版本,并参考相关史料,可以大致还原《视草余录》的版本演变过程。通过对比还可以发现,学界常引用的文渊阁四库全书本《杨文忠三录》的多篇序文存在严重讹误,其中之《视草余录》也存在诸多异文。《视草余录》对重构杨廷和的生平以及明中叶政治史具有很高的文献价值,较深刻地影响了后世关于杨氏的评价与研究。

关键词:《视草余录》 杨廷和 版本 史料价值

《视草余录》是明代正德、嘉靖年间内阁首辅杨廷和撰写的一部私家史作。杨廷和(1459—1529),字介夫,号石斋,四川新都人。成化十四年(1478)进士,历仕成化、弘治、正德、嘉靖四朝。自正德二年(1507)冬入阁到嘉靖三年(1524)初致仕,除正德十年三月至十二年八月为其父丁忧外,其余时间均在内阁任上。他曾参与修纂宪宗、孝宗、武宗三朝实录及《大明会典》,有《杨文忠三录》及散曲集《乐府余音》等传世。长期以来,关于杨廷和的研究已有不少,但由于文献条件所限,学界多以文渊阁四库全书本《杨文忠三录》作为核心史料开展研究。本文对《视草余录》的成书、版本源流、史料价值做系统梳理,同时对若干问题予以辨正,以期推动相关研究走向深入。

杨廷和在写于嘉靖六年(1527)秋的《视草余录序》中说,该书“录在朝奏对之言及政事可否之议”,并自道撰写过程是“视草之余,随事录之”。杨氏拟设父子对答之语,针对“政务丛委,应接不暇,仓卒纪录,未必无所遗忘”的疑问,主张“纵不能悉,犹愈于通无所述”。这表明《视草余录》并非杨氏致仕后始撰。通观《视草余录》全书,许多事件的发生时间可以精确到月、日乃至时辰,对所牵涉的人、事、言语等都有大量细节描写。特别是书中存在一些文字,能够证明杨氏在公务之余留有记录的说法是可信的。清代以后有一些学者认为该书是纯粹忆往之作,其实并不符合实际。

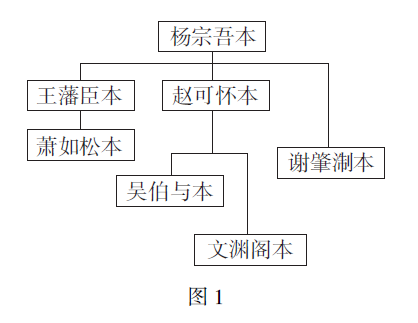

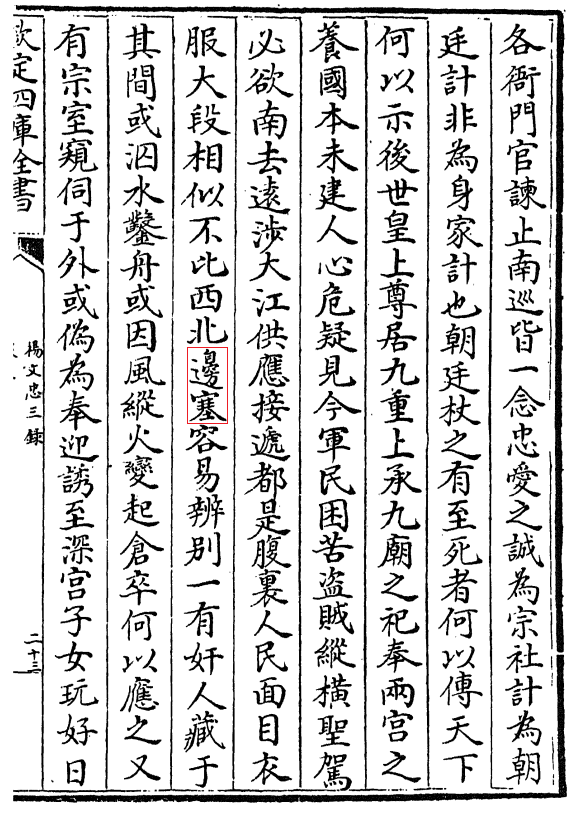

国家图书馆藏本《视草余录序》

《视草余录》共二卷,卷一记载正德二年至十五年的史事,卷二从正德十六年三月武宗驾崩记录至嘉靖二年六月。依原分段落计,全书共有72节(卷一、卷二各36节),所记事情则多于此数,盖有一节记载若干事者。结合这72节内容来看,杨廷和编排取舍的体例大致有三。一是基本依照时间顺序叙述(个别增补内容除外,详下文);二是非关己事不书;三是每事多详录当事人言语,且实录白话,偶附简评。根据这些编排特点及一些附注性文字,可以窥测此书撰写过程之大概。

首先,杨廷和在“随事录之”以后,会对若干史事进行整合。例如卷一第15节记载,正德七年冬,陕西按察佥事赵应龙被劾奏贪污,数月之后太仆丞张鉴也被劾奏。面对诸司礼太监从速定罪的要求,杨廷和主张“复勘”,以致二事皆迁延数月。杨氏自记说:“既而勘至,所奏皆虚。予亦不复致诘也。会九年春朝觐考察,乃于八年十二月中拟敕稿进,令府部诸司各申谕所属勉修职业云。”这说明杨氏对同类事件进行了一定程度的整合。另如同卷第21节记载,杨廷和与梁储、蒋冕等人劝阻武宗北征一事,自正德十二年十一月一直持续至次年七月,该节末尾说:“自(十三年)正月至是,乞休之疏凡八九上,皆不允。至十月二日,不得已乃出供职,然亦不能日在官也。”该节所述内容前后近一年,且不同月份和日期密集出现,表明它们已经过杨廷和的细致编排。类似的情况在《视草余录》中并不鲜见。

其次,杨氏对已有记录做了若干附注,同时增补了阅读感受。卷一第12、13、14节之后,皆有附注“时西涯(李东阳)在告”五字,字体与正文有异。这应当是杨氏增添的自注之文。另外,卷一第25节末尾有:“愚憨之性,违忤上意如此,卒得保全者,先帝之仁也。至今言之泣下,犬马余生,何以为报哉!”同卷第34节末有如下文字:“予以庸劣,缪当事任,只此一事明白易见,亦受许多怨谤,至今言之,真谈虎也。”卷二第6节末也说:“大义不明,国法不正,一至于此,至今思之,犹将痛哭而不能已也。”从“至今”“先帝”等语词及前后内容来看,这几处文字必是后来增补。据此推知,杨廷和在嘉靖三年初致仕后,于闲居之时应经常翻阅、修订《视草余录》。考虑到其自序撰写于嘉靖六年秋,这些附注及有感而发的文字多应出自此数年之间。

最后,杨氏撰写此书,还凭借回忆增补了若干史事内容。卷一第28节记载,正德十四年七月,武宗欲在亲征朱宸濠的敕书中加入“总督威武亲征”一语,杨廷和以死谏止。杨氏记述此事后,说:“此事已书于前,偶阅之,觉尚有遗缺,辄复掇拾于此。”另如卷二最后一节末尾,杨氏在记载吏部文书的保存和纂修《武宗实录》人员的遴选二事后,补充说:“二事久亦忘之,近闻吕道夫方伯、戴中书伦偶向人言及,因附于此。”这两则记载说明,全书在大体完成后还增补了一些内容,只是未按时间顺序重新编排于原文之中,而是另记于相关记载之后或整部文稿之末。

关于撰写此书的目的,杨氏总结为“志愧”。他在自序中说:“居常自念平生遭际最盛,在任最久,而器识最下,驱策不前,所为报效者止于如此,上负圣明,下负所学多矣。视草之余,随事录之,用以志愧。”但他最想吐露的远非如此简单。杨氏久处权力中心,颇多政敌,其中尤以正德末年历仕兵部尚书、吏部尚书的王琼攻之最力。有论者考察分析,王琼不仅是正德末年许多关于杨廷和流言的造播者,同时也是嘉靖元年、六年朝臣两次劾奏杨氏的背后主谋。而王琼在嘉靖初年贬戍绥德期间所撰《双溪杂记》,更是包含了大量对杨氏的攻击污蔑之语。虽然杨廷和并未亲见《双溪杂记》,但王著中的种种指控在嘉靖初年播于人口,杨氏早已深悉王琼与其他朝臣的纷纷物议。因此,杨氏不会对政敌的指控置若罔闻,《视草余录》的撰写目的之一正在于为自己“辩诬”。

兹举二例为论。首先是正德九年宁王朱宸濠复护卫一事。嘉靖元年,山西按察佥事史道上疏劾奏杨廷和,据《杨文忠三录》所述,“(史)道又奏宸濠护卫之复,票旨虽不由臣,未闻一言匡正”。此后,王琼在《双溪杂记》中直言票拟实由杨廷和独力完成。而在正德十四年朱宸濠反叛之时,王琼亦将叛乱之责推给杨廷和,散布消息说:“宁府本不反,因削护卫乃反。”(详下)可知在王琼等人眼中,杨氏先是结交朱宸濠而票拟(或默许)复其护卫,后又担心事变而力主削夺护卫,以致激起叛乱。对于此事,《视草余录》叙述如下:

正德九年二月,宁府请复护卫屯田,予与费鹅湖(宏)极力谏止。鹅湖言:“近日本府驮载金银数骡,以谋此事。”闻者变色。予曰:“我辈但知护卫不可复,无问银之有无也。”鹅湖曰:“正是,正是。”盖宸濠逆谋,予料之久矣。时权幸有纳赂主其事者,竟得请。后谋为不轨,予与敬所(蒋冕)、砺庵(毛纪)请遣官赍敕往谕献还护卫,亦无及矣。时忌予者谓“宁府本不反,因削护卫乃反”,何耶?

此处“忌予者”正指王琼。在此问题上,杨、王(包括史道)双方所持之见针锋相对,杨氏力辩自己未曾相助朱宸濠,而叛乱之直接原因更与自己无关。其“辩诬”心态体现得甚为明显。

其次是正德、嘉靖之际的西北边事。正德十三年,王琼劾奏彭泽等人在西北边事上处置不力,以致甘肃连年遭到侵扰。《双溪杂记》所述更加直白:“(土鲁番)嘉靖三年八月深入甘州寇掠,以杀降为词,攻破堡砦,屠戮人民,其祸甚惨,皆杨廷和、彭泽等之所致也。”嘉靖六年初,革职锦衣卫王邦奇亦劾奏西北边事的罪责应由杨廷和、彭泽承担,由此掀起“大礼议”背景下对已经失势的杨廷和一派的新一轮政治攻击。因而在王琼等人看来,杨廷和、彭泽是边地不宁的罪魁祸首。但杨廷和所述相关内容如下:

正德十年,兵部缺尚书,户部王德华(琼)欲补其处。佥议多属都御史彭济物(泽)。德华忌济物,欲害之,未有间……会土鲁番寇甘肃,德华欲借是嫁祸济物。济物总制陕西时,尝遣回夷写亦虎仙赍敕往谕土鲁番。虎仙私许土鲁番厚赏,济物欲罪之。虎仙惧,赂德华块玉,重百三十斤,祈免罪。德华因诬奏济物失信致寇……写亦虎仙在刑部狱中,钱宁假传上意,差校尉数辈往视之,近幸馈烧羊酒肉者无虚日。既脱罪,遂留豹房,朝夕近侍,冒国姓,父子俱授锦衣卫指挥使,随狩南京,皆德华致之也。时议者籍籍。

此处所述又与王琼等人所见截然相反。在杨廷和看来,自己与彭泽对西北边事的处置无误,应负罪责的是写亦虎仙,只因王琼与彭泽有兵部尚书之争,所以才有“嫁祸”之举。杨氏在为自己一派辩护的同时,还不忘对政敌予以反击,按其所述,写亦虎仙能转祸为宠,全因贿赂王琼。整体而言,杨氏眼中的王琼,是一个与宦官、佞幸深相勾结的“权奸”形象。由此看来,《视草余录》的撰写目的与其说是“志愧”,倒不如说是“辩诬”与“反击”。

另需指出,杨氏致仕之直接原因乃是身陷“大礼议”之争而与新君不合,在新进权贵的排挤下不得不含憾而去。杨氏致仕后,虽然晚年散曲创作多以“课耕农,劝读诵,称说孝友,沐浴膏泽”为主旨,但应注意的是,杨氏之子杨慎于嘉靖三年七月左顺门事件后遭到廷杖并贬戍云南,其他大批官员也遭到清洗,而张璁、桂萼等议礼新贵则愈来愈走向政坛中心。在这样的政治背景下,杨氏修订《视草余录》必然有其独特的关怀,他之所以详细记载嘉靖初年的“议礼”诸事,正是希望后世理解其抗争。从这一点而言,杨廷和仍是在为自己的“身后名”争夺话语权。

杨廷和深信私撰史书必有其功用,这一点在《视草余录》中也有反映。武宗朝修《孝宗实录》,身为总裁之一的焦芳同宦官刘瑾交好,在修纂过程中贬毁异己力量,以致该书被当时的内阁首辅李东阳斥为“秽史”。刘瑾倒台后,有人提出重修《孝宗实录》,杨廷和却对李东阳说:“公闲中著述时,一白之曰:‘贤者如某某,为泌阳(焦芳)所诬;不贤者如某某,为泌阳所右。’一字褒贬,自足取信后世。异日修史者亦自能改正。”可知杨氏对私撰史书褒贬人物、补正正史的功用有着清晰的认识。此外,明英宗时期的阁臣李贤曾撰《天顺日录》,杨氏认识到其中多涉及“公卿之美刺”,而自己也仿效撰成《新政日录》,用意不问而知。细阅《视草余录》会发现,字里行间对公卿、宦官不乏微意,且偶有臧否讥评。私撰史书之风在明中叶以后渐趋兴盛,杨氏的《视草余录》同样希望对后世的史书编撰施加影响。所谓“藏之箧笥,姑以示我后人,不必其传之久远”的说法只是门面语,《视草余录叙》撰者萧大亨所概括的“将良史摭以成书,而贤人识以蓄德”,才真正符合杨氏的身后关怀。

目前可查访到的《视草余录》最早刻本为国家图书馆藏明刻本。该本为《视草余录》单行本,共二卷二册,四周单边,白口,双鱼尾,版心刻“视草余录”及叶数,每半叶10行,行18字。该本字体扁方,尚留有手写意趣,较接近于明中期正德、嘉靖刻本的风格,国图大概据此将其鉴定为嘉靖刻本。《中国古籍总目》著录亦同。该本是目前已知《视草余录》诸版本中最早的。

此本卷首有嘉靖六年杨廷和《视草余录序》及萧大亨《视草余录叙》。《四库全书总目》说:“《视草余录》,萧大亨为之序。”可证四库馆臣也知晓此叙,但文渊阁四库全书本《杨文忠三录》卷前提要并未提及此叙,书中也未抄录。值得注意的是,萧《叙》开篇说:“武宗之季,盖国运之小阨与?抑天所以开肃皇帝,而俾引昌明之历于无穷也。而当其际者,则有新都杨文忠公云。”下文又说:“公(杨廷和)置死生不顾,要次相,请命慈寿甚力,卒以计缚(江)彬,而肃皇帝遂垂拱而继昭夏。”两次提及明世宗皆称谥号“肃皇帝”,则该叙的写作时间必晚于嘉靖朝;杨廷和于嘉靖七年被革职为民,次年辞世,隆庆元年(1567)被追谥“文忠”,而称其为“杨文忠公”,则时间自不会早于隆庆元年。

此外,据萧《叙》末署“赐进士第,光禄大夫、柱国、少保兼太子太保、刑部尚书,前奉敕总督宣大、山西军务兼理粮饷、太子太保、兵部尚书兼都察左副都御史,东岱萧大亨谨识”,也可推知其撰作的大致年岁。结合萧大亨履历与萧《叙》所署官职可知,其写作时间应在万历二十三年(1595)至二十六年之间,与正文的嘉靖刻本存在较大年代差距。究其原因,萧《叙》中有线索。

萧大亨提及,请其为《视草余录》撰序者为杨宗吾(下文称该本为“杨宗吾本”)。杨宗吾,字仲相,为杨廷和曾孙、杨慎孙,万历间曾以恩荫任锦衣卫指挥,撰有《检蠹随笔》三十卷。此人对家族先辈的著作作了较为集中的整理与刊刻。《视草余录》乃是他利用嘉靖旧版刷印,萧《叙》则是他在万历年间所添刻。因此从印本中可以看到萧《叙》的字口清晰,而正文书版已漫漶。同样的情况还出现在由他编刻的《杨升庵杂著》中。此书收录杨慎著作14种,其中《五言律祖》《绝句辨体》等都是利用嘉靖旧版重刷,版片颇多磨损断裂,而《异鱼图赞》《水经碑目》等杨宗吾新刻的几种(卷端皆有其校刊题名),不但印面清楚,字体也是典型的万历宋体字。

除《视草余录》二卷外,杨廷和还撰有《题奏录》二卷(含《题奏前录》一卷、《题奏后录》一卷),《辞谢录》四卷。据明清时期的一些藏书目录,以上三书皆有单行本。焦竑《国史经籍志》著录《视草余录》二卷、《辞谢录》四卷、《题奏录》二卷。祁承㸁《澹生堂藏书目》著录《杨文忠公视草余录》二卷二册,《杨文忠公辞谢录》二卷、《杨文忠公题奏前后录》二卷共四册;另著录《杨文忠公集》八卷四册(含《视草余录》二卷)。黄虞稷《千顷堂书目》也著录《视草余录》二卷、《题奏录》二卷、《辞谢录》四卷。徐乾学《传是楼书目》著录《视草余录》二卷一本、《辞谢录》四卷二本、《题奏录》二卷二本。直至清中叶,阮元也及见《视草余录》单行本,《文选楼藏书记》说:“《视草余录》二卷。明大学士杨廷和著。新都人。刊本。”由明迄清,《视草余录》《题奏录》《辞谢录》三书的单行本都在流传。

万历年间,三书出现合刻本。温纯《温恭毅公文集》有《杨文忠公三录序》一篇,末尾言及:“公(杨廷和)乡人左司马赵公合刻公《视草》《题奏》《辞谢》三录于楚,以序属余。余题曰《杨文忠公三录》。”此处“左司马赵公”为赵可怀,字德仲,号宁宇,四川巴县人。与温纯同为嘉靖四十四年(1565)进士。赵氏由山东汶上县令擢升御史,历仕兵部侍郎、工部侍郎、兵部尚书,晚年巡抚湖广,于万历三十一年(1603)“楚宗之乱”死于任所,其后温氏曾作祭文。由文渊阁四库全书本《杨文忠三录》温《序》末署万历三十一年癸卯可知,《视草余录》《题奏录》《辞谢录》三书于此年在湖北武昌首次出现合刻本,主要推动者为川籍官员赵可怀(下文称该本为“赵可怀本”)。而且经温纯改题,《杨文忠三录》的名称开始流传。

赵可怀本《杨文忠三录》今未见著录。目前可查到的《杨文忠三录》最早版本为日本国立公文书馆藏明万历三十五年(1607)刻本。该本分上、中、下三册,分别为《辞谢录》四卷、《题奏录》二卷、《视草余录》二卷。每半叶10行,行18字,左右双边,单鱼尾。《辞谢录》有嘉靖元年林俊《序》(序末有“见素”“吾道沧州”“待用”印)、嘉靖三年张邦奇《后序》。《题奏录》有嘉靖初年乔宇《序》、嘉靖五年杨廷和《书题奏录后》。《视草余录》有万历三十五年孙鑛《重订视草余录序》(序末有“孙鑛之印”“宫保大司马章”)、万历三十年耿定力《重刻杨文忠公视草余录序》(序末有“耿定力印”“光黄间人”)、嘉靖六年杨廷和《视草余录序》,末附赵贞吉《杨文忠公墓祠碑》。

耿定力在《重刻杨文忠公视草余录序》中说:“《录》凡上、下二帙,内颇有逸简,别无善本可参校,姑阙以俟。成余志者,公乡人侍御王君也。”杨宗吾本卷一叶十一、十二、三十一、三十七及卷二叶二十五皆缺损,与耿氏所说“内颇有逸简”相合,当即耿氏所见本。此处“侍御王君”为王藩臣,字介卿,四川泸州人,以举人官南京御史。王藩臣于万历三十年重刻之《视草余录》(下文称该本为“王藩臣本”),内容仍有残缺,其后复有修订。孙鑛《重订视草余录序》载:“侍御王君,文忠公乡人,刻《视草余录》。耿中丞谓内有轶简,无善本可校。而鑛藏本适善,因托萧君是正之。萧君亦公乡人,前亦在南台。鑛庆此本得完,敬识焉。”萧君为萧如松,字心甫,四川内江人,万历元年(1573)举人,曾任南京陕西道御史。由孙序可知,萧如松于万历三十五年重校《视草余录》(下文称该本为“萧如松本”),取孙鑛藏本校订,补足王藩臣本的缺损内容。据杨宗吾本与萧如松本的版式与校勘异文来看,后者源出前者殆无疑问。

杨廷和生前身后俱多非议,而耿定力与孙鑛皆是晚明力主为杨廷和辩诬者。耿氏说:“野史所笔,多本双溪之《记》;《实录》所书,又当永嘉之日。其为仇诬甚白。而守经陈义之士亦往往操绳墨而议其后,则曷不以公本末观焉?”孙鑛认为:“公在正德末名污,然功有述;在嘉靖初名高,然功弗终……谤或种福,然则公家之福宜长耶?”为杨氏辩诬正是他们协助重刻《视草余录》的重要原因。此外,王藩臣与萧如松曾于万历二十九年校刻杨慎《升庵先生文集》八十一卷,萧如松撰写的《重刻杨太史升庵先生文集后序》详述其事。从《后序》中可知,《升庵先生文集》由杨慎从子杨有仁编次,而萧氏与杨有仁为同年友,“复念集刻仅蜀本,海内士诵法先生(杨慎)者,每恨不获家有其书,遂与同台介甫王君(王藩臣)谋刻之秣陵”。王、萧二人于此后数年间积极重刻《视草余录》,与此亦不无关联。

清乾隆年间,《杨文忠三录》被收于《四库全书》史部诏令奏议类。文渊阁本《杨文忠三录》共八卷,含《题奏前录》一卷,《题奏后录》一卷,《视草余录》二卷,《辞谢录》四卷。该本卷一《题奏前录》前有乔宇《杨文忠三录序》、嘉靖六年杨廷和《杨文忠三录序》、万历三十一年温纯《杨文忠三录序》;卷五《辞谢录》前有林俊《杨文忠三录序》(该本的问题,详下节)。

《视草余录》还有明抄本存世。福建省图书馆藏有谢肇淛小草斋抄本《视草余录》一卷一册(下文称该本为“谢肇淛本”)。该本每半叶9行,行18字,象鼻内书“视草余录”四字,版心有叶码,下书“小草斋钞本”。书前有萧大亨《视草余录叙》与杨廷和《视草余录序》,正文为正德二年至十五年的史事内容(即二卷本《视草余录》之卷一),正文每节首行上方有圈记,以示分节。萧《叙》首叶钤“耑斋所藏”“是书曾藏蒋绚臣家”“晋安谢 藏书”,卷末钤“沈氏祖牟藏书”“耑斋所藏”,知谢肇淛本经清初蒋玢、近代沈祖牟递藏。该本颇有缺叶或缺行处,经与杨宗吾本校对,二者缺叶或缺行情况基本相同。该本第19节“眷知最久”后空13字,杨宗吾本全同。另外只有少量异文,且多是抄写讹误,如“恐未必可得”误作“然未必可得”,“边患不生”误作“边忠不生”等。由此可知谢肇淛乃据杨宗吾本抄录。

《视草余录》还被刻入《国朝内阁名臣事略》。该著共十六卷,是晚明宣城吴伯与所辑的明代内阁名臣奏议与野史笔记汇编,由吴氏友人魏光绪(1594—1641)于崇祯五年(1632)刊刻(下文称该本为“吴伯与本”)。《视草余录》独自占据该著卷三,包括赵贞吉《杨文忠公祠堂碑》、《视草余录》和若干篇来自《题奏录》和《辞谢录》的奏议,末附温纯《杨文忠公三录序》。从内容来看,吴氏在辑录时主要参考了赵可怀本《杨文忠三录》,且辑录出的《视草余录》并非全本,篇幅约当原书的一半。通过校勘可以发现,吴氏在缩减篇幅的同时,还在一定程度上打乱了原书的记事顺序,对文本内容也略有改动。

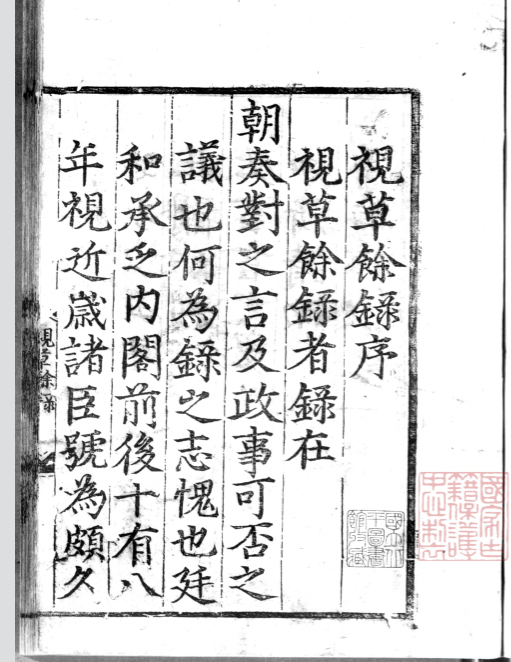

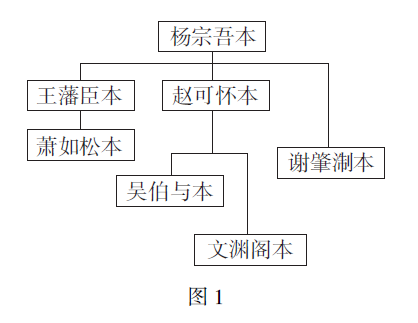

据此,《视草余录》版本演变的情况大致如下。嘉靖年间,《视草余录》刊刻成书,单行流传,其刊刻者或是杨廷和后人,盖因政治忌讳而未显标姓名。万历二十三年至二十六年间,杨廷和曾孙杨宗吾利用嘉靖旧版重刷,并添刻萧大亨《视草余录叙》。万历三十年,王藩臣重刻《视草余录》。万历三十一年,赵可怀将《视草余录》与《题奏录》《辞谢录》合刻,并依温纯之见而题《杨文忠三录》。万历三十五年,萧如松取王藩臣本,校以孙鑛藏本重刻,是为万历三十五年刻《杨文忠三录》之《视草余录》,即本文所称萧如松本。晚明谢肇淛据杨宗吾本手录一部,今仅存一卷一册。崇祯年间,吴伯与据赵可怀本《杨文忠三录》,将《视草余录》缩编收入《国朝内阁名臣事略》,篇幅减少约半。及至清廷修《四库全书》,据赵可怀本修订后抄入。综上,《视草余录》版本源流情况如下图1所示:

藏书”,卷末钤“沈氏祖牟藏书”“耑斋所藏”,知谢肇淛本经清初蒋玢、近代沈祖牟递藏。该本颇有缺叶或缺行处,经与杨宗吾本校对,二者缺叶或缺行情况基本相同。该本第19节“眷知最久”后空13字,杨宗吾本全同。另外只有少量异文,且多是抄写讹误,如“恐未必可得”误作“然未必可得”,“边患不生”误作“边忠不生”等。由此可知谢肇淛乃据杨宗吾本抄录。

《视草余录》还被刻入《国朝内阁名臣事略》。该著共十六卷,是晚明宣城吴伯与所辑的明代内阁名臣奏议与野史笔记汇编,由吴氏友人魏光绪(1594—1641)于崇祯五年(1632)刊刻(下文称该本为“吴伯与本”)。《视草余录》独自占据该著卷三,包括赵贞吉《杨文忠公祠堂碑》、《视草余录》和若干篇来自《题奏录》和《辞谢录》的奏议,末附温纯《杨文忠公三录序》。从内容来看,吴氏在辑录时主要参考了赵可怀本《杨文忠三录》,且辑录出的《视草余录》并非全本,篇幅约当原书的一半。通过校勘可以发现,吴氏在缩减篇幅的同时,还在一定程度上打乱了原书的记事顺序,对文本内容也略有改动。

据此,《视草余录》版本演变的情况大致如下。嘉靖年间,《视草余录》刊刻成书,单行流传,其刊刻者或是杨廷和后人,盖因政治忌讳而未显标姓名。万历二十三年至二十六年间,杨廷和曾孙杨宗吾利用嘉靖旧版重刷,并添刻萧大亨《视草余录叙》。万历三十年,王藩臣重刻《视草余录》。万历三十一年,赵可怀将《视草余录》与《题奏录》《辞谢录》合刻,并依温纯之见而题《杨文忠三录》。万历三十五年,萧如松取王藩臣本,校以孙鑛藏本重刻,是为万历三十五年刻《杨文忠三录》之《视草余录》,即本文所称萧如松本。晚明谢肇淛据杨宗吾本手录一部,今仅存一卷一册。崇祯年间,吴伯与据赵可怀本《杨文忠三录》,将《视草余录》缩编收入《国朝内阁名臣事略》,篇幅减少约半。及至清廷修《四库全书》,据赵可怀本修订后抄入。综上,《视草余录》版本源流情况如下图1所示:

在以上《视草余录》诸多版本中,文渊阁本《杨文忠三录》中的《视草余录》讹谬最多,但目前学界所利用最多者,又恰是该本,因而需要着重辨正。

首先,该本的序文因都题为《杨文忠三录序》,存在严重讹误。因卷首的杨廷和自序误抄内容过半,兹具录其全文如下:

《视草余录》者,录在朝奏对之言及政事可否之议也。何为录之?志愧也。廷和承乏内阁,前后十有八年,视近岁诸臣号为颇久。初从文正李公后,因以寡过,及文正去任,事多龃龉,凡关切利害之大者,知之必言,言之必尽。虽未得尽如所请,而先帝每优容之,一无所忤。寅恭敕,以雷霆临之,不力执则事日非而国体益亵,一难也。于时六龙出狩,宸居虚拱且岁余,二宁谋益,人势将倾,行则有骇舆之虞,居则有固圉之责,二难也。銮舆既回,大行事迫,四家环布,毫发失宜,齑粉立至,三难也。既而肃皇帝入御,遭逢何奇,比议大礼,则以鱼水之投而为冰炭之隔,四难也。公周旋其间,停“威武”敕不草,竟见信任,居守维鼎,擒瑾诒彬,押虎逐狼,外宁内安,人孰不服公有定倾之功?然后手扶日月,启四十六年丕承之烈,又孰不归公有定策之忠?比其力辞伯封,耻为灞上之请,宁守硁硁,不从永嘉之议,又熟(孰)不亮公有信心之征而言必信,在朝廷可以表纳谏之美,在臣不(下)可以见敬事之义。藏之箧笴(笥),姑以示我后人,不必其传之久远也。嘉靖六年丁亥秋八月丙午,石斋杨廷和序。

此段中的划线部分文句与上下文均不衔接:前后段为第一人称(“廷和”与“我后人”云云),中段则为第三人称(“公”云云),文气淆乱。取杨宗吾本杨廷和自序与之对校,可以发现,划线部分乃是误抄所致。结合文渊阁本中(与《温恭毅公文集》中收入)的温纯序并观,可知划线文字实为温序中的文字,被文渊阁本错误地互换了。

不仅如此,文渊阁四库本温纯序的开篇也掺杂了外来的文字:

隆庆庚午,余为台史,而内江赵文肃以阁学兼领台事,属边报急,京师戒严。公语余曰:“新都杨文忠当武皇时,肘腋大奸弄之掌上,顿安宗社,倘借筹边,何皇皇如此日?”继得公所撰《文忠墓祠碑》读之,信公知文忠而言之非苟也。万历己亥,余为工(下接杨宗吾本《视草余录序》“相与”至“事有”二百余字,从略)

而温纯《温恭毅公文集》卷七《杨文忠公三录序》开篇则为:

粤稽我国家名世辅弼之臣有两文忠,曰新都杨公、永嘉张公。永嘉当嘉靖壬午飞龙之际,议尊亲如聚讼,于是创统嗣之辩,以破千古不决之疑,难矣。然值义可起之礼,而承心无所解之情,宜入也易。惟公当正德辛巳驰骏之时,每草(下接上引划线文字,从略)

文渊阁本《杨文忠三录》的序文问题尚不止此。与日本国立公文书馆藏本相对勘,可知文渊阁本卷首的乔宇《杨文忠三录序》原题为《题奏录序》,杨廷和《杨文忠三录序》原题为《视草余录序》。此外,文渊阁本另有林俊《杨文忠三录序》,被置于卷五《辞谢录》之前。而据日本国立公文书馆藏本,此序原题为《辞谢录序》。据此例,则乔宇序实应位于《题奏录》前,杨廷和自序应位于《视草余录》前。文渊阁本将以上三序统一改题为《杨文忠三录序》,导致序文与内容并不完全符合,且编次混乱,易滋误解。

文渊阁本的序文编次之所以有如此讹误,部分原因在于四库馆臣对“三录”的理解有偏差。《四库全书总目》云:“是编名为‘三录’,实则《题奏前录》一卷,《题奏后录》一卷,《视草余录》一卷,《辞谢录》四卷,凡四种……《辞谢录》皆辞职谢恩诸疏,林俊为之序。其卷帙多于‘三录’,而不在‘三录’之数,以一人之事,非国政也。”四库馆臣将《辞谢录》排除在“三录”之外,故未将林俊序放置在《杨文忠三录》卷首,而是放置于《辞谢录》前。但这种对“三录”的理解并不恰当,只需要联系前文所述《视草》《题奏》《辞谢》三书合刻的情况,便可知四库馆臣的判断与事实不符。

根据以上种种现象,笔者判断抄录文渊阁本《杨文忠三录》时所依据的底本应为一残损的本子,在该残本中,萧大亨《视草余录叙》已不存,而一篇不知名作者的序(即温纯序前阑入的文字)已残缺后半部分,温纯序则残缺了前半部分,抄手误将二序合一。另外,底本有可能被重装过,而在重装的过程中杨序和温序的两叶又被互植,抄手对此并未察觉,因此出现了内容互换的现象。

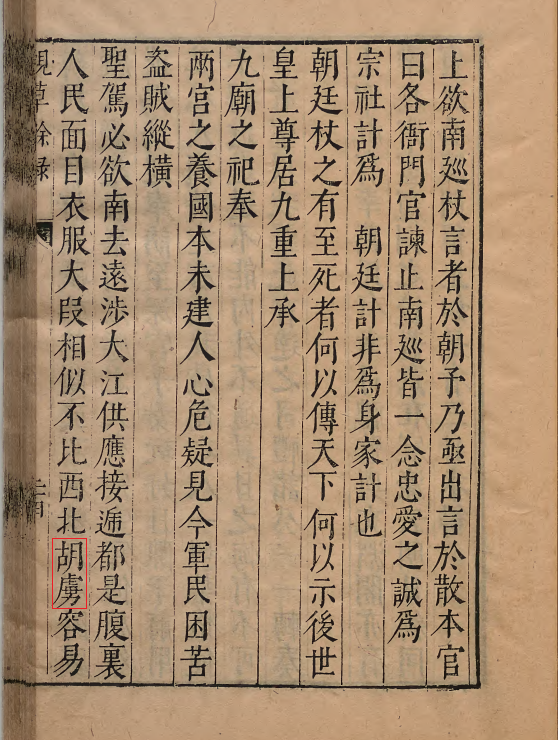

文渊阁本《杨文忠三录》除序文错漏百出外,《视草余录》的正文亦有若干文本问题。首先,抄手因疏忽而导致个别分节有误。如卷一第6节叙述平息京城谣言一事,第7节叙述焦芳修纂《孝宗实录》一事,文渊阁本误将两节合并;同卷第29、30、31、32节,亦误并为一节。其次,在抄写过程中产生了不少异文。归纳来看,产生这些异文的原因主要有以下几点:1.清廷的避讳。如“北虏”“平虏”“胡虏”“夷虏”等分别改为“北塞”“平寇”“边塞”“外寇”等。2.少数民族人名音译的改变。如“写亦虎仙”改为“舍音和珊”,“陕巴”改为“善巴”,“罕慎”改为“哈尚”,“马黑麻”改为“玛哈穆特”等。3.对某些错误的改正。如“钱安、裴德等俱下狱”改为“钱宁、裴德等俱下狱”。4.抄写中新产生的错误。如“与读卷之列”误为“与读卷之例”,“又明年”误为“又明日”,“反形尚未露,须善处。予曰:‘宣德中有处赵府故事在……’”一句中“反形尚未露,须善”后脱去“为之处诸司礼问如何善”十字等。

萧如松本作“胡虏”

总体来说,文渊阁本在抄写过程中虽然对原本的史实错误有所订正,但由于清朝的避讳和抄手疏忽等原因产生了新的问题,需要引起研究者的充分注意。

杨廷和是明中叶最重要的政治人物之一。从武宗时期的宦官弄权,佞幸乱政,到世宗即位后的“大礼议”初期,杨廷和都亲历其间。而作为杨氏唯一一部流传至今的私家史作,《视草余录》的重要性不言而喻。和许多中晚明史料笔记不同,该著的主体内容是杨氏亲历之事,不仅前无所承,而且后来许多史著中的叙述与争论皆可溯源于此。

具体而言,《视草余录》的文献价值首先体现在翔实地记录了以杨廷和为中心的诸多政治人物之行事。杨氏之生平行事仅举荦荦大者而言,就有劝阻武宗北征南游、皇位空缺时总揽朝政、计除江彬、迎立新君、议兴献庙等大段记载。如果说《题奏录》《辞谢录》记载了杨氏之言,那么《视草余录》则着重记述了杨氏之行,两相对照,尤可见杨氏为政为人之精神意趣。杨氏的政治才能曾受到李东阳等当时人的激赏,在后世也得到肯定,而其政治操守,如不作苛求,亦多有可称道处。因而,恰如萧大亨所说,《视草余录》具体呈现了杨氏的“经世之迹”。就研究杨氏其人其事而言,《视草余录》堪称弥足珍贵的自述性文献。此外,该书还述及当时处于权力中心的多人之行事,阁部大臣刘健、谢迁、焦芳、彭华、万安、梁储、蒋冕、彭泽、杨一清、王琼等,宦官刘瑾、张永、谷大用等,佞幸钱宁、江彬等,以及身处后宫的张太后等,都在书中留下了较丰富的言行记录。这对明中叶的人物研究与政治结构研究都有着十分重要的价值。

对于补正重大政治事件的相关记载而言,《视草余录》亦是不可多得的一手文献。四库馆臣曾评价“其中有足与史参考者”。杨廷和亲历正、嘉之际的许多重要史事,从史事记录的原始程度来看,《视草余录》的价值往往较他书为高。最具代表性的例证莫过于关于武宗遗命的记载。《明实录》记武宗遗命为:“朕疾殆不可为矣。尔等(指陈敬、苏进)与张锐可召司礼监官来,以朕意达皇太后,天下事重,其与内阁辅臣议处之。前此事,皆由朕而误,非汝众人所能与也。”对于此处文字,中晚明许多著述都有承袭,如王世贞《弇山堂别集》、陈建《皇明通纪集要》、张元忭《馆阁漫录》、张岱《石匮书》等所载,皆一字不差。但《视草余录》所录则与众不同,杨廷和记述当日场景如下:

魏司礼彬等八人及谷大用、张永、张锐同至阁中,魏手持一纸授廷和,乃大行皇帝遗命:“说与陈敬、苏进:我这病则怕好不的,你每与张锐叫司礼监来看我,有些好 ,奏娘娘与阁下,计较天下重事要紧,不管恁众人事,都是我误了天下事了。”

,奏娘娘与阁下,计较天下重事要紧,不管恁众人事,都是我误了天下事了。”

杨廷和亲见武宗遗命,且事关重大,所记应无偏差。较之《明实录》中经过文字处理的遗命,杨氏所记无疑更符合武宗临终的场景,内容的原始程度显然更高。

同时需要指出的是,在武宗去世后皇位继承人的选定问题上,六部或九卿均未参与,此前研究者多将此事解读为阁权之伸张,但细审《明实录》与《视草余录》中的武宗遗命可知,武宗将“天下(重)事”的决策权授予太后与内阁,《视草余录》所记尤为直白。所谓“天下(重)事”即皇位继承人选定一事,《视草余录》在述及懿旨与敕书宣谕朝臣后,众人皆说“天下事大定矣”,亦是指此而论。正因如此,《视草余录》才特意述及:“王吏部(琼)与王兵部(宪)邀于左顺门,欲偕来。诸司礼云:‘我辈奉有敕旨,无诸公事。’” 由此而论,内阁不让王琼等人参与决策,实是奉武宗遗命,并非有意借机扩张阁权而压制部权。由此一例,可知《视草余录》的细节记载较《明实录》亦不无胜处,其价值不容小觑。

《视草余录》尽管有诸多优长,但不可避免地存在一定的自我辩护与自我突显的特征。关于杨廷和的自我辩护,前文已有讨论。杨氏在行文之时,又往往刻意突显自己的正面形象,如述及自己料事如神、处事得体、临危不乱、据理力争等事例,不一而足。若单看该书,则其人几无可议之处。对这类有明显主观倾向的史事记载,研究者固不可尽信,但总体而言,《视草余录》中的自我辩护与自我突显是有限度的,诬妄不实、任情褒贬的野史札记不可与之同日而语。

《视草余录》的价值在后世的历史书写与研究中也有反映。在明清两代的历史著述中,鲜见直接征引《视草余录》者,盖因明人虑及政治忌讳,而清儒又较少留意杨氏其人。尽管如此,该书仍较深刻地影响着后世的历史书写。如杨廷和之孙杨志仁撰写的《杨公廷和行状》与蜀人熊过的《故相国石斋杨公墓表》,便是上承《视草余录》、下启诸多杨氏传记的重要文字。两篇内容多取材于《视草余录》,特别是《行状》,对《视草余录》做了大量转录。有论者指出:“《行状》的最大贡献在于将《杨文忠三录》尤其是《视草余录》的内容做了广泛的展示与传播,这对于杨廷和形象的构建与后世的评价影响深远。”《行状》成为晚明史家书写与评论杨廷和的最主要史源之一,这意味着《视草余录》也间接发挥了作用。

兹举二例而论。例如上文言及的朱宸濠复护卫一事,杨廷和本人认为是“时权幸有纳赂主其事者,竟得请”,意谓出自中旨,《行状》直书:“时宁夏(府)厚赂诸权要,钱宁辈主之,旨竟从中出焉。”唐鹤征《皇明辅世编》、 张萱《西园闻见录》中的杨廷和传记皆承袭《行状》之说。而最需注意者在于,此说最终被采入《明史》。《明史·诸王传》载:“宸濠结嬖人钱宁、臧贤为内主,欲奏复(护卫),大学士费宏执不可。诸嬖人乘宏读廷试卷,取中旨行之。”虽突出了费宏的反对态度,但并未言杨氏票拟之事,所述大体符合杨氏本人的期待。

再如以旗帐之礼迎贺武宗一事。正德十二年,武宗巡边北归,要求文武百官郊迎并赠送旗帐相贺。据杨氏记载:“赠送旗帐在官僚亲旧则可,恐非人臣事上之礼……予辈及府部迎候至德胜门外,竟不用旗帐,上意亦无所忤云。”如此则武宗终向内阁妥协,未接受旗帐奉迎。《行状》《墓表》以及《皇明辅世编》《西园闻见录》皆同此叙述。但据王世贞考证,武宗还驾之时,百官以旗帐奉迎,杨廷和还亲自奉觞。王氏严厉反问说:“今云驾回不用帐,将谁欺也?”然而,源于杨廷和的说法再次被《明史》本传所采信。《明史》载:“帝命回銮日群臣各制旗帐迎,廷和曰:‘此里俗以施之亲旧耳。天子至尊,不敢渎献。’帝再使使谕意,执不从,乃已。”作为杨氏最关心的事件之一,此事在后世之“论定”足以说明《视草余录》及其衍生品具有强大的影响力。

《视草余录》的影响在该书的阅读者中亦可找寻。萧大亨评价杨廷和在嘉靖初年的持见乃是“大臣以道事君之义”。耿定力在阅读该书后,不仅为杨氏在正德间的“议若曲若直,身似洁似辱”辩护,而且盛赞杨氏在嘉靖初不逢迎新君的作法乃是“纯忠直道,较然不欺其志”。董光宏在阅读《杨文忠公文集》后,认为“其言侃正而条达,峨然井然”,对杨氏之政治作为与政治操守极力褒扬。凡此种种,皆能证明杨廷和形象在晚明的接受同《视草余录》的阅读与传播息息相关。杨氏在“大礼议”初期的政治品格能得到部分士人的称许,《视草余录》功不可没。

最后需要论及的是,《视草余录》与《双溪杂记》中的一些矛盾说法长期在后世处于竞争态势,《双溪杂记》中杨廷和的负面形象被明代中后期的一些史作所承袭,而《视草余录》则在维护杨氏形象方面产生了作用。如孙鑛阅毕杨著后,便严厉批评王琼“孟浪下笔”以致误导后人。四库馆臣更是明确崇信杨著而贬低王书。在现代史学的考辨下,《双溪杂记》记事之真实性实难令人信服,有学者指出,“王琼著此书(《双溪杂记》)并不是为了备后世用作时政实录,而是为了谋求他自身的某种现实利益”,“为达到一定的政治目的,人为地编造史实”。对比来看,《视草余录》除个别辩解与文饰的内容外,整体可信度较高,叙事完整,细节丰备,且未见其伪造史实,诬赖他人。时至今日,作为明中叶历史上的一部私家史乘,《视草余录》依然在参与明中叶历史的重构与研究。这不仅在客观上反映出该作的文献价值足以经受考验,而且也能证明它经久不衰的历史影响。

藏书”,卷末钤“沈氏祖牟藏书”“耑斋所藏”,知谢肇淛本经清初蒋玢、近代沈祖牟递藏。该本颇有缺叶或缺行处,经与杨宗吾本校对,二者缺叶或缺行情况基本相同。该本第19节“眷知最久”后空13字,杨宗吾本全同。另外只有少量异文,且多是抄写讹误,如“恐未必可得”误作“然未必可得”,“边患不生”误作“边忠不生”等。由此可知谢肇淛乃据杨宗吾本抄录。

藏书”,卷末钤“沈氏祖牟藏书”“耑斋所藏”,知谢肇淛本经清初蒋玢、近代沈祖牟递藏。该本颇有缺叶或缺行处,经与杨宗吾本校对,二者缺叶或缺行情况基本相同。该本第19节“眷知最久”后空13字,杨宗吾本全同。另外只有少量异文,且多是抄写讹误,如“恐未必可得”误作“然未必可得”,“边患不生”误作“边忠不生”等。由此可知谢肇淛乃据杨宗吾本抄录。

,奏娘娘与阁下,计较天下重事要紧,不管恁众人事,都是我误了天下事了。”

,奏娘娘与阁下,计较天下重事要紧,不管恁众人事,都是我误了天下事了。”