娄钰杰丨“诸国侯印”年代、功用考

“诸国侯印”年代、功用考

娄钰杰

摘要:山东即墨“诸国侯印”金印,姜惠居、姜保国根据发现地考证此印为西汉皋虞侯所有;李学勤通过分析利众、姑幕、诸三县的关系亦将此印断为西汉。此三人的论证皆有可以商榷的地方。西汉琅邪为郡,诸县未见置侯国的记载。东汉侯爵分县、乡、亭三等,唯县侯可置国。东汉琅邪为王国,诸为其下辖一县。史载琅邪国有三批王子封侯事件,按推恩令及东汉王子侯的分封惯例,诸在这三次封侯活动中被置为侯国有着极大的可能。“诸国侯印”的印章形制也与东汉“富寿侯印”高度相似。该印制作草率,文字、钮式存在着殉葬印的特征,“诸国侯印”或为东汉琅邪王刘京一系的王子侯殉葬之物。

关键词:诸国侯印;王子侯印;琅邪国;金印

青岛即墨区博物馆藏“诸国侯印”(图1),金质,龟钮,边长2.5厘米,通高2.1厘米,重96克(一作97克)1。1977年秋被发现于山东省即墨市王村镇小桥村(今青岛市即墨区),为村民迟秀英在农田割草时偶然拾获,1986年被国家文物鉴定委员会鉴定为国家一级文物,《山东新出土古玺印》《二十世纪出土玺印集成》等均有著录。

1983年第5期《考古与文物》发表了姜惠居《山东即墨发现汉代金印一枚》(以下简称姜惠居文)、2000年第7期《文物》发表了姜保国《西汉金“诸国侯印”》(以下简称姜保国文)和李学勤《即墨小桥村出土西汉金印小记》(以下简称李学勤文)两文,以上三文均把“诸国侯印”的年代断为了西汉。然而,以上三篇文章的结论尚有可讨论之处。草拟此文,请诸方家指正。

一、“诸国侯印”西汉说的质疑

由于姜惠居文和姜保国文的论证近乎相同,仅个别词句有差别,我们把二文合并来看。以姜保国文为例,其第一、二段介绍了该印的出土背景和形制特征,论证主要集中在第三段。如下:

小桥村一代为汉代墓葬区,曾出土过西汉时期的彩绘陶壶和陶鼎。据《汉旧仪》记载,丞相、列侯、将军为金印紫緺绶,中两千石为银印青緺绶,皆龟钮。汉代设置诸县,其地隶属皋虞县。据《即墨县志》记载,西汉武帝元朔元年(前128),册封胶东康王寄(文帝子)之子炀侯建为皋虞侯,其后递传穅侯定、节侯裒、厘侯勋、颂侯县至六世侯乐,凡137年。王莽篡位时被废。汉代王侯一般葬在其所封之地,这枚印与汉制相符,又出皋虞故地,所以应为皋虞侯印。2

《汉书·地理志》载琅琊郡有皋虞县,其治在今即墨东北一带。“汉代设置诸县,其地隶属皋虞县。”皋虞、诸同为琅邪郡下属县,二者是平行级别,诸县隶属皋虞县的论据我们无由得知。该印为村民在农田拾获,没有证据证明它的发现地就是原始埋藏地,也没有任何证据可以证明它和“皋虞侯”存在联系。姜惠居文指出:“不称皋虞侯而称诸国侯,是因为汉之列侯俱不依其名号(封地)而统称诸国侯,有匋斋藏印之关内侯可以证。”3显然把列侯与关内侯混淆。列侯有封地,关内侯无封地。列侯承秦爵二十等,关内侯承秦爵十九等,二者的爵位等级并不相同,我们今日所见到的汉代列侯印章如“軑侯之印”“石洛侯印”“宛朐侯执”“濩泽侯印”等,“軑”“石洛”“宛朐”“濩泽”具是其封地名号。至于姜保国文所说的小桥村一代为汉代墓葬区,曾出土有西汉时期的彩绘陶壶和陶鼎,不能说明二者一定存在关系。因此,以“诸国侯印”的出土地论证此印属于西汉的“皋虞侯”,进而说明此印的年代为西汉,缺少说服力。

李学勤文是这样论证的:

按金印“诸国侯”应解为封于诸之侯,由于不好称“诸侯”,而作“诸国侯”。姑莫,《汉书 · 地理志》作姑幕,《补注》在今山东诸城西南25公里,诸县则在今诸城西南15公里,两地相接。揣想武帝时以诸封其女,又从姑幕分出众利侯。随后诸并入众利,到辅宗时已不称众利而称诸了。因辅宗死后无后,封地就归到琅邪郡,而成为诸县。4

李学勤指出西汉有两个“众利侯”,第一个众利侯郝贤封地在姑莫,因犯罪免;第二位众利侯伊即轩,传至侯辅宗,无后国除为诸县。王先谦《补注》云:“此县(众利)析自姑莫,后并入诸县,非改众利为诸也。”这里李学勤文把诸作为地名讲。《中国行政区划通史·秦汉卷》则对此持以疑问,“众利侯国”下云:“如以众利侯国国除后并入诸县,则诸县与姑莫县并不相接,疑诸字衍文,其当‘为县’。”5“《补注》在今山东诸城西南25公里”句中,《补注》当为误记,应为“姑莫”。李学勤文关于这两县位置的描述并不准确,按《中国行政区划通史·秦汉卷》载:“姑幕治今诸城北部,诸治今诸城市西南。”6并非李学勤文所述二县皆在今诸城西南。

李学勤文第一段认为“(诸国侯印)与现藏于中国国家博物馆的‘石洛侯印’同为金质、龟钮,大小相仿,惟字体笔画略瘦。”细观之,“石洛侯印”(图2)龟钮背部略平,而此印却背部隆起,龟钮形态有明显不同。二印印面尺寸相差2毫米,高度相差6毫米,这样的差距并不是“相仿”。除同为金质外,二印并没有太多相似的地方。“诸国侯印”的“印”字末笔虽残,然而“印”字最下横笔与“国”字最下横笔为同一水平线,且“印”字最下横笔的末端已经达到“印”字最右侧,“印”字末笔下曳的可能不大,而西汉时期“印”字末笔具有下曳特征,“石洛侯印”即是如此。

综合来看,将此印判定为“西汉”是不合适的。

二、“诸国侯印”应为东汉印

“诸国侯印”如非西汉之印,此印应为何时之物呢?由于该印非经科学发掘出土,没有其它伴随的遗物可作为断代的参照,因而只能从职官、印文风格、钮式等特征来加以分析。在汉代什么人才能用金质龟钮的印章呢?《汉旧仪》载:“丞相、列侯、将军金印紫緺绶,中两千石、两千石银印青绶,皆龟钮。”可见列侯是可以拥有金质龟钮印的。《后汉书·百官志》载:“列侯,所食县为侯国。本注曰:承秦爵二十等,为彻侯,金印紫绶,以赏有功。功大者食县,小者食乡、亭,……武帝元朔二年,令诸王得推恩分众子土,国家为封,亦为列侯。”7西汉的侯爵并未划分等级,东汉侯爵则有县、乡、亭之分,在这三种等级的侯中只有县侯可以置国,乡、亭侯的则不能置国。因此,“国”字对于此印的断代至关重要。8李学勤认为“‘诸国侯’应解为封于诸之侯,由于不好称‘诸侯’,而作‘诸国侯’。”此处仅将“国”作为词语中为防止发生歧义而增设的成分,未究“国”字的意义。

诸为何地呢?《汉书·地理志》载:“琅邪郡……县五十一:东武、不其、海曲、赣榆、朱虚、诸(莽曰:诸并)……”9《后汉书·郡国三》载:“琅邪国……十三城:开阳、东武、琅邪、东莞、西海、诸、莒、东安、阳都、临沂、即丘、缯、姑幕。”10可见“诸”的行政等级为县,在西汉隶属琅邪郡。汉武帝时,曾作为武帝女的汤沐邑,称为诸邑公主。《汉书·武帝纪》:“(征和二年)闰月,诸邑公主、阳石公主皆坐巫蛊死。”师古曰:“诸邑,琅邪县也,以封公主故谓之邑。”11东汉琅邪为国,为光武帝儿子刘京的封地,一直传至东汉末。《后汉书·光武十王列传》载:“琅邪孝王京,建武十五年封琅邪公。十七年进爵为王……永平二年,以泰山之盖、南武阳、华,东莱之昌阳、卢乡、东牟六县益琅邪。”12之后,刘京上书请求以华、盖、南武阳、厚丘、赣榆五个县更换东海的开阳、临沂,得到了汉章帝的许可。刘京死后,子夷王刘宇嗣,建初七年(82)封宇弟十三人为列侯。元和元年(84)封孝王孙二人为列侯。刘宇死后,子恭王寿嗣。永初七年(113)封寿弟八人为列侯,此后所封的爵位除汉献帝初平元年封刘邈为阳都侯外皆为乡侯。因此,能够封为县侯的王子、王孙只能在建初七年至永初七年这三十二年间,先后有二十三人被封为了列侯,食一县之地。东汉王子封侯,虽未必严格拘束于推恩令,有封于汉郡之记载,诸在琅邪国北部边境,与北海国毗邻,远离国都开阳,因此在这三次受封事件中被分封为侯国有极大的可能。诸既是列(县)侯的封地,县侯可以称国置相,诸国侯的称呼在这里名正言顺了。

河南省博物院藏有“富寿侯印”金印(图3),1984年出土于河南西华县,龟钮,边长2.5厘米,通高2.1厘米,重92.5克。13《河南西华发现一枚汉代金印》一文中说:“从四神规矩铜镜以及‘大泉五十’铜钱的共存,我们进一步推测金印属于王莽时期”。14这种论断是不当的,“大泉五十”虽为新莽时铸,但并非以后就消失不用了,事实上,甚至在魏晋时期的墓葬中还有不少新莽货币出现。新莽印在汉印中风格独特,辨认相对容易,这方印明显不属于新莽。东汉有富寿亭,《后汉书·肃宗孝章帝纪》引《帝王纪》曰:“……显节陵,其地故富寿亭也,西北去洛阳三十七里。”15我们综合墓葬形制及出土文物的特征来看,此印当属东汉。通过比较,“富寿侯印”与“诸国侯印”的印面边长一致,高度一致,重量近似,龟钮造型一致,因此二印当为同时期之物。

综上,“诸国侯印”的所有人“诸国侯”应是东汉琅邪国的一位王子侯,该印的年代应为东汉。

三、“诸国侯印”或为殉葬印

一个时代的印章,尤其是实用官印,由于受到朝廷制度和制印习惯的影响,它们所表现出的篆法、章法、尺寸、钮式、材质等特征总是呈现一定的趋同性,完全“特立独行”的印章是不存在的。除实用官印外又有殉葬印,当作殉葬印来制作时,制度性已经退居次要地位,制作者或会有个性突显。

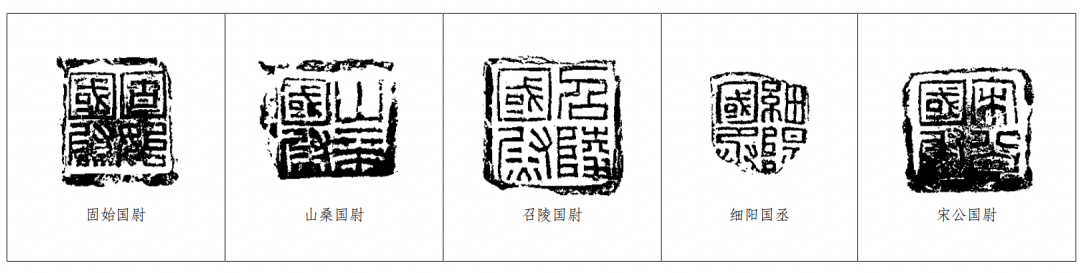

“诸国侯印”的龟钮背部开甲刻制凌乱、深浅不一,与实用官印的钮部的开甲的效果判若云泥;“诸”字的“言”部缺一竖笔,“者”部篆法在两汉的实用官印尤其是高等级的官印封泥中极少出现,反倒在私印和殉葬印中有大量类似的存在。《秦汉印章封泥文字编》辑录的类似“诸国侯印”之“诸”字篆法的印章有“意诸己”“诸长卿”“诸方可”等印,这些印皆属私印;汉景帝阳陵出土“宦者丞印”为无争议之殉葬印,其“者”字篆法与实用印封泥“诸左尉印”“宦者丞印”相应部分有明显差异。

《中国封泥大系》收录包含“国”字两汉封泥举例

“诸国侯印”的“国”字中“或”部最下一横线缺失,上部则衍生一横笔。“国”字的篆法在两汉实用官印及封泥中并没有太大变化,基本都篆作“ ”“

”“ ”状,只不过有的婉转一点,有的方峻一点。此印的“国”字作“

”状,只不过有的婉转一点,有的方峻一点。此印的“国”字作“ ”,新莽天凤三年(16)刊刻的《莱子侯刻石》中“国”字作“

”,新莽天凤三年(16)刊刻的《莱子侯刻石》中“国”字作“ ”,二者接近,此字为当时的隶书写法,并不符合封泥所呈现出的汉代实用官印的篆法习惯。

”,二者接近,此字为当时的隶书写法,并不符合封泥所呈现出的汉代实用官印的篆法习惯。

两汉印章中的“诸”“者”印举例

该印文字为单刀刻制,笔画偏细,字口过浅,如以此印钤盖封泥,其效果与出土的两汉封泥存在明显差异。罗福颐在《秦汉南北朝官印征存·前言》中说:“自来集古官印者,莫不以传世官印均经古人佩用,今据所知,其实传世者皆冥器,殉葬物尔。印章乃一朝制度,当时官吏之升降死亡,莫不由主者收回,不能流散民间也。”16即使官吏得到恩宠,特许赠印绶陪葬,如《汉书·张安世传》“安世薨,天子赠印绶”所载之事,今据西安凤栖原张安世墓从葬坑出土“卫将长史”“当百将印”“君候之印”等官印观之,所赠印绶亦为殉葬明器。诸国侯为世袭之侯,若将“诸国侯印”原印用来殉葬,后继之侯将用何印?该印出自墓葬区,发现位置虽未必是原生位置,但应相去不远,此间出土的“诸国侯印”为原印的可能性并不大。综合来看,此印或为殉葬印。

四、结论

通过文献分析、图像对比等方法,“诸国侯印”的西汉说应存疑问。根据《后汉书》相关记载及东汉时王子侯受封的惯例,我们推测诸国侯为琅邪国三次封侯事件中所置,此印形制更与河南西华出土的东汉“富寿侯印”高度相同。该印制作草率,尤其“诸”“国”二字篆法与官印封泥的相应篆法有着明显不同,符合殉葬印的特征。因此,“诸国侯印”或为东汉琅邪王刘京一系某一受封于诸的王子侯殉葬之物。龚定盦云:“官印欲其不史”,“诸国侯印”为少有的东汉列侯金印,它的发现,对于《光武十王传》《郡国志》等皆有补证作用,对于后汉印学研究也有着重要意义。

当然,由于东汉时期王子封侯的资料非常匮乏,诸国及琅邪国的印章、封泥亦十分少见,“诸国侯印”为东汉殉葬印的论证难免存在瑕疵,笔者期待在以后的考古活动中有更多的与之相关的文物出土。

作者单位:四川省艺术研究院

注释:

[1] 韩乃桂主编、即墨市史志编纂委员会编的《即墨简志》作97克。1983年第5期《考古与文物》姜惠居《山东即墨发现汉代金印一方》,作9.7克,显然为编辑失误。

[2] 姜保国《西汉金“诸国侯印”》,《文物》,2000年第7期,第95页。

[3] 姜惠居《山东即墨发现汉代金印一方》,《考古与文物》,1983年第5期,第103页。

[4] 李学勤《即墨小桥村出土西汉金印小记》,《文物》,2000年第7期,第96页。

[5] 周振鹤、李晓杰、张莉《中国行政区划通史 · 秦汉卷(上)》,上海:复旦大学出版社,2015年,第351页。

[6] 周振鹤、李晓杰、张莉《中国行政区划通史 · 秦汉卷(上)》,第350-356页。

[7](南朝宋)范晔等《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第3630页。

[8] 在乡、亭侯不置国的问题上,严耕望认为汉碑中不见有乡、亭侯的侯国相,同时,郡县治所不能因其中封有乡、亭侯而迁徙治所,因而他认为乡、亭侯不置国。其说甚是。

[9](汉)班固《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1585页。

[10] 范晔《后汉书》,第3459页。

[11] 班固《汉书》,第208页。

[12] 范晔《后汉书》,第1451页。

[13] 李玲《河南博物院藏汉代印章封泥》,《中原文物》,2009年第2期,第95页。

[14] 张志华、王富安《河南西华发现一枚汉代金印》,《文物》,1987年第4期,70页。

[15] 范晔《后汉书》,第129页。

[16] 罗福颐《秦汉南北朝官印征存》,北京:文物出版社,1987年,第1、2页。