为什么游牧民族的战斗力超强?

内欧亚大陆牧人社会的三个特征有助于解释他们的影响,即流动性、精湛的军事技艺和快速移动能力。

1

第一,牧人社会的流动性反映出他们依赖以动物为基础的食物。

在农民依靠植物的时候,牧人则依靠驯养的动物。结果是牧人像食肉动物一样占据了食物链的较高位置。在其他条件相同的情况下,这意味着牧人必须比农民开发更大面积的土地来保障同等数量的食物、服装和其他必需品。因此,畜牧业是比农业范围更广泛的生活方式。当居住在同一个地方时,用来维持一个集团的土地面积越大,开发这片土地的难度也越大。因此,基本的生态原则暗示着牧人的生活方式内部有强烈的向游牧业转化的侵向。

正如一项最近研究所指出的:“畜牧业的程度越深,向游牧业转化的趋势越强。”该作者采访的一位现代土耳其游牧人也说:“你饲养的动物越多,你要迁移的地方就越远。”

游牧业有更深远的影响,它意味着牧人社会能够占据而且影响广阔的区域。这尤其适用于内欧亚大陆草原的骑马畜牧业,因为在畜牧业的所有主要形式中,它的流动性最强。因此,随着牧人社会的出现,必然会在更大区域内出现共享的文化、生态甚至语言特征。

公元前4千纪晚期,已经有证据表明存在从东欧到蒙古西部边疆的大文化带。流动性最显著的标志,可能是公元前3千纪,这一广大地区的大多数牧人都使用与现代印欧语系有亲缘关系的语言。牧人社会的游动性和分布范围,部分解释了为什么这么多的语言学家都认为印欧语系不是在安纳托利亚的农民之间,而是在内欧亚大陆的早期游牧人之间开始惊人的扩张。这些结论说明,印欧语系不是在新石器时代的安纳托利亚,而是在顿河德涅斯特河文化的觅食社会中发展起来的,后者从事家畜饲养并且开发了黑海和里海的草原。

游牧生活也使牧人遵从于严格的轻便化原则,如果你一直在移动,你就无法承担积累大量物资盈余。这一原则限制了牧人家庭之间积累物质财富的差异(尽管他们可能也鼓励对丝绸和珠宝这类轻便物品的偏好)。因此,游牧生活或多或少意味着更大程度的自给自足和抑制出现广泛劳动分工。财富和等级的差别确实存在,而且可能存在于大多数的牧人社会。但是除了军事征服时期,这种差别通常很轻微,不足以形成稳定的世袭等级制度,即通常用“阶级”这一术语所表述的等级差别。牧人社会也存在性别不平等,但并不明显。这是因为大多数社会没有明显的财富等级差别,而且妇女必须学到大多数男人所掌握的包括军事技能在内的技艺。

2

牧人社会的第二个主要特征是他们精湛的军事技艺。

由于生态原因,牧人社会通常在经济、人口和政治方面较农业社会更不稳定。一个农业家庭的基本资源通常是一块固定的土地,而一个牧人家庭的基本资源则是一群移动的牲畜。虽然农作物收成的规模可能有变化,但是在正常条件下,占有土地的规模鲜有变化。而畜群可以在几年内增长几倍,也可能因为疾病、气候灾难或偷盗而在几周内消失。结果,牧人要不断地应对随时变化的劳动量、畜群规模、牧场数量和等级。牧人社会人口的特征加重了这一不稳定性——牧人社会缺少狩猎采集社会常见的文化对人口的抑制。利用牲畜的畜力使携带婴儿游牧变得很容易,同时防御、牲畜交易和制作手工业品都需要劳动力。虽然根据农业世界的标准牧人社会的人口密度还较低,但在只能维持有限人口的干燥环境下,这样的人口行为不可避免地导致周期性的人口过剩。牧民生活的不稳定性影响到每个家庭和团体。它抑制了稳定阶级结构的形成,并产生了一种不确定的平等。不稳定性激发了与资本主义社会相似的小心谨慎和竞争。

这种长期的不确定性,使牧民无法固守在传统的区域或者延续固有的迁徙路线。他们常常为了维护畜群而误入邻居的草场。这样,牧人生活方式固有的不稳定性导致了持续的草场争夺,并且抑制了个人乃至集体出现强烈的土地所有权意识。争夺土地和所有权的不确定性,导致了经常出现劫掠,时而发生大规模战争。劫掠也反过来激励人们培养军事技能,这种技能不仅限于男性。军事技能在内欧亚大陆的骑马牧人中发展迅猛。司马迁曾这样描述公元前2世纪末的匈奴:

儿能骑羊,引弓射鸟鼠;少长则射狐兔:用为食。士力能毌弓,尽为甲骑。其俗,宽则随畜,因射猎禽兽为生业,急则人习战攻以侵伐,其天性也(《史记·匈奴列传》)。

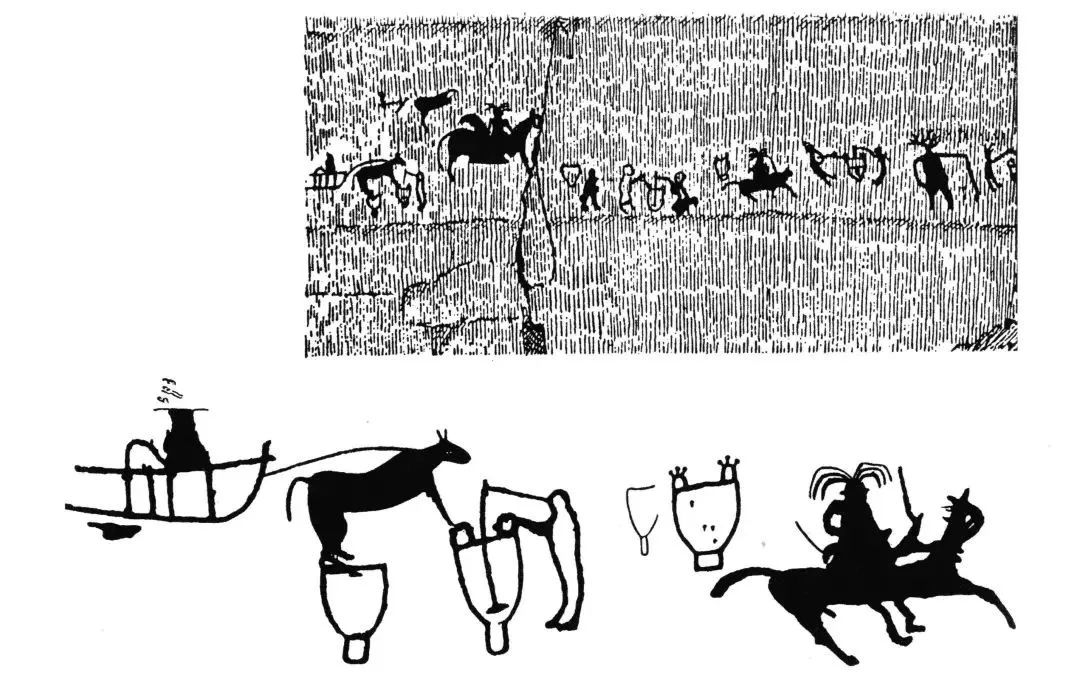

南西伯利亚济基尔-卡亚岩画,表现的可能是2-3世纪匈奴的生活

牧人生活方式也提供了很多极好的训练战术的机会。管理大型动物比栽培植物更费力、更危险。植物比动物被动得多,而且很少会像动物那样反击。因此,相较于农民的生活方式,牧人生活方式为战争所需的肢体暴力做了更充分的准备。这种贯穿一生的训练通常在狩猎中得到提高和强化,这是大多数典型牧人的生活方式,而且也经常系统地用于战争训练。

沃尔特·戈德施米特指出,游动放牧生活方式的其他方面也磨砺了战争技能。大型畜群的移动培养了战争的后勤保障能力——通过陌生土地时确定方向以及与其他人员保持队形并确定相互间的方位。最后,牧人迁徙的复杂行程安排又需要在大区域内协调行动的能力。

3

第三,牧人社会有在危急时刻迅速移动的卓越能力。

地方性的劫掠可能导致个人和团体之间的对抗。但是,大规模的劫掠则需要将牧人社会的基本细胞连接成大型军事和政治联盟,它有时能够形成大帝国。当这些发生的时候,财富、能力或地位方面的细微不平等迅速加强,直到出现严格的等级制度,这通常被当作牧人社会明确存在阶级的证据。

出现这一观点绝非偶然,因为弗拉基米尔措夫最著名的论证中就有关于牧人“封建制度”的尝试,主要是从蒙古帝国提取的证据。这种等级制度是怎样在局势紧张或爆发冲突时出现的?内欧亚大陆的一种高度简化的牧人社会模式可能会帮助理解这一过程。

最简单的牧人社会层次是亲族集团(第1层次),由一个母亲和孩子组成,有时也有一个父亲。通常,亲族集团占有单独的住房,不管是移动的(一个毡房或四轮车)还是固定的。游牧时,牧人通常以有亲属关系的亲族组成小集团的形式迁徙,这在突厥语中被称为奥尔斯。我们可以称这些小集团为“营地集团”(第2层次)。营地集团与觅食社会的“生计集团”或者哈扎诺夫所说的“原始的亲族集团”类似。营地集团可能由850人组成,现代研究表明其组成相当不稳定,会由于财产变化或家庭冲突而在每个季节或每年发生变化。然而,在大部分时间里,营地集团起到了整个社会的作用,完成当今国家所承担的教育、医疗、经济、司法甚至军事任务。营地集团连结成50人至几百人之间的更广泛的网络,我们可以称之为“再生产集团”(第3层次)。再生产集团周期性地聚会,通常是在冬营地,家长或族长可能集体决定迁徙路线,解决内部或外部的冲突。正常情况下,大多数婚姻可能发生在这种再生产集团内,因此它也为血缘系统和家庭网络提供了基础的框架结构。

面对面的关系和亲族纽带(包括生物的和象征性的),为这三个层次的社会组织提供了基础结构。这三者对于牧人社会的正常运作至关重要。

在再生产集团之上,可能出现其他层次的组织,特别是在危机时期。对于牧人社会的正常功能来说,这些层次不是必需的,而是通常以潜在的形式存在,为在需要的时候能调动起来做准备。为了当前的需要,有充分的必要区分出三个这样的层次。

第四个层次我们称为“部落”(层次4),是由亲属或其他纽带联系在一起的几个再生产集团,包括多达几千人口。它可能有强大的首领,或通过氏族首长会议组织起来。其成员通常认为自己是被血统和亲缘纽带联系在一起的,而且常常享有对特定土地的一种集体的权力要求。

在下一个层次,部落可能结盟在一个首领之下(层次5),通常是在战争时期,而且是按照人类学家所描述的“部分对抗”原则。这样的超部落团体可能包括1万甚至10万牧人,能够防守规模较大的强大军队。领袖可能出自有关联的主要家庭,其权利范围通常局限在特别紧急的情况下。在这一层次,亲属关系的意识通常很淡薄,甚至没有实际意义,但是它能够以象征性的形式保留下来。

牧人社会的最高层次是牧人国家或帝国(层次6)。这一组织层次只在内欧亚大陆的骑马牧人中出现过。这一层次的领袖通过将地区性的集团固定为持久联盟的方式组织起更耐久的政治结构。有时他们摧毁区域性的部落组织,而代之以新的、权力更为集中的结构。出现预防沿部落联盟界线产生分裂的机制,这使我们将其看作真正的国家而不是“领袖的权威”。正如瑟维斯主张的,真正的国家是为了防止沿着裂痕分裂而精心设计的机制。但是,牧人国家的诞生十分困难,在公元前1千纪以前没有存在牧人国家的有力证据。

作为对牧人社会长期不稳定性的一种反应,部落和超部落团体比较容易形成,而且年代也很早。当地方集团面临其他牧人集团或邻近的农业国家威胁其牧场的时候,就会形成部落和超部落团体。为应对这样的威胁,氏族与关系密切的氏族结合,部落与关系密切的部落结合。当牧场人口过剩时,争夺势必加剧,此时迁徙路线很微小的变动都能在大面积的草原内引发多米诺骨牌效应式的冲突。结果,当不稳定性加剧和移动性加强的时候,会出现更高层次的组织,似乎它的出现具有某种规律性。