刘勇 | 实验室考古的研究对象和研究内容

字号:T|T

2024-03-15 17:26 来源:科技考古

摘要:本文对实验室考古的研究对象进行了梳理,认为实验室考古的研究对象是具有叠压复杂、材质脆弱、具有组合关系、出土后易发生物理化学变化等特征的出土遗存,认为打包技术、包装材料、起吊设备、运输设备、实验室设备等因素制约着实验室考古研究对象的选取。实验室考古的研究内容是全面揭示研究对象的考古学信息并有效保护研究对象本体,对同类别遗存的实验室考古研究模式进行探索,为田野考古发掘现场出土遗存的保护工作提供技术参

实验室考古是对叠压复杂、材质脆弱、具有组合关系、出土后易发生物理化学变化的一类出土遗存进行异地迁移、室内清理、遗存提取、信息采集和应急保护等研究的一种考古学研究模式,即以遗存的异地迁移为研究前提,以最大限度获取遗存信息为目的,以考古学研究为指导、同时兼顾出土遗存保护。

实验室考古作为一个新的学术理念,能够很快在学术界传播、认可,得益于考古界近年来的思想活跃、文物保护意识加强[1]。考古发掘出土遗存多种多样,保存状态千差万别。实验室考古如何选取适宜的出土遗存(研究对象),实验室考古能做什么(研究内容),是值得探讨的问题。本文在前人研究的基础上,拟就上述两个问题展开讨论,拟对实验室考古理论建设增砖添瓦。

实验室考古研究对象是适于进行实验室考古研究的考古发掘出土遗存,是实验室考古的研究载体。总结实验室考古研究对象特征、讨论实验室考古研究对象受制约因素,有利于在众多考古发掘出土遗存中择取适宜进行实验室考古研究的出土遗存。

实验室考古的发展历程中,已有学者对实验室考古研究对象的特征进行了讨论。杨忙忙等人在北周武帝孝陵的实验室微型发掘研究中,认为微型发掘的研究对象是脆弱文物、微小文物、复杂文物、遗迹及微痕迹文物[2]。黄晓娟等人在马家塬M4木棺的实验室考古研究中,认为其研究对象是具有排列结构复杂、图案花纹精细、材质多样且由数量众多的小件构件组成的质地脆弱的遗物[3]。杨军昌等人在萧后冠饰的实验室考古研究中,认为该冠具有重要性、复杂性、脆弱性特征,不宜在现场继续清理[4]。随着实验室考古案例的增多,涉及研究对象日益丰富,据相关报道来看,多为就涉及具体案例的研究对象进行相关讨论,对实验室考古研究对象普遍特征进行总结的不多。笔者在前人研究的基础上,总结出实验室考古研究对象应具有叠压复杂、材质脆弱、具有组合关系、出土后易发生物理化学变化等特征。

叠压复杂是指遗存出土时堆积相对集中,有多层遗存相互叠压的遗迹单位,如灰坑、墓葬等。叠压复杂的遗存,在考古发掘现场短时间内不便清理和提取,因为考古发掘现场时间紧迫性,可采取异地迁移回室内进行后续相关工作。

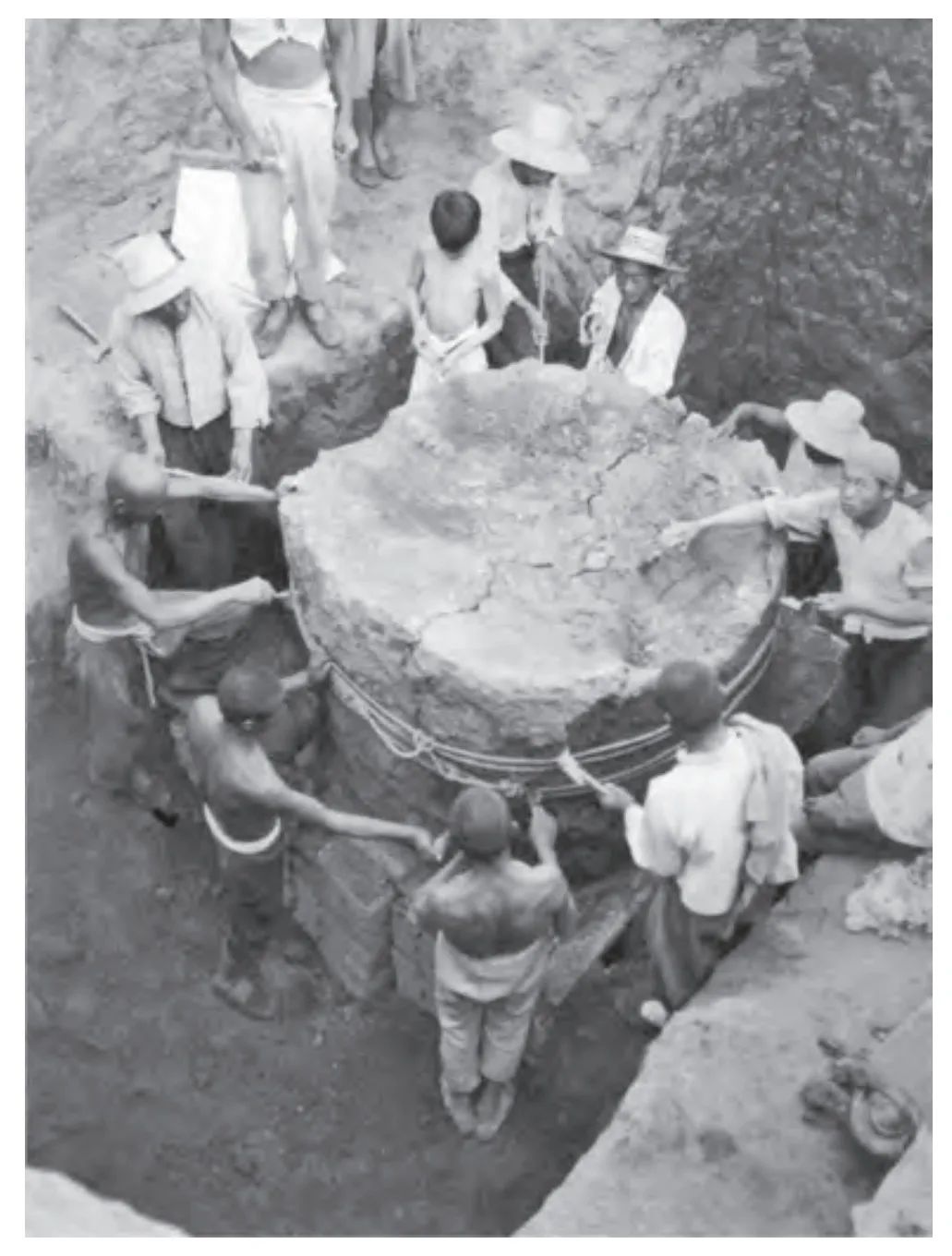

1936年,中央研究院历史语言研究所在河南安阳殷墟第十三次发掘中,在灰坑H127中发现了许多龟版。刚开始准备就地清理提取,但单坑中遗物的排列并不像平常那样杂乱,所以不能以普通的方法处理这特殊的现象。石璋如和王湘二人亲手剔剥了一天,只清理了一层。时值六月中旬,气候酷暑,新出土的脆弱的龟版,经不起暴晒,而且坑中层层叠叠的龟版叠压(图1)。于是用套箱法将甲骨坑H127运到南京中央研究院历史语言研究所,把应在田野的发掘工作,搬到室内来做[5]。

图1 河南安阳殷墟甲骨坑H127[6]

山西翼城大河口西周墓地M5010保存完好,结合大河口墓地已发掘墓葬的随葬品情况,初步推测该墓遗存丰富、叠压复杂。为研究如何全方位提取遗存信息及保护好出土遗存,2010年11~12月,考古队对该墓进行了整体套箱,先暂存中国社会科学院考古研究所安阳工作站,后运抵山东大学文化遗产研究院进行实验室考古研究(图2)[7]。

图2 山西翼城大河口西周墓地M5010[8]

2015年,在江西南昌海昏侯刘贺墓的发掘中,因主棺内遗存叠压情况严重,多位国内著名汉代考古学者和文物保护专家依据现场的出土状况和环境条件,主张对主棺及其他重要出土遗存进行现场包装、异地迁移的方式,在室内环境可控的前提下,全面实施实验室考古发掘清理和处置保护程序[9]。海昏侯刘贺墓主棺的清理充分利用实验室考古环境可控、节奏可控、时间可控及仪器设备的优势,根据遗存原始出土状态,保护和记录处置对象所蕴含的信息,并对不同材质的文物尤其是脆弱质文物及痕迹进行有效保护,为考古学综合研究提供了更为详实的数据信息和实物资料(图3)[10]。

图3 江西南昌西汉海昏侯刘贺内棺[11]

材质脆弱是指遗存经过长时间埋藏,遗存基体发生化学变化,使其机械强度降低,受外力后易损坏的现象。铜、铁等金属质遗存会锈蚀,木质遗存中的木材会劣化,玻璃质遗存会腐蚀,这些材质脆弱的遗存出土时形貌依然保存着,但十分脆弱,在田野考古现场发掘和提取难度非常大。

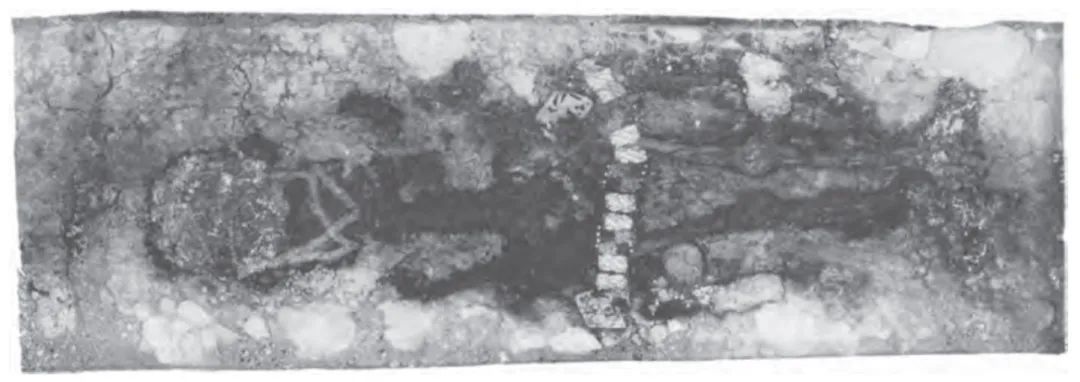

谢尔塔拉墓地位于内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区,是呼伦贝尔草原9~10世纪的室韦墓葬遗存[12]。谢尔塔拉M11椁盖纵向平铺在椁侧板上,由三块木板组成,其长约190厘米、宽约110厘米,面积约2平方米,保存相对较为完整,经长时间埋藏,墓葬坍塌,导致椁盖中部陷落、表面不平整,干燥断裂为若干小木块,不易直接整体提取。若单个提取小木块再进行拼凑,势必打乱椁盖的原始位置关系,对进一步研究造成不利影响。为了将椁盖保存下来且不影响下一步清理,考古队将M11整体套箱运回室内进行实验室考古研究,将该椁盖进行整体揭取(图4)[13]。

图4 内蒙古呼伦贝尔谢尔塔拉M11椁盖[14]

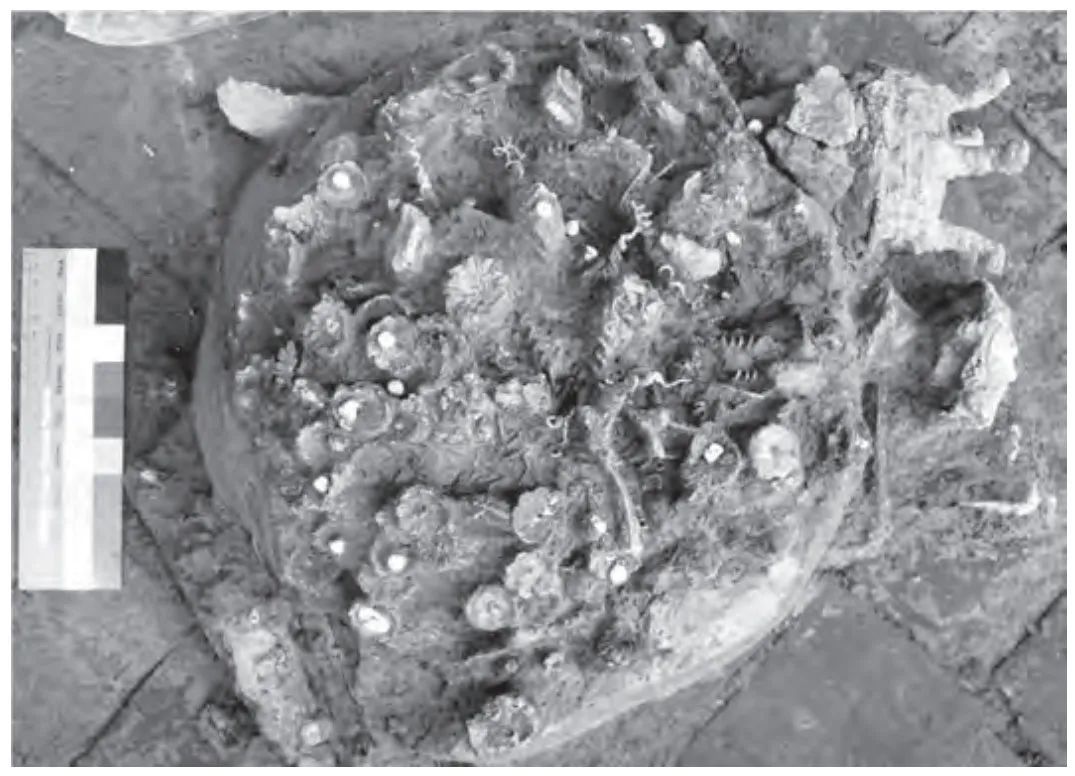

海昏侯五号墓出土的玻璃席(图5),基体已经基本锈蚀,保存状况十分脆弱,大部分已成粉状,给发掘清理和提取带来巨大挑战。在室内进行的背面发掘整体保留玻璃席的方法在田野考古现场是无法做到的。只有在室内进行实验室考古研究,才能将清理至玻璃席位置的五号墓整体翻转清理背面,进而保留玻璃席[15]。将五号墓发掘彻底,弄清了玻璃席下方的遗存情况,又不影响玻璃席的保存,这也是实验室考古的最大优点所在。

图5 江西南昌西汉海昏侯墓园M5出土玻璃席[16]

河北行唐故郡遗址CMK2车马坑出土了5辆车,这5辆车分别被套箱异地迁移至室内进行实验室考古研究[17]。五号车是一辆独辀双轮马车,其左右两轮被拆下后分别斜靠在车厢两侧,车轮上部分紧靠车厢外侧,是研究东周时期车制的重要实物资料,车轮材质为木质髹漆,经过长时间埋藏,车轮木质腐朽不存,轮毂内被泥土填充,部分辐条及车牙被泥土填充,车轮整体轮廓尚存,成为“漆土质”遗存,这类遗存外形保存较好,但整体机械强度较低。研究者使用薄荷醇临时固型结合刚性支撑技术对五号车左轮进行了完整提取和保护(图6),为此类较大平面脆弱质遗存的整体提取和保护提供了技术参考[18]。

图6 河北行唐故郡遗址CMK2五号车左轮(加固后)[19]

具有组合关系是指遗存本体在出土时各组成部件的排布具有一定规律性。出土遗存的位置信息是考古学研究的重要方面,具有组合关系的一类遗存,其在整个遗址中的位置信息和内部相对位置信息对研究该遗存历史文化内涵非常重要。所以保留这类遗存的组合关系,是考古学研究的需要。

2002年春,中国社会科学院考古研究所二里头工作队在清理3号基址南院的墓葬时,于其中3号墓(编号为02VM3)墓主骨架上发现了1件大型绿松石器(图7)。因现场技术条件有限,难以仔细清理,为确保其不受损坏,在获取了墓葬基本材料后,发掘者将这件绿松石器整体套箱起取,运回室内[20]。后将这件绿松石龙形器进行了室内清理和仿制复原[21]。

图7 河南偃师二里头遗址02VM3出土的绿松石龙形器(东—西)[22]

陕西韩城梁带村M19为单墓道长方形竖穴土圹墓,有一椁两棺,椁室内壁用草席和织物覆盖,并在周壁悬挂大量组合串饰(图8),这些串饰排列有序,保存基本完整[23]。根据串饰的出土情况推测,这些串饰应是椁室的装饰物,因未经盗扰,基本保持原始状态,类似串饰这种具有特定组合关系的遗物,它们的排列情况具有重要的学术意义,研究者根据串饰具体埋藏情况,相应使用套箱法和粘提法分别将这些串饰进行了整体异地迁移,并在室内进行了清理和保护[24]。

图8 陕西韩城梁带村M19青铜鱼和玛瑙珠串饰及贝类出土状况[25]

简牍是一类重要的具有组合关系的遗存,前人在简牍的整体提取和清理保护方面积累了大量工作经验。李玲认为战国楚墓出土的竹简细长均匀、表面平整、边缘光滑,成束或多根在一起,每枚竹简之间必然存在着先后顺序,起取时应保存它们的原始状态[26]。广州南越国宫署遗址J264出土一批竹简,发掘者将木简和第六节井圈整体提取,达到了保井、保简的目的[27]。江西南昌西汉海昏侯刘贺墓西藏椁北侧出土一批竹简,现场清理时,发现竹简保存状况非常复杂,工作人员采用整体提取的方式,将保留了原始堆积状况的竹简分区域搬迁至实验室[28]。四川成都天回老官山汉墓发现一批竹简(图9),成都文物考古研究院和荆州文物保护中心采用“托板插入法”现场提取整堆竹简,进入实验室内清理,全面采集和记录了出土竹简相关信息[29]。

图9 四川成都天回老官山M3北Ⅱ底室竹简(M3:121)及竹简编织残片[30]

南京博物院等单位在江苏省扬州市西湖镇司徒村曹庄发掘了两座古代砖室墓,其中M2为隋炀帝萧后墓[31]。萧后墓棺椁东侧出土一件保存比较完整的冠(图10),鉴于该冠的重要性、复杂性、脆弱性,不宜在现场继续进行全面清理,联合考古队决定将其整体提取后进行实验室考古清理,取得了一系列重要成果[32]。

图10 江苏扬州曹庄M2萧后冠出土状况[33]

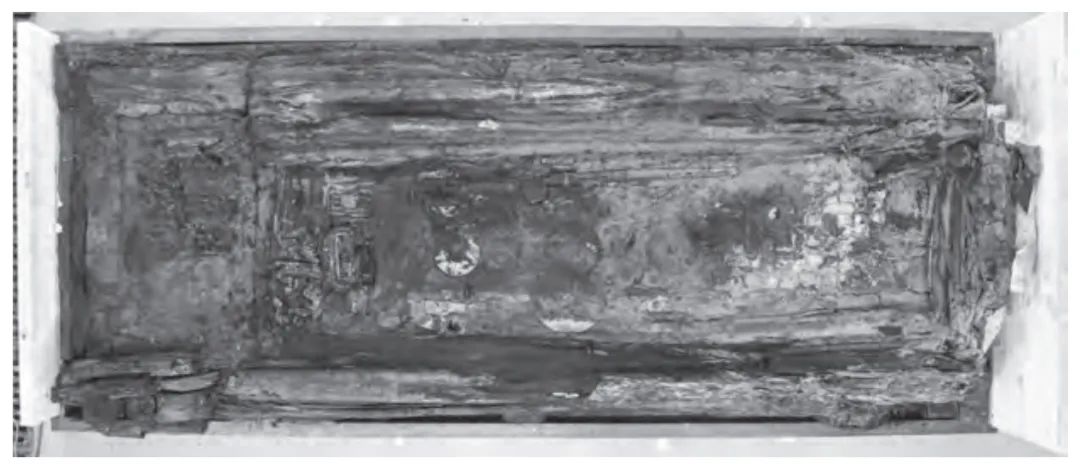

甘肃省文物考古研究所和陕西省考古研究院对甘肃张家川马家塬战国墓地M4木棺进行了整体打包(图11),提取至室内进行清理和保护,通过实验室考古比较完整地了解了马家塬M4人体装饰和服饰基本状况、比较完整地揭示了珠饰的排列和结构、对腰部带饰的组合关系有了清楚的了解[34]

图11 甘肃张家川马家塬战国墓地M4木棺正射影像[35]

出土后易发生物理、化学变化是指遗存出土后因周围环境突变,原有相对稳定的埋藏状态因环境突变而被打破,导致遗存本体发生开裂、卷曲等物理变化和变色、粉化等化学变化。具有这种特征的遗存,通常对氧气、温度、湿度、光照等环境因素变化较为敏感,如青铜器、漆木器等。

青海都兰热水墓地2018血渭一号墓主墓室东北部出土铜甲胄片若干片(图12)[36],外形尚存,但基体矿化严重,不宜在考古发掘现场进行清理和提取,考古工作者对这些铜甲胄片堆积整体套箱异地迁移回室内进行进一步相关研究[37]。

图12 青海都兰热水墓群2018血渭一号墓出土铜甲胄片[38]

山西翼城大河口西周墓地M1为霸伯墓,该墓出土大量漆木器(图13)[39],在考古现场初步判断其木质胎骨部分腐朽不存,只保留了器表的髹漆层,预加固后使用套箱法将这批漆木器运回室内进行实验室考古研究工作[40]。

图13 山西翼城大河口西周墓地M1二号壁龛出土漆木罍[41]

实验室考古研究对象的特征,最少需具备叠压复杂、材质脆弱、具有组合关系、出土后易发生物理化学变化以上4种特征的一种,但又不局限于一种,如热水墓群2018血渭一号墓出土铜甲胄同时具备叠压复杂和具有组合关系的特征、江西南昌西汉海昏侯墓园五号墓出土玻璃席同时具备材质脆弱和具有组合关系的特征。至少具有上述4种特征之一的遗存,可以考虑将该遗存异地迁移回室内进行实验室考古研究。

实验室考古研究对象从最初的单个灰坑、壁画等简单遗存,逐步涉及墓葬整体、车马坑等体量较大的复杂遗存;从最初个别案例到现在大量实验室考古案例的实施,实验室考古研究对象不仅在种类上逐步广泛,在体量上亦不断增大[42]。推动其进步的原因,首先是考古工作者考古研究和文物保护意识的提升以及学术研究理念的发展,其次就是提取技术的进步和提取设备的不断升级。

近年来,随着考古发掘任务的增多,许多在考古现场来不及发掘的遗存被整体打包运回室内,因为种种原因没有及时进行室内清理和有效保护,造成遗存提取回来后因保存不力而损坏。所以笔者建议,能在考古发掘第一现场发掘的遗存尽量在现场及时进行发掘和保护,以降低取回后在保存过程中造成损坏的风险,特别是具有材质脆弱和出土后易发生物理化学变化特征的遗存。

实验室考古不是万能的,不是所有满足叠压复杂、材质脆弱、具有组合关系、出土后易发生物理化学变化等特征的遗存都能对其进行实验室考古研究。实验室考古研究对象受打包技术、包装材料、起吊设备、运输设备、实验室设备等因素的制约。

打包是遗存异地迁移的首要工作,打包技术的进步,直接推动着异地迁移工作的进步。如木质套箱法的发明,给异地迁移大体量遗存提供可能。近年来对砖室墓整体搬迁,其基础就是用钢架结构对墓葬整体进行打包[43]。要对相关出土遗存进行实验室考古研究,其基础就是将其打包运回室内,所以说打包技术是制约实验室考古研究对象的首要因素。

包装材料的发展,也推动着实验室考古异地迁移工作的进步。1936年,中央研究院在殷墟对H127进行打包时,底面、侧面和盖皆用木板为包装材料,里面填土[44-45]。但是木板的抗压能力是有限的,针对大型墓葬,单独的木质底板已不能满足提取对象的重量要求,现在提取5吨以上的大型遗存(墓葬、车马坑等),在换装木质底板的基础上,在底面焊接一圈槽钢作为支撑框架,大大丰富了实验室考古的研究对象。早期的实验室考古鲜有整体搬迁整个墓葬的,随着套箱包装材料的发展、吊装和运输设备的进步,现在搬迁大型遗存(墓葬、车马坑)已成为可能。

实验室设备主要涉及实验室空间和翻转设备。将遗存包装、起吊、运输后,首先需要一个足够大的实验室空间来盛放研究遗存;其次,因为涉及到室内清理过程中套箱的翻转,实验室内还需设置翻转设备。针对体量较大的研究对象,普通办公楼已不能满足实验室考古的需求。海昏侯墓实验室考古操作间、山东大学青岛校区博物馆实验室考古操作间、呼伦贝尔市蒙古族源科研中心实验室考古操作间都是专门针对实验室考古的需求建设的,其高度可以满足体量较大的研究对象进行翻箱操作。如果实验室空间不够、翻转设备承载力不足,便无法进行体量较大遗存的实验室考古研究。

所以实验室考古研究对象的界定,以叠压复杂、材质脆弱、具有组合关系、出土后易发生物理化学变化等特征为基础,同时受打包技术、包装材料、实验室设备等因素的制约。

实验室考古的研究内容是对遗存考古信息全面揭示并有效保护遗存本体,对同类别遗存的实验室考古研究模式进行探索,为田野考古发掘中同类别遗存的提取、保护和研究提供技术参考。具体包括遗存的堆积状态,遗迹的形貌、材质、分布范围,遗物的形貌、材质、制作工艺、产地,遗存和田野考古现场其他遗存的伴存关系等。

遗存的堆积状态是指针对叠压复杂的遗存,遗物和遗物之间、遗物和遗迹之间、遗迹和遗迹之间的叠压打破关系,堆积状态是遗存信息的重要方面。在实验室考古研究过程中,通过室内翻转设备、可控的室内环境、适宜的提取技术等手段对遗存进行全方位发掘,可以最大程度在保护遗存本体的前提下探明遗存的堆积状态。

河北行唐故郡二号车马坑五号车的实验室考古过程中,使用薄荷醇临时固型并结合刚性支撑技术对两轮进行了整体提取[46],再通过全方位发掘探明了两轮被卸下后靠在车厢两侧放置,并明确了五号车的车体结构,并对其进行了复原[47]。

遗迹的形貌、材质、分布范围是蕴含考古学信息的重要方面,但因为遗迹的不明显性往往被忽略或轻视。随着自然科学技术的发展,一些肉眼不可见的信息逐步通过科技手段被获取。

例如在陕西米脂卧虎湾汉墓M103的实验室考古过程中,研究者使用紫外荧光照相技术获取了肉眼不可见的墓主人骨骼分布范围,再现了当时的埋藏状况[48]。

遗迹的形貌、材质、分布范围等考古学信息的获取技术,是实验室考古目前和今后一个重要的研究内容,及时关注自然科学技术的发展,为最大程度获取遗迹的考古学信息提供技术参考。

遗物的形貌、材质、制作工艺、产地是考古学研究的重要方面,实验室考古研究过程中,通过精细化全方位发掘,借助多样化的遗存提取手段,可以在保护遗物的前提下不影响继续发掘,为获取遗物的考古学信息提供了技术支撑。

同时,借助扫描电镜能谱仪、X射线荧光光谱仪等设备可以获取遗物的材质信息[49],通过精细化发掘和相关科学分析手段可以揭示遗物的制作工艺[50],通过同位素方法可以研究遗物的产地等,皆是实验室考古的重要研究内容。

实验室考古的研究对象皆来自于田野考古发掘现场,作为实验室考古研究对象的遗存与其在田野考古现场时的伴存遗存关系密切,重视这两者的伴存关系,可以避免实验室考古的研究对象脱离考古大背景,做到实验室考古与田野考古密切联系,做好实验室考古研究的同时为田野考古提供详实的资料。实验室考古的研究成果也要汇聚到田野考古发掘报告中去,为考古学综合研究提供材料和数据支撑。

本研究认为,实验室考古研究对象是适于进行实验室考古研究的考古发掘出土遗存,其具有叠压复杂、材质脆弱、具有组合关系、出土后易发生物理化学变化等特征,是实验室考古的研究载体,同时又受到打包技术、包装材料、起吊设备、运输设备、实验室设备等因素的制约。

实验室考古的研究内容是对遗存考古信息全面揭示并有效保护遗存本体,对同类别遗存的实验室考古研究模式进行探索,为田野考古发掘中同类别遗存的提取、保护和研究提供技术参考。

厘清实验室考古的研究对象和研究内容,为田野考古发掘中遇到的重要遗存的保护提供理论支撑。同时,实验室考古的研究对象和研究内容,随着时代的发展在不断发展变化,伴随着考古学研究和相关学科的进步不断丰富和深刻。

附记:本研究得到2023年度中国社会科学院创新工程项目“实验室考古创新研究”(项目批准号:2021KGYJ022)资助。

[1]杜金鹏、杨军昌、李存信:《实验室考古的成绩与问题》,《江汉考古》2016年第5期,第122-128页。

[2]杨忙忙、张勇剑:《实验室微型发掘方法在北周武帝孝陵发掘中的应用》,《文物保护与考古科学》2010年第3期,第49-54页。

[3]甘肃省文物研究所、陕西省考古研究院:《甘肃张家川县马家塬战国墓地M4木棺实验室考古简报》,《考古》2013年第8期,第2、25-35页。

[4]杨军昌、束家平、党小娟、柏柯、张煦、刘刚、薛柄宏:《江苏扬州市曹庄M2隋炀帝萧后冠实验室考古简报》,《考古》2017年第11期,第66-76页。

[5]石璋如:《殷墟最近之重要发现附论小屯地层》,《考古学报》1947年第2期,第6-9页。

[6]唐际根、巩文:《殷墟九十年考古人与事(1928—2018)》,北京:社会科学文献出版社,2018年,第27页。

[7]山东大学文化遗产研究院、中国社会科学院考古研究所、山西大学北方考古研究中心、北京科技大学科技史与文化遗产研究院:《山西翼城大河口M5010、M6043实验室考古简报》,《江汉考古》2019年第2期,第2-16页。

[9]李存信:《全新理念下海昏侯墓的考古——论海昏侯墓葬主棺箱体包装设计理念与实施方法》,《南方文物》2018年第2期,第135-138页。

[10]中国社会科学院考古研究所、江西省文物考古研究院:《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓主棺实验室考古发掘》,《文物》2020年第6期,第4-16页。

[12]中国社会科学院考古研究所、呼伦贝尔民族博物馆、海拉尔区文物管理所:《海拉尔谢尔塔拉墓地》,北京:科学出版社,2006年,第66页。

[13]刘勇、陈坤龙、韩向娜、李存信:《出土脆弱木质遗存的整体提取与修复——以谢尔塔拉M11椁盖为例》,《江汉考古》2018年第4期,第100、117-121页。

[15]刘勇、杨军、李文欢、李存信、韩向娜、陈坤龙:《考古出土脆弱复杂遗存的整体提取与保护——以海昏侯墓园五号墓为例》,《文化遗产研究》(第4辑),北京:科学出版社,2021年,第133-140页。

[16]刘勇、杨军、陈坤龙、陈熜:《南昌西汉海昏侯墓园M5出土玻璃席制作工艺及相关问题研究》,《南方文物》2021年第6期,第237页。

[17]河北省文物研究所、中国社会科学院考古研究所、石家庄市文物研究所、行唐县文物保护管理所:《河北行唐县故郡东周遗址》,《考古》2018年第7期,第44-66页。

[18]刘勇、张春长、李存信、齐瑞普、张鹏、闫炜:《河北行唐故郡遗址出土脆弱质车轮提取研究》,《文物保护与考古科学》2022年第34卷第5期,第81-88页。

[20]中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《河南偃师市二里头遗址中心区的考古新发现》,《考古》2005年第7期,图版第6页。

[21]李存信:《二里头遗址绿松石龙形器的清理与仿制复原》,《中原文物》2006年第4期,第92-98页。

[22]同[20],第15-20页,图版第5-7页。

[23]陕西省考古研究所、渭南市文物保护考古研究所、韩城市文物旅游局:《陕西韩城梁带村遗址M19发掘简报》,《考古与文物》2007年第2期,第3-14页。

[24]赵西晨、黄晓娟、张勇剑、宋俊荣:《陕西韩城梁带村西周墓葬出土串饰的提取和保护》,《文物》2011年第8期,第73-76页。

[26]李玲:《战国楚墓出土漆木器竹简的现场保护》,《中国文物修复通讯》第12期,第17-19页。

[27]广州市文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所、南越王宫博物馆筹建处:《广州市南越国宫署遗址西汉木简发掘简报》,《考古》2006年第3期,第3-13页。

[28]江西省文物考古研究院、江西省博物馆、荆州市文物保护中心、北京大学出土文献研究所、中国社会科学院古代史研究所、荆州博物馆:《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土竹简室内清理保护》,《文物》2020年第6期,第17-24、40页。

[29]成都文物考古研究院、荆州文物保护中心:《成都天回老官山汉简现场提取和室内清理》,《江汉考古》2023年第2期,第144-157页。

[31]南京博物院、扬州市文物考古研究所、苏州市考古研究所:《江苏扬州市曹庄隋炀帝墓》,《考古》2014年第7期,第71-77页。

[36]中国社会科学院考古研究所、青海省文物考古研究所:《青海都兰县热水墓群2018血渭一号墓》,《考古》2021年第8期,第45-70页。

[37]韩建华:《从“九层妖塔”到吐蕃化的阿柴王陵》,澎湃新闻,2021年12月2日,https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_15564824。

[39]山西省考古研究院、临汾市文物局、翼城县文物旅游局联合考古队、山西大学北方考古研究中心:《山西翼城大河口西周墓地一号墓发掘》,《考古学报》2020年第2期,第177-290页。

[40]中国社会科学院考古研究所文化遗产保护研究中心、山西省考古研究所翼城大河口考古队:《山西翼城县大河口西周墓地M1实验室考古简报》,《考古》2013年第8期,第12-24页。

[42]刘勇:《实验室考古研究综述》,《科技考古》(第六辑),北京:科学出版社,2021年,第177-214页。

[43]潘寸敏、高赞岭:《河南登封唐庄宋代壁画墓的整体搬迁保护》,《文物修复与研究》2016年,第548-552页。

[44]陈存恭、陈仲玉、任育德:《石璋如先生口述历史》,北京:九州出版社,2013年,第113-117页。

[47]李存信、齐瑞普、闫炜、张春长:《通过实验手段分析和复制遗物在文化遗产保护中的应用——以行唐故郡二号车马坑5号车辆实验室考古程序为例》,《自然与文化遗产研究》2021年第6期,第50-62页。

[48]黄晓娟、赵西晨、严静:《陕北米脂出土汉代玉覆面和玉鞋的实验室清理及复原研究》,《文物保护与考古科学》2018年第30卷第1期,第32-39页。

[49]刘勇、许琼、韩建华、李默涵、梁宏刚、白文龙:《热水墓群2018血渭一号墓出土印章的科学分析与相关研究》,《江汉考古》2022年第6期,第104-110页。