温静 | 建筑艺术的视觉隐喻——古埃及阿玛尔纳王家花园的象征意义

阿玛尔纳时代(Amarna Period)是古埃及历史上一段特殊的时期。第十八王朝的法老阿蒙荷太普四世(Amenhotep Ⅳ)即位后改变了传统的宗教信仰体系,放弃了第十八王朝以来不断兴盛的阿蒙(Amen)神信仰,转而信仰新的太阳神——日轮阿吞(Aten)。他将自己的王位名改为埃赫纳吞(Akhenaten),意为“阿吞活的形象”,离开阿蒙神的信仰中心、上埃及的底比斯,在中埃及的阿玛尔纳地区建造了新的都城,命名为阿亥特阿吞(Akhetaten),意为“阿吞的地平线”,学者将这一历史时段称为阿玛尔纳时期。在新都城中,埃赫纳吞大兴土木,建造了新的阿吞神庙和宫殿。王家花园式建筑玛茹-阿吞(Maru-Aten)也是在这一时期修建的,与阿吞信仰有着直接的联系。

在古埃及人的表达系统中,除了文字记述,图画与形象也是信息的重要载体。古王国的金字塔建筑承载着当时人们对于君主死后归处的想象,是《金字塔文》等丧葬经文的具象化表达。[1]同理,解读玛茹-阿吞所代表的形象语言,研究这座花园的形式、功能与含义可以揭示出阿吞信仰的内涵,理解古埃及人如何用建筑这一视觉表现形式将宗教思想实体化,进而成为永恒的表达。

阿玛尔纳城市遗址位于尼罗河东岸,神庙和宫殿区、居民区、墓区等几部分沿河岸排开。在城市的最南端,即今日的埃尔-哈瓦塔(El-Hawata)村附近,有一座花园形式的建筑,称为玛茹-阿吞(m3rw-jtn)。埃及考古协会(Egyptian Exploration Society)在20世纪20年代对这一区域进行了发掘。[2]在20世纪60年代,埃及政府修建灌溉系统,玛茹-阿吞遗址遭到毁坏。1977年起,考古学家重新对阿玛尔纳城进行系统发掘,发表了一系列的研究成果。[3]在此基础上,不少学者都对这座城市进行了更为系统的研究,如坎普(Barry Kemp)对“现身窗”(window of appearance)以及城市基本结构进行了初步研究,[4]哈德维克(Tom Hardwick)对玛茹-阿吞彩绘地砖进行了研究,[5]维泽赫德(Fran Weatherhead)对阿玛尔纳大王宫的彩绘地砖以及阿玛尔纳地区王家建筑内绘画进行了细节复原。[6]玛茹-阿吞遗址已经遭到破坏,在该遗址上只有零星发现,但相关研究也有了一定进展。在玛茹-阿吞建筑群的功能方面,有学者提出,玛茹-阿吞可能与阿玛尔纳王室的女性成员关系密切,例如,托马斯(Angela Thomas)对石英岩残片上的刻画痕迹进行研究,发现了与埃赫纳吞的王妃、图坦卡蒙的母亲凯亚(Kiya)相关的图像。[7]然而,对玛茹-阿吞的研究多以考古和建筑结构为主,对建筑本身所具有的宗教背景和象征意义讨论不足。巴达维(Alexander Badawy)1956年对玛茹-阿吞建筑群宗教象征意义进行了初步探讨,他结合之前学者对玛茹-阿吞这一名称的讨论,认为玛茹-阿吞建筑群是“太阳神的观察地”。[8]到了90年代,诺布尔科特(Christiane D.Noblecourt)对玛茹-阿吞建筑群内部的水之庭院的宗教含义提出了新的解释,认为其中的T字形水池代表着古埃及历法的三个季节,将花园型建筑与天文规律联系在一起。[9]

本文在前人研究基础上,以水之庭院的作用和意义为切入点,探讨玛茹-阿吞建筑群的宗教象征意义,从宗教仪式的角度探讨玛茹-阿吞的修建与当时盛行的阿吞信仰之间的联系,结合玛茹-阿吞为“阿吞的观察地”这一观点,进一步讨论太阳神运行与玛茹-阿吞中各部分建筑的具体联系,并尝试从宏观的角度解释古埃及的国家意识和宗教思想如何在建筑形式中得到体现。

一、玛茹-阿吞的建筑形式与水之庭院

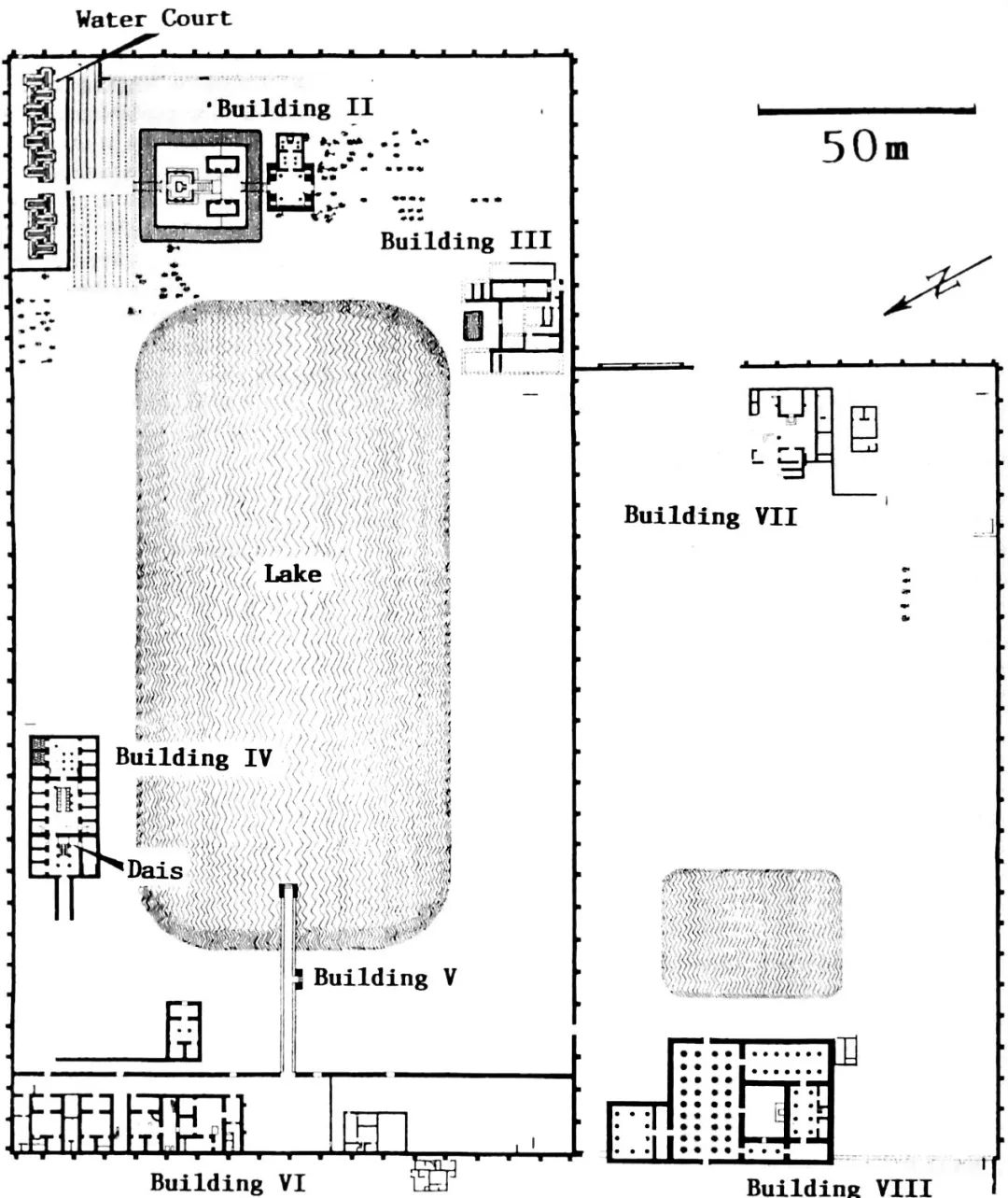

阿玛尔纳位于尼罗河东岸,城市建筑沿河岸一字排开,一条“王家大道”呈南北走向,贯穿城市。玛茹-阿吞建筑群位于阿玛尔纳城中央城区以南3.3千米处,可能在王家大道的南延长线上,位于大道的西侧,入口面向王家大道,是王家建筑体系的一部分。[10]建筑群整体由南北两座毗邻的长方形院落组成:南园较小,东西长约150米,南北宽约75米;北园较大,东西长约210米,南北宽约110米。整座建筑的入口位于南园的西墙,面对着王家大道与尼罗河。南园和北园中各有一座长方形人工湖,沿着湖岸还有各类建筑和庭院。园子的围墙由泥砖建造而成,损毁严重(图1)。

图 1 ˉ 玛茹 - 阿吞遗址平面图(图片来源:T.Eric Peet et al., The City of Akhenaten Part I.Excavations of 1921 and 1922 at El' Amarneh,Plate XXIX)

南园的入口是一座用石头建造的大厅(Building Ⅷ),即入口大厅,大厅内有四排柱子,每排九根,柱头采用棕榈树叶式样。穿过入口大厅进入园中,就可以看到一座小型池塘,在池塘的另一边是广阔的花园区域,种植着树木。北园的入口位于南墙的最西侧,正对着南园的入口大厅。北园的绝大部分面积都被一座长方形人工湖占据。人工湖呈东西走向,长约120米,宽约60米,深约1米。湖岸由碎石和尼罗河淤泥铺成。在人工湖西岸正中央的位置有一条石质甬道,从岸边的花园一直延伸到湖中。在湖的东南方向有一座方形建筑(Building Ⅲ)。在湖的北岸是一座长方形、带有多个房间的建筑(Building Ⅳ),入口朝向西边,可能是一座仪式用宫殿。环绕人工湖的是花田和菜园,土地划分成田垄,各类植物分区域种植,方便引水灌溉。同时,考古学家还发现了树木的遗迹。树种植在深坑中,用来自尼罗河泛滥平原的土壤进行填埋,并堆成小土丘的形状,周围还围着涂有石灰的围墙。

在人工湖的东岸有一座神庙形式的建筑(Building II)。建筑分为两个部分,南边是一座前庙,北边是一座四面环水的正方形人工岛。前庙呈东西走向,大门朝西,正对着人工湖。前庙的外庭有四根柱子,柱子的下半部分是由埃及雪花石膏制成的,上面镶嵌着莲花图案。前庙的深处有一座神龛和一座祭坛,前庭有桥连接着北边的正方形人工岛。在人工岛中央有一座柱厅,柱厅的两侧靠前的位置左右各有一座小型侧厅,三座柱厅呈“品”字形排布。在中央柱厅里还有一座祭坛。柱厅的柱子都是绿色的,柱头是舒展开来的棕榈叶形状。柱子之间有屏帷墙(screen wall),外侧绘有精美的壁画,以自然主义的绘画手法装饰着各种动植物,包括棕榈树、阿拉伯金合欢(acacia nilotica)、莲花,还有在树丛中跳跃的牛犊、狮子和鸭子。屏帷墙的内侧装饰着国王供奉太阳神阿吞的浮雕。在人工岛的北侧还有另外一座桥。这座桥连接着一片花圃,其间有一条小路通向一座形态奇特的建筑,即“水之庭院”(water court,Building I)。

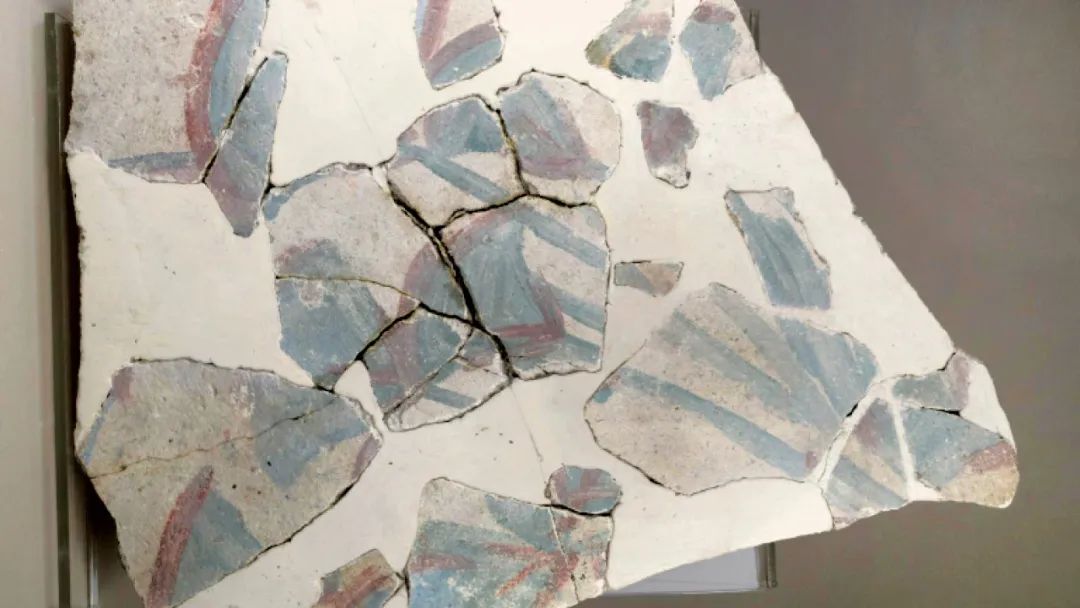

水之庭院呈长方形,南北短,东西长,与人工湖的走向相一致。庭院入口在南墙上,但不在中间,而是偏西的位置。进门可见一条小径把11座池塘分成东西两个部分,西边4座,东边7座。池塘都呈T字形,首尾相接,交错排布。在相邻的水池中间有立柱,从东到西共13根立柱(图2)。池塘周围有小路环绕,小路上铺设着石膏镶板,每一块石膏镶板大约一米见方,上面绘有水生动植物彩绘,如小鸟在芦苇丛中盘旋,牛犊在草丛中跳跃的画面等。根据发掘时绘制的摹本,[11]水生植物一丛挨着一丛,好像是种植在水池边一样。镶板的底色是白色,水生植物和动物因颜色而栩栩如生。植物的茎叶多涂成绿色或蓝色,纸莎草茎干的底部涂成红棕色,以模拟茎干底部干燥的外层表皮(图3)。

图 2 ˉ 水之庭院平面图(图片来源:T.Eric Peet et al., The City of Akhenaten Part I.Excavations of 1921 and 1922 at El' Amarneh,pl.XV)

图 3 ˉ 水之庭院水池中的装饰图案

美国宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆藏有其中六块相对比较完整的镶板(图4)。[12]这些镶板的碎片在20世纪20年代经过发掘之后,被送往伦敦。伍利小姐(Miss Woolley)[13]在那里将碎片拼接起来,但复原的准确性尚值得商榷。维泽赫德(Weatherhead)认为,目前复原的一些镶板中水生植物的花朵过多,而花朵之下缺少足够的茎干,因此,复原所使用的碎片可能本来是来自不同的镶板的残片。另外,在考虑了T形池塘的尺寸后发现,这些复原的镶板相对于池塘周围的小径而言尺寸过大。[14]这可能是复原时将原来属于不同镶板的碎片拼合在一起造成的结果。

图 4 ˉ 水之庭院中的地砖装饰图案,现藏美国宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆

水之庭院的建筑模式在古埃及建筑史上是绝无仅有的,不仅其中的装饰壁画十分独特,T形池塘及其排布模式也史无前例。该如何解释水之庭院的作用及其含义?考古学家莫衷一是。目前,水之庭院建筑遗迹已经遭到毁坏,只能凭借考古报告中的描绘和画稿来复原其真实面貌。皮特(T.E.Peet)和伍利(C.L.Woolley)在发掘报告中对水之庭院有如下描述:

在房间的中央,甬道之内的部分由一系列的T形水池占据,T字形南北交替,交叉排布,因此,每一对T字的长臂中间,就留下了一个小的正方形空间,这里正好是柱基。T字水池由底部向周边升起成斜坡,边缘距离地面50厘米高,这样,在通道两侧,水池边缘形成了外侧垂直于地面的矮墙;内侧的斜坡涂有泥膏,在地面之下的部分涂成白色,墙角涂上黄色的细线条,水池中的水平面就到这个高度;之后是一条窄黑线,在黑线之上是由鲜艳颜色绘画的低矮水生植物——睡莲和莲花,在这些植物之上,接近水池边沿的地方,是涂成红色、蓝色、白色的格子,底色是灰色泥浆,还有画在黄色背景上的长满紫色葡萄簇的葡萄藤蔓和红色石榴。相同的植物图案重复出现在通道两边矮墙的垂直面上,通道本身的泥灰地面装饰着一系列带有图案的镶板,上面绘有色彩鲜艳的莲花、灌木丛、纸莎草,以及所有开花的植物,鸭子在其中起飞,小母牛在其中跳跃。[15]

总体而言,水之庭院的装饰以“河水主题”为主,即水鸟与芦苇荡装饰。在阿玛尔纳城市的其他建筑中,也发现了具有类似主题的地砖装饰,特别是在大王宫。[16]水之庭院内的地砖纹样可能采用了相似的设计。[17]水之庭院的围墙只有部分保存了下来。西墙与南墙损毁严重,已经几乎全部消失。[18]

水之庭院的建筑格局具有重要的宗教象征意义,是理解玛茹-阿吞建筑群的关键。古埃及的神庙与宫殿建筑不仅具有实用性功能,还以建筑模式来重现宇宙规律,这是古埃及建筑设计最为核心的理念。水之庭院的建筑模式,很可能是埃赫纳吞推行的新太阳神信仰的体现。

二、玛茹-阿吞的象征意义

一座古埃及花园通常具有三个要素:含义、功能、形式。[19]在古埃及文化的背景之下,这三个要素是相互关联的,在讨论其中一个要素时,也必须对其他两个加以考虑。例如,古埃及神庙中的圣湖为宗教仪式提供水源,其本身也象征宇宙诞生时的初始之水。玛茹-阿吞为特定的宗教仪式提供了场所和所需的物质资源,其本身也是新的太阳神信仰系统中宇宙秩序的隐喻。

基于现代人对花园的理解,早期发掘者简单地将玛茹-阿吞视为王室成员的休闲居所。[20]然而,考虑古埃及建筑的象征意义与埃赫纳吞推崇新宗教的时代背景,玛茹-阿吞其实是将新的太阳神信仰与花园式建筑相融合的产物。玛茹-阿吞这一名字来源于其古代名p3 m3rw n p3 jtn,字面的意思是“阿吞的观察地”。冈恩(B.Gunn)认为,m3rw这个词与国王的“显现之窗”有关。显现之窗位于宫殿建筑物高处,国王从窗口可以俯瞰城市中的人群。阿吞是太阳神,他一直俯瞰世界,因此,玛茹-阿吞中水之庭院以南的人工岛可能是观察日出的地方。[21]然而,这一观点难以令人信服。首先,如果在人工岛上观看日出,远处的围墙会遮住视线。其次,阿玛尔纳市中心的大阿吞神庙正对着东方的山谷,那里才是观看日出的理想地点。

文献中关于m3rw一词的最早记录出现在阿蒙荷太普三世统治期间,在一块石碑上有这样的铭文:

为他建造一座m3rw,作为神圣的贡品,在南伊佩特(Ipet)的正对面;是一处丰饶之地,为了我父亲的美丽节日。我在它的中心建起一座大神庙,就像拉从地平线升起。在它之中种满花朵,每个季节中,努恩(Nun)在他的池塘中时是多么美丽,它的酒比水多,就像充满水的尼罗河,它由永恒之主而生。那里的神数量众多,所有国家来的都被接纳。大量贡品被带到此地,到我父亲面前,那是来自所有国度的贡品。[22]

这段铭文为理解m3rw一词提供了线索。在铭文中,m3rw明显指为神建造的具有宗教功能的建筑,而不是具有实用功能的行宫。[23]在铭文的描述中,阿蒙荷太普三世的m3rw是为阿蒙神而修建的,而且其中还有神庙、花园和池塘。因此,玛茹-阿吞更可能是为太阳神阿吞建造的花园形态的宗教建筑。

玛茹-阿吞建筑群是新太阳神信仰的视觉表达,其形式和装饰图案与太阳神作为创世之神的作用关系密切。古埃及人认为神庙代表神的居所,同时也是宇宙的微缩模型。神庙将人们的精神世界、宗教思想、哲学观念和对世界的认识整合到建筑实体中。玛茹-阿吞中的所有建筑物及其装饰都具有象征意义,代表宇宙中相应的元素。巨大的人工湖是原初之水的象征[24],是太阳神的诞生之地。人工岛上的柱子有棕榈树叶的柱头,墙上装饰着长茎莲花,而棕榈和莲花都是太阳神的象征。[25]在水之庭院的石膏镶板上有莴苣的图案[26],莴苣是敏神的象征,代表强大的生育力。[27]一些镶板上还有牛犊的形象,而牛犊则代表新生的太阳神(图5、图6)。[28]通过这样的方式,古埃及人用构建花园的建筑和装饰要素来表达宗教思想,形成特殊的建筑语言。理解了这样的象征主义手法,就可以进一步解读玛茹-阿吞所代表的阿吞信仰的宗教内涵。

图 5 ˉ 在阿玛尔纳发现的装饰图案 [ 图片来源:W.M.Flinders Petrie, Tell el Amarna(London:Methuen & Co,1894),pl.III ]

图 6 ˉ 在阿玛尔纳发现的牛犊在花丛中的装饰图案(图片来源:W.M.Flinders Petrie, Tell el Amarna,pl.IV)

修建大型建筑来体现宗教价值观念的做法并非埃赫纳吞首创,而是古埃及国家形成后发展出的对国家观念的特殊表达方式。古埃及王权与宗教是联系在一起的,国王作为太阳神之子统治世间,作为神的代言人维持宇宙的秩序,即玛阿特。大型建筑是宇宙秩序的反映,是宗教思想的具象化表达,也是玛阿特的表现形式。这一传统可以追溯到古王国时期。在第五王朝出现的太阳神庙可能是玛茹-阿吞建筑形式与装饰在思想层面的来源。尼乌瑟尔拉(Neuserra)的太阳神庙建筑位于阿布-格拉博(Abu Ghurob),神庙中有一座“季节堂”。季节堂临近太阳神庙的主祭坛,内墙上装饰着与季节相关的浮雕。这些装饰浮雕以人们在不同季节的生产和生活场景为主题,包括用渔网捕鱼、捕捉水鸟和制作纸莎草船等。这些活动只在特定时节进行,因此代表一年中的不同时间。将这些画面连在一起,就直接地刻画出太阳在一年中的周期运动,进而隐喻了时间在宇宙尺度上的永恒循环。不仅如此,这些画面还表现出人们的日常生产和生活都得益于太阳神的馈赠——太阳神作为创世之神维护着宇宙的秩序,是世间一切活动的保障。[29]尼乌瑟尔拉太阳神庙现存的浮雕中可以明显看出两个季节:[30]制作船只、捕鱼、捕鸟以及鸟在沼泽地上盘旋的场景代表着收获季节(Shemu);与水有关的场景通常代表泛滥季节(Akhet)。[31]这些场景可能来源于赫利奥波利斯的太阳神庙[32],并逐渐为后来的墓葬装饰所吸纳。

沼泽与鸟的场景在第五王朝的官员陵墓祭堂中开始普及。在第六王朝官员提(Ti)位于萨卡拉的墓中,浮雕描绘了船只在沼泽中航行的场景,在沼泽中还有鸟类盘旋。[33]相似的主题也出现在了位于本尼-哈桑(Beni Hassan)的中王国贵族墓中。在赫努姆荷太普二世(Khnumhotep II)的陵墓祭堂中,墙壁上装饰着在沼泽中捕鱼和捕鸟的壁画,不同种类的水鸟和蝴蝶或落在纸莎草植物的顶端,或在水面盘旋。[34]到了新王国,仍然能够在官员墓葬中发现这类主题。在底比斯的乌瑟尔哈特墓(Userhat,TT 56)中,墓室壁画中出现了野鸭落在纸莎草植物的顶端的画面。[35]与古王国时期的太阳神庙装饰一样,这些官员陵墓中水鸟在沼泽植物上停留或盘旋的场景同样代表着收获季节。[36]玛茹-阿吞乃至整个阿玛尔纳王宫建筑的装饰都受到第五王朝太阳神庙和墓葬装饰中季节主题的启发。在大王宫中发现了人乘船进行水上活动的壁画,还有尼罗河岸动植物主题出现在北宫。[37]水之庭院中T形水池内壁的装饰图案是以开花植物和鸟类为主题的,它们的分布并不是随机的,而是按照季节排布的。例如,纸莎草植物通常在夏末开花,因此可能装饰在代表夏末月份的水池中(图7)。遗憾的是,由于水池内壁的装饰图案过于残破,已经无法全部复原,更无从知道每一个残片原本的位置。

图 7 ˉ 水之庭院中发现的纸莎草花朵残片,现藏于利物浦国家博物馆(Nat i o nal Museums of Liverpool,1973.1.50a)

在古埃及的神学体系中,世界的创造蕴含在太阳神的周期变化中。水之庭院和邻近的人工岛建筑可以看作是一个整体。这组建筑是从天文的意义上以建筑形式来体现太阳的周期运动。十一座T字形水池的分布是不对称的,以中间通往人工岛的小径为界,西边四座,东边七座。巴达维认为,人工岛上的祭坛与十一座T形水池代表一年的十二个月,整座庭院用于庆祝每月一次的“阿吞的诞生节”(mswt-jtn)。其中人工岛代表着从努水(Nu)[38]中升起的原初土丘,代表着生长季节(Peret)的第一个月;在托勒密时代,在每年第五个月的第一天,在位于埃德弗(Edfu)的玛茹会举行荷鲁斯-拉之鹰的“起始之节”(Initial Festival)。[39]这样的话,人工岛与水之庭院的T形水池就代表一年中的季节变化与太阳的周期:西侧的四座水池代表泛滥季节,东侧的七座水池代表生长季节的后三个月和收获季节。将每一座水池与月份相联系是富有启发性的,因为埃赫纳吞的新宗教信仰体系更加强调对宇宙现象的描绘,特别是太阳的运动轨迹。[40]然而,这一解释有其缺陷。从第十八王朝到托勒密时代已经历经千余年,古埃及的历法也发生了改变,我们并不能肯定在托勒密时期庆祝的宗教节日是否起源于第十八王朝或更早时期。

诺布尔科特也将T形水池与月份相联系,但她认为,古埃及人在设定季节时,着重强调的是泛滥季节,在解释水之庭院的小水池时,应当将日出方向的东方作为起点,水池由东向西依次代表生长季、收获季、泛滥季。人工岛代表收获季节的最后一个月,此时的埃及即将度过丰收季节,人们正在等待洪水的到来,等待土地的更新,新年的庆祝活动可能也在人工岛中举行。诺布尔科特的解释强调泛滥季节和洪水在一年的太阳周期中的作用,因为洪水是重生的源泉。[41]

正因为尼罗河洪水与太阳神的运动周期是互为表里的关系,玛茹-阿吞也将代表洪水的南北轴线与代表太阳的东西轴线整合在一起。水之庭院中水池和人工岛上的柱厅都具有南北中轴线。[42]柱厅面向南方,这正是每年尼罗河洪水源头的方向。玛茹-阿吞也在阿玛尔纳城的最南端。东西走向的大人工湖和水之庭院东西排布的水池与太阳神每天的东升西落相一致。从玛茹-阿吞整体来看,人工湖的东西走向与人工岛的南北走向相交会,象征从每天到每年的时节变迁,而太阳神正存在于这样的永恒时间之中。

T形水池与尼罗河洪水有关,象征重生与更新。这一形象在阿玛尔纳时代之前就已经出现。T字形的设计源于一种特殊的水池,水池有一条水道与尼罗河相连,可以获得新鲜的水源。这种水池通常建在神庙之前,连接尼罗河的水道可以通航,使船只能一直航行到神庙门前。卡尔纳克神庙的一幅浮雕中,有一座水池通过水渠与尼罗河相连。[43]尼罗河洪水能够被导入水池,水池中的水能得到更新。因此,T字形水池逐渐演变成为重生的象征,出现在与墓葬有关的场景之中。[44]在位于代尔·艾尔-巴哈里(Deir el-Bahari)的哈特谢普苏特祭庙的甬道两旁,有一组T字形的建筑痕迹,很可能是水池的遗迹。[45]T字形状的水池也经常出现在官员的墓葬中,如底比斯墓区的奈布阿蒙(Nebamen,TT 90)和察奈弗尔(Tjanefer,TT 158),以及阿玛尔纳墓区的美利拉一世(Merrira I)。[46]

T字形水池与饮用水的关系也是显而易见的。在墓室壁画中,方形的水池中通常种植水生植物,其中还有鱼类和水鸟,但T字形水池之中在大多数情况下都被涂成淡蓝色,表示清水,其中没有水生动植物。在一些例子中,死者被描绘成在T字形水池旁喝水的样子。例如,在察奈弗尔的墓中,死者以代表灵魂的人头鸟身的巴之鸟的形象出现,在T形的池塘里喝水。[47]与清水的联系使T字形水盆成为祭洒仪式(libation)的容器,其形状与水之庭院的水池形状一致,水盆内壁还有莲花装饰。[48]因此,T字形容器成为供奉给死者和奥赛里斯的重要供品,象征每年尼罗河带来的新鲜的洪水。在阿皮(Apy)的墓中,壁画描绘了死者向奥赛里斯进献供品的画面,其中T字形的水池就是死者献上的供品之一,在T形水池内还装饰有水波纹,有向死者供奉清水或复活之水之意。[49]有趣的是,阿皮墓中作为供品的水池被涂成了红色,而不是蓝色。红色代表葡萄酒,同时也象征富含有机植物的尼罗河洪水(图8)。[50]在水之庭院中举行宗教仪式的时候,人们也可能将葡萄酒倒入小水池中。在水之庭院的最西端,在水池的底部发现了大量破碎的葡萄酒罐,以及泥土封印和潦草的刻文。[51]维尔克森(Wilkinson)认为,这些水池用于每月举行阿吞诞生的仪式,整罐葡萄酒被扔到代表特定月份的水池中。[52]但是,这种说法无法解释为何只有最西端的水池底部有陶罐的碎片。此外,水池大约有100厘米深,边缘陡峭,体积庞大[53],将仪式中扔下的陶罐碎片清理干净非常费力;而且,水池内壁装饰着非常精美的图案,破碎的陶罐可能会破坏这些装饰图案。因此,更为合理的假设是将酒倒入水池,而非直接把酒罐扔进去。由T形水池的象征意义和用途可以看出,水之庭院象征太阳的重生。水池与尼罗河水的关联意味水之庭院代表由尼罗河水带来的季节转变,同时象征与此相一致的太阳周期,以及由太阳周期带来的重生与更新,代表太阳神带来生命的重生力量。在这个意义上,水之庭院内举行的宗教仪式固然意义重大,水之庭院建筑本身就是仪式的一部分,是以建筑来模拟天体运行的规律表达宇宙秩序的永恒性。

图 8 ˉ 阿皮和他的妻子供奉奥赛里斯和哈托尔,T 形水池也是供品之一(图片来源:N.

Davies, Two Ramesside Tombs at Thebes,Plate XXIV)

三、玛茹-阿吞与宗教文献的关系

《阿吞的大赞美诗》体现出埃赫纳吞所推崇的阿吞信仰的基本教义,同时也是玛茹-阿吞的设计蓝本。玛茹-阿吞首先是埃赫纳吞阿吞信仰的宇宙观的微缩模型。巴达维提出,玛茹-阿吞可能是观测每日太阳运行轨迹的地方,特别可以用来观赏日落。[54]这一假说有其合理之处。从地理位置看,傍晚时分,落日会反射在湖水中,同时湖水因为阳光的缘故会变成金色。从人工岛的柱厅观看,就可以欣赏到日落的美景。巴达维认为,如果将玛茹-阿吞与《阿吞的大赞美诗》中的地理位置相联系的话,其中的人工湖象征尼罗河,也是神话中“大碧海”在尘世中的代表,正如赞美诗所描述的“尼罗河,从笃阿特流淌到埃及”“你的光芒在大碧海之中”。[55]人工湖中的水是由尼罗河水引入的,可以代表尼罗河,而尼罗河本身距离玛茹-阿吞并不远。整个建筑群也并非孤立于周围的环境,尼罗河在其西边,东边还有群山。如果说玛茹-阿吞的建筑代表了微缩宇宙的话,尼罗河与东部的山脉都可以算是整个微缩宇宙环境的一部分。目前还没有发现有关阿吞创世的神话文本,但玛茹-阿吞可能是阿吞作为太阳神进行创世的象征:巨大的人工湖代表创世之初的原始努水,人工岛代表从水中诞生的原始土丘;人工岛的柱厅中有莲花图案,而太阳正是从土丘的莲花中升起的。阿吞的创世也与太阳每年和每天的周期性活动相关。当太阳第一次升起之时,世界开始形成,宇宙按照规律演进。水之庭院中的T形水池和人工岛代表太阳以年为周期的运动,每个水池代表相应的月份,人工岛代表新年。水池从东向西排布,代表不同的季节,在天文上象征太阳运动的轨迹。同时,水池中的水生动植物装饰图案和水之庭院的南北轴代表尼罗河洪水,而将尼罗河洪水带到埃及的正是阿吞。在《阿吞的大赞美诗》中明确写道:

你在笃阿特(Duat)中创造了洪水,

当你愿意之时,你带它而来,

为了滋养人们,

因为你为自己创造了他们。

……

洪水也为了外国人自天空而来,

为了所有土地上靠腿行走的生物,

洪水为了埃及从笃阿特而来。

……

你为了你所创造的(万物)创造了季节,

冬季让他们凉爽,热度让他们感知你。[56]

根据《阿吞的大赞美诗》,太阳神是整片土地上生命力的源泉。这是太阳神作为宇宙创造者或创世之神的另外一种表现形式,即他不仅创造了世界,自身也是维持世界运行的动力之源。王家花园里茂盛的植物也象征阿吞的馈赠。天空中的日轮是人人可见的,但是,在《阿吞的大赞美诗》中,太阳神被描述为远离人群的天体,太阳的踪迹不为人所见,事迹也是隐藏的。[57]因此,玛茹-阿吞可能是太阳神阿吞显示其隐藏性质的场所,即阿吞如何为土地带来丰收和繁荣的景象。玛茹-阿吞同时象征太阳神的慷慨赠予,《阿吞的大赞美诗》中也提及阿吞作为创世之神造福生命,为土地注入生命力:

当你为它们降下黎明时,它们活了。[58]

玛茹-阿吞距离中心城区较远,可能是少数人才能到达的更为神圣的宗教场所,[59]其建筑模式和外观可能与古埃及神话体系中的“芦苇沼泽”有所关联。古王国时期的《金字塔文》中就已经出现关于“芦苇沼泽”和“供品沼泽”的描述。[60]在《亡灵书》中,死者将去往“芦苇沼泽”,一个属于太阳神的神圣之地:“我知晓天空的北大门,其南在水禽之湖,其北在鹅之湖,拉乘风或划桨航行之处……我知晓绿松石的双树,拉从其间穿行向前……我知晓那属于拉的铁墙壁的芦苇沼泽,大麦的高度是五腕尺,它的麦穗两腕尺,茎秆四腕尺。”[61]

玛茹-阿吞的地理特征与《亡灵书》中描述的芦苇沼泽非常相似:带有围墙,种植多种植物,带有池塘、湖泊和水路。因此,有可能玛茹-阿吞的原型就是芦苇沼泽。虽然在阿玛尔纳时代,人们可能停止使用阿蒙神信仰体系之下的宗教经文《亡灵书》,但关于芦苇沼泽的观念却为埃赫纳吞的新宗教所吸纳。如果说芦苇沼泽是古埃及人在想象中为太阳神建筑的休憩之所,那么埃赫纳吞就是将想象中的阿吞花园具象化,成为玛茹-阿吞,将旧有的宗教观念移植到新的阿吞信仰之中,再由建筑物加以表达,成为阿玛尔纳时期国家新宗教信仰的具象化体现。[62]

然而,在赞美诗中,并没有提及日落之后太阳的去处,而仅仅是把日落与死亡联系在一起:

眼睛看不见彼此。[63]

在古埃及的太阳神信仰体系中,太阳神在夜间会进入冥界,进入芦苇沼泽,《金字塔文》描述死去的君主前往芦苇沼泽与太阳神聚合的过程。芦苇沼泽也是早晨太阳从东方升起的地方。因此,玛茹-阿吞象征性地成为太阳神克服死亡的地方。虽然赞美诗中没有明确写出,但玛茹-阿吞提供了芦苇沼泽的模型,是神话中太阳神休息场所在地上的投射。这说明埃赫纳吞所提出的阿吞信仰可以在古埃及的宗教传统中找到踪迹,并非无本之木。

出现在第十八王朝君主墓中的丧葬文献《冥界之书》(Amduat)是关于太阳在夜晚的十二个小时进入冥界旅行的历程。在第五个小时,太阳神进入原始的土丘,也就是奥赛里斯之墓的所在地,在此获得重生。经文写道:“拉平安来到了冥界,道路已经为在船上的拉备好,他在大地之中,在永恒的时间中,他的敌人都已经消灭,为了你,在西方的那个人。拉,愿你在其中休憩,在你升入天空之前,你将作为伟大的精神之力、地平线上强大之人的统领者。”[64]在阿玛尔纳时代,虽然王室已经不再使用《冥界之书》,但关于太阳神夜间旅行的知识并未消失。阿玛尔纳时代的祭司很可能使用了旧有的知识来构建阿吞信仰体系,用水之庭院的T形水池和人工岛来代表太阳神在夜间所经历的十二个小时。其中,人工岛位列第五,而太阳神在第五个小时所到之处正是原始土丘,也是太阳的休息之处。同时,太阳还会在此处接受供品。玛茹-阿吞本身也是当时的君主接受外国使臣进贡的地方——在园中的一座建筑内发现了数量众多的物品登记簿。[65]园中出土的大量葡萄酒罐也证实这里经常举行宴会或祭祀活动。[66]这样的发现曾让考古学家认为玛茹-阿吞是王家的度假宫殿,供王室成员休闲娱乐之用。[67]但玛茹-阿吞成为外国贡品的聚集地是因为这座花园本身是供品沼泽的具象化体现。供品沼泽与芦苇沼泽一样,也是笃阿特的一部分。《亡灵书》提及供品沼泽坐落于芦苇沼泽之中:“我在供品之湖中划桨……我划到它的水路上,到达城镇,我向南旅行,朝着其中的神而去……在那里我吃饭、狂欢,在那里我饮酒、耕田,在那里我收获,在那里我交媾,在那里我寻欢,在那里我不死……在那里我将不会被吵醒,在那里我欢乐的心将不会忧虑……我穿越供品沼泽,正如天空中的拉……”[68]

供品沼泽是太阳神在夜间穿行的地方,也是死者到达冥界后进入的一处充满欢乐的所在。在玛茹-阿吞的富饶花园中,王室家庭能够享受太阳神所赐予的欢乐。《亡灵书》咒语第110条强调了向神奉献供品,而死者通过追随“伟大的神”而分配到神的供品,从而“在神之城中得到满足”。[69]在这个意义上,玛茹-阿吞是以建筑形式实现的供品沼泽,其中所种植的蔬菜和果树可以为太阳神提供充足的供品。通过为太阳神提供供品,君主作为其最紧密的追随者也从中得到自己的份额。

玛茹-阿吞中有大量动物和植物装饰,实际上也种植大量植物,可能还饲养动物,这些都是太阳神所带来的丰饶的象征。中王国时期的文学作品《沉船水手的故事》通过水手的遭遇表现了太阳神的慷慨和仁慈。在故事中,水手所乘坐的船只遭遇海难,作为唯一的幸存者,他被海浪带到了卡(ka)之岛。[70]在岛上,他遇到了一位以巨蛇形象出现的神。巨蛇自称彭特之主,为水手提供了没药、香油和许多其他奢侈品。故事中的卡之岛非常富饶:土地上生长着无花果、葡萄和各种精致的蔬菜,包括生长良好、仿佛有人照管的黄瓜,还有鱼类和水鸟。[71]关于卡之岛的描述与玛茹-阿吞十分类似:它们都是巨大的花园,其中有树木、蔬菜、花朵,都有人精心照管,还有丰富的鱼和水鸟。巨蛇是太阳神的隐喻,也就是创世之神。[72]玛茹-阿吞可能是一处圣所,阿吞神在这里自我显现,正如在卡之岛上,太阳神以巨蛇的形象显现。从目前掌握的史料来看,这则故事在新王国时期可能仍然为人所知,在拉美西斯时代的陶片上可能存留指代这则故事的语句。[73]埃赫纳吞也有可能是知道这则故事的。因此,阿吞信仰中虽然出现了很多新的要素,但其基本观念仍然根植于古埃及的传统宗教文化。玛茹-阿吞的建筑方式和以建筑来表达宗教思想的观念并不是全新的,古埃及花园的意义和象征性作用也并没有改变。对于当时的古埃及人而言,玛茹-阿吞的建造及其作用是显而易见的,甚至于在宗教文本中无法表达的理念也可以通过建筑模式来传达。

四、在玛茹-阿吞中举行的仪式

《亡灵书》中虽然没有明确提及芦苇沼泽的位置,但咒语第149条在描述芦苇沼泽的第二座山丘时提及:“我知晓芦苇沼泽正中的大门,拉从那里出来到天空正中。”[74]这或许说明在人们的观念中,太阳从芦苇沼泽中升起;或者说,芦苇沼泽位于东方。此外,芦苇沼泽布满绿色的植物,水源充沛,这正好符合处于收获季节的尼罗河谷或三角洲地带。死者在芦苇沼泽的旅行似乎是循环的,死者在开始时会遇到九神,但在旅行结束时仍然会遇到九神。[75]玛茹-阿吞中的水之庭院以及附属的花坛可能是芦苇沼泽的象征,是以花园式的建筑来模拟神话中芦苇沼泽的地貌特征。水之庭院中的水池代表着芦苇沼泽中的水路,而立柱则代表山丘。[76]在《亡灵书》中所描述的死者进入冥界在芦苇沼泽旅行的场景可能影响了阿玛尔纳时代对太阳神夜间旅行的想象。在《阿吞的大赞美诗》中,太阳神在夜间的去处是十分模糊的,但通过水之庭院或可以知道,在当时的阿吞信仰中,太阳可能在夜间的时候回到芦苇沼泽,并在其中巡行,直到黎明时重新升起,出现在东边的天空。因此,水之庭院中的水池代表夜间太阳在芦苇沼泽中运行的道路,而人工岛上的绿色柱子代表“拉从中通过的绿松石的双树,生长在舒的支柱上,在拉穿行而过的东方之主的大门旁”。[77]

考虑水之庭院及其相关建筑的布局,笔者认为,在玛茹-阿吞中可能存在阿吞的巡游仪式。作为阿吞代言人的埃赫纳吞可能从南边院落的“入口大厅”开始向北行进,进入北边的院落后来到人工湖的西岸,西岸正中有通向码头的牌坊,穿过牌坊可走上延伸到水面的台阶,由此可以登船向东航行,直到人工岛的前殿,此处是庆祝太阳诞生仪式举行的地方。之后,巡行至水之庭院,在此为阿吞举行祭洒仪式,并围绕水池行进,由此象征太阳每年和每天的运动轨迹。而王室成员很可能也在相关的仪式活动中拥有自己的位置,作为太阳神的随从参与其中。

玛茹-阿吞的修建和使用在很大程度上代表了埃赫纳吞宗教构想的实现方式。埃赫纳吞的新宗教信仰并没有完整的教义,但从修建新都阿玛尔纳开始,埃赫纳吞就将其宗教理念融入建筑模式中。由王室主持修建大型建筑体现了王权的实力,新都的布局和规模都与传统的埃及城市不同,特别是王宫与宗教建筑相互融合,更是将以埃赫纳吞为首的王室提高到阿吞唯一代言人的地位上。同时,埃赫纳吞并没有完全放弃传统建筑的象征意义,而是将阿吞信仰融入其中,形成新的建筑模式。通过在传统之上加以创新的方式,新的阿吞信仰更容易为人所理解和接受。

通过解读玛茹-阿吞的宗教象征意义,我们可以看出,古埃及国家将宗教与国家大型建筑的建设融合在一起,作为统治手段和政治理念宣传的有力工具,而在建造玛茹-阿吞时,也采用了传统宗教中的象征手法,并结合了新的宗教实践。以建筑作为新宗教思想的象征,用实体建筑来承载新的宗教思想,是埃赫纳吞推广阿吞信仰的手段。在阿吞信仰遭到废弃,回归传统的阿蒙信仰后,阿玛尔纳城也遭到了废弃。在古埃及的文化传统里,建筑本身就是宗教思想和国家意识形态的基础,无论是新建城市,抑或废弃城市,本质上体现了对思想的接纳或背弃,也是将无形的思想付诸实体的表达方式。

注释:

[1]目前学术界有两种观点,一种观点认为金字塔中的墓室与《金字塔文》中出现的君主死后所前往的位于冥界的处所是一一对应的,比如棺椁所在的主墓室象征笃阿特(Duat),而前厅象征地平线。见James Allen,“Reading a Pyramid,”in Hommages à Jean Ledant,eds.C.Berger,G.Clerc,and N.Grimal (Le Caire:Rijksuniversiteit Groningen,1994),pp.5-28;James Allen,“The Cosmology of the Pyramid Texts,” in Religion and Philosophy in Ancient Egypt,ed.William Kelly Simpson (New Haven,Conn.:Yale Egyptological Seminar,1989),p.25。另一种观点认为,建筑与宗教文献的对应关系并不是具体的、细节性的,因为陵墓的建造受到很多现实因素限制,也会加入实际的、操作性的考量。见Harold M.Hays,“Unreading the Pyramid,”BIFAO 109 (2009):195-220。笔者认为,建筑不是简单根据文本建造的,而是具有实际功能的思想表达形式。

[2]根据T.Eric Peet et al.,The City of Akhenaten Part I.Excavations of 1921 and 1922 at El’ Amarneh (London:Offices of the Egypt Exploration Fund,1923),pp.109-110。

[3]对阿玛尔纳的考古工作现在由剑桥大学的麦克唐纳考古研究所(the McDonald Institute of Archaeological Research of the University of Cambridge)主持,考古报告和最新进展在“阿玛尔纳项目(The Amarna Project)”网站(https://www.amarnaproject.com/index.shtml)上发布。

[4]Barry J.Kemp,“The Window of Appearance at El-Amarna,and the Basis Structure of This City,”The Journal of Egyptian Archaeology 62 (1976):81-99.

[5]Tom Hardwick,“A Painted Pavement from the Maru-Aten at Amarna,”Egyptian Archaeology 35 (2009):8-9.

[6]Fran Weatherhead,“Painted Pavements in the Great Palace at Amarna,”The Journal of Egyptian Archaeology 78 (1992):179-194.

[7]Angela Thomas,“Some Palimpsest Fragments from the Maru-Aten at Amarna,”Chronique d'Egypte 57,Issue 113 (1982):5-13; Angela Thomas,“The Other Woman at Akhetaten:Royal Wife Kiya,”Amarna Letters 3 (1994):72-81.

[8]Alexander Badawy,“Maru-Aten:Pleasure Resort or Temple?” The Journal of Egyptian Archaeology 42 (Dec.1956):58-64; Alexander Badawy,“The Symbolism of the Temples at ‘Amarna’,”Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 87 (1962):79-95.

[9]Christiane Desroches Noblecourt,“Les Trois Saisons du dieu et le débarcadère du ressuscité,”Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo 47 (1991):68-72.

[10]David Silverman,Josef W.Wegner,and Jennifer Houser Wegner,Akhenaten and Tutankhamun:Revolution and Restoration (Philadelphia:University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology,2006),p.87.

[11]Fran Weatherhead,Amarna Palace Paintings (London:The Egypt Exploration Society,2007),p.291,pls.51-53.

[12]编号为E15721-E15726。

[13]在记录中为Miss Woolley,见Weatherhead,Amarna Palace Paintings,pp.305-310。

[14]Ibid,pp.306-307。

[15]Peet et al.,The City of Akhenaten Part I.Excavations of 1921 and 1922 at El’ Amarneh,p.118.

[16]Weatherhead,Amarna Palace Paintings,pp.34-58.

[17]Peet et al.,The City of Akhenaten Part I.Excavations of 1921 and 1922 at El’ Amarneh,pp.118-119.

[18]Ibid,p.119。

[19]Alix Wilkinson,“Symbolism and Design in Ancient Egyptian Gardens,” Garden History 22,No.1 (1994):2.

[20]Peet et al.,The City of Akhenaten Part I.Excavations of 1921 and 1922 at El’ Amarneh,pp.109-111.

[21]Ibid,pp.156-158。

[22]Alexander Badawy,“Maru-Aten:Pleasure Resort or Temple?”The Journal of Egyptian Archaeology 42 (Dec.,1956):59-60。布雷斯特德将m3rw翻译为 “enclosure”,见James Henry Breasted,Ancient Records of Egypt,vol.Ⅱ(Chicago:The University of Chicago Press,1906),p.358,§887。

[23]Alexander Badawy,“Maru-Aten:Pleasure Resort or Temple?” The Journal of Egyptian Archaeology 42 (Dec.,1956):60.

[24]Alix Wilkinson,“Symbolism and Design in Ancient Egyptian Gardens,”Garden History 22,No.1 (1994):2.

[25]Ibid,pp.2-3。

[26]例如,第7号石膏镶板,见Weatherhead,Amarna Palace Paintings,pp.291-292;另见Peet et al.,The City of Akhenaten Part I.Excavations of 1921 and 1922 at El’Amarneh,Plate XXXVI。

[27]Renate Germer,“Die Bedeutung des Lattichs als Pflanze des Min,”Studien zur Altägyptischen Kultur 8(1980):86.

[28]《亡灵书》咒语109号,荷尔阿赫提(Horakhty)被称为太阳牛犊,见Raymond O.Faulkner and Carol Andrews,The Ancient Egyptian Book of the Dead (London:British Museum Publications,1985),p.102。身上带花点的太阳牛犊也是新王国时期官员墓葬壁画的装饰主题,见Falck and Waitkus,“Heilige Bäume,”in Christian Tietze ed.,Ägyptische Gärten (Weimar:Arcus-Verlag,2011),p.68,Abb.76。

[29]Gay Robins,The Art of Ancient Egypt (Cambridge,Mass.:Harvard University Press,1997),p.62.

[30]古埃及人将一年划分为三个季节,分别为泛滥季节、生长季节和收获季节,每个季节有四个月。

[31]Elmar Edel and Steffen Wenig,Die Jahreszeitenreliefs aus dem Sonnenheiligtum des Königs Ne-User-Re (Berlin:Akademie Verlag,1974),Tafel 11,13,15.

[32]Robins,The Art of Ancient Egypt,62.

[33]Christian Tietze,“Das Geschenk des Nils,”in Christian Tietze ed.,Ägyptische Gärten,p.45,Abb.49.

[34]Percy E.Newberry,Beni Hasan,vol.1 (London:Published under the Auspices of the Egypt Exploration Fund,1893),Pl.XXXII,XXXIII,XXXIV.

[35]Renate Germer,“Die Pflanzen und Ihre Nutzung,”in Christian Tietze ed.,Ägyptische Gärten,p.125,Abb.50.

[36]Steffen Wenig,Die Jahreszeitenreliefs aus dem Sonnenheiligtum des Königs Ne-User-Re(Berlin:Ägyptisches Museum,1966),p.17.

[37]Weatherhead,Amarna Palace Paintings,p.275.

[38]古埃及人将存在于世界诞生之前的原初之水称为“努”。

[39]Alexander Badawy,“Maru-Aten:Pleasure Resort or Temple?”The Journal of Egyptian Archaeology 42 (Dec.1956):26.

[40]Jan Assmann,The Search for God in Ancient Egypt (Ithaca:Cornell University Press,2001),pp.201-202.

[41]Christiane Desroches Noblecourt,“Les trois saisons du dieu et le débarcadère du ressuscité,”Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo 47(1991):68-72.

[42]Ibid,p.75。

[43]Ibid,p.79,Fig.8;Alix Wilkinson,“Symbolism and Design in Ancient Egyptian Gardens,”Garden History 22,No.1 (1994):8。

[44]Christiane Desroches Noblecourt,“Les trois saisons du dieu et le débarcadère du ressuscité,”Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo 47(1991):78-80.

[45]Michael Haase,“Temple und Gärten,”in Christian Tietze ed.,Ägyptische Gärten,Abb.250.

[46]Ibid,Abb.278,281;Wafaa el-Saddik,“Gartendarstellungen in Gräbern,”in Christian Tietze ed.,Ägyptische Gärten,Abb.113,114。

[47]Wafaa el-Saddik,“Gartendarstellungen in Gräbern,”in Christian Tietze ed., Ägyptische Gärten,Abb.113.

[48]Christiane Desroches Noblecourt,“Les Trois Saisons du dieu et le débarcadère du ressuscité,”Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo 47 (1991):Tafel 3.

[49]Norman de Garis Davies,Two Ramesside Tombs at Thebes:With Plates in Color by N.De Garis Davies (Og 4 Andre),Publications of the Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition,Robb De Peyster Tytus Memorial Series (New York,1927),p.41,Pl.XXIV.

[50]Christiane Desroches Noblecourt,“Les Trois Saisons du dieu et le débarcadère du ressuscité,”Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo 47 (1991):79.

[51]Peet et al.,The City of Akhenaten Part I.Excavations of 1921 and 1922 at El’Amarneh,p.116,p.119.

[52]Alix Wilkinson,The Garden in Ancient Egypt (London:Rubicon Press,1998),p.152.

[53]Barry J.Kemp,The City of Akhenaten and Nefertiti:Amarna and Its People (London:Thames & Hudson,2012),p.169.

[54]Alexander Badawy,“Maru-Aten:Pleasure Resort or Temple?” The Journal of Egyptian Archaeology 42 (Dec.1956):61.

[55]Ibid,p.62。

[56]Miriam Lichtheim,Ancient Egyptian Literature:A Book of Readings Ⅱ(Berkeley,Los Angeles,London:University of California Press,1973),pp.98-99.

[57]Ibid,pp.95-96。

[58]Ibid,p.97。

[59]关于神庙供奉的隐秘性,见John Baines,“The Dawn of the Amarna Age,”in Amenhotep Ⅲ:Perspectives on His Reign,eds.David B.O’Connor and Eric H.Cline (Ann Arbor:University of Michigan Press,1998),pp.286-287。

[60]Wilkinson,The Garden in Ancient Egypt,p.155.

[61]《亡灵书》咒语109号,见Faulkner and Andrews,The Ancient Egyptian Book of the Dead,p.102。

[62]可能在当时有王家建筑师团队和王家智囊团为埃赫纳吞服务。

[63]Lichtheim,Ancient Egyptian Literature:A Book of Readings Ⅱ,p.97.

[64]Eric Hornung and Theodor Abt,The Egyptian Amduat:The Book of the Hidden Chamber (Zurich:Living Human Heritage Publications,2014),p.161.

[65]Alexander Badawy,“Maru-Aten:Pleasure Resort or Temple”,The Journal of Egyptian Archaeology 42 (Dec.1956):62.

[66]Peet et al.,The City of Akhenaten Part I.Excavations of 1921 and 1922 at El' Amarneh,p.117.

[67]Ibid,p.111。

[68]Faulkner and Andrews,The Ancient Egyptian Book of the Dead,pp.103-107.

[69]Ibid,p.105。

[70]即灵魂之岛,古埃及人将灵魂称为卡。

[71]Miriam Lichtheim,Ancient Egyptian Literature:A Book of Readings I (Berkeley,Los Angeles,London:University of California Press,1973),p.212.

[72]John Baines,“Interpreting the Story of the Shipwrecked Sailor,”The Journal of Egyptian Archaelogy 76 (1990):62-63.

[73]William Kelly Simpson,“Allusions to the Shipwrecked Sailor and the Eloquent Peasant in a Ramesside Text,”Journal of the American Oriental Society 78,No.1 (1958):50.

[74]Faulkner and Andrews,The Ancient Egyptian Book of the Dead,p.139.

[75]见John H.Taylor,Journey through the Afterlife:Ancient Egyptian Book of the Dead (Cambridge,Mass.; London:Harvard University Press; British Museum Press,2010),p.223。

[76]Faulkner and Andrews,The Ancient Egyptian Book of the Dead,pp.137-145.

[77]《亡灵书》咒语109号,见Faulkner and Andrews,The Ancient Egyptian Book of the Dead,p.102。