外销瓷特展︱明中期中国瓷器外销的特点及相关问题讨论

“比邻天涯:北京大学藏古代外销瓷”特展作为北京大学“丝绸之路重大考古发掘与丝路文明传承”项目成果之一,向观众展示作为文化信使的外销瓷共计200余件(组),挑选中国古代各时期最具代表性的外销瓷,力图完整勾勒出长达一千多年的外销瓷发展历程。

值此展览举办之际,我们特选取部分相关学术文献,节选推出,以飨读者。

终明一代,景德镇窑瓷器作为贸易陶瓷的主要品种,在海外分布颇为广泛。本文对海外发现的明中期景德镇窑瓷器进行了系统搜集与分析,全面揭示这一时期的瓷器外销与海上贸易的状况,为研讨早期全球一体化和中西文化交流等问题提供了充足论据。

《明中期中国瓷器外销的特点及相关问题讨论》原文刊于李新烽,吴传华主编:《郑和下西洋与21世纪海上丝绸之路(2020)》,北京:中国社会科学出版社,2022年,第3-51页。作者秦大树,钟燕娣。作者授权“北京大学赛克勒考古与艺术博物馆”微信公众号刊发,如需引用请据原文。

封面图为景德镇窑青花椭圆形带隔盖盒,菲律宾利纳浅滩号沉船(Lena Shoal)出水;文中图片均来源自原文。

景德镇窑青花椭圆形带隔盖盒

明弘治(1488—1505年)

菲律宾利纳浅滩号沉船(Lena Shoal)出水

北京大学赛克勒考古与艺术博物馆藏

明中期中国瓷器外销的特点

及相关问题讨论[1]

秦大树、钟燕娣

内容提要:郑和第七次航海以后,明朝政府于宣德后期开始厉行海禁,正统至天顺年间,中国瓷器的外销处于低谷时期,但成化以后中国瓷器再次在海外较多的发现。本文对海外发现的明中期(1465-1521年)中国瓷器资料进行了汇集梳理,力图全面地揭示这一时期的中国瓷器外销与海上贸易的状况和特点。证明此期是中国瓷器外销的一个高峰时期,输出产品在各地都快速增加;在东南亚地区与泰国、越南产品的竞争中占据了绝对的优势。此期外销的主要品种发生了一个完全的嬗代,景德镇青花瓷成为中国外销瓷的主要品种;龙泉窑青瓷的外销迅速衰落,器物造型与纹饰的中外融合十分显著,是多元文化因素最丰富的时期。以国内白银货币化完成,需求扩大为契机形成的走私贸易渐趋繁盛,国际上稳定的贸易网络成长,形成畅达的贸易路线,这二者可能是明中期贸易小高峰形成的主要原因。

瓷器,作为我国古代海上贸易中最重要的一类商品,自中晚唐开始规模化的外销,从此相沿不断,直到20世纪初期。在这一千多年的时间里,外销的规模和范围并非平稳均衡的发展,而是波浪式的发展,既有高潮,也有低谷。外销的货物更呈现出明显的时代特点,这些变化与当时国内、国际的政治、经济形势和中外交往程度和特点密切相关。瓷器成为早期全球一体化和中西文化交流的重要载体。

通过海外遗址和沉船中发现的中国陶瓷可以看到,北宋中后期到南宋中期(11-13世纪初)是海上贸易的低潮时期,特别是马六甲海峡以西的地区,尽管从南中国海到印度洋地区的贸易始终在持续进行,还有少量的发现,但规模却很小,各地发现的零星资料甚至不能支持大规模海上贸易的水平。海上贸易再度兴起于13世纪中叶以后,并得到快速的发展。有元一代,是中国古代海上贸易的高峰时期,是大航海时代出现的16世纪以前外销规模最大,范围最广远的时期。这一高峰的发展和形成大体从13世纪中前期开始,一直延续到15世纪早期,大体结束于明朝政府开始严格推行海禁政策的宣德(1426-1435年)晚年[2]。

明代作为贸易陶瓷研究的重要时段,一直备受重视。但相关研究主要集中在大航海时期开始以后,即16世纪初葡萄牙人来到中国以后,特别是嘉靖中期葡萄牙人开埠澳门以后的环球贸易,其中关于景德镇外销瓷的研究主要集中在16世纪之后销往欧洲的瓷器方面,对明初以郑和下西洋为代表的陶瓷官方贸易也有所涉猎,而对明中期(成化至正德时期)的陶瓷贸易却较少涉及[3]。因为以往学界多认为,明王朝从建立之初就开始推行海禁政策,到宣德后期罢宝船,厉行海禁。海禁的政策持续到“隆庆开关”时,期间的海上贸易受到了很大的影响,处于低潮时期。随着海外遗址考古工作的发展,相关沉船的发现,人们才逐渐认识到,15世纪后半叶到16世纪初其实是中国的海上贸易处于恢复发展的阶段,并迎来了一个小高峰[4]。

近年部分学者开始关注明中期的陶瓷外销,讨论了明早中期与琉球及东南亚的瓷器贸易情况[5],对大航海时代初期的瓷器贸易也有了一定的认识[6],特别是对葡萄牙人来到中国后的早期阶段的中葡贸易有了较多研究[7]。但明中期中国瓷器外销的整体面貌尚不清晰,当时中国瓷器,特别是这时期已经成为全国瓷器生产中心的景德镇窑瓷器在全球分布的范围有多广?景德镇窑与龙泉窑在海上贸易中地位的变化何时发生;贸易瓷器的品种与特点是什么?对外贸易的背景因素如何?这些问题尚待探讨。

本文主要探讨明代中期,即从成化到正德年间(1465-1521年)这50多年间中国瓷器的对外输出情况。从目前的考古资料来看,这一时期中国瓷器的输出范围十分广远,从东亚的韩国、日本;东南亚的岛屿地区和中南半岛的诸多国家;印度洋上的斯里兰卡、印度;波斯湾沿岸地区、阿拉伯半岛;地中海沿岸的叙利亚、土耳其;非洲从北非到东非的埃及、埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚,以及非洲南部的马达加斯加、科摩罗等;此外,欧洲南部的葡萄牙、西班牙、意大利等国也开始发现了较多的明中期阶段的中国瓷器。可以说,此时中国瓷器的贸易遍及亚非欧三大陆。

一、明中期景德镇窑瓷器在海外的发现

1. 东亚地区

韩国发现明中期中国瓷器的遗址可分为窑址、寺庙、军事遗址、官府遗址、普通生活遗址、墓葬,倭馆等[8]。主要出土景德镇民窑青花瓷器。窑址主要位于朝鲜宫廷用瓷的最重要产地——京畿道的广州地区,出土地点有道马里1号窑址、牛山里15号窑址和樊川里5号窑址[9];寺庙为京畿道杨州郡桧岩寺旧址,是当时朝鲜王室寺庙[10];军事遗址包括京畿道龙仁市壬辰山城和首尔东大门运动场遗址,壬辰山城是朝鲜古代关防重地[11],而首尔东大门运动场遗址主要分布着朝鲜时期军队练训院和朝鲜军队驻地下都监建筑遗迹[12];官府遗址主要位于首尔清进洞,清进洞位于朝鲜时期都城的中心地区,考古发掘中发现各种朝鲜时期的店铺、官厅、富商居民区等遗址[13];普通生活遗址包括京畿道杨州郡广沙里遗址[14]、首尔中区乙支路遗址[15]、首尔中区长桥洞遗址[16]与首尔钟路区钟路一街遗址[17]等;墓葬出土点有京畿道水原市灵通区二仪洞6-1地点3号土圹墓[18]、京畿道坡州市汶山邑堂洞里8地点朝鲜2号土圹墓[19]与庆尚北道龟尾珍坪VI-11号墓[20];倭馆为庆尚南道昌原市镇海区荠德洞乃而浦倭馆遗址[21]。出土的器物主要为景德镇民窑青花日用器皿,以碗、盘为主,兼有少量执壶、罐。纹饰种类丰富,最具代表性的为缠枝花卉纹(图一,1)与缠枝莲托八宝纹(图一,6),也有其他花卉树石,人物(图一,2),动物(图一,5)和宗教类(图一,3,4)纹饰。另外还出土了少量明中期的龙泉窑青瓷,2018年韩国学者吴瑛仁统计过朝鲜时代前期遗址(15-16世纪)中出土龙泉青瓷情况。根据她所收集的资料,目前在首尔景福宫,扬州绘岩寺,首尔水西洞奉献寺,首尔唐珠洞、清进洞遗址两处官府遗址,首尔瑞麟洞、公坪洞两处生活遗址,首尔清进洞店铺遗址等8处遗址共出土21件龙泉青瓷,器形有碗、盘、高足杯、人像、砚滴等[22]。从数量和种类上都远不及景德镇青花瓷丰富。而且其中较多的属于15世纪,16世纪的很少见。

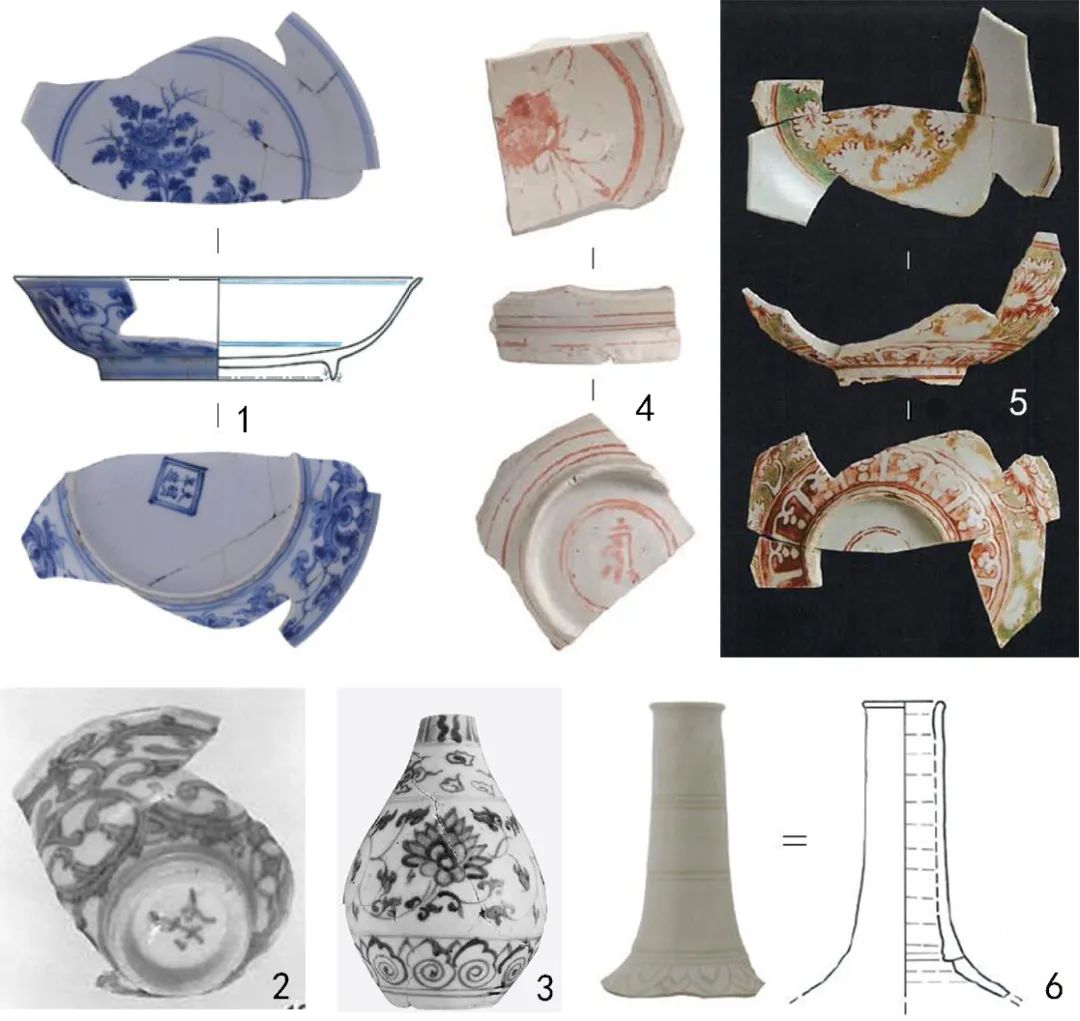

图一 韩国遗址出土明中期景德镇窑青花瓷

1,首尔中区长桥洞遗址出土, 2,京畿道坡州市汶山邑堂洞里8地点朝鲜2号土圹墓出土, 3,6,首尔清进洞出土, 4,庆尚北道龟尾珍坪VI-11号墓出土, 5,首尔中区乙支路遗址出土

日本出土明中期瓷器的遗址可分为城堡遗址、城市居住遗址、寺庙、窖藏以及港口遗址。城堡遗址与城市居住址出土瓷器最多,城堡遗址如鹿儿岛县虎居城址[23],和青森县浪岗城址[24];城市居住遗址如岛根县能义郡广濑町大字富田字中村家遗迹[25],爱知县清洲城下町遗址[26],福井县一乘谷朝仓氏遗迹[27],北海道上之国胜山馆遗址[28];寺庙如京都市下京区柿本町本国寺[29],新泻县上越市至德寺遗迹;窖藏有山梨县新卷本村窖藏[30];港口遗址则有福冈县博多遗址[31]。发现的器物主要为景德镇民窑青花日常用具,碗、盘、碟数量最多,兼有少量杯、瓶、罐。纹饰种类中,缠枝莲纹(图二,2)最多,其他大体可分为花卉树石、人物、动物(图二,1;3)、宗教和文字纹几类(图二,4)。

图二 日本遗址出土明中期景德镇窑瓷器

1,3,福井县一乘谷朝仓氏遗迹出土, 2,鹿儿岛县虎居城址出土,4,新泻县上越市至德寺遗迹出土

冲绳位于中国、东南亚、日本列岛的中间地带,是古琉球王国之地,明中期时为琉球王国强盛时期的第二尚氏王朝的前期阶段,第二尚氏王朝在第三任君主尚真统治时期(1477-1526 年),中央集权加强,海上贸易繁荣,国力达到鼎盛。与中国有较为密切的交往,对中国同时开展朝贡贸易和民间贸易。并在日本、朝鲜半岛和东南亚之间充当贸易的中转地。从20世纪初开始,在冲绳开展了持续的、大规模的考古工作;特别是二战以后,从三山时期到尚氏王朝的都城遗址和重要的聚落都开展了较为充分的发掘。在冲绳县本岛及周围各岛均发现有大量明中期的中国瓷器,在本文所涉及的明中期,以景德镇窑瓷器,特别是民窑青花瓷器为主。遗址遍及城堡遗址、码头遗址、窑址等地。城堡遗址有冲绳县本岛的首里城[32]及今归仁城址[33];码头遗址如那霸港入海口的渡地村遗迹[34]和东村遗迹[35];窑址如涌田古窑址[36]。此外周围各岛也有发现,如西表岛、阿波根古岛和石垣岛等。冲绳发现的明中期景德镇瓷器中青花瓷最多,还有少量白釉瓷(图三,6)、五彩瓷(图三,5)。器类主要为日常用具,如碗、盘、碟,兼有杯、瓶、壶、罐等。纹饰种类较丰富,以缠枝莲纹最多(图三,3),此外还有花卉树石、动物、宗教、文字纹。款识有“大明年造”(图三,1)、“□德□造”、“成”(图三,2)、梵文(图三,4)和花押款等。

图三 冲绳出土明中期景德镇窑瓷器

1,3,4,6,首里城址出土, 2,涌田古窑址出土, 5,渡地村遗迹出土

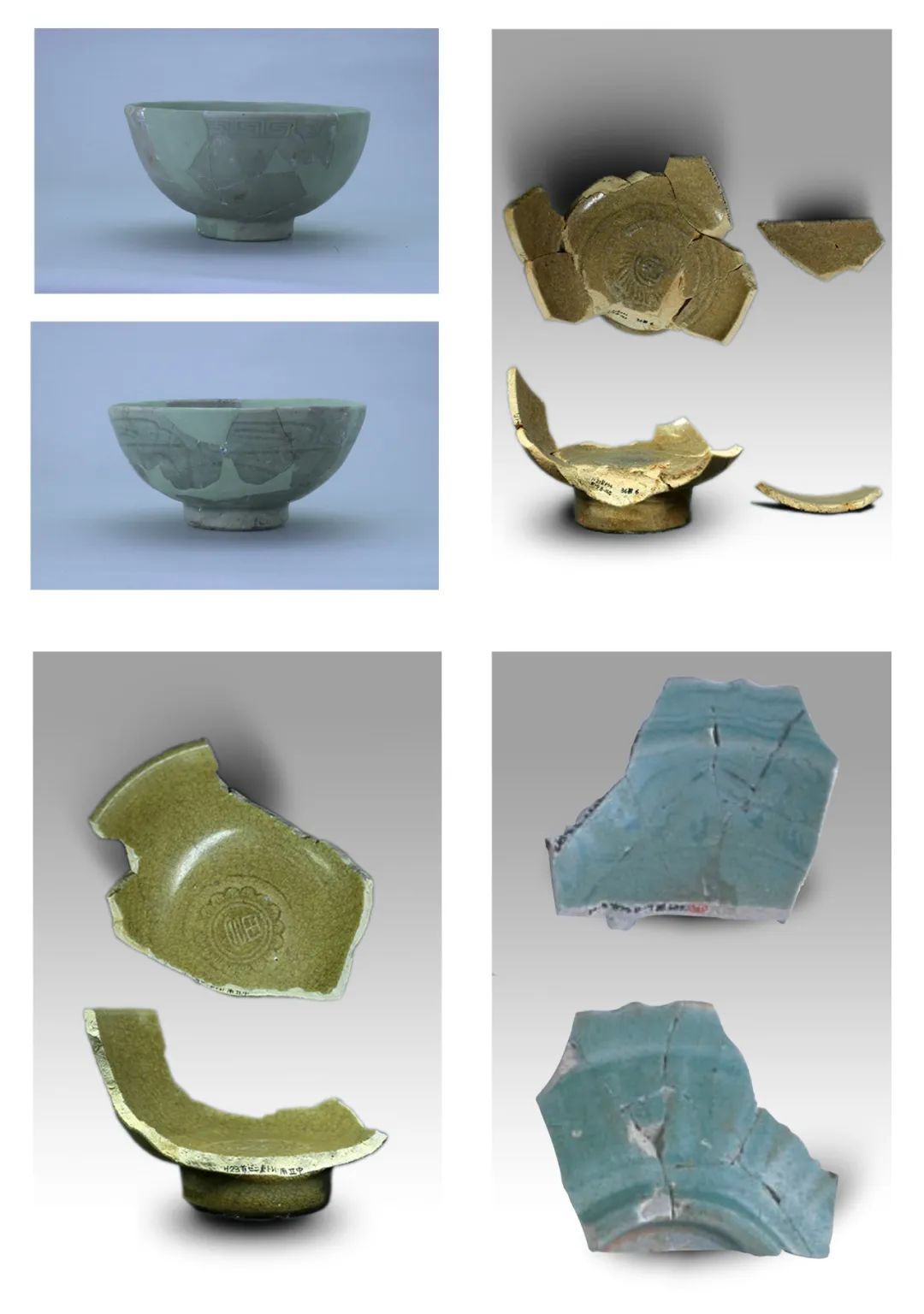

北京大学考古文博学院与冲绳县立埋葬文化财研究所及冲绳县立艺术大学合作,整理了冲绳县立埋葬文化财研究所在首里城迹内发掘出土中国瓷器的资料,共计整理了从1985年至2019年首里城25处遗址发掘出土的中国瓷器2405件(片),时代为13世纪后半叶元朝建立到17世纪中叶明朝灭亡[37]。在这一过程中,我们看到在冲绳展现了这阶段外销瓷器品种的一次完全转变。龙泉窑瓷器在整理的2405件中国瓷器中共计有1635件,占总数的约68%。龙泉窑流行的时间从13世纪后半叶开始,属于这一时期的标本计48 件,占出土1635 件青瓷标本的2.9%,说明这时期龙泉窑瓷器的数量还很少。通过对这个时期十分强盛的北山王国的都城今归仁遗址的发掘,发现13世纪地层中出土的主要是一种青白釉敞口斜直腹碗,胎色灰或灰白,釉色青灰或灰白,素面较多,内底多有涩圈,被日本学者称为“今归仁类型白瓷”[38]。近年的研究证实,所谓“今归仁类型白瓷”实际上是福建连江县浦口窑的产品[39]。另一类侈口曲腹的粗质青白瓷碗则被称为“ビロースク(Birosuku)类型白瓷”,胎色白或微黄,釉色青白或白色偏黄,内底常有印花莲纹、双鱼纹或“福”等文字。这些器物实际上是闽清义窑、青窑及闽侯县鸿尾窑等闽江下游窑址的产品[40]。这些发现表明,此时冲绳直接联系的港口是福州港,文献中则记载其朝贡的“贡道”是从泉州入贡,但实际上,从明初开始从冲绳出发的海上航线是对应福州的[41]。所以龙泉窑的数量很少。到了14世纪前半叶,首里城发现的中国瓷器中龙泉窑青瓷数量激增,明确属于这一时期的标本计493 件,占出土1635 件青瓷标本的30.2%。而14世纪后半叶到十五世纪初,即元末到明宣德以前的阶段,龙泉窑依然保持了较高的输出量。属于这时期的青瓷标本366 件,占1635 件出土青瓷的22.4%。统计表明,龙泉窑的外销从元前期开始,在元后期达到顶峰,元末明初,直到宣德时期,依然保持了很高的输出量。首里城出土的龙泉窑青瓷最晚的资料是正统到成化时期,即通常所说的景德镇瓷器生产的空白期到明中期的较早时期,属于此期的青瓷计有183件(图四)[42],占出土1635件青瓷标本的11.2%,成化以后就基本不再见龙泉窑青瓷了。

图四 冲绳首里城出土正统至成化时期的龙泉窑青瓷标本

而首里城出土的青花瓷器则与龙泉窑形成了一个此消彼长的态势。调查首里城出土的元明青花瓷器共计770件,其中属于14世纪30年代到至正12年的元青花瓷器共计50件,占总数的6.5%,数量不多;随后是一段间隔时期,明初洪武到宣德时期没有发现景德镇青花瓷。明代正统至天顺时期(1436~1464 年),景德镇青花瓷器骤然增加,属于这一时期的青花瓷标本计198 件,占总770件出土标本的25.7%。而到了本文所讨论的明中期,景德镇青花瓷的标本则达到了264件,占总数770件标本的34.3%。器类增加,装饰丰富,在首里城发现的中国贸易瓷器中占据了绝对优势。明中期较晚的阶段,即正德时期,龙泉窑就基本退出东亚的市场了。这种情况在从东亚到印度洋贸易圈中具有普遍性。冲绳首里城是一个典型的例证。

综上所述,东亚地区出土明中期中国瓷器的遗址一般等级较高,如城堡(包括王城及军事防御城址)、世家大族的居住遗址、王室寺庙等,说明当时中国瓷器的消费人群主要是当地的贵族和统治阶层;另外倭馆、港口及沿海码头这些与瓷器贸易直接相关的遗址也发现较多瓷器;较为特殊的是在韩国的官窑遗址与冲绳的窑址中均发现了明中期景德镇瓷器,表明当时这些瓷器不仅直接被消费,还成为了东亚地区窑业模仿的对象,对当地制瓷手工业产生了一定的影响。此外,东亚地区出土的景德镇瓷器主要以民窑青花瓷器为主,另有少量白釉及五彩器;器物一般以中国特点的器类和纹饰为主,日常用具居多,特殊器类基本不见,纹饰类别基本相似[43]。明中期是龙泉窑输出从衰落走向绝迹的时期,在明中期较早的阶段的成化弘治时期,在海外还能见到数量的龙泉青瓷;到了明中期较晚的正德时期,就不再看到龙泉窑青瓷了。

2. 东南亚地区

东南亚地区发现了大量明中期的中国瓷器,其中尤其引人注目的是东南亚海域发现的沉船中的出水瓷器。沉船作为“时间胶囊”,器物时代集中明确,且数量众多,保存完整,对于研究中国与东南亚地区的陶瓷贸易具有重要的意义。较为重要的几艘沉船分别是菲律宾海域的利纳浅滩号(Lena Shoal)[44]、圣克鲁兹号(Santa Cruz)[45]、古建干号(Gujangan Wreck)[46],文莱婆罗州海域的文莱号(Brunei Junk)[47],越南的会安沉船(Hoi An Wreck)[48]和泰国海域的萨姆号(Ko Samui)等[49]。这些明中期沉船中出水的瓷器均以景德镇窑瓷器为主,多数是民窑青花瓷,此外还有少量青花五彩(图五,5)、五彩、珐华彩、白釉(图五,6)、高温蓝釉瓷器。器类除日常用具如碗、盘、碟、杯、圆盒、瓶、罐外,还出现了专为东南亚定制的器形如槟榔盒、小罐、鸳鸯水注、鸭形水注、军持(图五,1),仿伊斯兰铜器的笔盒、椭圆形盖盒(图五,2)、执壶、球形瓶(图五,3)等。纹饰布局满密,可分为花卉树石、人物、动物、宗教、和文字纹等。款识较少,有外底带“寿”字铭的(图五,4)或是折枝花卉纹装饰。这些沉船出水的瓷器中有一部分胎质较粗,青花色泽灰暗,纹饰潦草;而大多器物器型规整,胎质致密,釉色莹润,青花纹饰绘制细致,销售对象可能是针对平民和富有者两类不同的消费群体。在利纳浅滩号沉船中还出水了少量龙泉窑青瓷(图六),以及部分越南的青花瓷和泰国生产的西萨差那莱(Si Satchanalai)仿龙泉青釉瓷器(图七)以及不同地方生产的棕褐釉的大型储物罐(图八)。景德镇青花瓷与龙泉窑青瓷的比例与陆上遗址的相似,数量远少于景德镇青花瓷。越南发现的会安沉船也十分有特点,船货中以越南产的高等级青花和彩瓷最具特点,同时也出水了一些景德镇产的民窑瓷器(图九)。会安沉船放洋出海的港口应该是在海防,但这里也有中国产的景德镇青花瓷的船货。

图五 东南亚海域沉船出水明中期景德镇窑瓷器

1,文莱号沉船出水, 2-6,利纳浅滩号沉船出水

图六 利纳浅滩号出水的龙泉窑青瓷器物

图七 利纳浅滩号沉船出水泰国产西萨差那莱仿龙泉青釉瓷器

图八 利纳浅滩号沉船出水不同地方生产的棕褐釉储物罐

1,中国产青瓷储物罐, 2,越南中部或中国产青瓷储物罐,

3, 泰国产西萨差那莱储物罐, 4,缅甸出棕褐釉储物罐

图九 会安沉船出水越南海阳窑和升龙官窑瓷器

及中国景德镇窑瓷器

1,升龙官窑青花加绿彩倒流壶, 2,升龙官窑青花五彩加金彩玉壶春瓶, 3,海阳朱豆窑青花盘, 4,景德镇窑内青花外蓝釉侈口碗, 5,景德镇要青花领口盘, 6,景德镇窑蓝釉执壶

除沉船外,东南亚陆上遗址也发现了不少明中期景德镇窑瓷器。结合历史文献和考古发现,目前已知的历经明中期的东南亚遗址既有大型中心城市遗址,也有港口、墓葬遗址,如越南升龙皇城,柬埔寨吴哥,泰国大城,马来西亚北大年、新山、马六甲,印尼旧港、万丹、巴达维亚、德罗乌兰,菲律宾圣安娜、宿务、卡拉塔甘等遗址。下面简单列举具有代表性的遗址。

中南半岛的越南升龙皇城遗址(Imperial Citadel of Thang Long)建于11世纪李朝,是越南历史时期政治权利中心所在地,在15、16世纪前期处于黎初朝统治时期(1428-1527年)。升龙府遗址在14-15世纪初的时期出土了一些元代的青花瓷和明代初期(洪武至宣德时期)的官窑瓷器,代表了14世纪至15世纪初期发达的朝贡贸易特点。但到了明中期,出土了较多的越南青花瓷,也发现了相当多数量的中国景德镇民窑青花瓷,包括了日用器和陈设器,其中不乏质量精美的产品[50]。升龙府遗址出土器物所反映的一个重要现象,就是从明代早期的宣德以后(15世纪中期),越南受到中国景德镇的影响开始较大规模的生产青花瓷器,在黎初朝时期达到了巅峰水平[51],并且在东南亚的许多沿海遗址和沉船中出土,与中国景德镇的制瓷业形成了模仿与竞争的关系。特别值得注意的是,从15世纪中期开始,位于海阳地区的朱豆窑的生产进入繁荣时期,烧制大量的青花瓷和冬青釉瓷。随着越南制瓷业的发展,并受到中国瓷器生产体制的影响,在升龙府附近建立了升龙官窑,生产绘有龙纹、凤纹、瑞兽纹的高档瓷[52],特别是其中的彩绘瓷,与景德镇御窑厂遗址出土的明中期弘治、正德时期的五彩瓷器风格十分相似,并较多地添加了景德镇御窑都没有使用的金彩,产品质量很高[53]。升龙官窑的器物在升龙府遗址和会安沉船中都有较多出土(图一〇)[54],说明这些官窑产品主要用于供御和外销。升龙官窑与景德镇御器场产品的相似,表明在朝贡贸易体制基本停滞的情况下,明朝与黎初朝采用了另一种技术传播的形式交往。

图一〇 越南升龙官窑彩绘瓷器

1,印度尼西亚出土苏拉威西岛出土青花五彩腹部饰迦楼罗纹高足果盘, 2,升龙皇城遗址出土青花五彩加金彩盘残件, 3,升龙皇城遗址出土青花龙纹洗, 4,升龙皇城遗址出土升龙官窑残片, 5,印度尼西亚国家博物馆藏爪哇岛出土五彩加金彩牡丹纹大盘

泰国的墓葬遗址[55],宋卡府的宋卡玛琪玛洼国立博物馆、宋卡私立收藏院以及一些私人均藏中均有具有明中期特征的景德镇窑青花瓷器[56]。

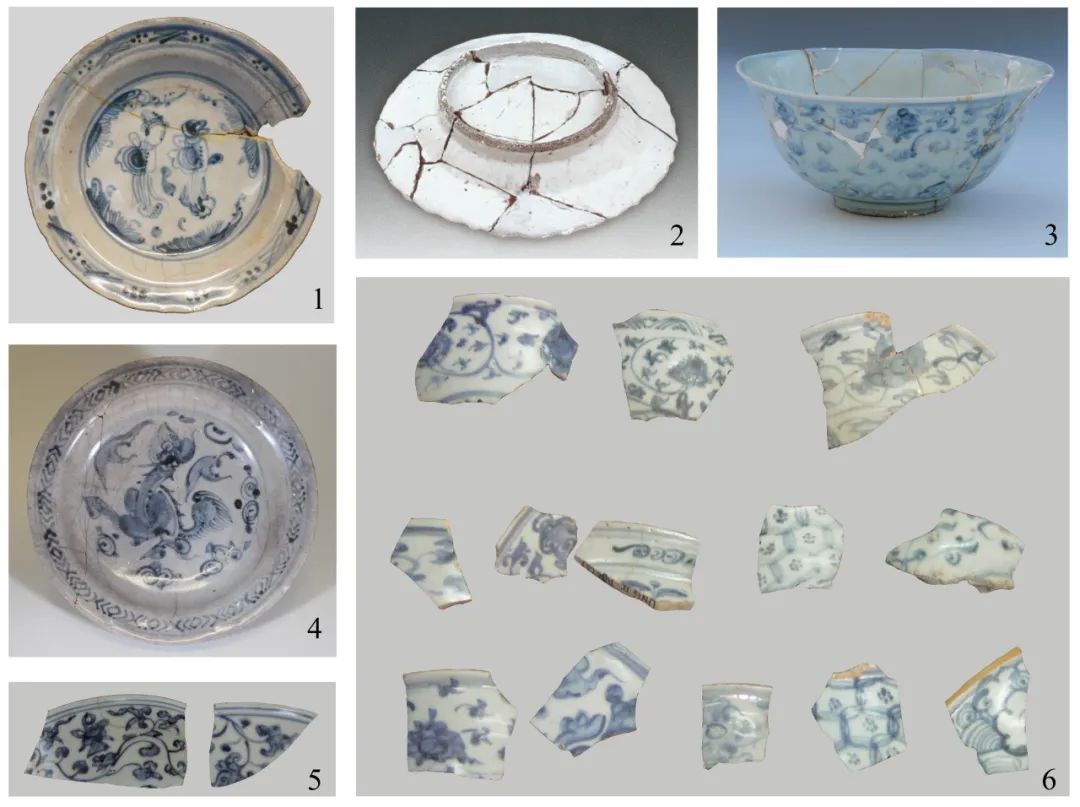

菲律宾发现的陶瓷基本都在墓葬遗迹中[57],如吕宋岛八打雁省的卡拉塔甘(Calatagan)墓葬遗址出土了大量中国瓷器[58]。1997年举办的“菲律宾藏中国与越南青花展”全面介绍了当地出土和收藏的青花瓷器[59],大部分器物如纹饰繁密的青花大碗(图一一,2)、盘(图一一,1),仿伊斯兰金属器的执壶、笔盒(图一一,3)、椭圆形盖盒、弯月形军持(图一一,4)在沉船利纳浅滩号、圣克鲁兹号与文莱号上都有出水,另外还有带“正德年造”款识的执壶(图一一,5)、罐(图一一,6)等器物。

图一一 菲律宾发现的明中期景德镇窑瓷器

1,3,4,弘治时期器物, 2,弘治-正德时期器物,

5,6,正德时期器物(带“正德年造”款)

印度尼西亚经过正式考古发掘出土的明中期景德镇窑瓷器不多,苏门答腊岛北部出土有一些残片[60],其他多为博物馆收藏,收藏信息中显示很多器物来自南苏拉威西省[61]。此外,瑞士鲍尔基金会(BaurFoundation)[62]与荷兰莱瓦顿公主博物馆(Princessehof National Ceramics Museum)[63]分别藏有一些原本出土或收藏于印尼的明中期景德镇窑瓷器。印尼发现的明中期瓷器的特征与沉船出水器物基本相似(图一二,1-3),此外南苏拉威西省墓葬中常出土纹饰较简单的碗(图一二,4),该地还发现在口部镶银的缠枝莲纹瓶(图一二,5)。

图一二 印度尼西亚发现的明中期景德镇窑瓷器

1,2,印度尼西亚出土,瑞士鲍尔基金会藏,3,4,印尼苏拉威西省出土,雅加达博物馆藏, 5 印度尼西亚出土,荷兰莱瓦顿公主博物馆藏

综上可知,东南亚地区发现的明中期的中国瓷器非常丰富,遍布岛屿地区和中南半岛大陆的众多地点,其中沉船瓷器的发现为我们了解外销东南亚瓷器的种类、组合变化和转换的时间提供了重要的依据;其中利纳浅滩号沉船上出水了部分龙泉窑瓷器(参见图六),表明龙泉青瓷输往东南亚的时间可以延续到弘治年间。但各地发现的中国瓷器逐渐被景德镇窑青花瓷所垄断,陆上发现的纹饰繁密的大碗、大盘,专为东南亚地区定制及仿伊斯兰金属器的瓷器基本与沉船出水的器物相同,15世纪后半叶,伊斯兰教在马来半岛地区迅速传播,仿金属器的物品很可能是为当地穆斯林定烧[64],表明东南亚地区作为交通枢纽,不仅仅是瓷器的中转站,也是中国外销瓷重要的消费地。另外东南亚地区发现的明中期瓷器主要是景德镇民窑器物,但可以明显分为质量粗制与精细两类,因此可能存在不同的消费群体与使用功能的差异。东南亚较东亚发现的明中期瓷器在器类、形制、纹饰上都大为丰富,是相比东亚更活跃的瓷器贸易市场。

3. 南亚地区

南亚地区作为明代环球航路的重要停靠点,也发现有明中期的中国瓷器。三上次男对斯里兰卡马图、安努拉达普拉、贾夫纳·阿拉彼岸、波隆纳鲁瓦等遗址进行调查后,发现这些遗址所出土中国瓷器主要为13世纪之前的,而无14-15世纪的,16世纪后则再次出现中国瓷器[65]。其在《陶瓷之路》中提到,斯里兰卡科伦坡博物馆陈列着一些可能属于15世纪以后的明代青瓷和青花瓷[66]。三上次男先生的调查年代相对较早,所披露的资料较简略,因此难以对其进行验证。不过从资料描述的情况来看,至少15世纪末至16世纪应是中国瓷器再现于斯里兰卡的关键时期,而明中期青花瓷应是中国瓷器于斯里兰卡再现时的重要品种。

三上次男、三杉隆敏均指出印度半岛曾流散有诸多传世瓷器,早在19世纪中后期,印度北方邦与姆尔西达巴德邦等地就收集到600多件明代青瓷和青花瓷,孟买的威尔斯王子博物馆陈列着大量15-17世纪前期的中国明代青瓷和青花瓷[67],雷多则藏有14世纪的龙泉青瓷和15、16世纪青花瓷盘和水注共13件[68]。辛岛昇曾对印度马拉巴尔海岸进行调查,在巴达拉伊尼·科拉买、科特卡努努、奎隆均发现有青花瓷片,不过年代以14世纪之前和16世纪之后为多[69]。这一情况与斯里兰卡诸多遗址类似,或表明15世纪末至16世纪初正值南亚地区中国陶瓷贸易复兴的关键时期。

4. 西亚与中东地区

西亚发现明中期景德镇窑瓷器的遗址主要位于波斯湾地区,靠近霍尔木兹海峡的巴林国卡拉特巴林遗址[70]和阿联酋佐尔法·努杜德港口遗址[71]。英国杜伦大学还藏有威廉姆森于波斯湾北岸调查所获的中国古代瓷片,包括部分明中期的器物(图一三)[72]。

图一三 波斯湾地区发现的明中期景德镇窑瓷器

1,2,阿联酋佐尔法·努杜德港口遗址出土, 3,4,杜伦大学藏威廉姆森波斯湾北岸调查所获标本

除波斯湾地区以外,叙利亚也发现有较多明中期的中国瓷器,上海博物馆购藏有一批来自中国和伊斯兰陶瓷专家约翰·卡斯维尔(John Carswell)旧藏的明代外销瓷,卡斯维尔于上世纪六十年代在叙利亚的大马士革北部的哈马及阿勒顿地区收集了大量的明清瓷器,这些瓷器都是早年输往当地,世代传承下来的。据他统计明中期景德镇民窑青花瓷器超过200件[73]。大马士革与哈马是叙利亚重要的历史文化古城,16世纪早期开始被奥斯曼土耳其帝国统治,阿勒顿则是美索不达米亚平原通向地中海的交通枢纽。发现的瓷器种类有碗(图一四,1)、盘(图一四,2)、玉壶春瓶(图一四,3)以及仿自伊斯兰铜器的绶带耳葫芦形扁瓶(图一四,4),碗、盘器型都较大,形制与纹饰与东南亚地区沉船出水的器物相似。

图一四 上海博物馆购藏叙利亚传世明中期景德镇窑瓷器

1,明弘治青花缠枝莲纹大墩碗 2,明弘治青花山石纹盘 3,明弘治青花缠枝莲纹玉壶春瓶 4,明弘治青花葫芦形扁瓶

此外,西亚有两批重要的瓷器收藏,也是世界上最著名的两处中国瓷器在使用地传承有序的收藏。一处是位于土耳其的托普卡比皇宫博物馆(Topkapi Saray Museum)奥斯曼帝国的皇家旧藏;另一处是伊朗的阿德比尔宗庙(Ardebil Sharine)保存的收藏。托普卡比宫建于15世纪后半期,是历代苏丹的王宫,收藏有奥斯曼帝国的财宝,包括大量的中国瓷器,这些瓷器不少是从奥斯曼帝国从攻灭的马木鲁克和击败的萨菲等西亚、中东王朝占据的埃及、中东和波斯地区掠夺而来,是当时就运销到中东地区的器物[74]。阿德比尔宗庙所藏的中国瓷器来源于萨法维王朝的沙阿·阿巴斯大帝(Shāh `Abbās the Great, 1571-1629年),他于1611年将收藏的大批中国瓷器捐赠给了为其祖父建设的阿德比尔宗庙,并为此设计了有专门摆放瓷器壁龛的“瓷屋”[75]。这两地收藏的明中期景德镇窑瓷器既有官窑器,也有民窑器。官窑器主要为带“大明成化年制”、“大明弘治年制”、“大明正德年制”及“正德年制”款的白釉、黄釉(图一五,1)、青花(图一五,3)和五彩器,以碗盘居多。民窑器主要为青花瓷,此外还有少量五彩(图一五,2)和白釉瓷器;器物的器类、器型及纹饰与东南亚地区沉船出水的器物相似,碗盘一般器型硕大,纹饰繁密,且有东南亚地区未见的仿伊斯兰铜器的青花绶带耳葫芦形扁瓶、折沿直壁圈足盆等;较为特别的是这些中国瓷器常常被中东工匠镶金属部件进行改装,如玉壶春瓶被改装成执壶(图一五,5),长颈瓶口部镶金属并被加上金属盖,笔盒则镶嵌有金银和宝石(图一五,4);款识较少,主要见有“大明正德年制”和“大明年造”款。

图一五 土耳其托普卡比宫藏明中期景德镇窑瓷器

1,明弘治景德镇官窑黄釉盘, 2,明正德景德镇官窑五彩风纹盘 3,明正德景德镇官窑青花书阿拉伯文碗, 4,明正德青花笔盒, 5,明正德景德镇官窑青花风纹玉壶春瓶加铜饰

如上所述,西亚地区发现的明中期景德镇窑瓷器与东南亚地区发现的中国瓷器有很多相似之处。此外,15世纪后半叶开始,东南亚生产的瓷器开始出现在波斯湾地区的巴林岛、佐尔法港口的市场上,并开始取代中国龙泉窑青瓷器[76],证明了西亚与东南亚瓷器贸易往来十分紧密,因此西亚地区发现的明中期民窑瓷器可能有一部分是从东南亚转运而来的。15、16世纪东南亚地区出现的诸多小的苏丹王国(如灭掉满者伯夷的淡目苏丹国[Demak]),大多信奉伊斯兰教,东南亚地区基本完成了伊斯兰化,并开始了殖民化的进程。这些小苏丹王国与西亚、中东地区有着千丝万缕的联系,将部分中国瓷器销往中东地区体现了两地间的密切交往。

另外西亚地区发现的景德镇民窑器物,特别是叙利亚地区、托普卡比与阿德比尔神庙发现的器物,器型规整硕大,釉色莹润,青花纹饰绘制细致繁密,尽管是民窑产品,但质量上佳,说明销往这些地区的瓷器应该是在东南亚市场上进行过挑选的精品瓷器。除民窑器物外,托普卡比与阿德比尔神庙还藏有大量成化至正德时期的官窑器物,这些器物证明了明中期除了发达的民间贸易外,中国与西亚可能还存在着官方贸易往来。

5. 非洲

非洲也发现了大量明中期景德镇窑瓷器,如埃及福斯塔特(Fustat)遗址[77],埃塞俄比亚与索马里交界的红海、亚丁湾地带[78],坦桑尼亚的基尔瓦岛的基斯瓦尼(Kilwa Kisiwani)遗址[79],肯尼亚拉穆群岛(Lamu)帕泰岛(Pati)的帕泰城址、曼达岛南部的塔卡瓦(Takaw)遗址[80]、乌瓜纳(Ungwana)遗址[81]、曼布鲁伊(Mambrui)与马林迪老城(Malindi)遗址[82]和格迪古城(Gedi)遗址[83],另外马达加斯加与非洲大陆隔莫桑比克海峡相望,武黑马尔(Vohemar)的墓地遗址也发现了一些明中期瓷器[84]。非洲发现的器物主要为景德镇民窑产品,以青花瓷为主,兼有少量白釉(图一六,3)与五彩瓷,这一时段的龙泉窑青瓷已十分稀见。器类以日常用具为主,如碗、盘、杯、壶、瓶等。纹饰可分为花卉山水(图一六,4)、人物(图一六,1)、动物(图一六,2)、宗教类纹饰等。

图一六 非洲出土的明中期景德镇窑瓷器

1,4,马达加斯加武黑马尔遗址出土明中期青花盘, 2,3,肯尼亚格迪古城遗址出土明中期白瓷盘、青花碗, 5,肯尼亚曼布鲁伊遗址出土明弘治景德镇青花瓷片, 6,肯尼亚格迪古城遗址和乌瓜纳遗址出土明中期景德镇青花瓷片

综上所述,非洲地区发现的明中期的中国瓷器主要分布于重要的贸易城市遗址如福斯塔特,东非濒海的古城址和聚落遗址,以及马达加斯加的大型聚落遗址,且以景德镇民窑器物为主。东非沿海地区长期以来一直与西亚、中东地区有着密切的联系,但发现的器物种类及质量却远不及西亚、中东地区,与其有着明显的差距。明中期较晚的弘治、正德时期,大航海时期开始了,葡萄牙人达·伽马(Vasco da Gama)的船队于1498年绕过好望角,在东非肯尼亚的马林迪登陆,并逐渐控制了东非海岸。于16世纪初开始在非洲以东地区扩展殖民据点,先后占领了印度的果阿(Goa)、马来半岛的马六甲(Malacca),并于1514年来到中国。然而,葡萄牙人在最初到达中国的近半个世纪,并未获得明政府的许可开展贸易,因此,在较长时间里以走私贸易为主,根据马来半岛的一些文献记载,部分被运往印度洋地区和欧洲的中国瓷器是从马来半岛转购的;环球贸易网络还没有完全形成。直到嘉靖三十二年(1553年)开埠澳门,开始在中国合法的开展贸易,此后环球贸易逐渐形成了。因此东非发现的明中期瓷器尽管明显多于正统到天顺(1436-1464年)时期,但远远少于16世纪后半叶,特别是万历时期的数量。可能与葡萄牙在16世纪后半叶才加入到完整的环球瓷器贸易网络当中有关。

6. 欧洲

明中期与中国进行直接贸易的欧洲国家是葡萄牙。葡萄牙遗址出土的明中期景德镇窑瓷器较少,但位于首都里斯本的桑托斯宫(Santos Palace)镶嵌有大量青花瓷,时代从弘治至明代末期[85]。桑托斯宫发现的明中期青花瓷主要为敞口曲腹与折沿曲腹的大盘,纹饰繁密,与东南亚地区及西亚发现的同类器物相似(图一七)。

图一七 葡萄牙桑托斯宫所存明中期景德镇窑瓷器

另外,葡萄牙的博物馆及私人还收藏有多件绘有葡萄牙王唐·曼努埃尔一世(Dom Manuel Ⅰ,1495-1521年)盾牌和浑天仪徽章的中国产青花瓷器[86]。器类主要有蒜头瓶(图一八,1)、执壶(图一八,4)、摩羯鱼尾造型花瓶(图一八,2)及执壶(图一八,3)。盾牌和浑天仪徽章可能仿自葡萄牙钱币图案,一般绘于器物腹部,其他部位则绘中国传统的月影梅、蕉叶等纹饰。款识见有青花双框“正德年造”四字款和双圈“宣德年造”寄托款。

图一八 葡萄牙王盾牌及浑天仪徽章饰样的明中期景德镇窑瓷器

1,雅加达国立博物馆藏青花蒜头瓶, 2,纽约大都会美术馆藏青花摩羯鱼尾造型花瓶, 3,葡萄牙私人藏青花执壶, 4,葡萄牙桑托(G.B.E.Santo)私人藏青花执壶

意大利文艺复兴时期威尼斯画家贝利尼(Giovanni Bellini,1430/1435-1516年)和提香(Titian Vecellio,1488/1490-1576年)把三件明中期青花器物绘入画作《诸神之宴》中[87]。这张画作的内容十分写实,绘制的碗盘同东南亚及西亚、中东地区发现的明中期中国瓷器实物十分相似,器型硕大,纹饰满密(图一九)。意大利也保存了一些明早、中期瓷器的实物,中的一部分可能是埃及统治者为了获得意大利的支持,共同抗击奥斯曼土耳其,给威尼斯总督和佛罗伦萨美蒂奇(Medici)家族的礼物[88]。如意大利佛罗伦萨帕蒂宫博物馆(Treasure of the Grandukes [Pitti Palace])收藏有一件明早期的龙泉窑大盘,在底部有用意大利文书写的题记:埃及苏丹凯特贝(Qaitbay)送给伟大的洛伦佐·美蒂奇(Lorenzo Medici, the Magnificent),这个博物馆里还收藏有一件正德景德镇民窑青花玉壶春瓶,也是传世品。

图一九 意大利名画《诸神之宴》中的明中期景德镇窑瓷器

综上,欧洲发现的明中期景德镇窑瓷器并不丰富,主要为中东地区王朝的馈赠礼品,还有少量宫廷王室所购买或定制的器具,属于当时的奢侈品,并在上层社会中作为贵重的礼物互相馈赠。欧洲与中国的瓷器贸易可以分为间接贸易和直接贸易,15世纪晚期到16世纪早期,葡萄牙首先开辟了到达印度的航路,主要从印度、马六甲运回中国瓷器[89],而后又以东南亚为据点向此处的商人间接购买中国瓷器[90],其中位于马来半岛最南端的柔佛州是一个重要的购买地点,文献和考古资料都表明,葡萄牙人占领马六甲以后,原马六甲的统治者逃到马来半岛最南端,并在此地建立了柔佛王国的[91]。随后,这里在16世纪的早、中期成为了一个重要的贸易集散地,中国的商品从这里转运到西亚中东的伊斯兰地区,大量的中国商人前往这里进行贸易[92],而由于宗教原因,葡萄牙人统治下的马六甲作为15世纪独占鳌头的贸易城市的地位大大下降[93]。重要的是,葡萄牙人也从柔佛获取中国商品[94],转运到欧洲。甚至形成了复杂的定制系统。桑托斯宫所镶嵌的瓷器就有可能是来自印度及东南亚,特别是柔佛王朝的转运品[95]。此外,欧洲流布的明中期瓷器并不只来源于葡萄牙的环球贸易活动,环地中海地区如意大利输入的中国瓷器也可能来源于北非的埃及或西亚中东的叙利亚等地区。

二、明中期景德镇窑贸易瓷器的特点

根据以上对海外发现的明中期中国瓷器的梳理,可以对其品种与特点进行总结,明中期中国输出的贸易陶瓷可见以下几个特点。

1. 景德镇民窑青花瓷开始成为最重要的外销产品

明中期外销瓷器中最主要产品是景德镇民窑的产品,其中青花瓷占了大多数,其他釉色品种仅占极小的比例。最显著变化的是外销瓷器的品种发生了完全的嬗变,根据新的研究,从元代到明代早期的外销瓷器以龙泉青瓷为主[96],到明中期逐渐被景德镇青花瓷所取代,至此时基本完成了商品的转换。

有学者对日本濑户内海里能岛与见近岛出土的瓷器进行统计,发现15世纪后半到16世纪初期,青花瓷开始大量输入,青瓷与白瓷数量很少[97]。琉球中山王国的城寨首里城遗址出土的15世纪中后期至16世纪初的中国瓷器中,青花瓷有462件,而龙泉青瓷为183件,而且龙泉青瓷大体到弘治年间以后就停止输入了,正德时期就几乎全部是景德镇的青花瓷器了[98]。东南亚地区发现的龙泉青瓷下限基本均截止至明中期,此后龙泉青瓷在陆上遗址及沉船中均很少见,几近绝迹[99]。典型例子是在菲律宾发现的弘治时期(1488-1505年)的利纳浅滩号沉船,据弗兰克·高迪欧(Franck Goddio)等人的研究,在报告统计的1233件出水的中国瓷器中,龙泉窑窑青瓷仅有37件,另有其他地方产(应为广东)的仿龙泉瓷器9件,二者约占总数的3.7%[100]。而稍晚的,菲律宾发现的时代为正德时期(1506-1521年)的圣克鲁兹号沉船,其中出水瓷器约15000件,菲利宾水下考古学者Bobby Orillaneda对圣克鲁兹号沉船文物的36%(约5,400件)进行器类和数量研究,作为他的硕士论文。在约5,400件文物中,中国瓷器占86%、泰国瓷器9%、越南瓷器0.37%、产地不明的瓷器占0.96%,其中中国瓷器全部是景德镇的产品,没有出水龙泉窑青瓷[101]。

在西印度洋地区这种变化更加明显,西亚的巴林遗址与佐尔法港口遗址在这一阶段青花瓷成为主导产品,龙泉窑青瓷迅速减少,一些东南亚产仿龙泉青瓷[102],及广东产青瓷器[103],逐渐取代了龙泉青瓷。非洲坦桑尼亚的基尔瓦岛遗址,肯尼亚的曼布鲁伊、马林迪老城[104]、格迪古城遗址,均有这种现象,格迪古城出土的中国瓷器很能体现这种变化,这座古城的时代大约为12世纪较晚期到17世纪初期,北京大学考古队调查了遗址出土的1257件中国瓷器,其中属于明代初期的共计292件[105],景德镇窑瓷器仅2件,龙泉窑青瓷占了明初瓷器总数的99.32%。而明中期共计出土了100件中国瓷器,其中90件是景德镇青花瓷,占比达到了90%,仅4件龙泉青瓷,占比为4%;而到了明晚期的嘉靖、万历时期就不再见龙泉窑瓷器了[106]。可见明初外销瓷器的品种以龙泉窑占绝对多数,至明中期翻转为景德镇青花瓷具压倒性的优势。这个变化十分显著。

因此明中期龙泉青瓷在外销市场的衰落和景德镇青花瓷的异军突起并不是出现在单个区域,而是全球范围的普遍现象。这种情况与我国窑业生产格局变化是相符合的。景德镇落马桥窑址是目前唯一一处经过正式考古发掘的位于镇区的民窑遗址,清理了从两宋到清末的叠压关系明确的地层,经过对出土资料的整理可见,元末景德镇一带由于战事不断,民窑的生产十分凋敝,宣德以前一直以白瓷、青白瓷和仿龙泉窑的青瓷器为主要产品。宣德末年到正统时期,景德镇的民窑开始生产青花瓷器,并且发展迅速,正统至天顺三朝确立了青花瓷在景德镇窑业中的统治地位,民窑得到了快速的发展[107]。生产的地点从镇区和周边地区迅速向以“陶阳十三里”为代表的镇区集中,生产分工的程度进一步加强,逐渐形成了规模化的手工业生产中心[108]。而景德镇的主要产品青花瓷器得到了国内外的广泛认同,不仅在国内市场上占据了主导地位,在海外也迅速取代了龙泉窑的地位,景德镇民窑青花瓷的兴起直接导致了龙泉窑的衰落[109]。从龙泉窑方面看,大窑片区是明初龙泉官器生产地点,15世纪后期是大窑片区代表性窑场——枫洞岩窑场最后的生产期[110]。自成化时期开始,皇宫不再大量需求龙泉窑青瓷器,龙泉窑产品质量迅速下降,逐渐停烧,龙泉窑由于失去了官府在机制和经济两方面支持,同时也失去了广大的国内外市场,在与景德镇生产的青花瓷的竞争中落败[111]。

2.中国的外销瓷器在与东南亚所产瓷器的竞争中已处于优势地位

中国的外销瓷器与东南亚所产瓷器在海外市场上的竞争大约始于14世纪后半叶,由于元末的动乱和明初的海禁,使这一竞争表现的十分强烈。已故曼谷大学东南亚陶瓷博物馆罗桑娜·布朗博士(Roxanna M. Brown)全面收集了东南亚地区发现的沉船资料,共计收集了14-16世纪的167艘沉船,其中128艘来自东南亚海域,她提出了几个重要的观点,第一,在1325年至1380年之间中国外销瓷有一段考古上的缺口;第二,1352-1487年的一百余年没有外销的青花瓷;她将这两项缺环称为“明代间隔期(Ming Gap)”;第三,布朗认为,14-16世纪中国瓷器与东南亚所产的瓷器在从沉船表现的销售市场的份额经历了从急剧下降到最终恢复的过程。1325年之前,中国瓷器的市场占有率为100%;从1368年到1424年间,这一占有率从之前的100%下降到30-40%;然后在1424到1487年间从30-40%再下降到5%;市场占有率于弘治年间(1488-1505年)回升,之后60年又下降,直到万历元年(1573年)以后才恢复正常[112]。

由于沉船本身就具有时代不连续的特点,加之在沉船时代的判断上也会有偏差,因此,尽管布朗博士的观点十分重要,也看到了在从元末到明中期的时段里,由于中国出现的动乱和海禁政策,在东南亚地区的海上贸易中给东南亚产品,主要是越南和泰国瓷器的发展提供了机会,形成了竞争关系。但在竞争发展的阶段性上布朗博士的认识是有偏差的。这里关于她的第一个观点与本文关系不大,与布朗博士未能很好的将元代和明初的龙泉窑瓷器区分开来有较大关系,笔者前此已做过讨论[113],这里不再赘述。而关于布朗博士所说的第二点,新的研究成果认为在宣德末期到正统初期(1435年前后)景德镇的民窑才开始生产青花瓷器,并逐渐输往海外。因此从1368-1435年未发现景德镇青花瓷毫不令人惊奇,因为这时期景德镇就没有生产青花瓷。但实际上这一空白并未达到1488年,即弘治元年。我们看到,在冲绳首里城遗址,属于明正统-天顺时期(1436-1464年)的青花瓷就出土了198件,占总数770件出土标本的25.7%[114]。说明景德镇民窑青花一经出现,就迅速成为外销的重要商品,不久就取代了龙泉窑的地位。而这一阶段的沉船资料布朗博士并未收集到。

关于中国瓷器与东南亚瓷器在船货中的比例,也就是市场占有率的问题,布朗博士对弘治以后的比例并未明确给出。我们看到,在明中期的时候,东南亚产瓷器的比例已经在降低了,仍以弘治时期利纳沉船和正德时期的圣克鲁兹沉船为例,在利纳沉船报告的1683件陶瓷器中,中国瓷器占了73.3%,东南亚瓷器占了26.7%,其中以泰国产的仿龙泉瓷器为多,泰国的陶瓷器总计占到24.4%[115]。而根据前述的菲利宾学者Bobby Orillaneda对圣克鲁兹号沉船文物的统计,东南亚最主要的泰国、越南产瓷器所占比例不足10%,下降明显[116]。时代可以明确定为嘉靖时期(1522-1566年)的马来西亚发现的宣德沉船,船货中没有再出现龙泉窑青瓷,另外,东南亚的器物也只有很少量的泰国产釉下彩绘盖盒和大型储物罐[117]。此后,东南亚所产的瓷器就退出了海上贸易,这里主要指作为日用品的瓷器,因为作为包装用品的大型储物罐则在海上贸易中一直使用,主要产地在缅甸和越南南部地区。

有一个现象值得关注,即东南亚产瓷器在区域性贸易中流行一时,甚至一度占据了主流地位。但在马六甲海峡以西的地区,则较少出现,如前所述,在西亚中东地区,直到15世纪后半叶才开始出现东南亚的瓷器制品。数量也从来无法与中国瓷器相比;而到了非洲,东南亚瓷器只有零星的发现。因此,在14-15世纪出现的中国与东南亚瓷器在贸易中的竞争,大约是一种局限于东南亚的区域性的竞争关系。

3. 造型与纹饰的中外融合

这里所说的是在明中期成为主流外销瓷器的景德镇民窑青花瓷器。根据器物造型与纹饰的组合,可以将明中期外销的景德镇窑瓷器分为四种类型,第一类是与中国国内流行的造型和纹饰一样的制品,这一类器物数量最多,广泛分布于全球各地(参见图一、图二、图三);第二类是具有中国器物造型,但绘出异国风格纹饰的制品,如绘有青花阿拉伯文的碗盘(参见图一五,3),和绘有葡萄牙王曼努埃尔一世盾牌和浑天仪徽章的蒜头瓶与执壶(参见图一八,1);第三类则是外国器形,中国纹饰的器物,这一种器物也较多,如专为东南亚定制的槟榔盒、鸳鸯水注(参见图一二,2)、鸭形水注(参见图五,5)、军持(参见图五,1;图一二,3),仿自伊斯兰铜器的弯月形军持(参见图一一,4)、笔盒(参见图一一,3)、椭圆形盖盒(参见图五,2)、长曲流带撑的执壶(参见图一二,1)、球形瓶(参见图五,3)、绶带耳葫芦扁瓶(参见图一四,4)和折沿盆等;第四类是外国器形,融合中外纹饰的器物,这种是指葡萄牙人定制的青花执壶,采用摩羯鱼的首、尾造型,但颈部饰水草纹,口沿饰云雷纹,腹部饰葡萄牙王盾牌和浑天仪徽章(参见图一八,3)。

另外,中国瓷器外销到目的地之后,常被当地消费者进行改造与改装,如印尼南苏拉威西省发现的口部镶银的缠枝莲纹瓶(参见图一二,5),土耳其阿德比尔宗庙发现的镶金属后被改装成执壶的玉壶春瓶(参见图一五,5),口部镶金属并被加上金属盖的长颈瓶,镶嵌有金银和宝石的笔盒(参见图一五,4)等,这是穆斯林根据其审美及使用习惯对中国瓷器的改造。

明中期景德镇青花瓷的外销带来了双向的交流和影响,将东南亚、西亚到中东的,本期十分繁盛的伊斯兰文化与中国和东方文化融于一体,随着大航海时期的开启,来到东亚和东南亚的葡萄牙人又带来了欧洲的文化,这种不同的文化又代表了不同的区域和市场,在商品经济快速发展的明代中期,为适应不同人群和市场的需求,而在产品上融入不同的文化元素,丰富了中国瓷器的文化内涵和外在表现,其作为商品流传到世界各地,扮演了文化使者的角色,生动地展示了多元文明的交流与融合。明代中期是景德镇瓷器,包括官窑和民窑瓷器中多元文化融合特征最明显的阶段。以往学者的相关研究多从官窑瓷器入手,关注这期间三位皇帝的人品和爱好[118],但实际上,明中期多元的贸易体制和不同地域商团构成的不同的贸易主体来源,是这个时期文化交融现象特别明显的重要原因。

4. 消费群体的分化

明中期景德镇窑的外销瓷器具有明显的等级差异,应是面向不同的消费群体。东亚地区的遗址一般等级较高,说明消费人群是当地的上层阶级;东南亚地区明中期的景德镇民窑器物可以明显分为质量粗制与精细两类,定制瓷器及仿伊斯兰金属器造型和纹样的瓷器一般质量较好,而墓葬中出土的碗盘则质量不佳(参见图一二,4);西亚波斯湾地区出土的器物质量一般,但叙利亚地区、托普卡比宫与阿德比尔宗庙发现的器物较为精美;东非沿岸及马达加斯加的聚落遗址发现的瓷器均为较为粗糙的产品,质量不及西亚及中东地区;而欧洲发现的瓷器主要为宫廷王室所购买或定制,属于上层社会使用的奢侈品,质量都很精美。

明中期中国外销瓷器数量要少于此前的元代和明初,更大大少于17世纪环球贸易兴盛时期的规模,因此,在当时的消费地并不是人人均能使用,大部分属于权贵阶层,但有一部分也进入了平民的生活之中,在其死后还成为了随葬品。弗莱舍(Fleisher)[119]、赵冰[120]、丁雨[121]等曾对东非地区出土中国陶瓷的用途及其变化进行过探究。他们指出,在东非地区,中国陶瓷在当地商业社会中充当社交宴飨中标识财富与身份的道具,对推动上层人群的社交与商业活动具有关键作用。而这一作用在当地社会进一步发酵、演变,使得中国瓷器又与当地的石筑宫殿、清真寺、墓葬等建筑的装饰发生联系,进而衍生出精神方面的内涵,与当地社会的发展形成互动,并产生影响。这一案例在外销瓷的消费市场中颇具代表性。

我们看到,中国瓷器的外销在使用功能上先后经历的几个阶段,最早的外销瓷器主要是用于日常生活的饮食器具,随着输出地域的不同,使用阶层和普遍程度也有差别;大约在13世纪的南宋晚期到元代前期,开始有用于礼制性活动的器具外销,如在爪哇岛上发现的专门用于在墓葬中随葬的炉瓶等三供、五供组合的明器,说明中国瓷器的使用功能已经延伸到了精神性的层面;明代前期出现的将带有丰富装饰和优美造型、釉色的日用器物用于建筑和室内的装饰,进一步丰富了中国瓷器的使用功能。明中期青花瓷器全面替代龙泉窑青瓷,被应用到东非沿海商业社会的社交场合中,充当标榜身份与财富、乃至寄托精神层面诉求的关键器具。在欧洲,通过类似的使用、展示与陈列,青花瓷也具备显示身份、彰显品味、标榜财富的作用[122]。而这一现象的出现就萌发于明代中期。

5. 输出品类的同一化

明代中期外销瓷器的品种表现出明显的单一性。这方面与之前的元朝、明初时期的输出品种不同;与明中期以后环球贸易逐步走向发达时期亦有所不同。明代中期从东亚、东南亚到西亚、中东和非洲地区输出的品种都基本相同,均以景德镇窑的瓷器为主,青花瓷尤多[123]。从元末明初开始,在外销的品种方面主要是龙泉窑青瓷和东南亚产的仿龙泉青瓷器,但从宣德末期到正统年间开始,随着景德镇民窑青花瓷的出现和快速发展,出现了龙泉窑青瓷快速减少和景德镇青花瓷渐成主导产品的发展趋势;同时,在海外市场上,主要是在东南亚地区的市场上,出现了东南亚瓷器逐渐减少,中国瓷器在度成为市场主体的发展趋势。这两种变化多在明中期基本完成,龙泉窑瓷器的生产和输出都已是强弩之末,明中期以后基本不见。东南亚瓷器进入海上贸易网的高峰时期是在14世纪中叶到15世纪中叶,明中期时也已经衰落[124],明中期以后基本停止了日用器具的销售,在海外可见的主要是储物罐之类的器物。

与明中期相比,在环印度洋地区,元代输出的中国瓷器主要是龙泉窑青瓷,所占比例在发现的同期中国瓷器的80%以上[125],同出的还有景德镇窑青白瓷、卵白釉瓷和青花瓷,均为质量较高的产品;元末明初时则几乎全部是龙泉窑青瓷,伴出的只有极少量的景德镇瓷器和一些不明产地的储物罐[126]。而东亚到东南亚地区,龙泉窑占比仅为50-60%,同出的中国瓷器主要是福建地区所产的质量较差器物,占比在40%左右[127];明初以后,福建的产品迅速减少,在冲绳还发现有少量福建产瓷器,如福建南平茶洋窑的茶盏、储物罐和闽清义窑的白瓷碗、碟;邵武窑的白瓷碟和杯等[128]。如前所述,从元末到明代前期(16世纪前半叶),东南亚地区还伴出有较多的越南、泰国产瓷器。可见,不同区域输出品的种类和组成有较大的差异,这很可能体现了从事海上贸易的商人对产品的选择,商人们会把相对精美的器物贩运到相对较远的目的地,以获得最大化的商业利益。明中期以后,大约在晚明万历年间,为满足海上贸易中对景德镇青花瓷器的需求,福建的漳州、德化等窑开始生产仿景德镇青花瓷的产品,形神俱似,但质量明显劣于景德镇窑的产品[129]。漳州窑的产品比较多的销往东南亚地区,在环印度洋地区则较少见到。再次出现了不同区域产品种类的差异。

这种现象表明在明初实行的并日益严格的海禁政策下,除龙泉窑以外的瓷器外销都受到了严格的限制。这很可能直接导致了以面向外销为主的福建窑场的迅速衰亡。明中期海上贸易再度兴起,所需货物只能从发达的制瓷业中心景德镇来获取。直到隆庆开关以后,大规模的环球贸易开展,为适应倍增的商品需求,福建地区才再次开始大规模的生产,但已与南宋到元末福建地区形成的规模宏大的瓷器生产体系的产品发生了根本性的变化。

三、 明中期海上贸易恢复与发展的背景因素讨论

从元代延续到明初的外销高峰大体止于宣德(1426-1435年)后期[130]。从这时开始,明政府停止了郑和航海活动,厉行海禁政策,因此从宣德后期到成化前期(约1430-1470年),在海外仅发现了少量的中国瓷器。但从明中期开始,在从东亚到东非的各个海上贸易地点发现的中国瓷器出现了一个突然增加的现象,达到了一个小高峰。成为大航海时期开始后17世纪出现的贸易高峰的前奏。但明中期的贸易小高峰与17世纪的大规模环球贸易的产生背景和原因都有所不同。明中期出现的贸易小高峰是由于国内和国外两方面的因素促成的。

从国内的贸易环境看,明朝自洪武年间开始实行海禁政策,海外国家必须先与明朝建立朝贡关系,才能获得合法的贸易权利,对与民间开展的私商贸易是明令禁止的,形成了朝贡贸易体制[131]。但从海外发现的考古资料看,这一时期以龙泉窑为主的瓷器外销尚有相当的规模,民间的贸易并未停止[132]。明宣德后期,由于国力的衰退及国内政局的动荡,明宣宗开始推行紧缩政策,罢宝船,停止了下西洋的航海活动,对于海外诸国的招抚标准及赏赐的水平较明早期大大降低,使朝贡贸易从此走向衰落。正统、景泰、天顺三朝,在朝贡贸易衰退,和海禁政策严格推行的合力作用下,瓷器外销的规模大大萎缩。但从东亚的冲绳到西亚中东的波斯、埃及等地都还发现了一些中国瓷器。特点是龙泉窑的输出规模急剧下降,而景德镇瓷器较明初明显增多。布朗博士认为,景德镇青花瓷在1352-1487年间有一段外销上的空白[133],成为“Ming Gap”概念的重要表征。但东南亚发现的潘达南、皇家南海号等沉船中,都出水了一些这一时期的瓷器。在伊朗南部遗址采集的[134]和埃及福斯塔特遗址[135]出土的瓷片中也发现有这一时期的青花瓷。说明尽管这一时期是中国瓷器外销的低谷时期,但景德镇瓷器的出口却在缓慢的增加[136]。明中期成化至正德时期朝贡的国家逐年递减,正德时前来朝贡的国家仅剩日本、琉球与占城等国[137],朝贡体制基本衰亡,海禁政策依然严格。与此相对应的是民间走私贸易的增长,据《东西洋考》记载:“成弘之际,豪门巨室,间有乘巨舰贸易海外者。奸人阴开其利窦,而官人不得显收其利权。”[138]正德时短暂开海,对民商实行“不拘年分,至即抽货”的关税抽分管理,“以致番舶不绝于海澳,蛮夷杂沓于州城”[139]。此外,成化年间完成的货币白银化,成为了明代商品生产发展的重要驱动因素。但也导致了明境内出现银荒,明代生产中商品化程度的提高,使沿海地区的走私贸易迅速发展起来,以换回维系商品生产发展的白银[140]。虽然此时白银进口的来源主要是日本,但此时在东南亚、西亚中东到非洲都开始迅速增加的外销瓷器,表明这种走私贸易所带动的是海上贸易的全面发展。

从国外的贸易背景看,明中期是波斯、阿拉伯人控制的环印度洋海上贸易的高峰时期。奥斯曼帝国(Ottoman Empire)于1453年至1683年间进入了其历史上的全盛时期,这段历史又大致可分为两个时期:1566年前的领土、经济及文化扩张时期及其后的军事及政治相对缓和的时期[141]。奥斯曼帝国在1453年征服了君士坦丁堡,稳固了帝国作为欧洲东南部及地中海东部地区霸主的地位,其后帝国进入了漫长的征服扩张期,将疆域扩至欧洲及北非。海军在其征服活动中起了重要的作用,从意大利城邦及葡萄牙人手中夺取及保障了黑海、爱琴海、地中海、红海及印度洋的远航路线,这期间从南中国海到印度洋地区建立了发达顺畅的贸易路线。奥斯曼帝国对西欧及亚洲间贸易的垄断经常被引证为西班牙女王支持克里斯多福·哥伦布向西航行寻找亚洲海路的主要原因[142],开启了大航海时代。

中国沿海地区甚为发达的走私贸易环境和奥斯曼帝国构建的发达、顺畅的海上贸易线路,促成了明中期这一瓷器贸易小高峰的出现。值得注意的是,这一时期也是葡萄牙人进入印度洋以后开始东进的过程,葡萄牙人的到来,突破了奥斯曼土耳其帝国对西欧及亚洲间贸易的垄断。不过,在早期阶段,葡萄牙人希望在中国进行贸易的请求未获得明朝政府的同意,只能开展较小规模的、范围主要集中在东南亚地区的走私贸易,因此总体上的贸易规模还远不及澳门开埠,乃至隆庆开关后才真正开通的环球贸易。

要之,本文对海外发现的明中期中国瓷器资料进行了汇集梳理,试图全面地揭示这一时期的中国瓷器外销与海上贸易的状况。通过介绍和分析从东亚到欧洲的六个区域发现的明中期的中国瓷器,可以发现这一时期是在明代宣德以后到15世纪后期瓷器外销急剧衰落以后出现的又一个小高峰,输出产品在各地都快速增加;在东南亚地区与泰国、越南产品的竞争中已经占据了绝对的优势,这一时期的后期大航海时期开启,但在嘉靖中期葡萄牙人开埠澳门以前,环球贸易体系并未形成,其中青花瓷器经过东南亚地区转售西亚、中东,并带去相关影响的迹象值得注意。此时景德镇青花瓷开始成为中国外销瓷的主要品种;龙泉窑青瓷的外销迅速衰落,器物造型与纹饰的中外融合十分显著;外销瓷器的质量不一,特点亦不同,体现了面向不同地区、不同消费群体的针对性;宋以来形成的不同贸易目的地的器物组合和质量不同的特点,被区域之间产品种类所具有的同一性取代。以国内白银货币化完成,对白银的需求扩大为契机形成的走私贸易的繁盛,国际上稳定的贸易网络的成长,形成畅达的贸易路线,二者共同推动了明中期贸易小高峰的形成。

[1] 本文主要内容见于钟燕娣、秦大树、李凯:《明中期景德镇窑瓷器的外销与特点》,《文物》2020年11期。根据此文补充资料,修订而成。

[2] 秦大树:《从海外出土元代瓷器看龙泉窑外销的地位及相关问题讨论》,载故宫博物院、浙江省博物馆、丽水市人民政府编:《天下龙泉:龙泉青瓷与全球化》卷三《风行天下》,故宫出版社2019年版,第272-297页。

[3] 由于对明早中晚期的区分,不同学者有不同看法,我们以洪武至宣德(1368—1435年)为明代早期,正统至天顺(1436-1464年)为明“空白期”,成化至正德(1465—1521年)为明代中期,嘉靖至崇祯(1522—1644年)为明代晚期,本文主要关注明代中期即成化至正德时期的瓷器外销。

[4] Qin Dashu, “Ming Ceramics Discovered in Kenya and Some Related Issues”, in Craig Clunas, Jessica Harrison-Hall, Luk Yu-ping eds, Ming China: Courts and Contacts 1400-1450, London: The British Museum, 2016, pp. 245-252.

[5] 陈洁:《明代早中期瓷器外销相关问题研究——以琉球与东南亚地区为中心》,《上海博物馆馆刊》2012年第1期。

[6] 林梅村:《大航海时代东西方文明的冲突与交流——15~16世纪景德镇青花瓷外销调查之一》,《文物》2010年第3期。

[7] [葡]文德泉神父:《中葡贸易中的瓷器》,《东西方文化交流国际学术研讨会论文选》,澳门基金会1994年版,第207-215页;林梅村:《澳门开埠以前葡萄牙人的东方贸易——15~16世纪景德镇青花瓷外销调查之二》,《文物》2011年第12期;王冠宇:《葡萄牙人东来初期的海上交通与瓷器贸易》,《海交史研究》2016年第2期。

[8] [韩]金银珠:《韩国出土15-17世纪初中国青花瓷研究》,硕士学位论文,北京大学,2019年。在搜集下文所述的韩国出土资料时,金银珠女士热心地提供了许多原始材料,谨致谢忱。

[9] [韩]曹周妍:《韩国出土明代瓷器的初步研究》,中国国家博物馆水下考古研究中心编著《水下考古学研究》第1卷,科学出版社2012年版,第313-330页,图一四。

[10] [韩]高美京:《桧岩寺址出土中国瓷器的年代与特点》,《桧岩寺的陶瓷》,杨州:桧岩寺址博物馆,2015年版,第120-150页。

[11] [韩]京畿道博物馆、三星物产(株)住宅部门:《龙仁壬辰山城抢救性考古发掘报告》,大田:现代offset出版社,2000年版。

[12] [韩]首尔特别市、中原文化财研究院:《东大门运动场遗址I、II、III——东大门历史文化公园房基发掘调查》,首尔:周留城出版社,2011年版。

[13] [韩]韩蔚文化财研究院:《钟路清进12-16地区遗迹发掘报告IV》,首尔:ACT出版社,2013年版,第225、239页,图2585、2625。

[14] [韩]国立中央博物馆:《(国立中央博物馆藏)中国陶瓷》,首尔:国立中央博物馆,2007年版,第313页,图204-1。

[15] 同上书,第316-317页,图205-4、205-6;[韩]曹周妍:《韩国出土明代瓷器的初步研究》,中国国家博物馆水下考古研究中心编著《水下考古学研究》第1卷,科学出版社2012年版,第318页,图三。

[16] [韩]国立中央博物馆:《(国立中央博物馆藏)中国陶瓷》,首尔:国立中央博物馆,2007年版,第311页,图203-3。

[17] [韩]韩蔚文化财研究院:《首尔清进洞地区光化门地铁站改善工作地皮遗迹发掘报告》,首尔:兴盛计划,2017年版。

[18] [韩]韩蔚文化财研究院、京畿都市公社:《广桥新城市文化遗产Ⅱ》,2011年版。

[19] [韩]京畿文化财团、京畿文化財硏究院、京畿都公社:《汶山洞里遗迹-汶山LCD 地方产业园区文化财事试发掘调查》,2009年版,第167-173页。

[20][韩]曹周妍:《韩国出土明代瓷器的初步研究》,中国国家博物馆水下考古研究中心编著《水下考古学研究》第1卷,科学出版社2012年版,第319页,图一一。[韩]国立大邱博物馆:《我们文化里的中国陶瓷》,2004年版,第183页。

[21] [韩]头流文化研究所财团:《镇海熊东地区进入公路开设区段内发掘简报》,2019年版。荠德洞乃而浦倭馆遗址在15世纪中晚期至16世纪初常驻有对马岛驻外使臣,日本使臣和琉球使臣。

[22] [韩]吴瑛仁:《朝鲜前期(15-16世纪)对中国龙泉青瓷的爱好与模仿》,《美术史与视觉文化》2018年第21期。

[23] [日]鹿児島県立埋蔵文化財センター:《鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書162:虎居城跡》,2011年版,第326页,图版78:555。

[24] [日]浪岡町教育委員会:《浪岡城跡発掘調査報告書:浪岡城跡Ⅹ》,1989年版,第109页,PL.24:60,染付盘。

[25] [日]村上勇:《富田三太良遺跡出土の陶磁》,《貿易陶磁研究》,1981年,No.1,PL.富田三太郎遺跡出土の陶磁-3。

[26] [日]公益財団法人愛知県教育、スポーツ振興財団、愛知県埋蔵文化財センター:《愛知県埋蔵文化財センター調査報告書183:清洲城下町遺跡XI》,2013年版,写真图版13:968/970。

[27] [日]长谷部乐尔、今井敦:《中国陶磁・12・日本出土の中国陶磁》,东京:平凡社,1995年版,图版80。

[28] [日]上ノ国町教育委員会:《史跡上之国勝山館跡ⅩⅩⅥ26》,2005年版,第38页,PL.7;[日]上ノ国町教育委員会:《史跡上之国勝山館跡Ⅴ5》,1984年版,第91页,PL.6青花。

[29] [日]长谷部乐尔、今井敦:《中国陶磁・12・日本出土の中国陶磁》,东京:平凡社,1995年版,图版84。

[30] 小野正敏:《山梨県東八代郡一宮町新卷本村出土の陶磁器》,《貿易陶磁研究》,1981年,No.1。

[31] 日]长谷部乐尔、今井敦:《中国陶磁・12・日本出土の中国陶磁》,东京:平凡社,1995年版,图版81;[日]福岡市教育委員会:《福岡市埋蔵文化財調査報告書758:博多87》,2004年版,第79页,Ph.98:SK410出土遗物-511;[日]博多福岡市教育委員会:《福岡市埋蔵文化財調査報告書849:博多103》,,2005年版,卷头图版2:SK247出土青花;[日]福岡市教育委員会:《福岡市埋蔵文化財調査報告書758:博多87》,2004年版,第60页,Ph.73:SK512出土遗物-346。

[32] [日]沖縄県立埋蔵文化財センター:《沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書93:中城御殿跡(首里高校内)》,2017年版,第200-215页,第147图、第149图:21、第151图:39、第151图:42、第153图:53、第154图:61、第155图:62、第160图:120、第160图:121、第161图:127、第162图:133;[日]沖縄県立埋蔵文化財センター:《沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書18:首里城跡》,2004年版,第128-129页,图版28-29;[日]沖縄県立埋蔵文化財センター:《沖縄県立埋蔵文化財センター調查報告書第34集:首里城跡-御内原北地区発掘調查報告書》,2006年版,第193页,第40图,图版20;[日]沖縄県立埋蔵文化財センター:《沖縄県立埋蔵文化財センター調查報告書第54集:首里城跡-御内原北地区発掘調查報告書》,2010年版,第190-191页,第73图,图版60;[日]沖縄県立埋蔵文化財センター:《沖縄県立埋蔵文化財センター調查報告書第78集:首里城跡-大台所、料理座地區周边発掘调查报告書》,2015年版,第56页,第22图,图版25。

[33] [日]今帰仁村教育委員会:《今帰仁村文化財調査報告書9:今帰仁城跡発掘調査報告1》,1983年版,PL.43:1。首里城为当时中山王府城寨,今归仁城则为北山王府城寨。

[34] [日]沖縄県立埋蔵文化財センター:《沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書46:渡地村跡》,2007年版,第98页,第71图,图版28。

[35] [日]沖縄県立埋蔵文化財センター:《沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書92:東村跡》,2017年版,第129页,图版38:200/205,第166页,图版55:405。

[36] [日]沖縄県教育庁文化課:《沖縄県文化財調査報告書111:湧田古窯跡1》,1993年版,第49图版:1,第52图版:12。

[37] 张荣蓉:《琉球王国首里城出土元明时期龙泉青瓷与景德镇青花瓷研究》,博士生学位论文,北京大学,2020年,第326-334页。

[38] 金武正紀:《今帰仁タイプ白磁碗》,《南島考古》26号,2007年。

[39] 《13~14世紀の琉球と福建:13~14世紀海上貿易からみた琉球国成立要因の実証的研究:中国福建省を中心に》,平成17~20年度科学費補助金基盤研究(A)(2)研究成果報告書,熊本:熊本大学文学部,2009年,第38-50页。

[40] 田中克子、森本朝子:《沖縄出土の貿易陶磁の問題点:中国粗製白磁と磁とベトナム初期貿易陶磁》,《グスク文化を考える世界遺産国際シンポジウム〈東アジアの城郭遺跡を比較して〉の記録》,东京:新人物往来社,2004年,第357页。

[41] 岡本弘道:《琉球王國海上交涉史研究》,榕樹書林,2010年,第206页。上里隆史:《海の王國•琉球「海域アジア」屈指の交易国家の実像》,洋泉社,2012年,第45-47页

[42] 图片来自:沖繩県立埋蔵文化センター:《沖縄県文化財调查報告書 第132集 首里城跡-京の内跡発掘調查報告書(I)京の内北地區の遺構調查》,沖繩,1998年,86、88页;沖繩県立埋蔵文化センター:《沖縄県立埋蔵文化財センター調查報告書 第69集首里城跡-御内原北地区発掘調查報告書(2)》,沖繩,2013年,81页;沖繩県立埋蔵文化センター:《沖縄県立埋蔵文化財センター調查報告書 第80集首里城跡-錢藏地区発掘調查報告書》,沖繩,2016年,295页;沖繩県立埋蔵文化センター:《沖縄県立埋蔵文化財センター調查報告書 第28集首里城跡-書院·锁之間地区発掘調查報告書》,沖繩,2005年,234页。

[43] 其中花卉树石类的有缠枝莲纹、缠枝莲托八宝纹、勾莲、折枝花果、岁寒三友、洞石、树石栏杆纹;动物类的有狮子绣球、麒麟望月、色泥装饰鱼藻、海螺纹;宗教类纹饰有梵文、Y字形锦地云肩开光宝杵或梵文、结带宝杵纹;文字类纹饰有“福”字纹,在各地都有发现,一致性较强。

[44] Frank Goddio, Stacy Pierson, Monique Crick, Sunken Treasures: Fifteenth Century Chinese Ceramics from the Lena Cargo, London, 2000, p.32, p.38, p.40, p.46, p.56, p.62; Franck Goddio, Monique Crick, Peter Lam, Stacey Pierson and Rosemary Scott, Lost at Sea: The Strange Route of the Lena Shoal Junk, London: Periplus, 2002, pp.120:45, pp.137:83, pp.157:152, pp.169:188; 陈冲:《沉船所见景德镇明代民窑青花瓷》,《考古与文物》2017年第2期。

[45] Ellen Hsieh, Christian Fischer, and Bobby C. Orillaneda, The Blues of the Santa Cruz: A study of porcelain color and composition, The MUA Collection, 2020, http://www.themua.org/collections/items/show/1802.

[46] Roxanna Maude Brown, “Shipwreck ceramics and the fall of Melaka: Recently-discovered shipwrecks are casting new light on Southeast Asian history”, https://www.maritimeasia.ws/topic/melaka_slides.pdf#page=18.

[47] Michèle Pirazzoli-t’ Serstevens, “The Brunei Shipwreck: A Witness to the International Trade in the China Sea around 1500”, The Silk Road, 2011(9), pp.5-17.

[48] John Stevenson, John Guy, “Vietnamese Ceramics: A Separate Tradition”, Chicago: Art Media Resources, 1997, pp.316-317. John Guy, “Vietnamese Ceramics from the Hoi An Excavation: The Chu Lao Cham Ship Cargo”, Orientations, Sept. 2000, pp. 125-128.

[49] Roxanna Maude Brown, The Ming gap and shipwreck ceramics in Southeast Asia: Towards a Chronology of Thai Trade Ware, Siam: The Siam Society, 2009.

[50] Trung tâm nghiên cú’u Kinh thành, Nhũ’ng khám phá Khao côhocdu’ô’ilòngd-â'tNhàQuô'chôi, Viên Hàn lâm Khoa hoc Xã hôi Viêt Nam, 2016;[日]野上建紀:《タンロン城王宮跡出土の陶磁器》,《多文化社会研究》,Vol.5,2019。

[51] Bùi Minh Trí, Kerry Nguyên Long, Gốm hoa lam Việt Nam (Vietnamese Blue & White Ceramics), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001.

[52] [越南]裴明智著,张心仪译:《亚洲历史文化背景下的越南彩绘瓷》,《故宫博物院院刊》2020年9期。

[53] 钟燕娣、秦大树:《明正德御窑彩瓷生产的阶段性及相关问题探讨——以2014年御窑遗址出土的新资料为中心》,《华夏考古》2018年4期。

[54] 图一〇,1,来自Kerry Nguy. n-Long, “An Indonesian Collection: Vietnam's Painted Ceramics”, Arts of Asia, Vol. 34, No. 2, 2004, p. 96. 图一〇,2-5,来自[越南]裴明智著,张心仪译:《亚洲历史文化背景下的越南彩绘瓷》,《故宫博物院院刊》2020年9期,图十三,图三十四,图三十五,图三。

[55] “No Ming gap at the Free”, Southeast Asian Ceramics Museum Newsletter, V1, no.2, 2004, pp.2.

[56] 方小金:《中国瓷器在泰国的传播及其影响研究》,硕士学位论文,厦门大学,2009年,第15页。其中明中期景德镇窑瓷器有长方形盒、树石鹿纹碗、麒麟纹盘、凤凰树石纹盘等。

[57] [英]M·苏莱曼:《东南亚出土的中国外销瓷器》,中国古外销陶瓷协会编印《中国古外销陶瓷研究资料》第一辑,1981年版,第42页。

[58] Olov R. T. Janse, “An Archaeological Expedition to Indo-China and the Philippines: Preliminary Report”, Harvard Journal of Asiatic Studies 6, 1941(02), pp.247-267.

[59] Gotuaco L et al, Chinese and Vietnamese Blue and White Wares Found in the Philippines, Manila, 1997, pp.131-133, p.135, p.142, pp.146-148, pp.150-151, pp.155-158.

[60] Tai, Yew Seng, Patrick Daly, E. Edwards Mckinnon, Andrew Parnell, R. Michael Feener, Jedrzej Majewski, Nazli Ismail, and Kerry Sieh, “The Impact of Ming and Qing Dynasty Maritime Bans on Trade Ceramics Recovered from Coastal Settlements in Northern Sumatra, Indonesia”, Archaeological Research in Asia 21, 2020, pp.100-174.

[61] Sumarah Adhyatman, Antique ceramics found in Indonesia: various uses and origins, Jakarta: Ceramic Society of Indonesia, 1990, p.258, p.329.

[62] Monique Crick, Chinese trade ceramics for southeast Asia from 1st to the 17th century, Geneva: Baur Foundation, 2010, p.245, p.249, p.253, p.255, p.269, pp.308:191-193, pp.311:204.

[63] Ströber, Eva, Ming: Porcelain for a Globalised Trade, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2013, pp.163, pp.167, pp.175.

[64] 陈洁:《明代早中期瓷器外销相关问题研究——以琉球与东南亚地区为中心》,《上海博物馆馆刊》2012年第1期。

[65] 三上次男著,奚国胜译:《斯里兰卡发现中国瓷器和伊斯兰国家陶瓷》,《南方文物》1986年第1期。

[66] 三上次男:《陶瓷之路》,文物出版社1984年版,第128-135页。

[67]同上书

[68] 三杉隆敏:《探索海上丝绸之路的中国瓷器》,中国古外销陶瓷协会编印《中国古外销陶瓷研究资料》第三辑,1983年版,第92-109页。

[69] 辛岛昇:《印度·马拉巴尔海岸出土的中国陶瓷片》,《东南文化》1992年第2期。

[70] 赵冰:《波斯湾巴林国卡拉特巴林遗址出土的东亚和东南亚瓷器》,《中国古陶瓷研究》第十四辑,紫禁城出版社2008年版,第599-614页。

[71] 赵冰、罗伯特·卡尔特尔、克莉斯强·威尔德、欧立夫·杰伽克松、茱莉雅·巴斯特克:《阿拉伯联合酋长国哈伊马角酋长国佐尔法·努杜德港口遗址出土中国瓷片》,《文物》2014年第11期。

[72] 张然、赛斯·普利斯曼、翟毅、单莹莹:《英藏威廉姆森波斯湾北岸调查所获的中国古代瓷片》,《文物》2019年第5期; Ran Zhang, “Chinese Ceramic Trade Withdrawal from the Indian Ocean: Archaeological Evidence from South Iran”, Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology, 2018(06), pp.73‐92, Figure6.

[73] 上海博物馆:《故宫博物院、上海博物馆藏明清贸易瓷》,上海书画出版社2015年版,第57、61、63、67页,。

[74] Regina Krahl, Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum, Istanbul, London: Sotheby Parke Bernet, 1986, pp.435-437, pp.439-440, pp.442-443, pp.445-448.

[75] John Alexander Pope, Chinese Porcelains from the Ardebil Shrine, Washington: Freer Gallery of Art, 1956, plate.69, plate.75;戴柔星:《阿德比尔清真寺收藏的中国瓷器》,《紫禁城》2016年第3期。

[76] 赵冰:《波斯湾巴林国卡拉特巴林遗址出土的东亚和东南亚瓷器》,《中国古陶瓷研究》第十四辑,紫禁城出版社2008年版,第599-614页。赵冰、罗伯特·卡尔特尔、克莉斯强·威尔德、欧立夫·杰伽克松、茱莉雅·巴斯特克:《阿拉伯联合酋长国哈伊马角酋长国佐尔法·努杜德港口遗址出土中国瓷片》,《文物》2014年第11期。

[77] 秦大树:《埃及福斯塔特遗址中发现的中国陶瓷》,《海交史研究》1995年第1期;弓场纪知著,黄珊译:《福斯塔特遗址出土的中国陶瓷——1998-2001年研究成果介绍》,《故宫博物院院刊》2016年第1期。

[78] 马文宽:《中国古瓷在非洲的发现》,紫禁城出版社1987年版,第7-8页。

[79] Zhao Bing, “Chinese-Style Ceramics in East Africa from the 9th to 16th century: A Case of Changing Value and Symbols in the Multi-Partner Global Trade”, Afriques, 2015, Figure 25; 马希桂,马文宽:《基尔瓦出土的中国瓷器》,中国古陶瓷研究会编《古陶瓷研究》第一辑,1982年版,第171-176页,。

[80] 马文宽:《肯尼亚出土的中国瓷器》,中国古陶瓷研究会《景德镇陶瓷》第一辑,1983年版,第156-162页。

[81] 丁雨、秦大树:《肯尼亚乌瓜纳遗址出土的中国瓷器》,《考古与文物》2016年第6期。

[82] Dashu Qin, Yu Ding, “Mambrui and Malindi”, in Stephanie Wynne-Jones, Adria LaViolette ed. The Swahili World, Routledge: Oxon and New York, 2018, pp. 205-213.丁雨:《肯尼亚曼布鲁伊遗址及马林迪遗址的考古学研究》,博士学位论文,北京大学,2015年。

[83] 刘岩、秦大树、齐里亚马·赫曼:《肯尼亚滨海省格迪古城遗址出土中国瓷器》,《文物》2012年第11期;秦大树:《肯尼亚格迪古城和蒙巴萨沉船出土明清瓷器相关问题讨论》,《考古学研究》第十一卷,科学出版社2019年版,第409-421页;

[84] 马达加斯加出土瓷器的资料来自于2019年北京大学考古文博学院秦大树教授带领的团队,在法国巴黎凯布朗利河岸博物馆及尼姆博物馆对非洲马达加斯加武黑马尔遗址出土的中国瓷器进行调查所得。

[85] Lion-Goldschmidt Daisy, Les “Porcelaines Chinoises Du Palais De Santos”, Arts Asiatiques 39, No. 1, 1984, pp. 5-72, Fig 12-13, Fig 15, Fig 17;王冠宇:《葡萄牙里斯本桑托斯宫藏中国外销瓷》,《2012海上丝绸之路:中国古代瓷器输出及文化影响国际学术研讨会论文集》,浙江人民美术出版社2013年版,第302-311页。

[86] Maria Antónia Pinto de Matos, The RA Collection of Chinese Ceramics-A Collector's Vision, UK: Jorge Welsh Books, 2011, Cat. 57; Alberto Varela Santos, Portugal in Porcelain from China: 500 Years of Trade, Lisbon: Artemágica, 2007, pp.104-105.

[87] 现藏于华盛顿国家美术馆,原图可参考https://www.nga.gov/collection/art-object-page.1138.html

[88] Stacey Pierson, From Object to Concept: Global Consumption and the Transformation of Ming Porcelain, Hong Kong: Hong Kong University Press, 2013, pp.41.

[89] Canepa Teresa, Silk, Porcelain and Lacquer: China and Japan and their Trade with Western Europe and the New World, 1500-1644, Leiden University, 2015, pp128-129.

[90]王冠宇:《葡萄牙人东来初期的海上交通与瓷器贸易》,《海交史研究》2016年第2期。

[91] 1511年,葡萄牙人占领了马六甲,据《珍贵的礼物》(Tuhfat al-Nafis)记载,马六甲统治者苏丹马末沙(Sultan Mahmud Syah)及皇子阿末(Raja Ahmad)一路向东南撤退,葡萄牙人则一路追击,苏丹最终于1528年在逝世,皇子阿末继承其位,并于柔佛河上流支河忒罗河(Sungai Telor)建城,成立新政权,即柔佛王朝, 阿末王子成为柔佛王朝的建立者以及第一任统治者苏丹阿拉乌丁(Sultan Alaudin Riayat Shah)。参见R. O. Winstedt, “The Malay Annals of Sejarah Melayu” (马来年鉴), Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society (JMBRAS), Vol. 10, No.3(115), 1938, pp. 15-17, the Sejarah Melayu original text that used was from Raffles MS No. 18. 另见Raja Ali Haji Ibn Ahmad, Tuhfat al-Nafis(珍贵的礼物), inVirginia Matheson and Barbara Watson Andaya translate, The Precious Gift, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982, p. 17.

[92] W. George Maxwell, Barretto De Resende’s Account of Malacca, downloaded from Perpustakaan Negara Malaysia’s database(马来西亚国家图书馆数据库), 1911, pp. 4. 转引自王沛滇:《马来西亚柔佛州11至20世纪初中国瓷器的阶段性讨论》,学士学位论文,北京大学,2021年。

[93] 马六甲在葡萄牙人占领以前获得了明朝政府的大力支持,郑和还在此地建立了城堡作为中转之地。同时,马六甲王朝统治者改信奉伊斯兰教,从而成为穆斯林商人首选之地。而葡萄牙人却通过设立的一些贸易政策,使原先作为马六甲主要客户群体的穆斯林商人感到了来自葡萄牙的轻视,随转向其他港口进行商业贸易,葡萄牙人还对居住于马六甲的华人进行打压,再加上来自亚齐国的攻击,使马六甲作为重要贸易港口的地位迅速下降。Manuel Lobato, “Melaka is like a cropping field Trade Management in the Strait of Melaka during Sultanate and the Portuguese Period”, Journal of Asian History, Vol.46, No.2, 2012, p. 236.

[94] M. A. P Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630, The Hague Martinus Nijhoff, 1962, pp.139-141.

[95] 1960年,W. G. Solheim II与马John Matthew两人在对古柔佛古城遗址进行了大规模的发掘,参见Wilhelm G. Solheim and Erneste Green, “Johore Lama Excavation 1960”, Federation Museum Journal, Vol. X, 1965, pp.1-10. Matthew发文记录了陶瓷器的出土情况,在城墙部分一个时代为1545-1587年之间的地层中。发现超过21000片的陶瓷残片,当中的7035片为明代青花瓷。参见John Matthews, “A. Results of Excavations in Malaya”, Asian Perspectives, Vol.5, No.2, 1961, pp. 237-238. 这些出土青花的时代虽然略晚于本文讨论的时期,但也表明了当时这种中转贸易的盛行,葡萄牙人在开埠澳门以后,甚至是隆庆开关以后的很长时间里一直从东南亚的贸易集散中心获取中国瓷器。

[96] 秦大树:《从海外出土元代瓷器看龙泉窑外销的地位及相关问题讨论》,载故宫博物院、浙江省博物馆、丽水市人民政府 编《天下龙泉:龙泉青瓷与全球化》卷三《风行天下》,故宫出版社2019年版,第272-297页。

[97][日]橋本久和監修,日本中世土器研究会編:《考古学と室町・戦国期の流通》,東京:高志書院,2011年版,第187-206页。

[98] 张荣蓉:《琉球王国首里城出土元明时期龙泉青瓷与景德镇青花瓷研究》,博士生学位论文,北京大学,2020年,第326-334页。

[99] 项坤鹏:《浅析东南亚地区出土(水)的龙泉青瓷——遗址概况、分期及相关问题分析》,《东南文化》2012年第2期。

[100] Franck Goddio, Monique Crick, Peter Lan, Stacey Pierson and Rosemary Scott, Lost at Sea: The Strange Route of the Lena Shoal Junk, London: Periplus, 2002.

[101] Bobby C. Orillaneda, The Santa Cruz, Zambales Shipwreck Ceramics: Understanding Southeast Asian Ceramic Trade during the Late 15th Century C.E.,Master’s Thesis. The University of the Philippines Diliman, 2008.

[102]赵冰、罗伯特·卡尔特尔、克莉斯强·威尔德、欧立夫·杰伽克松、茱莉雅·巴斯特克:《阿拉伯联合酋长国哈伊马角酋长国佐尔法·努杜德港口遗址出土中国瓷片》,《文物》2014年第11期。

[103] 2013年,广东省文物考古研究所等单位对广东省东北部的大浦县余里窑址开展了大规模的考古发掘,发现余里窑的产品以仿龙泉窑的青瓷器为主,开始生产的时代为明代弘治年间及以后,部分产品与龙泉窑的产品十分相似,另有部分产品与东南亚的仿龙泉器物特征有诸多相似之处。此前由于对新材料掌握的局限,有些被判定为东南亚青瓷的器物,很可能是广东产的仿龙泉青瓷。参见广东省文物考古研究所等:《广东大浦余里明代窑址2013-2014年发掘简报》,《文物》2019年第10期。

[104]丁雨:《肯尼亚曼布鲁伊遗址及马林迪遗址的考古学研究》,博士学位论文,北京大学,2015年。马林迪老城出土74件明中期瓷器,其中有54件景德镇青花瓷,15件龙泉青瓷。

[105] 洪武到宣德,1368-1435年。

[106]秦大树:《肯尼亚格迪古城和蒙巴萨沉船出土明清瓷器相关问题讨论》,《考古学研究》第十一卷,科学出版社2019年版,第409-421页。

[107] 景德镇市陶瓷考古研究所,北京大学考古文博学院,江西省文物考古研究所:《景德镇落马桥红光瓷厂窑址明清遗存发掘简报》,《文物》2020年11期。

[108] 高宪平,秦大树,邹福安:《景德镇落马桥窑址发掘明代早期遗存的主要收获》,《考古与文物》待刊。

[109] 秦大树,高宪平:《景德镇明代正统、景泰、天顺三朝瓷窑遗址考古发现综论》,上海博物馆编《十五世纪的亚洲和景德镇瓷器》,上海古籍出版社2020年版,第184-214页。

[110] 浙江省文物考古研究所,北京大学考古文博学院,龙泉青瓷博物馆编著:《龙泉大窑枫洞岩窑址》,文物出版社2015年版,第549页。

[111] 王光尧:《关于清宫旧藏龙泉窑瓷器的思考——官府视野下的龙泉窑》,同上书。

[112] Roxanna M. Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia: Towards a Chronology of Thai Trade Ware, Bangkok: The Siam Society, 2009, pp.69-70.

[113] Qin Dashu, “Ming Ceramics Discovered in Kenya and Some Related Issues”, in Craig Clunas, Jessica Harrison-Hall, Luk Yu-ping eds, Ming China: Courts and Contacts 1400-1450, London: The British Museum, 2016, pp. 245-252.

[114] 张荣蓉:《琉球王国首里城出土元明时期龙泉青瓷与景德镇青花瓷研究》,博士生学位论文,北京大学,2020年,第326-334页。

[115] Franck Goddio, Monique Crick, Peter Lan, Stacey Pierson and Rosemary Scott, Lost at Sea: The Strange Route of the Lena Shoal Junk, London: Periplus, 2002.

[116] Bobby C. Orillaneda, The Santa Cruz, Zambales Shipwreck Ceramics: Understanding Southeast Asian Ceramic Trade during the Late 15th Century C.E., Master’s Thesis. The University of the Philippines Diliman, 2008.

[117] Roxanna Brown & Sten Sjostrand, Maritime Archaeology and Shipwreck Ceramics in Malaysia, Department of Museums and Antiquities, Kula Lumpur, 2002. Sten Sjostrand, The Xuande Ceramics, Oriental Art, 1997(43/2, summer):7-14. Roxanna Maude Brown, Xuande-Marked Trade Wares and the Ming Gap, Oriental Art, 1997(43/2, summer):2-6.

[118] 马文宽:《明代瓷器中伊斯兰因素的考察》,《考古学报》1999年第4期。翁宇雯:《真主的追随者:明武宗及其官窑回回纹器皿》,《故宫学术季刊》,2011年,第二十九卷第二期,第147-209页。谢明良:《十五世纪的中国陶瓷及其有关问题》,《故宫学术季刊》,1999年,第十七卷第二期,第123-146页。

[119] J. Fleisher, “Rituals of consumption and the politics of feasting on the Eastern African coast, AD 700-1500”, Journal of World Prehistory, 2010, Vol.23(4), pp.195-217.

[120] Zhao Bing, “Luxury and power: The Fascination with Chinese Ceramics in Medieval Swahili Material Culture”, Orientations, 2013, Vol.4, pp.71-78.

[121] 丁雨:《中国瓷器与东非柱墓》,《故宫博物院院刊》,2017年第5期。

[122] [美]罗伯特·芬雷著,郑明萱译:《青花瓷的故事》,海南出版社2015年版,第287-315页。

[123] 尽管景德镇瓷器本身还有品质的高低,以面对不同的使用阶层;也具有风格的不同,以适应不同地区的风俗习惯,如西亚中东地区较多的发现器型较大的碗盘,而东南亚地区则多见伊斯兰风格的器物,在东亚则主要是国内流行风格的器物。

[124] Roxanna Maude Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia: Towards a Chronology of Thai Trade Ware. Bangkok: The Siam Society under Royal Patronage, 2009.

[125] 秦大树:《从海外出土元代瓷器看龙泉窑外销的地位及相关问题讨论》,载故宫博物院、浙江省博物馆、丽水市人民政府 编《天下龙泉:龙泉青瓷与全球化》卷三《风行天下》,故宫出版社2019年版,第272-297页。

[126] 秦大树:《肯尼亚出土中国瓷器的阶段性讨论 (Discussion on Stages of Maritime Trade Based on Chinese Ceramics Found in Kenya)》,(韩国)《海洋文化财》(Journal of Maritime Heritage),2017年10期。

[127] 秦大树:《从海外出土元代瓷器看龙泉窑外销的地位及相关问题讨论》,载故宫博物院、浙江省博物馆、丽水市人民政府 编《天下龙泉:龙泉青瓷与全球化》卷三《风行天下》,故宫出版社2019年版,第272-297页。

[128] 新垣力、瀬戸哲也:《沖縄における14世紀~16世紀の中国産白磁の再整理》,《14~16世紀の青磁の様相整理メモ》,《沖縄埋文研究3》,沖縄県立埋蔵文化財センター,2005年,第79-98页。瀬戸哲也、仁王浩司、玉城靖、宮城弘樹、安座間充、松原哲志:《沖縄における貿易陶磁研究》,《沖縄埋文研究5》,沖縄県立埋蔵文化財センター,2007年,第55~76页。

[129] 王新天,吴春明:《论明清青花瓷业海洋性的成长——以“漳州窑”的兴起为例》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2006年第6期。.

[130]秦大树:《肯尼亚出土中国瓷器的阶段性讨论 (Discussion on Stages of Maritime Trade Based on Chinese Ceramics Found in Kenya)》,(韩国)《海洋文化财》(Journal of Maritime Heritage),2017年10期。

[131] 李金明:《明代海外贸易史》,社会科学出版社1990年版,第11页。

[132] Qin Dashu, “Ming Ceramics Discovered in Kenya and Some Related Issues”, in Craig Clunas, Jessica Harrison-Hall, Luk Yu-ping eds, Ming China: Courts and Contacts 1400-1450, London: The British Museum, 2016, pp. 245-252. 秦大树:《从海外出土元代瓷器看龙泉窑外销的地位及相关问题讨论》,载故宫博物院、浙江省博物馆、丽水市人民政府 编《天下龙泉:龙泉青瓷与全球化》卷三《风行天下》,故宫出版社2019年版,第272-297页。

[133] Roxanna Maude Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia: Towards a Chronology of Thai Trade Ware. Bangkok: The Siam Society under Royal Patronage, 2009.

[134] 张然、翟毅:《古代中国与伊朗南部地区陶瓷贸易管窥——以安德鲁·乔治·威廉姆森的调查为中心》,《故宫博物院院刊》2019年第7期。

[135]弓场纪知著,黄珊译:《福斯塔特遗址出土的中国陶瓷——1998-2001年研究成果介绍》,《故宫博物院院刊》2016年第1期。

[136] 刘淼:《明代前期海禁政策下的瓷器输出》,《考古》2012年第4期;陈洁《明代早中期瓷器外销相关问题研究——以琉球与东南亚地区为中心》,《上海博物馆馆刊》2012年第1期。

[137] 戚畅:《海禁与朝贡:明朝官方贸易研究(1368-1567)》,硕士学位论文,暨南大学,2012年,第61页。

[138] (明)张燮:《东西洋考》卷七,《税饱考》,中华书局1981年版,第131页。

[139] 《明武宗实录》卷一九四,中央研究院历史语言所影印本1962年版,第3631页。

[140] 万明:《明代白银货币化:中国与世界连接的新视角》,《河北学刊》2004年3期。

[141] Kevin Fewster, Hatice Hürmüz Başarin, Vecihi Başarin, Gallipoli: the Turkish story, Allen & Unwin, 2003.

[142] Susan Belasco, Linck Johnson, The Bedford Anthology of American Literature: Volume One: Beginnings to the Civil War, Bedford/St. Martin's, 2007, p.66.