潘桑柔 | 分裂的天堂:14世纪《史集》文本与图像中的“伊赖姆城”

现藏于爱丁堡大学图书馆(Edinburgh University Library)中的MS Or.20号抄本完成于1306—1310年间的伊利汗国都城大不里士(Tabriz),是伊斯兰史学巨著《史集》(Jāmi’al-tawārīkh)存世最早的阿拉伯语插图本。书中比较完整地保存了卷二“世界史”中的《伊朗与伊斯兰史》,系统性地载录了自人类始祖阿丹(Adam)至伊斯兰历704年(1304—1305)间伊斯兰世界的核心地带——中亚和西亚地区的历史,构成了全书篇幅最长、时间跨度最大、涉及人物和政权数量最多的一个部分,所采史料和写作逻辑也显示出塔巴里《众先知与君王史》(Tarikh al-Rusul wa al-Muluk)的深刻影响。[1]

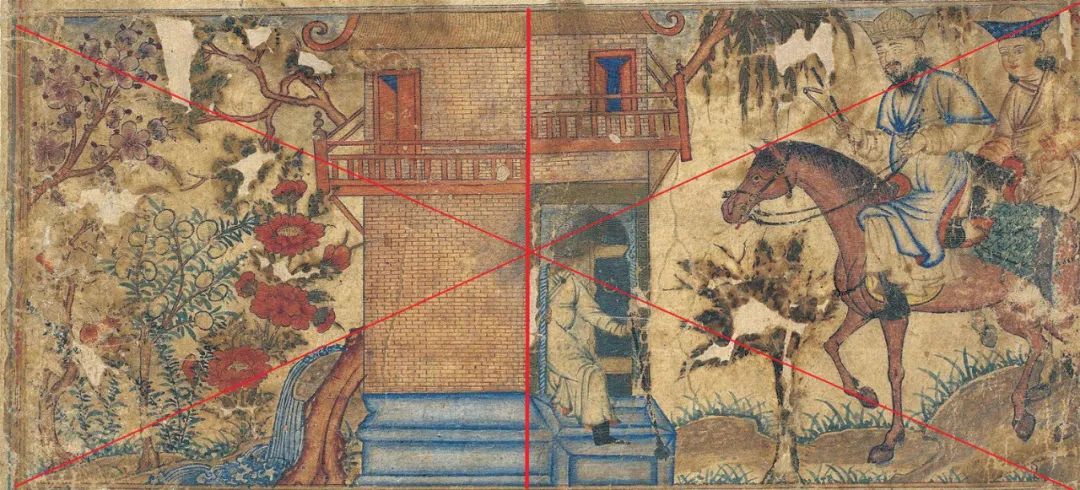

引人注意的是,《伊朗与伊斯兰史》首页配有一幅视觉特征和表现主题都显得颇为难解的细密画插图(图1)。窄长的画面正中央坐落着一座中式风格的二层小楼,并被一条意义不明的纵贯线一分为二。整个画面空间也随之被分为两个截然不同的组成部分:左侧流水潺潺、花木繁盛,但空无人迹;右侧则有两名男子骑马缓缓接近。另有一人持手杖,正从小楼开敞的门扉中步出。

图 1 ˉ《伊赖姆城》,《史集·伊朗与伊斯兰史》第 1r 页插图,1306—1310 年,爱丁堡大学图书馆藏

对照文本可知,这幅插图再现的是《史集·伊朗与伊斯兰史》第一章“努哈与大洪水之前的众先知以及伊朗诸王历史的开端”中,一位见诸《古兰经》的阿拉伯先知呼德(Hud)的生平故事。他曾被遣去告诫大兴土木的阿德族人,但这并不能解释这条纵贯线存在的意义。这座楼阙和画面空间为何被准确地切分成两半,又为何无法再度弥合为一个整体?分裂后的建筑物和空间各自代表什么?最重要的是,画师为何会特意令这条纵贯线与画面中轴线相重叠,令图像主题、空间和意义由统一走向断裂?

一、分裂的楼阙

《伊赖姆城》(City of Iram)画面中央坐落着一座外表异乎寻常的建筑物:它矗立在几块巨型的蓝色石板堆叠起来的基座上,通体由红砖砌筑而成(图1)。一道由斜撑加固的朱漆木制直棂栏杆则暗示观者,这座建筑物可划分为上下两层,登临二楼的步道或楼梯则隐藏在内部。上层设有两扇向内开启的朱漆木门,透出深蓝色的室内空间,以便强化建筑物的立体效果和空间的纵深感,并预示了稍晚的《亚历山大的棺材》(The Bier of Alexander)、《埃斯凡迪亚尔来到古什塔斯帕面前》(Isfandiyar approaches Gushtasp)等《蒙古大列王纪》(Great Mongol Shahnama)细密画插图中类似处理手法的流行。[2]屋顶由典型的中式卷檐和片瓦屋面组成,画师非常关注脊线的装饰效果,使之呈现出植物卷须一般上翘的形态,而他疏知片瓦结构的事实则令屋顶变成了数条平行线的组合。

最特殊的是,这座建筑物被一根垂直的线条贯穿而过,分裂成左右两个部分。它们的结构大体一致,除了左边略大于右边,右侧一层墙体表面多出了一扇四方门廊。同时,这条纵贯线也令整座建筑物呈现出一种极为罕见的“错位”状态:左右两个部分紧密相连,仅有一线之隔,但墙体、木制栏杆和脊线上翘的屋顶的大小和位置有着显著差异,无法被精确地重新组合为一个整体。

针对这座建筑物的诸多特殊构造,学界尚未取得一致意见,只有门井由佳(Yuka Kadoi)简要讨论过这座建筑物屋顶四角处的“角状突出物”(horn-like projections)及其可能的中式来源。对照宋版《营造法式》卷八插图“殿堂等八铺作”,她将这类外形极为夸张的屋脊视作伊斯兰画师对来自中国的图像底本的又一次“误读”(misunderstanding),但更显眼的建筑分裂和错位现象反倒没能获得关注。[3]因此,在讨论该现象的成因及其来源之前,我们需要首先明确的是,《伊赖姆城》究竟描绘了何种主题?它再现的是某一座单体建筑,还是一个城市的景观?

据追溯,“伊赖姆”一词最早出现在《古兰经》第八十九章“黎明”(Al-Fajr)之中:

难道你不知道你的主怎样惩治阿德人——有高柱的伊赖姆人(Iram, with the great columns)吗?(89:6—7)[4]

由此可知,“伊赖姆”是一个族群的名称,曾营建以高柱支撑或装饰的建筑物。而这个族群有着别名——阿德人,其狂妄自大的事迹比其建筑要著名得多,并涉及前伊斯兰时代出现的一名阿拉伯先知——呼德的事迹。对照第二十六章“众诗人”(Al-Shu’ara)可知:

阿德人曾否认使者。当时,他们的弟兄呼德曾对他们说:“你们怎么不敬畏呢?……你们在高地上建筑一个纪念物(build on every high place a symbol),以供游戏。你们设立一些堡垒(You take for yourselves strongholds),好像你们将永居尘世一样……”(26:123—131)[5]

塔巴里和马苏第笔下的版本都是对《古兰经》的重述和扩写,并旨在强调阿德人拜偶像的做法,使得伊赖姆城变成不信主的代名词:

阿德族崇拜三个偶像,其中一个叫作萨达(Sada),另一个叫撒穆德(Samud),第三个叫阿尔-哈巴(al-Haba’)……他们说:“还有谁比我们更强大?”只有少数几个人相信呼德……呼德对他们说:“你们是否仅仅为了虚空的快乐,而在高地上建造一个纪念物?你们是否建造坚固的堡垒,意欲令自己永世长存?你们抓住别人的时候,你们是否像对待叛徒一般残酷地处置他们?……”说完,主令阿德人三年无雨,他们开始受苦。[6]

阿德是一个身强力壮、身材高大的人。他是胡思的儿子,胡思是艾赖姆的儿子,艾赖姆是闪的儿子,闪是努哈的儿子……据传说,他将其统治权扩张到大地上的所有王国。是他修建了拥有高柱的伊赖姆城或亚历山大拴马桩。[7]

综合来看,在14世纪初《史集》面世之前,伊斯兰世界对伊赖姆城外观的描述和想象都基于《古兰经》:它是一座宏伟的建筑物,建立在高地上,配有多根高柱,其性质和外观近似于一座具有强烈象征意味的纪念碑。其中,“高地”的细节令人或多或少地联想到插图《伊赖姆城》中作为中式小楼基础的巨大石板,但与画中人物的身量相比,它很难称得上高大,或是具备任何纪念碑的视觉属性。此外,《史集》插图中的伊赖姆城也没有配备任何柱子,门廊、朱漆栏杆、中式屋脊等细节均出于画师自己的补充。因此,在爱丁堡本《史集·伊朗与伊斯兰史》面世之前,伊斯兰世界中并没有刻画伊赖姆城的图像存世,这座城市只是以一个象征性的概念流传于世。

到了拉施特笔下,伊赖姆城的面貌略有变化,但依旧无法与藏于爱丁堡的《伊朗与伊斯兰史》中的插图形成精确的对应关系:

三名苏丹抵达那里,而他们所属的部族(即阿德)现在已经彻底绝迹。他们用黄金、白银和各色宝物建起了一座城市。所有的材料都来自于他们治下的区域,而他们完成了这项工程。他们完全享受着这座宏伟的宫殿……而建设它花费了将近300年的时间……古谚道:“这个国家里没有任何一座城市堪与有高柱的伊赖姆城相比。”人们为这座建筑物目眩神迷,不信主者和异教徒的数量激增,直到他们完全不再相信主的祝福。主为这些子民派去了先知呼德,他是部族中最有智慧的人,也是后代之一。[8]

除了伊赖姆城有高柱的特征,拉施特更关注的是这座城市的营建过程:他强调伊赖姆城出自阿德族三位君主之手的事实,而这一点能够对应爱丁堡本插图最右侧出现的君主和侍从形象。其次,拉施特补充了建设伊赖姆城时使用的各类贵重材料,包括黄金和白银,以及近乎夸张的时间跨度,但这些细节无一出现在画师的笔下。最重要的是,通过讲述建造者和阿德部族的普通民众享用和迷恋这座建筑的做法,拉施特再度循着《古兰经》所确立的观念传统,将这座巧夺天工的人力之作与阿德人狂妄自大的悖逆之举联系起来。

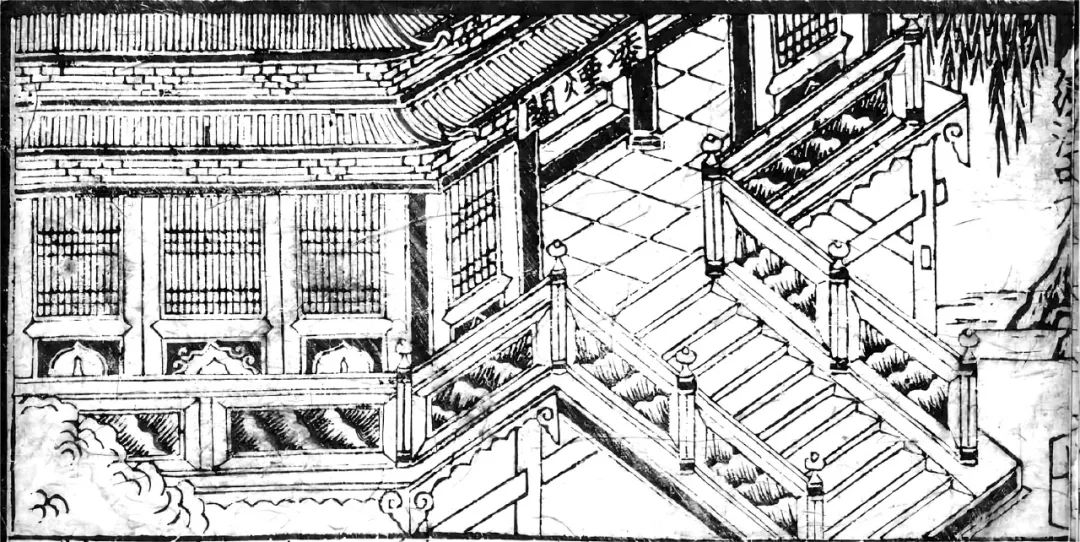

那么,画师是如何在文本之外独立地创造出一个伊赖姆城的?正如门井由佳的推断,画师对同期中式建筑的了解与模仿绝不仅限于屋顶构造。根据下层设平座、以栏杆隔开上下结构以及单开门的特征来看,它的形制可大体定为单层楼阙,类似于北京故宫博物院藏张择端本《清明上河图》和北宋刊本经折装《妙法莲华经》中的城楼建筑,以及《新刊全相平话·前汉书续集》插图《惠帝游凌烟阁》中刻画的凌烟阁(图2)。[9]由于画面上半部分仅露出部分垂脊和平铺整个屋顶面的片瓦,人们很难根据脊线的数量和位置关系来推断画师模仿的究竟是悬山顶、硬山顶还是庑殿顶建筑。图中也未刻画任何吻兽或脊兽,说明画师的确不曾准确地再现真实的中式建筑结构及其外观。这一点既有可能出自误解,也有可能是对相关图像中的细节进行了夸张化的处理,如南宋嘉定本《天竺灵签》第四十二签图中刻画粗陋、高高上翘的脊线(图3),以及马远《雕台望云图》中的类似细节。[10]对照爱丁堡大学图书馆藏《伊朗与伊斯兰史》第11r页插图《参孙摧毁非利士人的殿堂》(Samson destroys the temple of the Philistines)可知,此类异常卷翘的脊线被《史集》画师视作中式建筑的一类典型结构要素,而拱起的两面屋坡却被错误地描绘成了平顶,本应铺有片瓦的地方则饰以连贯的球路纹,说明这幅插图与《伊赖姆城》中的中式楼阙一样都注入了颇多夸张、想象乃至错误的成分。

图 2 ˉ《新刊全相平话·前汉书续集》插图《惠帝游凌烟阁》,元至治年间(1321—1323)福建新安虞氏刊本,日本内阁文库藏

图 3 ˉ 南宋嘉定本《天竺灵签》第四十二签图,1208—1224 年新安虞氏刊本,日本内阁文库藏

横贯楼阙中部的朱漆木制栏杆则更加忠实于中式建筑中的做法:转角处设圆柱形望柱,顶部缀有双宝珠。栏杆本身未设栏板,亦无任何装饰,仅以两根平行的寻杖与数根短小的间柱交错而成,基本符合《营造法式》以及宋元时期的栏杆形制,典例可见于台北故宫博物院藏《元人画春堂琴韵》轴中的直棂纹栏杆。然而,在栏杆下方,起于平座外墙,呈三角形斜向撑起望柱的一个结构细节却不见于中式建筑。其形态和功能颇似一类设置于屋檐下的斜撑,在廊柱出挑短梁与柱身交接处补充一个支撑构件,以便加强梁头和立面的结构稳定性,主要流行于南方地区。[11]然而,《伊赖姆城》中类似“斜撑”的部件却并未设于檐下,而是主要承担起稳固栏杆的功能,说明它并非源于中式建筑,而是直接传续了西亚地区的一类建筑结构和表现传统,如1237年绘于巴格达的哈里里《玛卡梅》(Maqāmah)抄本第105r页也门扎比德(Zabid, Yemen)奴隶市场中支撑棚顶的构件(图4),以及第120v页宫殿一、二层交界处从上方勾连起栏杆的类似结构,其位置和形态都是完全一致的。如果进一步向前追溯,萨珊时代的建筑中也出现了“斜撑”,如一件保存于莫斯科埃尔米塔什博物馆中的“围攻城堡”(Siege of Castle)主题银盘,二层露台下方正好也有两处三角形的斜向支撑结构(图5)。[12]

图 4 ˉ 也门扎比德奴隶市场建筑中的“斜撑”部件,哈里里《玛卡梅》,MS Arabe 5847 号抄本第 105r 页,1237 年,法国国家图书馆藏

图 5 ˉ 城堡“斜撑”部件,萨珊阿尼科瓦银盘装饰细节,9—10 世纪,埃尔米塔什博物馆藏

“斜撑”式部件的出现说明伊赖姆城也与伊斯兰建筑传统保持着千丝万缕的关联。在这座楼阙的右半侧,一层设有一处开启的四方门廊,其高度与左半侧的木制栏杆相同。门廊外框配有一条不间断的库法体文字与植物图案交织而成的装饰带,内侧是一个配有双柱的尖拱,转角区域则填充着缠绕的植物纹样。门扉表面饰有两道平行的黄铜装饰,以及对称的铺首圆环。这类吸收中式小木作风格的伊斯兰尖拱门在当时十分常见,如位于布哈拉和撒马尔罕之间的里巴特·马里克(Rebāṭ-e Malek)客栈(图6),以及1307年完成于大不里士的《古代民族史》(History of Ancient Nations)抄本第91r页插图《攻陷阿尔-穆卡纳要塞》(The storming of the fortress of Al-Muqanna)中的门廊。由此来看,《伊赖姆城》画面正中央的建筑不应当被简单地视作画师对中国建筑的“误读”,而是出自有意的拼接与组合,是一座融合了中式风格和伊斯兰建筑结构的楼阙,无法与任何单一的图像底本或建筑传统相对应。

图 6 ˉ 里巴特·马里克客栈门廊,1078—1079 年,乌兹别克斯坦

值得注意的是,正从这扇尖拱门中走出的男子面目虽然已经漫漶不清,但这个细节与流行于宋元墓葬壁画中的一类细节高度相仿,即“启门者”的形象。[13]此类图像最早可追溯至东汉,如四川芦山王晖墓石棺前挡装饰(图7),多呈现为半扇门扉关闭、另半扇开启,有一人从门后露出半身或向外缓缓步出的形式,主角性别有男有女,涵盖各个年龄段,并有大量宋元时期的实例存世。[14]这个特殊的细节有效地激活了相对有限且静止的墓室空间,[15]而《伊赖姆城》一画中的细节应当也发挥着类似的作用,以便突破建筑物的平面效果。然而,我们不能仅依据形式上的相似性就判定该细节源自中国艺术,因为13世纪活跃于中亚地区的巴格达画派已经做出了类似的空间探索,如1237年绘于巴格达的哈里里《玛卡梅》抄本第158v页画面右侧将上半身和右手探出门框的老者,以及《迪亚士图集》(Diez Album)中出现的类似细节(图8),说明这是一类非常常见的暗示空间深度的手法。

图 7 ˉ “妇人启门图”,四川芦山东汉王晖墓石棺前挡装饰

图 8 ˉ “妇人启门图”,《迪亚士图集》第 70 部图63-13(局部),14 世纪初,柏林国家图书馆藏

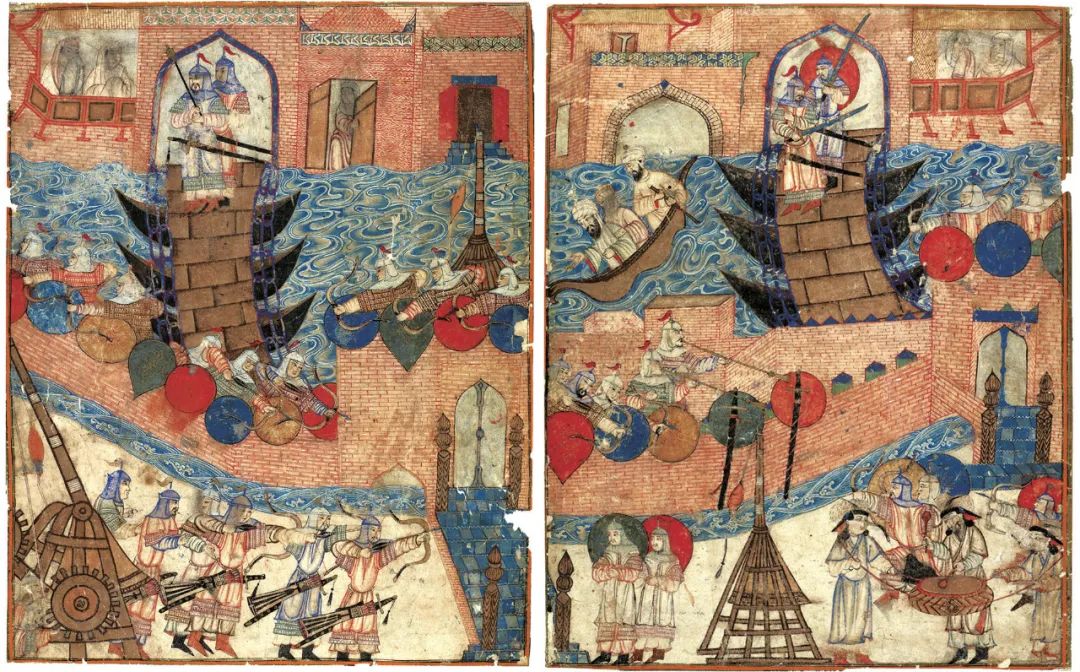

至此,仍有一个问题有待解答:伊赖姆城为何会被“一分为二”?它是否像开启的门窗和“启门者”的形象一般,出自画师对更为复杂的建筑空间的探索和追求?巧合的是,在德国柏林国家图书馆藏《迪亚士图集》第71部保存的两幅对页插图中,卷翘的中式屋脊、被粗略描绘的片瓦屋顶、砖石墙体、“斜撑”状构件和伊斯兰四方门廊等出现在《伊赖姆城》建筑物中的细节被再度组合起来(图9)。这两幅插图共同刻画了一个被河水一分为二的城市,一架浮桥将画面下方横贯的城墙和上方的城市空间联系起来,墙头上站着数名在盾牌掩护下射箭的重甲士兵。护城河和紧闭的城门外则出现了大型投石机、攻城的士兵和鼓舞士气的乐师。

图 9 ˉ《巴格达的陷落》,《迪亚士图集》第 71 部,约 1300—1330 年,柏林国家图书馆藏

据研究,这两幅插图原属于一部同出于拉施特镇的《史集·蒙古史》抄本,完成于1300—1330年,其风格与爱丁堡本和哈里里本插图都有着极高的相似度,但与之相配的文本早已佚失。[16]它们再现了1258年旭烈兀带领下的蒙古士兵攻陷巴格达城的场景:图9左半幅画面描绘的是巴格达城市西侧对蒙古士兵的顽强抵抗,右半幅画面则再现了城市东侧的陷落,以及末代阿拔斯哈里发穆斯台绥木(Al-Musta’sim)乘船出逃的场景。[17]因此,这两幅插图在情节上前后接续,构图高度相仿,其关联性是显而易见的。

图9左、右半幅画面的顶部都再现了当时伊斯兰世界的中心——巴格达的城市景观。图9右半幅画面左上角出现了一座外观、形制与伊赖姆城完全相同的楼阙:朱红色的屋脊线呈现出植物卷须般上翘的视觉效果,屋檐下配有类似于“斜撑”的三角形构架,而屋顶同样由数条平行线排列绘成。图9左、右上角处各有一座结构相近的小楼向外突出,其脊线和屋顶的视觉效果与左上角的建筑完全相同。两名戴头巾的女子正凭栏而望,而栏杆也都是由“斜撑”状构件加固的。这两座突出的小楼均设于一个伊斯兰风格的尖拱门廊一侧,两名士兵正从门中走出,踏上浮桥,而图9左半幅画面右侧描绘的两座穹顶建筑外墙则各有一扇对外开启的门扉,有一名女子站在其中,一手搭在门扉表面,作观望状,其作用与“启门者”一般别无二致。因此,屋脊线、片瓦顶、“斜撑”状构件和伊斯兰尖拱门等建筑要素的组合并不是《伊赖姆城》中建筑物的独有特征,而是一类流行于拉施特镇《史集》画师群体内部的图像资源,可以被用于塑造任何一座重要的建筑或城市景观。

与发生分裂和错位的伊赖姆城类似的是,《迪亚士图集》中构成巴格达城市景观的多座建筑物同样呈现出不协调的分裂感或错位效果。城市里的中式楼阙、伊斯兰尖拱门和圆形穹顶建筑均被画师处理成扁平的墙体,沿着水平方向并置和组合,其间仅以一条垂直的细线分隔开来,构成了数个彼此紧邻,但相互关系显得模糊不清的建筑空间。最明显的是图9左、右上角处均坐落着一栋配有“斜撑”式部件和中式屋脊线的楼阙,以及一个带有伊斯兰四方门廊的出入口,二者的视觉特征和组合关系与《伊赖姆城》中的楼阙完全相同,但它们各自代表着不同的建筑。

据此判断,画师对伊赖姆城的处理手法颇具矛盾色彩:面对伊斯兰世界中不具备任何既定图式的事实,画师通过组合中式建筑与伊斯兰建筑的方式完成了对它的构建。该手法也暗示,画面中的伊赖姆城并非一个完美的整体,它随即因为一根纵贯线的出现而再度走向了分裂。因此,构成《伊赖姆城》画面中央楼阙的左右两个部分不属于同一个整体,而是代表两座不同的建筑,以及两个不同的空间。与《迪亚士图集》不同的是,画师有意将这两个部分处理成结构和视觉特征基本相同的形式,以便在塑造一个复杂的画面空间时强化这种错位关系的特殊性:如果顺着纵贯线将两个部分切分开来,再以木制栏杆的位置和尺寸为标准重新进行拼合,我们就会发现,这两半边建筑各自遵循着不同的比例绘出,它们之间的裂痕是无法通过手动拼合的方式来消除的。

对此,在形式上走向分裂与错位的同时,画师是否想要通过伊赖姆城表达某种特殊的意义?

二、中轴两侧:天堂与尘世

与代表伊赖姆城的楼阙发生分裂和错位现象直接相关的是,整个画面的空间也带给观者完全相同的视觉体验。以这条纵贯线为界,画面右半边完全被人占据:一名面貌被门廊遮住的男子正左手持杖,迈着右腿步出这座小楼,从而与二层开启的窗户一起强化了整幅插图的空间深度。两名骑在马背上的男子正面朝建筑物的方向走来:一人手持马鞭,头戴塞尔柱风格的王冠,身后跟随着一名头戴蒙古折檐帽的随从,说明他应当是一名尊贵的王者,极有可能就是拉施特笔下伊赖姆城的营建者——阿德人的君主。两人似乎都即将迈入建筑物右半边开设的四方门廊之中,从而将观者的注意力引向另一个世界。

在画面左侧,画师创造了一个生机勃勃但杳无人迹的自然世界。一棵枝干粗壮的柳树正从建筑物背后斜穿而过,一直延伸到画面右侧,朝着马背上的君主垂下细长的枝叶。一泓泉水则沿着相反方向在岩石间奔涌,激荡出白色的浪花,并滋养着枝繁叶茂的粉色梅花、红色牡丹,以及挂满石榴、桃子的各色果树。这些自然元素均可追溯至宋元瓷器、缂丝、卷轴画等艺术形式之中,并于13世纪末时作为独立的山水要素出现在《动物的功效》(Manafi’ al-hayawan)等制作于西亚地区的抄本插图之中,传递出强烈的装饰效果。因此,画师不仅将占据画面中心的建筑物一分为二,而且对整个画面空间做了类似的处理,使得它们既彼此关联又无法被重新整合为一个整体。

正如塔尔博特·莱斯(Talbot Rice)将《伊赖姆城》画面左半侧描绘的自然景观定义为“尘世间的天堂”(earthly paradise)[18],伊本·赫勒敦(Ibn Khaldun, 1332—1406)曾在《历史绪论》(Muqaddimah)中细致地论述过伊赖姆城之华贵壮美,并将它与天堂相提并论:

更离奇的是一般经学大家对《古兰经》黎明篇有高柱的伊赖姆城的解说。他们说阿德有两子,名为夏迪德(Shadid)与沙达德(Shaddad),继其王位。夏迪德死后,沙达德成为唯一的君主,当地所有的统治者都听命于他。当沙达德听说天堂(paradise)之盛况,他说:“我必效仿其面貌有所建设。”他用三百年时间在亚丁沙漠(desert of Aden)中建起富丽堂皇的伊赖姆城,并在城中活到了九百岁。据说,伊赖姆是一座大城,内有金银堆砌的城堡,琥珀玛瑙雕造的高柱,树木苍苍,流水潺潺。终告落成后,他带领国人前去参观。但在距城一日夜路途之处,主降下天雷,杀死了所有人。塔巴里、赛阿莱比(ath-Tha’alibi)[19]、扎马赫沙里(az-Zamakhshari)[20]和其他《古兰经》评注者均作此说……其实,普天之下,都找不到此城。[21]

尽管《历史绪论》完成于1378年,但伊本·赫勒敦在文中谈到,活跃于9—12世纪间的三位伊斯兰学者已经记述过阿德君主仿照“天堂”景象来营建伊赖姆城的做法,说明《史集·伊朗与伊斯兰史》画师并没有凭空将《伊赖姆城》左侧空间塑造成一个花木葱茏、流水潺潺的自然世界,而是依托于此类既有的观念传统。[22]伊斯兰世界想象和描述的“天堂”景观多以《古兰经》中的载录为依据,数量共计166处,最具代表性的说法如下:

他们将进入乐园。他们的祖先、妻子和后裔中的善良者,都将进入乐园。众天神从每道门进去见他们……(13:23)[23]

敬畏的人们所蒙应许的乐园,其情状是这样的:其中有水河,水质不腐;有乳河,乳味不变;有酒河,饮者称快;有蜜河,蜜质纯洁;他们在乐园中,有各种水果,可以享受;还有从他们的主发出的赦宥。(47:15)[24]

他们将在崇高的乐园中,听不到恶言,里面有流泉,里面有高榻,有陈设着的杯盏,有排列着的靠枕,有铺展开的绒毯。(88:10—16)[25]

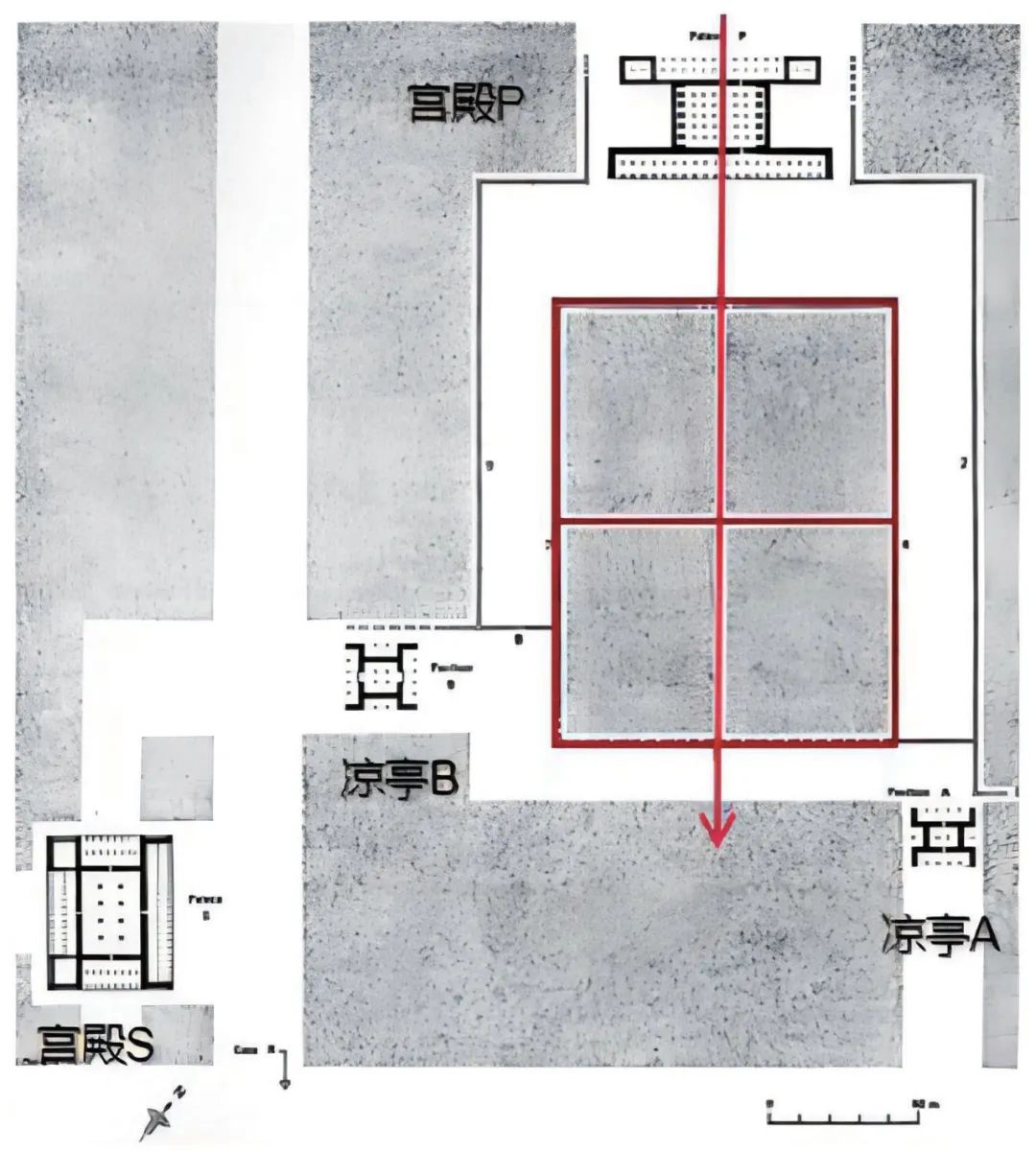

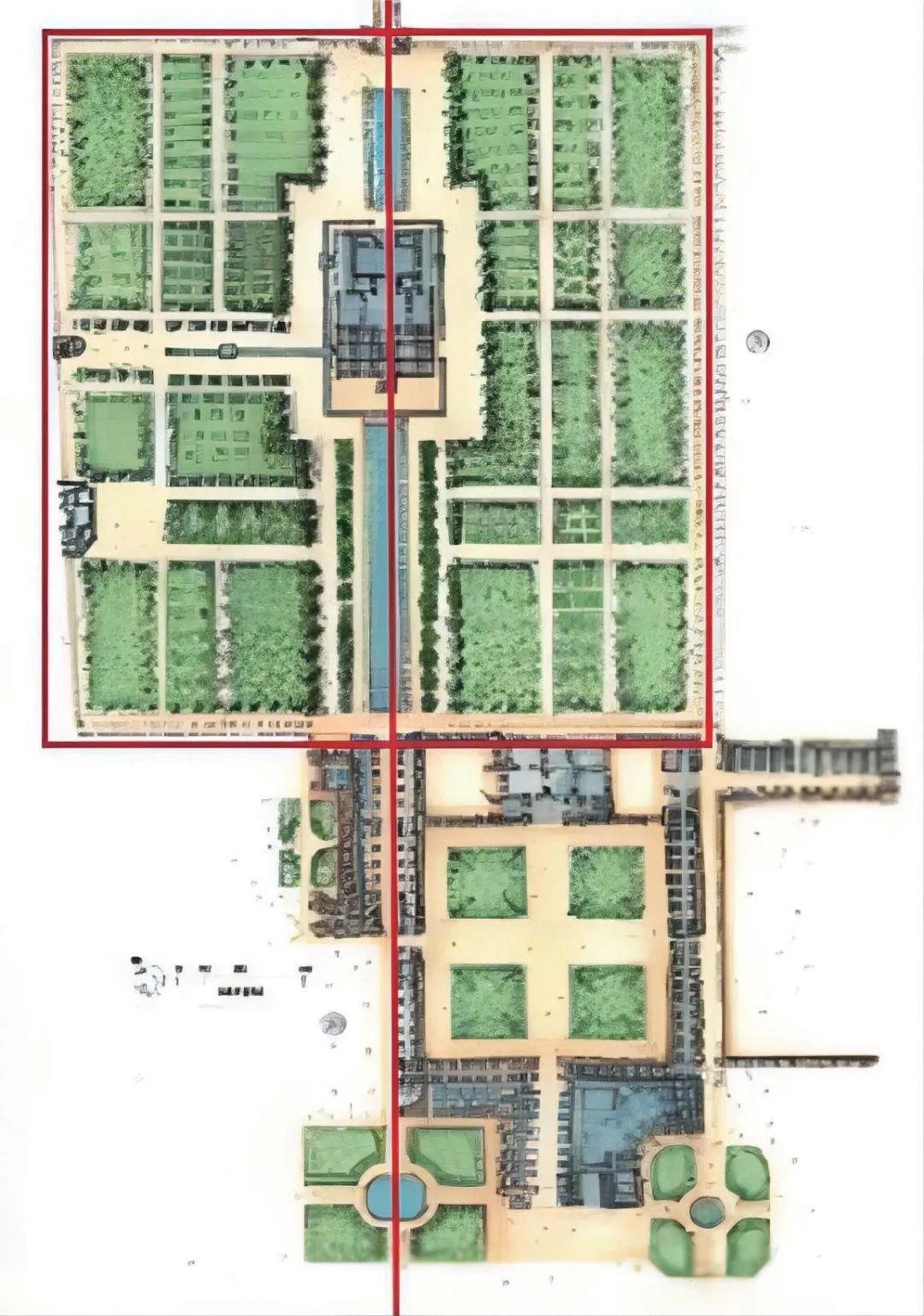

由此可知,天堂被等同于一座集多种感官享受于一体的花园,二者间的密切关联与西亚、中亚地区干旱的气候和荒芜的景观有着直接的联系。作为虔诚信主之人死后的归处,园中有滋养众生的流水、繁茂的果树,以及设有床榻、杯盏等物的房舍,并保持着相对封闭的状态。[27]但这种观念并不是《古兰经》的首创,而是以阿契美尼德王朝皇家花园(Royal Garden)的营建工程为蓝本。[28]在公元前6世纪末,居鲁士大帝(Cyrus the Great)曾亲自在首都帕萨尔迦德(Pasargadae)宫殿群中开辟出一座占地约100公顷的园林,四面围墙环绕,并从临近的普尔瓦尔河(Pulvar river)中引水成渠。[29]园林正中央是一片由四块等面积的长方形绿地组合而成的花园,形态规整,又称为“四重花园”(Chahār Bāgh);左下角和右下角外部各设有一座配有柱廊的小型凉亭(Pavilion A, Pavilion B),西北处则坐落着宫殿P(Palace P,位置参见图10)。[30]最重要的是,帕萨尔迦德花园具备强烈的几何美感:“四重花园”外部均被水渠环绕,横向轴线处亦设有流通的水渠,反映了琐罗亚斯德教对水及其象征寓意的重视。[31]宫殿P正中央设有一张石制御座,以便令君主尽览花园全景。宫殿P的中轴线、君主视线的走向又恰好同“四重花园”的纵向轴线重合,从而创造出近东建筑史上第一条方向明确的单焦轴(single-focal axis,图11)。[32]根据同期烧制于伊朗洛雷斯坦省(Luristan)巴巴-让·泰普遗址(Bābā Jān Tepe)的红陶建筑装饰表面的图案来看,“四重花园”的设计已经在伊朗境内流行开来,其形式与帕萨尔迦德花园完全相同。[33]

图 10 ˉ 伊朗帕萨尔迦德宫殿 P 遗址俯瞰图

图 11 ˉ 伊朗帕萨尔迦德“四重花园”、周边建筑和单焦轴的复原图

需要强调的是,除了对应居鲁士大帝身为“四方之主”(King of the Four World-Quarters)的称号[34],“四重花园”的结构源自《阿维斯塔·万迪达德》(Avesta, Vendidad)中对一处类似于天堂的庇护所“瓦拉”(Vara)的描述。[35]除了同样具备花树、流水、建筑等要素,琐罗亚斯德教主神阿胡拉·马兹达(Ahura Mazda)要求贾姆将这座庇护所建成“呈四边形,每边长度为两梅丹(Maydān, )”的形式,即一处被四等分为四个方形结构的封闭空间。[36]因此,帕萨尔迦德花园采用的四方对称形式反映的正是此类宗教原则,而这种几何式的轴线对称设计也被赋予了强烈的神圣色彩,被用于规范自然景观。[37]此后,遵循几何对称原则造景的“四重花园”成为所有波斯—伊斯兰花园通用的形制,典例包括伊朗伊斯法罕四十柱宫(Chehel Sotoun,图12)、设拉子天堂花园(Eram Garden)和西班牙阿尔罕布拉宫(Alhambra)。[38]

)”的形式,即一处被四等分为四个方形结构的封闭空间。[36]因此,帕萨尔迦德花园采用的四方对称形式反映的正是此类宗教原则,而这种几何式的轴线对称设计也被赋予了强烈的神圣色彩,被用于规范自然景观。[37]此后,遵循几何对称原则造景的“四重花园”成为所有波斯—伊斯兰花园通用的形制,典例包括伊朗伊斯法罕四十柱宫(Chehel Sotoun,图12)、设拉子天堂花园(Eram Garden)和西班牙阿尔罕布拉宫(Alhambra)。[38]

如果在这一语境中再度回到爱丁堡本《史集·伊朗与伊斯兰史》插图《伊赖姆城》,可以确定的是,左半侧空无人迹的自然世界正是波斯—伊斯兰世界对天堂景象的普遍想象,而画面中央楼阙的左半侧则代表着天堂中的房舍、宫殿或凉亭,是信众休憩和娱乐的场所,两者共同构成了伊赖姆城,正如伊本·赫勒敦所记录的那样。由于伊斯兰世界中并不具备既成的图像传统可供参考,画师只能根据上述宗教观念来创造出一个被等同于“天堂”的伊赖姆城,而中国艺术则为他提供了大量实用的图像资源,如梅花、牡丹、桃树、流水和夸张的屋脊等。在描绘这个生机勃勃的自然世界时,画师采用了极为鲜明的色彩,并以一种平面化的手法填满了整个空白,传递出强烈的装饰效果,以此强调“天堂”给信众带来的多感官愉悦。

对比之下,《伊赖姆城》画面右半侧则显得荒凉许多。连同楼阙的右半侧,它们被排除在代表天堂的波斯—伊斯兰花园之外,代表着伊赖姆城所在的尘世。骑马前来的君主和随从应当是拉施特在文本中谈到的伊赖姆城的建设者——来自阿德族的君主。他们原本以天堂为蓝本营造出一座“尘世间的天堂”——伊赖姆城,但它的最终落成却导致了一个严重的后果:“人们为这座建筑物目眩神迷,不信主者和异教徒的数量激增,直到他们完全不再相信主的祝福。”因此,即便具备与天堂完全相同的景象,伊赖姆城反倒令阿德族人们沉湎于天堂及其永恒至福的对立面——低级的肉体和感官享受之中,它绝不是一个真正意义上的天堂。

对于将楼阙和画面空间一分为二的纵贯线而言,它的性质同样充满了矛盾色彩(图13)。如果补全《伊赖姆城》画面中的两条对角线,这条纵贯线恰好贯穿两条对角线的交点,说明画师有意令它占据整幅画面几何对称轴的位置,即全画的中心。由于《伊赖姆城》的主题是对“天堂”及其景观的想象,这条中轴线最有可能来自波斯—伊斯兰世界中代表“天堂”的“四重花园”惯用的对称形式。它原本借助视觉来直观地揭示一类神圣的宗教规则,代表着独一神对自然和尘世的规范,被它划分开来的结构应该是统一、完满且和谐的。但在《伊赖姆城》中,这条中轴线却扮演着截然相反的角色:整个“天堂”不仅不是完美的,反倒走向了不可弥合的分裂。

至此,画师对《伊赖姆城》一画的处理显然颇具巧思。原本神圣的中轴线不再被用于统辖统一而完美的对称结构,反而被用来传递分裂与错位的意义:花木葱茏、流水潺潺的天堂不再是一个绝对统一的整体,而是被一分为二,与尘世并肩共存,通过不可弥合的错位关系保持着截然分明的区别。最重要的是,画师不再仅依赖人物和叙事场景来传达意义,形式与空间上的探索足以令观者深思仅有一线之隔的天堂与尘世。

,Malerei der Mongolen (München: Hirmer Verlag, 1965), p.44。对《迪亚士图集》第70、71、72部的面貌复原和绘制时间的研究,参见Julia Gonnella, Friederike Weis and Christoph Rauch (eds.), The Diez Albums: Contexts and Contents (Leiden and Boston: Brill, 2017), pp.40-51。

,Malerei der Mongolen (München: Hirmer Verlag, 1965), p.44。对《迪亚士图集》第70、71、72部的面貌复原和绘制时间的研究,参见Julia Gonnella, Friederike Weis and Christoph Rauch (eds.), The Diez Albums: Contexts and Contents (Leiden and Boston: Brill, 2017), pp.40-51。 ,Saray-Alben. Diez’sche Klebebände aus den Berliner Sammlungen (Wiesbaden: F. Steiner, 1964), pp.17-18.

,Saray-Alben. Diez’sche Klebebände aus den Berliner Sammlungen (Wiesbaden: F. Steiner, 1964), pp.17-18.