故宫院刊|付承章:青海都兰热水墓群2018血渭一号墓出土鋬指金杯考——兼谈吐谷浑与粟特的商贸关系

在青海都兰热水墓群2018血渭一号墓中出土了一件鋬指金杯。本文通过将其与唐、粟特艺术中的同类器物进行比较,认为它可能是一件7世纪的粟特输入品,反映了吐谷浑同粟特之间密切的商贸往来。这样的发现在当时并非孤例,共同验证了吐谷浑在中西文化交流史上的重要地位和作用,由此也进一步证明,多元文化的碰撞交融是吐蕃时期青藏高原东部十分普遍的文化现象。

青海都兰热水墓群2018血渭一号墓出土鋬指金杯考

——兼谈吐谷浑与粟特的商贸关系

热水墓群位于青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县热水乡境内。2018-2020年,由中国社会科学院考古研究所和青海省文物考古研究所组成的联合考古队对编号为2018血渭一号的被盗墓葬进行了考古发掘。这是热水墓群乃至青藏高原地区发现的布局最完整、结构最清晰、形制最复杂的吐蕃时期高等级墓葬之一,出土遗物极为丰富,包括金银器、铜器、铁器、漆木器、陶器、纺织物、玉石器、玻璃器等。其中有一件鋬指金杯,特征与我们目前所见到的吐蕃金银器有所不同,在同时期前后的其他文化器物中也罕见相似者。因此,对其文化属性及相关问题的考证,可能会有助于我们进一步认识2018血渭一号墓所蕴含的文化信息

本文所探讨的这件鋬指金杯〔图一〕,出土于主墓室西北角的淤土中,已移位。形制为敞口,束颈,弧鼓腹,圜底,矮圈足。口部受挤压变形,颈腹交接处有一道折棱,口部与折棱间装一环形把手,把手上部有指垫,下部有指鋬,指垫与口沿略齐平,呈半月云头形。器身素面。口径11厘米、圈足径4厘米、高6.5厘米。同出的金银器还包括印章、饰品、马具、覆面、带饰和棺饰等,共计1207件(组)。霍巍先生曾初步将它们归入吐蕃金银器的范畴,并认为其中的覆面“应属公元8至9世纪吐蕃王朝兴盛时期的王家贵族所用之物”。

图一 鋬指金杯 2018血渭一号墓出土

也有学者将鋬指杯称为“带把杯”,其突出的特点是杯的口沿至腹部有各种形制的把。在吐蕃金银器中,这一器形并不鲜见。除霍巍先生所列举的6件,瑞士阿贝格基金会收藏有一件素面鋬指金杯,圈足边缘饰一圈联珠,指垫浮雕卷草纹,杯底刻有两处藏文铭文。结合其器腹较低平、器身素面等特征判断,这应该是粟特工匠在吐蕃制作的器物。此外,2018-2019年在青海海西州乌兰县泉沟一号墓中出土了一件形制相近的“镶嵌绿松石四曲鋬指金杯”,其镶嵌绿松石的做法正是吐蕃金银器的重要装饰特征之一。

从纹样上观察,吐蕃带把杯的装饰题材涵盖了莲花纹、立兽纹、卷草纹、鸟纹、鱼纹、人物纹等多种纹样,形成了丰富多彩又别具一格的吐蕃器物装饰风格,这与2018血渭一号墓出土的鋬指金杯多有不同。

吐蕃带把杯上流行多样化的装饰绝非偶然,而是和社会上层的喜好密不可分。例如,为满足吐蕃王室品味而灵活使用的动植物纹样,就蕴含了大量寓意。俄罗斯学者马尔沙克(Б.И.Маршак)指出,吐蕃金工浮雕上所用动物图像的数量远远超过人物纹和叙述场景。这些动物主题不仅彼此呼应,比如互动、嬉戏、舞蹈、追逐等,它们亦各自充满着情感意义,这种情感意义的融合,常常会形成重要的寓意,可能与迎接新年、祈求好运安康有关。结合考古背景可知,泉沟一号墓出土的“镶嵌绿松石四曲鋬指金杯”位于墓室的“暗格”之内,且被特地供奉于象征墓主身份地位的鎏金银王冠面前,说明其供奉及珍藏意味是十分突出的。相较而言,本文所要讨论的鋬指金杯则是以“器身素面”为主要特征,这在吐蕃带把杯中鲜有见者。

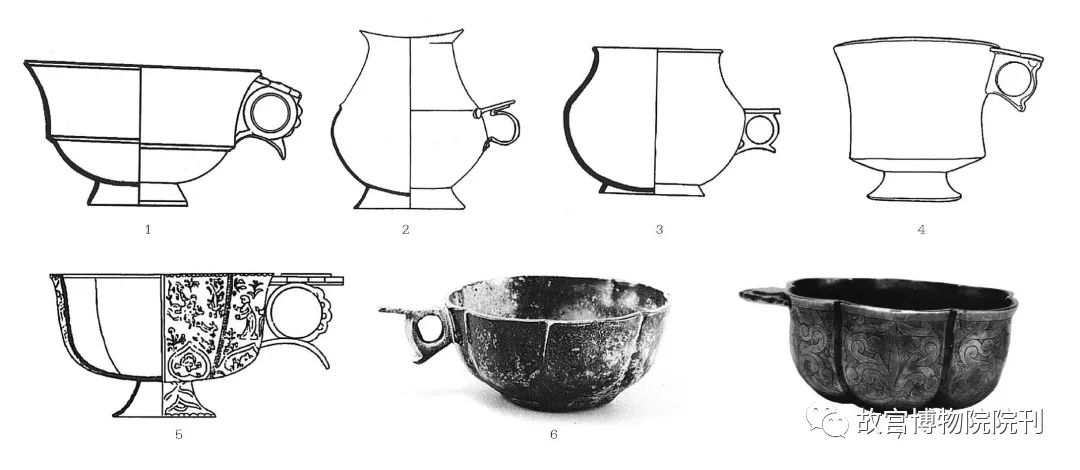

如果我们从更广阔的视角去看待2018血渭一号墓的这件鋬指金杯,就会发现在唐代金银器中有特征与之极为相似的器物。1964年春,在陕西西安沙坡村(唐长安城内)发现一处唐代窖藏,出土15件银器。其中有一件银带把杯〔图二:1〕,形制为敞口,束颈,弧腹,圜底,矮圈足。器身中部偏下有一周突棱,口部与突棱间装一环形把手,把手上部有指垫,下部有指鋬,指垫与口沿略齐平,呈半月云头形。器身素面,把手外侧饰联珠。口径11.2厘米、圈足径4.7厘米、高6.6厘米。齐东方先生曾将该杯同李家营子素面罐形银带把杯〔图二:2〕、何家村素面罐形银带把杯〔图二:3〕联系在一起,认为这3件器物约为7世纪后半叶或8世纪初的制品。

此3件带把杯的共性之一在于器体均素面无纹,与纹样复杂丰富的唐代金银器大相径庭,却能够在中亚粟特金银器中找到一些对应,如七河地区波可夫斯科亚(Pokrovskoye)出土的一件年代为7世纪的银带把杯〔图二:4〕。另外,它们的杯把上均带有宽平的指垫,这也是粟特银器中流行的做法。当用手执杯时,拇指按在圆垫上既可使手感舒适,又能帮助其他手指加力持重,增强持杯时的稳定性,可以说是一种实用、巧妙的设计,故尤为粟特人所看重。

与另两件罐形带把杯不同,沙坡村带把杯的杯体呈圜底碗形,与2018血渭一号墓出土鋬指金杯一致。齐东方先生曾指出,这种形制的带把杯源于唐代。他以何家村仕女纹银带把杯〔图二:5〕为例,认为这件器物的时代应在8世纪前半叶,早于粟特的圜底碗形银带把杯。因此,圜底碗形杯体是唐代的创新形制。实际上,该形制在时代更早的波斯萨珊带把杯中就已多次出现,在罗马时期的带把杯上更是屡见不鲜。以萨珊器物为例,日本东京三日月收藏有一件铜带把杯〔图二:6〕,杯体的七个内曲锤鍱出七瓣花形,其分瓣的做法与萨珊艺术中极具代表性的“多曲长杯”十分类似。而何家村仕女纹银带把杯的八瓣花形器体,在萨珊器物中同样十分典型,故日本学者深井晋司认为,何家村仕女纹银带把杯是受萨珊带把杯影响的结果。

日本学者对带把杯源流问题的观点显然值得重视,但也需谨慎看待。孙机先生在评述国内外学界对中国出土西方金银器的研究时,曾专门提到:“......由于遗物稀少和年代参差,很难找到萨珊金银器直接影响中国金银器的证据,即两者之间时代相接、形制相仿,存在着明显的因袭关系的实例”。而纵观波斯与中古中国交往的历史,虽然不排除部分波斯使者随南海国家从海路而来,但绝大多数使者是走途经中亚的陆路来到中国的。由于粟特人控制着当时波斯通往中国的要道,唐代圜底碗形带把杯亦可能是受到了粟特的间接影响。可供参证的考古资料是1934年在俄罗斯库迪姆卡(Kudymkar)发现的一件粟特碗形银带把杯〔图二:7〕,其年代范围大致在7-8世纪中叶。如果再结合素面器身、云头形指垫等特征判断,沙坡村带把杯应该是一件粟特输入品。据考证,在沙坡村窖藏中还同时出土了粟特银碗,这说明粟特银器曾受到过唐朝人的珍视。

图二 粟特、唐、萨珊风格带把杯

1. 沙坡村银带把杯 2. 李家营子银带把杯 3. 何家村银带把杯 4. 波可夫斯科亚银带把杯 5. 何家村仕女纹银带把杯 6. 东京三日月收藏铜带把杯 7. 库迪姆卡银带把杯

从特征的相似程度上来看,沙坡村带把杯似乎是唯一能够和2018血渭一号墓鋬指金杯相对应的器物,二者甚至在尺寸上都高度接近。因此,这件鋬指金杯也多半是一件粟特输入品。但我们能否将其看作吐蕃人出于对粟特金银器的喜爱,而从中亚进口的一件奢侈品呢?实则未必。吐蕃有发达的金银器冶炼技术,应在很大程度上得益于当地具备开采、冶炼和制作金银器的条件,如《旧唐书·吐蕃传》称“又多金银铜锡”,这样的优势为制作带有“吐蕃特色”的金银器奠定了重要基础。美国学者薛爱华(E.H.Shafer)曾云:“吐蕃的金器以其美观、珍奇以及精良的工艺著称于世,在吐蕃献给唐朝的土贡和礼品的有关记载中,一次又一次地列举了吐蕃的大型的金制品。吐蕃的金饰工艺是中世纪的一大奇迹。”可见吐蕃并不完全依赖从域外进口金银器。

具体到吐蕃金银器的综合性研究,学界同样更加强调“吐蕃特色”。例如,瑞士学者艾米·海勒(Amy Heller)在《中亚吐蕃的考古文物》一文中,介绍了一批海外博物馆藏和私人手中的吐蕃金银器,她认为这批金银器一方面融合了多种外来因素,另一方面也体现出本土文化传统和本地工匠的创新。此外,霍巍先生在《吐蕃系统金银器研究》一文中指出,吐蕃金银器当中虽有与唐、波斯、粟特等多种文化因素相互影响和交融的痕迹,但也逐渐形成了带有鲜明特色的金银器系统。笔者认为,就目前公布的实物材料来看,尚不能断定吐蕃确从中亚、西亚进口过金银器。因此,2018血渭一号墓出土的鋬指金杯或许不是在吐蕃时期输入的。

据发掘者推断,2018血渭一号墓的年代大致为8世纪中期,为吐蕃赞普赤德祖赞统治时期(704-755)。关于鋬指金杯的年代,由于素面带把杯在粟特银器中仅见于7世纪,该杯的制作年代显然也不应脱离这一范围。考虑到金银器本身的耐用性和收藏价值,加之又是从域外流入,出现这种时代上较大的差异,其实是很有可能的。

值得注意的是,在2018血渭一号墓中出土了一枚带有吐蕃风格的“外甥阿柴王之印”印章,为墓主人身份的认定提供了关键信息。阿柴是吐蕃人对吐谷浑的称呼,阿柴王即吐谷浑王。韩建华先生指出,在赤德祖赞统治时期,以外甥自称的吐谷浑王,非莫贺吐浑可汗莫属,其母便是吐蕃的墀邦公主。众所周知,吐谷浑在中西交通史上具有极其重要的地位和作用。自5世纪青海道(即吐谷浑道)兴盛伊始,一直到公元663年吐蕃最终兼并吐谷浑前,吐谷浑所据之青海地区事实上已成为中西交通的中心之一。从青海向北、向东、向东南、向西、向西南,都有着畅通的交通路线,联系着中原王朝与漠北、西域、西藏高原、印度等地的交往。故不能排除这件鋬指金杯是在吐谷浑占据青海时期由粟特人带入的。

作为中古时代一个独具特色的商业民族,粟特人早在3世纪起就开始沿着传统意义上的陆上丝绸之路大批东行,并逐步和中国的诸多民族接触、交往、融合。其中的重要商路之一便是从河西经青海到蜀地。具体到考古发现上,在都兰吐蕃墓中曾出土过数量可观的金银器、织锦,当中所蕴含的粟特文化因素已多为学者所强调。而长期以来一直控制青海地区的吐谷浑,也在频繁的政治、经济、文化交流中保持着同粟特的密切关联。例如,陈良伟先生曾提到粟特遣使南朝的两条路线,这两条路线均取道吐谷浑。但总的来说,涉及吐谷浑与粟特之关系的专门研究仍然少之又少。因此,我们有必要结合文献、考古资料,对二者之间的商贸关系稍作论述。

早在南北朝时期,地处江南的梁朝就已与西域等地发生了十分频繁的通使贸易。经周伟洲先生考证,梁朝与西域等地的交通正是经由吐谷浑的青海道。在这一过程中,吐谷浑充当了中西陆路交通的中继者和向导。梁元帝《职贡图》滑国使下云:“波斯□子锦玉妻□□,亦遣使康符真同贡物。其使人菶头剪发,着波斯褶、锦袴、朱麇及长壅靴(?)。其语言则河南人重译而通焉。”此处的波斯使臣康符真,当是一位康国人,即“昭武九姓(”粟特人)之一,而河南人则指代吐谷浑人。由于吐谷浑地处中西交通要道,国内商业发达,“国无常赋,须则税富室商人以充用焉”。故本国商人们一般都懂多种语言,为粟特人充当向导自非难事。

当然,除了本国商人外,吐谷浑境内也聚集了诸多外国商人,他们中不少已为吐谷浑王室所用。《魏书·吐谷浑传》记:皇兴四年(470)吐谷浑曾遣“别驾康盘龙奉表朝贡”。《周书·吐谷浑传》又记:“魏废帝二年(553)......是岁,夸吕又通使于齐氏。凉州刺史史宁觇知其还,率轻骑袭之于州西赤泉,获其仆射乞伏触扳、将军翟潘密、商胡二百四十人,驼骡六百头,杂彩丝绢以万计。”这当中的粟特商人自不在少数。葛承雍先生据此推断,粟特商人完全有可能将金银制品尤其是高级奢侈品运送至吐谷浑王室。

2019年9月,在甘肃省天祝藏族自治县祁连镇岔山村发现了武周时期吐谷浑喜王慕容智墓,这是目前发现和发掘的时代最早、保存最完整的唐代吐谷浑王族墓葬。值得一提的是,墓葬内出土了一套金银饮食器具〔图三〕,其中有一件银胡瓶,喙状流,束颈,鼓腹,喇叭形圈足,弧形把,上端与口沿相接处有一圆球,通体素面。这类器物起源早,分布广,在罗马到伊斯兰时代都有发现,传至东方的中国和日本后,被称为“胡瓶”。经观察,慕容智墓出土的这件银胡瓶具有很多粟特特征,比如将把手的上端安在口沿处、颈部短粗、没有节状装饰等,与俄罗斯彼尔姆地区(Perm District)出土的7世纪粟特金壶高度相似,时代也相吻合,故应为一件粟特输入品无疑。粟特人安禄山曾献“金窑细胡瓶”,亦可为旁证。

图三 银胡瓶(左)及饮食器具 慕容智墓出土

纵观中国历年来的考古发现,与慕容智墓银胡瓶最接近的实物当属内蒙古自治区敖汉旗李家营子出土的粟特银胡瓶〔图四〕,同出的还有带把杯、长杯、盘、勺等银质餐具。齐东方先生曾认为:“李家营子的银器可能就是这一带粟特商胡的遗物。”就目前的情况来看,此说仍然值得高度重视。因为在唐代的胡商俑中确实大量出现了手持胡瓶的形象〔图五〕,这或许是胡商的身份象征,而不仅仅是一般的生活用品。至于胡商的身份,则主要应是活跃在北方地区的粟特人,甚至是已经生活了几代的粟特后裔。因此,慕容智墓出土的银胡瓶可能在一定程度上反映了粟特人同吐谷浑王族的联系,不排除是粟特商人进献于慕容智家族的礼品。

图四 粟特银胡瓶 李家营子出土 内蒙古博物院藏

图五 唐胡商俑 河南洛阳出土

在青海海西州德令哈市郭里木乡发现的吐蕃时期棺板画上也出现了胡瓶的形象〔图六〕,其特征与慕容智墓所出银胡瓶别无二致,故研究者判断其为一件粟特银器。关于棺板画中人物的族属问题,学界多倾向认为是吐谷浑人。结合本文所列举的相关例证而言,“吐谷浑说”显然更加合乎情理。《册府元龟》卷九七二记后唐长兴元年(930)有“吐浑康合毕来贡驼马”,卷九七六记后唐清泰三年(936)敕封的吐浑首领中有“康息立”等。这些康姓吐谷浑人,原均是康国粟特人,他们很可能通过进献礼品等方式逐渐融入了吐谷浑王室。

图六 郭里木出土棺板画(局部)

可供佐证的是,青海文物考古工作者在西宁、乌兰等吐谷浑故地发现了相当数量的波斯银币、东罗马金币。荣新江先生指出:“北方丝路沿线发现的大量的波斯银币和少量的东罗马金币,应当是粟特人贸易的印证,而不是钱币源出国的波斯人和拜占庭人。”应该说,这些外国古代货币的发现,不仅与粟特人的商业活动有着密切的联系,也进一步印证了吐谷浑在东西方贸易上的重要地位。可见,无论是吐谷浑人为粟特人充当向导,还是粟特人向吐谷浑人进献胡瓶等方物,本质上反映的其实都是二者之间一种十分密切的商贸关系,这种关系在吐谷浑国灭亡后依旧得以延续。因此,2018血渭一号墓出土的鋬指金杯可能早在7世纪上半叶就已被粟特人带入了吐谷浑境内。

相比之下,吐蕃统治时期不仅唐朝联结中亚的丝绸之路受阻停滞,而且连最活跃的粟特商人也备受打击,敦煌从化乡300余户1400余口的粟特移民大部分沦为当差纳贡的“寺户”。在吐蕃控制的占领区内,商业贸易活动明显减少,货币几乎绝迹,汉藏契约显示当时基本上都是以粮食进行交易,这些是由吐蕃掠夺性经济的本质所决定的。正因如此,一些过去被认为是吐蕃时期的域外输入品,现在看来或许亦有重新审视之必要。如日本东京古代东方博物馆收藏的一件银碗,原系斯奈尔格洛伍(D.L.Snellgrove)于1961年从一名西藏贵族手中获得。有学者认为这应该是一件产自于巴克特里亚的银碗,7世纪时传入吐蕃。但鉴于考古背景的缺失,我们同样不能排除这件器物是先通过丝绸之路传至吐谷浑境内,后又为吐蕃人所得。《周书·史宁传》记史宁对突厥木杆可汗语云:树敦城是吐谷浑旧都,“多诸珍藏”。史宁攻下树敦城后,“俘虏男女、财宝,尽归诸突厥”。吐谷浑的重要城市内多藏珍宝,而这批珍宝中又有相当一部分是作为贡品进献给了吐蕃。据托玛斯(F.W.Thomas)《关于新疆的藏文文献和文书》载,一名吐谷浑官吏在给吐蕃内务官论·王热的信函中写道:“作为吐谷浑下人,我仍然送来许多贡品......信使送公函和命令来德卡姆(Bde gams),我趁便向上司呈献了贡品和报告。”这些史料足以证明,吐谷浑通过对外贸易获得了巨大的利益。

当然,我们也需要认识到,吐蕃在兼并吐谷浑之后,并未彻底施行吐蕃化的政策。而是采用了以夷制夷的方法,继续让吐谷浑王族实施统治,并与吐谷浑王互为婚嫁,在一定程度上保留了吐谷浑的自治权。从2018血渭一号墓所反映出的文化信息来看,这就是一座吐蕃化的吐谷浑王陵。五室墓、殉马坑等具有明显的吐蕃化因素。但祭祀用羊肩胛骨、墓道东向、带台阶、彩绘木棺等,又带有明显的吐谷浑文化特征。另一方面,吐蕃在对外扩张的过程中也不可避免地与中亚产生了贸易往来。有学者指出,金银器与织锦是吐蕃从中亚进口的主要商品。尽管其产地仍存在很大的不确定性,但粟特文化因素可视作这两类吐蕃文物的主要共性之一。我们或许可以作出这样的推论:吐蕃工匠在创作的过程中多少参考了吐谷浑时期的粟特输入品,从而进一步推动了粟特文化的传播。

综上所述,2018血渭一号墓出土的鋬指金杯应该是一件7世纪的粟特输入品。在吐谷浑占据青海时期,都兰是丝绸之路上的重要中转站。这件粟特金杯的发现,既反映出吐谷浑与粟特之间密切而友好的商贸关系,也为研究丝绸之路青海道上的文化交流提供了珍贵的实物资料。因此,在强调这座墓葬中所蕴含的吐蕃、吐谷浑等文化特征的同时,以粟特为代表的外来文化特征也是不容忽视的。2018血渭一号墓的发现进一步证明:在吐蕃时期的青藏高原东部地区,族群和文化上的多元互动是十分普遍的现象。