第一批国家文物保护利用示范区简析及启示

2023年11月,国家文物保护利用示范区创建工作现场会在上海召开,长沙市成功入选第二批国家文物保护利用示范区创建名单[1],可以预见,示范区建设可为区域乃至全国文物保护利用创新发挥重要的引领和带动作用。

“国家文物保护利用示范区”一词,在公开文件中首见于2018年《关于加强文物保护利用改革的若干意见》。2019年,国家文物局发布《国家文物保护利用示范区创建管理办法》(后文简称《办法》),明确了其定义:“由国家文物局同意设立并指导管理,依托不同类型文物资源,通过创新工作机制,对文物资源的有效保护、合理利用和推动经济社会高质量发展具有全国性示范引领意义的特定区域。” 2020年,国家文物局公布了第一批共6处国家文物保护利用示范区,3年来,已形成了一批示范性建设成果[2]。作为先行者,它们在不同区域、不同遗产领域展开了诸多探索,对我们开展更有成效的文物保护利用工作提供了有益启示。

第一批国家文物保护利用区包括:北京海淀三山五园国家文物保护利用示范区、上海杨浦生活秀带国家文物保护利用示范区、辽宁旅顺口军民融合国家文物保护利用示范区、江苏苏州文物建筑国家文物保护利用示范区、四川广汉三星堆国家文物保护利用示范区、陕西延安革命文物国家文物保护利用示范区。

根据《办法》,示范区可分为综合性和专题性两类。综合性国家文物保护利用示范区,依托不同类型文物资源,对文物保护利用机制进行全方位、综合性的创新实践。专题性国家文物保护利用示范区,选择一类或几类文物资源,对文物保护利用机制进行专项创新实践,在重点领域形成可复制可推广经验。

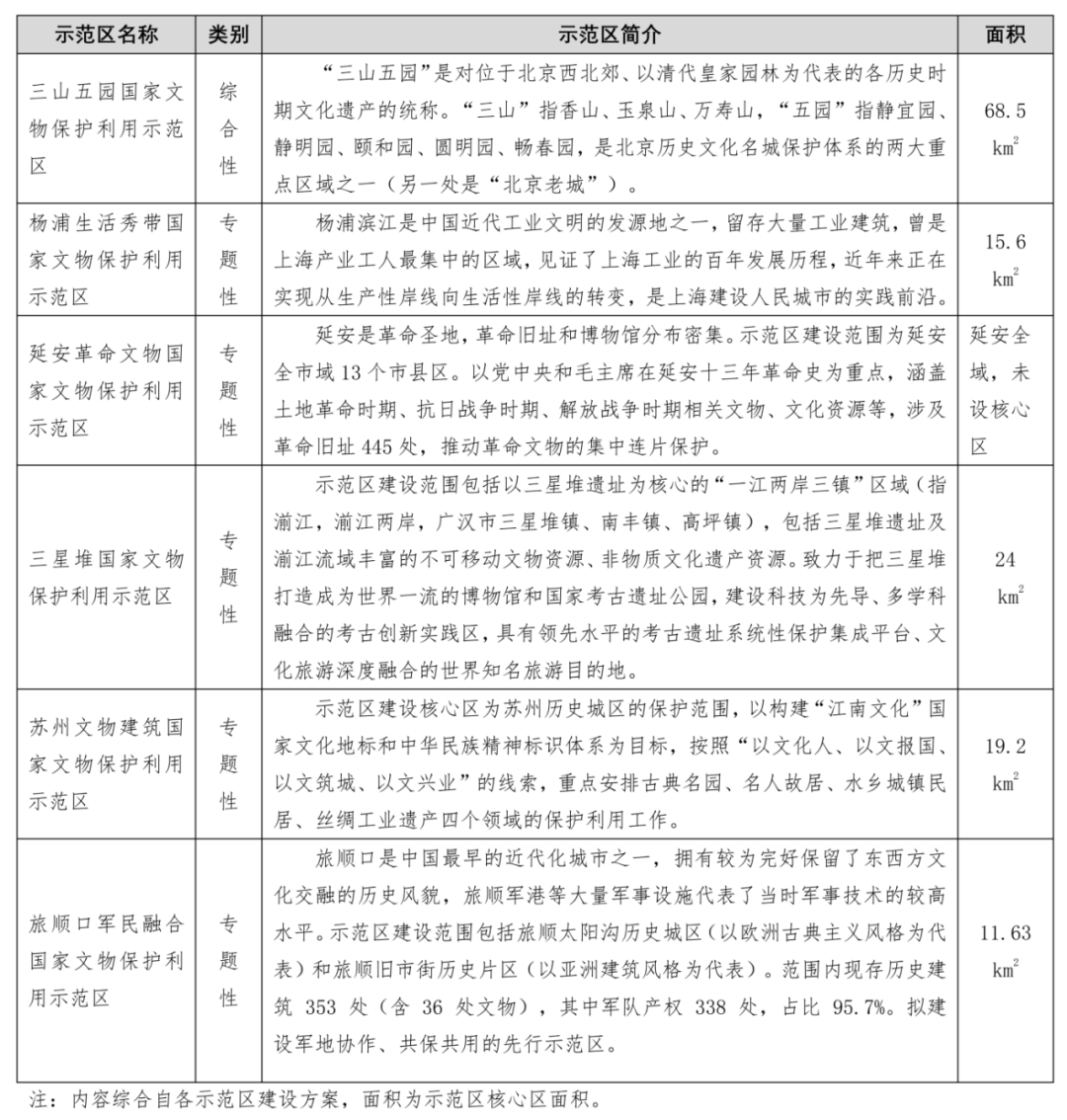

根据上述分类标准和6处文物保护利用示范区的定位,三山五园当属综合性国家文物保护利用示范区,其余五处为专题性国家文物保护利用示范区(表1)。

从表中可以看出,示范区的选取注重其典型性、代表性。在地理范围上,第一批文物保护利用示范区覆盖国土东、中、西部各区域;在涉及领域上,以专题性保护利用示范区为主,涵盖了古遗址、文物建筑、工业遗产、革命遗产、文化景观等遗产类型;在建设目标方面,各示范区拥有优质文物资源,解决问题方向鲜明,并有了一定的工作基础,可以就产权问题、产业发展、活化利用、科技支撑等方面提出具有试点作用的创新举措,有助于充分发挥各区的示范效应。

表1 第一批国家文物保护利用示范区概况

笔者对上述各示范区建设方案综合梳理,分析其共性特征,认为可以得到以下几点启示:

在保护中发展,在发展中保护,才能让文物真正活起来。

保护与发展的辩证关系和相互协调是文物保护利用工作的长久议题,也是保护利用示范区关注的焦点所在。从各示范区的建设方案看,其核心区均有比较深厚的工作基础,同时致力于依托文物资源资产,创新多种业态,引入社会资本,发展第三产业,实现文物保护的动能转换。如上海裕丰纺织株式会社旧址改造为上海国际时尚中心,永安栈房旧址改造为世界技能博物馆、涵芬楼文化艺术中心,祥泰木行改造为人民城市建设规划展示馆,圣心医院改建成杨浦滨江亲子剧场等,既推动了生产性岸线向生活性岸线的转变,同时将保护需求蕴于利用进程中,通过多元化运营方式实现了文物再生。

直接性利用和衍生性利用并重,拓展文物价值的影响力。

文物的展示利用可分为对文物本体的直接性利用和对相关价值要素的衍生性利用[3]。直接性利用方面,主要是对现有展示方式的创新,其中较为突出的是从单向展示向沉浸式体验转变,这一理念在延安革命文物保护利用示范区中明确提出,在其他示范区中也有所体现,如杨浦开设了沉浸式微党课、三星堆拟推出以环境考古成果为依据的创新沉浸式体验模式等,这种转变有助于增加文物展示形式上的娱乐性和可达性,同时也可使公众通过切身体会加深对文物价值的感知。在衍生性利用方面,则具有显著的多元化特征,同时与现代社会生活结合紧密,如文创、IP授权、研学游、情景剧、艺术中心、开放式文物保护与修复馆、开放式文物标本库、手工艺制作实验室等。

数字化技术赋能文物保护利用的前景广阔。

各类示范区建设计划中,数字化内容基本成为“标配”,且渗入文物保护利用的各个环节,服务于文物信息的保护、管理、展示、传播及其一体化工作。如保护管理方面,三山五园使用互联网、 大数据、 云计算、 人工智能等技术,建设文物数据库管理平台,以实现文物安全实时管理;苏州将文物建筑的历史文化数据、勘察数据、安全巡查数据、工程维修档案、预防性保护数据等结合为一体,建设综合性服务平台;展示利用方面,延安和三星堆均通过数字展厅、数字博物馆、互联网+等形式,实现文物资源信息共享和价值传播等。随着数字时代的到来,数字化技术与文物保护利用结合的可能性空间势必更加广阔,是文物保护利用值得关注的前沿领域。