外销瓷特展 | 非洲发现的早期中国贸易瓷器及其发展变化

中国是一个具有漫长海岸线的国家,很长的历史时期里,尽管中国有一些航海活动,但这些活动大多是出使联络域外国家,探寻和学习宗教知识(称为取经),基本不是以贸易为目的。海上贸易在唐代中期以前王朝的经济运行中发挥的作用微乎其微。从考古材料看,在东南亚发现过一些8世纪以前的中国瓷器,但数量很少,以南方沿海地区的越窑瓷器为主(1)。这些瓷器主要是出使的使团和前往海外旅行、取经的人随身携带的礼品和日用品,而非用于贸易的商品。

中国古代瓷器真正作为商品大规模的销往域外与海上贸易的兴起同时,大约滥觞于8世纪后半叶,在早期阶段还存在着一个从陆路外销向海路外销的过程。海上贸易在9-10世纪间达到了第一次高峰。第一个高峰出现的标志就是这个时期中国瓷器所销售的范围已经到达了东非地区,10世纪时甚至到达了非洲南部地区,真正成为了早期全球一体化进程的重要载体,并且有一定的规模(2)。这一时期中国瓷器销售范围所到达的最远端,直到15世纪初郑和的大规模航海行动时才可能被突破(3)。

20世纪以来,在西印度洋地区的许多古代遗址的考古发掘中,发现了从中晚唐、五代到北宋初期(9-10世纪)的中国外销瓷器,有学者们将这一时期发现于东亚、东南亚、西亚、中东直至东非的中国陶瓷总结为“四组合”,主要由长沙窑瓷器,越窑青瓷,广东地区产青瓷和北方的邢窑白瓷这4类瓷器组成(4)。

然而经过近年考古工作,我们认识到在9-10世纪时期,中国瓷器的外销并不能被视为一个一成不变的阶段,其在海上贸易中的规模和特点是在不断发展变化的,主要商品的品种也有很大的变化。销往海外的中国瓷器也绝不能简单的用“四组合”来归纳。本文将梳理早期中国瓷器销往非洲的有关文献记载,根据非洲发现的中国瓷器资料,对这一时期非洲发现的中国瓷器的特点和变化进行讨论。

一、中国瓷器销往非洲的文献依据

非洲考古发现的中国瓷器最早出现于9世纪的前半叶,略晚于西亚的两河流域地区。与这些考古资料大体同时,中国的古代文献也对唐王朝与外域的交往有过较为详细的记载,内容涉及官方和民间的交往,并包括有关航路的详细情况。古代关于中国与非洲交往的文献,早前有学者已进行梳理,如荷兰学者戴闻达(J. J. L. Duyendak)就曾有较详细的探研(5)。今天,尽管我们对与非洲交往相关文献的认识有了推进,但所见比较重要的文献主要还是以下3条。

(1)唐德宗时宰相贾耽所著《皇华四达记》。贾耽是中国古代著名的地理学家,德宗时期(780-804)的宰相。他酷爱地理,曾亲自考察过关中,山南等道,在任鸿胪卿期间,利用职务之便,从其他部族、外国使者和本朝使臣口中收集各种地志资料,撰写了多种地理学著作,并绘制了一些地图(6)。集中代表了当时地理科学的水平,也全面总结和反映了当时唐朝陆、海路通往外域的情况。其中最重要的著作是《皇华四达记》,这是一部关于唐朝后期与外域交往的交通路线的著述,在书中贾耽记述了当时由唐朝境内四出的7条道路(7),其中的前5条道路是唐朝连接外域的陆路通道,而后面的2条道路“登州海行入高丽渤海道”与“广州通海夷道”则是反映唐朝海上交通的最重要的记载。

贾耽所记载的“广州通海夷道”,记录了从广州到南海诸国的海上航路和航行时间,共包括两条路线(8)。一条是“海东岸”,记载从广州到波斯湾进而到巴格达的路线,这条路线大体可以分为三段,第一段是从广州到马六甲海峡南侧苏门答腊岛上的室利佛逝王国的都城巨港,这段航线记载很详细,向那个方向航行,航行几天可以到达什么地点,各地点间的航行时间大体详细到两三天,甚至半天;第二段是从苏门答腊岛到爪哇岛中部的诃陵国,诃陵国是当时中国对外贸易的最主要地点,《皇华四达记》称之为“南中洲之最大者”,因此这是航行最多的一条路线,在这条航线上发现了多条9-10世纪的沉船;第三段是从苏门答腊岛穿过马六甲海峡,经过斯里兰卡,沿着印度次大陆西岸航行到波斯湾端头的乌剌国(今巴士拉东,一说在波斯湾头之奥布兰Al-Ubollah)换乘小船,溯幼发拉底河(Euphrates)经末罗国(今伊拉克巴士拉Basra),最后到达茂门王所都缚达城(今伊拉克巴格达Baghdad)。这段航线的航行时间远多于第一段,但记载十分粗略,记录下来的各地点间的航行距离常常是10天或20天,地点记录也不清楚。上述三段路线从广州到巴士拉海行的时间总计87天(9)。

另一条航路是“海西岸”,记载了自非洲大陆东岸北行至波斯湾沿海地区的路线,从最南端的“三兰国”沿非洲东海岸到阿拉伯半岛,再沿半岛东岸进入波斯湾,到波斯湾的乌剌国与“海东岸”会合的路线,航行时间总计48日。关于这条路线最南端起点的“三兰国”是今天的什么地点,学界一直存有争议,并成为中国与非洲交通的核心证据之争。日本学者藤田丰八认为三兰在印度南部附近,三兰是锡兰(Sarendib)的对音(10),这一观点早被批驳,因不符合以波斯湾为中心的“海西岸”的位置。又有学者认为其在阿拉伯半岛的西南角,在今也门,称为阿丹(Aden)(11)。张星烺先生则否定其在阿拉伯半岛西南角之说,认为从航行时间推定,海西岸的起点应在东非沿岸(12)。岑仲勉认可这一观点,进而确认三兰是指今达累斯萨拉姆(Dar es Salaam)。此观点一度曾被广泛接受(13)。然而,陈信雄在进行了实地考察后指出,达累斯萨拉姆建港时间在19世纪后半叶,1885年德国人在此建立东非公司,港口才真正发展起来,因此三兰不可能是指达累斯萨拉姆,而应指今东非的某地(14)。当文献不能确认时,考古材料成为主要证据。贾耽记载这条航线的顺序是自南向北航行,所用时间为48天。因此其位于今东非海岸的可能性很大。从东非地区考古发现看,发现有唐代遗物的诸地点中,以坦桑尼亚的桑给巴尔岛(Zanzibar Island)(15)或肯尼亚的拉穆群岛(Lamu Archipelago)最具可能。这两个地点都发现了数量较多的中晚唐时期中国瓷器,并且在9-10世纪的海上贸易中十分活跃。后文将对此进行详述。

贾耽的记载表明,当时中国已经通过间接途径了解非洲,也大体证明了当时从南中国海到环印度洋的贸易可以分为三个贸易圈。中国直接参与的海上贸易可能主要是“海东岸”的第一段和第二段,而在印度洋上从事贸易的主要是波斯、阿拉伯商人。

(2)一般认为,中国第一个到过埃及并留下著作的旅行家是唐朝的杜环。他是著名史学家杜佑(735-812)的侄子,在怛罗斯之战中被俘往中东。杜佑在《通典》卷一九一《边防》七记载:“族子环随镇西节度使高仙芝西征,天宝十载(751)至西海。宝应初(762)因贾商船舶自广州而回,著《经行纪》。”(16)这是关于杜环生平的唯一记录。杜环在滞留的十年间游历了中东、非洲的许多地方,归国后,写成《经行记》一书。原书已失传,幸赖《通典》和其他书籍的引用,才有1500余字保留至今。其中关于非洲,特别是东非地区的记载有:“杜环《经行记》云:‘拂菻国在苫国西,隔山数千里,亦曰大秦。……又闻西有女国,感水而生。’又云:‘摩邻国,在㪍萨罗国西南,渡大碛行二千里至其国。其人黒,其俗犷,少米麦,无草木,马食干鱼,人食鹘莽。鹘莽,即波斯枣也。瘴疠特甚……’”(17)类似的记载还见于《新唐书》卷二二一《西域传》“拂菻”条(18)。荷兰学者戴闻达(J. J. L. Duyendak)据此提出:“《新唐书》还有一短条关于另一个非洲地方的记载:就我所知该地在这一点上还未引起人们的注意,该地叫磨邻(Malin),也就是米邻达(马林迪Malindi)”,指出“磨邻”就是“马林迪”(19)。2010—2013年北京大学考古队在肯尼亚马林迪老城和其北边的曼布鲁伊地点进行了三个年度的大规模考古发掘,证明这里并不是《经行纪》中记载的“摩邻国”,“摩邻国”有可能在今索马里境内(20)。

(3)唐代对非洲最详尽的记载当属段成式的《酉阳杂俎》,段成式在《酉阳杂俎》中记载的非洲国家主要有孝亿国(Siut,埃及南部)、仍建国(Utica,北非突尼斯沿海古城)、悉怛国(不详,或指Sudan)、怛干国(Dakhel Oasis,撒哈拉沙漠中的沙岛)、勿斯离国(Misr,埃及)等国(21)。

以上这些中国古代8世纪后期到9世纪的记载,说明当时中国已对非洲有了一定的了解,并有可能通过间接的途径开展了贸易活动。当时的海上贸易主要依靠信风航行,从中国到巴格达一个往返大约需要两年的时间,这对于一个商人来说时间太长了一些,因此当时大部分商船实际上并不是航行全程。换言之,阿拉伯的商船并不直航到中国;中国的商船也少有到达波斯湾的。我们可以看到,9-10世纪,乃至更晚,在从南中国海到印度洋上有三个贸易圈,第一个贸易圈是从中国沿海的各港口到马六甲海峡,进而到爪哇岛;第二个贸易圈是从马六甲海峡到波斯湾;第三个贸易圈是从波斯湾到东非沿海。这三个贸易圈的两个最重要的连接点,应该就是印度尼西亚苏门达腊岛上的室利佛逝王朝控制的地区和以巴士拉为中心的波斯湾头地区。也就是说,当时的海上贸易模式是一种以中间港为中心的接力式的贸易或曰转口贸易(22)。从中国直航巴格达乃至东非的贸易是没有或很少发生的。由此判断,中国人当时并未开展从中国到非洲或波斯湾的直接贸易,到达过非洲的中国人凤毛麟角,因此杜环当时把他所到过的非洲地区统称为“大秦”,即中国对罗马帝国的称呼。当时活跃在印度洋上乃至南中国海上的商团主要是波斯、阿拉伯商人。

二、非洲发现的 9—10 世纪中国瓷器的品种

在非洲发现的 9—10 世纪的中国瓷器有以下几种, 大体与以前学者所说的 “四组合” 接近。

(一)长沙窑瓷器

窑址在长江中游湖南省湘江边上长沙市望城区丁字镇石渚湖附近,因此被称为长沙窑。最新的研究成果表明,长沙窑的烧制时间从8世纪末到10世纪初(在9世纪末期曾有一段时间停烧),兴盛的时间主要在9世纪的第二、第三个25年(23)。长沙窑的主要产品是青瓷,流行用铜绿彩和铁呈色的褐彩绘制的复合彩图案,也有彩斑和贴塑花纹(图1)。这个窑场的产品主要供外销,在海外有广泛的发现,在国内主要发现在9世纪最重要的港口城市扬州和广州。

长沙窑的许多器物带有西亚地区的文化特征,有学者认为当时居住在广州的波斯、阿拉伯商人曾到窑场专门订货(24),也可能有当时主导中国与西亚地区长程贸易的粟特人参与生产和销售(25)。其产品应主要是销往西亚、中东和非洲一带。不过从目前的考古发现看,东亚的日本、东南亚的许多地方都出土较多的长沙窑瓷器(26),表明其并不是专门为了伊斯兰地区生产的。

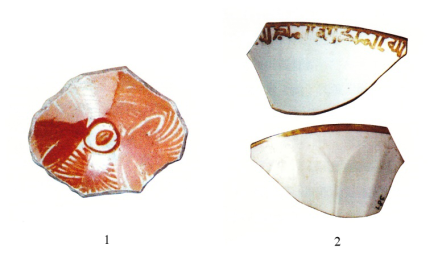

图 1 长沙窑的典型器物和装饰

1.黑石号沉船出水长沙窑贴花塔、椰枣树纹执壶;2.长沙窑遗址出土彩绘飞凤纹执壶;3.扬州出土长沙窑彩绘花卉纹碗;4.长沙窑址出土绿釉盒

资料来源:1.取自李辉柄主编《长沙窑》贰《作品卷》,湖南美术出版社,2004,第309页;2.取自北京艺术博物馆编《中国古瓷窑大系·中国长沙窑》,中国华侨出版社,2016,第132页;3.取自徐忠文、徐仁雨、周长源《扬州出土唐代长沙窑瓷器研究》,文物出版社,2015,第172页;4.由秦大树拍摄。

非洲地区发现长沙窑瓷器的有以下几个遗址:

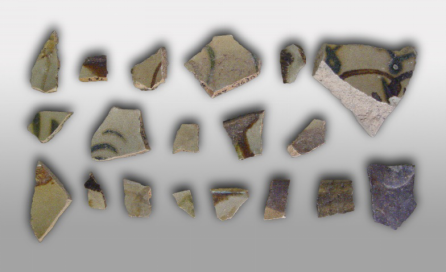

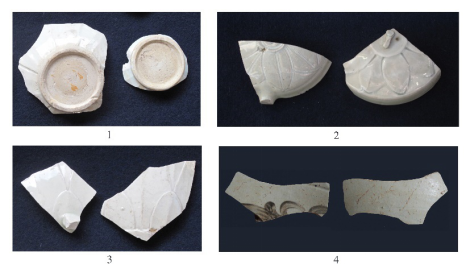

(1)埃及福斯塔特(Fostat)遗址。从1912年开始,到20世纪90年代,埃及、美国、日本、法国等国的考古队都在这里进行过长时间,大规模的发掘,出土了大量的中国瓷器,据统计应该超过2万件(27)。现在以1912年到1920年由阿里·巴赫伽特(Ali Bahgat)主持的第一次发掘的出土资料做统计,这次发掘共出土70余万件陶瓷片,1964年和1966年,日本学者小山富士夫和三上次男等人对库存的当年出土的瓷器进行了检视,从中挑选出的中国瓷片共计12736片(28)。许多重要的资料现存日本出光美术馆。1995—2001年,日本调查团与埃及政府考古厅合作编辑福斯塔特遗址出土文物综合目录,中国陶瓷部分由长谷部乐尔、手冢直树和弓场纪知负责。东亚陶瓷器(包括中国、越南、泰国、日本产的陶瓷器)经过分类挑选共计12705片。据弓场纪知报告,其中有10片长沙窑彩绘碗瓷片(图2)(29)。

图 2 埃及福斯塔特遗址出土的长沙窑瓷片

资料来源: 由弓场纪知拍摄提供并惠允使用。

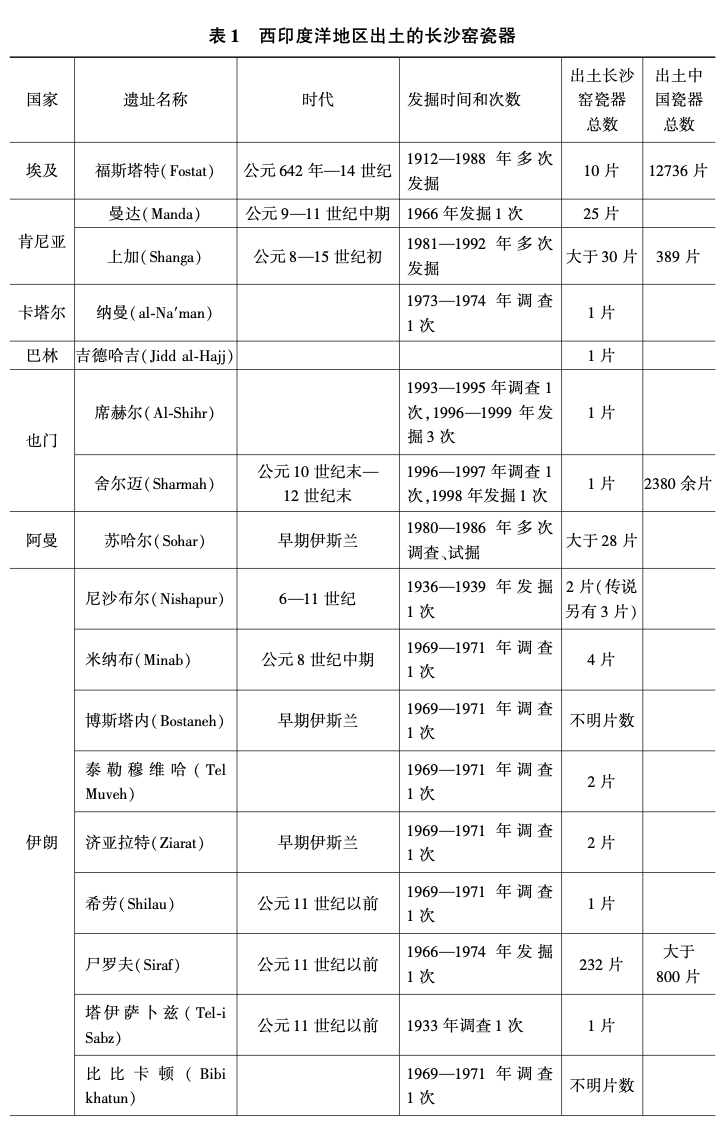

(2)肯尼亚曼达(Manda)遗址。曼达遗址位于肯尼亚北部拉穆群岛(Lamu archipelago)的曼达岛(Manda island)北部,1966年发掘,出土250000片陶瓷片,其中包括25片长沙窑瓷片(图3)(30)。

图 3 肯尼亚曼达遗址出土长沙窑瓷片

资料来源: Chittick, N. , Manda : Excavations at an Island Port on the Kenya Coast, Nairobi: British Institute in Eastern Africa, 1984, Plate 23.

(3)肯尼亚上加(Shanga)遗址。上加遗址位于今肯尼亚北部拉穆群岛中帕泰岛(Pate island)的西南角。1980-1988年,剑桥大学的马克·霍顿(Mark Horton)博士主持了对上加遗址的6次发掘,基本厘清了上加遗址的布局、年代和文化面貌。此次发掘成果分别于1981年与1996年刊布了考古报告,使我们有机会了解上加遗址的基本面貌。根据发掘结果,霍顿判定上加遗址的主要存在时间为760-1425年,并将其分为11期。从进口陶瓷的数量来看,第二至三期(780-920年)达到了一个小高潮。上加遗址出土的遗物非常丰富,陶、瓷残片超过20万片,其中百分之九十以上为本地陶片,主要类型是碗和罐。其中中国陶瓷约为389件,这当中根据马克·霍顿报告有30余片长沙窑褐绿彩碗残片(31)。2010-2013年,北京大学考古队对出土的中国瓷器进行了详细的调研,由于发掘距今已有较长时间,资料已有所散失,收集并调研的材料共计335件。发现了9-10世纪的长沙窑瓷片共计19片,其中17片为晚唐时期的产品(9世纪),另有两片为五代时期的产品(10世纪前半叶)(图4)(32)。

图 4 肯尼亚上加遗址出土长沙窑瓷片

资料来源: 照片由秦大树拍摄, 发掘报告参阅 Horton, M. C. , H. W. Brown, & N. Mudida, Shanga : The Archaeology of a Muslim Trading Community on the Coast of East Africa(vol. 14), Nairobi: British Institute in Eastern Africa, 1996。

(4)坦桑尼亚温古贾-库(Unguja ukuu)遗址。温古贾-库遗址位于今坦桑尼亚桑给巴尔岛西南海岸。1984年发掘,断定遗址活跃在公元9世纪至11世纪之间。遗址出土大量陶瓷片,其中中国陶瓷片占5%,包括遗址的表层出土的数片长沙窑褐彩碗瓷片(33)。

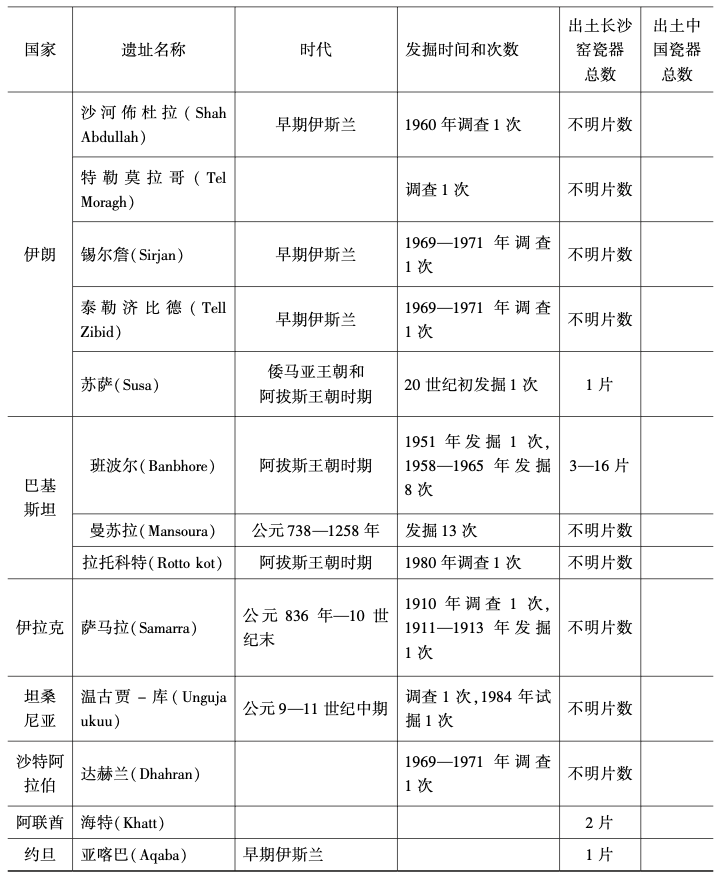

总体上看,长沙窑瓷器仅在非洲很少的遗址里出土,主要集中在非洲北部最发达的遗址——福斯塔特和东非的沿海地区。即便在整个西印度洋地区,也只有30处左右的遗址发现了数量不多的长沙窑瓷器(表1)(34)。出土数量最多的是尸罗夫遗址(Siraf),遗址位于伊朗法尔斯省的波斯湾东岸,地点十分接近《皇华四达记》记载的“广州通海夷道”的海上终点乌剌国(35),在990年当地发生大地震以前是波斯湾地区最重要的贸易港。芝加哥大学怀特豪斯(Whitehouse)教授在这里进行了近10年的大规模发掘,出土了大约800多片远东瓷器,其中有232片长沙窑瓷器(36),这个发现远远多于其他遗址的发现,但依然数量有限。

令人困惑的现象是,在非洲乃至整个西印度洋地区出土的9世纪的长沙窑瓷器的数量较少,与在东南亚水域发现的沉船中出水的长沙窑瓷器的数量形成了很大的反差。如在爪哇海发掘的826年前后的黑石号沉船(Belitung shipwreck),在总计67000千件出水文物中,长沙窑瓷器就有56500多件(图5)(37),这条船被认为是驶往阿曼的(38)。2009年在越南广义省(Quang Ngai)发现的9世纪的新州沉船(Chau Tan shipwreck),也出水了大量的长沙窑瓷器(图6)(39)。沉船中出水的大量长沙窑瓷器与西印度洋地区十分有限的发现形成了强烈的对比,甚至使9世纪中国的长沙窑瓷器大量输往西印度洋地区成为一种悖论。这当中的原因值得进一步探讨。

图 5 黑石号沉船出水的长沙窑瓷器(秦大树摄)

图 6 越南新州沉船出水长沙窑瓷器

资料来源:Do Truong Giang, “Diplomacy, Trade and Networks: Champa in the Asian Commercial Context (7th - 10th Centuries),” Moussons, vol. 27, Special Issues: The Sea Beyond All Borders : The Link between Southeast Asian Countries, 2016, fig. 7.

(二)越窑青瓷

越窑位于浙江省东部地区,地近明州港(今宁波)。这里是一个非常重要的瓷器生产区,东汉晚期(2世纪)中国最早出现的成熟瓷器就在这里生产,此后生产技术一直在全国领先。越窑的第二次兴盛始于9世纪,上林湖地区成为这个时期生产的中心地区,生产规模大,并创制了用于供御的秘色瓷器。越窑最繁荣的时期是在10世纪中后期,主要生产青绿色的瓷器,常常带有刻花和划花的装饰,井里汶沉船(Ceriben wreck)出水的越窑瓷器是这时期越窑产品的典型(图7),越窑这一时期的生产的繁盛与其产品大量的外销有重要关联(40)。

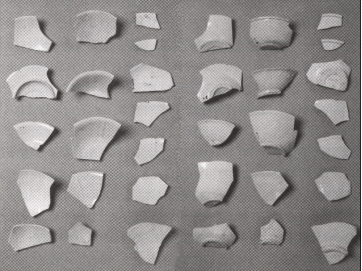

非洲地区出土越窑青瓷的遗址数量,大大多于出土长沙窑的遗址数量,并且遗址里出土的越窑青瓷数量也多于长沙窑,相比出土越窑瓷器的时代,越窑青瓷只有少量与长沙窑同属于9世纪,绝大部分是10世纪到11世纪中叶。出土越窑瓷片数量最多的是埃及福斯塔特遗址,在日本学者调查的12736片中国瓷器中,越窑青瓷共有941片(图8),远远多于长沙窑瓷片的数量,其中只有少量是9世纪的,其他的大部分是10世纪到11世纪前半叶。

在北京大学考古队调查的335片肯尼亚上加遗址出土的中国瓷片中,有40片越窑青瓷,其中有20片属于9—10世纪(图9),这20片中只有3片是9世纪的,其余均为10世纪的产品;另外20件年代为11世纪前半叶。在北京大学考古队整理的拉穆群岛曼达遗址出土部分中国瓷器中也有少量越窑青瓷。

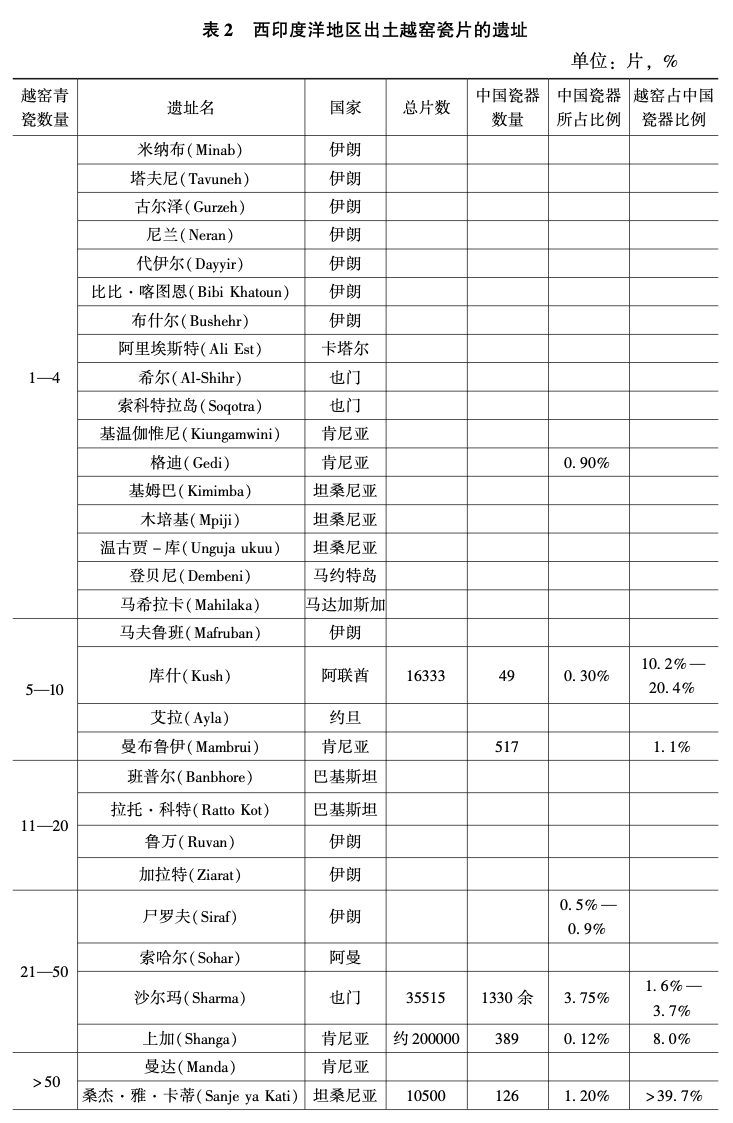

在整个西印度洋地区,出土越窑青瓷的遗址也明显多于出土长沙窑瓷片的遗址,数量超过了一倍,单个遗址内出土越窑瓷器的数量也明显多于长沙窑,情况与非洲相同(表2)。

图 7 印度尼西亚井里汶沉船出水越窑青瓷

资料来源: 照片由秦大树拍摄, 发掘报告参阅 Hubertus Liebner, The Siren of Cirebon: A Tenth-Century Trading Vessel Lost in the Java Sea, PhD thesis, University of Leeds, 2014。

图 8 日本出光美术馆藏埃及福斯塔特遗址出土越窑青瓷

1.福斯塔特遗址出土9世纪越窑青瓷片;2、3.福斯塔特遗址出土10世纪越窑青瓷片;4.福斯塔特遗址出土11世纪前半叶越窑青瓷片

资料来源: 照片由秦大树拍摄于日本出光美术馆,报告参阅〔日〕弓场纪知《福斯塔特遗址出土的中国陶瓷——1998—2001年研究成果介绍》,黄珊译,《故宫博物院院刊》2016年第1期。

图 9 肯尼亚上加遗址出土 10 世纪越窑青瓷片

资料来源: 照片由秦大树拍摄, 发掘报告参阅 Horton, M. C. , Brown, H. W. , Mudida, N. , Shanga : The Archaeology of A Muslim Trading Community on the Coast of East Africa (vol. 14), Nairobi: British Institute in Eastern Africa, 1996。

(三)广东地区产青瓷

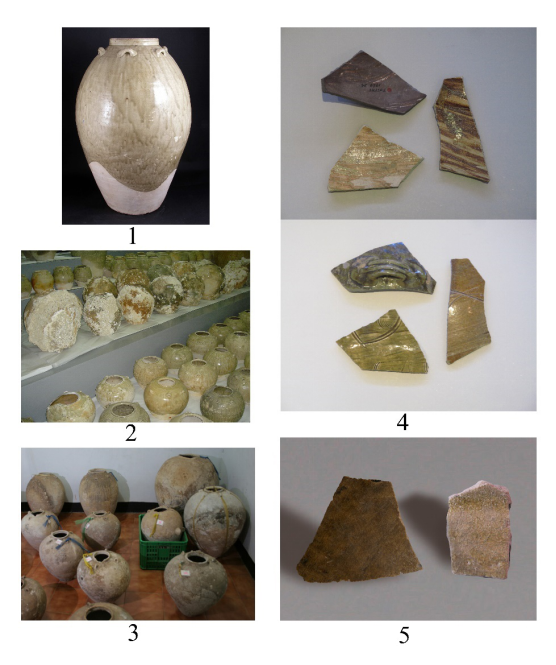

广东地区的制瓷业出现较晚,目前可知在8世纪中叶到9世纪时开始出现制瓷业,广东制瓷业的出现和迅速发展与海上贸易的发展有关,广东产青瓷主要是各种型号的储物罐(storage jars),由于在非洲地区尚未见到过出土的9-10世纪完整的中国产储物罐,在识别和判断上有困难,我们只能以黑石号(图10,1、2)、井里汶沉船出水的完整的青瓷罐作为参照(图10,3)。据此可知埃及福斯塔特遗址出土的一些青瓷片是广东产的青瓷器(图10,4),有一些是储物罐。北京大学考古队在调查肯尼亚上加遗址出土的中国瓷器时发现了一些9-10世纪广东产的储物罐瓷片(图10,5)。

图 10 海外遗址出土广东产青瓷器 (秦大树摄)

资料来源: 1.印尼黑石号遗址出水大号广东青瓷罐; 2.印尼黑石号沉船出水小号广东青瓷罐; 3.印尼井里汶沉船出水广东青瓷罐; 4.埃及福斯塔特遗址出土广东青瓷罐残片; 5.肯尼亚上加遗址出土广东青瓷罐残片

(四)北方地区的白瓷器

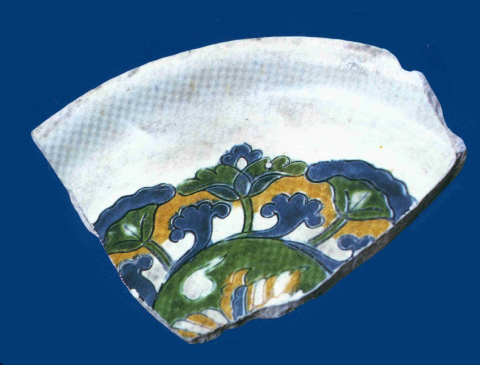

9-10世纪输往非洲的中国北方地区的白瓷器实际上包括了几处生产白瓷器的窑口。根据新的研究,中国古代商品化的长程贸易大约始于8世纪后半叶,最早成为贸易商品的瓷器品种是巩义窑的白瓷和三彩器,时间有可能早到盛唐后期的天宝年间(41)。在西亚、中东地区,唐三彩器和白釉绿彩器物有一定发现(图11)。但在非洲地区,三上次男曾报道在意大利法恩莎博物馆的马丁(F. R. Martin)收藏品中有两片唐三彩残片,其是出土于福斯塔特遗址,一件小型的凤首壶残件,一件底部印有宝相花纹饰的三彩印花盘(图12)(42)。三上次男还曾提及福斯塔特出土有唐三彩瓶及盆、碟残片,惜未见照片(43)。由于在西亚中东的萨马拉遗址、尸罗夫遗址都发现有可以早到8世纪末和9世纪的中国釉陶器,福斯塔特发现少量的三彩器物并不会使人感到意外。而在西亚、中东地区发现较多的可以早到9世纪的白釉绿彩器物,在非洲至今尚未发现。

图 11 德国柏林佩加蒙博物馆藏萨马拉哈里发宫殿遗址出土的三彩、 黄绿两彩和白釉绿彩器物

资料来源: 德国柏林国立博物院普鲁士文化遗产数据库, http: / / www. smb - digital. de / eMuseumPlus。

图 12 意大利法恩莎博物馆藏传出土于埃及福斯塔特遗址的三彩印花盘

资料来源: Tsugio Mikami, “China and Egypt: Fustat,” Transactions of Oriental Ceramic Society, vol. 45, 1980 - 1981, p. 75.

在福斯塔特遗址发现的白瓷器有巩义窑、邢窑和定窑白瓷(图13)(44)。笔者在福斯塔特遗址调研中发现了一片玉壁底侈口碗、釉色白中带灰,时代可以早到晚唐,应属河南巩义窑的产品。其他还有一些唇口碗,多曲长杯及方盘、如意口盘等,均应属晚唐时期的产品(45)。但总体上看,可以早到9世纪的白瓷器数量较少,大多数是10世纪的,对于10世纪的白瓷器,以往认为邢窑白瓷最多,通过最近的窑址发掘研究,邢窑白瓷的生产高峰在9世纪前半叶,后期逐渐被定窑取代,因此这些白瓷可能比较多的是定窑瓷器(46)。福斯塔特发现的10世纪的白瓷器共139片(47),应以定窑为主(图14),其中有72片在素面的定窑白瓷上加施了虹彩(Luster)(图15,1),部分这类产品还通过埃及转运到南欧地区,如在西班牙阿梅利亚(Almeria)宫殿遗址中也出土了加了虹彩的定窑瓷器(图15,2)(48)。

另外从沉船资料看,10世纪中叶以后北方白瓷被南方的繁昌窑取代,如在印尼发现的十世纪中叶的印坦沉船(Intan Shipwreck)中出水的白瓷器就主要是繁昌窑的产品。肯尼亚曼达遗址出土的一件白瓷碗也是繁昌窑的产品,可以印证这一点(图16)。

我们可以看到,9-10世纪中国瓷器销售的地区主要在港口遗址。比如在肯尼亚沿海地区有37处经过考古发掘的遗址中,9世纪的中国瓷器主要发现在拉穆(Lamu)群岛地区。而大陆地区的遗址中几乎没有发现这个时期的中国瓷器。到了10世纪,在大陆的海边遗址,如曼布鲁伊(Mamburui)和格迪古城(Gedi Ruin)发现了少量的越窑瓷器。

图 13 福斯塔特出土的 9—10 世纪白瓷器

资料来源: 〔日〕弓场纪知:《埃及福斯塔特遗迹出土的晚唐至宋代白瓷》,上海博物馆编《中国古代白瓷国际学术研讨会论文集》,上海书画出版社,2005,第182页。

图 14 日本出光美术馆藏福斯塔特遗址出土的 10 世纪白瓷片

资料来源: 照片由秦大树拍摄于日本出光美术馆,报告参阅〔日〕弓场纪知《福斯塔特遗址出土的中国陶瓷——1998—2001年研究成果介绍》,黄珊译,《故宫博物院院刊》2016年第1期。

图 15 10 世纪加虹彩定窑白瓷片

1.埃及福斯塔特遗址出土;2.西班牙阿梅利亚宫殿遗址中出土

资料来源:谢明良《略谈夹耳罐》,《陶瓷手记》,台北:石头出版社,2008,第121页,图2,3。

图 16 肯尼亚曼达遗址出土 10 世纪安徽繁昌窑白瓷碗

资料来源: 照片由秦大树拍摄, 报告参阅 Chittick, N. , Manda :Excavations at an Island Port on the Kenya Coast, Nairobi: British Institute in Eastern Africa, 1984。

三、9-10世纪外销非洲中国瓷器

品种和规模的阶段性变化

通过对非洲和西印度洋地区发现的9-10世纪中国瓷器的梳理,我们看到,以前学者们所说的这个时期中国外销瓷器的“四组合”是基本正确的,但主要的输出品随时间而不断变化。在上述的几种外销的瓷器当中,最重要的是长沙窑瓷器和越窑青瓷,可以明显的看到,这些瓷器构成的四组合是变化的。通过对20世纪末到21世纪初先后发现的几条沉船中出水器物的研究,我们看到了输出品种的变化。

1998年在印尼勿里洞海域发现的黑石号沉船,出水瓷器67000余件,是唐代瓷器在海外最大的一次发现,资料也最齐备完整。沉船的年代为唐宝历二年(826)(49)。其中出水了56500多件长沙窑瓷器(图5),同时还出水了800余件北方白瓷,而越窑青瓷仅有200余件,在出水器物中所占的比例仅为0.2%。

1997年在印尼雅加达以北150公里印坦油田附近的一条沉船,被称为印坦沉船,根据出水银挺上的刻款和其他资料,发掘报告认为这条船与南汉政府的官方贸易活动有关,时代应是918至960年,并有可能晚到960年之后数年(50)。正式发掘登记的瓷器数量是7309件,但其中广东产的一种青黄釉小罐(包括一种四平耳小罐)就有4855件,占了66.4%。剩余的器物中以越窑青瓷为主,还包括了少量中国南方地区产白瓷、东南亚产的细陶器和中东产陶器(图17)(51)。因此,越窑瓷器所占的比例约在20%至30%之间,未见长沙窑。我们可以看到,印坦沉船中越窑瓷器所占的比例已经大大增加了,根据发掘者的研究,这些越窑瓷器应该主要是供上层人士使用的,而广东产的小罐主要是供中上阶层人士使用的。

图 17 印度尼西亚爪哇海印坦沉船出水的器物

1.广东产青釉小罐;2.安徽繁昌窑白釉碗;3.越窑青瓷带盖水盂;4.越窑青瓷划花莲花纹器盖;5.越窑青瓷执壶;6.越窑青瓷长颈瓶

资料来源: 1 由 Michael Flecker 提供, 2—6 由印度尼西亚国立考古中心 Naniek Vibisono 提供。报告参阅 Michael Flecker, The Archaeological Excavation of the Tenth Century Intan Shipwreck , Java Sea , Indonesia, Oxford: BAR International Series 1047, 2002。

2003-2005年在爪哇岛以北井里汶外海100海里(约185.2公里)处,54米深的水下,发现并发掘了一条沉船,称为井里汶沉船(Cirebon Wreck),经过对这条沉船的发掘,出土遗物的总数达到49万余件(52)。其中最重要的是来自中国的遗物,包括35万件左右的各类瓷器,而瓷器中绝大多数都是越窑青瓷,数量超过30万件(图7)。这条沉船的沉没年代可能是968年。则其时代可排定在10世纪后半叶,这条船上越窑成为最重要的船货,完全取代了长沙窑。

由此可见,9世纪长沙窑瓷器是最重要的输出瓷器,而10世纪则越窑占绝对优势。兴盛于9世纪末到10世纪(53)的埃及福斯塔特遗址出土中国瓷片情况正好证明了这一点,9世纪的长沙窑瓷片只有10片,而10世纪的越窑瓷片达到了941片。

输往非洲的白瓷器的变化也日益清楚了,在9世纪前半叶,主要输出邢窑和巩义窑白瓷,但数量极少;9世纪第四个25年到10世纪前半,输出的主要是定窑瓷器;10世纪后半叶则主要输出位于长江水道旁的繁昌窑白瓷器;11世纪时还在福斯塔特遗址和肯尼亚马林迪老城遗址发现了一些广州西村窑产白瓷器(图18),但总体上发现的数量再次变得十分稀少。

图 18 非洲出土的 11 世纪广州西村窑瓷器(秦大树摄)

1—3.日本出光美术馆藏埃及福斯塔特遗址出土 11 世纪广州西村窑白瓷器;4.北京大学考古队发掘肯尼亚马林迪老城遗址出土广州西村窑白釉彩绘瓷

输出产品的变化主要与中国国内一些政治事件导致对外贸易港口的兴衰相关。9世纪的第四个25年时期,由于黄巢起义破坏了湖南地区的管理体制,湖南陷入混乱,长沙窑停烧了一段时间。五代初期,长沙窑恢复生产,但由于统治湖南的楚王国与控制长江出海口,特别是扬州港的吴、南唐王国的敌对关系,长沙窑无法利用扬州港这个外运集散地,也失去了通往外域的长江通道。所以进入10世纪,长沙窑就基本不再外销,并且很快衰亡了。而从五代开始,直到北宋初的整个10世纪,越窑的生产水平和规模都得到了快速的发展。为了便于浙东地区物产的外运,9世纪末位于三江口的明州(今宁波)开始筑城,标志着明州港地位的提升,10世纪明州港逐渐发展起来,并成为当时最重要的近海航运和远洋贸易的港口。越窑的生产中心随着贸易的发展开始转移,与宁波近在咫尺的东钱湖周边地区的窑场兴起,根据专题性区域考古调查可见,东钱湖区域窑址群中可以早到晚唐的窑址有6处,而五代、北宋初有窑址37处,生产迎来了繁荣时期(54)。大量产品用于外销,使得越窑青瓷成为这一时期最重要的外销瓷器品种。同样,10世纪扬州港的衰落,使得北方地区的白瓷器失去了出海的通道,而位于长江水道边的安徽繁昌窑生产的瓷器成为北方白瓷器物的替代产品,在10世纪较多销往海外。

进一步说,越窑瓷器在非洲和西印度洋地区取代长沙窑瓷器的过程,也体现了贸易范围和规模的重要变化。9世纪出土长沙窑瓷片的遗址数量较少,主要集中在贸易港口遗址。而10世纪出土越窑瓷片的遗址数量大大增加,增加了约两倍,并且开始深入到内陆地区。出土的数量也成倍增长。可见中国从8世纪后半叶开始开展长距离的贸易活动以后,9世纪的第一个25年出现了较大规模的海上贸易,9世纪中后期是海上贸易的发展时期,10世纪后半叶达到了一个高峰时期。

公元990年,位于苏门答腊岛上的室利佛逝王国先后与爪哇岛上的马打兰王国和印度的注辇王国开战,并且战争持续了较长的时间,使沟通中国南海到印度洋之间贸易的咽喉要道马六甲海峡封闭,因此在环印度洋地区发现的中国瓷器骤减,中国与西印度洋地区的海上贸易陷入低谷。尽管在埃及福斯塔特和肯尼亚沿海地区遗址中还是发现了少量11世纪到12世纪的中国瓷器,但数量较少,其有可能是从今克拉地峡通过陆路到达马来半岛西侧的吉达港(55),然后进入环印度洋贸易圈的。

直到13世纪前半叶,中国与西印度洋地区的海上贸易才再次进入了一个新的发展阶段,但输出的瓷器已经发生了巨大的变化,龙泉窑成为最重要的外销瓷器品种(56),从而进入了发展的周期。

(1)秦大树、任林梅:《早期海上贸易中的越窑青瓷及相关问题讨论》,《遗产与保护研究》2018年第2期。

(2)秦大树:《中国古代陶瓷外销的第一个高峰——9~10世纪陶瓷外销的规模和特点》,《故宫博物院院刊》2013年第5期。

(3)以往学者们都认为郑和航海最远的距离是到达了东非的肯尼亚和坦桑尼亚,参见沈福伟《郑和宝船队的东非航程》,《郑和研究百年论文选》,北京大学出版社,2004,第96—110页。但近些年来,有学者认为郑和航海的最远距离已经到了非洲南部,甚至到达了美洲。参见〔英〕加文·孟席斯《1421:中国发现世界》,师研群译,京华出版社,2005。但这一观点并未得到普遍认可,当时是否到达了美洲尚存争议,但有可能到达过非洲南部,因此我们说是“可能被突破”。

(4)马文宽:《长沙窑瓷装饰艺术中的某些伊斯兰风格》,《文物》1993年5期; John Guy, “Early Asian Ceramic Trade and the Belitung (‘Tang’) Cargo,” Transactions of the Oriental Ceramic Society, vol. 66, 2001 - 2002, p. 17。

(5)〔荷〕戴闻达:《中国人对非洲的发现》,胡国强、覃锦显译,商务印书馆,1983。 (Duyvendak, J. J. L., China's Discovery of Africa: Lectures Given at the University of London on January 22 and 23, 1947, London: Arthur Probsthain, 1949. )

(6)(北宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷五八《艺文志》,中华书局,1975,第1506页。根据此文记载,贾耽撰写了《皇华四达记》(10卷)、《古今郡国县道四夷述》(40卷)、《关中陇右山南九州别录》(6卷)、《贞元十道录》(4卷)、《吐蕃黄河录》(4卷)等许多重要的地理学著作和《地图》10卷。可惜这些著作均已散佚。

(7)《新唐书·地理志》,收录了《皇华四达记》的部分内容,境内四出的7条道路,为营州入安东道、登州海行入高丽渤海道、夏州塞外通大同云中道、中受降城入回鹘道、安西入西域道、安南通天竺道、广州通海夷道。《新唐书》卷四三《地理志》七下,第1146页。

(8)《新唐书》卷四三《地理志》七下,第1153—1154页。

(9)关于《皇华四达记》所记录的地名对应今天的什么地点笔者曾有比较详细的考证,本文不再详述,参见秦大树《中国古代陶瓷外销的第一个高峰——9~10世纪陶瓷外销的规模和特点》,《故宫博物院院刊》2013年第5期。

(10)〔日〕藤田丰八:《中国南海古代交通丛考》,何建民译,商务印书馆,1936,第226页。

(11)张广达:《海舶来天方,丝路通大食——中国与阿拉伯世界的历史联系的回顾》,周一良主编《中外文化交流史》,河南人民出版社,1987,第743—801页。此观点出现甚早,张广达先生有详细论述。

(12)张星烺:《中西交通史料汇编》第3册《古代中国与阿拉伯之交通》,台北:世界书局,1969,第118页。

(13)岑仲勉:《自波斯湾头至东非中部之唐人航线》,《中外史地考证》下册,中华书局,1962,第401—415页。陈佳荣、谢芳、陆峻岭《古代南海地名汇释》(中华书局,1986)一书亦持此观点。笔者认为,由于达累斯萨拉姆城出现较晚,这里的三兰应指东非的海岛地区,如肯尼亚拉穆群岛或坦桑尼亚基尔瓦岛。

(14)陈信雄:《唐代中国与非洲的关系——间接而强势的海路贸易》,吴剑雄主编《中国海洋发展史论文集》第4辑,台北:中研院中山人文社会科学研究所,1991,第124—159页。

(15)N. Chittick, Kilwa-an Islamic Trading City on the Eastern Africa Coast, Nairobi: The British Institute in Eastern Africa,1974.

(16)此“西征”即著名的“怛罗斯之战”,是唐朝安西都护府军队与阿拔斯王朝和中亚诸国联军在怛罗斯地区,即葱岭(今帕米尔高原)以西、吉尔吉斯斯坦与哈萨克斯坦的相邻边境、塔拉兹地区的一次战役,此战唐朝军队战败,损失军队2万余(参见王小甫《唐、吐蕃、大食政治关系史》,北京大学出版社,1992,第185页)。杜环此役后作为战俘被俘往中东,他在那里停留了11年。

(17)(唐)杜佑:《通典》卷一九三《边防九》,中华书局,1988,第5266页。

(18)《新唐书》卷二二一下《西域下》“拂菻”条,第6260—6261页。

(19)〔荷〕戴闻达:《中国人对非洲的发现》,胡国强、覃锦显译,第15页。

(20)Dashu Qin, Yu Ding, “Mambrui and Malindi,” in Stephanie Wynne-Jones, Adria LaViolette (eds. ), The Swahili World, Chapter 17, Oxon and New York: Routledge, 2018, pp. 205 - 213.

(21)(唐)段成式撰,许逸民校笺《酉阳杂俎校笺》前集卷四《境异》、前集卷一六《广动植之一》、续集卷一○《支植下》,中华书局,2015,第441—443、1179、2144页。

(22)Dashu Qin and Kunpeng Xiang, “ Sri Vijaya as the Entrepot for Circum-Indian Ocean Trade: Evidence from Documentary Record and Materials from Shipwreck of the 9th - 10th Centuries,” in Etudes Ocean Indien, No. 46 - 47, 2011, Institute National Des Language et Civilizations Orientales, 2012, pp. 307 - 336.

(23)李建毛:《长沙窑概说》,北京艺术博物馆编《中国古瓷窑大系·中国长沙窑》,中国华侨出版社,2016,第2—23页。

(24)马文宽:《长沙窑瓷装饰艺术中的某些伊斯兰风格》,《文物》1993年第5期。

(25)任志录:《长沙窑瓷器上的粟特因素》,北京艺术博物馆编《中国古瓷窑大系·中国长沙窑》,中国华侨出版社,2016,第282—296页。张兴国:《粟特人在长沙——胡人参与长沙窑的若干线索》,载上海博物馆编《大唐宝船:黑石号沉船所见9—10世纪的航海、贸易与艺术》,上海书画出版社,2020,第252—265页。

(26)長谷部樂爾·今井編著「日本出士の中国陶磁」平凡社、1995、15頁。

(27)出光美術館編「陶磁の東西交流」出光美術館、1984;秦大树:《埃及福斯塔特遗址中发现的中国陶瓷》,《海交史研究》1995年第1期。

(28)弓場紀知「青花の道:中国陶磁器が語る東西交流」日本放送出版協會、2008。

(29)〔日〕弓场纪知:《福斯塔特遗址出土的中国陶瓷——1998—2001年研究成果介绍》,黄珊译,《故宫博物院院刊》2016年第1期。

(30)N. Chittick, Manda : Excavations at an Island Port on the Kenya Coast, Nairobi: British Institute in Eastern Africa,1984. 1966 年 N. Chittick (奇蒂克)在对曼达遗址的发掘中辨认出20片长沙窑瓷片。此后陈信雄、普里斯特曼(Priestman S.)又相继辨认出4片和1片长沙窑瓷片,共计25片。参见陈信雄《宋元海外发展史研究》,台北:甲乙出版社,1992; Priestman S. , A Quantitative Archaeololgical Analysis of Ceramic Exchange in the Persian Gulfand Western Indian Ocean, AD c. 400 - 1273,PhD thesis, Southampton University, 2013。

(31)M. C. Horton, H. W. Brown, and N. Mudida, Shanga: The Archaeology of a Muslim Trading Community on the Coast of East Africa (vol. 14), Nairobi: British Institute in Eastern Africa, 1996, p. 243.

(32) Qin Dashu, “Archaeological Investigations of Chinese Ceramics Excavated from Kenya,” in Qin Dashu, Yuan Jian, (eds. ), Ancient Silk Trade Routes: Cross Cultural Exchange and Legacy in Southeast Asia, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2013, Singapore, pp. 47 - 66,插图 4。

(33) C. M. Clark, “Archaeological Survey of Zanzibar,” Azania, vol. 20, 1985, p. 169.

(34)此表所列的出土长沙窑的遗址主要参考赵冰《长沙窑瓷器:9世纪印度洋—中国海域地区全球型海上贸易的典型商品》,《文物》2020年第11期。

(35)韩振华:《第八世纪印度波斯航海考》,香港大学亚洲研究中心,1999。

(36)M. Tampoe, Maritime Trade between China and the West: An Archaeological Study of the Ceramics from Siraf, Oxford:BAR International Series 555, 1989, p. 75; Cameron A. Petrie, David Whitehouse, Donald S. Whitcomb, Tony J. Wilkinson, Siraf: History, Topography and Environment, Oxbow Books, 2009, p. 421; 赵冰:《长沙窑瓷器:9世纪印度洋—中国海域地区全球型海上贸易的典型商品》,《文物》2020年第11期。

(37)谢明良:《记黑石号(Batu Hitam)沉船中的中国瓷器》,《美术史研究集刊》2002年第13期; R. Krahl, J. Guy, J. Raby, K. Wilson, Shipwrecked: Tang Treasures and Monsoon Winds, Washington, D. C.: Arthur M. Sackler Gallery,Smithsonian Institution, 2010; A. George, “Direct Sea Trade between Early Islamic Iraq and Tang China: From the Exchange of Goods to the Transmission of Ideas,” Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 25. 4, 2015, pp. 579 - 624。

(38)Micheal Flecker, “A Nineth-Century AD Arab or Indian Shipwreck in Indonesia: First Evidence from Direct Trade with China,” World Archaeology, vol. 32, No. 3, Shipwrecks, Taylor & Francis, 2001, pp. 335 - 354.

(39)Nishino Noriko, et. al., “Nishimura Masanari's Study of the Earliest Known Shipwreck Found in Vietnam,” Asian Review of World Histories, No. 5, 2017, pp. 106 - 122; Do Truong Giang, “Diplomacy, Trade and Networks: Champa in the Asian Commercial Context (7th - 10th Centuries),” Moussons, vol. 27, Special Issues: The Sea Beyond all Borders: The Link between Southeast Asian Countries, 2016, pp. 59 - 82.

(40)秦大树、任林梅:《早期海上贸易中的越窑青瓷及相关问题讨论》,《遗产与保护研究》2018年第2期。

(41)秦大树:《中国古代瓷器外销的滥觞——从唐三彩到白釉绿彩》,2020年11月上海博物馆举办的“‘唐宋时期海上丝绸之路’国际学术研讨会”会议论文。

(42)Tsugio Mikami, “ China and Egypt: Fustat,” Transactions of Oriental Ceramic Society, vol. 45, 1980-1981, pp.36-53.

(43)〔日〕三上次男:《从工艺观点看中国古陶瓷与穆斯林陶瓷的关系》,中国科学院上海硅酸盐研究所编《中国古陶瓷研究》,科学出版社,1987。

(44)〔日〕弓场纪知:《埃及福斯塔特遗迹出土的晚唐至宋代白瓷》,上海博物馆编《中国古代白瓷国际学术研讨会论文集》,上海书画出版社,2005,第182页。

(45)秦大树:《埃及福斯塔特遗址中发现的中国陶瓷》,《海交史研究》1995年第1期。

(46)秦大树:《论白瓷的生产与初期阶段的发展》(韩文、中文),汉城百济博物馆《白瓷——从景德镇到首尔》,首尔:月千上廻,2020,第170—219页。

(47)〔日〕弓场纪知:《福斯塔特遗址出土的中国陶瓷——1998—2001年研究成果介绍》,黄珊译,《故宫博物院院刊》2016年第1期。

(48)谢明良:《略谈夹耳罐》,《陶瓷手记》,台北:石头出版社,2008,第121页,图2,3。

(49)沉船出水的器物中有一件长沙窑青釉褐彩碗,碗外部釉下划刻铭文:“宝历二年七月十六日”,经过与其他考古材料的比较,证明船货的年代与这个纪年大体相符。谢明良:《记黑石号(Batu Hitam)沉船中的中国瓷器》,《美术史研究集刊》2002年第13期。

(50)Michael Flecker, The Archaeological Excavation of the Tenth Century Intan Shipwreck, Java Sea, Indonesia, Oxford:BAR International Series 1047, 2002, p. 101.

(51)Michael Flecker, The Archaeological Excavation of the Tenth Century Intan Shipwreck, Java Sea, Indonesia, p. 121.

(52) Adi Agung: 《井里汶海底十世纪沉船打捞纪实》,辛光灿译,《故宫博物院院刊》2007年第 6期; Horst Hubertus Liebner, The Siren of Cirebon: A Tenth-Century Trading Vessel Lost in the Java Sea, PhD thesis, University of Leeds, 2014。

(53)福斯塔特最早建立于公元642年,主要用途是军事要塞,750年,阿拔斯王朝(绿衣大食)建立,在福斯塔特北部设立了al-‘Askar,主要是分担福斯塔特的军事与行政职能,福斯塔特依然以军事功能为主。868—870年,土伦王朝建立,又在福斯塔特与al-‘Askar以北建立al-Qatā‘i作为行政中心。公元969年,哈里发在土伦清真寺以北1公里的地方修建了皇室居所al-Qāhirah。因此10世纪时福斯塔特成为政治、经济、文化中心,并成为中东地区联络非洲大陆的重要节点。参见George. T. Scanlon, “Preliminary Report: Excavations at Fustat, 1964,” Journal of the American Research Center in Egypt, vol. 4,1965, pp. 6 - 30。

(54)王结华、罗鹏:《青瓷千年映钱湖》,宁波出版社,2020,第89页。

(55)Stephen A. Murphy, “Revisiting the Bujang Valley: A Southeast Asian Entrepôt Complex on the Maritime Trade Route,” Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 28, No. 2, 2018, pp. 355 - 389; 项坤鹏:《管窥9—10世纪我国陶瓷贸易的域外中转港现象——以东南亚地区为焦点》,《东南文化》2018年第6期。

(56)秦大树:《从海外出土元代瓷器看龙泉窑外销的地位及相关问题讨论》,故宫博物院、浙江省博物馆、丽水市人民政府编《天下龙泉:龙泉青瓷与全球化》第3卷《风行天下》,故宫出版社,2019,第272—297页。