中华五千年文明的实证:良渚文明何以惊艳世人?

12月3日,首届“良渚论坛”在浙江杭州举办,论坛主题为“践行全球文明倡议,推动文明交流互鉴”,来自海内外的300余名嘉宾出席论坛。中共浙江省委书记易炼红在致辞中表示,浙江要主动融入高质量共建“一带一路”,深化与各国友好合作,讲好浙江故事、中国故事。

那么,良渚文化究竟是什么,为何如比重要呢?

从1936年算起,良渚文化的考古发掘工作已经延续了80多年。有赖于一代代考古工作者的不懈努力,五千年前良渚古国的大略生活图景终于展现在世人面前⋯⋯

饭稻羹鱼与良渚好玉

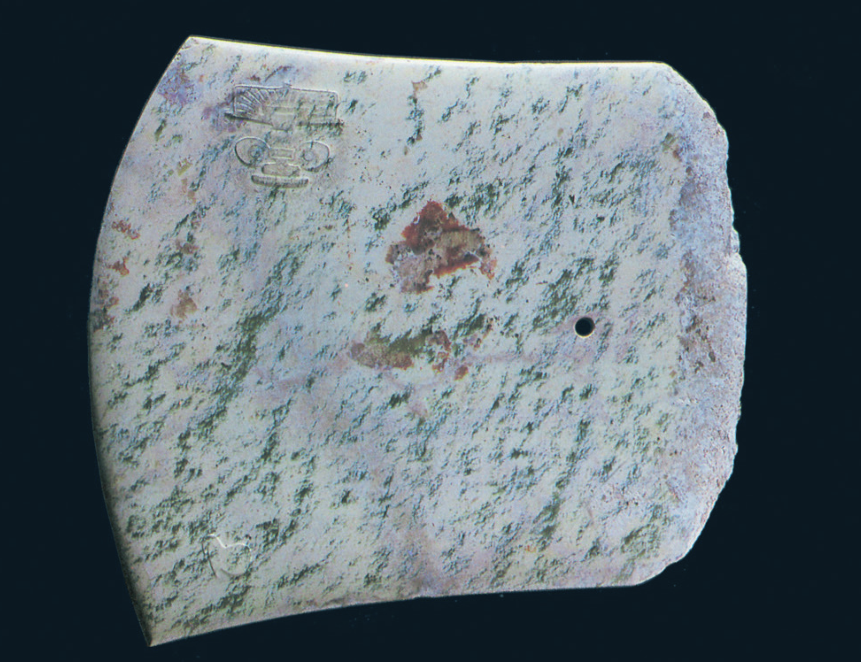

良渚文化的玉钺,出土于浙江杭州反山,是迄今为止唯一一件带神人兽面雕刻的玉钺。良渚文化玉 钺一般有长方梯形玉钺和扁方梯形玉钺两种类型,其最高格式一般由钺身、冠饰、端饰三部分组成,在 良渚文化中,玉钺与玉琮、玉璧一起构成了用玉制度的核心,是显贵者特定身份地位的玉质指示物

在良渚文化玉器中,工艺最复杂,形制纹饰最富有地区特色的首推玉琮。玉琮的形制变化最多,大别之有二,一是内外皆圆的圆筒形:二是外方内圆的方柱形。前者是玉琮的早期形式;后者则比较多见,但直到《古玉图考》的考证,才使人们认识到这种外方内圆的玉器,原来正是先秦经籍中所称的“琮”。玉琮的节数没有定数,早期多一二节,晚期可多到十多节。玉琮都有“饕餮纹”或“兽面纹”等纹饰,早期纹饰较繁,越到后来越简化,有些晚期玉琮只刻两个小圆圈。但有一点始终未变,即器表都雕成四个凸面和四个凹面,凹凸相间对称。这种装饰图案在良渚文化的分布范围内都有发现,且形态千篇一律,应当就是良渚人心目中共同尊奉的地位最高乃至唯一的神祇。换句话说,整个良渚社会有着高度一致的精神信仰。

良渚文化玉琮,现藏中国国家博物 馆,1958 年征集。整体由碧玉制成,通 高 49.7 厘米,共 19 节,为目前国内所 见最高。玉琮近顶端刻有日月纹图案, 为大汶口文化的代表性徽号之一,从侧 面证明两地的文化交流

在出土的良渚文化众多玉琮中,最著名、最具代表性的当推1987年反山第12号墓出土的那件“玉琮之王”。其制作技术如此高超,称得上是鬼斧神工。琮上雕刻线条纤细如发丝,最精绝一处竟然在一毫米的宽度内刻出了四五条线来,着实叹为观止。玉琮用料为坚硬的矿物,在良渚文化时期,新石器时代的人们还不会冶炼硬金属,当时的工匠们可能就是用装柄加固的燧石打制成的石钻与鲨鱼牙齿之类的简易工具,创造出了精美的玉器,令人惊叹。

大概良渚先民已经发现,玉的质料与寻常石头不尽相同。其温润的手感,坚硬的质地成为古人眼中的凝天地精气的一个通天通神的符号。而玉琮上的神人兽面纹则是良渚先民所崇拜的神灵,是他们精神文化的核心,他们相信这种纹饰具有感神通灵的法力,以其随葬具有辟邪、祈福的功效。在多处良渚文化墓葬中,玉琮在墓葬中的摆放位置都比较固定(早期集中在手臂手腕胸部腹部等位置,晚期则是下半身),证明了玉琮在使用上具有比较严格的规范。这就暗示了玉琮所占据的地位和玉琮所具有的象征意义,玉琮地位无疑是重要的,很可能与祭祀和神明有关。

良渚文化冠形器(亦称玉梳背),高4.2厘米,宽3.85厘米,出土于浙江杭州反山。该器为片状梯形, 中部有大眼阔鼻浮雕兽面纹,嘴扁而宽,眼廓、鼻、嘴皆饰细阴线纹,样式精美

良渚文化的玉璜,出土于浙江杭州瓶窑。上面的图案以往被解读为兽面(或饕餮),但现在专家多认 为其是良渚人崇拜的神徽。良渚文化出土的许多玉器上雕刻有该神徽,而且构形也与表现该神徽有着直 接的关系,反映了良渚文化以神权为纽带的统治模式

国家的门槛

文明的曙光

中国历来的传统观念认为,中原(黄河中游)是中华文明的发源地,由此向四面八方传播,从夏代起建立了国家,进入文明时代。反观长江流域,其历史重要性则要晚至汉代以后才充分体现出来。史学宗师徐中舒(1898—1991)当年因此就提出疑问:“要是(春秋)吴越的文化真的很低,怎么能骤然兴起并与中原争霸呢?”

但是,新中国成立以来大量考古实物资料也已证明,中华文明的发源地不是一个,而是遍布于长江、黄河两大流域的上、中、下游及辽河流域、珠江流域。这也就是苏秉琦在20世纪80年代所提出的,中国史前文化演进不是单线式,而是多元的,或者说是“漫天星斗”式的。

回望5000年前的中华大地,无论中原地区的“庙底沟二期文化”,山东地区的“大汶口文化”,西辽河流域的“红山文化”晚期和“小河沿文化”,还是长江中游的“屈家岭文化”及“石家河文化”,其整体的文明化发展水平都与“良渚文化”有一定差距,尤其在社会结构、宗教信仰、礼仪制度方面,“良渚文化”可谓一马当先。苏秉琦先生即认为,我国的国家起源发展阶段乃是“古国—方国—帝国”三部曲,并认为“红山文化”已经进入“古国”阶段,而“良渚文化”更进一步,已经达到“方国”阶段。

良渚文化的嵌玉漆杯(复原件),现藏良渚博 物院。此漆杯整体为瘦长形带把宽流杯,口沿外 壁弦纹带上镶嵌有小玉粒,鼓腹,其图案以大者 玉粒为中心绘有重圈、螺旋纹等,工艺极为复杂, 是良渚文化的“高精尖”产品

换言之,长江下游地区早在夏代以前的公元前3000年时期就已经出现可称之为“国家”的复杂社会,要比出现城市化的二里头和安阳早1000多年——他们被认为是中国早期历史中夏代和商代的代表。“良渚文化”的发掘和研究,无可争辩地证明,中华民族的确有着悠悠五千年的文明史。难怪著名考古学家张忠培称“良渚文化”是“中华文明的一个源头”,而严文明更是直截了当地断言,“中国文明的曙光是从良渚升起的。”

值得注意的是,在中原夏、商王朝崛起之前的史前时期,“良渚文化”对于中国土地上的其他文化类型的影响可能是最大的。这方面最有力的证据是“良渚文化”的象征——玉器——在江西、安徽、湖南、山西、陕西、四川、广东等地的传布,其范围几达小半个中国。甚至中原的二里头遗址也出土了许多与“良渚文化”形制接近的玉器与漆器。

良渚文化的夹砂黑皮陶,现藏良渚博物院。该罐出土于河沙中,故而表面多呈锈红色,陶罐整体低 口平唇,短颈广肩,鼓腹圜底,圈足外撇,在其肩部及上腹部刻有亦图亦文的 8 个符号,被李学勤先生 誉为“前所未见的珍品”

良渚文化的刻符陶片,上面图案大致可看出为稻田和卷曲的水蛇图案。迄今为止,专家在良渚文化 中已经发现 656 个刻画符号(不完全统计),且有不少成组图符。学者认为,这些刻符很有可能是一种 原始文字

遗憾的是,大约在4300年前,延续了1000多年的“良渚文化”突然消亡。上古环境科学研究表明,这是一次天灾。大约同一时期发生了一次全球降温事件,导致黄河和长江流域出现了连年大洪水。长江三角洲变成了一片汪洋,大雨进一步引起海侵,人们只能向高处躲避或是逃奔外地,良渚文化的种种设施,顷刻便被摧毁,而良渚先民的农耕之地,更是常年淹没,再也无法以农为生了。位于余杭盆地的良渚古城从此销声匿迹。直到战国时期,这一地区才开始重新出现人类生活痕迹。英国历史学家汤因比曾提出,每一种文明的兴衰从根本上取决于它对某种特别困难(自然的和人类活动的)的应战如何。新石器时代人类的生产力水平低下,对抗自然的力量绵薄,生存环境的恶化让良渚先人在对抗自然的挑战中失败了。

与长江三角洲的“良渚文化”一样被这场大洪水摧毁的还有山东的“大汶口文化”与湖北的“屈家岭文化”。为了躲避洪水,这些地区的部族可能开始向北方的陕西、山西、河南一带迁移。与此同时,长城以北红山文化区发生了严重的旱灾,环境的恶化或许也促使了这一地区的部族向南迁移。陕西、山西、河南一带海拔较高,受大洪水影响较小,且属于旱地农业区,当地的农作物(黍、稷)耐寒,相比之下更适合人类生存,于是四方部族经过战争和平交往,与此地原住民融合在一起。在四方“新石器文化”相继凋零之后,中华文明终于在中原地区进入了王朝时代。

但是,在此之前,“良渚文化”才是“满天星斗”中最为耀眼的那一颗星。