杨宝玉 刘英华:敦煌汉藏文献中所存九九表研究

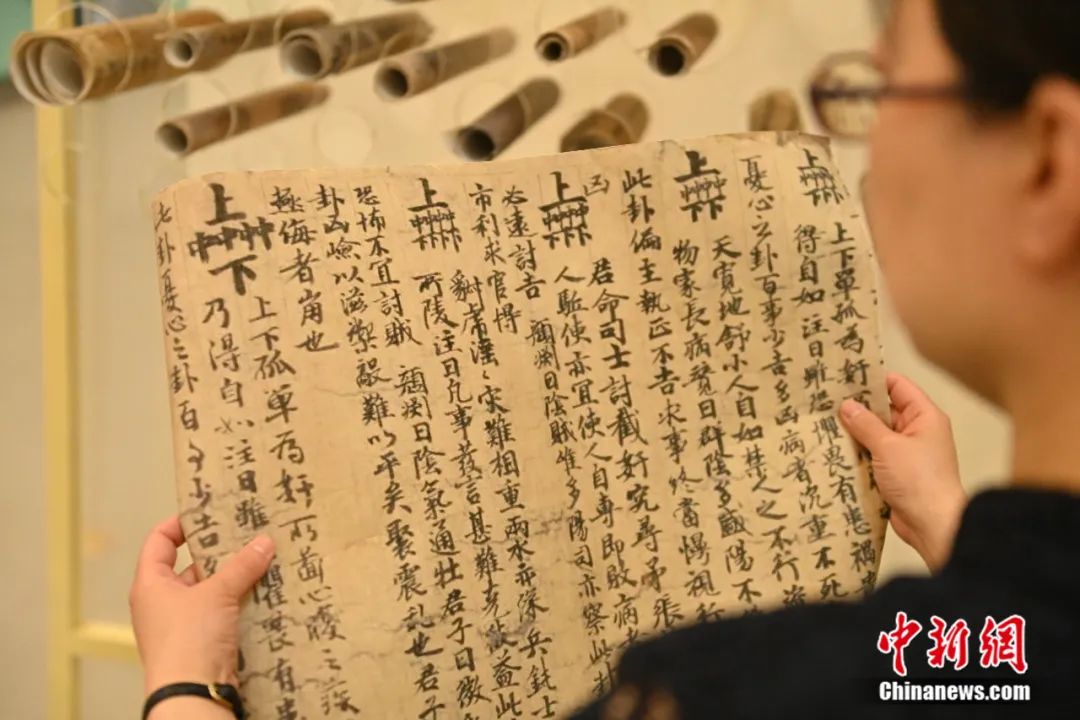

1900年开启的敦煌藏经洞中存留有数万件古代文书,其中汉文文书数量最巨,古藏文文书仅次之,二者的数量远超其他文种写本,共同构成了敦煌文书的绝对主体。这些汉藏文献的内容涵盖至广,涉及我国古代历史文化的各主要方面,它们或不见于传世文献,或可展现相关文本较早甚至最早的状貌,具有无可替代的文物价值与研究意义。敦煌算书便是其中的佼佼者,为世界上现存最古老的成批量的纸本算学文献,而这当中作为算学重要基础的乘法口诀表(习称九九表、九九歌等)又为重中之重。本文即拟在梳理相关敦煌汉藏文献的基础上,就有关问题略陈管见,不当之处,敬请方家教正。

一、传世文献和考古出土实物中的九九表

若想深入研究敦煌汉藏文献中的九九表,我们需要首先了解一般认知中的九九表的基本情况及其演进过程。

前已言及,乘法口诀表又被习称为九九表、九九歌。以“九九”名之,系因古人习用的乘法口诀表的起句一般为“九九八十一”,这一点在传世文献和考古出土实物中都得到了证实。

今知有关乘法口诀的最早记述见于先秦文献,其中留有很多乘法口诀散句或相关记述,李俨《中国数学大纲》第一编第五章《周秦时期的数学·九九》等已对古籍中的相关记录进行了汇总,可证早在春秋战国时期,乘法口诀已是人们乐于引用的熟语。彼时或稍后流传的一些由多个算式构成的乘法口诀句组也可展示口诀的表述顺序,例如,《管子》存有自“七七四十九”至“二七十四”的记述,《淮南子》《孔子家语》《大戴礼记》等则从“九九八十一”述至“二九一十八”。自“九九”始,这与古人对天地万物之理的认知和解读有关。

考古发现与传世文献也可相互印证。目前所知最早的完整的九九表见于出土简牍:2枚里耶秦简上抄存了3则相当完整的九九乘法表,距今已有2200多年,也是始于“九九八十一”。戴卫红《中日韩出土九九表简牍及其基层社会的数学学习》集中介绍了中日韩三国出土的公元前4世纪到公元10世纪的九九表简牍,并归纳总结了它们的6个共同点,首先就是“在排列顺序上,三国出土九九表简牍均采用从9段依次到下段的排列顺序”。是知出土实物中的从先秦到五代的九九表的表述顺序均自“九九”起始。

那么,九九表是何时转变成我们今天习用的由低到高的编排方式的呢?如仅据传世文献和考古发现,应是在公元13世纪。例如,金顺利、刘宝炜《九九歌考》即谓:“大约在公元十三、十四世纪宋朝年间,九九歌的顺序才变成和现在所用的一样,即从‘一一如一’起到‘九九八十一’止。”此说主要依据的是南宋杨辉的《乘除通变本末》,它是成书于1274年的传世文献《杨辉算法》的重要组成部分,其中记录的九九表的表述顺序与现代通行做法一致。与该书时代相近的例证还有南宋末年陈元靓的《事林广记》、元代数学家朱世杰的《算学启蒙》(作于1299年)等。

九九表发展史上的标志性问题不仅包括乘法口诀表述顺序的反转,还有组成九九表的乘法口诀句数的变化。以往常见的说法有36句、45句、81句三种。为行文方便,我们姑且以“36句式”“45句式”“81句式”称之。

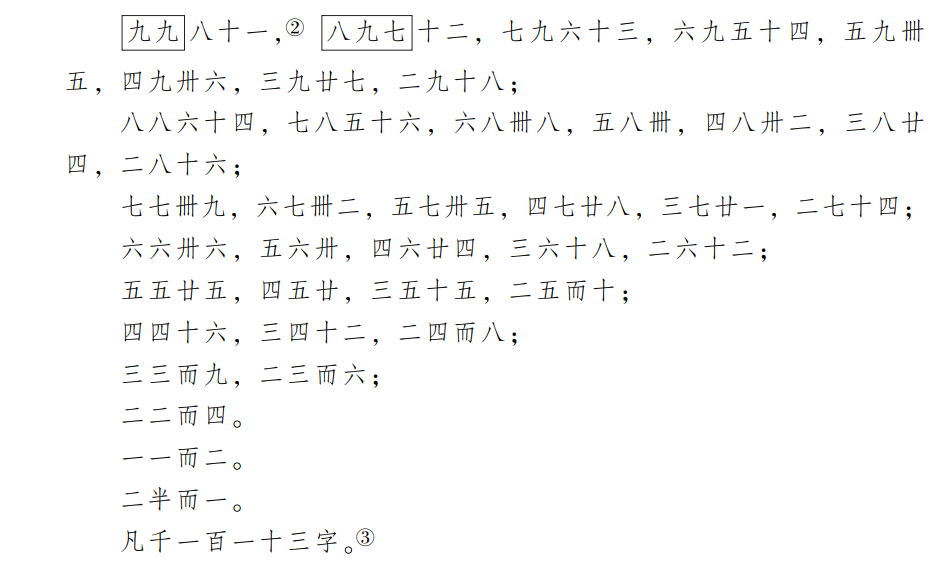

最先出现的是36句式。先秦典籍中的古九九表均属36句式,考古发现的实物亦然。例如,前已提及的现存最早的完整九九表——2枚里耶秦简上留存的3则九九表中的乘法口诀部分均为36句。为便于说明问题,试参照马怡先生录文,据文意分段校录编号为J1(6)1的里耶秦简A面留存九九表全部文字如下:

关于上录里耶秦简最后三句,用现代算式表述,“一一而二”当解作“1+1=2”,“凡千一百一十三字”所述为其前38句的得数相加之和,当解作“81+72+63+……+4+2+1=1113”,此二者无疑均属于加法运算。“二半而一”或被解作“2÷2=1”,属除法运算;或被解作“1/2+1/2=1”,即视为分数相加。即便被解作“2×1/2=1”,也是分数乘法运算,而非九九表的整数乘法算式。该表共由39句话组成,除末尾这3句,均为乘法口诀,通计36句,构成的正是最先出现的36句式的九九表。

这种36句式九九表中的被乘数和乘数都没有“一”,起自“九九八十一”,止于“二二而四”,非常简捷,是古代世界各国乘法表中最精炼的一种。目前所知我国传世文献和出土实物中较早的九九表均为此式,如湖南张家界古人堤汉简、敦煌汉简、居延汉简等皆可为证。

此后随着算学的不断发展,人们又在九九表中加入了“一九如九”、“一八如八”至“一一如一”等以“一”作被乘数的9句,形成了45句式的九九表。作者姓名已佚的古算文献《孙子算经》就记录了45句式九九表。关于该书的撰成时间,学界存有不同看法,如钱宝琮认为在公元400年前后,冯立昇主张在西晋时期。是知据传世文献,公元4、5世纪为45句式九九表形成的大致时间。出土实物反映的情况与此相仿,或许还能将时间稍稍提前:瑞典探险家斯文·赫定1901年在楼兰古城遗址“三间房”正厅最东间发掘的古文书中的两张残纸上写有乘法口诀,其中孔拉德编号为22.16的残纸上仅存“九九八十一”一句,孔拉德编号为22.15的残纸上存有“三九廿七,二九十八”“二八十六,一八而八”四句。学界一般认为楼兰文书的时代为公元3—5世纪的魏晋时期。

无论是36句式还是45句式,这两种类型的九九表都没有将被乘数与乘数换位再列一次,表明编者对乘法交换律有深刻认知,其思路应与我们现今常常不再区分被乘数和乘数而仅以“因数”称之的理念相仿。

大约出于方便初学蒙童直接依用等原因,后来人们又在45句式九九表的基础上增补了将原被乘数与乘数换位复述的口诀,由于被乘数与乘数相同的“九九八十一”“八八六十四”等9句无须复述,故新增口诀共36句,这样便形成了81句的九九表。今知最早记录这种九九表的传世文献是清代陈杰所著《算法大成》。

36句式和45句式自然远比81句式九九表容纳的口诀(或曰算式、乘式)数量少,于是人们便将前两者称为“小九九”,将后者称为“大九九”。

总括言之,据传世文献和考古发现,我国古人编制九九表有三大阶段性特点。其一,九九表先是自“九九八十一”起句,至13世纪的南宋才有证据显示出现了反向叙述,即自小向大表述的九九表。其二,最初的九九表由36句口诀组成,约公元3—5世纪时增补“一”作乘数的9句口诀,从而形成45句式的九九表。其三,可能晚至明清时期,又在45句式九九表的基础上增补将被乘数与乘数换位复述的36句口诀,形成81句式的九九表,并将之称为“大九九”,而将36句式和45句式的九九表称为“小九九”。

那么,敦煌汉藏文献中抄存的九九表可否刷新我们的部分认知呢?

二、敦煌汉藏文献中所存九九表梳理

(一)敦煌汉文文书中留存的九九表

今知抄存有或全或残的九九表,以及单号断片上虽无九九表却可与九九表所属算经拼合的敦煌汉文文书至少有15号,其中7号现藏于英国国家图书馆:S.19、S.930v、S.4569、S.5779、S.5859、S.6167v、S.8336v;3号现藏于法国国家图书馆:P.2502v、P.3102v、P.3349;3号现藏于俄罗斯科学院东方文献研究所:Дx.02145v、Дx.02904、Дx.03903;1号现藏于日本杏雨书屋:羽037R;1号现藏于中国国家图书馆:BD05673v。内中S.19、Дx.03903、羽037R、S.5779原本同属一卷,断裂后分藏英、俄、日三国,P.3349、S.5859原本亦为同卷,断裂后分藏英、法两国。

敦煌汉文文书中的乘法口诀表均属“小九九”,包括36句式、45句式两种,以下分别梳理。

1.36句式九九表

敦煌汉文文书中的36句式九九表共4件,其中集中抄写的有2件,另外2件以算经算表中引句形式出现。以下先叙录前者,再介绍后者。

(1)BD05673v,该卷正面抄《佛说无量寿宗要经》,背面杂写中有习字、社司转贴等,乘法口诀自左至右书写,共2行半,起自“九九八十一”,迄于“二九一十八;八八六十四,七八五”,后为空白,计完整口诀9句,不完整口诀1句。其自左至右的书写方式与敦煌文书中的其他九九表迥异,是今知唯一的一件。

(2)P.3102v,该卷正面所抄为《开蒙要训》,背面杂抄《孔子项托相问书》《敕河西节度使牒》《某社支面历》等,卷末有6行反向书写的算书,先记地亩步数(其中第2行中有句“肆陆贰拾肆”),自第4行之末始以大写数目字连续书写了8句乘法口诀,起自“贰玖拾捌”,迄于“玖玖捌拾壹”,各句之间留有约1字距空白。此种以大写数目字书写乘法口诀且从小到大书写的方式迥异于敦煌文书中其他九九表,也是今知唯一的一件。

以上2件属于集中抄写的36句式九九表,下面2件则分散写于相关算表。关于算表的内容和形式,详见下文,此处仅介绍其中的乘法口诀。

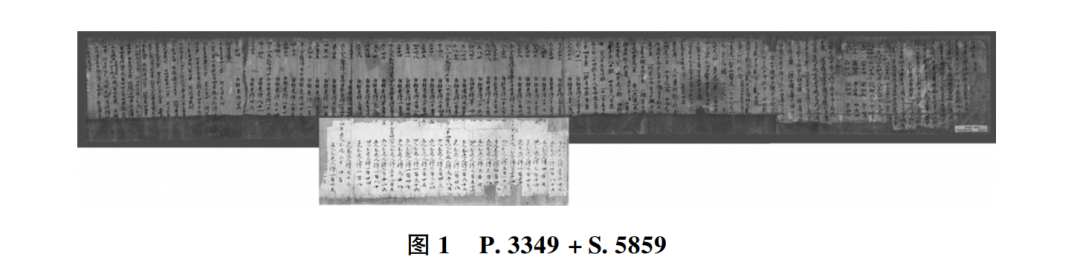

(3)P.3349+S.5859。P.3349,首全尾残,上略残,下半部皆残缺,有首题“算经一卷并序”,未见作者姓名。全卷今存字111残行,仅为各行之上半部。S.5859,首尾及上部均残的碎片,今存字30残行,可拼接于P.3349第52~81行下部(见图1)。P.3349第12~18行抄录45句式九九表,详见下文,此处仅介绍P.3349+S.5859第50~92行算表中的乘法口诀。这些口诀起自“九九八十一”,迄于“二二如四”,共36句,没有“一”作为被乘数或乘数的语句。该算表之后另起行接抄算经的其他内容,并有小标题“均田法第一”。

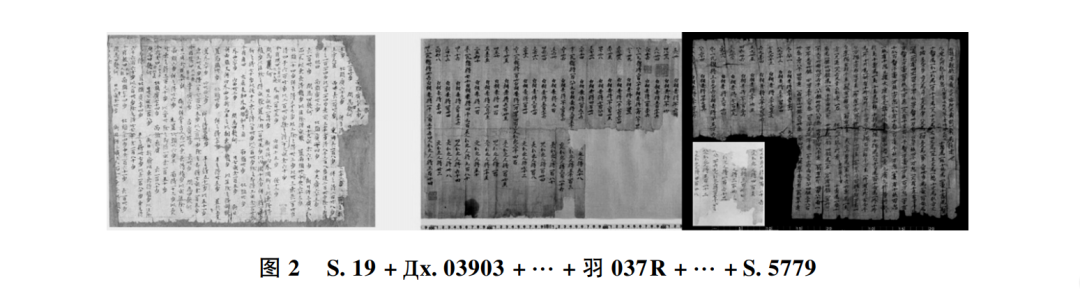

(4)S.19+Дx.03903+…+羽037R+…+S.5779(见图2)。S.19,首尾俱残,正面今存28行文字,属算经残段。该卷背面杂写中有“敕河西节度使牒”等字及佛教赞文《好住娘赞》。Дx.03903,四周均残的碎片,正面存字8残行,据内容字迹等可推知该残片原为S.19第21~28行之下半段,背面所抄《好住娘赞》与S.19v亦可缀合。羽037R,首尾俱残,今存27行文字,据内容字迹等可推知该件原为S.19+Дx.03903之后部分,同前两号文书之间缺失1行文字(口诀“六八四十八”所属行),该卷背面的《好住娘赞》残文与S.19v+Дx.03903v同样可拼合。S.5779,首尾均残的碎片,今存或全或残文字32行,其中前4行和末2行残损尤甚(首行仅存2残字,末行仅存部分笔画),据内容笔迹并参照P.3349后部所抄“均田法第一”部分文字,我们确认S.5779现存内容亦属“均田法第一”,而且与S.19等件原属同卷,可接于羽037R之后,惜两件之间仍有缺失。乘法口诀见于S.19+Дx.03903+…+羽037R(S.5779所存不属于算表),起自“九九八十一”(存于S.19),因卷残,中间缺失“六八四十八”,迄于“二四如八”(存于羽037R),现存共32句,缺失4句。

2.45句式九九表

敦煌汉文文书中的45句式九九表共8件,其中集中抄写的有7件,另外1件以算经算表中引句形式出现。以下亦先叙录前者,再介绍后者。

(1)S.4569,该卷所存7行文字的内容均属九九表,起自“九九八十一”,迄于“一一如一”,共45句,各句紧密连抄,简洁明晰,完整而又典型。

(2)P.3349,关于P.3349《算经一卷并序》的基本情况及其后部算表中的乘法口诀,上文已述,此处仅介绍于该算经前部第12~18行集中抄写的45句式九九表。该九九表起自“ 八十一”,迄于“一一如一”,各句之间留有约1字距空白,其中第12~14行各口诀之后皆以算筹记数法再示乘积。据现存状况推测,全表原为45句,其中18句因写卷残损已不可见。

八十一”,迄于“一一如一”,各句之间留有约1字距空白,其中第12~14行各口诀之后皆以算筹记数法再示乘积。据现存状况推测,全表原为45句,其中18句因写卷残损已不可见。

(3)P.2502v,该卷正面所抄为类书,背面文字包括2件吐蕃寅年部落百姓便麦契稿、数行杂写等,最后9行为乘法口诀,起自“九九八十一”,迄于“一三如三”,漏书“一七如七”,故共抄写了41句,各句之间多留有约1字距空白。

(4)S.6167v,该卷正面所抄为《五兆经法要诀》,背面抄录内容较多,包括占卜书、组诗《敦煌廿咏》等,乘法口诀抄于卷背之末,起自“九九八十一”,迄于“一九如九”,共9句,每句皆另起行书写。

(5)Дx.02145v,该卷为四周均残的碎片,正面抄写《礼忏文》,背面前7残行为乘法口诀,今见起自“ 八十一”,迄于“一三如三”,各句之间多留有约1字距空白,部分口诀因卷纸残损而不全。乘法口诀之后有数行空白,后有《十恩德》等杂写数行。

八十一”,迄于“一三如三”,各句之间多留有约1字距空白,部分口诀因卷纸残损而不全。乘法口诀之后有数行空白,后有《十恩德》等杂写数行。

(6)S.8336v,该卷为上下均残的碎片,正面所抄为《咒(祝)愿新妇文》等,背面正向书写与反向书写相间,其中有连续抄写的乘法口诀5残行,尽管各行上下残缺,不成句者多,但存留有“一八如八”等句,故知所抄为45句式。

(7)Дx.02904,该卷为四周均残的碎片,正面存字5残行,其中前4行属乘法口诀,内中第1行仅存部分笔画,第2~4行存句亦少,中有“一二如二”等句,各句之间留有约1字距空白。第5行当非九九表文字,今存字体略小的“称意源成”4字。该卷背面的残画残文亦与九九表无关。

以上7件属于集中抄写的45句式九九表,下面1件则分散写于算表。

(8)S.930v,该卷正面所抄为道教经典《洞渊神咒经》,背面首题“立成算经一卷”,算经中以乘法口诀为引句的算表共书为46行,内中有乘法口诀45句,起自“九九八〔十〕一”,迄于“一一如一”,各口诀之后皆以算筹记数法再示乘积。算表的最后一行(第46行)写有“都计得一千一百五十五文”,为各口诀所有乘积之和。再下一行写有尾题“立成算经”。至于该尾题之后另行书写的“乘之得八千九万七百十五文”,字迹、墨色均与算经部分明显有异,而与后面接抄的《河西都僧统悟真百岁书并序》等相同,当属杂写。

(二)敦煌藏文文书中留存的九九表

今知敦煌藏经洞所出藏文文书中已鉴别出4件九九表写本,其中2号现藏于法国国家图书馆:P.t.1070、P.t.1256;2号现藏于英国国家图书馆:IOL.Tib.J.VOL.53之28、IOL.Tib.J.VOL.55之21。另外,前些年敦煌研究院从莫高窟北区洞窟中亦发掘出1件:B59:10,今藏该院,但该件既非藏经洞所出,根据该件内容及北区洞窟所出文书的总体情况可知,其抄写时间当远远晚于藏经洞文书,相当特殊,而学界所言敦煌文书通常是指藏经洞文书,故以下仅对藏经洞所出藏文文书中的九九表写卷进行叙录式介绍,探讨有关问题时也以此为限。

(1)P.t.1256,正面书藏文8行,内容系用藏文字母拼写音译的汉文九九表,起自“九九八十一,八九七十二”,迄于“一一而一”,其内容实质上与汉文文书(如S.4569等)抄存的简明、纯粹的45句式的九九表完全相同。该卷背面为于阗遣使名单。

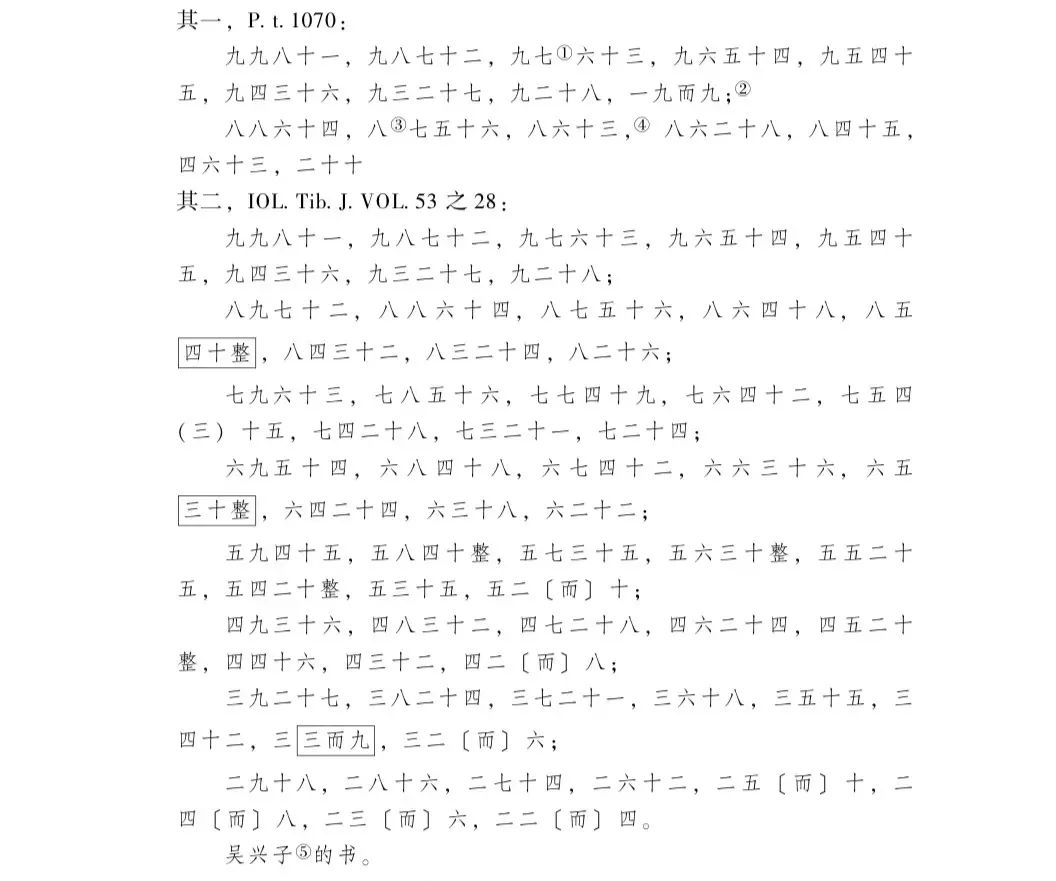

(2)P.t.1070,今存文字4行余,为用藏文书写的九九表,但仅写了十余句乘法口诀,其中意为“九九八十一”至“八七五十六”的11句中有个别抄错的字被划掉重写,修改后的内容正确,其后几句则错误过多,已难改正,故没有继续抄写。汉译文详后。

(3)IOL.Tib.J.VOL.53之28,该卷为左右均残的断片,今存藏文18行,其中前16行为藏文九九表,共抄存64句口诀,内中第16行在正文之后写有与九九表字体一致的人名,再后又有半句乘法口诀,但从字迹及其比前述正文和人名明显小的字体来看,这半句口诀当与第17、18行的杂写一样,皆为后人所写。该九九表起自“九九八十一”,迄于“二二〔而〕四”,偶有错讹。

(4)IOL.Tib.J.VOL.55之21,该编号下收录1组残片,其中1片上书有1行藏文,行首完整,有起始符号,内容为1句半乘法口诀,意为“九九八十一,九八七”,其句式和内容与P.t.1070、IOL.Tib.J.VOL.53之28一致,但使用的是早期的藏文拼写法。从语言文字角度考量,它可能是已知藏文乘法口诀文书中年代最早的。

三、敦煌汉藏文献之于九九表演进史研究

上文梳理了敦煌汉藏文献中所存各种形式的九九表,以下拟就这些珍稀算学文献对九九表研究的重要意义进行讨论,兼及以往一直被相关研究者混称的敦煌文书中的九九表与算表之间的区别与关联问题。

(一)敦煌汉文文书可将对九九表从小到大表述顺序出现的可证时间提前至少200多年

如前所述,据传世文献和考古发现,我们今天习用的起句为“一一如一”之类的由小到大编排的九九表是在公元13世纪出现的。然而,法藏敦煌文书P.3102v保存的以大写数目字叙述的乘法口诀促使我们重新考虑这一问题。该卷具体内容为:

贰玖拾捌,叁玖贰拾柒,肆玖叁拾陆,伍玖肆拾伍,陆玖伍拾肆,柒玖陆拾叁,捌玖柒拾贰,玖玖捌拾壹。

显然,这组以“玖”为乘数的口诀的表述顺序是从小到大的。该卷敦煌文书上没有保留纪年题记,我们今日已无从十分精准地断定其具体抄写时间。但是,众所周知,敦煌藏经洞封闭于11世纪初,即便这卷文书写成于藏经洞封闭前夕,也比《杨辉算法》早2个多世纪,也就是说,这卷敦煌文书可将对九九表从小到大表述顺序出现的可证时间提前至少200多年!这对古代算学史研究而言,自然具有异乎寻常的意义。

(二)敦煌藏文文书昭示了64句式九九表的存在及早在10世纪已有“大九九”

亦如前述,敦煌汉文文书中的九九表都属于36句式或45句式的“小九九”。不过,令人欣慰的是,敦煌藏文文书可为九九表句式研究提供全新史料。

前述4件九九表藏文文书中,由于P.t.1256藏文音写乘法口诀反映的实际上是汉文九九表的情况,IOL.Tib.J.VOL.55之21的内容形式又与P.t.1070和IOL.Tib.J.VOL.53之28中九九表的口诀相同,故我们主要讨论其余两者。为下文行文方便,先将这2则九九表汉译,因卷纸残损缺失而据数理推补者于所补字外加“□”,原卷无而据文意增补者以“〔〕”标示,原卷讹误者先照录,再据文意订正并以“()”标示,唯P.t.1070最后几句错乱过甚难以更正,故仅照录。为便于阅读和后文阐释,不依原卷行款而以文意分段。

IOL.Tib.J.VOL.53之28抄存的九九表则相当独特。其一,同组口诀的被乘数不变,乘数自“九”至“二”递减,这与汉文九九表同组口诀被乘数递减、乘数不变相反,但与P.t.1070相同,可见是藏文九九表的通则。不过,IOL.Tib.J.VOL.53之28没有“一”为乘数的口诀,又与P.t.1070有异,这使其每组口诀共8句而非9句。其二,不同组相较,被乘数自“九”至“二”递减,也没有“一”作为被乘数的口诀组,这使整个九九表由8组口诀组成。其三,除了被乘数与乘数相同的8句口诀,其他口诀中的被乘数与乘数均被换位复述,故具有“大九九”的基本特性。

因此,IOL.Tib.J.VOL.53之28是一件由8×8共64句口诀组成的“大九九”,与后来的81句式汉文“大九九”相比,除了“一”作为被乘数或乘数的算式,其他算式都具备了,相当完整。由此可得出两点全新结论。

其一,除了我们熟知的36句式、45句式、81句式,我国古代的九九表还有64句式。

其二,可能早在10世纪就已有“大九九”。根据传世文献和出土实物,“大九九”出现于明代以后,但是IOL.Tib.J.VOL.53之28促使我们重新考虑“大九九”的形成时间。关于该卷九九表后的人名,以理推测当即九九表抄写者,据藏语读音知为汉人名字,可还原为“吴兴子”之类。如果我们的译解不误,结合法藏敦煌汉文文书P.3396《公元10世纪沙州诸渠诸人粟田历》第21行所记“吴兴子南半亩”,以及莫高窟第305窟西壁所存供养人题记“慈悲宝函寺清信佛弟子吴兴子一心供养”等,可知这位“吴兴子”生活于10世纪,这也是该九九表大致的抄写时间。IOL.Tib.J.VOL.53之28虽为藏文文书,书写者题记中记录的却是汉人名字,再参酌P.t.1256所抄为以藏文音写的汉文九九表,则64句式“大九九”系由汉人原创并在汉藏等地皆行用的可能性是相当大的。退一步讲,即便我们对“吴兴子”的译解不确,这件文书的最晚抄写时间也是藏经洞封闭之前的11世纪初,仍然可将我国“大九九”的形成时间自明清时期提前数百年。

(三)九九表与算表

行文至此,我们拟顺带探讨一下与本文主旨相关的九九表与算表的概念界定问题。

P.3349+S.5859、S.19+Дx.03903+…+羽037R+…+S.5779、S.930v中乘法口诀所属之算表,以往均被研究者直接称为九九表或乘法口诀表,今我们仔细比对研究后认为不妥。因为一般来说,我国古时的九九表主要是为便利“一”到“九”这9个数字的相乘运算而编制的,即九九表的被乘数和乘数均是个位数,九九表系以乘法算式表述。至于在这两点基础上增加其他运算拓展而成的复杂化的结果,如果拓展内容较多,就不应再简单地以九九表视之,而应根据各自的目的功用,区分为各类算表了。以下即对敦煌文书中留存的以乘法口诀为引句的算表的内容和形式进行阐释。

1.P.3349+S.5859、S.19+Дx.03903+…+羽037R+…+S.5779所抄以乘法口诀为引句的算表

前已言及,今已在敦煌文书中找到2号可拼合残片的P.3349+S.5859留存有首题“算经一部并序”,已找到4号可拼合残片的S.19+Дx.03903+…+羽037R+…+S.5779则因首残而失题,以往学界习称为《失名算经》。经认真比对现存文字,可知它们的内容结构相同,抄写的是同一部算经,甚至错讹之处亦同,唯现存状况有异并有可相互参校或补充之处。今日所见虽仍非完帙,但作为不见于传世文献的算经逸本,已非常难得。由于该算经残本内容丰富,而且S.5779与其他3号文书的拼合关系为新近考出,故我们已另外撰文探讨。

既然P.3349+S.5859与S.19+Дx.03903+…+羽037R+…+S.5779是同一部算经在敦煌文书中留存的两种抄本,此处讨论的算表的内容和形式自然相同,以下我们便综合两套残卷的情况进行介绍。

这一算表由43行文字构成,各行文字皆分3段:上段主要为36句式的乘法口诀,同一乘数的一组口诀之后的一行的上段所言则为该组口诀各乘积之和;各行中段以“自相乘得”列示上段各乘法口诀中乘积的平方;下段以若干“人分之,人得”列示中段得数除以上段初始被乘数得到的商。

显然,乘法口诀仅仅是算表的组成部分,所起作用为引领更复杂的算式,由此形成的并非简单的九九表,而是内涵丰富得多的算表。乘法口诀之于中国古代算学的基石作用可见一斑。

值得特别注意的是,大致成书于公元4、5世纪的《孙子算经》卷上在讲解乘除法时,使用了大量与上述算表相近的文字,但是敦煌文书的编排抄写形式更为简明醒目。

2.S.930v所抄以乘法口诀为引句的算表

S.930v所抄《立成算经》的正文首先强调算学的重要性,继而简介算筹记数法的基本规则,然后逐一说明各种计量单位的意涵等,再后便是由46行文字构成的算表。

该算表的框架结构是前45行文字从形式上看分为2段:上段为45句式的乘法口诀,并用算筹记数法再示乘积;下段书其前乘数相同的同组口诀各乘积之和,亦用算筹记数法再示得数,每组中被乘数与乘数相同的首句以“直下”提示,其余各句则以“通前”揭示,为读诵方便,时或增缀一“文”字。第46行则写有“都计得一千一百五十五文”,为上段所有乘积之和。例如,该算表记云:“四四十六,直下十六;三四十二,通前廿八;二四如八,通前三十六;一四如四,通前四十。三三如九,直下九;二三如六,通前一十五;一三如三,通前一十八。”显然,在这则算表中,乘法口诀起到的也是引句的作用。

四、结 语

以上我们在比对传世文献与考古出土实物的前提下,探讨了敦煌汉藏文书中所存九九表的基本情形,特别是其对九九表演进史研究的重要意义。九九表已存在了至少3000多年,早在春秋战国时代就已被用于筹算运算,历经多番改进后,到明代又被用于珠算,直到今天,小学数学仍以之为必须掌握的基本内容。因此,对九九表发展史的讨论自有其必要性。只是,或许正是因为九九表太过常用常见,刻意的专门的记录、评议、探究之作反而匮乏,以致今日所能依凭的也多是不易确定准确时间的零散、间接的研究资料。

敦煌文书中留存的九九表数量众多,形式多样,有些书写得工整规范,系精心抄录的算学经籍,有些则字迹潦草,为蒙童习书或杂写,从中可见九九表受重视的程度与普及于民间的过往。非常难得的是,因藏经洞封闭于11世纪初是无可争议的事实,故这些文书的时代下限是可以确定的。加之敦煌文书或敦煌石窟中还留有一些九九表抄写者和使用者的个人信息,以及对时人生活情形的记述,更有利于我们进一步分析各类九九表演变、行用的历史背景,从而加深对其发展史的认知。敦煌文书对我国古代科技史研究的重要意义于此可以概见。