符永利、赵双全:摩崖造像断代的几种方法

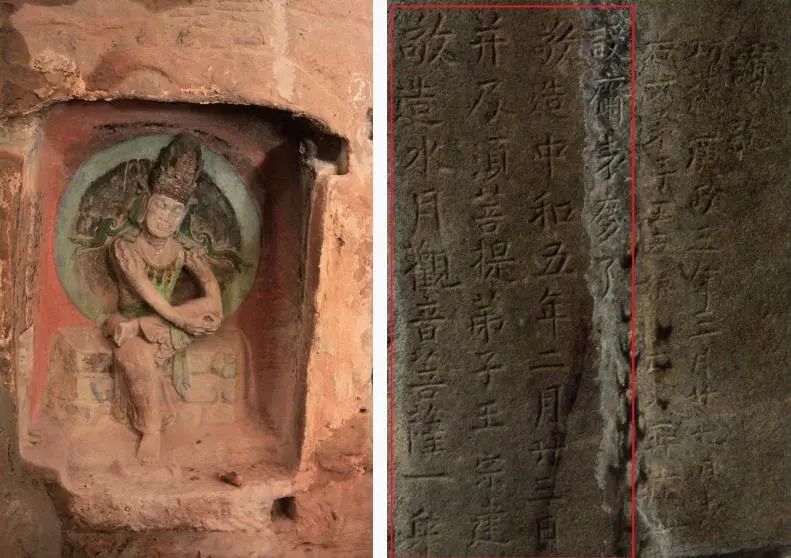

广元千佛崖第 366 窟菩提瑞像

摩崖造像是古人宗教信仰、雕刻技艺的集中体现,是我国重要的文化遗产类型。研究摩崖造像,首先需要解决的是年代问题。摩崖造像的研究虽然起步较晚,但判断造像年代的方法较为固定。从目前已有的成果来看,判断摩崖造像的年代主要有三种方法—题记、考古地层学和考古类型学。题记断代能具体到年号,而考古地层学和考古类型学的方法只能得出相对年代。14C测年手段虽早已应用到考古研究中,但在摩崖造像断代方面仍旧显得过于宏阔,操作困难。

题记断代

刻写在造像旁侧的题记是造像年代最有说服力的判断依据。这些文字从内容上可以分为造像题记、装彩题记、供养题记、游览题记及其他类题记,这些题记有时交织在一起,既是造像记,又是供养记。其中对造像的年代判断最为有效的属于造像题记,如四川绵阳魏城圣水寺第7龛右侧龛壁刻一题记:“敬造水月观音菩萨一身/并及须菩提弟子王宗建/敬造中和五年二月廿三日/设斋表庆了”,这则造像题记显示题材为水月观音,建造人为王宗建,时间为中和五年(885年)。

(左)绵阳魏城圣水寺第 7 龛水月观音

(右)唐中和五年题记(《绵阳龛窟 :四川绵阳古代造像调查研究报告集》)

这种内容完整的造像题记在摩崖造像调查中比较少见,大多数题记或无法识读或只能识读部分文字,因此在利用题记进行断代时需要注意一些问题。一是需要注意题材的比对,题记中如果存在题材、数量的描述,要与现存造像进行对照,如果比对不上,则要考虑造像是否经过后人改刻;二是需要注意题记完整性,如果题记中只能识读出年号,则不能简单地将其作为造像的年代,但这种年号可以给我们在判断造像年代时提供参考;三是需要注意题记的位置,造像题记有时并非刻写在龛内,可能存在由功德主将所造龛像的诸多信息汇集于一块碑上的现象,这就需要我们仔细辨别,将造像时间与所对应的龛像真正联系起来。

题记当中除了年号能直接提供造像年代外,行政区划、历史人物、历史事件等信息也能给我们提供断代信息,需要结合历史文献进行相应的考证工作,如罗世平先生对广元千佛崖第366窟菩提瑞像窟的年代考证。该窟造像对于研究四川密教有重要的学术价值,存有造像题记,名《大唐利州刺史毕公菩提瑞像颂并序》,内容中不见有造像年代,但题记中的利州所辖七县、毕公祖上事迹,尤其是“天后圣帝”四字为该碑时间的考证提供了线索。通过考证,毕公为毕重华,唐睿宗时期任利州刺史,而“天后圣帝”只在睿宗延和元年(712年)启用过两个月。按常理造像题记一般在龛像完成之后雕刻,因此可将此窟的造像年代判断为景云至延和年间(710—712年)。当碑刻信息遇到风化等受损情况而无法完整识读题记时,可以将目光转移至金石学著录,此类著述中往往抄录了不少造像题记,内容较为完整。因此通过查找历代石刻文献中的相应图文,有助于确证实际调查所遇碑刻题记的具体内容。此外,还可以利用题记中工匠的信息进行断代,这方面研究的成果并不多,主要因为造像题记中工匠的信息较少,但当工匠家族世系较为完整时,可以依据该家族活跃的时间以及风格对其年代进行判断,如活跃在重庆大足地区的文氏、伏氏工匠。米德昉先生统计了川东地区19处石窟中的工匠题记,其中文姓约25人、伏姓8人,依据题记中工匠活跃的年代进行排序,发现这些工匠的活动时间主要在11世纪中叶—12世纪末。因此,在川东地区,尤其是大足出现这些工匠题记时,可以为我们判断造像的年代提供帮助。

考古学方法断代

石窟寺考古是中国考古学的一个重要分支,其产生的时代要晚于中国考古学的诞生,新中国成立后才逐渐形成。石窟寺考古学,简单地讲就是运用考古学的方法研究石窟,而考古学研究的基本方法则是考古地层学和考古类型学。这两种方法可共同运用在摩崖造像的断代之中。贺云翱教授在《大众考古》2013年第2期、第3期连发两文对于考古地层学、类型学的产生历程以及原理都做了介绍,因此我们这里仅将重点着墨于考古地层学、类型学是如何运用到摩崖造像的断代之中。

运用考古地层学

摩崖造像虽然不同于常见的地层堆积,但是依旧可以使用考古地层学的方法。开凿于岩壁之上的摩崖造像(立面)与埋于地层之下的遗迹表现形式(平面与剖面)虽有不同,但考古地层学的研究原理是一致的。为此,需要了解考古地层学中的叠压关系、打破关系与组合关系,这三种关系是摩崖造像调查、研究中较为常见的现象。

广元千佛崖第535窟莲台(《四川广元千佛崖莲花洞考古新发现》)

叠压关系是指文化层自上而下依次叠压而形成的地层关系,其形成的先后顺序是下层文化层早于上层文化层。大多数摩崖造像虽然没有文化层的存在,但是依旧能够看到人为形成的改刻情况,这就形成了叠压关系。四川广元千佛崖535窟莲花洞窟此前被认为是初唐时期龛窟,但最新的考古调查发现了叠压关系,因而对该窟的开凿年代进行修订,认为其开凿于北魏时期。该窟正壁现存倚坐弥勒佛足下的双莲踏叠压于覆莲底座之上,且双莲踏位置靠后,可以看出莲踏之下的覆莲底座明显不属于现存弥勒佛。这表明该窟经过改刻,而改刻之前的造像在年代上也要更早。龛窟经过改刻的原因较多,或许是政治原因,又或许是节省开凿成本,但正是因为改刻留下的痕迹为我们在判断龛像的开凿年代提供了重要的参考。此外,叠压关系在碑刻题记当中也有体现,如南充青居山灵迹寺大佛洞《重修东岩记》,碑刻左侧边缘现存唐代文字一行,内容为“维大唐开元八年岁次庚申十二月己卯朔八日”,而正文为宋蒙战争时期甘闰修缮此处造像留下的碑记,可以判断是宋代题刻叠压于唐代题刻之上。从碑刻空间位置分析,宋代碑文题刻应是在磨灭唐代碑文的基础上重新题刻的。当然在调查中也能看到未磨灭早期题记而直接刻于其上的晚期题记,这种现象较容易区分。

(左)南充青居山《重修东岩记》

(右)牛仙寺龛像打破关系图(陈佳 供图)

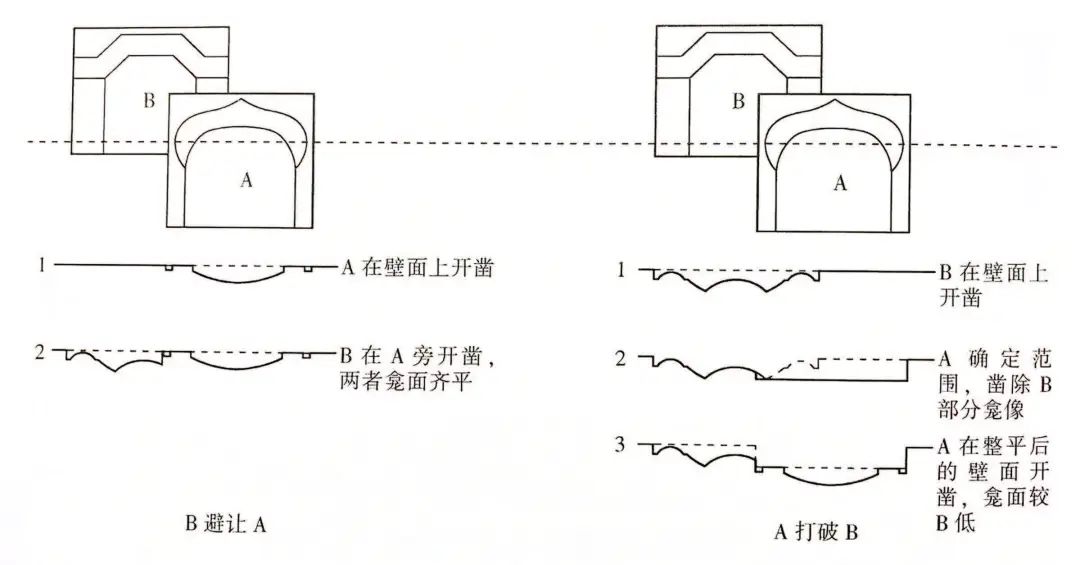

打破关系是指晚期人类活动形成的遗迹打破早期的地层或遗迹而形成的地层关系。在这种关系当中,打破者在时间上必然要晚于被打破的遗迹。摩崖造像调查中经常发现打破关系,出现的原因多数是后者并没有规划好摩崖造像规模,为了追求形制的对称破坏了旁边的龛像,带有较强的主观性。我们在调查乐山夹江县牛仙寺摩崖造像时,发现一处较为明显的打破关系。图中右下角方形小龛打破了较大龛左壁,在判断两者时间上可以明确小龛的时间要晚于大龛,两龛在绘制龛像立面示意图时也需要将这种打破关系如实表现。彭明浩先生在《云冈石窟的营造工程》一书中提醒我们应该注意造像的打破关系与避让关系,而区分这两种关系最重要的标准则是看剖面上龛面的深浅关系。如果是打破关系,后开凿的龛在深度上要比早开凿的龛深;如果是避让关系,两者的龛面平齐。这种判断方法在龛形较深的情况下不一定适用,但作为判断打破关系或是避让关系的方法值得我们重视。

龛像避让关系与打破关系图(《云冈石窟的营造工程》)

组合关系是指龛像经过系统的规划,表达相同主题而在一定时间段内开凿的龛像。这种关系较为常见,也较好判断,判断的方法大致有以下两种:一是题记,题记中有时会明确造像的组合关系,如安岳岳阳镇菩萨湾摩崖造像第4龛、第5龛就为组合关系,题记中明确为“敬造西方极乐世界阿弥陀佛并二菩萨一龛/敬造五十三佛一龛”,其目的是“眷属往生净土”。二是形式,存在组合关系的龛像在形式上明显经过规划,布局规整,较为对称。牛仙寺摩崖造像存在较多的组合龛像,多为两龛共用一外龛,如一佛二弟子二菩萨二力士龛,两龛共用一外龛,内龛龛面平齐,雕刻卷草纹,题材、形制一致,因此二者的开龛时间是一致的。也有龛像不存在造像的组合问题,但整个崖面龛像排列有序,若其中几龛存在开凿时间,这也可以为我们判断整个崖面龛像开凿的时间提供一个判断依据。如我们调查牛仙寺摩崖造像时,发现一块山岩上的龛像分布有序,相同的形制与大小、整齐的排列布局无不表明当是集中在一个时期内规划开凿完成的,而其中一龛造像旁侧发现的唐代“大历十二年(777年)”和“广明二年(881年)”题记,为此岩造像的绝对年代判断无疑提供了重要的时间段参考值。

牛仙寺组合龛(陈佳 供图)

牛仙寺造像局部(陈佳 供图)

使用考古类型学

考古类型学如考古地层学一样,皆为国外传入,但是在传入中国之后逐步被中国化。考古类型学是我们面对种类繁多的复杂文物时一种基础的研究方法,其目的便是为了判断器物的演变逻辑和先后顺序。因此考古类型学的首要任务是对器物进行分类,分类的标准多种多样,不同的分类标准得出的结论也不尽相同。划分的标准并非随意,而是根据研究目的设立。

摩崖造像的开凿涉及开凿技术、区域风格、时代审美、流行题材等因素,这些因素是摩崖造像能够进行分类的内在原因,也是摩崖造像分类分期重点关注的内容。盛唐时期,古人以丰满为美,在摩崖造像当中也有体现,这就与北朝时期清瘦的风格区别明显;北朝时期菩萨身穿的“X”形宽大可覆肩的帔帛,到隋唐时期变成了垂于大腿下的两道较窄的“U”形帔帛,璎珞也由粗大变得较为细小;佛像戴耳饰这一造像特征较为少见,主要见于四川地区,时间特征也较为明显,据姚崇新先生统计,四川地区的饰耳佛像共有40例,其中39例为南梁末期至盛唐遗存。以上所举内容是不同时期摩崖造像特征的不同表现形式,这对我们研究造像的分类分期有较大帮助。

关于四川地区摩崖造像的分区与分期,雷玉华女士做了较为细致的研究,其中涉及对不同时期造像特征的归纳。每个时期的特征虽然都不是绝对的,题材、风格也都有其延续性,但不可否认的是,这些表现出来的共性却实实在在地反映了一个阶段最为流行的元素,从而成为断代的重要依据。

广元千佛崖 726 窟左侧胁侍菩萨

广元千佛崖第 806 窟持莲观音像

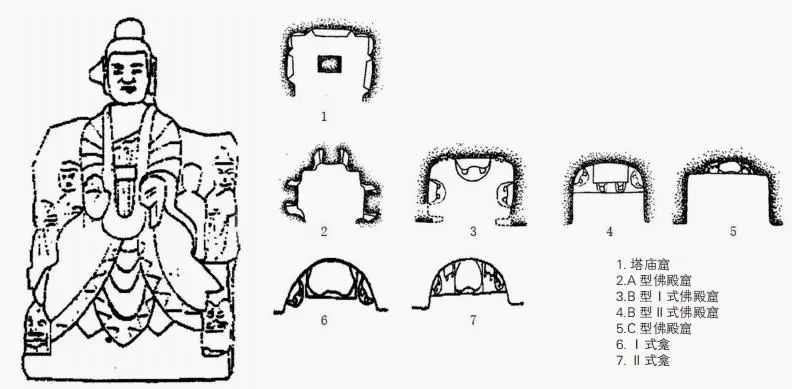

实际上,摩崖造像的分类分期可以看作一种组合问题,是由龛窟形制、造像特征及题材组合等构成的,需要将各种因素结合起来综合考虑。如姚崇新先生在研究广元唐以前摩崖造像的分期问题上即做了考古类型学的划分,广元唐以前的摩崖造像既存在窟,又存在龛。依据窟形结构的不同,可以划分为塔庙窟和佛殿窟两大类,以内部结构不同又可以对佛殿窟分为三型,型下可以作式的划分。龛的划分也是如此,广元唐以前的龛形仅一种,为单层圆拱形龛,但以是否设坛可以划分为两式。造像的分类分期也是如此,但需要关注造像特征以及造像组合的变化。对分类分期进行编组时,需要注意相同与变化两种因素,识别变化是进行分期的重要工作。分期之后还要对造像年代进行判断,这需要用到考古类型学、图像学与题记年代进行综合判断,这一过程涉及“标准造像”的问题,相对于本期内造像而言,保存较好且有明确的年代是“标准造像”的最佳选择,若本期内没有年代较为明确的造像,则可与同时代其他地区的造像进行对比。如在推测广元唐以前第一阶段摩崖造像的时间时,将本期造像与广元出土的北魏延昌三年(514年)造像进行对比,发现两者有较多的相似之处,这为本期造像提供了一个绝对年代的参考。可以说,这也是考古类型学的一个局限所在,能够对造像的先后顺序做一个合理的判断,但是其大致的具体年代还要借助于年代清晰的“标准造像”。

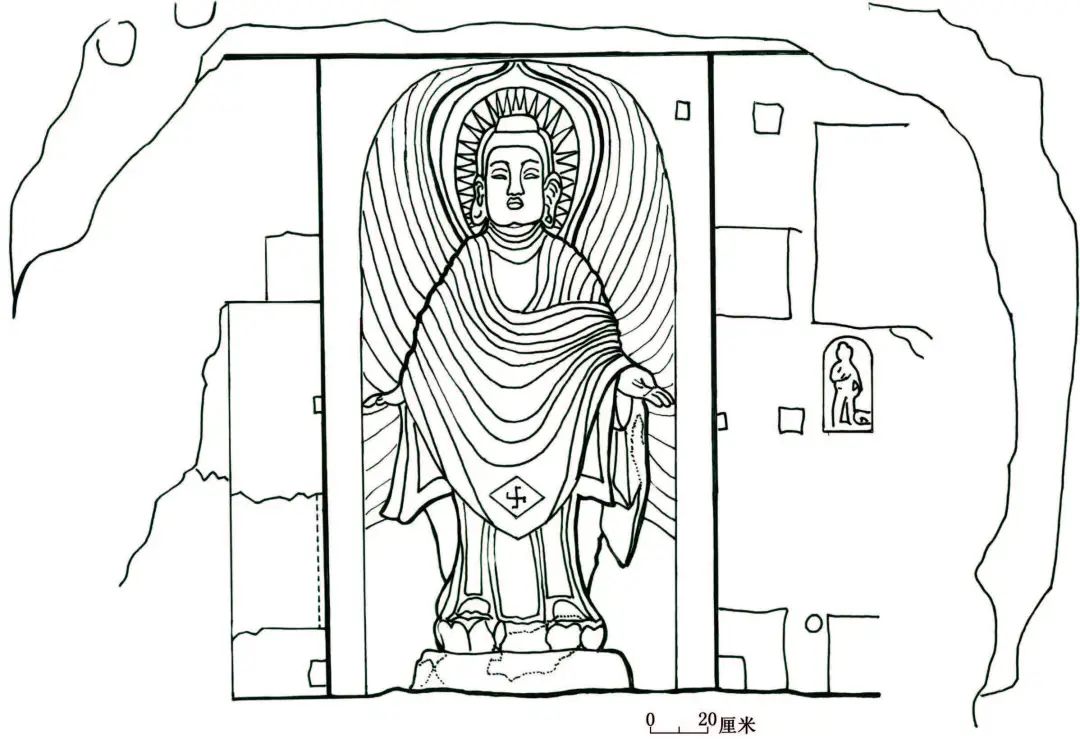

广元北魏延昌三年佛像及广元唐以前龛窟形制(《巴蜀佛教石窟造像初步研究—以川北地区为中心》)

考古类型学不仅在判断造像年代问题上发挥着重大作用,在研究造像形态特征的内涵上也有重要作用。以广安冲相寺K26定光佛两手姿势所表达的含义为例,定光佛旁有题记表明该龛开凿于隋代开皇年间(581—600年),但佛的两臂半伸向身体两侧,左手掌心向上、右手掌心向下的姿势与常见的佛像存在较大差异,以往的研究并未指明这种独特手印的寓意,只是宽泛地认为其象征着定光佛的显赫地位。通过收集关于定光佛的材料,以组合标准将其分为5类,在使用类型划分的梳理过程中,便可自然寻见能够解决定光佛手印问题的线索。最终结论显示,定光佛左手手心向上表示接受三童子献施,而右手手心向下则表示在为释迦的前世儒童进行授记。当然用考古类型学对摩崖造像进行研究,其意义是多方面的,并不仅仅局限于判断年代与探讨造像含义上。

广安冲像寺K26定光佛(刘超 绘)

以上三种方法是判断摩崖造像年代的主要方法。在调查研究中,也不仅仅局限于这3种方法,摩崖造像中的供养人服饰、龛像中的仿木构建筑、崖面的开凿条件、龛像的分布等都能给我们提供年代及开凿次序上的信息,只有将这些方法综合考虑,才能够得出较为合理的年代序列。此外,科技的发展为摩崖造像年代判断提供了更加精准的手段。14C测年在敦煌莫高窟研究中已经有了运用,并且取得了较好的效果。虽然目前将这种技术用于巴蜀地区龛像的年代测定工作还存在较大难度,但我们应该看到这种方法的巨大前景。在当前化学、物理等自然学科逐渐深度参与摩崖造像研究与保护的大背景下,我们希望有更多更有效的自然学科技术手段能够运用到摩崖造像年代的测定中来,为造像的准确断代发挥更大作用。