遗址博物馆建设的若干问题

狭义的遗址博物馆是指经过考古发掘之后,认为有必要在遗址地建造的博物馆。从保护与展示、研究、教育功能三方面,论述遗址博物馆的不同建馆模式和遗迹保护中大环境与微环境的双重重要性,提出遗址博物馆的建设应当考虑后续研究工作和考古工作的持续开展,并能与当地社区相关联,从而成为遗址地和相关利益者之间的协调者。

日本学者小川光肠在《亚洲的遗址博物馆——现状与课题》一文里说:“在同美国和欧洲各国的博物馆进行比较时,说整个亚洲的博物馆还处于较低水平是决不过分的。的确,如果以博物馆中所收藏的博物馆资料的量和质,展览和收藏的设备以及研究、保管、教育普及的条件等为标准加以比较的话,孰优孰劣是非常明显的。可是,如果用这些标准衡量一下遗址博物馆的情况又是怎样的呢?正因为这些是不易搬动的,孰高孰低是不言而喻的。尽管有人称赞卢佛尔博物馆和不列颠博物馆如何出众,但其展品大多是从其它国家弄来的。即使有人赞扬大都会博物馆毫无遗漏地收集了人类历史文化遗产,但却都是些与它所在的纽约那块土地毫不相干的遗物。”

这段文字中,小川光肠指出了遗址博物馆作为一种博物馆类型的特殊之处——与所在地密切关联,并认为遗址博物馆可以成为亚洲博物馆的一个优势而进一步发展。小川光肠的原文发表于1981年,近四十年遗址博物馆的发展证实了他的判断很有预见性。上个世纪八十年代以来,遗址博物馆在中国得到很大程度的发展 。

国内外学者们对遗址的内涵理解不一 ,对于什么是遗址博物馆,以及遗址博物馆如何产生有不同的解释。本文讨论的遗址博物馆属于狭义的范畴,不包括古代建筑、石窟寺等在内,系指遗址经过考古发掘之后,认为有必要在遗址地建造的博物馆。这些经过考古工作之后又认为有必要采用现代建筑材料建造的博物馆,为何要建,怎样建,何以如此建?这一系列的问题仍然有待厘清。本文将从保护与展示、研究、教育与社会功能三个方面,探讨遗址博物馆建设的一些问题。

01保护与展示

不论如何定义遗址博物馆,研究者们都同意遗址博物馆必须与遗址紧密相关,从而区别于地志类博物馆、综合博物馆或专史类博物馆等以展示可移动文物为主的历史类博物馆。

张学海在《遗址博物馆建设刍议》中从七个方面 探讨了遗址博物馆建设中应当遵循的一些基本准则,在“遗址博物馆和遗址密切结合”中,他认为遗址本身和揭露后的考古遗迹,是展览的重要内容甚至是主要内容,因此遗址博物馆应当与遗址密切结合,除非客观条件确实不允许,都应当建立在发掘以后的遗址上或紧临遗址。“所谓某某遗址博物馆,只不过是在远离遗址的一座建筑内陈列着该遗址的出土文物。这就失去了遗址博物馆的基本特征和优势,同传统博物馆的专题陈列没有多大区别。”

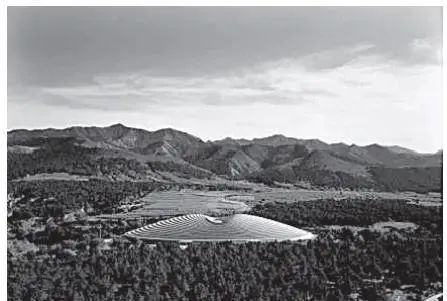

但是,现在也有研究者主张将遗址博物馆建于保护区外。例如,张男在《遗址博物馆建筑研究——“区外”模式遗址博物馆建筑设计初探》中提出国内以往建在遗址之上或遗址区内的馆舍型遗址博物馆,与完整性原则、可逆性原则和最低限度干预等保护原则有冲突,不仅对遗存本体也对遗址的整体环境产生威胁甚至直接破坏。因此,在遗址保护区的外围建设遗址博物馆更符合国际文化遗产保护原则和我国文物保护准则,这种建馆形式被称为“遗址保护区外围建馆模式”。张男提出的“遗址保护区外围建馆模式”已有建成实例。去年10月开馆的二里头夏都遗址博物馆即建在遗址保护区外(图1、图2),位于保护区南约300米处。由于二里头遗址博物馆并未建于遗址原址之上,博物馆内的平面布置和参观流线不受遗址约束。

图1 二里头夏都遗址博物馆(摄影:曾宪平)

图2 二里头遗址保护区(图片来自二里头夏都遗址博物馆微信公众号)

实际上,以“遗址博物馆”的统称来概括博物馆与遗址之间的关系,失之笼统。如果细分的话,现在统称的遗址博物馆可以分为保护棚展示(以遗迹为主)、保护棚加传统博物馆展示(遗迹和遗物并重)、传统博物馆展示(以遗物为主)三种情况。

以牛河梁遗址博物馆和晋国博物馆为例。牛河梁遗址的保护范围58.95平方公里,建设控制地带23.56平方公里,在东西约10000米、南北约5000米连绵起伏的山岗上,有规律地分布着16处祭坛、神庙和积石冢。牛河梁遗址博物馆则位于该遗址的东北角,其展陈由文明曙光、红山古国、人文始祖、祈福圣坛、古国王陵、玉礼开端、魅力红山和临时展厅8个部分组成,综合展示了牛河梁红山文化坛、庙、冢、遗址和珍贵玉器的发现和成果。此外,牛河梁遗址第一地点(女神庙)(图3)和第二地点(祭坛、积石冢)(图4)也分别建造了保护展示馆,与遗址博物馆共同构成牛河梁国家考古遗址公园的重要组成部分。

图3 第一地点(女神庙)保护展示馆(图片来自朝阳牛河梁遗址博物馆微信公众号)

图4 第二地点(祭坛、积石冢)保护展示馆(图片来自朝阳牛河梁遗址博物馆微信公众号)

再如,晋国博物馆位于山西侯马曲沃县曲村镇,是依托全国重点文物保护单位“曲村——天马遗址” 而兴建的遗址博物馆。“曲村——天马遗址”东西长3800米,南北宽2800米,面积近11平方公里。晋国博物馆是依据原有遗址群的轴线方位,以遗址核心区域的九组晋侯墓葬及车马坑为中心构建的场馆,主要包括历史文化展厅、发掘史展厅和遗址保护展示厅。其中遗址展厅重点对四组晋侯墓葬和三座车马坑进行展示。

除了上述依据展示方式所呈现出的不同类别以外,既然遗址博物馆与遗址密切相关,由此引出的另一个问题是遗址与遗迹和遗物的关系。尤其是由此所牵涉出来的保护问题。遗址由遗迹和遗物组成,遗物固然重要,但遗址博物馆更应重视遗迹的保护,保护不好何谈展示。因此,遗址博物馆的建设不仅仅是场 馆的建设,也须考虑到遗迹保护的要求。如四川成都金沙遗址博物馆的“遗迹馆”,在满足主要建筑空间功能的前提下,选择了大跨度钢结构。结构基础主要设于建筑外缘已完成发掘或经勘探无重要文化堆积的点位,深基础主要设在发掘遗址西侧,东侧未发掘完成区域设3个基础落点,将建筑对地下文物本体的影响降到最低,并在必要情况下能够拆除。展示区内部的无柱大空间,直观地将“探方”这一考古学上的基本研究单位呈现在观者面前,观众可以通过栈道横穿现场,走到遗迹上方,了解重要的遗迹现象和重要遗物的出土位置。但是,由于土遗址完全裸露在空气当中所产生的病害问题,也时常令金沙遗址博物馆在文物保护方面遭受争议。

中国的遗址以土遗址为主,其可视性差,保护亦是难题。传统博物馆重视的是可移动文物保存于展柜中的微环境,而遗址博物馆的建设需要充分考虑到不可移动的遗迹保护时大环境与微环境的双重需要。现在对于可移动文物保护与展示的微环境研究较多,对遗址博物馆在建设场馆的时候,遗迹保护的需要考虑得还不足。

综上所述,我国的遗址博物馆一方面在保护与展示的问题上已经日渐丰富、类型多样;但是另一方面,不同类型的遗址博物馆的区分方式所对应的建馆原则、法制规范,仍然显得不够具有针对性,这应当成为博物馆学未来一个重要的研究课题,并且,保护的问题与展示的问题始终未能统筹考虑,保护优先的原则仍然值得继续坚守,当然这也意味着,从保护的角度也应当对展示提出更为明确的“底线”要求,双方团队在建馆的初始过程开始就形成更为密切的合作。

02遗址博物馆与考古研究

遗址博物馆的展示内容是将考古发掘的工作和研究成果进行形象化的表达,而大遗址的考古发掘和研究是一项持续性的工作。以二里头遗址为例,“六十年间,数代考古人在二里头的耕耘虽获得了丰硕的成果,但我们在二里头遗址的发掘面积(4万余平方米)只有遗址现存总面积(300万平方米)的不到百分之二。”

因此,遗址博物馆的建设应该考虑到考古工作的持续开展,要考虑到库房建设的重要性,不能用一般博物馆建筑中各功能区面积之间比例关系的经验数据。不同于人物类纪念馆所面临的藏品增加困难,随着考古工作的开展,遗址博物馆的藏品数量可以持续补充。同时,也不同于传统博物馆,遗址博物馆的藏品更加重视标本积累,只有这样才有利于考古工作一代代开展下去。张学海提出的遗址博物馆应该与科研中心相结合,即出于这样的考虑:

“遗址博物馆不仅是传播历史知识的形象课堂,其中有条件的应当同时成为考古学研究中心。 一座遗址博物馆的建立,都基于重大的考古成果和遗址的重要历史科学价值……它们对研究有关文化,某些重大课题、某地和我国某阶段的历史,具有极其重要的意义,因此遗址和该遗址的典型资料都要永久地妥为保护与保管,为研究所用,不能发表了考古报告就不要实物资料。”

“苏秉琦先生曾把实物资料和考古报告形象地比喻作十三经经文与注疏。经文永远不变,注疏则可有多家,注疏不能代替经文。事实上考古报告发表的资 料是经过类型学分析、归纳以后,高度概括的资料,而不同的研究人员对大量实物资料的类型学分析、归纳,不可能完全一致,对某些现象、遗迹的内在联系 及其所反映的社会状况的认识,也往往因学科的不同发展水平而不同,所以报告发表以后,典型实物资料仍要永久保存,为研究所用。问题是如何科学保存管理这些典型实物资料。”

张学海在文中提到1983年,苏秉琦向山东省文物考古研究所写信倡议建立“丛林”式的齐鲁考古实验站,集中保存典型考古资料。1984年,苏秉琦发表文章认为考古学家不能过于轻率的将文物交给博物馆,博物馆对待文物的价值判定标准与考古学家是不同的,文物移交之后,考古学家再要寻找材料将会面临大量的“不便利”之处:

“我们能够一交了事吗?有那么痛痛快快交出去的道理吗?设想我们把一批重要的发掘材料,送到博物馆,人家说:好!我要这件,不要那件;或者说:统统要下可以,我把好的留下,坏的处理掉。我们说:这样不对,你们应该如何如何……现实情况是我们现在有没有这样一个博物馆?北京有一个中国历史博物馆,展览面积大约有六千平方米,库屋有多少呢?只有一个地下室早已‘满载’。四川省文管会我们参观过,那里正在整理的月亮湾材料,大量陶片还在筐子里装着摊不开,难道说将来还让筐子装着,一送了事?这个问题我们不考虑让谁去考虑呢?请看,考古发掘材料,博物馆是如何对待呢?博物馆藏品要分一级品、二级品、三级品,三级品就可以卖,据说,不是据说,确有文件这样讲。那些陶片是根本不能入品的,只能当垃圾处理,我们发掘的材料就像亲生的孩子,我们这孩子是不敢送进这种托儿所的(博物馆)……成批的、系统的考古材料,我们想要再深入研究怎么办?到哪儿去找,材料在哪儿?博物馆陈列柜里只能看,陈列柜以外的,只有到库屋去找;可是库房里没有啊。我们挖的那些成批标本,到哪一个博物馆去找?到哪个研究所去找?……实物是要继续研究的,我们到哪儿去研究呢?”

苏秉琦在文中指出的问题涉及中华人民共和国成立之初就已经存在的考古或文物研究机构、各级地方政府或文物部门与各级博物馆之间分而治之的矛盾。王思渝曾经梳理过考古发掘资料与博物馆收藏之间的关系。1950年,当时的中央人民政府政务院颁布《古文化遗址及古墓葬之调查发掘暂行办法》,其中对于研究机构究竟何时向博物馆移交文物的期限问题,该办法规定“发掘团体应于发掘工作完毕后一年以内,完成发掘报告”(第十四条)。1964年《古遗址、古墓葬调查、发掘暂行管理办法》也同样规定“一切发掘单位在写完发掘学术报告后,应将出土文物(指完整器物和可以粘对成形的碎片)和标本(指可供研究 用的碎片)移交发掘地区的省、自治区、直辖市文化行政部门(或其指定单位)保存……发掘单位因学术研究或教学需要的部分,可由省、自治区、直辖市文化行政部门调拨;发掘单位需要一部分文物时,可与省、自治区、直辖市文化行政部门协商解决,如所需文物特别重要或在协商中双方意见不一致,应报请文化部决定” (第十条)。从上述表述中可以看出,出土文物与遗址之间“分而治之”的趋势已非常明显。这一矛盾至今也没有得到妥善解决。

这个问题涉及的不仅仅是考古单位,也涉及到和博物馆之间的关系。理想的状态当然是两方面配合,但是,指责并不只来自考古界,展览有展览自己的语言,博物馆界对于考古界的工作,同样有着不满。例如,陆建松曾指出,“众所周知,遗址博物馆建设的核心是展览,展览是主角,只有展览成功,才能说博物馆建设成功,而展览成功的基础是学术研究和展品形象资料。但由于我国遗址博物馆建设中,普遍存在展示学术支撑体系建设的三个‘不到位’,不能为展览传播提供有力的依据,从而严重影响了遗址博物馆展览准确、全面、科学地传播历史文化作用的发挥。”

综上所述,遗址博物馆与考古研究之间的关系仍待进一步理顺。这一方面涉及到不同的研究和职能部门对待“物”(作为藏品、展品还是标本)的性质的认知问题。由此,也将涉及到不同机构对待“物”的使用与保管的“底线”和边界的问题。另一方面也与机构之间的相互理解和合作机制有关。这当中的问题在于,博物馆学的研究语言和考古学的研究语言之间实际上仍然伴随着一个转换的过程,但是,目前在这两个学科范围内对于这个转换过程的重视程度却依然是有限的。

03教育和社会功能

陈同滨以大遗址与现行行政区划的关系将大遗址划分为位于城镇建成区、城郊或城乡接合部、村落、荒野四种主要分布类型。中国的大遗址有许多是位于经济欠发达地区的城郊或城乡接合部、村落甚至荒野。在远离城市的地方建造遗址博物馆,应当寻求当地居民的支持。就如林奈央指出的,寻找博物馆与本地社区更大的相关性才是给这些机构重新带来生机的关键。然而实际情况并不如人意,“除学校会组织常规的参观活动以外,遗产地博物馆的受关注程度很低,在当地人之中尤其如此。”“这些博物馆仿佛还在远离尘世的地方休眠,很难融入当地人的生活,也无法挖掘出遗产地、文物及当地文化资产的潜在价值。它们那种以文物为中心的研究型展示方式,也很少能够吸引参观者。”

汉长安城遗址虽然远离西安市区,但遗址所在的保护区仍然涉及到3个街道办的55个行政村,居住人口达5万多人。2010年陕西省人民政府正式通过的《汉长安城遗址保护总体规划》明确提出征收遗迹本体范围土地,对住房直接叠压在遗迹本体的居民提出搬迁要求。2012年底至2013年初,为配合申遗工作,未央宫遗址区内9个村镇的1.6万居民迁出,安置于西安市绕城高速以北区域,并采取一次性补偿措施,这在一定程度上反映了在地居民被排除在汉长安城遗址未来发展之外。高句丽遗址同样在保护规划当中做出了在重点保护区内全部征购“与文物本体安全性关联土地”的要求。2004年的报道中,涉及搬迁人数1150人,用3个月的时间完成从动员到大部分完成拆迁的工作,其中15万平方米的搬迁费1.5亿。可以想见这样背景下建造的遗址博物馆,更多地成为了旅游目的地,而割裂了和当地社区之间的联系。建造一座遗址博物馆,应当谋求的是成为当地的一个文化中心,日本松本市2004年策划制定了一项“全域博物馆化”的构想,意图将松本全域视为一个露天博物馆,在对自然环境和文化遗产进行原地保存和活用的同时,将当地生活和文化、产业等融为一体。2013年制定的“历史文化基本构想”又以当地居民为主体,完成对35个地区文化财的全面调查。

由此,遗址博物馆存在的意义不仅限于帮助观众理解遗址,更能为后续的考古工作提供保障,鼓励当地居民参与到遗址的保护和活化利用中,将遗址博物馆和相关机构作为遗址地及其利益相关者之间的协调者。要想实现这一点,遗址博物馆在自身的社会教育活动策略上便应进一步自省。例如,是否存在为了服务旅游发展而忽视甚至割裂当地社区的倾向,是否一味追求高投入高回馈,是否在考古学知识的传播上真正做到了“深入浅出”“贴近群众”,还是依然未能跳脱考古学“围城”思维。