中国古建中墙的功用及文化特性

字号:T|T

2023-11-23 15:26 来源:南方建筑

摘要:本文通过对中国古代建筑中的重要元素——墙的考察,详细分析墙所具有的防御、围合和象征及审美等主要功能,并试图揭示其内在的文化特性。

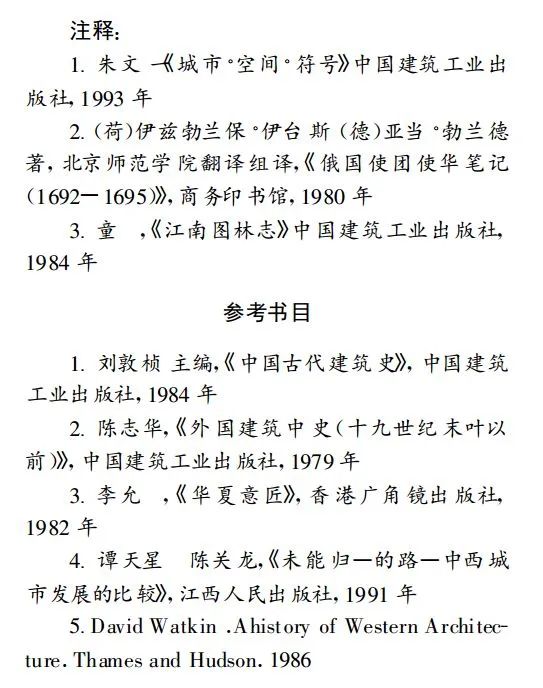

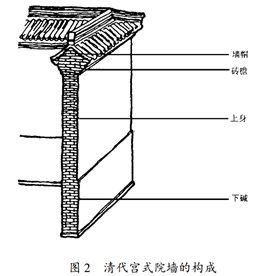

任何稍稍熟悉中国建筑史的人,都很容易注意到墙的无处不在。在中国的古代建筑中,无论是平民的四合院、官僚的府邸还是帝王的宫室、坛庙、陵寝,或者是政府的衙署、僧道的寺观、文人的园林,大多都掩映在重重的高墙之中。小到一组建筑群,大到一座城市,甚至整个国家的一方疆界,都由墙来完成围合的使命(图1)。我们可以想象,古代的中国人在很大程度上一直生活在墙的空间里。足不出户的女子很少脱离墙的限制,她们的闺阁似乎和墙外是两个世界,如苏轼的《蝶恋花》所描绘:“墙里秋千墙外道,墙外行人墙里佳人笑。”于是许多古代戏曲中的才人佳子故事都是从“墙头马上”开始的。九重宫阙中的妃子“永巷长年怨绮罗”,《红楼梦》中的元春哀叹那是一个“见不得人的地方”。宋朝以前的百姓一直生活在坊墙封合的里坊中,坊门日落即闭。多数古代城市都有两重以上的城墙,春秋时一个小小的淹城即筑了里外三道城墙和三道护城河,明清的北京城则有四重城墙护卫。统一六国的秦始皇以前所未有的气魄下令把战国时各国的长城连成横跨整个北方疆域的万里长城,这道古今中外最长最宏伟的墙在后世也不断得到修建,并且成为中华民族新的图腾。

墙可能源于原始聚落向早期城市发展的过程之中。在现存的湖北黄陂商代盘龙城遗址中即可见城墙的遗迹。《尚书·费誓》曰:“垣墙,窃马牛,诱臣妾,汝则有常刑。”《诗经·郑风》中有“将仲子兮,无我墙”的句子,《论语·季氏》载:“吾恐季氏之忧,不在颛臾而在萧墙之内也。”汉字中的“壁”、“垣”、“堵”、“墉”等字都有墙的含义,可见早期的墙主要由土构筑。在古代典籍中,“城”这个字也常常专指城墙而言,如《墨子·七患》中称:“城者,所以自守也”。《墨子·备城门》和宋代《营造法式》中都详细描述了修筑城墙的方法。汉字另有一类“包围”结构,从象形的角度看, “口”就象是一圈封闭的墙 , 而例如“园”、“囿”、“国”、“圄”、“圈”这些与建筑有关的字,正说明它们从很早开始就是由墙围合而成的。

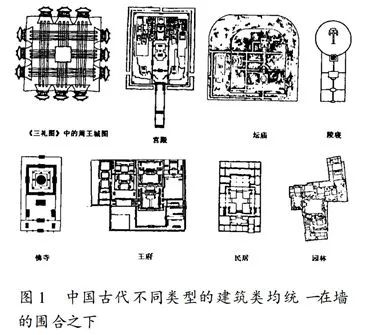

在始终没有摆脱承重墙结构体系的西方古代建筑中,墙和柱子一样,主要作为建筑物的一种附属构件而存在。中国古代建筑采用梁柱框架结构,墙无需承担结构作用,在大多数情况下,墙是一种可以与厅堂亭廊并列的一种独立的建筑类型。墙上一般都带有两坡的屋顶,檐下以砖叠涩或施短椽,下部则带基座或下碱,和其他建筑物一样,形成完整的三段式构图(图2)。

墙在整个中国古代建筑体系中无疑占居着重要的地位,以致有不少学者认为墙是中国建筑最本质的单元要素,反映了中国建筑深层的内涵。我们对中国古代建筑文化进行研究,离不开对墙的分析和探视。本文将从实际功能、精神与象征及审美三个方面考察墙的功用,并试图探讨其内含的文化特性。

同时,墙具有围合分隔的作用,在墙和房屋的围合下,可以形成最具中国特色的院落空间,自有天地。在这里墙不仅隔绝了尘嚣,也区别了内外。标准的北京四合院中,倒座院和内院之间的墙把客人礼貌地挡在主人的生活空间之外。墙的围合作用是针对院落而言的,院落对外封闭,但院中的建筑物基本上都是轻盈而开敞的,建筑中的墙只作为槛墙和山墙使用,另有享、榭等建筑则完全没有围合构件,这一切都以院墙的封闭和保护为前提。

墙另有防火的功能,这在以木构为主的中国建筑中尤其得到重视,清代康熙年间重修的太和殿时,在其北侧加建了一道墙,就主要出于防火的考虑。皖南民居中常见的封火山墙,也主要起防止火势曼延的作用。

其次,墙的精神功用和象征意义也许比实际的功用更大。在一个相对封闭的重重围合的环境中,可以带来一种非常稳定的向心感觉。长城把北方的蛮夷阻挡在天朝之外,都城的外城城墙保卫着首都的安全,皇城的城墙包容着太庙、社稷坛和政府衙署,再内的宫城的城墙围合着帝王的朝寝空间。在城墙和城墙之间则充斥者无数同样用墙围成的邸宅和寺观等等,这种环环相套的空间结构 ,诚如朱文一先生所言,表现出了一种“自相似性”[1]。

从“筑城以卫君,造郭以守民”和“内之为城,外之为郭”的表述中,我们可以发现墙所分隔的绝非仅仅是空间,同样也划分着不同的社会阶层。在墙的分隔下,城市与乡村,僧道与世俗,帝王与臣民,贵族与百姓,彼此均壁垒分明。而帝王的宫禁则是整个社会中至尊无上的最核心部分。中国帝王的威严很大程度上正是通过其宫城封闭性和隔绝性表现出来的,在明清故宫中,除了紫禁城的城墙之外,宁寿宫、慈宁宫、东西六宫等不同的宫寝院落还拥有自身的围墙,形成深宫内院的幽邃景象。由此红色的宫墙为紫禁城最本质的要素之一 , 也是封闭空间最有效的手段。

很显然,墙在中国建筑的礼制和等级中扮演了重要的角色。墙的发达带来了门的兴旺,门实际上是人的流线与墙的必然的交点,往往与墙密不可分。紫禁城南部的空间从天安门至端门、午门、太和门直至乾清门,附会了“三朝五门”的古制,也充分展现了皇朝神秘的天威,对此17世纪末来访的俄国特使深有感触,在其使华笔记中详尽记录了他们穿过重重禁门的经过和感受[2]。这一空间序列是通过墙与宫门、殿宇共同完成的。在中国古代建筑群中,主建筑物往往隐藏在内院里,而不象西方那样直接以主立面面向开放的广场,对外人只能通过其墙垣的高度和大门的形制来判断建筑及其主人的等级高低。墙面的色彩也是显示等级的重要手段,明清的北京城只有宫殿、坛庙等重要建筑的围墙才能饰以红色,而其余大多数建筑只能是灰色墙面。

《墨子·辞过》中曾说过:“宫墙之高足以别男女之体。”在“男女授受不亲”的封建社会,墙的隔绝作用同样出于社会规范的需要,尤其是束缚女性的工具。

其三,我们不可忽略是经过几千年的发展,中国建筑中的墙无疑还具有很高的审美功用。等级高的建筑通常在大门两侧做成“八字墙”的形式,成为别致的处理手法;紫禁城角隅的城墙上筑有角楼,彼此相得益彰,极为优美;许多城市的城墙的形状往往也富有变化,如西安明代城墙一隅的圆形角台,颇有趣味。

明代以后砖的普及带来了硬山建筑的兴起,在许多民居中,山墙也是装饰的重点所在,可以有马头墙、观音兜等许多做法。

由于墙的面积较大,很多建筑的外观色彩主要通过墙面和屋顶来表现,无论是“红墙碧瓦”、“粉墙黛瓦”还是“灰墙青瓦”,都是和谐的视觉效果。

照壁和屏风可以被视作墙的片断,从皇家园林北海的九龙壁到普通四合院中的座山影壁,它们都是装饰的重点,其屋顶可以采用庑殿、歇山、悬山或硬山等不同形式,基座常用须弥座,壁心可雕各种纹饰,极为丰富。

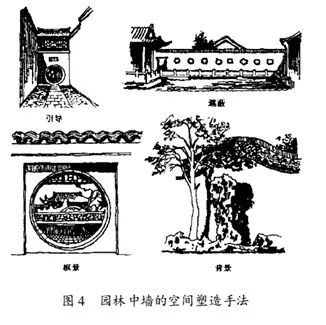

墙的审美功用更多表现在空间意境的创造上。墙的特点正契合了中国艺术对于含蓄、幽远的追求。因此在园林中,墙是最重要的造影手段之一。童隽先生认为:“墙则吾国园林不可或少……园之四周,既筑高墙,园内各部,多以墙划分。”[3] 一方面“满园春色关不住,一枝红杏出墙来”,墙可以成为经营“壶中天地”的屏障;另一方面“庭院深深深几许”,空间的变化多依靠墙的划分。园林中的墙以白粉墙为主,另有版筑墙、乱石墙、磨石墙等,园墙既可以作为映衬山石或花木的背景,还可以开各种形状的门和漏窗,也增加了空间的层次和借景、对景的变化。在苏州园林中,我们可以发现许多利用墙的穿插、开阖、引导、遮蔽、框景来营造独具韵味的空间趣味的实例(图4)

墙作为一种独特的建筑元素,反映出的文化特性带有很强的典型意义。在西方的建筑史中,虽然也可以见到城墙和围墙的存在,特别是中世纪的城堡,多带有厚重的外墙,但其功用主要是为了防御,并不象中国的墙那样同时具有那么强的礼制象征意义。因此当具备了其他防御手段时,墙可以不设,例如克里特岛上的米诺斯王宫,因为拥有大海作屏障,宫殿四周完全没有防御的围墙。古罗马以后公共广场的发达,也更加削弱了墙在城市中的地位。尤其值得一提的是17世纪法国修建的凡尔赛宫,摒弃了中世纪城堡的封闭形式,以一种开放的姿态迎接世界。虽然整个宫苑区也建有围墙,但仅仅是两米多高的单薄的石墙,而且开了40多个门,并不具有防御和封禁的功能,只是划定宫苑范围的界标,更没有围合和封闭的含义,并且向平民开放。而在差不多同时的中国,紫禁城的森严自不必说,环境相对宽松的离宫圆明园也同样修筑了壕沟、围墙和土山的三重围合,连王公大臣都轻易不得进入,竭力强调其“宫禁”的属性。二者的对比十分强烈。

近代以后,西方的城市和建筑更加走向开放,而中国的城市和建筑依然固守在厚重的围墙中,这也和各自的社会形态的发展是一致的:西方日渐扩张,积极寻找对外贸易,蒸蒸日上;中国则实行“闭关锁国”的政策,江河日下,直到列强的枪炮把天朝的围墙打开了一个个缺口。

墙所代表的封闭的文化特性是农业文明和封建社会的产物。中国历代的大多数城市都是作为政治中心或防御中心而存在,其核心在于“城”而不在于“市”,城市的政治意义大于经济意义,城市的生存也在很大程度上依赖农村的土地供养,许多城市居民实际也拥有地主的身份。因此从城市到宫殿、里坊、民居 ,都强调一种合乎理性规范的秩序,在以墙围合的封闭状态中强化社会的安定。而西方的许多城市首先是基于“市”而存在,作为工商文明的产物,其经济意义大于政治意义,城市本身具有很强的生产功能,其开放的广场成为市民生活的中心,反映出动态文化的特征。

由此可见,墙与商业的发展是矛盾的。在中国建筑史上,也曾经有过商业对墙的突破。宋代以前的集市和居民区都是封闭的,东京汴梁几经反复,终于废除了坊墙的限制,取消了夜禁,使得中国的居住区从里坊制成功地向街巷制转化 ,这不能不说是历史的一大进步。南宋的一些南方城市也具备了类似西方城市的一些特点。但这一切并没有成为主流,墙的围合势力依然强大,甚至在明清时期有进一步加强的趋势。

同时,墙也代表了一种相对保守、自足、内敛的文化心态。中国古代的主流思想,除了儒家在某些方面具有一定的积极进取的色彩外,道、释和儒家的大部分思想,都带有相当的封闭、保守的态度 ,追求和谐、安全的生活,墙由此成为很好的依托工具。

历史发展到了今天,墙的防御功能已经极大的弱化了,但其他的功能依然存在。北京城珍贵的古城墙被令人痛心地拆除了,然而这只意味着对文物的破坏 , 而并不是说我们今天的城市和建筑就完全摆脱了墙的束缚—其实在许多街区和建筑中,我们仍然可以见到许多隐性的墙的存在,它们漠视城市环境和道路,自我封闭,其保守的心态和现代文明并不兼容。因此今天我们应该做的,一方面是保护好历史上墙的文化遗迹,另一方面在建筑创作可以继承和借鉴古代建筑中墙的审美作用和空间塑造方法,而对于墙所代表的等级、封闭的观念,则无论它是显性还是隐性的,都应当成为摒弃的对象。