郭妍利 李振飞 | 神禾原战国秦陵墓出土涂色算筹初识

字号:T|T

2023-11-08 09:23 来源:考古与文物

摘要:神禾原战国秦陵墓出土的象牙算筹,根据筹身施彩的差别可分为红白筹和红黑筹两个主要类别,其与《九章算术》刘徽注释中提到的古代用于正负数运算的“赤黑算”似有关,应是此类计算工具的早期形态。这个发现将中国古代对正负数的认识与实际运用时间提早到了战国晚期,是数学发展史研究的一大收获。

神禾原战国秦陵园位于陕西省西安市长安区南郊,2004~2008年间,陕西省考古研究院在此进行了四年的发掘工作,揭露了一座由亚字形大墓、兆沟、垣墙、从葬坑、建筑基址等构成的大型战国秦陵园遗址。陵墓虽遭严重的盗掘,但仍出土了较多重要文物,其中在直通大墓椁室的早期盗洞内发现一批制作精良的象牙算筹[1],筹身涂饰以红、黑色彩,此类形制未见于以往的考古发现及文献记载。

成书于两汉之交[2]的《九章算术·方程》章中关于“正负术”的记载,被认为是中国最早对“负数”概念进行说明和使用的珍贵文献。魏晋时期的数学家刘徽对此注释有:“正算赤,负算黑,否则以邪正为异。”[3]一般解释为在进行正负数的计算时,用红色算筹代表正数,黑色算筹代表负数。也有说法认为这里指的是用不同摆放方式的算筹代表正负数,或者“邪、正”指的是截面呈三角、方形的不同形状算筹[4]。而神禾原秦陵墓发现的红、黑彩算筹是否与刘徽提到的赤黑算及古代正负数概念的运用有关值得引起关注。

神禾原战国秦陵墓发现的象牙算筹均集中散落在早期盗洞D5的偏东侧,近竖井状出口处,该盗洞西端即延伸入椁室内部。牙筹附近分布有金柄铁削、玉圭、铜匜及金花、金扣、珍珠等遗物。从出土位置及遗物种类来看,这些物品原应是放置在椁室内部,属于墓主贴身日用以及较珍贵的器物,是被盗贼移至盗洞下部但未拿走或散落的一部分。

这批算筹均为象牙质地,长短、粗细几乎完全一致。多数完整,少数有不同程度的残断。牙筹整体呈细圆棒状,部分筹身两端微收窄,表面光滑,磨制精细,两端截面齐整。完整筹身通长为18.3~18.5、直径0.49~0.54厘米,单体重5.7~7.7克。以完整的算筹(含粘接复原的个体)以及残余筹身长度大于完整器一半的断筹计数,该批算筹总数至少为61根。

根据筹身彩绘及加工方式的不同,这批算筹可分为素白色、红白色、红黑色三种类型。另有两根残筹受沁严重,无法辨识。

素白筹,仅1根。通体光素,无另外的色彩涂饰。长18.4、直径0.52厘米,重7.2克。

红白筹,30根。两端有各长3.4厘米的红褐色彩绘,彩绘保存状况一般,易成片状脱落,且脱落面十分光滑,应是以红色颜料混合生漆涂抹形成的漆皮。中段无彩绘,呈牙白色。两端漆皮段与筹身中段间有一圈极细的刻槽作为分界线(图一)。

图一 神禾原秦陵出土红白筹

红黑筹,28根。两端亦有各长3.4厘米的红褐色漆皮,脱落严重。筹身中段为黑色,颜色因保存状况不同深浅不一,且未观察到刷漆导致的片状脱落现象。另从断筹截面可以观察到该层黑色与象牙筹身结合紧密,部分还渗入筹身内部一圈,渗透深度约为0.1~0.2毫米,故推测黑色部分应为颜料浸染而成。此类筹身两端红褐色漆皮段与中间染黑段之间也发现有一圈极细的刻槽分界线,两部分的界限十分整齐(图二)。

图二 神禾原秦陵出土红黑筹

据上述三个类型的算筹形制可以推测出这批算筹的加工程序:

第一步,将象牙原料切割、打磨成圆棒状。不加其余装饰即成素白筹;

第二步,在象牙圆棒距离两端3.4厘米的位置刻划一圈,标记范围;

第三步,在两端刻线范围以外刷涂混合了红色颜料的生漆,干燥后即成红白筹;

第四步,使用布料、皮革或者黏土等将刻划好的象牙圆棒两端包裹住,然后整体放进黑色颜料溶液中浸泡。晾干后去除两端的包裹物,然后在两端刷涂混合了红色颜料的生漆,干燥后即成红黑筹。

另一件单独出现的素色算筹两端没有刻划的痕迹,可以排除是保存不善导致的掉色。该筹表面十分光滑,抛光较好,可能是作为使用者手中的工具,用于拨动、调整其余算筹以形成算式。

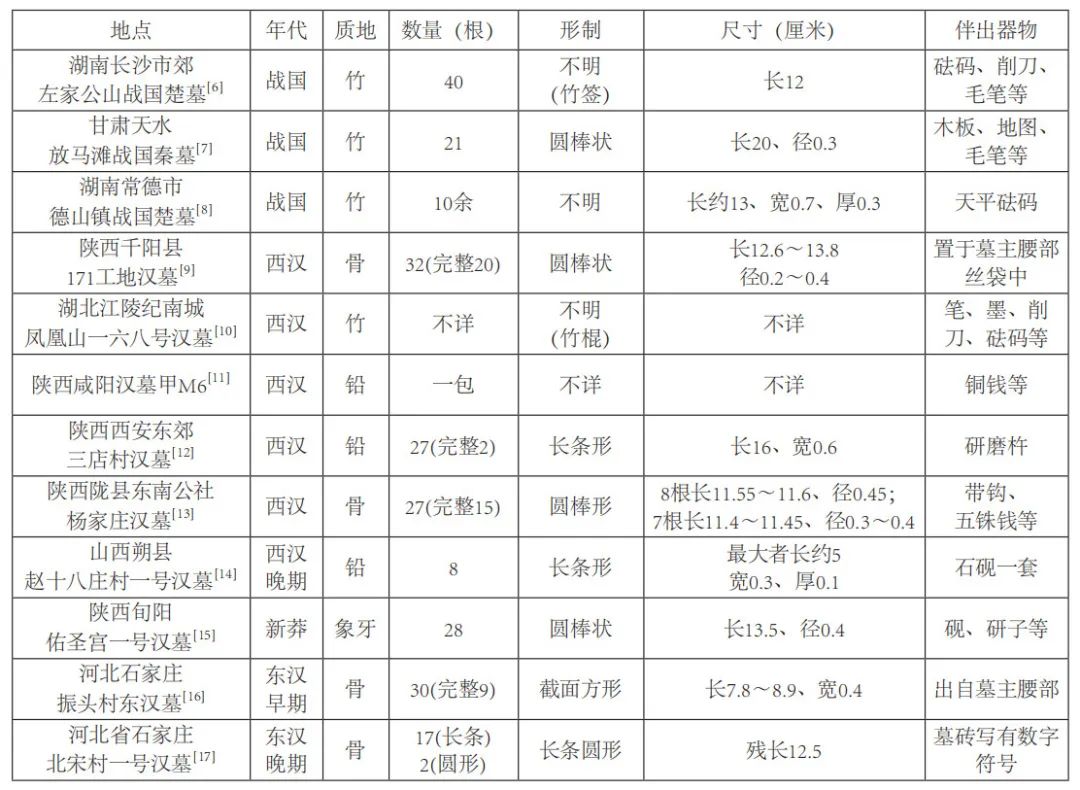

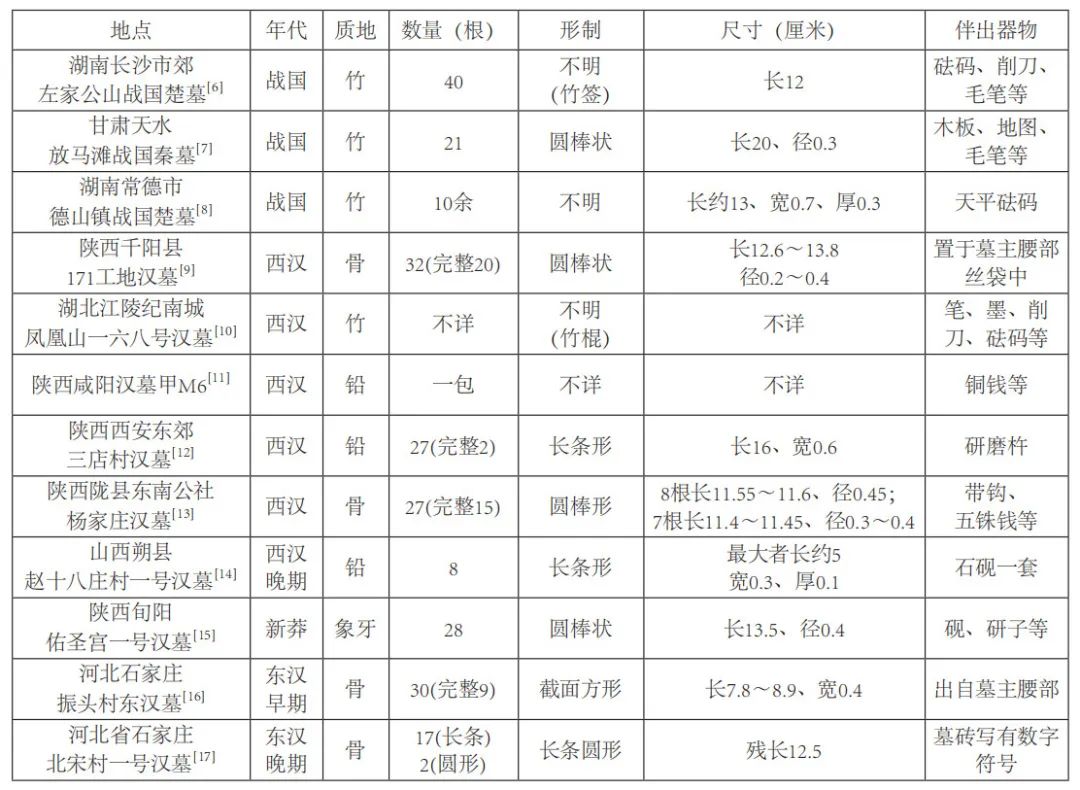

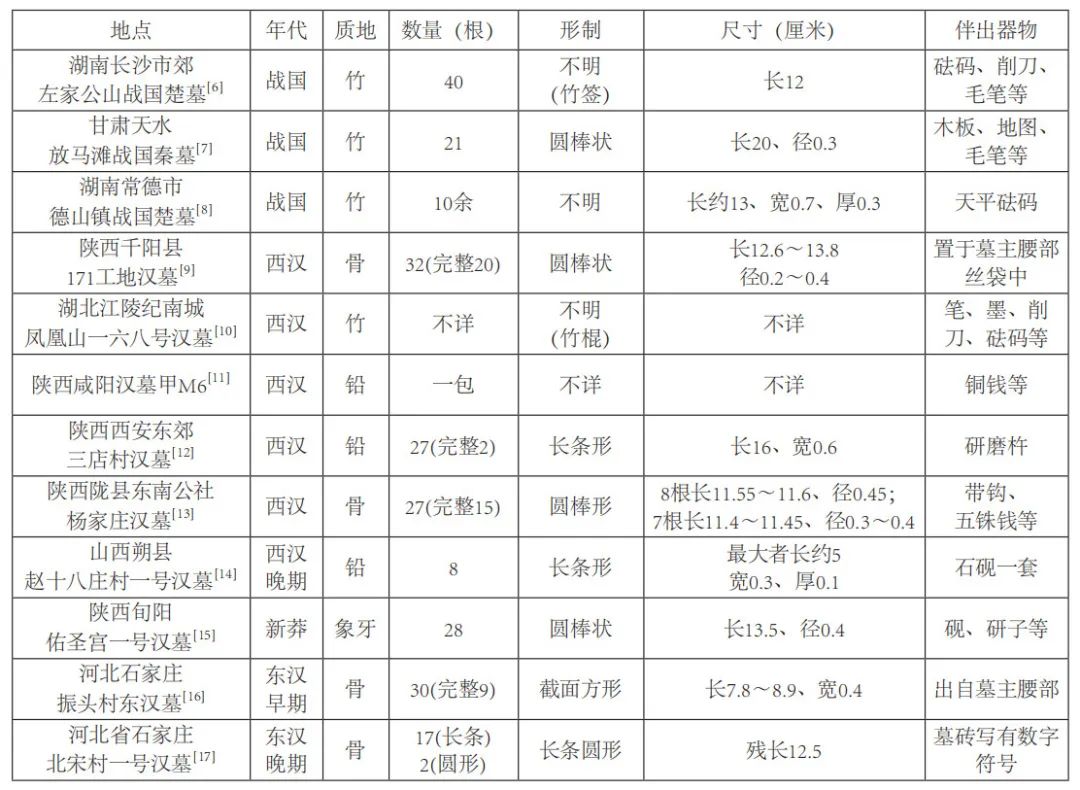

算筹作为古代生产生活的常用工具,应用广泛而持久,早在《论语》[5]中即有记载,也被称为“筹”“算”“策”“筭”等。材质并无严格的规定,有竹、木、骨、牙乃至金属筹,多在战国晚期至东汉的墓葬中有所发现(表一)。

算筹的大小在早期多随原材料的大小而定,后代随着经济和数学的发展、各类算书的出现而渐有制度。由于算筹的材料、尺寸、形制均变化较大,在考古发掘中较难辨识,以往多称呼为“骨条”“竹棍”,甚至“竹筷”“箸”等。已知考古工作中最早发现的算筹实物是1954年湖南长沙左家山战国楚墓中出土的“竹签”[18],1956年数学家严敦杰在《中国古代数学的成就》一书中首先说明了此类算筹的用法,即在计算中表示复位数的“横直互换”[19]。从统计表格中可以看出,目前考古发现的算筹实物主要集中在战国晚期到东汉时期,其他时代少有发现。汉代的算筹长度一般为六寸[20],约合13.8厘米[21],实际考古发现中长度从6厘米[22]到23厘米[23]不等,其他时代各不相同。神禾原出土算筹长约18.4厘米,约合秦汉时期的八寸,与1986年甘肃天水放马滩秦墓中发现的长20、直径0.3厘米竹制圆棒状算筹相近[24],可能说明秦制算筹的尺寸相对较大。

从算筹的数量来看,文献记载汉代使用的算筹一握为271根[25],但是实际考古工作中发现的秦汉墓葬中算筹数量多为20~30枚[26]。张沛在《出土算筹考略》中使用具体的计算案例说明了一般日常生产、生活中常见的四则运算用二、三十枚算筹基本够用[27];王青建同样认为,复杂的数学运算可能需要一百甚至数百根算筹,但是对于非数学家的一般人的计算需求来说,二、三十根足以应付[28]。这种说法是比较合理的,也说明神禾原出土的29根红白筹、28根红黑筹具有计算意义上的实用性。

在讨论神禾原出土牙筹的性质时,应当考虑到战汉时期十分流行的六博游戏中也有类似的棍状物品,包括在游戏中投掷所使用的“箸”以及作为筹码的“筭”。这两类物品在形态上与作为算具的算筹十分相似,因此有必要确认神禾原出土的象牙筹是否为算具。

根据前人研究及出土实物证据,博戏中“箸”的材质主要为竹,也有银、铅等材质的,截面为半圆形或方形[29]。这种形状和材料有利于投掷,而较脆的象牙圆棒显然不能如此使用。并据《说文》“博,局戏也,六箸十二棋也”[30]、《西京杂记》“(陆博)法用六箸”[31]等说法,而知博戏用“箸”以6枚为度,数量一般较小。作为筹码的“筭”,因为其主要功能也是计数,和算具并无本质差别,因此没有特定的形制或者使用方法,在实际工作中一般将与其他博具同出的、有别于“箸”的筹状物品认定为“筭”。目前尚未发现博戏用的“筭”有一种以上的颜色,长沙马王堆M3出土的“筭”虽然有长短之分[32],可能代表着不同数目的换算,但长“筭”的数量在短“筭”的2倍以上,有别于神禾原两类算筹的同等比例。

另外,作为算具的算筹一般与笔、砚、墨、削一类的文具和与计算相关的度量衡器等同出,西汉《急就篇》有语:“笔砚筹算膏火烛”[33],可见算筹在生活中常与文具组合使用,这种组合关系理论上也会反映在墓葬中。而虽然经历过严重的盗掘和焚毁,神禾原秦陵园内出土的数千余件(组)器物中并未发现与六博棋相关的遗物、文字等信息。另外60余枚象牙算筹多出土于盗洞之中,原始位置及器物组合信息已经无从确认,但算筹附近散落有多柄金、银柄铁削,或可作为牙筹与文具同出的证据。前人研究也进一步指出现今出土的博戏用算筹多出自楚地,而计算用筹多出自黄河流域,尤其是秦陇地区[34],进一步佐证了神禾原牙筹的算筹属性要大于博筹。

综合考虑以上信息,可以判断神禾原战国秦陵墓的象牙筹应为算筹,而非六博戏所使用的“箸”或者“筭”。

在基本认定神禾原牙筹的算筹属性后,通过形态观察可以认识到,这批牙筹最大的特征为其上的彩绘,筹身现存的涂色在视觉上表现为“红白”与“红黑”色。此种白黑筹并不见于同时期的文献记载。但是刘徽记录的赤黑算[35],从使用方式来说,与神禾原牙筹十分相符。注文中赤黑算的应用环境是“今两算得失相反”[36],说明魏晋时期使用红黑算筹来表示正负数、辅助正负数运算已成定式。

负数概念的出现要早于抽象化的运算法则的确立。一般认为,实际生产生活中存在的得失、盈亏等不同性质的情况提供了负数产生的思想基础[37]。李俨认为负数的产生不晚于秦代[38],相应的用以表示正负数运算的算筹也应当出现在先秦时期。这时的负数记录与使用方式与汉代算书中体系化的总结可能存在一定差异,最早的赤黑算应当就是两类形态有差别的算筹,用于指代不同的概念。

因此,神禾原秦陵墓发现的这种白黑筹的组合可能是赤黑算的早期形态,是先秦时期正负数概念形成以及运算规则探索阶段的成果。

神禾原战国秦陵墓墓主身份十分尊贵,算筹用来进行数学计算的可能性不大,更可能是作为统治、管理者记录其下属的功过或者对下属的赏罚等行为的计数工具。类似的发现虽然不见于其他战汉时期的高等级墓葬,但可以通过出土文献得到一些线索。

1983~1984年湖北江陵张家山西汉早期墓葬出土的竹简《算数书》中,第29“医”条说:“程曰:医治病者得六十筭(算)□□廿筭(算)□□程□弗……得六十而负几何?曰:负十七筭(算)二百六十九分筭(算)十一。其术曰:以今得筭(算)为法,令六十乘负筭(算)为实。”[39]方家对这条文献里的“得算”“负算”有着不同的认识,但多认为这里面使用了负数的概念。邹大海认为这是对医生治病效果的一种考核,分别代表医治效果的好坏,应当是比较合理的。甘肃出土的《居延汉简》中也有较多关于“负算(筭)”的记载:其中一例记载一位叫做“甲渠侯鄣”的官员因为“……六石具弩一,衣不足,负一筭;坞上望火头三,不见所望,负三筭……”等原因,最终一共“负十一筭”[40]。这里的“负筭”很明显是扣分性质的记录。

汉代文献中对负数概念的运用多与考核、功过有关,依然带有相当的应用性质。但是使用“筭(算)”这种计量单位,使得上述不同的病例、不同的错误等事件抽象为数值上的“一(负)”,具有了代数的含义,使得用实体的赤黑筹来表示这种功过就显得十分直观。比如假设“甲渠侯鄣”在上半年的考核中“负十一筭”,但是在下半年的考核中“得十二筭”,那么在年末的总结中就可以先用黑筹摆出“十一”,再用红筹摆出“十二”;然后如《九章算术》中总结的“同名相除,异名相益,正无入负之,负无入正之”的法则,用黑筹的“十一”抵消掉红筹的“十一”,于是剩下红筹的“一”,所以最终全年考核成果是正数,表示有功。

类似的记录是对赤黑筹的早期形态使用场景的生动表现,不同颜色的算筹即作为实际生产生活中的“功”与“过”、“赏”与“罚”、“收”与“支”等对立事件的载体。可以推定的是,此类实际应用增多后,因代数化后的正负值运算具有直观性和总结性,“正负术”这种简便运算的法则也就应时产生,其大体演变脉络为从表示实际对立含义的双色算筹抽象为具有一定数值意义的“赤黑算”,而后随着数学理念的发展彻底的代数化。

赤黑算的最早出现在《九章算术·方程》刘徽注中,是秦汉时期负数概念发展到较为成熟阶段的产物,它的出现表明正负数运算已经代数化,有利于解决抽象的数学问题,在不同时代的算书、记录中有着不同的表达方式。至迟在魏晋时期,实际的正负数相关运算中已经在使用制式的赤黑筹。可惜现存的刘徽注解不存图形,魏晋时期的记录方法无法证实。

流传至今的南宋数学家秦九韶的《数书九章》中关于“正负开方术”的部分可见在所画筹式附近注明“负”字[41],可知在南宋时期的数学记录中,是以标注的方式来区别正负数,同时有可能使用赤、黑画法。结合北宋沈括在《梦溪笔谈·卷八·象数二》中又提到“算法用赤筹、黑筹,以别正、负之数”[42]以及书中其他关于筹算的记载,如“运筹如飞”等,可知宋代的实际数学运算中也仍然使用赤黑筹。

金元之际的数学家李治改进了正、负数的记录方式。他在《测圆海镜》中继续使用“邪正”的方式来标记正负数,但是区别于将负数全用斜线表达,他在筹式中画一斜线来表示该数为负数[43]。在他的另一本著作《益古演段》中虽然未提及赤黑筹,但是在第五十四、五十七问的条目中均提到被减者“以红志之”[44],可能是对赤黑筹使用方式的简化。其原因可能是色筹在记录中要频繁换笔,十分不便,制作也相对繁琐[45]。

到了明代,珠算盛行,基本取代了筹算。珠算中用不靠梁、框的虚珠(或称悬珠、负珠)来表示负数,这使得在记录中用颜色、形状来表示正负数十分困难且不直观,因此多采用在数值旁标注“负”字的方法。而在清代中晚期随着西方传教士的大量进入与西方数学的传播,算书中开始在数值前用减号表达负值,这种表示方式随着西学的流行被逐渐接受[46]。

综合前文观点,可以推测神禾原出土涂色牙筹可能为刘徽所记述的用于表示正负数的赤黑算的前身。它是战国秦汉时期应用数学发展到了一定程度的产物,也在客观上促进了这一时期数学中关于正负数计算的理论化、规则化。神禾原秦陵墓出土的涂色算筹将中国古代使用正负数概念进行运算的时间提早至战国晚期,相比于《九章算术》中记载的“正负术”早了两百余年,与国外最早由古印度数学家在公元7世纪提出的正、负数的四则运算法则相比早了八百余年[47]。

囿于材料的限制,本文提出的观点多有疏漏,仅作为引玉砖石,以请于方家。期待在未来的考古工作中能发现更多的算书、算具等实物资料,为这一假设提供更多的证据支持,也为了解战国秦汉时期数学发展状况提供更多的机会。