[美]魏瑞明 | 北京及周边:清代的欧亚帝国景观与早期现代的世界主义君权

继蒙古征服时代(约1200—1400)之后,明清中国、帖木儿帝国、萨法维帝国、莫卧儿帝国,以及罗曼诺夫王朝和波旁王朝等在欧亚大陆崛起。这些国家和政权各自横亘自东亚到西亚、自南亚到欧洲,却呈现出一系列同时代的特征:人口大幅增长、疆域内外频繁互动、新形式的中央集权、日益增长的经济联系,以及在政治和文化上催化了疆域内外信息渠道性质变异的新的情报搜集技术。[1]由于这些时代特征在各不相同的文化背景中往往以跨文化的方式互相联系,它们不约而同的出现已使得来自各学科领域及次专业的历史学者想象了一个所谓的“相互贯通的早期现代”,即约略从1400年到1800年的历史时期。这一时间跨度和历史分期的思路,无论是跟传统定义下的还是跟全球史定义下的“文艺复兴”时期比较,都有所重叠,但又有所区分。[2]尽管“早期现代”的概念早已广泛应用于不同学科领域,可对许多研究欧洲以外地区的学者而言,“连通的早期现代”却是一种不可多得的构想。其原因至少有二:第一,“连通的早期现代”的构想最初发轫于南亚和东南亚研究,并通过这些区域研究得到发展;[3]第二,也正因如此,这一构想摆脱了以欧洲为中心、关于“现代”性的目的论,从而转向了以跨欧亚大陆的互相联系为出发点的、在地化的现代性理论。[4]

帝国疆域的扩张都会无远弗届地带来意识形态的挑战,即它要把不同的族群归化到多民族整体中,将从前的异域兼并到一片文化多元的连绵领土中。实现融合的手段有很多,包括但不仅限于军事干预、法律结构、基础设施建设、国家和大众传媒等。其中,帝国景观的营造,包括实体的地点以及它们的媒介再现,发挥着十分重要的作用。园林、猎苑、宫室、都城、朝圣和巡幸的路线、战场、庙宇及其他礼仪场所,甚至是疆域本身,都经过精心设计并充分调动起来,以表达勃兴的权力视野。景观作为早期现代国家的核心矛盾之所在,是因为政治兼并、文化一统、族群融合的统治理念形塑了许多早期现代的政体,而帝国的支柱则又由征服、胁迫、逼迁、榨取所构成。虽然在各个欧亚帝国和各种文化背景之中,帝国景观所采用的形式以及它们体现帝国权力和主权的方式自然会有所不同,但是它们的出现及其发挥的作用仍需进一步讨论——特别是关于它们如何作用于柯娇燕(Pamela Kyle Crossley)所说的“早期现代的世界主义皇权”(early modern cosmopolitan emperorship),或者说前文所描述的一种不约而同的、跨文化的“早期现代世界主义”的帝国展望。[5]

本文将探讨在一个历史交汇的特殊时刻里,景观作为早期现代世界主义皇权的表达媒介的发展和作用。它将聚焦于清朝康熙皇帝(1661—1722年在位)的园林和景观设计。康熙帝自己不仅是园林景观的重要赞助人和居住者,而且他还通过表现景观的媒介以及在景观中举行的一连串活动,微妙地表达他的政治需要和在世界历史时刻中的宏图。康熙帝的统治衔接着清朝征服战争及其王朝统治,因而尤其注重清朝作为地域多样、族群多元的统一国家的表述。再者,康熙长达六十一年的统治正是处于一个欧亚世界联系日益紧密的世界舞台,他的统治恰好跟这片大陆上其他长期执政的君主遥相呼应,诸如法兰西的路易十四(1643—1715年在位)、沙俄的彼得一世(1682—1725年在位)、印度莫卧儿王朝第六任君主奥朗则布(1658—1707年在位)、伊朗萨法维王朝的沙阿苏莱曼一世(1666—1694年在位)及其子苏丹·侯赛因(1694—1722年在位)。诚然这些帝王并不都能在园林营造方面跟康熙帝相提并论,不过,他们都把帝国空间的开发和利用作为调和权力的核心手段,并且他们所采用的方式都反映了他们对日渐多元的政治受众的认识和互动,其中不仅有本国臣属,更包括了欧亚大陆的其他宫廷社会。

因此,本文把康熙帝的帝国景观作为切入点来思考更大的问题,即“连通的早期现代”的世界主义皇权,以及它在方法论上能否取代“全球文艺复兴”(Global Renaissance)的概念。“全球文艺复兴”有其合理之处,尤其是当我们讨论欧洲国家在“文艺复兴”时期与世界其他国家的互动的时候,或是当我们理解欧洲经济文化的繁荣与帝国主义和殖民主义下的剥削模式之间的关系的时候;然而“全球文艺复兴”的概念,究其本质来说还是欧洲中心主义的、落伍的、目的论的,因此从根本上说是有问题的——特别是当学者把这个概念当作是“文艺复兴时期的全球史”(global history during the Renaissance period)的简称时,他们试图将文艺复兴的抽象叙事加以普适化。“世界性的早期现代”与“全球文艺复兴”确有一些相似之处,特别是对往昔历史的征引,以及富有创意地通过调动艺术、科技与空间来跟新型的以视觉为导向的公众群体形成互动。[6]但是,“世界性的早期现代”的概念绝非新瓶装旧酒;相反,它为“全球文艺复兴”的说法提供了一个替代方案:它特别关注早期现代统治的实质,并且允许从多个地域自身立场和视角来看待文化框架内外的联系。

一、康熙朝的帝国景观

清代宫廷与文化景观之间复杂多义的关系,从一开始就是跨文化、跨地域的,并且是具有展演性的。清朝统治者既是传统意义上的又是建构意义上的“满洲”。“满洲”是17世纪早期为建州女真统治精英所造的新词,用以宣扬他们较诸东北地区其他半游牧女真部落的政治优越。[7]借鉴金朝和元朝对中国和内亚[译者注:“内亚”(Inner Asian)一词在本文取地域意义,无涉新清史的“内亚史观”]的统治经验,满洲人先是作为地方势力继而作为帝国政权在17世纪迅速崛起,并领导一个囊括满洲、蒙古、汉军在内的多族群共同体征服了明朝。[8]尽管清朝的开端常常被定在1644年攻占明朝都城北京,不过清朝武装征服东北亚、内藩蒙古和部分外藩蒙古、中原、台湾的进程,实际上持续了几乎整个17世纪——大致是从统一女真族部落和1616年建立后金政权,到1691年喀尔喀蒙古归顺清朝。[9]因此从清朝伊始,其族群多元的特点就并不仅仅是人口统计学意义上的,而且还是地理意义上的。

康熙皇帝所面临的,不仅是清朝征服战争的尾声,而且还有建立成熟的统治机构,以及将汉族官僚精英纳入多元族群的统治精英之中,因而他的统治始终重视有关这种新型共同体身份在法律、风俗和领土主权层面上的表述。[10]这种表述不仅牵涉以往中原和内亚的文化实践,而且也涉及具有本朝特点的文化建制,从而超越清朝自身所承继的历史传统。在17世纪末,随着清朝征服战争逐渐收尾,康熙朝借鉴了许多来自中原和内亚的传统统治模式,引入了文化外交和“软实力”方面的各种措施,包括对学术和宗教的赞助、改进礼仪制度和官僚制度,以及针对不同政治受众的多种帝王展演。这些举措都意图彰显出清朝族群多元下的统治视野,而且突出其既是继承又区别于前朝的统治。

景观在广义层面上可以说是表述康熙帝统治理念的强有力媒介。[11]景观建筑和其他构思元素,就如同宫廷画家描绘清朝江山和理想景色时所施染的墨水和颜料,它的湖泊、道路、屋宇、岩石、桥梁,以及充当文化中介的功用性产物(特别是那些文学写作和官僚的应制之作;也包括记忆性和图像性的材料),都是构成大清王朝空间的基础。实体的建筑环境、文本和图像再现的介入,以及游移在景观之中的起居和展演,使这些空间得以诠释大清的统治地位。更进一步讲,景观空间也给那些对维护清帝统治身份极为重要的活动提供了场地,从而完成清朝帝王的政治展演。诸如游览、行猎、宴飨、赏赐、主持礼仪,还有日常统治,这些活动使得小至园林,大至整个江山的景观营造成了建构清朝统治地位的关键环节。同样,清代宫廷无比重视使用绘画、印刷品和诗文来表现景观中帝王的在场。[12]如此种种,不禁让我们思考实体世界和它的再现之间的关系。

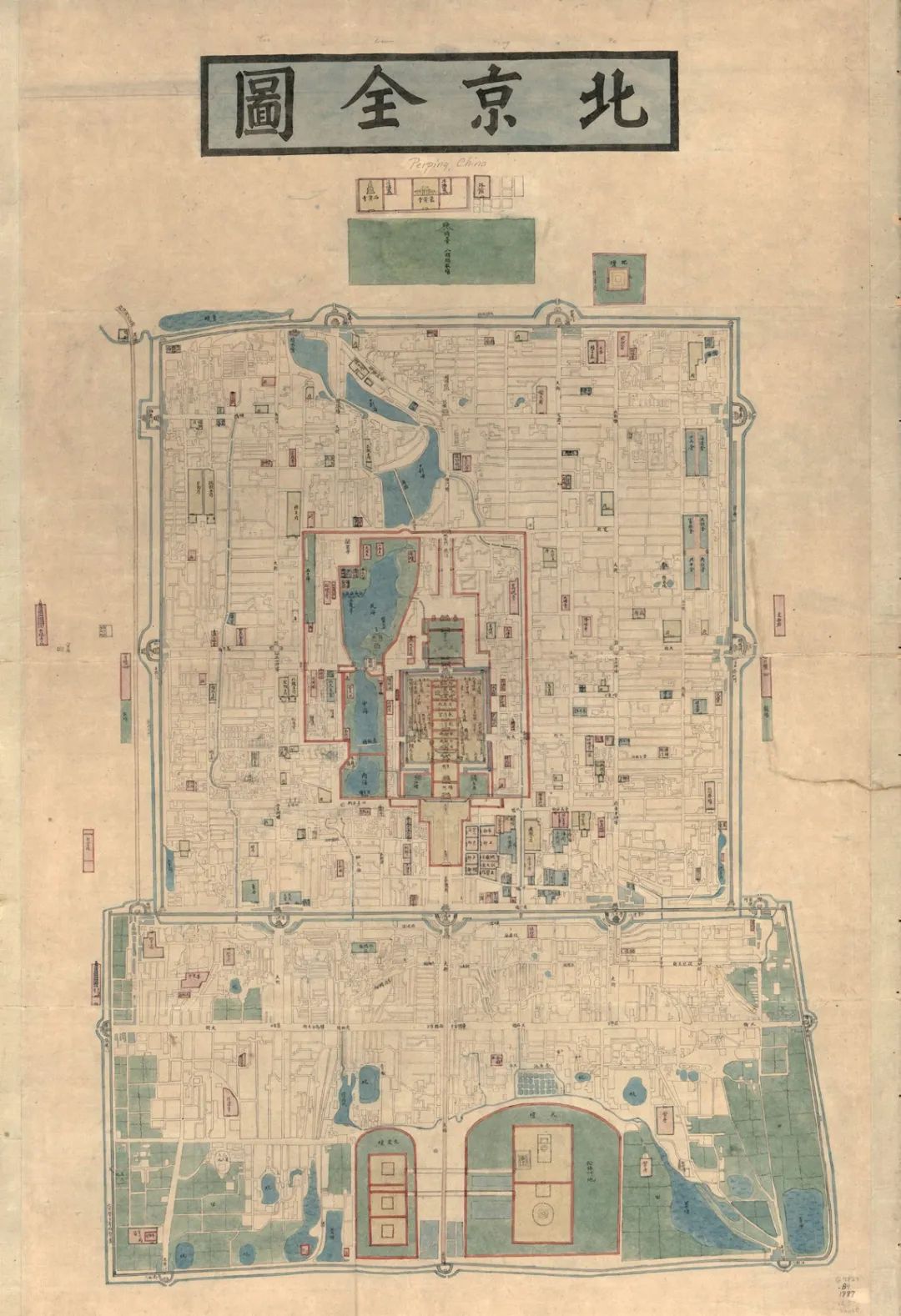

康熙朝的景观与建筑空间的网络可以被理解为一系列相互交叉的环路(intersecting circuits),或多或少地以同心圆的方式从中心延伸。从单座宫殿到横跨国土的路线,它们以不同的规模——要么是单独地,要么是协同地——共同构成了大清帝国权威的版图。位于版图核心的是极致体现帝王礼仪性统治的建筑——紫禁城。[13]这座皇宫的空间通过重重叠叠、井然有序的高墙和门户,严格地按照等级秩序分配,可供皇帝以外的人涉足的礼仪性宫殿和私密庭院则越来越少。[14]这座宫殿群伫立在都城北京的中央,而都城北京本身则又被划分为等级分明的皇城、内城(留给作为征服者的旗民居住)以及外城(留给非旗籍的民人居住)(图1)。[15]这种基于风水堪舆学说、呈几何形态的布局,可以追溯到历代宫殿和京师的规划,同时也在某种程度上承袭了明代北京城的布局,由此使得清代宫廷跟儒家的礼教统治相联系,强调清朝是统治中原的正统。[16]

图 1 ˉ 李明智,《北京全图》,约 1860—1880 年,纸本设色,98cm×61cm,美国国会图书馆藏

虽然北京皇城和紫禁城在物理意义上和象征意义上都占据中心地位,但清朝皇帝在这里停留的时间并没有想象中那么长。比方说,1714年,康熙皇帝在紫禁城逗留的时间只有14天,而相比之下这一年他却在京郊的畅春园和塞北分别停留了131天和139天之久。这种现象造成紫禁城和皇城本应有的中心地位的倒置,转而向山林和其他城市以外的区域倾斜。[17]北京一带的御苑跟宫城内的殿堂、庙宇和道路井井有条的排布相比有着更多不规则的有机空间(图2)。这些御苑的分布,从北京内城西北以外的郊区延伸到京师南郊的南苑。苑内的景致和实际运作则得益于北京主要的水利资源——与御苑毗连、位于京北和京西的河流及水库。这些向东面和南面流向大海的河流,先是滋养了康熙时代位于京西香山一带的皇家园林,如畅春园;接着它们贯通了北京城内外的护城河和运河,以及紧邻紫禁城的西苑三海,然后流向比北京城大两倍的南苑。

图 2 ˉ《北京城郊图》,1886 年,纸本墨笔,63cm×84cm,美国国会图书馆藏。这幅地图展现了北京城在更大的地理范围内的情况,包含了西北方的西山以及南边的南苑。

不过清代御苑和山庄的营建并不只在北京及京郊一带。自康熙朝以降,行宫群所形成的空间网络支撑着皇家行猎和出巡的路线:向南,行宫沿着京杭大运河分布,直到康熙帝和他的孙子乾隆帝南巡的目的地,即苏州、杭州、南京等长江沿岸城市;向北,多个行宫则经过长城沿着陆路御道蜿蜒排列,连接着内藩蒙古的土地一直延伸到清代避暑山庄所在的热河以及更远处的清代皇家猎苑——木兰围场;向东北,沿途行宫支撑着前往清代旧都盛京及关外三陵的礼仪队伍;而向东和向西,它们则连接着京师和重要的神山及帝国礼仪地点,如东边的道教圣地泰山和西边的佛教净土五台山。前往这些地点的意义,部分取决于该地点相对于首都的位置,也取决于它在帝国范围内民族、文化和宗教领域的地位,而所有这些地点都是为不同臣民所打造的皇权展演的舞台。

这些景观中历史最悠久的是地处京城及京郊的景观。这些景观原来大多是前代皇家和社会精英的园林。在清代,这些景观即便并非全然是原初的面貌,也至少保持了它们所占据的实际范围和部分文化意涵。例如,西苑三海始建于金朝(1115—1234),而在随后的元朝(1271—1368)和明朝(1368—1644)得到了进一步发展;苑内的元代白塔本身继承了辽朝(916—1125)早期的佛塔,其后成了18世纪北京城的风景名胜和精神地标。[18]京西香山一带的园林也是如此。这片地区自金朝以来一直是皇室和上流社会的土地,周围还环绕着同样古老的佛教寺庙。无论是在中国还是在世界其他地方,占领对以前的政权具有重要意义的遗址,并将其历史合法性用于当下的目的,并非什么新鲜事。[19]不过在这方面,北京及其园林对清朝的意义十分特殊,因为他们试图将其正统性不仅追溯到中原汉族政权(如明朝),而且还包括非中原的少数民族政权(特别是金朝和元朝)。

在京城之外的皇家景观也因其特定的地域背景获得意义。在从北京城到南方之间诸多以风景优美或文化意义著称的地点中,最著名的莫过于康熙帝最钟爱的杭州西湖。从公元9世纪起,西湖便是大众文化和精英文化的中心,其优美的景致为历代诗人、画家和有闲阶级所喜爱。[20]当康熙帝第五次南巡驻跸此地,他在此大兴皇室建筑,由此重塑了这片游览胜地:他在西湖孤山岛上建起一座规模宏大的行宫。[21]后来在乾隆时期,这里还存放了皇家百科全书《钦定四库全书》(1773—1782)七份抄本中的一份。与此同时,同样受到影响的是西湖的公共空间。著名的“西湖十景”——一系列跟不同季节和西湖不同历史时刻相关的景点——最先出现在12世纪的绘画和诗歌中,其后进入书籍传播和大众文化中。尽管长期以来,游人在游览西湖或回忆起西湖时都会想起“西湖十景”的组合,唯有到了清初,当康熙御笔题写景点名称的石碑立在“西湖十景”时,这个组合才从空间和时间上固定下来,进而重新确立了在清代游览西湖风景的路线。[22]康熙帝对西湖的喜爱和对其文化价值的欣赏,也使他将杭州“带”回北方:首先是绘画形式,由宫廷画坛领袖王原祁(1642—1715)绘制的长手卷《西湖十景图》,很可能是在康熙皇帝1707年最后一次南巡后不久绘制的(图3);其次是实物形式,即北京、热河及其他北方园林对西湖风景的借鉴模仿,以及各类文献的编纂,从而将西湖纳入帝国园林景观之中。[23]

图 3 ˉ 王原祁,《西湖十景图》细节,“苏堤春晓”,约 1708 年,手卷,绢本设色,62.2cm×656.5cm,辽宁省博物馆藏

相比之下,清代北方的帝国景观则有着相当不同的文化地位。正如历史学家张勉治(Michael Chang)指出,只有到了17世纪80年代清代征服战争基本告终为止,大大小小的帝王出巡才真正开始。[24]这在巡幸塞外方面更是如此——自17世纪90年代,康熙帝每年都出巡关外,直到他1722年驾崩。从北京向北延伸的御路,穿过古北口长城,延伸到内蒙古一带。当康熙帝继续向北时,他沿途驻跸的地点包括临近蒙古人聚居的汤泉行宫和喀喇河屯行宫,他在那儿行猎、坐汤,并且接见当地的地方精英。不过,他北出关外最终的目的地是热河和木兰地区,这里有规模更为宏大的、可供大批人马长时间停留的皇家建筑:位于热河的是占地5.64平方公里的避暑山庄,自1708年起每年夏秋之际的几个月,热河实际上是清帝国的第二都城;木兰地区则有一片广阔的猎场,足以容纳战争规模的狩猎,在此康熙帝会宴请蒙古和满洲的精英。这两个地方都原属蒙古土地,在满蒙结盟的过程中献给了清朝,因此对两片土地的开发和利用是康熙朝努力交好内亚族群的外交政策中不可或缺的一环。

热河是康熙帝仪典性地接待大臣和内亚地区精英的场地。这些典礼包括召见拥有特殊战勋的高级官员和举行朝觐典礼——这是清帝以内亚大汗身份实施“对内交际”(internal diplomacy)的中心环节。这种“对内交际”是清廷与其藩属互动的重点,透过这种互动,清廷得以调整和维持它与中原、内亚、东北亚和东南亚之间的关系。尽管在18世纪,欧洲宗教使团和外交使节的频繁来访使得欧洲在清廷有着不可忽视的位置,不过它跟清廷与亚洲周边国家的联系相比显得更加薄弱。[25]清廷与周边国家之间的交会通常发生在每年皇帝驻留热河期间,也不时被安排在藩属和清廷相关人员生命中重要的事件中,例如婚礼和寿诞,借着这些机会,清廷透过显示其慷慨大方得以巩固这些地区对朝廷的忠诚(图4)。[26]此外,由于参加这些典礼的人员通常不止有来自内亚的,也有来自中原各省的官员,因而这些典礼还人格化地展现了清朝广阔的疆域。这些交会的具体形式包括:不时由皇帝本人亲自率领游览避暑山庄和泛舟在山庄内的湖泊上;[27]在燕飨中皇帝仪式性地与宾客分享其盘中食物;[28]彰显满洲草原传统的射箭比赛;在避暑山庄内或短途外出进行的小规模狩猎;赏赐跟皇帝身体有关的物件或者他的一些实际或象征性的劳动成果,比如从狩猎中获得的动物毛皮、肉食或其他成果,如皇帝御笔,甚至是宫廷造办处生产的御用品。[29]

图 4 ˉ 王致诚(Jean Denis Attiret)、郎世宁(Giuseppe Castiglione)及宫廷画师,《万树园赐宴图》,1755 年,贴落,绢本设色,221.2cm×419.6cm,故宫博物院藏。在此画中,乾隆皇帝正坐在辇上,准备从跪在两侧的官员和内亚精英之间经过。正如其他清宫绘画一样,这幅画以服饰和脸部细致地描绘展现了每个人各自的身份地位和族群特点。

热河也是前往更靠北的木兰围场狩猎的集结地。在17世纪80年代清帝转而前往长城以北行猎以前,皇室狩猎活动主要是在北京南苑。这里从元代和明代起便是主要的皇室猎场,而到了清初,南苑则兼具狩猎和军事演习双重功能。康熙帝和他的父亲顺治皇帝(1644—1661年在位)重修并且扩建了南苑内的行宫和庙宇,从而让皇帝能够更加频繁地造访南苑。[30]

当康熙帝开始前往长城以北行猎,皇室狩猎场所的重心便从南苑转向了热河和木兰,在这里康熙帝可以跟当地精英举行更大规模的季节性狩猎,也可以在他前往东北的半途举行稍小规模的狩猎活动。木兰首次被用作清皇室猎场可以追溯到1681年,在这一年,康熙帝与王公大臣、侍卫等三千人一同在喀喇沁、敖汉、翁牛特蒙古诸旗领地会猎。[31]这片土地随后被献给清廷并在1683年正式划定为木兰围场。在此后的二十年间,为了适应清廷季节性的来访,木兰陆续建起了更多诸如行宫的皇室设施,而在热河也建起了一座永久的皇家建筑群(译者注:即避暑山庄)。狩猎活动在表述清朝统治身份方面发挥着重要作用。狩猎所展现的技能,尤其是骑射,是满洲身份的核心,并且能在族群意义上与汉人区别开来(图5)。[32]尽管赐宴和狩猎在有清一代并不鲜见,但在清朝皇室的赞助下,关于赐宴和狩猎的视觉表现则进一步扩展了有助于清廷身份建构的跨文化网络——在这方面,康熙、乾隆朝的欧洲传教士和中国宫廷画家携手创作了关于狩猎、巡游和宴会等重要宫廷活动的纪实性绘画。他们的作品采用一种清代宫廷的新风格,融合了中国山水画技法以及欧洲肖像画和其他绘画类型的艺术技巧。[33]

图 5 ˉ 郎世宁及其学徒,《乾隆皇帝射猎图》,1755 年,立轴,绢本设色,115.5cm×181.4cm,故宫博物院藏。根据画幅右上角乾隆御题,此画记录了他在南苑一天“凡中八兔”的场景

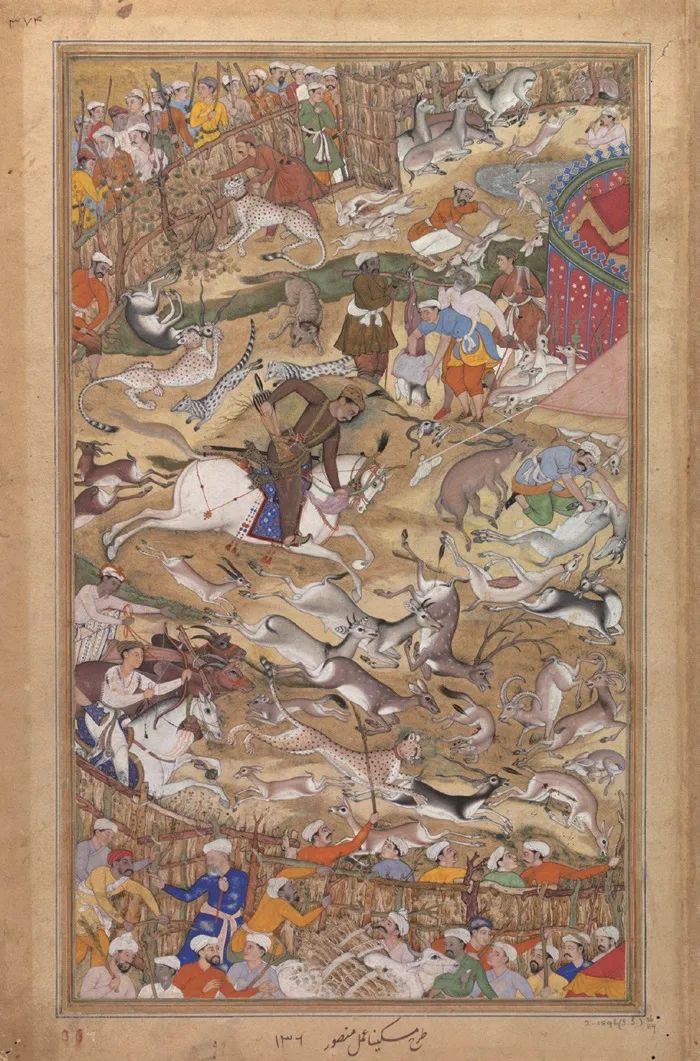

再者,皇家狩猎跟巡幸一样,在某种程度上是一种军事演习,不仅有助于维持满洲的尚武形象,而且对于清朝几乎持续了整个18、19世纪的战争准备姿态也至关重要。[34]清代所举行的狩猎形式,满语称为aba,即汉语中的“打围”。[35]打围的过程需要一大批随围的兵勇,人数有时达数千之多,他们先是迂回包抄将猎物围困在包围圈内,然后逐渐收拢合围,由皇帝和其他扈猎精英将猎物击杀。这种围猎的方式普遍见于早期现代的诸多亚洲王朝,特别是那些在文化和政治上与成吉思汗的大蒙古国有着千丝万缕联系的政权,如大清王朝、伊朗的萨法维帝国,以及印度的莫卧儿帝国(图6)。[36]

图 6 ˉ 米斯基那(Miskina)及曼苏尔(Mansur),《阿克巴本纪》(Akbarnama)之《阿克巴围栏狩猎》,约 1590-1595 年,纸本,不透明水彩和金箔,32.1cm×18.8cm,伦敦维多利亚与艾尔伯特博物馆藏。画面中央莫卧儿王朝阿克巴大帝正射杀一头鹿,而在画面边缘则描绘了用于围猎的便携式栏杆以及栏杆外随猎者所持的打猎棍

最后,狩猎也为皇帝创造了一个展现其热情慷慨,以示优渥的机会。康熙皇帝以军事行动的规模来操办他的狩猎活动,他发出的随猎邀请是一种帝王宠幸的象征,借此他尊崇其政治盟友并促进彼此之间的联结。此外,其间所获得的狩猎成果,无论是否由皇帝亲自取得,都会因皇帝的积极参与和他作为狩猎发起人的身份而跟皇帝本人联系在一起,诸如收获的肉食、鹿角、鹿尾和皮毛,都被分赏给扈从随猎的人员和地方官员,而受赏者则在谢恩折中确认收妥这些皇家赏赐。[37]这些分赏的狩猎成果即是皇帝御赐的礼物,有时甚至是出自皇帝的亲身劳动。这就跟皇帝御笔书法一样,哪怕是像奏折上的御笔朱批这样相对次要的笔迹,也会被奉若珍宝,也因此构成了统治者与臣民之间的特殊联系。这样,这些个人化的礼物,与燕飨、由皇帝亲率的游园以及其他联系时刻一起,结成了统治者与臣民之间的亲密纽带。[38]

在热河和其他地方,清朝皇帝的慷慨不仅仅止于款待,而且包括不同形式的赞助。由于清廷试图在征服战争后重建文官体系并且确立在汉代士大夫眼中王朝的合法性,因此朝廷赞助主持了一系列大型的学术编纂活动:《御定全唐诗》(1703)、新修的儒家经典、皇家的大百科全书如康熙朝始修的《钦定古今图书集成》和稍后乾隆朝的《钦定四库全书》。这些对大型项目的赞助帮助实现了清帝南巡的目的之一,即招募和吸纳一流的知识分子和艺术家为清廷服务。

对宗教活动的赞助是帝王加恩的另一种方式,而这对于中原和内亚的臣民而言都尤为重要。如果我们以罗伯特·巴切洛(Robert Batchelor)所说的“一种宣信国度的景观”(a confessional landscape)来看大清王朝——换言之,将它看成是在一定程度上由统治者和民众的共同信仰所塑造的国家的话——清朝治下的臣民则是因皇帝仪式性地造访国之四方而维系在一起。[39]1684年康熙帝第一次南巡时便先到山东泰山巡狩,在那儿举行宣示王朝正统性的仪式。[40]其后1689年他在南巡返回途中再次登上泰山——这一幕就被记录在《康熙南巡图》长卷的第三幅(合共12幅手卷;图7)中。[41]同样,在1683年到1710年间,康熙帝五次西巡至藏传佛教中心五台山。在这个长期以来中原和内亚佛教徒的圣地,康熙帝曾为庙宇的修葺和在此修行的僧侣做过布施。[42]而往北踏上满洲土地,康熙帝东巡旧都盛京,拜谒此处的祖宗陵寝并且探索现今辽宁和吉林更偏远的地方,因而他不仅走到更纵深的地理位置,而且还深入了满洲的往昔历史。[43]这段仪式性旅途的终点是至今仍被划定为中朝边界的长白山。[44]康熙帝的谒访进一步加强了清朝把长白山视为满洲起源地的论调,使之升格为构成帝国风水形胜的神山。[45]康熙帝每年驻跸热河和木兰等内藩蒙古的聚居地,则被视为北巡。由此种种,康熙帝通过四方出巡完成了他对帝国象征性的整合和占领。

图 7 ˉ 王翚及其助手,《康熙南巡图》第三卷“济南至泰山”局部,1698 年,绢本设色,67.9cm×1393.8cm,纽约大都会博物馆藏。康熙帝的仪仗被描绘在第三卷较前的位置,尚未抵达此处局部所再现的泰山。这个局部里泰山的山路和沿途庙宇是康熙帝即将来访并且举行仪式的地方

热河本身是康熙帝眼中的中心:这里是他眼观帝国南北的要害,同时也是沟通天地、凝聚四方之气的命门。[46]在这个具有重要象征意义和实际考量的地方,康熙帝在1713年主持修建了两座恢宏的佛寺:溥仁寺和溥善寺。这两座佛教建筑糅合了藏族和汉族元素于一体,明显表现了康熙帝的思想——用时新的术语来说,即一种跨文化的、世界主义模式的帝王身份(a transcultural, cosmopolitan mode of emperorship)。康熙帝对这一思想的阐述,就像他在《御制溥仁寺碑文》中写的那样(图8):

图 8 ˉ 满文溥仁寺石碑,1713 年,河北省承德市,笔者摄。这块石碑上的御制满汉碑记分别刻在碑身的正反两面

朕思治天下之道,非奉一己之福,合天下之福为福;非私一己之安,遍天下之安为安。柔远能迩,自古难之。我朝祖功宗德,远服要荒;深仁厚泽,沦及骨髓。蒙古部落,三皇不治,五帝不服,今已中外无别矣。[47]

在这里康熙帝将传统中国的政治地理学和前代“征服王朝”君主的现实政治(real politik)结合起来,前者将世界划分为“中国”和化外之地(在这里则是“要、荒”);而后者,比如辽金政权,以“柔远能迩”的手段成功将蒙古族和其他少数民族纳入统治之中,正是康熙帝所说的“祖功宗德”。[48]因此热河,溥仁寺耸立之所在,是整个帝国的缩影,是清朝统治下各方臣民的理想统一。

二、早期现代的世界主义

清代的皇家景观难以被简单定性,因为它自成一体,囊括了众多不同类型的文化中介:园林和行宫、庙宇和猎场、山林和巡览路线。作为帝国空间,它们既由建筑、道路和城墙所构成,也由空间内的在场和行动所定义。在个别地域的层面上,这些空间为统治者的政治、社会和宗教仪式提供场所并且塑造了这些仪式;而在集群层面上,它们连成一片,将帝王无处不在的权威伸展到帝国的各个角落,并且象征性地把诸多领土连接成一个连贯的整体。

康熙朝对皇家园林和景观的关注迫使我们重新思考帝王权威的性质和行使。历代政权,尤其是由汉人所建立的政权,都将核心权力聚集在宫阙之内。皇帝在此的仪式性居留、其不可窥看的龙体,以及体现着等级秩序的各种仪式和世俗互动,都透露着皇帝至高无上的权威。虽然这些帝国空间在清朝仍在发挥作用,但是,随着皇帝的季节性迁移和公开露面,以及他与臣僚之间相对个人化的联系,帝国空间极为重要地显示出其构成和表达清朝帝王权威的条件与前代有着根本上的差异。单就这一点来说,清朝的统治与其他有着共同土耳其—蒙古背景的早期现代国家,尤其是萨法维王朝和莫卧儿王朝之间,有着更多相似之处。清朝的景观构成了苏珊·芭芭伊(Sussan Babaie)所说的“社交建筑”(architectures of conviviality):这些空间允许“个人参与到君权的行使”,君主亲自作为东道主邀请精英群体共同体验君主的“中介仪式”。[49]清廷为了实现这种参与模式,它适应18世纪的环境而调整了巡回统治的做法。清代或许从未真正采用过跟辽、金、元一样的多都城制度,它只保留了北京和盛京这两个正式承认的都城,并将热河作为有实无名的第三都城,并且跟同样保留三个都城的莫卧儿王朝一样,清朝根据皇室和军事先例经常实行驻防制度,使得我们难以分清其权力中心究竟是锚定在一个地方还是在不同地方游移。[50]

康熙帝的同侪,特别是路易十四和沙皇彼得一世,也都把皇家园林作为重要的统治或社交场所——尽管这在欧洲有着完全不同的传统——反映了景观为王权服务的共同趋势以及各个皇室之间对此的共识。1699年,由法国宫廷派遣的传教士使节将一套路易十四的《国王内室》(Cabinet du Roi)作为国礼赠送给康熙帝,其中展现了大量波旁王朝的风景版画,包括狩猎场景、攻城战描绘、王室城堡的俯视图,以及路易十四在凡尔赛宫举办的著名庆典(图9)。[51]这份礼物有可能是对现藏于法国国家图书馆的《避暑山庄三十六景》铜版画的回礼。[52]不过,无论《避暑山庄三十六景》是否真是康熙帝送给路易十四的礼物,可以肯定的是这件铜版画的各个复制品流传在18世纪早期包括伦敦、德累斯顿、罗马和维也纳等地的诸多皇室中。[53]

图 9 ˉ 罗伯特·博纳特(Robert Bonnart),《围攻康布雷》,雕版据亚当·弗朗索瓦·凡·德·穆伦(Adam François van der Meulen)原稿,尺寸未详,法国国家图书馆藏。在此画中,法国国王路易十四骑着马出现在前景左侧,正用剑指向熊熊燃烧的康布雷城

这些交流持续了整个18世纪。在此期间,乾隆皇帝大大拓展了山水图像的种类,不仅增加了狩猎场景,而且还下令制作了向欧洲和清朝臣民宣示清朝国威的战图,展现清朝对准噶尔、回部、西南和台湾地区等的军事胜利(图10)。[54]与此同时,法国宫廷持续收集有关清朝建筑和园林的图像,而出版商和制陶匠则向更大范围的公众传播虚构的中国风山水和中国人形象。[55]这些虚构的形象又因欧洲传教士和访清外交使节的见闻而更加深入人心,其中对清朝风景和皇帝的描述无疑进一步丰富了欧洲皇室和公众对清朝的自然和社会环境的认知。这些图像和文字写作,跟其他物品、活动和互动一起,构成了一种围绕统治者身份的、跨欧亚的话语形式。参与这种话语的人试图通过它来了解他人,也在某种程度上定义自己,由此也就形成了一种对地缘政治在特定时刻所展现出来的相互关联的自觉认知。

图 10 ˉ 皮埃尔·菲利普·乔法尔(Pierre Philippe Choffard),《平定准噶尔回部得胜图》之《拔达山汗纳款》,蚀刻版画据安德义(Jean-Damascène Sallusti)原稿,57.2cm×93.6cm,纽约大都会博物馆藏。此图原稿出自清宫,由法国雕版和印刷。这件作品显然仿效了路易十四《国王内室》版画及其他欧洲军事风景画中关于围城的表现

历史学家柯娇燕在她关于康熙皇帝和清初宫廷的短文里,把康熙帝放在“早期现代世界主义”的理论框架中讨论。她将康熙帝定义为“一个生活在商业和技术浪潮相互激荡背景下的自然居民”(a natural inhabitant of a milieu in which commercial and technological waves wash productively against each other)。[56]在柯娇燕看来,这个定义体现在康熙帝对欧洲数学、科学和医学的兴趣和掌握,他的实用军事技能和强健的体魄,以及他对艺术的兴趣上。然而,柯娇燕从根本上套用了一种描述欧洲理想中的“世界主义”,换言之,她所定义出来的是欧洲视角下的康熙帝,而这姑且不论对错,显然是外在于康熙皇帝本人的观点。因此,柯娇燕并没有将康熙帝的世界主义解释为皇帝本人刻意建构的统治策略,也没能看到这是整个早期现代欧亚帝国的统治特征。对此,康熙朝的帝国景观表明我们能够从概念上扩展柯娇燕提出的世界主义,并且将它用来描述一种在蒙古时代之后普遍出现在欧亚大陆上的、更宽泛的集权统治身份。如此一来,我们对早期现代这一历史时期便可以拥有一种更去中心化、更能从多地域看待问题的理解和认识。

研究景观如何被生产以及它如何经由表演和再现性图像循环而被激活,揭示了一个跨文化或相互关联的早期现代网络,它出现在包括清朝在内的欧亚大陆各个政权和社会中。至关重要的是,这种早期现代的世界主义既不局限于欧洲范围,也不被其影响和作用所决定。此外,它还直接关系到包括康熙在内的早期现代统治者以更广泛的思想、政治和文化立场来界定自身的意图,这对于我们思考帝国和帝王身份等宏大的历史问题至关重要,而对此,艺术史或许能够提出特别有力的见解。虽然本文从景观的角度来讨论早期现代的世界主义,但是这种世界性帝王身份的表述在其他类型的意识形态表达中也很明显,其中包括视觉和物质文化、科学和技术、外交以及许多其他领域。景观研究的重要意义正在于,它揭示了早期现代的世界主义在多大程度上触及或牵涉种种不同的统治媒介。

康熙皇帝跟他同时代的其他亚洲和欧洲的统治者一样,督导着国家权力的性质及其表达方式在17、18世纪的蜕变。这种蜕变促成了关于地理、政治和文化主体的集体想象的转变,而它本身又是这一转变过程的结果。利用景观这一极为灵活的媒介,清朝和其他早期现代政权能够征引尘封的历史,促成多元族群的融合,并与其文化圈内外的同辈取得交流互动。尽管这些因素跟我们所熟知的“文艺复兴”有着许多共同之处,但它们并不会因此就使得文艺复兴成为一种“全球”现象;恰恰相反,这些因素表明我们需要用一种去中心化的框架来揭示那些把早期现代欧亚大陆联系在一起的种种巧合和联系。“早期现代的世界主义”跟“全球文艺复兴”之间并非直接的类比关系,相反,前者试图描述的是早期现代文化形态——这种文化形态既拥有自身的地域特色又保持着跨文化的联系互通,既处在技术、经济和交流方面日益广泛的时代网络,又反映了地域辽阔的多民族国家所特有的人口复杂性。因此,“早期现代的世界主义”将有助于开展更广泛的跨学科和跨文化的讨论,以新的视角重新思考我们研究历史的取径。

注释:

[1]哈布斯堡王朝是本文所描述的早期现代国家的另一个重要案例,但在这方面它尚未得到充分研究。鉴于神圣罗马帝国的地理范围以及它作为欧亚地理位置上的“中介点”,哈布斯堡王朝是仍待进一步研究的重要案例,尽管它已超出了本文的讨论范围。感谢苏文捷向我提出有关哈布斯堡王朝的问题。

[2]“早期现代”一词已为各个领域和研究所广泛采纳,不过它的应用跟本文所沿用的自20世纪90年代亚洲研究者的研究思路截然不同。20世纪90年代以来有关“早期现代”的重要讨论,包括Victor Lieberman, “Transcending East—West Dichotomies: State and Culture Formation in Six Ostensibly Disparate Areas,” Modern Asian Studies 31, No. 3 (1997): 463—546, 以及 Sanjay Subrahmanyam, “Connected Histories: Notes Towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia,” Modern Asian Studies 31, No. 3 (1997): 735—762。此外还有Victor Lieberman (ed.), Beyond Binary Histories: Re-imagining Eurasia to c. 1830 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997) 。

[3]关于这部分的研究,可参见柯娇燕(Pamela Kyle Crossley)、Prasenjit Duara、 Jack A. Goldstone、Victor Lieberman、Charles H. Parker以及 Sanjay Subramanyam等学者的著述。

[4]参见John Clark (ed.), Modernity in Asian Art (Sydney: Wild Peony Press, 1993);Karima Lachir, Sara Marzagora, and Francesca Orsini, “Significant Geographies: In Lieu of World Literature,” Journal of World Literature 3 (2018): 290—310;以及Sanjay Subrahmanyam, “Par-delà l’incommensurabilité: Pour une histoire connectée des empires aux temps modernes,” Revue d’histoire moderne et contemporaine 54, No. 4 bis (2007): 34—54。

[5]Pamela Kyle Crossley, “Early Modern Cosmopolitanism and the Kangxi Emperor,” in The Reign of the Kangxi Emperor, ed.Shuyi Kan(Singapore: Asian Civilisations Museum, 2010), pp. 11—19.

[6]此处“以视觉为导向的公众群体”(visually-engaged publics)的意思相当于Anne E. McLaren所提出的“在阅的公众”(reading publics),意指“有别于一般受众或实际的历史读者,并且为作者或出版商所设定的公众群体”,参见Anne E. McLaren, “Constructing New Reading Publics in Late Ming China,” in Printing and Book Culture in Late Imperial China,ed. Cynthia Brokaw(Berkeley: University of California Press, 2005), p. 153,以及Natalie Zemon Davis, “Printing and the People,” in Davis, Society and Culture in Early Modern France[Stanford: Stanford University Press, (1965) 1985], pp. 192—193。本文称之为“以视觉为导向”,是为了囊括一系列包含阅读、观看在内的视觉经验,以及其他经由表演演出和奇观所获得的体验。

[7]Pamela Kyle Crossley, The Manchus (Cambridge, Ma.: Blackwell Publishers, 1997); Crossley, “Thinking About Ethnicity in Early Modern China,” Late Imperial China 11, No. 2 (1990): 1-34; Mark C. Elliott, The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China (Stanford: Stanford University Press, 2002), pp. 1—37.

[8]Pamela Kyle Crossley, “An Introduction to the Qing Foundation Myth,” Late Imperial China 6,No. 2 (1985): 13-36; Crossley, “The Conquest Elite of the Ch’ing Empire,” in The Cambridge History of China, Volume 9, Part One: The Ch’ing Dynasty to 1800,ed. Willard J. Peterson(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002), pp. 310-359; Elliott, The Manchu Way, chapter 1; Gertraude Roth Li, “State Building before 1644,” in The Cambridge History of China, Volume 9, Part One, ed. Peterson, pp. 9-72.

[9]学界对于清朝的征服历史有不同的看法,相关研究可参见Lawrence D. Kessler, K’ang-Hsi and the Consolidation of Ch’ing Rule, 1661-1684 (Chicago: University of Chicago Press, 1976);John Robert Shepherd, Statecraft and Political Economy on the Taiwan Frontier, 1600-1800 (Stanford, CA: Stanford University Press, 1993);Jonathan D. Spence, “The K’ang-hsi Reign,” in The Cambridge History of China, Volume 9, Part One,ed.Peterson, pp. 120—182;Lynn Struve, “The Southern Ming,” in The Cambridge History of China, Volume 7: The Ming Dynasty, 1368—1644, Part 1,eds. Frederick W. Mote and Denis Twitchett(Cambridge: Cambridge University Press, 1988), pp. 641—725;以及Frederic E. Wakeman, The Great Enterprise: The Manchu Reconstruction of the Imperial Order in Seventeenth-century China (Berkeley: University of California Press, 1985)。

[10]Crossley, “The Conquest Elite of the Ch’ing Empire,”in The Cambridge History of China, Volume 9, Part One,ed. Peterson.

[11]W. J. T. 米切尔(W. J. T. Mitchell)奠定了“作为媒介的风景”的概念,但他的讨论仅限于风景的图像表现(尤其是欧洲学院派的风景画)。参见W. J. T. Mitchell, “Imperial Landscape,” in Landscape and Power, 2nd edition, ed.Mitchell(Chicago: University of Chicago Press, 2002),pp. 5—34。

[12]相关研究参见Maxwell K. Hearn (ed.), Landscapes Clear and Radiant: The Art of Wang Hui (1632—1717) (New York: Metropolitan Museum of Art, 2008) 。

[13]Jianfei Zhu, Chinese Spatial Strategies: Imperial Beijing, 1420—1911 (London: Routledge, 2004), especially chapter 2.

[14]同上书,chapter 4。

[15]Nancy Shatzman Steinhardt, Chinese Imperial City Planning (Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1990), pp. 169—177.

[16]Aurelia Campbell, What the Emperor Built: Architecture and Empire in the Early Ming (Seattle and London: University of Washington Press, 2020).

[17]Evelyn Rawski, The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions (Berkeley: University of California Press, 1998), p. 35, pp. 315-353.

[18]Steinhardt, Chinese Imperial City Planning, pp. 147—160, pp. 169—170, pp. 171—178;有关清代北京城的旅游书和文化游览路线的讨论,可参见Susan Naquin, Peking: Temples and City Life, 1400—1900 (Berkeley: University of California Press, 2000), chapter 13。

[19]在中国,这种情况不仅限于北京城,也见于长安(即今西安)、汴京(即今开封),以及洛阳等。有关这些案例的讨论,可参见Steinhardt, Chinese Imperial City Planning。

[20]有关西湖作为“文化中介”的讨论已经十分丰富,相关研究可参见Xiaolin Duan, The Rise of West Lake: A Cultural Landmark in the Song Dynasty (Seattle: University of Washington Press, 2020);Hui-shu Lee, Exquisite Moments: West Lake and Southern Song Art (New York: China Institute Gallery, 2001);Benjamin Ridgeway, “The City in a Garden: The Emergence of the Geo-Poetic Collection in Dong Sigao’s ‘One Hundred Poems on West Lake’,” Journal of Song-Yuan Studies 49 (2020): 239—294;Eugene Y. Wang, “Perceptions of Change, Changes of Perception—West Lake as Contested Site/Sight in the Wake of the 1911 Revolution,” Modern Chinese Language and Culture 12, No. 2 (2000): 73—112;Eugene Y. Wang, “Tope and Tops: The Leifeng Pagoda and the Discourse of the Demonic,” in Writing and Materiality in China: Essays in Honor of Patrick Henan, eds. Judith T. Zeitlin and Lydia H. Liu (Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2003), pp. 488—522。

[21]康熙帝在1684年、1689年、1699年、1703年、1705年和1707年六次南巡。除了1684年以外,他五次驻跸杭州。参见Liping Wang, “Emperor Kangxi’s Southern Tours and the Qing Restoration of West Lake,” China Heritage Quarterly, No. 28 (Dec., 2011), accessed January 14, 2023,http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php?searchterm=028_kangxi.inc&issue=028。

[22]参见《西湖十景》,上海人民出版社,1979;Duncan Cambell, “The Ten Scenes of West Lake—Xihu Shi Jing 西湖十景,”China Heritage Quarterly, No. 28 (Dec., 2011), accessed 17 March, 2023,http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php?searchterm=028_scenes.inc&issue=028。

[23]如避暑山庄营建对西湖的借鉴,参见Richard E. Strassberg and Stephen H. Whiteman, Thirty-Six Views: The Kangxi Emperor’s Mountain Estate in Poetry and Prints (Washington, DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2016), pp. 86—89。在文献编纂方面,如雍正皇帝赞助编修了西湖的方志《御览西湖志纂》。

[24]Michael Chang, A Court on Horseback: Imperial Touring and the Construction of Qing Rule, 1680—1745 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007), chapter 2.

[25]这一点也正说明了“全球文艺复兴”并不能作为早期现代世界史的唯一模式。

[26]Ning Chia, “The Lifanyuan and the Inner Asian Rituals in the Early Qing (1644—1795),” Late Imperial China 14, No. 1 (1993): 60—92, here 70—86;以及Morris Rossabi, China and Inner Asia: From 1368 to the Present Day (New York: Pica Press, 1975), chapter 3。

[27]这种皇帝亲率的游园活动,可以参见两次游览避暑山庄的康熙朝官员张玉书的记述。其记述已由笔者翻译为英语,见Zhang Yushu, “Record of Touring the Rehe Rear Garden at Imperial Invitation,” trans. Stephen H. Whiteman, in The Dumbarton Oaks Anthology of Chinese Garden Literature, eds.Alison Hardie and Duncan Campbell(Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2020), pp. 612—617。

[28]Renqiu Yu, “Imperial Banquets in the Wanshu yuan,” in New Qing Imperial History: The Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde, eds.James A. Millward, Ruth W. Dunnell, Mark C. Elliott, and Philippe Fôret(London: Routledge, 2004), pp. 84-90;Zhang, “Record of Touring the Rehe Rear Garden at Imperial Invitation,” trans. Whiteman, in The Dumbarton Oaks Anthology of Chinese Garden Literature, eds. Hardie and Campbell。这种食物分享的做法也见于同时期其他欧亚王朝。比如萨法维王朝类似的活动,参见Sussan Babaie, Isfahan and Its Palaces: Statecraft, Shi’ism and the Architecture of Conviviality in Early Modern Iran(Edinburgh: University of Edinburgh Press, 2008)。

[29]Stephen H. Whiteman, Where Dragon Veins Meet: The Kangxi Emperor and His Estate at Rehe (Seattle: University of Washington Press, 2020),p. 55, p. 95.

[30]刘仲华:《讲武习勤的皇家苑囿:南苑历史文化区研究》,社会科学文献出版社,2019,第52—58页。

[31]Mark C. Elliott and Ning Chia, “The Qing Hunt at Mulan,” in New Qing Imperial History, eds. Millward, et al.,pp. 66–83, here pp. 69-70.

[32]Elliott, introduction to The Manchu Way.

[33]清宫绘画研究经过长期冷寂后已得到了长足的发展。清代宫廷内欧洲传教士与清廷画家共同供职的作坊,其研究可参见Kristina Renée Kleutghen, Imperial Illusions: Crossing Pictorial Boundaries in the Qing Palaces (Seattle: University of Washington Press, 2015);Marco Musillo, The Shining Inheritance: Italian Painters at the Qing Court, 1699—1812 (Los Angeles: Getty Publications, 2016)。

[34]有关巡幸与战争准备之间的关系,参见Chang, A Court on Horseback, chapters 3—4。与“满洲盛世”(Pax Manjurica)的概念相悖,我们或许可以说清朝的战争——无论是征服或者是殖民,抑或是镇压叛乱和对抗侵略——都应该被理解为是清朝统治的常态而非例外状况。对此可参考Joanna Waley-Cohen, The Culture of War in China: Empire and the Military under the Qing Dynasty (London: I. B. Tauris, 2006)。

[35]Thomas T. Allsen, The Royal Hunt in Eurasian History (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006), pp. 26—27.

[36]Allsen, The Royal Hunt in Eurasian History, pp. 27—28;Ebba Koch, Dara-Shikoh Shooting Nilgais: Hunt and Landscape in Mughal Painting, Freer Gallery of Art, Arthur M. Sackler Gallery, Occasional Papers, vol. 1 (Washington, DC: Freer Gallery of Art, 1998), p. 15.

[37]Whiteman, Where Dragon Veins Meet, p. 55.

[38]清朝统治者的这些做法类似于波斯的“宴飨与战猎”(bazm va razm)的做法,后者源自波斯史诗《列王纪》(Shahnama)并且广泛存在于泛波斯地区,包括曾由蒙古统治的区域。相关研究,参见Olga M. Davidson, “Haft Kān,” in Encyclopedia Iranica (2002, 2012), accessed 19 March, 2023, https://iranicaonline.org/articles/haft-kan。《列王纪》的完整翻译,见Abolqasem Ferdowsi, Shahnameh: The Persion Book of Kings, trans. Dick Davies(New York: Penguin, 2016)。感谢苏珊·芭芭伊向我指出两者的相似之处。

[39]Robert Batchelor, “From Imperial to Confessional Landscapes: Engelbert Kaempfer and the Disenchantment of Nature in Safavid and Tokugawa Cities,” in Landscape and Authority in the Early Modern World,ed.Stephen H. Whiteman(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2023), pp. 31—67; Brian Russell Dott, Identity Reflections: Pilgrimages to Mount Tai in Late Imperial China (Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2004); Chang, A Court on Horseback, p. 74.

[40]Dott, Identity Reflections, pp. 161—164; Chang, A Court on Horseback, pp. 80—81.

[41]有关康熙和乾隆二帝的南巡图,参见Maxwell K. Hearn, “Document and Portrait: The Southern Inspection Tour Paintings of Kangxi and Qianlong,” in Chinese Painting Under the Qianlong Emperor, eds.Ju-hsi Chou and Claudia Brown, Phoebus 6, No. 1 (1988): 91—131。

[42]Nathalie Köhle, “Why Did the Kangxi Emperor Go to Wutai Shan? Patronage, Pilgrimage, and the Place of Tibetan Buddhism at the Early Qing Court,” Late Imperial China 29, No. 1 (June, 2008): 73—119。关于五台山早期的宗教建筑和宗教活动,可参见林伟正的研究;而关于清朝对于五台山的赞助活动,参见Wen-shing Chou, Mount Wutai: Visions of a Sacred Buddhist Mountain (Princeton: Princeton University Press, 2018),以及Patricia Berger, “The Jiaqing Emperor’s Magnificent Record of the Western Tour,” Journal of the International Association of Tibetan Studies 6 (2011): 349—371。

[43]Mark Elliott, “The Limits of Tartary: Manchuria in Imperial and National Geography,” Journal of Asian Studies 59, No. 3 (2000): 603—646.

[44]Ruth Regaski, “Knowing a Sentient Mountain: Space, Science, and the Sacred Ascents of Mount Paektu/Changbai,” Modern Asian Studies 52, No. 2 (March, 2018): 716—752;Nianshen Song, “Imagined Territory: Paektusan in late Choson Maps and Writings,” Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes 37, No. 2 (2017): 157—173; Seonmin Kim, Ginseng and Borderland: Territorial Boundaries and Political Relations Between Qing China and Choson Korea, 1636—1912 (Oakland: University of California Press, 2017), ch. 2.

[45]Stephen H. Whiteman, “Kangxi’s Auspicious Empire: Rhetorics of Geographic Integration in the Early Qing,” in Chinese History in Geographical Perspective, eds. Jeffrey Kyong-McClain and Du Yongtao(Lanham, MD: Lexington Books, 2013), pp. 33—54.

[46]同上文。

[47]康熙帝:《溥仁寺碑文》,收入冯春江《康熙御制避暑山庄碑文》,中国戏剧出版社,2003,第81—109页。

[48]“柔远能迩”一词出自《诗经·民劳》,https://ctext.org/book-of-poetry/min-lu#n16477(访问日期:2023年1月22日)。康熙帝在碑文中,通过怀柔蒙古的成效,将清朝所发扬光大的女真人统治跟中原统治者(“三皇”和“五帝”)的无能做比较。

[49]Babaie, Isfahan and Its Palaces, pp. 1—10.

[50]值得注意的是,与清朝相反,自17世纪以降,萨法维王朝已经从“巡回统治”(peripatetic rule)转向在一个固定首都进行统治,同见上书,p. 212 and esp. ch. 2。而奥斯曼土耳其帝国也采用单一都城的做法。有关早期现代时期伊斯兰世界和南亚地区都城设置的比较研究,参见Sussan Babaie and Çiğdem Kafescioğlu, “Istanbul, Isfahan, and Dehli: Imperial Designs and Urban Experiences in the Early Modern Era,” in A Companion to Islamic Art and Architecture,eds. Finbarr Barry Flood and Gülru Necipoğlu(London: John Wiley & Sons, 2017), pp. 846—872。

[51]这件礼物记录在February 19, 1699, “Registre des livres de figures et estampes qui ont esté distribuées suivant les orders de Monseigr le Marquis de Louvois, depuis l’inventaire fait avec Mr l’abbe Varés au mois d’aoust 1684,” Bibliothèque Nationale de France, Paris, Est. Res. Ye 144。我要感谢Robert Wellington告知我这一发现。而关于这些版画在北京耶稣会教堂的存放,参见北京遣使会编《北堂图书馆藏西文善本目录》,国家图书馆出版社,2009,第284、667、705、706条。

[52]Bibliothèque nationale de France Hd 90。有关《国王内室》与《避暑山庄三十六景》铜版画之间可能存在的联系,见Whiteman, Where Dragon Veins Meet, pp. 145—146 and pp. 185—186。

[53]Biblioteca Apostolica Vaticana, St. Barb. Or. 147-F.1; Dresden Kupferstich-Kabinett, Ca 139; Österreichische Nationalbibliothek, Cim. Sin. 23; and Royal Collection, Windsor.

[54]关于清朝对战争的视觉表现的研究,参见马雅贞:《刻画战勋:清朝帝国武功的文化建构》,社会科学文献出版社,2016。

[55]John Finlay, Henri Bertin and the Representation of China in Eighteenth-Century France (London: Routledge, 2020); Thomas Bowles, The Emperor of China’s Palace at Pekin, and his principal Gardens: as well in Tartary as at Pekin, Gehol, and the adjacent Countries… (London: Thomas Bowles, 1753); William Chambers, Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Machines, and Utensils… (London: s.n., 1757).

[56]Crossley, “Early Modern Cosmopolitanism and the Kangxi Emperor,” in The Reign of the Kangxi Emperor, ed.Kan,p. 11.

[(美)魏瑞明(Stephen H. Whiteman),美国斯坦福大学艺术史博士,英国伦敦大学考陶德艺术学院中国艺术与建筑准教授(Reader in the Art and Architecture of China)。何君耀,英国伦敦大学考陶德艺术学院艺术史博士候选人。]