王粟 黄宗贤 | 修禳、颂功与昭德:再探《瑞鹤图》的视觉隐喻

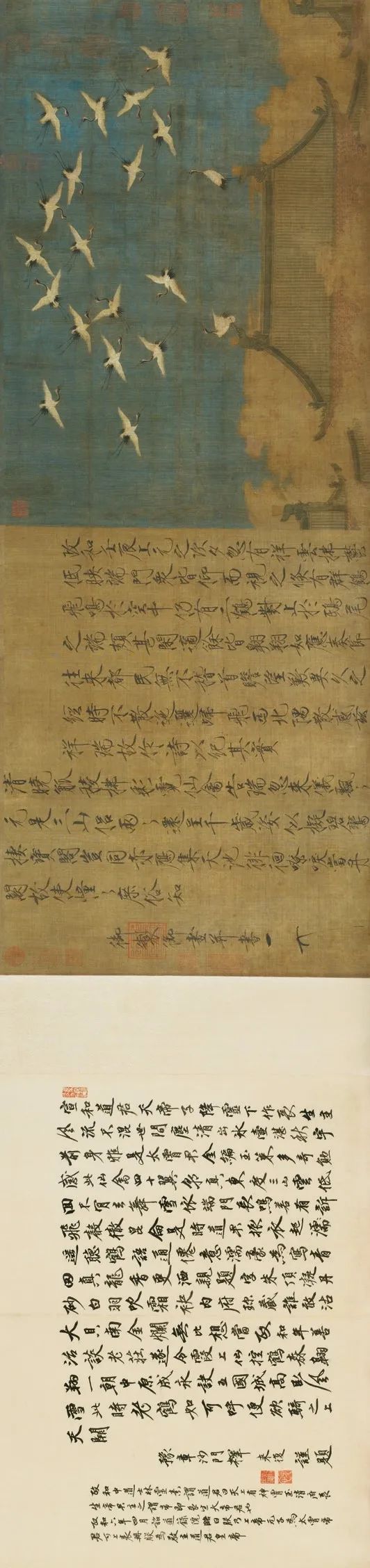

学界关于《瑞鹤图》(图1)的研究较为丰富,有对其作书画鉴定考察的学者,如徐邦达、谢稚柳、杨仁恺先生;有从建筑场景的角度着手研究的学者,如傅熹年先生;也有从道教、礼乐、政治等诸多视域进行分析的学者,如美国学者石慢(Peter C.Sturman)等。而围绕着《瑞鹤图》的诸多艺术史谜题,至今仍是学界讨论的重点。首先,二十只白鹤盘旋于宣德门之上,是否为一自然现象?[1]其次,此等瑞景恰好出现在上元节次夕——皇帝与开封百姓在宣德门庆节之时,而这真的是一个巧合吗?[2]本文欲从文化研究的视野出发,联系具体的社会语境与时代风尚,对宋代祥瑞文化在图像中的视觉构建与形成机制进行讨论,力图解开《瑞鹤图》的创作真相。前人的诸多研究,对画中的内容、跋文与诗歌已解读得十分充分和深入[3],本文不在此多作分析,在进行相关论点的论证时,再将其引用。

图 1 ˉ 瑞鹤图 ˉ 绢本设色 ˉ 51cm×138.2cm ˉ 赵佶 ( 传 ) ˉ 宋 ˉ 辽宁省博物馆藏

一、盛世的表征:徽宗对吉兆的兴趣

祥瑞文化在宋之前就已大为流行,肇端于战国中后期,盛行于两汉之际,其与统治者的统治理念与治世态度密切相关。在北宋初,太祖、太宗时期关于祥瑞的记载,虽有但数量不多,种类也较为单一,多是芝草、嘉禾之类。真宗在位时,是宋代祥瑞文化的一个高峰,1008年8月王钦若献芝草八千余本,10月时又献三万八千余本,真宗还不惜动用国库,花费大笔银两,历时七年建造玉清昭应宫,多搜罗奇木怪石。[4]

北宋中,理学兴盛,皇帝与朝臣对祥瑞的推崇不似真宗那时热衷。仁宗当政期间,记录的祥瑞数量大幅减少,当时出现的交趾异兽,司马光还作《交趾献奇兽赋》规谏君主理性看待祥瑞之物,不应与政治强行附会。英宗、神宗和哲宗时期,是祥瑞物出现较少的低潮期。这三个皇帝在位的三十七年,瑞物出现的频率和以前相比有明显的下滑。[5]

徽宗时期,祥瑞文化又繁盛起来,“政和初,中国势隆治极之际,地不爱宝,所在奏芝草者动辄三二万本……汝海诸近县,山石变玛瑙,动千百块”。[6]邓椿在《画继》中也明确提到徽宗对祥瑞的青睐:“其后以太平日久,诸福之物,可致之祥,凑无虚日,史不绝书。”[7]徽宗亦要求将瑞兆用图画的方式记录下来,如曾于元符三年(1100)十一月召,“在法,诸州军应祥瑞不得辄以进献,令图其状申尚书礼部。可编下州军照会,遵依条令”。[8]又如大观四年(1110)五月二十九日,京西路转运使张杲奏:“本路蔡州汝阳、上蔡、西平、遂平等诸县今年五月有瑞麦结秀,一茎两岐,或三五岐至八九岐,近约十亩,或连村。绘到着色瑞麦一十二本,具图奏闻。”[9]白时中曾经负责礼仪,受命编辑整理报告祥瑞的奏疏,“有非文字所能尽者,图绘以进”。这项工作的成果被命名为《政和瑞应记》。[10]徽宗还在诗中提到宣召画师绘图记录祥瑞:

有时宣委丹青手,各使团模作画图。[11]

徽宗命画师将吉兆的瑞象画下,以作记录。而当时这些瑞象种类繁多,有如赤乌、芝草、甘露、白色禽兽、竹、鹦鹉和万岁之石等,画作有数千卷,每卷十五张,这些画册就是著名的《宣和睿览册》,“实亦冠绝古今之美”。[12]

此外,徽宗还建造如延福宫、艮岳等皇家园林,将瑞应之物圈罗起来,在延福宫景龙江北有“寒松怪石,嘉花异木,斗奇而争艳,龟亭鹤状,鹿砦莲濠,孔雀之栅,椒藤杏花之园,西抵丽泽,不类尘境”。[13]徽宗建造的艮岳更是集天下珍禽异兽于一园,“设洞庭、湖口、丝溪、仇池之深渊……其东则高峰峙立,其下则植梅以万数;绿萼承趺,芬芳馥郁”。[14]

徽宗朝所记录的祥瑞种类,可参考王安中关于瑞兆奏于徽宗的奏疏。而王安中最初吸引徽宗的注意就是因为他写的有关瑞应的贺表。[15]

通过对文献与相关史料的分析,可看出虽然北宋皇帝对祥瑞文化都有一定关注,但其对于祥瑞的态度不尽相同,徽宗对于吉兆与祥瑞的青睐在北宋皇帝中的表现较为突出,不仅要求将各地的祥瑞现象尽报于朝,还命其图绘下来,汇成册典。这其中显现出君主治世的态度与方式,徽宗认为祥兆现象的出现,是上天对其施政合理的褒奖,这样就可以慰藉自身,进而通过图画的记录,来传现于今后之代,标榜其治世的安乐与盛平。但其中的真假与虚伪,后世想必看得很清楚。

二、昭示君德的群鹤:仙瑞互融的文化符号

《瑞鹤图》是以白鹤为主角的瑞应图,徽宗似乎对鹤情有独钟,将其视为符瑞中的重类。而在历代的符瑞传统中,鹤有多样的瑞涵与文化表征含义。鹤作为一种祥瑞文化的标志,首先使人联想到的是其长寿的特性,《淮南子·说林》曰:“鹤寿千岁以极其游。”[16]《抱朴子》中亦多有关于鹤长寿的记载:“知龟鹤之遐寿,故效其道引以增年”,“千岁之鹤,随时而鸣,能登于木”。[17]徽宗在其白鹤诗其一中言鹤为“千六百年神气就”,可见其也认为鹤有长寿的特性。[18]

其次,鹤还常常与仙气相关,《淮南八公相鹤经》中说鹤是“盖羽族之宗长,仙人之骐骥也”。[19]鲍照《舞鹤赋》写道:“散幽经以验物,伟胎化之仙禽。”[20]仙鹤的图像表现在唐宋之前多是绘于墓室或在墓室的帛画之中,这不能不说是与人们希望逝后羽化成仙的愿望相关,在道教发展的初级阶段,仙鹤便成为道教文化的仙物。而徽宗同样视鹤为道家的标志,其现存所作关于鹤的诗有二十首,其中不少用词引故将鹤与道教仙气联系起来,如“辽海”“华表”是关于仙人丁令威的,“缑山”是关于西王母和王子晋的,“蓬莱”“三山”是关于海上三山神仙出没之地的,“青田”是关于仙人浮丘伯的,诗中的鹤就是仙人的伴侣和座驾。还有像“胎化灵禽”“冲天”“金火纯精”“千六百年”“羽驾”等词[21],无不体现着徽宗视鹤为通仙求祷的媒介。

但祥瑞文化如果作为统治者政治宣传与粉饰太平的工具,鹤作为一种符瑞,除其有长寿和仙气的象征外,那它还与统治者的政治文化相关吗?在宋之前的一些官方记录中,鹤不在传统的祥瑞种类之列。像东汉时期,汉章帝于建初四年(79)召集学者在白虎观进行经学辩论,由班固编成《白虎通义》一书,其中《封禅篇》集中反映了其祥瑞思想,鹤未列其中。[22]《宋书·符瑞志》记载了西晋时期所言符瑞的情况,也未曾见到鹤的身影。[23]

但也有文献将鹤与国势和天下的兆运联系在一起,《焦氏易林》曰:“白鹤衔珠,夜食为明,膏润优渥,国岁年丰。”[24]皇帝即位时,也视白鹤来飞为祥气之兆,《册府元龟》中言:“唐肃宗以天宝十五载七月即位,于灵武改元至德。是年九月三日,帝降诞之辰,有庆云属天,白鹤飞舞于上,所居殿宇翱翔二十余匝而去,十一月辛未,长安云气如衣冠备具,太史奏天下和平之象。”[25]

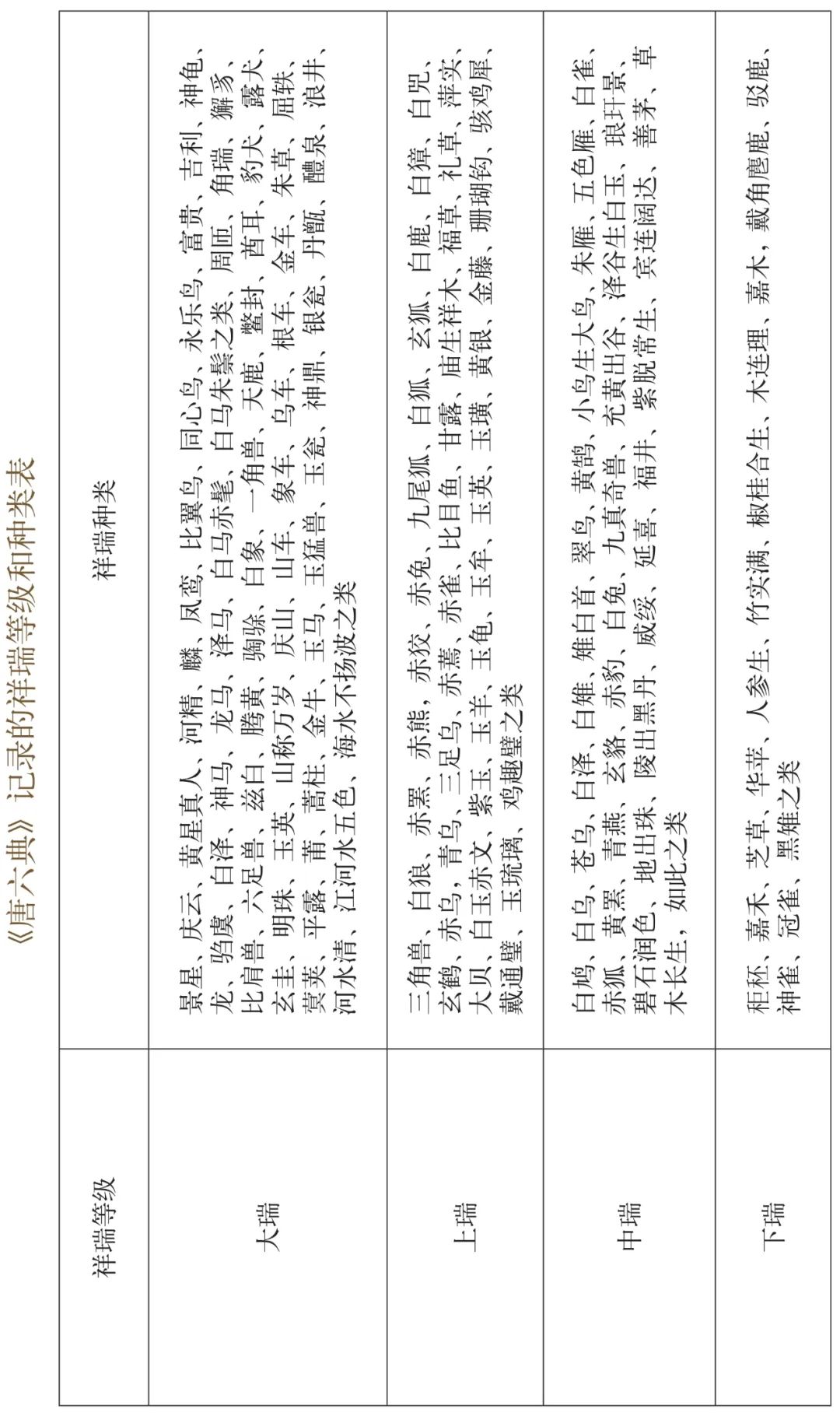

若统治者的德政得到上天认可,鹤也会出现给予回应,《汉书·郊祀志》载:“宣帝即位,由武帝正统兴,故立三年,尊孝武庙为世宗,行所巡狩郡国皆立庙。告祠世宗庙日,有白鹤集后庭。”[26]《唐六典》中将不同类型的瑞物与祥瑞现象列级分区[27](见表),可见符瑞在封建王朝的礼制系统下是有等级区别的,而在其瑞级划分中,见到玄鹤,未见白鹤。《楚辞章句》中言玄鹤为:“玄鹤,俊鸟也。君有德则来,无德则去,若鸾凤矣,故师旷鼓琴,天下玄鹤皆衔明月之珠以舞也。言已听玄鹤振音晨鸣,乃于高岗之上,峨峨之巅,见有德之君乃来下也。”[28]明确说明,玄鹤的地位与鸾凤一样,其出现与否与君主的德行相关。西晋崔豹《古今注·鸟兽》中所言玄鹤为:“鹤千岁则变苍,又二千岁变黑,所谓玄鹤也。”[29]可见,所谓玄鹤,乃是一般之鹤化千年而成,并非白鹤,“鹤千岁则变苍”,其为灰色或黑色的鹤,在古人眼里是比白鹤更珍极罕见的。《瑞鹤图》中的鹤无疑是白色的,不禁让人联想到徽宗对白鹤的青睐,以及其对道教文化的认同和推崇。徽宗在《瑞鹤图》的跋诗中言白鹤:“似拟碧鸾栖宝阁,岂同赤雁集天池”,暗示白鹤群可以与古代经典中提到的闻乐起舞的祥鸾(凤凰)相媲美。而汉武帝出海时捕获的赤雁与白鹤相较却相形见绌,这体现出白鹤在徽宗心中的祥瑞地位。由前所述,无论是白鹤,还是玄鹤,其作为瑞象显现于世,是上天对君主务德的奖励,而徽宗常将瑞象与德行联系在一起,如其跋《芙蓉锦鸡图》写道:“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡。已知全五德,安逸胜凫鹥。”徽宗将群鹤告瑞的景象视为其明德的象征,似乎也是合情合理的。而且《瑞鹤图》中的鹤群是随乐而舞的,徽宗在图上的跋文中写群鹤“余皆翱翔,如应奏节”。在我国的礼制传统中,音乐往往与德化联系,而徽宗就非常重视礼乐,其于崇宁四年(1105)制成了大晟乐,此后有数次鹤应乐起舞的场景,如徽宗的诗中提道“大晟揄扬逸乐音,躬行律度革汪淫。长门羽鹤来翔舞,正雅方知上欲歆。”[30]胡司德在研究中国动物的德化特征之时,谈到“音乐引起动物的感应是德治思想的经典隐喻”[31],《瑞鹤图》中伴乐而舞的鹤群,无疑是徽宗为了示其德政而进行的身份构建。此外,此鹤群是在宣德门应乐起舞的,宣德门从其字义来看,即为宣扬美德之门,而表征君德的鹤,奏响德化的乐,宣扬美德的门,这明显构成了一个昭示德治的政治场域。

白鹤既是道教的仙物,也是吉兆的体现,这两者在徽宗眼里已为一体。文本中的一些记录即反映了徽宗的这种想法。政和八年(1118)九月十二日,有数千只鹤从万岁山(艮岳)飞到上清宝箓宫附近。[32]为庆贺此事,蔡京作诗一首,徽宗也步韵唱和。徽宗的诗开始有一段序:

上清宝箓宫立冬日讲经之次,有羽鹤数千飞翔空际,公卿士庶,众目仰瞻。卿时预荣观,作诗纪实来上,因俯同其韵,赐太师以下。

归美一章歌盛事,喜今重见谪仙才。[33]

上清宝箓宫为重要的道教场所。徽宗所作的白鹤诗其中一首也说明了这个情况:

白鹤飞来通吉信,清音齐逐返魂香。 [34]

祥鹤在仙气之所来“应瑞”“通吉信”,看来在徽宗心里鹤已成为仙人表达祥意的使者了。

而祥鹤的符瑞效应,徽宗是极为认同的,《宋史》中有载,徽宗即位时就有白鹤告瑞,“元符二年(1099),徽宗即位,兵部侍郎黄裳言:‘南郊大驾诸旗名物,除用典故制旗外,余因时取名。伏见近者玺授元符,茅山之上日有重轮,太上老君眉间发红光,武夷君庙有仙鹤,臣请制为旗号,曰宝符,曰重轮,曰祥光,曰瑞鹤。’从之”[35]。即位就有瑞鹤来应,这显示了其将为明德的圣君,这虽然可能是为应景而编撰的轶事,但从中也不难看出徽宗对鹤的偏爱,因此才不遗余力地进行记录与宣传,或是出现在文献中(据不完全统计,徽宗朝的瑞鹤事件共有十二起,主要发生在政和、宣和年间,政和年间发生了十起,宣和年间发生了两起),或是出现在绘画上(传徽宗所作的画鹤之作仅剩《瑞鹤图》《唐十八学士图》《六鹤图》与《独鹤图》[36]留存于世,《画继》中还有记载徽宗画的《筠庄纵鹤图》[37])。而要注意的是,《瑞鹤图》与徽宗其他现可考绘鹤的作品不同,《六鹤图》(图2)是六只不同姿态的白鹤呈现在画面上,《独鹤图》(图3)表现的是一只白鹤的样态,《唐十八学士图》(图4)中的三只鹤则是衬托画中人物高雅情趣的道具。而关于《瑞鹤图》,徽宗是把白鹤视为仙道与祥瑞互融的符号,将其群飞的景象以瑞应图的方式记录下来,这里的文化因素似乎更为复杂,包含着徽宗对道教文化的认同,以及将白鹤作为祥瑞之兆的意图。《瑞鹤图》所呈现群鹤报瑞的视觉景象,是徽宗为了显其君德而向后世展现的乐世盛景,图上的景致是对现世景致的“再现”,其意在向后人说明,白鹤群飞于宣德门上的情景乃是上天视其君德甚佳,由此在上元节之次夕,借由上天的意向告之百姓,其所治之世乃盛平之世,天下所拥之君为圣明之君。

图 2 ˉ 六鹤图 ˉ 绢本设色 ˉ 赵佶 ( 传 ) ˉ 宋 ˉ 收藏不详(图片来源:河井荃庐:《中国南画大成》第 6 卷,文兴社,1937,第 15-17 页)

图 3 ˉ 独鹤图 ˉ 绢本设色 ˉ 25.6cm ×28.8cm ˉ 赵佶 ( 传 ) ˉ 宋 ˉ 台北故宫博物院藏

图 4 ˉ 唐十八学士图(局部)ˉ 绢本设色 ˉ 29.4cm×519cm ˉ 赵佶 ( 传 ) ˉ 宋 ˉ 台北故宫博物院藏

三、修禳与颂功:引鹤绘图的心理机制与历史意图

在徽宗眼里,群鹤的出现是对其君德的承认,而如果吉兆是上天对统治者个人品行、施政合理的褒奖,那么凶兆、自然灾害与天象的异常,无疑是对其的遣罚。董仲舒第一次把“天道”的观念引入祥瑞灾异学说,把祥瑞和灾异看作是上天对人君的肯定或惩罚。其在《春秋繁露·天容》篇中说:“天之道,有序而时,有度而节,变而有常,反而有相奉……圣人视天而行,是故其禁而审好恶喜怒之处也,欲合诸天之非其时,不出暖清寒暑也;其告之以政令而化风之清微也,欲合诸天之颠倒其一而以成岁也;其羞浅末华虚而贵敦厚忠信也,欲合诸天之默然不言而功德积成也;其不阿党偏私而美泛爱兼利也,欲合诸天之所以成物者少霜而多露也。”[38]还在《春秋繁露·必仁且智》篇中提出:“其大略之类,天地之物有不常之变者,谓之异,小者谓之灾。灾常先至而异乃随之。灾者,天之谴也;异者,天之威也。谴之而不知,乃畏之以威。《诗》云:‘畏天之威。’殆此谓也。凡灾异之本,尽生于国家之失。国家之失乃始萌芽,而天出灾害以谴告之;谴告之而不知变,乃见怪异以惊骇之;惊骇之尚不知畏恐,其殃咎乃至。”[39]汉代思想家京房认为祥瑞灾异和君主的施政息息相关,他说:“古帝王以功举贤,则万化成,瑞应著,末世以毁誉取人,故功业废而致灾异。宜令百官各试其功,灾异可息。”[40]刘向也认为灾异是帝王施政不善的结果,他说:“王道失则灾害生,得则四海输之祥瑞。”[41]可见,在前代大儒眼里,灾异的出现与统治者自身的德行以及施政的水平息息相关,若君王不施善政,不修君德,上天便会以天灾、异兆来“警告”。

“王道失则灾害生,得则四海输之祥瑞”和“灾异之作,以谴元首”观念的形成,使统治集团中的官僚阶层乃至一些普通学者利用灾异现象对帝王的政治行为施加影响,从而迫使帝王改变施政策略或调整统治措施。这种现象也出现在徽宗朝,徽宗登基三个月后,司天监预测到一次日食,尽管当时的日食预测已经非常准确,但人们仍然期待徽宗宣布,他将日食视作上天的警示。曾肇代拟了一份诏书,表示徽宗已经为即将到来的事件受到了适度的惩罚。诏书中说:“凡朕躬之阙失,若左右之忠邪,政令之否臧,风俗之美恶,朝廷之德泽有不下究;闾阎之疾苦有不上闻,咸听直言,毋有忌讳。”[42]

而钟爱祥瑞文化的徽宗,面对各种灾异,异常的天象时,似乎比大臣们响应得更加积极。崇宁五年(1106),西方天空出现了一颗很长的彗星,徽宗对这个天象的反应极其敏感,甚至影响到他后来一系列的政治举措。像宰相赵挺之向徽宗呈递了八九份奏疏,声称自己不愿与蔡京共事,1105年6月,赵挺之以生病为由,闭门在家,最终获准告老还乡。当他准备回家时,这颗尾巴很长的彗星出现了,徽宗认为这个天象是上天对朝政及近期活动的不满的谴告。他亲自写诏书,召赵挺之回朝。见到赵挺之,徽宗说:“蔡京所为,皆如卿言。”[43]同时,在当时的政治斗争中,徽宗还因这个天象的警示进一步减轻了对元祐党人(保守派)的惩罚,“朕以星文谴告,彰示天威,祇畏钦崇,靡遑宁处。是用特敷霈泽,宽宥羁縻,咸使自新,导迎和气。已降指挥除毁元祐奸党石刻,及与系籍人叙复注拟差遣”。[44]

看来徽宗一方面对吉兆青睐有加,一方面对凶兆的出现极其敏感,并试图通过自己的补救措施来消弥这种不好的征兆,向上天回应其认识到了自己的“过失”,以维持自己的君德。而在此种心理意图中,理解《瑞鹤图》的产生,似乎能进一步揭开其神秘的面纱。那么先要考察当时的历史语境,根据《瑞鹤图》中的跋文记录,群鹤出现于政和二年(1112)上元节的次夕,也就是政和二年(1112)刚开始半月左右,在这么短的时间,很难有天象与灾异出现,因此要考据政和元年(1111)出现的各种异象。

政和元年(1111)出现了两次月食,“政和元年(1111)三月戊寅,月食。九月甲戌,月食”[45],《宋史·天文志》中统计的异常的星象为14次,其中四月和五月出现了两次星陨,“政和元年(1111)四月丙辰,星出亢,如盂,西北急流,至右摄提没,赤黄,有尾迹,照地明。五月辛巳,日未中,星陨东南”[46]。这些天象表现与徽宗在政期间的一些显著的异常天象(如日食、尾长的彗星)相比,似乎不太引人注目,但政和元年(1111)的气候与往年相比极其寒冷,唐庚于政和二年(1112)有诗云:“去岁京城雨,茱萸对惠连”[47],为开封政和元年重阳节降雨的回忆。寒潮袭来,气温下降得早,政和元年(1111)的九月下旬即已很冷,二十二日诏云:“今岁节令差早,即今天气稍寒。令开封府自今便巡觑收养寒冻倒卧并无衣赤露乞丐人。”[48]元代陆友仁记载:“洞庭以种橘为业者,其利与农亩等。宋政和元年(1111)冬,大寒,积雪尺余,河水尽冰,凡橘皆冻死。”[49]这年淮南还出现了旱情。[50]

面对反常的气候与天象,以往的统治者除了会修身自察,反思自己的政策,在经济上采取一些补救措施外,还会进行一些修禳的仪式,这种行为就像是人们找算命先生算命,如算其有不祥之灾,便要付法金,先生会告知一些消灾措施。弥灾仪式是统治者在面对异象时一种政治文化的表现,如两汉,有日食的弥灾礼仪,“日有变,割羊以祠社,用救日变。执事者冠长冠,衣皂单衣,绛领袖缘中衣,绛裤袜,以行礼,如故事”[51]。徽宗也有此等的举措,如1101年6月,京城里一座与皇室往来密切的宫观遭到雷击后被烧毁。王觌在上疏中提到,徽宗对这场火灾的迅速反应是立刻前去举行了一场道教仪式:“陛下夜不俟旦,申敕攸司,于延福宫设醮谢咎,足见圣心欲以修人事,谨天变之盛意也。”[52]另外,徽宗也视祥瑞的出现为灾异消弥的标志,这可以通过徽宗与神道刘混康崇宁二年(1103)三月二十一日来往的通信中窥见:

敕刘混康:

尔自别京师,倏改岁华。完修祠殿,备悉勤劳。近览奏章,具知安裕。所云殿名,以“天宁万福”可也。其《清静经》,并依所奏。

尔肃恭祀事,达于上境,所见灾祥,何不具奏?此者,牟麦发生之际,惟藉膏泽之力。乃自春首以来,颇愆时雨,未济四郊之农,甚惨千箱之望。朕心忧惧,夙夜匪遑。尔当悉心体予至怀,用斯恳切之诚,精加祈祷之意。

以名非高道,岂达清都?余宜将爱,愈探妙理。山林幽静,更保真常。[53]

“所见灾祥,何不具奏?”“自春首以来,颇愆时雨,未济四郊之农,甚惨千箱之望。朕心忧惧,夙夜匪遑。”徽宗与刘混康的通信中提及对征兆和祥瑞的留意,说明了其面对灾异的焦虑,与寻找祥瑞补救的努力。而在1107年2月的一封信中,徽宗清楚地谈到自己为促成祥瑞之兆的意图:“每念灵承之重,庶臻可致之祥。”[54]

根据徽宗与刘混康的通信可以看出,徽宗早已视道教与符瑞文化为一共同体,而道教和祥瑞文化的结合与《瑞鹤图》的视觉表征不谋而合。据此联系政和元年(1111)发生的灾异,与徽宗之前种种修禳的举措似乎可以推论,政和二年(1112)上元节次夕,群鹤来飞的景象乃是徽宗为消弥过去一年所发生的灾异而进行的一场祥瑞仪式。徽宗于《瑞鹤图》的跋诗中明确写道:“清晓觚棱拂彩霓,仙禽告瑞忽来仪。”仙鹤来仪也进一步说明了这个问题,此“仪”可能为弥消异兆的祥瑞之仪。而在封建统治中,祭祀与修禳仪式是君主修德的政治举措,徽宗所安排群鹤告瑞的修禳仪式也可能是意在维其君德,告知上天,其乃守德的君主。

此外,从具体的历史语境看,群鹤告瑞景象的出现似乎也是为了宣扬徽宗的功绩。政和元年(1111)发生了一件可以说是改变宋朝以后命运的政事,宦官童贯在徽宗的支持下,以副大使的身份使辽,“贯既得志于西边,遂谓北边亦可图。尝自请觇虏,又托虏使萧至忠言虏主欲识其面。上信以为然,故特命允中以端明充使,往贺生辰,而贯以节度使副之”[55]。当时宋朝对西夏的作战有所成就,西夏的威胁不如之前强势,再转谋辽收复燕云。《宋史·徽宗本纪》《宋史纪事本末》中载政和元年(1111)九月童贯使辽,冬十月引马植入宋,谋联金而灭辽,但按照以往使者使辽所花费的时间、出使前准备所需的时间与天祚帝生辰的日期来考,童贯应于政和二年(1112)正月归宋,因此政和元年(1111)十月引马植入宋之说有些许疑点[56],但政和元年(1111)九月童贯使辽,应为事实无疑。

徽宗对这件事似乎极为重视,不仅批准童贯使辽,还说服了原本持有异议的蔡京,“政和元年(1111),贯副尚书郑允中奉使辽人。蔡京时在杭州,闻之,因附使人密奏曰:‘贯实无大能,偶以青唐事,遂窃威名,宜深藏之,以惧外夷。今遣使虏,岂不为所窥乎。’上报曰:‘虏酋欲之耳,彼既邀我,我因觇之,不亦可乎。’自是始启北征之渐”[57],看来徽宗意有收复燕云的抱负,匡复本族天下,完成先代夙愿。另外,徽宗在《瑞鹤图》的跋诗中提到“天池”,而宋辽两界所争议地段就有天池[58],不知此天池是否为彼“天池”。并且其在诗中指出集于天池的赤雁不及群飞宣德门的白鹤,徽宗此诗是否有抑辽扬宋之意不得而知,但是联系政和元年(1111)其谋辽复燕的政事,此诗借景喻以自夸其功的意图似乎显得较为合理。

而瑞物来应贺功之事,在徽宗当政期间就时常发生,王安中有次庆贺甘露和双鹤的祭祀时写了一份贺表,记录了祥物贺功的现象:“祠于黅鼎之宫,有甘露降,奏乐致谢,双鹤飞翔于帝鼐殿上”,贺表赞颂道:“作乐告成,先民时若,惟圣为能。宜协气之横流,致嘉祥之并至。恭惟皇帝陛下高厚配于天地,孝悌通于神明。凡文武齐圣以起治功,届绪余土苴以为天下。厥有因革,其尽精微。贡九牧以昭神奸……”王安中在贺表中称甘露和双鹤的出现均是对徽宗礼制和乐制改革作出的回应。[59]徽宗通过瑞物表功的政治行为看来早已司空见惯了,而其颂功的目的亦是宣德,其诗言道:“乐章重制协升平,德冠宫闱万古名。”[60]由此看来,徽宗引鹤报瑞,用以消弥灾异、歌颂功绩,乃是对其君德身份所进行的政治构建。

群鹤飞来的异常现象,并不符合正常的自然规律,且在政和元年(1111)这样一种特殊的历史语境中亦显得分外巧合,这似乎是徽宗有意的安排。其实,这种故意制造瑞象的行为在真宗时期就已出现,如著名的天书封祀事件。宰相王钦若认为,天瑞不一定真有,可以人为制造,“天瑞安可必得,前代盖有以人力为之。若人主深信而崇奉焉,以明示天下,则与天瑞无异也。陛下谓《河图》《洛书》果有此乎?圣人以神道设教耳”。[61]《河图》《洛书》并不存在,而是圣人用以“神道设教”的工具,为了实现政治需要,编造符瑞也无妨。于是真宗君臣造异梦,制天书,演出了一幕封禅闹剧。因此,徽宗引鹤飞来的意图似乎可以有所了解,为了抵消灾异,颂其政绩,抚慰天下,粉饰安乐,有意在上元节次夕开封民众一睹圣容,欢庆之时,在宣德门之上安排一场自欺欺人的场景。周高宇先生根据鹤群迁徙的生物规律指出群鹤告瑞为徽宗自导自演的行为[62],祝勇先生则说明徽宗可能通过降真香的手段引鹤而至[63],而将两者的分析嵌入徽宗制造祥瑞,消弥灾异,彰显功绩的历史文化语境中,就能进一步说明徽宗创作《瑞鹤图》的前后因果性关系,关于此图研究的逻辑链条也就更为完整了。而徽宗将群鹤来朝的瑞应以图绘的方式记录下来,意在标榜,彰其功绩,宣扬君德,供后人观其圣明。

结语

面对政和元年(1111)的寒冬,群鹤应瑞的景象,在徽宗眼里即是满满的春意,想到自己可能征辽复燕,一洗华夏之耻,光复赵宋天下,心中对来年亦是不尽的憧憬。群鹤告瑞是吉运之兆的开端,预示着自己的国朝与天下将隆盛万年。徽宗对书画艺术的偏爱也使其将这一景象绘制下来,编入其所构建的祥瑞视觉体系之中,与其他祥物、瑞景共同见证北宋朝的“盛世景象”。徽宗于上元节次夕在宣德门上所安排群鹤应乐起舞的景象,是在向当时的百姓宣告,其为务德的君主;而其将瑞景绘制下来,传给后世,则是意在向后人昭明,其乃明德的皇帝。得幸于《瑞鹤图》能够流传下来,一方面,其成为一把图像钥匙,供后人窥见各种复杂的历史文化因素;另一方面,因其谜题般的景象,才有对其探索的欲望,去接近可能的真相。由于具体史料的缺乏,本文选择以文化研究为主要分析视角,找寻与《瑞鹤图》有关的历史线索,探索其视觉景象背后存在的多重隐喻,希望能为日后研究《瑞鹤图》的学者提供可以参考的依据。艺术史家唐纳德·普雷齐奥西(Donald Preziosi)在《艺术史:创造视觉的清晰》一文中言:“艺术史实践的特点是致力于根据这些周边的影响力——从个别创作者的意图,到更普遍的历史因素或环境——来重构捉摸不定的‘事实’。总之,所有艺术史研究的首要目标是使艺术品在今天或对于今天变得更加清晰。”[64]愿本文的研究使关于《瑞鹤图》的若干谜题变得更加清晰。

注释:

[1]根据鸟类学的知识,丹顶鹤走的是东部的迁徙路线,群鹤出现在汴梁的时间为1112年阳历的2月22日,与丹顶鹤正常向北迁徙的时间相比明显偏早,再加上当时气候非常寒冷,丹顶鹤北迁的时间应该更晚一些。按照正常丹顶鹤迁徙的规律,群鹤于政和二年(1112)出现在宣德楼上的现象有空间和时间上的冲突。见周高宇《〈瑞鹤图〉考》,《新美术》2021年第2期,第164页。

[2]宣德门为皇帝和百姓庆节的关键场所,是皇帝内宫与开封民众之间标志性的分界线。皇帝利用宣德门的象征意义,定期出现在城楼上,以示对臣民的关心。每年正月元宵,皇城对面的御街就变成一个庆祝节日的场所,皇帝与一些宗室成员会来到宣德门二层观看表演。见孟元老撰《东京梦华录笺注下》卷六,伊永文笺注,中华书局,2006,第540页。宋代上元节并不限于一日,而是前后各一日,《宋史》卷六十六载:“宋因之,上元前后各一日,城中张灯……”

[3]关于《瑞鹤图》画中内容、跋文与诗歌的解读,作者已分析得十分深入。见陈叙《〈瑞鹤图〉研究》,硕士学位论文,浙江师范大学艺术学院,2017。

[4]脱脱等:《宋史》卷六十三,中华书局,1977,第1388页。

[5]常静:《宋代祥瑞研究》,硕士学位论文,华中师范大学历史文化学院,2016,第8页。

[6]蔡绦:《铁围山丛谈》卷六,上海古籍出版社,2012,第13页。

[7]邓椿:《画继》卷一,人民美术出版社,2016,第3页。

[8]徐松:《宋会要辑稿》瑞异一之一八,上海古籍出版社,2014,第2601页。

[9]同上。

[10]脱脱等:《宋史》卷三百七十一,第11517页。

[11]张弘泓、陆琳良:《全宋诗》卷一四九二,北京大学出版社,1998,第17051页。

[12]邓椿:《画继》卷一,第4页。

[13]陈均:《皇朝编年纲目备要卷》卷二八,中华书局,2006,第711页。

[14]王明清:《挥麈录》卷二,上海古籍出版社,2012,第50页。

[15]脱脱等:《宋史》卷三百五十二,第11124页。

[16]刘安:《淮南子》,上海古籍出版社,2016,第438页。

[17]王明:《抱朴子内篇校释》,中华书局,1985,第46页,第47页。

[18]张弘泓、陆琳良:《全宋诗》,第17068页。

[19]周履靖:《相鹤经》,载《黄石公望空四字数》,涵芬楼,1940。

[20]鲍照:《鲍参军集注》卷一,《舞鹤赋》,上海古籍出版社,2005,第32页。

[21]周高宇:《〈瑞鹤图〉考》,第171页。

[22]陈立撰:《白虎通疏证》卷六《封禅》,吴则虞点校,中华书局,1994,第283—284页。

[23]沈约:《宋书》卷二七,中华书局,1974,第 781 页。

[24]焦延寿:《焦氏易林注》,尚秉和注,常秉义校,光明日报出版社,2005,第124页。

[25]王钦若等:《册府元龟》卷二十五,四库全书影印版,上海古籍出版社,1987。

[26]班固等:《汉书》卷二十五下,中华书局,1974,第1248页。

[27]李林甫等:《唐六典》卷四,中华书局,1992,第114-115页。

[28]洪兴祖:《楚辞补注》卷十六,中华书局,2015,第299页。

[29]崔豹:《古今注·鸟兽》,中华书局,1985,第12页。

[30]张弘泓、陆琳良:《全宋诗》卷一四九二,第17053页。

[31]胡司德:《古代中国的动物与灵异》,江苏人民出版社,2016,第169页。

[32]徐松:《宋会要辑稿》瑞异一之二十三,第2606页。

[33]张弘泓、陆琳良:《全宋诗》卷一四九五,第17073页。

[34]同上书,第17067页。

[35]脱脱等:《宋史》卷一百四十八,第3462页。

[36]《独鹤图》中以瘦金体书写的题跋与徽宗其他书作笔迹相差甚远,画中还有较多伪印,此作应为后人临摹或伪造。

[37]邓椿:《画继》卷一,第2页。

[38]董仲舒:《春秋繁露》卷十一,中国书店,2018,第282页。

[39]董仲舒:《春秋繁露》卷八,第271页。

[40]班固等:《汉书》卷七十五《京房传》,第3160页。

[41]班固等:《汉书》卷三十,颜师古注引刘向《别录》,第1704 页。

[42]曾枣庄、刘琳:《全宋文》第109册,上海辞书出版社,2006,第358页。

[43]脱脱等:《宋史》卷三百五十一,第11094页。

[44]《宋大诏令集校记》卷一百九十六,中华书局,1962,第721-722页。

[45]脱脱等:《宋史》卷五十二,第1096页。

[46]同上。

[47]唐庚:《眉山诗集》卷四《九日怀舍弟》,文渊阁四库全书本第1124册,《钦定四库全书·集部·别集类》,影印古籍,第299页。

[48]徐松:《宋会要辑稿》食货六八之一三四,第8035页。

[49]陆友仁:《研北杂志·卷上》,王云五:丛书集成初编: 第2887册,中华书局,1991。

[50]脱脱等:《宋史》卷六十六,第1442页。

[51]范晔:《后汉书》志四《礼仪志》上,中华书局,1982,第3101页。

[52]曾枣庄、刘琳:《全宋文》第85册,第86页。

[53]同上书,第318页。

[54]同上书,第85页。

[55]陈均:《皇朝编年纲目备要卷》卷二八,第703页。

[56]黄晓巍:《宋徽宗政和年间谋辽复燕史事考论》,《史学月刊》2017年第5期,第44页。童贯为贺辽天祚帝生辰而出使,时间为政和元年(1111)九月,但天祚帝的生日为来年的闰四月庚戌。根据傅乐焕《宋辽聘使表稿》知,“辽帝生辰改期受贺”为辽代之普遍做法, “宋贺天祚生辰使如非与正旦使同时派遣,相去亦不远”,而“宋辽互贺,双方遣使,例在贺期前三二月。如贺正旦使,例遣于九月左右。大体命既下后,受命者尚准备一二月,期前一月许始启行。其时使臣逗留敌国都城例在十日左右”。宋使依例改期于元旦致贺。宋都城至辽都城的时间为一至两月,再准备上一两月,应于十一月底十二月初启行,大约在十二月底抵辽,而返宋之时当在政和二年正月之后了。所以政和元年(1111)引马植入宋之说,存在一些疑点。

[57]蔡绦:《铁围山丛谈》卷二,第32-33页。

[58]傅慧敏:《〈瑞鹤图〉的多重隐喻与图像内涵新探》,《南京艺术学院学报(美术与设计)》,2022年第6期,第57页。

[59]曾枣庄、刘琳:《全宋文》第146册,第266页。

[60]张弘泓、陆琳良:《全宋诗》卷一四九一,第17047页。

[61]李焘:《续资治通鉴长编拾补》卷六七,中华书局,2004,第1506—1507页。

[62]周高宇:《〈瑞鹤图〉考》,第164页。

[63]祝勇:《〈瑞鹤图〉:群鹤祥集的幕后玄机》,《读书》2023年第2期,第74-75页。

[64]唐纳德·普雷齐奥西:《艺术史的艺术:批评读本》,易英、王春辰、彭筠等译,上海人民出版社,2015,第10页。