清华大学藏北朝晚期道教羽化像考论

清华大学图书馆收藏一件北朝晚期道教背屏式造像,具有若干定州系统白石造像特征。主尊卧像模仿佛涅槃像而来,又呈现自身独特性,实为罕见的老子羽化造像。十真人依照佛十弟子侍立主尊身后,联排小龛取代娑罗树作为背景。台座上护法狮子、神王造型则一如佛教造像。在效法佛涅槃造像的过程中,教化众生而示现涅槃的用意大概一并转移过来,富于时代色彩的净土往生观念也渗透其中。

一 造像基本情况

该像为白石背屏式造像,由下部大致为横长方形的台座和上部横长方形的背屏一体构成。造像台座长41、宽20、高16厘米,背屏长31、宽5.5、高11厘米。该像采用罕见的横长方形背屏结构,显然出于布置主尊卧像内容考虑。

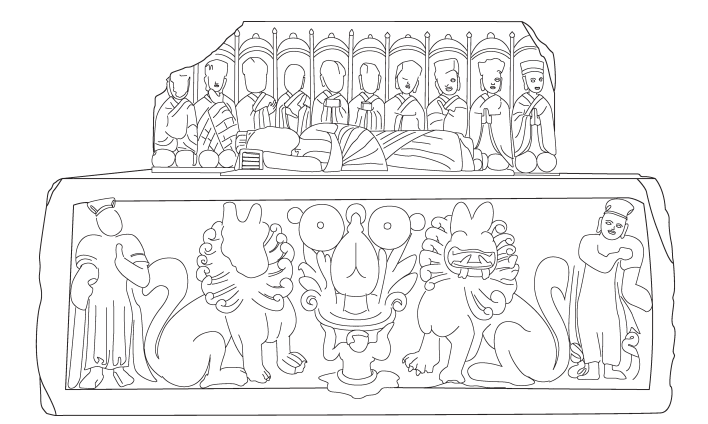

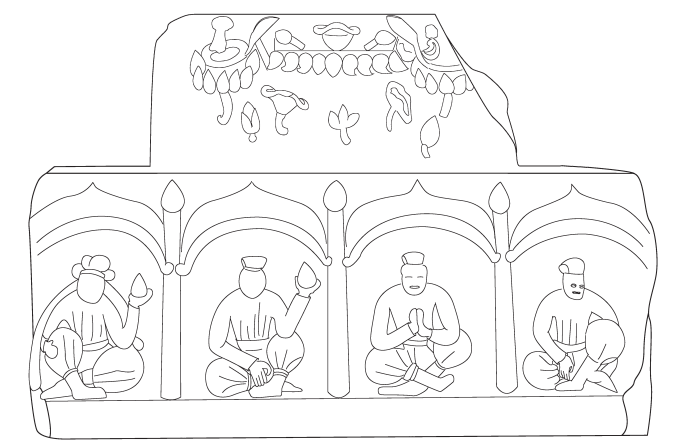

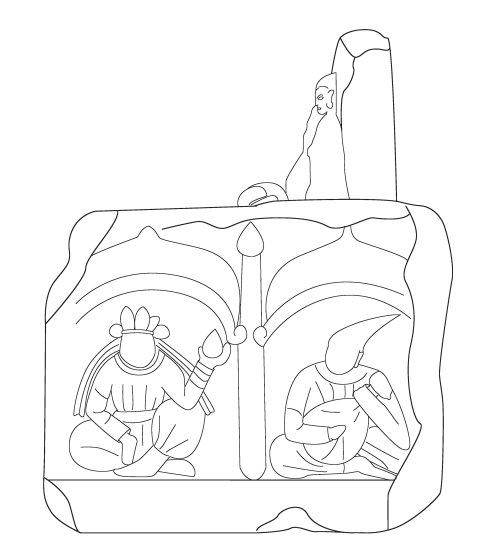

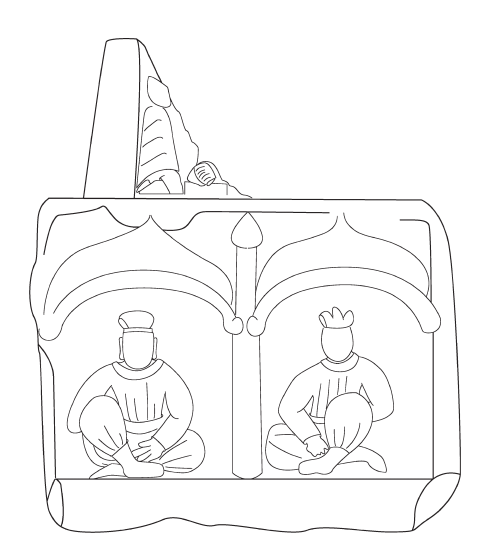

在台座正面,中间露出上半身的天人托举博山炉,博山炉两侧装饰忍冬、荷叶。中间两侧二狮子相对蹲坐、扭头向前。二狮子外侧各一力士,内侧手握拳在胸,面向内前方相对而立(图一、六)。在台座背面,平列四个圆拱尖楣龛,相邻两龛柱上设置宝珠,每龛盘腿坐一神王(图二、七)。在台座左、右侧面(以造像为基准确定左、右方位,下同),各平列两个圆拱尖楣龛,中间龛柱上设置宝珠,每龛盘腿坐一神王(图三、四、八、九)。

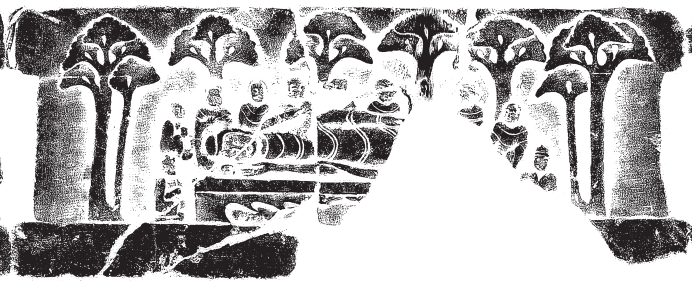

图一 道教羽化像正面

图二 道教羽化像背面

图三 道教羽化像左侧面

图四 道教羽化像右侧面

在背屏前面,主尊卧像身长18.5厘米,头右脚左、面向前方,头下有枕,横躺在略微凸起的长方形铺面上。头戴多梁冠,身着广袖垂领袍服,左手垂在胸前,右手屈肘置于头前,上腿微缩,下腿平伸,两脚上下叠累并前后错开。主尊后方十人各戴冠、着交领袍服,跪坐在各自对应的示意性圆拱尖楣龛前方,从侧面观察似跣足而跪,相邻两龛柱上设置宝珠。此诸侍者尚残存面貌者五官适中、表情祥和,然诸像刻画成同一姿态,着装近乎一致,少了一些动感,多了几分稚拙。在背屏背面,下方水池长出荷叶、莲蕾、莲花,上方中间方形台座围绕着覆莲花瓣,台座前方长出荷叶、莲蕾,上方两侧各长出一朵附着仰莲花瓣的莲蓬,莲蓬之上有内侧生出莲蕾的舟形长茎莲枝,其上模糊物象似化生童子。

在长方形台座上面靠近左右前角位置各有一个直径3、深3厘米的圆柱形孔穴,考虑台座正面已具备护法像内容,孔穴可能是用于搭设木龛的插孔(图五)。该造像主体内容所在的背屏体积明显小于台座,如果搭设木龛,不仅可以用来庄严并供养造像,整体也变得更协调美观。

图五 道教羽化像顶面

图六 道教羽化像正面线描图

图七 道教羽化像背面线描图

图八 道教羽化像左侧面线描图

图九 道教羽化像右侧面线描图

长方形台座的左右前角,台座正面力士头部、右侧狮子头部,以及长方形背屏的左右角,背屏前面主尊卧像头部和多数侍者像头部均被砸毁,应是有意破坏所致。

20世纪40~50年代,该像在清华大学筹设艺术系、组建文物馆过程中征集,从未面向社会公众展出,学界鲜有知之者。实际这是一尊仿效佛教涅槃像而造的道教像(以下简称清华道像),在道教文化史上具有非同寻常的价值。

二 造像地域与时代

清华道像材质与定州系统白石佛教造像一致,为探寻其来源提供了大方向。在没有造像记的情况下,造像内容与风格成为判断造像所出地域、时代的主要着眼点,台座四面浮雕图像恰好提供了有价值的造像信息。

该像台座正面中间露出半身天人,托举博山炉,两侧一对相对蹲坐、扭头向前的护法狮,这种图像组合主要见于东魏、北齐定州系统白石造像。诸如定州博物馆藏定县出土东魏武定元年(543年)栖神寺思惟菩萨像(图一〇)、河北省文物保护中心藏曲阳修德寺遗址出土东魏武定五年(547年)杨双进造观音菩萨像、故宫博物院藏曲阳修德寺遗址出土北齐天保五年(554年)比丘尼僧理造思惟菩萨像台座,三者狮头周围有近圆形蓬松毛发,并且第一、三者两外侧各有力士,十分类似清华道像。

图一〇 东魏武定元年栖神寺思惟菩萨像

清华道像台座背面四神王,左起第一者无持物,第二者合掌,第三、四者左手擎宝珠,应为珠神王。左侧面的左侧者抱持风囊,应为风神王,右侧者左手擎宝珠,应为珠神王。右侧面二神王均无持物。在汉文化地区,神王像5世纪初叶率先出现于北凉石塔,6世纪初叶在洛阳周围石窟中初步发展,6世纪中叶、末叶在邺城周围石窟及单体造像中获得较大发展。诸如东魏与北齐南北响堂山石窟、水浴寺石窟在中心柱基础和四壁基坛壁面上所表现的诸神王像(图一一)。在白石佛像中,河北省文物保护中心藏曲阳修德寺遗址出土北齐乾明元年(560年)释迦多宝佛像的台座背面四个、左右侧面各两个圆拱尖楣龛浮雕盘腿坐神王像,元氏吴村开业寺遗址东魏佛像的台座两侧面各四个圆拱尖楣龛浮雕盘腿或半盘腿坐神王像(图一二),这些实例与清华道像情况相近。

图一一 北响堂山北齐中洞中心柱前面基坛

图一二 开业寺遗址东魏佛像台座左侧面

清华道像龛柱设置宝珠为佛教净土世界物象,亦存在于南梁北齐石窟和单体造像中,如前述元氏吴村开业寺遗址东魏佛像。弥勒下生经典记述,弥勒菩萨从兜率天下生成佛之时出现转轮圣王世界,城池楼阁七宝所成,街道处处有明珠柱,其光照耀如同白昼。可见,设置宝珠的柱子应即明珠柱,示意净土世界的存在。

清华道像台座四面图像大体与东魏北齐造像相符,尤其契合以曲阳为中心的定州系统白石佛像,基本能够框定其源自同时期白石佛像流行区域,甚至可能出自曲阳附近。

另据初唐文献《广弘明集》记述,北齐建国之初,佛寺、道观遍于宇内,僧人、道士难以计数,文宣帝感慨不能制约其过度发展,说明当时道教有相当规模。北齐天保六年(555年),文宣帝敕令废弃道教,杀不从者以震慑之,于是道士绝迹于北齐之境口,这应是主要针对邺城及其周围地区而言。从这些情况来看,清华道像或有可能界定在北齐天保六年(555年)之前。

三 造像属性

初唐文献《辩证论》记述,南北朝之前本无道教形象,道士为了获取生存空间,让人信奉,遂学佛教造立形象。南朝宋代陆修静始造道像,但未普及开来,以至于南朝齐梁间陶弘景建造道堂中依然没有设置造像。北魏晚期(494~534年)前后,道教造像在关中地区出现并流行开来,继而波及并入西魏、北周版图的晋西南地区和四川盆地。直至唐代,这些地方一直是道教造像的主要发展区域。在中原东部地区(即河北、河南、山西、山东地界),北朝隋代除晋西南地区以外,受到关中地区影响的洛阳地方也出现少量道教造像,但在东魏北齐文化中心邺都,以及地方文化中心太原、定州、青州等地罕有发现,本文所述实例则是迄今所知唯一的定州系统白石道教造像。

清华道像主要特征类似佛涅槃像,微观表现又不同于涅槃像,应是参考并有意区别于涅槃像而创造的道教主神入灭之像。中原北方地区北魏太武帝时(424~452年)经寇谦之改革而成的新天师道派,以及关中地区西魏、北周以来兴起的楼观道派,概以太上老君即老子为主神,不同于南方东晋南朝上清派、灵宝派以元始天尊或太上道君为主神的情况。由此而言,清华道像应是老子入灭表现。

关于老子入灭的过程,战国中期文献《庄子》记述,老子入灭之时,故交秦失前来吊唁,三哭而出。老子弟子以为秦失哀悼太过平淡,怀疑其人之诚意。秦失感叹,作为老子之弟子竟然不能泰然面对死亡,认清人生是自然过程,应该顺从常理和变化,亡故本是生命解脱而已。可见,当初视老子入灭如常人之死,没有明显的神化痕迹。西汉中期文献《史记》记述,不知老子最后去向,大概活了一百六十多岁,有的说二百多岁,已出现神化倾向。原始道教经典东汉中晚期《太平经》记述,“九玄帝君”老子已经长生神仙。北魏晚期文献《水经注》引庄周记述,以为人是自然生长之物,没有永恒存在的道理。这些有关老子人生终点的记述各不相同,或含糊其辞,或没有细节,亦缺乏具体称谓,难以勾画其入灭的详细过程。

《太平经》记述,得道者死而复生谓之尸解,然而该词汇没有说明怎样重生。北齐文献《魏书》称道教高级入灭形式为羽化,而且时间稍早的《水经注》记述两个羽化成仙的故事,可见羽化应是当时流行的说法。所谓羽化,本指虫态蜕变而生羽翼的过程,譬如蝉蜕,意在结束生命的肉体非但没有被抛弃,反而升华为高级生命体,道教借以比喻从凡人转变成仙人的过程。这样看来,羽化概念体现了道教入灭的本质,可以与佛教涅槃相提并论,命名清华道像为老子羽化像应该合乎情理。

四 造像产生

清华道像不仅是已知年代最早,也是南北朝隋唐时期唯一的老子羽化造像。该像基本造型密切关联佛涅槃造像,细部刻画又明显有别于涅槃造像,呈现模仿与创新相混合的特征,可以从主尊、侍者造型与背景表现三个方面说明二者关系。

在主尊造型方面,清华道像头右、脚左,面向前方,如此表现依据的就是释迦佛涅槃像。北朝涅槃像大体可以分作两种情况:一种因循经典记述,头朝北方、面向西方、枕右手、累双足而卧,头北、面西意味着头右、脚左,面向前方,犍陀罗涅槃像遵循该造型法则,进而对中亚、西域、汉地产生影响;另一种头向左、右不定,且仰面朝天,为汉地流行的造像形式。已知4件定州系统白石造像表现有涅槃图像,即第一件定州出土北齐造像台座(图一三),据残迹推测原初主像为双思惟菩萨;第二件黄骅旧城村出土北齐造像台座(图一四),据残迹推测原初主像为单思惟菩萨,从风格判断该像可能是来自曲阳的造像成品;第三件曲阳永宁寺遗址出土北齐双思惟菩萨像;第四件北齐天保十年(559年)比丘惠祖等造思惟菩萨像。此4件造像年代相近,均在台座背面浮雕涅槃像,其中前两件为犍陀罗式样,后两件为汉地式样。对比可知,老子羽化像的头向、面向与犍陀罗式样涅槃像一致,但老子左手垂下、右手屈肘在头前、左腿微缩、两脚错开,不同于释迦佛左手平放左胁、枕右手、两腿平伸且上下叠累,之所以没有全盘模仿,应是刻意制造有别于佛涅槃像的老子羽化像特征。老子身着宽袖袍服,下摆呈三角形前后相叠,且戴冠,这是老子与释迦佛形象的根本区别。值得注意的是,上述4件定州系统白石佛像尺寸与清华道像相近,而且第二件台座背面涅槃像及其两侧面神王像组合与清华道像老子羽化像及其台座神王像组合尤其相似,出现这种情况应该不是偶然。

图一三 定州北齐造像台座背面涅槃像

图一四 黄骅北齐造像台座背面涅槃像

在侍者造型方面,清华道像主尊身后平列侍者10人。对于没有经典依据的老子羽化造像来说,如此表现这些侍者,唯一可能便是受到佛教文化的影响。小乘佛教原始经典《长阿含经》记述,在释迦佛入涅槃之际先后有弟子阿难、具大威德并侍佛左右的梵摩那比丘、最后超度弟子年迈的须跋、长老阿那律、大弟子迦叶、不愿受戒律约束的拔难陀,凡有6人,另有大迦叶500弟子,以及多处提及却没有具体数目的比丘。大乘涅槃经典《大般涅槃经》记述,释迦佛临涅槃时有无量大弟子,具明确姓名者3人,还有无数各种身份的人物。其余大、小乘经典也没有确定的弟子数目,就是说在释迦佛入涅槃时,本没有10弟子出现的固定说法。在犍陀罗、中亚、西域涅槃图像中也鲜有10弟子出场的实例。

汉文化地区涅槃图像在北魏晚期及其以后流行开来。隋代之前,涅槃图像出场者多数是弟子,弟子数目不定,诸如天水麦积山北魏晚期10号造像碑涅槃图像,表现1弟子、4世俗男女,另有1老年妇女(应为摩耶夫人)。前述白石佛像第三件表现5名弟子。敦煌莫高窟北周第428窟主室西壁涅槃图像表现23名弟子。不过,北魏晚期以来,有10弟子出场的涅槃图像逐渐增加,诸如大同云冈北魏晚期第38窟涅槃图像,前述白石佛像第一、二、四件,以及峰峰南响堂山北齐第5窟涅槃图像,而且除了前述白石佛像第一件之外,均表现1女子(应为摩耶夫人)。涅槃图像出现并流行10弟子,可以说带有浓厚的汉文化意识,清华道像表现10侍者,应该是直接继承了涅槃图像表现形式。

相对于涅槃图像中的弟子,老子羽化图像中侍者是何属性呢?文献记述老子之弟子有文子、关尹子、孔子、亢仓子、杨朱,但从未提及其中任何人吊唁过老子,也就是说老子羽化像身后10侍者作为弟子表现的可能性不大,相对而言,作为真人表现的可能性更大。前引《辩证论》记述,南朝前期陆修静已经创造天尊胁侍二真人像,道教真人属性或可与佛教弟子、菩萨比较。

老子羽化像侍者造型又有其特殊性。这些侍者戴冠、着袍服,迥然不同于佛弟子剃发、披袈裟的形象。诸侍者一概着交领式袍服,唯有左起第9者袍服刻画模仿袈裟的田相格,其余素面无纹饰。10侍者由左而右第1、2者合掌,模仿佛教而来。第3者左手掌心向右举在右胸前,第7者右手掌心向左举在左胸前,第8者右手掌心向内举在左胸前,一手举在胸前似乎模仿佛教施无畏印而来,掌心向右、向内又不同于佛教造型。第5、6者两手拢在袖中,抱持笏板,应模仿官员形象。第4、10者两手拢在袖中,模仿世俗人姿态,第9者两手裹在袍服中。初唐文献《辩证论》记述,道教礼仪、持笏等由来于华夏古制,道士本着儒服,北周武帝时(561~578年)始创道服。清华道像大概造于有专门道服之前,侍者着世俗交领袍服基本符合此则文献内容。10侍者列成一排,也不同于涅槃像弟子环绕释迦佛的布局。

在背景表现方面,老子羽化像10侍者身后的联排圆拱尖楣龛不仅是侍者容身之所,同时也构成羽化的背景,这一表现不同于涅槃像。大、小乘经典普遍记述释迦佛涅槃发生在两棵娑罗树下,另有属于小乘涅槃经系统的初唐译《大般涅槃经后分》记述,四方各有两棵娑罗树,释迦佛涅槃后东西四棵合为一树,南北四棵合为一树。南北朝涅槃图像不仅流行娑罗双树,也有四棵、八棵树的情况,如前述峰峰南响堂山北齐第5窟涅槃像有两棵树,前述白石佛像第一件有四棵树(仅存左方两棵),第二、四件各有八棵树。道教倡导“道法自然”,本来涅槃场所树木也适合作为羽化背景,却被有意抛弃了,尽可能区别于涅槃造像形式,应是制造这种背景表现的原因所在。

以上可见,老子羽化像基本姿态仿效佛涅槃像而来,老子细部、侍者、背景表现则有别于涅槃像,设计造像者殚精竭虑谋划其特殊性,从而创造出前所未有的老子羽化造型。

时隔6个世纪之后,此前学界所知唯一的道教卧像,即太原龙山石窟元代早期第3窟造像,主尊横卧在坐北面南洞窟的后壁床台上,为身着交领袍服的老者形象,头东脚西、面向南方,左手枕在头下,右手平放于右胁,左腿微屈,右腿平伸,两脚前后错开、上下叠累。关于此像尊格有春秋时期道祖老子、金代中期全真教祖王重阳、元朝早期全真教传承人宋德芳三种认识。该像头左脚右、枕左手而卧,与标准佛涅槃像相反,应是有意所为,反映了全力打造道教特征的羽化像之努力和意图。该像与清华道像时代相隔久远,但从二者腿脚姿势的相似性依然能够感受到可能存在着某些联系。同为元代早期的终南山全真教祖碑记述王重阳“枕左肱而逝”,与龙山石窟卧像情况一致,进一步说明羽化像极力摆脱涅槃像造型模式的真实情况。

五 造像意涵

盛唐文献《一切道经音义》记述,老子有真身、应身、法身、化身、报身,真身是至道之体,列在五种分身之首,应具有统摄其他四身的作用。五种分身及其后四种名称,应受到佛教五分法身、三身佛概念影响。道教所谓真身大体相当于佛教法身,亦强调教义永恒的真理性存在,该文献或许在某种程度上反映了南北朝道教的情况,这是认识清华道像老子羽化问题的前提。事实上,如果没有精神层面的象征意涵,简单地视老子羽化为其人生终结并加以造像,没有多少实际意义。大乘佛教认为佛陀本来没有生灭,为教化众生而示现涅槃,汉文化地区涅槃像应都表述的是这种意涵。魏晋间文献《西升经》开篇记述,老子西游教化天竺,名古先生,倡无为之道,其人无有始终,与天地长存。结尾记述,老子告函谷关令尹喜曰,我将逝去,化为乌有,回归自然之中,变成原初之我。也就是说老子源于自然,本是永恒存在,为教化众生而现身人世间,使命完成,有形的生命依然要回归于自然。该记述颇为契合大乘佛教涅槃思想,由此推测老子羽化像在模仿佛涅槃像的同时,极有可能也被赋予了相近于涅槃的含义,从而有了存在的价值。

图一五 开业寺遗址东魏佛像背屏背面莲池

清华道像背屏背面表现水池莲花,与当时阿弥陀净土图像别无二致,如峰峰南响堂山北齐第1、2窟前壁阿弥陀经变下方莲池。单体造像少有这种表现,已知白石造像仅见于前述元氏吴村开业寺遗址东魏佛像背屏背面莲池(图一五)。北齐前后,弥勒上生净土信仰衰落,随之阿弥陀净土信仰勃兴,佛教徒们普遍期望将来往生到西方阿弥陀净土世界,代表物象就是水池莲花。南北朝时期,道教经典难以见到净土信仰表述,唐宋间《太上慈悲九幽拔罪忏》记述,十方世界皆有天堂,道教善男信女们将来可得往生十方妙乐境界,犹如佛教净土信仰的翻版,该经能否反映南北朝时期道教信仰情况尚不清楚。清华道像水池莲花的表现,至少可以说明南北朝后期道教造像吸收了佛教净土的造型因素。