故宫院刊 | 周婧景 李无言:博物馆阐释中几个基本问题辨析

字号:T|T

2023-10-26 15:23 来源:故宫博物院院刊一 从阐释与诠释的辨析说起

” ( hermēneuein) 和 名 词 “

” ( hermēneuein) 和 名 词 “ ”( hermēneia) ,其分别被译作“to interpret”和“interpretation”。因此,从意译中不难判别“interpretation”一词,事实上是德文“Hermeneutik”的英译,两词乃同一所指。

”( hermēneia) ,其分别被译作“to interpret”和“interpretation”。因此,从意译中不难判别“interpretation”一词,事实上是德文“Hermeneutik”的英译,两词乃同一所指。 ”和名词“

”和名词“ ”,至今仍可找到原型,即古希腊语“hermeios”,该词指的是德尔菲神庙中的祭祀。它与动词“

”,至今仍可找到原型,即古希腊语“hermeios”,该词指的是德尔菲神庙中的祭祀。它与动词“ ”和名词“

”和名词“ ”都被用来形容古希腊神话中的信使赫尔墨斯(Hermes)。赫尔墨斯亦被称为“快速之神”,据说他不仅拥有两条大长腿,腿上还长有翅膀,因此代表速度快捷。他的任务主要是把奥林匹斯山上诸神的话传达给世间的凡夫俗子。由于两者语言不通,所以赫尔墨斯的信息传达并非真的像信使那样简单重复,而是要在传达的同时“翻译”和“解释”。“翻译”是指把神的语言变成人的语言,“解释”是对其中晦涩难懂的指令进行疏解,使其从我们不熟悉的世界转换为熟悉的世界。综上,诠释学即为一种语言转换,使之从神的世界到人的世界、从陌生世界到熟悉世界,其中核心内容是“转换”。

”都被用来形容古希腊神话中的信使赫尔墨斯(Hermes)。赫尔墨斯亦被称为“快速之神”,据说他不仅拥有两条大长腿,腿上还长有翅膀,因此代表速度快捷。他的任务主要是把奥林匹斯山上诸神的话传达给世间的凡夫俗子。由于两者语言不通,所以赫尔墨斯的信息传达并非真的像信使那样简单重复,而是要在传达的同时“翻译”和“解释”。“翻译”是指把神的语言变成人的语言,“解释”是对其中晦涩难懂的指令进行疏解,使其从我们不熟悉的世界转换为熟悉的世界。综上,诠释学即为一种语言转换,使之从神的世界到人的世界、从陌生世界到熟悉世界,其中核心内容是“转换”。二 阐释类型及博物馆阐释归属的辨析

三 博物馆阐释在推动博物馆转型中的功能辨析

1. 促使对信息的理解

2. 增强差异化体验

3. 改善后续行为

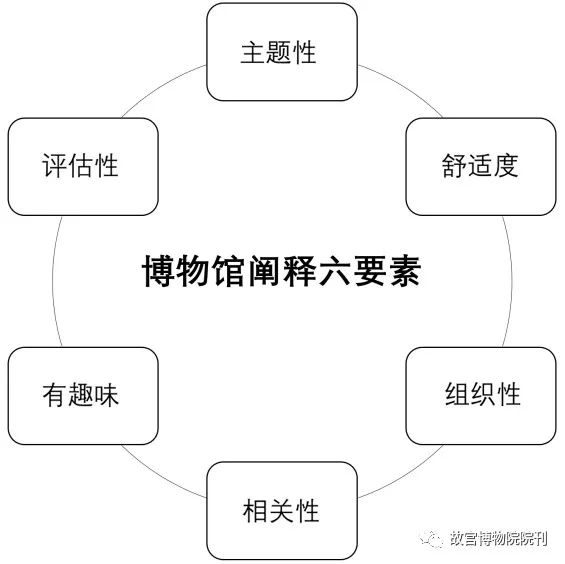

四 博物馆有效阐释的要素辨析

1. 主题性要素

2. 舒适度要素

3. 组织性要素

4. 相关性要素

5. 趣味性要素

6. 评估性要素

五 余论