[加]福开森 ˉ [法]伯希和 | 关于中国陶瓷图谱研究的争辩

译者引言

福开森(John Calvin Ferguson,1866—1945)是一位著名的加拿大裔汉学家,大半生寓居中国,致力于中国古物研究。同样享有盛誉的法国汉学家伯希和(Paul Pelliot,1878—1945),师从沙畹(Émmanuel-Édouard Chavannes),致力于中国学研究。1936—1937年,伯希和和福开森就《项氏图谱》的真伪问题展开了一场唇枪舌剑的争论。《项氏图谱》原为英国汉学家卜士礼(Stephen Wootton Bushell)[1]在1885年从怡亲王府购买的晚清文献(简称怡府本),原书名为《历代名瓷图谱》,开篇留有明代文人项元汴的钤印,内容记录了项元汴及其戚友的藏瓷,总计八十二件[2]。1908年,卜士礼和牛津大学出版社译印出版了《历代名瓷图谱》(Chinese Porcelain: Sixteenth-century Coloured Illustrations with Chinese Ms.Text)[3],并在1885年版原作的基础上增加了一件明瓷。该图谱为西方收藏界早期的陶瓷研究提供了图文对照的陶瓷参考指南,促使海外汉学对中国陶瓷的鉴研兴趣由外销瓷转向清以前的陶瓷,为西方提供了一套系统的中国陶瓷研究框架。

1931年,郭葆昌和福开森在北平觯斋书社共同校注出版了《校注历代名瓷图谱》(Noted Porcelains of Successive Dynasties)[4],它是卜士礼《历代名瓷图谱》的校注本,在西方汉学界引起了一场争议。学者的主流观点倾向于《项氏图谱》存在诸多问题。这场争议属伯希和与福开森的争锋最为精彩[5]。1936年,伯希和在《通报》上发表了《所谓的项元汴图谱》(“Le Prétendu Album de Porcelaines de Hiang Yuan-Pien”)[6]。伯希和考证了项元汴的家族、相关中国古器著录、相关术语来源等。第一,伯希和评价校注本的翻译较卜士礼《历代名瓷图谱》更优,同时还对该图谱的真伪问题提出了不同的意见。第二,伯希和使用《浙江通志》等材料证明项氏家族系出项忠,但是伯希和缺少《嘉兴府志》,无法确认项元汴和项忠的关系。第三,伯希和在考证项氏家族时,顺便提到“桃花村里人家”是项笃寿的藏印[7],并反对福开森曾提出的观点,即“桃花村里人家”是项元汴的藏印。第四,伯希和断言,《项氏图谱》全伪,虽不是纯出杜撰,其中可能经人杂凑成编,并录有实物、旧物。第五,伯希和利用《宣炉汇释》等材料证明《项氏图谱》的图式与谱文剽窃自中国古代著录,总结了《项氏图谱》的作伪来源,主要有《古玉图谱》《宣德彝器图谱》《绍兴鉴古图》和《格古要论》(其中《绍兴鉴古图》实际并不存在)。

1936年,寓居北京的福开森撰写了《一则评述的评述》(“Review of a Review”)一文,对伯希和进行了首次回应[8]。第一,福开森不认可伯希和研究项氏族谱的方法,即认为《浙江通志》足以解决项氏家族的问题,不必论述更多材料。福开森还提出,从《嘉兴府志》可知,项元汴是项忠弟弟项质的后代,也是项笃寿同父异母的兄弟。第二,福开森指出伯希和将项笃寿的钤印“桃花源里人家”误称为“桃花村里人家”。第三,福开森仍坚持《项氏图谱》是项氏后代整理项元汴的手稿所作。第四,福开森认为项元汴拥有《绍兴鉴古录》的手稿。第五,福开森评价伯希和是“学术工具”型学者,还批评伯希和无视绘图之美,论述散漫,玷污了图谱中的瓷器。

伯希和在1937年发表《福开森所谓的项元汴图谱》(“Le Dr. Ferguson et l’album Dit de Hiang Yuan-Pien”)一文,对福开森的回应作了一次辩驳[9]。第一,伯希和对缺少《嘉兴府志》表示遗憾,但他认为福开森说谎了,《浙江通志》并不足以研究项氏族谱,需要他证。第二,伯希和反对福开森的观点,即项元汴是项笃寿同父异母的兄弟,他认为福开森将中文的“从兄弟”误解为“同父异母的兄弟”。第三,伯希和承认自己将“源”误认为“村”是种种原因导致的疏忽大意。伯希和除了为自己辩护,还认为受到了福开森的挖苦,所以抨击福开森的学术错漏频出。例如,福开森将“法书名画”译为“standard books and noted paintings”,将“书画”译为“books and paintings”;还说福开森在鉴赏一幅名画时,关于该画作的收藏著录年代,在六个中就判断错误了五个。

这场争论最后在福开森第二篇简短的回应文章《又一则评述》(“Review of a Review”)发表后结束了[10]。福开森认为自己的回应是一种风趣而非挖苦,关于项氏族谱的论述也没有说谎。福开森仍然强调一点,认为伯希和论述项氏族谱是在乱人耳目,妨害了图谱中的瓷器之美。最后,针对伯希和对“法书名画”翻译的质疑,福开森进行了辩解,他认为英语单词“book”可以指代一本手写或印刷的论著,将“书”翻译为“books”是为了强调《项氏图谱》兼具手稿和印刷的内容。

上述辩论共四篇论文。1944年,北京大学的冯承钧(1887—1946)在《中国学报》发表了《〈历代名瓷图谱〉真伪考》[11],也就是上述伯希和在1936年《通报》上发表的第一篇论文《所谓的项元汴图谱》的译文,笔者不再翻译。笔者在此翻译了另外三篇论文,即上述福开森的两次回应与伯希和的一次辩驳。

福开森和伯希和二人由于研究方法大相径庭,不同的学术理念针锋相对,所以始终坚持己见,互不相让。伯希和的项氏族谱研究的确存在谬误,但他当时远在法国,缺乏中国古代文献,他本人对缺少材料也表示了遗憾。在当时,即使与中国学者相较,伯希和的版本学、目录学和考证学功力也不在其下。但对中国艺术的鉴赏与研究,福开森的确更胜一筹。另外,伯希和提到了福开森在论述中出现的诸多谬误,笔者认同。福开森的辩驳显然理不胜辞,错误颇多,避重就轻,偶尔言不达意,还拒不认错。相反,伯希和就比较客观与谦虚。其实,二人的辩驳实际上是来自不同研究领域的汉学家的争锋。福开森作为中国艺术专家,对研究中国古物的释名、形制、演变颇有建树。而同时期的伯希和作为中国文献学、语言学专家,研究文献、版本的功力可谓一骑绝尘。故笔者完整地译出他们二人精彩的辩论及其张扬的个性,希望能在中文的语境下还原这两位汉学家对陶瓷学与汉学的不同观点与执着。

本文所用插图均为译者根据内容自配,原文无插图。为阅读方便,译者还对文中提到的一些术语用注的形式作了解释。凡是没有写明“原注”的注释,均为译者注。

福开森

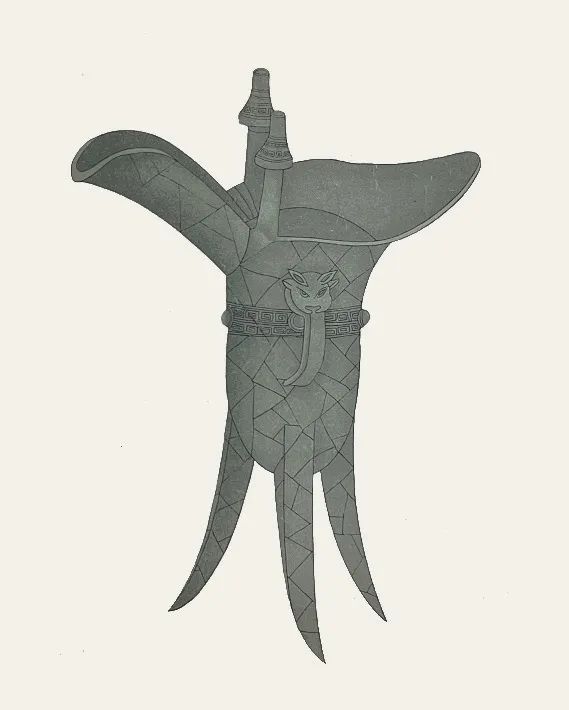

伯希和在《通报》发表了《中国陶瓷史评述》(“Notes Sur l’histoire de La Céramique Chinoise”,1923)[13],他提到了英美关于早期中国陶瓷的研究。这是一种鉴赏型研究,英美专家是“考古学家”,而不是“文献学家”。我对该文记忆犹新。对于郭葆昌与我合作的《校注历代名瓷图谱》,以及我在《皇家亚洲学会北华支会》上发表的《历代名瓷》(“Porcelains of Successive Dynasties”,1932)[14],我料想到伯希和的论述散漫,而非艺术层面的讨论[15]。因此,当我读到他发表在《通报》上的文章《所谓的项元汴图谱》(1936)的时候,我并不意外。但我很惊讶他采用了老套的写作手法,将概要放在标题,普通读者不必通读全文即可知悉文意。伯希和的文章使我想起了《韵石斋笔谈》[16]对项元汴的评论,我在图谱前言中还引用过,伯希和从中摘录了一些项元汴传记的笔记。在这些评论中,姜绍书(《韵石斋笔谈》的作者——译者注)谴责了项元汴在珍贵的画作和手稿上盖满他自己的印章的习惯,他将这一行为比作石崇在貌美内室的脸上烙印,以免她们潜逃;或者比作是在西子(即春秋越国美女西施——译者注)美丽的脸上胡乱涂抹[17]。伯希和的行为和项元汴无异,他的论述散漫,玷污了《项氏图谱》中的精美瓷器(本译文图1)。

伯希和的文章共计43页。其中,在17—32页,共计15页的内容是关于项氏族谱的研究。在36—47页,共计11页的内容是关于《宣德彝器图谱》的论述[18]。在第47—56页,共9页的内容是关于《绍兴鉴古图》的讨论[19],其中有一页写了《古玉图谱》[20]。对研读汉语的人来说,这些论述毫无新意。单参阅《浙江通志》就足以了解项氏谱系。而邵锐的两卷书[21]则足以讨论“宣德图录”[22]。《绍兴鉴古图》、“天宝局”[23]和“姜娘子”[24]的部分完全是猜测,可以略去,对汉学研究没有影响。因此,他的43页文章中,只有第35页的内容“碰巧”与图谱有关。

《项氏图谱》有八十三幅绘图,其中三十八件为项氏所藏,有二十二件是宋瓷。在二十二件宋瓷中,有项氏的七件定瓷(见校注本图三、图四、图十四、图二十四、图二十八、图五十一、图八十二)(本译文图2),三件钧瓷(见校注本图二十、图三十、图四十一)(本译文图3),一件东青瓷(见校注本图七十一),五件官瓷(见校注本图八、图十三、图十五、图五十、图七十四)(本译文图4),四件哥瓷(见校注本图十二、图十六、图二十三、图三十六)(本译文图5),两件龙泉瓷(见校注本图二十六、图二十七)(本译文图6)。所有瓷器都值得细看。项氏将定瓷描述为“洁白无瑕如羊脂玉”(见校注本图四),还描述为“如无瑕的凝脂玉器”(见校注本图六)。这些描述很准确,也纠正了《格古要论》中的误解“有泪痕者是真”。项氏区分了不同紫定器(产于定州的紫色器物)的颜色,例如淡紫色(见校注本图三)和亮紫色(见校注本图二十四、图五十一)(本译文图7)。我只见过两件紫定瓷,这两件瓷器分别属于郭先生和陈锡钧[25](ch’en hsi-ju),它们证实了以上颜色的区分。项氏称“尊”[26]的款制(见校注本图二十)为“制度典雅”(elegant and refined),还赞美“此尊式雅色佳,当与定、汝、官、哥诸器并驾齐驰矣”。项氏的赞美是一种对钧瓷的偏爱,这一点可以从清宫旧藏的钧瓷中得到印证(本译文图8)。同时,私人收藏和公共收藏可能也有钧瓷。项氏形容东青瓷(传为北宋开封东窑的淡青色器物——译者注)(见校注本图七十一)“青如叠翠”,诗意而准确。郭先生所藏的一件东青瓷正如项氏所述。项氏这样描述官窑水丞(见校注本图十三)(本译文图9),釉色如“釉色粉青,冰纹片裂”及“制度典雅,文而不华,朴而近质”。

图 2 ˉ《校注历代名瓷图谱》图八十二

图 3 ˉ《校注历代名瓷图谱》图二十

图 4 ˉ《校注历代名瓷图谱》图五十

图 5 ˉ《校注历代名瓷图谱》 图十二

图 6 ˉ《校注历代名瓷图谱》图二十六

图 7 ˉ《校注历代名瓷图谱》图五十一

图 8 ˉ 宋代钧窑玫瑰紫釉葵花式花盆 ˉ 北京故宫博物院藏

图 9 ˉ《校注历代名瓷图谱》图十三

项氏没有汝瓷。他称汝瓷稀少,好在他可以鉴赏朋友收藏的汝瓷。他(项元汴——译者注)说,申时行收藏的圆觚(见校注本图二十二)(本译文图10)釉色蔚蓝,而且“周身无裂片”。让人不解的是,我们(郭葆昌和福开森——译者注)只在清宫旧藏中发现了蔚蓝色的汝瓷,但从未见过“周身无裂片”的汝瓷实物。我们习惯性以为汝瓷有蟹爪纹和支钉痕,所以对项氏所述的正误与否持保留态度。我们一直听说陈氏[27]收藏了一件觚,这件觚最终证明项元汴是对的(即上述校注本图二十二——译者注)。郭先生多次想得到它而无果。直到两年前,《校注历代名瓷图谱》出版后,他得到了这件觚。我们很高兴,这正是项氏所提到的那件釉面无裂纹的瓷器。《项氏图谱》对其纹饰、大小、形制描述准确,《宣和博古图录》[28]中有一件青铜器与之类似。虽然陈氏(陈锡钧——译者注)没有见过《项氏图谱》,但是陈氏和申氏[29]有姻亲关系,因此能够确定陈氏的圆觚和项元汴见到并描述的是一样的。相较绘图二十二(校注本——译者注),陈氏所藏觚的内釉不是白色,而与外釉颜色相同。这件觚最终由郭先生收藏,证实了项元汴对它的赞誉——“此汝窑诸器中之绝品也”。

图 10 ˉ《校注历代名瓷图谱》图二十二

因为验证项氏所述明瓷的真实性轻而易举,所以我还没谈到明代瓷。在大维德(英国陶瓷收藏家David Percival——译者注)的收藏中,一件宣德墨砚与《项氏图谱》中绘图九的瓷器一模一样。无独有偶,在尤默弗帕勒斯(Eumorfopoulos)的收藏中,一件祭红三鱼把杯酷似《项氏图谱》中绘图五十四的把杯。

一个致力于研究“项氏族谱”的文献学家对这些陶瓷的典雅优美视若无睹。伯希和缺少《嘉兴府志》,无法确认项元汴和项忠的关系。如果有这份文献,他就会发现,在第53卷第2页上,项元汴是项忠弟弟项质的曾孙,不是项元淇的兄弟,而是同父异母的兄弟。伯希和对项元汴的弟弟公安的存在表示怀疑,仅仅因为他发现没有其他文献提到过这个人。如此说来,伯希和甚至可以推测项元汴没有父亲,因为迄今为止没有关于他父亲名字的记载。我认为项笃寿是项元汴的哥哥,抑或是同父异母的兄弟。伯希和提到,在大英博物馆藏有的一幅顾恺之的画作,他发现其中有项笃寿的藏书印——“桃花村里人家”[30]。我认为这里存在误读。从顾恺之的画作上可以看到,该藏书印应该是“桃花源里人家”,同时也是项元汴的众多钤印之一。在1932年发表在《皇家亚洲学会北华支会》上的文章中,我提到过这一点。值得注意的是,出于对万卷藏书的赞美之意,唯有朱彝尊将项笃寿的藏书阁称为万卷堂[31],而《嘉兴府志》并不称项笃寿的藏书阁为万卷堂。“笃”字含义的出处可能来自《元史》中提到的“耆宿”[32],指代“认真”的士人。这可能是朱彝尊称项笃寿的藏书之地叫万卷堂的原因。但是,鉴赏项氏的优美陶瓷无须深究“项氏家族”。

伯希和认为,项元汴没有留下任何著述,谈不上是一个学者(scholar)。但是学者的范围不应局限于著者(writers)层面。项元汴的藏书楼天籁阁,频频被赞誉为举国上下法书名画(standard books and noted paintings)的最佳收藏地之一。我们的批评家(即朱彝尊——译者注)从《韵石斋笔谈》中引用了一段话,称他的藏书楼为“三吴珍秘,归之如流”。朱彝尊在他的诗《怀乡口号》中追忆藏书楼:

墨林遗宅道南存,词客留题尚在门。天籁图书(books and paintings)今已尽,紫茄白苋种诸孙。

朱彝尊在脚注里提到,诗中所提到的门上的诗是皇甫子循和屠纬真所题,伯希和这类“学术工具”型(quasi-scholarly device)的学者看到脚注应该很高兴。项元汴的墓地不远,就在陡门桥南岸寒字圩。黄承玄[33]和董其昌参与了项元汴墓志铭的撰写。可惜的是,在编撰《四库全书》的时候,虽然学者们穷搜博采,但仍没有发现藏书楼的收藏著录。乾隆皇帝对项元汴钦慕有加,竭尽所能搜罗项元汴的收藏。他对这些收藏视若珍宝,习惯性地在获得任何藏品后留下颂词。

项元汴在图谱中提到的书卷或者手稿,很可能就在他的藏书楼里,也就是《绍兴鉴古录》《宣和博古图录》《考古图》[34],还有从唐朝天宝年间(742—756)到宋元时期在句容[35]铸熔的铜器的记录。在上述三种图录中,我们认为项元汴拥有后两种。《绍兴鉴古录》的版本存疑。洪业[36](Dr. William Hung)让我注意到,在《美术丛书》[37][ed.3/15b(此符号是福开森所加——译者注)]中收录的周密(1232—1308)[38]的《云烟过眼录》,其中提到了《绍兴稽古录》二十卷,这似乎是一个有注释的图录。《绍兴稽古录》可能只有手稿,类似于我和廉南湖(廉泉)在1931年印刷出版的《西清古鉴》的续鉴(second supplement),或者由我的同事郭先生收藏而没有出版的弘治原本《本草》(Hung Chih illustrated)。我们在手稿方面很有经验,得到了不同于伯希和的结论。我们完全相信,项元汴的天籁阁有充足的手稿资料,这些资料包括在嘉兴之乱中失散的宣德和句容宫场铸器的记录。在这场浩劫中,有些资料在项氏家族中保留,其中很有可能有我们现在看到的《名瓷图谱》的手稿。

关于图谱,我们并没有心存幻想。我们认为图谱现在呈现的形式并非由项元汴编排。在《校注历代名瓷图谱》的前言中,我们认为它(卜士礼《历代名瓷图谱》——译者注)是“国外学者后来所有研究的基础之一”[39]。而且,“尽管很多人认为怡府本是项氏祖本,但我们认为这是错误的”。[40]卜士礼的图谱在1908年出版,被后来的作家反复引用,但是没人提到图谱不是项氏祖本。我们首先注意到这一点,然后继续纠正了几个文本的错误,把有些错误归咎于项元汴不熟悉工艺品的制作过程。由于铭记“先行者的面前荆棘丛生”,我们对项元汴的错误宽容以待,强调其谱文的价值在于为我们描述了(陶瓷的)颜色和器型。去掉舛误后,我们没有理由对怡府本前言所记载的图谱作者是项元汴产生怀疑。相较于猜测项氏手稿是如何变成、何时变成现在的图谱,我们更倾向于提出一个自然的解释:“传抄本是项氏后代所作。”如果我们先前给出任何其他推测,那么就是项元汴陆续记录下他看到或得到的这八十三件器物。项元汴在谱文中,表明图谱的绘图酷似其他图稿中的某些图式,这些图式来自《考古图》《宣和博古图录》和《绍兴鉴古录》,还有项元汴所藏天宝局、姜娘子铸器的记录。他亲自为找不到现成图式的器物绘图。项元汴的手稿后来被他的后人整理编著,收至怡亲王府。卜士礼第一次购买的手稿就来自怡亲王府的收藏。卜士礼的审美高度敏锐,他找到牛津出版社,把这份手稿编译出版。为此,他值得赞誉。

根据真凭实据和合理推测,郭先生和我相信图谱的作者是项元汴。当我们将大量清宫旧藏分门别类时,许多器物让人联想到《项氏图谱》提到的颜色和形制。对比乾隆皇帝在紫禁城宫殿的器物底部镌刻的文字和项元汴的叙述,我们发现两者大致相同。在审查故宫陶瓷之后,项元汴的评语让我们愈发觉得出版图谱的校注本刻不容缓。为了吸引人们去关注这些精妙绝伦的陶瓷,在校注本和本文中,我们都没有对图谱的成书过程作过多的猜想。我们认为项元汴极可能是图谱的作者。因为他家富资财,博雅好古,加之他有众多手稿书卷可供参考。他住在南宋临安(杭州)散佚的秘珍附近,恰巧能为卷本、绘画、金石和图谱所录的陶瓷一掷千金。很可能他为收藏的艺术品记录详备,但是只有陶瓷部分的记录在岁月的摧残中幸存下来。

我们在北平自编自刊,不辞辛劳地准备合适的纸张,并对比现存样本的形制和颜色,期冀还原《项氏图谱》中精美的陶瓷。在伯希和的文章中,他在第一段和蔼地称校注本为“华丽刊物”,在第二段中赞许了我的翻译。但是到了第三段,伯希和笔锋一转,高谈“项氏族谱”和某些书籍的真伪,而无视绘图之美。随他去吧,我们专注于图谱。

伯希和

在1936年发表于《通报》的论文中,我提到“所谓的项元汴图谱”首先由卜士礼编译,后由郭葆昌和福开森编译。我判定该图谱是伪作,并将该图谱与其他伪作对比,认为可以追溯至17世纪末。我的文章是客观的,没有对任何人进行攻击。然而,在1936年的《皇家亚洲学会北华支会》上,福开森博士用讽刺(sarcasmes)的语言回应了我的观点。我认为有更好的方式进行讨论。

福开森博士首先声明,我的文章对于那些研读汉语的人来说毫无新意;单参阅《浙江通志》就足以了解项氏谱系;邵锐的两卷书则足以讨论《宣德彝器图谱》。福开森博士非常清楚他在说谎,《浙江通志》对项氏家族的记载有误,而邵锐先生的论述也没有提到《宣德彝器图谱》中的根本可疑之处。

在试图重构项元汴的族谱时,我遇到的困难在于,根据我掌握的文献,很难将他视为项忠大臣(1421—1502)的后代。并且引以为憾的是,我无法查阅《嘉兴府志》。福开森博士有机会翻阅《嘉兴府志》,并由此推断,项元汴不是项忠的曾孙,而是项忠弟弟也就是项质的后代。并且项元汴不是项元淇的亲兄弟,而只是同父异母的兄弟。至于项笃寿,福开森博士在他是项元汴的亲兄弟还是“同父异母的兄弟”之间犹豫不决。就算福开森博士正确理解了他所依据的文本(且他没有注明原文),问题仍然存在。实际上,同父异母的兄弟是同一个父亲的儿子,也拥有相同的姓氏。我认为,项笃寿的儿子项德祯[42](Hsiang Tö-tcheng)是项忠的曾孙。因此,无论项笃寿是项元汴的亲兄弟还是同父异母的兄弟,他都是项忠而不是项忠弟弟的曾孙。令人费解的是,福开森博士在看到我的文章后居然没有意识到这一点。该问题可以通过查阅《嘉兴府志》解决。让人遗憾的是,福开森博士在北京与中国学者合作的时候,没有更好地利用他获得的宝贵资料。或许福开森博士将中文文本中的“从兄弟”(cousins)误解为了“同父异母的兄弟”(demi-frères)?

我同意福开森博士关于钤印的观点。项笃寿的藏书印“桃花村里人家”的正确读法为“桃花源里人家”。我在脚注中应该使用后者。而我引用了叶昌炽在《藏书纪事诗》第三卷第20页所写的“村”,忘记指出“村”应为“源”。但这并未改变印章的主人。的确,我不赞同福开森博士和其他人将印章归属于项元汴,还指出了叶昌炽认为“桃花村里人家”是项笃寿的印章,并提供了另一个支持这个结论的论据。但我认为这样做不是一种冒犯。

所谓的项元汴图谱提到了《绍兴鉴古图》,福开森博士为了论证的需要将其改为《绍兴鉴古录》。根据福开森博士的说法,项元汴肯定拥有该图录,因为洪业告诉福开森博士,约在1300年,周密的著作中提到了《绍兴稽古录》。问题的关键不在于此。我的文章已经指出,1595年的《清秘藏》中提到了《绍兴稽古录》,《绍兴鉴古图》的标题很可能是根据《绍兴稽古录》的标题略作修改而来。我试图在一篇文章的注释中(《通报》1936年,第345—346页)阐明《绍兴鉴古录》与现存《绍兴内府古器评》[43]的关系。正如我的猜测,《项氏图谱》中提到的《绍兴鉴古图》和《宣德彝器图谱》中提到的《绍兴鉴古录》,并无他据,很可能是出自同一个地方(officine)。

我曾说过:“项元汴非学者,而是艺术家和书画家,尤其是一位大收藏家。”令我不解的是,福开森博士由此便得出结论,并花费半页的篇幅来证明这一点——我认为项元汴没有藏书楼。然而,福开森博士在这个问题上犯了一个错误。他将“法书名画”译为“standard books and noted paintings”,并将“书画”译为“books and paintings”[44]。我需要提醒一下这位北京故宫博物院的顾问,法书(以及书画中的书)不是指“标准的书籍”,而是指真迹或摹本(des autographes ou des facsimilés d’autographes)。

除此以外,福开森博士的五页论述满是挖苦(raillerie hautaine)。据他所说,我的脚注是“学术工具”,并且,我通过无用的讨论玷污了项元汴的迷人的瓷器。我在美的道路上引入了一个“腌鲱鱼”(hareng-saur)[45]。可惜,我不会屈从于福开森博士的圈套。当地学者为福开森博士提供的大多为一手资料,但他常常歪曲其中的信息。例如,福开森在《皇家亚洲学会北华支会》上发表的一文中,他试图将“昭陵六骏”归属于宋代。当福开森专行独断的时候,他就会变得目光短浅,错漏频出。一般来说,非汉学专家常常忽视福开森的谬误。为此,我从福开森博士1927年出版的《中国绘画》[46]中摘取了六行文字如下。该段文字展示了大英博物馆藏顾恺之名画的“收藏著录”经过。

20世纪

由此可见,上述六个中,仅一个世纪正确!

我为再次提供“腌鲱鱼”而道歉,并很乐意将盖子盖回桶上。

福开森

在《通报》第三十二卷第1期中,伯希和教授发表了《所谓的项元汴图谱》。作为对伯希和的回应,在去年《皇家亚洲学会北华支会》第200页,我发表了《一则评述的评述》。我非常遗憾地发现,在《通报》第三十三卷第1期的《福开森所谓的项元汴图谱》中,伯希和教授认为我的回应是“讽刺”和“挖苦”,但是我认为那是一种风趣。伯希和教授认为他的评述是客观的,而非主观的,我相信我的回应同样如此。我提到脚注是一种“学术工具”,伯希和教授却将此视作我在与他针锋相对。然而,重读我写的内容会发现,我当时只是将大量添加脚注的做法视为现代通例,并没有特指他的注释。博士生通常在学位论文中添加大量脚注,目的是向导师们显示他们深稽博考。据我所知,一个作者对主题越洞彻,他的脚注就越精简。也许这是我的一隅之见,我的观点不值一哂。

我有理由怨咎伯希和教授的过激言辞。在《福开森所谓的项元汴图谱》中,他断言,当我写下“单参考《浙江通志》就足以了解项氏谱系,而邵锐的两卷书则足以讨论‘宣德图录’”时,我就知道自己在说谎。相反,我可以向他保证,我对事实真相知无不言。我仍然主张,伯希和对“项氏族谱”和“宣德图录”的讨论是乱人耳目,还妨害了图谱中的瓷器之美。

我将“法书名画”翻译为“standard books and noted paintings”。我认为,为了回应伯希和教授对此的质疑,引用英语单词“book”的定义就足矣。《世纪辞典》对“book”的定义如下:“一篇无论以任何材料手写或印刷、以任何便利的形式编排而成的论著,例如犹太人使用的长羊皮卷、中国人在发明纸张之前使用的竹简,或者如现代常见的用纸张装订在一起的形式;无论是书写或印刷的文学作品,特指篇幅较长的作品。”我在下一段提到了书卷和手稿[49],如果读者继续阅读就会发现,我有意地将“书”翻译为“books”,目的是强调《项元汴图谱》兼具手稿和印刷的内容。在《中国艺术讲演录》[50]中,我将“书画”这个术语翻译为“writings and paintings”。据我所知,这是首创。伯希和教授比我更晚。他告知其他人,包括北京故宫博物院的人,汉字“书”在“书画”中的意思是真迹或摹本。当然,“书”确实有这个意思,但有时候也有更多含义,除了英文单词“book”,现在还通常用于指印刷的书籍,也可以表示“一本手写或印刷的论著”。

伯希和教授沉溺于针对我的工作,但我不能误入歧途。难道我们不都是皇家亚洲学会北华支会的荣誉会员吗?我们讨论的难道不是一本载有历代名瓷绘图的美丽图谱吗?愿我们心迹双清。

注释:

[1]卜士礼是英国早期中国陶瓷收藏和研究的权威,为驻华英国领事馆医生,直到1899年因病退休。他在华33年,好鉴赏与研究中国陶瓷,出版过多部关于中国陶瓷的著作。参见H. Cordier, “S. W. Bushell,” T’oung Pao IX, 1908, pp. 596-597.

[2]S.W. Bushell, M. D.,“Chinese Porcelain before the Present Dynasty,”Journal of the Peking Oriental Society I (1886): 55-119.

[3]S.W. Bushell, C.M.G., M.D., Chinese Porcelain: Sixteenth-century Coloured Illustrations with Chinese Ms.Text, ed. Henry Frowde (M.A., London, Edinburgh, New York and Toronto: Oxford at the Clarendon Press, 1908).

[4]郭葆昌编、福开森编译《校注历代名瓷图谱》,觯斋书社,1931。

[5]《项氏图谱》的版本流传过程详见译者拙文《卜士礼〈历代名瓷图谱〉对西方中国陶瓷研究的贡献》(待刊)。

[6]Paul Pelliot,“Le Prétendu Album de Porcelaines de Hiang Yuan-Pien,” T’oung Pao XXXII, Livr. 1 (1936): 15-58.

[7]J. C. Ferguson,“Porcelains of Succesive Dynasties,”Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society LXIII (1932): 9.

[8]J. C. Ferguson, “Review of a Review,” Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society LXII (1936): 202.

[9]Paul Pelliot, “Le Dr. Ferguson et l’album Dit de Hiang Yuan-Pien,” T’oung Pao XXXIII, Livr. 1 (1937): 91-94.

[10]J. C. Ferguson, “Review of a Review,” Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society LXVIII (1937): 74-75.

[11]伯希和:《〈历代名瓷图谱〉真伪考》,冯承钧译,《中国学报》1944年第2期,第38—54页。

[12]J. C. Ferguson, “Review of a Review,” Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society LXII (1936): 200-204.

[13]Paul Pelliot,“Notes Sur l’histoire de La Céramique Chinoise,” T’oung Pao XXII, No. 1 (Mar., 1923): 1-54.

[14]J. C. Ferguson,“Porcelains of Succesive Dynasties,”Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society LXIII (1932): 1-13.

[15]此处原文为“would be a discussion of art”,译为“我(福开森)料想到伯希和会从艺术层面进行评述”。福开森在1937年《通报》第68期发表了《又一则评述》,其中谈到该处有误,致使福开森的原意传达错误,应改为“would be a discursive essay rather than a discussion of art”,正确的翻译应为“我(福开森)料想到伯希和的论述散漫,而非艺术层面的讨论”。参见J. C. Ferguson,“Review of a Review,”Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society LXVIII (1937): 74。

[16]即清姜绍书著《韵石斋笔谈》。

[17]姜绍书《韵石斋笔谈》曰:“每得名迹,以印钤之,累累满幅,亦是书画一厄,譬如石衙尉以明珠精镠,聘得丽人。而虞其他适,则黥面记之。抑且遍黥其体,使无完肤。较蒙不洁之西子,更为酷烈矣。”(姜绍书:《韵石斋笔谈 天壤阁杂记》,中华书局,1985,第27—28页)

[18]经伯希和考证,《宣德彝器图谱》共二十卷,是一部清代作品。参见伯希和:《〈历代名瓷图谱〉真伪考》,第47-48页。

[19]据伯希和考证,《绍兴鉴古图/录》是指《清秘藏》著录的《绍兴稽古图》,但已经无图。参见伯希和:《〈历代名瓷图谱〉真伪考》,第54页。《绍兴稽古图》《绍兴鉴古录》《绍兴鉴古图》是三个版本,目前学界对此问题仍存在争议。该段内容的页数有误,如“在第47-56页,共9页”,实为10页。

[20]《古玉图谱》旧题宋代龙大渊等人在1176年撰,未见宋、明代文献著录,《四库总目》已断定为伪编。伯希和在欧洲见到了初印于1710年的《古玉图谱》残抄本。译者推测该《古玉图谱》是清代的流行刊本。

[21]邵锐:《宣炉汇释》,西泠印社,1928。

[22]“宣德图录”有三个版本,即《宣德彝器图谱》二十卷、《宣德鼎彝谱》八卷、《宣德彝器谱》三卷。

[23]“天宝局”是唐代铸造铜器的机构。明曹昭《新增格古要论》卷六曰:“唐天宝间至南唐后主时,于句容县宫场以铸之。”见舒敏编,王佐增、王云五主编《丛书集成·初编》之《新增格古要论》二,商务印书馆,1939,第135页。

[24]“姜娘子”是元代一位铸造铜器的人。参见伯希和:《〈历代名瓷图谱〉真伪考》,第51—53页;前揭明曹昭《新增格古要论》卷六曰:“元杭州姜娘子、平江路王吉,铸铜器皆得名。花纹虽粗。姜铸胜于王吉。俱不甚值钱。”舒敏编,王佐增、王云五主编《丛书集成·初编》之《新增格古要论》二,第136页。

[25]陈锡钧(1880—1961?),江苏淮阴人,好收藏,西泠印社早期社员,与郭葆昌相熟。译者认为,民国时期与该威妥玛拼音“ch’en hsi-ju”接近的人物应为陈锡钧。福开森将陈锡钧的名字误写为“ch’en hsi-ju”,正确写法应为“ch’en hsi-jun”。参见周家珍:《20世纪中华人物名字号辞典》,法律出版社,2000,第82页。

[26]郭葆昌编、福开森编译《校注历代名瓷图谱》,图二十“宋钧窑双凤小尊”。

[27]原文此处为“the Ch’en family of Wei-hsien”。清代“Wei-hsien”通常指“威县”“魏县”。上述陈锡钧生于浙江省永康县杜溪。该“Wei-hsien”应是福开森的谬误之一。参见《杜溪陈氏宗谱》,1947,未公开出版。

[28]《宣和博古图录》是由宋徽宗敕撰、王黼编纂的中国宋代金石学著作,共三十卷,编纂始于宋大观元年(1107),成书于宣和五年(1123)之后。

[29]据译者推测,陈锡钧和申氏可能具有姻族关系,但没有直接的姻亲关系。明清时期,与申氏家族有姻亲关系的陈氏有长洲陈氏和宜兴陈氏。参见《杜溪陈氏宗谱》;李龙云:《明清苏州申氏家族婚姻与继嗣关系研究》,硕士学位论文,苏州科技大学,2018。

[30]前揭伯希和:《〈历代名瓷图谱〉真伪考》,第40—41页。

[31]朱彝尊(1629—1709),字锡鬯,号竹垞,又号金风亭长,清代学者、藏书家。参见叶昌炽:《藏书纪事诗》,北京燕山出版社,2008,第208页。

[32]原文此处为“K’uo-li-chi-ssu”,可能是“XX耆宿”。经译者考证,在《元史》中,该威妥玛拼音所指代的汉语词汇并未出现,只有“耆宿”“百官耆宿”。

[33]原文为“Huang Ch’eng-yuan”,项元汴的墓志铭有黄承玄参与,此处应该是福开森的笔误。参见李万康:《从撰铭到书丹:董其昌〈项墨林墓志铭〉与〈项墨林墓志铭卷〉》,《文献》2021年第1期,第2、116—132页。

[34]《考古图》是北宋金石学家吕大临(1040—1092)的著作,共十卷,成书于元祐七年(1092),系统著录了当时宫廷和私家收藏的古代铜器、玉器。

[35]句容县自南宋已有之,现位于南京。见前注释23。

[36]即中国人洪业(1893—1980),号煨莲(畏怜),英文名为“William Hung”,著名史学家、教育家。

[37]黄宾虹、邓实编《美术丛书》二集第二辑《云烟过眼录》:“子昂又云北方好事者收绍兴稽古录廿册,皆高宗时所收三代古器各图,其物或青或红,各抚其款于右。亦各有考证,如宣和博古图加详。近世诸公所收者多在焉。”(浙江人民美术出版社,2018,第92页)

[38]周密的卒年目前尚存在争议,或约1298年,或1308年。

[39]《校注历代名瓷图谱》前言的中英原文为:“海外流传甚广,欧美瓷集莫不滥觞于此”(“It has become one of the basic books on which all later studies by foreign scholars have been founded”)。

[40]《校注历代名瓷图谱》前言的中英原文为:“始谓怡府所藏,当为墨林祖本……乃知已是项家子姓录副之帙。辗转临摹,致多疏舛也”(“Although it was thought by many that the copy found in the palace of the Prince of Yi was the original one made by Hsiang Yüan-pien we consider this opinion erroneous”)。

[41]Paul Pelliot,“Le Dr. Ferguson et l’album Dit de Hiang Yuan-Pien,” T’oung Pao XXXIII, Livr. 1 (1937): 91-94.

[42]在伯希和1936年发表的《所谓的项元汴图谱》中,汉字“祯”出现了三次,均音译为“tcheng”。参见Paul Pelliot,“Le Prétendu Album de Porcelaines de Hiang Yuan-Pien,” T’oung Pao XXXII, Livr. 1 (1936): 20, 22, 23。

[43]《绍兴内府古器评》传为南宋绍兴年间(1131—1162)之古铜器目录,旧题张抡撰,共二卷。参见曾宪通编《容庚文集》,中山大学出版社,2004,第70-84页。

[44]福开森在1936年《通报》上发表《一则评述的评述》的第202页,将“图书”翻译为“books and paintings”,该“图书”指的是“书画”。参见朱彝尊《曝书亭集》上《怀乡口号八首》曰:“作者自注:项处士元汴,有天籁阁,蓄古书画甲天下,其阁下有皇甫子循、屠纬真诸公题诗,尚存。”(世界书局刊印,1937,第125页)

[45]腌鲱鱼会散发一种难以消散的恶臭。某些政府规定不许在住宅区内开启鲱鱼罐头。

[46]J. C. Ferguson, Chinese Painting (Chicago:The University of Chicago Press, 1927), p. 53.

[47]原注:梁清标(?—1691),先于安岐(安仪周)得到《女史箴图》。

[48]原文编辑注:福开森指出,他发表于六十七卷的文章《一则评述的评述》中存在一些疏漏,具体有两点:在第200页的第十行,“Asiatic”后面遗漏了“Society”;另外,“would be a discursive essay rather than a discussion of art”才是原话。译者注:参见J. C. Ferguson,“Review of a Review,” Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society LXVIII (1937): 74。

[49]J. C. Ferguson, “Review of a Review,” Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society LXII (1936): 202.

[50]J. C. Ferguson, Outlines of Chinese art (Chicago: The University of Chicago press, 1919), p.12.

[福开森(John Calvin Ferguson,1866—1945),加拿大裔汉学家,中国艺术鉴藏家。伯希和(Paul Pelliot,1878—1945),法国汉学家,语言学家。陈云凤,四川大学艺术学院。]