戴悦 | 皇家安大略博物馆藏《朝元图》的视觉分析与现代展示

一、皇家安大略博物馆藏《朝元图》简介

1937年,时任加拿大皇家安大略博物馆(简称ROM)中国艺术主管的怀履光主教(Bishop William Charles White)从知名古董经销商“山中商会”手中购入了两幅壁画,名为《朝元图》(也称《神仙赴会图》,图1-1、图1-2)。这组壁画被安置在博物馆的特别展厅中,每幅约长10米,宽3米,几乎覆盖了展厅两侧的墙壁。这组壁画是用矿物颜料和墨水在黏土墙面上绘制完成的。由于博物馆的精心修复和保护,壁画的状况良好,依然色彩鲜艳。

图 1-1 ˉ 朝元图 ˉ 加拿大皇家安大略博物馆藏[Courtesy of ROM(Royal Ontario Museum),Toronto,Canada.©ROM]

图 1-2 ˉ 朝元图 ˉ 加拿大皇家安大略博物馆藏[Courtesy of ROM(Royal Ontario Museum),Toronto,Canada.©ROM]

《朝元图》的壁画分别描绘了一组道教神仙的行进队列。东侧壁画由真武和天蓬两位天将领队,其后是北斗七星,接着是三位主神:玉皇大帝、紫微大帝和后土。他们周围环绕着抬案和持扇的侍女,队伍最后以五星神和五行神结束。西侧壁画上的队伍由黑煞和天猷领首,其后是九天,接着是三位主神:不明神祇(可能是老子或救苦天尊)、东王公和西王母,周围同样环绕着侍女,队伍以十二地支结束。[1]尽管人物不同,两幅壁画在构图、画法和主题上却保持一致,互相呼应。这些神仙及其侍从的表情庄重肃穆,服饰典雅高贵,仪态稳健端庄,几乎全部面朝行进的方向。

然而,令人遗憾的是,这组壁画的背景信息非常模糊,其出处难以确定。根据博物馆的档案,画商当时告知这组壁画来自山西南部平阳府的一座名叫龙门寺的元代寺庙。1938年,怀履光曾派两名当地学生寻找这座寺庙,但并未得到任何有效信息。当地县志也没有相关的历史记录。[2]由于缺乏信息,专家们在修复、研究和展示这组壁画时面临很大的挑战。尽管如此,博物馆的前研究员曾嘉宝(Ka Bo Tsang)、道教艺术史学者葛思康(Lennert Gesterkamp)以及景安宁,通过对该壁画的风格和技法进行详细研究,均认为壁画应创作于13世纪末到14世纪初,来自晋南一座寺庙大殿的东西两壁,并使用了经典的“朝元图”道教图像形式。[3]在道教艺术中,所谓的“朝元图”是再现众神仙向最核心的神灵朝觐的场景,通常是神祇、天官和侍从乃至真人向道教神仙体系中的最高神“三清”(元始天尊、灵宝天尊、道德天尊)朝觐的图像。“朝元图”可以在多种媒介中呈现,比如寺院壁画、石窟、石刻、挂轴甚至是纺织品。

在风格、技巧和人物造型方面,这组壁画与当时晋南地区流行的马君祥及其门人的作品较为相似,其代表作是元代永乐宫三清殿的壁画《朝元图》。加拿大的这组壁画线条平稳流畅,笔法强劲有力且多变,画家擅长描绘人物的体积感和动态感,富有写实性特征。同时,画面色彩丰富,使用了红、黄、蓝、绿、白等多种颜料,饱和度较高,有极强的装饰效果。在博物馆的同一展厅中还陈列着另一幅大型壁画作品《弥勒说法图》。这是晋南地区画家朱好古和张伯渊于1298年绘制的作品,其人物造型、绘画技法和装饰元素与这组道教壁画有不少相似之处。通过将这三幅壁画分别放置在展厅的北、东、西三面墙上,博物馆将其转变成了一座元代中国寺庙的艺术殿堂。

二、元代“朝元图”壁画的构图与公共性

“朝元图”作为一种道教图式不仅作为装饰壁画而存在,还用于展示道教神仙谱系、供信徒膜拜,以及道士内观存神的视觉辅助,在多种宗教场景和仪式中起着至关重要的作用。根据艺术史家葛思康和柳扬的研究,“朝元图”模式可以追溯到东汉祠堂和墓葬中的拜谒礼仪图,其中最重要的人物正面端坐在图像的中心,两侧则是一排排面向中央,弯腰作揖拜谒的人物。[4]到了北朝时期,佛教和道教的信徒将这种图式运用在造像碑上,用佛祖、老子或天尊取代早期图像中间的西王母、家族祖先,并在两侧加上供养人或神仙形象,从而产生了众多精美的宗教石刻艺术,如供养石碑、礼佛图等。一些信奉道教的家庭将刻有元始天尊的石碑放在家族祠堂中,希望通过敬奉神灵和举办仪式来超度已故的祖先。[5]可见,这类道教图像自形成以来,就将肖像学与宗教实践紧密结合,辅助道教仪式的实行与产生效用。

自唐代以来,朝元图式逐渐以寺庙壁画和洞窟雕塑的形式融入建筑空间,从平面构图转向墙面和室内空间的利用。直至宋代,道教的神仙谱系也逐渐巩固,以三清为最高,六御或四帝二后为主要神灵,[6]其次是天地水三官、四圣、星神等其他神祇。[7]当这个复杂的神仙谱系呈现在艺术作品中时,创作者们必须清楚地区分出神灵的不同等级。例如,被朝觐的神灵通常位于空间中央,面向南部的光源(门或洞口)和外部观众,因而处于观者视线上的中心区域,以突显其重要地位。而参与朝元的天神队列往往出现在两侧的墙壁上,面向中心区域的主神。以南宋的大足南山“三清古洞”为例,工匠们将三清和六御的造像放在中心柱的前部龛中,面朝洞口。上层龛中,三清位于中间,六御中的两位分别坐在三清两旁,其余四位则位于龛的下层。洞窟内三面的墙壁上有六排尺寸相同的高浮雕人物,代表一般神祇和天官,均面向中心柱。这种构图表明所有天界的神祇都参与了“朝元”的场景。

尽管缺乏原始的背景信息,但如果将加拿大的《朝元图》与相同时期以“朝元”为主题的壁画进行比较,并结合位置信息,我们依然可以推测出这组壁画的基本功能以及与观看者的互动情况。在中国北方现存13世纪中期至14世纪中期的寺庙中,至少有三所殿堂中装饰有“朝元图”主题的大型壁画,它们分别为陕西药王山的南庵(建于1260—1368年)的元殿壁画,河北曲阳的北岳庙(建于1270年)壁画,以及永乐宫的三清殿(完成于1325年)壁画。[8]其中,南庵和北岳庙中的壁画采取了不同于ROM壁画的构图模式和绘画技法。南庵元殿内的壁画采用了松散的人物组织方式,每幅图像中分别描绘了六组天神,并以浓厚的云气间隔开。图像中人物形象的塑造远没有晋南壁画的精致和大气,不仅尺寸较小,并且线条细弱、笔法单一。人物个性特征也不够鲜明,比较接近于明代以后的绘画风格。[9]北岳庙德宁之殿中的壁画采用了与南庵相似的构图,并且人物的重要性被进一步弱化。与之相对的是,壁画中的山水地形,诸如河流、山脉、古松等,极具辨识度,且占据了画面一半以上的篇幅。

从壁画的构图和人物造型来看,加拿大的《朝元图》与永乐宫三清殿(图2-1)的最为接近,与南庵和北岳庙的差别比较大。在加拿大的这组壁画中,每个人物都占据了相当大的篇幅,尤其是画面中间的三位主神几乎占据了从上到下的整个画面。即便是成群出现的神祇,如北斗七星,也不会与同一区域内的其他神祇并列出现。永乐宫三清殿的壁画也采用了以人物为主的构图模式,尽管人物数量(286位)要远远多于加拿大壁画中的人物数量(59位)[10],但这两者的主要区别在于前者尺寸更长,且人物组织得更加紧凑。此外,两套壁画在绘画技法上也有不少相似之处,画家用有力的笔触、流畅的线条勾勒出每个人物的轮廓,并对他们的外貌、神态到动作和服饰进行细致的描绘,从而突出人物不同的仪态和性格特征,写实性很强。考虑到永乐宫同样位于山西南部,且完成于14世纪初,这两组壁画的制作团队可能会有一定的重合或信息交流的情况,这进一步增强了它们之间的可类比性。

图 2-1 ˉ《朝元图》局部 ˉ 永乐宫三清殿

除了构图模式,这些壁画所在宫殿的位置差异也会对壁画的呈现效果产生重要影响。根据清代县志中的永乐宫平面图(图2-2)和现代测绘地图,[11]这座道观的主体采用了皇宫建筑群的模式,主要建筑物沿着南北中轴线排列,包括宫门、无极门、三清殿、纯阳殿、重阳殿(七真殿)和丘祖殿。其中后四大殿用于礼拜道教中的神祇和全真教中的重要人物,同时也是举办各类道教仪式的重要场所。《朝元图》所在的三清殿是整个永乐宫建筑群中的第一个主要宫殿,也是最大的建筑,面阔七间,进深四间(28.44m×15.28m)。为了考察三清殿与整个建筑群之间的关系,我们可以用比尔·希列尔(Bill Hillier)和朱莉安妮·汉森(Julienne Hanson)提出的空间句法学方法,即以形态语言来描述一个建筑群的组织原则和逻辑,并将之简化为由点和线组成的关系网络。通过这个方法,我们可以阐明复杂结构的空间秩序,并计算出每个空间的开放或受控制的程度。

图 2-2 ˉ 永乐宫平面图(出自《蒲州府志》,1755)

根据永乐宫的平面图,我们可以发现三清殿是整个宫观建筑群中可见性—可到达性(presence-availability)最高的一个。它位于中轴线上,距离正门最近,是访客穿过两道门(龙虎殿即无极门)之后最先抵达的殿堂建筑。同时,它还是整个宫观布局中的一个重要节点,人们需要穿过它才能前往后面的各个殿堂去进行参拜,或者绕过这个建筑进入左侧的附属建筑群。永乐宫的组织逻辑表明,三清殿是整个建筑群中最具公共性的大殿,即道士与普通民众最容易相遇的场所。同时,三清殿凭借其巨大的建筑规模以及前方的月台,在整个永乐宫建筑中具有极高的可见性。当民众抵达正门时,其视线能够穿过两重大门之间的空隙,一直到达这座建筑的正面。而三清殿之后的三座宫殿,由于其规模较小,会被前方的建筑遮挡从而无法完整出现在公众视野里。因此,无论是从可到达性还是可见性的角度看,三清殿都是整个永乐宫中最重要也是最具公共性的建筑,而其中的《朝元图》壁画无疑成了道士和普通民众能够经常观摩的大型宗教图像。

《朝元图》所在建筑在整个建筑群中的相对位置(即该建筑的公共性程度)能够深刻影响图像与观众之间的互动。根据前文分析,三清殿是永乐宫中常驻道士和来访者最容易聚集和相遇的一个场所。在许多道教仪式中,道士们不仅需要宽敞的空间(室内和室外)用来摆放仪式物品和进行表演活动,还会有许多信众在室外观看。那么,三清殿及其前面的高台无疑成了一个理想的仪式举办场所。一方面,将室内外空间紧密结合在一起,便于道士们在仪式不同阶段的移动。另一方面,由于没有大型建筑物的阻挡,信众可以更容易地聚集在前方的开放区域,观看室外的仪式活动。即便是在非仪式时间,信众进入永乐宫后也必然会看到三清殿,甚至穿过以进入后面的建筑。在这一过程中,壁画中的大型人物和庄严的氛围能使来访者不自觉地升起敬畏之心。

根据前文的视觉分析,ROM壁画与永乐宫三清殿的壁画在规模、构图和风格上较为接近。尽管该壁画原本所在的寺庙已不得而知,但可以类比推测壁画可能也是位于一个公共性较强的殿堂内,作为各种道教仪式活动的视觉辅助,并供信众们进行膜拜。换言之,这组壁画应具有一定的可见性—可到达性,能够经常出现在各类人物的视野和活动范围之内。从陈列位置上来说,皇家安大略博物馆已经尽可能地将其放在一个类似的环境中。目前,这组壁画位于博物馆第一层中国寺庙艺术展厅的东西两壁上,这里是整座博物馆最繁忙和人流量最大的区域之一。大多数游客在中央大厅办理入场手续后,将穿过中国建筑展厅(目前免费)进入中国寺庙艺术展厅,最终走至《朝元图》壁画所在的展厅尽头。显然,博物馆一楼是人流量最大的区域。设计师通过展厅的方向和展品的陈列有意识地将参观者引导进入最大的中国艺术展厅,进而看到这组世界知名的壁画。尽管它们已经脱离了原初的宗教语境,并进入一个世俗性的现代艺术机构之中,但它们暴露在公众视野中的程度是相似的。设计者希望它们位于一个非常公共、开放的环境中,让大众去观看这些中国宗教中的神仙人物,从而产生惊叹和崇敬之情。在馆方精心的布置之下,这些壁画的社会属性可以通过控制其所处空间的相对位置及其可见性-可到达性的程度而得以实现。

三、《朝元图》壁画的艺术效果与互动功能

关于壁画的陈列方式,除了可以考察《朝元图》所在殿堂与建筑群之间的相对位置外,我们还可以探究壁画所在的空间本身如何影响图像与观众之间的互动。大卫·查特福德·克拉克(David Chatford Clark)认为,教堂的结构有很多种类型,并进而决定了其中仪式用具的摆放位置和各种视觉模式。我们可以使用等视线视域(isovists)来描述特定物体或场所的视觉模式,即能够看到特定对象的多边形视域。然后,再进一步分析对象在这个空间里的可见性与可到达性,从而设想空间中的仪式活动。[12]当道士们在设计永乐宫三清殿这类宗教空间时,他们的宗教意识会渗透到建筑形式、装饰类型和特定活动的地点和范围的选择中。[13]因此当我们去重构一个神圣空间时,不能仅仅依赖现存的物质证据(如建筑遗迹和文物),还必须考虑到人的行为和临时的仪式用具,这些往往记录在碑文、铭文和手稿中。[14]在这部分中,我们可以考虑宋元时期的主要道教科仪文本、三清殿的空间构造,以及当时道士们在这一空间内的宗教实践,从而分析《朝元图》在其中扮演的重要角色。

三清殿模仿宫殿的形式,宽七间,深四间,前面有一个宽阔的汉白玉制成的高台(15.6m×12.15m)。殿堂正面有五扇折叠门,后面有一扇,除此之外整栋建筑没有窗户或光线可穿透的构造。大厅中央有一个U形扇面墙,朝向南方的大门。其中间原本陈列着三清像,外壁上则装饰有长生大帝、三十二天帝君等天神形象。三清殿采用了传统的中国木质结构,并使用“减柱造”的方法将门口区域的柱子去除,以便这里的道士或信众能够不受阻挡地看到中央的三清像和四周的大型壁画。大厅的内墙上绘有“朝元图”模式的壁画。以前后门为两端,两幅壁画分别描绘了一支由四位主神主导的向北部朝觐的队列。主神们身着华丽服饰,坐在椅子上以示尊贵,其他神灵、侍从和神兽等填满了画面的剩余部分。与ROM壁画相比,三清殿的这组壁画更长,包含更多的人物、动物和装饰元素,但是动态感却略有不足。

三清殿作为永乐宫最大规模、最具公共性的建筑必定是多功能的,[15]如景安宁、康豹、王逊等众多学者都指出了它与黄箓斋之间的密切联系。[16]王逊认为,三清殿壁画中的286个人物与前方无极门墙壁上的人物一起共360位,与宋元时期道教重要的科仪指南《上清灵宝大法》中的“黄箓斋醮谢真灵三百六十位”中的数目一致。[17]尽管这一观点仍有争议,但是黄箓斋作为这一时期最重要的道教仪式之一,需要大型的仪式空间和众多神灵的参与。那么,三清殿无疑是首选场所。仪式结束后,道士应当向360位神祇奉上酒、水果和茶,并诵念他们的保佑和斋功成就,即王逊提到的“谢恩醮”。[18]在这一系列过程中,向天庭上章、言功和谢恩都需要高功通过冥想实践来完成。[19]比如在《灵宝大炼内旨行持机要》中就有对内观身神并进行朝觐的方法:道士需要调整呼吸、念诵经文,并将自己身体的不同部位与道教宇宙论的各层次世界相对照,将头部冥想成天庭,并在那里朝觐主神。[20]换言之,道士们在这些仪式中并不是真的飞上天庭或在现实中与神灵进行互动,而是完全通过自己的内观,将自己的整个身体视为一个小宇宙并在其中移动、朝觐神灵、进行上章等活动。这些行为的发生是以旁人不可见的形式完成的。

然而,即便“朝元”这一行为是通过高功的内观来完成的,殿堂中的壁画仍然在仪式中发挥着重要的作用。在道教史上,图像一直是道士们进行内观实践的一个重要工具。4世纪中期,上清派的经典著作《大洞真经》列出具体步骤,如调息、吞咽等,指导修行者进行存想身神和去天庭朝觐。宋元时期加入的五十五幅插图分别描绘了不同仪式或修炼中的存想情况,其中神灵的衣服和颜色也会相应发生变化,以便修炼者可以更清楚地进行实践并确保存想神灵的准确性。后来,这种图式成了道教各种存神实践的范例。[21]当然,与这些指示图相比,《朝元图》壁画更具有艺术性和装饰性特征,将艺术技巧、道教思想与空间设计结合为一个有机整体。一方面,壁画中的天神和侍从也同样在向中间的主神进行朝觐活动,他们庄重的表情、华丽的服饰、行进的动作,与现实中高功的举止相呼应。这种图像与现实的共时性,不但能够为道教仪式活动提供一个有感染力的背景,也可以为高功的内观活动提供视觉辅助,以提高仪式的效率。另一方面,壁画中神祇的大尺寸、华丽服饰和个性特征无疑增强了朝觐活动的视觉化表现,尤其是与这些画中人物相对比,道士以及观众们就自然显得低矮,更进一步彰显出天庭朝觐的庄严气氛。

更进一步说,我们应该将壁画作为一个有机组成构件,放到三清殿这个神圣空间中进行考察,以便分析它们在仪式期间的可见性和可访问性。[22]在仪式开始之前,道士们必须建坛以界定进行仪式的范围和中心。这样仪式开始之后,道士们将在这个区域内吟诵、行动、礼拜以及与神灵沟通,除其助手外,普通信众不允许进入。早期的道坛大部分都建在室外,由三个或更多层次的土台叠加而成,从而模拟天宫中的玉京山。自宋代以来道教的仪式空间呈现出由室外转移到室内的趋势。[23]随着仪式环节和参与神祇的增加,道坛前方会设置六幕,每幅帷幕中都挂着一个/组不同的神祇。坛周围的墙壁上则陈列着重要神灵的形象,如三清、六帝和北斗七星。这种布局在宋代的《灵宝领教济度金书》中就有所体现。因此,葛思康认为,三清殿凭借其前方的高台,成了永乐宫中设置道坛和举办仪式的合适位置。道士们可以借助平台上开阔的空间来布置道坛和六幕,以便向信众们呈现室外的仪式程序。此外,三清殿的五扇大门可以同时打开,使内外神圣空间融为一体,其室内壁画中的神灵形象将作为仪式效果的一部分而进行呈现。[24]

三清殿的内部空间,即由中间的三清像和四面壁画所包围出来的空间是道士们进行仪式的神圣空间。这个封闭的空间如同高功的身体一样,存在着一个等级明确的道教微观宇宙系统,而该系统中包括天地水在内的各界可能与壁画中的人物组织方式存在一定的联系。例如,三清殿的西壁、北壁和扇面墙的外侧上描绘了如三十二天帝君的各种天神,而大殿的东壁上则描绘了地界、水界和地狱中的神祇,如五岳神、酆都大帝等。画家有意识地将同一个世界的神灵安排在一起,从而将大殿的内部空间根据道教宇宙论划分成不同的区域。而这些象征性区域的产生不仅再一次强调了道教神谱的等级秩序,也与一些仪式活动相关。葛思康认为三界的划分决定了炼度仪式的方位[25],而耿纪朋则认为西壁上的天神与阳醮奉请相关,而东壁上的地界和水界以及酆都神灵则和阴醮炼度相关。[26]

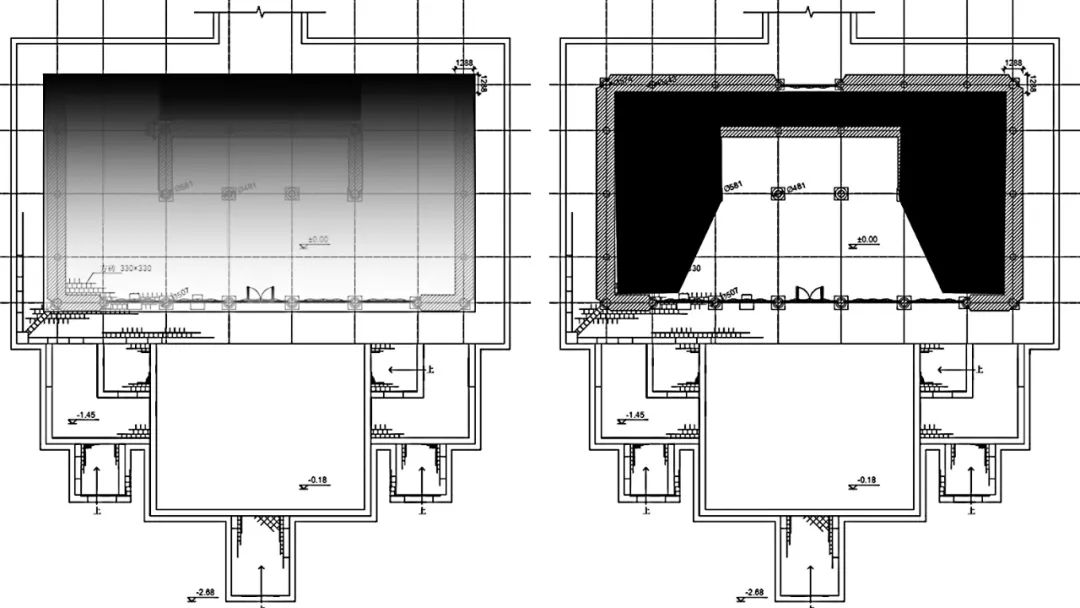

其次,如果将照明条件纳入视觉分析之中,我们会发现人们对壁画的感知经验并不是均衡的。整座殿堂只有南北两侧的折叠门打开时才可以形成光源,其中前门共五扇,后门一扇。然而,在仪式进行过程中,后门很可能会关闭,以限定神圣空间并调控人员、空气和其他变量的流动。换言之,在进行黄箓斋等仪式时,只有前方的五扇大门是打开的,成为唯一自然光源。从可见性的角度来说,中央的扇面墙不仅面朝光源且距离适中,无疑是光线与视线的共同焦点。这意味着三清像在仪式中占据着现实和象征意义上的核心地位。与此同时,东西两侧的壁画能够接收到的光线逐渐减少,其北端甚至可能出现因光线暗淡而模糊不清的情况。更不用说扇面墙所遮挡的北壁壁画将会处于阴影之中(图3-1)。

图 3-1 ˉ 左:永乐宫三清殿前门打开时的照明强弱示意图;右:三清殿中三清像的等视线视域图(建筑平面图选自清华大学建筑系测绘图,《建筑师》2021 年第 3 期,第 157 页)

值得注意的是,光线可以强调朝觐对象“三清”的地位,但光线的强弱并不能决定壁画上人物重要性的强弱。换言之,每个神灵的可见性高低并不代表着他们在道教神谱中的地位。比如,北壁上的勾陈大帝和紫微大帝是六御中最重要的两位天神,但是他们在自然光照下的可见性可能还不如东西壁前端的普通天官。尽管在一些仪式中,主神前方会摆放蜡烛、油灯等人造光源,以照亮这些重要神灵所在的区域,但我们目前尚不清楚在这些点灯活动中光源的具体摆放位置。由光线强弱造成的这种知觉不连续性进一步证实了壁画的完整呈现并非仪式的固有部分,而是用于营造神圣氛围和增强仪式效果的重要工具。当然,如果大殿的后门在非仪式时间打开,那么北壁以及扇面墙外侧所绘的天神就可以得到更为充足的照明,道士和普通民众在这一空间内的视觉经验也就更加连贯和完整。

在20世纪80年代初,ROM专门为14世纪的中国寺庙艺术设计了一个展览空间(图3-2),将《朝元图》壁画放在东西两侧墙壁,另一幅大型佛教壁画《弥勒说法图》放在中间的墙壁上。展厅中央有一根柱子,其周围建起了一个四方形平台,上面摆放着一圈12—14世纪菩萨和道教神仙造像。在这个空间中,设计者不仅希望根据地域(中国北方)、时代(中世纪晚期)和主题(中国宗教艺术)将这些文化遗产组合放置在一起,还希望部分还原它们的使用语境,让参观者获得一种仿佛亲临中国寺庙朝拜的独特体验。因此,展厅的内部装饰模仿了永乐宫的建筑结构,比如使用了格栅天花板、横梁和斗拱等建筑元素。[27]

将永乐宫三清殿与ROM中国寺庙艺术展厅相比照,我们确实可以看到内部设计上的诸多相似之处。例如,根据壁画的形状和构图,设计者将两幅道教壁画放置在展厅东西两侧墙壁,而对称构图、尺寸更大的佛教壁画放在北壁中间。这与原语境中三清像和《朝元图》壁画的构图所暗示的移动方向和视觉经验是符合的。《朝元图》队列中人物的朝向和移动方向,都在指引参观人向展厅北端的大型壁画移动。而佛教壁画的对称构图则意味着观众在前方驻足、观赏或膜拜。展厅中央的方柱如同三清殿中的扇面墙,遮挡了展厅北端的一部分图像,但起到了支撑横梁的建筑学作用,以及规定参观者移动路线的实际效用。当参观者围绕这个平台旋转时,他们不仅能够看到若干建造于中世纪的中国宗教造像,而且还能够从不同的角度将三维雕塑和二维壁画结合起来,形成一个更为丰富和综合性的视觉经验。然而,在2005年前后,馆方对这个展厅进行了改造,其中模仿永乐宫建筑的装饰性元素(如斗拱)被移除,取而代之的是标准的白色、简约式现代风格。这一修改的目的是使整个博物馆的展览设计更加和谐,并让参观者将关注点放在展品本身。[28]当这个展厅被改造后,类似永乐宫的装饰性元素被移除,ROM对于寺庙语境的重建被减弱了。脱离建筑背景,壁画因而丧失了一部分对访客的震撼力。同时,这也使得整个空间的塑造更倾向于佛教艺术。

出于对展厅的规模、用途和安全性等各种因素的考虑,ROM无法准确还原这组壁画的原始照明条件。因为该展厅位于中国艺术展厅的北端,只占据了整个空间的约三分之一,所以策展人不可能在这里只设置一到两个光源,否则不同展览区域的照明水平将会不一致。其次,这组壁画的展示区域已经从一个封闭的宗教空间转变为一个更加开放的、世俗性的艺术空间。当这座加拿大博物馆决定购入和展出这组壁画时,他们一定是抱着普及中国宗教艺术、教育公众的目的。这一使用背景的转变导致壁画失去了原始的宗教仪式功能和相应的宗教氛围,但又促使壁画的风格、表现和细节得到了无差别的展示。因此,博物馆在壁画上方安置了一排射灯,以便均匀地照亮壁画的整个范围。

结语

尽管ROM壁画失去了原初的背景信息,仅仅作为物质遗存,但我们仍可通过分析它的形式特征和绘画风格找到一些可类比的作品,这对于我们解读图像、了解壁画的功能和呈现方式都有着至关重要的意义。在此过程中,空间分析法的运用有助于我们了解《朝元图》壁画所在建筑与整个宫观群之间的关系,从而帮助馆方决定该展厅在整个博物馆众多展厅中的相对位置:它是否应该尽可能地暴露在公众视线中,还是放在更为私密的空间里。同时,它还有助于我们知道这件作品的可到达程度,而这一点会影响博物馆参观路线的设计和公众心理。此外,可视性图像分析对于我们分析原初语境中的视觉经验极其重要。建筑物的遮挡、照明的强度和范围很大程度限制了我们的感知经验和信息接受,从而影响图像在仪式中的效用。尽管博物馆通常使用人造光源来照明展厅以进行展示和教育,但可视性图像分析可以帮助我们反思博物馆在展示壁画方面的现代方式,并设想其在原始环境中的替代呈现。

注释:

[1]学者们对这组壁画的肖像学分析持有不同的见解。我在此选取了皇家安大略博物馆的官方图录中研究员曾嘉宝的解读。见Ka Bo Tsang, “Chaoyuan Tu: A Pair of Yuan-Dynasty Daoist Murals,” in Beyond Clouds and Waves: Daoist Paintings in the Royal Ontario Museum (Toronto, Ontario: Royal Ontario Museum, 2013),p.18.

[2]同上。

[3]曾嘉宝与葛思康的论述,见Beyond Clouds and Waves, p.18, p.78。景安宁:《元代壁画:神仙赴会图》,北京大学出版社,2016,第97-119页。

[4] Liu Yang, “Origins of Daoist Iconography,”Ars Orientalis 31 (2001): 41-50. Lennert Gesterkamp, The Heavenly Court: Daoist Temple Painting in China, 1200-1400 (Leiden and Boston: Brill, 2011),p.57-58.

[5]李丰楙:《北周建德元年李元海等造元始天尊碑记及妓乐图考》,见《道苑缤纷录》,商务印书馆,2002,第68-79页。

[6]四帝二后的人物在不同时期多有变化,元代确定为玉皇、紫微、勾陈、后土、东王公和西王母。见李凇《大足宋代道教雕刻述略》,《大足学刊》2018年第一辑,第327页。

[7]李凇:《对宋代道教造像图像志的观察——以大足北山111龛和南山6龛、安岳老君岩造像为例》,见重庆出版社编《2014年大足学国际学术研讨会论文集》,2016,第50-51页。

[8]在研究元代《朝元图》壁画时,学者们曾将这四组壁画放在一起比较。见Gesterkamp, The Heavenly Court,第1-9页。

[9]景安宁:《元代壁画:神仙赴会图》,第146-147页。

[10]关于永乐宫《朝元图》中人物的数量有多重说法,笔者采用学界普遍认可的王逊的观点。见王逊《永乐宫三清殿壁画题材试探》,《文物》1963年第8期,第34页。

[11]由于永乐宫在20世纪50年代从山西永乐县被整体搬迁到芮城,所以笔者不能用今天的宫观地图来分析整个建筑群。而是选择了制作于清代的地方县志中的图像以及搬迁前建筑施工队所绘制的专业图像。

[12] David L. Chatford Clark, “Viewing the Liturgy: A Space Syntax Study of Changing Visibility and Accessibility in the Development of the Byzantine Church in Jordan,” World Archaeology 39, No. 1 (March 2007): 84–87. Gianna Stavroulaki and John Peponis, “Seen in a Different Light: Icons in Byzantine Museums and Churches,”in Space Syntax 5th International Symposium, ed. Akkelies van Nes, vol. 2 (Amsterdam: Techne Press, 2005),p.251-252.

[13]黄士珊:《从〈道藏〉的“图”谈宋代道教仪式的空间性与物质性》,见《图像与仪式 :中国古代宗教史与艺术史的融合》,2017,中华书局,第231-235页。谢世维:《道教朝元图之图像及其宗教意涵》,硕士学位论文,中国文化大学,1994,第162-165页。

[14] Luke Lavan,“Late Antique Urban Topography: From Architecture to Human Space,”in Theory and Practice in Late Antique Archaeology,ed. Luke Lavan and William Bowden (Leiden; Boston: Brill, n.d.), p.183-86.

[15]景安宁:《元代壁画:神仙赴会图》,第130页。

[16] Paul R. Katz, Images of the Immortal: The Cult of Lü Dongbin at the Palace of Eternal Joy (Honolulu: University of Hawai’i Press, 1999), p.142-149. 王逊:《永乐宫三清殿壁画题材试探》,第22页。景安宁:《道教全真派宫观、造像与祖师》,中华书局,2012,第333-334页。

[17]金允中:《上清灵宝大法》卷39,见《道藏》卷31,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1988,第4-26页。

[18]仪式内容见谢世维《道教朝元图之图像及其宗教意涵》,第138-143页。

[19] Gesterkamp, The Heavenly Court, p.158-159.

[20]黄士珊对于道士们在仪式中前往天庭朝觐的过程进行了更为具体的分析和描述。Shih-shan Susan Huang, Picturing the True Form: Daoist Visual Culture in Traditional China(Cambridge, Mass: Harvard University Asia Center?: Distributed by Harvard University Press, 2012), p.247-250.

[21] Huang, Picturing the True Form, p.29-31.

[22]学者们对宗教壁画的功能有多种说法,包括“装饰说”“宗教背景说”和“有机组成部分说”。这里我采用了“有机组成部分说”。Katz, Images of the Immortal, p.142.

[23] Huang, Picturing the True Form, p.199.

[24] Gesterkamp, The Heavenly Court,p.181-183.

[25] Gesterkamp,“The ROM Murals and Daoist Ritual,” in Beyond Clouds and Waves, p.84-88.

[26]耿纪朋 :《永乐宫朝元图像与斋醮关系考》,《美术大观》2022年第1期,第55页。

[27] Nagai-Berthrong, E. "The Bishop White Gallery," in Rotunda. Toronto: Royal Ontario Museum (Fall 1983),p. 12.

[28] Ruitenbeek, K. "Light from and for the East: The New East Asian Galleries in the ROM", in Orientations: The Magazine for Collectors and Connoisseurs of Asian Art (Spring 2006),p.39-44.

(戴悦,美国圣路易斯华盛顿大学艺术史与考古系博士生。)