另眼观“饕餮” 中国青铜器主体纹样解析

青铜器物,是商周时期科技与艺术最高成就的体现。最能打动我们的,是青铜器造型的厚重与纹饰的精致,实用与艺术的结合运用精巧匠心。不少重型器被用于特别仪礼或固定场所的陈设,繁复精美的纹饰主题以图案化变形鸟兽纹最具特色,大幅面的动物头面像居器表显著位置,并衬以云雷纹为地纹,使器物显示出一种非常强悍的张力。

商周青铜器装饰出现频率最高者是研究者通常定义的兽面纹,主要构思是用非常粗犷的构图表现出动物脸面的基本轮廓:一般是采用两个显身或隐身的侧视兽面,左右对称拼合在一起。这样的兽面纹口呲目瞠,角耸耳张,给人面目狰狞、神情诡谲的感觉,所以被许多人惯常名之为“饕餮纹”。饕餮也就因此成为人们解读这类纹饰意义的一个出发点,或者说成了一个导引点,解读出的结论也容易为人们所接受。

古书典籍说饕餮

饕餮纹就这样成为了解三代青铜器的一个很重要的切入点。“饕餮”这两个字,也许不少人发不出确定的读音,当然还是可以猜度一下,首先会感觉应当与吃有关,都是以“食”为部首。但古代又以“贪财为饕,贪食为餮”(《左传》杜注),两字又并不全与吃相关。后人以嗜食为“老饕”,似乎又是用错了这个字,又显然都可以浑指贪食,那就不必细究它了。

从学术的层面看,最先是宋代的金石学著作《宣和博古图》相当肯定地在“饕餮”一词与商周青铜器上有些狰狞的纹饰之间画上了一个等号。宋代学者显然比较认同这样的说法,所以罗泌在《路史·蚩尤传》注中,认定“三代彝器,多著蚩尤之像,为贪虐者之戒”。看到铜器上所见的图像大抵为兽形,宋人认定蚩尤之像所指正是饕餮。这里的“戒贪”之说,一直主导着铜器纹饰意义的研究,但它却是一个最需要细究的命题。

不过在饕餮与铜器兽面纹之间画上等号,却并不是宋人的初始发明。从文化学的意义出发,更早对所谓饕餮作阐释的是先秦时代的《吕氏春秋》及《左传》,这个时间要往前提上1000多年。梳理出来的文献阐发很简略,算是宋人作论的主要依据,但却也存有可商之处。

《吕氏春秋·先识》说:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。”这些话很直接地说明,铜器上的那些纹饰就是饕餮,饕餮没有身子,食人还没完全咽下去,结果将自己也撑死了,并且说这里讲的是因果报应的道理,报更就是报应的意思。《吕氏春秋》又专有《报更》一篇,讲行善,讲回报与报应。古人相信,行善行恶都会有报应,但将铜器上的动物纹样与报应关联起来,又是什么道理呢?

这样的解释也为汉晋学者所接受,甚至又有更多的推演。《左传》说了饕餮是“缙云氏不才子”,《山海经》中的食人“狍鸮”,郭璞注以为即《左传》所言之饕餮。《山海经·北山经》说:“钩吾之山……有兽焉,其状羊身人面,其目在腋下,虎齿人爪,其音如婴儿,名曰狍鸮,是食人。”郭璞说:“为物贪惏,食人未尽,还害其身,像在夏鼎,《左传》所谓饕餮是也。”吕氏言饕餮在周鼎,郭氏更将饕餮推演到夏鼎,但都是猜度而已。

假面舞

很多研究者为了说明饕餮食人,惯常列举的最有力的证据,是铜器上的“虎食人”造型。商周青铜器中发现有几件虎形卣,一般是半蹲的虎张着大嘴,虎口下立一人形,这被解释为虎食人且是“食人未咽”之意。可是我们看到的人形全无惊恐惧怕之色,反是穿着齐整作双手抱虎亲近之状。虎与人如此和谐,真不能相信这是食人的情景。还有一些铜器上也见到类似人虎共存图形,如三星堆铜尊腹纹和殷墟司母戊大鼎之耳饰及妇好铜钺纹饰:有双身虎,也有双虎,虎头下有人首或人形。安徽阜南出土龙虎尊上,饰有一单首双身虎口衔一蹲踞人形的画面;美国弗利尔美术馆藏三足觥,其中两足上分别饰有一人形,头部上方正是大张的兽口;日本住友氏泉屋博物馆与巴黎赛努施基博物馆,也分别藏有类似的虎食人卣。过去对这样的图形一般也是定义为“虎食人”,认为这个主题符合传说中饕餮吃人的定性

虎食人卣

张光直先生经过仔细观察,认为虎卣大张的虎嘴并没有咀嚼吞食的举动,他否定了原先食人意义的判断。近来有研究者提出这可能是人假虎威的狩猎舞蹈造像,个人觉得也有可能图像应当表现的是驯虎或戏虎的情景,或者是一个假面舞场景,即《尚书·舜典》中所说的“击石拊石,百兽率舞”的一个缩影,恰如当今所见之龙舞狮舞之类。食人主题没有了,食人卣之名可改称虎舞卣了。

在不同的文化中,几乎都有器物装饰传统。用特别选定的纹样装饰器物,不仅仅是为着美化的目的,也是为着赋予器物灵魂,实际上是人类将自己的灵魂附着在了器物上。将动物图像几何化之后,在史前时代装饰陶器而成就彩陶,在文明时代初期装饰铜器而成就礼器,而选定的动物形象是社会认同的,一般是一个时代一定地域人们崇拜的对象,这也就使得器物的装饰题材与风格高度一致。

兽面非饕餮

如果我们将大量的铜器动物纹视作饕餮,但它并非是一个让铜器拥有者崇拜的对象,那铜器的装饰目的,与彩陶就似乎大不相同了,它会是一个例外吗?我们先来一个假设,设定是为了戒贪的目的,周鼎上铸出了食人的饕餮图像,推想一下它们之间的逻辑关系。许多人似乎很简单地就接受了这样的说法,饕餮是传说中极为贪食的恶兽,贪吃到连自己的身体都吃光光了,所以都成了有头无身的模样。好吧,让我们暂且接受这饕餮纹戒贪的理论,那先得发问:让谁戒贪?青铜礼器祭器,这些重器是祭祀、宾客、自享的永宝用之物,难道是要让神、祖、主、客来戒贪?应当都不是。祭祀神灵与祖先时,摆上这样的祭器,是不还要念些这样的祷词:敬重的神祖,好吃好喝的时候,你们可要悠着点儿,别撑着了,撑坏了不仅自身难保,也保佑不了子孙们了……当然,不可能这样说话。《诗·小雅·楚茨》记录了当年可能的说法:“以为酒食,以享以祀,以妥以侑,以介景福。苾芬孝祀,神嗜饮食。卜尔百福,如畿如式”。这是祭祀先祖之歌,馨香的饮食,神祖是很喜欢的,神祖吃好了,就能保佑子孙万福安康。按常理,盛满酒食的青铜器上,不会出现戒贪意境的图像。有许多带铭铜器,很明确是献给祖先的,是为子孙祈福铸造的,作为后代如何会用这戒食的图像警示先祖呢?

龙虎尊

所以我们有理由提出怀疑,阔嘴大张的兽面图像,一定与贪吃无关,与人们惯常理解的饕餮之意无关。而且将“害及其身”理解为是吃了自身只剩下了头面的饕餮纹,也很难让人信服。戒贪之说不实,那又应当如何看待这样的青铜纹饰呢?

类型学下的兽面纹

《吕氏春秋》的解读未必切题,但也许有些依据。读《左传》可以知道,春秋时代已经有人对铜器纹饰发表看法了。《左传·文公十八年》也提到了饕餮,说“缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿,侵欲崇侈,不可盈厌,聚敛积实,不知纪极。不分孤寡,不恤穷匮。天下之民,以比三凶,谓之饕餮”。不过这儿并没有说明铜器上的兽面纹,是不是缙云氏的不才子饕餮。《左传·宣公三年》记王孙满在回答楚子问鼎轻重时说,过去夏将远方贡金“铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。故民入川泽山林,不逢不若。螭魅罔两,莫能逢之,用能协于上下,以承天休”。这是禹铸九鼎的故事,王孙满认为一些动物能助巫师通天地,它们的形象铸在青铜彝器上,用现时的话说可以使上下和谐国泰民安。他的这个说法,我们过去没有太在意,铜器上的动物图像,并非是专指贪恶的饕餮者也,更没有戒贪之意。还要特别提到的是,王孙满所说的这番话,是在宣公三年,距离西周存在的年代不过是百多年的时间,作为王孙的他对铜器纹饰的解释应当是可靠的,也是权威的。

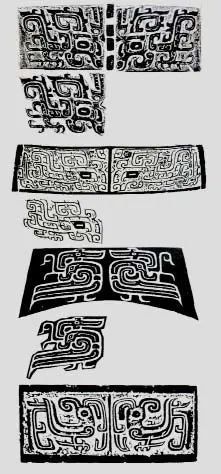

为深入的研究,有许多考古学家就青铜器上的动物头面纹饰进行过分析,划分出几十个类型。这样的纹饰一般以鼻梁为中线,两侧对称排列,大眼、大鼻、大角,这是基本构图。虽然研究者觉得它们看起来有的像龙、虎、牛、羊、鹿或鸟甚至是人,但还是有一些细节被忽略,影响了对纹饰的定性研究。

商周青铜器制作有模有范,纹饰也有专范。由纹饰制作技术的角度分析,一个动物纹就是用一块单独的纹范制成,从制成的纹饰上看到,单块范之间留有浇铸口,留下了浇铸线。仔细观察可以发现,不少所谓兽面纹就没有见到完整的拼合范模,这一点非常重要。兽面的左右两范常常并没有完全对正,所以出现的那个兽面左右并不完全对称。后来出现的整范动物头面,可以看到有一个特别的方菱形额标,似乎是很特殊的一个象征标志,其实它是早先两侧面动物头面额角的轮廓线,两额角对顶合体会自然形成一个菱形线框。有时因为拼范不够严密,左右两额角没能对齐,那个菱形就合不起来了。

铜器上几乎所有的兽面纹乍看起来都不完整,感觉是张着大嘴,但却只表现出上颌与鼻底,不见下颌。其实这是误判,兽面纹是有下颌的,通常看到的鼻突位置是上颌,连接着的是口腔和下颌,下颌在口腔左右而不是在上颌下面的位置。

双上颌和双下颌的拼合形式,也即是两个侧视兽面拼合的图形。这样的侧视兽形,在商代早期可以单独出现,一般表现为头面身形俱备,也有两兽对顶的构图,两兽的头部侧面合构成一个正视的头面。也正因为如此,商代铜器上许多兽面纹并非是单纯的兽面,它们都拖带着一个小身子,甚至有的还带有小爪子,这在年代稍早的铜器上表现比较明显。这里提到的是皿方罍,那个硕大的动物面形正是由两个侧视的动物脸面合成的,它们都带有自己的身子。即使到了西周早期,这样的例证也并不少见。对于这些带有身子的全形动物纹,因为头面和眼形过于夸张,研究者有时顾及不到观赏它们的身子,也将它们一并认作是独立存在的兽面纹了。

皿方罍的动物头面纹

西周全侧视动物组合的显身兽面解构

现在我们只须观看那动物头面的左一半或右一半,我们就能读懂它了。在商代早期的一些铜器上,我们能够看到两个这样的全形动物图像,它们也是头对着头,但中间留下较远距离,如郑州白家庄出土铜爵上的对头全形动物纹便是如此。将动物头面纹饰这样一解构,突然觉得饕餮纹或兽面纹似乎是一个伪命题,它们本来是两个相对的动物头面侧视图,是“一对双”,恰是我们误将两图合为一图,看成了一个正视的兽面。独立的兽面图像要晚出一些,而且是沿用了原先的两合图像,将左右两侧面合成出立面像。我们习称的兽面纹中原来的两张脸,其实是互不搭界的,中间常有扉棱之类的隔断,商代铜器上这样的构图所见非常明确,司母戊鼎和妇好鼎上都能见到这样的例证。后来这隔断装饰消失,就更容易将两张脸合成一张脸看了。因为它的构图依然还是原来双身兽面的结构,只是省却了原有的身形,我们不妨用一个新词称之为“隐身兽面纹”,以强调它与全形兽面纹之间的相关性。从一些例子看,虽然动物头面图像已经不表现身体而隐身了,但在它的左右通常各铸出一全形动物的简略图案,这个用意也很明显:头面它本来是有身子的,匠人在这个图像里不屑或无须再表现它了。

郑州白家庄出土商代早期铜爵及其动物纹

如若这样的观察没有太大出入,可否将动物头面纹饰做出这样的分别:那些中间有明显隔断或划界,而且左右带有明确身形的动物头面,都不能视作单体兽面纹。青铜器装饰如果排除单体雕塑,商代隐身兽面纹也有发现,妇好墓铜器上就能见到。

还值得注意的是,商周之际铜器上两两相对构图的动物纹,有的距离开始拉得比先前大了一些,大到我们不可能将两个侧面的头面合看成一个头面。或者还在两头之间另插入一个其他图形元素,这样就不会产生误读了。特别是自周初开始铜器上双鸟纹的增加,它们不仅不太可能构成新的兽面,而且使青铜纹饰的整体风格由刚向柔变化,开启了一个略显清新的艺术时代。

鸟纹装饰,也是商周铜器表现的一个重要主题,研究青铜纹饰是不能忽略鸟纹的存在的。湖南省博物馆收藏的体盖合一的皿方罍,是迄今出土最精致的商代青铜器之一。皿方罍造型雄浑沉稳,盖、身、足上下满铸纹饰,全器以云纹为地纹,四面以大动物面纹为主纹,间饰夔纹鸟纹,环珥当啷,扉翼张扬,堂皇之美摄人心魄。皿方罍腹部纹饰动物头面鼻端下多铸出了个三角图案,这是过去很少见到的细节,有人解释正表现了食人未尽的用意,说那三角就是吃剩下的人体。这当然是太过于牵强的说法,那若是再问一问,大量没有表现三角的兽面,是它已经将人吃完了,还是它没未及吃着呢?大量的这类兽面纹,它们又如何归入“食人未尽”的情境中理解呢?不用说,这三角不会是人体,它最有可能表现的是鸟的尖喙。如若真是如此,皿方罍上的这大动物头面也许可以定性为鸟面,它的盖上见到了同样构图的头面图像,只不过颠倒了180°,成了向下张望的姿势,注意到这一细节的人可能不多。

构成皿方罍的主体纹饰,原来习称的兽面纹,有可能是鸟纹。全器上除了带有小化身子的大面孔鸟纹,还有作镶边装饰的侧视鸟纹,这种带回钩的尖喙鸟,虽然形体修长,可我们还是会将它与鸮类猛禽联系起来。因为在其他几件典型的商代鸮面青铜卣上,大鸮面的左近常常也出现有类似的鸟纹,它只能是鸮而非其他。而且还见到若干件鸮形尊,其中以妇好墓所出最为精致,造型典雅,装饰华美,非常受关注。

青铜作鸮,鸮有何义?或说是商人作始祖崇拜的神鸟,即玄鸟。如《诗经·商颂》所言“天命玄鸟,降而生商”。有人还列举甲骨文中的“商”字为猫头鹰锐目构成,在《说文》里也能看到绘出大眼尖喙的“商”字,表现猫头鹰与商有特别联系。商人还有一个非常隆重的祭仪,叫做“雚祭”。有的学者认为“雚祭”是以鸮行祭,也有人认为是祭祀鸮。“雚祭”时巫师将酒洒向大地,向祖先神鸮祈雨求丰年。康殷先生《古文字形发微》通过对“雚”“萑”“瞿”等甲骨文字的考证,认为都是远古至商代时期人们崇拜鸱鸮的见证。他说:“几乎从一开始就发现古文中的各种觀字都来源于鸱鸮形。因而我们研究、解释古文有关的若干字形,就非借助这些鸱鸮形,尤其是古人手笔下造出的鸱鸮形作品,如青铜器造型、花纹中的此形不可……对于释雚、觀诸字来说,首先弄清鸮形,似乎是惟一的捷径。”

眼目溯源

走笔至此,想起我曾经解构山西襄汾陶寺遗址出土的兽面玉佩,认定它是两只相对而卧的鸟儿合成的影像,这样看来,说它是一种早期的神面图形也无不可。铜器纹饰中许多兽面的组成,其实是两只全形的鸟或者兽,夸大头面而缩小形体,容易让人看成兽面。

权威考古学家们对青铜器动物纹的研究,经历了比较曲折的过程。李济先生不赞成用饕餮这个名称,将青铜器上的这类纹饰总称为“动物面”。张光直先生则称为“兽头纹”,有单头和连身之分。马承源先生径称为“兽面纹”,以角的区别划分类型。陈公柔、张长寿先生研究时亦以“兽面纹”作名称,不再使用“饕餮纹”一词。虽然如此,在许多论著中涉及到青铜器纹饰时,仍然在使用“饕餮”这个名称,仍然以饕餮之名定义兽面纹。

关于兽面纹的演变,据陈公柔和张长寿先生研究,无身兽面纹的最原始形式,只是一对圆泡状乳钉,以表示兽面的双目,渊源可直溯到二里头文化,后来逐渐增添鼻角口耳眉,成为器官齐备的兽面。西周中期兽面纹出现向窃曲纹演变的趋向,兽面纹因此消失。窃曲纹不少还保留有眼目图形,所以又有学者称为变形兽面纹,是兽面纹的变体。

眼目是兽面纹的主体,由于兽面纹一般其实只见有双目,它原本应当源自史前的眼睛崇拜。史前彩陶上有成对眼目纹,玉器上有成对眼目纹。有研究认为萨满教中的天神同时也是太阳神,太阳神往往被绘制成眼睛状,因为在诸多古代神话中,太阳被称为是“天之眼”。如婆罗门教的太阳神,又称“天之眼睛”或“世界的眼睛”。由此认为饕餮纹并不仅仅是一种兽面纹,饕餮当为天神或太阳神之属。日本学者林巳奈夫注意到二者实为一体:饕餮(帝)是从太阳那里继承了传统而表现为图像的东西。饕餮纹中对眼睛的强调,正是其作为光明的太阳神特征的描述。

就是这样一张瞪着大眼睛的动物头面,研究者谈论它的含义由戒贪转到了始祖崇拜和太阳崇拜,这个变化有点大。说到这里,猛然觉得,艺术越是古老,它便越亲近动物题材,以地域为区分的人群,都会用神化了的动物认同信仰,一化意志。彩陶,玉器,青铜器,艺术的目标无不是如此。细想起来,差不多所有的神话都与动物世界有关,神化了的动物们,给早期文明时代的人类带来了许多精神慰藉,也促使人们创造出了许多不朽的艺术品,青铜艺术便是最好的见证。

古今青铜器研究,如果从宋人算起,历时已足千年,但我们并不能说已经研判清晰无误了,还会有新的发现,还会遇到不少新的问题。即使象皿方罍,出土也已近百年,我们也未必将它看得很透彻。旁观了一番青铜器“饕餮纹”,让我们回过头再看一眼皿方罍,你会发现那呈四面坡的盖面与盖钮上的鸟首兽面纹,却是一反常态头顶向下倒置,这是铸造设计的失误,还是另有意义要表达呢,值得再究。查考其他许多神面纹方彝、方罍、方卣等,它们的方盖与方钮,居然也多是倒置动物面纹饰,这说明事非偶然,也许又暗含着一个未知的谜。这里有一个特别提示,青铜器着力表现的鸮,也即是猫头鹰,它是可以倒转头来看世界的,身体构造给了它这个能力。莫非这些方形铜器上铸出的倒置神面,真的与鸮有关?

青铜兽面图像在解构之后,我们已经感受不到它原先传导出来的狰狞之像。那时代的工匠们简单地将两张脸合成了一张脸,于是原本不凶猛甚至还萌态十足的动物面相,居然就变成了受后人诅咒的对象,我们的学术也就如此写出了历史本来没有的那些段落。历史是可以补写遗忘的那些片断的,但是增写与猜写却是不成的。