公元1141年(南宋高宗绍兴十一年,金熙宗皇统元年)十一月,宋金议和,“自淮泗之北,燕赵以南,幅员万里”,都被大宋卖给女真人。

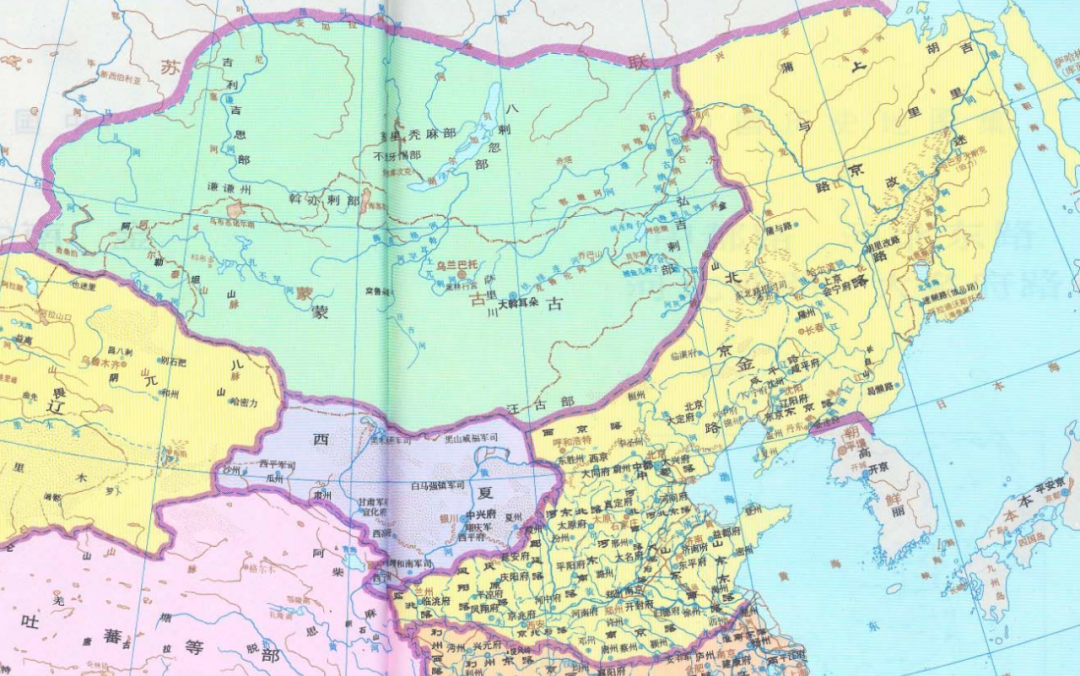

1142年(金皇统二年,南宋绍兴十二年)金在华北地区势力分布图。来源/谭其骧《中国历史地图集》

仅仅过去73年,公元1214年(南宋宁宗嘉定七年,金宣宗贞祐二年,元太祖九年)四月,金蒙议和,随即在五月,金宣宗从中都逃至南京,并于七月召留守中都的皇太子完颜守忠南下,河朔、山东以及辽东地区,被金国抛弃,彻底沦为蒙古人的跑马场。

被不同的朝廷卖(弃)了一次又一次的华北子民,处在“人民杀戮几尽,金帛子女、牛马羊畜皆席卷而去,房庐焚毁,城廓丘墟”的恶劣环境下,该何去何从呢?

公元1211年(南宋嘉定四年,金大安三年,元太祖六年),成吉思汗铁木真率军侵金,拉开蒙金战争的序幕。

最初,成吉思汗还没有征服领地的观念,他只是遵循游牧民族的传统,对敌人进行歼灭、劫掠,因此,在他的率领下,蒙军像飓风一样,一路杀戮抢掠,肆意扫荡金国北境,让还处于明昌盛世余晖中的金瞬间变得支离破碎,胆战心惊的金宣宗于贞祐二年(1214)迁都南京,以避蒙军锋芒。

元太祖成吉思汗半身像。作者/[元]佚名,来源/中国台北故宫博物院

由于蒙军在侵略过程中实施野蛮的屠城政策,“国制,凡敌人拒命,矢石一发,则杀无赦”。因此,蒙军所过之处金帛财物、牛马羊畜被席卷一空,农田水利被摧毁,房舍城池沦为废墟,“汾、石、岚、管,无不屠灭”“燕、赵、齐、魏,荡无完城”,怎一个惨字了得。

而遭受灭顶之灾的华北士民不仅要面对凶残的蒙军,还要面对“剽掠成俗”的金国溃军,以及趁乱而起的盗贼。

在生命、财产毫无保障的情况下,河朔、山东豪杰蜂拥而起,纷纷聚众结寨自保,这些武装力量的数目“多如牛毛”,占地规模大小不一,聚众称强的目的也各不相同,“于是拥兵者万焉。建侯者万焉。甲者、戈者、骑者、徒者各万焉。鸠民者、保家者、聚而为盗贼者又各万焉。积粟帛金具子女以为已有者,断阡陌、占屋宅、跨连州郡以为已业者又各万焉”。后来被统称为“汉人世侯”的群体,就是在这些豪强中发展起来的。豪强的来源大致分为三种:

其一是金国官吏或官吏子弟,比如刘伯林是威宁防城千户,王玉是赵州万户,何实是北京留守何道忠的儿子,张晋亨是同知安武军节度使事、领枣强令张颢的弟弟;

其二是地主或富农,最知名的真定史氏,是河北永清豪富,张荣则是济南富农,杜泉家也是“以财雄乡里”;

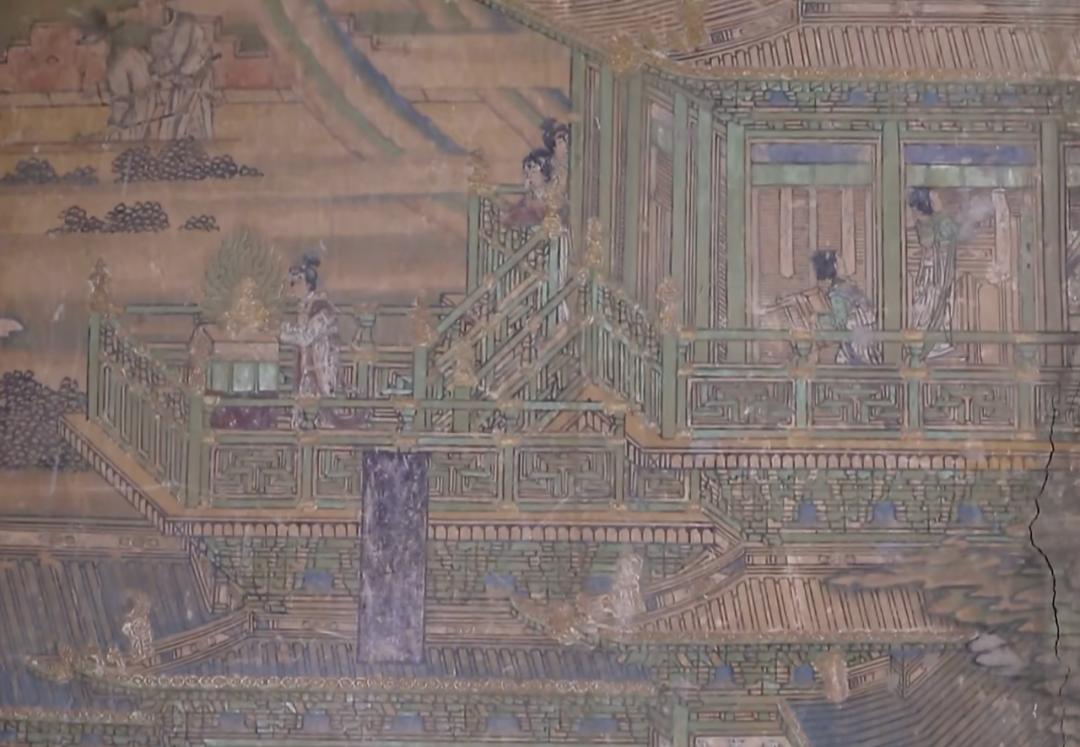

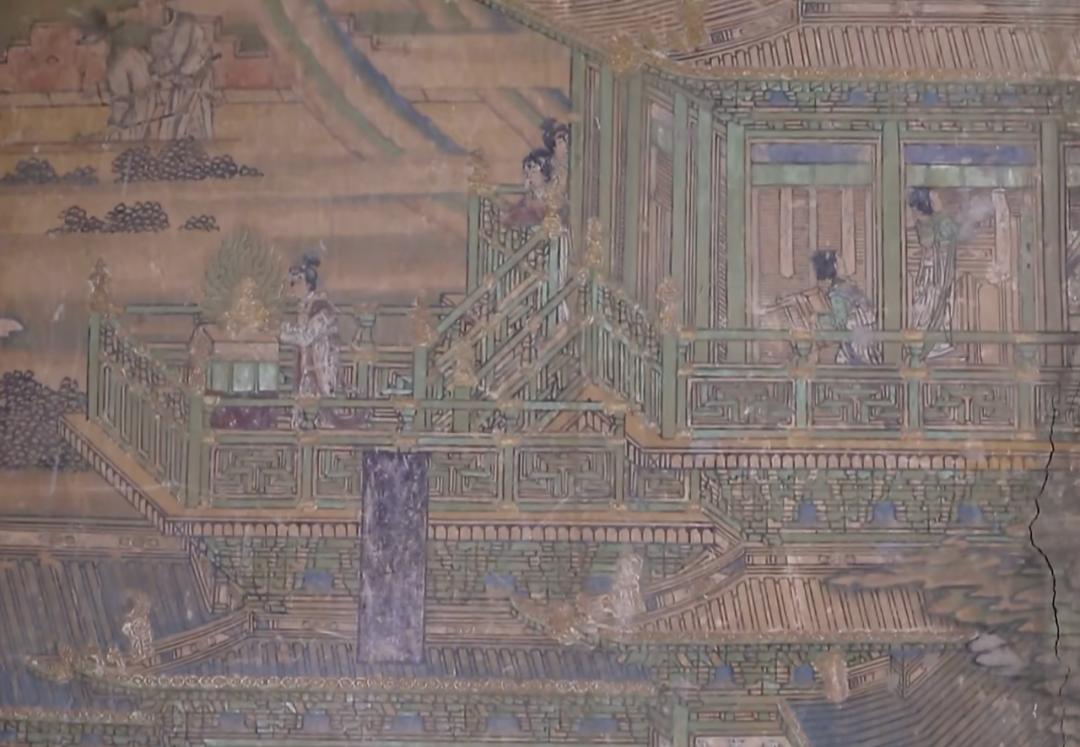

山西省繁峙县岩山寺的金朝壁画。来源/纪录片《中国通史》截图

其三是普通农家或普通儒生,张柔、严实、董俊、李全等出身农家,石珪以读书力田为业,史千、谢天吉等是一般儒士家庭;所以说,不能把豪强武装单一称为地主武装。

在相同的环境下,豪强们的政治选择也各不相同,大致可分为四种:

有忠心耿耿报效金国,为之抗击蒙古入侵、镇压其他义军的,比如沙场不倒翁武仙,即便曾被迫降蒙,又倒戈归金,仍为大金征战到最后一刻;还有花帽军郭仲元,为金廷抵御蒙古、剿灭义军,忠贞不贰。

有死心塌地投靠蒙古,为其冲锋陷阵、开疆拓土的,比如史天泽、张柔、董俊、刘伯林等家族。

也有游弋于宋、金、蒙之间企图割据称霸的投机者,最知名的莫过于李全,他先起兵抗蒙反金,又降宋攻金,再抗宋企图割据,最后降蒙攻宋,被宋军击毙。

还有心向南宋、梦想为汉人政权收复旧疆的忠义之士,比如季先、彭义斌,前者招纳北方豪杰归附南宋,为南宋收编红袄军,对宋廷高度忠诚,却被猜忌的南宋设计害死;后者(彭义斌)也非常忠诚,因不耻李全袭击南宋官军、逐杀长官的行为,自愿为朝廷分忧,提出消灭李全、北上抗击蒙金收复国土的大计,但宋廷却怕他成为另一个李全,故而不予理会,在北上抗蒙时兵败拒降遇害。

可见,尽管豪强们所处的环境相同,但他们的选择却不一样,而他们的抉择,同时还受时间与地域的影响,从时间上也分三个节点:

第一个时间节点在蒙金战争初期,当时虽有投降蒙军的豪强地主,但多为仇恨金国的契丹遗民,比如移剌捏儿、石抹也先等等;而更多的豪强内心中还是偏向金的,他们在防御金溃军以及盗贼劫掠之余,还是以抵抗蒙军为主,并希望接受金的收编。

野狐岭之战前,宣平县的土豪们为了保护自己的土地财产不被蒙军掠夺,纷纷主动请缨,愿意充当先锋迎击蒙军,只需要官兵在后方支援即可,但金军统帅完颜承裕却“畏怯不敢用”,反而私下打听去宣德州的近路,豪强们很失望,嘲讽完颜承裕:“溪涧曲折,我辈谙知之。行省不知用地利力战,但谋走耳,今败矣。”果不其然,金军在野狐岭大败,“识者谓金之亡,决于是役”。

第二个时间节点就在野狐岭之战后,河北地区的民间豪强对腐朽的金朝心生失望,投降蒙古的逐渐增多,像屯军在定州的郭宝玉,通过童谣和天象,认为这是上天预示要改朝换代,不愿意再为金朝卖命,遂带着军队投降蒙古。担任抚州威宁千户的刘伯林,与同僚女真人夹谷常哥、契丹人石抹高奴,也在蒙军围城之下请降。还有史秉直、王义、邸顺、赵迪等豪强,为了保全家族先后降蒙。

第三个时间节点在金宣宗不听大臣劝阻执意迁都南京、又召太子南下后,无能金廷的南迁,标志着黄河以北地区被彻底抛弃,原本就惶惶不安的华北地区更是乱成一团。再加上蒙古开始萌生占据更多金国领土想法,经略华北的太师国王木华黎一改往日大肆杀戮的作风,开始怀柔招降,越来越多的武装豪强或不战而降或战败投降,像张柔、董俊、王珣、王善、赵柔、贾德等等,都在蒙古的武力招抚下趋利避害,改变政治意向,叛金降蒙。

再从地域角度来讲,两河地区的豪强归降蒙古时间早、数量多,与蒙古的关系也最密切,最典型的就是史、董家族。而山东地区的豪强,则具有更强的独立性,也投降较晚,自然与蒙古的关系相对疏远,因为山东距离漠北遥远,且邻近南宋,是宋、金、蒙三国反复角逐的地区,局势不明朗,观望的豪强们对前路更难抉择。

正是因此,出身山东的汉人世侯东平严氏、益都李氏,后来就成为蒙元统治者严加防范以及重点打击的对象。

不管怎么说,豪强们好歹还有选择的余地,数量更多的普通百姓,在这场惨绝人寰的浩劫中没有什么选择权,他们只能随波逐流,或四处躲避被“人相食”,或被豪强们裹挟前行,成为“尸积数十万,磔首于城,殆于城等”中的一员。应了那句“宁为太平狗,莫作离乱人”。

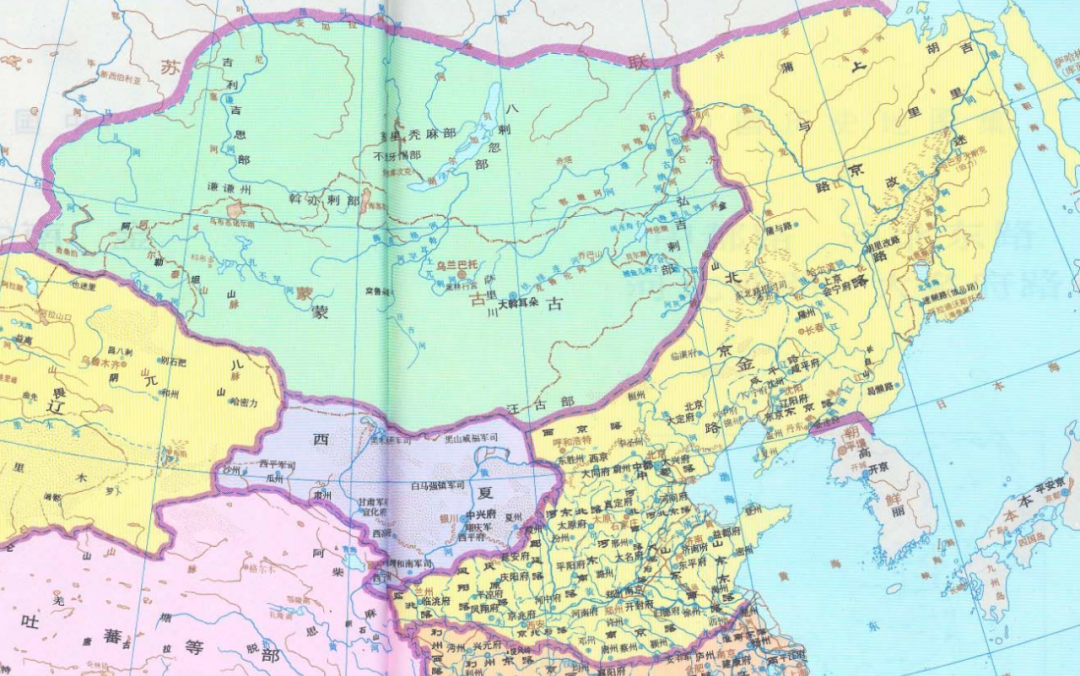

1208年(金泰和八年,南宋嘉定元年)金、蒙、西夏疆域范围图。来源/谭其骧《中国历史地图集》

那么,在金、宋、蒙交替之际,汉人占多数的北方豪强,在相同的环境下,为何选择不同呢?

宋的软弱与“城头变换大王旗”,随着时间推移,北方汉人的“夷夏观”已经淡薄了。

西晋末年,北方少数民族逐鹿中原,你方唱罢我登场,鲜卑建立的北魏甚至一统中国北部,成为中原之主,一直到隋朝取代北周,近三百年里,北方士民被迫生活在北方游牧民族统治之下,无所逃避。到唐末五代,中原受沙陀统治,燕云则被沙陀卖给契丹。及北宋末年,整个中原又陷入女真之手,至金末又是三百余年。

长时期的北方游牧民族统治,为命运所迫的北方士民不得不适应不断变换的生活环境,民族交往融合进程加快,胡汉之别、夷夏观念日渐淡薄,与南宋灭亡前的南方大不相同。

孔子作《春秋》时曾提出华夷之别的标准——是否奉行、恪守中华文明,“诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之”。隋代大儒王通也认为:只要能居中国、行中国礼、庇护天下百姓,就有资格成为中国之主,“天地有奉,生民有庇,即吾君也。且居先王之国。受先王之道。予先王之民矣”。

正因受时代风气(夷夏观淡薄)的影响,唐太宗才能自豪地说出“自古皆贵中华、贱夷狄。朕独爱之如一”的话,作为第一个提出胡汉一家统治理念的皇帝,能够摒弃传统的贵中华、贱夷狄的成见,让各族绥服,足见“天可汗”的宽广胸襟及兼容并蓄。

昭陵博物馆中少数民族官俑形象。来源/纪录片《中国通史》截图

在这种情况下,胡汉融合已是北方普遍存在的现象,因此,北方汉人更容易以文化论华夷,而不是以民族论夷夏。北宋人也承认三代圣王有肇基于东夷、西羌的历史事实,只要蛮夷之人能行王道,就能受天命成为中国之主,这种观念显然是促进民族融合的一大进步。

所以,一旦遇到北方游牧民族统治,出于对死的恐惧和对生的贪恋,北方汉人更容易以现实利益为考量,优先考虑如何保全身家性命、财产,以及安定的生活,避免乡党族人的生灵涂炭,对于统治者的兴亡更替并不是多在意,决定立场的,是生存和利益。

北方汉人的实用主义自然不符合统治者的要求,金世宗曾多次批评燕人诡随:“燕人自古忠直者鲜,辽兵至则从辽,宋人至则从宋,本朝至则从本朝,其俗诡随,有自来矣!”“汉人性奸,临事多避难。”但他也不得不承认汉人(燕人)是因为“屡经迁变”为了避免战端、免受屠戮才“诡随”的。他自己在虐杀的暴君面前尚且十分温顺,怎么好意思指责燕人在暴权面前软骨头呢?

其实,金世宗不是第一个如此评价燕人的,早在辽亡金兴之际,宋人马扩就说过,燕云屡经蹂躏,“烧掠殆尽,富豪散亡,苟延残喘,契丹至则顺契丹,金人至则顺金人,王师至则顺王师。但营免杀戮而已”。

燕人所受到的评价,可以折射出整个华北士民面临的窘迫和艰难,当落入北方游牧民族统治后,初期即便有不愿归附之心,但经过无果的反抗以及时间的推移,新的一代人故国之思、华夷之防逐渐淡化,渐渐认同现实统治,如此,也是对生存环境无可奈何的适应。

所以金世宗在即位后,努力矫正官僚们能屈能伸的“诡随”习性,去培养臣僚的忠君爱国意识,并取得一定程度的成功,金亡之后,就有很多士大夫慷慨殉国,“士大夫死以千百数,自古国亡,慷慨杀身之士,未有若此其多者也”。还有很多遗民通过诗作来表达故国之思,比如元好问、杜仁杰等。可见,经过女真人的百年统治,确实也赢得了不少人的忠心。

当然,这些向金尽忠的士民并不能代表所有北方汉人,还有不少仇恨金廷暴政——签军、括地——的各族人民,从不间断地抗金,比如汉人侍旺起义,契丹人耶律撒八、移剌窝斡大起义等等。在蒙金战争初期,又有辽东契丹人耶律留哥起兵反金,山东也爆发由汉人杨安儿、刘二祖领导的红袄军起义。

金人统治的确残暴,初入中原时甚至“尝欲尽诛南人”,还“禁民汉服,又下令髡发,不如式者杀之”,推行高压恐怖政策逼迫北方汉人臣服。但经过几代皇帝努力推行汉法后,差不多得到了民心认可。所以,蒙古初入侵时,把女真统治者和更凶残暴虐的蒙古统治者相比,北方汉人反而对金更有认同感,因此,在战争初期,北方士民多数都心向金国。

直到金宣宗迁都抛弃华北地区,金在河朔、山东的统治迅速土崩瓦解,随着秩序的崩溃,以及生存的艰难,加重了民众对金廷的绝望以及愤恨,在物质和精神的双重打击下,豪强们唯利是图、趋利避害的个性迅猛出笼,为了自己的利害得失,奔波在金蒙之间叛降不定,自然不会为金国殉死。

金宣宗承认的北方割据势力,史称“九公封建“。来源/纪录片《中国通史》截图

再者,华北一带多以平原为主,基本无险可守,却很利于骑兵驰骋,面对凶残的入侵者,即便豪强武装们奋起抵抗,在没有朝廷强有力支援的情况下,也不可能支撑太久。

北方汉人要直面尴尬、窘迫的痛苦处境,不管他们反抗与否,都既无法真正融入征服者族群中,又不能被故国故人所接受。不管同族还是北方游牧民族,都对他们心存猜忌,把他们当作民族边缘人,此等处境,又是何等无奈?

在宋、金、蒙三国纵横捭阖之际,他们对待北方士民又是怎样的态度?

先说金,金宣宗最初对各路义军是怀疑和警惕的,苗道润向金廷求编制时,朝廷还问他“肯终为我尽力乎?”随着战事紧迫,金廷不得不转变思维,招抚义军,希望他们尽心竭力对抗蒙军、收复失地,比如提拔郭仲元、郭阿邻、苗道润,以及封建九公等,为遏制蒙军的进攻起到一定作用,还相应解决金廷兵力不足的问题。

但是,河还没过去,担心义军会尾大不掉的金宣宗君臣就想拆桥了。在金廷眼中,义军“皆从来背本趋末,勇猛凶悍、盗窃亡命之徒”,应该把他们拆分,“分处其众,以备不测之变”。对金廷忠心的花帽军、黄鹤袖军和其他义军一样都被拆分,不满的义军哭诉请求朝廷把他们分驻在大河附近,“我曹以国家多难,奋义相从,捐田宅,离亲戚,转战至此,誓同立功,偕还乡里。今将分配他军,心实艰苦。乞以全军分驻怀、卫、辉州之间,捍蔽大河,惟受阿邻节制”,却被金宣宗无视。

金宣宗不仅拆分打散义军,还在将领之间制造矛盾,离间将领们的战友情,最典型的就是郭仲元、郭阿邻、李霆三人,在金宣宗的各种骚操作下三人几乎形同陌路,再没有同时出战过。

南迁之际,金宣宗大概就考虑要放弃河朔了,他继召太子南下后,又迁徙河北的猛安谋克屯田军家属到河南,宰相高汝砺劝谏他:“百姓见军户尽迁,必将惊疑,谓国家分别彼此,其心安得不摇?”宣宗不听,迁户果然加剧中都的恐慌,在留守中都的完颜承晖的强烈请求下,宣宗不得不应付了事的派人救援中都,其救援结果可想而知,中都旋即沦陷。

金廷在南迁后就视蒙占区如弃履,把一家之民分为南北,坐视蒙占区军民忍着饥饿效死御敌而不救,南宋在对待金占区士民问题上同样不遑多让。

早在北宋末年,宋廷君臣提到燕云汉人时,就不把他们视为同胞族人了,认为燕云人“自唐末至于今,数百年间,子孙无虑,已易数世,今则尽为蕃种,岂复九州中国旧民哉”。南宋君臣则把这种歧视扩大到整个中原和北方故土。

宋金初对峙时,金占区的汉人民心其实甚为可用,岳飞绍兴十年的北伐,就有两河豪杰纷纷响应,意气风发的岳飞本以为渡河指日可待,却被高宗的十二金字牌召回,当“愤惋泣下”的岳飞奉命还军时,中原的父老乡亲们拦马痛哭:“我等戴香盆、运粮草以迎官军,金人悉知之。相公去,我辈无噍类矣。”为了避免支持宋军的士民遭受金人屠戮,岳飞只能带着他们南迁,“从而南者如市”。

尽管秦桧提出“南人归南,北人归北”,绍兴和议中也有“今后上国捕亡之人,无敢容隐。寸土匹夫,无敢侵掠”的条款,但仍有大批或有感于民族道义,或出于生存目的,先后逃到南宋境内,被南宋人冠上含有歧视意义的“归正人”称号,甚至为了是否接纳他们在朝廷发生无休止的争执。

绍兴三十二年(1162)七月,即位不久的孝宗就该不该接纳归正人的问题让大臣展开讨论,张浚在《论招纳归正人利害疏》中,从天理人情、民心、情报受阻以及兵源等各方面分析,提出应该接纳归正人,以免北方故土的士民寒心。

孝宗的老师史浩,则在《论归正人劄子·第二劄子》中,从防微杜渐入手,认为招纳归正人会导致冗官冗费、空耗财用,还指出归正人贪得无厌,轻易招纳反而容易滋生奸细,所以,为了南方的稳定,陷没已久的北方汉人应该各安本土,不要动不动就跑到南边来,“他日得我故地。汝皆吾民。又何舍坟墓弃亲戚而来?”

张浚、史浩争执不下,又在孝宗面前辩论,张浚说:“中原久陷,今不取,豪杰必起而收之”。史浩则嗤之以鼻:“中原决无豪杰,若有之,何不起而亡金?”张浚反驳:“彼民间无寸铁,不能自起,待我兵至,而为内应。”史浩轻蔑地反击:“胜、广能以锄耰棘矜亡秦,彼必待我兵至,非豪杰矣!”

幸而孝宗正锐意北伐收复失地,并没有听史老师的昏话,而是采纳张浚的建议,接纳北人,并兴兵北伐,即便遭遇符离之败,在隆兴和议中也特别提出“归被俘人,惟叛亡者不与”。就是只归还被宋军俘虏的北人,但不归还主动投南的北人。

遗憾的是,虽然隆兴和议有不还归正人的条款,从崔敦礼《代陈丞相论淮岸跳河及彼界来归人劄子》内容可知,南宋迫于金人的压力,还是有遣还归正人的行为,“臣窃见乾道四五年间,敌取归正人,朝廷不得已发遣,被遣之人号哭呼天,大出怨言,怒骂而去”。可知南宋对归正人终究是失信了。

宋开禧三年(1207)六月,北伐失利的权臣韩侂胄在与金议和的国书中,又提及归正人的问题,称归正人“皆雀鼠偷生,一时窜匿”,大宋并没有重用过他们,并不以归正人为意。从“雀鼠”这个蔑称,可见南宋对归正人的歧视。

金元更迭时,面对归正人的不断投诚,南宋依旧不敢放手接纳,对比成吉思汗放手木华黎招抚华北豪强,南宋却仅仅让楚州知州应纯之去同归正人联络,同时还“沿江增戍”防备义军过江。即便红袄军在淮河以北屡屡取得胜利,应纯之都奏报朝廷说“中原可复”,权臣史弥远仍然不敢大力支持山东忠义军,坐视义军被蒙军和金军围攻,以至于断粮溃败。

应纯之的继任者贾涉为了避免忠义军出现强者,还诱杀对南宋最忠诚的季先,使野心家李全坐大,又针对石珪,迫使石珪抛家弃子投降蒙古。此后几任楚州官僚都没有出兵援助义军抗金、抗蒙,反而挑拨义军自相残杀,企图以此控制义军,又迫使从金归附过来的花帽军张惠转头复降金,受封临淄郡王,为大金奋战到力竭而亡······

其实,北方汉人不管是为女真人还是蒙古人卖命,造成这个结果的诸多推手中,就有怯懦和退缩的南宋。

以偏师侵金的木华黎为了扩大战果,就采纳降将建议,颁布止杀令,招抚豪杰,根据其人口、兵力、地盘封以相应官职,并允许世袭,或附金或观望的豪强们,遂纷纷识时务地归降蒙古,为蒙古冲锋陷阵开疆拓土。

蒙古人在全力拉拢武装豪强的同时,还对豪强多有防范,像割据势力张鲸降蒙后,木华黎就命早期归降的契丹人石抹也先去做他的监军,张鲸图谋叛蒙,就被石抹也先斩杀。而降将武仙前脚反蒙归金,他当质子的兄弟后脚就被杀了。

豪强们不管是主动投降还是抵抗失败后被迫投降,在成为蒙古世侯后,不仅要纳质,还有助军、献户口、纳贡赋、入觐、设驿、接受达鲁花赤监临等各项义务,在蒙古的高压政策面前,世侯们即便是身负重伤也不能下战场,因为怕蒙古人怀疑其诈伤;还得忍受蒙古同僚的嚣张跋扈,终生都要谨小慎微、如履薄冰。

像战败后归降的张柔,即便身先士卒,仍不被蒙古同僚信任,燕帅孱赤台为了杀张柔的刚直之气还多次凌辱他,甚至想杀掉他,因突然暴死才让张柔躲过死劫。从孱赤台的行为,就能窥见蒙古统治者对中原豪杰既想利用又怕失去控制的矛盾心理,更不要说后来蒙古统治者对世侯们的各种拆分、打压、削弱了。

徒单公履曾在《书张侯言行录后》中,描写过世侯们在蒙古权贵面前的痛苦窘迫,只能不争不抢、不怨不怒,才能与“强悍勃恶、刚犷暴露”的蒙古权贵和睦相处,如果不愿意忍耐,“甘心以求逞,则决裂之祸至矣,其于国计何如耶?”徒单公履还调侃与蒙古人相安无事的这位张姓世侯的处事行为,并奉劝世人,如果不能做伯夷、叔齐,“当以张侯行事为处身之法”。

从徒单氏的话可知,汉人世侯即便你身处统治阶层,也摆脱不掉某些痛苦而难堪的局面。