医学考古学视野下的商周军事医疗救治初探

关键词:医学考古学,商周时期,军事医疗,救治方法

摘要:中国古代军事医疗的进步,与医学及战争的发展密不可分。商周时期,医学有了一定的进步,频发的战争冲突也促使这一时期军事医疗产生并得到初步发展。通过对相关考古学遗存的分析,商周军事活动造成的创伤主要有砍刺、箭伤、骨折及残疾等,经过长期的实践探索和总结,其相应的伤情鉴别、药物治疗、手术疗法、感染防治等军事医疗救治方法亦随之产生和发展。有关伤员的处置、医护人员的监督等医事制度也逐渐形成,对古代军事医疗的进步、先秦医学理论方法的凝练等起到重要推动作用。

军事医疗是针对军人这一特殊人群而施行的医疗救治活动,伴随战争与军队的出现而产生。其主要内容是救治在军事活动中遭遇创伤和疾病的军人,维护军人的生命健康,提高军队战斗力和生存能力[1]。

史前时期,部落间暴力事件时有发生,简单的自疗互救活动随之出现,某种意义上可以看作是军事医疗的萌芽。至夏商周时期,随着军事制度化以及系统化的增强、战争频次的增多以及规模的扩大,军事医疗应际而生并逐渐发展。

一、商周军事医疗的发展

商周时期,国家皆拥有强大的军队,维护国家安全、稳固政权以及扩张政治势力,皆需强大的军事力量作为支撑,如鸣条之战,武丁伐鬼方、伐蜀、伐楚,牧野之战,周公东征等等。而战争的实施需要投入大量的人员,保障有生力量是关系战争结果的重要因素。《孙子兵法·行军篇》曰:“凡军好高而恶下,贵阳而贱阴;养生而处实,军无百疾,是谓必胜。”[2]为减少战争带来的伤亡,一定的救治必不可少。《史记·司马穰苴传》记载:“士卒次舍井灶饮食问疾医药,身自拊循之,悉取将军之资粮享士卒。”[3]《司马法·仁本篇》中说:“敌若伤之,医药归之。”[4]战争中的人员创伤若没有良好的医疗救治,战斗力可能会大幅削弱,对战争结果会造成消极影响。

医疗救护人员是军事医疗形成的重要构成因素。在战争中配备有专门的医疗救护人员是十分必要的。据《六韬·龙韬》“方士二人,主百药,以治金疮,以痊万病”[5],武王就统军所需辅佐者之事询问太公。可见,周初似乎已有专门负责军事医疗的方士存在。迟至春秋时期还有为受伤士兵专门安排居所进行施药治疗,如《墨子·号令》记载:“伤甚者令归治病家善养,予医给药,赐酒日二升、肉二斤,令吏数行闾,视病有瘳,辄造事上。”[6]

医疗水平的进步,是军事医疗实施和发展的基础。考古资料显示,商代已经出现作为医疗用具的砭镰,对植物的药用价值也有了一定的认识。河北藁城台西商墓M14中发现可用于切割肿疡和泻血的砭镰[7]。该遗址F14所见一件大陶瓮中存有约8.5千克重的酵母,一些大口罐中盛放有桃仁、李仁、枣子、大麻子等具有药用价值的植物种仁,还发现有将军盔、漏斗等陶器,推测为制作药酒的原料和器具[8]。药酒是古代治疗疾病的常用之法,《黄帝内经·素问·汤液醪醴论》中即有记载[9]。陕西清涧李家崖遗址出土了一块石雕骷髅人像,五官、肋骨形象逼真,意味着人们可能对人体骨骼形态有了一定初步了解[10]。此外,商代甲骨卜辞也表明,殷人对人体结构、脏器功能、生理活动等应已有一定程度的认识[11]。尽管当时的医药比较原始,但这些为军事医疗的形成与发展奠定了基础。尤其到了春秋战国时期,医疗技术水平全面提升,汤熨、针砭、药酒等方法已经较好地运用于临床实践中。《史记·扁鹊仓公列传》记载:“疾之居腠理也,汤熨之所及也;在血脉,针石之所及也;其在肠胃,酒醪之所及;其在骨髓,虽司命无奈之何。”[12]

医疗救治是保存有生力量、稳定军心、获取战争胜利的重要保障,相应的救治人员、场所也逐渐形成并不断发展完善。虽然商周的军事医疗还处于初始阶段,并未形成完备的体系,但为后世军事医疗保障的进步引领了方向。

二、商周军事活动创伤类型

冷兵器时代,棍棒、戈、矛、箭、剑等是相互厮杀的主要武器,军事行动所见的伤病中,以锐器砍刺、箭伤、骨折、撞击、火烧等外伤最是常见。而此类伤病伤情不甚复杂,相对容易在人骨遗骸上留下一定痕迹,这也为分析所受伤害的类型及其治疗提供了可能。

(一)砍刺伤

砍刺伤是指刀、斧、矛等创刃之所伤,是较为常见的军事医疗症状。《周礼》中“疡医”所负责的“金疡”即是指刀类刃器所致的创伤[13]。

韩城梁带村西区春秋早期墓葬M18中发现人骨额结节中部有长约10、宽约6毫米的长方形孔,创口周缘部分光滑,推测为金属利器的尖部戳刺所致[14]。该墓是此墓地今所见唯一一座出土兵器的中型墓,墓主生前可能是行伍出身,应属芮国武职身份的贵族[15]。其额结节受伤创口周缘有愈合痕迹,显示该个体受伤后仍存活了一段时间。

陕西黄陵寨头河战国戎人墓M78墓主头部有两处外伤痕迹,呈粗线条状,与刀伤很相似,应为近距离搏斗而形成的,腿部遭受了严重的骨折,肋骨有多处骨折痕迹,伤口有愈合痕迹。从墓葬规模和随葬品看,M78墓主应有较高社会地位,有可能为军队或部落首领[16]。其身受重伤却存活了一段时间,应离不开一定的医药救护。

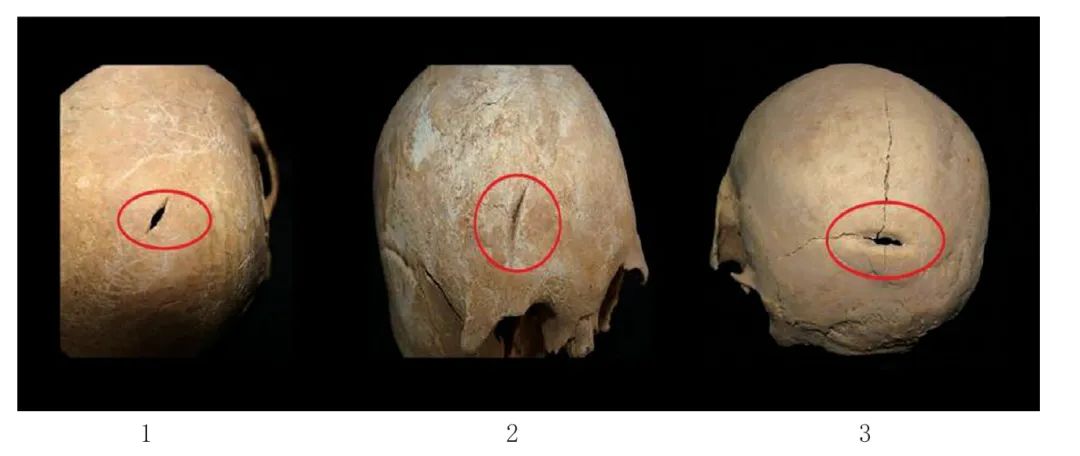

内蒙古准格尔旗川掌遗址墓葬[17]中发现有不少骨骼创伤案例,其中包括多例头骨上有砍伤痕迹。如M260墓主为25~30岁男性,右侧顶骨有砍创痕迹,为锐器所伤,无愈合痕迹,可能直接致其死亡(图一,1)。M210墓主为30岁男性,额骨右侧有明显的砍伤痕迹,应为尖锐的大刀类器物所伤,创口愈合较好(图一,2)。M211墓主为25岁女性,左侧顶骨后侧有较大砍创痕迹,推测为较尖锐的斧子类器物所伤,创口开始愈合(图一,3)。这些大多与“战争或暴力冲突”有关的骨骼创伤,不乏愈合的案例,说明尽管该人群的医疗条件可能较为匮乏,但其冲突创伤治疗“也有一定程度的进步”[18]。

图一 内蒙古准格尔旗川掌墓葬骨骼创伤痕迹

1.2009ZNHBM260 2.2009ZNHBM210 3.2009ZNHBM211

(二)箭伤

旧石器时代晚期的山西峙峪遗址发现有石镞,早期箭镞的出现可能与狩猎行为有较大关系[19]。新石器时代,弓箭作为兵器已被用于冲突斗争,箭伤逐渐成为常见的冲突创伤之一。比如云南元谋大墩子遗址M3墓主胸、腹部发现12枚石镞,其右颧骨和尾椎骨处各射入1枚石镞,该墓地身中石镞者占有相当比例[20]。

商周时期,弓箭大量应用于战争冲突中,如殷墟西北岗M1001大墓就出土骨镞6583枚[21],M1002大墓出土骨镞4456枚[22]。

礼县西山遗址M2003墓主头骨上有1枚射进未拔出的铜镞,表明墓主属非正常死亡,该墓规模较大,有殉人、腰坑,随葬品丰富,青铜礼器有3鼎2簋,铜戈、剑各1件,从墓葬规模和随葬器物来看,很有可能是西周晚期战死的秦人中一位地位较高的首领[23]。

内蒙古林西县井沟子遗址西区墓地,所代表的族群可能为东胡,墓地中出土了大量可用于战争的武器,如27座墓出土251件骨镞,M57、M58甚至达到数十件,铜镞较少。而M46存在铜镞嵌入人骨内的现象,即该成年男性墓主的右侧髋骨前侧斜穿有三翼铜镞,据研究其应为该个体致死原因[24]。

近来,在洛川月家庄战国中晚期秦人墓地也发现有多例人骨战争创伤的案例。如M77墓主的额骨左侧和左侧髋骨髂翼存在箭镞穿透伤,但已愈合而非致命伤,推测墓主可能早年受伤后存活至老年[25]。

(三)骨折

骨折是战争中常见的创伤之一,商周时期对骨折已经有了较为全面的认识和治疗方法。《周礼》“疡医”中“折疡”即指骨折[26]。《礼记·月令》中亦有骨折记载:“命理瞻伤、察创、视折、审断,决狱讼必端平。”蔡邑注:“皮曰伤,肉曰创,骨曰折,骨肉皆绝曰断。”[27]

因战争冲突造成的骨折现象,在考古发现的军事遗骸中多有所见。

少陵原西周墓地中发现有数个骨折实例:M313墓主右侧桡骨远端骨折,有愈合痕迹,但有变形,下端关节面凹凸不平;M321额骨右侧眉弓附近有大面积的塌陷性骨折,应属强烈的外力冲击所造成,已痊愈[28]。该墓地皆为中小型墓而未发现大型墓葬,发掘的429座墓葬中有80座出土有兵器,墓地中属于西周早期的136座墓葬,其中有60座出土兵器,而未出兵器者,墓主人基本为女性,据此推测该人群当主要从事着与军事相关的职业。根据该墓地的地理位置,不排除其为驻守宗周的西六师中某师卒营墓地的可能[29]。那么,墓地中的人骨骨折案例很可能是在军事活动中造成的,所见伤口愈合现象,应是经医治的结果。

内蒙古准格尔旗川掌墓葬中,还发现多位墓主存在骨折症状,例如:M36A、M269墓主的头部有塌陷性骨折,是为钝器所伤,经过治疗,伤口愈合。M154、M41、M266、M129的墓主属于中年男性,肋骨骨折且愈合情况较好。M311、M154、M25、M272墓主为肢骨骨折,且有愈合痕迹,但略有错位、变形。这些骨折创伤案例集中于川掌遗址,其中一些不乏因械斗等暴力冲突所致[30]。

以上考古发现的与军事冲突活动相关的人骨遗骸,其中部分头骨、肋骨、肢骨等骨折情况有较好愈合,说明当时的军事医疗技术已经能够对骨折有较好地治疗,而那些出现错位和变形者,可能与正骨施治或后期护理不完善有关。

当然,将士在战争中致残也是常有之事。考古发现所见的肢体残疾者,可能是重大意外而致使肢体残缺,也可能是因患病或伤病严重而进行的截肢治疗,或是因为遭受了某种刑罚。陕西周原齐家东M24墓主右侧胫、腓骨下端1/5处截肢后畸形愈合,胫骨生理长缩短约5厘米,创伤愈合,疑似为遭受了刖刑[31]。扶风庄白一号窖藏[32]、山西闻喜县上郭村周墓[33]等出土的周代青铜器上也有刖刑守门人。陕西宜川虫坪塬遗址发现春秋时期左下肢被截断的人骨遗骸。据研究,该遗骸个体在左肢截肢后依然存活,右肢关节因受力后改变[34]。可见对于肢体残疾者已经有了一定的医学治疗方法。有些也有可能配以假肢。如赵国名将李牧因臂患曲挛之疾而制作了假肢,以方便起居,见于《战国策》:“武安君曰:‘繓病钩,身大臂短,不能及地,起居不敬,恐惧死罪于前,故使工人为木材以接手。上若不信,繓请以出示。'出之袖中,以示韩仓,状如振梱,缠之以布。”[35]而这一时期因军事行动所致肢体伤残应该也是存在的,虽然目前并未在考古中见到确因军事活动而导致的肢体残疾实例,但这种可能性不可排除。

三、商周军事医疗救治方法

体质人类学研究发现,在可确定为士卒或武士身份的墓葬出土人骨中,有不少个体存在砍伤、箭伤、骨折或撞击等伤痕,也见有伤口愈合的案例,与之相关的医药遗存亦多有发现,应即是经过一定救治的结果。这表明商周时期面对战争造成的砍、刺、折、箭伤等不同创伤,可能已相应有了较适当的治疗方法。

针对刀斧类刃器的砍伤,《五十二病方》记载以外敷的方式治疗,“以刃伤, (燔)羊矢,傳之”[36]。里耶战国古城遗址中发现一套较完整的治疗刀、箭伤所用的青铜和陶质医药器具,有青铜箭头、青铜针、青铜夹子、青铜药匙、装粉剂的小陶药罐(图二)。从该遗址所处的地理位置看,这一地区是酉水流域重要的军事要塞,属于历代兵家争夺之地,战事多发,里耶古城麦茶就是当时酉水流域一处最大的战国墓葬群,凡战死者就地安葬[37]。这套医用器具的发现则为战争中遭箭伤、刀伤者是如何治疗及使用何种药物与器械提供了解答。出土的青铜针可用于进行针灸砭刺,以达消炎、消肿、疏通经络的目的,所谓“治痈肿者刺痈上”[38]。对于箭伤者,需要用手术的方法将箭头取出,其中青铜夹就是值得称道的手术工具。而铜药匙和小陶药罐则可将药物均匀地洒在伤口,利于伤口的修复。这说明当时已经能够相对有效地治疗战争中砍、刺、射等造成的创伤,外伤医治通常采用的止血、消炎等治疗方法,很可能已被较好地运用于军事医疗实践中。

图二 里耶战国古城遗址出土医药具

据《韩非子》“闻古扁鹊之治其病也,以刀刺骨”[39]可知,东周时期已经有作为治疗骨科疾病的外科手术刀。此外,地黄等药材被用以治疗骨科疾病,如《神农本草经·干地黄》曰:“(干地黄)治折跌、绝筋、伤中,逐血痹,填骨髓,长肌肉。作汤除寒热积聚,除痹,生者尤良。”[40]山西高平永录1号尸骨坑中已发现有60个人骨个体,是战国晚期长平之战中赵军亡卒。人骨纵横相叠,尸骨上多种伤痕明显属于战争格斗、砍杀所致。其中一例左侧挠骨有骨折后愈合的痕迹,骨折处向前弯曲,后面略凹,前面有愈合增生圆枕[41]。可见,该个体在军事行为中骨折并得到一定的医治。军都山墓地125例头骨中,发现有10例创伤或疑似创伤的病例,创伤表现为典型的凹陷性、线性骨折或轻微的骨面凹痕,常伴有不同程度的炎症性反应,均属于钝器伤,创伤部位多有明显愈合痕迹。该墓地的随葬品中不见任何农业生产工具,但出土了大量与狩猎、战争有关的兵器,可能与暴力冲突有关[42]。这些受伤人员很可能经过了一定的医疗救治,伤口得以愈合。

战争中造成的砍伤、刺伤、箭伤、骨折等创伤,由于受伤的方式、部位以及严重程度不同,身体可能会产生流血、溃烂、肿胀、疼痛、淤青等症状。《黄帝内经》“气伤痛,形伤肿。故先痛而后肿者,气伤形也;先肿而后痛者,形伤气也”[43],记载了身体外形的伤害会导致痈肿。又云:“热胜则腐肉,肉腐则为脓,脓不泻则烂筋,筋烂则伤骨,骨伤则髓消,不当骨空,不得泄泻,血枯空虚,则筋骨肌肉不相荣,经脉败漏,熏于五藏,藏伤故死矣。”[44]可见痈肿危害极大。故面对战争造成的创伤,还需要进行止血、消炎、止痛、祛瘀以及防止感染等医疗措施。处理方式有“刺以针”“逞焫之”“砭之”“涂以豕膏”“剉草根各一升”[45],有效地治疗了战争中造成的伤病。

安徽蚌埠双墩一号春秋墓中发现一件双连盒(M1:19),其底部有黄色块状物,经过鉴定为蜂蜡和动物油的混合物,据分析认为是外敷的创伤药[46]。所出土的多件青铜器上铭其主人为“童麗君柏”,应指钟离国的国君“柏”,死亡年龄约40岁。该墓还出土有两件戈,其上分别书“童麗公柏获(夺)徐人”“徐子白□此之元戈”“徐王(容?)取吉金自作其元用戈”[47]。铭文反映了钟离柏与徐国间的战争冲突,墓主生前应参与了此类军事行为。《黄帝内经》曰:“猛疽不治,化为脓,脓不泻,塞咽,半日死,其化为脓者,泻则合豕膏,冷食,三日而已。”[48]“金伤者,以方(肪)膏、乌豙(喙)□□,皆相□煎,釶(施)之”[49],记载了利用动物油消脓的治疗方案。双墩一号墓出土的混合蜂蜡和动物油的创伤药应具有抗菌、消炎、解毒、止痛的作用,是当时外伤医治技术和水平的一种体现。

经过对殷墟M54亚长墓人骨的鉴定,发现其骨骼上有多处锐器造成的创伤。左侧股骨小转子下方有一处创伤,创伤长3.1、宽1.9厘米,应属刀斧类锐器打击形成。左臂肱骨有至少三处锐器砍伤痕迹,均未见明显的骨骼修复愈合痕迹。左侧肋骨中前部有明显的锐器砍痕。左侧股骨上部有一锐器致伤痕,应为钩兵或砍兵致伤。右侧髂嵴前结节和髂嵴下结节间有一穿孔穿透髂骨,髂骨内部骨质已经疏松,可能是被创伤造成的炎症浸染所致,应为矛戈类刺兵形成[50]。从墓主身上多处锐器砍痕看,应是在战争中深受重伤,不久即死亡。该墓葬中随葬青铜器265件,其中兵器达161件,容器40件,还有部分车马器和乐器。兵器有钺、矛、戈、刀等,另有881件镞、149件铜 。多件兵器上有“亚长”铭文,据考证“长”姓应为高等级贵族,加之大量兵器的出土以及墓主身上多处砍痕的存在,知该墓应为征战沙场的高等级军人墓葬[51]。在该墓主股骨颈下部、大转子与小转子之间的棱嵴上部有长61.5厘米的干化肌肉组织,组织中粘有碳化的植物种子花椒,墓主身上也铺满花椒[52]。花椒是良好的烹饪调料,也是颇具特色的香料,亦可作药用,具有温中行气、逐寒、止痛、杀虫等功效,缓解治疗胃腹疼痛、呕吐、泄泻、血吸虫、蛔虫等症,又可作表皮麻醉剂。从亚长墓主肌肉上存留的花椒以及墓主身上多处砍痕情况分析,花椒在此所含的药用意义比较显著,当取其麻醉、止血、生肌功能。

战争充满着暴力和血腥。刀、戈、矛、镞、殳、戟、剑等锋利兵器,会造成砍伤、刺伤、箭伤、撞击等不同类型的伤病。根据对有关人骨资料及其出土情景、医药遗存等的分析可知,商周时期手术、针砭、药物等方法与手段已较好地用于军事治疗中,并且逐渐发展出了针对冲突受伤而制的创伤药,基本可确认这一时期军事医疗已经有了一定的发展。

四、结语

人类历史发展中战争冲突无可避免,战争各方都力求增强战斗威慑力和杀伤力,同时减少己方伤亡人数。随着武器的发展和暴力冲突负面影响的增加,军事行为中常见砍伤、骨折、箭伤、残疾等伤病。正骨、手术、针砭、药物等治疗手段的实施,乃至截肢术及术后护理等技术的出现与发展,是商周时期军事医疗水平逐渐提高的反映。这与社会生产力水平的提高,当时医学逐渐摆脱祭祀、祈祷、巫术等原始宗教治伤祛病的方式而趋向独立,以及对身体和疾病的认识逐渐加深等紧密相关。

军事医疗所使用的的技术手段、原则均来自(一般)医学[53]。受到医学发展的影响,商代军医的角色或者说军事医疗行为的实施者很可能由巫医担任。周代,或者说至迟东周时期,军队中逐渐出现一些方士和某些与救护相关的组织。除本文梳理的救护方式,如《黄帝内经》等著作所记载的一些医疗方法也可能会应用于军事伤员的救治。此外,《通典》记载“军人被创,即给医药,使谨视之。医不即视,鞭之”[54],说明周代可能已有规定医护人员须尽职安抚医治战争中的伤员。再结合《墨子》关于建立临时伤兵居所的记载,以及《吴越春秋》中勾践“士有疾病,不能随军从兵者,吾予其医药,给其麋粥,与之同食”[55]等,可知尽管减少伤亡以保持战斗力或是其主要目的,但这也从侧面体现了一种仁爱和人道精神。总之,通过长期的实践探索,内外并治、鉴别伤情、用药法则等军事医疗救治方法随之产生,并初步发展。有关伤员的处置、医护人员的监督等医事制度也逐渐形成,有些列为规定,对古代军事医疗的进步、先秦医学理论方法的凝练起到重要推动作用,在医学发展史上具有进步意义。

注释

集解,司马贞索隐,张守节正义.史记:司马穰苴传(第64 卷)[M].北京:中华书局,1959:2158.

集解,司马贞索隐,张守节正义.史记:司马穰苴传(第64 卷)[M].北京:中华书局,1959:2158.