故宫院刊 | 张燕芬:明代礼仪中的茶器——以宫廷婚、丧、祭礼为例

今人关注明代茶文化,多青睐与文士相关的茶事、茶画、茶诗,尤重其审美趣味之影响。明代作为中国饮茶风尚的转捩点,不仅有文人啜茗忘喧所烘托的“隐”与“逸”,更有宫廷遵古酌时所引导的“仪”与“礼”。

受益于明帝王陵寝、勋戚墓葬的考古发现及文献史料的大量留存,得以探揭“茶”在宫廷仪典中所承担的角色。当前公布的明代出土茶器,发掘时多与酒具并置。这样的搭配并非明人创举,晚唐以来茶酒已成形影,宋元时代二者并进更成结俗,茶、酒不仅在现世生活中平分秋色,更是丧祭礼俗中的重要组成。遗憾的是,虽然至迟在宋代,茶已于正史礼仪志中兴起,但因缺乏高等级墓葬的实物佐证,“文”与“物”始终无法相印。所幸,这样的困顿在明代艺术史研究中得以纾解。

本文将茶具置于使用者生前与身后两个情境,从器物的组合关系、典制的斟酌议定,探索茶器在宫廷仪礼中的地位,并通过它们来解说时器的礼制化与礼器的通俗化。

一 礼寓于物:供用器皿之茶酒具

明代宫廷茶酒具的组合使用,以皇室婚礼所涉“供用器皿”最为典型,其品类全面,在洪武时期便已规范,并作为祖宗成例,影响深远。依照使用者身份,供用器皿的材质高低、品类多寡、数量丰俭,亦自分等第、各有隆杀,是皇室礼仪制度的具象体现。

定陵、梁庄王墓、荆藩王墓、武清侯李伟夫妇墓、北京董四墓村明墓等出土了不少带铭文的金银器,据自名,至少有“壶瓶”“壶”“爵”“盂子”“台盏”“汤鼓”“汁瓶”“金镶花梨木碗”“匙”“箸”等,它们或是帝后器用,或是皇室成员冠册婚嫁获赐的礼物仪物,大抵由宫廷制样,内府生产,因此品类相似、造型相近,明代文献常将其归入供用器皿。

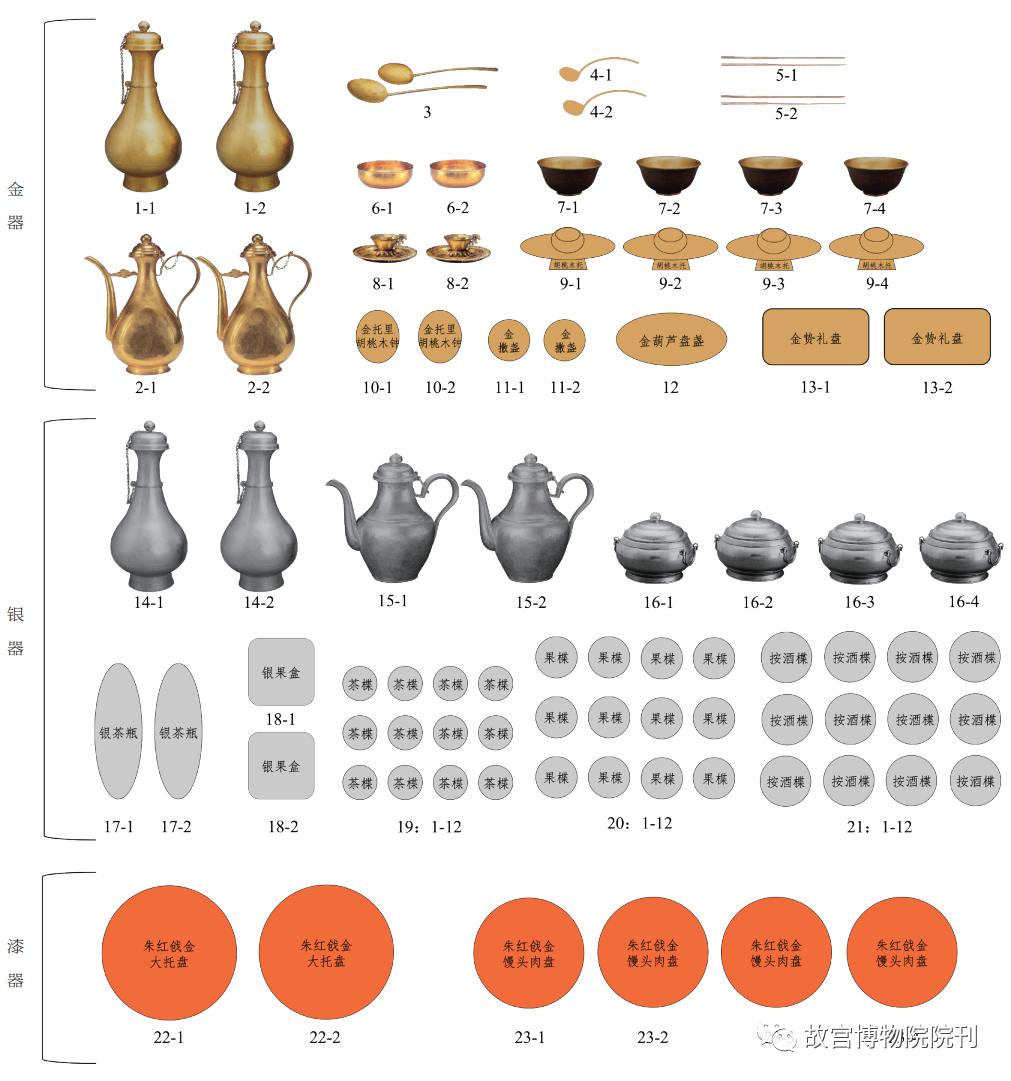

据《大明会典》记载,洪武二十六年(1393)定亲王婚礼所涉供用器皿,包括金器、银器、漆器[表一],其中金器13种(29件/副),银器7种(48件),漆器5种(10件/套),共计25种(88件/副/套),根据功能,基本可分为酒器、茶器、食器,将出土实物与文献对照,大体可复原当时所用一套〔图一〕。其中,壶瓶、酒注用于贮存斟酌,盂子、盘盏、葫芦盘盏、撒盏用作饮劝,是明代宫廷常见的酒器;汁瓶、汤鼓、匙、箸、茶碟、果碟、案酒碟,属于食器,但考虑到茶碟、案酒碟与茶酒干系密切,也可各归其类;金贽礼盘与两种朱漆戗盘,专司捧持奉进,亦不可或缺。

[表一] 《大明会典》 亲王婚礼之供用器皿

〔图一〕 亲王婚礼供用器皿之茶酒食器组合复原示意图

再说茶器,茶瓶、茶匙、茶碟分属明了,茶瓶既可装沸水也能用于点注,茶匙用于取茶、果或击拂茶汤,茶碟则盛放茶食。但金托里胡桃木碗、楞边胡桃木托、金托里胡桃木钟子的用途,无法依凭《大明会典》确定。

幸而,建文帝敕撰的《皇明典礼》可提供一些线索。作为一部记录皇室仪典制度的政书,朱允炆御制的目的,在序言中便已直抒:

朕惟礼者,所以正名分、辨尊卑、别上下,先王为治之要道也。⋯⋯朕纂承鸿业,祖述成宪,凡宗庙朝廷之礼,一惟祖训是遵,然尚虑仪文散见于简牍,惧夫久而遗忘,因命重加蒐阅,集为一书,专纪皇家宗室之礼,号曰《皇明典礼》,以示久远。呜呼,礼之文寓于事物,礼之本存乎人心,其文之繁简自外作,而其本则出乎天。

显然,宣誓继位的正统性才是这位年轻帝王搜集仪文刊刻《皇明典礼》的真正诉求,但因此书专纪皇家宗室之礼,强调“礼之文寓于事物”,故对仪式器用描述详尽。其所载“亲王妃并公主妆奁” 一项,下辖“首饰冠服”“销金”“绣”等十三目,包括茶酒食器及生活用具。

相较《大明会典》,《皇明典礼》罗列的茶酒食器,同按材质分类[表二],但更为细致,其中有朱红漆戗金器五种(11件/副)、朱红素漆器两种(14件/副)、金器九种(16件/副)、浑抹金银托里木器五种(36件/副)、间抹金银器五种(12件)、素银器三种(22件/副),共计二十九种(111件/副),品类、材质、数量皆略有调整,食器的数量起伏最大,并增加了堆放果品的尺盘。

[表二] 《皇明典礼》 亲王妃并公主妆奁之茶酒食器

梳理洪武二十六年与建文二年所定茶酒器可发现[表三]:其一,虽细目有差,但酒具均为七种(共9样),茶具均为四种(共5样);其二,《大明会典》所录“金托里胡桃木钟子”,与《皇明典礼》之“浑抹金银托里木茶钟(盖全)”应为同类,即带盖茶钟。

[表三] 《大明会典》 与 《皇明典礼》 亲王婚礼用茶酒器

其中,带托配盖的金托里胡桃木碗,用途尚难肯定,不过考虑到供用器中酒具数目已众,以及金镶木耐热的特点,其用作茶具的概率应不低。另,金里木碗搭配的楞边木托,其“楞”当通“稜”,亦称“釦”,即以金属片包镶器物边缘,是汉代以来高等级器物常见的装饰手段。万历帝的第六箱随葬品中,出土了4件金托里梨花木碗(考古报告称“镶花梨木金碗”),均镌铭文“大明万历庚申年银作局制金镶花梨木碗一个托全”,同箱中也确有四件金漆盏托(考古报告称“金扣漆托盂”),二者的组合应属皇室器用中,搭配不甚严格的一副带托金里木碗〔图二〕。

〔图二〕 带托金里木碗(作者按比例拼接)

也就是说,作为皇室婚礼仪物的茶器,至少有茶匙、茶瓶、茶钟、茶碟、茶盘。与之相应的茗茶、茶点,《大明会典》中亦一并罗列,上至天子下至宗亲,都用末茶、茶缠糖,惟份数不同而已。仍以亲王婚礼为例,“定亲礼物”含“末茶一十袋”,“纳征礼物”含“末茶三十二袋”“茶缠糖二合”。

尤需注意的是,尽管洪武二十四年九月朱元璋下诏罢龙团,惟采茶芽以进,之后内府供用库收贮也记录芽茶、叶茶两类,但在具体使用时仍会加工为末茶,皇室婚仪礼物亦选择这一更为复古的茶叶形态。由此出发,或许可以解释梁庄王墓出现的两件长26至27厘米的金、银舌形匕〔图三〕,金匕重“贰两伍钱”,由银作局制作于洪熙元年正月——这并非一个随机的时间点:永乐二十二年十月,朱高炽继承大统并封建藩王,朱瞻垍亦在此列,而封王必选贤女为之配,这件金匙应是梁王册妃获赐的礼物之一。银匙式样与金匙相类,制作时间与机构不详,应属于梁王继妃魏氏。

〔图三〕 金银匙 梁庄王墓出土

这两件舌形匙,按重量,远超供用器皿之“茶匙”,其匙叶形状及超长柄身,既不利于送羹进饭,也无法挹酒分醴,似乎更适于舀取茶末击拂茶汤,是唐以来常见的茶具。它们的使用大约可参见北宋绍圣四年(1097)河南登封市黑山沟村李守贵墓之壁画〔图四〕,湖南临澧元代窖藏中亦有不少这样的银长匙〔图五〕,其长度均在30厘米左右。

〔图四〕 《备茶图》 局部 河南登封市黑山沟村北宋李守贵墓出土

〔图五〕 银錾花匙 湖南临澧元代窖藏出土

明初若饮末茶,则大概沿用点茶之法。尽心于茶艺的宁献王朱权在其所著《茶谱》中也说,点茶之前先熁盏,后“以一匕(茶末)投盏内,先注汤少许,调匀,旋添入,环回击拂”,若待客,则“量客众寡,投数匕入于巨瓯”,待茶点好之后,再分于啜瓯。因此,这两件舌形匙,或有取末、投茶之用。

联系末茶、长匕,梁庄王夫妇的一对带托盖青花高足碗〔图六〕,很可能是用作茶具。需要指出的是,两件高足碗,一件绘五爪行龙,配龙纹托盖,出自王棺内;一件绘“掬水月在手”诗意图,为王妃之物。明代,尤其是明初,官民用龙凤纹、人物纹禁限颇多,五爪龙非郡王以上不能用,人物故事纹非皇室勋贵不能用,二者或出自内府赏赉,且托、盖治以金银,为定陵外仅见,可知亦非寻常礼物。

〔图六〕 梁庄王墓带托盖青花高足碗

1. 梁庄王银托金盖青花高足碗

2. 梁庄王妃银托银盖青花高足碗线绘复原图

明代茶钟有平足、圈足、高足,如程用宾《茶录》“茶具十二执事名说”之“瓷盏”所示〔图七〕,《遵生八笺》亦载有“宣德年造青花龙、松梅靶茶杯”。宫廷所用靶茶钟的尺度暂不可知,但茶钟口径可参考嘉万时期的景德镇御窑厂记录,当时的青花茶钟“阔四寸”,约今之12.8厘米,梁庄王墓两件瓷钟的口径分别为15.6厘米、15.5厘米,稍大一圈。钟既作高足,较之承盘,配以盏托更为稳当。银托的碗状托圈与高足一派宋元旧貌,但茶器加饰金银盖却是明代宫廷引倡的新风。

〔图七〕 “茶具十二执事名说” 之 “瓷盏”

带托盖的青花钟(碗)亦见于《入跸图》〔图八〕,它与瓶花、桃实等共同陈设于靠近御舸的小船。船舱桌案的一侧,有金镶珠宝杏叶执壶、白瓷杏叶执壶、白瓷双耳台盏,是明代常见的一组酒具;案的另一侧则有搭配了朱漆戗金托子、蓝宝石顶金盖的青花钟,钟后方有三足瓷盂,盂中倚勺,有学者认为此盂是酒尊,与托盏组成另一套酒器。不过,考虑到盏托的材质式样、瓷盂的多种功能和香茶酒果的搭配习惯,以及《出警入跸图》传达的主题,它们或为茶器。

〔图八〕 明 《入跸图》 局部 台北故宫博物院藏

据学者研究,《出警入跸图》描绘的是万历十一年神宗春祭谒陵之行,画卷以极大篇幅展示了天子车驾、卤簿仪仗。万历十年首辅张居正去世,朱翊钧得以摆脱束缚,亲操权柄,这幅画处处强调帝王威势,皇帝形象尺寸突出,仪仗随扈更是排列无遗。其中的一器一物,无不代表身份、宣示礼仪。明代政书、礼书虽未载国朝卤簿设有茶酒班执,但明追宋制,宋代卤簿设“茶酒班执从物十一人”“茶酒班簇辇三十人”,《大明集礼》亦有记录。因此,在这样精心设计且具有政治意义又充满纪念性的一组作品中,《出警图》呈现了交椅、水罐、脚踏等金质仪仗〔图九〕,而与之呼应的《入跸图》,则应有一艘香果兼备、茶酒并置的随侍之船,如此一来,既延续了天子卤簿的布置传统,也符合明代宫廷器用的组合特点。

〔图九〕 明 《出警图》 (局部)台北故宫博物院藏

二 遵古酌时:丧祭中的茶与礼

甫一立国,朱元璋便组织儒臣稽古定制,希冀快速建立属于朱明王朝的丧祭制度与器用体系。洪武元年二月,中书省臣李善长、傅瓛,翰林学士陶安等,受命进郊社宗庙之议。《大明会典》弘治序对朱元璋制礼作乐的思想,有着精当概括:“太祖髙皇帝以至圣之德,驱胡元而有天下,凡一政之举,一令之行,必集群儒而议之,遵古法、酌时宜,或损或益,灿然天理之敷布。”可知对涉及礼仪的大小事宜,都以遵古酌时为纲。国家坛庙祭祀礼器、皇室官民丧礼明器的考订制作亦是如此。

官用随葬明器的规制,最早见于洪武二年太祖赐开国功臣常遇春的九十事,这九十事,再现的多为死者生前仪仗与日用器,日用器主要有香具、酒器、茶器(茶钟、茶盏各一),均以锡造金裹之。

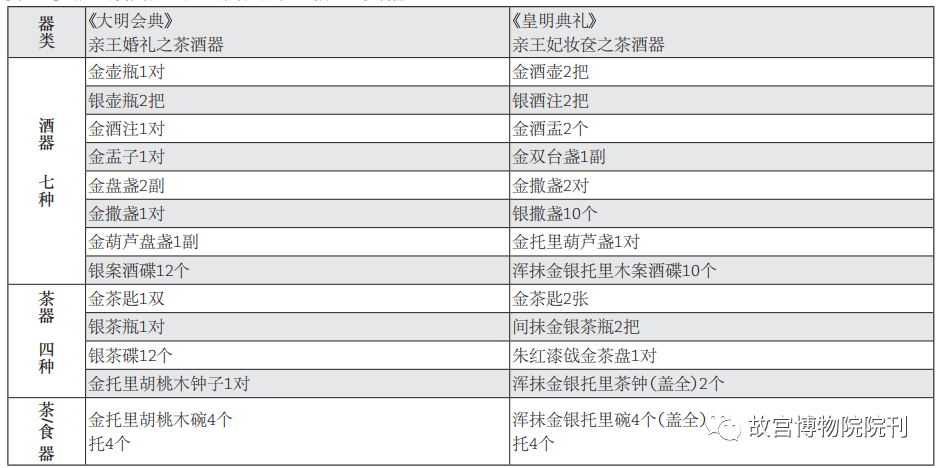

洪武五年朝廷颁定丧礼器物,明器则“公、侯九十事,一品、二品八十事,三品、四品七十事,五品五十事,六品、七品三十事,八品、九品二十事”。洪武二十六年再定公侯品官丧葬制度,“咨工部造办冥器、棺椁,及拨人匠砖石造坟安葬”。公、侯、伯、都督明器,与常遇春“九十事”出入不大,根据材质不同,分别由宝源局、军器局锡造、营缮所木造、针工局、鞍辔局制作[表四]。从海国公吴祯、东瓯王汤和、蕲国公康茂才等开国功臣墓出土物看,虽材质有差,但种类、数量大抵都符合当时的墓葬制度,可惜未有明确的茶具。

[表四] 公、 侯、 伯、 都督用明器种类及生产机构

洪武三十三年高皇帝大丧礼,“冥器行移工部及内府司设监等衙门成造,照依生存所用卤簿、器物名件”,其继任者亦循此例。

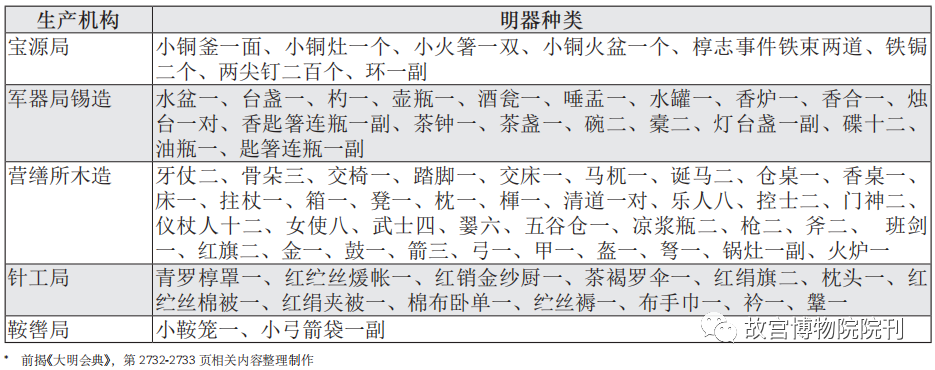

定陵随葬品众多,其中较特殊的一组是出于玄宫后殿第七箱内、带有墨书标签的铜锡明器。从箱内放置的“孝端皇后锡谥册”“孝靖皇后锡谥册”及明器数量,可知它们应属于两位皇后。箱中除册宝之外,还有部分皇后仪仗,如交椅、脚踏、水盆、水罐、香炉、香盒、唾盂、唾壶,还有看瓶花卉,不过数量最多的还是茶酒食器〔图十〕,虽制作粗陋,但根据墨书自名大致可知器类与数量。酒器有酒缸、酒瓮、酒瓶、酒注、爵盏、爵、酒盂、酒盏、台盏,共计九种;食器有碗、汁瓶、汤鼓、果碟、菜碟、案酒碟、匙箸瓶、托子、托盘,共计九种;茶器仅有茶瓶、茶壶、茶钟,共计三种。茶器数量虽少,但不可取代,孝靖皇后棺中还随葬了一件万历壬午年制作的银把壶(编号:J46),通高13.8厘米,应是生前泡茶之用。

〔图十〕 孝端皇后、 孝靖皇后之锡茶酒食器

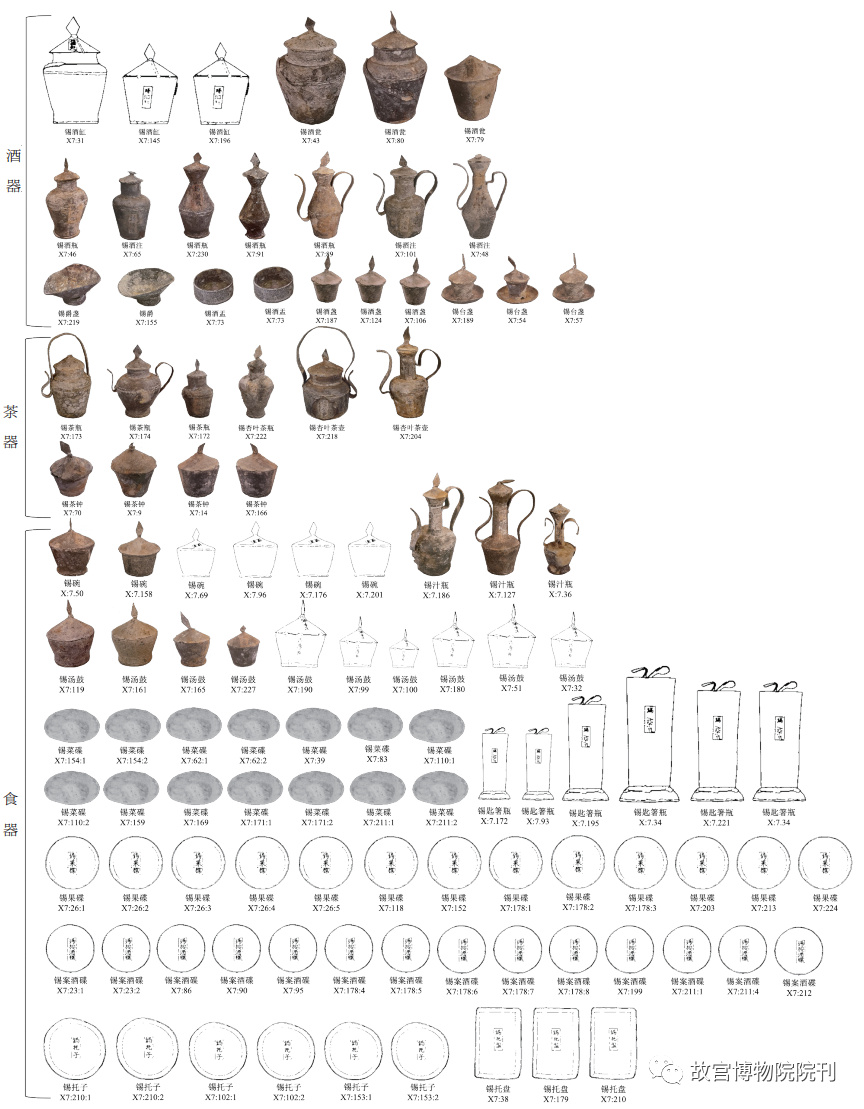

亲王、世子、世孙、郡王丧葬,据《大明会典》记录,祭物由所处布政司买办,明器则令本处衙门成造。从梁庄王墓来看〔图十一〕,有铁、铜、锡明器,但数量远逊帝后用度。铁器主要是兵甲之属。铜器有灶、火箸。锡器品类最多,有仪仗之水盆,陈设器之香匙箸瓶、锡香盒、看瓶或花瓶,酒具之温酒器、注子、盂子、高足杯、双腹杯,食器有大、中、小碟各4件。根据亲王婚礼盘碟重量[见表一]与定陵锡明器墨书,三者对应的当是案酒碟、果碟、菜碟,茶器则有茶瓶、茶壶、托盏。

〔图十一〕 梁庄王之铜锡明器

通过比对,可知皇室葬礼与婚礼所用仪仗、供用器皿在品类上的高度重合,茶酒器尤是如此。尽管明中后期叶茶、散茶更加普及,新的饮茶方式和茶具也日渐风靡,但在宫廷正式场合,除茶壶、茶钟外,依然保留了盏托,以体现复古风与仪式性。当时文人饮茶亦多用托子〔图十二〕,不过相较仪式制度,他们更注重旧时风雅与清远意境。最能体现世俗潮流的,应是品官随葬。其明器通常精简为茶、酒、香、烛各一组,丰厚一些的,还有大中小盘与暖锅,如苏州万历内阁首辅王锡爵墓、上海宝山区成化十三年处士黄孟瑄夫妇墓〔图十三〕,简略一些的有上海宝山区成化年间李氏墓所见,不配暖锅及大中小盘〔图十四〕。南京吏部尚书朱恩家族墓出土的一套银器,则仅有酒注、高足杯、茶壶、杯、茶匙、盘,共六件〔图十五〕。

〔图十二〕 明仇英 《东林图》 局部 台北故宫博物院藏

〔图十三〕 锡明器一组 黄孟瑄夫妇墓出土

〔图十四〕 锡明器一组 上海宝山区李氏墓出土

〔图十五〕 银茶酒器一组 上海闵行区朱恩家族墓出土

四时新物皆先荐寝庙,早在吴元年(1367)三月,朱元璋便令内夫人亲煮宣州所贡新茶荐于宗庙。《大明集礼》记国朝宗庙时享,三月用“新茶、笋、鲤鱼、鮆鱼”。

茶入祭礼,器亦具备。洪武元年正月,朱元璋诏制太庙祭器时称:

今之不可为古,犹古不可为今。礼顺人情,可以义起,所贵斟酌得宜,必有损益,近世泥古好用古笾豆之属以祭,其先生既不用死而用之,似亦无谓。孔子曰:事死如事生,事亡如事存。其制宗庙器用、服御,皆如生之仪。

他的这一观点,不仅直接影响了当时儒臣制定礼乐的原则准绳,更成为继承者们敦崇回溯的祖宗之法。

洪武二年六月,造太庙金器成,茶壶、茶钟位列其中,当时每庙祭器有:

壶一、盂一、台盏二、爵二、碗四、肉碟十、菜碟十、橐四、匙二、箸二、茶壶二、茶钟二、香炉一、香盒一、花瓶二、烛台二。

对于品类的筛选,皇帝再次强调“今制宗庙祭器只依常时所用者”“造酒壶、盂、盏之属,皆拟平时之所用,又置楎、椸、枕、簟、箧、笥、帷幔之属,皆象其平生焉”。之后又定祭器皆用瓷,且以盘、碟、碗替代笾、豆、簠、簋、铏、登。虽多次更定,但遵古酌时的制器思路并未改变,袁泉在其文章中也讨论过明代祭器造型与材质双双日常化的现象,其实这在一定程度上也体现了时器与燕器的仪式化。

茶器的仪礼化在明末帝王像中亦有展现。《明熹宗坐像》〔图十六〕是当前所见明代帝后御容中,陈设最丰富者。宝座两侧设红漆戗金高几,左侧几上有书册、卷轴、瓶花、鼎式香炉、带托盖青花碗;右侧几上有书册、瓶花、青花罐、金嵌宝提梁壶,象足香炉。这其中,金嵌宝提梁壶造型与明宫廷常见茶壶相似,如故宫博物院旧藏的一件〔图十七〕。与之对称安置的带托盖青花碗,很可能作茶具。帝后御容多作祭祀瞻仰,画像中的陈设器自然就多一分仪礼的意味。熹宗像中,龙纹宝座屏风代表了皇权威仪,花器、香器素作供奉,但茶壶与青花碗——作为明后期流行的茶具出现在画中,也呼应了有明一代“礼顺人情”的造器理想。

〔图十六〕 明 《明熹宗坐像》 及局部 台北故宫博物院藏

〔图十七〕 明青花提梁茶壶 故宫博物院藏

相较国之大祀,茶及茶器在明代的家庙祭奠中更为常见。这虽有对宋元习俗的延承,但更重要的是,明人由上至下,自觉地将家礼规范化、细节化、普及化,使深奥的书面礼文成为可执行的日用指南,而这又要归功于《经世实用编》《家礼节仪》等书籍的编纂推广。

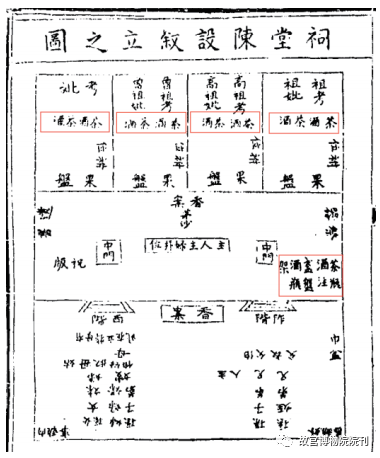

《经世实用编》由冯应京所撰,书名已传递了作者明体达用之意,书中所示官民家庙祭祀之《祠堂陈设叙立之图》〔图十八〕,清楚标示了香茶酒果在祭祀中的组合与方位。《家礼节仪》由孝宗朝“尤熟国家典故”的重臣丘濬所编,不仅推动了明代礼仪的“庶民化”,对清代《读礼通考》《五礼通考》亦影响甚巨。书中记家庙通礼祭祀,有祭器“椅、桌子、床、席、香炉、香盒、香匙、烛药、盏盘、盏、茶瓶、茶盏并托、碗、碟子、匙、箸、酒樽、玄酒樽、托盘、盥盘并架、帨巾并架、火炉”,仪式中主人斟酒、主妇点茶,这些茶器是形式复古的托盏、茶瓶,但丘氏亦解释“今人烧汤煎叶茶而此犹云点茶者,存旧也”,可知虽留点茶器之名,却行泡茶之实。相较官方看重的礼仪内涵,民间流行的饮茶方式更为简化。

〔图十八〕 《祠堂陈设叙立之图》

三 结语

与茶相比,酒与酒器早在商周就已成为沟通天地神人的媒介与宣明宗法纲常的符号。青铜酒器作为礼乐制度的重要内容,更是凝聚了社会思想,展现着时代信仰。春秋以降,礼崩乐坏,但酒之地位岿然,《左传》称“酒以成礼”,《汉书》亦言“百礼之会,非酒不行”。此后,尽管诗词中有“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”“三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急”的恣意潇洒、婉约烂漫,但酒器的使用依然有十分严格的等级限定。虽世事有殊,俗情愈浓,酒的仪礼属性却始终未移。

考古成果表明,至晚在战国时代人们已开始饮茶,但茶与酒的并驾齐驱、争功论雄还要等到唐代。敦煌遗书《茶酒论》中有:“国家音乐,本为酒泉。终朝吃你茶水,敢动些些管弦。”说明起码在唐人的认知里,茶的礼仪性不及酒。入宋,茶与茶器乃见于正史礼仪。有明一代,通过官方颁行制度,确定了茶器在生器、明器、祭器系统中的功能与数量,强化了其礼仪属性,使之成为仪制的物质体现。

“遵古酌时”作为明代官方制作礼乐的准则,在宫廷婚、丧、祭礼中也有充分体现。器用体系中,既可见远追唐宋的茶托茶匙,又有紧随时尚的茶壶茶钟。尤其是盏托,即便瀹泡新法渐成主流,它依然出现在宫廷正式场合,并列入婚礼仪物,成为崇古典型。另一方面,朱元璋提出丧祭应“事死如生”“礼顺人情”,作为祖宗之法,亦影响深远。它解释了当前所见明代皇室婚丧茶酒器在品类上的高度重合,也道出了明代祭器日常化、燕器仪式化的原由。

礼仪中的器物多讲究相互呼应、成套使用,因此器物组合关系的讨论十分必要。明代茶器,常与酒具、食具并置,这其中既有宋元以来的自然延续,也有明人的自觉继承。从宫廷供用器皿到官民明器,茶器虽不若酒器煊赫,却必不可少。茶酒并立,其形式的考订、仪节的普及,既有官方引导,也有民间应和,这样始乎宗室而化及万民的举措,使茶在礼仪中的角色愈发清晰,又进一步推动了清代茶酒礼仪的常识化、规范化和风俗化。

在承袭前代茶酒礼仪的基础上,清廷于“恩恤”一项又有发展。康熙十七年,上谕:“满洲大臣有丧,特遣大臣往赐茶酒,满汉大臣俱系一体,汉大臣有丧,亦应遣大臣往赐茶酒。自今以后,凡遇汉大臣丧事,命内阁、翰林院满洲大臣赍茶酒赐之。”此后,皇帝亲临或派人为重臣宗室“奠茶酒”的吊唁之举被制度化,可谓借礼仪之大道,表达皇帝对国家栋梁的殊恩隆眷,树立礼士亲贤的圣君形象。