宋徽宗亲笔下的命令,为什么还有可能不合法?

御笔、御笔手诏在徽宗朝非常流行,学界对其多有讨论。在具体分析之前,也许应该简单谈一谈一般的君主命令颁行方式。

在帝制时代,皇帝之意与朝廷之令常有着不可避免,甚至有意为之的混淆。不过,至少在唐宋时期,皇帝本人的批示与以其名义发布的正式命令之间,还是有着明显区分。以皇帝名义而下的命令,隋唐称“王言之制”,宋代还有“命令之体”的称谓,这都是指正式的诏令文书。而据中村裕一的研究,隋唐的口敕、口诏、御札、宣这些在唐代经常出现却细节不详的文书,则属于“私的王言”,有别于正式的“王言之制”(公的王言)。这种公、私之分,在宋代虽有所不同(如“御札”是七种“命令之体”之一,“布告大号令则用之”),但却比唐代更加分明。一般而言,宋代皇帝的意志,在最初并非正式的命令,而是要先批示给宰相机构或学士院,然后才以正式的“命令之体”行下。在这一过程中,命令经历了由“私”向“公”的转化。

明宣宗御笔戏作词五首。来源/中国台北故宫博物院藏:《明宣宗书画合璧册》

在这一背景下,徽宗朝大量出现的以御笔、御笔手诏为名的文书,其属性就非常暧昧。有学者认为,宋代御笔是诏令的一种,但与普通诏令不同,它由皇帝直接行下,不容商量,是专制君权极度膨胀、权佞得幸的结果。也有学者认为,御笔手诏是宋代正常的权力制约机制被破坏的结果,是未经政府审议监督的、不合法的诏令。或认为它是对宋代旧有文书体系、权力制约体系的突破,开了皇帝直接指挥六部以下行政机关的先河。亦有学者将御笔或御笔手诏与宋代史料中出现的御札、御批、手书、手诏、手札、内批、内降、上批归为一类,称为“御前文字”,认为它们是“来自皇帝个人的文书”,相当于“私的王言”。无论如何,学者们都承认,御笔或御笔手诏是皇帝“私意”对朝廷“公令”的侵害。

对御笔、御笔手诏等命令方式的批评在徽宗当时即有,徽宗退位以后更甚,现代学者对它们的分析、批判,很大程度也源于此。不过,对于御笔、御笔手诏的实际体式,则罕有人问津。御笔或御笔手诏,到底是些什么样的文书?它们与宋代既有的文书体系有什么关系?在此基础上,本节将分析其在徽宗朝政治中的意义,尤其是作为一个在政治上“新政”迭出的时代,北宋徽宗朝如何在“以文书御天下”方面呈现自身统治方式的独特性?

御笔与内批

御笔、御笔手诏这些说法,其实包括了三个相关的概念———御笔、手诏、御笔手诏。它们之间是什么关系?

宋仁宗朝蔡襄云:“其御笔二字,前代碑文少有称者,只是臣下不敢直言至尊,故云‘御’。”南宋前期的吴曾则说:“天子亲札,谓之御笔。”御笔”的字面意思无疑即皇帝亲笔,正如蔡京季子蔡絛所云:“崇宁有亲笔,乃称御笔。”因此,就字面而言,“御笔”主要是一个修饰用语,并非特定的文书形式。

在这种情况下,“御笔”二字可以和各种文书名目组合使用,如南宋高宗建炎二年(1128)四月,福建路提刑司言:

靖康元年以前所降御笔手诏、或御批手诏、或御笔、或手诏、或御宝批、或御笔依奏、或御宝批依奏、或御笔依拟定之类,未审合与不合亦同御笔手诏引见行条法。

这里就提到了御笔手诏、御笔、御笔依奏、御笔依拟定这些名目。这种 “御笔某”的组合,即可省称为“御笔”或“某”。

不过,徽宗朝的“御笔”也会被视为一种特定的文书类别,与御笔手诏并列。又如政和七年(1117)起居郎李弥大奏云:“惟王言之大,莫如手诏及御笔……欲乞今后官司承御笔等并行关报,逐日修入。”这就将御笔与手诏区别为不同的“王言”。

那么,作为一种特定文书的“御笔”是什么呢?南宋李心传说:“祖宗时,禁中处分事付外者,谓之内批;崇观后,谓之御笔。其后,或以内夫人代之。”即李心传认为,徽宗朝的“御笔”就是之前的“内批”。所谓内批,就是指从禁中以皇帝的名义批出的指挥。

学界通常认为的“御笔”就是越过二府的“非法”命令,实是一个误解。钦宗朝余应求说:“臣伏睹近年以来,凡有中旨,皆降御笔施行,期限严促,稍有稽违,置以不恭之罪。三省、有司奉行不暇,虽有违戾法宪、前后重复者,不敢执奏。或被受即行,不申三省。”余应求这段话说明,“御笔”既有经三省的,亦有“不复关三省”而直接付给有司的。这一特点,正是它从“内批”继承而来的。在崇宁以前,“内批”有时越过宰执而直付有司、臣僚,对这种命令方式的批评,自仁宗朝以降便成为士大夫议论不绝的话题。在士大夫的政治理念下,皇帝之令必须经宰执机构付出,公私转换是必要的过程。但“帝制”下的实际政务运行中,皇帝直接指挥有司、官员是不可避免的。这两者之间的紧张,在北宋中期以后一直存在,但大体平衡。对徽宗朝“御笔”越过二府的现象,必须从它与“内批”的关系上理解,方能得到合理的解释,决不能认为凡“御笔”即不经二府的皇帝命令。

最后总结一下徽宗朝的“御笔”,它有两种含义,一是皇帝亲笔之意;二是一种特定的文书,即内批,是从禁中以皇帝的名义批出的指挥。

御笔手诏

“御笔手诏”便是“亲笔手诏”或“御书手诏”。大观四年,徽宗御制《大晟乐记》云:“又亲笔手诏布告中外,以成先帝之志,不其美欤。”王安中 《进御书手诏碑本表》云:“伏蒙圣恩,赐臣御笔手诏,以摹勒上石者。”徽宗、钦宗时期,御笔手诏、亲笔手诏、御书手诏、亲书手诏几种称呼都有,而无论是什么称呼,它指的都是“手诏”这样一种“诏”,而不是指内批。

“御笔手诏”“诏旨”“手诏”都是通用的。宣和七年十二月十九日,面对内外交困的局面,徽宗不得已下《罢茶盐立额应奉司江浙置局花石纲西城租课等诏》,此诏在《宋会要辑稿》中被称为“手诏”,《三朝北盟会编》收录则作“御笔手诏”。无论布告天下还是针对特定人物的“御笔手诏”,在性质上都是“手诏”这种体重之“诏”。除文献外,“御笔手诏”石刻更能说明问题。

如《付刘既济御笔手诏》,原石在江苏苏州,此份“御笔手诏”笔迹是明显的瘦金体,体现了“御笔”的意义,诏末有“付刘既济”,则是典型的有特定付授对象的“手诏”形式,最后还有徽宗的押字和“御书”印。此份御笔手诏内容是令臣僚遣“东京九成宫住持道士虚静妙通法师”赴阙。九成宫是什么地方呢?按徽宗崇宁四年九鼎铸成之后,又建九成宫以奉安九鼎。这样的话,就能理解为什么徽宗要用“御笔手诏”这样的体重之诏来召一个道士,因为他是九成宫这个奉安九鼎之所。

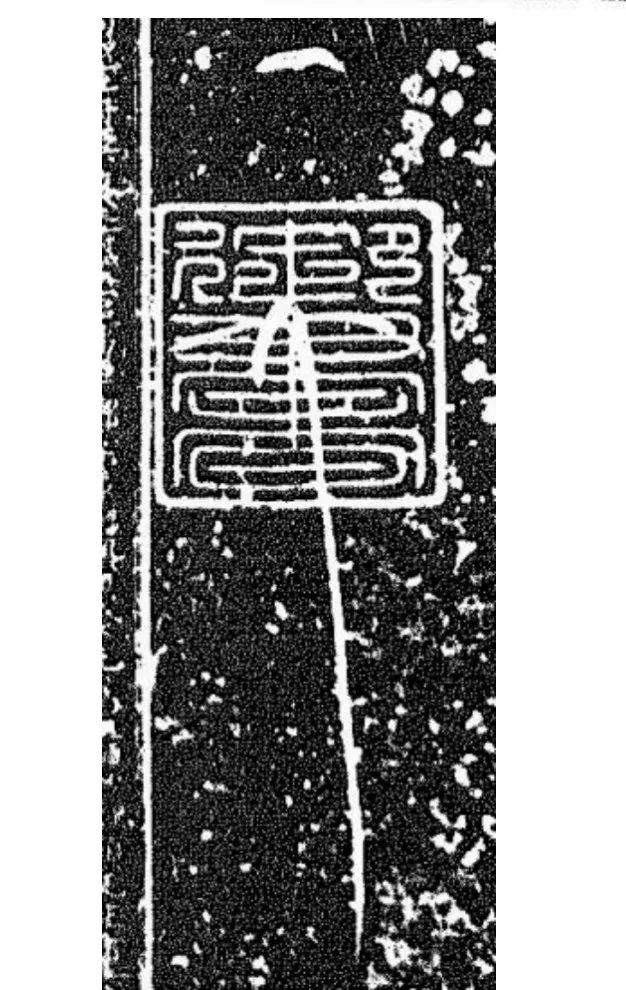

付刘既济御笔手诏。来源/《中国古代碑帖拓本》

付刘既济御笔手诏中“御书”印、徽宗押字。来源/《中国古代碑帖拓本》

“御笔手诏”即亲笔手诏,目前所见题额为“御笔手诏”的石刻,皆以瘦金体书,有些则有“御书”印———这正是“御笔”二字的体现。既如此,则“御笔手诏”在文书性质上即是“手诏”,因而是早已有之的、常见的命令之体。由此也可知,虽然“御笔”与“御笔手诏”的通称是很常见的,但就文书性质而言,其指代内批、手诏这判然有别的两类,是可以肯定的。

御笔、御笔手诏的政治意义

一般认为,御笔、御笔手诏与蔡京有关。崇宁五年(1106)蔡京第一次罢相时,方轸论蔡京云:“每有奏请,尽乞作御笔指挥行出。”南宋楼钥说,御笔乃蔡京“相业之本”。吕中亦云:“自崇观奸臣创为御笔之令,凡私意所欲为者,皆为御笔行之。”王称《东都事略》则云:“京益专政,患言者议己,故作御笔密进拟,而丐徽宗亲书以降出也,违御笔则以违制坐之,以坏封驳之制。”宋人即常将御笔、御笔手诏视为蔡京弄权的产物,现代学者的研究也多从其说。

此说虽有道理,但仔细推敲之下,则有不少问题。按蔡京第一次任相在崇宁元年五月至五年二月,而据陈均,“御笔手诏”始于崇宁四年七月;“ 三省、枢密院同奉御笔”始于同年八月。御笔手诏、御笔的出现,确实是蔡京第一次任相期间的事,指责蔡京借此弄权,有一定道理。

但当时的宰执集团完全为蔡京所掌控,“御笔”对他既无必要,也绝非有利。而且,崇宁四年七、八月已是蔡京第一次任相的晚期,之后十月,“中书省检会应颁降天下御笔手诏摹本已刊石讫,诏并用金填,不得摹打,违者以违制论”。次年二月蔡京即罢相,而他刚罢相,即诏“以前后所降御笔手诏模印成册,班之中外,州县不遵奉者监司按劾,监司推行不尽者诸司互察之”。

大观元年(1107) 正月,蔡京再相,大观三年六月罢,而对御笔手诏、御笔的强调,同样在其第二次任相晚期。大观三年四月,命“今后六曹及诸处被受御笔手诏,即时关刑部,别策编次,专责官吏,分上下半年,雕印颁行”。五月,又“诏中外官司,辄敢申明冲改御笔处分者,以大不恭论”。这一“违御笔法”出现后的次月,蔡京就罢相了,未几致仕。

政和二年(1112) 五月至宣和二年 (1120) 六月蔡京第三次主政, 以太师身份总治三省事。但上节已经指出,身为公相的蔡京,貌似达到了权力的巅峰,但实际权力实受到诸多限制。而正在此期间,御笔违限之禁越来越严格、完备。政和三年,命 “ 凡应承受御笔官府,稽滞一时杖一百,一日徒二年,二日加一等,罪止流三千里,三日以大不恭论”。《宋大诏令集》收录的此类文献有几个特点。一是以“御笔手诏” 为主。因为从严格意义上来说,“御笔”乃内批指挥,并非正式诏令。

《宋大诏令集》“皇后门”中,收录有一份《立郑皇后御笔》,又有一份《立郑皇后制》;“贬责门”中,先有《邹浩重行黜责御笔》,后有《邹浩衡州别驾永州安置制》。这两个例子中,前者应即徽宗内批,而词臣根据此份“御笔”下了制书。《宋大诏令集》中收录了大量的进拜、贬责制书,它们都是根据皇帝给予学士院的内批指挥而作的,而这些内批在徽宗崇宁以后应多为“御笔”,它们当然都没有被收录进来。二是《宋大诏令集》在诏令定名上是不准确的。本节第三部分已提及,“御笔手诏”常常被省称为“手诏”或“诏”,故“御笔手诏”实际涉及的范围要超出上表。

即使如此,《宋大诏令集》的例子已经可以说明,“御笔”或“御笔手诏”在崇宁以后,尤其是政和以后的政治生活当中是普遍使用的,过去政务处理中的内批指挥、诏(手诏),大量被“御笔”“御笔手诏”所取代。这一套经过了改造的日常命令体系,展现了徽宗朝政治生活中君主角色的突出,显示了徽宗个人君临天下的政治姿态。

当时摆在徽宗面前的既有命令颁行体系,非常强调由君主“私”意向朝廷“公”令的转化,这是君主之命令合法化的必然过程。既然如此,全面突破、违背既有的权力制约体制并非明智之举。这样的话,如何在命令颁行中突出皇帝个人就是一个难题。徽宗另辟蹊径,以内批、手诏这两种王朝政治生活中常见的文书为介质,在既有运行程序的基础上,突出政令颁行中的“御笔”形象,从而塑造了君主自身与整个王朝政治之间的紧密联系。

这是一种突出君主本人角色的政治模式。对于徽宗而言,如何超越过去诸代君主,尤其是父兄之治,是特别重要的课题。这种超越表现在行“新法”、制礼乐、兴学校等许多新政措置上,但政事措置内容上的改变还不够,统治方式上的超越也是其中极为重要的方面,徽宗朝的御笔名目等等措置,就是在这样一种政治背景下出现的。但本节一再强调,御笔名目改变的不是皇帝命令的颁行实质,而是外在面貌。这主要是一种政治姿态的表达,强调徽宗自己与所谓“圣治”或曰“盛世”之间的联系,而不是要万机独断、主威独运。

[北宋]赵佶:夏日诗贴局部。来源/故宫博物院

靖康以后,御笔、御笔手诏并没有被南宋政治所摒弃,御笔批(或曰亲笔批)、亲笔诏书(御前札子)都有相当重要的位置。事实上,既是帝制,则君主的批示本来就是日常政治天然的组成部分,而其中的亲笔批示,则始终会具有特殊的地位:君主固然乐得自己的笔迹具有法定的政治效力;对臣下而言,君主亲笔意味着不寻常的眷顾、重视,因而也具有相当的吸引力。这就是为什么极少有臣僚批判“御笔”本身,而主要是批评某些“权臣”对御笔的滥用。前已提及方轸、楼钥、吕中对蔡京的批评,南宋权臣韩侂胄死后,对他的评价也是:“己所欲为,不复奏禀,径作御笔批出。”可以说,君主的笔迹是帝制政治中展现权威、增重事体的必然方式;而正因其这种作用,对它的使用通常是有限度的。徽宗朝却试图将这种特殊的命令形式日常化、普遍化,以突出君主的角色。但这是特定的政治形势、政治文化的产物。徽宗退位以后,徽宗朝独具特色的政治面貌也就随之消散了。

徽宗朝君主本人角色的突出,当然不止体现在日常政令颁行体系中。本节所论的御笔、御笔手诏主要停留在政治姿态上,故主要作用在权力的象征层面。与此不同,上一节所讨论的公相制度,则更直接地涉及君主权力操控的技术问题,故而作用在权力的实际层面。因此,公相制度与御笔名目说明了徽宗朝的统治所逐步确立的一个特点:在权力的象征与实际两个层面,徽宗本人的地位皆日渐突出。接下来第五、六章所探讨的应奉问题、祥瑞问题,也大抵可以说明这一政治模式。这种局面,既有继承其父神宗的一面,又有吸收元祐垂帘时代的因素,更有徽宗朝自己的创举。