《捣练图》是“现场纪实”,还是“作秀摆拍”?

今天,得益于制造能力和科技的赋能,巨大的服装需求量可以在短时间内完成生产。但是在古时候,锦衣华服的产能,就没这么强大了。

生产制作一件精致的服装,光是布匹生产这个环节,就有很多道工序。你看这幅画,里边的十几位打工人,正在加班加点地工作,制作各种华服所需要的布匹。这里的一位小姐姐,可能是太累了,忍不住要“摸鱼”一会儿。

《捣练图》(画心部分)(图©唐张萱作,宋人摹本,波士顿美术馆藏)

接下来,我们一起来走进这张画,来探一探古人制衣的故事。

01 “捣练”三步走:捣、修、烫

这是一张绢本的人物画,在宋代之前,原本没有题款名称。大概因为它描绘了主丝织、制衣过程中的重要一环“捣练”,就被后人命名为《捣练图》。

整幅画宽度为37厘米, 长度是147厘米,原本是历代宫廷旧藏,近代从宫中流出,被掠至海外,现被收藏于美国波士顿美术馆。

画的作者是唐代画家张萱,京城长安人。他的艺术活动主要集中在公元713年至755年间。唐玄宗李隆基在位期间,张萱在当时的集贤院中任画直。

根据北宋《宣和画谱》载,宋徽宗宣和时期的内府藏有张萱画作47件,但至今只有两幅作品传世,而且都是宋代摹本,这幅《捣练图》就是其中之一。

《宣和画谱》(图©北宋赵佶编撰)

整个捣练环节,又具体可以拆分为捣练、织修、熨烫三个步骤。从右到左,整个长卷的构图,基本上可以分为三段,恰巧就对应了以上三步操作。

《捣练图》分段示意图(图©唐张萱作,宋人摹本,波士顿美术馆藏,地道艺术加注)

右边三分之一的画面,说的是第一步“捣练”,又称“捣衣”。

画里的历史年代是唐朝,那时候棉织品在中国还没出现,衣服的材料主要是丝和麻。其中,丝织物品,几乎全部属于皇室贵族、达官贵人以及部分有钱人。一般的老百姓,主要穿着麻布织成的衣服。

丝、麻物品的属性催生了“捣练”。蚕丝及麻中分别含20%-25%及30%的胶质。这种胶质,使丝、麻织物手感粗硬,穿着不舒适,既不方便染色,也不利于保暖,看起来也不美观。

所以,制作衣服之前一定要进行“脱胶”处理,而捣练就是脱胶的重要工序之一。你看,这里画里的四位女子,分别手拿一根长长的木棰,围绕着一个大容器“舂桶”,对其中的白练进行反复捶打。里边放置的就是含胶量较大的“生练”。捶打之前,舂桶中的生练中,要加一些水。经过反复捶捣,生练便逐渐脱胶,质地由硬变软。

四人导捣练,《捣练图》(局部)(图©唐张萱作,宋人摹本,波士顿美术馆藏)

中间部分,描绘的是第二个步骤“织修”。

脱胶结束后,“生练”就变成了“熟练”。从生到熟的过程,白练遭受了长期的捶打,变得“遍体鳞伤”,这时候,女工们需要对损坏的部分进行修复。然后,她们再把小块的练头,缝合成一匹完整的布匹。

画上呈现了“织修”这一环节的基本工作单元——两位女工合作完成,左边的女工负责理线,左边的则负责缝补。

二人织修,《捣练图》(局部)(图©唐张萱作,宋人摹本,波士顿美术馆藏)

画面的左侧,是第三个步骤“熨烫”。

在这里,参与劳动的有六人。四个人负责给白练进行平展定型,其中二人做伸展,一人手持带烧红木炭的熨铁,对布匹进行熨烫,还有一人扶持,一位侍女在煽火。一位年纪很小的女童,跑到白练下方,看起来是在玩耍,其实是在检查布上是否被烫出洞。

四人熨烫,一人查看,《捣练图》(局部)(图©唐张萱作,宋人摹本,波士顿美术馆藏)

经过一番沸煮,用舂杵处理脱胶后,丝织物变得柔软洁白、光泽照人;然后再进行缝合、熨烫,品相完美的“素练”就被制作出来了。

到这里,光洁丝滑的“素练”可以直接用于制作素色的衣服。如果衣服上需要各种颜色和花纹,那还得需要印染、刺绣等工序来完成。

这张画,所描绘的“捣练”三个步骤是布匹加工的一部分工序。而完整的制衣,尤其是宫廷服饰制作,至少有五个大的环节——缫丝、织造、染整、刺绣、裁衣。

瑞花印花绢褶裙(图©新疆吐鲁番阿斯塔纳出土)

到这里,我们不禁会想到今天的非遗传承。传统的服饰制作,也属于非遗的范畴。从古到今,这些绝活是如何传承的呢?

其实,这张画就是给了我们答案。为什么这么说呢?我们接着看。

02 一个瞬间,看懂“非遗”传承

我们看画面中的这12名女子,猛一看长得似乎差不多。但细细打量下来,却没有丝毫的重复感。这是怎么做到的?

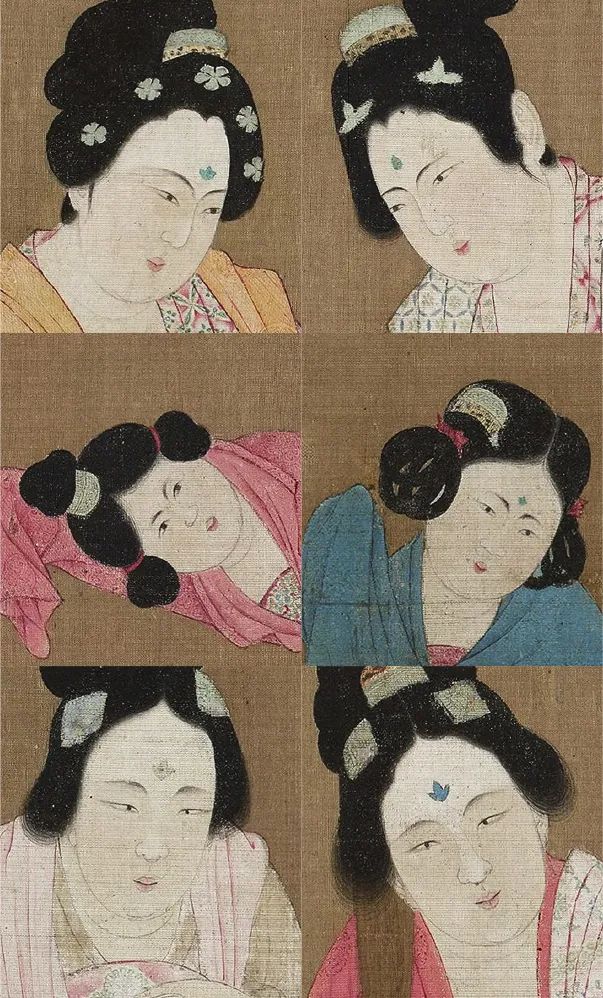

原来,通过身材、发型、服饰、肤色等区别,画家将她们分为三类人。发髻高盘的是中老年妇女,扎双髻是成年女子,扎三髻的是少女。

关于这种表现技巧,有记载为证。《宣和画谱》夸赞张萱:“盖婴儿与形貌态度,自是一家,要于大小岁数中,定其面目髫智。”大致意思是,张萱描绘人物样貌,能让人清晰地分辨岁数。

老中青头部对比,《捣练图》(局部)(图©唐张萱作,宋人摹本,波士顿美术馆藏)

回到《捣练图》中。画里出现的三个年龄段的女子,并不是随意而为,而是对应着不同的角色分工:年龄最大的几位是技术骨干,同时也是师傅,负责统筹整个流程以及技术难度高的操作;成年的年轻女子是学徒工,给师父傅们打下手;两位少女处于未入门阶段,从画面上很容易看到,她们处于“边学边玩”状态。

可以说,这张画形象地描绘了我们常说的传统手艺的“师徒制”。今天的我们,学习一门技艺,渠道很开放,教学方式多元,有理论,有实践,老师主动传授,还有很多人不愿意学。但是在古代,很多人想尽办法去学一门技艺,还未必有这个机会。

手把手,传帮带,《捣练图》(局部)(图©唐张萱作,宋人摹本,波士顿美术馆藏)

首先是入门,师傅们会对求学者的品格、天赋等多方面进行考察,符合要求的才有可能被收入门中。

入门之后,学徒还要给师傅打几年杂工,一方面是师傅对学徒进行进一步考察,同时也是让新人通过实践,逐渐适应环境。如果进展顺利,到这之后,师傅就开始传授部分技艺了。

从考察到入门,再到正式学习,整个的传授和学习过程,师父傅都会带着徒弟实操。就像《捣练图》里的人员组成,覆盖了老、中、青,甚至还有少年。老一辈负责统筹指导,中青年操持关键技术环节,青少年做辅助工作,实操和观摩融为一体。

这种独特的传授方式,就是传统行业里常说的“传帮带”。从某种意义上说,这张画,形象生动地诠释了中国非遗的特色——活态传承。

03 一张古画,折射千年沉浮

《捣练图》的作者张萱,生活在唐朝,而且是盛唐。

大诗人李白写过一首《子夜吴歌》,开头两句是:“长安一片月,万户捣衣声。”这里描绘的正是盛唐时期,月光照耀下的长安城里,夜深人静的时候,能听到千家万户捣练捶衣的声音。

画家张萱跟诗人李白大体生活在同一时代。从着装来看,《捣练图》里的女子都不是普通百姓,她们着装华丽,是唐朝宫廷中专门负责捣练制衣的宫中仕女。

捣练女子身着华丽服饰,《捣练图》(局部)(图©唐张萱作,宋人摹本,波士顿美术馆藏)

沿着诗与画,再展开延伸,便是一幅繁华的丝绸之路长卷。遥想1400多年前的隋唐时期,结束了东汉末年以来动荡300多年的局面。在东西方贸易市场上,中国丝绸一直是畅销品,这使得丝绸及其制品的生产到达鼎盛。

唐代长安设置了织染署、内八作和掖庭局,其中织染署下设25个作坊,分别进行专业生产,其中专门染练的作坊就有六个。《新唐书》记载:“短蕃匠五千二十九人,绫锦坊巧儿三百六十五人。”唐玄宗时期,“内八作”中专门织锦刺绣的女工就达700多人。

这幅画里捣练、缝补、熨烫三个劳动片段,尤其是四位妇人拿杵反复捣练,仿佛可以让人听见捣练之声,印证了李白诗中的盛世气象和诗意画面。

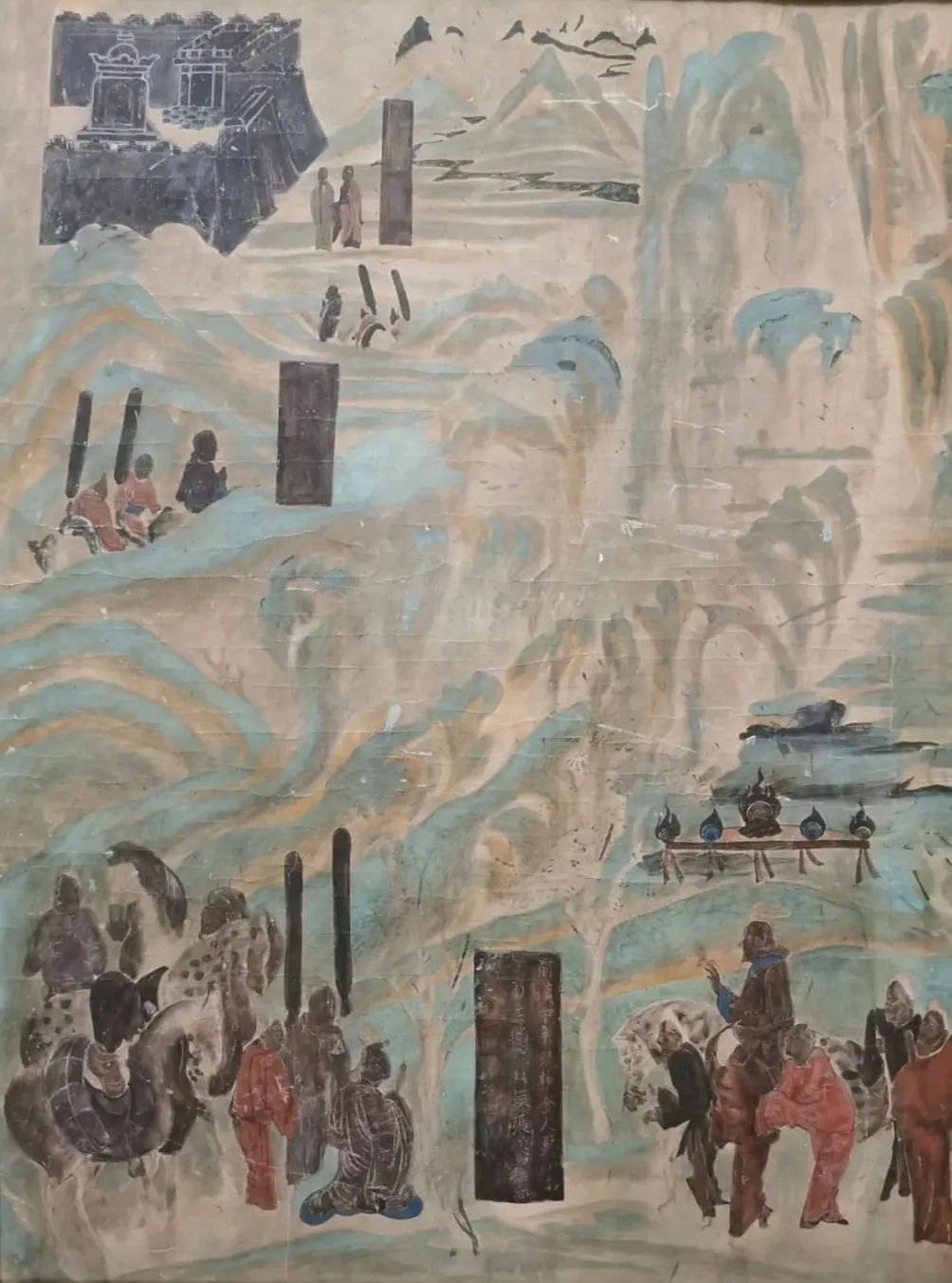

曲江,唐长安皇家园林,《曲江图轴》(图©传 唐李昭道作,台北“故宫博物院”藏)

同时要提醒你:我们眼前的《捣练图》在内容上来自张萱,但它毕竟是经宋人之手传递给我们的,所以,这样一张作品既然有宋人的参与, 也必然会留下属于那个时代的印记。

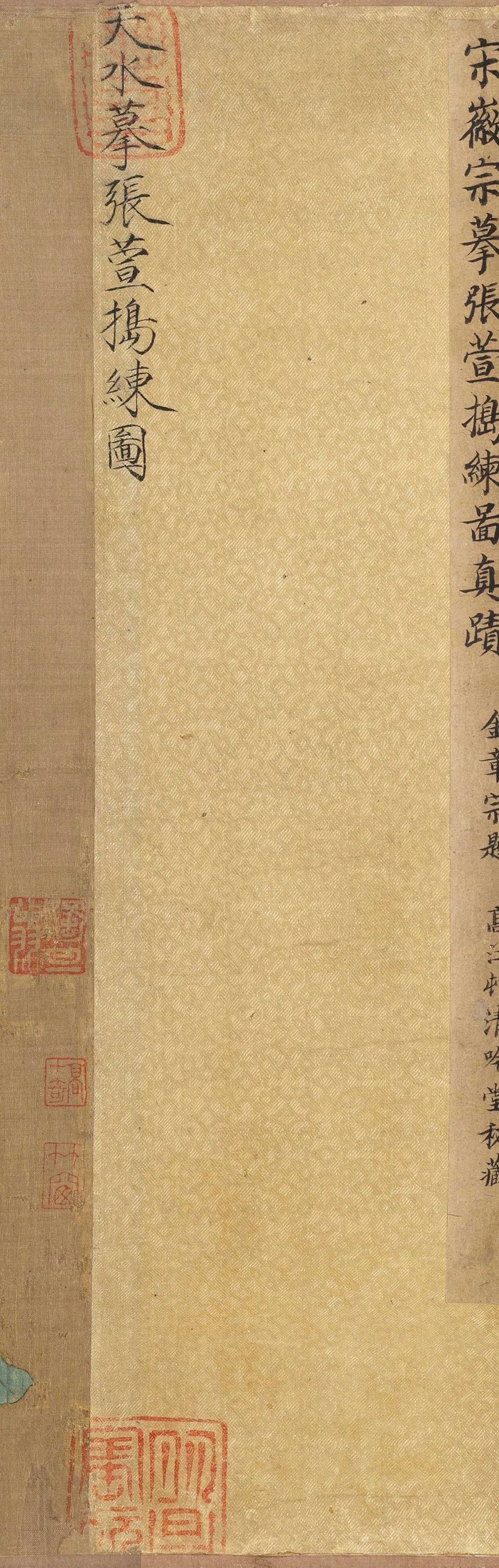

最直观的,我们很容易发现。根据已有资料考证,这幅画的临摹者可能是宋徽宗赵佶。画的右上角有两处瘦金体题字:一处是卷首题跋《宋徽宗摹张萱捣练图真迹》;另有金章宗完颜璟用瘦金体题《天水摹张萱捣练图》。

天水是地名,位于今甘肃境内,是赵氏郡望,所以宋朝也被称为“天水一朝”。这里的“天水”用来代指宋朝。专家据此推测,此画可能由宋徽宗所临摹,也有可能出自宫廷画家之手。

一幅宋人摹唐人的绘画,后来怎么到金朝去了?公元1126年,金兵攻下宋朝都城,想必宋朝宫廷里的大量书画等,被掠至金朝宫廷。就这样,大约半个多世纪后,这张画出现在金朝第六任皇帝完颜璟的面前。

《捣练图》题款(图©传 完颜璟作,波士顿美术馆藏)

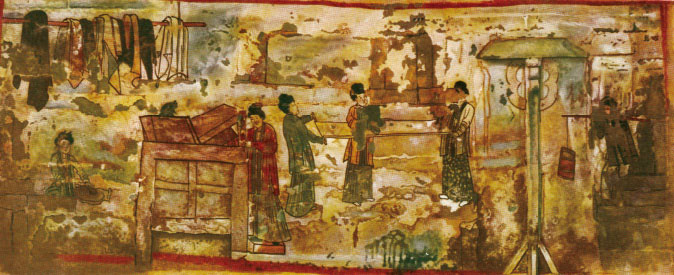

金章宗完颜璟书法功底了得,堪称宗瘦金体的十级爱好者,学宋徽宗的字,几乎可以乱真。《捣练图》的题款,就是金章宗用瘦金体书写的。比金章宗稍晚,生活于金末明初的元好问,曾见过张萱的《四景宫女画》系列,其中“秋景”的主题就是捣练的内容。

由此可见,“捣练”作为一种题材,在宋金时期,已经深入人心。只是到了后来,相关的作品存世不多,才让宋摹本的《捣练图》显得弥足珍贵。

金代墓葬出土的“捣练图”(图©河北井陉柿庄六号墓,1960年4月出土)

金朝灭亡后,这幅画很可能又从金朝宫廷进入元朝内府收藏。根据记载,1279年,元初文人王恽在在元大都,也就是今天的北京看到了这张图。再到后来,该画被公开提及已是清初康熙时期。

有人说,此画后来曾收藏于圆明园,近代被侵略者劫掠到海外。还有一说,1912年5月,时任波士顿博物馆东方部顾问的日本人冈仓天心从一位前清贵族手中购得,并与当年8月入藏美国波士顿博物馆,并一直存放到今天。

04 一尺绢布,见证“唐为宋用”

了解完这幅画的身世,可以帮助我们从更多元的视角去看这幅画。

前边我们已经提到,唐朝画家张萱是原作者,所以,这幅临摹画很大程度上保留了唐代的人物形象、服饰、生产生活器具等信息。尤其是,这些仕女的体态,很符合盛唐时期以胖为美的时代特征。

但是,从物理实体上,它毕竟不是唐代原作,而是宋人的临摹之作。临摹有两种——第一,是完全照搬原作;第二,基本信息忠于原作,并有一些新的发挥。

敦煌壁画张骞通西域图(今人摹本)

(摄影©羽羽,“文明的印记”展品,北京民生美术馆展出)

那当时宋人在临摹的过程中,选择的是哪一种?

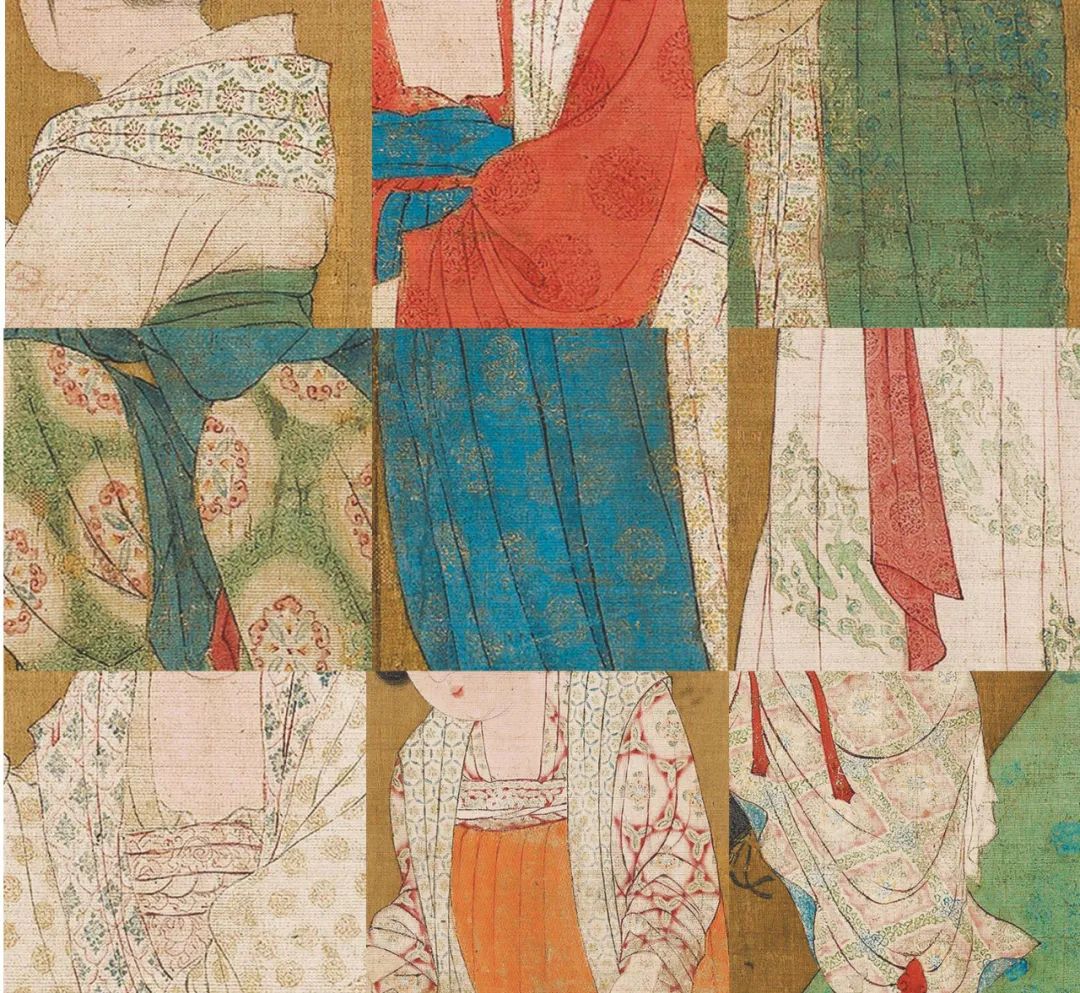

关于这一点,艺术史学者巫鸿提供了深入考证。他将唐朝另一位画家周昉的《簪花仕女图》与宋摹本的《捣练图》进行了对比发现:《簪花仕女图》更强调表现仕女们的身体和细腻的心理状态;《捣练图》则对平面感和装饰细节更感兴趣。

他进一步提出,在《捣练图》这里,衣裳和裙带构成了装饰区域,展示着争奇斗艳、从不重复的织物图案,而仕女成为展示织物装饰的中介。

那这意味着什么?作为临摹者,宋徽宗或当时的宫廷画家,在临摹唐代名画的时候,融入了当下的审美趣味。在这些宋人的眼里,画好那些服饰的细节,比描绘人物更值得用心。

精致华丽的仕女服饰

《捣练图》(局部)

(图©唐张萱作,宋人摹本,波士顿美术馆藏)

临摹者的用意,很可能还不止于此。

放在古代绘画大系中,《捣练图》被归入仕女画,更早期的是顾恺之的《女史箴图》。从诞生到成熟,这类作品在艺术之外,一直有一个重要功能——宣传教化,通过描绘女性的面貌、仪态、行动等等,来宣扬当时的道德观。

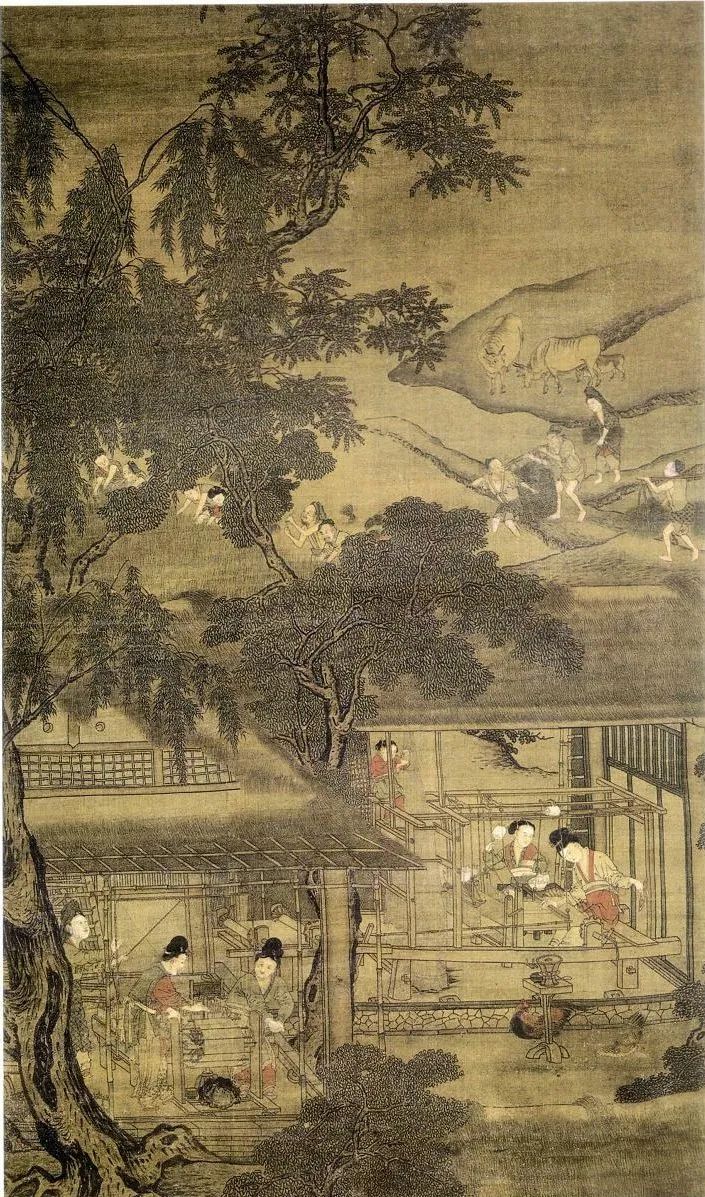

如果你熟悉明清时期的绘画,肯定见过那些被冠以“耕织图”“织绣图”“织布图”的画作。在整个织造生产中,捣练也是属于“织”类活动。放在这个背景下,“捣练”也属于“耕织图”范畴。

织,对古代中国意味着什么呢?不仅是一项技艺,更是一种礼仪、道德的象征。在历史课上,讲到某位皇帝在治国方面的作为,必不可少的措施一定包括“鼓励耕织”。耕与织的重要性,催生了古代社会的“男耕女织”传统。

《耕织图》

(图©南宋 佚名作,上海博物馆藏)

我们说一个人有才干,会说他(她)“满腹经纶”,有“经天纬地之才”,经纶、经纬都出自织造活动。

包括《捣练图》在内,还有大量的“织”画面,出现在宋代的仕女画、风俗画,甚至山水画中。相比唐朝,宋朝对儒家礼教,尤其是女性礼仪的维护更为严苛。体现在艺术创作中,就产生了大量与此相关的绘画。

具体到《捣练图》中,从装束来看,她们显然不是一线的劳动人民。这一画面,显然经过了艺术化宫廷画家的加工处理。在画中,让平时不怎么参与劳动的贵族妇女拿起长杵、扯起白练,这是为了给天下的女性树立榜样。

《女孝经》“庶人”章

(图©南宋 佚名作,北京故宫博物院藏)

开头我们说,这张画一定程度上,还原了古代非遗的传承过程。但到这里要补充一句:这个展示过程,只能作为“示意图”,而不是真正的现场图。在古代的耕织活动中,一线的打工人,怎么会画着美妆、穿着华服干活呢?这情形,就好比某些网红,穿着不得体的衣服,去庄稼地里“干活”。

张萱是盛唐时期仕女人物画领域的绘画大师,他的传世作品只有两件,而且都是宋人摹本。大多数中国人,平时很难有机会看到藏于海外的《捣练图》。但是,我们可以到沈阳的辽宁省博物馆去看张萱的另一张传世作品《虢国夫人游春图》。

《虢国夫人游春图》(局部)

(图©张萱作,宋人摹,辽宁省博物馆藏)

通过《捣练图》,我们看到了艺术作品的两种重要功能:记录历史与宣传教化。下一期,我们继续围绕这张画进行另一个视角的探索。