吕晨晨 | 天地之和:曾侯乙墓的音象系统与宇宙想象(下)

字号:T|T

2023-09-04 16:24 来源:美术馆大观杂志

在考察了曾侯乙墓编钟与编磬的基本均律设置之后,让我们深入其丰富的乐律铭文之中。曾侯乙墓的编钟钟体和编磬磬石上都铭刻有大量音律相关铭文,它们除了标明均律设置、乐音音高之外,还犹如一份“机器说明书”,展现了这个音乐系统在阴阳匹配设计之外更宏大的宇宙程序。

我们先从编磬的铭文系统入手。曾侯乙编磬原有四十一块磬石,形成整齐有序、相临半音的音列。每块磬石以“浊姑洗”为均,在鼓面来标定它的音名。同时,在磬石的上下两边非常有序地书写了这块磬石在其他均中的音名,在首尾还往往标有该石的编号。也就是说,磬石的铭文核心是十二律转调的音乐程序,这种音乐程序往往被称为“旋宫”,即逐次采用十二律为“宫”音组织十二个不同的音阶。

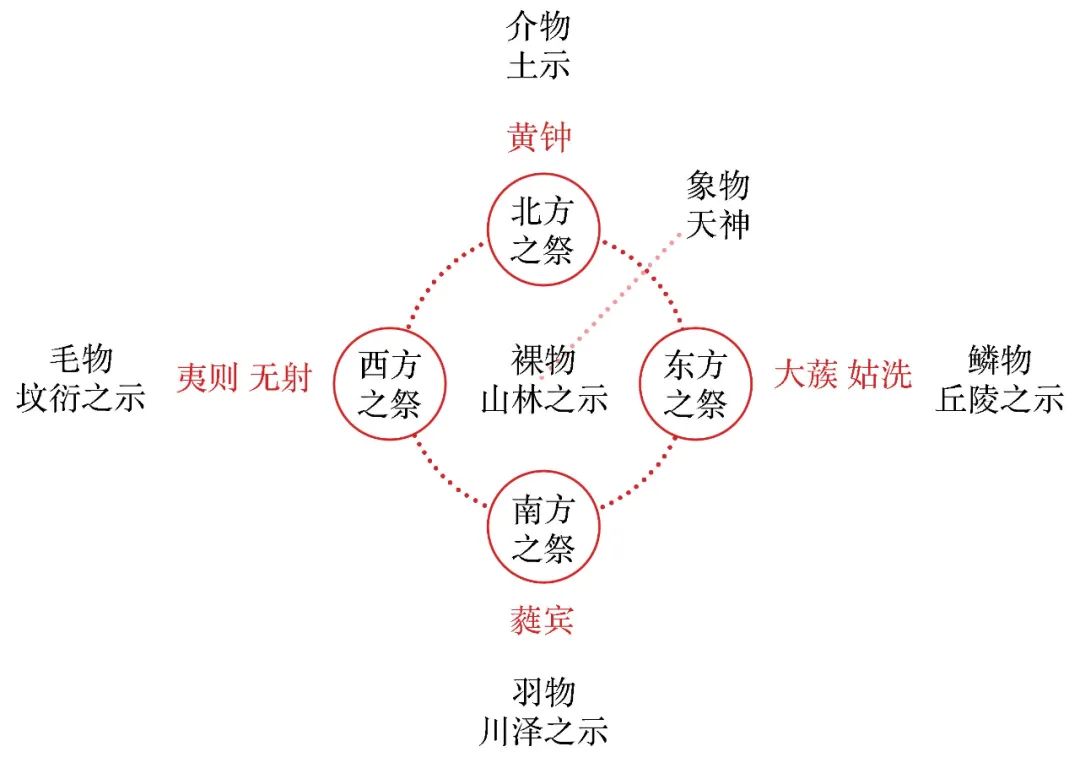

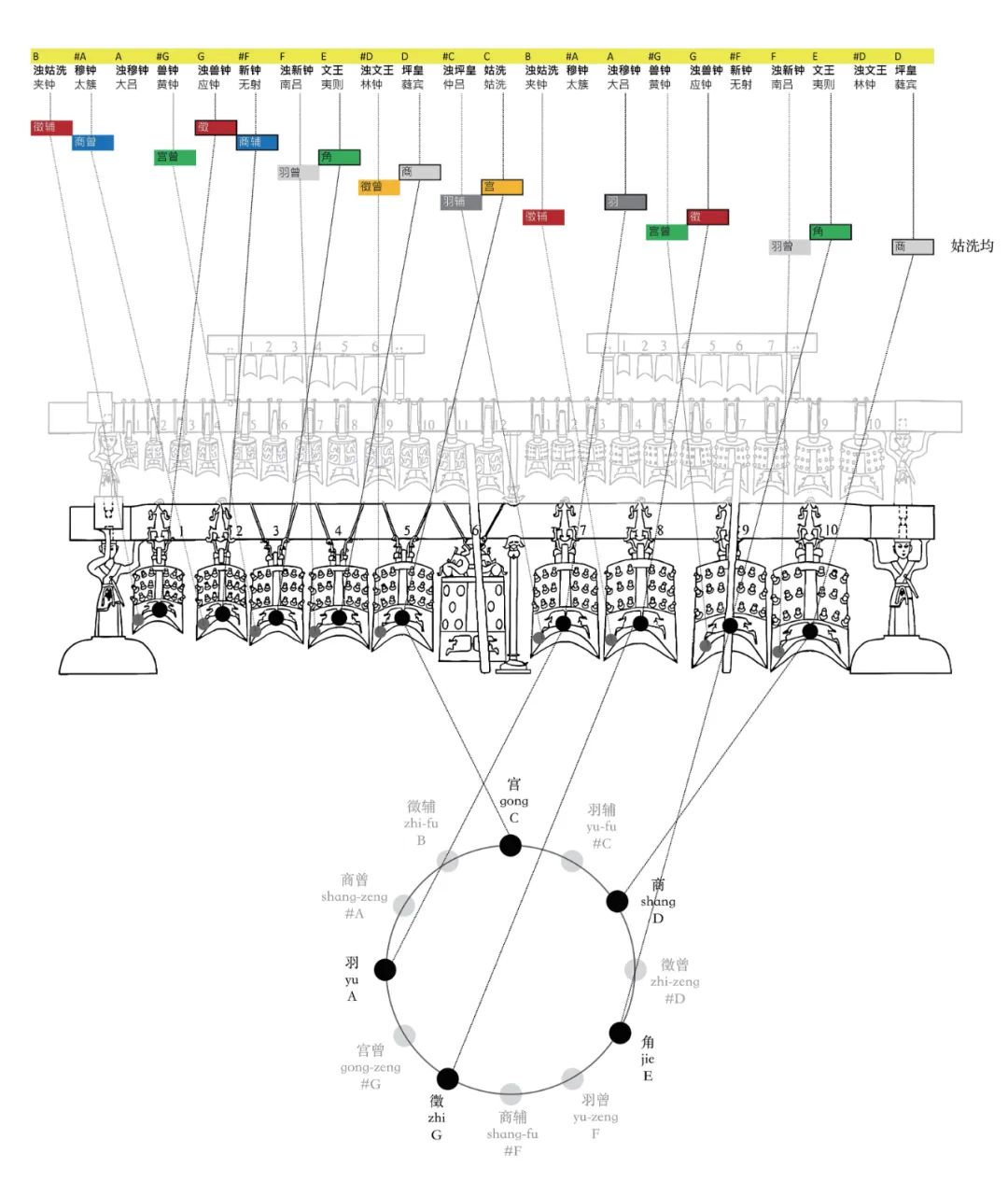

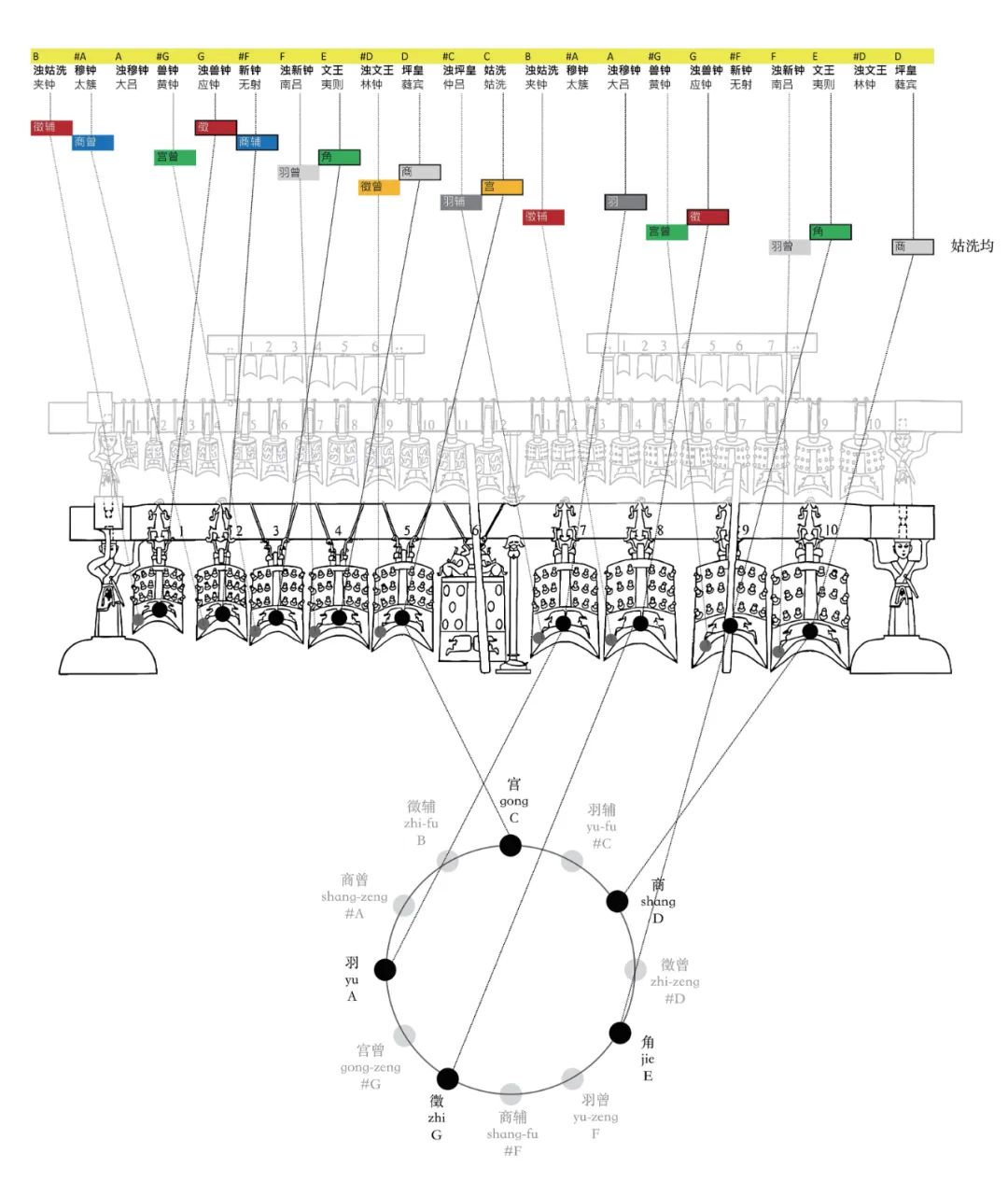

如果我们按顺序将各块磬石的铭文进行汇总,它们便可勾勒出十二律旋宫的完整操作机制。铭文的整体构成了一张十二律旋宫转调的循环图示(图49)。

十二律旋宫是早期中国仪式音乐中非常重要的程序。而旋宫图历来是中国仪式音乐乐律设计的核心工具,在历代的音乐理论文献中都有记录[94]。曾侯乙编磬铭文的设计原理便是先秦乐师根据类似图49的旋宫图,将每块磬石在不同均中的音名摘录后书写于磬石的上下边。

以编号为“十二”(出土编号为“下2”)的磬石为例,我们可以在旋宫图中找到这块磬石在各均中的音名为“浊文王均之角、浊新钟均之商、浊兽钟均之宫、穆钟均之羽、姑洗均之徵”(见旋宫图中方框);乐工再将其中阳律均音名摘录书写于磬石之上部,阴律均音名摘录书写于磬石之下部(图50)[95]。

图 50 ˉ 从旋宫图与磬石铭文对应关系,以编号“十二”(即上 2)磬石为例

十二律“旋宫”的音乐程序,同样是曾侯乙墓编钟铭文的主题。编钟铭文共有三千多字,如同编磬一样,通过铭文整体呈现了各钟在旋宫操作中的不同均中的音名。曾侯乙墓编钟是双音钟,即在其正鼓面和侧鼓面敲击会激发不同的振动模态而发出两个不同音高的乐音[96]。在每个钟正反面的正鼓部和左右鼓部,都铭刻了这些音高在姑洗均和其他均中的音名(图51)。这些乐律铭文大都通过错金铸制,书法优美,不但经过精心布局,而且是整体视觉系统极为重要的元素。正如Lothar von Falkenhausen所指出的那样,这些旋宫转调的铭文都位于背对演奏者的一面,其实很难帮助实际演奏。它们的功能更有可能是仪式性的,即它们是对仪式音乐整体意义和程序的象征性表达[97]。

图 51 ˉ 曾侯乙墓编钟正反面错金铭文,钟一 4(引自《中国音乐文物大系》总编辑部编《中国音乐文物大系· 湖北卷》,大象出版社,1996,第 217—218 页)

早期中国音乐体系中,十二律“旋宫”转调的独特程序是音乐对宇宙时间的模拟,是基于循环式时空观而发展出来的一种重要礼仪制度。《礼记·礼运》中指出:

五行、四时、十二月,还相为本也。五声、六律、十二管,还相为宫也。五味、六和、十二食,还相为质也。五色、六章、十二衣,还相为质也。

正如前文所述,十二个均律与十二月匹配,在月令系统中各月需要采用不同的均律。所以十二律“还相为宫”在音乐的维度上通过转调模拟了十二月的更迭。曾侯乙墓编钟与编磬对于旋宫操作的铭文,正如同该音乐系统的说明书一样,暗示了曾侯乙墓乐器作为一种仪式系统,其核心的程序就是乐律与宇宙运转节律的匹配。

“旋宫”乐律在音声的维度上内含十二月循环不息的时间运转,呼应了前文所分析的曾侯乙墓乐器在器象上四方四季的宇宙结构。可以说,曾侯乙墓乐器系统通过物象形成的四时迭起、万物循生的宇宙结构,与其铭文所构建的十二月不息流转的旋宫乐律,同时在有形与无形的维度上构筑了一个动态循环的宇宙。

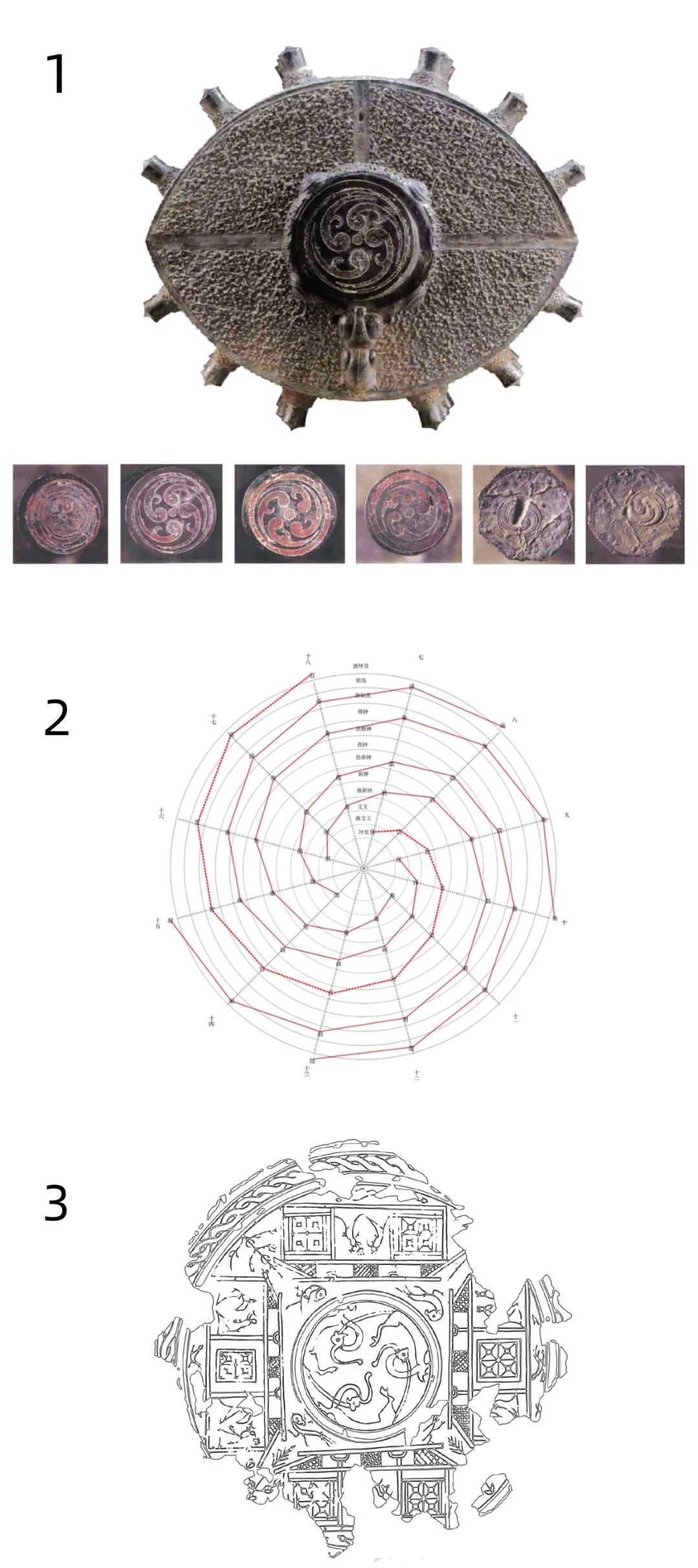

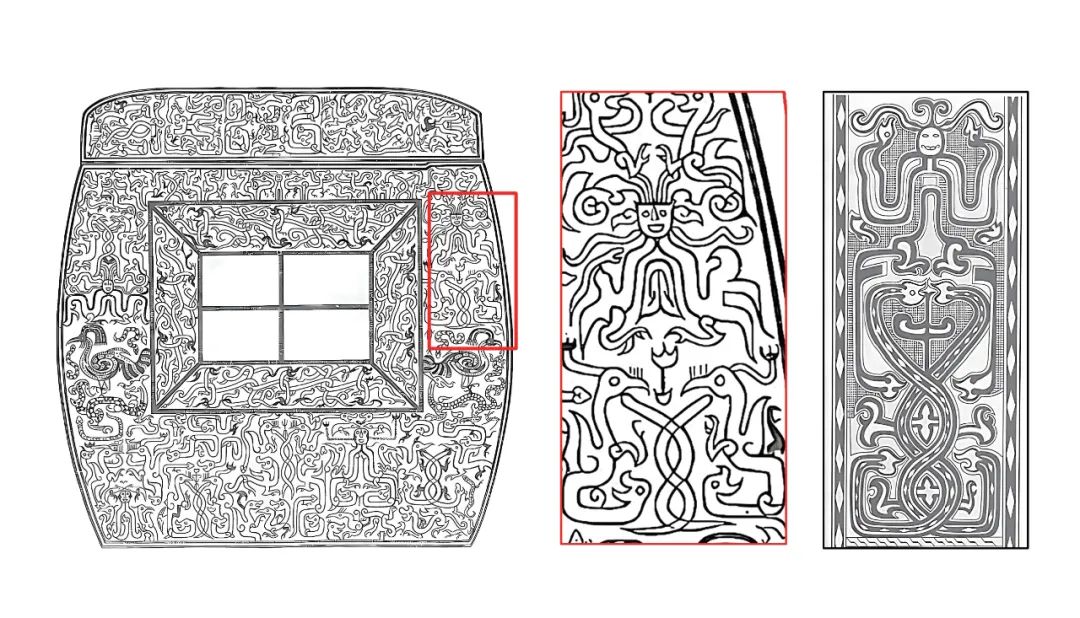

值得注意的是,乐律“旋宫”所蕴含的周环运转的宇宙时空模型,还体现在乐器和其他器物的图像细节中。例如甬钟的甬部顶面(衡),也就是整个钟的中轴线顶部,都设计了旋涡形的星图,可以说与曾侯乙乐器上的“旋宫”铭文秉承着同样的宇宙想象;从顶视图来看,钟上分布的每层四组、十二个钟枚,又恰与四季十二月相符(图52)。钟体本身的视觉体系,可以说概括了与其“旋宫”操作一致的月令轮转的天行观念,是先秦时空模型的外化。

图 52 ˉ 1. 曾侯乙甬钟顶视图,可见钟枚布置以及衡部螺旋图案(上图为下一 1 号甬钟,下图从左至右分别为下一 2 号、下一 1 号、下一 3 号、下二 4 号、中三 9 号、中三 10 号甬钟。引自邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第 576—577 页);2. 曾侯乙墓铭文重构的乐律旋宫图式;3. 临淄郎家庄一号东周墓漆器图案 (引自山东博物馆:《临淄郎家庄一号东周殉人墓》,《考古学报》1977 年第 1 期,第 73—104 页).

这种强调十二月相“旋”的时空原型无疑是先秦视觉文化中最为重要的基础结构。诸多学者已对《管子》中《玄宫》和《玄宫图》作了深入研究,通过解析和重构,发现《管子》中蕴含的宇宙图式、明堂建筑和月令思维正是基于“四时之行”的结构。作为仪式结构的“玄宫”与音律上的“旋宫”当然同音而不同义,然而它们却都是相同的时间流转模型在空间维度和音乐维度上的外化。

在春秋与战国时代的墓葬中,有大量器物展现了同样的时空旋转原型。如临淄郎家庄一号东周墓中的圆形漆器(图52),中间描绘了三兽相接的圆形旋转图案,四周为旋转排列的各三开间的四个屋宇,形成四方规整的结构。正如汪悦进先生所指出的,其设计的原型与“玄宫图”有着内在关联,体现了四季月令的宇宙认知模型;三兽相旋为三光旋天的表达,而四个屋宇则暗合各分三月的四季。另一展现先秦时空模型的重要案例是长沙子弹库楚帛书,出土于长沙一带的战国楚墓。其四周旋转排列了十二月神和十二段边文,中间的两大段文字颠倒排列,描述了宇宙理论与月令思想,在阅读过程中需要进行如时空旋转一样的实际“旋转”操作[98]。与先秦时期大量存在的、表现四季月份流转的视觉设计相比较,曾侯乙墓编钟钟体的视觉结构很有可能也是这种周旋的时间模型的外化,与编钟铭文中所勾勒出的“旋宫”转调之音乐程序来自相同的时空模型。

出土于曾侯乙墓东室、绘制有二十八宿与北斗的衣箱(图22),与十二律旋宫图示同样具有统一的时空想象。《鹖冠子·环流篇》指出:“斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬。”北斗与二十八宿的关系在中国古代宇宙图示中代表着四季的循环运转。二十八宿图示在战国时期便与十二律结合。前文提到的放马滩秦简中,便可复原出二十八星宿与十二律相结合的式图。在《吕氏春秋》中亦记述了十二律与四季星象的匹配。曾侯乙墓二十八宿衣箱是一个微缩的宇宙时空模型,从侧面印证了曾侯乙墓的设计背后有一套一以贯之的宇宙理念,规范着墓葬中音乐系统和器物系统的设计。

总而言之,曾侯乙墓编钟与编磬的铭文如同音乐系统的说明书,暗示了它们的仪式系统核心程序即乐律对宇宙运转节律的模拟。十二律“旋宫”的音乐程序在音声维度上体现了十二月循环不息的时间运转,呼应了曾侯乙墓乐器在器象上四方四季的宇宙结构。曾侯乙墓乐器系统在有形与无形的维度上,通过物象形成的四时迭起、万物循生的宇宙结构,与其铭文所构建的十二月不息流转的旋宫乐律,共同构筑了一个动态循环的宇宙。这样的动态宇宙时空模型极有可能是曾侯乙墓整体的设计逻辑。

在理解了编钟与编磬铭文的整体旋宫逻辑之后,我们接下来深入聚焦于铭文中的一个特别细节,来进一步解析这个音乐系统蕴含的丰富文化信息。正如许多音乐学者已经观察到的,在编钟与编磬的“旋宫”铭文系统中,在十二律中尤为突出六阳律[99]形成的乐均。例如在编磬铭文中,阳律均的音名被铭刻在磬石上方,而阴律均的音名铭刻在磬石下方。在编钟系统中,中下层[100]的大部分钟上只标注该钟在六阳律均的音名。不但如此,每一个钟恰为某六阳律均之宫音时,在该钟铭文上还会加入一段介绍该律在不同地域名称的解说[101]。

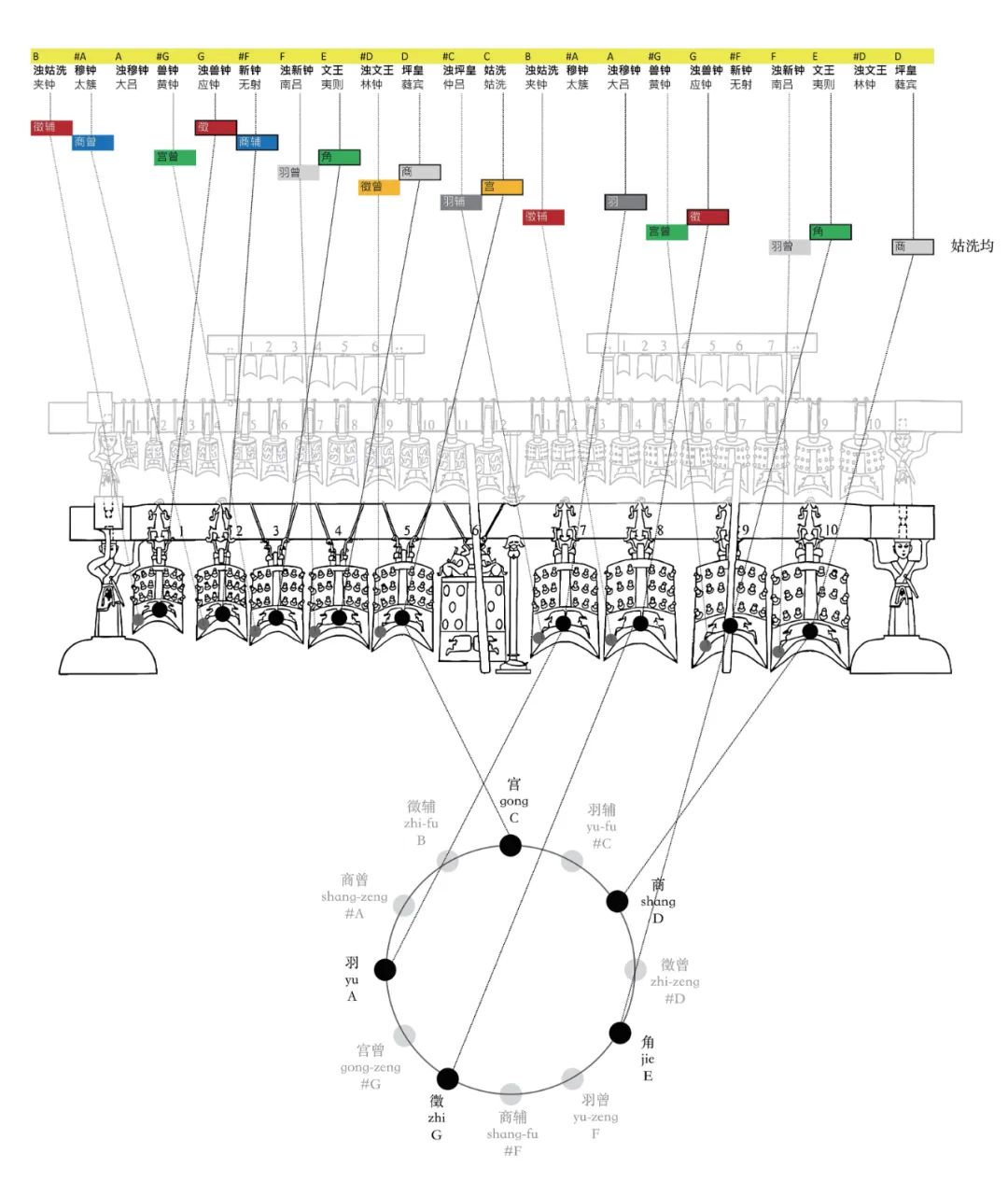

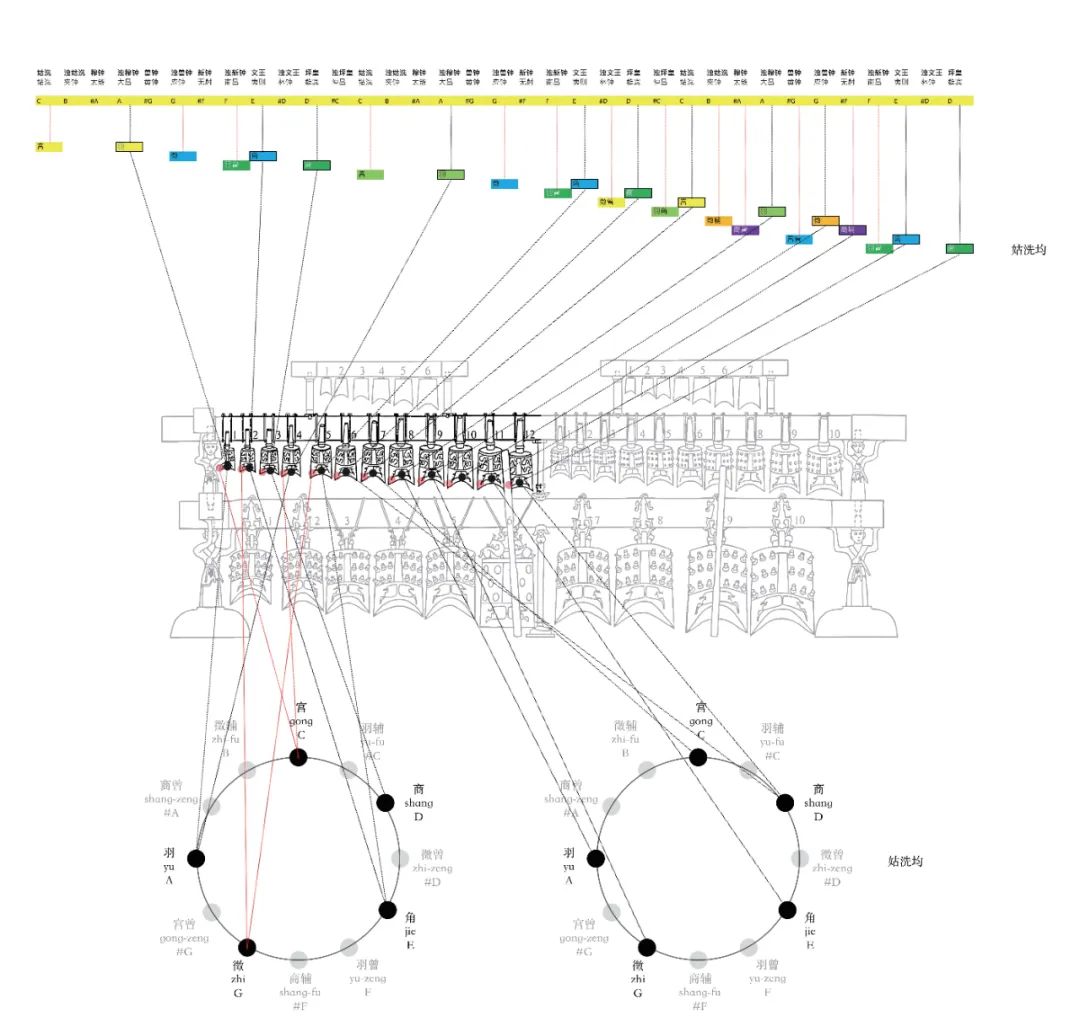

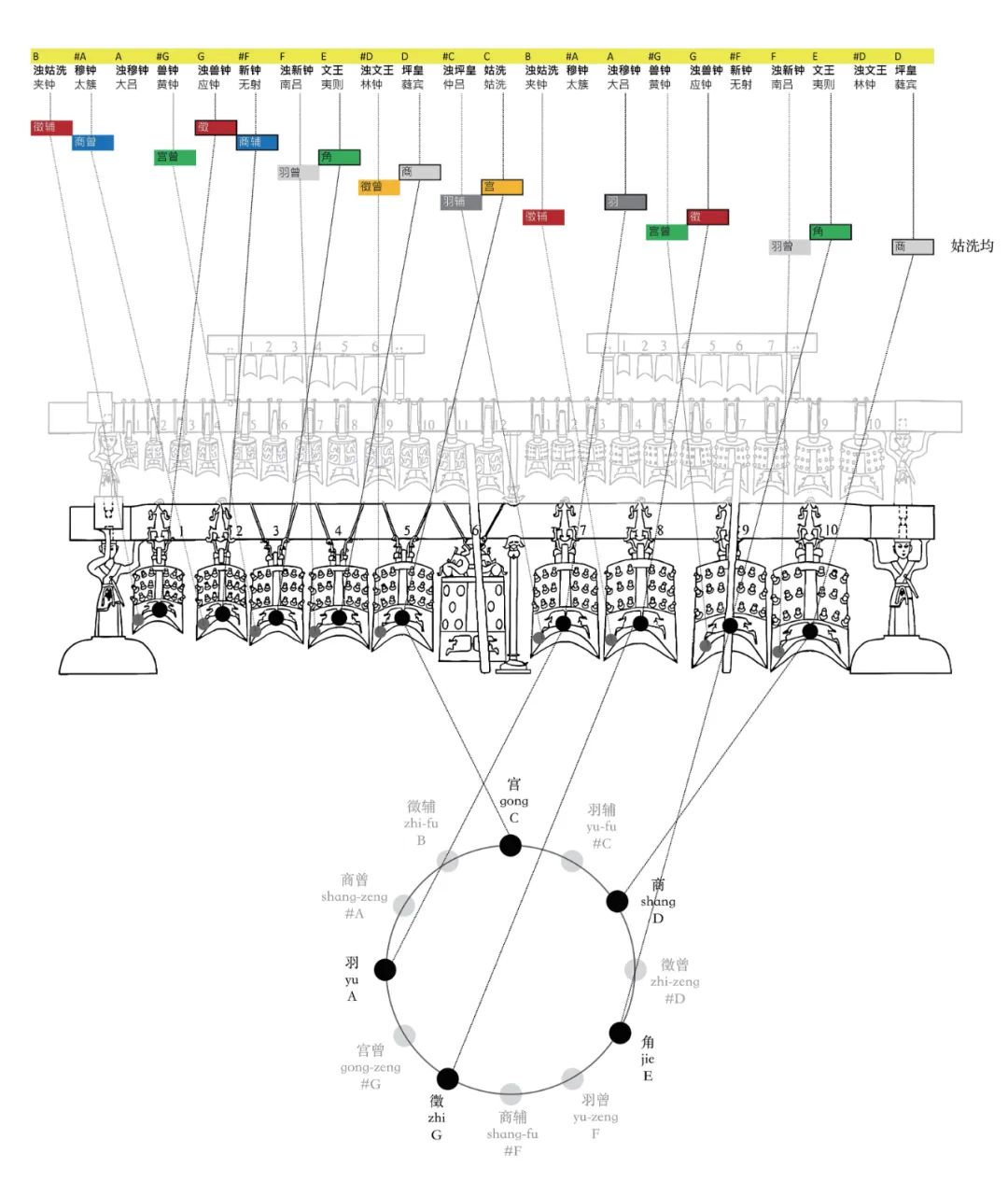

根据编钟下层以及中层第三组编钟的铭文,我们可以重构出一张六阳律旋宫转调之图(图53)。编钟六阳律旋宫图的原理与前文所分析的磬石十二律旋宫图基本相同,但是不再标注六阴律均的音名,而且六阳律均中无论是不是正五声都会标注其音名。

图 53 ˉ 曾侯乙墓中下层编钟铭文重构的六阳律旋宫图

以下二4甬钟为例,其背面正鼓铭文为“商”,右鼓铭文为“羽曾”[102](图54)。通过这两个音在旋宫图中的位置,我们可以找到正鼓音,即“姑洗均之商”在六阳律均中的音名(见旋宫图53中方框)为:

坪皇均(即蕤宾均)之宫;文王均(即夷则均)之商曾;新钟均(即无射均)之宫曾;

兽钟均(即黄钟均)之商角;穆钟均(即太簇均)之角;姑洗均商。

乐工可以由此生成其正面钲部铭文内容[103](图53左下):

该钟的左右鼓音,即“姑洗均之羽曾”在六阳律中的音名(见旋宫图53中方框)为:

坪皇均(即蕤宾均)之徵曾;文王均(即夷则均)之羽角;新钟均(即无射均)之徵角;

兽钟均(即黄钟均)之羽;穆钟均(即太簇均)之徵;姑洗均之羽曾。

乐工可以由此生成其左右鼓铭文内容[105](图53右下):

图 54 ˉ 下二 4 甬钟正面铭文,上为钲部,下为左右鼓部(引自邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,2015,第 243 页)

在某音为某阳律均之宫音之时,还会详细注解该均在不同地区的异名。如下二4甬钟的正面铭文在“妥(蕤)宾之宫”之后加入了这段对于蕤宾律的注解:“妥(蕤)宾之才(在)楚号为坪皇。其才(在)绅(申)号为屖(夷)则。”这种做法,不但体现了对于六阳律的重视,同时展现了这套编钟背后“乐律百科”的思维,即以曾侯乙编钟作为一个物质化的音律集成,系统地涵盖战国时期不同国家的音乐理论。

也就是说,曾侯乙墓编钟中下层铭文中展现的旋宫操作并不是十二律依次相旋,而是六阳律进行旋宫。那么我们该如何理解这部分铭文对于十二律旋宫的变异?

六阳律的旋宫程序让人不能不想起早期中国大型仪式中的“六变”音乐程序。前文所分析的十二律旋宫转调的音乐操作,是为了随一年月份变化而以音乐配合季候轮转,即随月用律。而早期中国的传世文献中,还暗示着另一种重要情况,即在大型的仪式中,可以通过连续的六阳律旋宫转调在一场仪式中来展现一年四季之音乐,从而实现仪式与天地、四方、万物、神灵的沟通。这种“六变”的音乐程式,可以说是十二律在一年十二月旋宫转调中的一个缩影,成为一场仪式中完成的对于宇宙运行的完整模拟。

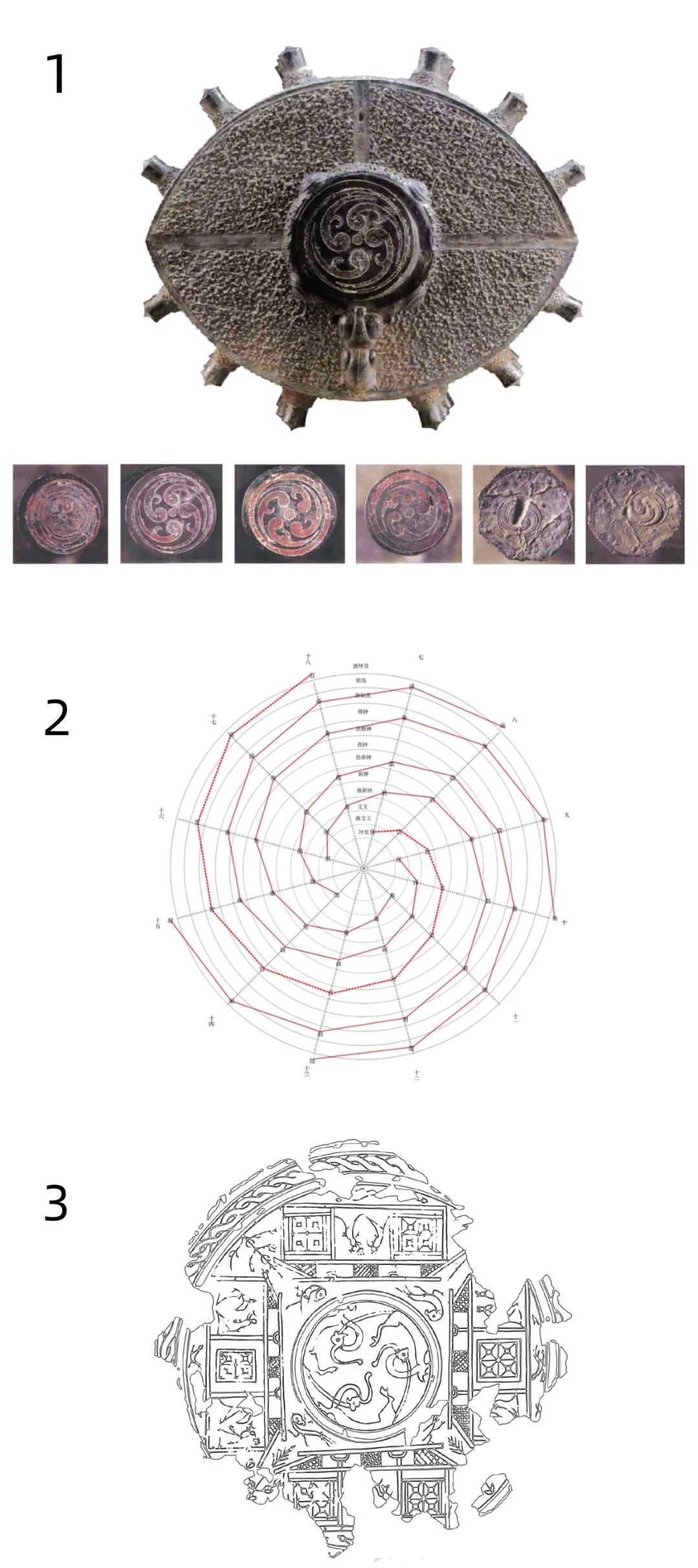

在《周礼·春官宗伯·大司乐》所记述的仪式音乐规范中提出:

以六律、六同、五声、八音、六舞,大合乐。以致鬼神示,以和邦国,以谐万民,以安宾客,以说远人,以作动物。

冬日至,于地上之圜丘奏之,若乐六变,则天神皆降,可得而礼矣。[107]

可见在大型仪式之中,音乐要完成阳律“六变”的程序。汉郑玄注解道:

变犹更也,乐成则更奏也。此谓大蜡索鬼神而致百物,六奏乐而礼毕。

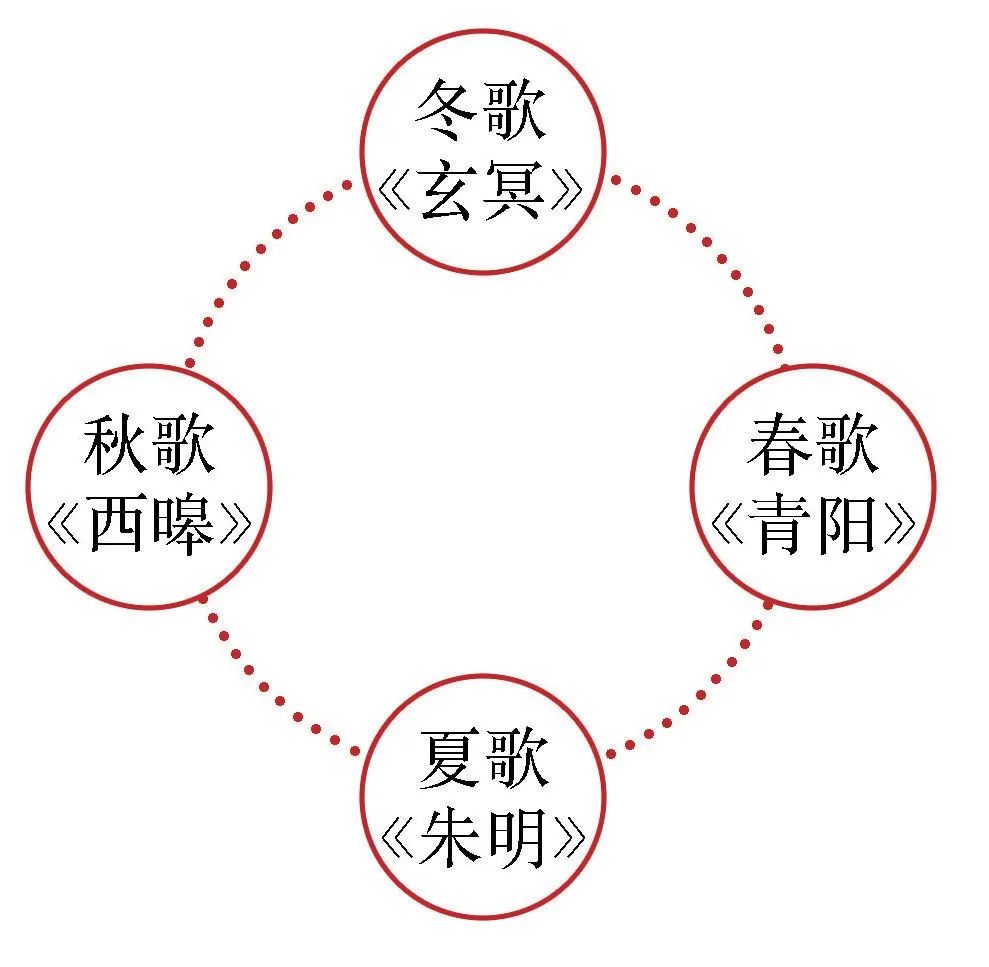

东方之祭则用大蔟、姑洗,南方之祭则用蕤宾,西方之祭则用夷则、无射,北方之祭则用黄钟为均焉。

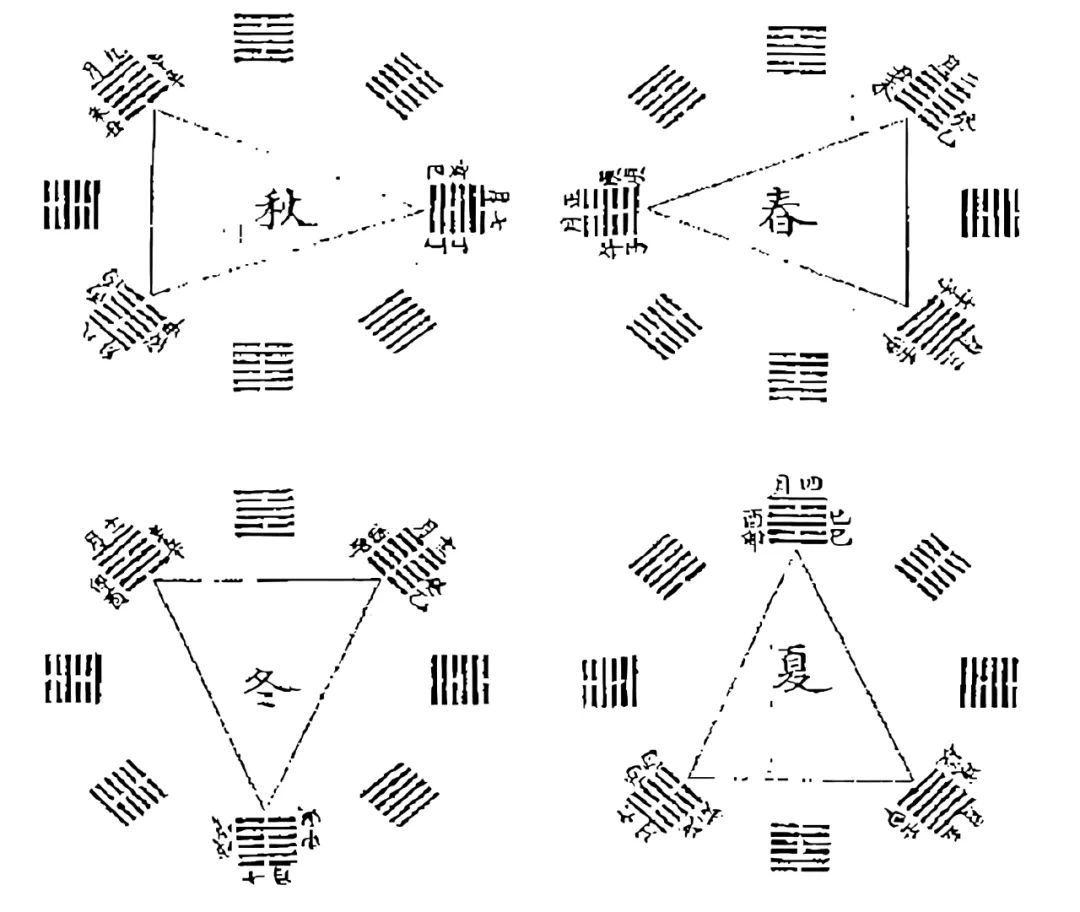

基于郑玄的解读,在“大蜡”这样的重要祭祀典礼之中,音乐需要完成黄钟、大蔟(太簇)、姑洗、蕤宾、夷则、无射之均的六阳律“旋宫”转调;通过“六变”转调,可以完成与四方、五兽、天、地、山川、先祖、先妣的沟通和礼祭,即所谓“若乐六变,则天神皆降,可得而礼矣”(图55)。在大型仪式中,阳律“六变”与十二律“旋宫”在思维上其实完全一致,是对于四方四季的天道运行的微缩模拟。曾侯乙墓编钟的乐律铭文凸显六阳律,极有可能与六阳律“六变”转调的仪式思维有关。

图 55 ˉ《周礼·春官宗伯·大司乐》以及郑玄所释的“六变”图示

阳律“六变”的程序同时暗示了早期中国大型仪式的音乐设计的又一基本框架。在大型的祭祀仪式中,会通过音乐的转调,即“变”来模拟四季轮转,完成人与宇宙的沟通。仪式的有效性来自它与宇宙的同构性感通。事实上,中国早期仪式在空间设计上也遵循式图结构来展开,而音乐则为仪式的时空框架注入了时间的流动,使得仪式对于宇宙的模拟和操作成为一个动态的过程。

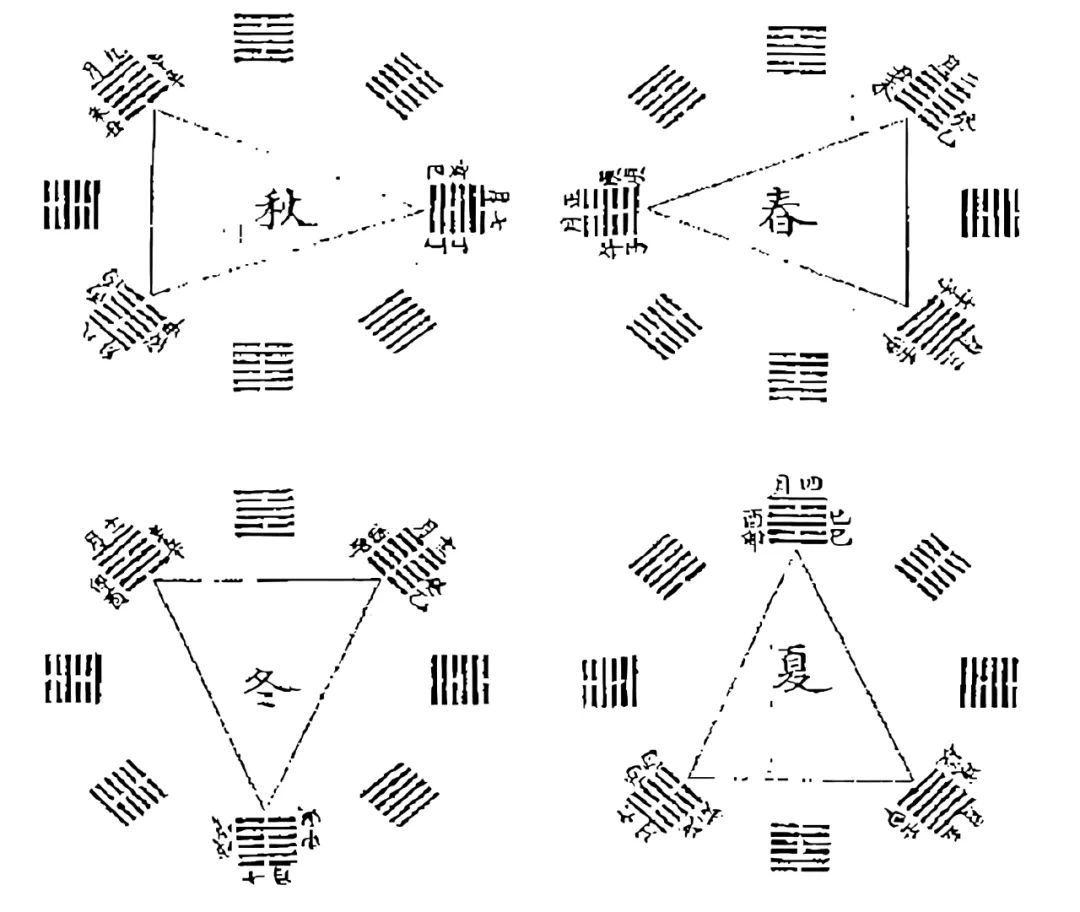

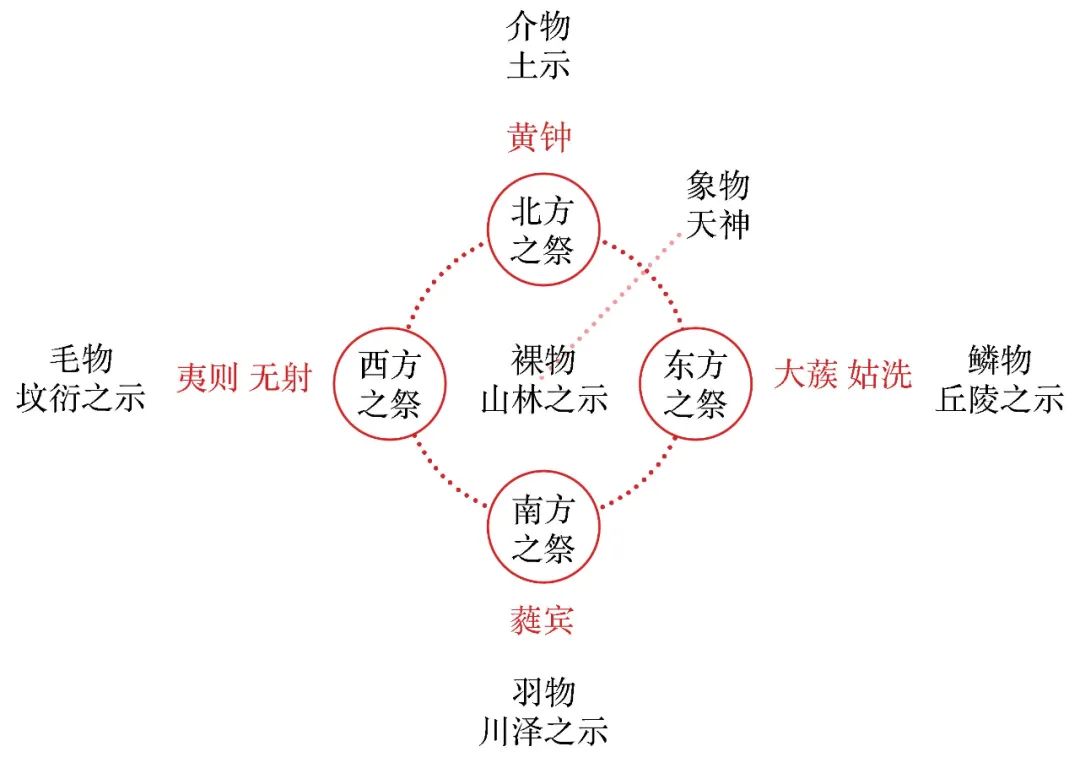

除了《周礼》中规范的乐律“六变”,又有《史记·乐书》记载:“汉家常以正月上辛祠太一甘泉,以昏时夜祠,到明而终……使僮男僮女七十人俱歌。春歌《青阳》,夏歌《朱明》,秋歌《西暤》,冬歌《玄冥》。”[109]在祭祀太一的大典之中,音乐由童男童女彻夜歌唱四季四望之乐歌(图56)。在这样的仪式中,音乐激活了仪式的空间秩序,为仪式注入了四季流动的能量。

图 56 ˉ《史记·乐书》汉代太一祭祀中的四季歌乐程序

故而,曾侯乙墓编钟的十二律设置、“旋宫”转调的铭文,尤其是在铭文和排布上突出六阳律,都与先秦随十二月月令而“旋宫”转调、大型祭祀典礼中的六阳律相旋变奏的音乐制度产生了内在的呼应。乐器上多达三千多字的精美铭文,无声地构筑了一个以音乐模拟时间流动的虚拟程序,在曾侯乙墓的地下空间中,注入了动态的四季音乐,激活了一个虚拟宇宙的运转。

值得注意的是,这种“旋宫”变调的操作被认为可以与宇宙各方生灵神祇相互感应,从而实现仪式的真正效果——沟通天地神灵和维持时空秩序。如《周礼》中所说:“一变而致羽物及川泽之示,再变而致裸物及山林之示,三变而致鳞物及丘陵之示,四变而致毛物及坟衍之示,五变而致介物及土示,六变而致象物及天神。”乐律旋宫与五物“示迹”的关系为我们勾勒出曾侯乙墓中“音”与“象”又一层内在关联。可以说,乐器上描摹的龙、虎、凤、鹤所代表的四方四季之禽兽生灵(图29),同时呼应了无形的音乐在旋宫转调过程中各方生灵的感应和示现。音律的有序转换,如同季候的自然力量“以作动物”,激发各类生灵为人类显示宇宙内在之变化迹象。曾侯乙墓中的乐律铭文为我们构筑了一个按照季令旋宫转调的、隐形的、动态的时空机制;而乐器上刻画的四方生灵,则渲染了这种无形的音乐操作所带来的沟通宇宙之间的羽、裸、鳞、毛等生灵神祇的仪式效果。

除了前文所分析的阴阳均律的设置、旋宫转调的程序之外,曾侯乙墓编磬与编钟的音列排布设计还隐藏着大量先秦音律中的数理几何关系。音律中的数理关系,自先秦开始便是术数传统的重要组成部分。这种对于音律内在的术数关系的表达,尤其在曾侯乙编钟的音列排布上凸显出来。

曾侯乙编钟的音列排布极为复杂,故而学界推断曾侯乙编钟是由多套编钟拼合而成的。这种不同系统的组合自然带来音乐演奏上的不便,故而曾侯乙编钟常常被认为不是在同一时间设计的,而是出于资源、时间的有限而不得不退而求其次的“拼凑”做法。然而,当我们通过音律图式的视角深入分析曾侯乙墓编钟音列的设计方式之后,可以发现曾侯乙编钟的音列排布蕴含着“三合”“四方”“五音”三种组织逻辑,系统有序地展示了钟律的内在几何图示。这种多套编钟“拼合”的做法,更有可能是在统一的设计思维下,依据术数上的图式,而不是完全根据音乐实际演奏的需求安排的,这些音列排布的方法甚至带有术数上的深刻内涵[110]。

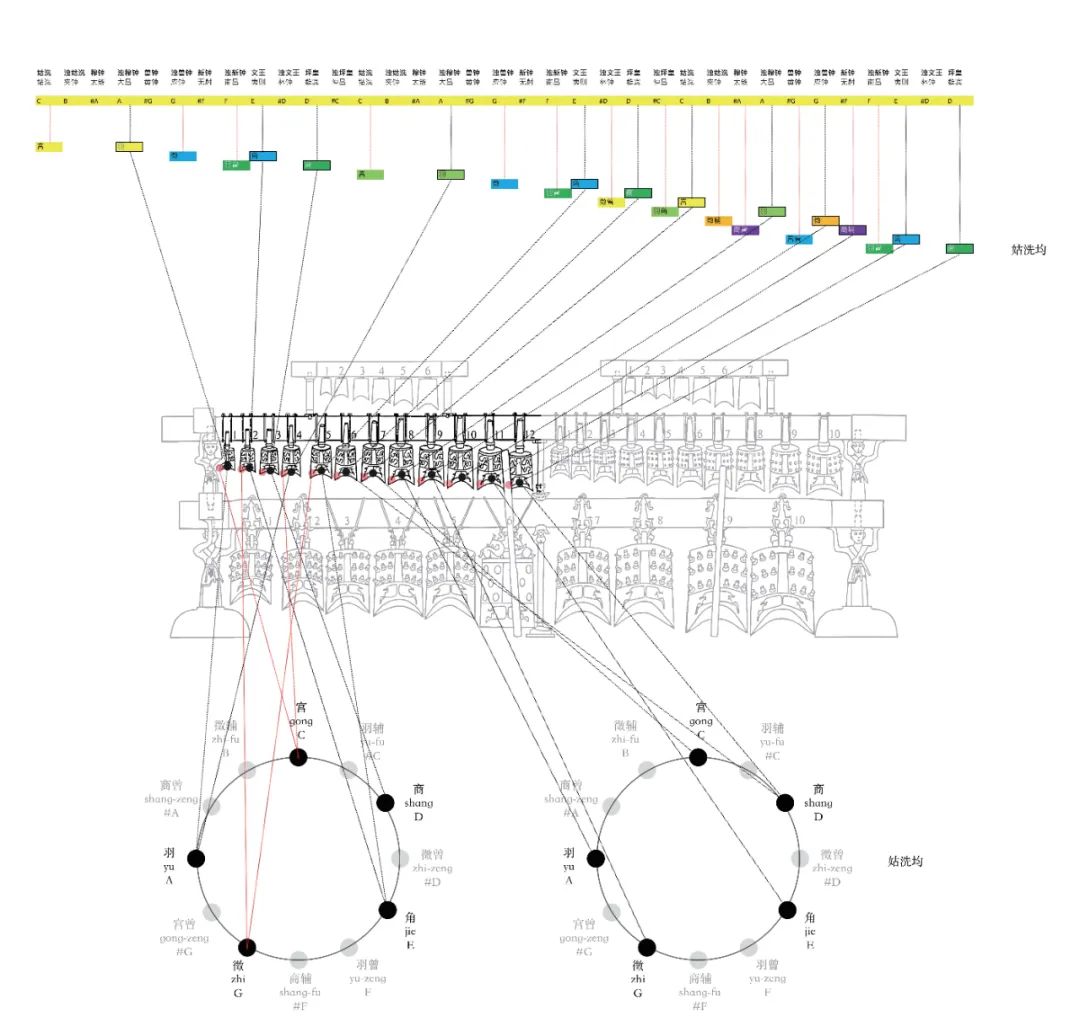

事实上,曾侯乙墓编钟如同一套物质化的钟律理论“汇编”,系统性地展示了基于不同几何图示的铸钟排音的方法。接下来,本文将简要介绍研究结论,分析曾侯乙编钟基于十二律图示的内切三角形、内切正方形、内切正五音图形这三种几何结构来组织音列的规律(图57)[111]。

图 57 ˉ 编钟音列设计图示

1. 左上:上层一组音列图式,内切三角形 ;2. 右上:上层二、三组音列图式,内切正方形 ;3-1. 左下图:中层绿色钟音列图式,正侧鼓音结合形成内切正五音图形 ;3-2. 右下图,中层、下层黄色钟音列图式,正鼓音形成内切正五音图形

1.组合方式一,内切三角形分割十二律之圆(图57 左上图式1)

曾侯乙编钟是双音钟。先秦的铸钟技术高度发达,钟的正鼓音与侧鼓音可以有小三度或者大三度两种选择;在这样的技术框架下,可以设计小三度钟与大三度钟的不同排布方法,实现十二律中的每个音[112]。

如果将十二律按照半音关系分布在一个圆上,那么一种最为简单的分组方法便是将十二律分成四组各三个音的内切正三角形,每个三角形选择任意两边,形成两个正侧鼓音为大三度关系的双音钟,可以通过8个双音钟一套十二律音阶。这种以三角形分割圆的排布方式,需要8个钟来实现十二律所有音,会出现4个重复音。

这种音列排布方式,正是曾侯乙编钟上层第一组钟的设计逻辑[113],然而这组钟只有6件,似乎还有两件未加入。[114]

2.组合方式二,内切正方形分割十二律之圆(图57右上图式2)

如果将十二律分成三组各四个音的内切正方形,再在每个正方形中选择任意一组对边作为两个双音钟,便可以通过小三度关系的6个钟完成十二律所有音,没有重复音。

这种音列排布方式,正是曾侯乙编钟上层的第二、三组钟的设计逻辑。同时,它形成了正鼓音为六阳律、侧鼓音为六阴律的规整图式。

3.组合方式三,内切正五音五边形分割十二律之圆(图57中图式3-1与3-2)

在曾侯乙编钟的中层与下层,则是以正五音五边形为基本图示来分割十二律,有两种方式。第一种是以“正五音”五边形之音(即宫、商、角、徵、羽)为五个钟的正鼓音(图58),再利用大三度与小三度组合,利用侧鼓音巧妙排满十二律中的其他音,最后剩余的“商辅”“商曾”两音制作成第六个钟,组织到音阶之中(图57右下图式3-2)。这种排列方式,以正鼓音突出了正五声的音阶,同时十二律俱全,可以完成旋宫转调。

图 58 ˉ 曾侯乙编钟下层音列表与正五音图式分析

基于正五音五边形图示的另一个排布方法是通过三个钟的正侧鼓音结合,完成十二律中的正五音(图57左下图式3-1)。这种排列方式,是一种最经济的实现五声音阶的方式,但只实现了十二律之一半,不能旋宫转调。这种方式出现在曾侯乙编钟二层钟的高音区(其中低音区依然采用3-2图式,图59)。

图 59 ˉ 曾侯乙编钟中层音列表与正五音图式分析

从以上角度来看,曾侯乙编钟的设计汇总了双音钟如何排布十二律音列的各种图示,通过圆的内切正三角形、内切正方形、内切正五音五边形这几种几何图案,展现了双音钟组织音列的不同逻辑。一套编钟中采用不同的音列组织方法,对于实际演奏无疑增加了难度。那么,为什么曾侯乙编钟要如此精心地展现不同的音列组合方式呢?基于前文对于曾侯乙音乐体系的宇宙内涵的分析,这些音列形成的隐形的数理几何图示,或许同样具有术数层面的内涵。

事实上,这四种在双音钟上排布十二律的数理图示都恰好与不同的宇宙图示吻合。

首先,根据十二律中的“正五声”五边形而形成的编钟音列,编钟的正鼓声为正五声,或者正侧结合为连续的正五声,具有演奏相关均乐曲的实际便利。同时,宫、商、角、徵、羽作为五正声与五行系统紧密结合,形成在早期中国的宇宙观中最为重要的图式,毋庸赘述。

其次,十二律以内切正方形分割,其图示同样与早期中国的宇宙观念高度契合。位于内切正方形的四个顶点的四个律,根据它们与十二月的匹配,恰好会形成并保持“春夏秋冬”的格局。这三个正方形的顶点音律形成的四季关系正是:

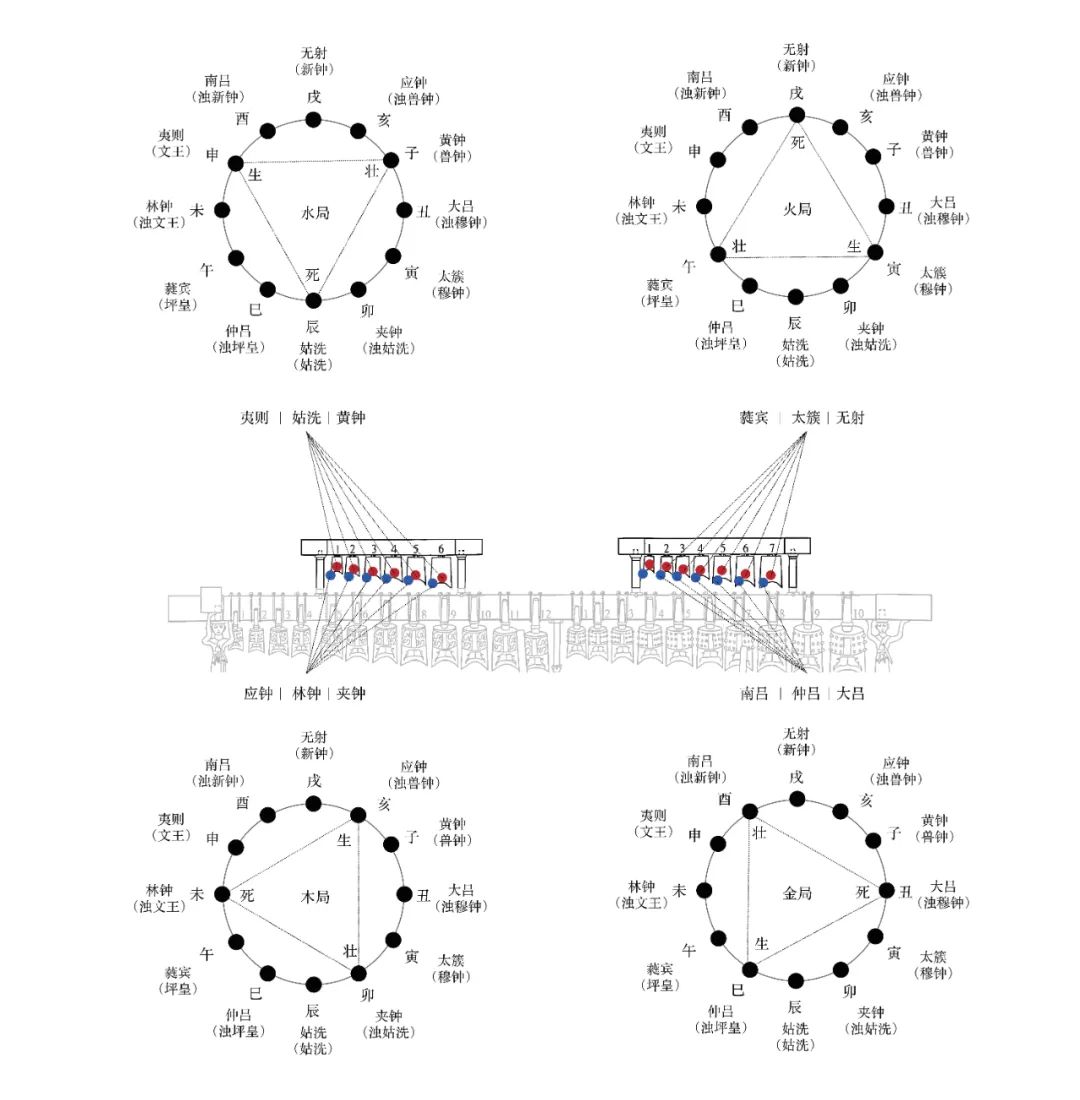

最后,十二律以内切三角形分割,四个三角形的三个顶点所组成的乐律组合会形成在先秦文献中所谓的“三合卦”的形态。在放马滩秦简中包含了一套以音律占卜的文字说明,被称为《钟律占》,为我们揭示了先秦时期一些未被广泛认知的音律图示。在《钟律占》中,十二律中内切三角形顶点所对应的三律组合在音律占卜中被作为一种“三合卦”[115],如“黄钟、姑洗、夷则之卦”“南吕、大吕、中吕之卦”“蕤宾、无射、大蔟之卦”等。

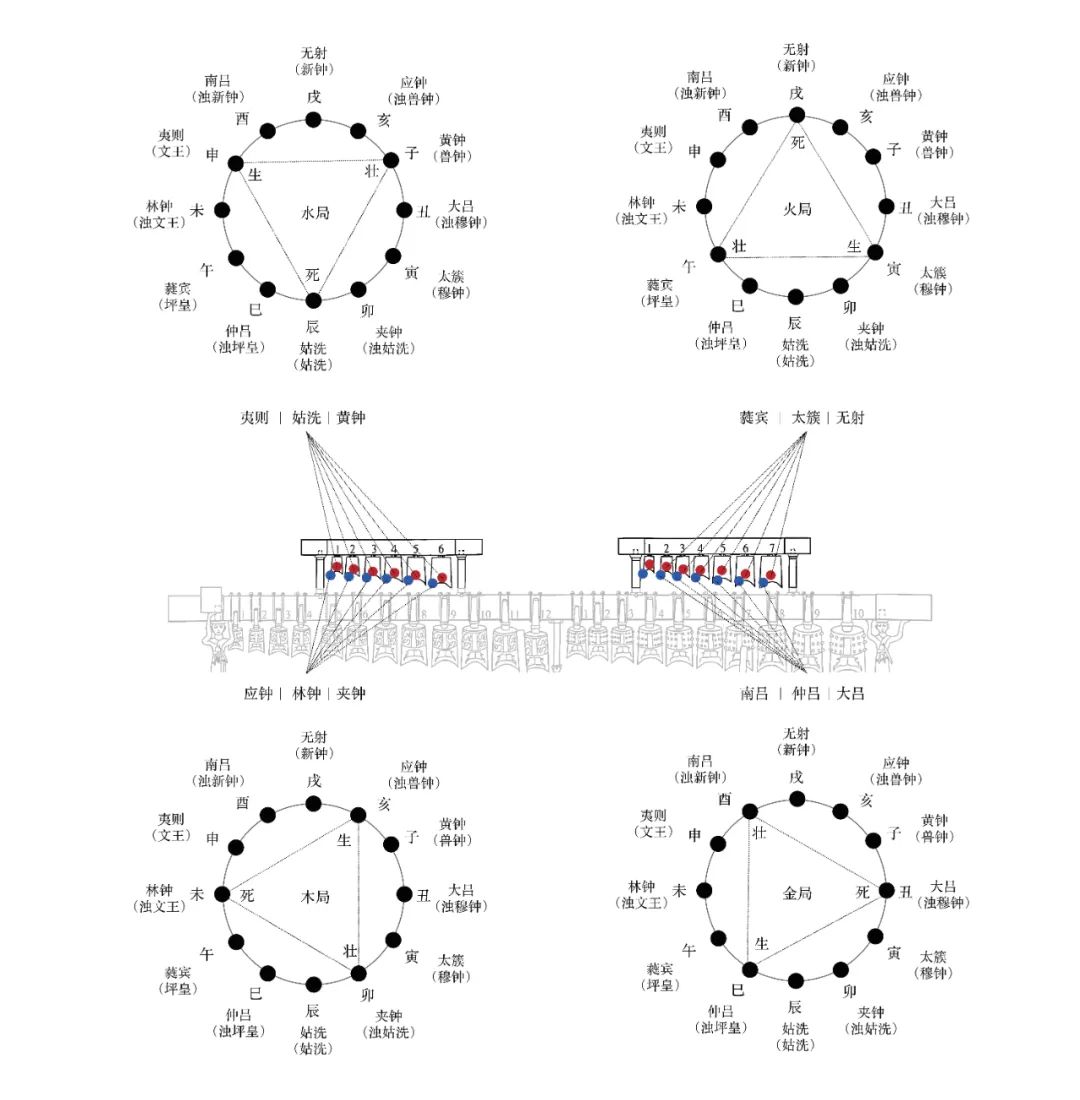

有趣的是,曾侯乙墓编钟的设计似乎对于这种十二律的“三合”形态情有独钟,除了上层一组编钟的内在铸造逻辑是正侧鼓音形成内切三角形来分割组织十二律,上层的二、三组编钟也通过刻意的排布,使各自的正鼓音、侧鼓音同样形成这种“三合卦”内切三角形的图示(图60)。

图 60 ˉ 曾侯乙上层 二、三组编钟正鼓音音列形成的“三合”图式

基于秦简《钟律占》中所记述的音律与天干地支、五行的对应关系,我们就会发现,曾侯乙编钟上层第二、三组钟的正鼓音形成了后世所谓“五行三合局”中的“水局”“火局”,其侧鼓音则形成了所谓“三合局”中的“木局”“金局”,每局中的三个音律还形成了“生—壮—死”的结构(图61)。音律“三合局”的观念无疑是占卜传统中常见的三合卦在音律上的衍生,我们可以通过比较后世三合卦与曾侯乙墓中隐含的音律三合关系图示发现它们的内在一致性(图62)。

图 61 ˉ 曾侯乙上层二、三组编钟正侧鼓音“三合卦”关系图示

图 62 ˉ《协纪辨方书》地囊运行图(引自程少轩:《放马滩简式占古佚书研究》,博士学位论文,复旦大学,2011,第 145 页)

从以上分析可见曾侯乙墓乐律背后蕴藏的隐形的几何图示,显示了一种令人惊奇的严密数理思维。从经典先秦文献到先秦墓葬中不断发现的乐律理论,让我们认识到这些隐形的几何图示并不是空穴来风。事实上,如放虎滩秦简《钟律占》所揭示的那样,在战国以降,“律数”融入“术数”,“律气”融入“卦气”,音律已经成为阴阳术数的一部分。术数中的种种几何图示也与音乐内在的数理关系发生复杂的互动,赋予乐律图示极为丰富的宇宙意义[116]。曾侯乙编钟作为钟律图示的系统性集合,正是先秦乐律的复杂宇宙观念的物质展现。

在墓葬中设置的乐器体系,在客观状态中,是地下一个静态无声的物质系统;然而它的图像设计、方位配置所呈现的对于四方四季、物象变化的模拟,在均律安排、乐律铭文上所呈现的阴阳相配、旋宫转调、数理图示,都指向了一个在观念上万物生发、旋转不息的音乐宇宙模型。曾侯乙墓葬音乐系统,从有形的乐器物象到隐形的乐律图式,如同一个先秦乐律理论集成,如同精密的钟表系统一样构筑了一个有序运行的微缩宇宙。

正如《礼记·乐记》中所论述的那样,音乐便代表着宇宙间的“天道”运行:

流而不息,合同而化,而乐兴焉。春作夏长,仁也;秋敛冬藏,义也……故圣人作乐以应天,制礼以配地……然后发以声音,而文以琴瑟,动以干戚,饰以羽旄,从以箫管。奋至德之光,动四气之和,以著万物之理。是故清明象天,广大象地,终始象四时,周还象风雨。[117]

曾侯乙墓乐器铭文所构建的“旋宫”转调的程序,模拟着“流而不息”的天道;天道之“乐”外化为四时风雨、终始周还的物候节律,感应着天地六合的生灵。而这个系统均律设置上的阴阳相合、清浊相对,更是突出了通过音乐之媒介来化育生灵、养护万物的目的。

总而言之,曾侯乙墓中的音象系统,可以说是对于先秦音乐宇宙想象的一个物质性演绎,将音乐宇宙理论实现为一套多媒介感通的仪式系统。在先秦的仪式之乐中,器乐、歌唱、舞蹈、道具、陈设、装饰等不同维度,构建出了一个整体的以宇宙时空为框架的视觉、听觉、动觉相融合的综合剧场。正如Dallas McCurley所指出的,早期中国的仪式综合性表演是对宇宙运行规则和图式的演绎,而这种有序的宇宙模型本身就是仪式希望达成的效果——四时有序,万物生长[118]。曾侯乙墓中的乐器系统,其满布乐器表面的生灵图像,展现了由乐器所构成的四望四时宇宙结构;乐器中承载的乐律信息更传达出宇宙的动态运转过程——天道周环不息,万物激发生长。可以说,在曾侯乙墓的礼乐空间中,有形的乐器方位、生灵图示,配合无形的音色属性、旋宫转调以及乐律图示,共同构筑和演绎了先秦以音乐为核心的“四时迭起”“万物循生”的动态宇宙模型。

正如汪悦进先生指出的,早期中国艺术设计有一个核心的设计思维,那便是对时间的操纵;在器物的设计中,往往试图营建一个与自然节律同构的微观宇宙,并在设计中试图强化和维持有利于生命化育生长的宇宙状态[119]。曾侯乙墓的乐器系统正是在这种微观宇宙设计思维下的经典范例,展现了抽象的时空节律是如何被具体外化成器物系统、装饰系统、音声系统的。同时,它带我们认识到这套影响深远的宇宙理论的核心原型就是音乐。

曾侯乙墓的乐器系统构成了一个以音乐为核心结构的动态宇宙模型。那么曾侯乙墓作为一个墓葬,构筑地下宇宙模型的动机何在?其音象系统到底在生命与死亡的想象中试图发挥怎样的仪式性功能?在本文的第三部分,我们将把曾侯乙墓的音乐宇宙系统放在墓葬的语境中考察其设置的意义与目的。

作为生命的最终归属,曾侯乙墓的核心功能无疑聚焦于墓主人在跨越生死之后的幽冥之路,我们对于曾侯乙墓乐器系统的分析首先必须观照先秦宇宙想象与生命观念的关联。

《周易》言:“夫‘大人’者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。”[120]在先秦宇宙观中,宇宙与人体同构。《黄帝内经·素问》中指出:

生命的生成等同于一个四季宇宙的塑造,故而营造一个理想宇宙系统,便是营造一个理想生命系统。清华简《筮法》战国竹简中代表宇宙时空结构的八卦之形被标注于人体之上,描绘了人体与宇宙的映射关系。在天人同构的自然哲学中,墓葬的宇宙系统也是一种生命工程,墓葬微缩宇宙保证了生命的重育、维持与升华。正是在这样的生命观念中,构筑理想微缩宇宙成为一个贯穿早期中国墓葬空间结构的设计框架[122]。如冯时先生所详尽分析的安徽蚌埠春秋钟离君柏墓,其结构设计为先秦四季月令等宇宙观的整体体现[123]。曾侯乙墓中的音乐宇宙模型无疑也是在这样的墓葬设计框架中展开的。

事实上,音乐作为宇宙的核心结构同样被投射到作为微型宇宙的人体之上。《黄帝内经》中便有系统的五音与人体五脏相对应、六律与六腑相对应之理论。

故音乐者,所以动荡血脉,通流精神而和正心也。故宫动脾而和正圣,商动肺而和正义,角动肝而和正仁,徵动心而和正礼,羽动肾而和正智。[124]

前文所分析的曾侯乙墓音乐系统的各个层面,都严格地遵循阴阳调和、四季循环、月令轮转的宇宙结构来塑造,在天人同构的生命结构下,将使得墓主人的生命“奉天时”“合时序”,保证墓主人的生命系统的完备运转。

更重要的是,正如《黄帝内经》中所强调的“天地合气,命之曰人”,在这样一个与宇宙四季同构的生命系统中,阴阳两气的交合作为生命重生的基础在墓葬的语境中显得尤为重要。在这样的视角中,我们可以进一步理解前文提到的曾侯乙墓音乐系统中对于“阴阳调和”的着重布局。如前文分析的那样,钟磬的均律所暗示的“阳律—阴吕”“春律—秋律”的音律相合,以及乐器上阴阳配对的动物图像语言,都有着孕生的宇宙意义。

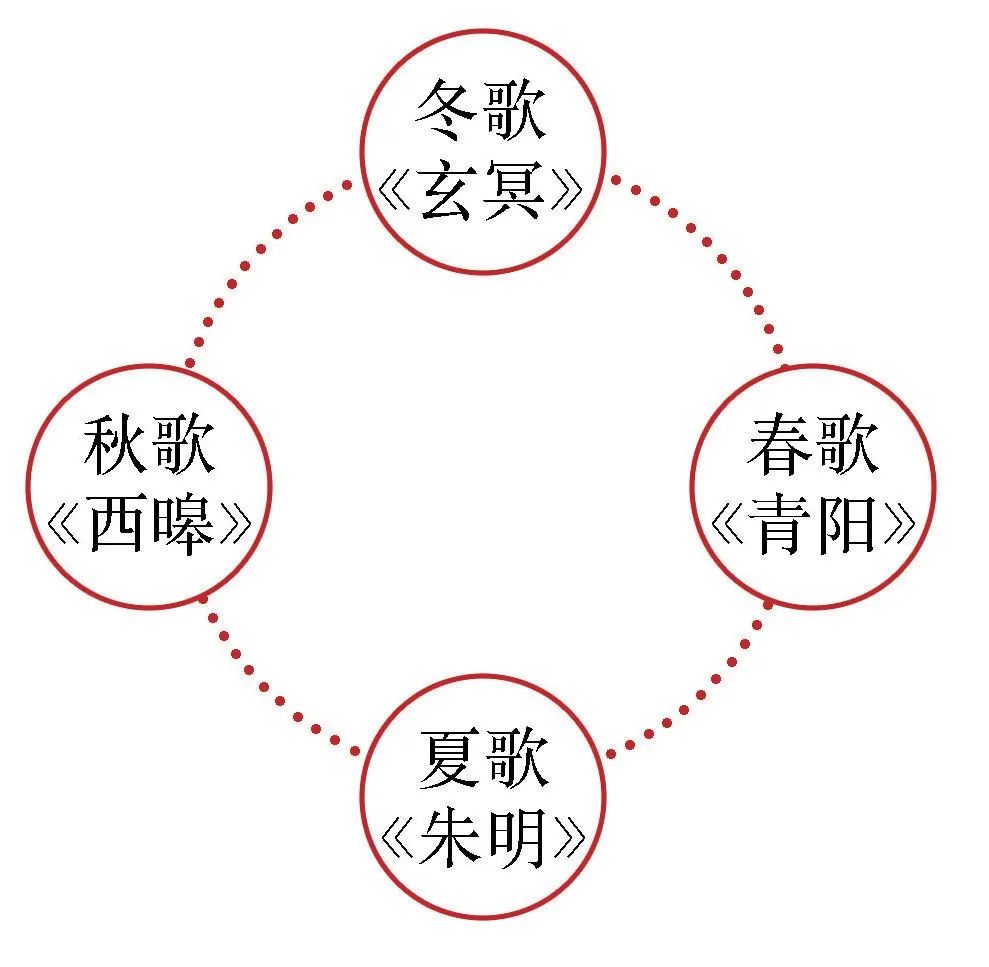

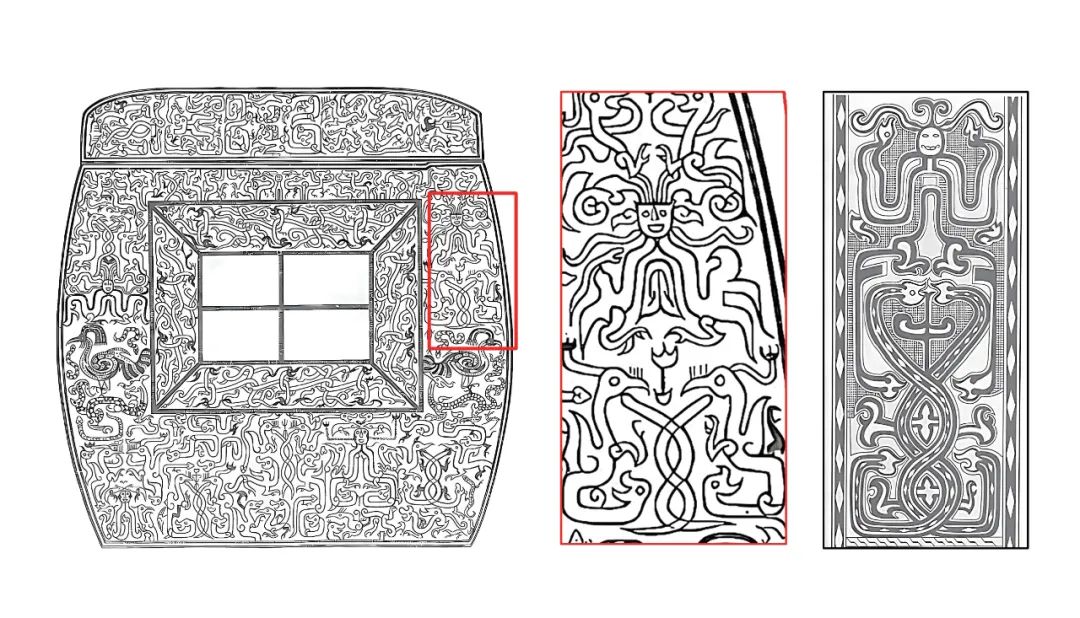

值得注意的是,乐器系统上的阴阳孕生图像同样延伸到了墓主人的棺椁之上,暗示着音乐的孕生功能可能与墓主人死后的生命转化密切相关。墓主人套棺的图像设计与乐器的装饰体系一脉相承,这说明乐器的组织与棺椁的制作是在统一设计之下完成的。曾侯乙主棺共两层。其外棺之框架柱上的方格组的抽象云气纹饰与曾侯乙编钟横梁上的漆画完全一致(图63、图64)。而在柱之间的隔板上则绘制有相互交缠的云气纹,在隔板的边框上则绘制有两股相交、往往被称为“绳纹”的图样(图64)。

图 63 ˉ 曾侯乙墓主棺外棺与编钟横梁(外棺图引自详见邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第 86 页)

图 64 ˉ 曾侯乙墓主棺外棺图案(上)与编钟横梁图案(下)对比(引自陈振裕主编《中国

古代漆器造型纹饰》,胡志华绘图,湖北美术出版社 , 1999,第 37、73 页)

这些相互缠结的阴阳云气纹,勾勒出宇宙间阴阳两气的交合[125]。这个过程,呼应了《吕氏春秋》的音乐理论:“阴阳变化,一上一下,合而成章……万物所出,造于太一,化于阴阳。”[126]万物生命的化育,便是基于阴阳的“一上一下,合而成章”。外棺与钟架上完全一致的阴阳两气的纹饰,建立起音乐与墓主人生命的关联:钟鼓等音乐所构成的阴阳之律、春秋之气作用的目标也许正是墓主人的生命重构。

曾侯乙主棺中之内棺则是对于阴阳交合的一个更具象的表达(图65)。在内棺之上,描绘了大量雌雄相对的对鸟、对龙、对兽。这些鸟兽孳尾交合的图像,则与乐器上的对兽、对鸟、对龙等图案完全吻合,恰契合于《礼记·乐记》所描述的宇宙大乐阴阳交合而“百化兴”的热烈场景:

乐者,天地之和也……和故百物皆化……地气上齐,天气下降,阴阳相摩,天地相荡,鼓之以雷霆,奋之以风雨,动之以四时,暖之以日月,而百化兴焉。[127]

图 65 ˉ 曾侯乙墓主棺内棺与西侧中下部图案(线描图引自陈振裕主编《中国古代漆器造型纹饰》,第 11 页)

可以说,曾侯乙墓从外棺到内棺的图像逻辑恰是对其音象系统的生命作用的完整演绎:阴阳之声所代表的天地之气,交接而孕育新的生命,达到“百化兴焉”的生命交响的高潮。在内棺满布的鸟兽孳尾图中,还夹杂着许多人形,这些人形图案由左右对称的气流组成,在阴阳力量的交合中涌现出来。这些人形很可能并不指向具体的神祇,而是与鸟兽媾生一样,表达神圣躯体中阴阳交合、生命新生的过程。内棺的图案与同墓乐器筑背面的图案更是如出一辙(图66),更加印证了墓中音乐系统与生命过程的紧密关系。

图 66 ˉ 曾侯乙墓主棺内棺图案与筑图案对比(引自陈振裕主编《中国古代漆器造型纹饰》,第 105 页)

事实上,通过阴阳律吕作用于人体的生命转化,在先秦有着深厚的传统。在秦汉时期的《黄帝内经·素问》中的身体理论有言:

岐伯曰:夫一天、二地、三人、四时、五音、六律、七星、八风、九野,身形亦应之,针各有所宜,故曰九针。人皮应天,人肉应地,人脉应人,人筋应时,人声应音,人阴阳合气,应律。[128]

这段话明确指出,阴阳律吕的交合对应着人体内阴阳合气之象,而“天地合气,命之曰人”正是人生命诞生的原理。可见,音律之阴阳交合代表着人体之中阴阳二气的交融,以及阴阳二气维持和孕育着生命。

不但如此,在先秦的墓葬仪式中也有很多线索,暗示着阴阳音声被用来操纵死后的生命转化。如在早期中国的招魂仪式中,便隐藏着阴阳音声的重要作用。《楚辞·招魂》提道:

该,亦备也。言撰设甘美,招魂之具,靡不毕备。故长啸大呼,以招君也。夫啸者,阴也;呼者,阳也。阳主魂,阴主魄。故必啸呼以感之也。[129]

“招魂”是一种“复”礼,目的在于唤起死者的重生。在早期中国的想象中,通过阴阳的啸、呼,声音可以作为沟通魂、魄的媒介,将死者已然散开的阴阳两气(即阳魂、阴魄)重新结合,完成魂魄的复合与死者的再生。那么,曾侯乙墓葬之中所设置的复杂庞大的阴阳相合的乐音系统以及音乐想象外化而成的图像系统,很可能正是遵循同样的逻辑——通过音声之媒介,来完成生命的萌发与升华。

由此可见曾侯乙墓的音象系统以及棺椁设计的关联。墓葬设计最为直接的诉求是墓主通过合阴阳双气从而获得魂魄重合,再得新生。曾侯乙墓的音乐宇宙,或许正是围绕这个目的来设置阴阳之音声,来操纵和激发生命宇宙的阴阳两气。可以说,曾侯乙墓棺椁上合阴阳、孕生命的过程图示,正如曾侯乙音乐系统的潜在脚本。

更令人惊奇的是,阴阳音声完成合气的逻辑,甚至深入殉葬的设置中。墓葬殉葬的为年轻的女子。在早期中国的生命想象中,采集女子之阴气是一种获得长生的方法。在西汉马王堆墓便出土了养生医学帛书《合阴阳》,系统论述男女房中之术,可见通过房中术来完成阴阳之交,达成生命之永固,在早期中国有着深远的传统[130]。而在曾侯乙墓西室所殉女子陪葬椁中,出土了一只鸳鸯盒。鸳鸯为匹鸟,爱其类,本意便有阴阳相配之意,而其左右之羽翼上描绘的便是钟鼓相对,更是说明女子与墓主人的阴阳相合,如同钟鼓之春秋之声的阴阳相合。而在东室,同样出土了一系列乐器,以及七位陪葬女子的棺椁。在东室的一件衣箱上有铭文“琴瑟常合”[131]——“琴瑟”暗指夫妻之典,源自《诗经》。这句铭文同样以乐器音声的合鸣来暗指女子与男子的阴阳融合。同时,东室出土的乐器,有多位学者认为是“房中乐”,与后妃之乐有关,更是加重了铭文“琴瑟合鸣”背后的阴阳交合的内涵。

从这些线索来看,“钟鼓相应”“琴瑟相合”的美好音乐想象很有可能成为曾侯乙墓中残酷的女子殉葬做法的一种内在逻辑:无论这些女子是否是精通音律的乐伶,女子的属性都可以在这个生命仪式中完成如阴阳音乐一般的阴阳交气,完成生命长生的转化。

总而言之,从曾侯乙墓的音乐系统精巧的阴阳布局、雌雄图像和套棺设计,我们可以洞察曾侯乙墓的音乐系统与墓葬整体系统为统一设计。而其音乐系统的最深层目的,即通过音乐系统的阴阳操纵完成幽冥状态中生命的重新萌发。通过音乐系统的四季运行,完成生命与宇宙的统一和升华。这种合阴阳、孕生命的逻辑,在秦汉以降无疑进一步发展为阴阳合气而“炼形”重生的墓葬传统[132]。

在曾侯乙墓中,我们可以看到,音乐的宇宙想象和生命想象外化为有形的图像系统和物质系统,音乐成为构建动态宇宙时空的内在逻辑,并被作为激发和操纵生命的无形媒介。这种音画统一的系统设计,可以说是早期中国仪式物质体系的一种总体设计思维,即以音乐为根本框架构建模拟宇宙和操纵生命的大型物质系统。这种设计思维,与其说是审美性的,不如说是工程性的——音乐与图像被认为具有实际的宇宙功能和生命效力。在曾侯乙墓中,更有其明确的“工程性”目的——墓主人生命的重生与升华。

曾侯乙墓中展现出来的对于音乐的宇宙生命效力的信仰,在现代科学逻辑看来似乎是一种异想天开的观念。然而,如果我们置身于先秦的认知系统中,却会发现这种对于音乐效力的笃信是基于系统性的自然观察与理论推演上的。正如前文提到的,在早期中国文明中,音乐的神圣性很大程度是来自乐律与天文现象的“巧合”性的吻合,尤其是十二律循环相生与日月运转形成的十二月周年循环;而音乐的效力性,则来自先民对于声学现象“共振”的观察和推演[133]。这种对于声学上的“共振”现象的观察与想象,是我们理解早期中国将音乐作为宇宙工程和生命工程的重要维度。

在早期中国,共振现象被称为“应”。共振是一种重要而常见的声学现象,具体表现为:两个振动频率相同的物体,当一个发生振动时,引起另一个物体振动。共振在乐理中亦称“共鸣”,指物体因共振而发声的现象。在《庄子》中便有对共振现象的重要论述:

其弟子曰:“我得夫子之道矣,吾能冬爨鼎而夏造冰矣。”鲁遽曰:“是直以阳召阳,以阴召阴,非吾所谓道也。吾示子乎吾道。”于是为之调瑟,废一于堂,废一于室,鼓宫宫动,鼓角角动,音律同矣。[134]

共振现象可以超越物质相互激荡发声。对于先民来说,这种同类(同音)之物在冥冥之中,超越物质接触的相互作用,无异于令人惊奇的“魔法”。这种令人惊奇的超越实体接触而相互作用的规律,被进一步推演到宇宙间万物,形成“同类相感”的一种认知,认为音乐可以超越物质实际接触的方式,驱动宇宙万物的孕育、生长、衰亡、转化。

正如西汉《七谏·谬谏》中明确指出的:“故叩宫而宫应兮,弹角而角动。虎啸而谷风至兮,龙举而景云往。音声之相和兮,言物类之相感也。”只要其拥有共同的阴阳属性,音乐可以相互共振,音乐与物类可以相互作用,物类与物类之间也可以相互感发。曾侯乙墓乐器上的龙、虎、凤、鹤等鬼斧神工的生灵物象,正是表现了四季之音乐作为驱动万物生灵的无形力量——其背后的深层逻辑,便是基于这种音声与物类共振感应的宇宙理论。

既然“音声”可超越性地作用于“物类”,自然也可成为用以操纵自然“物类”的一种媒介。正如《庄子》中所说,如果能掌握音律共振感应之道,便可以作为“以阳召阳,以阴召阴”之术,甚至于“冬爨鼎而夏造冰”,即在寒冷冬季召唤阳气,暖可烧鼎,在炎炎夏日召唤阴气,凝水成冰,来操纵自然运行。

事实上,这种对于音乐的声学共振而建立的召唤阴阳的道术,对其效力的崇拜充斥于早期中国的文献之中,被认为有实际的生命效力。如《吕氏春秋·古乐》中提道:

昔古朱襄氏之治天下也,多风而阳气畜积,万物散解,果实不成,故士达作为五弦瑟,以来阴气,以定群生。[135]

在阴阳不调之时,“万物散解,果实不成”,正是所谓由于阳气过多地积蓄,胎生者之殰,而卵生者之殈,新的生命无法凝聚成形。而音乐可以“采阴气”,完成阴阳的平衡,使得生命系统得以恢复正常。音乐通过感应可以直接作用于宇宙生灵的信仰,使得音乐系统的宇宙结构、阴阳配置显得如此重要,也使音乐成为在危及生命的灾异面前重新调整阴阳的“变复”法术。

更重要的是,这种能力不但能顺阴阳,同样可以暗示一种逆自然、夺造化之“技术”。正如《庄子》中以音乐“冬爨鼎而夏造冰”之说,在《列子》中更为夸张地记述了音乐操纵宇宙阴阳的强大效力,这种操纵可以“逆自然”而反向变化。

匏巴鼓琴,而鸟舞鱼跃,郑师文闻之,弃家从师襄游……于是当春而叩商弦以召南吕,凉风忽至,草木成实。及秋而叩角弦以激夹钟,温风徐回,草木发荣。当夏而叩羽弦以召黄钟,霜雪交下,川池暴冱。及冬而叩徵弦以激蕤宾,阳光炽烈,坚冰立散。将终,命宫而揔四弦,则景风翔,庆云浮,甘露降,澧泉涌。[136]

这段话渲染了音乐的强大宇宙效力,甚至可以违逆天常,操纵各个季节的气候。这里所用的“召”与“激”,都表达出了一种操纵行为,而其强大效力则通过“忽”“暴”等副词被突出,强调了音乐成为一种逆夺造化、人工操纵的强大媒介和有效工具。

事实上,这种通过音律“夏造冰”之道术,同样暗示着令生命死而重生的法术。在东汉王充的《论衡·论死》之中,便揭示了早期中国盛行着以“夏造冰”的道术思维施用于操纵生死的做法:

人生于天地之间,其犹冰也。阴阳之气,凝而为人,年终寿尽,死还为气。夫春水不能复为冰,死魂安能复为形?[137]

《论衡》之中指出在早期中国的“仙术”中,“不死之方”和“死魂复形”的内在想象其实是“复水为冰”,从而使得人阴阳两气如凝水成冰一般相聚不散。起死之术、不死之方,便是犹如冰入春夏、融散为水之后,逆转其过程,重新聚合凝结。基于早期中国方术思想,这种观念在中古道教思维中,有了更为明晰的表述,如《关尹子·七釜》曰:“人之力有可以夺天地造化者﹐如冬起雷﹐夏造冰﹐死尸能﹐枯木能华。”可见延续了这种以“夏造冰”之术来“复死魂”的观念。

音乐可以“夏造冰”的潜在效力,构建起了音声操纵与“不死方”的关系。当我们回到《庄子》中所论述的通过音声的共振感应,“以阳召阳,以阴召阴”,从而达到“夏造冰”的道术,事实上已经暗示了早期中国的阴阳方术之中,音乐的“召阳采阴”是极其重要的一种可令“死魂复形”的“夏造冰”之术。

可以说,中国在早期,音乐与生命的枯荣再生有着极为错综复杂的交缠纠葛。音乐所具有的“夏造冰”之阴阳操控效力,正是曾侯乙墓的地下音象系统最深层次的动机和逻辑:人寿而终,阴阳气散,由生入死,本是天理,然而曾侯乙墓地下的音乐与图像系统,却是逆此生死过程,以音乐来召激感发阴阳之气散而复合,从而将死亡转化为一种理想的重生状态。

早期中国先民对于音乐共振而推演出的对于音乐效力的笃信,使得音乐成为墓葬等“生命工程”的深层构造逻辑,并通过极为严密的音律和图像的阴阳排布,来严格地构建这个再造宇宙、重塑生命的工程系统。在这个系统的设计中,音与象的审美性和娱乐性是附属于其工程功能思想的。曾侯乙墓的音象系统与其说是一场期待观演的虚拟剧场,其本质更像是一个有着明确功能与程序的虚拟机器,其运行的效力机制便是基于音象共振的感应观念。音象系统作为一种“生命工程”的思维方式,或许正是中国早期高等级墓葬中部署大量精美乐器的深层逻辑。

这场深入曾侯乙墓音律图像系统的探索之旅,无疑让我们一窥早期中国的音象联动交感的认知方式和设计思维。在先秦四季轮转的宇宙观中,音乐元素与图像元素在早期中国形成了严格对应的知识体系。音乐中的八风、五音、十二律与代表四方四季的四灵、代表阴阳状态的季候特征匹配。这种关联性的知识体系,成为构建中国早期礼乐系统的思维方式。

对于先秦的创作者与感受者而言,这样的宇宙观与知识体系使得音乐和图像之间感通交融:音乐不仅仅作用于听觉,还同时唤起季候、方位、天象的视觉记忆。无形之乐与有形之象可以构成一个互为表里、交融联动的复杂超媒介系统。同时,正如曾侯乙墓所揭示的那样,乐律的图式化是中国仪式音乐的一个重要特征。自战国时期以来,仪式音乐的实际设计与操作很大程度上是基于不同的宇宙图式来演绎宇宙的运行规则和有序结构。音乐成为视觉图式在音响维度的表达。

对曾侯乙墓中音画关系的分析,同样解释了墓中乐器上鬼斧神工的动物形态视觉语汇的内涵。这些纷繁交错、奋张激昂的动物形态所展现的是宇宙时空中的四方四季之状态。正如Roel Sterckx先生指出的,早期中国的动物分类观念所遵循的感应宇宙观,将五兽(毛、裸、鳞、介、羽)与季节、方位、阴阳等宇宙元素相匹配,成为统摄万事万物的完美宇宙模型的一部分;这种动物分类方法和认知方法与其他文明的动物学观念完全不同[138]。在曾侯乙墓中,乐器上的动物类属与乐器的时空类属相匹配;动物图像表达出万物生灵在以音乐为核心的宇宙时空模型中、在天地“大乐”中的循生演变、孕化生长,同时展现出音乐仪式对于宇宙各方各物的有效作用。

音乐仪式无疑为我们理解先秦的动物纹饰提供了一个新的视角。先秦礼器上的动物纹饰的解读是学术界争论已久的话题,部落图腾、祖先象征、神灵符号、祭祀供品等视角与理论层出不穷[139]。然而,在先秦视觉体系的研究中,从来没有人从仪式多媒体体验的角度去考察,视觉研究的对象也从未聚焦于乐器之上。事实上,乐器上的动物装饰与礼器的视觉系统是统一的,无论是在曾侯乙墓的空间中,还是在祭祀典礼中,乐器与礼器都处于统一的时空和仪式之中。曾侯乙墓乐器上的动物纹饰内涵揭示了战国时期流行于各种器物之上的动物纹饰很可能是宇宙四季时空结构、礼乐仪式宇宙效力的一种视觉化展现。这一视角无疑为理解众说纷纭的先秦动物纹饰内涵提供了重要的线索,即动物纹饰是宇宙结构和时间运转的具象化呈现。

《淮南子》中感慨道:“物类之相应,玄妙深微,知不能论,辩不能解。”曾侯乙墓中对于音乐系统的重视,更揭示了共振相激之物理规律在先秦宇宙理论、仪式理论和技术理论中的核心地位。音声、形象、物类、生命、宇宙的共振感应作用,正是早期中国贯穿宇宙仪式、方术系统和生命工程的核心逻辑。

曾侯乙墓的音画系统迫使我们反思“艺术”在早期中国的真正含义。曾侯乙墓中的音与象在“感应”的宇宙观念中,形成交相呼应的力量,构建出一个运转不息的宇宙模型,从而“实现”阴阳的聚合,达到生命的重生与升华。这样的系统工程与我们现代将音乐和图像单纯作为审美体验的观念不同。曾侯乙墓的地下音象系统超越了愉悦耳目、彰显等级的社会艺术功能,它的精密设计更接近一个机器程序,其最核心的诉求是对于宇宙与生命的技术性调节操纵。

可以说,中国宇宙观念与生命想象具有极为独特的音乐性。音乐是早期中国人认知宇宙与生命的根本框架。同时,这种音乐观念是超越审美性和娱乐性的,音乐被理解为一种可以有效调节宇宙、操纵生命的媒介和技术,外化为像曾侯乙墓这样复杂严密的生命工程。对于音乐的宇宙功能与生命效力的想象与笃信,使得我们必须要超越现代对音乐仅仅作为听觉审美体验的定义,并且跨越现代学科分野,直视中国礼乐文明中超媒介的宇宙观念与生命工程。

本研究得到哈佛大学汪悦进教授的殷切指导,乐律部分得到匹兹堡大学刘綦涵副教授的启发与帮助,在此深表谢意。

[94]杨善武:《旋宫图与左、右旋》,《中国音乐》2014年第4期,第23—26页。

[95]除了旋宫铭文之外,每块磬石上还一致铭刻有其音在“浊姑洗均”“新钟均”的音名,详见宋克宾:《新钟为界,外阳内阴——论曾侯乙编磬铭文“乐律关系”的呈现与刻写位置的关系》,《音乐艺术(上海音乐学院学报)》2022年第3期,第104—113页。

[96]双音钟的原理与铸造研究见Thomas D. Rossing, “Acoustics of Ancient Chinese Bells,” The Journal of the Acoustical Society of America 106, no. 4 (1999): 2254—2254。

[97]Lothar von Falkenhausen, Suspended Music: Chime-Bells in the Culture of Bronze Age China (Berkeley: University of California Press, 1993), p.280.

[98]对“玄宫图”、长沙子弹库楚帛书,以及郎家庄一号东周墓圆形漆器的时空原型分析,参见Wang, “Time in Early Chinese Art,” in A Companion to Chinese Art, pp.213-216。

[99]六阳律在编钟铭文中的突出地位,详见宋克宾:《“正声”加“新钟”、“六阳律”——曾侯乙编钟中下层甬钟乐律铭文构成原则的揭示与初步解析》,《中央音乐学院学报》2016年第3期,第110—121页;宋克宾:《曾侯乙编钟铭文呈现先秦钟律的“六律”实践》,《星海音乐学院学报》2020年第4期,第29—42页。

[100]曾侯乙编钟的上下层编组方法参见邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第138页。

[101]曾侯乙编钟上出现的各律在各国的异名,参见黄翔鹏:《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》,《音乐研究》1981年第1期,第23页。

[102]曾侯乙编钟上所使用的一个八度之间的十二个“半音音列”的命名规律,被称为“甫+页—曾”(或“角—曾”)系统,学界已有深入研究,参见李纯一:《曾侯乙编钟铭文考索》,《音乐研究》1981年第1期,第63—64页;详见邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第413页。

[103]曾侯乙墓下二4钟之铭文原文,详见邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第242页。

[104]该音在姑洗均的“商”,姑洗均作为基本均,其音名主要铭刻于钟体另一面。

[105]乐工在书写六阳律名和音名时,会刻意采用不同地区的异名,如下二4甬钟在侧鼓音铭文中将“黄钟”写为其异名“䧹+阝(应)音”。

[106]䧹+阝(应)音,即黄钟之别称;钟,即太蔟之别称。

[107]郑玄注、贾公彦疏《周礼注疏》,第836—845页。

[109]司马迁:《史记》卷二十四《乐书》,第1178页。

[110]对于曾侯乙编钟的音列设计,许多学者已经注意到其在实际演奏之外的理论性意义。尤其是上层钮钟,王湘、黄翔鹏、郑容达、宋克宾等,都先后指出上层钮钟更有可能用于“探讨乐律问题”而非实际演奏。详见王湘:《曾侯乙墓编钟音律的探讨》,《音乐研究》1981年第1期,第70页;黄翔鹏: 《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》,《音乐研究》1981年第1期,第23页;郑荣达:《试探先秦双音编钟的设计构想》,《黄钟》1988年第4期,第24页;宋克宾:《曾侯乙编钟铭文呈现先秦钟律的“六律”实践》,《星海音乐学院学报》2020年第4期,第34—35页。

[111]对于曾侯乙编钟音列的编排方式,涉及所有钟的铭文与位置的分析。本文关注编钟背后的宇宙内涵,故不详细展开推导过程,将另撰文详述。

[112]先秦铸钟设计的不同模式和发展,参见孔义龙:《论先秦编钟的旋宫之路》,《音乐研究》2019年第2期,第21—31页。

[113]曾侯乙编钟各钟的音位,详见邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第362—364页。

[114]曾侯乙编钟上层一组钮钟的内在设计图式,王克宾先生做了深入的分析与推论,他认为其中还含有十二音“五度相生”的观念性图式,详见宋克宾:《十二音位的五度相生——曾侯乙编钟上层一组钮钟的乐学内涵》,《音乐研究》2017年第2期,第83—90页。

[115]放马滩秦简《钟律占》中音律三合卦的解读与分析,详见程少轩:《放马滩简式占古佚书研究》,博士学位论文,复旦大学,2011,第135—147页。

[116]术数、占候与音律的关系极为紧密。音乐与占卜发生联系的核心媒介是“数”律数被容纳为术数的一部分,风角、望气、纳音、候气吹律、候钟律、律准候气等占卜方法都与音律理论密不可分。参见胡雅静:《古代音乐占卜的种类、功能及文化内涵》,《中国音乐》2018年第1期,第123—129页;付林鹏、曹胜高:《论〈乐纬〉解乐模式及其思想背景》,《天津音乐学院学报》2010年第2期,第1—9页。

[117]孙希旦:《礼记集解》,第992—1004页。

[118]Dallas McCurley, “Performing Patterns: Numinous Relations in Shang and Zhou China,” TDR : Drama Review 49, no. 3 (2005): 135—156, https://doi.org/10.1162/1054204054742435.

[119]Wang, “Time in Early Chinese Art,” in A Companion to Chinese Art.

[120]《重刊宋本十三经注疏附校勘记·重刊宋本周易注疏附校勘记·周易兼义上经乾传第一》,清嘉庆二十年(1815)南昌府学刊本,第17页。

[121]杨维杰编《黄帝内经素问译解》,台联国风出版社,1984,第216页。

[122]巫鸿先生对于早期墓葬中的宇宙时空原型有深入论述,参见Wu Hung, "chapter 3 Temporality," in The Art of the Yellow Springs: Understanding Chinese Tombs (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2010)。

[123]安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物馆:《钟离君柏墓》,文物出版社,2013,第375—452页。

[124]司马迁:《史记》卷二十四《乐书》,第1236页。

[125]关于云气纹、绳纹所代表的宇宙之气阴阳交合的内涵,参见Wang,“Time in Early Chinese Art,”in A Companion to Chinese Art, p. 215。

[126]吕不韦:《吕氏春秋新校释》,陈奇猷校注,第255页。

[128]杨维杰编《黄帝内经素问译解》,第395页。

[129]洪兴祖:《楚辞补注》,白化文等点校,中华书局,2015,第202页。

[130]关于早期中国墓葬艺术中表现的阴阳合气和生命转化,参见Eugene Wang, “Jouissance of Death?” Res: Anthropology and Aesthetics 61/62 (Spring/Autumn 2012): 153。

[131]邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第95页。

[132]合气与炼形作为墓葬系统的核心理念,参见Eugene Y. WANG,“Why Pictures in Tombs? Mawangdui Once More,” Orientations (Hong Kong) 40, no. 2 (2009): 76-83;姜生:《马王堆帛画与汉初“道者”的信仰》,《中国社会科学》2014年第12期,第176—199页。

[133]关于早期中国仪式中对于共振感应与音乐效力的想象,参见DeWoskin, A Song for One or Two, pp.71-83;McCurley, “Performing Patterns,” TDR: Drama Review 49, no. 3 (2005): 143。

[135]吕不韦:《吕氏春秋新校释》,陈奇猷校注,第284页。

[136]杨伯峻:《列子集释》,中华书局,1979,第176页。

[138]McCurley, “Performing Patterns,” TDR?: Drama Review 49, no.3 (2005).

[139]对先秦动物纹饰的讨论参见Wu Hung, “Rethinking Meaning in Early Chinese Art: Animal, Ancestor, and Man,” Critical Inquiry 43, no. 1 (2016): 139—190;Roel Sterckx, “Zoomorphism and Sacrificial Religion in Early China,” Han Xue Yan Jiu 30, no. 4 (2012): 305—334;Robert Bagley, “Ornament, Representation, and Imaginary Animals in Bronze Age China,” Arts Asiatiques 61 (2006): 17-29。