吕晨晨 | 天地之和:曾侯乙墓的音象系统与宇宙想象(上)

【内容摘要】在先秦的礼乐文明中,音乐被赋予了重要的宇宙内涵,同时这种音乐的宇宙想象外化呈现为礼乐系统的视觉与空间设计。本研究旨在突破艺术史与音乐史的边界,探索早期中国艺术中音声文化与视觉文化的内在关联。以战国曾侯乙墓出土的乐器系统为核心案例,通过礼仪乐器的造型、布局、乐律,探究“音—象”系统的交融互动的整体设计逻辑。事实上,曾侯乙墓中的乐器组合的视觉系统与音声系统共同构筑了一个四季循环的微缩宇宙;在共振感应的宇宙观念下,音象交融的仪式系统旨在通过音乐调节宇宙阴阳,进而孕育滋养新的生命。音声的文化想象,形成了早期中国的宇宙观与生命观的基础理念,并成为先秦多媒介仪式系统模拟宇宙和操纵生命的核心设计逻辑。关注音与象的互为表里的设计方法,将揭开早期中国音象交融的超媒介、感通性思维方式,并重新认识音与象在超越感官审美之外的宇宙效力和生命功能。

【关 键 词】音象关系 先秦乐器 曾侯乙墓 音律图式 宇宙观念 生命观念 共振感应 墓葬设计

引言:音与象

梓庆削木为鐻,鐻成,见者惊犹鬼神。鲁侯见而问焉,曰:“子何术以为焉?”

对曰:“臣工人,何术之有!虽然,有一焉。臣将为鐻,未尝敢以耗气也,必齐以静心。齐三日,而不敢怀庆赏爵禄;齐五日,不敢怀非誉巧拙;齐七日,辄然忘吾有四枝形体也。当是时也,无公朝,其巧专而外骨消;然后入山林,观天性;形躯至矣,然后成见鐻,然后加手焉;不然则已。则以天合天,器之所以疑神者,其是与!”

——《庄子·达生篇》[1]

《庄子》中这则著名的故事记述了一件鬼斧神工的乐器和它的制作过程[2],即编悬乐器之架;在制作它的过程中,工匠梓庆通过养气、静心、忘形、入山林、观天性等一系列仪式性的过程,才完成了它的构思与制作。这则关于乐器的故事,提供了许多发人深思的关于早期音乐的信息。梓庆的作品虽然是乐器的一部分,然而它实现的效果却是关于视觉的——“见者惊犹鬼神”。这段话无疑暗示出先秦乐器在视觉效果和听觉效果之间的复杂关系。

音乐既无形,亦有形。音乐无形,它是抽象流动的、基于音律的时间艺术;同时音乐依附于拥有造型、装饰、材质、体量的空间载体,生发于有形的发声物体。音乐的无形维度,即抽象的数理音律,往往被人类早期文明赋予重要的宇宙内涵。从古希腊毕达哥拉斯的天体音乐论[3],到中国先秦与天文历法结合的乐律宇宙观[4],对于无形之乐律的推崇似乎是一个跨文化的现象。

然而,世界上似乎没有一个早期文明如同中国先秦文明那样重视音乐的有形维度,推崇和重视以乐器为主体的音乐物质系统的营造。现代考古出土了大量先秦乐器,钟、铙、鼓、磬、瑟、琴、筑、竽、笙等,规模与数量令人叹为观止。其乐器造型、装饰与工艺更是穷奇极妙,如曾侯乙墓、九连墩楚墓、晋国赵卿墓等考古遗址出土乐器(图1),其视觉造诣和工艺成就印证了《庄子·达生篇》所谓“见者惊犹鬼神”的艺术效果;早期历史文献中更是充斥着诸多君主倾注举国之力铸造乐器的重要历史事件。《国语》中记载了周景王欲耗费国力铸无射钟之事;《史记》记载:“及至秦王,蚕食天下,并吞战国,称号曰皇帝,主海内之政,坏诸侯之城,销其兵,铸以为钟虡。”[5]也就是说秦始皇一统天下之后,集诸国兵器铸为编钟簨虡。可见,编钟等乐器的制造不但所耗资源极大,且被认为是牵动国运的政治大事。早期中国乐器制造史之恢宏和考古遗存之丰富在早期文明中可谓独树一帜[6]。

图 1ˉ 曾侯乙墓编钟,湖北省博物馆藏

对于音乐的物质维度的高度重视,使得中国早期音乐问题在本质上便是一个跨越思想史、政治史、文化史、音乐史与艺术史等学科的综合问题。早期中国的音乐遗存不但蕴含着非物质性的音声属性、音律逻辑,同时承载着物质性的视觉设计和空间结构;这些鬼斧神工的先秦乐器不但作用于听觉,更着眼于视觉,甚至于触觉、动觉,为先秦的礼乐仪式营造出复杂联动的感官体验。

先秦的音乐物质遗存,暗示了先秦时期的礼乐体验是一个高度发达的、音乐与图像交融联动的复杂视听系统。可以说,这些“视”与“听”并举的中国先秦的乐器遗存,促使我们去反思音乐与物质的交缠、音声与图像的互动,探索早期中国仪式系统的多媒介交融的营造机制,从而重新认识早期中国独特的音象交感的宇宙认知、艺术思维和仪式体验。

然而,遗憾的是,正是这种“音”与“象”的双重属性,却使得先秦乐器的研究落入艺术史与音乐史交接处的学科空隙之中:艺术史研究关注乐器“有形”维度,探究其造型、工艺等视觉文化,而忽视其音律内涵;音乐史研究关注乐器承载的“无形”维度,关注其乐律成就、音乐思想,而基本忽视乐器的图像与空间信息。现代人文学科的“视”“听”分野,自然将先秦音乐系统的物质维度与非物质维度彻底割裂开来,从而使得学界从未正视中国音乐这一重要而独特的现象,即音乐想象的视觉外化。

那么,在先秦乐器上,无形的“音”与有形的“象”有着怎样的关联?是怎样的认知方式和设计思维在统摄这种多媒介的“视听”系统?

本研究以战国时期曾侯乙墓中的乐器系统为核心案例,解析其有形的图像系统与无形的乐律系统之间的关联和逻辑。战国时期的曾侯乙墓是早期中国礼乐系统中最为重要的物质遗存。发掘于20世纪70年代的曾侯乙墓是一个四室木椁墓葬(图2)。其中室以及西室保存了大量的乐器,包括编钟、编磬、鼓、篪、箫、笙、琴、瑟、筑等共计125件[7]。难得的是,历经千年,中室大部分乐器的布局与陈列方式几乎未经扰动损坏(图3),被普遍认为是先秦仪式性音乐一个具有代表性的完整物质系统,为我们探索音乐、图像、物质、空间、仪式之间的有机联系提供了一个最为难得的案例。

图 2 ˉ 曾侯乙墓椁室航拍图(引自邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,金城出版社、西苑出版社,2015,第 84 页

图 3 ˉ 曾侯乙墓中室考古现场(引自邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第 65 页)

事实上,曾侯乙墓的乐器系统正是先秦音乐的宇宙模型和生命想象的具象化表达。通过对曾侯乙墓乐器的形象系统与音律系统展开相互对照的细读,我们可以深入地了解在先秦文化之中,设计者通过以音乐的宇宙内涵为总体纲领,综合音声、器物、图像、空间的多媒介艺术系统。

本文从曾侯乙墓音乐系统内在的两层程序功能入手,即宇宙重构与生命再造,展开对其器象布局、乐律图式、阴阳关系等方面的系统性考察,从而梳理墓葬中有形之物质遗存与无形之音乐观念之间的内在关系;并以此为契机,反思早期中国文明中多媒介系统的设计逻辑,重新认识早期中国的音乐、物象、宇宙、生命相互感通的艺术思维。本文认为曾侯乙墓乐器的视觉设计揭示了曾侯乙墓的乐器系统构筑了一个四时流转的宇宙模型,钟、鼓、瑟、磬的装饰语汇与先秦“声乐之象”的观念有关,乐器之“象”展现了乐器之“音”在时空模型中的文化内涵。同时,基于对曾侯乙墓编钟与编磬的乐律铭文和乐音排布的分析,本文认为曾侯乙墓乐器系统的宇宙结构深入其无形的音乐设计中。编钟和编磬的调性设计,暗含着春秋相合、阴阳相对的宇宙图示;编钟铭文所构筑的旋宫转调的程序,不但揭示了早期中国仪式音乐的核心逻辑,而且其正是这套乐器所构筑的音乐宇宙模型对于时间流转、月令更迭的动态模拟。编钟的音列排布,还蕴含着许多与早期宇宙模型和音乐占卜相关的图示。所以,本文认为曾侯乙墓的乐器系统在乐器和乐律的设计上,构成了一个音、象结合的动态宇宙系统。这样的音乐宇宙系统,在墓葬设计中与墓主人的生命转化有着深层的关联。考察曾侯乙墓乐器系统的音乐文化与视觉文化的内在关联,不但揭示了中国早期礼乐文明中的多感官复合设计、宇宙认知模型和生命想象,而且也为考察中国先秦礼仪系统的整体视觉文化,尤其是充满争议的动物纹饰提供了一个新的视角。

一、四时之器

在曾侯乙墓中所出土的编钟、编磬、鼓座、瑟、筑、笙等乐器,体量与规模恢宏壮丽,错彩镶金,工艺精湛。这些乐器雕文刻镂的视觉主题,乃是龙、虎、凤、鹤等走兽飞禽为基本元素构成的生灵纹饰。这些生灵主题的纹饰,与乐器的音乐属性有什么内在关联?

文首所引的《庄子·达生篇》提供了一个线索:梓庆在对簨虡的制作中通过“入山林,观天性”,领悟天地之规律之后才构思出簨虡之艺术形态。这段话暗示了乐器的造型艺术与“天性”,即自然天地的规律属性相关。那么,曾侯乙墓乐器上鬼斧神工的物象,如何反映《庄子》中所说的天性之道呢?让我们聚焦曾侯乙墓中室的礼制乐器系统,通过图像细读,走入先秦“乐”与“象”的世界。

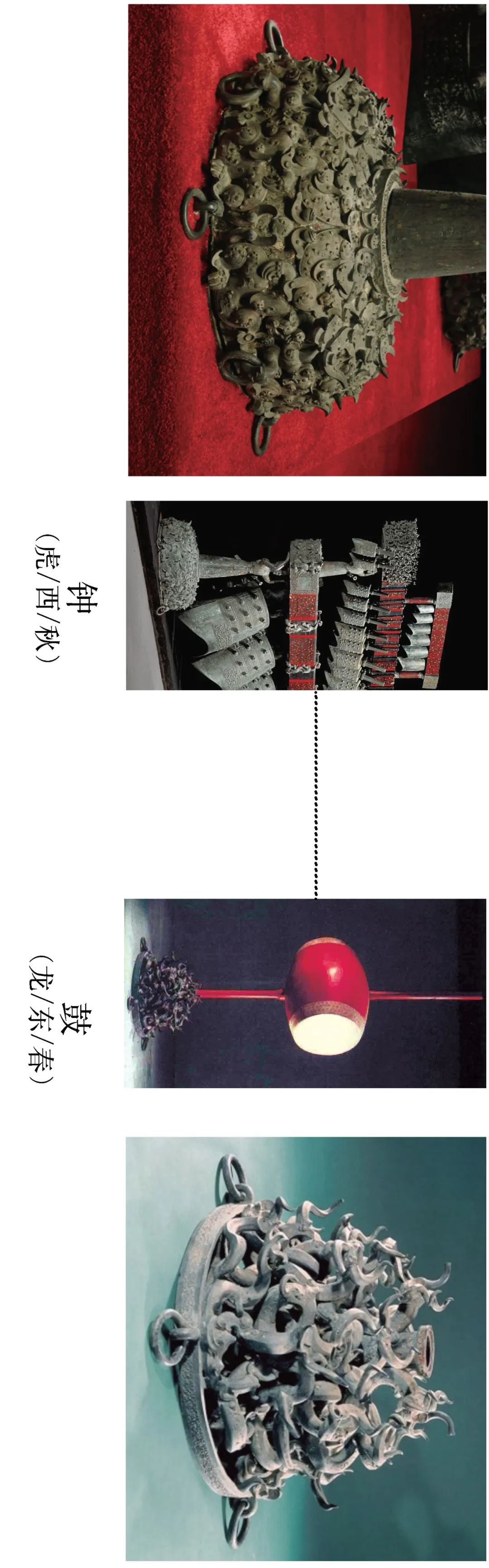

(一)鼓

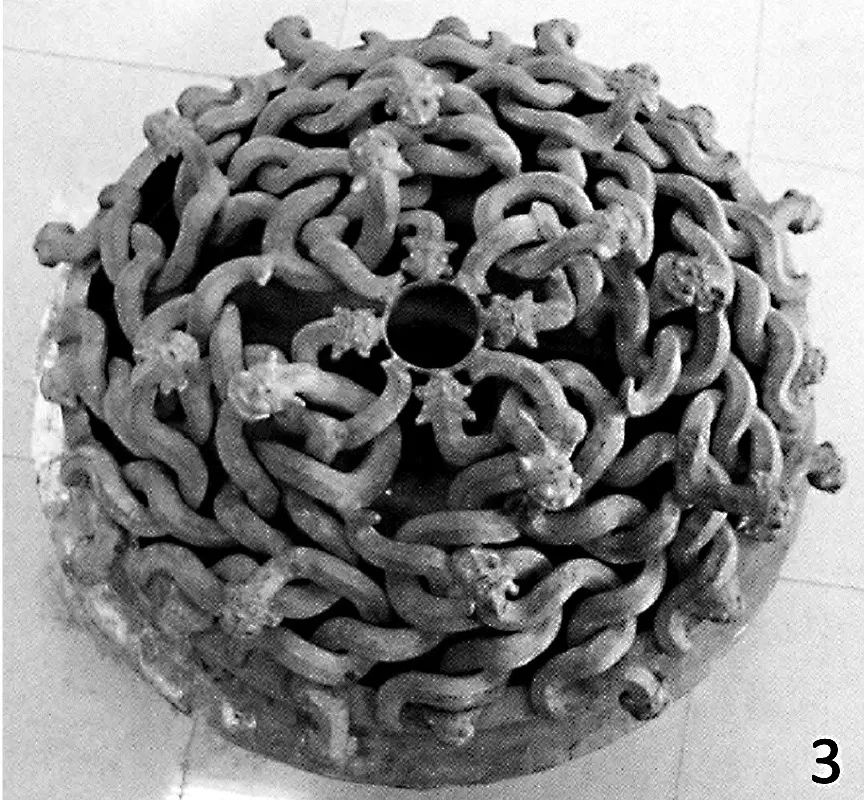

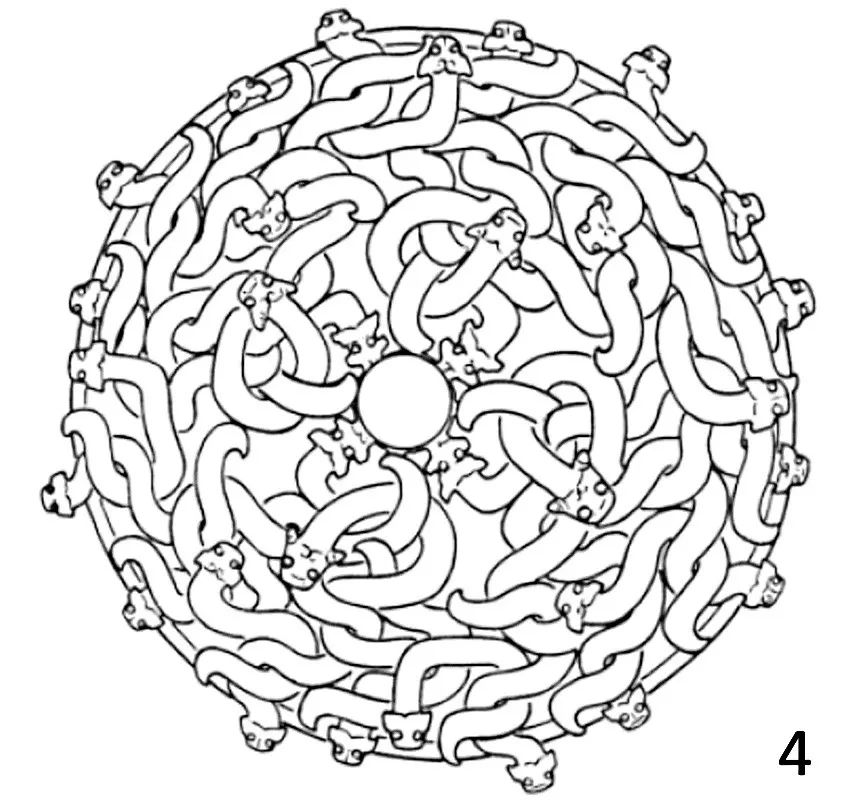

曾侯乙墓中室出土了一个大型建鼓,鼓身虽残,但鼓座犹存(图4)。其鼓座由不可计数的群龙纠缠盘旋而成,群龙腾跃奋起,俯仰旋转,在空中相互扭结,难解难分,纷繁炫目。这种造型为战国时期的失蜡法所作。层叠纠缠的群龙大小长短不一,龙首多有卷鼻、弯眼、长信,且饰有旋转上扬之龙角;龙身如蛇,镶嵌其上的绿松石勾勒出蜿蜒的曲线,闪烁着青绿之光彩。这个群龙鼓座造型可以说是中国艺术史上最为惊奇繁复的造型之一,恰如《庄子》中所谓“惊犹鬼神”之器。

图 4 ˉ 曾侯乙墓建鼓复制图与其青铜鼓座(引自邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第 180 页)

群龙之象在春秋末至战国时期与鼓这一乐器形成了颇为稳定的对应关系。出自这段时期的建鼓鼓座,大多装饰以群龙/群蛇(龙之想象本体为蛇)。与曾侯乙墓鼓座一样,上海博物馆所藏青铜建鼓鼓座采用了群龙上下交错衔咬的立体镂空造型(图5)。山西博物院所藏的青铜建鼓鼓座则塑造成三蛇(龙)绕中轴盘旋的形态(图6)。出土于叶县旧县四号墓的春秋铜蟠龙建鼓座,同样以无数的蟠龙穿插缠绕而成(图7)[8]。安徽舒城九里墩出土青铜蟠龙鼓座同样以数条蟠龙首尾缠绕而成[9]。在无锡鸿山越国墓出土的数个硬陶鼓座,或装饰以盘旋的蛇(龙),或在表面贴以相交的双蛇(龙)[10](图8)。

图 5 ˉ 春秋晚期镂空蟠龙纹鼓座,上海博物馆藏

图 6 ˉ 盘蛇形青铜建鼓鼓座,山西博物院藏

图 7-1:安徽舒城九里墩春秋墓出土青铜鼓;7-2:盘蛇形青铜建鼓鼓座,上海博物院藏;7-3、7-4:叶县旧县四号墓的春秋铜蟠龙建鼓座复原图及其线描图(马新民、郭移洪、李元芝:《叶县旧县四号墓春秋铜蟠龙建鼓座修复与保护》,《华夏考古》2012 年第 3 期,第 141—147 页)

图 8-1、8-2:无锡鸿山万家坟越墓出土硬陶鼓座顶视与侧视;8-3、8-4:无锡鸿山邱承墩越墓出土两件硬陶鼓座(南京博物院、江苏省考古研究所、无锡市锡山区文物管理委员会:《鸿山越墓发掘报告》,文物出版社,2007,图版三七、一二八、一三○)

这些建鼓鼓座上均以龙蛇为造型主题,曲盘腾绕,骇人耳目。由此可知,自春秋末年至战国时期,龙蛇与建鼓建立了较为稳定的“音—象”规律。那么鼓与龙蛇为何会配对?与当时的音乐观念有什么关联呢?

考察先秦的知识体系,我们会发现在先秦典籍中,音声、乐器和物象都赋予了宇宙运行中的位置和属性,并以此规范其制作与使用。《周礼·冬官考工记》在鼓相关的条目下记载道:

凡冒鼓,必以启蛰之日。

东汉郑玄注解道:

启蛰,孟春之中也。蛰虫始闻雷声而动,鼓所取象也。冒,蒙鼓以革。[11]

由此可见,在早期中国的文化观念之中,乐器与自然之“象”相对应。鼓之“取象”便是春天之雷,而且雷声有着明确的宇宙功能:雷声起而蛰虫复苏。故而,为鼓蒙革之日需选在孟春惊蛰这一节气;蒙革之后,鼓声始发,如同春雷唤醒蛰伏之虫兽。

《周礼·冬官考工记》为我们提供了理解鼓的宇宙属性的最重要信息:鼓之象为启蛰之春雷。而所谓“启蛰”的蛰虫,最主要的便是春季破土而出的蛇类。蛇之春出秋伏的冬眠习性,在先秦的自然哲学中便延伸想象为随阴阳季候而潜隐变化的“龙”。《易经》便是以雷与龙代表东、春属性的“震”卦[12],《尔雅翼·释龙》中指出:“龙春分而登天,秋分而潜渊,物之至灵者也。”[13]临川吴氏注解《易经》道:“以动奋之身,而静息于地势,重阴之下,与地雷同其驭者,龙也。龙之潜于渊底者,重阴之处也。”[14]可见,在中国历代的文化观念之中,龙与其想象本体蛇一样,体察季候阴阳的变化,春天随春雷而动奋登天,秋冬随着雷沉寂地下深渊,正如东汉王充《论衡·龙虚》中所论述:

雷、龙同类,感气相致。[15]

春秋末至战国时期,建鼓鼓座上群龙动奋而起的造型正是表现了鼓如春季惊蛰之雷,描摹了阳气萌动、惊起蛰虫的自然之象。东汉《白虎通·礼乐》已经明确指出:

鼓,震音,烦气也。万物愤懑,震动而生,雷以动之,温以暖之,风以散之,雨以濡之,奋至德之声,感和平之气也。[16]

这段话清晰地梳理了鼓这一乐器的宇宙内涵。鼓代表着东方春龙之“震”卦,象征着阳气萌发,春雷震动,惊起蛰物,奋动潜龙,催来风雨而孕育群生。又如东汉应劭《风俗通义·音声》进一步论述鼓的文化内涵:

谨按:《易》称:“鼓之以雷霆,圣人则之。”……鼓者,郭也,春分之音也。万物郭皮甲而出,故谓之鼓。[17]

这段文字再次强调了鼓即是春分雷霆之音,惊起万物破除旧甲,于春日焕发新生;“郭皮甲而出”更是生动地表现了潜眠地下的蛇类等蛰虫于春天惊蛰出洞、蜕皮生长的自然现象。

从存世的建鼓鼓座以及以上相关文献来看,春秋末至战国初,乐器已经建立了与节候、物象的对应关联[18]。鼓,对应东方、龙蛇、震卦,为春天雷动惊蛰的天象,使万物如龙蛇出潜渊一般,蜕其旧甲,动奋而起,萌发新生;这种春雷惊蛰的宇宙想象又被巧妙地外化为建鼓的视觉设计。曾侯乙墓中建鼓鼓座又恰被布置于中室的东方,与其代表的春、震、龙之宇宙方位相符。

建鼓鼓座的龙蛇盘结之象让我们可以一窥早期中国乐器背后丰富而宏大的天象、气候与生态想象。值得注意的是,正是自春秋末年以来,阴阳家以及阴阳思想活跃发展,音乐、节候、物象、卦象逐渐形成系统性的自然哲学。正是在这样的思想潮流中,音声的特质与宇宙之现象对应起来,并转化为乐器视觉设计的基本逻辑。

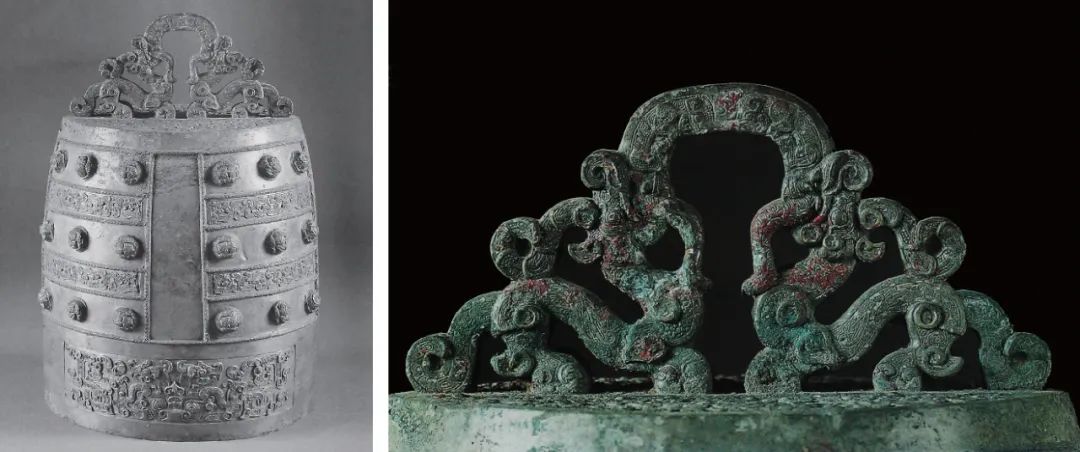

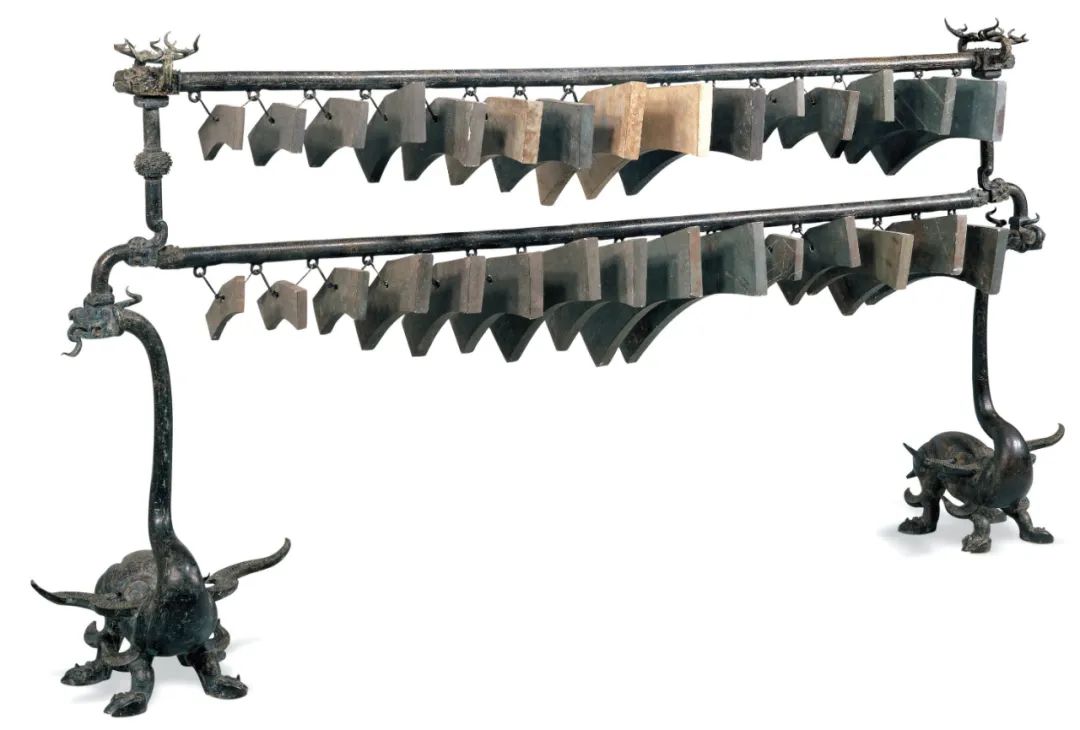

(二)钟

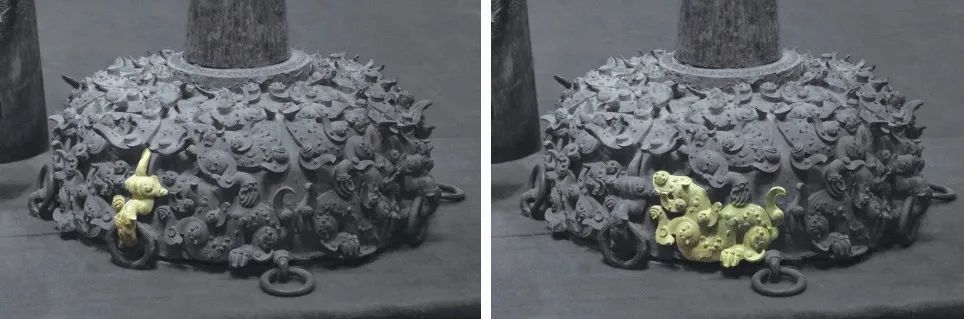

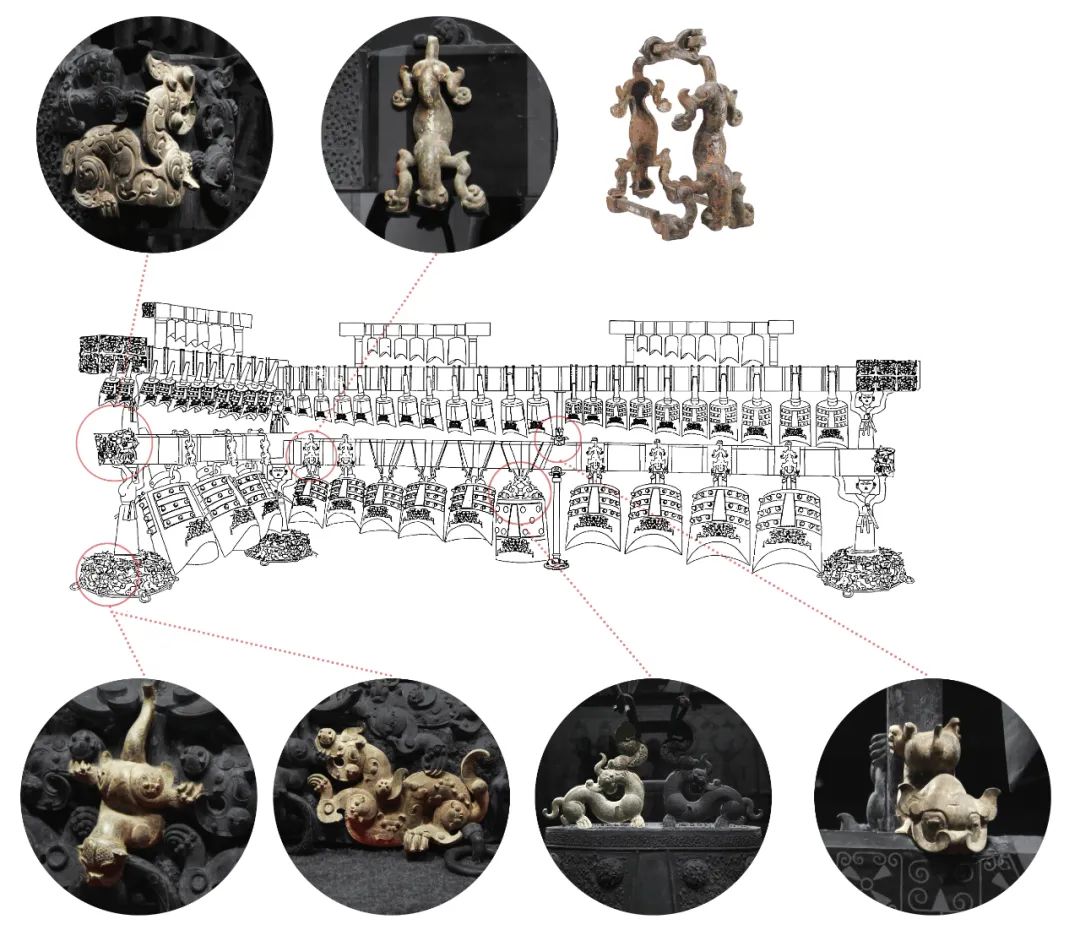

与鼓相对而置的是位于曾侯乙墓中室西面的编钟(其短边从墓室折回至南面)。这套恢宏的编钟同样让我们领略了先秦乐器音、象并重的特质。其铜木结构的簨虡沿中室西壁和南壁呈曲尺形布置,钟架双面三层,主立面背西朝东,上挂有六十五件钟。簨虡有三个大型兽纹基座,主柱以铜人之形,木梁端头装饰有精美繁复的对兽雕刻;钟之挂件亦作雄健的爬兽之形;木横梁以漆饰以红黄黑三色的抽象严整的云气图案。正如汉代贾谊所作《虡赋》:“考太平以深志,象巨兽之屈奇。妙雕文以刻镂,舒循尾之采垂。举其锯牙,以左右相指,负大钟而欲飞。”[19]足见这套万钧编钟的设计着眼于视觉与听觉双重震撼。

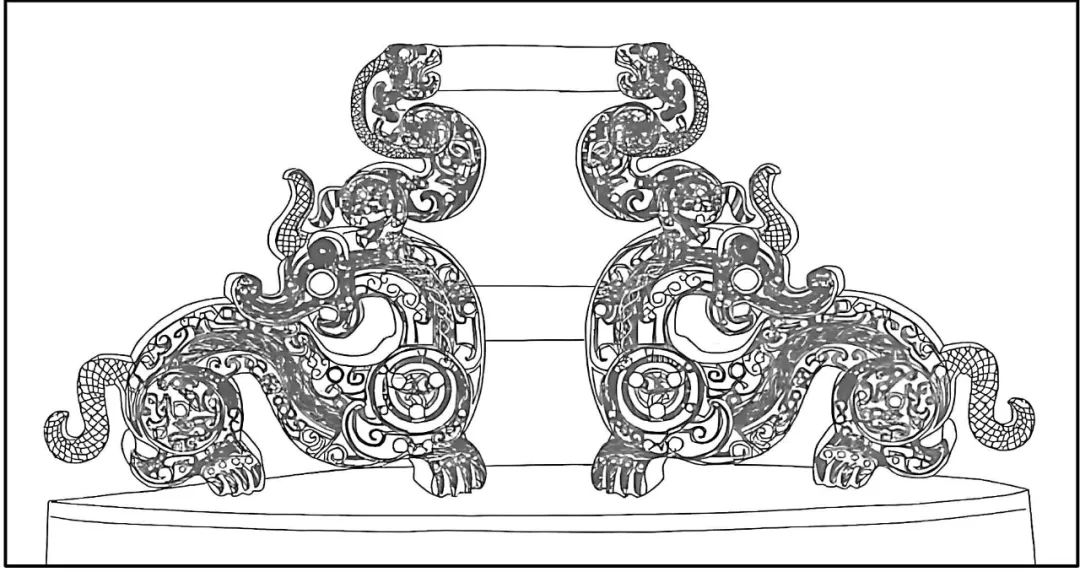

探究曾侯乙编钟之图像内涵,我们可以从其精美庞大的基座入手。正如钟、鼓东西相对,鼓座与钟架之座也延续了严格对应的设计(图9)。鼓座与钟座造型逻辑与结构完全相同,它们底部四面出铜环,表面都由交叠缠结的动物形组成繁复炫目的造型。鼓座以蜿蜒之龙形交叠而成,钟座则是以矫健之虎形交错而成。虎形主要有侧视与俯视两种造型(图10),虎腿强健、虎爪深长、虎尾翻翘,相互抓挠咬接,中间还点缀有涌出的云纹,整体呈现出与鼓座群龙相媲美的鬼斧神工之感。

图 9 ˉ 曾侯乙墓鼓座与钟座对比图

图 10 ˉ 曾侯乙墓钟座上侧视与俯视的两种虎形

不但钟座以群虎为造型,编钟上其他装饰细节亦以虎为主要视觉主题(图11)。钟架上悬钟之挂件形如爬虎;钟架横梁端头亦饰以对视的双虎;钟架长边中部的支柱同样以四只相对小虎作为交接之处的装饰。同时,楚王所赠之镈钟钟钮亦塑造成一对矫健的老虎(图12),其上复以两只短尾小虎立于大虎之上,巧妙形成镈钟悬挂所用的环钮。

图 11 ˉ 曾侯乙墓编钟与钟架各类虎形装饰

图 12 ˉ 曾侯乙墓镈钟及其虎钮造型细节

可以说,虎的主题贯穿了曾侯乙编钟及其簨虡的造型。先秦编钟上的虎类造型,由于其身躯蜿蜒、口尾夸张,又时常装饰以角、翅,使之长期被笼统地划归为“龙纹”。事实上,虎与龙之造型最大的区别在于身躯与尾部是否连续,虎形的身躯终结于后股,尾部曲线从后股之上重新长出,且尾部纹理与身躯相异;而龙形的躯体则如长蛇,身体与尾部形成整体流畅的统一曲线。仔细辨别先秦艺术中不同的生灵种属,对于理解其视觉系统的设计原理极为重要[20]。龙形与虎形两个视觉主题的相对设置,在曾侯乙墓鼓座与钟座中显示得尤为清晰。

正如建鼓与龙蛇形成了比较稳定的匹配,在春秋末年到战国时期,虎则成为钟最主要的装饰主题。与曾侯乙墓镈钟一样,春秋晚期河南淅川和尚岭2号墓编镈(8件)与淅川徐家岭10号墓编镈(8件)[21],钟上装饰以两只对峙的猛虎,虎头扭向后背;类似的造型同样见于春秋中晚期的侯马上马1004号墓所出土编镈(9件)[22],以及克利夫兰艺术博物馆、明尼阿波利斯美术馆收藏的春秋末至战国初的几件镈钟上(图13~图15)。此外,春秋晚期山西太原赵卿墓编镈钮亦设计为一对带翅猛虎[23](图16),与之类似的还有长治分水岭25号编镈等编钟[24]及哈佛大学美术馆所藏的一件战国初期镈钟[25](图17)。钟上的双虎还可以背对设置,如哈佛大学美术馆所藏的另一件春秋末至战国初镈钟[26](图18),其钮部双虎以尾相接。编钟钟钮的双虎主题,还体现在山西侯马铸铜遗址(春秋晚期到战国初期)的陶质模范中[27](图19)。这些钟钮模范涵盖了前面所提到的各类双虎造型。从曾侯乙墓以及同时期的大量例子来看,虎已经成为春秋晚期到战国初期编钟最突出的视觉语言。

图 13 ˉ 克利夫兰美术馆藏镈钟及其虎钮造型细节(馆藏编号 1962.44)

图 14 ˉ 明尼阿波利斯美术馆藏镈钟及其虎钮造型细节 ( 馆藏编号 50.46.77)

图 15 ˉ 明尼阿波利斯美术馆藏镈钟及其虎钮造型细节 ( 馆藏编号 97.81)

图 16 ˉ 春秋晚期山西太原赵卿墓镈钟及其虎钮造型细节 ( 引自太原市文物考古研究所:《晋国赵卿墓》,文物出版社,2004,第 32-36 页 )

图 17 ˉ 哈佛大学美术馆藏镈钟及其虎钮造型细节(馆藏编号 1943.52.178)

图 18 ˉ 哈佛大学美术馆藏镈钟及其虎钮造型细节(馆藏编号 1943.52.108)

图 19 ˉ 山西侯马铸铜遗址各类虎形钟钮模范及线描图(引自《中国音乐文物大系》总编辑部编《中国音乐文物大系·山西卷》,大象出版社,2000,第 78—81 页)

钟以及钟虡与虎类猛兽的文化关联,在汉代许多文献中依然延续,如《说文解字》中注解“虡”字便指出“饰为猛兽,从虍,异象其下足”。[28]张衡《西京赋》中有“洪钟万钧,猛虡趪趪”之句,勾勒出饰以猛兽的编钟在视听上的双重震撼。

正如“春/雷/龙”为鼓之宇宙属性,虎与钟在先秦宇宙观中亦有内在的属性关联。钟之乐器原料为金铜,于是在早期中国的自然哲学中,钟配位于秋季、西方。《说文解字》之中指出:“钟,乐钟也。当作金乐也。秋分之音,万物穜成,故谓之钟。”[29]《白虎通·礼乐》同样说道:“钟之为言动也,阴气用事,万物动成。钟为气,用金为声也。”[30]在《淮南子·时则训》中更是明确地根据五行的宇宙理论,将钟的演奏与孟秋之月、西方、白色相配合:“孟秋之月……西宫御女白色衣,白采。撞白钟。”[31]这些文献勾勒出在早期中国思维体系中,钟与秋季、西方的属性对应关系。同时,在先秦宇宙观念之中,青龙为东方之神,主春季,统摄天穹的东方七宿;白虎为西方之神,主秋季,统摄西方七宿。故而在四方、四季的宇宙模式之中,将“秋分之音”的钟与虎相配合,恰是早期中国宇宙哲学的基本思维方式。可以说,以猛虎作为视觉主题的曾侯乙编钟,其金铜之声代表着阴气渐长、万物动成、虎啸西风的秋季气象。

对于钟与鼓的视觉系统的分析,让我们认识到曾侯乙乐器在视觉上的物象设计,根植于乐器背后的宇宙生态想象。以群龙为象的鼓和以群虎为象的钟,代表了春天东方阳气萌动之力量和秋天西方阴气上升之力量;两种乐器形成了“东—西”“春—秋”相对的空间结构(图20)。在先秦文献之中,钟、鼓往往对仗并举,并以“钟鼓之乐”[32]代称天子诸侯之礼乐,可见钟、鼓在先秦宇宙观中结构性的意义。

请横屏观赏

图 20 ˉ 曾侯乙墓钟鼓相对分析图

值得注意的是,钟鼓形成的春秋相对、龙虎相对之空间格局,在曾侯乙墓葬出土的其他器物中被反复强调。在曾侯乙墓东室出土了一个极为精巧的鸳鸯漆盒,鸳鸯右翼绘有鸣钟之图[33],而左翼则绘有击鼓之图(图21)。若以鸳鸯之首为北,恰形成东鼓、西钟的格局,基于钟与鼓的宇宙属性,同样形成了“秋—春”“阴—阳”的严整配对;而鸳鸯为“匹鸟”,本身便象征着阴阳的匹配调和。这样多层次的视觉与语意编排令人玩味。

图 21 ˉ 曾侯乙墓钟鼓鸳鸯盒线描图(底图引自邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第 111 页)

此外,曾侯乙墓东室出土了一件著名的绘有二十八宿的衣箱(图22)。这件衣箱顶部绘制了二十八宿围绕北斗的星图,星图两侧绘制青龙、白虎二宫,代表宇宙东西之方向、春秋之季候。这件星图上突出表现的“龙—虎”相对的格局,恰好呼应了钟鼓的“龙—虎”相对的空间结构。

图 22 ˉ 曾侯乙墓衣箱二十八宿图及其线描(底图引自邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第 94 页)

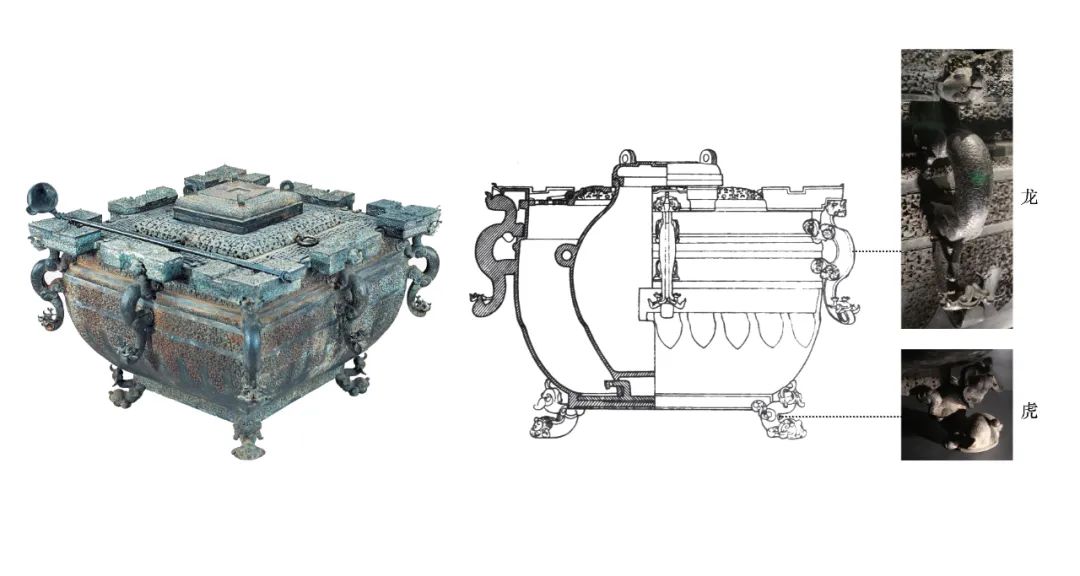

钟鼓所形成的“龙—虎”相对的空间视觉结构,还建于曾侯乙墓中室所出土的礼器之上。如中室与乐器相邻而置的联禁大壶与鉴缶,便是以虎形为底部足饰,以龙为上部耳饰(图23、图24)。其虎之造型,与钟架之虎类似;其龙之造型,卷鼻、旋角、吐信,与鼓座的龙形相类。这种以“龙—虎”上下对仗的装饰语言,再次呼应了钟鼓、二十八宿星图、鸳鸯盒等器物所遵循的“春—秋”“东—西”宇宙结构,可见这种宇宙结构为曾侯乙墓器物设计的总体规则。

图 23 ˉ 曾侯乙墓联禁大壶龙虎装饰结构分析图(底图引自邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第 98 页)

图 24 ˉ 曾侯乙墓鉴缶龙虎装饰结构分析图(底图引自邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第 98 页)

曾侯乙墓钟鼓的视觉系统让我们一瞥在先秦文化世界中“音”(乐器音声)与“象”(宇宙物象)的对应关联。事实上,这种音象对应的认知系统,揭示了早期中国对于自然运行之天道的理解总结。在华夏先民的眼中,音声通过共振,可以跨越物质媒介相互感发;这正如春秋之四季运行,春雷秋风循环而至,似乎催动着万物的萌发与枯萎,显现为春来腾龙、秋至虎啸之物象。这种音声的应和共振之力,便如同季节变化、阴阳消长的无形之力,带动着万物的循环枯荣。

如西汉东方朔《七谏·谬谏》中所言,点出了龙虎之象与音声想象的最本质的关联,即万物对宇宙音声之“相和”“相感”:

虎啸而谷风至兮,龙举而景云往。音声之相和兮,言物类之相感也。 [34]

故而,曾侯乙建鼓之群龙奋起之象,构筑的鼓声如春雷,阳气腾起,振动感应蛰虫随春至而奋起;而编钟之群虎攫挠之象,模拟的钟声如秋风,阴气转盛,如白虎虎啸西风,既是万物成实之时,也带来肃杀之气。

可以说,曾侯乙墓中钟鼓的图像系统与方位布置实现了先秦中国对于音声的宇宙想象的外化,构造了音声与宇宙物象的“相和”“相感”。同时,钟鼓的图像系统暗示着曾侯乙墓中的乐器极有可能试图营造一个由音乐构成的四方、四季的宇宙结构。

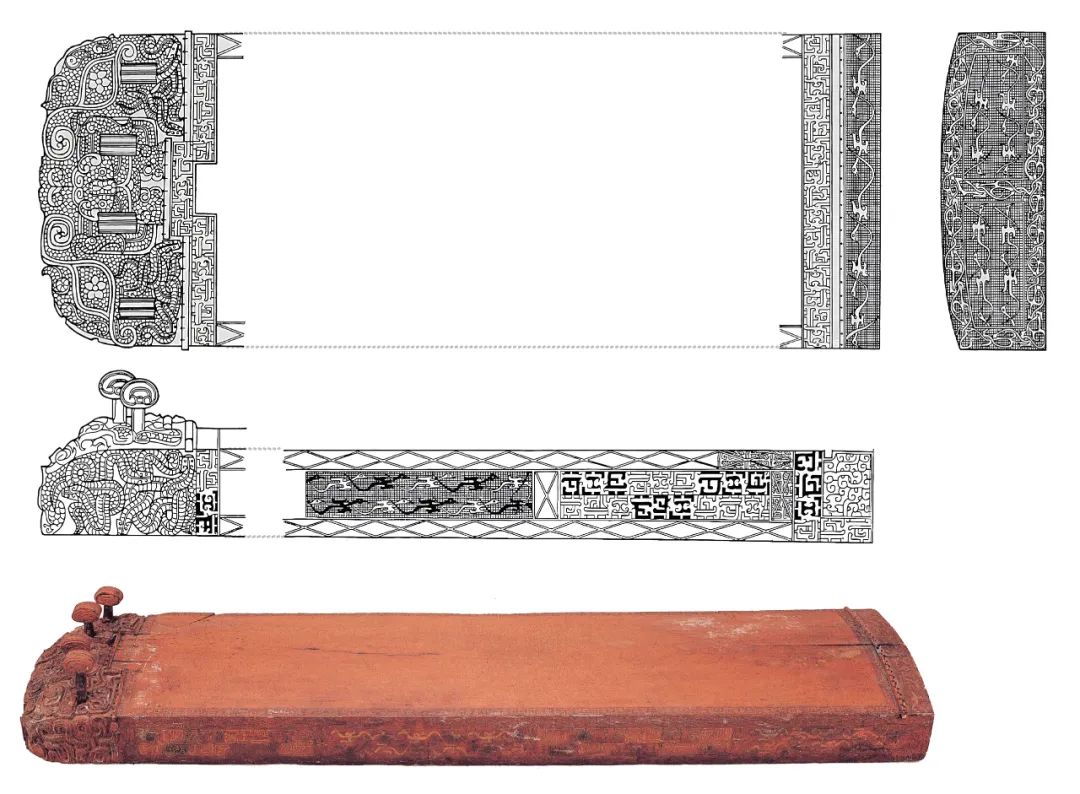

(三)瑟

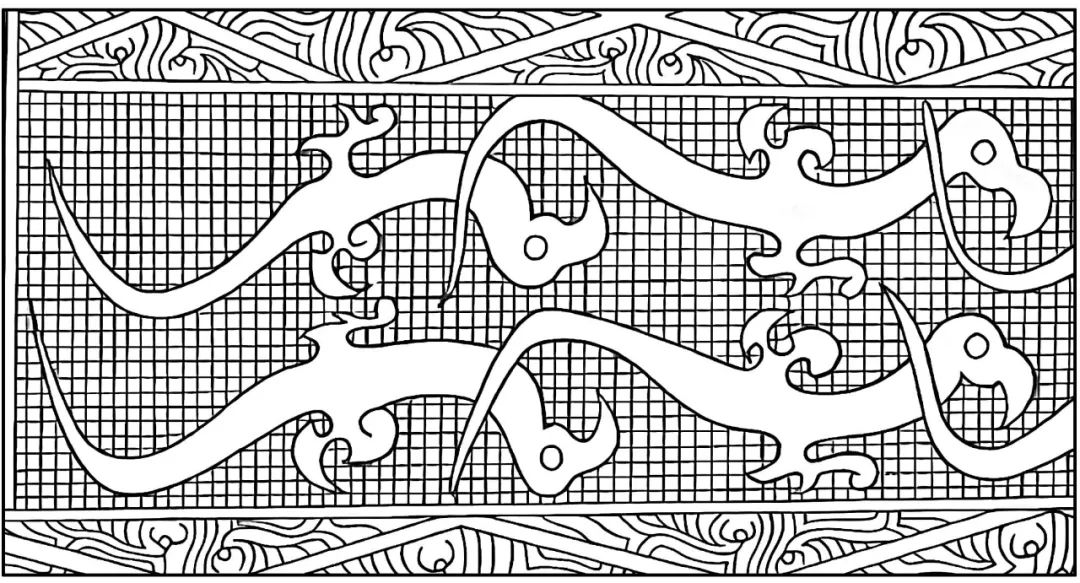

在分析了钟、鼓之后,我们再聚焦曾侯乙墓乐器系统中另一大型乐器——瑟。曾侯乙墓中共出土12件瑟,其中7件出土于中室,为中室礼乐系统中最重要的“丝”类乐器。曾侯乙墓主室中的瑟同样是一件兼具视觉艺术的乐器。其主要的款式(I 式[35]),全长160多厘米,宽40多厘米,通体髹漆彩绘,造型华美(图25)。在瑟首的正、侧面都以朱漆为地,用黑、黄和银灰色描绘长尾凤鸟;瑟身之长侧面则装饰以凤鸟和云气的交错图案,凤鸟图案以十二只为一组,分上下两列,并交错施以黄、银灰二色。瑟尾的视觉语汇则从凤鸟转变为龙虎。整体造型采用双眼圆睁的虎面,围绕虎面的五官在瑟尾的正面与侧面均浮雕着蜿蜒纠缠的龙蛇。

图 25 ˉ 曾侯乙墓瑟(I 式)(底图引自邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟》,第 189—190 页)

曾侯乙瑟的视觉设计,与各强调一种物象的钟、鼓的设计思维略有不同。瑟的装饰语言为瑟首、瑟身遍布凤鸟,然而在瑟尾终结于龙虎(图26)。正如钟、鼓与早期中国的宇宙观息息相关,瑟同样具有丰富的宇宙属性。在《白虎通》中引《乐记》曰:

鼓,震音也;弦,离音也;钟,兑音也。[36]

图 26 ˉ 曾侯乙墓瑟视觉元素分析图(底图引自邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟》,第 187 页)

可见以乐器与八卦相对的思维之中,“丝”类琴瑟乐器为“离”卦,与鼓之“震”、钟之“兑”,分别属于南、东、西三个方位,代表夏、春、秋三季。同样,在《晋书·乐志》以及唐人杜佑整理的《通典》中都指出“离之音丝”[37]。可见,“丝”与南方、夏季之阳盛之气相对应是早期中国一个比较稳定的观念。

作为“丝”类乐器,瑟与南方、夏季的内在关联充分外化于其视觉设计上。曾侯乙瑟通体以红色为地,瑟首、瑟身都以凤鸟为主题。在中国早期的宇宙观念中,凤鸟即朱雀,乃是南方七宿的总称,在四方、四季中代表南方与夏季。值得注意的是,遵循同样的逻辑,曾侯乙墓东室出土的一件同为“丝”类的五弦乐器筑(学界曾认为它是“钟均”),正面与侧面同样满绘代表“南/夏”的凤鸟。

更有趣的是,曾侯乙墓瑟的瑟尾却以虎面与群龙的交缠作为主题,与凤鸟形成了一个更为复杂的结构。正如前文分析的那样,曾侯乙墓的视觉语汇似乎以龙、虎代表的春秋作为主轴,而瑟代表的夏季正是春、秋之间的季节。瑟的视觉结构就形成了以“凤/夏”为主体(瑟首与瑟身),而以龙虎/春秋为瑟尾的季节循环结构。

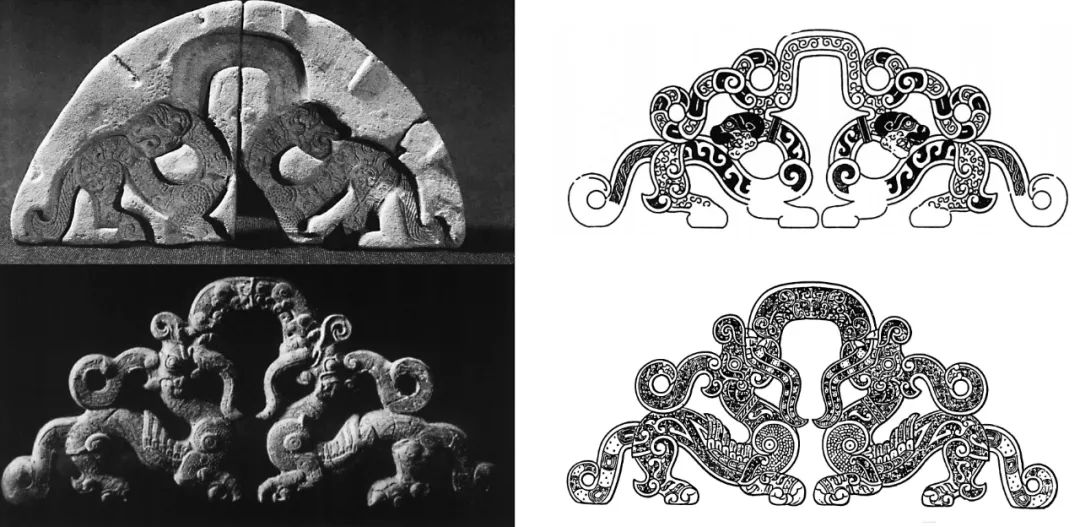

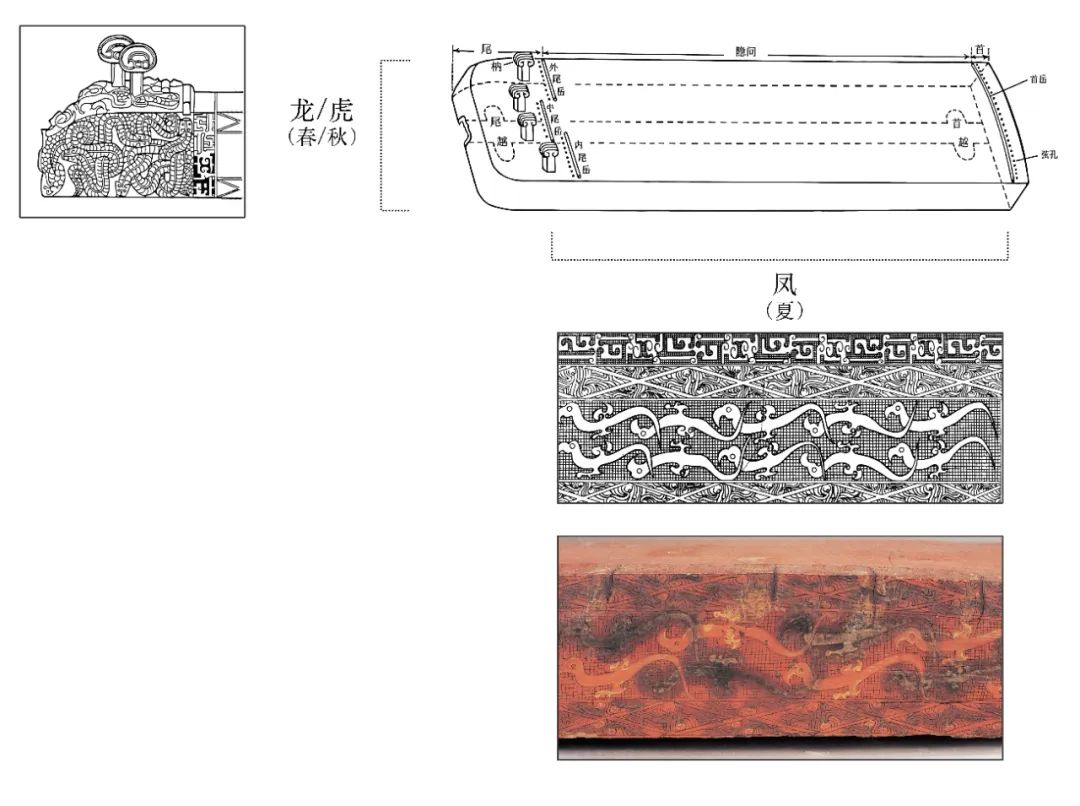

(四)磬

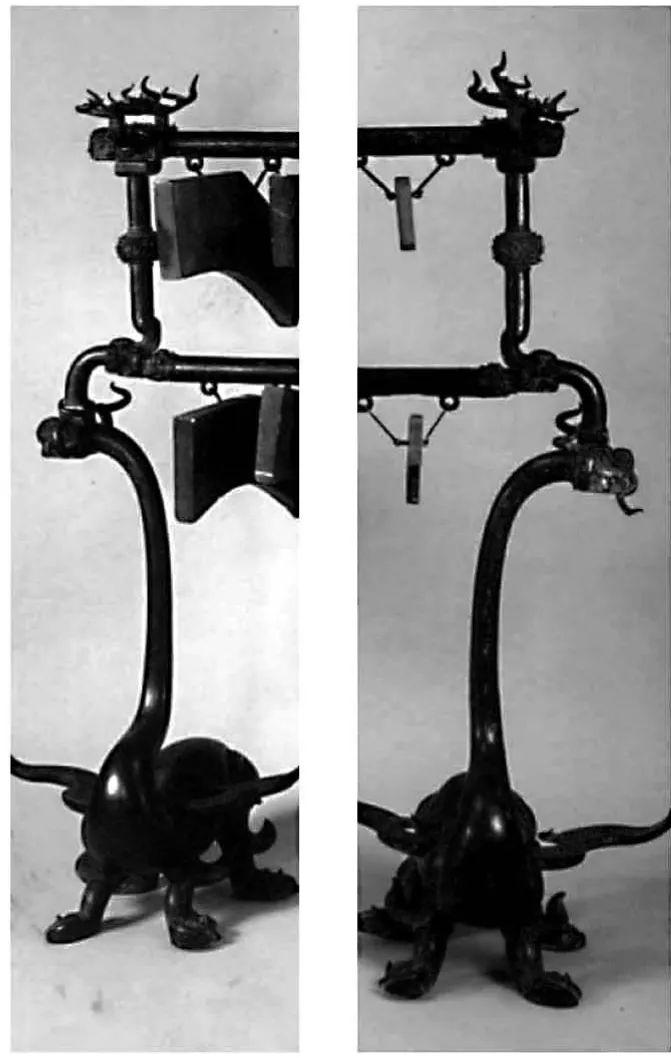

曾侯乙墓中的另一重要乐器则是立于曾侯乙墓中室北部的编磬(图27)。曾侯乙出土的磬架上悬挂有32面磬石;另有三具磬匣,放置于北室。正如其在墓室中的方位,磬在早期中国的宇宙观念中恰与北方息息相关。

图 27 ˉ 曾侯乙墓编磬,湖北省博物馆藏

磬在乐器的“八风”分类中属“石”类,从早期中国的文献来看,磬与北方、冬季、阴气的关联颇为稳定。《淮南子·时则训》中指出,冬季三月,需由“北宫御女黑色衣,黑采。击磬石……”[38]可见磬石属于冬季、北方的太阴之乐。在《白虎通》中有类似之归类:“……鼓在东方,箫在东南方,琴在南方,埙在西南方,钟在西方,磬在西北方。”[39]在后世宋代陈旸《乐书·磬总论》之中则总结道:“石之为物,坚实而不动,其卦则乾,其时则秋冬之交,其方则西北之维,其风不周,其声尚角,其音则辨,立冬之气也。”[40]延续了磬偏属冬季、北方的时空属性。

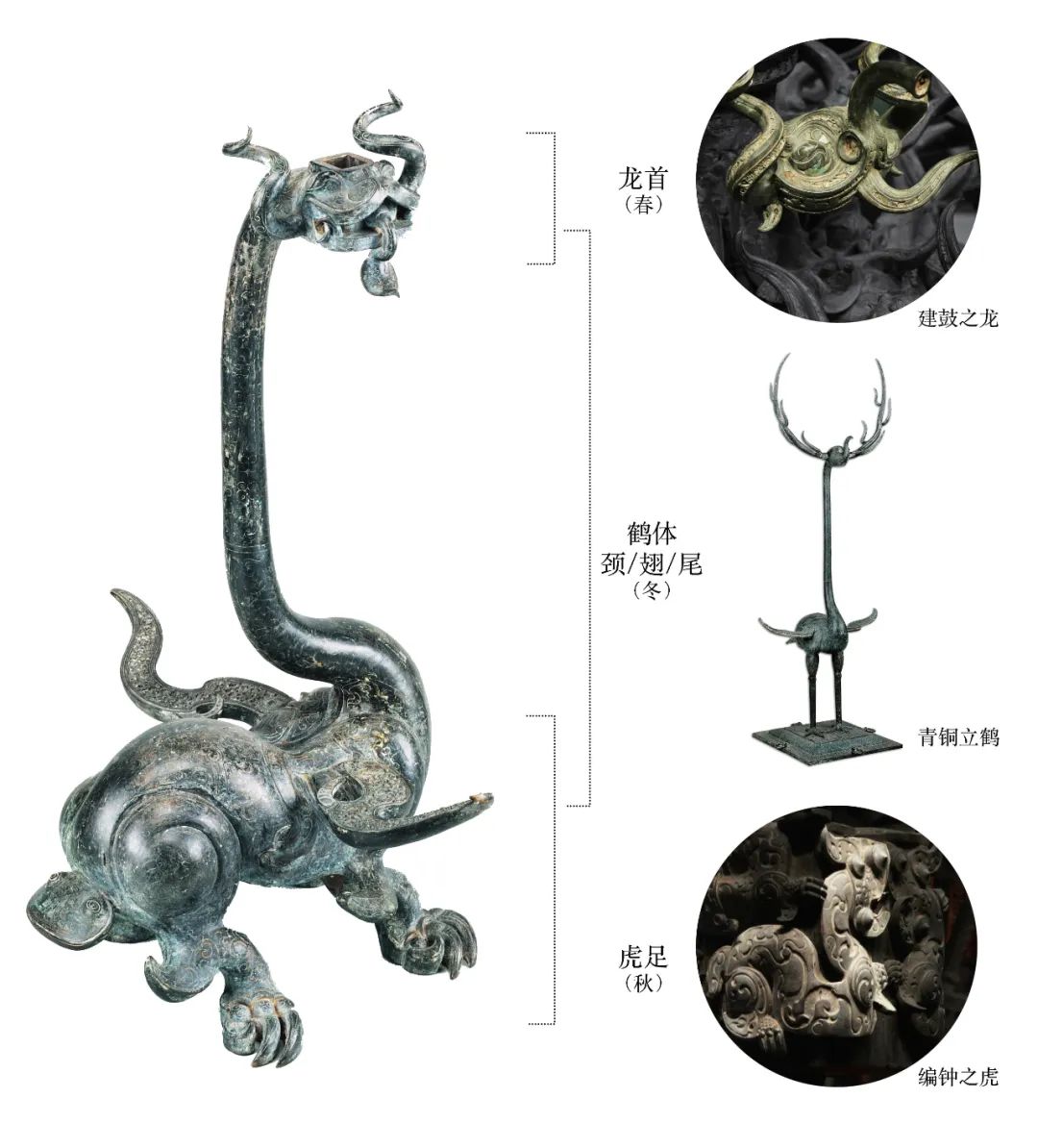

曾侯乙编磬的视觉物象却颇为奇特。磬架分两层,其视觉主题便是两只承托横梁、完全对称的怪兽。怪兽显然是采集多种生灵的特征糅合而成的神兽(图28)。其首为龙,与鼓座的龙首、冰鉴把手上的龙首相类;其足为虎,在曾侯乙墓的视觉体系中,其三趾之长爪、强健圆润的后腿根部、小腿与大腿之间飘起的长毛,都与钟架上的虎足类似;其长颈、双翅、圆尾则来自曾侯乙墓中出土的立鹤。

图 28 ˉ 曾侯乙墓磬架怪兽分析图(底图引自邹衡,谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第 167 页)

比较曾侯乙墓中其他动物造型,我们可知此怪兽鹤身、龙首、虎足,正是鹤与龙虎的融合体。这类三种物象融合统一为乐器装饰的逻辑,类似于瑟上凤与龙虎的组合装饰。如果说龙虎来自春秋两季,那么鹤与磬在早期中国所代表的冬、北、阴又有何关联?

先秦典籍之中,与龙虎凤组合为四灵的北方之灵惯常为龟蛇相缠的“玄武”。然而,从考古材料来看,从先秦到汉代,北方神灵的形象却一直变化不定,鹿、鱼等动物都曾与龙虎凤匹配,完成四方、四季之结构。近年来出土的西汉海昏侯刘贺之墓,出现了以“玄鹤”为北方之灵的四灵组合:在一件被称为“孔子衣镜”的屏风上有铭文解释其边框所描绘的天地神灵,“右白虎兮左苍龙,下有玄鹤兮上凤凰”,可见在这个四灵配置中,以玄鹤配以南方之凤凰[41]。

玄鹤,即黑色之鹤。以鹤为北方阴神的配置或许与鹤出没于水泽有关。北方在五行中属水,五色中属黑色,正好与玄鹤相关。《周易》“风泽中孚”卦中有“鸣鹤在阴”一句,建立起了鹤与阴的关联;在《汲冢周书·王会解》中有“阴羽”一说,“成周之会,墠上张赤帟、阴羽”,晋孔晁注解道:“阴,鹤也,以羽饰帐也。”[42]可见鹤被认为阴中之鸟。那么磬架中的“龙虎—鹤”的融合设计,类似于瑟中的“龙虎—凤”之设计,自下而上,形成“春秋”间以“冬”的阴阳季候结构。

(五)声乐之象

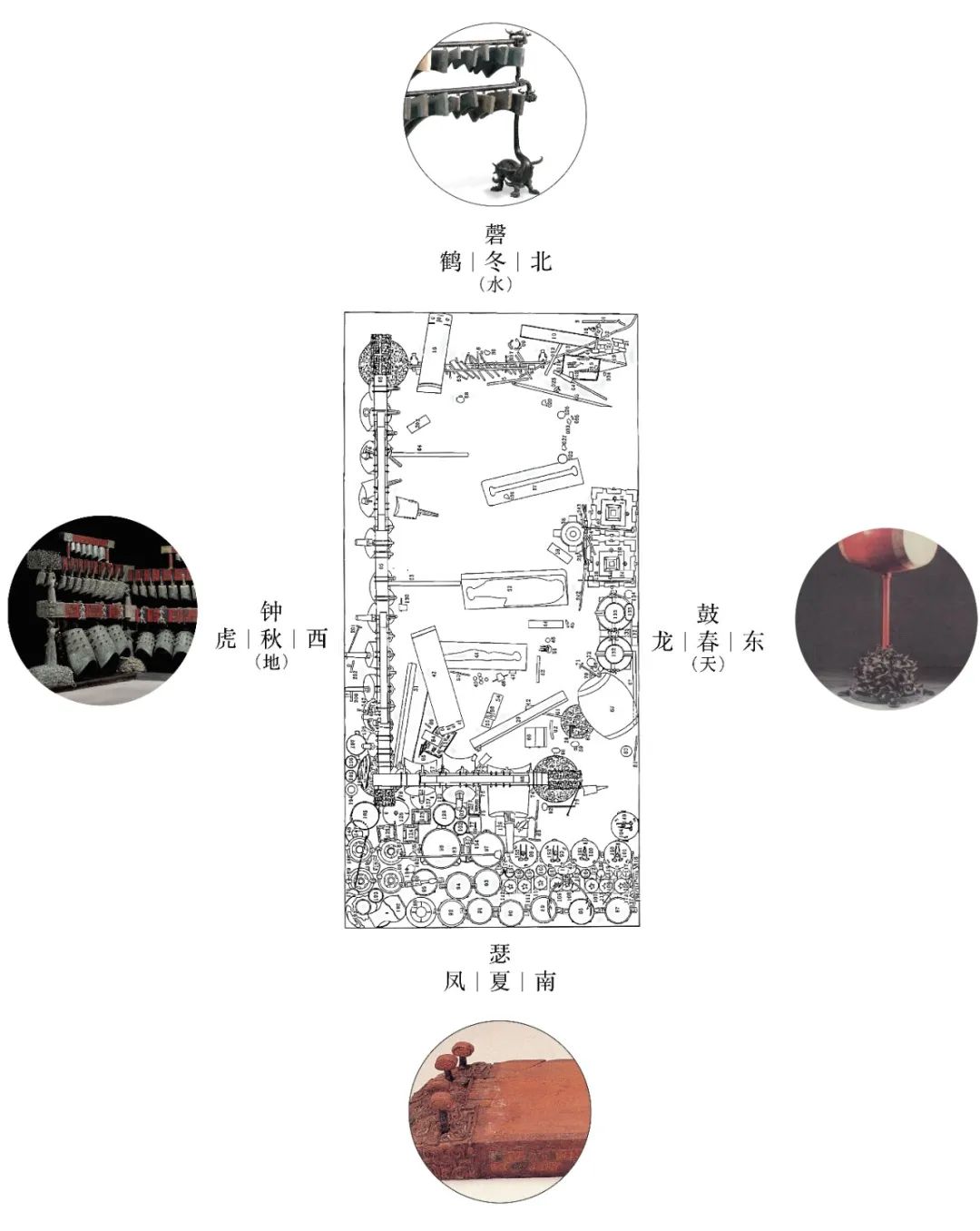

综合前文对于曾侯乙墓中室的鼓、钟、瑟、磬的视觉分析,浮现出一个结构清晰的宇宙框架,即鼓与钟形成春秋相对的东西主轴线,鼓为春季之候、东方之位,龙蛇动奋之象,钟为秋季之候、西方之位,虎啸秋风之象(图29);而春秋之间的夏冬之位,则以瑟与磬来代表,装饰以凤鸟与玄鹤之象。

图 29 ˉ 曾侯乙墓乐器与时空结构分析图

事实上,乐器与天地、四方、阴阳的对应,乃是先秦设计音乐乐器的一个根本性的思维方式。正如《周礼·春官宗伯》中所指出:

典同,掌六律、六同之和,以辨天地四方阴阳之声,以为乐器。[43]

这段话指出乐官对于乐器的制作,需要辨别乐器与天地四方、阴阳属性的关系;而其所发之声也代表着天地四方、四季阴阳的运转变化之道。在这样的思路之下,营造一个礼乐的乐器系统,便如同以乐器构造一个微缩的宇宙模型,四方、四季均齐备,而不同乐器的音声起伏,恰如天地宇宙之阴阳变化。这也是为何《庄子·达生篇》所叙述的匠人梓庆在设计钟虡之时,需要“观天性”,即洞察宇宙万物的运转规律,并以仪式性的态度对待乐器的制作。

曾侯乙墓乐器以动物生灵为主题的视觉体系,同时呼应了《周礼·冬官考工记》中所记述的乐器设计中音声与物象的对应关系:

梓人为笋虡。天下之大兽五:脂者,膏者,裸者,羽者,鳞者。宗庙之事,脂者、膏者以为牲,裸者、羽者、鳞者以为笋虡……

厚唇弇口,出目短耳,大胸耀后,大体短脰:若是者谓之裸属,恒有力而不能走,其声大而宏。有力而不能走,则于任重宜;大声而宏,则于钟宜。若是者以为钟虡,是故击其所县而由其虡鸣。锐喙决吻,数目顅脰,小体骞腹:若是者谓之羽属,恒无力而轻,其声清阳而远闻。无力而轻,则于任轻宜,其声清阳而远闻,于磬宜。若是者以为磬虡,故击其所县而由其虡鸣……

深其爪,出其目,作其鳞之而,则于视必拨尔而怒。苟拨尔而怒,则于任重宜,且其匪色必似鸣矣![44]

《考工记》中指出裸、羽、鳞三类动物宜装饰乐器,并提出以“声大而宏”的虎豹类之“裸属”配钟[45],可以装饰“钟虡”;磬虡则用“其声清阳而远闻”的“羽属”来装饰。这种对应恰与曾侯乙墓中的“钟—虎”“磬—鹤”的乐器图像配置系统完全吻合。《考工记》中还强调,装饰笋虡的动物,需要强化其爪、目、鳞和生动激昂的神情,使音乐的欣赏者仿佛感到音乐来自这个生机昂扬的生灵世界。可以说,乐器系统致力于营造一种音乐与图像交融联动的震撼体验:“击其所县而由其虡鸣。”也就是说击钟之声便如“裸属”虎豹的咆哮,击磬之声仿佛鹤类清远悠长的鸣唳。乐器的合奏,正如同一场自然生灵此起彼伏、生生不息的宇宙交响。可以说,《考工记》印证了乐器之视觉设计是对于音声的深层次宇宙自然属性的外化;对于乐器系统的体验,更是一种音象交织的体验:闻钟声而感虎啸,听磬声而感鹤唳。

结合前文的分析可知,曾侯乙墓的乐器系统将音声、方位、图像统一成一个多媒介的宇宙生态;对于先秦的设计者和参与者而言,其体验不亚于一个音画交融的多媒体剧场——一场由春/龙雷(鼓)、秋/虎啸(钟)、冬/鹤唳(磬)、夏/凤鸣(瑟)等生灵交鸣、季候流转所构成的宇宙交响。

可以说,曾侯乙墓中乐器系统的空间格局与物象编排揭示了早期中国音象交感的思维模式。乐器的意义远远超越其声音属性,而被认为与天地运行之“象”相对应;乐器系统的营造无异于营建一个有序运转的宇宙,而且乐器的装饰形态便是对音声之象的外化表达。事实上,乐器与天地、方位、季候、生灵、物象相应,并以乐器营造宇宙模型的思维模式,贯穿于先秦至汉代的典籍之中。《荀子·乐论》已然明确提出“声乐之象”的理论,点明了音与象的交感互动:

声乐之象:鼓大丽,钟统实,磬廉制,竽笙箫和,管籥发猛,埙篪翁博,瑟易良,琴妇好,歌清尽,舞意天道兼。鼓其乐之君邪。故鼓似天,钟似地,磬似水,竽笙箫和、管籥似星辰日月,鼗、柷、拊、鞷、椌、楬似万物。[46]

前文所分析的鼓(春)、钟(秋)、磬(冬),在《荀子》中被对应于天、地、水,保持了各自阴阳属性,同时展现了中国阴阳宇宙观中空间与时间可发生的相互置换转化。

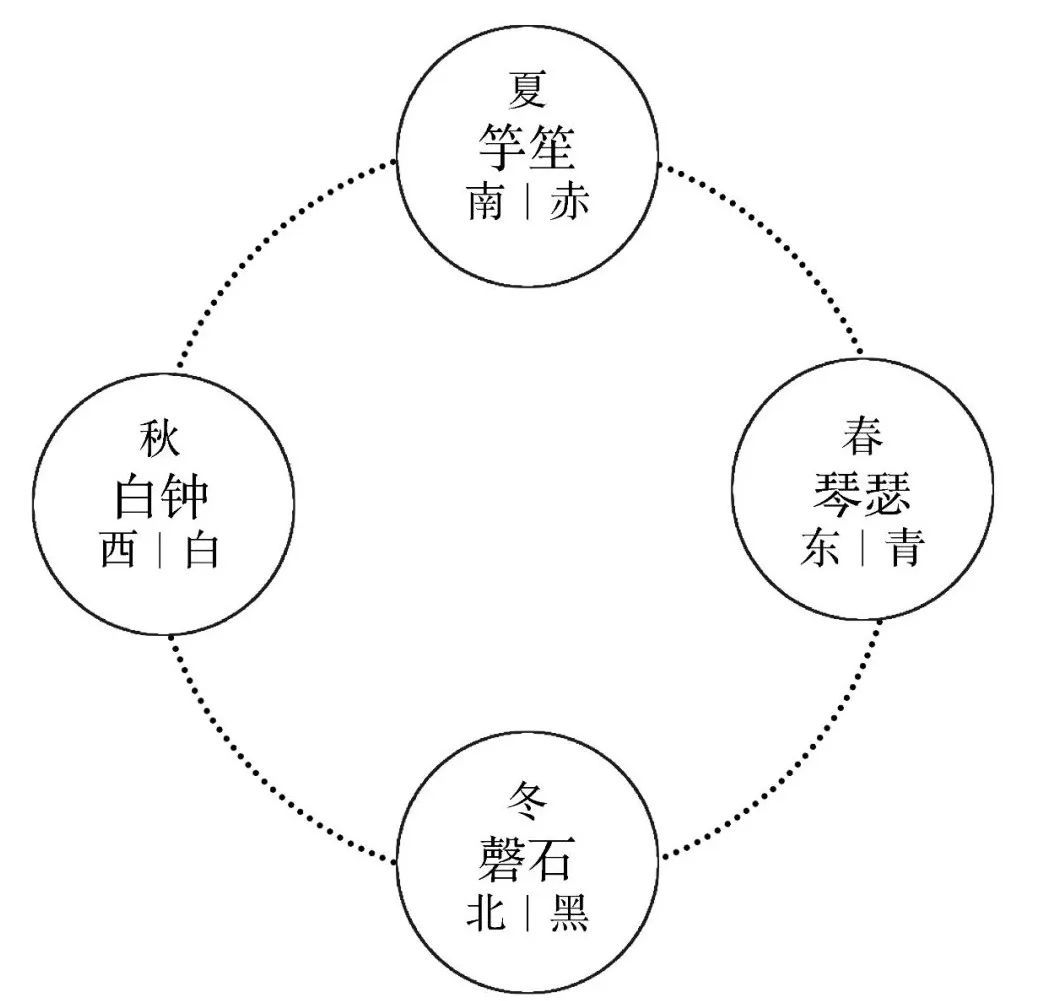

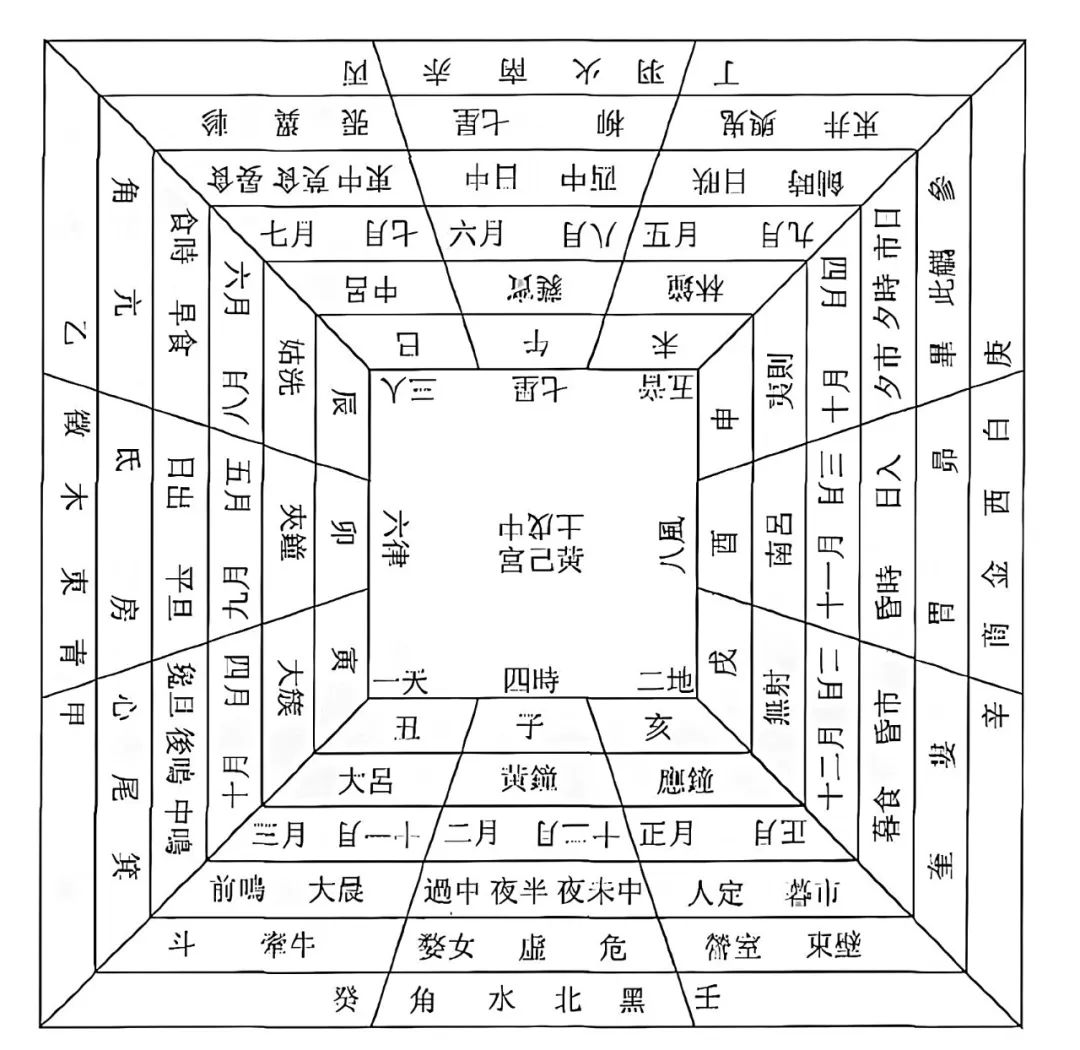

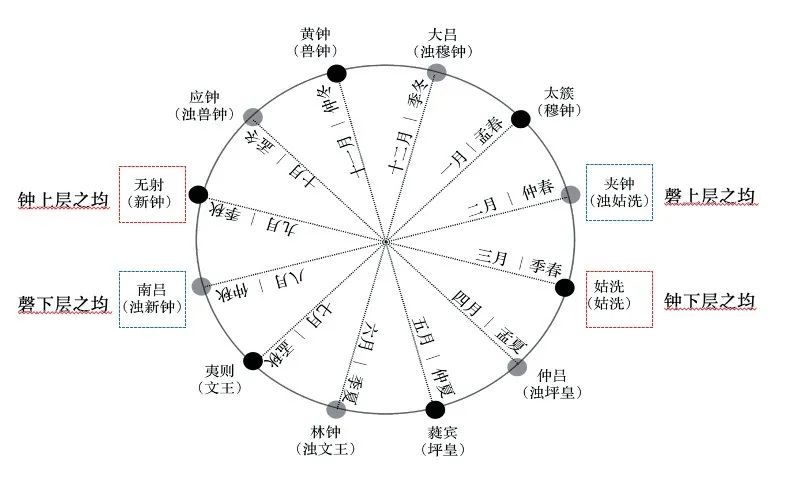

同时,中国最古老的乐器分类法,将乐器分为“八音”。《周礼·春官》称:“播之以八音:金、石、土、革、丝、木、匏、竹。”[47]秦汉以降,“八音”被系统地对应八卦、八方、八风和八节候,从而组织为完备的宇宙图示。我们可以从不同文献,如《淮南子·时则训》[48](图30)、《白虎通·礼乐》[49](图31)以及15世纪李氏朝鲜的音乐论著《乐学轨范·八音图说》[50](图32)中,看到“八音”理论的动态流变及其广泛影响。

图 30 ˉ《淮南子· 时则训》中描述乐器与四季配对图示

图 31 ˉ《白虎通· 礼乐》八风与八卦配位图示

图 32 ˉ《乐学轨范· 八音图说》中八音与八卦配位图示

如《白虎通·礼乐》中提道:

《乐记》曰:“土曰埙,竹曰管,皮曰鼓,匏曰笙,丝曰弦,石曰磬,金曰钟,木曰柷敔。”此谓八音也。法《易》八卦也,万物之数也;八音,万物之声也。天子所以用八音何?天子承继万物,当知其数。既得其数,当知其声,即思其形。如此蜎飞蠕动,无不乐其音者,至德之道也。天子乐之,故乐用八音。《乐记》曰:“埙,坎音也;管,艮音也;鼓,震音也;弦,离音也;钟,兑音也;柷敔,乾音也。”……一说笙、柷、鼓、箫、琴、埙、钟、磬如其次,笙在北方,柷在东北方,鼓在东方,箫在东南方,琴在南方,埙在西南方,钟在西方,磬在西北方。

这段话指出乐器的八种类别如八卦一般,为“万物之数”“万物之声”,天子通过乐器不同的音色,感受宇宙间生灵的声音与形态;对天子来说,音乐的作用是成为一个宇宙的缩影、一个连接宇宙全局的媒介。

“八音”的音乐宇宙理论为不同的乐器赋予了它们的宇宙之象:卦象、方位、季节、生物,与曾侯乙墓中的“音—象”系统在观念上完全契合。事实上,在曾侯乙墓中室中,除了钟、鼓、磬、瑟等大型乐器,还出土了排箫(竹)、笙竽(匏)等乐器;可惜由于它们的纹饰简要,同时质地轻盈、方位飘移难于考证,我们难以确认这些乐器在曾侯乙墓音乐时空中的属性。从后世的“八音”宇宙图示来看,在不同时期、不同地域的“八音”图示有着细节上的差异,但是钟、鼓、磬、瑟大多延续了曾侯乙墓中所体现的乐器属性。可以说,秦汉以降的“八音”理论系统地归纳了通过乐器构筑宇宙时空的思维方式,可以说与曾侯乙墓中钟、磬、鼓、瑟展示出的“音—象”规律一脉相承。

(六)音构宇宙

可以说,中国宇宙观的音乐性,正是较之其他文明的宇宙理论的最独特之处。它关注宇宙的时间性,如音乐般流动变化、循环不息。曾侯乙墓中室之乐器陈设和视觉设计,正是这种动态宇宙观的物质外化,展示了中国音乐的宇宙内涵如何通过严密的设计实现一个有形的物质系统:曾侯乙墓中室中之乐器,以钟、鼓、瑟、磬为主要音乐元素,以相应的春龙、秋虎、夏凤、冬鹤之象构筑出一个四方四季的音乐性宇宙结构[51]。

这种思维方式,折射出先秦以音乐为“天道”的重要观念。《庄子·天运》之中通过北门成与黄帝的问答指出音乐为宇宙四季运行最本质的机制:

夫至乐者,先应之以人事,顺之以天理,行之以五德,应之以自然,然后调理四时,太和万物。四时迭起,万物循生,一盛一衰,文武伦经;一清一浊,阴阳调和,流光其声。蛰虫始作,吾惊之以雷霆;其卒无尾,其始无首,一死一生,一偾一起,所常无穷,而一不可待。 [52]

可见,在先秦宇宙观中,季候无形的运行规律便是“至乐”。这种音乐代表着天理,调理四时,万物沿着音乐的节奏生死相续,盛衰起伏,循环无穷。这段话极为契合地解析了曾侯乙墓中由乐器组成的四季生灵宇宙结构,更值得注意的是,这段话中强调了宇宙大乐中的春日惊蛰的雷声,恰对应了曾侯乙墓中的蛰虫奋起的建鼓。

以音乐构筑宇宙四季时空的设计思维,贯穿在大量中国早期墓葬的恢宏乐器系统之中。虽然大部分先秦墓葬的保存状况远不如曾侯乙墓,然而我们依然能在曾侯乙墓之外发现大量精彩的案例。例如九连墩楚墓所出土的大量乐器,在乐器图像的设置上其复杂程度不亚于曾侯乙墓[53];更值得注意的是,与曾侯乙墓中将乐器类属与季候方位对应不同,九连墩的许多乐器试图以单件乐器为单元设计微缩的四季时空。可以说,先秦墓葬中音乐系统与图像系统的相互映射,暗示着先秦时期的礼乐体验是一个高度发达的“视—听”感通系统,展现了先秦的“音乐宇宙”哲学如何外化为构思精密的多媒介物质系统。

二、天行之律

通过对鼓、钟、磬、瑟的图像细读,我们分析了曾侯乙墓的音乐系统在乐器类别与其图像配置上,极为严整地对应四方四季的节律,构成了一个微缩的宇宙结构。事实上,除乐器之外,中国早期宇宙观对于乐律同样赋予了丰富内涵。本研究认为曾侯乙系统在乐律上的维度如其乐器设计一样,贯彻着统一的宇宙性思维。虽然曾侯乙墓中的乐器是静谧无声的,也未尝有乐谱存世,然而其乐音排布的空间关系以及编钟和编磬上的乐律铭文,构成了一个复杂而严谨的隐形时空结构。乐律关系往往为艺术史研究所忽视,然而梳理曾侯乙墓乐律体系中的时空结构和宇宙图示,却是理解这套乐器系统背后的宇宙内涵极为重要的一个维度。

(一)律与式

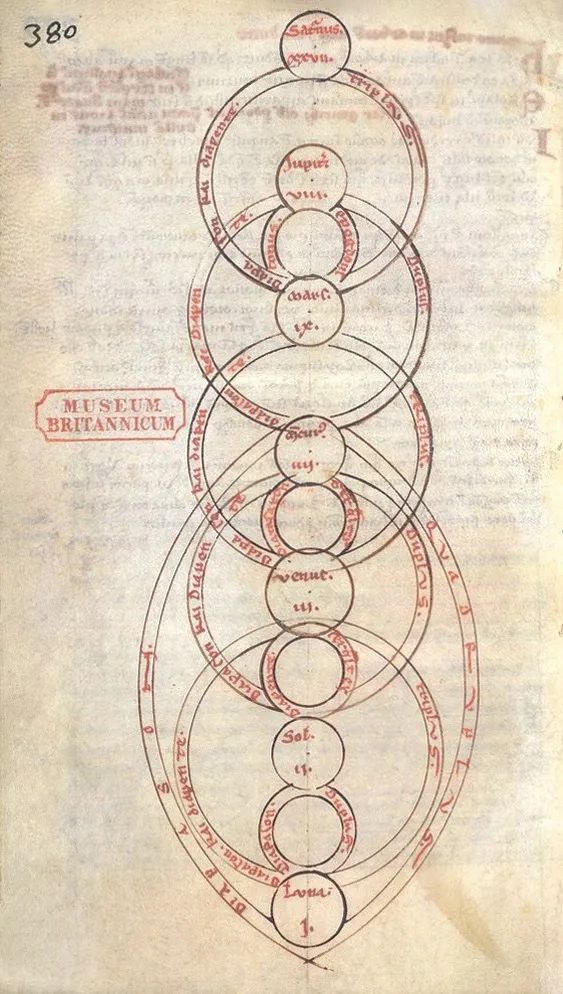

音乐在不同文明中都被认为蕴含着宇宙运行的潜在规律。宇宙声学认知论 (cosmic acoustemology),即通过声音可以解锁宇宙根本的关系性知识,从早期文明到当代宇宙学一直是人类理解宇宙的重要维度[54]。如古希腊毕达哥拉斯,在洞察了音高与振动的弦长的比例关系之后,认为空中天体的运行速度与相对距离存在和弦的关系,其宇宙理论被称为“天体和弦”或“音乐宇宙”。基于古希腊乐律宇宙观,在中世纪催生出大量描绘天体“音程关系”的宇宙图示(图33)来解释天体的运行、灵魂与身体的和谐交互,并在哲学层面上用以阐释上帝与人类的共鸣。这种“天体和弦”的图示成为中世纪艺术史重要的视觉文化之一。

图 33 ˉ 天体和弦图(Harmony of the Planets),引自 13 世纪抄本《奥维德〈变形记〉以及奥尔良的阿诺尔夫对其的评论》(Ovid's“Metamorphoses”with commentaries by Arnulf of Orlean),大英图书馆藏

早期中国的音律宇宙观念与这种想象遥相呼应,先秦文化对于音乐的数理关系有着深入的洞察。与古希腊三度关系的生律法不同,早期中国通过五度相生的关系确定音阶的基本结构,称为“三分损益”之法[55]。音与音之间的严密有序的数理相生关系,同样被认为具有神圣的宇宙意义,并使得音律很早便被组织进中国的宇宙图示之中。在一个被混乱和不确定性主导的宇宙中,音乐所构筑的和谐体验和内涵的数理关系,成为一种认知自然秩序的基础。可以说,音乐结构成为思考自然、认知世界,并对宇宙进行理论化的一个基本框架[56]。

在分析曾侯乙墓内在的音律关系和宇宙想象之前,我们需要回顾一下早期中国音乐理论的基本理论和相关的宇宙观念。

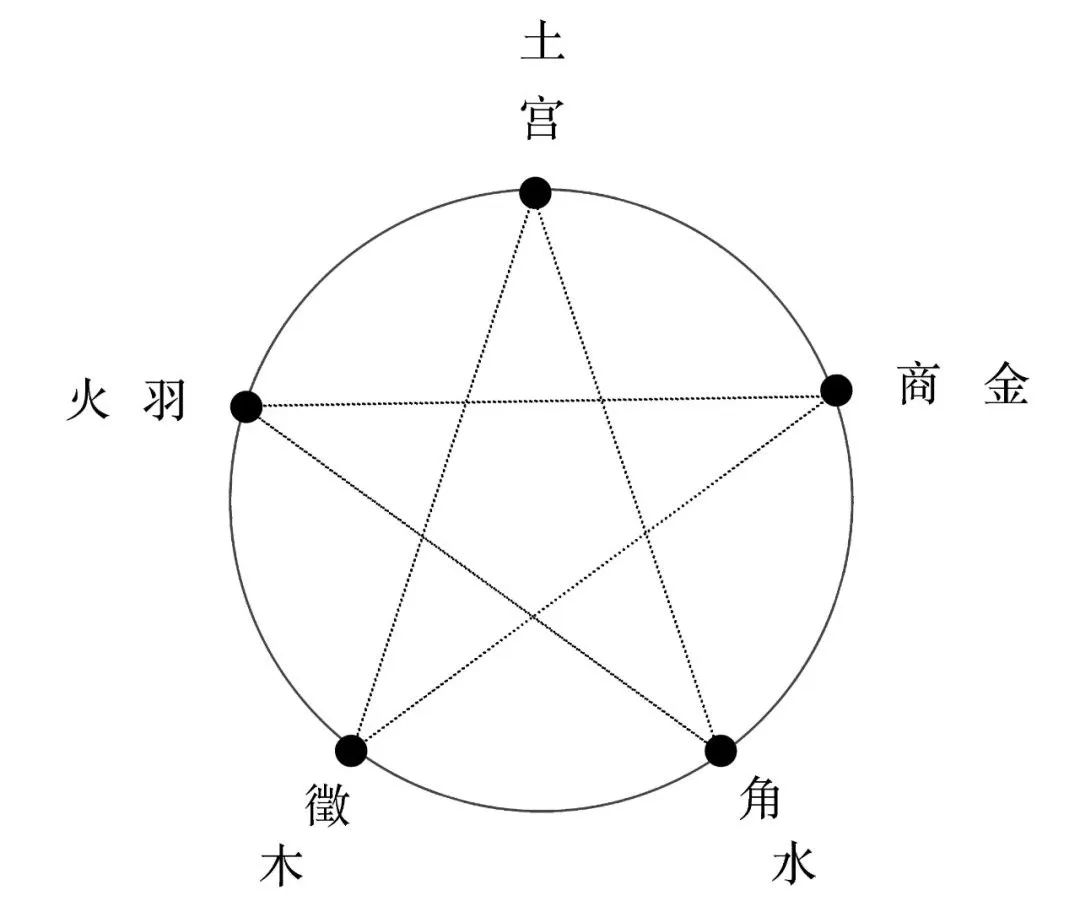

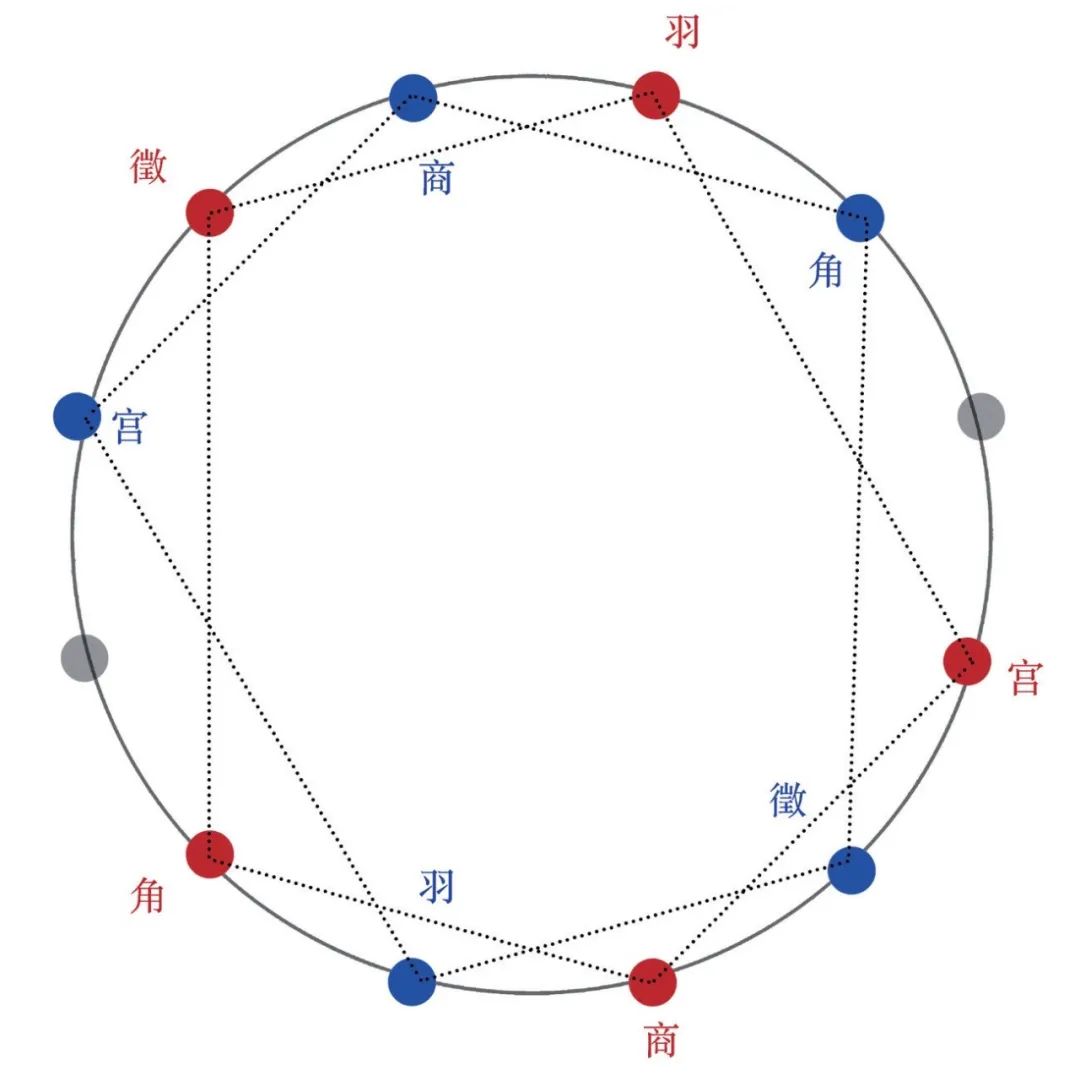

早期中国音乐中的核心数理关系是五度相生。这种音乐数理关系很可能是建立在吹管类乐器的早期实践之中。中国最早的存世乐器正是贾湖骨笛[57]。管形乐器由于可以激发不同振动基频,一根管可以很容易地吹奏出两个五度关系的音。通过改变管长而形成的五度迭代相生,便可以形成一个音列(这种方法在后世被称为“三分损益法”)。在原始音乐的有限条件下,生成的音列迭代五次之后,便会近似回归到第一个音,形成了五音的一个“近似”循环。这五个音被称为宫、商、角、徵、羽。

对于先民来说,或许是五次生音的(近似)回归的物理规律,无疑成为在不断变化的宇宙中所发现的一个简洁而强大的秩序,从而赋予了“五”这个数字独特的宇宙意义。而五音依次相生并(近似)回归的循环模式,使之与五行理论以及其相生相克观念发生了紧密的互动。Martin Kern曾指出五行结构的由来极有可能是源自五音内在的数理关系[58]。我们可以看到,根据放马滩秦简所构成的五音与五行的对应图式中,五音的生音图式和五行的生克图式完全是同构的[59](图34)。五音相生图示是基于线性振动的声学物理规律而来,故而五音的数理关系为五行理论提供了合理性和说服力,甚至五行的理论图示很可能就是五音关系的发展演绎。

图 34 ˉ 放马滩秦简中五音与五行配位图示

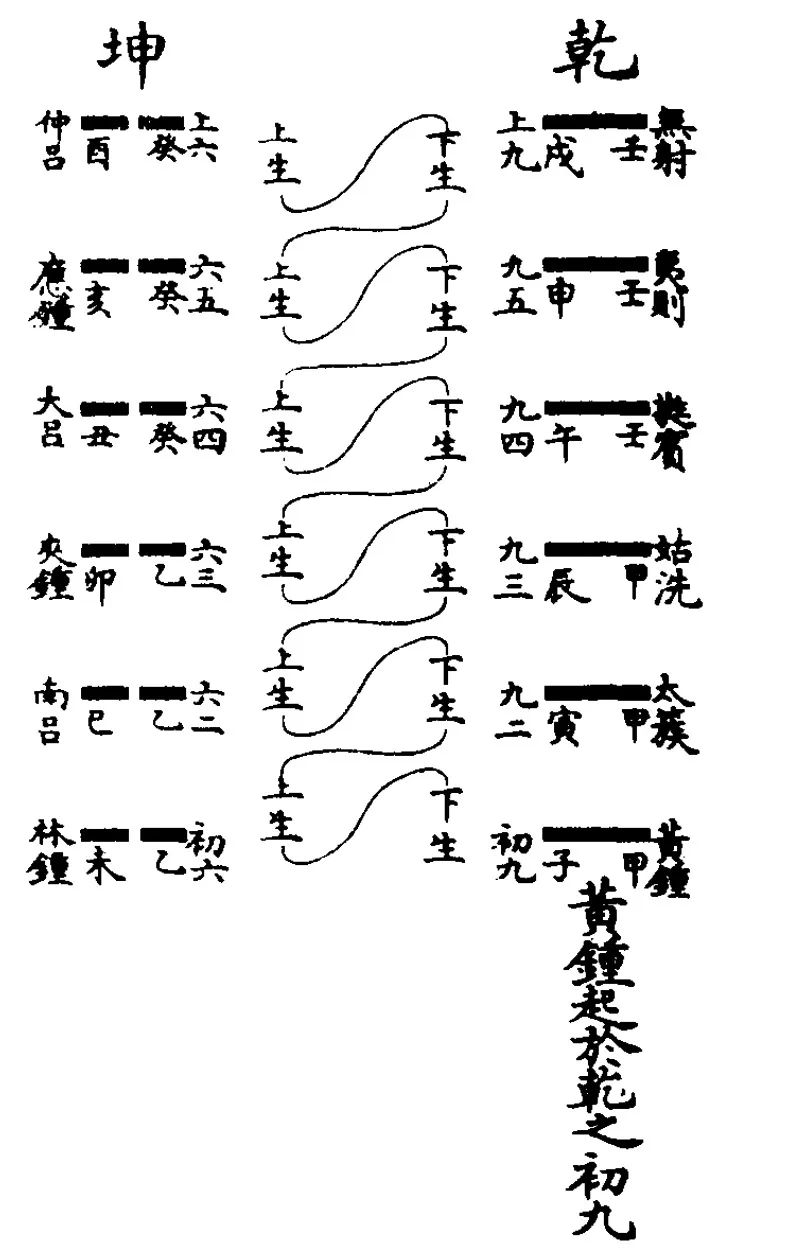

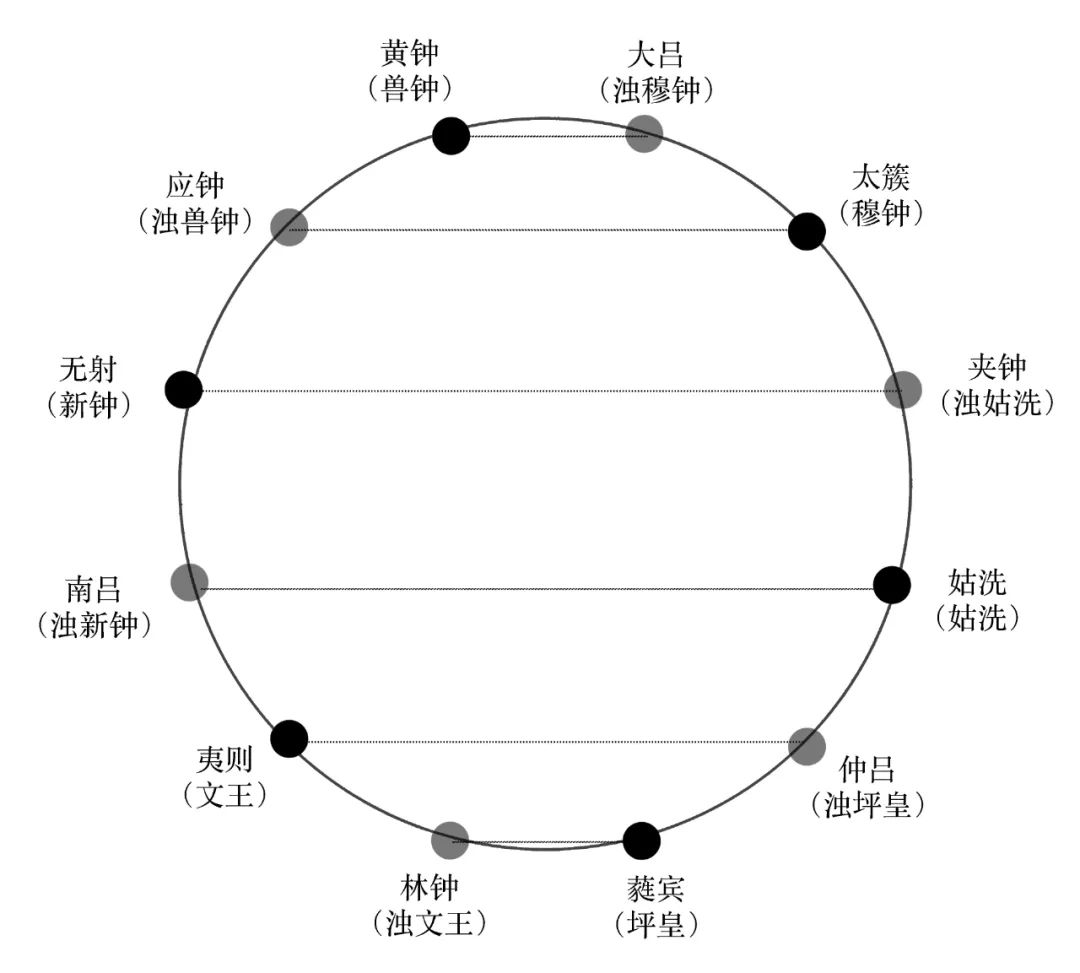

除了五音理论之外,早期中国乐律的另一基石是十二律理论。十二律理论的出现应该晚于五音理论,极有可能是随着制丝工艺的发展而产生出弦乐器之后才发展出来的理论。相较于吹管定音,弦的线性振动无疑要稳定精确许多,自然会使人们更加清晰地认识到通过五度关系的生音之法,在五次迭代之后,音位其实不能回归原音。然而,当迭代十二次之后,产生之音与初始音的误差已经缩小到人耳难以辨识的程度,故而古人便认为音之相生经过十二次之后便会回归,构成一个(近似的)音律循环,并将以此生出的十二音称为“十二律”(图35)[60]。在《礼记》之中,称其为黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。

图 35 ˉ 宋朱震《汉上易传》十二律相生图

“三分损益”的数理逻辑所产生的十二律的(近似)循环,与日月运转而产生的十二月为一年的周年循环,恰好有同样的数字“十二”。这种巧合,使得音乐进一步与“天道”相联系,使得华夏先民进一步认为乐律便是天地运行的内在规律,并将乐律推演到历法之中,贯彻到时间与空间度量的方方面面,并成为礼制政治系统的核心,形成了中国独特的礼乐文明[61]。可以说,通过音乐实践及其背后数学关系的思考,音乐理论被认为宇宙的基本秩序,象征着千变万化的自然现象背后稳定有序的无形法则。

例如,在《礼记·月令》上记载了十二律与十二月的对应,其关系如下:

孟春之月,律中太簇;仲春之月,律中夹钟;季春之月,律中姑洗。

孟夏之月,律中仲吕;仲夏之月,律中蕤宾;季夏之月,律中林钟。

孟秋之月,律中夷则;仲秋之月,律中南吕;季秋之月,律中无射。

孟冬之月,律中应钟;仲冬之月,律中黄钟;季冬之月,律中大吕。[62]

这种对应,认为十二个月潜在的气的属性分别相对于十二个音,音乐成为体验、度量和模拟宇宙时钟的一个重要方式[63]。十二律还被附加了阴阳的属性,分为六阳律(黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射)和六阴吕(大吕、夹钟、仲吕、林钟、南吕、应钟)。

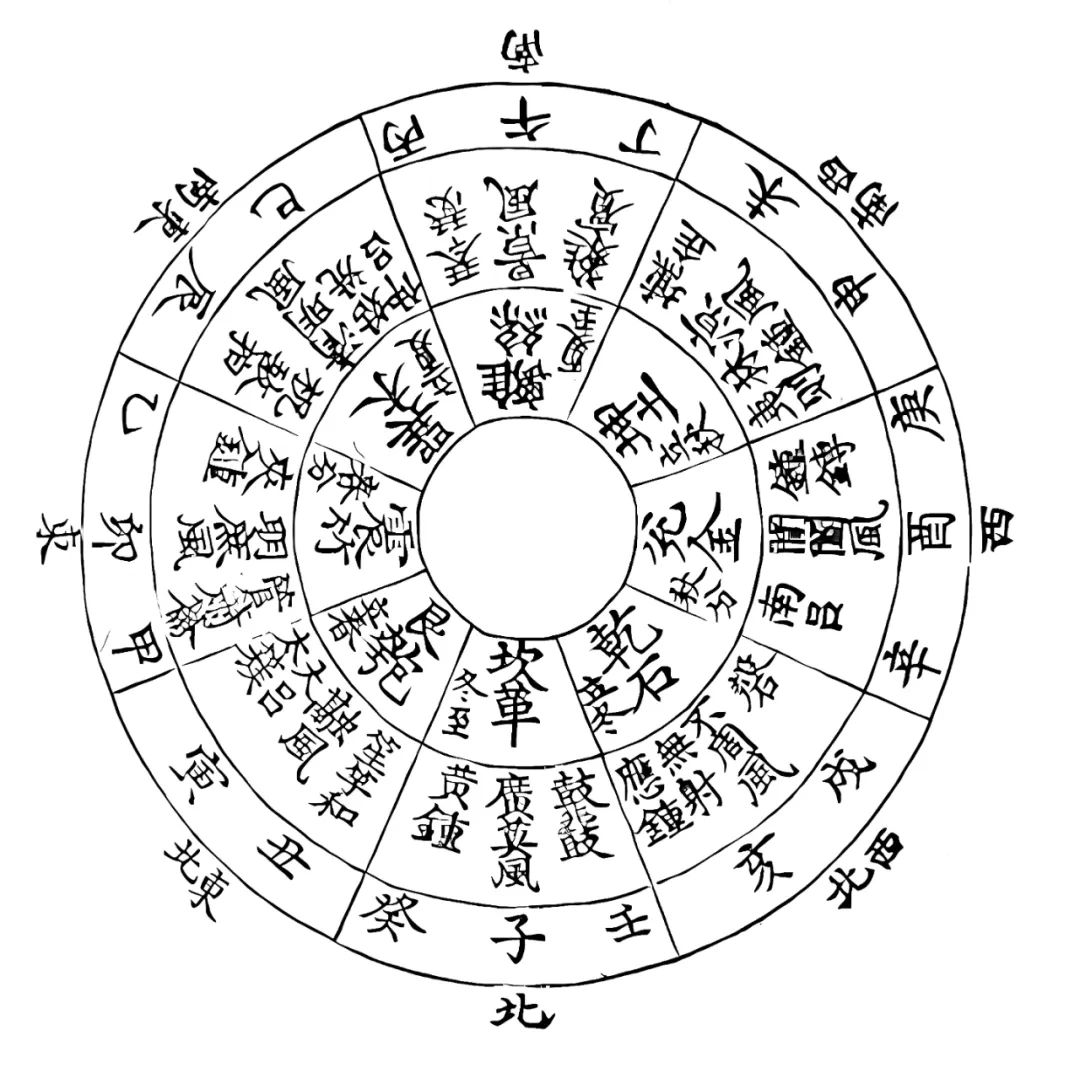

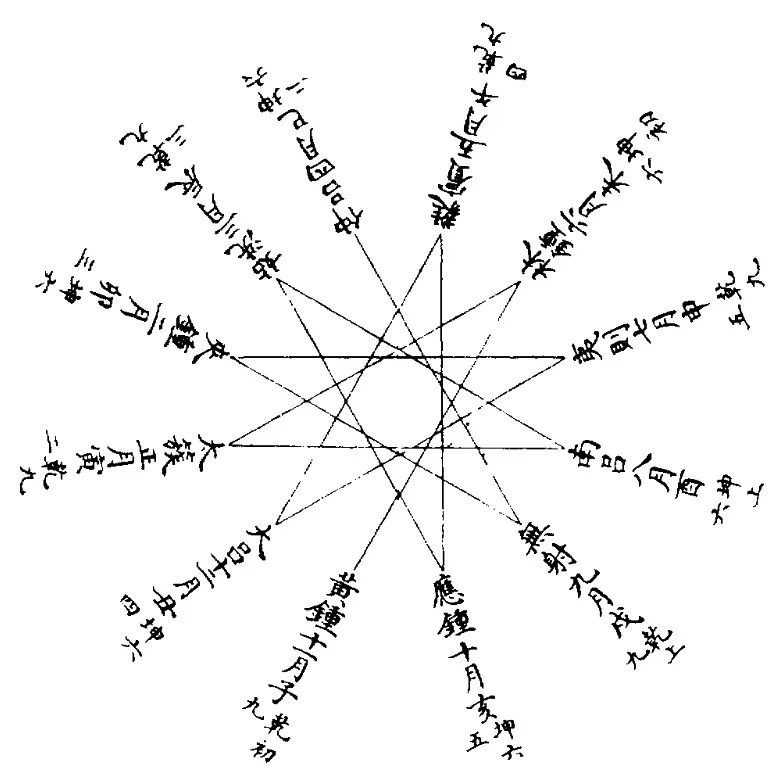

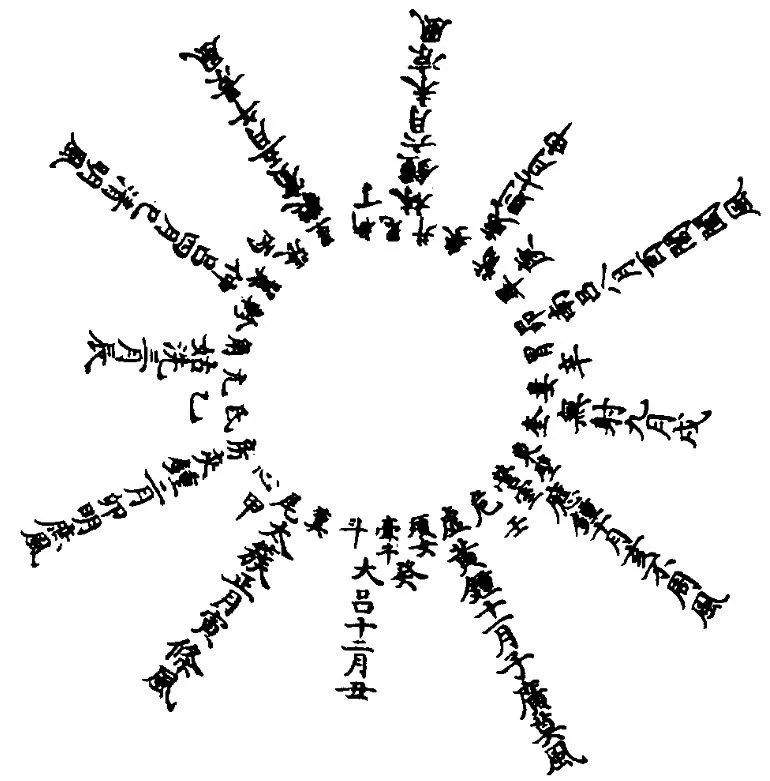

音乐对于宇宙认知的结构性作用,更为重要的体现便是融合乐律元素的宇宙式图。式图中乐律元素与世界的时空结构整合在一起,成为理解和把控宇宙的一个基本界面。先秦音乐式图资料中,最为完备的是放马滩秦简。放马滩秦简中保存了描绘音乐与各类宇宙元素的对应关系的式图以及详细说明文字。

整张式图是以一个方形图为中心。图中写有十二地支,周围注有“二地”“四时”“六律”“八风”等字样。根据程少轩、蒋文等学者的研究,该图周围的说明文字,勾勒出了五音、二十四时、二十八宿等宇宙元素的复杂对应方式。通过对说明文字的解析,程少轩先生认为放马滩秦简的文字应该是与式图(或式盘)结合使用的,并复原出如下式图(图36)[64]。

图 36 ˉ 放马滩秦简《钟律式占》式盘假想图

放马滩秦简可以说系统性地总结了音律(五音、十二律)与五行、十二月、二十四时、二十八宿等宇宙时空元素的对应。这样的图示同样揭示了乐律的时空性和图像性是先秦音乐最为重要的思维方式,律(音声)与式(图像)形成了不可分割的整体。

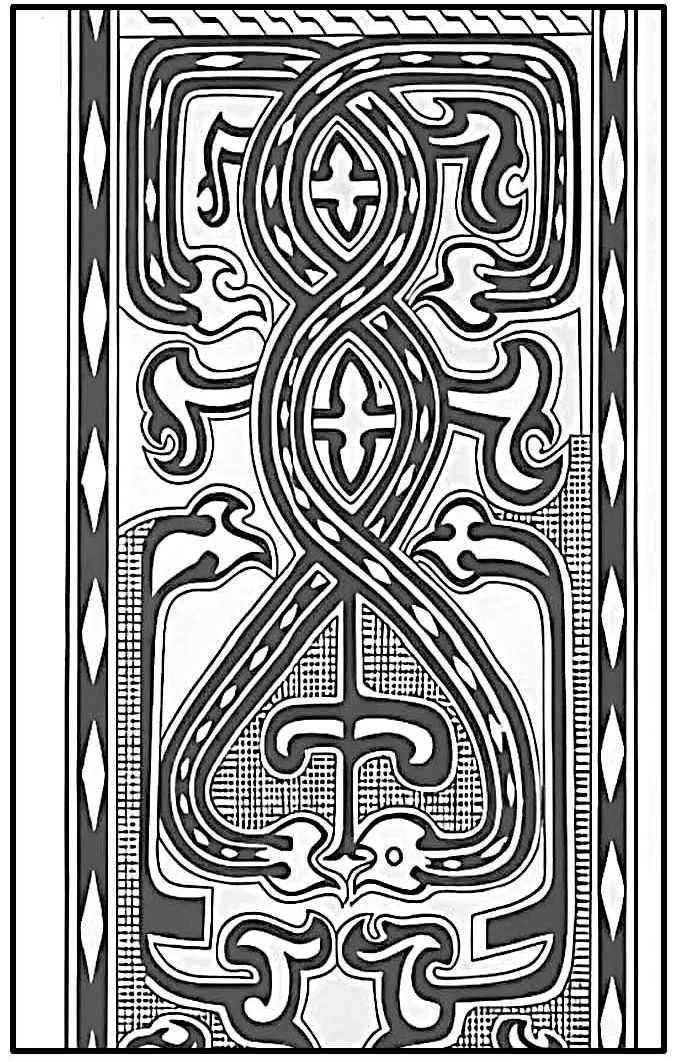

自放马滩秦简以降,乐律出现在大量与宇宙理论相关的存世式图之中。这种思维可以说贯穿了中国文化史,与放马滩秦简中的音律宇宙和占卜理论一脉相承。后世宋代朱震所著的解读周易的《汉上易传》,基于先秦乐律理论,延续了以乐律图示来解释宇宙阴阳运行的传统,例如其中的“律吕起于冬至之气图”(图37)通过五度相生的六阳律与六阴吕来配位和解释阴阳卦象,“十二律通五行八正之气图”(图38)描绘了乐律、月份、八风、二十八宿等元素的对应,“阳律阴吕合声图”(图39)解释了时空中阴阳相合的规律[65]。

图 37 ˉ《汉上易传》律吕起于冬至之气图

图 38 ˉ《汉上易传》十二律通五行八正之气图

图 39 ˉ《汉上易传》阳律阴吕合声图

在这些结合乐律的宇宙图式中,我们可以看到人们如何通过乐律理论将流变无穷的宇宙归纳入合理的秩序中,用以描述宇宙变化的基本框架和理论法则。乐律与宇宙式图的交融互动,不但是中国宇宙观念的重要特征,也是历代仪式音乐设计的根本逻辑,是我们深入解读曾侯乙墓“音—象”关系不可忽视的层面。

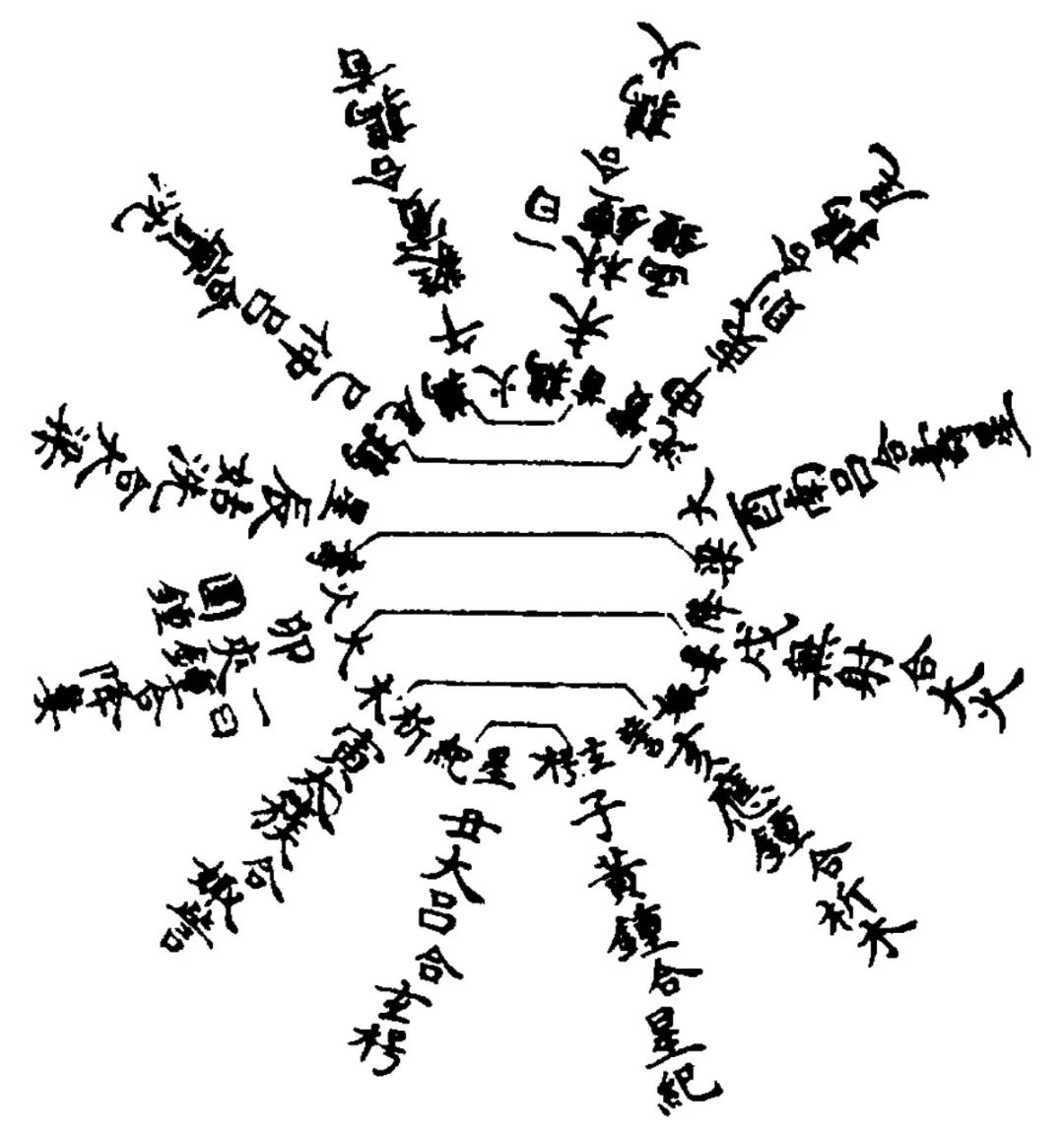

事实上,这些乐律相关的宇宙图式对于曾侯乙墓音乐系统的设计起到了至关重要的作用。虽然曾侯乙墓中的许多旋律乐器,如琴瑟笙箫等丝竹匏类乐器,已经无法复原其音乐属性,但金石类乐器,即编钟与编磬,不但音位的编悬顺序几乎完整无损,而且保存了极为详细的乐律铭文。接下来本文将从宫调(均)设置、旋宫铭文、钟音排布等乐律层面探索曾侯乙墓乐律设计背后潜在的宇宙结构和时空想象。

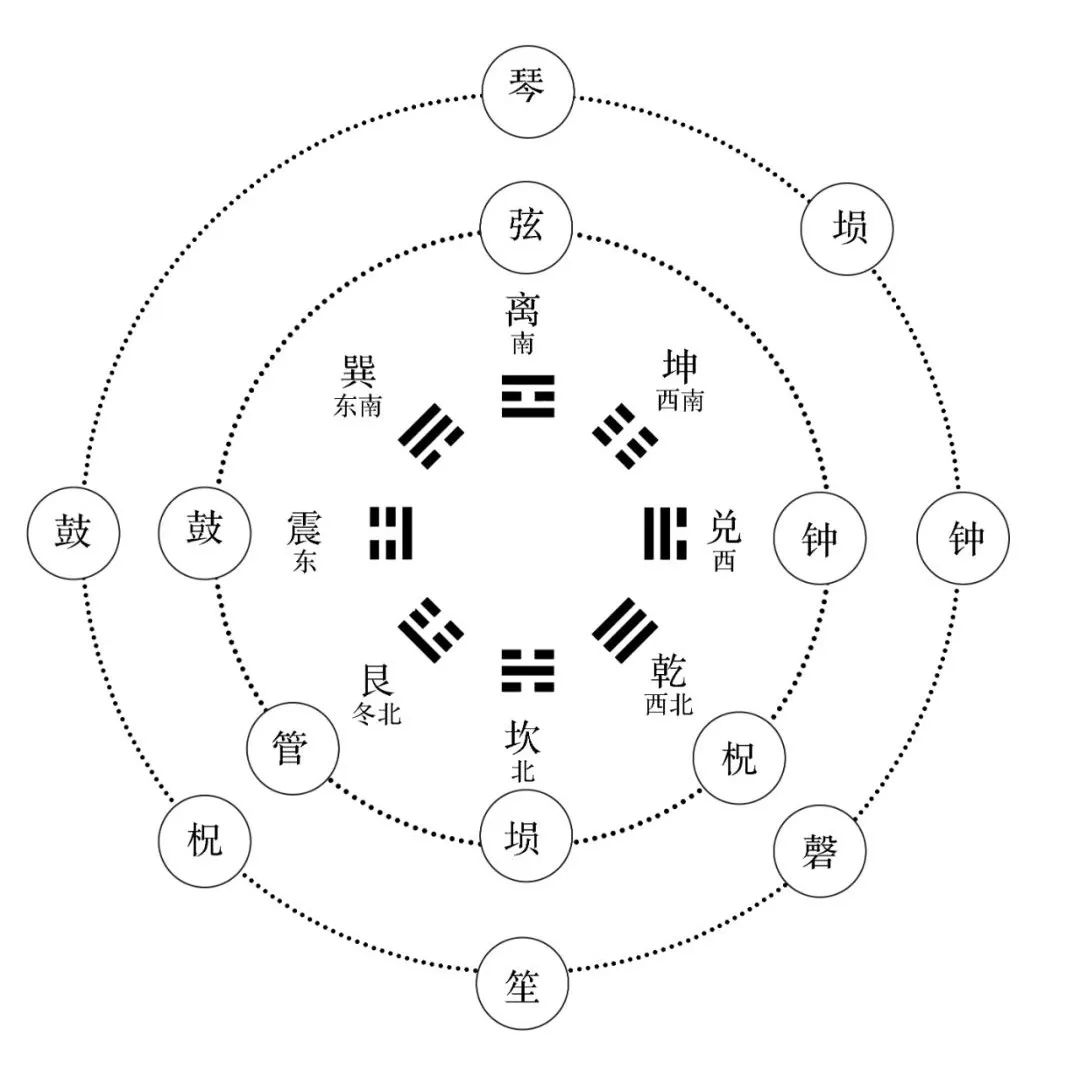

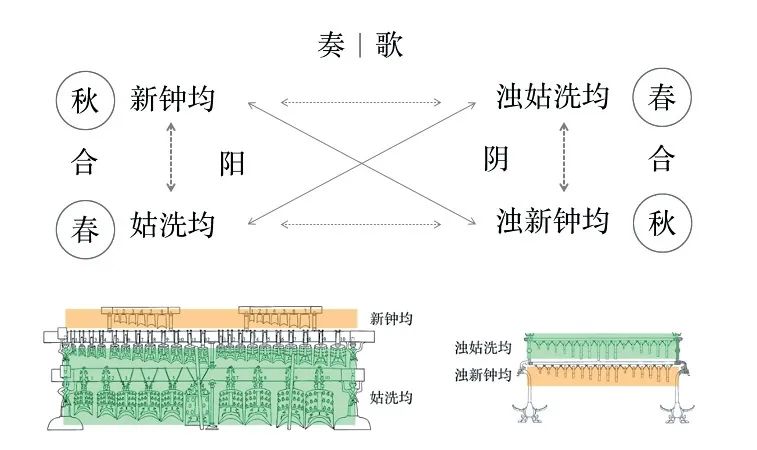

(二)春秋之调

首先,让我们关注曾侯乙墓钟、磬的均[66]律设置。正如前文所介绍,十二律与十二月分别对应,代表着一年中不同时间气的状态。在先秦的月令系统和礼乐仪式之中,对十二律的使用有着详细的规定:以十二律中的何音为均,要与仪式祭祀的目的、所在的月份节令相互对应,才能使得仪式的展开得到其应有的效果。在月令系统中,十二律的循环往复成为在声音维度模拟和感受时间运行的宇宙钟表(图40)。

图 40 ˉ 十二律与月份循环图示以及钟、磬均律

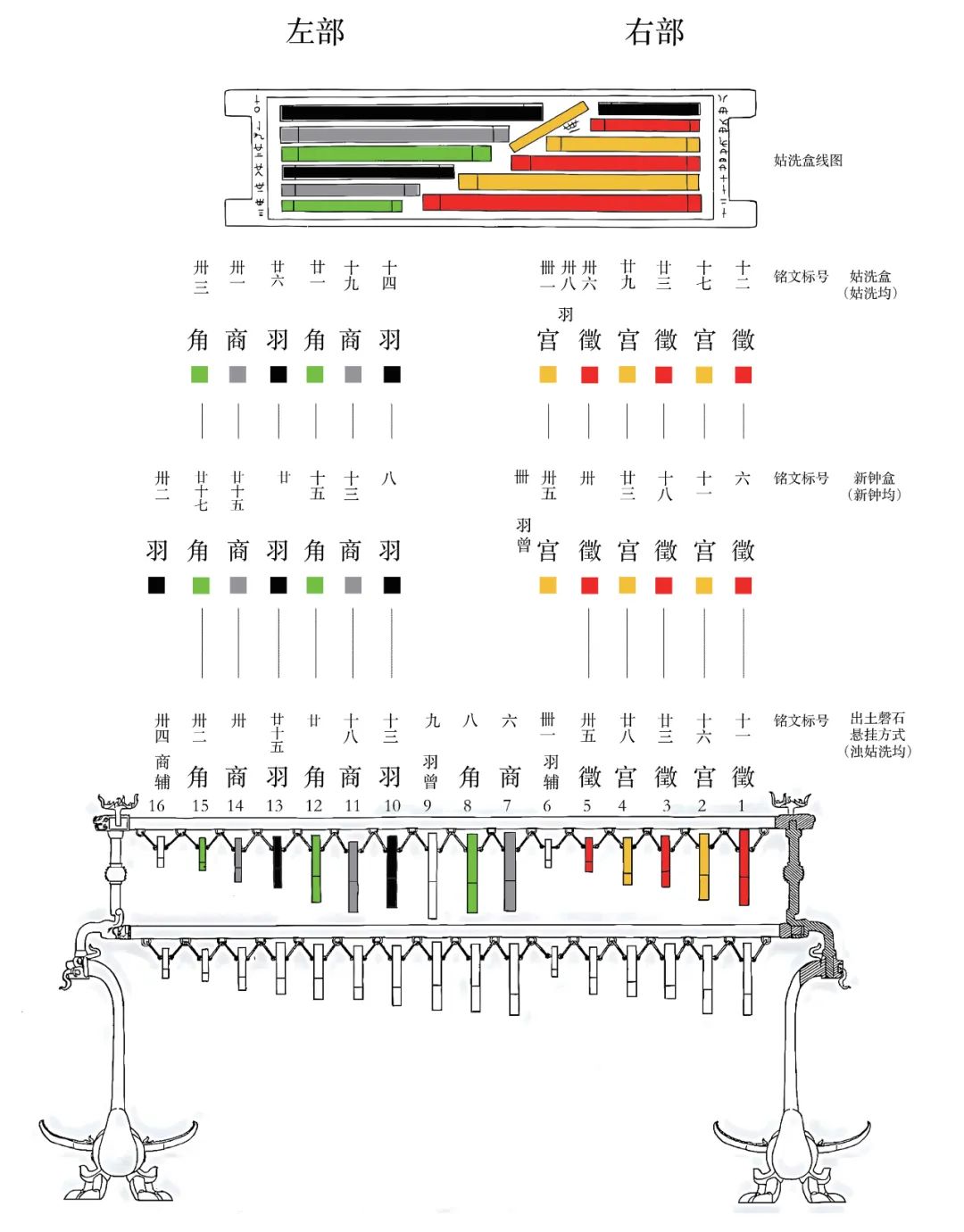

曾侯乙墓的编钟与编磬的音位,在铭文上都突出了两套编悬的基本均。这些基本均,就标示了曾侯乙墓音乐体系和时空节点的具体对应,对我们理解曾侯乙墓音乐系统的内涵有着至关重要的意义。通过曾侯乙编钟铭文可知,编钟的上层以“新钟”为均,下层与中层则以“姑洗”为均[67]。在编钟的中下层,钟架、钟钩上都明确地表明该钟的正鼓音是姑洗均之某音[68](图41),钟正面的正鼓、侧鼓再次铭刻它们在姑洗均中的音名。“姑洗”与“新钟”两律是楚国律名[69],对应经典周律系统中的“姑洗”与“无射”(参见楚律与周律名称对应表,图42)[70]。令人惊奇的是,这两律的选择形成了一个特殊的时空关系:它们在十二律的循环图示中正好为对角关系,分别代表着三月季春与九月季秋(图40)。

图 41 ˉ 编钟横梁铭文,标明各钟在姑洗均中的音名

请横屏阅读

图 42 ˉ 楚律与周律名称对应表

编磬的均律设置与编钟密切相关。首先,编磬的上下两层分别采用不同的均。通过磬石正面铭文以及磬盒所提供的上下层分组方法,我们可以分析出编磬的上层为“浊姑洗”均,下层为“浊新钟”均[71],分别对应于经典律名中的“夹钟”“南吕”。与编钟上下均律设计的思路完全一致,它们在十二律的循环图示中同样恰好为对角关系的两律,分别代表着二月仲春与八月仲秋(图40)。

编钟与编磬在上下层的均律在十二律的时空图式中都呈现出“春—秋”相对的有序结构,这显然不是一种随意巧合的现象。值得一提的是,出土于北室的三个装磬石的木盒及其铭文,明确地揭示了曾侯乙墓编磬上下层的均调关系和悬石规则[72]。从磬盒的磬槽和铭文来看,这套编磬原有四十一块相邻为半音关系的磬石,构成跨越三个八度的完整半音音列;所有的磬石可以根据相差六律的姑洗、新钟两均进行分组,两均的正五音分别装入“姑洗”盒与“新钟”盒中,剩余的音则为这两均的“间音”,装入“间音”盒。“姑洗”盒与“新钟”盒内部又分为左右两部分;在悬挂时,可以方便地把两盒的磬石按照盒内的左右分组,分别挂于上下两层的左右两部分,形成姑洗、新钟两均的音阶(图43)。

图 43 ˉ 曾侯乙墓编磬磬盒分音方法与出土编悬对比图示

然而,编磬出土时,磬架上悬挂的上下两层以“浊姑洗”“浊新钟”为均,与磬盒标出“姑洗”“新钟”的两个均位恰好相差半音;但上层“浊姑洗”均的音列排布与两磬盒中展示的“徵宫—羽商角”左右音列排布基本吻合[73](图43)。

由此可见,编磬可以上下两层有规律地同时转调,即上下两层之均在转调过程中可以一直保持十二律中的对角关系(相差六律)。这样的设计极其巧妙,因为对角关系、相差六律的两均的正五声磬石,正好相互错开,不会重复(图44)。同时,在时空观念上,将会使得编磬的上下两均一直保持“春—秋”相对或者“冬—夏”相对的格局。

图 44 ˉ 十二律中对角两均(即相差六律的两均)正五声分布图

编钟与编磬的上下层都采用了在十二律图中对角相对的两个均律,而对角相对的关系在宇宙想象中似乎有着极为重要的意义。在汉代《淮南子·时则训》[74]中已经明确将十二月图式中对角相对之关系称为“六合”:

孟春与孟秋为合,仲春与仲秋为合,季春与季秋为合。

孟夏与孟冬为合,仲夏与仲冬为合,季夏与季冬为合。

孟春始赢,孟秋始缩;仲春始出,仲秋始内;季春大出,季秋大内。

孟夏始缓,孟冬始急;仲夏至修,仲冬至短;季夏德毕,季冬刑毕。[75]

相“合”的两个月份还有着遥相交感的关联:“三月失政,九月不下霜”,“九月失政,三月春风不济”。

曾侯乙编钟下层、上层分别以姑洗(三月季春)与新钟(九月季秋)为均,编磬上下则以浊姑洗(二月仲春)与浊新钟(八月仲秋)为均,正是在各自编悬的上下空间构建出了一个春秋相“合”、阴阳相对的象征关系(图40)。

在无形的音律中存在的春秋相合的时空图式,与前文所分析的曾侯乙乐器物象的布置完全吻合:曾侯乙墓在四方位中尤为强调春秋相对的关系,不但钟、鼓上以纯粹的龙、虎来营造春、秋之物象(图29),在同墓的二十八星宿上也标定出了青龙、白虎二宫(图22);其他的礼器也多采用龙、虎的主题,分别设计器物上、下部分(图23、图24)。

除此之外,编磬的悬挂着意使用“浊姑洗”“浊新钟”为均,这使得钟与磬的音律之间形成了另一组非常精确的“阴—阳”对位关系。正如其律名所暗示的,钟与磬的均律是正、浊相对的。在曾侯乙墓编磬所使用的楚国律名中,六阴吕的命名便是在六阳律之前加以“浊”字。正如“清阳上天,浊阴归地”[76],阴吕律名中的“浊”字,突出了阴吕与阳律的“阴—阳”“地—天”关系。曾侯乙墓中,钟之两均为阳律,而磬之两均为阴吕,钟均与磬均恰恰形成了相差半音的清浊相对关系。这正是《庄子·天运》所谓“夫至乐者……四时迭起,万物循生……一清一浊,阴阳调和”。[77]这种“一清一浊”相对的关系,庄子称之“阴阳调和”,是天道至乐的一种理想状态。

更有趣的是,如果将钟与磬的上下均位平行对比,即姑洗与浊新钟(南吕)、新钟(无射)与浊姑洗(夹钟)组合,亦恰好符合《周礼·春官宗伯·大司乐》所记述的“奏—歌”所用的“阳律—阴吕”相互应和的关系(图45):

乃分乐而序之,以祭,以享,以祀。

乃奏黄钟,歌大吕,舞《云门》,以祀天神。

乃奏大蔟,歌应钟,舞《咸池》,以祭地示。

乃奏姑洗,歌南吕,舞《大》,以祀四望。

乃奏蕤宾,歌函钟,舞《大夏》,以祭山川。

乃奏夷则,歌小吕,舞《大濩》,以享先妣。

乃奏无射,歌夹钟,舞《大武》,以享先祖。[78]

图 45 ˉ《周礼·春官宗伯·大司乐》中“奏—歌”阴阳律吕相合关系图示

《周礼》中的仪式规范指出祭祀音乐中“奏—歌”,即器乐与声乐需要讲求“阴—阳”律吕的匹配[79],这种阴阳之声严格匹配的规则在前文所提及的宋《汉上易传》中被视觉化为“阳律阴吕合声图”(图39),足见这种乐律图示在宇宙观念中的重要意义。正如图中所显示的那样,《周礼》所规范的阳律阴吕的配合是以“黄钟大吕”到“林钟蕤宾”为对角线,形成水平向的左右对应。曾侯乙墓编钟与编磬在水平向的“无射(钟上层)—夹钟(磬上层)”“南吕(磬下层)—姑洗(钟下层)”的阴阳匹配关系,正是图式中中段的结构[80]。

总而言之,曾侯乙墓钟与磬的编悬中出现的四均,蕴含着令人惊奇的严整图式和时空关系。这种在乐律的时空图式上存在的隐形结构,为我们对于先秦礼乐的精细编排的研究提供了丰富的信息和线索。乐器系统中乐均的设置很有可能需要考虑到乐器内部以及乐器之间的“阴—阳”“清—浊”的对应关系,以极为精密的音乐结构和音乐过程来模拟宇宙阴阳的复杂而动态的交织变化。

曾侯乙钟磬均律设置中的阴阳规律总结如下(图46):

第一,钟采用阳律为均,磬采用阴吕为均;

第二,编钟上下采用“新钟均”“姑洗均”,为季秋、季春相合;

第三,编磬上下采用“浊姑洗均”“浊新钟均”,为仲春、仲秋相合;

第四,钟上层与磬下层的“新钟均”“浊新钟均”,为阴阳、清浊相对;

第五,钟下层与磬上层的“姑洗均”“浊姑洗均”,为阴阳、清浊相对;

第六,钟上层与磬上层的“新钟(无射)均” “浊姑洗(夹钟)均”,符合《周礼》规范的“歌—奏”阴阳合声关系;

第七,钟下层与磬下层的“姑洗均” “浊新钟(南吕)均”,符合《周礼》规范的“歌—奏”阴阳合声关系。[81]

图 46 ˉ 曾侯乙钟磬均阴阳、春秋、清浊关系图示

曾侯乙墓乐器系统不但在乐均的设置上充满了阴阳、清浊对应的经营,同时在音位排布和铭文排布的细节上同样体现着对阴阳关系的重视。在编磬上,其乐律铭文,将阳律音名篆刻于磬石上部,而阴律全部篆刻于磬石下部[82];又如编钟最上一层第2、3组钮钟,则着意按照正鼓音为六阳律、侧鼓音为六阴吕的方式来排布,在十二月律图中形成极为有序的阴阳相交的图示[83]。

(三)阴阳孕生

在乐均选择、铭文撰写和乐音安排上,曾侯乙墓钟磬中蕴含“春—秋”相合、“阴—阳”匹配的严整关系,说明十二律的阴阳属性并不只是音乐宇宙文化中的一套抽象理论,音乐的阴阳理论已经深入乐器的设计制作和仪式音乐的实际操作之中,让我们不得不重新考察先秦音乐文化中的阴阳内涵和相关的文化意义。

在先秦文献中,音乐的本质与源头被定义为阴阳两气。《国语·周语》直接指出:“律,五声,阴阳之法也。”[84]《吕氏春秋·大乐》进一步阐释道:

音乐之所由来者远矣,生于度量,本于太一。太一出两仪,两仪出阴阳。阴阳变化,一上一下,合而成章。浑浑沌沌,离则复合,合则复离,是谓天常……凡乐,天地之和,阴阳之调也。[85]

《吕氏春秋·大乐》认为音乐的由来与本质便是“太一”所生的阴阳两气。从前文的分析来看,曾侯乙编磬、编钟所展现的乐均、乐音的排布和匹配,正是在物质呈现和音乐演奏的层面试图构建“阴阳变化,一上一下,合而成章”的状态。

音乐维度的阴阳调和、“合而成章”具有重要的仪式功能。在先秦的宇宙观中,声音的阴阳匹配,是一种术数上的抽象形式;而大量早期音乐理论,则明确指出音乐系统的阴阳调和有着实际的功效。阴阳的协调是宇宙有序运行的基础,阴阳交合可以孕育和养护生灵万物。音声是否阴阳调和,直接影响宇宙间生命系统的繁荣或衰败。

在天地之间,生命的生存状态无疑是与人类最为切实相关的问题。在中国早期的宇宙观中,生命来自阴阳两气的交合。正如《庄子·田子方》所说:“至阴肃肃,至阳赫赫;肃肃出乎天,赫赫发乎地,两者交通成和而物生焉。”[86]这种生命观念被结合入音乐理论中,阳律(清)属天,阴律(浊)属地,故而先秦音乐理论中认为阴律、阳律的相合正是天地相合,而具有令万物萌发生长的力量。

事实上,阴阳音声可以催生生命的观念有着深远的传统。这种声音的阴阳孕生能力,可以在音声的起源传说之中洞见一二。音乐的阴阳律吕本身便带有雌雄相交的生命隐喻。《吕氏春秋·仲夏季·古乐》中记载了十二律吕来自雌雄凤凰之鸣:“昔黄帝令伶伦作为律……听凤皇之鸣,以别十二律,其雄鸣为六,雌鸣亦六。”[87]而早期中国又充满动物(尤其是鸟类)通过声交、音感而孕的想象。《禽经》云:“鹤,以声交而孕。雄鸣上风,雌承下风,而孕。鹊,以音感而孕。鹊,乾鹊也,上下飞鸣则孕。”[88]认为鹤、鹊等鸟类是由声音而孕育。《庄子·天运》写道:“虫,雄鸣于上风,雌应于下风而风化。”也认为“虫”之生命由声音相交而化育。更有《淮南子·泰族训》曰:“腾蛇雄鸣上风,雌鸣下风,而化成形,精之至也。”[89]“风化”原意即指阴阳之音交合而化育新的生命。在这些早期中国的文献中,我们可以看到鸟类、龙蛇、虫类,都被认为是通过“声交”“音感”“风化”等方式,以声音为媒介而完成阴阳交感、交配受孕[90]。

正是因为音声背后雌雄孕生、音感交合的内在逻辑,所以在战国时期的音乐理论中,无一不强调音乐具有通过阴阳清浊的交合来完成“孕生万物”的功能。故而《庄子·天运》中指出“至乐”追求“一清一浊,阴阳调和”,音律中阴阳的应和,完成“万物循生”。《周礼》同样指出通过音乐来“合阴阳”,以助成万物的生长,将六阳律与六阴吕做阴阳相合的设计则被认为是“大师”掌乐的功能所在。

《周礼·春官宗伯下·大师》:

大师:掌六律、六同,以合阴阳之声。

阳声:黄钟、大蔟、姑洗、蕤宾、夷则、无射;

阴声:大吕、应钟、南吕、函钟、小吕、夹钟。 [91]

上古颛顼、帝喾之乐,也被认为其功能在于通过阴阳交融,使得生命得以萌发、养育、繁衍。《白虎通·礼乐》中明确指出:“颛顼曰《六茎》者,言和律吕以调阴阳,茎者著万物也;帝喾曰《五英》者,言能调和五声,以养万物,调其英华也。”[92]

可以说,曾侯乙墓对于钟与磬乐均的阴阳清浊属性的严密排布,正是以音乐“调和阴阳”而“育生成化”的精心设计。在曾侯乙墓中,音乐本身的阴阳孕生生命的想象在其图像系统中得到充分呼应。曾侯乙墓中的乐器图像,均为成对出现的动物:钟架、钟座上的虎纹表现为对虎;鼓座上表现缠结交媾的龙蛇;瑟饰以上下相对的凤鸟;磬架饰以左右相对的鹤形怪兽;筑饰以交媾的双蛇——这些图像无不突出与乐律设计相呼应的阴阳交合、孕育生命的主题(图47)。

图 47 ˉ 曾侯乙墓乐器视觉设计中对兽造型

《礼记·乐记》中直接指出“乐之道”在于天地阴阳交合,作用于生命的生长:

是故大人举礼乐,则天地将为昭焉。天地欣合,阴阳相得,煦妪覆育万物,然后草木茂,区萌达,羽翼奋,角觡生,蛰虫昭苏,羽者妪伏,毛者孕鬻,胎生者不殰,而卵生者不殈,则乐之道归焉耳。 [93]

这段话并不是笼统地描述宇宙顺应礼乐之后的美好景象,而是对先秦音乐孕生观念的直接阐述。这段话反复强调“萌”“妪”“孕”“胎”“卵”,以突出音乐孕生之能。

曾侯乙乐器上的动物造型的细节,完全呼应了《礼记·乐记》中音乐的阴阳交合所带来的“羽翼奋,角觡生,蛰虫昭苏,羽者妪伏,毛者孕鬻”的效果,磬上之鹤羽翼奋起,鼓座之龙蛇惊蛰昭苏,编钟虎饰成双偶对;尤其是对于“角觡生”,不但龙头上生角,立鹤上更是生角觡,表达一种生命激昂、蓬勃而生的意境(图48)。在乐器系统的云气纹中还可见动物的爪、目逐渐涌现而出,犹如音乐力量带来生命的孕育成形。

图 48 ˉ 曾侯乙墓视觉系统中“角觡生”的生灵造型

可以说,曾侯乙墓乐器图像系统的阴阳交合、雌雄相对、翼奋觡生的生灵场景,正呼应了这个乐器系统在乐律上“合阴阳”的严密设计,将无形的音乐在天地宇宙之间“调和阴阳”而“育生成化”的过程生动地外化呈现。

注释:

[1]郭庆藩:《庄子集释》,王孝鱼校点,中华书局,1961,第658—659页。

[2]亦作虡,常用于簨虡一词,分别指古代钟、磬类编悬乐器架子的横梁与立柱。

[3]毕达哥拉斯的天体音乐论(Harmony of the Spheres, Musica Universalis)认为,天体运动和音乐之间存在着密切的关系。他认为,宇宙中的各种天体的运动都可以用音乐来描述,因为它们的运动具有数学规律性。毕达哥拉斯把这种关系称为“宇宙的和谐”,并认为它反映了宇宙的本质。这种思想在中世纪又与基督教神学尤其是中世纪柏拉图宇宙观结合。参见Andrew J. Hicks, Composing the World: Harmony in the Medieval Platonic Cosmos (New York: Oxford University Press, 2017)。

[4]参见李纯一:《先秦音乐史》,人民音乐出版社,1994。刘美枝:《试从汉代乐律思想略论乐律与历法之关系》,《台湾音乐研究》2006年第3期,第21—44页。Erica Brindley, Music, Cosmology, and the Politics of Harmony in Early China (Albany: State University of New York Press, 2012)。戴念祖、王洪见:《论乐律与历法、度量衡相和合的古代观念》,《自然科学史研究》2013年第2期,第192—202页。

[5]司马迁:《史记·列传》卷一百一十二,裴骃集解,金陵书局本,第2958页。

[6]Jenny F. So ed., Music in the Age of Confucius (Seattle: University of Washington Press, 2000), p.18.

[7]邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,金城出版社、西苑出版社,2015,第114页。

[8]马新民、郭移洪、李元芝:《叶县旧县四号墓春秋铜蟠龙建鼓座修复与保护》,《华夏考古》2012年第3期,第141—147页。

[9]程露:《虎踞龙盘钟离寻踪——安徽博物院馆藏青铜龙虎纹建鼓座》,《文物鉴定与鉴赏》2021年第11期,第10—13页。文中认为鼓座造型为龙虎盘绕;然“虎头”造型有待斟酌,或为龙首。

[10]南京博物院、江苏省考古研究所、无锡市锡山区文物管理委员会:《鸿山越墓发掘报告》,文物出版社,2007。朱国伟:《古越国音乐研究的新突破点——无锡鸿山越墓的发掘》,《星海音乐学院学报》2011年第3期,第44—48页。王子初:《鸿山乐器五说》,《中国历史文物》2009年第5期,第18—35页。

[11]郑玄注、贾公彦疏《周礼注疏》,彭林整理,上海古籍出版社,2010,第1604页。

[12]《周易·说卦》:“万物出乎震,震东方也……震为雷,为龙。”

[13]《尔雅翼》卷二十八 ,四库全书本。

[14]吴澄:《易纂言》卷十,四库全书本。

[15]黄晖:《论衡校释》第一册第六卷,中华书局,2017,第290页。

[16]陈立:《白虎通疏证》卷三《礼乐》,吴则虞点校,中华书局,1994,第123页。

[17]应劭:《风俗通义》卷六,四库全书本。

[18]Roel Sterckx先生对鼓与春季、东方、生灵复苏的关联有深入分析,参见Roel Sterckx,“Transforming The Beasts: Animals and Music in Early China,” T'oung Pao 86 (1), 2002: 12-13。

[19]欧阳询:《艺文类聚》卷四十四《乐部·笋虡》,汪绍楹校,上海古籍出版社,1999,第790页。

[20]先秦纹饰中的动物形态往往是多种动物元素的变幻组合,常常无法归类于某种特定的动物。但战国时期的动物形态往往有其主题,对于动物主题的分辨无疑对于理解其设计内涵有着重要意义。

[21]《中国音乐文物大系》总编辑部编《中国音乐文物大系·河南卷》,大象出版社,1996,第104—106页。

[22]《中国音乐文物大系》总编辑部编《中国音乐文物大系·山西卷》,大象出版社,2000,第58页。

[23]太原市文物考古研究所:《晋国赵卿墓》,文物出版社,2004,第32—36页。.

[24]《中国音乐文物大系》总编辑部编《中国音乐文物大系·山西卷》,第60—62页。

[25]哈佛大学美术馆馆藏编号1943.52.178。

[26]哈佛大学美术馆馆藏编号1943.52.108。

[27]《中国音乐文物大系》总编辑部编《中国音乐文物大系·山西卷》,第78—81页。

[28]许慎:《说文解字注·虍部》,段玉裁注,许惟贤整理,凤凰出版社,2015,第371页。

[29]许慎:《说文解字注·金部》,段玉裁注,第1233页。

[30]陈立:《白虎通疏证》卷三《礼乐》,第126页。

[31]何宁:《淮南子集释》卷五《时则训》,中华书局,1998,第411页。

[32]如《墨子·三辩》:“昔诸侯倦于听治,息于钟鼓之乐。”

[33]鸳鸯盒右侧编钟图下部绘制编磬,磬之属性分析见后文。

[34]严可均编《全上古三代秦汉三国六朝文·全汉文》卷二十五,中华书局,1958,第264页。

[35]邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第188页。

[36]陈立:《白虎通疏证》卷三《礼乐》,第121页。

[37]房玄龄等:《晋书》卷二十二《志》第十二,清乾隆武英殿刻本,第295页;杜佑:《通典》卷第一百四十三,清乾隆文渊阁四库全书钞内府藏本,第6123页。

[38]何宁:《淮南子集释》卷五《时则训》,第422页。

[39]陈立:《白虎通疏证》卷三《礼乐》,第127页。

[40]引自《古今图书集成·经济汇编·乐律典》,第七三八册,第一百一卷。

[41]参见王意乐等:《海昏侯刘贺墓出土孔子衣镜》,《南方文物》2016年第3期;王仁湘:《海昏侯墓孔子主题衣镜散论》,《中华文化论坛》2020年第5期,第4—20页

[42]《汲冢周书》第八卷,孔晁注,商务印书馆,1929,第171页。

[43]郑玄注、贾公彦疏《周礼注疏》,第895页。

[44]同上书,第1640—1644页。

[45]汉代郑玄注《考工记》曰:“裸者,谓虎豹貔螭为兽浅毛者之属。”可见这里的裸属与《大戴礼记·易本命》中的“五虫”以人为“裸虫”的理论不同。

[46]王先谦:《荀子集解》,中华书局,1988,第383—384页。

[47]郑玄注、贾公彦疏《周礼注疏》,第877页。

[48]何宁:《淮南子集释》卷五《时则训》,第379—441页。

[49]陈立:《白虎通疏证》卷三《礼乐》,第121、127页。

[50]成伣等编《乐学轨范》(原本影印韩国古典丛书),大提阁,1973。

[51]对宇宙时间的表达是一种贯穿于中国早期艺术设计的思维,详见Eugene Y. Wang, “Time in Early Chinese Art,” in A Companion to Chinese Art, ed. Martin Powers and Katherine Tsiang (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc, 2015), pp.212-231, https://doi.org/10.1002/9781118885215.ch10。

[52]郭庆藩:《庄子集释》,第501—502页。

[53]王红星等:《湖北枣阳九连墩M1乐器清理简报》,《中原文物》2019年第2期,第4—18页;王红星等:《湖北枣阳九连墩M2乐器清理简报》,《中原文物》2018年第2期,第17—29页。

[54]参见Hicks, Composing the World。

[55]中国古代生律法,又称“五度相生法”“隔八相生法”。在发音弦上欲求其上方五度音,减去该弦长的三分之一,即三分损,可得;欲求其下方五度音,增加该弦长的三分之一,即三分益一,可得。依此而生律,故称“三分损益法”。此法初见于《管子·地员》。

[56]对早期中国音乐宇宙观念的系统研究参见Kenneth J. DeWoskin, A Song for One or Two: Music and the Concept of Art in Early China, Michigan Papers in Chinese Studies, No. 42 (Ann Arbor: Center for Chinese Studies, University of Michigan, 1982)。

[57]《中国音乐文物大系》总编辑部编《中国音乐文物大系·河南卷》,第10—11页。

[58]Martin Kern, Die Hymnen der chinesischen Staatsopfer: Literatur und Ritual in der politischen Repräsentation von der Han-Zeit bis zu den Sechs Dynastien, Sinologica Coloniensia, Bd. 19 (Stuttgart: F. Steiner, 1997), pp.43-44.

[59]五音与五行的对应方式在传世文献中不尽相同,从放马滩简、孔家坡简等出土文献中,可见早期的五音与五行的对应图中元素的内在顺序和关系也是同构的。参见程少轩:《放马滩简式占古佚书研究》,博士学位论文,复旦大学,2011,第81页。

[60]参见朱震:《汉上易传:十一卷;周易卦图三卷;周易丛说一卷》,通志堂,清康熙十九年(1680),哈佛大学燕京图书馆善本馆藏,seq. 408-409。

[61]戴念祖、王洪见:《论乐律与历法、度量衡相和合的古代观念》,《自然科学史研究》2013年第2期,第192—202页。

[62]孙希旦:《礼记集解》,沈啸寰、王星贤点校,中华书局,1989,第399—505页。

[63]参见薛冬艳:《从吹律听风到候气应律》,《南京艺术学院学报(音乐与表演)》2018年第3期,第5—10页。

[64]程少轩:《放马滩简式占古佚书研究》,第96页。

[65]参见朱震:《汉上易传》,seq. 401-419。

[66]均,对应西方乐理中的“key”,即是指以某音为宫音来形成音阶。在本文中,为了讨论的清晰,以十二律中的某律为宫音来组织音阶即称之为“某均”。

[67]编钟中下层铭文明确表明姑洗为其均,上层2、3组编钟铭文则以新钟为均,上层1组编钟的铭文未说明其均,通过测音可知这套编钟音准偏差颇大,有数钟偏离新钟均,暂不讨论。参见黄翔鹏:《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》,《音乐研究》1981年第1期,第22—47页;李纯一:《曾侯乙墓编钟的编次和乐悬》,《音乐研究》1985年第2期,第65—66页。

[68]本文采用根据铭文释出的通用字来讨论曾侯乙墓乐律。编钟铭文原字以及释读原理,详见邹衡、谭维四主编《曾侯乙编钟(上)》,第229—251页。

[69]曾侯乙墓铭文在广义上属于楚系文字,铭文提到的律名涉及楚、曾、齐、周、晋、申等国的律名,又以楚律名为主。本文主旨在于讨论乐律关系,在论述中使用楚律名与周律名。

[70]曾侯乙墓编钟上涉及的各国律名对应关系表,参见黄翔鹏:《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》,《音乐研究》1981年第1期,第23页。

[71]关于曾侯乙编磬架上编悬的律均问题,学界有着不同的观点。本文赞同应有勤、孙克仁提出的上下两层为浊姑洗均、浊新钟均之论点,详见应有勤、孙克仁:《曾侯乙编磬“间音”新解与编列研究》,《中国音乐学》1989年第4期,第65—76页。关于学界对曾侯乙磬律的其他观点,参见李纯一:《曾侯乙墓编磬铭文初研》,《音乐艺术》1983年第1期。王安潮:《也谈曾侯乙编磬乐律铭文中的音阶问题》,《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2007年第2期。冯光生、徐雪仙:《战国曾侯乙编磬的复原及其相关问题的研究》,《文物》1984年第5期。

[72]曾侯乙编磬磬盒设计与编悬方法,学界已有深入分析,参见李纯一:《曾侯乙墓编磬铭文初研》,《音乐艺术》1983年第1期;应有勤、孙克仁:《曾侯乙编磬“间音”新解与编列研究》,《中国音乐学》1989年第4期,第65—76页。

[73]“徵宫—羽商角”左右分组的音列设计,是一个未被完全解析的现象,根据宋克宾先生的研究,编磬左右分组编悬的方式在洛庄汉墓的编磬中还有体现。参见宋克宾:《先秦左、右分组编悬的延续——从曾侯乙墓磬匣刻文再析洛庄汉墓第五、六套编磬的编次和音列》,《中国音乐学》2020年第4期,第30—38页。

[74]《淮南子》成书虽晚在西汉,但总结和发展了诸多战国时代的宇宙认知模式,可以为我们理解战国时代的思维提供线索。

[75]何宁:《淮南子集释》卷五《时则训》,第437—438页。

[76]杨维杰:《黄帝内经素问译解》,乐群出版公司,1976,第56页。

[77]郭庆藩:《庄子集释》,第501—502页。

[78]郑玄注、贾公彦疏《周礼注疏》,第831页。

[79]《周礼》中记载的十二律名在音乐操作上存在模糊性,“奏黄钟,歌大吕”可以解释为表演黄钟音高、大吕音高的单音,或解释为表演黄钟均、大吕均的音乐,本文暂从后者。

[80]钟磬的搭配属于器乐内部,虽然与《周礼》中的“歌奏”,即器乐与人声的搭配有着不同之处,但这种阴阳音律严格匹配的共同结构似乎不是偶然,极有可能是早期中国礼乐设计中的一种基本模式。

[81]应有勤、孙克仁已经注意到编磬上下均律之间的精密设置,言道:“律名有无前缀与悬法本身构成了‘上、下’‘清、浊’‘阴、阳’等关系的种种奇特现象,细细捉摸,令人妙趣横生。”参见应有勤、孙克仁:《曾侯乙编磬“间音”新解与编列研究》,《中国音乐学》1989年第4期,第65—76页。

[82]参见宋克宾:《新钟为界,外阳内阴——论曾侯乙编磬铭文“乐律关系”的呈现与刻写位置的关系》,《音乐艺术(上海音乐学院学报)》2022年第3期,第104—113页。

[83]对于编钟三层2—3组钮钟的研究,参见王湘:《曾侯乙墓编钟音律的探讨》,《音乐研究》1981年第1期,第70页;黄翔鹏:《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》,《音乐研究》1981年第1期,第23页。

[84]《国语》,上海师范大学古籍整理组校点,上海古籍出版社,1978,第123页。

[85]吕不韦:《吕氏春秋新校释》,陈奇猷校注,上海古籍出版社,2002,第255页。

[86]郭庆藩:《庄子集释》,第712页。

[87]吕不韦:《吕氏春秋新校释》,陈奇猷校注,第284—485页。

[88]陶宗仪:《说郛》卷十五《师旷禽经》,上海涵芬楼排印本,第16页。

[89]何宁:《淮南子集释》卷二十《泰族训》,第1382页。

[90]关于中国早期宇宙想象中音乐对于动物的作用,参见Roel Sterckx,“Transforming The Beasts: Animals and Music in Early China,” T'oung Pao 86 (1), 2002: 1-46。

[91]郑玄注、贾公彦疏《周礼注疏》,第876页。

[92]陈立:《白虎通疏证》卷三《礼乐》,第101页。

[93]孙希旦:《礼记集解》,第1010—1011页。