一文看懂中国山水画的演变历程

对于讲究一脉相承的中国山水画来说,绘画的变革是在连续的仿古运动中完成的。如果说,西方的艺术运动是具有反叛精神的,它们通过颠覆与批判传统,创造出独特的艺术形式,那么,中国的山水画家们则象是传统文化的拥护者。

他们对古画与古法始终怀有一份敬意,非但不去反对它,还千方百计地想要接近它,触碰它。在中国山水画的语境中,“古意”是一个褒义词,它意味着对永恒与美的接近。

然而,这种仿古主义并不意味着对古画的絶对模仿,它意在学习古人的笔法,以求得个人之变。或许,与其说画家们在模仿古人的笔法和造型方式,不如说他们为了接近古画中呈现的某种近似永恒的精神,从而学习古人的表现手法。这类画家追求的是精神与情感的共鸣,他们通过各自的山水形象与古人进行神交,以获得精神上的满足。

南宋·李唐《万壑松风图》台北故宫博物院藏

倪瓒,是其中最具代表性的画家之一。他曾在《狮子林图》的自跋上写道:“此画深得荆关遗意,非王蒙辈所能梦见也。”庄子说:“意之所随者,不可以言传也。”所谓意,絶非说得清、道得明的具体现象,而是某种超越表象的精神;更无法通过对山石形象进行单纯的模仿获得。

倪瓒不像后来的董其昌与“四王”,力致于模仿并复兴古人的笔法和山水形象,他在古法的基础上,发展并创造出一种个性化的绘画风格,对后世产生了深远的影响。这种发展模式,在中国画家中来说应该是先进的。

元·倪瓒《渔庄秋霁图》上海博物馆藏

中国绘画中讲究的笔墨技法全然存在于文化的延续中。这使得中国的绘画史很难用时代来划分,山水画的发展历程中并未出现断代的现象。画与画之间的关系则象是建立在牢固的血缘关系之上。

倘若将《匡庐图》《寒林重汀图》《溪山行旅图》《早春图》等视为山水画的先辈,《万壑松风图》《六君子图》《青卞隠居图》等作品则可看作它们不同时期的子孙后代。它们身上流淌的血液是相同的,形式却又有所不同。这些世世代代的山水画家们象是来自同一个家族,他们十分重视血脉之间的关系,并以此为荣。

即便如此,从绘画风格的角度来说,中国山水画经历了一次又一次从再现客观世界的自然主义,到抒发主观情感的表现主义风格的变革。

在变革中,山水形象的意义发生了一些变化。山石先是被描绘成一个具有神性的,不可侵犯的形象,具有某种崇高性与雄伟性,后来逐渐被弱化,成为表现画家内心情感的载体。这种变化在画面的结构设计以及笔墨的运用上得以体现。从构图上来讲,这是一个由繁入简的过程;而从笔墨的角度来说,则是一个不断朝个性化,或者说,书法性用笔发展的过程。

所谓书法性用笔,可以从两个角度来解释。首先,书法用笔意味着好的线条。在西方,色彩一直被认为是绘画的灵魂所在。当我们在观看一幅傅统的油画作品的时候,在平滑的色块表面,很难找到用笔的痕迹。似乎这些暴露个性的笔触是画家们极力想要掩盖的,他们更加注重的是由无数线条构成的彩色块面所呈现的效果,而非线条本身。

荷兰·维米尔《穿蓝色衣服的女人在读一封信》

阿姆斯特丹国家艺术博物馆藏

这与重视线条的中国艺术很不同。在中国,线条是书法和绘画的基础。评判一个书法家或画家功力的高低往往是看他的线条好壤,而好的线条是所有书法家和画家共同追求的。至于什麽是好的线条,就像什麽是好声音一样,通常不容易用语言表达出来。

按照王季迁老师的说法,只有两种用笔,一种是平衡的,即重心在笔墨的中心;另一种是不平衡的,即重心在笔墨的中心之外。好的用笔则是重心在笔墨的中心。由此,好的线条是包含着内在力量的,有重心的。从这个角度来说,历朝历代,好而有力的线条都可以称得上书法性用笔。

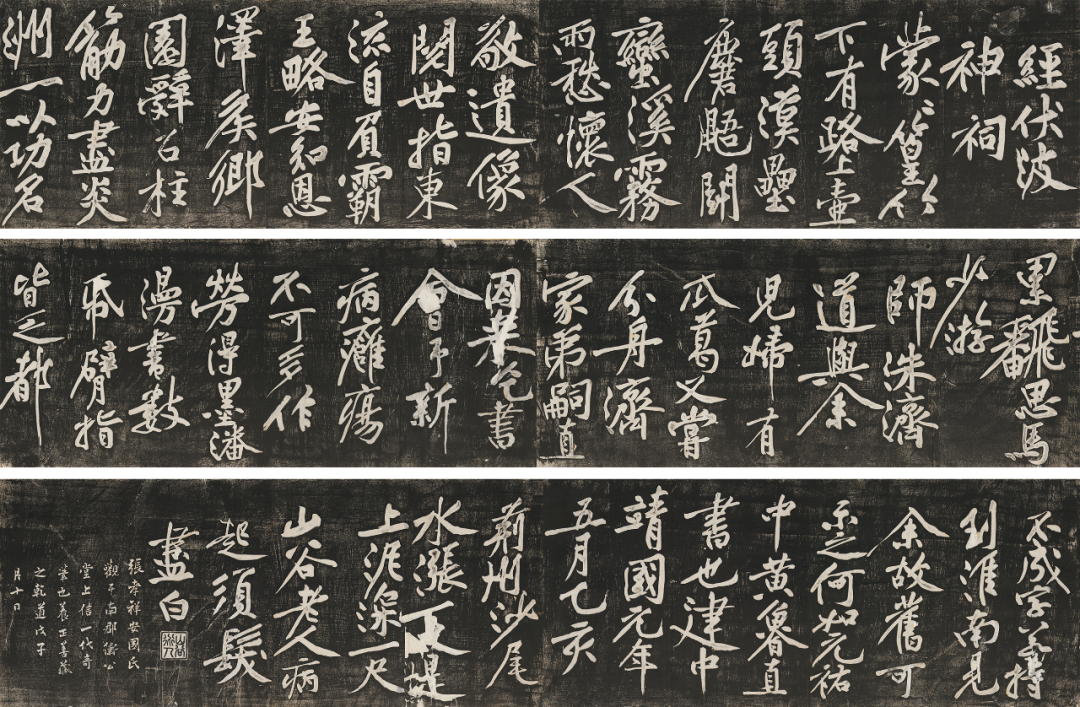

北宋·黄庭坚《经伏波神祠诗》(民国拓本)

书法性用笔的另一层意思则是与山水画的风格有关。方闻在《心印:中国书画风格与结构分析研究》中提出了“书法性山水画风格”的概念。作为中国独有的造型艺术,书法是最能体现创作者个人性情的艺术形式。不同的书体所呈现的造型效果也截然不同。

楷书是大小统一的文字,字态平整端正,显示出一种克制与谨慎;相反,草书的线条如行云流水,呈现出自由流畅的动态美;而隶书,字态横平竖直,一派天真朴实。其中,数草书和隶书的表现力最强,也最能表现艺术家内心的情感,由单纯、豪放的个性化线条构成的图样令人想到设计感十足的抽象绘画。

南宋·梁楷《太白行吟图》东京国立博物馆藏

方闻认为,在元代,山水画进行了一次风格上的变化。由于社会政治上的剧烈变动,元代文人画家不再像宋代画家那样客观地描绘自然丘壑,而是愈来愈多地将注意力放在表现内在的自我。他们将内心的情感世界寄托于笔墨之间,以此抒发个人的情感与思念。

以倪瓒为首的元代文人画家,在古人的皴法上掺入了许多个性化的表达。以倪瓒为例,他的山石不是由单一的皴法构成,而是混合了披麻、斧劈、马齿等皴法,并用渴笔擦染的方式表现。这种变化多端的笔法赋予了山石意味深长的即兴性,仿佛每一笔都源自于情绪的波动,笔墨与笔墨之间相互呼应,产生一种韵律感。

所谓书法性运笔,即意味着不用图绘来描绘自然,而是追求以书法用笔来融合自我与物象。

元·倪瓒(传)《秋林远山图》台北故宫博物院藏

然而,在用笔的自由与笔墨的趣味性被不断强调的同时,人们对写实结构的发展愈来愈不重视。宋人山水讲究泉径清晰,景物之间的结构合理,符合自然规律,对事物的结构关系往往交代得比较清楚。与之相较,元以后的多山水画对结构关系的交代显得含糊不清。诸如,王蒙的画《青卞隐居图》中,向上延伸的山群脱离写实,山石的形态以及其间的空间关系并不符合常理。整个画面有一种纵横之势,不断向上、向左、向右地伸张,呈现的效果是自然的。

与此同时,为了达到表现自我的目的,画家们对整体面的构图意识下降了。从这个时期起,画面结构的设计愈来愈趋向于简约自由,与北宋时期那复杂严谨的构图框架形成鲜明的对比。同时,这也意味着风格上的巨大转变:人们开始将重心放在抒发内心的情感上,对雄伟风格的追求便减弱了许多。

元·王蒙《青卞隐居图》上海博物馆藏

北宋以及五代时期的山水画,多为气势宏大的中堂式巨轴。画面中的主峰高耸壮硕,四周群峰环抱,如同巨碑一般屹立在画面的中心。这类作品多表现高远的景致,强调垂直的动势,以表现山的崇高以及雄伟。一系列的山水形象在统一的空间里连续后退并重叠在一起,互不干扰的山形轮廓巧妙地消失在山根周围的云烟中。画面中近、中、远三景的划分通常比较明确:近处主要描绘平坡、水域或者岩岸古树,中景描绘的多为山峦与矮树,远景则以表现主峰及山群为主。

范宽无与伦比的杰作《溪山行旅图》是这一时期雄伟山水的完美体现。这幅完成于十一世纪的非凡之作具有一种纪念碑式的崇高感。几乎占了画面三分之二的巨峰庄严中正地矗立在中央,与之相比,面下方的人物显得极为渺小,甚至微不足道。

毫无疑问,这幅画的描绘物件是山本身。无论是密集的树林,还是在赶路的商队,都不过是为了凸显出它的伟大与崇高。画面被明确地划分成三段,分别由空白的山路与缥缈的云烟隔开。范宽在《溪山行旅图》中所传达的是山水所承载的某种超越认知,通往永恒的精神。

北宋·范宽《溪山行旅图》台北故宫博物院藏

随着雄伟的山水风格逐渐被抒情主义取代,画面不再趋向于表现丘壑的凌然深邃以及宏伟的气势,而是多了一层来自人的温度与意趣。这时,画面的构图从原来表现山河磅礴气势的全景式风格,过渡到了具有浪漫气息的截取式风格。

所谓截取式,是指那些相较于全景式构图而言,画面信息相对精简,看起来象是从全景式画面中提取出来并加以放大的画面。这类作品摒弃了北宋山水画里的博大广的空间感,不再以描绘大千世界以及某种超越局限的精神为目的,而是专注于某一种具体的景象,通过放大与强调,以达到抒发个别情感的效果。如果说,王蒙在《青卞隐居图》里,通过密笔叠加出来的山群,想要表现的是焦或者急迫的情绪,那么善于用疏笔皴染出寒林枯石的倪瓒,则是通过山水表现文人的清高与不屈不挠。

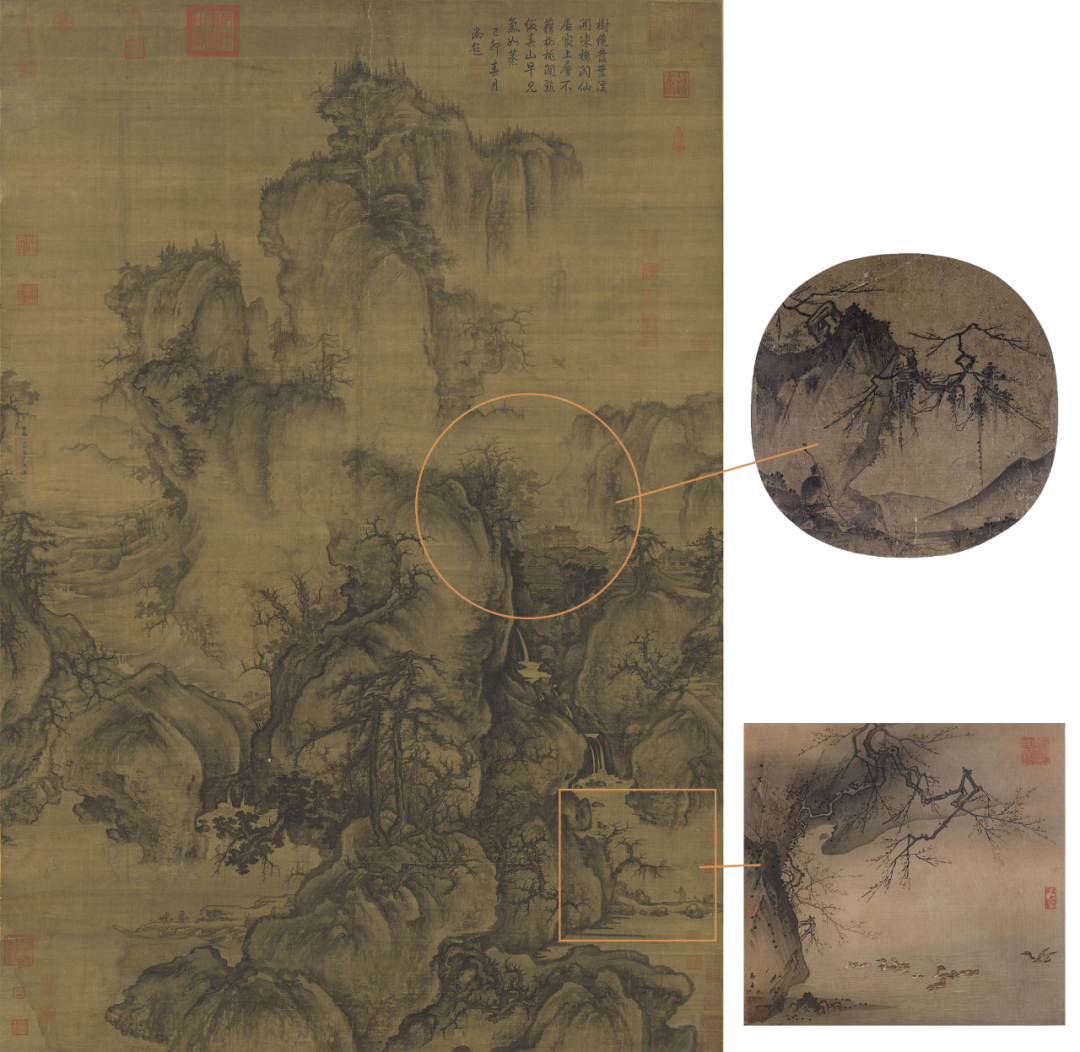

左:北宋·郭熙《早春图》,右:南宋·马远《山水图》和《梅石溪凫图》

从作品的尺寸来说,截取式风格的作品往往要比全景式山水小。它们不再像《早春图》那样野心勃勃,想将高远、深远和平远一并囊括在一个画面中,而是学会了取舍。

在《六君子图》中,三远法中的平远被大大地扩大了,整个画面由六株乔木,大片的河水以及远山构成,完全不见高远和深远的踪影。这种用大面积的水域连结近景与远景,由前向后呈横向分割层次的构图方式,取自董源的《寒林重汀图》,也被称作一江两岸式。在《青卞隐居图》里,窄长的画面则象是被裁剪过一様,呈S形状的山峰群充斥了整个空间,一股窒息感扑面而来,不留供人呼吸换气的余地。很明,除了高远,用来表现空间度以及深度的平远和深远被下意识地弱化了。

元·倪瓒《六君子图》 上海博物馆藏

但是,在复兴主义盛行的明代,曾被南宋画家侧移,以至完全移出画面的主峰再次回到了画的中央。明代的山水画,试图从马远、夏圭的边角式构图中解脱出来,立志恢复北宋时期的山水画语汇。三段式的全景式构图风格又一次走进了历史舞台,面中的山水形象也日趋丰富。此外,画中大量的写实物象冲淡了那股一直弥漫在南宋山水画中,单纯并具有诗意的浪漫气息。

不过,这些想要复兴北宋山水的明代画家们,却始终未能摆脱南宋院体风格的影响。同样是三段式的全景构图,明代山水画对事物结构以及三景之间的空间关系交代得仍旧含糊不清。近、中、远三景的衔接处理往往趋于简单且不自然。为了表现空间进深,近景部位的松石往往被画得很大,占据大量的面积,再通过大量烟霭或水域的使用将远景中的山峰与之隔开。这样的空间处理,使得画面的重心从原来的远景部位转移到了点景丰富的前景。

明·唐寅《松林扬鞭图》旅顺博物馆藏

在范宽的《溪山行旅图》中,人物、楼宇等点景在面中几乎占不到什么分量,即使被移出画心,也不会对主峰的崇高感与雄伟性造成任何决定性的影响。而在唐寅、戴进、蓝瑛等明代画家的山水画里,这些点缀之景却逐渐取代了山石,成为了画面的中心。

如果说,范宽在《溪山行旅图》里描绘的是大自然的某种神性,唐寅的作品里,传达的更多是一种人文精神。在明代的山水画里,即使被安排在画面的中央,山峰也不再以巨碑的姿态出现。山的凌然之气不复存在,取而代之的是一种亲切感。它变得更加通情达理,也更有人性。

清·八大山人 《安晚册-叭叭鸟》 京都大德寺藏

与此同时,在书中追求融合自我与物象的文人画家,继续沿袭从倪瓒、吴镇、黄公望等元代画家那发展而来的书法性笔墨,画面多为清雅淡逸的隐士生活。到明末清初的时候,这种简约自由的构图方式被后来称为“四僧”的八大山人、石涛等人发展到了极致,画面里的信息变得愈来愈简洁,有时候祇有一棵苍松,或者一块山石。

从最初的全景式的大型构图到后来截取式的小型构图,从自然主义的写实皴法到表现主义的书法性笔墨,中国山水画经历了一次缓慢的变革。然而,这场变革是温柔的,它来得自然而然,且不慌不忙,仍在延续。