从出土情况论明清窖藏白银

字号:T|T

2023-07-26 19:54 来源:中国钱币博物馆

窖藏是考古遗迹的一种。在《中国考古学大辞典》有专门的词条解释,即“古代出于特殊原因,一批器物被埋藏于窖穴中。窖藏器物的原因多种多样,或为避免战祸,或是物主一时迁居他处等。比较常见的有青铜器窖藏、金银器窖藏、瓷器窖藏等。窖藏器物因有共存关系,通常有助于器物断代研究”。《北京考古史》中对窖藏做了这样的阐释:“窖藏文物是古代人们在某种特殊情况下,为了保护自己的财富而临时掩藏起来的一种储藏方式,其出土物较集中地反映了古代社会手工业发展的情况。分钱币窖藏、金属器及瓷器窖藏等。”此外,著名考古学家徐苹芳先生对所谓窖藏有以下的论述:“在考古学上,窖藏遗存是不同于居住遗址、手工业作坊遗址、军事遗址和宗教遗址的一种特殊遗存。它是在突发事变过程中,人们特意藏匿有价值的财宝和器物的一种方式,是在很仓促的情况下掘地埋藏的,有用砖石砌成地窖的,也有直接埋在土坑内的,不管是在地窖或者在土坑内,多将埋藏的财宝器物装在金属或陶瓷缸罐中。窖藏的地点隐蔽,大多数已离开居址,也有在居址内就地埋藏的。窖藏遗存由于面积小,地面不留痕迹,发现都是很偶然的。窖藏本体上面的原生的地层叠压关系很容易被破坏,给判断埋藏年代造成了困难。被埋藏的遗物多是当时最有价值的,有些内容丰富的窖藏便成了轰动一时的考古新发现”。

以上阐释各有侧重,综合起来可以对古代窖藏大致有这样的理解,首先它是一种遗迹,是人们有意识地埋藏物品的场所。窖藏是有目的储藏,是一种带有主观意识的行为。窖藏的原因是储备、战乱、迁移,以及其他突发事件等而把物品埋于地下、或临时埋藏而后未取,或是某些宗教礼仪活动的遗留。所藏的器物多是有价值的物品,但是作坊遗址的遗留物通常数量较多,这可能需要视情况区别对待。窖藏还可以理解为蓄藏和储藏。

窖藏货币是在过去把铸币埋藏于地下,待以后需要时再取出,但多数情况是未能取出而一直被埋藏于地下直至考古发现。货币被窖藏的原因可能是出于所有者的偏好,实际的货币需求大于货币供给时,比如战争、灾难等。一般情况下,人们只有在不安全、不和平的年代会这样做。因此窖藏货币可以理解为一种经济行为,其目的是希望这些货币在将来仍然能够发挥其价值。窖藏货币也一样具有货币的四个职能,即价值尺度、流通手段、支付手段和储藏功能。其中价值尺度和流通手段是货币的基本职能。从经济学上讲,窖藏中铸币的构成主要由经济学中的格雷欣法则发挥作用,即价值被相对低估的铸币消失,而价值相对高估的铸币被储藏起来,这就暗示了金银通常不和铜质货币一同出现于窖藏之中(但可以同时存在于墓葬和其他遗存)。总体上,在相同条件下,窖藏中某种货币占多数,也可说明其生产量大。

中国是长期使用青铜货币为主的国家,黄金很早就已经被使用,但是它的货币机能是不完整的。而白银却在历史长河的发展中成长为成熟的货币。进入明清时期,白银在社会生活中的地位和重要性越来越显著。因此对窖藏白银进行考察和梳理,或可从中对白银的使用情况和角色演化补充或提供更多证据。

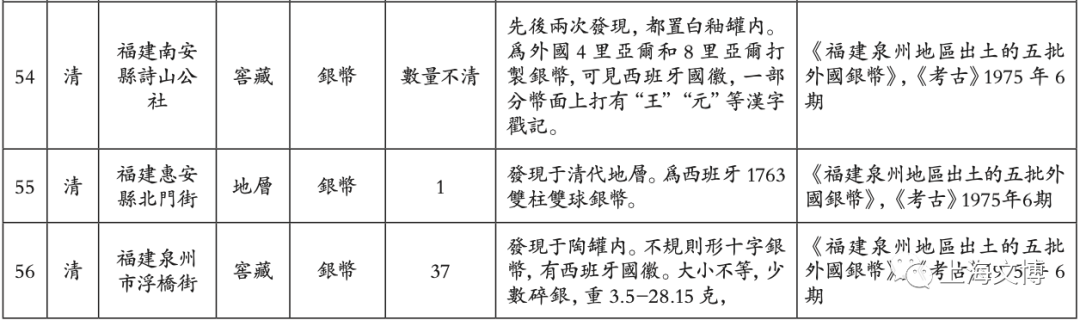

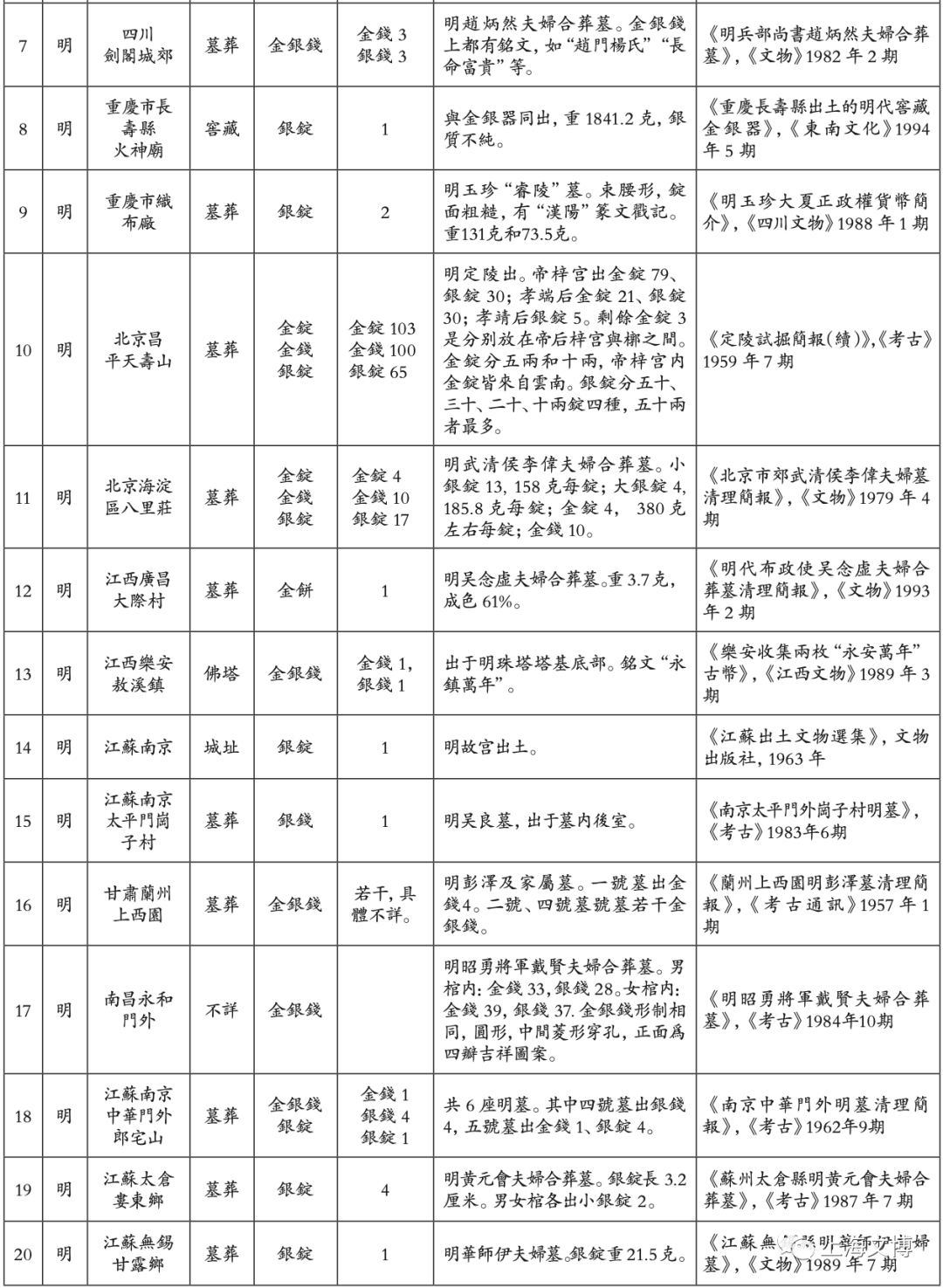

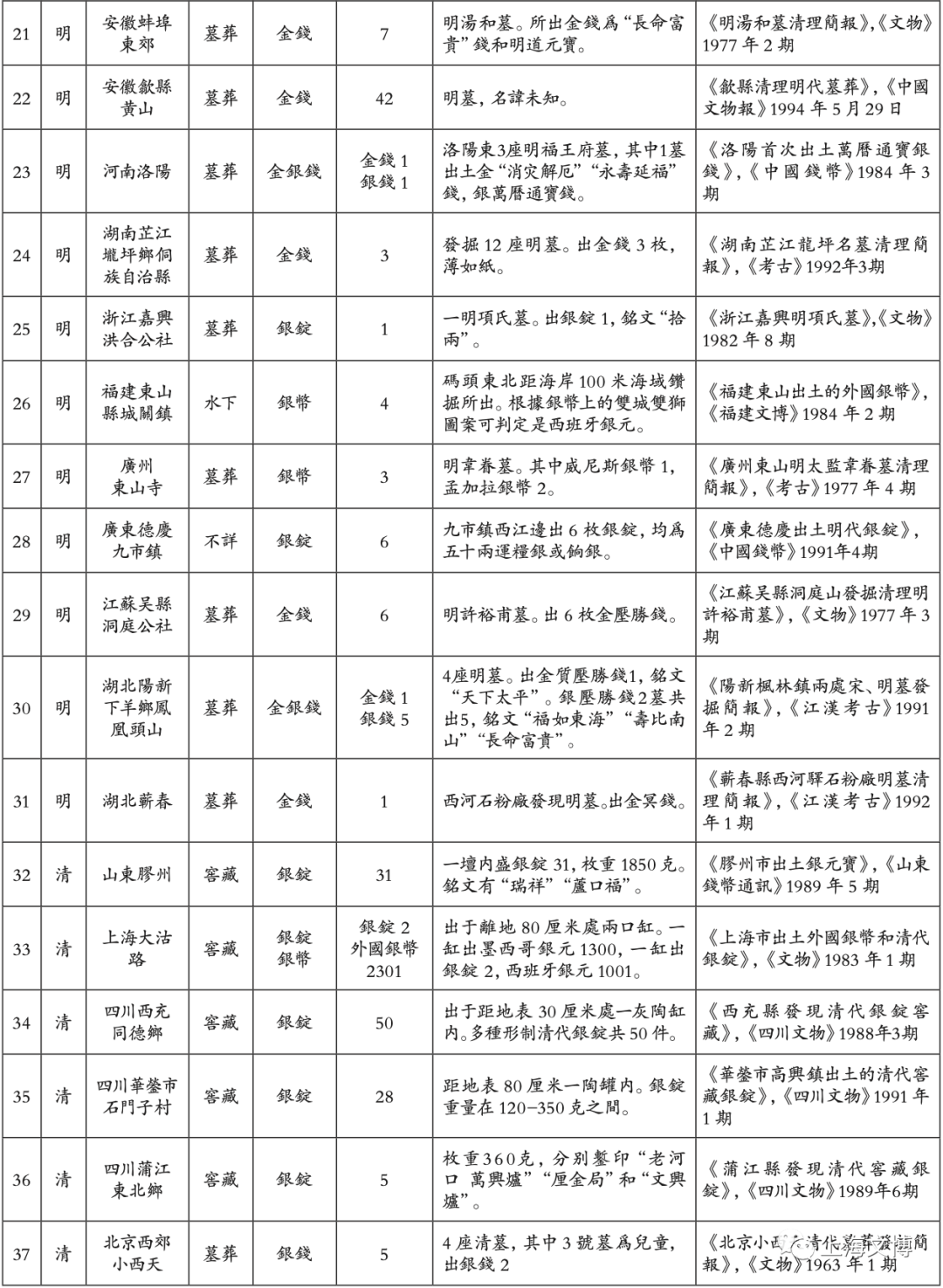

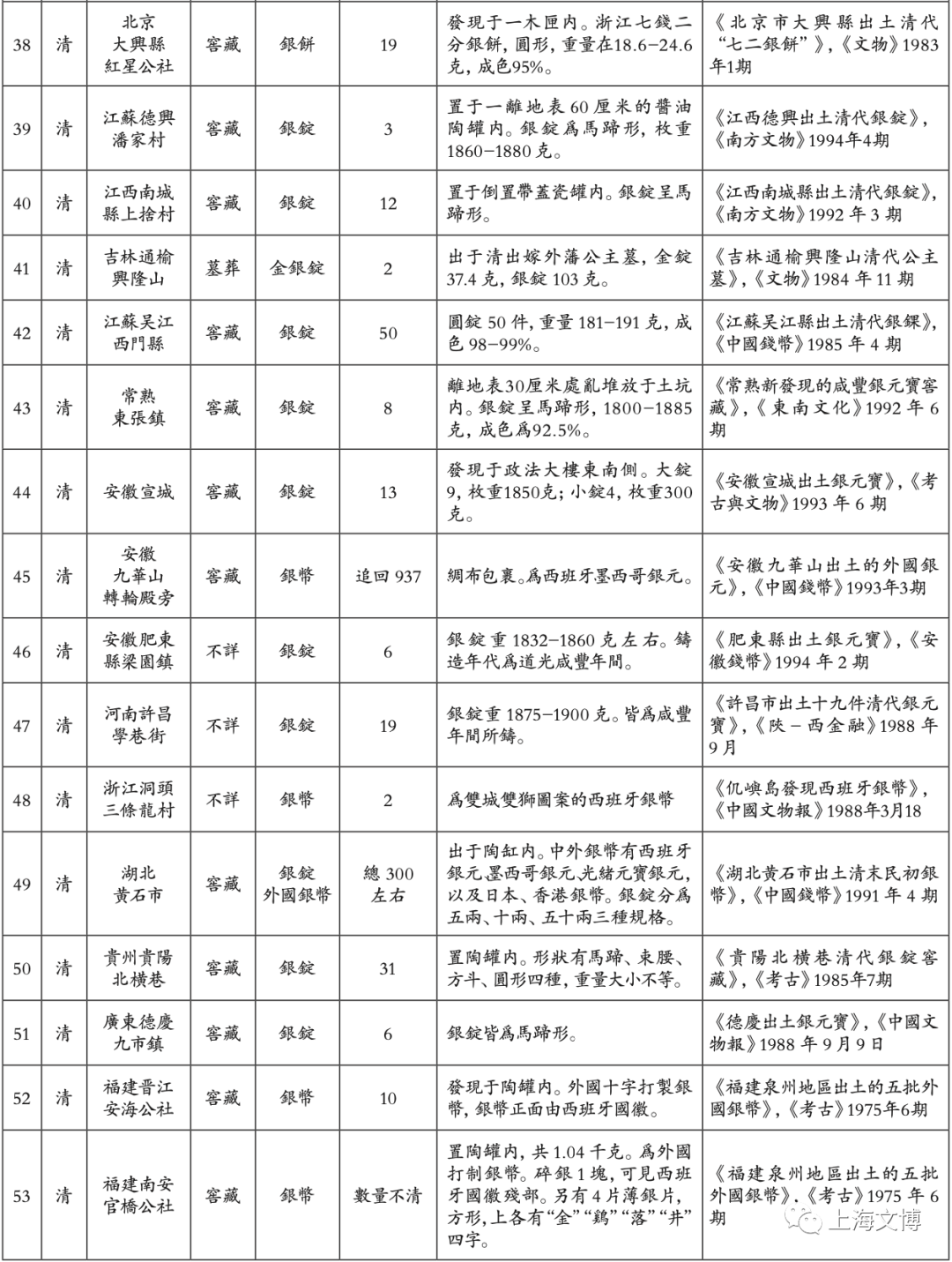

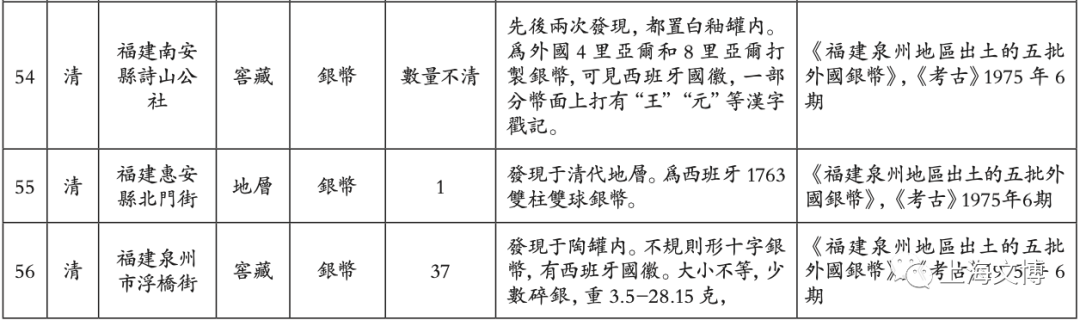

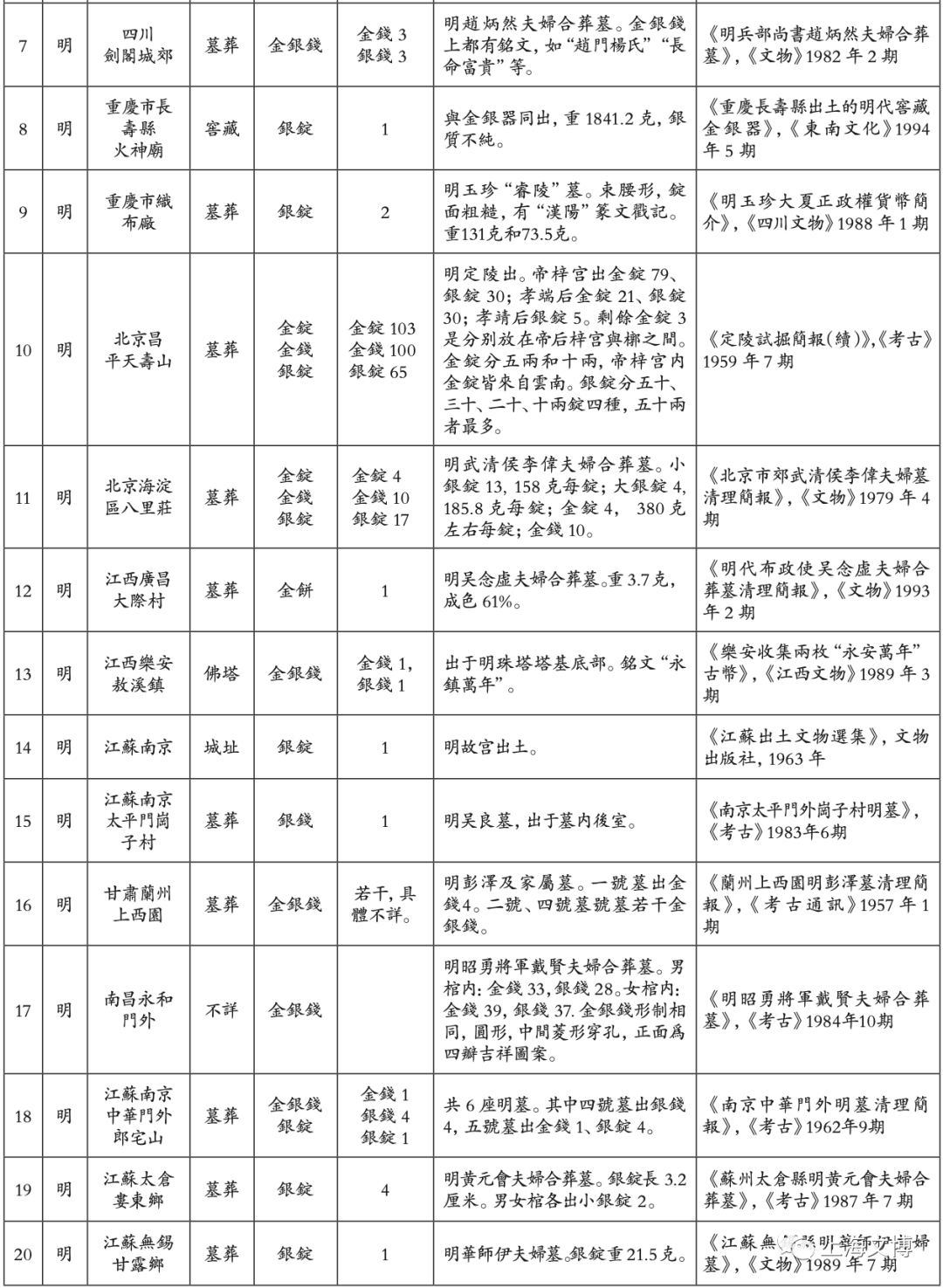

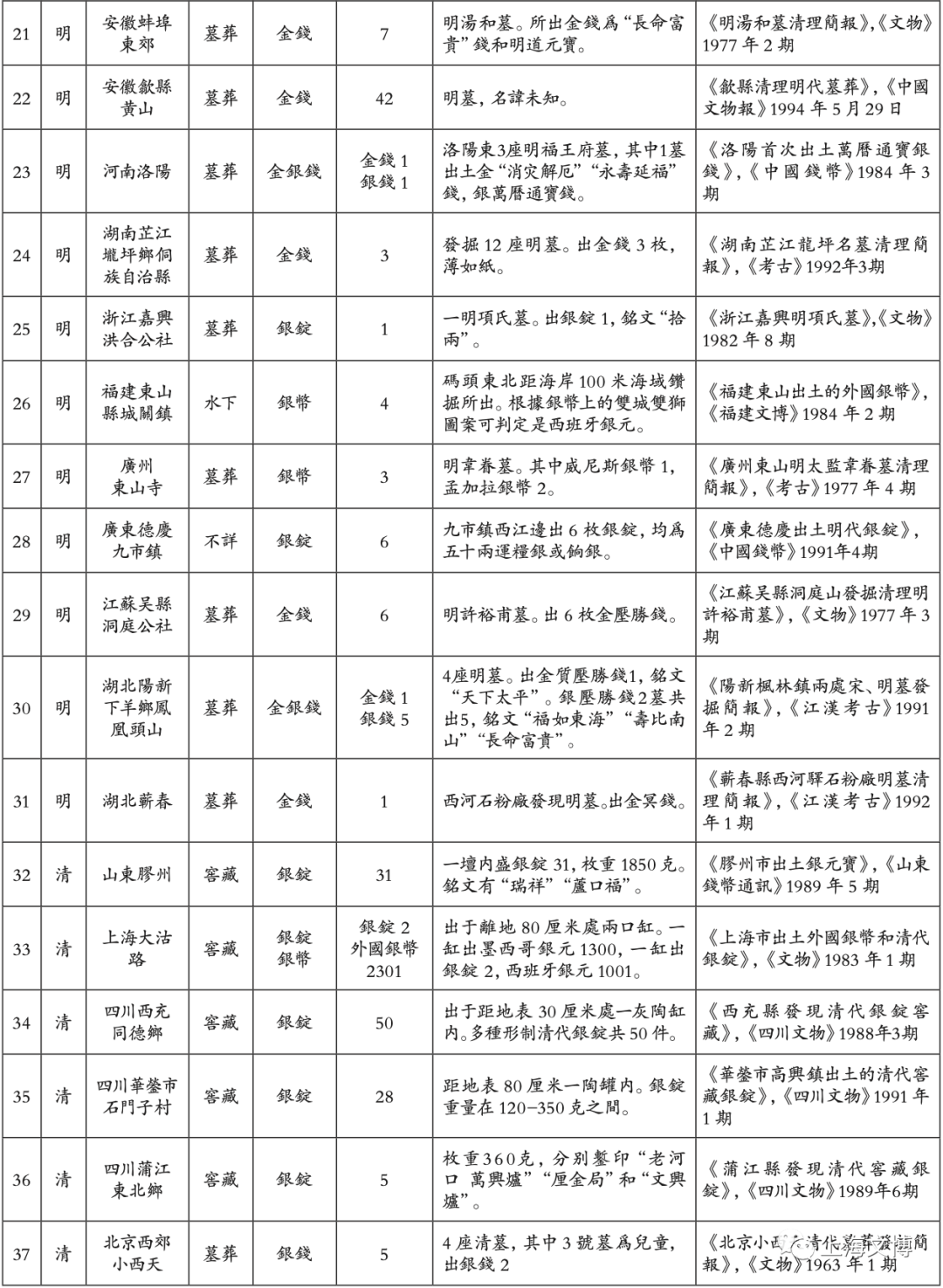

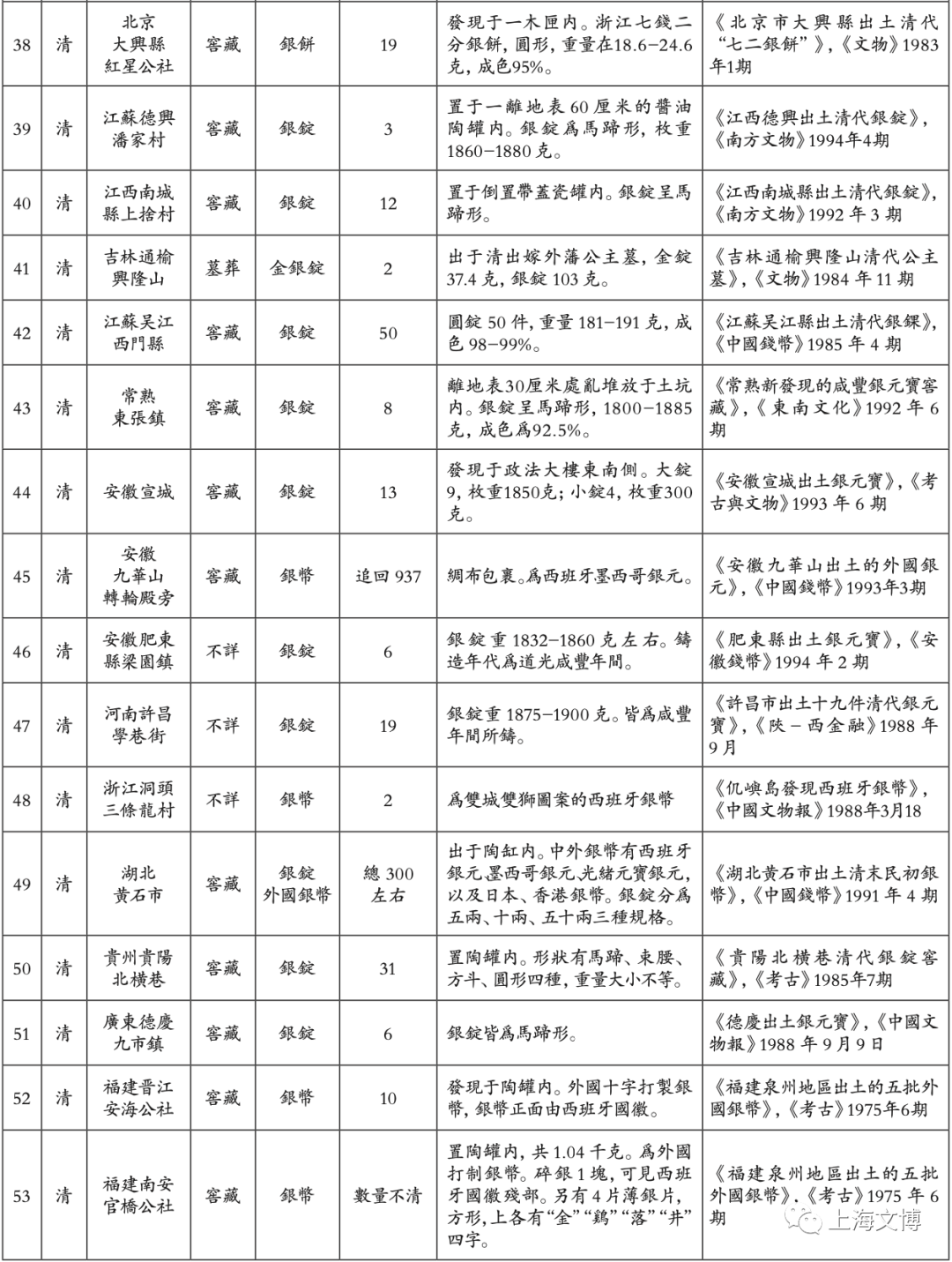

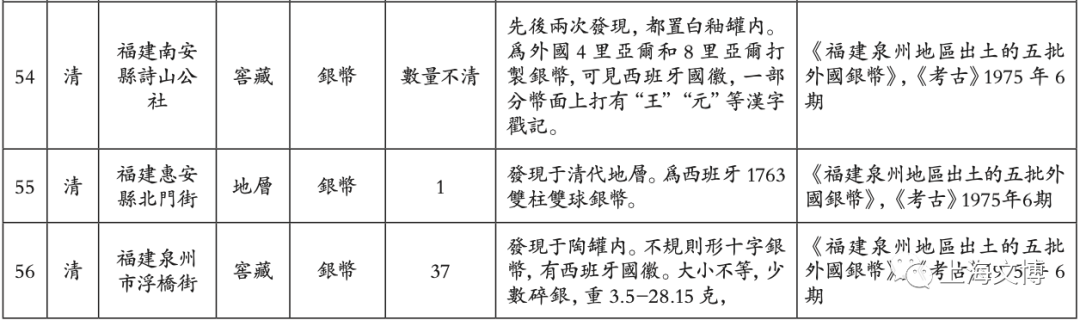

本文所讨论的对象主要是货币范畴内的白银,如银锭、银钱、银币等,银器如首饰、器皿用具等不在讨论范围之内。之所以选择窖藏白银为对象,是因为窖藏本身带有目的性,所藏的一定是有价值、重要有用的物品,所藏白银是否具有或是部分具有货币的性质则更为明确。笔者对已经发表的明清时期出有贵金属金银的出土资料进行了搜集和整理,采集共56条(见附表)。限于收集范围,在数量上并未达到统计学大样本要求,但其现象和结果仍具有参考意义。

1.明代遗存。总共32处,其中窖藏仅有1处,墓葬26处,佛塔1处,城址1处,不详者3处(其中一处在水下)。出黄金者19处,全出于墓葬,其中3处出有金锭,其余皆为金冥币和金钱,图案文字都有祈福辟邪之意。出白银者29处,其中墓葬25处,1处窖藏出有银锭,数量为1件。

皆出于王陵,而金冥币和金钱在等级较高的墓葬中都有发现。如北京昌平明定陵出土金元宝103件,延寿金钱100枚,银锭65件。江西新建西山珂里乡明宁献王朱权墓,墓主口含1小金币,身下布帛上放置12枚无文大金币。金锭一般是墓主为帝后和皇家成员才能随葬的物品,是身份等级的标志,而金币和金钱都属于压胜钱,和民俗文化关联更大,它们作用相同,仅大小重量各自相异。出有黄金的墓葬都为等级较高的帝王、贵族或高等职官墓,出白银的遗存主要为墓葬,占所有遗存总数的81.25%。

银钱是铸有吉语或年号的银质冥钱,皆出于墓葬,与金质冥钱应属于同一类。而银锭出现于不同性质遗存,但仍以墓葬出土为主。大量出有银锭的是一座“知府张公墓”,共出银锭128件,其数量远高于王和贵族墓。这些银锭大小轻重差别很大,最重的有62两,而最轻的只有1两4钱。银锭的种类有平粮银、商税银和赎罪银等,赎罪银占据了较大的比例。墓主被推测为四品知府。除此以外的墓葬或者遗存出有银锭的数量则只有几件甚至仅为一件,如嘉兴洪合公社明项氏墓出土银锭“拾两”1件 ,铜钱若干;江苏太仓东郊明黄元会夫妇合葬墓出土小银锭4件,铜钱若干。从总体上看,银锭的重量大小各异,没有一定标准。小银锭的使用不少见(详见附表),重量都在200克以下。明代的白银没有银币,出土的银币是从欧洲传入的,在32例遗存中仅有2例出现了欧洲银币。一例出水于福建海军码头附近水域,为4枚八里亚尔的西班牙银币。另一例出于明太监韦眷墓,墓中宋钱3枚、南汉铅钱1枚及外国银币3枚,外国银币中有2枚是15世纪的榜葛刺(今孟加拉)银币,为榜葛刺国培巴克沙(1459-1462)于1459年所铸,另1枚是15世纪威尼斯银币;墓内一石碑上有“钦命总镇两广内官监太监韦公之墓”“大明弘治八年十一月初五日吉”字样,不仅确认了墓主身份,还提示他曾在成化至弘治年间(1465-1495)任广州提举市舶司。这两例说明了外来银币在明代具有稀缺性,不但所见不多,而且数量很少。在韦眷墓中的那两枚外国银币很有可能是墓主身前所喜爱的收藏。

从上述出土资料可以简单归纳如下,明代白银主要出现于墓葬中,其以银锭和银钱为主要形式。银锭轻重大小没有标准,成色也有差异。银钱为表示民俗文化的压胜钱,作冥币置于墓葬的不同位置用以辟邪祈福,可以认为是葬俗文化的一种表现。欧洲银币开始在明代中晚期遗存中出现,尽管很少,但代表了西方货币形式和秩序已深入到晚明社会生活中。

2.清代遗存。共26处,其中窖藏20处,墓葬2处,不详者4处。出黄金者仅有1处,有25处出有白银,其中出银币10处,银锭17处,银钱1处,有两例银锭、银币同出。

(1)金锭出于清光绪前科尔沁部所辖、今吉林通榆县境一墓葬。墓主被推断为清代下嫁科尔沁部左翼中旗的某位公主,根据清代制度,公主下嫁外藩后不得迁回祖陵,因而单独成陵园。金锭1件置于枕下,重量仅有37克左右,这与明代王陵所出的金锭规格还是有差别的。白银遗存中,出于窖藏的比例很高,占总遗存数的77%,这与明代窖藏形成了鲜明的对比。

(2)银锭和外国银币是窖藏白银的两种主要形式,如上海大沽路于1978年和1999年分别出土了清窖藏银锭和外国银币,两次累计出土银锭12件,而西班牙银元和墨西哥银元分别达到1500件和1700余枚。又如四川西充同德乡的一处灰陶缸内发现银锭多达50件。外国银币进入窖藏的现象在清代遗存中较多,这说明当时外国银币已经被国内市场和普通大众接受。明代广泛流行的金银钱随葬习俗在清代所见甚少,仅在一清前期婴儿墓内有见,在中后期则不再出现。

值得一提的是,在诸多银币窖藏中,只有一例出有中国银元,所出光绪元宝分别是“湖北省造”“广东省造”和“江南省造”。该窖藏的银币种类及数量如下:西班牙银币25枚,墨西哥银币77枚,光绪元宝银币(含银分)共12枚,日本银钱3枚。该窖藏出于湖北黄石市,黄石市在清末民初属大冶县管辖,1889年张之洞调湖广总督先后建立大冶铁矿和煤矿,当地商业发达,在当时被誉为“小汉口”。根据最晚银币年份“江南省造辛丑光绪元宝库平七分二厘”是1901年,推测窖藏时间在清末民初。可见欧洲银币的贮藏量要多于本国银元,不仅在该窖藏内如此,在所有遗存中中国银元也很少见到。再对比附表中另一例晚期外国银元的出土情况,根据此两种窖藏银币的最晚年份推断埋藏年份分别至少在1886年和1890年以后。而本国自铸机制银元的历史以清光绪十三年(1887)两广总督张之洞奏请仿造洋银自铸银元为起始,1890年正式在广东省始铸银元,因而含中国银元的窖藏埋藏时间一定也晚于1890年。从绝对数上看,西班牙、墨西哥银币的埋藏数量远高于中国银元,再加入中国银元铸行于1890年后的因素,外国银币被窖藏的数量仍然多于中国银元(黄石市窖藏是为一例),说明外国银币在本国市场上的接受程度相对较高,这多少和外国银币本身的优势以及在中国使用时间有关。

归纳清代出土信息,可见清代白银主要以窖藏为主,银锭和银币是两种主要形式。银钱随葬的习俗在清前期仍少量存在,中后期则不再有。银锭仍然有大小规格。银币有西班牙、墨西哥银币和中国银元,外国银币数量多,根据其不同图案形状和年份可知埋藏的时间早晚不同。中国银元虽然自1890年以后才铸行,但在窖藏中仍然所见寥寥。外国银币大量被窖藏也窥见了清代中外贸易的强化和频繁以及海外白银大量输入中国以致影响了中国本土白银发展的进程。

白银向来是学界研究的热点,尤其在白银货币化问题上学者已经做了很多研究,并达成了诸多共识。过去在宋代白银是否已经完成了货币化上有不同看法,而在明代白银货币化问题上的观点基本一致。明代是白银开始大放异彩的时代。虽然洪武至永乐年政府都禁止使用金银,然而民间用银在宝钞使用不济的情况下越发明显,从宣德元年“民间交易唯用金银,钞滞不行”到正统元年,政府“收赋有米麦折银之令。遂减诸纳钞者。而以米银钱当钞。弛用银之禁。朝野率皆用银。其小者乃用钱”,显示了白银客观上取代纸钞的趋势。正德以后官吏俸给,十分之九用银,十分之一用钱,嘉靖以后白银在中国币制中是主角,“大数用银,小数用钱”。万历九年推行一条鞭法,各种租税都用白银缴纳。白银被赋予了法律地位,可以在市场上正式流通,民间物价多用银表示。不仅如此,白银在明代获得了货币价值尺度的职能,明代晚期的万历矿银便为一例,矿银上记面值大小,如二钱、四钱、五钱,万历通宝库平三分、四分、五分。但是明代白银的形式很多,有银钱、银牌、银锭等,在价值尺度上是不够简单的。尽管如此,明代的白银已经具有完全的货币性,因为它获得了两项基本且重要的货币职能:价值尺度和流通手段。

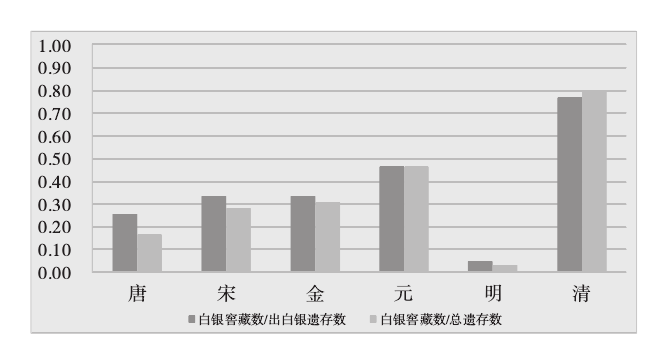

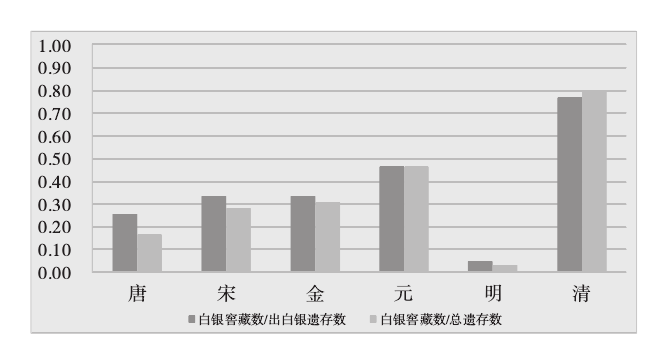

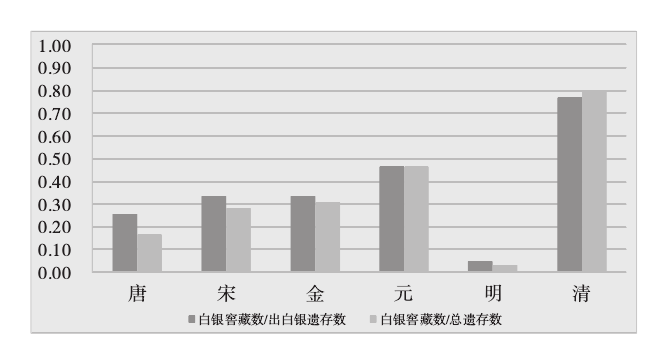

过去的研究主要是从史料和文献角度进行分析论证的,而鲜有从出土资料的角度进行探究。笔者在基于一定规模的唐至清出有白银的出土资料基础上,以示意图表示不同历史时期窖藏白银,从各个历史时期出土金银遗存的绝对数来说,唐宋所出的数量要多于明清,但是这并不能说明唐宋的金银就一定比后代要多。因而相对数即窖藏白银与总遗存白银之比值,要比绝对数更能说明问题。从图表中我们可以很清楚的看到窖藏白银的比例总体上呈现不断增长的趋势,说明了白银在社会生活中使用的比例越来越高,这符合白银使用逐渐普及的历史进程。

附表比较特殊的是明代窖藏白银极其少,这和明代广泛用银的事实不太符合。出土资料也表明,明清两代窖藏白银反差极大,明代白银都集中于墓葬,窖藏只有一例,而清代白银集中于窖藏,墓葬仅有两例。那首先我们来看一下明代墓葬白银的情况。明代丧葬礼制体现了很强的等级差异,曾有学者专门对明代随葬钱币的使用做了考察研究,研究结果表明明墓中随葬的钱币没有朝代之分,只有等级差别,在帝王陵以及贵族和高级职官墓中随葬不同材质的钱币(其中主要为金银),而高级职官以下的墓葬中鲜有白银。因此明代墓葬中的白银(即银锭和银钱),也是用来体现墓主身份等级而鲜有因白银的货币价值而埋藏的。其次再来看明代出土资料中这例窖藏的具体情形:这是一则金银器窖藏,其中鎏金铜质、鎏金银质器物共39件,金箔4件,银锭1件且银质略差。作者通过考证证明这一窖藏金银器是时任定番州知州陈新第为长寿县陈新甲家做寿辰时特意购买的,并推断埋藏时间约为崇祯十七年(1644),长寿县居住的陈氏家属因惧怕战争扫荡而埋藏起来。何况这件银锭质地较差,这些说明这件银锭更可能是一种礼物赠与而与白银的货币价值不太有关。

如此则产生一个问题,根据过去学界的研究成果,白银在明代的使用程度较前朝有了较大飞跃,既然白银在明代的地位那么重要,为什么在窖藏中就几乎没有呢?

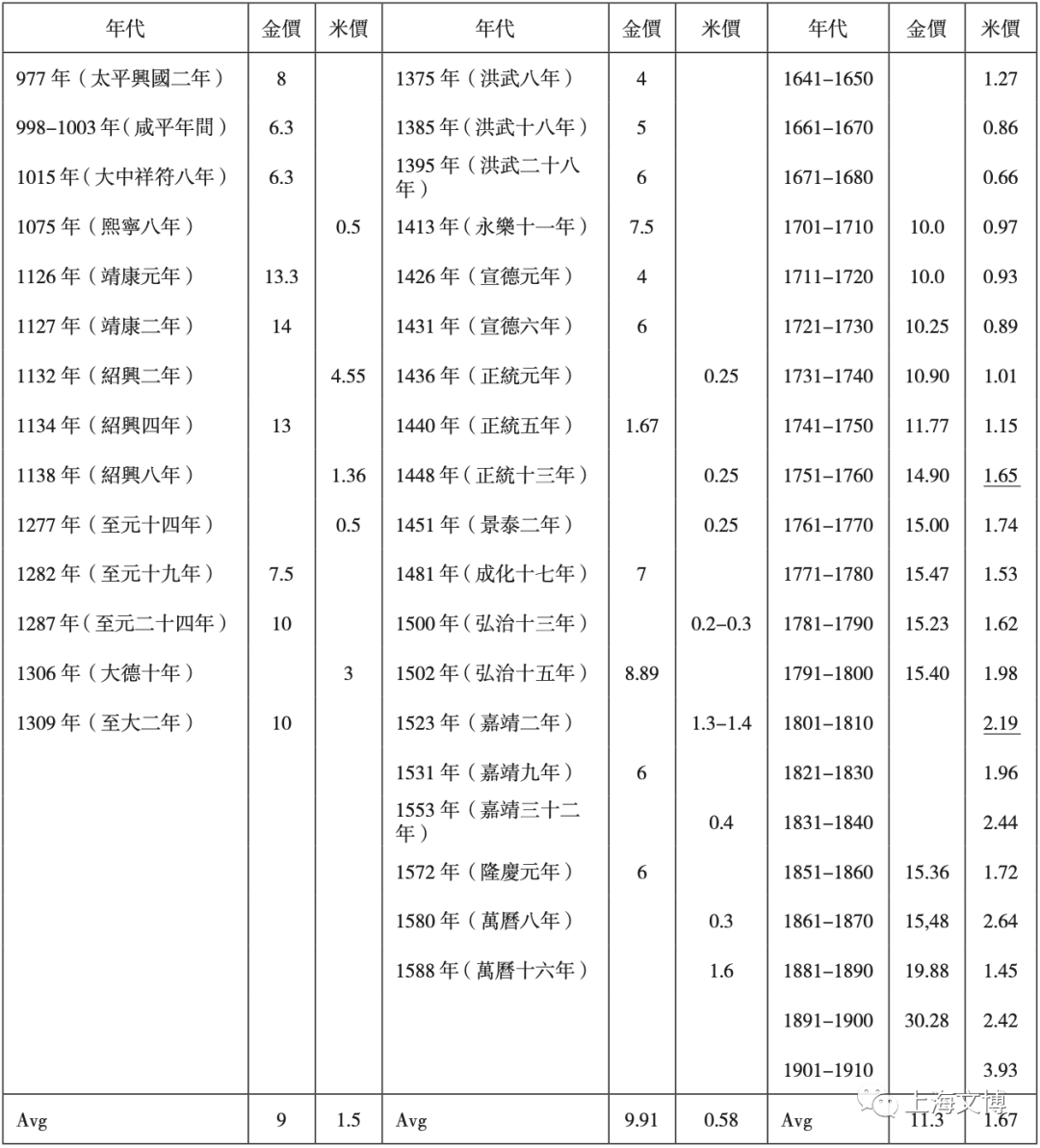

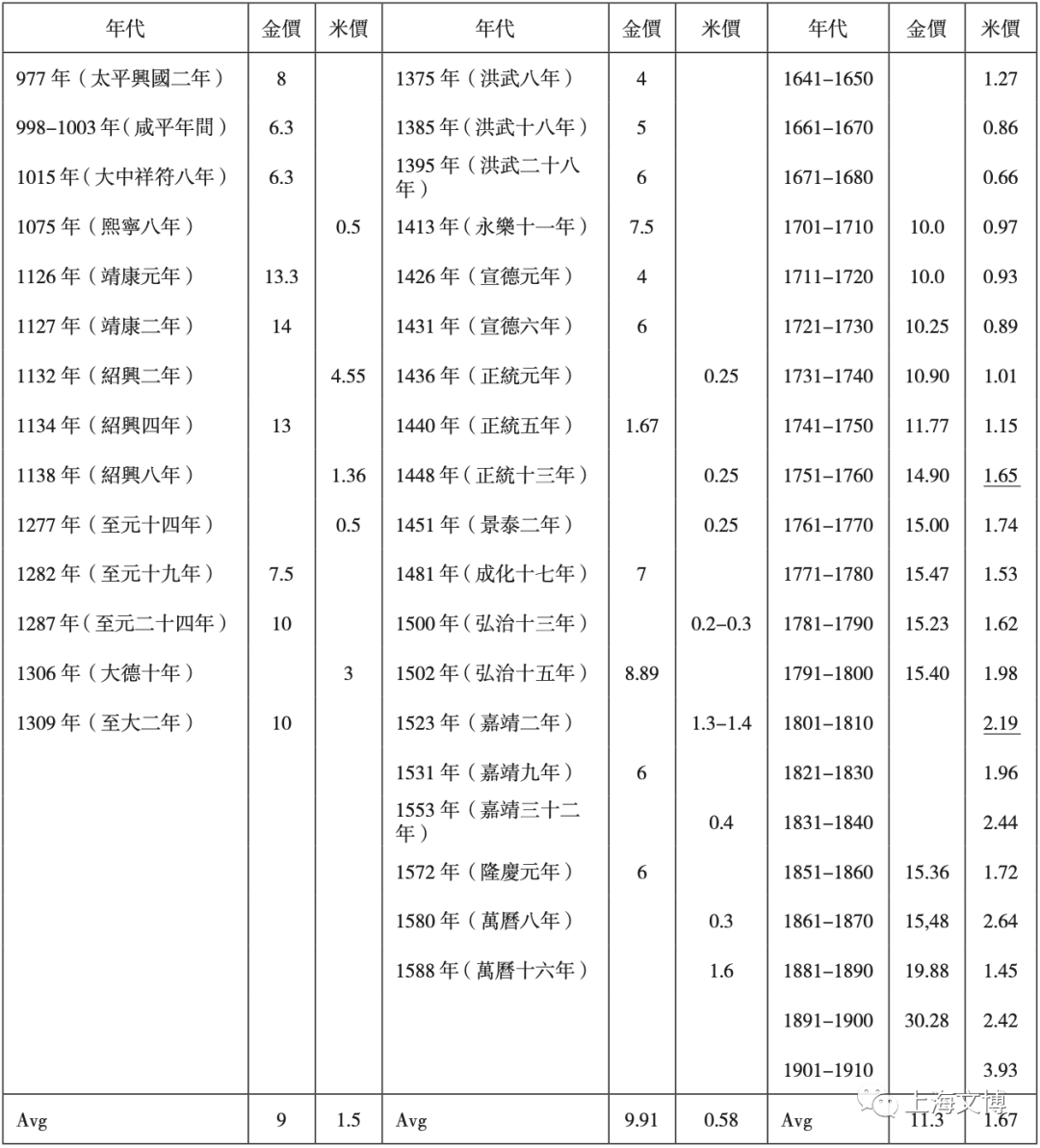

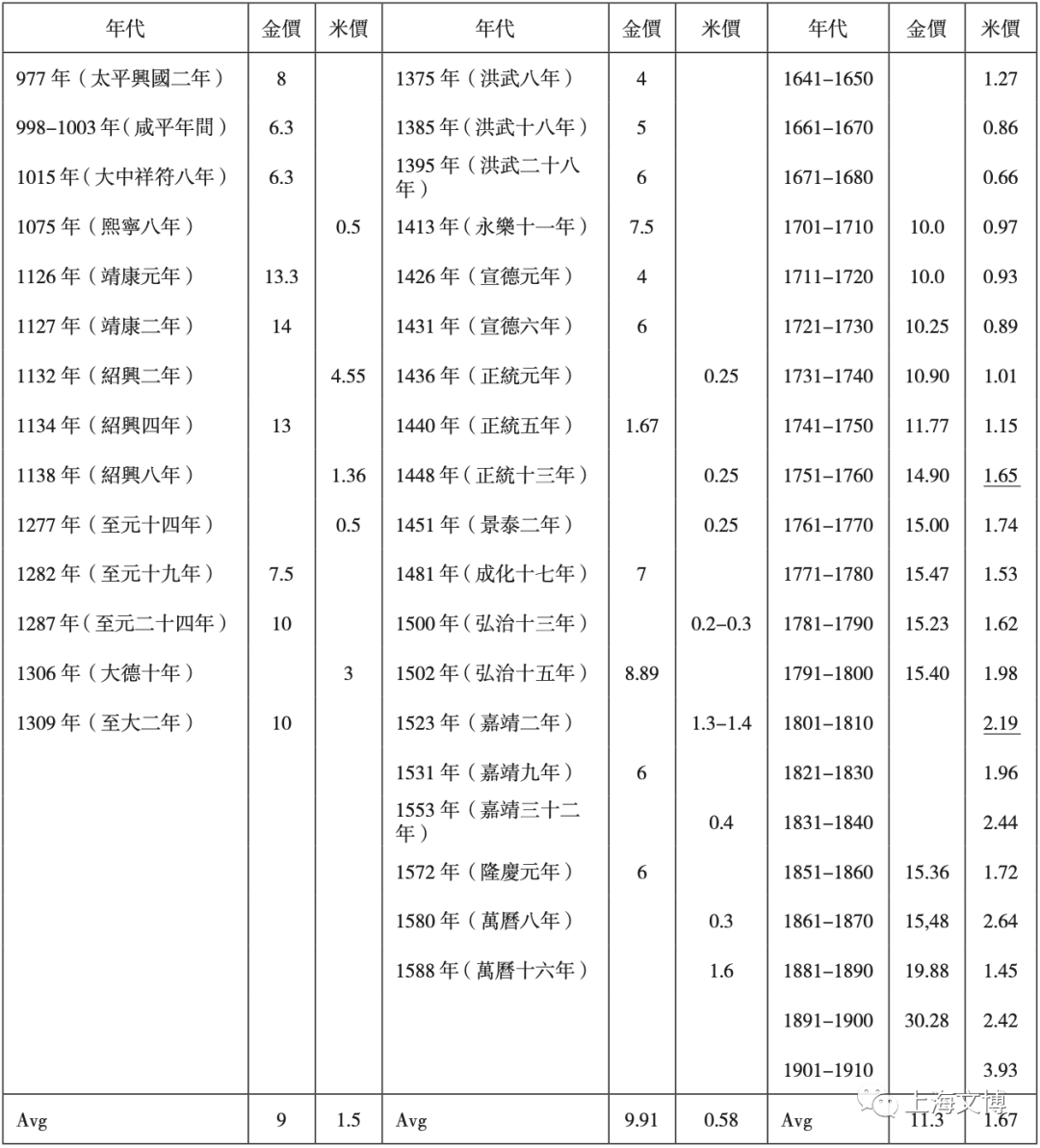

窖藏本身具有一定的经济含义,人们进行窖藏的原因在于所藏之物具有稀缺性或者预想它有稀缺性因不想失去它的价值而进行的埋藏,因而与市场的需求和供给有关系。货币需求有名义货币需求和实际货币需求,根据弗里德曼经济学货币需求理论,只有当实际货币需求大于供给时,人们才愿意进行储藏,反之则持有并交换商品。货币作为储藏手段的优劣依赖于物价水平。实际货币需求是名义货币需求除以物价水平(物价指数)后所得的,即实际货币需求和物价水平成反向关系。由此,我们反观明代的货币供求关系。在过去的研究中,已经得出了明代白银供给不足的结论,明代社会经济的发展使得对白银需求激增,而明代产银比宋代还要少。然而根据实际情况来看,因为明代的白银供给严重不足,会使得购买力很高,从表一中还看到米价一直保持很低的水平(详见表一),在低值时不到宋时的二分之一,这说明白银购买力一直维持在很高的水平。根据上述条件,白银实际货币需求理应大于供给,白银应该被储藏起来。虽然明代的社会状况相对稳定也是物价长期较低的一个重要因素,但这不能起决定作用。那么,白银需求变大却又不储藏的重要因素就是供给发生了变化,只有白银供给足够大,才会有考古发现的结果。

表1 宋、元、明、清代以银表示的金价、价(单位:两)

资料来源:全汉昇《宋明间白银购买力的变动和原因》,彭信威《中国货币史》第八章

以下来观察明代的白银供给。明代白银的供给有两方面,一部分是国内的银产量,另一部分是海外流入的大量白银。关于这两方面的白银数量,过去国内外学者做了估计和推算。明代的银产量,没有详实的史料文献记载,主要是根据政府的银课数额估计出来的。《明实录》自洪武二十三年(1390)到正德十五年(1520)为止,除少数几年外都有银课的记载,明代银课的税率大概为30%。全汉昇根据《明实录》的银课数据,计算了明代历朝每年平均银课,而后李隆生根据他的测算估计出了1390—1520年累计产银3947万两,平均每年产银30万两(由平均产量估计整个明朝的银产量在8310万两),而关于宋代的银年产量,霍有光认为在105—205万两之间。但根据全汉昇的《宋元时期银课收入表》,李隆生估算整个宋代的银课收入为7183万两,若根据宋代银课为产额的20%,则宋代银产量的大致估计约为35915万两。可见明代银的产量很少。

再来看明代中期以后的海外白银输入情况,这方面的数据较为复杂,不同学者得出的估计和推算的结果都不相同。庄国土对1530年后流入中国的白银进行了整体估计,总数在35000万西元以上(若以piaster为单位合25200万两)。Von Glahn对1550—1645年进口到中国的白银数量按来源和载体做了整理,提出明季中国从海外共进口约21300万两白银。Yamamura和Kamiki估计,1550—1645年流入中国的白银共计23120-28747万两。梁方仲估计“由万历元年至崇祯十七年(1573—1645)的七十二年间,合计各国输入中国的银元由于贸易关系的至少远超过一万万元以上”。王裕巽认为明代中国从马尼拉贸易中得到的白银为5775万两(约合4212吨)。综合上述的各个估计数字,明中期以后流入中国的白银至少在25000万两以上,加上明朝自产银两的估计数额,整个明代白银的供给额度在33310万两以上,是明代本国产量的四倍之多。由此可以认为,明代和宋代的货币供给在基本相当的水平之上,这使得明代有相当的白银数量去适应快速增长的白银货币需求,并由此推测白银供给具备足量的合理性存在。明代的社会状况稳定也使遗存中很少有因战争等因素埋藏白银的现象。

清初仍然延承了明代的购买力水平,但它的趋势是一直下跌的。在清代前期仍然是有大量白银输入的,但输入的数量要比明代更加复杂,不仅是数字记录来源的差异,还有白银输出时间和数值的差异。有关学者虽然做了很多卓有成效的工作,但结果都不相一致。庄国土估算在1700—1840年间,从欧洲运往中国和美国运往中国的白银数量约17000万两。彭信威也认为,在道光以前的一百四十年间,欧洲船只输入的白银数量要在8000万两以上,加上菲律宾和日本等地的白银,恐怕有几亿两之多。又根据东印度公司的记录计算了从1681-1833年间白银的纯输入额是7074.11万两,其中1821—1833年白银向外输出1229.27万两,加上其中的缺漏和误差,可能也要超过一亿两。关于银出超的时间,19世纪曾任天津上海海关副税务司的马士根据中国白银出超的年份认为银输出应是在1826年。彭信威根据出超年份来确认白银输出的时间,“自道光初年已经有白银输出,从道光三年到十一年每年一千七八百两”。杨端六认为其实早在嘉庆元年,广东就已经出现银荒。笔者认为杨的观点更确信,表一中清代的米价在1800年前后有一快速升幅可为佐证,其时白银购买力进一步下跌。可见,白银购买力的下跌和白银输出的时间是大致相仿的,也就是清代中期以后中国市场上的白银供给逐渐减少,从出土情况看,清代白银窖藏数量增多亦是从清代中晚期开始的,两者正好是相对应的。

综合上述分析,我们认为白银在窖藏中的现象,可以反映出白银货币化的过程。通过明清窖藏白银的变化特征,反映出在中国从15—18世纪白银货币的发展和变化,是中国社会经济发展的一个缩影,使中国走上了使用以银为货币核心体系的道路,使得明清时期社会经济发展跃上了新的历史层面。而这一时间正好迎合了地理大发现及由此形成的以欧洲殖民者海外扩张为主线的世界贸易体系,欧美及日本的海外殖民输出使当时的中国被动地加入到这场货币漩涡中。对中国而言,好处是打开了融入世界贸易市场的局面,由此带来了货币制度的进步,社会经济的提升和贸易繁荣,而负面影响是中国的金融市场从此被卷入世界贸易纷争之中,国家经济自主在逐渐消失,尤其清代以后随着白银流动方向的变化而使国家金融产生严重危机。