盐业生产、道路与信仰:重庆忠县涂井汉至六朝时期盐业文化遗存的考古学观察

字号:T|T

2023-06-14 10:17 来源:盐业史研究

随着三峡文物抢救性考古发掘和保护,考古学家在三峡地区发掘了大量的盐业遗址及与其相关联的文化遗存,这为我们观察古代井盐生产技术体系及盐业与社会发展的关系提供了重要的实证材料。重庆忠县的盐业遗存是其中最为重要的考古发现,它们主要分布于㽏井沟和汝溪河下游,这两条河流都是长江的小支流,以中坝盐业遗址为中心的㽏井沟盐业遗址群已在先秦陶器制盐遗存的发现与研究方面取得了丰硕成果。

汝溪河在古代被称为涂井河、涂溪,盐业遗存主要分布于汝溪河下游的一段峡谷内,由于这一带盐井众多,也就被称为涂井(下文中将此区域统称为涂井)。涂井已开展了李园遗址、上油坊遗址、龙滩遗址、仙人洞崖墓群、涂井盐灶遗址等考古发掘,获取了一批有关盐业及相关文化遗存的重要考古材料。2022年7-8月,为配合长江流域文物资源的调查,重庆市文物考古研究院联合忠县文物保护中心再次对涂井开展盐业遗存的考古调查,有许多新的考古发现和认识。涂井的考古材料以汉至六朝时期的遗存为最为集中、也最成体系化,但学者以往较少系统开展涂井该时段盐业遗存的研究。本文结合本次考古调查及前人成果,以考古材料为基础,尝试梳理涂井汉至六朝时期的盐业生产、盐道开辟、产业人群、宗教信仰等方面的情况。

一、涂井汉至六朝时期的盐业及相关文化遗存的分布

(一)盐业生产遗存

涂井的盐业生产主要集中于一段长达3公里的峡谷内,峡谷由河谷水流的强烈下切形成,卤水从河床两岸的裂隙中流出,形成许多自然盐泉,现存的明清时期盐井多集中于这一带,其附近也有不少近现代的盐灶、输卤遗迹等。但在历次考古调查和发掘中,该段峡谷内并未发现明清之前的制盐遗存,出现此种情况的原因可能是该区域地势狭窄,盐产量非常大,直至18-20世纪,这里的盐产量仍然占到该县总产量的2/3-4/5[1]。历代制盐活动反复对两岸坡地进行改造和利用,导致早期盐业遗存被破坏殆尽。结合两岸有较多的汉至六朝时期的墓葬来看,这一带可能是汉至六朝时期制盐产业的集中区域。

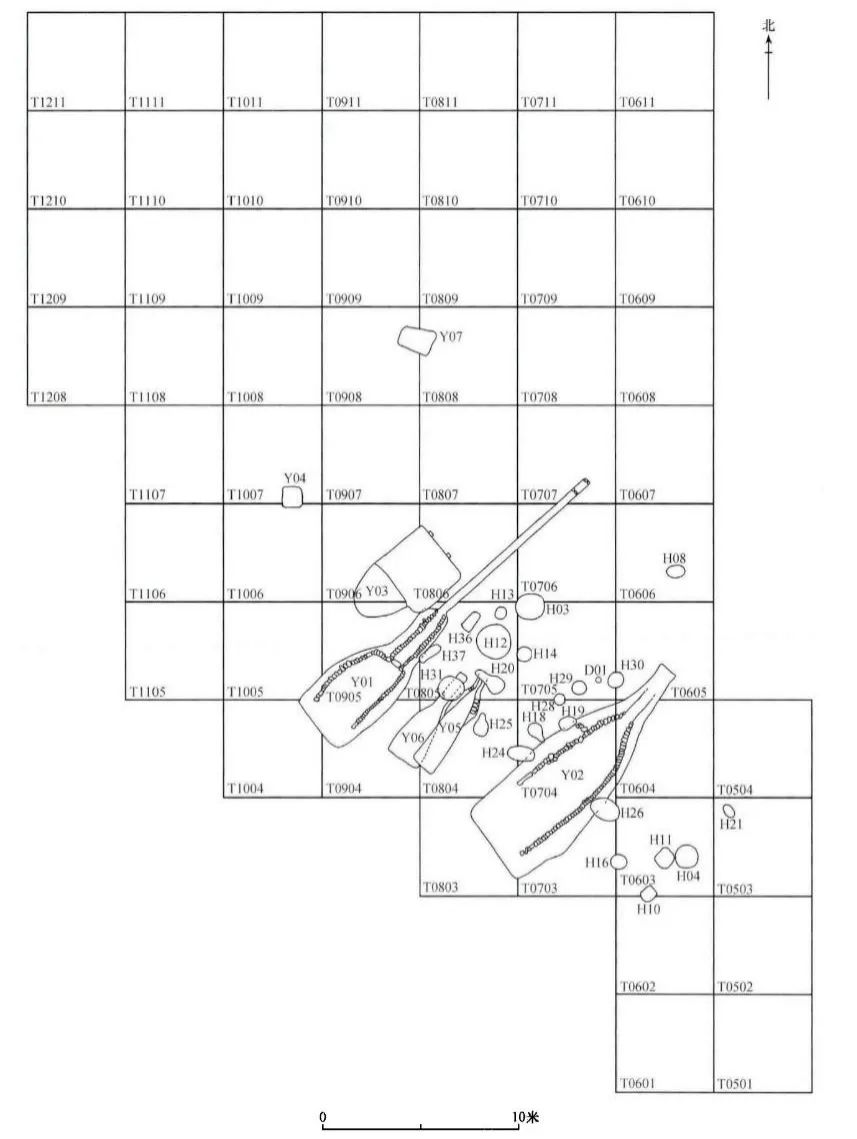

距离该峡谷口下游约1公里处,有汝溪河支流流水溪在其东岸交汇,在流水溪河口南北两岸的坡地上,分别有李园遗址[2]、上油坊遗址[3]、龙滩遗址[4]。其中李园遗址、上油坊遗址发现有尖底杯、圜底罐等商周时期的制盐遗物;上油坊遗址、龙滩遗址发现有汉代的制盐遗址,并清理出了盐灶、制盐作坊、灰坑等。从上油坊遗址、龙滩遗址出土的器物来看,这两处遗址的汉代遗存均为东汉时期。这里距离涂井峡谷较远,中间也没有发现输卤遗迹,卤水不大可能是经涂井峡谷的远距离输送。两河交汇的河口地带是两组裂隙交汇处,这为盐泉出露创造了有利条件。因此,在商周、汉至六朝时期,这一带可能也有自然盐泉出露,从而依托流水溪口的盐卤资源,形成了李园、上油坊、龙滩等制盐作坊。之后可能由于卤水产量降低,这里不再开展盐业生产,而将其产业集中于峡谷内,从而也使得这一带并没有被晚期人们严重扰乱。

在涂井峡谷至流水溪一带,分布有许多东汉至六朝时期的墓葬。主要有:峡谷内的奶子包墓群、仙女包墓群、小街坝墓地、张家湾崖墓群等[5];流水溪河口对岸有仙人洞崖墓群(又被称为涂井崖墓群)[6];流水溪河口南岸有吊嘴梁崖墓群、石峰岩崖墓群[7]。

二、涂井汉至六朝时期盐业的生产遗存

四川盆地井盐生产工序庞杂,涉及打井、取卤、输卤、制卤、熬盐等流程,同时需要诸如盐井、输卤管道、储卤池、盐灶、盐锅、作坊建筑等配套生产设施。涂井发现的汉至六朝时期的制盐遗存主要为盐灶、作坊建筑等。

道光《忠州直隶州志》记载在清代道光年间忠州的“涂、㽏两场盐井共三十四眼”[8],其中涉及涂井的盐井数量可能在5-8口[9]。本次调查中发现多数盐井已因三峡蓄水后的水位抬升而淹没或被沙石掩埋,仅在峡谷上游发现有高井(详见图1)、箭尾井2口盐井。刘卫国先生曾对涂井河的涂井、杉木井、江心井、高井、箭尾井等进行过介绍和讨论,这些盐井多是在盐泉露头的地方挖掘坑池,以增大盐泉出卤量,再用石块或木板围砌盐泉,以阻隔河流中的淡水或洪水侵蚀[10]。涂井盐矿区位于忠县背斜东北端核部略靠东翼,顺背斜核部节理裂隙与横向顺汝溪河节理,将矿区地表地层为抗风化强的须家河组巨厚层状砂岩分割成块状,在忠县背斜承压力下,嘉陵江组巢湖盐溶角砾岩中卤水于矿区高程较低的裂隙中流出,由于砂岩裂隙不易堵塞,因此在涂井峡谷中出露的须家河组砂岩裂隙中,形成众多自流盐泉[11]。涂井盐矿的地质特点,也决定了涂井不需要通过深挖来获取盐卤资源,而更多依靠自然流出的盐泉。我们认为在汉至六朝时期,涂井的盐井应当也是采用了与明清时期相似的围砌法,这与成都平原出土的东汉制盐画像砖上所描绘的大口盐井是不同的,后者是通过人工挖掘盐井找到埋藏于地下的浅层卤水。

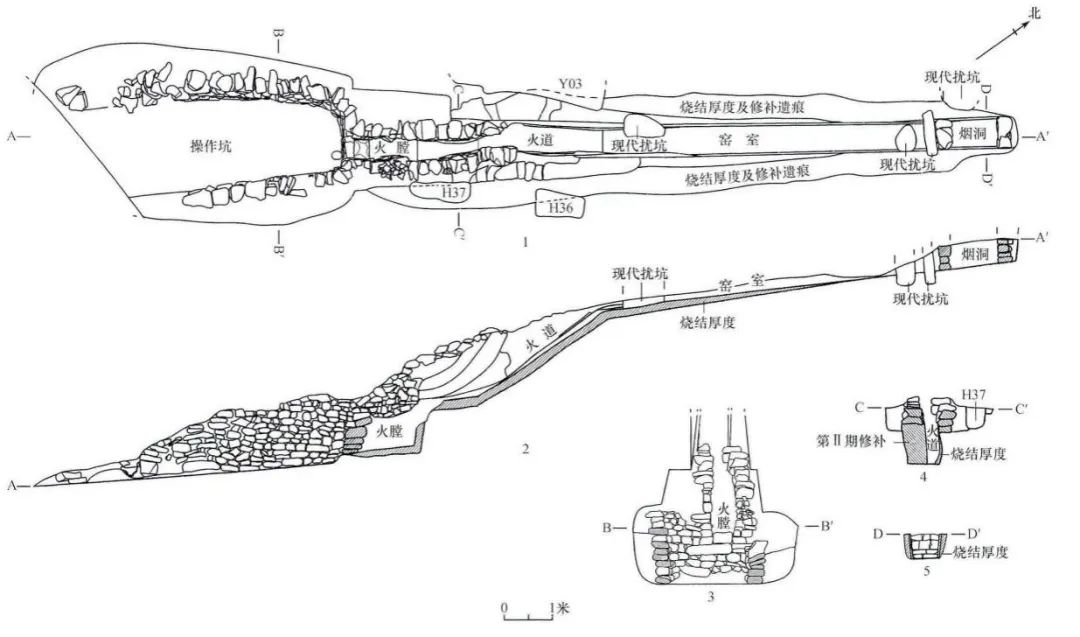

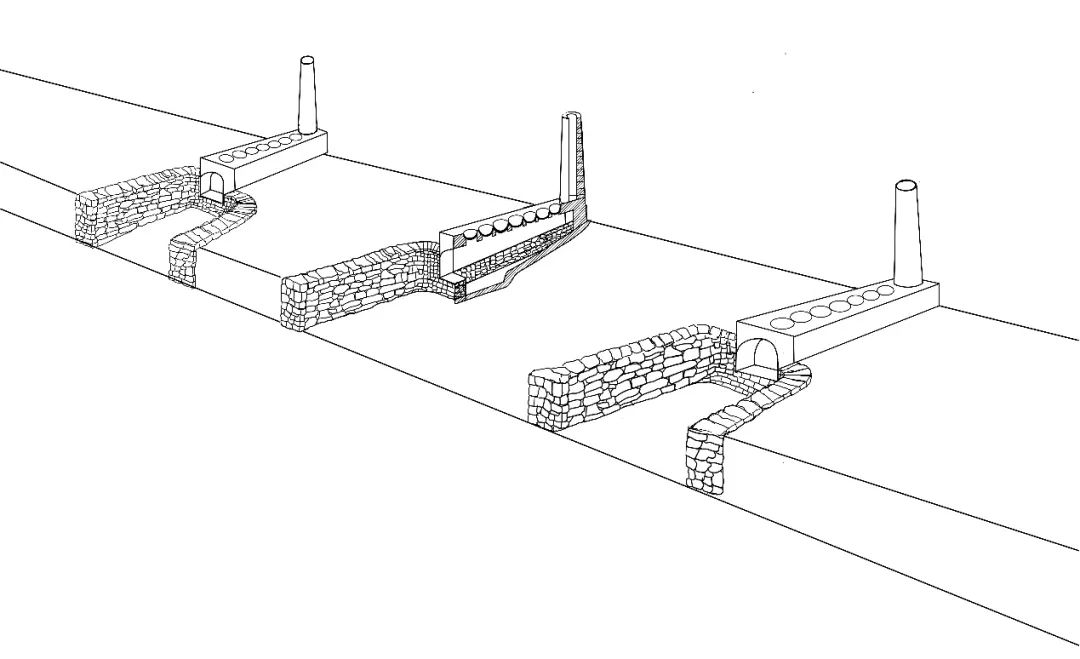

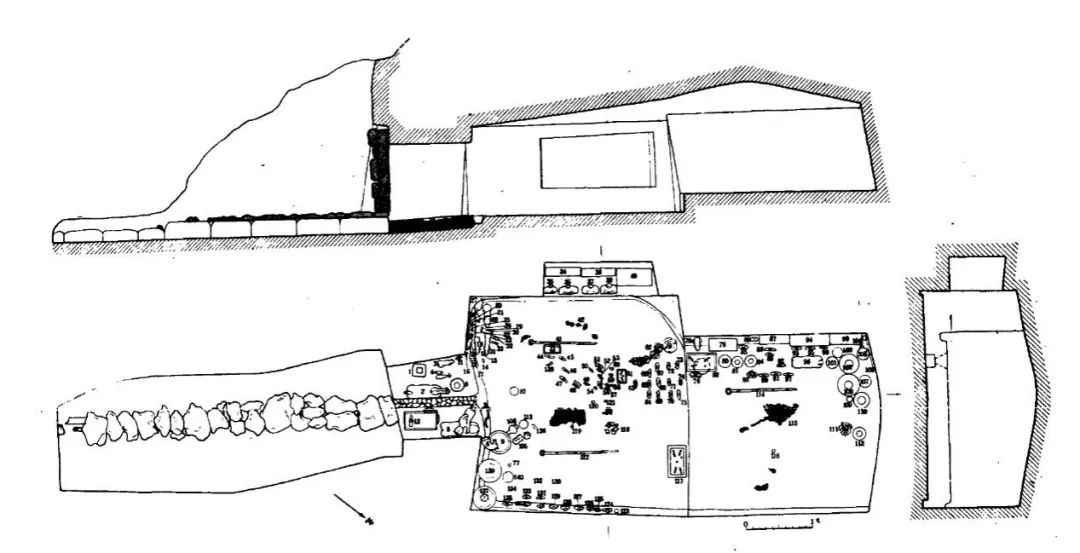

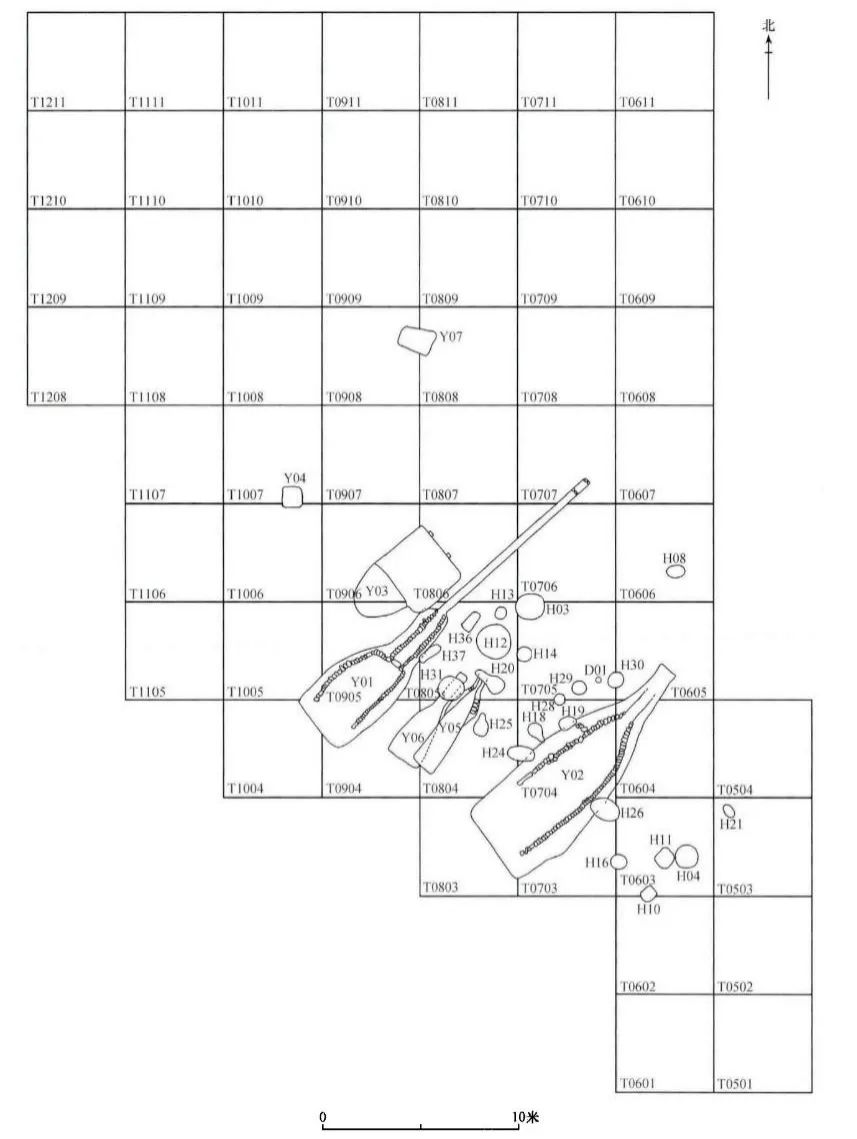

上油坊遗址和龙滩遗址中发现有东汉时期的盐灶,它们与忠县中坝遗址发现的汉代制盐龙灶[12]的形制基本一致,应当也属于盐灶。上油坊遗址发现有4座[13],其中一座没有火烧痕迹,发掘者推测该灶未使用或未修建完工。盐灶在遗址所在的坡地上一字排开,其中以Y01最为完整。该盐灶由操作坑、火膛、火道、炉膛和烟道组成(详见图2),残长18.5米。盐灶依山势而建,其地形有一道陡坎,在陡坎前挖出长方形操作坑,平面近梯形,靠近火膛一端收窄,两侧壁用石块垒砌,长7米、宽3.78米,底部坡度为4°。在陡坎处挖出火膛和火道,火膛与操作坑之间有一石壁相隔,石壁上有一缺口。火膛呈长方形,两侧用石块垒砌,底部向外略呈斜坡,长1.7米、宽0.3米。火道呈长条状,其两侧壁上部用石块垒砌,底部呈斜坡状,长1.2米、宽0.36米,底部坡度为30°。炉膛呈长条形,底部为斜坡状,长7米、顶部宽0.64米,底部坡度为4°。烟道呈长方形,两端用石块垒砌,长1.6米、宽0.6米。

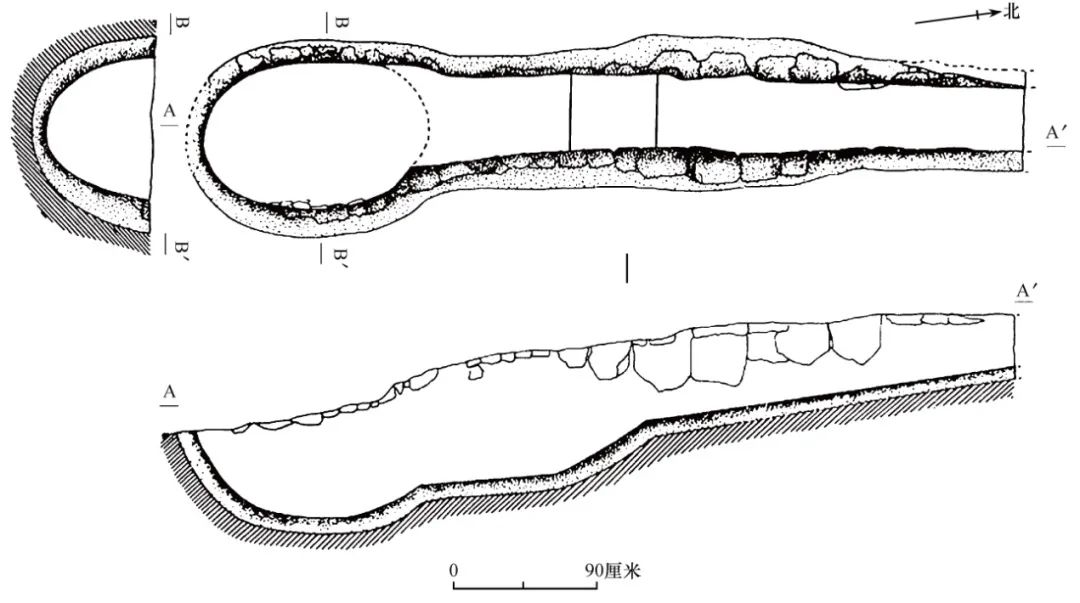

龙滩遗址发现有2座[14]制盐龙灶,从整体形制来看,它们与上油坊遗址的盐灶并无大的差异。残存部分均由操作坑、火膛、火道、炉膛组成,底部亦为斜坡底,且火道部分的坡度大于火膛部分,残长5.6米-5.7米(详见图3)。

上油坊遗址Y01的形制和结构最为完整,我们尝试对该灶进行复原。

(1)盐灶顶部和火门。忠县乌杨墓群的5座西汉墓葬中出土过5座长条形的陶灶,结合考古发现和文献记载,我们曾讨论过这类长条形陶灶就是仿照当时制盐炉灶而制作的模型明器[15]。这些盐灶模型的前端立面开有火门,有些还有观察孔,灶顶部为平整的台面,台面上有成排的圆形灶孔(详见图4)。同时,在成都市羊子山和邛崃县花牌坊出土的东汉制盐画像砖中也有盐灶图像(详见图5、图6)[16],同乌杨墓群出土的盐灶模型几乎一样,也可以看到平整的灶台面和前方投送燃料的火门。因此,我们推测上油坊、龙滩遗址的盐灶顶部也应当是平顶,盐灶前端有火门,上油坊遗址Y01火膛前方的缺口可能就是火门的位置,火门朝向河谷一侧,可利用河谷的自然风力助燃(详见图7)。

图4 乌杨墓群龙灶模型照片(M86:5)

图5 成都羊子山出土制盐画像砖上的龙灶

图7 上油坊遗址发掘区全景

(2)盐锅形制及数量。乌杨墓群出土盐灶模型的每一灶孔上置一口盐锅,数量有5个、8个、10个、12个不等,这些盐锅口部互相紧邻,布满灶台。盐锅形制为平底、大口,这与四川蒲江五星镇出土的汉代铁牢盆形制基本一致。随着冶铁技术的发展和铁器的普及,川渝地区从汉代开始盐灶上所使用的煮盐器具,一改延续数千年的制盐陶器,而使用铁牢盆制盐。蒲江出土的铁牢盆口径为1.31米、底径1米、高0.57米、厚0.35米。上油坊遗址Y01的火膛、火道、灶室的总长度为10米,按照铁牢盆口径为1.3米计算,假设两个牢盆之间有15厘米孔隙,那么在10米的盐灶上,将会有7口铁牢盆。其中火膛、火道位置通长2.9米,可安置2口铁牢盆,其下火力最旺盛,应当为成盐的煎锅,其余铁牢盆应为提高卤水浓度的温水锅。

(3)灶壁。蒲江出土的牢盆自重约在400斤,熬盐时牢盆内要盛满卤水,因此灶壁要承担相当重量的压力。目前发现的汉代盐灶多为依山势在生土中挖掘基槽,以卵石为骨架砌筑灶壁,以稳固灶基。中坝遗址的盐灶上还可以看到在卵石表面敷泥加固。虽然在上油坊遗址Y01中的火道和炉膛两侧仅发现有少量卵石块,但这些卵石应当是要砌筑至灶顶位置的。此外,上油坊遗址Y01在灶壁也有多次修补的痕迹,修补的壁面用夯砸实,壁面上遗留有夯窝痕迹。

(4)灶底。从忠县发现的汉代盐灶来看,其底部无一例外都是斜坡状,其火膛、火道部分的底部坡度要比灶膛更斜、深度也更深。斜坡状底有利于增大自然抽力,增强火力,带动火势向上运行,解决龙灶后部热量不足的问题。

(5)烟道。上油坊遗址Y01的尾部烟洞有石块垒砌的壁基,其上可能为带一定高度的烟囱,以增加灶的抽力。成都羊子山出土制盐画像砖上的制盐龙灶尾部就有一个圆形烟囱。当然也有可能类似于中坝遗址的制盐龙灶Y9尾部的圆形出烟口,这和乌杨墓群出土的盐灶模型尾部的圆形出烟孔相类似。综上所述,我们将上油坊遗址的盐灶复原如下图(详见图8)。

四川盆地长期使用竹笕输送卤水,最早在成都、邛崃出土的制盐画像砖上就可以看到竹笕输送卤水的图像,直至近现代竹笕依然是输卤的主要用具。卤水从盐井输送至灶房后,必须有承装卤水的储卤池,成都羊子山出土制盐画像砖上的盐灶旁边就可以看到一个方形池[17],用以承接竹笕中输送的卤水。上油坊遗址的汉代遗迹中,在盐灶之间有许多灰坑,有学者认为其中部分灰坑拥有储卤、浓卤的功能,特别是4座打破或紧邻盐灶的灰坑中(详见图9),有一类坑底呈阶梯状的灰坑,可能跟淋卤有关系[18]。在忠县中坝遗址新石器时代至商周时期出现了一批涂抹有黄黏土的灰坑、灰槽[19],由于黄黏土致密度很高,具有很强的防渗能力,这类坑、槽应当就是承装卤水所用。即使到明清时期,在彭水中井坝盐业遗址中,也可以看到石块砌筑的储卤池四壁外用黄黏土填塞的现象[20]。中坝遗址、上油坊遗址、龙滩遗址的汉代遗存中,都未明确提及有这种涂抹黄黏土的灰坑,因此这些遗址中的汉代灰坑是否具有储卤功能,可能还需进一步讨论。特别是几个遗址的汉代遗存中都没有见到传统的涂泥坑,除了考虑晚期破坏以外,是否意味着已经改变了传统的涂泥坑,出现了其他形式或材质的储卤设施,如木质的储卤容器等。

上油坊遗址中与盐灶相邻的周围仅发现了1个汉代的柱洞,结合遗址中出土的瓦当、板瓦、筒瓦等来看,原来应该存在工棚建筑。同样,龙滩遗址中也出土有不少陶建筑构件。在邛崃花牌坊制盐画像砖中也可以看到盐灶上方由两面坡式的工棚建筑覆盖。

上油坊遗址2003年的发掘中,发现一座汉代的房址,其整体形状为长方形,东西14.9米、南北9米,其前方分布有5个檐柱洞,左右各有一个柱洞,其背后为岩石,发掘者认为该房址是一座面阔、进深各1间的一面坡式的简易房屋建筑[21],这种简易的房屋可能就具备工棚、储存工具或供盐工休憩的性质。

三、涂井汉至六朝时期的运输道路

食盐的运输和贸易离不开对道路的开通和整治,汝溪河是长江的一条支流,从产盐的流水溪口至长江约6公里,涂井盐需要运送到长江岸边,再由长江转运各地。但汝溪河为一条小溪流,在三峡未蓄水之时,这里水流湍急、河面狭窄、季节性强,从产盐处无法直接通航到长江口,必须沿着汝溪河岸开辟运盐道路。

孙华先生曾考证宋代洪适所撰《隶释》中记录的《王君治石路碑》[22]是一则忠县汉代盐道治理的史料,其所记述的道路是忠县涂井盐场通往涂井口码头的专用盐道,并且该碑所在地点不应在洪适跋语中所记的汉州(今四川广汉市),而在忠县涂井溪沿线[23]。这一论断无疑是非常正确的。

石佛岩摩崖造像位于汝溪河东岸两块山体崩塌下来的巨石上(图10),其北部为上油坊遗址,南部为龙滩遗址。因三峡库区蓄水,该摩崖造像被切割搬迁至三峡博物馆。摩崖造像主要开凿于初唐时期,其右侧石块下方有一通摩崖碑,并被旁边的摩崖造像龛打破,即它的右侧被7号龛、14号龛打破[24]。该摩崖碑上古朴的隶书文字引起了我们的注意,经过对文字的辨别与识读后,我们发现该摩崖碑就是《隶释》中所收录的东汉建和二年(公元148年)《王君治石路碑》(图11)。《隶续》上描述该碑形制为:“广汉长王君碑,其上画方大书一表字,其下六合各有界道,每行二十四字,末行低四字,书立石人名[25]”,这与该摩崖题刻完全吻合。

该摩崖题刻的碑首呈长条状,碑身为长方形。碑首题刻有隶书的“表”字;碑身自左而右以竖线为界道,分成6列,竖书,结合《隶释》的记载,将题刻识读如下(黑体为现存可识别文字,其余摘自《隶释》),其中前五列刻石字体为隶书:

惟右部官,国之珍宝,冲路危险,侠石磐岩□道,人马□行,为民/隆害,历世弥久,靡有留心。长广汉/王君,建和二年冬,任掾杨□攻治破壤,又从涂口繇平□□□/井间道至别盐,得去危就安,功夫九百馀日,成就通达,永传亿/岁无穷。

其中第六列紧邻14号龛,从字体来看,与前文的隶书相去甚远,为楷书字体。从内容来看,它与该处其他摩崖造像的造像记的文法基本一致,如“弟子为亡父……造”,这是唐代流行的造像记写法。因此,第六列文字应是14号龛的造像记,是对《王君治石路碑》第六列文字的改刻。洪适应当不知道该拓本出处的信息和背景,误以为杨子钦为立石人名。

该碑的发现不仅明确了《王君治石路碑》所在位置和所记内容的性质,而且纠正了洪适对该碑部分内容的讹误,是一块弥足珍贵的研究汉代盐道的碑刻实物,具有十分重要的史料价值。

《王君治石路碑》记述了这里的崖路狭窄崎岖,非常危险,给过往人马造成了危害。任临江县长的王君命掾属杨某,去功治道路上的危险路段,历经九百余日的工程,使得道路畅通的事迹。整个工程花费了九百余日,虽然不知道用工的数量和里程,但也可以看出治理道路的艰难,这和汝溪河沿岸山高路险的地貌是吻合的。

“从涂口由平□□□井间道至别盐”是该碑文中所提及路线的关键信息,孙华先生对其中所涉及的地名、路线等问题进行了详实的考证[26],我们认为是非常准确的。他认为涂口是涂溪口,就是涂井溪汇入长江处;平□即是坪山,是涂井溪汇入长江口的一个大台地-坪山坝,坪山坝上分布有王家堡墓群和老鸹冲墓群,这里发现有规模较大的汉代居住址和墓群,墓葬从战国晚期一直延续至六朝时期,可能是当时的运盐码头;□井就是涂井。因此,道路的路线是从涂口由平山至涂井,到达涂井后还有一条到别盐的支路,也就是碑文中所记的“间道”。虽然别盐暂无文献可以推断,但是本次考古调查提供了一些零星的线索,由涂井峡谷上行至今汝溪镇之间,仍然分布有一些东汉至六朝时期的崖墓,说明这一时期这条线路上是存在道路的;涂井峡谷下行至龙滩大桥不顺溪而下,而向东行走有一条至石宝的古道,这条古道至少在唐代是存在的,高城山唐代摩崖造像就位于这条古道线路的旁边,其上还有明代《新建通济桥方广路记》[27]。石宝一直是历史时期重要的一处盐运码头,这里也发现有东汉至两晋时期的墓葬[28],我们不排除这一道路在汉代就已存在。这两个方向的道路是否就有涂井间道的可能性?

四、汉至六朝时期涂井盐的控制者

制盐产业包含生产、管理、运输、销售等各个环节,产业涉及相关人群众多,由政府官员、地方豪强、商人、盐工、消费者等不同身份、不同层级、不同区域的人员参与其中。结合考古材料和历史文献,我们尝试去观察有哪些人群参与到涂井的制盐产业。

涂井发现的大量汉至六朝时期墓葬是透物见人的最直接材料,这批墓葬有明显的聚集性现象,主要集中分布于两个区域。

第一个区域:在涂井峡谷顶的山前台地、山顶上以及两端谷口的山坡或台地上,包括奶子包墓群、仙女包墓地、小街坝墓地、张家湾崖墓群等,部分墓葬残存有封土堆。

第二个区域:集中于流水溪口南部的山坡及对岸的山崖上,包括仙人洞崖墓群(又称涂井崖墓)、吊嘴梁崖墓群、石峰岩崖墓群。其中仙人洞崖墓群是一处规模较大的崖墓群,历次发掘共清理36座崖墓和1座岩坑墓,墓葬经过整体规划,密集分布于仙人洞山的半腰至顶部的崖壁上(图12),互相之间无打破关系,多数墓葬为蜀汉至两晋时期[29],也有个别墓葬为西汉时期[30]。这批崖墓形制普遍较大,不仅有常见的单室墓,而且有较多的多室墓,有双室、双后室(图13)、三室等,墓室空间十分宽敞,墓葬通长从6米至10余米不等,这在三峡地区非常少见。

图12 仙人洞崖墓群远景

图13 仙人洞崖墓群M5平剖面图

从以上两个区域的墓葬有如下几个特点:第一,这批墓葬均分布于涂井两处产盐地,围绕盐泉、制盐作坊分布;第二,西汉墓数量稀少,多为东汉至六朝时期的墓葬;第三,墓地经过统一规划,应为家族墓地,如奶子包墓地中成排的封土墓葬、仙人洞崖壁上密布的崖墓群;第四,墓葬规模大,如石室墓、砖室墓有高大的封土堆;崖墓墓葬空间宽大,随葬品丰富,显示出墓主人拥有丰厚的财富和较高的身份等级。

《华阳国志》所记载:“临江县,枳东四百里。接朐忍。有盐官,在监、涂二溪,一郡所仰。其豪门亦家有盐井”。[31]临江县即今天的忠县,我们认为这些墓主人就是掌控涂井盐业的豪强大族,这与该文献也是相符合的,他们控制着涂井盐业的生产和运销,从中攫取来了巨大的利润。

贵州习水三岔河曾发现过一座蜀汉时期的崖墓,其旁的题刻记载了崖墓的花费:“章武三年七月十日,姚立从曾意买大父曾孝梁右一门,七十万,毕,知者,廖诚杜六,葬姚胡及母。”[32]该墓葬墓室宽2.3米、进深2.18米、高1.2米,就价值七十万,而仙人洞崖墓最小的墓室长2.35米、宽2.4米、高1.5米,更何况开凿十余米长的多室墓耗费应该是巨大的。从未被盗扰的仙人洞崖墓M5来看,随葬品十分丰富,有各种类型的陶俑、陶房、陶动物俑、铜壶、铜洗、铜摇钱树以及成堆的铜钱等,共计出土了2031(其中铜钱1897枚)件器物[33],这些也从侧面反映出这些涂井的豪强大族所拥有的巨额财富。

政府的盐业政策决定盐业生产、管理和运销的模式,中国古代的盐业政策无外乎官营和私营两种,这导致了产、运、销等环节的组织方式的不同,也决定了盐业由谁来主导的问题。汉政府的盐业政策在官营和私营之间几经调整,西汉时期的国家盐政,在汉武帝元狩五年之前实行私营制,政府设置盐官负责收税,食盐的产、运、销由私人经营。汉武帝元狩五年之后改为官营专卖,采用民制、官收、官运、官销的办法,“愿募民自给费,因官器作煮盐,官与牢盆。”[34]东汉时期,除了在章帝时期短暂实行过盐铁官营外,其余时间为私营,由民制、民运、民销,盐官收取盐税。蜀汉时期,为资助军事活动,实行食盐官营,设置盐府校尉,增添了军事管制的色彩。西晋时期仍然延续了三国时期的军事管制的官营政策[35]。东晋南朝时期又向私人开放制盐业,实行民营征税制[36]。这些不同的盐业政策,也导致了盐业生产、运销的控制者在官府和私人之间转变。

涂井内之所以没有出现大规模的西汉时期的墓葬,可能就是由盐业政策所决定的,特别是汉武帝元狩五年以后,实行盐铁专卖制度,由政府招募民众,发放牢盆煮盐,由政府统一收购、统一运销。由于这一阶段是由政府在主导制盐业;因此,也就缺乏了盐商、豪强大族等私人在涂井盐场的活动。但是,在汝溪河口南部、长江北岸的坪山坝上,共发现249座战国晚期至六朝时期的墓葬,其中有王家堡墓群、老鸹冲墓群等,多为中小型墓葬,其中绝大多数墓葬时代集中于西汉中期以前,我们尚不清楚这批墓葬与涂井盐的关系,涂井盐要通过长江运输到各地,该墓群所在平坝是极为合适的运输码头,这是否意味着西汉时期在政府控制下对私人领域开放了涂井盐的转运业务,亦或是这些墓主人可能是从事与转运相关的事务性工作。

东汉以后,由于地方豪强势力的崛起,他们控制着地方的政治和经济,由于盐业实行私营,地方豪强有实力来组织生产,并控制包括运销在内的整个制盐产业链,政府仅设置盐官进行收税。蜀汉时期的墓葬集中出现于仙人洞崖墓群中,前文述及这一时期的盐政带有浓厚的军政色彩,但是仙人洞的蜀汉墓葬中,除了部分墓主人随葬的环首刀外,看不出这些墓主人与军人之间有更多的联系。相反还是表现出家族墓的特点,包括多室墓内埋葬多人的情况等。另外,出土的田舍房舍、家禽家畜的模型、陶俑等也仍然延续着东汉时期庄园经济的特点。这是否意味着蜀汉时期仍然是利用当地世家大族来管理涂井的盐业。例如严氏是汉晋时期临江县的大族,东汉时期的孝子严永就是这里的人,孙华先生曾推测丁房阙就是原位于将军村一带的、与严永有关的家族墓地的墓阙[37]。将军村墓地曾出土的乌杨阙可能就是巴郡太守严颜的墓阙[38],严颜正是在东汉末归附了刘备[39]。

我们在涂井可以看到豪强大族即使在死后也要将墓葬安置在盐泉、制盐作坊附近,连绵的高大封土堆、成片的崖墓群也象征着豪强大族对盐产业的占有。因此,无论是这些墓葬、还是道路修整,都是当时盐业政策在涂井的表现。

五、涂井汉至六朝时期的宗教信仰

(一)行业神的崇拜

由于制盐业充满各种不确定因素,特别是卤水浓淡决定了制盐产量的高低,降雨量是重要的影响因素之一,故称“晴咸雨淡”,诸如涂井峡谷内的盐井多为围砌形盐井,受到汝溪河水位高低的影响,洪水期间甚至会将盐井淹没。而且制盐业生产者非常辛劳,是天下至劳苦者,扯水、熬盐、运输等都是无比艰辛的。面对自然和工作的压力,人们往往会祈求上天保佑生产兴旺、平安,行业神崇拜往往就成为制盐产地宗教信仰的重要组成部分,在制盐产地多有祭祀行业神的庙宇。

涂井有井主庙[40],所供奉的井神为汉代的杨震。《蜀中名胜记》记载:

涂溪在州东八十里发源蟠龙洞,来经涂井,井神为汉杨伯起。《井庙碑》云:神尝刺史荆州,溯江至此,憩于南城寺。谓人曰:‘江北二三里间,安得有宝气耶?’至蟠龙洞,见周柱下史丹炉,曰:‘此地有龙无虎,宜其丹不就也。’至涂山,见白鹿引泉,曰:‘宝气在此矣。’土人从所指处,凿磐石而得盐泉。庙在治东一里[41]。

杨伯起就是杨震,他为东汉中期的名臣、大儒,被人称为“关西夫子”,历任荆州刺史、东莱太守、司徒、太尉等,为官正直,屡次劝谏皇帝,后被奸臣诬陷自杀,深受当时人崇敬[42]。但杨震一生从未在巴郡任职,他被奉为涂井井神,可能源自于他清正廉洁、刚正不阿的人品。而他成为井神的年代,应当还保留着对这一名臣的许多赞许和回忆,也有可能距离他去世的年代不会相去太远。而巴蜀地区其他盐产地也有很多涉及汉代人物的盐神、井神,如云安井神扶嘉、陵井井神张陵,这些都反映了汉代对巴蜀地区盐资源的开发和利用。

仙人洞崖墓群的M5、M14中共出土了3件保存着树干的摇钱树残件,树干均由数节缀合而成,共清理14节,每节树干中部有一个佛像,这些佛像头顶有高肉髻,身着通肩式袈裟,右手施无畏印,左手握袈裟一角,结跏趺坐[43]。西南地区这类早期佛像多出现于摇钱树上或雕刻于崖墓内[44],流行于东汉中晚期至蜀汉时期,目前最早的一件带佛像的摇钱树干是在丰都槽坊沟墓群M9中出土的,同时出土的还有带“延光四年”(公元125年)纪年的摇钱树座[45]。多数学者认为这批早期佛像是佛教初传中国时,与中国传统西王母信仰的结合,而不是佛教信仰的体现[46]。另外,M5中还出土了一批带白毫的陶俑,也就是在陶俑的眉心间有一颗圆突,有学者认为它们也是受到了佛教因素的影响[47]。

图14 仙人洞崖墓群出土的带佛像的摇钱树干(摘自《佛教初传南方之路文物图录》[48])

图15 仙人洞崖墓群出土的带白毫的陶俑(摘自《佛教初传南方之路文物图录》[49])

虽然目前不能证明这些早期佛像或白毫俑代表了真正的佛教信仰,但是至少能够明证这类当时非常少有的、带有异域风格的器物,是被涂井的豪强大族所认可的,并随葬到墓葬当中。这可能是由于涂井的盐业贸易与外界交流频繁,能够接触更多的外界信息,也易于接受新鲜事物,从而将这种新形式的信仰物带入到这一区域。

六、结语

在古今社会当中,产业对于一个地区社会和文化的发展起着举足轻重的作用。通过对涂井汉至六朝时期盐业遗存及相关文化遗存的考察,我们清晰地看到了盐业是如何塑造了整个涂井河谷的面貌。我们可以想象当年这里繁忙兴盛的场景:从涂井峡谷走出,一路上不仅有盐井,而且有蜿蜒曲折的输卤笕道,两岸缓坡上分布有壮观的长达十余米的盐灶群,有无数盐工在这里忙碌。高山上还可以看到醒目的封土堆,崖壁上有密密麻麻的崖墓群,沿途还有供奉杨震的井神庙,正有人在匍匐跪拜。背负盐包的劳工行走在条件良好的道路上,顺河谷而出通达长江码头。