李梅田:升仙还是成佛——汉唐之间墓葬美术所见生死观的变迁

引言:考古发现的墓葬美术遗存类别众多、形式多样,在各类与丧葬、祭祀活动有关的遗存中都有发现,如墓地神道石刻,装饰墓壁的彩绘壁画、模印画像砖、石刻画像,装饰棺椁的绘画和石刻,器物和陈设上的装饰,以及各种质地的俑类,等等。这些墓葬美术遗存反映了古代物质文化和美术发展的情况,可以作为物质文化史、美术史书写(尤其是早期)的重要内容,但是它们又不同于真实生活中的美术作品,其制作、使用和涵义都自有特殊性。对这类墓葬美术遗存的解读,我认为有两点最重要:第一,它不是现实生活的再现,而是一种特殊的“丧葬表达”,以近乎叙事的方式表达了古人对于死亡与生命的一般态度。第二,今日所见的墓葬美术遗存残缺不全或杂乱无章,早已不是当时举行丧葬活动时的原貌,我们需要将其还原到礼仪活动的过程和情景中,从它们与建筑、陈设、器物等遗存的逻辑关系入手,探究它们在表达生死观方面的意义。

中国古代墓葬美术的产生和发展与墓葬的形制结构密切相关,而墓葬的形制结构又与特定的丧葬礼仪行为关联。以高等级墓而言,最大的一次墓葬形制结构变化发生在西汉中期,由旧式的竖穴土坑木椁墓转变为新式的横穴宅第式墓,这表明丧葬行为甚至是丧葬观念发生了一次巨大的变化。正是这次转变导致了真正墓葬美术的产生。我这里所谓真正的墓葬美术,专指叙事主题较为明确、叙事逻辑较为清晰的墓室画像。这种墓葬美术之所以产生于新式的宅第式墓里,是由于这种结构的墓葬具有相对的开放性,不但墓室各部分是贯通的,而且通过墓道与地面相通。在墓室设计上,给人的活动留下了较多的空间,而不像以前的竖穴木椁墓那样墓室基本被各类陈设和物品所充满。这也许意味着,很多原本不在墓室举行的活动这时转移到了墓室(如墓内祭奠等),而且参与的人数可能更多,一个可能的证据就是,在多墓室的墓葬里,作为祭祀空间的“堂”或前室往往最为宽敞高大,这是出于大规模礼仪活动的需要而设计的。我这里说的墓葬开放性,并不意味着墓葬会像公共建筑一样开放,而是指在这种丧葬模式下,丧葬礼仪变成了一种极具公开性甚至夸耀性的社会活动。当然,公开性或夸耀性的丧葬礼仪活动更多发生在地面的墓园里,那些高大的封土、神道及石刻、祭祀性或纪念性建筑物、墓碑等就是为这些礼仪活动而设,只不过墓地的墓葬美术遗存难以保存,所以我这里主要讲地下墓室的情况。

当西汉出现了最初具有叙事性的墓室画像后,一直延续于以后各代,只不过每个时期的画像主题和形式各不相同,反映了现实社会的意识形态对丧葬表达的影响。在汉代的墓室画像中,叙事的主题是“升仙”,反映了汉代人对于生死的一般性观念。但从东汉晚期开始,墓室画像中开始出现大量的佛教元素,这自然是与佛教入华有关。佛教入华影响了中国文化的很多方面,对丧葬行为和丧葬观念也产生了影响,墓葬美术中的佛教元素正是这种影响的一个表现。但是当我们整体观察汉唐时期的墓葬美术时,发现佛教元素总是与传统的升仙主题交织在一起,而且并没有随着佛教的普及而逐渐走强,而是时强时弱、若即若离,这表明以升仙为代表的传统生死观与佛教的生死观发生了激烈的碰撞。从信仰上来说,佛教生死观与传统生死观属于大不同的信仰体系,在对待死亡的态度和处理死亡的方式上泾渭分明。那么,我们应该如何看待它们在汉唐之间墓葬美术里的交织现象?到底是为了表达升仙,还是成佛?

一、汉代墓葬美术的升仙主题

战国秦汉时期神仙思想盛行,形成了较完备的神仙信仰体系,创造了以昆仑山为代表的仙境,以及仙境中的东王公、西王母和仙山、仙树、仙药,还以《神仙传》《列仙传》等文本记录了王子乔、赤松子等人的成仙事迹。汉代的“造仙运动”留下了很多实物遗存,如传世的仙人碑——王子乔碑、肥致碑、唐公房碑等;也出现了一批明确以“升仙”为目的的画像,它们以较形象的、近乎叙事的方式表达了汉代人的升仙理想。

图1 长沙西汉马王堆汉墓出土帛画

1972年发掘的马王堆汉墓出土了2幅T形帛画(图1),分别出自1号墓和3号墓,但1号墓的帛画备受关注而3号墓的帛画关注较少。二幅帛画的内容和形式接近,都描绘了通过祭祀而灵魂升仙的过程。以1号墓帛画为例(图2),画面中的三个平台起到了划分场景的作用,整幅画面被分隔为四个场景:天上景象、引魂升天、祭祀空间、鬼怪世界,四个场景分别以天门、帷幔、象征地平线的平板分隔。

图2 马王堆1号汉墓出土帛画摹本

第一段是天上景象,以人首蛇身的神为中心,左右绘日、月,以一个平台和两个立柱表现天门,门上悬有巨形钮钟,门柱上有二只豹子,门内绘拱手对坐的两位门神。这段图像反映了当时人对天上世界的想象。第二段在屋宇之下,描绘引魂升天的场景。墓主人拄杖,面向左方,前有二位小吏迎接,后有三位侍从护送,表现了墓主灵魂被恭送、恭迎升仙的片段。这段内容与长沙陈家大山和子弹库出土的战国帛画内容相似,反映了战国以来楚地想象中的灵魂升仙过程。第三段是祭祀场景,位于帛画的下部,在一座挂有精致帷幔的屋宇内,布置着由灵床、祭台和祭祀者构成的祭祀空间。祭台上放着一组祭器,灵床上是覆有锦被的墓主人遗体(巫鸿先生的判断),床前排列着两排共7位祭祀者,拱手相对而坐,左侧还有一位站立的白衣侍者,面向一组鼎、壶正在取食。此画面表现了由侍者备食、孝子献祭的场景。由于死者用锦被盖着,尚未入棺,很可能表现的是小殓后的祭祀仪式。三号汉墓的帛画也有类似的场景。帷帐、床榻、祭台、祭器与食物是祭祀场景的通常表现方式,常见于汉代以后墓室的祭祀空间,有的以图像表示,有的以实物表现。第四段是鬼怪世界,被置有鼎和壶的平板与祭祀空间分开,平板由一位赤身裸体的神人托举,神人两侧是由龙、鱼、龟等构成的鬼怪世界。这些似人似兽的形象是楚人对地下鬼神世界的想象。以上四个场景中的第二、三段叙事逻辑清晰,描绘的是丧礼阶段的招魂和小殓仪式,与想象中的天上、地下世界一起构成了一幅逻辑性极强的画面。值得注意的是,西汉时期可能天界与仙界的区分可能还并不明显,在不同的图像系统里,灵魂飞升的可能是天上,也可能是昆仑山代表的仙界。只有到东汉以后,可能天界与仙界才得到明确区分。

类似于马王堆帛画的引魂升天(或升仙)场景,还见于山东临沂金雀山9号墓的帛画。此外,在洛阳汉墓的墓壁上还出现了长卷式的升仙画像,如西汉晚期的卜千秋墓(图3),是一座空心砖墓,在后室脊顶以20块彩绘砖拼砌成一幅长卷式画面,从内向外展开为一幅墓主夫妇灵魂升仙图,前有女娲、羽人、月亮和神禽异兽,后有伏羲和太阳,墓主夫妇、句芒、羽人及动物,其中对墓主的描绘是夫妇乘龙、凤向左行进。类似画像在洛阳烧沟61号墓也有发现。

图3 洛阳西汉卜千秋墓脊顶壁画

上述这些西汉升仙图中的人物都呈运动的姿态,动态表达了升仙的过程,人物运动的方向都朝向画面左方,这可能与战国两汉时期的西方信仰有关。屈原《离骚》中有“朝发轫于天津兮,夕余至乎西极”,天津即天河,西极指极西之地,西王母所居的昆仑山也位于西方,因此在图像中常将西方作为死后的归宿。

进入东汉,丧葬模式发生了一个巨大的变化,墓葬结构基本都是模仿现实生活中的宅第,所以我们叫宅第式的墓。这种结构的墓葬为礼仪活动预留了更多的空间,为墓壁的装饰提供了可能性和必要性。考古发现在东汉的墓地祠堂和地下墓室都出现了很多石刻画像和壁画,内容比西汉墓室更加丰富。升仙仍是画像的重要主题,但似乎天界与仙界的区分更明确了,西王母所在的仙界有着更明确的表现。如山东嘉祥东汉武梁祠山墙刻满了画像(图4),内容是时人心目中的宇宙图式,从上到下依次是仙界、历史、现实。其中仙界位于山墙最顶上,东西山墙上分别以东王公、西王母居中,是高大的正面端坐形象,两侧是由仙山、仙鸟、仙药等环绕的仙境。这是东汉画像石墓的典型图式。如果把其他壁面的画像(如描绘墓主接受祭祀的画像)联系起来,那么就形成了一个叙事逻辑——墓主灵魂接受祭祀后升入仙界。升仙是整个墓室画像想要表达的主旨。

图4 嘉祥东汉武梁祠山墙石刻画像

类似的图像表达在东汉墓葬美术中比比皆是,如1930年代发现的大连营城子东汉墓,在其一个壁面上分上下两层描绘了升仙的过程,下层是三人在面对神座进行祭祀,神座象征墓主的灵魂;上层绘墓主到达仙界之后,被羽人和仙使迎接的场景(图5)。

图5 大连营城子东汉墓升仙图

从以上情况来看,一旦墓室变成开放性较强的宅第式墓,就出现了叙事性较强、叙事逻辑较清晰的墓室画像,而画像的主旨就是表达升仙,或是仙界的场景,或是升仙的过程,这反映了在神仙思想盛行的汉代,时人对于死后的普遍追求——升仙。但是随着佛教的传入,这种较为单一的来世想象受到了挑战。

二、汉晋墓葬美术中的佛教元素

佛教自两汉之际传入中国,最先只是被社会少数精英人士所知,但他们也并不真正了解佛教的思想。在升仙思想盛行的当时,佛只不过是有助于升仙的一个外来神祇而已。在一些礼仪场合,佛陀常与西王母、黄老等混杂在一起,如楚王刘英一边祭祀黄老,一边祭祀佛陀。但从东汉开始,佛教也开始与世俗的丧葬发生了联系,这方面有文献的证据,也有考古的证据。

文献记载的佛教与丧葬发生关联始于东汉明帝时。据《牟子理惑论》记载,明帝“预修造寿陵,陵曰显节,亦于其上作佛图像”,也就是说明帝在他的陵墓上以佛像作为装饰。佛教入华见于官方记载也是在明帝时,可见他对这位外来神仙应是非常有兴趣的,在首都洛阳的一些宫殿都画上了佛像,但将佛像装饰在自己的陵墓上是一个值得注意的现象,因为佛教的生死观与以升仙为目的的生死观是完全不一样的,他当时是怎么想的呢?虽然未知明帝显节陵上的佛像是何模样、是何用意,但从考古证据来看,从东汉晚期开始,墓葬中出现了越来越多的佛教图像元素,主要是在南方的长江流域,上中下游都有,在随葬器物上、在墓室石刻中都发现了清晰的佛陀形象或是具有佛教含义的形象。以下举几个例子(图6):

图6 长江上游东汉摇钱树上的佛像

1941年在四川彭山汉代崖墓(M166)的摇钱树座上,发现了一个陶塑的佛像,高21.3厘米,高螺髻,施无畏印,着通肩袈裟,有圆形项光的趺坐佛像,旁立二侍者。此墓年代可早到3世纪前期。重庆丰都槽房沟东汉墓也发现了一个钱树佛像,是高发髻的形象,施无畏印、左手握衣角。陶座下有“延光五年(125)五月十日作”铭文。重庆忠县蜀汉崖墓M5中也出土了白毫相陶俑及铜摇钱树,摇钱树的每节树干各铸有一尊高肉髻、趺坐的佛像,共18尊佛像。最有意思的是美国大都会博物馆藏的摇钱树,树杆上有通肩大衣的、衣褶呈棱形的坐佛,衣褶正面呈U形,这尊佛像似乎是犍陀罗风格。有意思的是,这尊佛像与西王母共处一树,而地位显然不如西王母,放在西王母的下面,形象也比西王母小得多。

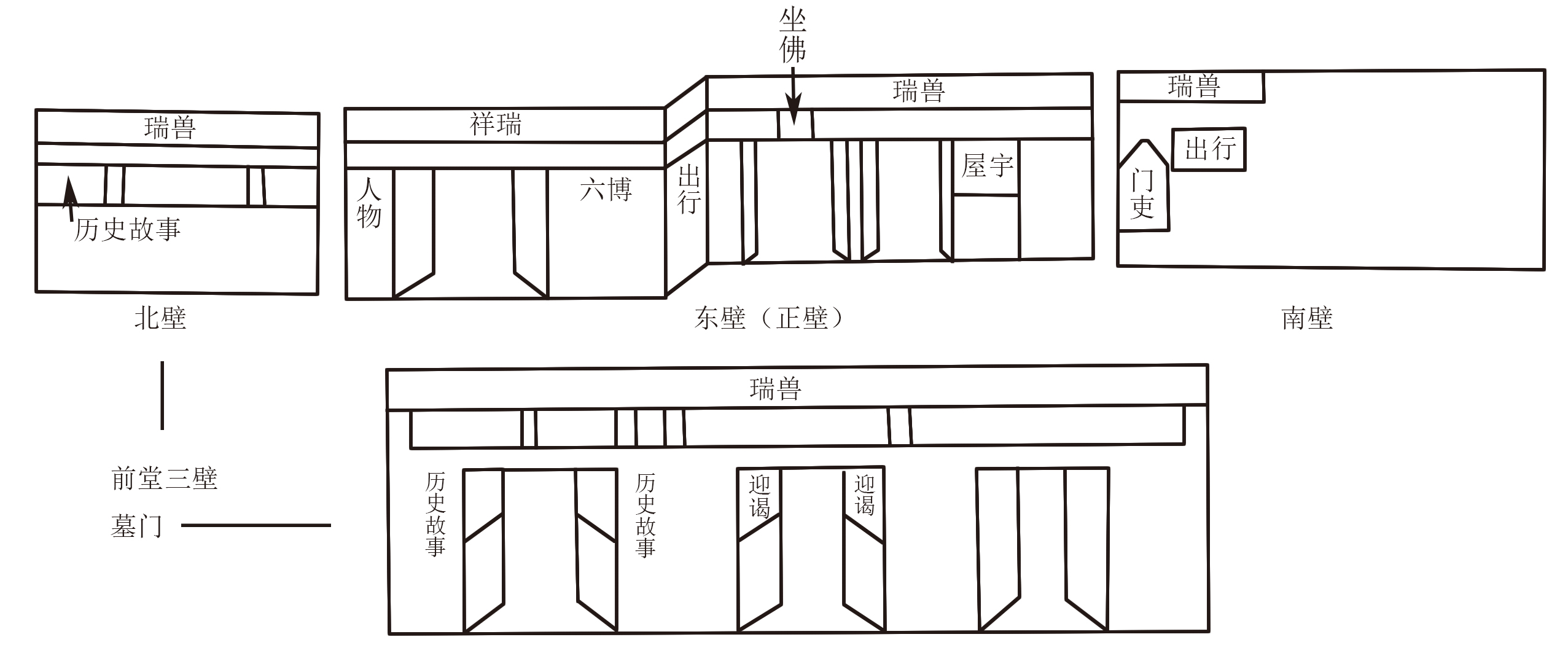

以上这些都不是单独的作为礼拜对象的佛像,而是附属于随葬器物上,表明佛教已为民间所熟知,也与丧葬发生了一定的联系,但地位还并不高,在丧葬礼仪活动中并没有取代传统的神仙。不过,在长江上游也发现了一个特殊的例子,可能是作为礼拜对象的佛陀。在四川乐山的麻浩1号崖墓里,享堂的门楣上刻有一座高浮雕的坐佛,高37厘米,高肉髻、圆形项光,通肩袈裟,结跏趺坐,施无畏印(图7)。这是一座蜀汉时期的墓,在山崖里凿出来三个并列的棺室,共用一个作为祭祀空间的前堂,这个前堂是属于三位死者的祭祀空间,可能每次下葬时都会在这里举行一些祭祀活动。在前堂的墓门和四壁刻有27幅石刻画像,巫鸿和霍巍先生等都从画像与墓室空间的关系对画像内涵作了精彩的解读。

图7 四川乐山麻浩1号崖墓享堂浮雕坐佛

这组画像与当时的其他祠堂或墓室画像主旨并无不同,描绘的是墓主受祭后去往来世生活的场景。墓门门楣上刻有仿木构房屋图像,门扉上刻有迎谒、“河梁送别图”、孝子故事等内容,是对宅第之门的模拟,以现实生活中的迎接、送别、拜谒等场景赋予墓门以特殊的象征意义——这是一座生死之门,是两个世界的分界。进入墓门,首先进入视野的是作为视觉中心的正壁图像,在横梁上刻有仿木构建筑构件及瑞兽,在横梁下的壁面上刻有持杖人物、六博、出行等图;两个侧壁的图像相对简略,除了仿木构建筑外,分别刻有出行、“荆轲刺秦王”等历史故事、人物活动场景。值得注意的是,在作为视觉中心的正壁中心位置刻有一尊高肉髻、有项光、着通肩大衣、施无畏印的坐佛,似乎隐含了前堂作为祭祀空间的特殊意义:这是一个生者与死者交流的空间,高高在上的佛陀象征着死者灵魂将要到达的境界,只不过传统图像中一般是西王母代表的仙界,这里被佛陀代表的佛界所代替。以佛陀代替西王母,也许在祭祀者看来,灵魂将要到达的佛陀世界与西王母的仙界是没有什么差别的(图8)。

图8 乐山麻浩1号崖墓的石刻画像配置

除了佛陀形象,还有一些佛的象征物如佛塔等出现在墓葬中,如四川什邡县发现的东汉晚期佛塔画像砖、湖北襄阳发现的东汉佛塔式陶楼等。在长江中下游东吴西晋时期的墓葬中也发现了很多佛像,同上游一样基本都附属于随葬器物上,如鄂州发现的东吴永安五年(262)墓出土铜带饰饰片,透雕线刻有一尊菩萨像,有高肉髻、项光,有项圈、璎珞、披帛、飘带等装饰,上身赤裸,立于莲座上。最常见的是在长江下游特有的青瓷魂瓶上,常塑有坐佛,与各类神禽瑞兽共处,一般高螺髻,项光、通肩衣、禅定印,有秣菟罗的遗风。除了坐佛外还有佛塔、墓碑、僧人和丧家形象,并以铭文表明了其丧葬的涵义,如上海博物馆收藏的一件魂瓶上,塑有圭形碑、双手合十的胡僧形象和奏乐者,碑上刻有铭文“会稽,出始宁,用此丧葬,宜子孙,作吏高迁”(图9)。 这些可能更直接地反映了佛教对丧葬活动的渗透,可能佛教已经直接参与到民间的丧葬和祭祀活动中。

图9 长江下游青瓷魂瓶上的佛像

以上所举例子都是南方佛教初传时期的佛像,它们多是佛教尊像,如佛陀、菩萨,往往与反映传统神仙信仰的内容糅杂一起,往往处于从属地位,表明佛教对本土丧葬的渗透还非常有限。佛教入华之初译事未兴、教义不明,只能依附于传统信仰而发展,信佛者相信佛能飞行,“飞行虚空,身有白光”,在汉魏人心目中仙、佛无异。所以有学者把这个时期的图像称为“仙佛模式”。

值得注意的是,东晋以后,墓葬中发现了更多的佛教元素,如飞天、天空伎乐、佛塔、护法狮子、摩尼宝珠、化生童子、忍冬、莲花等,在襄阳一带发现的南朝画像砖中表现得最明显,但是佛教尊像反而非常罕见。有很多学者注意到这种现象,俞伟超的解释是南北朝至隋唐时期佛教活动主要是在寺观中进行,而不在世俗的葬俗中反映出来。巫鸿说佛教美术与墓葬美术是平行发展的双轨局面,说为了保持墓葬美术的独立性而有意识地拒绝异类宗教艺术的同化。林圣智也明确表示,墓葬图像与佛教美术在南北朝时期分属两种不同的范畴。这种现象可能表明,随着佛教入华日久,中国社会对佛教的了解较深了,明确了解到佛教与传统升仙思想的差别,因此,在具体的丧葬活动中,可能开始刻意地将二者区分。另一种可能是,佛教在参与丧葬活动时,社会上层与下层、核心地区与边缘地区的态度是不一样的,如前述南方地区东汉至东晋南朝墓葬中的佛像基本出自社会中下层墓葬中,上层社会的墓葬中是罕有踪迹的,比如东吴朱然墓是没有的;南朝墓画像砖上的佛教象征物在襄阳、余杭等地发现较多,虽然墓葬的等级也比较高,但都在京畿之外,而作为政治文化中心的建康地区基本不见,说明建康的佛教活动主要限于寺庙中。

三、一个特例:北魏平城时代的墓葬美术

虽然佛教美术与墓葬美术长期以来似乎有着平行发展的局面,但二者也并非泾渭分明,也有交流与互动。这一点在北方地区,尤其是北魏平城时代表现得最抢眼。

大同沙岭壁画墓墓主是太延元年(435)破多罗太夫人。墓室四壁和甬道布满壁画,壁画图式是中原传统式的墓主夫妇宴饮图,两侧是出行、家居、白戏等内容,甬道是守御内容。但在甬道顶部发现伏羲女娲之间有一个摩尼宝珠形象,这是明确的佛教象征物,形状与云冈石窟所见一致(图10)。其他很多平城墓葬中或多或少地有一些佛教类的装饰,如莲花、忍冬、佛教护法神等,如文瀛路北魏壁画墓、迎宾大道16号墓、丹阳王墓、司马金龙墓石棺床等,此处不一一举例。

图10 大同沙岭北魏壁画墓甬道顶部画像

平城墓中的佛教元素比同时期的南方地区都多,好像佛教对丧葬的影响非常强烈。我们到底应该如何看待这种现象?平城丧葬的主旨改变了吗?要分析墓葬美术的意义,应从空间分析入手,我们应对这些图像在墓葬空间中的位置做具体分析,看它们在墓葬空间营造中所起的作用,看墓葬的建造者或使用者希望用这些图像表达什么样的意图。我对平城地区墓葬的壁画配置方式与观看方式做了一个图示,实际上各处的壁画在画像系统中所起作用是不一样的,正壁部位是最重要的内容,往往是点题的内容;侧壁的位置其次,入口处再次,只起到受御作用。根据这个原则,我对平城地区墓葬有佛教图像元素的墓葬做了一个统计,分为正壁、侧壁、入口(墓门、甬道、前壁)和副属性装饰四类。可以明显看出,佛教图像主要位于入口处的墓门、甬道和前壁等处,而墓室的主要空间(如正壁和两个侧壁)基本上是不见佛教图像的。也就说是,墓葬的视觉中心基本不见佛教元素,而越是空间的次要部位,佛教元素越多。这表明,即便在佛教元素大量进入墓葬的北魏平城,佛教也没有改变墓室空间设计的主旨。另一方面,佛教已经深深影响到次要图像的选择,尤其是墓葬入口处是佛教图像最集中的位置,如佛教护法神取代了传统的门吏,强调以佛来守御墓门,这应与平城地区兴盛的佛教活动有关,无可避免地影响到了世俗的墓葬。

平城地区活跃的佛教活动已经影响到了墓室空间的营造,但墓室空间的主旨依然固守中原丧葬传统,升仙仍是空间营造的主要意图,佛教与丧葬之间的界限依然泾渭分明。北魏平城时代与佛教初传的汉末三国时期不同,佛教信仰已经普及于社会各阶层,译经、建寺、造像之风可谓繁盛,但北魏墓葬抛弃了汉晋墓葬将佛陀作为礼拜对象的做法,多以佛教的一些象征物隐喻佛的存在,似乎现实生活中繁盛的佛教活动遭到传统丧葬的抗拒,二者维持着若即若离的关系。作为外来宗教的佛教和基于魂魄观和升仙思想的传统丧葬在对待死亡的态度、处理死亡的方式上有着不可逾越的鸿沟。

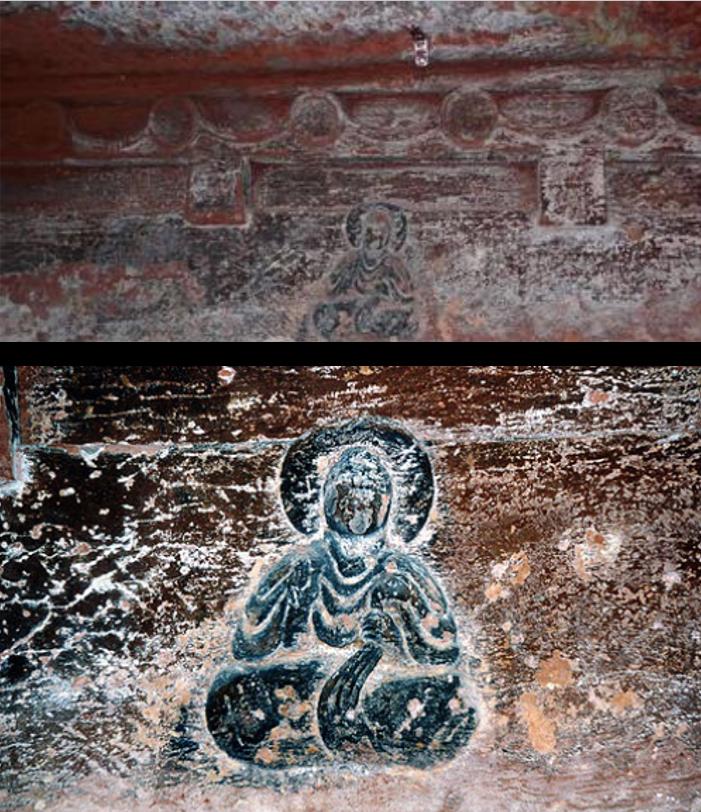

但也有例外。大同富乔发电厂石椁墓是目前发现的唯一一座北魏佛殿式墓葬,据墓志,墓主是皇兴三年(469)下葬的邢合姜。石椁是当时流行的长方形屋宇形,北部安放石棺床,雕刻有忍冬纹和水波纹图案,石椁的正壁(北壁)、两个侧壁(东西壁)、椁门上方一共绘有14尊坐佛(原有15尊,其一缺),正壁和侧壁坐佛下方绘以香炉为中心的供养人行列(图11)。

图11 大同北魏邢合姜石椁北壁画像

这是一座完全以佛像装饰的墓葬,可称为佛殿式的墓葬。从图像程序来看,这组图像表达了与传统图式完全不同的涵义:死者的灵魂不再是世俗的人物,而是脱离了六道轮回的佛;佛像下层以香炉为中心的供养场景正如以祭台为中心的祭祀场景,成为死者转化成佛的媒介;参加丧礼的人将对死者的祭祀当成了礼佛,是祖先崇拜向佛教偶像崇拜的转化。这座佛殿式的墓葬虽属考古发现的孤例,但在空间设计和图像选择上体现了云冈石窟对墓室营造的影响,如二佛并坐像、七佛题材以及供养人图像等,都是云冈石窟的常见内容。

关于平城佛教与丧葬的交融,还有一个值得注意的现象。就是冯太后方山永固陵的陵园建置,它是庙、墓、寺一体的布局,是佛教进入帝陵陵园的一个重要实例。它一方面表达了冯太后所代表的拓跋皇室的佛教信仰,另一方面可能也反映了北魏平城时期对东汉帝陵的复古与创新。

四、佛教与丧葬的“边界”与“合作”

佛教对于生命本质的认识与中国传统生死观截然不同的。传统生死观是基于魂魄二元论的,人死之后形神分离,形为魄,神为魂。佛教则主张形神浑然一体,不可分离,生命通过轮回转世而进入新的境界,主张戒欲行善以至灵魂超脱轮回而成佛。但是佛教思想也有与传统生死观合作的基础。如七佛信仰,礼拜七佛临终时可以往生弥勒净土,这是一种不同于升仙的死亡观,但同样是对死亡的关切、对来世的憧憬。在墓室空间里,汉魏传统常以引魂升天表达成仙的途径,以西王母世界表达美好的仙境,佛教徒则以礼佛、造像方式表达对七佛净土世界的追求。在平城时代,净土信仰也进入了民间的临终仪轨,云冈第38窟窟门造像铭《吴氏忠伟为亡息冠军将军华□侯吴天恩造像》,有“愿亡儿……腾神净土……愿□亡儿,常谒□□”。云冈第35窟主尊是交脚弥勒,楣拱内凿七佛,造像铭“为亡弟安凤翰造弥勒并七佛立侍菩萨,比丘道□□化□”。北魏冯亮笃好佛理,晚年常居佛寺,临终遗令“敛以衣幍,左手持板,右手执《孝经》一卷,置尸盘石上,去人数里外。积十余日,乃焚于山。以灰烬处,起佛塔经藏”。冯亮既采取了佛教的荼毗火葬,又不忘以七星板、《孝经》等传统方式下葬,反映了佛教临终仪轨向传统葬仪的渗透。

南方地区的传统丧葬礼仪与佛教的临终仪轨也发生了直接的关联,尤可注意者是东晋南朝流行于荆楚地区的盂兰盆会(七月十五日)举行的超度亡灵的斋会。西晋竺法护译《佛说盂兰盆经》目连救母的故事,目连欲报父母哺乳之恩,“以道眼观视世间,见其亡母生饿鬼中,不见饮食,皮骨连。……佛告目连,十方众僧于七月十五日僧自恣时,当为七世父母及现在父母厄难中者,具饭百味、五果、汲灌盆器、香油……目连其母,即于是日得脱一劫饿鬼之苦。最早记载民间盂兰盆会的是南朝梁宗懔所著《荆楚岁时记》,荆楚地区“七月十五日,僧尼道俗悉营盆供诸寺”,以幡花、歌鼓、果实等奉献寺院。

佛教与传统丧葬的“合作”,除了思想基础和仪式基础外,还有物质技术方面的基础,这点在平城时代表现得较为明显。从一些工匠首领的建造经历看,当时的匠作体制可能会导致粉本的互通(台湾林圣智先生对此有精彩的分析),导致某些佛教题材进入了丧葬空间。北魏宦官王遇(钳耳庆时)是一位兼作皇室宫殿、造像、寺庙、陵园的工匠首领,他主持了方山陵园、陵庙(永固堂)等和迁洛后的文昭太后墓园建设,也主持了思远佛寺、云冈9.10窟(崇福寺)、晖福寺等的建设,还主持了东郊马射坛殿以及迁洛后的太极殿及东西两堂、内外诸门建设。他在平城的建造活动集中体现了当时宗教空间、丧葬空间和生活空间之间的彼此渗透。

平城的墓葬美术体现了佛教对丧葬的强力渗透,甚至出现了完全佛殿化的墓葬,但它是由特殊的社会背景造成的,这个时期是拓跋制度草创的时期,加上造像立寺之风盛行、匠作交流等原因,使得这个时期的佛教因素十分强力。尽管如此,有佛教图像的墓葬在平城地区所占比例是很低的,而且大多数都出于次要部位,佛教并没有改变传统丧葬的升仙主旨。

五、结语

佛教传入中国,发生了对传统丧葬的渗透,但二者始终保持着若即若离的关系。佛教元素最常见的北魏平城时期,含有佛教元素的墓葬比例其实是很低的,不宜高估佛教对平城墓室营造的影响,佛教并未取代汉晋传统丧葬的升仙主旨。佛教与本土丧葬在生死观上有着根本分歧,迁洛后的北朝时期,二者渐行渐远,边界更加清晰,“升仙”是中国古代延续极强的一种来世想象。

关于佛教与丧葬的关系问题,很多学者都有关注和研究,也有很多重要的成果,这个讲座只是我对这个问题的一些粗浅理解。讲座所用图片皆来自公开出版物,恕未一一注明。