李军 潘桑柔 | 艺术史的《变形记》——李军教授谈“跨媒介艺术史”

潘桑柔(以下简称“潘”):非常感谢李军教授接受本次采访,与我们共同分享您在数十年间对一类研究思路和视角的思考,它就是“跨媒介艺术史”。由于任何一种方法都与使用、探讨和不断完善它的研究者保持着非常紧密的关系,所以,您是在何种契机下逐渐关注到跨媒介的问题的?这和您的求学经历是否有直接的关系?

李军(以下简称“李”):这个问题涉及我自己的“跨越”。在大学时,我想要当一名作家,所以最初学的是新闻专业。当时,20世纪80年代的新一辈人恰逢改革开放,并没有“上山下乡”的经历,所以我希望通过学习新闻来积累更多的社会阅历。当然,我也受到一些苏联小说的影响,比如一部刑侦文学作品《形形色色的案件》(图1)。[1]书中塑造了多位记者的形象,他们都是骑着摩托车飞驰到案件现场进行采访。我那时候觉得他们非常“飒”,当记者真是太潇洒了,还能充分接触社会。到了高考时,我拿了个还算不错的成绩,大概是浙江省前四十名,完全可以去北京大学或复旦大学。但是北大当时没有设立新闻系,中文系只招收汉语语法这个研究方向,复旦也没有在浙江招生,所以我选择了北京广播学院,也就是现在的中国传媒大学。

图 1ˉ《形形色色的案件》书影

我一开始就想去搞文学,所以我对文字这种媒介是最敏感的,这来自长期的兴趣和熏陶。此外,我小时候也写书法,学过一些水墨画。我非常清楚地记得,自己临摹过黄永玉先生创作的版画《雷锋像》(图2),还特意用水墨来模仿版画那种明暗效果。所以,我对美术的兴趣就始于这种明暗对照的视觉体验,而不那么喜欢笔法比较工致、强调线条控制力的工笔画。我喜欢的是一种氤氲的效果,但当时并没有接受专门的训练,所以文学还是我最主要的兴趣。我写过大量的旧体诗、新体诗、散文和小说,大学里还和朋友们一起合办过杂志。

图 2ˉ 雷锋像 ˉ 黄永玉 ˉ1963 年

在改革开放的影响下,有很多西方哲学著作被译介到中国,加上继续读研的计划,我打算正式转向哲学和美学领域,以便做一些更深层次的思考。20世纪80年代恰逢“美学热”,那时候的北京广播学院获得了中国社会科学院文学研究所所长、著名诗人何其芳(1912—1977)捐赠的三万五千册藏书,并建立了何其芳阅览室。那座建筑给我留下了非常深刻的印象:一座四阿顶的单层苏式建筑,进去后可以在开放的书库里自由阅览。我在里面泡了四年,把1957—1958年“美学大讨论”时期出版的多卷本资料汇编通读了很多遍,里面收录了朱光潜、李泽厚、蔡仪、高尔泰等诸多学者的论辩文章。当时一位叫徐咏春的老师教我们哲学和美学,他也是我的启蒙老师,第一次让我感到了思辨的快乐和魅力。这些都让我记忆犹新,促使我下定决心,在没有社会体验和成熟思想的情况下,从文学创作转向美学。

在1984年,我考研去了北京大学,导师是研究中国古代画论的葛路先生。我就这样走上了一条美学的道路。北大当时的学术气氛非常活跃,陈鼓应、杜维明等来自港台和海外的学者都曾做过讲座,开设了很多辩论;商务印书馆、三联书店等出版社也引入大量西方思想类著作。受此影响,我开始试着去阅读英文原作。刚开始非常艰难,我没有任何经验,只能依赖更年长的师兄们去检查和纠正。我参与翻译和出版的第一本书叫作《西方学者眼中的西方现代美学》(图3)[2],其中选取的很多篇西方当代美学论文都选自北京图书馆柏林寺分馆中收藏的外文期刊,比如英国的《英国美学杂志》(The British Journal of Aesthetics)、美国的《美学与艺术批评》(The Journal of Aesthetics and Art Criticism)。我翻译了研究海德格尔(Martin Heidegger,1889—1976)、梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty,1908—1961)和维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein,1889—1951)的文章,难度很大,所以译文磕磕巴巴,很不好读,我的一位师兄只能逐字逐句地为我修改。我至今还保留着那个批注后的译本,翻开能看到满篇通红。我当时感觉很羞愧,但经过这一关训练后就开窍了。更幸运的是,北大设有开架阅览的研究生图书馆,书籍多达几万册,让我学会了自己去阅读和思考。

图3ˉ《西方学者眼中的西方现代美学》书影

到了研究生毕业分配工作时,因为一些原因,我没能按原计划留在北大,而是来到了中央美术学院。阴差阳错,我小时候对美术的兴趣又被激发出来。受到身边环境的影响,我关注的都是当代艺术。在1987年刚来美院时,我住在校尉胡同5号,一进校园是正对着教学楼(图4)的一座连着围墙的二层小楼。我们一起入职的7位老师就一起住在那里,其中包括尹吉男、吕胜中、孟禄丁、周吉荣等。尹吉男老师曾经是学生会主席,他带着我整天和艺术家们打交道,认识了苏新平和王华祥等,还与他们一起画过人体和自画像。我还写过很多当代艺术评论文章,这些大家可能不那么熟悉,一部分收在我的自选集《穿越理论与历史》之中,反映的都是这个阶段的思考。[3]我还要特别感谢尹老师,他觉得我非常疏懒,就时不时地给我“找活”,比如给《东方》杂志的专栏撰文。这段经历让我具备了同艺术家相处并参与到他们的艺术活动之中的能力,可以用“脱胎换骨”来形容自己。同时,这也是一个让自己“落地”的过程;我谈不上非常适应,更像是一个游魂,没能完全摆脱落差。在大部分时间里,我依旧保持着同北大同学们的关系,经常回到那里,而我对弗兰兹·卡夫卡(Franz Kafka,1883—1924)的研究就是从那时展开的(图5)。

图4ˉ 位于王府井校尉胡同5 号的中央美术学院

图5ˉ 弗兰兹·卡夫卡像ˉ1923 年

在20世纪90年代初,《出生前的踌躇:卡夫卡新解》这本书反映的是我本人的状态,是一种通过文字和思考来拯救自我的尝试(图6)。[4]这个过程很像是现在流行的一个概念“治愈”,阅读卡夫卡给我带来的正是这种感受。卡夫卡被人们誉为“现代主义文学之父”,但很多人压根读不懂他的作品,所以给了他“荒诞”的称谓。这个说法实际上也给阅读的失败提供了一个理由,“荒诞”怎么可能有意义呢?“荒诞”原本是一个哲学概念,来自索伦·克尔凯郭尔(Søren Kierkegaard,1813—1855)、阿尔贝·加缪(Albert Camus,1913—1960)等存在主义哲学家,将它引入文学领域的做法实际上是有一定的问题的。[5]读者自己读不懂和作家有意创造的“荒诞”要如何区分呢?如果“荒诞”是被创造出来的,那它就是一个结果,是一件作品,是一种完全可以被读懂的境界。所以,我们不能在“读不懂”和“荒诞”之间画上等号,否则那些失败的作品就不可能与好的作品区分开来了。

图6ˉ《出生前的踌躇:卡夫卡新解》书影

此外,我对卡夫卡的研究也和个人经历有关。我们看到,卡夫卡的作品中蕴藏着他的个人经历,也有每个人在青年时代都会遇到的问题,比如工作挫折、恋爱不顺、与时代和社会的隔膜等。对此我也不例外,在来到美院之后,我时常有一种存在主义的“被抛诸于世界”的感觉,加上没能“在地化”,我就写了很多关于卡夫卡的随笔,后来还给学生们开设过相关课程,最终在2011年结集成书,但根源都在90年代。

我理解的卡夫卡是两个极端的组合:一端是最敏锐的感觉,这也是所有具备艺术气质的人都能理解的;另一端则是最精微的思想,这是一种从具体感觉而不是从抽象概念中生发出来的、特别复杂的思想。实际上,卡夫卡的“荒诞”正是文体的复杂性,甚至杂糅性的产物,所以,卡夫卡无法完成自己的作品。他思想中糅合了几种不同的价值观,我可以用1、2、3这几个数字来概括。[6]我们印象中的卡夫卡是一个“2”,他好像是一个“K”式的没头苍蝇,猛烈挣扎,想要进入法庭或城堡,但总是实现不了。简单来说,这个故事就是A想要进入B,但是他始终遭到挫折,不能如愿,但A却一直坚持,导致一个胶着的过程。[7]我们可以从社会学或批判理论的角度展开很多研究,但不要忘记这只是一个文学故事。作为一种痛苦而不情愿的体验,卡夫卡总想摆脱这个“2”的状态,比如路上有两个人打架,相持不下,后面还各自站着一个人,推搡着他们维持着这种状态。这时,卡夫卡说:“我特别想从他们中间跳脱出来,升到天空中,变成他们两个人的裁判。”这就是一个第三者的视角,一种努力去摆脱、平衡或解脱这种状态的尝试,也就是“3”。同时,这个“3”也可以演化为“1”,变成一种绝对的价值,也就是摆脱了“2”和“3”之后的一种状态。你可以想想,这个变化的过程关系到人的成长:卡夫卡父亲的同事有个儿子,名叫古斯塔夫·雅努赫(Gustav Janouch,1903—1968),年纪大概是18岁,在布拉格上大学。卡夫卡与这个年轻人进行对话,这部对话录形成了类似《歌德谈话录》(Gespräche mit Goethe,1836—1848)那样的形式,成为一部文学名著,为我们呈现了一个睿智的卡夫卡,一个哲学的卡夫卡,而这个形象是他以往所有作品的延伸。

这个现象是非常真实的,你会在卡夫卡晚年的很多小说里读到欺骗的情节。在《饥饿艺术家》(Hungerkünstler,1922)里,卡夫卡描述了一个在城市马戏团里卖艺的人物,当然他表演的不是普通的技艺,而是“饥饿艺术”——绝食(图7)。他经常会有意识地延长绝食的时间,并在结束时安排舞女等仪式性的表演,把自己塑造成这个小城的一道景观。可是时间长了,人们对此司空见惯,慢慢遗忘了这个把自己关在笼子里、与野兽为伍的绝食者。过了很多天,马戏团管事让工人们清理笼子时,才把被腐草遮住的饥饿艺术家找了出来。人们询问他何必如此,答复却是:“因为我找不到适合自己口味的食物。假如我找到这样的食物,请相信,我不会这样惊动视听,并像你和大家一样,吃得饱饱的。”[8]

图 7ˉ《饥饿艺术家》1924 年柏林版书影

就像这样,卡夫卡经常欺骗我们这些读者,如果你能意识到这一点,这些文本才会变得可以被理解。他往往借笔下故事中某些人物之口嵌套一个寓言;后者涉及整个故事的用意,但又不会完全准确地彼此对应。所以,就像我在书中指出的那样,卡夫卡的文本是复杂的,“2”中有“3”,“3”的故事里又有“1”。三者同时存在于一个故事之中,逻辑彼此冲突,导致卡夫卡不可能完成作品。而这种无法被完成的特性又造就了一种废墟,是现代主义文学最为辉煌的废墟。最重要的是,借助文学去建构一个完满世界的努力根本无法成功,而这也是对彼时的我最大的教训。人是不能如意的,所有的“如意”都是强制的,最终都会失败。比如在卡夫卡的小说《地洞》(Der Bau,1923—1924)里,作者化身为一只鼹鼠类的动物,挖了各式各样的坑道,储存了大量的粮食,并做了很多欺骗式的假洞和死胡同。它最热衷的事情就是爬出这个迷宫,欣赏其他动物误入假洞和死胡同的样子。它想要建构一个理想的乌托邦,也就是这个地下巢穴系统,但小说里的描写最终会让你感到毛骨悚然。通过第一人称描述,卡夫卡谈到了这只鼹鼠的幻觉:它总感到有一种声音,“曲曲”声或“嘘嘘”声不断,好像有人在挖洞。这个声音一直存在,以至于让它怀疑,是不是自己的脉搏在耳朵里跳动得太厉害了。最终,它突然意识到:那声音出自一头大动物,正围着自己绕圈子,随时都会迎面相遇。[9]

这篇小说就此戛然而止,探讨的是一个理想的乌托邦和“他者”之间的关系。这启发我去思考如何摆脱青春期时由自我构想出的一种理想化状态,去真正接受现实世界和环境。这是一个非常重大的转折,我真正开始关注美术,关注我所在的中央美术学院,逐渐把这里当成自己的家,走向了一条全新的道路。我很庆幸我来到了这里,而文学、思想和人的生存状态始终保持着紧密的关联,也反映了整个社会中的坎坷和不顺利。因此,文学的思想实际上是一种具体的思想,它并不是通过概念、范畴等抽象存在引证所得,它是鲜活的。艺术史在本质上和这个完全相同,只不过我改变了自己的视野;我讨论文学也是由单独的个案着手,和我现在的艺术史研究也是一模一样的。我甚至感觉,我对达·芬奇的研究就像是展开了第二个卡夫卡研究,二者之间真的存有一种相似性。

潘:您刚刚谈到的游走于不同领域之间的个人经历,也是您早期研究过的很多个体的突出特点,比如梁思成和林徽因(图8),以及沈从文。这些跨越不同领域的个体,以及他们的独特经历是否影响到了您对“跨媒介”的认识和定义?

图 8ˉ 梁思成与林徽因 ˉ1928 年

李:我在《可视的艺术史:从教堂到博物馆》(图9)中提出了“跨媒介”的概念,当时还没有人关注这个问题。我们展开具体研究的对象本身就具备多元的身份,比如林徽因,她既是诗人、文学家,也是一名建筑师、建筑理论家。她早年在宾夕法尼亚大学学习的是舞台美术,在梁思成的影响下才开始转向建筑,所以她最初具备的是美术而非工程根底。后来,受到徐志摩的启发,她又开启了文学方面的天赋,开始写诗和小说。[10]然而,我发现,当我着手关注林徽因的时候,建筑史不谈论她的文学成就,文学史不关注她在建筑方面的贡献,这是不同人眼中的林徽因。尽管关注的是同一个对象,但我们无法还原林徽因的完整形象。所以我提出了一个简单的问题:如何解决一个人的不同方面在不同研究领域中发生分裂的情况?作为诗人的林徽因、作为建筑师的林徽因和作为建筑史家的林徽因应该是彼此相关的,我们需要重新建立起它们之间的联系。

图 9ˉ《可视的艺术史:从教堂到博物馆》书影

这对沈从文来说也是完全一样的(图10)。面对他角色和人生阶段的重大转折,比如从小说家变成一名历史文物的收藏家和研究者,人们大多将原因解释成历史环境的变化,而这两方面的研究也几乎都是彼此孤立的:文学界不理解他的文物研究,历史学界不关注他写的小说。我很早就非常喜欢沈从文的作品,比如《巧秀与冬生》《传奇不奇》等充满诗性的小说,以及含有人生况味的《从文自传》,但他的文物研究其实并不是在新中国成立后才开始的。那么,他到底是一个什么样的人呢?因此,“跨媒介”的问题首先是“多媒介”的。“多媒介”强调的是研究对象的整体形象,然后我们再展开“跨媒介”的分析,讨论不同媒介和形态之间究竟保持着何种关系。所以,这些问题都不是哲学问题,都不是从抽象概念展开的,而是非常具体而精微的。

图10ˉ 沈从文像

后来,在哈佛大学访学期间,我读完了32卷本的《沈从文全集》,比较全面地掌握了沈从文的文学成就和文物研究。文学是我早年兴趣的延续,而我当时已经着手开始一项跨文化的研究,关注一类“树形图”在欧亚大陆内部的传播和相互关系[11],而沈从文在他的《中国古代服饰史》中也提供了一些文物中的案例。更具体的契机则是,我在哈佛大学参与了一项民国美术史的课题,和现在我们人文学院的吴雪杉老师、广州美术学院的蔡涛老师和现在任职于北京大学艺术学院的唐宏峰老师一起参与。我总共完成了两个研究,一项是关于梁思成和林徽因的,另一项就是关于沈从文的,想要解决的就是我刚刚强调的具体问题:你如何去理解一个人的多面性和多媒介的文化实践?它们又是如何构成一个整体的?我发现,林徽因在建筑史领域提出的颇多创见,其根源并非建筑史,反而是与徐志摩等诗人的交游和唱和。同样,沈从文的物质文化研究根植于他的早年生活经历,来源于他对民间工艺、产品和人类情感间相互关系的思考,研究行为包括他在结婚后收藏西南地区的漆器、民间的青花瓷等民间工艺的做法,而这些实践早在20世纪30年代就开始了。[12]此外,他还有些绘画的实践。因此,沈从文“物质文化的转向”实际上有着内在的脉络,循着这条脉络,“多媒介”和“跨媒介”的问题才能得到妥善的解决。

潘:您提到了沈从文的绘画实践,在您对其的研究中,比较典型的案例是您对他人生转折期的几幅速写的精彩分析。请问您是如何关注到这几幅速写的?又是如何通过沈从文行囊中的两支笔(铅笔和蜡笔)解读出如此之多的内容的?

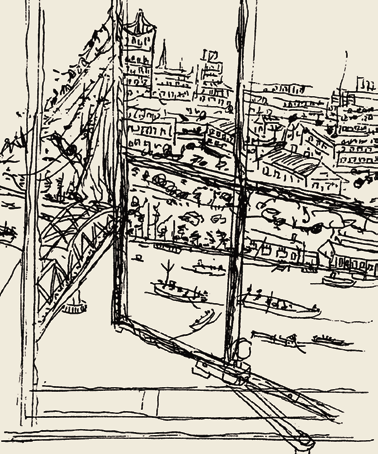

李:对此,我们必须感谢文学史家所做的基础性工作,尤其是哈佛大学燕京学社的王德威教授的研究。我在哈佛听过他授课,他是个特别通透而且富有魅力的学者,很受学生们的追捧。当时我们几位访问学者在哈佛大学燕京学社共享一间办公室,有一天我走进屋里,大概是在唐宏峰老师的桌子上看到了一本小书《抒情传统与中国现代性:在北大的八堂课》(图11),恰好是根据王德威教授在北京大学讲授八节课的内容整理而成的合集,就随手拿起来读。[13]书里有一篇文章,叫作《沈从文的三次启悟》,内容非常精彩,给我印象很深。王德威教授采用了一种视觉文化的视角来研究两张照片和一组书信中的速写,以此分析沈从文的“转向”(图12)。我在看到速写后,立即觉得很有意思,决定把这个当作自己课题的一个研究内容。

图11ˉ《抒情传统与中国现代性:在北大的八堂课》书影

图12ˉ 从住处楼上望下去ˉ 沈从文

当我走进办公室旁边的图书馆,从《沈从文全集》里找到这个时期的书信来读的时候,我突然觉得不太对,沈从文想表达的应该不是王德威教授解读出来的那个意思。[14]这个过程也是我一直强调的“验证”,对于艺术史研究而言,它同样非常重要。我们必须先针对某一个具体的对象,然后去亲自验证前人的观点,站在他们的立场来看一看究竟是不是这么回事。当我站在这个时期的沈从文的视角时,我就觉得王德威教授的解读有一定的随意性。他也是从沈从文的书信中摘取所需的片段作为论据,而不关注被他提取出来的碎片与原文和语境的关系。王德威教授应该是没有读完《沈从文全集》,尤其是第28卷至第32卷研究物质文化史的部分。另外,他对于图像的解释更是乏善可陈。所以,我需要将沈从文人生中涉及的几类媒介以及它们之间的关系梳理清楚,找到它们之间活态的关系,以及与沈从文本人生活经历的关联。

这些是我一直在强调的作品与情感或者完整的主体之间的关系。沈从文举过一个例子,说他从小逃学,不爱读书,但喜欢去读人生那部大书。他整天在大街小巷里看各种手艺人的手艺活,印象最深的就是一个小银匠。这个小银匠在江边一边打银首饰一边流泪,当然我们作为旁观者不知道他为何流泪,但他很明显是把自己的悲哀和伤感一锤锤地打进了这件首饰里。所以我觉得,沈从文在小说里写这些人,实际上也是在写他自己。在《水云》里,他也谈到过情绪与作品之间的密切关系,所以我认为,捕捉这种活态的关系是非常重要的。尽管文章的内容看起来有点“八卦”,但我觉得写得非常漂亮,也有很多人愿意去细读。

潘:除了对速写所采用的视点的分析,您对沈从文文学和艺术创作中的用色也做出了细致的讨论,比如从单色的铅笔速写到紫、白、蓝交织的彩绘,以及《七色魇》的出版及其叙事结构。那么,这种“图像转向”是否不仅限于字面意义上的“图像”,还转向了一种跨媒介的美学追求?

李:没错,关于这个问题内容的文章副标题就是“一项跨媒介研究”,关注的是沈从文学术与文学、艺术之间的关系。[15]我认为,这个问题还可以联系起艺术史中反复争论的另一个问题,也就是色彩和线条之间的关系,比如17世纪以来普桑派和鲁本斯派之间的论争。线条是单色的,是一种可控制的东西,也是相对理性的。而我们看色彩是不那么好控制的,可以叠加、遮盖和消退。

我觉得最有意思的一点,是沈从文的单色速写和彩色蜡笔画反映的就是它们的关系。这涉及他本人恋爱状态和情感的变化,以及他追求的两类女人。这其实是文学和艺术中恒常的主题,就像红玫瑰与白玫瑰,以及电影《布拉格之恋》(The Unbearable Lightness of Being,1988)讲述的故事。后者以米兰·昆德拉(Milan Kundera)的名著《不能承受的生命之轻》为剧本,塑造了两个相貌、性格和行事风格截然相反的女性形象。一个叫特蕾莎,比较温顺;另一个叫莎宾娜,难以驾驭,共同组成了人类情感世界中的一对“原型”。而在沈从文这里,我们会看到,它是以速写和彩色蜡笔画的形式编导出来的。

在回乡看望母亲的旅途中,沈从文随身携带了一套彩色蜡笔,想去捕捉自己看到的黄昏时候的远山和转瞬即逝的晚霞(图13)。然而他始终觉得自己做不到,这些东西总是在逃脱,是很难被固定在纸面上的。当时,沈从文在历经大概3年的追求后,刚刚和张兆和结婚。他经常给妻子写信,后来还汇编成了一部散文集《湘行散记》。[16]但在成婚和返乡之前,沈从文就着手构思一个不幸的故事,一个因为种种偶然而无法如愿的故事——《边城》。这个做法看起来非常奇怪:沈从文在当时已经非常“如愿”了,又何必去写一个不如愿的故事呢?其实,沈从文想要借助一点悲剧和传奇来平衡自己单调乏味的生活。因此,他才携带了彩色蜡笔。这可能与色彩的难以控制有一定关系。色彩是偶然的,是非本质的,但恰恰因为如此,它显得非常感官化,更多地指向人的欲望。

图13ˉ 白楼潭一影ˉ 沈从文

我们看到,沈从文写到了一种远望的感受,从这里望向远方,彼处的景色是可望而不可即的,是难以把握和控制的。所以在他从故乡回来后,马上就与一个名叫高韵秀的女青年发生了婚外恋。并非巧合的是,沈从文恰好也开始借助色彩来组织自己小说的叙事(图14)。我认为,这个现象是以他的人生经历为伏笔的。沈从文想要追求的那种偶然、那种不如意,其实就是他旅途中尝试描绘的山后远景,也是他当时情感生活的写照。因此,我把握到的这个跨媒介的现象,在本质上与艺术史中线条和色彩之争真的是异曲同工的。

图14ˉ《七色魇》书影

潘:您新近完成的《“纹”与“文”——一个跨媒介艺术史研究的案例》也体现了您对色彩的关注和思考。[17]我们看到,您的切入点是克孜尔石窟中忍冬纹图案的色彩变化,从而找到了一种存在于多种艺术形式中的普遍规律(图15)。请问您为何会选择“纹”,也就是装饰图案入手来讨论?

图15ˉ 主室右壁叠涩下沿:忍冬纹饰ˉ 克孜尔石窟第17 窟ˉ 约5—6 世纪

李:这其实来自我对物质文化的关注,尤其是我早年讨论过的中心和两翼之间的关系。比如在《历史与空间——瓦萨里艺术史模式之来源与中世纪晚期至文艺复兴教堂的一种空间布局》中,我分析了瓦萨里为《艺苑名人传》设定的三分式结构,它在本质上就是中心和两翼的关系。在瓦萨里设计的佛罗伦萨乌菲齐宫的具体空间里,它又呈现为一种“倒凹字结构”。[18]但是到了装饰图案领域,情况就发生了比较大的变化,比如青铜器装饰图案中的二元关系。以最著名的饕餮纹为例,它是由两个龙纹组成的(图16),两个侧面视角的龙纹在转角处聚合为一个饕餮纹,呈现为一种对称的镜像效果。加上中间的轴线,这个图案本质上就是一个二元关系。我认为,最早分析这个问题的张光直教授可能受到了列维-斯特劳斯(Claude Levi-Strauss,1908—2009)的影响,比如后者在《野性的思维》(La Pensee Sauvage,1962)中关于原始思维中的“二分法”的分析。

图16ˉ饕餮纹鼎ˉ商代(公元前12—前11 世纪)ˉ大都会艺术博物馆藏

大概在东汉到魏晋南北朝时期,一种全新的三元关系出现了。这里涉及一个更大的问题:我们都觉得中轴线是中国古代传统中久已有之的东西,所以一提起二里头的房舍遗址,人们就要自然地去寻找一条中轴线的踪迹。我认为这实际上是一种本质主义的理解方式。我在“文化遗产的诗学”课程中讨论空间时,认为这种轴线代表一种平面上的中心,但它不应该是唯一的,至少该有两条轴线,分别穿越南北、东西,构成了一个二维的十字。最明显的案例就是西汉时期的帝王陵墓,都建有四座司马门,共同构成了两条轴线。而在今天的北京,我们一般只关注历史上的南北中轴线,但东西轴线并不是没有。新中国时期出现的长安街,它的出现就是为了斩断南北轴线,借助东西轴线的隐喻来打破封建时代的文化传统。这个隐喻具体是什么呢?我们在地图上能够清晰地看到,长安街西面是北京展览馆,采用的是苏式建筑风格;东边则是农业展览馆。通过长安街的连通,两者共同寓指工农联盟。这个关系非常明确:西面是比较现代的文教区,而东面的朝阳区在当时还是一片农村。于是,采用东西轴线去拦腰切断南北轴线的寓意在中华人民共和国刚成立时体现得非常明显。直到我们近年来提倡中轴线申遗,才重新去整修和突显出南北方向的轴线。

由此可见,早期中国并不存在三元关系,但它也不完全来自佛教,或许也涉及来自波斯的祆教。汉代龙虎座上的西王母呈现出一种女神崇拜的色彩,表现的就是一个占据中央的神,两侧对称地出现一只动物(图17)。在墓室中,墓主人像占据了中央,而墓道两侧的卤簿仪仗也都呈现为面对面的关系。

图17ˉ 龙虎座上的西王母ˉ 东汉(25—220)ˉ 四川大学博物馆藏

佛教中的表现最为典型,比如“一佛二菩萨”的配置和佛殿的空间构成。我选择从观察图案中的表现入手,始于云冈石窟,然后到龙门,再反向追溯到敦煌和克孜尔,甚至更早的尼雅文化——其中出土的一些木质结构表面都装饰着具备类似结构的图案,以中轴线为准,左右两侧的图案呈现出精准对应的关系(图18)。尽管木雕不呈现色彩,但我们可以明确地看到,中轴线左侧的叶片是下凹的,右侧对应的叶片就变成了凸起的浮雕状,构成了一种相间的关系。而在克孜尔和敦煌早期的北魏石窟里,则借助忍冬纹色彩的冷暖关系来表现,其本质都是中央和两翼的关系。

图18ˉ 木桌ˉ1—4 世纪ˉ 新疆尼雅遗址出土ˉ 大英博物馆藏

我对这个问题的关注或许并不始于它们自身,而是来自别的领域,比如我的瓦萨里研究。而在严格意义上来说,中央和两翼组成的三元关系也不是发端于中国本土,而是由西方引入的。我将采用这类三元关系的空间称作“平面纵深空间”,它具备明确的方向,有着中心、附属及其关系的一套配置。

最神奇的一个发现实际上涉及汉语语音,也就是平仄系统。受到梵文的影响,人们开始有意识地改造中文的音韵学传统,找到一套新的音韵规律来表示具体的发音规则,其呈现为一套“四声”的阴阳关系,使得声调变成了一个形式系统,很像是艺术中的色彩体系,并表现为南朝的“永明体”诗歌韵律,以及唐代的格律诗系统。这些在一定程度上是可以抽离出来单独理解和讨论的。

潘:您借助具体图案来追溯“装饰语法”和“形式规律”的时候,是否受到了阿洛伊斯·李格尔(Alois Riegl,1858—1905)的影响?

李:这是肯定的,我将李格尔视作跨文化艺术史研究的先驱,也是对我影响最大的艺术史家之一。所以我一定会将《风格问题:装饰艺术史的基础》(Stilfragen: Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik,1893)列为讨论课上的一部必读书,让大家去了解和评价他的“形式主义”方法(图19)。

图19ˉ《风格问题:装饰艺术史的基础》德文版书影

针对这个方法,我认为,“形式主义”自然是存在的,但它只是一个维度,一种研究的眼光。一件艺术作品不仅是思想、情感和意图的表达,同时也是一件物品,一个真实存在的“物”,具备“物质性”,每个人都能看到和感知的。“形式主义”的方法关注的正好是这个层面,使得研究有迹可循,比如艺术家或工匠的传承和经验,以及其他在形式层面上留下的痕迹,但它不能抓住艺术品生命的全部。“形式主义”往往过于热衷寻求规律,通过形式上的演变来归纳出一个自律的系统,其背后是一种抽象意志的作用,好像是一个独立的生命体系。正如海因里希·沃尔夫林(Heinrich Wölfflin,1864—1945)所说的“无名的艺术史”,艺术在不断发生和发展,但“无名的艺术史”并不是无意识的、没有能动性的。具体艺术家和作品之间、艺术家和赞助人之间、艺术家和时代潮流之间的复杂关系全都被“形式主义”的方法消解掉了,只剩下这个研究对象沿袭了什么,又留下了什么痕迹。所以,我们不希望写出一部抽象的艺术史,一部纯粹用于提炼规律的艺术史,而是一个丰富的,动人的,涉及活生生的人及其意志、抵抗、喜好和各种小心思的艺术史,能够在公共性和私人性之间取得一种相对完美的平衡。

如果这样来考虑问题,“形式主义”的诉求自然是不可或缺的。尤其是关注图像的“物性”,它代表着表层的征兆,会自然地涉及深层的问题,或某些本质。但我们的研究不是去将表层和征兆简单地归纳为深层的体现或反映,而是要关注深层的东西如何变成表层,这个变化满足了什么,又解决了什么。在心理学的层面上,我们将表层称作“症状”,但艺术不能如此简单地进行归纳。艺术强调的反而是去保留“症状”并以此去呈现冲突,所以它代表的是和解和妥协。形式和内容彼此交织,达到了一个相对平衡的状态,但“症状”始终被保留着,没有简单地消解掉。

最终,我想说的是,艺术史做出的所有阐释都不是唯一的,我们最终要回归到作品本身呈现出的“症状”及其丰富性上来。所以,形式主义给我们实际上提供的是一条准则:艺术史是客观的,但它又不能是完全客观的,否则就会演变成科学史。我们要借助主观的领域将它重新包容在内,就像人体的皮肤和肌肉将骨骼包裹起来那样。

潘:您在研究中除了讨论物质上的张力等形式因素,也会充分地关注创作主体,比如您对乔仲常绘《后赤壁赋图》中文本与图像复杂关联的分析(图20)。[19]您非常强调画师对文本的灵活理解以及不断变化的图像策略,这是否代表着一种有意识的跨媒介的竞争?或者我们用李格尔的说法,是一种“艺术家的意志”?

图20ˉ 后赤壁赋图(卷首局部)ˉ 乔仲常ˉ 纳尔逊- 阿特金斯艺术博物馆藏

李:对,这也是我特别想要关注的一种真实的历史状态。当一个画师借助图像去阐述一篇非常重要的经典文本时,我们会习惯性地将文本视作主体,是艺术创作和表达中的主要任务,而图像反倒变成了一类附属品。这就是不同角度带来的不同视角。今天,很多研究文学的人会从“文学图像学”的角度来研究图像,比如配有插图的文本和图文关系,图像是完全附属于文学的。但是我们从艺术史的角度出发时,会采用一个完全不同的视野。这种“不同”实际上是说,文本与图像之间的等级关系会在具体操作的层面上遭到一定的抵抗或消解。

我们不能忽略这一点:假如文学永远能够决定图像的面貌,那么所有的图像都应该可以忠实地匹配文本,二者应该是完全相同的。那么,为什么会出现如此多不匹配的情况?这能够证明,文学和图像之间的关系并不是透明的。图像在生成时会涉及一个不透明的层次,也就是它的“物性”。

在处理这个不透明的层次时,不同的艺术家会采取不一样的方式。这名艺术家和那名艺术家在理解文本、构思图像的时候,都保留着自由。这种自由一定是一种能动性的体现,如果没有这种能动性,就会出现我们刚刚谈的那种图像完全遵循文本或图像不耐看的情况。这很像一种说法,认为金字塔并不是奴隶修建的。成千上万块巨石之间全都保持着严丝合缝的关系,连一把刀子都插不进去。而奴隶们不可能以如此积极的方式来干活,他们没有工作热情,就更不可能达到如此精准的程度了。在图像领域,道理也是一样的:一个好的图像绝不可能只是对文本的图解,它应该是创造。而创造的过程会自然地涉及主体以及主体的位置。

在刚刚出版的译著《边缘图像:中世纪艺术的边际》(Images on the Edge: The Margins in Medieval Art,1992)中,作者迈克尔·卡米尔(Michael Camille)也谈到了类似的问题。[20]当一名画师在抄本页面边缘处作画时,对他来说,这个图像代表着中心,页面中心处的文本反倒变成了边缘。同时,这个图像不会完全颠覆文本,因为画师必须让赞助人和书吏明确感受到,自己是按照要求进行绘制的。这个过程涉及双方的博弈,是一套多重关系的反映。但无论是博弈、阴谋诡计还是敷衍了事,它们归根结底都是主体性的表现。

在这个层面来看,图像是自由的,它们代表着创造,其中涉及更为复杂的多重关系,比如与文本、书吏、赞助人等的关系。我想,这正是“跨媒介艺术史”最关注的一类问题:媒介转换的过程直接涉及主体,而不是媒介与媒介之间的客观关系。宋代的五大名窑曾大量烧制模仿金银器器型的瓷器,但金银器的制作工艺是锤揲,是金属质地的工具与材料之间的反复敲击,它和烧制陶瓷有着本质性的区别。陶瓷所需的高温、烧结程度、光泽乃至开片,都是金银器中完全不存在的东西。所以陶瓷是一类独立的创造,是主体性的直接表达。如果陶瓷简单地附属于金银器,我们也永远不可能拥有宋代五大名窑的高峰成就。

潘:除了艺术品的“物性”和创造者的主体性,我们也看到《边缘图像:中世纪艺术的边际》对媒介的讨论扩展到了多重文化空间和权力结构之中,比如修道院、大教堂、宫廷和城市。这是不是您在译序中谈到的“艺术史方法论”的含义?[21]

李:“中心”和“边缘”本身就是一套价值语汇,同时它也可以是政治的,因为你必须明确何为中心,何为边缘。如果中心是重要的,那么边缘就默认是不重要的,这对于一个社会结构来说是成立的,比如上帝、教士和贵族都是重要的,那么农民、平信徒和乞丐显然是不重要的,妓女、麻风病人和那些吟游诗人就更不重要了(图21)。所以,社会结构与文化形态始终保持着彼此呼应的关系,但我们不能简单地理解为它们背后有一种所谓的“时代精神”在发挥着决定性作用。因为任何空间都是人工的产物,是有意识的创造,它会根据特定的价值观来进行塑造。这种价值观并不是“时代精神”,而是体现并渗透在不同的媒介之中。“意识形态”就是这种价值观层面上的塑造、博弈和强制,但它不是全部。黑格尔口中的“时代精神”之所以具备致命的局限,就是因为它只关注中心,而把所有的边缘都当作次要的东西来忽略掉。但实际上,如果一个人真的在创造边缘,就不可能将“边缘”当作“边缘”,而是一种相对的“中心”。这种现象也说明,我们所处的世界和文化并不是由一个完整的、统一的意识形态建构起来的,而是源于无数各居中心或边缘处的思想或观念相互冲突、彼此竞争的过程。

图21ˉ 首字母中的圣徒和页边处的乞丐ˉ《时祷书》M S 82 号抄本第193v 页ˉ 沃尔特斯美术馆藏

潘:我还观察到一个很有意思的现象。《边缘图像:中世纪艺术的边际》所属的“眼睛与心灵:艺术史新视野译丛”中的所有著作没有设定任何时代或研究对象。我们看到,它们涵盖了从现代艺术体制到拉斐尔,再到中世纪教堂和抄本的广大范畴。作为主编,您在选书时是否有相应的考虑或安排?或者说,这和您在《可视的艺术史:从教堂到博物馆》中的一些思考是彼此呼应的?

李:这是一个很好的问题。“眼睛与心灵:艺术史新视野译丛”目前总共出版了5本,它们的主题呈现出非常明显的断裂(图22)。《当代艺术的危机:乌托邦的终结》[22]和《当代艺术之争》[23]都是关于当代艺术的,《拉斐尔的异象灵见》[24]转而关注文艺复兴艺术,《信仰与观看:哥特式大教堂艺术》[25]和《边缘图像:中世纪艺术的边际》突然又回溯到了中世纪。我觉得可以这么理解,这种变化的确反映了我本人的心路历程,和译丛的变化是相似的。

图22ˉ“眼睛与心灵:艺术史新视野译丛”(北京大学出版社)

无论是文学、哲学、美学还是艺术,我最开始关注的都是当代,比如我撰写的第一部专著《“家”的寓言:当代文艺的身份与性别》,反映的是我本人在一段时间里对“当代”的感受(图23)。[26]我生活在我的时代,我要从我时代的感受出发,这个过程就和我心目中理解的“历史”非常相似:我要进入过去,但我的出发点始终是我自己所处的时代。历史就是这样,我们都是从今天出发去理解和研究过去,但这需要克服大量的障碍。首先,我们必须顺应那个时代的逻辑,而不能直接把自身的当代性原封不动地带到过去,否则就会变成一种投射。我将后种方式视作一种理论化的方式,它是可行的,但与历史的方式有着本质性的区别。

图23ˉ《“家”的寓言:当代文艺的身份与性别》书影

以费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel,1902—1985)为代表的年鉴学派讨论了历史发展的不同时间单位,也就是长时段、中时段和短时段。[27]这在当代世界也是完全成立的,我们关注的当下只是短时段,就像泡沫一样短暂易逝。再进一步关注,可能涉及更长一些的中时段,最后才是长时段,相关的分享可以在刘爽老师对我的采访中读到。但不论时间单位是长还是短,我们都在不断地摆脱当下的直接性,进入到历史的间接性单位之中。所以,我先选择的是两部当代艺术方面的专著,然后过渡到文艺复兴和中世纪。我在具体研究中也恰好是这样的,不断地从当代艺术走向过去的文艺复兴,再从西方走向东方,去找到更加多样的历史叙述单位。

当然,我还想补充一点:即便如此,我们的研究不会完全摆脱“当代性”,因为我们始终是从当代出发,通过具体的研究成果将历史带回到当代社会。这正是我们进行历史研究的当代贡献——将遥远的古代变成当代的一个组成部分。这中间涉及艰难的劳动,我们不能简单地截取或投射,不能歪曲古代的原本面貌,而要根据实际情况,变换历史的叙述单位,摆脱自身所处的当代的直接性,才能最终将古代带到当代。我想,这是我们目前正在进行的所有工作的一重当代意义。它们都属于“当代艺术”,而不是纯粹的古代。

潘:您充分谈到了历史研究的当代性,以及其共享的意义。除了时间,艺术史研究也是一项空间性的事业,请问您如何理解这一重属性?您对迈克尔·卡米尔的批评是否也是针对这一点展开的?

李:我们必须强调,每个人都有其自身的局限。迈克尔·卡米尔生活在西方学术界非常活跃的一个时代,也就是后现代思想和后现代史学登台的时候,女权主义和性别研究大行其道。但我们能够看到,中世纪研究和文艺复兴研究实际上是西方传统文化和自我身份认同的两座重镇,学者们热衷于去建构一种涵盖学术史的宏大叙事,努力去建构一个区别于古代的“现代世界”。这样,接下来的步骤就是与民族主义叙事相结合,成为西方各个民族国家不断壮大和发展的历史依据。

在区别于古代的基础上,学者们勾勒出了中世纪的身份和文艺复兴的身份,而其他不相干的问题都不入他们的法眼。这里,我们会自然地联想到最早一批讨论意大利文艺复兴艺术中的“东方影响”的学者,他们的著作在当时都出版了,比如古斯塔夫·苏利埃(Gustave Soulier,1872—1937)《托斯卡纳绘画中的东方影响》(Les Influences Orientales dans la Peinture Toscane,1924),以及布兹拿(I.V.Pouzyna)《中国、意大利与文艺复兴的开端》(La Chine,l’italie et les débuts de la Renaissance,1935),但很少获得重视,或者人们觉得接受书中的观点是非常困难的。[28]好像这明显是异想天开,“东方”怎么能成为西方建构自我身份的一类依据和影响因素呢?

这些研究成果早已面世,与迈克尔·卡米尔生活的时代并不遥远,但他的确没有关注到这个方面。在卡米尔生前出版的7部著作里,我们看到他关注犹太人、麻风病人、妓女和乞丐,也涉及撒拉森人(Saracens)即伊斯兰信徒,但他丝毫没有谈论更广大的东方。[29]正如他批评约翰·罗斯金(John Ruskin,1819—1900)和埃米尔·马勒(émile Male,1862—1954),卡米尔更多地唱着一种19世纪典型的、将中世纪理想化的思潮的反调,反而忽略了更复杂的问题。[30]我觉得这一点非常遗憾,但或许他已关注到这个问题,只是英年早逝,都不好说。

潘:在您的很多研究中,“跨媒介艺术史”和“跨文化艺术史”都是紧密交织在一起的。对此,想请您谈一谈二者之间的关系。

李:我们可以从不同的角度来理解这个问题。“媒介”可以是一种文化,比如英国人C.P.斯诺(Charles Percy Snow,1905—1980)提出的两种文化(The Two Cultures),一种是科学文化,一种是人文文化,二者会保持着竞争甚至冲突。文化也可以用媒介来限定和形容,比如书面文化和口头文化,以及文学文化和图像文化。所以跨文化艺术史本身是包括跨媒介艺术史的,但这都是理论性的讨论,我真正关注的还是在具体的历史情境中,艺术史关注的风格、样式、元素、工艺等因素,它们在跨越不同文化时,自然就是跨媒介的。

以我刚刚谈到过的金银器和陶瓷的关系为例,金银器的很多器型都源于波斯—粟特系统,它在传入中国后会自然地先影响到中国的金银器,比如唐宋金银器的繁荣面貌(图24)。与此同时,它也会制造出一种竞争关系,将原本的贵金属替换成相对廉价的材料,比如泥土。这个过程并不是简单的替换和模仿,而是一个本质上完全不同的工作,一种完全不同的挑战(图25)。

图24ˉ 粟特式银胡瓶ˉ 唐代ˉ 内蒙古赤峰敖汉旗李家营子墓出土

图 25ˉ 白瓷贴花兽面纹胡瓶 ˉ 唐代 ˉ 日本出光美术馆藏

到了北宋,五大名窑的价值已经得到了普遍的承认,甚至能够成为青铜器的替代品。“金盘玉碗世称宝,翻从泥土求精好”。瓷器的本质始终是泥土,是从泥土中提炼和升华出来的一种“精”和“好”。烧制它的过程实际上是一种创造,工匠们必须先发现媒介,再去使用媒介、利用媒介,综合地发掘出媒介的力量、本质和魅力,而它们一开始是不存在的。因此,我们会看到一些顺应媒介特征而出现的“再创造”,尤其是陶瓷的开片(图26)。它代表着一种新的“天然”,巧夺天工,显示出了跨文化和跨媒介的复杂关联。

图 26ˉ 青瓷瓶 ˉ 南宋 ˉ 大英博物馆藏

潘:听您聊了这么多后,我脑海里浮现的是您第三部著作的名字《穿越理论与历史》。您在“序”中把自己比拟成“一只忧心忡忡的蚂蚁”,“蚂蚁”虽然微小,它的行走看上去漫无头绪,但实际上若从空中俯瞰的话,会看到“蚂蚁以自己的脚步所探测的大地,以及它那凹凸有致、曲尽其微的地形”[31]。最后,我也想借这只“蚂蚁”的形象表达与您一席话之后的感慨,那就是,无论是面对何种具体的物象或时空,“穿越”似乎是一个始终要面对的问题;不断行走在不同的领域之间,不惜化身为形形色色的万物,去追寻历史的真相和艺术的真谛。最后,感谢您的分享。

李:嗯,借用卡夫卡的说法,艺术史本身也是一部《变形记》,这也是艺术史之所以要“跨媒介”的理由。

注释:

[1]A. 阿达莫夫:《形形色色的案件》,尹明华、李佑华译,群众出版社,1957。

[2]王鲁湘等编译《西方学者眼中的西方现代美学》,北京大学出版社,1987。

[3]李军:《猫眼的视觉:当代美术杂评》,收入《穿越理论与历史:李军自选集》,上海人民出版社,2012,第340-368页。

[4]李军:《出生前的踌躇:卡夫卡新解》,北京大学出版社,2011。

[5]同上书,第13-15页。

[6]同上书,第154页。

[7]同上书,第144-148页。

[8]弗兰兹·卡夫卡:《卡夫卡全集》(第一卷),叶廷芳主编,中央编译出版社,2015,第192页。

[9]同上书,第407-434页。

[10]李军:《古典主义、结构理性主义与诗性的逻辑——林徽因、梁思成早期建筑设计与思想的再检讨》,收入《穿越理论与历史:李军自选集》,第243-252页。

[11]李军:《可视的艺术史:从教堂到博物馆》,北京大学出版社,2016,第349-364页。

[12]李军:《跨文化的艺术史:图像及其重影》,北京大学出版社,2020,第378页。

[13]王德威:《抒情传统与中国现代性:在北大的八堂课》,生活·读书·新知三联书店,2010。

[14]李军:《沈从文四张画的阐释问题:兼论王德威的“见”与“不见”》,收入《跨文化的艺术史》,第356-373页。

[15]李军:《沈从文的图像转向:一项跨媒介研究》,收入《跨文化的艺术史》,第376-417页。

[16]同上书,第386页。

[17]李军:《“纹”与“文”——一个跨媒介艺术史研究的案例》,《艺术管理》2022年第1期,第35—45页。

[18]李军:《历史与空间——瓦萨里艺术史模式之来源与中世纪晚期至文艺复兴教堂的一种空间布局》,收入《穿越理论与历史》,第6-17页。

[19]李军:《视觉的诗篇——传乔仲常〈后赤壁赋图〉与诗画关系新议》,收入《跨文化的艺术史》,第248-293页。

[20]迈克尔·卡米尔:《边缘图像:中世纪艺术的边际》,潘桑柔译,李军校译/译序,北京大学出版社,2023。

[21]李军:《从“边缘”的图像到“边缘”的艺术——关于迈克尔·卡米尔〈边缘图像〉中的艺术史方法论》,《美术学报》2023年第1期,第120-132页。

[22]伊夫·米肖:《当代艺术的危机:乌托邦的终结》,王名南译,北京大学出版社,2013。

[23]马克·吉梅内斯:《当代艺术之争》,王名南译,北京大学出版社,2015。

[24]达尼埃尔·阿拉斯:《拉斐尔的异象灵见》,李军译,北京大学出版社,2014。

[25]罗兰·雷希特:《信仰与观看:哥特式大教堂艺术》,马跃溪译,李军审校,北京大学出版社,2017。

[26]李军:《“家”的寓言:当代文艺的身份与性别》,作家出版社,1996。

[27]费尔南·布罗代尔:《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》(第一卷),唐家龙、曾培耿等译,吴模信校,商务印书馆,2011,第8-10页。

[28]郑伊看:《来者是谁:13—14世纪欧洲艺术中的东方人形象》,江苏凤凰美术出版社,2023,第14-52页。

[29]最具代表性的是迈克尔·卡米尔出版的第一部专著:The Gothic Idol: Ideology and Image-Making in Medieval Art (New York: Cambridge University Press, 1989)。

[30]卡米尔:《边缘图像》,第119、132-133页。

[31]李军:《穿越理论与历史》,第1页。