古代失蜡铸造判别方法探索:泥芯吸附残留物分析

失蜡法(又称熔模铸造,lost-wax casting)是指以蜡、油脂等易熔材料制模,外敷粘土等耐火材料,干燥后加热排蜡得到铸型的铸造方法。自青铜时代早期以来,失蜡法在世界上许多地区被广泛应用。但在组合陶范铸造为主流的中国青铜时代,失蜡法的使用和发展情况还存在诸多争议。当前研究中对失蜡铸造的判定,大多基于对铸件形制和工艺痕迹的观察,对制膜材料的研究却付诸阙如,在一定程度上导致工艺判断缺乏确凿的证据。

我院冶金与材料史团队另辟蹊径,尝试从熔膜材料的辨识探索失蜡法的判别方法。众所周知,失蜡法的核心在于“蜡模”的使用。理论上而言,在制范与失蜡的过程中,多孔质的泥范(芯)将与熔化的蜡料相接触,可能会吸附并保留蜡料中的有机成分。基于该假设,本研究借鉴陶器吸收脂类残留物的理论方法,考察了蜡料在高温条件下的变化过程及其在泥芯中的吸附行为,以期为古代失蜡铸件的判别提供新的方法。该研究已发表于国际著名科技考古期刊Journal of Archaeological Science: Reports。

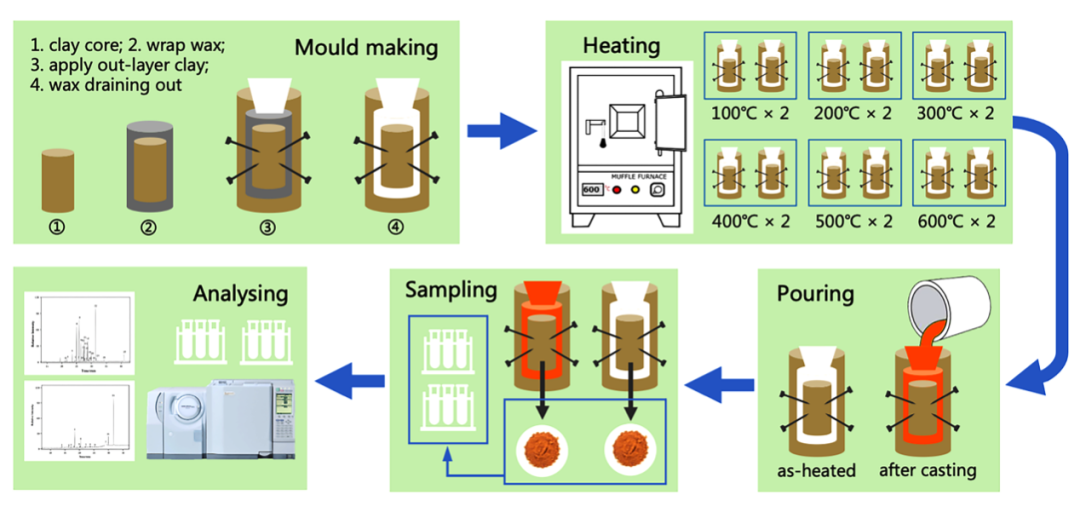

本研究采用实验考古学方法,模拟古代直接失蜡铸造的整个过程。通过设置不同的烘范温度(烘范组)和浇注模拟实验(浇注组),考察不同的热过程对吸附蜡料的影响。采用直接酸甲醇萃取法提取泥芯表面中的脂质残留,利用气相色谱-质谱(GC-MS)进行定性和定量分析(图1)。

图1模拟实验与分析流程图

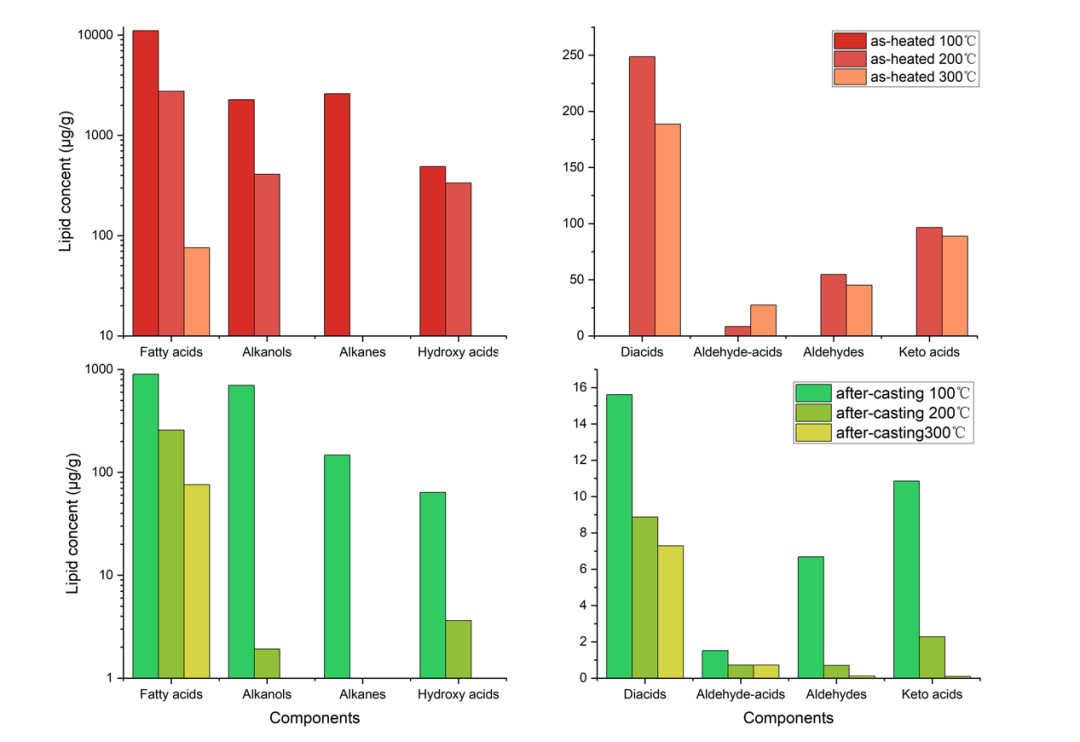

结果显示,在蜡模排出过程中,大量液态蜡被多孔粘土芯吸收。烘范和浇注的高温过程,对吸附蜡料产生了较大影响。在模拟实验的条件下,烘范温度低于100℃时,土范芯中的残留物含量较高且保留了蜂蜡的特征标志物(如14-和15-羟基棕榈酸)。当烘范温度低于300℃时,吸附残留的含量仍较为显著(远大于粘土中的含量),并可通过特征分解产物判断蜡料的存在。当烘范温度超过400℃时,泥芯中的吸附蜡料已分解(燃烧)殆尽,脂质含量甚至低于未经处理的粘土。浇注过程对蜡料也存在较大影响,但吸附脂质的总量和构成仍可支撑蜡料的判断(图2)。

图2.不同处理条件下泥芯脂质残留物的主要构成与含量