徐森玉先生与上海博物馆的古籍事业

徐森玉先生

徐森玉(1881—1971)先生是中国当代著名的目录版本学家、文物鉴定家,可惜的是,他一生中大多数时间,都是为了国家的古籍、文物事业,仆仆道路,席不暇暖,直至年过八旬,才在年轻同志的帮助下,写过几篇论文,而其一生所学,大皆并无传承,甚为可惜。其外孙女王圣思教授曾言:“外公一生大半是以实地考察古迹、当场鉴定版本目录金石碑帖书画为主,与友人则以即兴交谈、书信往来为多。”可谓实录。因此之故,徐先生对于古籍、文物方面的研究心得,竟险成广陵散,实在令人感喟不已。幸而在其晚年,曾得英才弟子而教育之,才使得其满腹经纶略得流传,可谓不幸中之大幸。

徐森老之接触古籍、文物,应是始于青年时期就读于山西大学堂之时。崭露头角的森玉先生,受到前辈如山西学政宝熙的赏识,得以与其畅论古今,并纵览其所藏,奠定了扎实的传统文化基础。以此为出发点,后来又得以进入学部,正式参与相关文化事业,先后任职京师图书馆及后来的北平图书馆、北京大学图书馆、故宫博物院、上海文管会、上海博物馆等处,对相关文物、古籍事业都尽心尽力,也因而奠定了他在文博、图书馆界的崇高地位。徐森老自而立之年开始投身文化事业,奋力于此间达一甲子之久。如今两岸之文物、古籍布局,多与森老当年举措相关,其一身所系可谓重矣。森老晚年先后主持上海文管会、上海博物馆,筚路蓝缕,最终奠定上海博物馆作为世界知名博物馆之基础,使得上海博物馆享其余荫至今,着实令人感佩。

70年前,在当时的上海文管会主任徐森玉先生的主持下,上海博物馆正式成立。至1953年7月10日,文管会召集委员会议,讨论图书、博物两馆与文管会分家事宜。初议上海文管会迁回天平路办公,主任委员拟郭子华(山东省府主席),先生副之。图书、博物二馆独立,图书馆长车载,副馆长李芳馥;博物馆长拟曾昭燏兼,副馆长杨宽。至7月24日,上海图书馆脱离上海市文物管理委员会领导,改隶上海市文化局。8月,上海市文物管理委员会更名为上海市人民政府文物管理委员会,会址迁至天平路四十号。但在二馆独立之际,文管会实际上曾有将数年搜罗、征集、捐赠之文物、图书分家之举,大概而言,除与古代艺术密切相关的文献之外,其他古籍、碑帖均划归图书馆所有。虽然当年上博所分得之古籍、碑帖相对而言数量甚少,但现今上海博物馆的古籍、碑帖收藏,就是以此为基础之一发展起来的。

1960年11月,徐森玉先生以上海市文管会主任兼任上海博物馆馆长,沈之瑜副之。自此而后,森老便于上海博物馆各项事业的发展,更加负有直接责任。而其对上海博物馆古籍事业的贡献,应该来说除了本身作为领导所需要承担的本职工作而外,还有两点特别值得注意,一是对古籍人才的培养,再就是对相关门类古籍文献的搜集和文献体系的建设。而这两点,显然是徐森老从事文博图书馆事业数十年来一直念兹在兹,并着意留心培养和建设的,充分展示出他宏观的视野和开放的格局。

人才培养

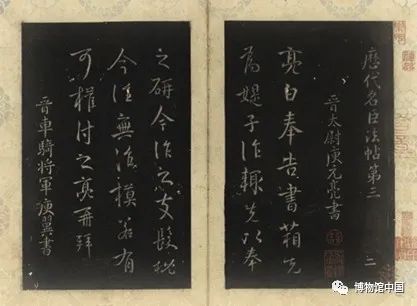

上海博物馆已故副馆长,著名的陶瓷、钱币、碑帖文献研究专家汪庆正先生,在大学毕业后进入上海文管会不久,就成了徐森老的学术助手。我们现在所能看到森老六篇仅见的学术论文,都是与文献相关,基本都是在汪先生的配合下完成的,如《宝晋斋帖考》《兰亭续帖》两文,就明确说明是请“青年同志”帮忙的,而这个“青年同志”,主要指的就是汪先生。汪庆正在《隋龙藏寺碑》一文中曾经说:“我在徐森玉师的指导下,将这个本子(上海图书馆藏《龙藏寺碑》)作了一次校勘。”汪氏又有《东汉石刻文字综述(上)》《南朝石刻文字概述》两文,显然是在徐森老《西汉石刻文字初探》一文基础上的进一步延伸,可以直接反映森老对于汪先生学术方面的影响。汪先生曾自述云:“我在50年代中期,曾追随森老学习碑帖……”又说:“1961年陈叔通先生携宰平先生的《帖考》手稿来沪,希望在沪出版,先师徐森玉先生命我以他的名义多方奔走,由于当时的环境,未能如愿,《帖考》手稿置我案头半年以上……1962年,徐森老作一短序后,连同原稿退还北京……”还说:“上海市文物管理委员会在20世纪50年代后期,在徐森玉师的主持下,命我联系原北京庆云堂的张彦生先生以3000元的巨款征集到宋刻宋拓的《宝晋斋法帖》一套(现藏于上海图书馆),传世所见其他《宝晋斋法帖》是明翻本,内容全异。”又说:“我从20世纪50年代开始师从徐森玉先生学习碑帖以来,陆续看到了很多流散到日本的中国古代书迹的珂罗版印本……”都可反映出数十年之后,汪先生于老师教诲之念念不忘。不仅如此,汪先生在传道授业之时,也常常会想起老师之栽培之功,如2022年1月28日,汪氏弟子复旦大学刘朝晖教授曾见告:“汪先生当年和我说起,陈(梦家)先生是他大师兄。学术他有不懂的,徐森老会叫他先去请教陈先生。”都能看出徐汪二人之师生情谊。在他的传授、教学的过程中,也会学习他的老师徐森老当年的方法,来着意培养年轻人的某些方面的技能,如2022年12月1日,其弟子原上海博物馆副馆长、现世茂文化公司总裁、福建省世茂海上丝绸之路博物馆馆长李仲谋先生见告:“(汪)先生经常有意把一些文物爱好者或收藏者给他的来信交给我们一些年轻人代他回复。记得有一次他把信交给我的时候,说:‘我以前做徐森老的秘书时,他就常常把各种各样的信让我回复。那时各个领域乱七八糟的都有,很多根本都不懂。你怎么办?只好硬着头皮做,回去赶紧查数据想办法写好回信。还不能马马虎虎,徐森老要在最后再看一遍。但这样非常锻炼人,对扩大知识面和深入研究帮助很大。’就这样,几年来我代先生回了不少信,每次写好后,都拿去给先生过目,先生很认真地看,提出他的修改意见。”尤其值得一提的是,汪先生晚年尽心尽力所购之安思远旧藏《淳化阁帖》,经汪先生考证,为存世“最善本”,而细绎其论证之最要之处,就是利用了拓本中所存《阁帖》刻工一事。众所周知,利用刻工来断定版本,正是古籍版本学之重要手段之一。此又可见汪先生活学活用,善于将森老所授,扩展利用,横向比较,终究夯实其论点的高明与巧妙。作为业界的标杆人物,汪先生后来虽然并不以古籍、碑帖方面的专长为人称道,但他显然是起步于此,并时时刻刻以当年森老所教诲的古籍、碑帖知识为出发点,经过自己多年不懈的努力,才最终成为文博界的一代传奇。而古籍、碑帖事业,其实也是汪先生一直所留意和瞩目的,无论是上海图书馆的翁氏图书回购,还是上海博物馆的龙舒郡本《王文公文集》、钱镜堂旧藏明人尺牍、《淳化阁帖》最善本、甲戌本《石头记》,都是在汪先生的力推之下,才最终得以化私为公,成为国家所藏的。除此之外,汪先生对于上海博物馆的古籍、碑帖方面的藏书建设,也多有指导,一直用心用力。这些都可以看出徐森老对文献用心的态度在他身上产生的影响。

《淳化阁帖》最善本

文献建设

上海博物馆古籍、碑帖收藏来源较为广泛,主要有四大类型,即从旧上海市立博物馆接收者,从上海市文物管理委员会移交者,各收藏家及其家属捐献者,以及建馆以来陆续征集购买者。而此中又尤以从上海市文物管理委员会移交者为多。1949年8月,时任上海市市长陈毅元帅命组织上海市文管会,下设图书、古物二室及一征集组,聘柳诒征先生任图书组主任。此时征集、辨别、分类、著录图书之各项大概,皆可见于柳先生之《劬堂日记钞》及《检书小志》中。而当时征集之典籍,虽然大部分在20世纪50年代初上海图书馆建成后移交,但仍有部分遗存,构成了现在上海博物馆所藏古籍之基础。除此之外,上海博物馆所藏古籍的另一主要来源就是诸位收藏家及其家属的捐赠,如现存古籍封底多有注一“荫”字者,就是著名收藏家李荫轩先生的旧藏,1979年随同李先生其他藏品一起捐赠上海博物馆。而老馆长徐森玉先生的旧藏,则在封底都注有“徐森玉”字样。

根据《上海市文物保管委员会会史(初稿)》介绍,在1953年上半年将文管会文物图书分别划拨上海图书馆和上海博物馆之后,至1958年9月份止,又接管图书共达221455册之多。当然,这之中主要是普通图书为主,但也包括了不少的“善本和珍贵善本”;又有一些藏书家如金山高氏、金山姚氏、海宁朱氏、平湖金氏、吴江薛氏和刘晦之、柳亚子先生等等先后捐赠藏书于文管会。这些书中,不少都是罕见的抄本、刻本、校本和稿本,共计30批次、26342册;当时文管会收购的各类善本又有1311种6266册。所有这些珍贵的图书、拓本等,后来大都又拨交给了上海图书馆,但仍有一些留存于上海博物馆中,如开宝八年吴越国王钱俶刻杭州雷峰塔出《陀罗尼经咒》、明清以来各家诗翰数千通等。当时又以上海文管会名义先后影印元郭畀《客杭日记》、清初刻本《赵定宇书目》等,使得这些珍贵文献化身千百,不虞放失。这些都反映出包括徐森老在内的文管会、博物馆领导对于文献的重视。

徐森老个人对于上博的文献建设方面的贡献,则主要体现在两个方面,一是他身体力行参与文献的征集,一是在其逝后其家属将其家中所藏文献全部捐献于上博。

关于徐森老亲身参与文献征集一事,因资料缺失,现已难于一一重述,但关于他当年力主征集《萝轩变古笺谱》一事,据方行《文献选编二三事》一文中的记述,就很能代表森老对于文献之重视。方行在文中写道:“‘文革’前,浙江拿来一部书,请徐森玉鉴定。徐森玉是上海博物馆老馆长、版本专家,老夫子那时已经八十多岁了,一看到书竟跳了起来,叫道:此书居然还在人间!那书就是《萝轩变古笺谱》,是明朝天启年出版,这可是孤本了。书鉴定完,徐森玉不肯还了,要留在上海。人家是来鉴定的,不是来卖书的,但老头子无论如何不肯还。当时浙江宣传部的部长是上海调去的,我建议去找石西民,因为石西民原来是上海市委宣传部的部长,浙江的那个宣传部长先前是他的部下。徐森玉就说要去拜望石西民,我说他很忙啊,徐森玉说没关系,我六点钟到石西民家门口去等好了。后来石西民找到我,说老方,那个老头子找我要干嘛?我说如何如何,石西民说,让他千万别来啊,他老夫子六点钟等在我门口不象话啊。我就对石西民讲了书的事情,请他和浙江讲讲看,让浙江省委压下去。浙江省委和对方商量后说,实在不行就交换吧。开价大得很,要十六张明清书画,郑板桥是最起码的档次。我们‘上博’一口答应。这才换来了这本《萝轩变古笺谱》。” 《萝轩》一书在1963年归上博所有之后,在次年的2月,文物出版社就来联络影印出版,并获得了徐森老的支持。到了6月,朵云轩又来联络,希望能够复制出版。但之后因国内政治形势恶化,这一想法直至20世纪80年代初才在方行主持下得以落实。

另据上海博物馆前馆长陈燮君撰文云:“汪庆正先生曾动情地说:‘我的老师徐森玉说过,今后有几件东西一定要弄回来……《淳化阁帖》出去了,不知道在哪里,以后一定要弄回来。……这四卷《淳化阁帖》是中国帖学的祖宗,如果不买回来,那么中国帖学之祖就不在中国。’20世纪80年代,消失多年的《淳化阁帖》出现于香港的一次拍卖会上,立刻引起国内文博界的极大关注。可惜当时由于国家百废待兴,没有余力收回这件国宝。后来又几经辗转,这几卷《淳化阁帖》被美国的安思远在纽约市场上拍卖购得。2002年,上海博物馆举办了轰动一时的‘晋唐宋元书画国宝展’,之后从美国传来消息:年事已高的安思远先生看到了展览报道,有意出让珍藏多年的《淳化阁帖》,希望在有生之年,让这件文物回到中国的怀抱。此时上海博物馆副馆长汪庆正先生立刻意识到了机会的难得。数十年来,他从来不曾忘记徐森老的嘱托和牵挂,也一直密切关注着《淳化阁帖》的动向。”可见,此一最负盛名的《淳化阁帖》“最善本”的回购,其实也是一桩弟子使得老师多年夙愿得偿的佳话。又据郑重《王安石两种遗作的回归》一文中描述:“对于这段历史情节,作为徐森玉的秘书汪庆正,当时他和徐森玉、谢稚柳在一个办公室,他回忆:这两件东西在‘文化大革命’之前,大概是1962年左右,徐森老就曾想办法去弄回来,谢公(稚柳)也知道,就在办公室里不止一次谈这件事情。正好那天北京图书馆的赵万里来上海,他就把我拉出办公室说:‘小汪,我跟你打听一件事情,听说你们在寻王安石手书经卷和《王文公文集》?’我说:‘是啊。’赵万里说:‘《王文公文集》这件东西,你无论如何跟徐森老说说,要拿到北京去,不能留在上海,这是全国最重要的东西。’我说:‘你太心急了。’赵万里就说:‘我请你吃饭。’其实这件东西是想通过徐森玉的儿子徐伯郊去寻找,还只是停留在口头上,没有实施。赵万里觉得指望我是不行了,他就回到办公室亲自跟徐森玉讲,说:‘今天我请客。’徐森玉说‘:哪里去吃?’

当时上海请客最好的地方是红房子,赵说:‘在红房子。不过有一件事情,《王文公文集》要拿到北京去,徐森老,你一直是北京图书馆的保护神,这个东西你一定要给北京图书馆。’以前,徐森玉与赵万里的关系非常好,赵是学生辈的人物,比徐森老差一辈。听了这话,徐森老一下子从椅子上跳起来大叫‘:你放屁,你只知道把什么都弄到北京去,你做梦,绝对不行。’谢公(稚柳)就在边上打圆场说:‘八字还没一撇,你们闹什么,森老,你坐下来。’徐森玉坐了下来。赵万里跑到徐森玉身边,也坐下来,用手摸摸徐森老的光头,就说‘:平平气,平平气,以后再谈。’徐森玉说‘:没什么好谈的。’赵万里同徐森玉的关系非同一般,从来没有人敢在徐森老的头上摸。然后四个人就一同到红房子吃饭。这也表现老一辈人对文物的热爱,都有着志在必得的决心,但彼此间的人情味很浓。”这些例证,都可以反映徐森老对上海博物馆文献建设方面的贡献,而尤其令人欣慰的是,《王文公文集》这部海内孤本,终于在森老逝后十余年后,也入藏了上海博物馆。

1971年,饱经折磨的森老以90岁高龄逝世。十年之后,其家属在1981年3月、4月分两次将退还之森老被抄物品捐赠于上海博物馆。其中有各类碑拓250余,虽然都是学人之藏,不以珍拓、善拓见长,但也有一些较为珍贵的藏品如明拓《不空和尚碑》、清初拓《雁塔圣教序》并记、近拓《太武皇帝东巡碑》等。尤其值得一提的是,其中包括了自20世纪20年代以来重新发现的几乎全部汉魏石经残石拓片。这些拓片的很多原石今已不知去向,因此弥足珍贵,对于学术研究,意义尤深。森老旧藏古籍文献的准确数量,一时还没有准确的统计数字,不过其中有一些善本,如宋刻《晋书》一百三十卷存一卷(六十九)、元泰定元年(1324)梅溪书院刻本《类编标注文公先生经济文衡前集》二十五卷、元至正二十三年(1363)朱元佑刻明修本《鄂国金佗粹编》二十八卷《续编》三十卷、元余氏勤有堂刻明修本《分类补注李太白诗》二十五卷存二卷(一、二)、明万历十三年(1585)林及祖、林大黼刻本《见素集》二十八卷等,都使得上博藏品质量增色不少。尤其可观的是,森老的普通古籍收藏中的目录题跋类藏书,不仅丰富了上博的古籍收藏,还成为上海博物馆古籍藏品中的一大特色。徐森老早年曾具名呈报申请组织三时学会,并奉河间韩清净为会长。该会以讲习、研究、译述及刻印印度佛教经藏为重点,并举办救济、施医等社会慈善事业。森老藏书中,包含数部三时学会的珍贵出版品,如韩清净的名作《瑜伽师地论科句披寻记》等。据该书1959年7月3日出版后记:“《瑜伽论披寻记》七十万言,以阐发《瑜伽大论》奥义。本会前理事朱芾煌居士于此撰业,襄助甚多。书成后,韩、朱两居士先后逝世。本会马一崇居士又就遗着《科句披寻记》加以汇编,并准备刊印。马居士又于去年逝世。同仁以此书刊印不容再缓,因用打字印刷百部行世。义学益明,法流广布,一切见闻,同沾利益,是为记。”事实上,这部名著的出版,与森老具有莫大的关系。这些典籍的存在,不仅保存了珍贵的佛教文献,也是研究森老佛教思想的重要实物见证。

总而言之,正是在徐、汪等为代表的几代上博人的努力之下,上海博物馆的古籍、碑帖收藏,逐渐为世人所瞩目。2005年2月7日,当代著名文献学家、国家古籍整理出版规划小组成员、复旦大学古籍保护中心主任吴格教授曾在深入调研上海博物馆图书馆古籍收藏之后,撰写了《关于敏求图书馆古籍工作的调查与建议》一文,其中就图书馆的藏书建设评价到:“本馆古籍藏书,具有门类齐全、特色明显、利于研究之特点;(1)门类齐全,指四部典籍(含线装及影印本)基本配备;(2)特色明显,如金石类、艺术类、图谱类典籍搜罗丰富;(3)利于研究,指目录、版本、检索类工具书收藏较完备;(4)馆藏文献中未刊稿本、抄本具有整理影印价值者不少;(5)利用以上文献资源,具备发展为研究型图书馆之条件;”吴先生的这一评价,准确地反映了自徐森老以来,几代上博古籍工作者多年的辛勤耕耘成果,也成为我们继承森老等先辈的遗志、在今后继续努力和不断前进的动力。也是因为如此,上海博物馆才于2008年成功入选为国务院颁布的第一批全国古籍重点保护单位,并在上博同仁的努力之下,成为上海乃至全国古籍整理与研究的重镇。

小文方撰毕,惊闻森老幼子文堪先生在缠绵病榻数年后,又不幸身染恶疫,转阳三周后辞世。文堪先生家学渊源,温文尔雅,于我每次请教,皆不以为烦,至今思之,不禁腹痛。