西周青铜器铭文制作方法释疑

青铜器铭文的铸造方法是青铜器研究中的难题,石璋如1、巴纳(Noel Barnard)2、林巳奈夫3和松丸道雄4等先生都对这个问题做过深入的研究。但由于工艺过程的复杂性,铭文制作的问题一直没有得到很好的解决。过去的30年间,随着几处商周时期铸铜遗址的发掘和研究,我们对青铜器铸造的工艺过程已有了相当程度的了解,而许多新发现的有铭青铜器也为铭文制作方法的研究提供了重要资料,这就使我们有条件重新考察青铜器铭文制作问题。我们应该设定数种不同的铸造途径,而不是用单一方法解释青铜器上的所有复杂现象,这样才能另辟蹊径,在这个问题的研究上有所突破。基于现有资料且经过系统的分析,我们现在可以合理地解释青铜器铭文中所见的各种现象,使这个问题有一个满意的解决。

青铜器铭文制作中“嵌入法”的设定

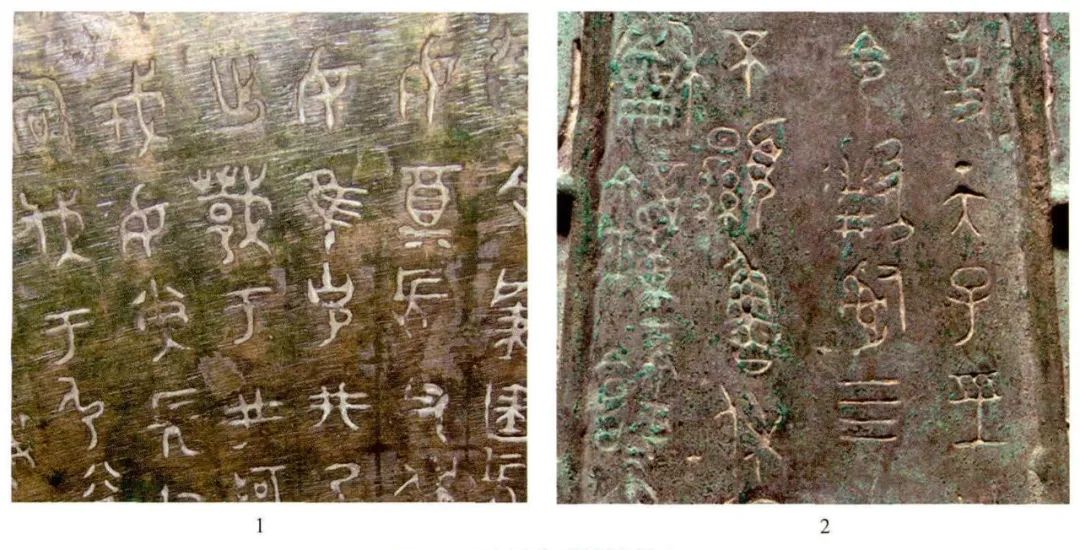

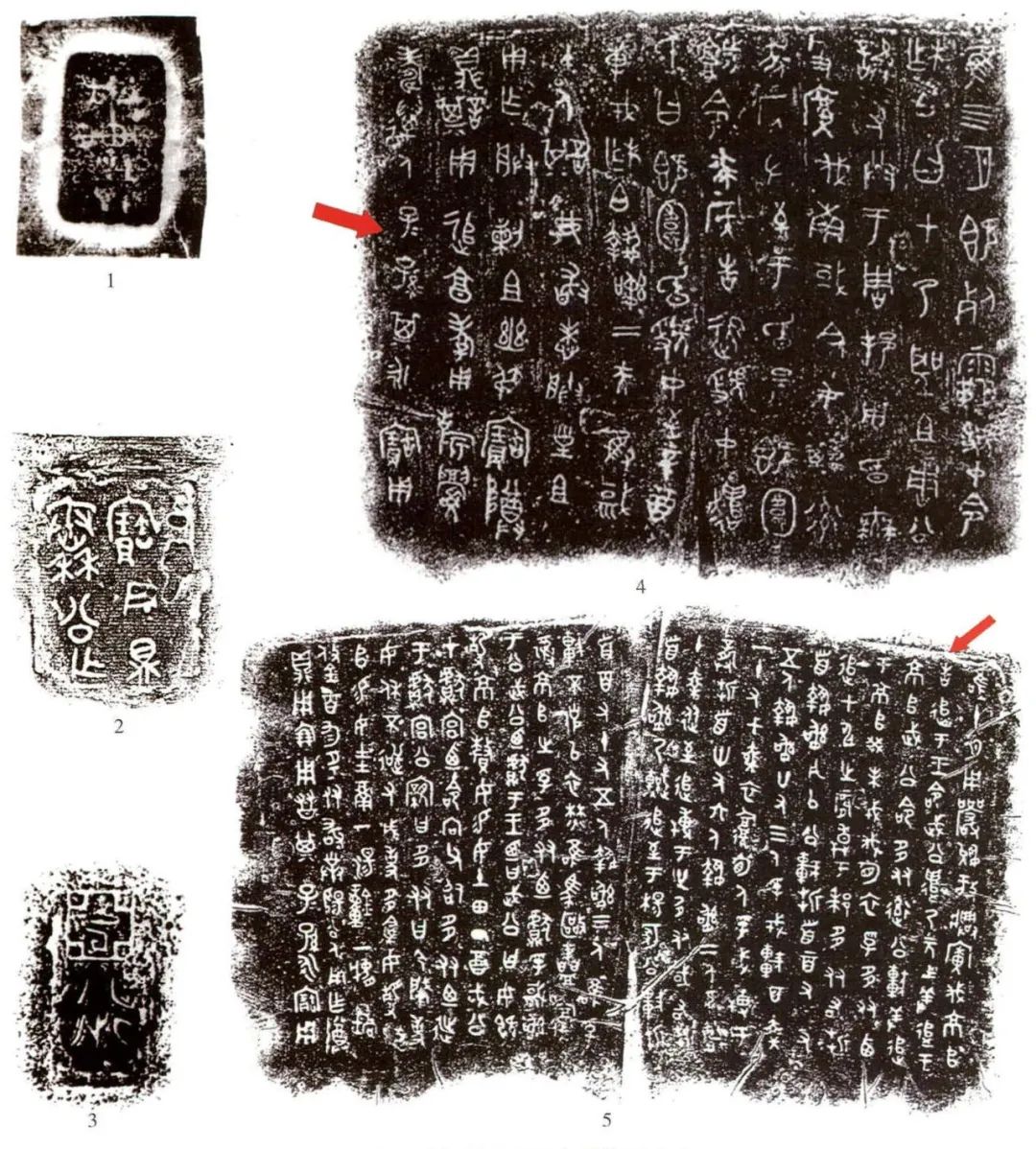

青铜器铭文的笔画在青铜器上一般是凹入器壁的阴线(图一),那它们在范上就是凸出的阳线,这样才能铸出阴线的铭文。而且,大多数铭文在器物内壁(个别在外壁,如钟类等的铭文),那它们铸造前就是在器物内范(或称范芯)上的。也有一些铭文在器表上是凸出的阳线,内壁和外壁都有发现(图二,1、2、4),它们在范上就应是凹入的,这类铭文数量很少,应该不超过《殷周金文集成》5所著录铭文的百分之一。如迷钟的铭文(见图一,2),应该是直接正书刻入钟模体,然后翻上外范成为反书的阳线,最后铸入钟外表成为正书的阴线铭文。至于那些凸起的阳线铭文,不管它们是在器物内壁(觚多在圈足内)还是在外壁,应该是直接用刀刻入内范或外范的。这就要求刻手以反书刻字,才能铸出正书的阳文。但刻手往往会错刻成正书,这样铸出来就成了凸起的阳文反书(见图二,1)。也有个别铭文是直接用双勾刻在内范上,铸出来以后就成了双勾轮廓线的阳线铭文,如上海博物馆藏的鸟父癸尊铭文(图二,3)。

图一西周青铜器阴线铭文

1.四十二年迷鼎甲器内壁铭文

2.迷钟外壁铭文

图二《殷周金文集成》著录商周青铜器阳线铭文

1.集成6498 2.集成9850 3.集成5677 4.集成6424

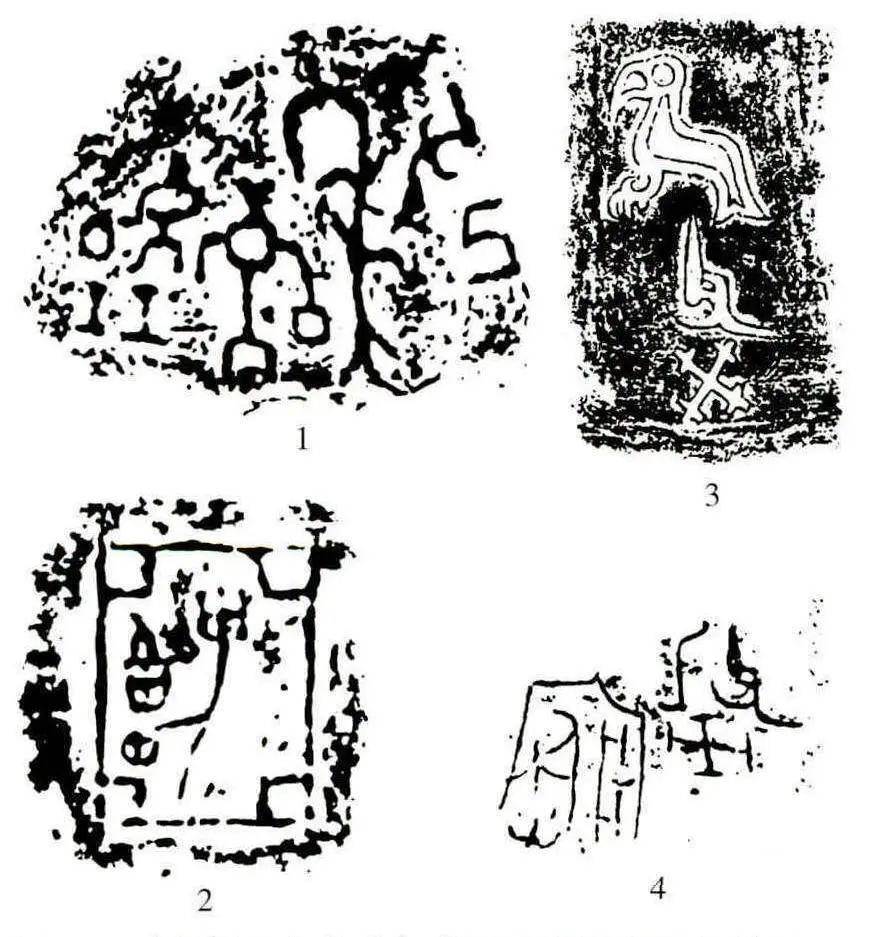

阴线正书铭文占商周时期青铜器铭文的绝大多数,它们是如何铸出来的?由于这些铭文在内范(即范芯)上是反书凸起的阳线,因此不太可能(特别是铭文较长的时候)被直接用减地刻法刻在范上,而应是采取了更复杂的制作办法。学者们认为这类铭文是采取所谓的“嵌入法”铸成,如巴纳文中图示6(图三)。此图被夏含夷先生转用在他的书中7。朱凤瀚先生认为这种方法用在长铭文铸造上可能比较难操作8。但“嵌入法”仍是学术界目前比较认可的青铜器铭文制作方法。

图三巴纳先生铭文“嵌入法”图示

要了解“嵌入法”,必须首先了解内范的制作过程。一般的理解是内范来自模,当外范从模体上翻下后,工匠会按一定厚度对模体进行刮削,形成一个表面光滑(刮去了原来模上的花纹和附带饰件)的内核,这就是内范。它和模是同一块泥土,刮去的厚度就是所铸青铜器壁的厚度(姑且不计内、外范烤干时的收缩度)。内范的制作过程也是一个毁模的过程。铭文的制法则是先在另外一块泥板上刻出下凹正书的字,这块泥板可称为“铭文模”。从这块模板上可以直接翻取“铭文范”,也就是另一块带有凸起阳线反书的泥板。最后将这块铭文范嵌入内范上事先挖出的一个相应的空床,就得到了一个带有阳线反书铭文的内范,铸造的青铜器内壁上就有了阴线正书的铭文。

虽然上述关于青铜器内壁铭文制作的工艺流程属于推测,但还是有有力的证据证明这一推测是可靠的。一是在目前所知的数万件青铜器中(包括一起出土且器形相似的成套青铜器)没有完全相同的,也就是说没有一模多范、批量生产的现象。二是考古发掘出土的陶范数量与陶模数量相差悬殊,如2000~2001年安阳孝民屯铸铜作坊发现3万余件陶范,而同出可辨别为陶模的尚不足百件9。这些虽然不是内范制作的直接证据,但有力说明了陶模确应是一次性使用,并在印取外范之后即被刮削改型为内范使用,因此原型的模极少能在青铜器铸造工艺程序中保留下来。

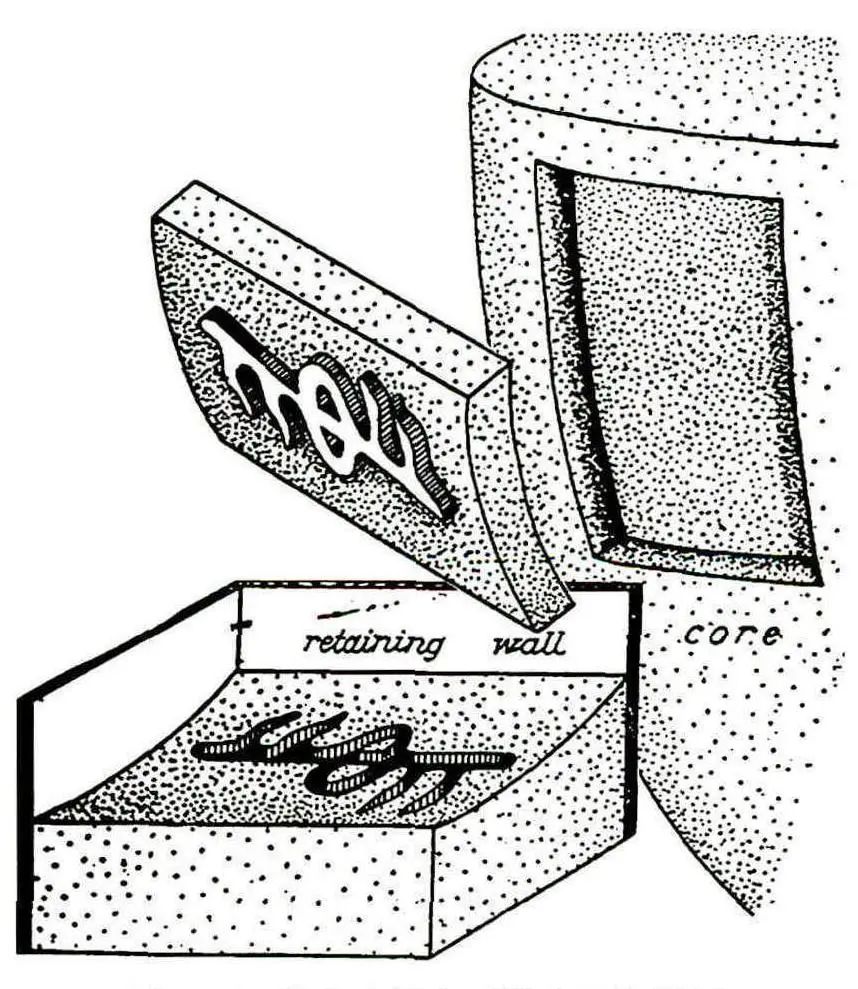

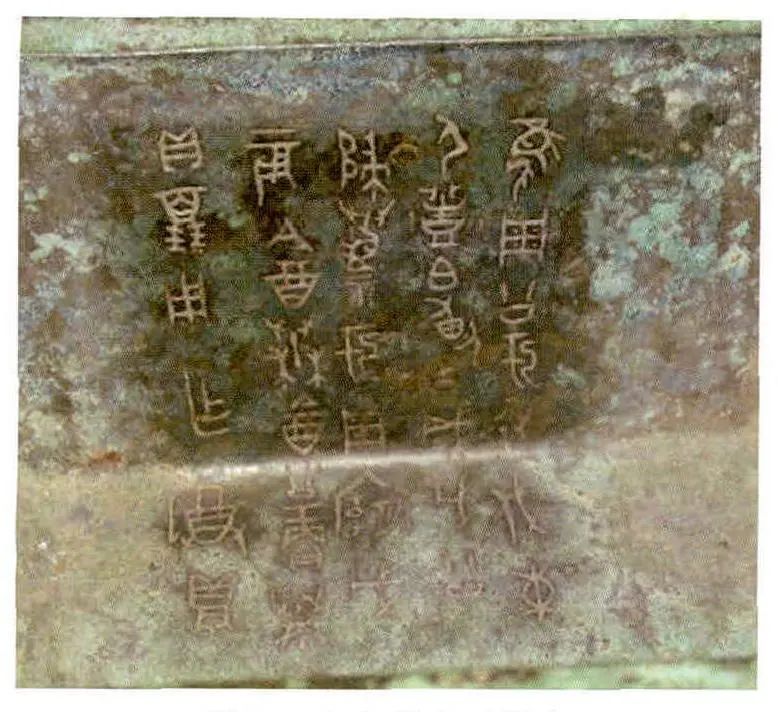

铭文范的制作与使用也有直接的考古证据。2001年出土于安阳孝民屯的泥板,原报告认为是铭文范芯10,但其铭文是阴线的正书,铸造出来的铭文就应该是阳文的反书(图四)。但如果目的是铸成阳文的铭文,可以直接在内范上刻阴线,而不需要采取嵌入的做法。因此这件标本的真正用途还需要做进一步研究。1979年前出土于洛阳北窑铸铜作坊遗址的两块泥板,文字为反书,线条凸起,这应该是真正的铭文范11(图五)。另一方面,由于铭文范嵌入的方法比较复杂,古代工匠往往不能很好地掌握,因此这个过程在铸好的青铜器上留下了种种痕迹。如《集成》3126簋铭由于铭文范放置太低,在铸出的器物上就凸起于器表,因此在拓本上形成一个大黑块(图六,1)。而《集成》5685尊铭和上海博物馆所藏3号秦公鼎铭文则由于铭文范放置过高(这种情况更常见),铸出的青铜器上形成一个凹坑,在拓本上沿铭文范周边就有一道白线(图六,2、3)。

图四安阳孝民屯出土泥板

(2001A GH2:2)

图五洛阳北窑西周铸铜

作坊出土铭文范

1.H156:1 2.T16(4):4

图六青铜器表面铭文范使用痕迹

1.集成3126 2.3号秦公鼎3.集成5685 4.柞伯鼎5.多友鼎

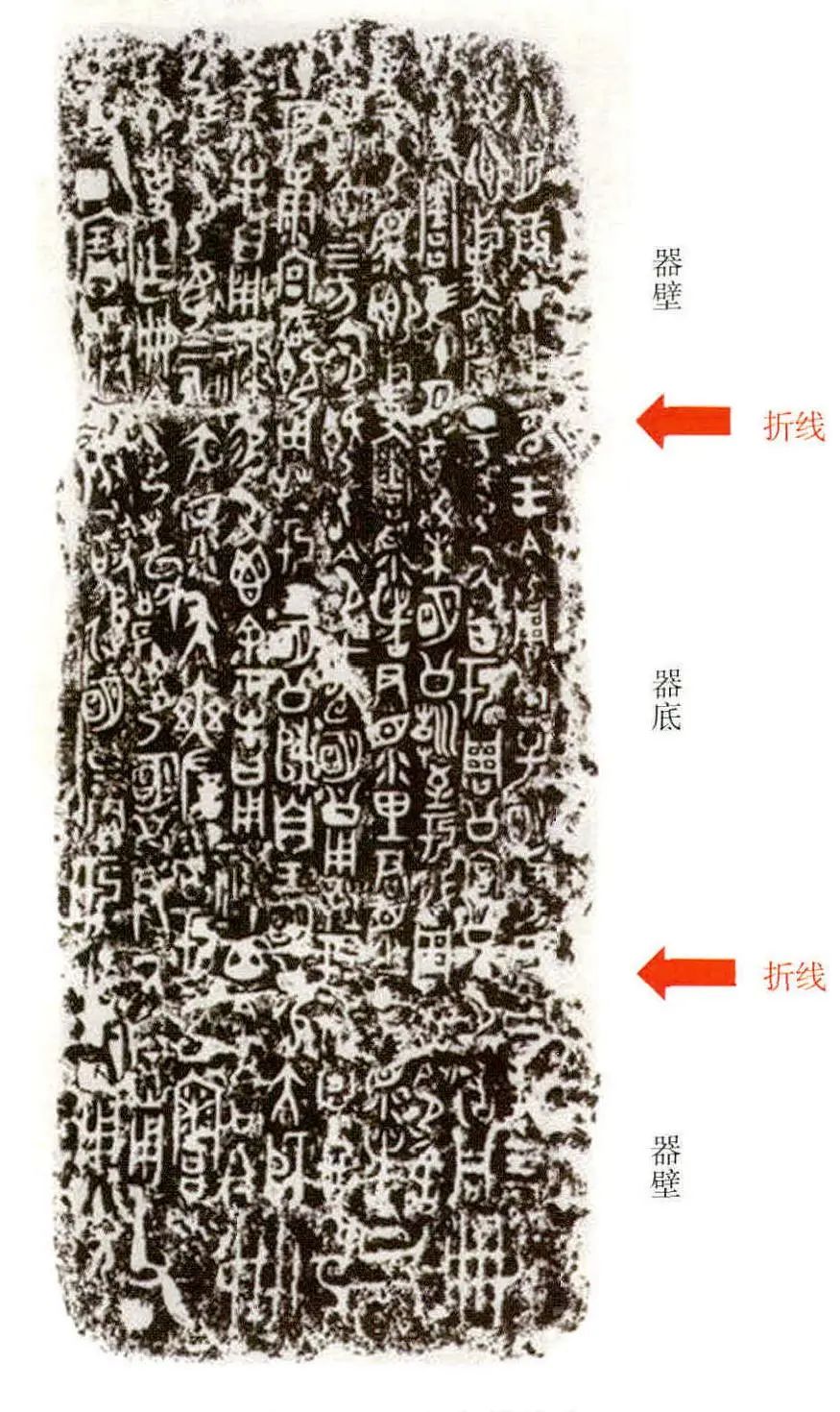

仔细观察西周青铜器铭文,就会发现很多长篇铭文为嵌入法制成。如多友鼎铭文拓本的上沿有一条明显的白线(图六,5)。柞伯鼎铭文拓本的线在上部为白色,在铭文左侧则变成了一条黑线,这在拓本上很容易被忽略(图六,4箭头所指)。由于铭文范在这一侧放置太低,铸出来以后就凸起于器表,在拓本上则表现为黑色。相反,由于铭文范在上部略高,在铸出的青铜器上低于周围器表,在拓本上即表现为白色。眉县新发现的单氏家族青铜器中,6件四十三年迷鼎的铭文由三块铭文范组成,另4件四十三年迷鼎的铭文则为独范铸成。最典型的是2号鼎,铭文由三块范铸成,范和范之间形成明显的宽凸棱(图七)。这主要是在铭文范之间填充软泥所致。由于在填充范之间的缝隙时其厚度并不能与两块范的高度持平,同时为不破坏周围凸起的铭文,工匠又不能大面积地抹平,因此就会在两块范之间留下手指按压的凹槽,铸出来就变成了凸起的棱脊。

图七2号四十三年迷鼎器壁

铭文范间凸棱

上述现象表明,商周时期大部分内壁有阴线铭文的青铜器在铸造时确实采用了“嵌入”铭文范的做法,这在青铜器研究中可以定论。但是否商周时期特别是西周时期的所有青铜器内壁的阴线铭文都是采用“嵌入法”铸造的呢?当然不是。

“嵌入法”解释的困境

上文已经讲到,铸于器外壁的阴线铭文(主要在钟上,另如鬲的口沿等)可以在模体上阴线刻铭铸成,而阳线铭文则是直接刻于内范或外范上,因而不需要采取“嵌入法”。即使是铸在器物内壁的阴线铭文,也有很多是无法采用“嵌入法”制成的。

现藏于华盛顿佛利尔美术馆的令方彝(《集成》9901),盖、器各有185字铭文,盖上的长铭文不但中段随盖内表转折,而且几乎覆盖了内壁的全部(图八),这样的铭文很难用只适合于平面的“嵌入法”完成。另一个典型的例子是现藏于旧金山亚洲艺术博物馆的方鼎,其铭文由器壁开始,在器底形成转折(图九)。而台北“故宫博物院”藏令方尊(《集成》6016)的铭文则是每行始自器腹壁近底一侧,转折至器底,再转折延续到器壁另一侧,呈明显的三段式,在拓本上形成明显的两道白痕(图一O,图一一)。还有一个例子是大簋(《集成》4299),其106字的铭文布满了簋盖。这件簋盖的内面有波浪形的起伏,铭文也随着起伏而转折(图一二)。这样的铭文也不可能用“嵌入法”做成。

图八令方彝器盖铭文

图九方鼎内壁铭文

图一O令方尊

图一一令方尊铭文

图一二大簋簋盖铭文

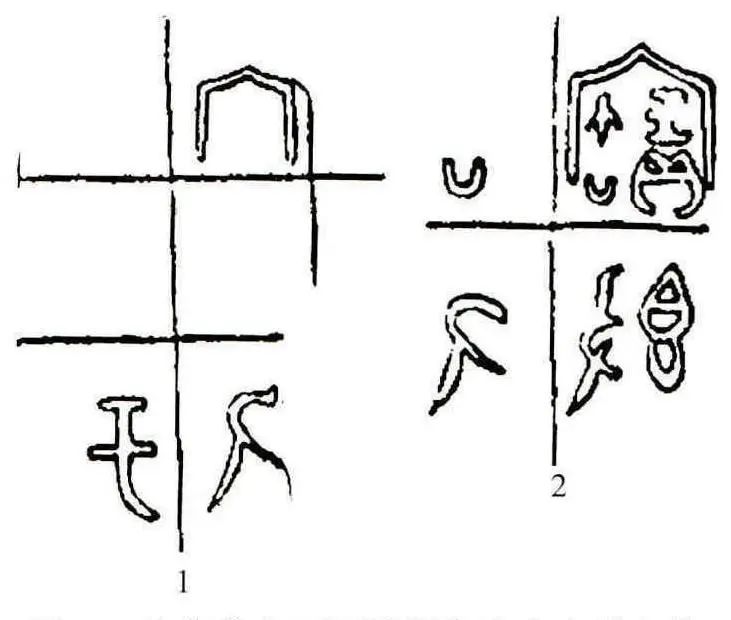

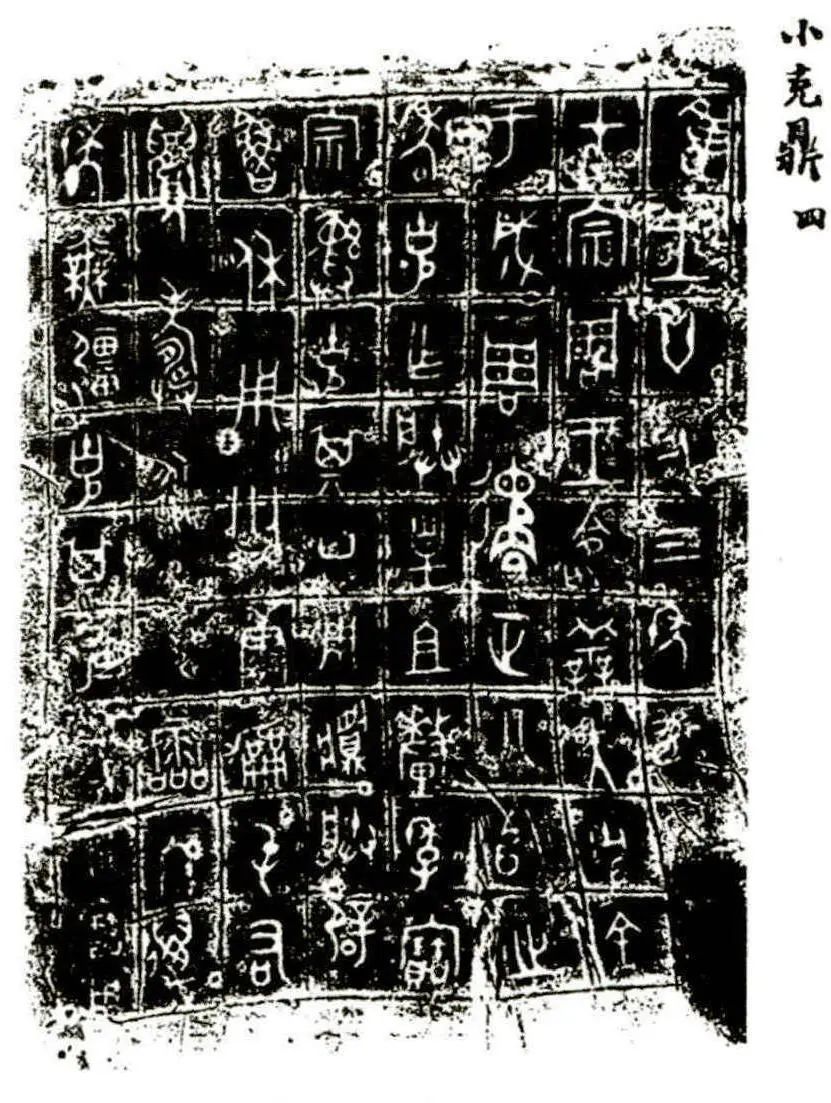

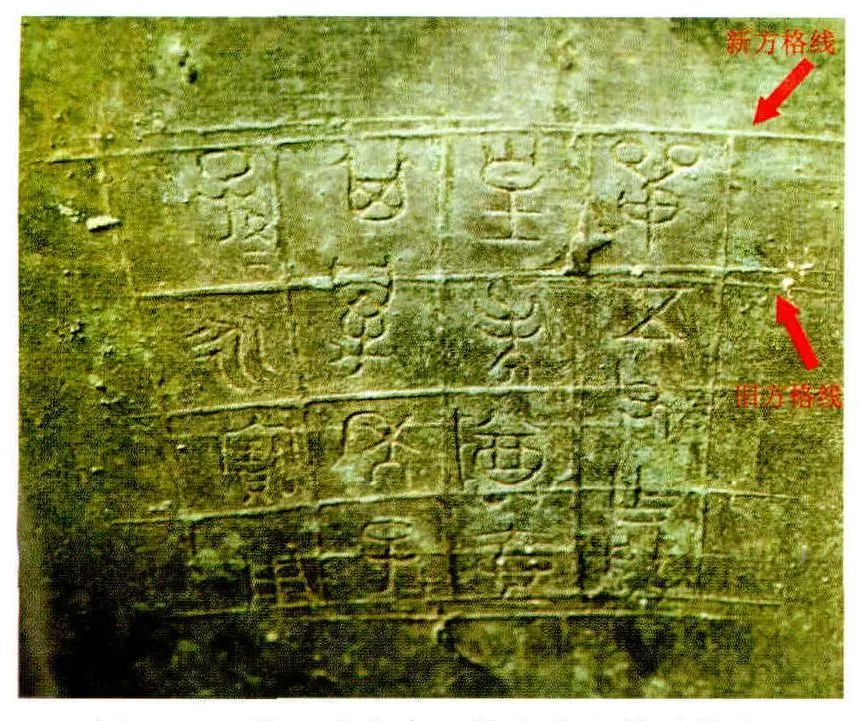

类似小克鼎(《集成》2797)铭文在方格子里的现象在西周青铜器中有很多。这种方格一般都是凸起的阳线,铭文则是阴线,铭文并不是严格地在格子内,而是会打破阳线格子(图一三)。眉县出土的四十二年□鼎甲器上可以看到,铭文之间的垫片往往就是放置在这些阳线的交叉点上,并且常常会打破阳线,非常有规律(图一四)。这种铭文的制作方法肯定比铭文范“嵌入法”复杂得多,需要进行深入研究。

图一三小克鼎铭文

图一四四十二年迷鼎甲器铭文

上述种种现象表明,“嵌入法”只能解释青铜器铭文制作中的一般现象,而难于解释一些更复杂的现象。因此有些学者曾尝试用别的方法来解释西周青铜器铭文的铸造。如松丸道雄先生提出“皮型说”,认为至少有一部分铭文有可能是先在牛皮上刻字,然后将字转印在贴有软泥的内范表面,这样就形成了内范上凸起的阳线铭文,其范围也不易受内范表面转折的限制1。松丸道雄先生的假说受到有些学者如张光远先生的质疑12,但是张光远先生并未能提出解决问题的方案。总之,这是一个尚未解决的难题。

青铜器铭文制作方法的新解释

要解决铭文制作这个难题,就必须重新思考青铜器铸造的整个流程,特别是内范的制作过程。西周时期的工匠应该是以他们常用的材料为基础(即含有细砂的范土),根据具体需要适当调整制范的程序就可以完成各类复杂的作业。这里的关键是要引入“假范”的概念:“假范”是由于工作程序设定的需要而为了取得想要的陶范制作的过渡性陶范。之所以称为“假范”,就是因为它只是程序制作中的过渡性产物,而不会被真正用于青铜器的实际铸造过程中。

其实,巴纳先生在他早期的研究中已经提出并经过试验来试图解决铭文中方格线的问题。他设想先在一个适当大小的平面泥板上刻出阴线的方格,再把它翻到另一块同等大小的泥板上,这样就得到了阳线方格。在这些方格中刻铭文,再把它翻到第三块泥板上就得到了一个阴线方格和阳线铭文的泥板;把第三块泥板嵌入范芯就可以铸出带有阳线格子的阴线铭文13。林巳奈夫先生认为这样的设定并不能解释方格的真正用途,而且在长铭文的情况下,要把带字的软泥板嵌入有很大弧度的器物范芯上又不能碰坏上面凸起的铭文是十分困难的14。他的解决办法是先在一个半球体上刻方格,经过翻制得到一个有阳线格的“铭文用母体”,从这个母体中即可以翻制出具有阴线方格和阳线铭文的范芯15。这虽然比巴纳的方法进了一步,但这个制作流程也存在许多问题,如他设想的半球体原型既被用来翻制所谓的“铭文用母体”,之后经刮削立上鼎足才提取外范,而花纹则是在最后阶段直接刻在外范上的。这样就没有一个制作模的过程,当然也就不能从带有花纹的模上翻取外范。考古发掘已经出土了很多带有花纹的陶模,说明商周时期的工匠确实是先做模,再从模上翻带有花纹的外范。这和林巳奈夫先生设计的主要程序有矛盾。

基于对青铜器铸造流程的最新认识,并参考一些新发现的铭文资料,笔者对带阳线方格长铭文青铜器的铸造流程进行了重新复原。以下以北京故宫博物院藏颂鼎(《集成》2827,颂鼎铭文无方格,特说明)的器形为根据对铭文铸造流程进行说明(图一五)。西周工匠如果按照这一流程作业,只要准确掌握每一个步骤,就可以铸造出内壁带阳线方格的长篇青铜器铭文。总之,带阳线方格的长篇铭文的铸造是青铜器研究中的一个难题。搞清楚这个流程,青铜器上的其他复杂现象就可以迎刃而解了。

第一步:做模。要想铸造像颂鼎这样的青铜器,首先必须做一个和它一样的陶模(A,下称模体鼎)。这个陶模为实芯,表面有两道凸弦纹,大小和将要铸出的鼎一样。如果铸造的青铜器上有花纹,花纹都应该被刻在此陶模上。

第二步:翻外范和底范。将鼎模倒转180度,口部朝下。首先在三足之间填入软泥,沿三足切成一个大约为三角形的底范(B),上印有模体鼎底部的弧度(分离后一般会在底范上刻槽成为铸茎,以加强鼎的底部)。再从外侧填充泥土,稍干后切割成三块外范(C,加上底范共四块)。三块外范上印有模体鼎侧面的弧度及鼎上可能刻的所有花纹。并且这些外范上也包括了模体鼎口下面基座的高度,一般也就是鼎耳的高度。

第三步:做假内范。将模体鼎(A)削去三足和耳,留下一个半球体。按照一定厚度(也就是所要铸造鼎的器壁厚度)对其进行刮削,得到一个直径较小的半球形实体,这就是假内范(D),在实际铸造中不用它。

第四步:刻方格。在假内范(D)上刻阴线方格。刻方格的目的是为了有效地控制内壁的弧度,让文字能够在这个弧面上纵横对齐,特别是长铭文更是非常必要。有些短铭文的制作也采用了这种方法。方格线也有修改或反复刻的现象。如眉县出土单氏家族器中的单五父方壶乙铭文,由于原来的方格刻斜了,而且最下一格太窄,故重新刻后才翻范刻字(图一六)。

第五步:提取假外范。在假内范(D)上填泥土,稍干后进行切割,做成假外范(E),其弧度即鼎内壁的弧度,但是比真正外范(B+C)要小一周,即鼎的厚度(假外范E类似于现代工业铸造中所谓的芯盒,用于制作铸件用的砂芯)。这个假外范上即印有方格,但它是凸起于范表面的阳线方格。

第六步:刻字。在假外范(E)的方格中刻字,这样假外范上就会出现阴线的铭文和阳线的方格。由于铭文是后刻,有些字会冲破方格或出现一个字占用两个方格的情况。

第七步:做内范。将假外范(E,有三块或四块)组合,翻转过来,形成一个圜底形的半圆空间。在这个空间内填充泥土,就会做出一个和假内范(D)一样的真正内范(F),而这个内范上即会出现阴线的方格、阳线的铭文。

图一五西周青铜器铭文

制作流程示意图

图一六单五父方壶乙铭文

方格修改情况

第八步:组合待铸。将真正的外范(B+C)围绕内范(F)组合好,对准范的接口,准备浇铸。为了有效地隔离内范和外范使两者不接触,否则会在青铜器上铸出漏洞,这时一般会采取放置垫片的做法。铭文部分的垫片会被放在字里行间,它们规律性地分布在文字间。这个特点被当作判定青铜器为真器的辨伪标准16。但由于这里也有阳格线,因此就出现了像四十二年迷鼎甲器上的垫片出现在方格交叉点上的情况(见图一四)。由于这时内范(F)上的方格是由阴线组成,垫片可以平整地压在格线交叉的位置,铸出来以后它则冲破格线,有时也会有阳线延续到垫片表面的现象。

第九步:浇铸。浇铸后得到的青铜鼎便有阳线的方格和阴线的铭文。

上述流程还需要经过未来考古发掘的进一步证实,希望考古工作特别是在西周时期青铜器铸造作坊的出土遗物中能辨认出用于上述流程的“假内范”、“假外范”,或发现更多的铭文范。但经过仔细观察,在现有青铜器上还是能发现一些重要的线索。如四十二年迷鼎甲器铭文左下角的方格阳线延续很远,超过了铭文的范围且变得很零乱(图一七,下)。而其上方的另一道较粗的方格阳线从铭文范围一直延续了鼎内壁一周,其延续部分从平滑的走势看绝不是内范上的自然裂缝铸造后形成的痕迹,而是方格的一条线的自然延伸(图一七,上)。这条阳线的形成,推测很有可能是在假内范D上开始划方格线前首先刻下的水平基准线。由于这条基准线的存在,其他横线才能保持水平,并与鼎口保持平行。并且,由于它和其他方格线一样被铭文打破,说明它也一定是在方格制作阶段或之前产生并一直保留到铸造完成,在铸成的青铜器内壁上也清晰可见。它的存在说明一个整体假内范(D,而非仅是一块方格部分的泥板)的存在,也证明我们复原的流程是正确的。而四十二年迷鼎甲器铸造时用的内范也应是和铭文一起从假内范(D)产生的假外范(E)上翻下来的,所以它也有这条线。

当然,上述流程并不限于带方格的长篇铭文的铸造,经过简化也可以铸像令方尊、大簋这一类范围较大但不带方格的铭文。即使在做方格的情况下,作为一种变通,也可以从假外范(E)上直接翻下一块带铭文的泥板,再把这块泥板镶嵌回假内范(D)上直接铸造。上海博物馆藏大克鼎(《集成》2836)铭文的另一半可能就是用这种方法铸成的。

图一七四十二年迷鼎甲器铭文左下角延伸方格线上.延伸一周的阳线下.方格线

几个特殊铭文现象的解释

青铜器铭文中还有一些复杂的现象,这些现象给学者们带来了很大困惑,也引起了一些误解,在这里有必要进行厘清。

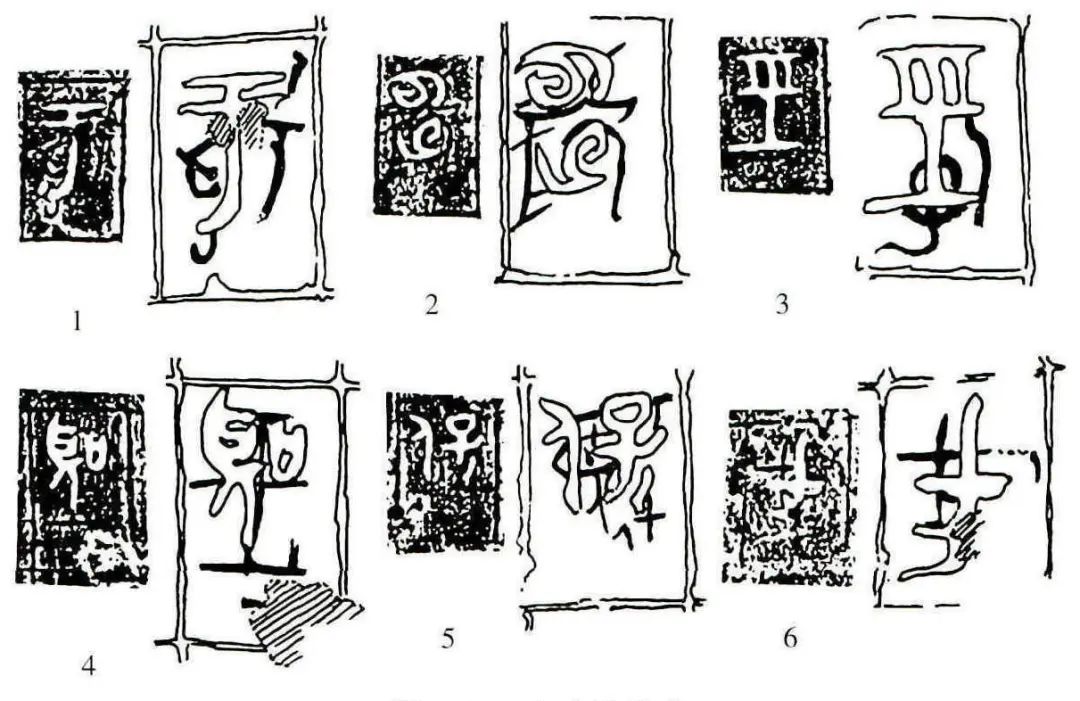

首先是楚公钟,楚公钟1998年出土于周原召陈村98五号窖藏17,是西周晚期楚国铸造的青铜器,但却因故出土于周人的中心地周原,钟上有两行十六字铭文(图一八,1)。和其他钟(包括传世的4件楚公钟,《集成》0042~0045)不同的是,这件钟的钲部有中心棱脊(实际是铸缝),铭文分布在棱脊两侧,也就是说它们在铸造前是分布在两块外范上的。其中十五字为凹线阴文,但最后一个“用”字却是阳文。仔细观察还会发现铭文周围尚有阳线的方格,左侧一行更清楚,右侧则只在最下一字周围隐约可见(图一八,2)。这件楚公钟上阴阳一体的铭文以及方格的使用方式,在钟类铭文中是极少见的。

一般来说,钟的铭文为直接刻在钟模上,有长铭文的延续到舞上甚至钟身的两个边际。经过翻制,钟外范上的铭文就为阳文,铸造后便成了阴文。基于上文对带方格的铭文制作法的新认识,笔者推测楚公钟铭文的铸造应是经历了以下的流程:先在已经做好的钟模上提取外范,每一侧有两块,从钲中心切开;然后在钟模的钲部刻能容纳两排铭文的阴线方格,从这个钲部印取第一块薄泥板,上面即有了阳线的两排方格;再在这块泥板的两行方格中刻字,之后从上面印取第二块泥板,这块泥板上即有了阴线的方格和阳线的铭文;最后将这块泥板从中心切成两半,分别嵌入钟正面外范的两个边沿,这样就铸出了楚公钟上带阳线方格的铭文。可能是由于在第一块泥板上刻字时忘记刻最后一个“用”字,或者这个字在镶嵌第二块泥板时被破坏了,因此工匠最后直接在已嵌入外范的泥板上补刻一个阴线的“用”字,铸出来后它就成了铭文中唯一一个阳文的字。无独有偶,在三门峡虢国墓地出土的虢季簋(M2001:86)上也发现这种情况18,上面七个字的铭文铸在三道格线之间,虽为阴文铭,但“季”字的上半、“永”字左右的两笔和“用”字的大半都为阳文(图一八,3)。这些均是在铸造的最后阶段对原来凸起的阳线字进行补刻的结果。

图一八西周青铜器上的补刻铭文

1、2.楚公蒙钟3.虢季簋

另一个例子是上海博物馆藏大克鼎(《集成》2836),它上面有巴纳等人所认为的“骷髅文字”19(图一九)。大克鼎的铭文分为两部分,右侧的铭文铸在阳线的方格内,而且铭文周围有明显的范线,为嵌入铭文范无疑。但在一些字下面却藏有另一个阳文的字,如“圣”下面是阳文的“王”,“在”字下面有另一个“在”字,“经”字下面是一个“孝”字(图二O)。这种情形让人困惑不解,把它放到上文复原铸造流程中就可以得到合理的解释:这些阳文的字应该是在第四步和阳线的方格一起刻在假内范(D)上的,其目的是要为后一阶段标识出这些方格内应该刻写的文字。但不知什么原因到了后一阶段(第六步)刻手并没有按照这些字来刻,而是重新刻了一篇新的铭文,这样才形成阴线铭文下压阳线铭文的特殊现象。

图一九大克鼎铭文

图二O大克鼎铭文

1.8a 2.8b 3.8c.4.8f 5.8g 6.11j

近年来,从铭文铸造角度讲非常重要的发现是李学勤先生在他文章中说到的京师畯尊20,这篇铭文共六行二十六字,行间有凸起的阳线隔开(图二一),类似上述虢季簋的做法。但这篇铭文既非阳文也不是真正的阴文,而是由凸起的阳线勾勒出每个字轮廓的阴线铭文。这种铭文过去有发现,多属于商代晚期和西周早期,但如此长的阳线双勾铭文实属罕见。它的制法与直接刻在内范上的阳线双勾铭文(见图二,3)不同,后者只是凸起的双层阳线。林巳奈夫先生曾系统地收集过这类铭文,他认为这是把已经翻范的阳线双勾铭文再一次进行阴刻的结果21。这是一个很合理的解释。如果把它放在上文复原的流程中,其制作方法就是:首先第四步在假内范(D)的格线内直接刻入双勾的阴线铭文;第五步在翻到假外范(E)上后它就变成了双线的阳线铭文;最后即第六步是刻手沿着双勾阳线的内侧进一步刻下去,就形成了边缘为凸起的阳线的阴线铭文。仔细观察京师畯尊的拓本,有些笔画阳线轮廓清楚,有些并不清楚,或者一侧不清楚,这正是二次刻铭的结果,即有些部位原来的阳线在再次刻制时被刻掉了。另外还有一些字,如第一行“汉”字下部和第二行末“王”字均有阳线隔断阴线笔画的现象,在这些地方第二次的刻手忠实地保留了第一次刻手所留下的阳线交叉。

图二一京师畯铭文