中美商丘考古队 隐秘往事

张长寿(左)与张光直(右)在虞城马庄遗址发掘现场(1994年)

安阳殷墟遗址发现后,凭着甲骨文与埋藏在地下的各种文物的共存关系,中国历史上的商王朝,早已从司马迁笔下3000多字的《史记·殷本纪》,转换成了看得见、摸得着的青铜器、玉器、陶器。我们确信商朝人盘起了头发、穿上了彩衣、住上了四合院;确信他们以小米为主粮,掌握了复杂的青铜铸造技术;确信他们有着狂热的祖灵信仰;确信他们创造了中国历史上“最早的成文文献”。

然而每当我们陶醉于商朝人的智慧时,冷不丁总被一个问题难倒:商王朝人从哪里来?

1990年,一支特殊的考古队被悄悄地组织起来。这支考古队由中国社会科学院考古研究所、美国哈佛大学、明尼苏达大学和麻省理工学院(MIT)等院校的学者组成。考古队被赋予的使命是“探索中国商丘地区早商和先商文明”(In Search for the Early and Pre-dynastic Shang Civilization in Shangqiu, China)。换一种说法,便是寻找商朝人的祖先。

一、王国维“说商”与中美队组建

1988年10月,位于北京王府井大街27号的中国社会科学院考古研究所大院迎来一位儒雅的学者。他身材不算高大,但着装整齐,双目炯炯有神。这位学者就是张光直,时任美国哈佛大学人类学系主任。

考古研究所的“首脑机关”在大院深处的一间平房,考古研究所本所人习惯性称之为“北屋”。张光直到达北屋门口,考古研究所所长的徐苹芳迎出。寒暄之后,双方把话题转向学术。重点是中国社会科学院考古研究所与哈佛大学合作的问题。张光直希望双方在豫东、鲁西南或淮北一带选择遗址共同开展田野发掘,“寻找早商和先商的遗迹”。

商王朝是个很特别的王朝。无论是甲骨文中的“祀谱”(刻写在甲骨文上的受祭祀对象的祖先名录),还是司马迁的《史记·殷本纪》,商朝王族的祖先包括两拨人:一拨人是“先王”,即死去的国王,从商朝的国家奠基人“大乙”(或“成汤”)开始,包括大戊、盘庚等;另一拨人是“先公”,即商王朝建国之前的商人祖先。受此影响,考古学家也以成汤建国为标志,将商王朝建国后的文化称为“商文化”,而建国前的商族人或以商族人为主体的文化称为“先商文化”。

张光直所说的“早商遗迹”,指商王朝建国后的早期遗迹,而他所说的“先商”,指的便是“先商文化”。做商代考古的学者都知道,寻找“先商文化”是世纪性难题。

中国的考古机构与国外合作开展“考古发掘”并非易事。上世纪初,斯坦因、伯希和、斯文赫定等外国学者从中国西部拿走了大量地下文物,引发了中国学术界强烈不满。1930年,国民政府为此专门颁布《古物保存法》,以节制外国学者在中国境内的考古活动。中华人民共和国成立后,为进一步维护国家尊严,规定外国学术机构在中国境内的考古发掘必须报中央政府批准,难度极大。此次访问,双方只签订了“备忘录”。考古所方面强调合作发掘需要按中国的法规程序申报。好在上世纪九十年代的中国,改革开放已经深入人心。经过一年的协商、沟通,主管中国文物考古工作的国家文物局同意了中、美共组考古队实施田野发掘同的请求。

1990年3月,张光直以哈佛大学皮保德博物馆(Peabody Museum)的名义与中国社科院考古研究所签订协议,商定共组考古队,前往商丘地区寻找早商或先商时期的古遗存。随后,中国社会科学院考古研究所高天麟等多次陪同美国学者前往河南进行先期调查。经过认真准备,1994年中、美双方确认了各自的考古队成员。

为什么是商丘?

考古工作地点的选择,通常都取决于研究者的学术思路。张光直选择商丘,是受了王国维的影响。

王国维早年写过一篇论文,取名《说商》[1]。他在文章中说:

“商之国号,本于地名。《史记·殷本纪》载:契封于商。古之宋国,实名商丘。丘者虚也。宋之称商丘,犹洹水南之称殷虚,是商在宋地。左传昭元年:后帝不臧,迁阏伯於商丘,主辰,商人是因,故辰为商星。又襄九年传:陶唐氏之火正阏伯居商丘,祀大火,而火纪时焉。相土因之,故商主大火。又昭十七年传:宋,大辰之虚也。大火谓之大辰,则宋之国都确为昭明、相土故地。杜预春秋释地以商丘为梁国睢阳,又云宋、商、商丘三名一地,其说是也。”

这段话的意思可简单概括为:商王朝之所以称“商”,是因为地名的关系。当年宋国人(指西周、春秋和战国时期的宋国,非赵匡胤建立的宋王朝)称“商丘”,正如今人称“殷墟”。宋国的国都即是商王朝先公昭明、相土居住过的地方。而这个地方就是后来的梁国睢阳,也即今天的商丘。

张光直相信王国维,认为要从考古学上找到“先商”遗迹,必前往商丘。

但张光直的这一举动从学术上“冒犯”了另一位人物。他便是北京大学的邹衡。邹衡是长期从事商王朝考古研究的大学者。早在张光直1988年拜访考古所之前,邹衡根据考古线索已经提出另一主张:商王朝建国以前的“先商文化”在豫北冀南地区。

邹衡直接以“先商文化”命名了一批分布在河北南部、河南北部的遗址。包括著名的河北磁县下七垣遗址等。邹衡的逻辑是:历史上商王朝曾多次迁都,其最后的都城是河南的安阳殷墟,而最早的都城是位于今郑州市区的“郑州商城”遗址。因此要寻找“先商遗存”,便只能追溯年代早于郑州商城而文化面貌又与郑州商城保持着强烈一致性的遗址。他认为只有豫北冀南地带的“下七垣等一批遗址”能够满足这一条件。他认为下七垣等遗址正是商王朝的“先公”遗留下来的。

邹衡的观点由于有考古资料的支持,在中国考古学界已有无数拥趸。张光直突然将目光转向豫东的商丘地区,无异于“叫板”邹衡等一大批中国学者。

在邹衡等学者看来,王国维的论述主要依靠陶唐氏、火正阏伯之类的传说,可信度较低,前往商丘寻找“先商”无异于缘木求鱼。张光直却认为:依靠陶器所反映的“物质文化”去寻找商朝人祖先的思路有问题。他认为以“郑州商城”为代表的早商文明创造者应该包括两个阶级或群体:以普通陶器为代表的被统治阶级和以高等级文物为代表的统治阶级。前者可能的确来自豫北冀南,而后者应如王国维所说的来自东方。甚至可能是自东海岸从苏北经徐州进入豫东,征服了土著后,在商丘一地建立起第一个都城。到成汤时期才与豫北冀南的被统治阶段结合。张光直提出商丘项目,就是想证明自己的理论。

张光直能够赢得博弈吗?

二、学术博弈下的目标调整

王国维的“说商”早已深入人心。

1936年10月,中日战争开始前夕,社会还算安静。中央研究院历史语言研究所的李景聃奉傅斯年、李济、梁思永等人之命,与韩维周等一道来到商丘。

李景聃说,“在河南东部与江苏山东接界的地方有一县名商邱,单就这个名词说,已经够吸引人们的注意。这里靠旧黄河,很可能是商代发祥之地。历史上的记载又给予我们隐隐约约的印象。”

他所说的“隐隐约约”,包括《括地志》所说的“宋州谷熟县西南三十里有南亳故城,汤所都”。所以他认定“殷墟的前身在商邱(即商丘)一带很有找着的希望”[2]。

张光直与李景聃的区别,在于他握有现代科学技术。张光直认为商丘的工作必须多学科参与。因此中美考古队的美方名单里有地质考古学家George (Rip) Rapp, 荆志淳,地球物理学家Vincent Murphy、 David Cist、Robert Regan等。美方队员也包括跟随张光直先生本人学习考古学的Robert Murowchick、冷健、David Cohen 、李永迪等。

张光直的想法充满自信。他显然想尽快找出“先商文化”的线索来。因此他一方面安排George (Rip) Rapp, 荆志淳进行地质勘探,建立商丘地区的古地貌,一方面委托Vincent Murphy、David Cist、Robert Regan以地球物理学的手段寻找地下遗迹,最好能找到一座早商的都城。

张光直相信中国古代都城在低平地带的说法。鉴于自北宋末年(或南宋初年)至清咸丰末年的黄泛,商丘一带黄沙淤泥普遍厚达十米许,古城当已被填平覆掩。Robert Murowchick甚至还找来一批抗战期间日军在中国境内测绘的地形图,想从中直接找到古城的线索。

中美考古队由中、美双方成员组成。但在商丘地区寻找“先商文明”的观点却主要是张光直的。那么,中方队员是否都同意张光直的意见?

面对张光直的科研思路,中方成员出现不同反应。

中方领队张长寿先生出于掌握全局的需要,对张光直和邹衡的观点不作评论。他主张先把工作开展起来,一切由田野工作的结果决定。

中方成员中,我倾向于认同邹衡的观点。3000年前,陶器是贵族和平民都要用的东西,更重要的是当时人们以“族”为单位生活,怎么分得开“用陶器的被统治者”和“用高级物品的贵族”呢?私底下我对高天麟先生说,北京大学在山东安邱、河南夏邑清凉山的田野调查已经反复证明豫东地区在早商及早商以前分布的岳石文化,我们应该没有机会找到年代早于郑州商城而文化面貌又与郑州商城有密切关系的大遗址。即使找到了,也只能是文化面貌与郑州商城大异其趣的“岳石文化”遗址。

张光直和张长寿两位领队显然掌握了考古队内部的动向。大家商量后,决定一方面继续按照张光直原先的部署,由George (Rip) Rapp, 荆志淳进行地质勘探,以恢复商丘地区的古地貌,由David Cist等利用地球物理手段,结合Robert Murowchick的遥感和古地图研究,寻找大型古遗址,而另一方面在战略上作出微调,将田野发掘的重点放在“建立细密的商丘地区古文化序列”这一目标上。无论最终能否找到“先商文化”,通过调查和发掘找出以商丘为核心的豫东地区的完整而细密的古文化序列,有利于还原商丘地区人类社会发展演变的早期轨迹。只要序列完整建立起来,”商文化“和比商王朝更早的”先商文化“一定会反映到这条完整序列上,下一步任务只要从中”辨识出来“。

三、在菩萨面前挖墓

1994年,中美队的田野作业按照既定学术思路开展起来。

纳入发掘的遗址包括商丘县潘庙遗址、虞城县马庄遗址、以及柘城县山台寺遗址。

有趣的事,三处遗址上都供有一座小庙。在菩萨面前挖墓看来是不可避免的了。

1、果然是岳石文化

潘庙遗址是中美队为探讨商文化源头在商丘地区选定发掘的第一个地点。遗址位于河南省商丘县南约20公里的高辛乡潘庙村。此村西部的小庙不大,但香火未绝。

考古队选择的发掘点在小庙南部。发掘工作自1994年4月5日开始,至5月17日结束。共发掘了200平方米。

发掘探方内的表层农耕土以下,便是极厚的细沙层和淤泥层,挖到9米以下,才见到黑色的“文化层”,而出土的遗物居然是明代的青花瓷片。这意味着明代此地的地面在今天地表的9米以下。黄河在商丘的泛滥,由此可见一斑。换句话说,明代以前的商丘人,居住在今天商丘地面9米甚至10米以下。

明代地层以下,地面似乎十分稳定,地层可直接推至史前的龙山文化时期。我们获得此地的文化堆积序列如下:

-

龙山文化时期

-

岳石文化时期

-

东周时期

-

汉代

-

唐宋时期

-

明清时期

龙山文化被写进了中学历史课本,读过高中的都应该比较熟悉。但什么是岳石文化?

所谓岳石文化,是继龙山文化发展起来的一支考古学文化。其分布地域主要在山东地区,后来证明在豫东也有分布。岳石文化的年代大约相当于公元前1900-前1600年,时代上大致与中原地区的二里头文化相当。在考古学上,岳石文化的物质遗存与以郑州商城为代表的商文化面貌大不相同。因此邹衡认定它不会是以郑州商城为代表的“早商文化”的源头,换句话说不可能是“先商文化”。

岳石文化是被商文化取代的。通常认为商文化取代岳石文化的时间是公元前1600年前后,但潘庙遗址的发掘却改变了大家的看法。

我从潘庙遗址的岳石文化地层中挖到1件残陶爵,其形制居然与郑州商城的“二里冈上层”(距今约3500年,相当于商王朝早期偏晚)的陶爵完全一样。我将陶爵递给哈佛大学的David Cohen说,这件陶爵虽残,但意义非同寻常,它应该可以证明商王朝控制郑州地区很长时间以后,商丘地区仍然是“岳石文化”分布区。David Cohen显然认同我的观点,后来将此件陶爵作为重要证据写入了他的博士论文。

岳石文化地层中这件陶爵,显然不利于张光直的学说。

2、鬼还能再“死”一次吗?

公元1127年,金国大军围攻北宋都城汴京(今河南开封),赵构在南京应天府登基,即高宗皇帝,开启了中国历史的南宋时代。赵构登基称帝的应天府,即今天的河南商丘。

商丘与宋的关系,远不止北宋、南宋,更远西周、东周时期,商丘便称为宋。

我常驾车穿梭于河南各地。每到一地,便忍不住嘴上穿越历史。例如到了濮阳,便说若是回到两千多年前说不定会碰到子路(子路是卫国人)。到了开封便说到了汴京。而每次驾车到商丘,便感觉穿越到了宋国。

两周时期的宋国,曾经发生过许多故事。其中最著名的便是春秋时期的泓水之战。

泓水之战的主角是宋襄公。公元前638年,宋襄公联合卫国、许国、滕国进攻郑国。当时郑国附属于楚。楚成王得知消息,果断发兵救郑攻宋。

双方战于泓水(其位置大概今河南柘城北30里)。

这一仗打得极为悲壮:本来宋军先抵泓水列阵待敌。后抵泓水南岸的楚军必须渡河之后才能攻击。楚军半渡之时,襄公的部下建议出击。不料襄公却认为击半渡之敌有损“仁义”之名。楚军渡河列阵,部下又建议利用其布阵时立足未稳出击。襄公仍说不妥。襄公想赢得堂堂正正。然而等楚军布阵完毕,双方接战,宋军大败。襄公自己也受了伤。但襄公却严肃告诫大家说仁义之师“不推人于险,不迫人于阨 ”,甚至说君子不能伤害已经受伤之敌,不促拿老年兵士,不攻击队列阵未稳的军队。襄公败了,但他的名言“君子不重伤、不擒二毛……不鼓不成列”流传至今。

襄公演绎的故事虽然悲壮,我却心生钦佩。潘庙发掘的东周至西汉遗存中,发现大量带有随葬品的墓葬。我知道,这些墓葬中的很大一部分,其实便是宋国人的墓葬。

发掘区内共发现43座墓葬。事后研究证明是一处以春秋中期偏早阶段历经战国直至西汉初期墓地。

公元前287年起,齐国图谋伐宋。前286年宋亡。齐灭宋后,宋地为魏所得。魏在所得地设置大宋、方与两郡。并指其大宋郡系以宋的旧都睢阳(今河南商丘南)为中心。如此,潘庙一带在此以前必属宋国无疑[3]。中原地区东周墓,战国早期流行的是“鼎、豆、壶”组合[4],与潘庙战国早期墓葬的单罐或鬲、豆(鬲是炊器、豆是食器,流行于中国历史上的夏、商、周时期)组合不同。看来宋国被击灭以前,曾有自身独特的葬俗。

有一天挖开的墓葬刚好是春秋晚期的鬲、豆组合。

工人问:谁的墓?

我答:宋国人的。

工人道:原来是宋国死鬼。

我笑:死鬼?鬼还能再“死”一次吗?

3、杏岗寺赌局

马庄遗址是中美队选定发掘的第二个地点。遗址位于河南省虞城县沙集乡东南约2公里的马庄村。这里的发掘从94年10月8日开始,持续了50天。

马庄同样有一座寺庙。原称“杏岗寺”。1990年代拆寺改建为杏岗寺小学。我们的发掘选点,就在杏岗寺的后墙边上。

马庄遗址呈现的文化层与潘庙类似,明清层以下,依次是宋元层、汉代层、战国层,直到龙山文化时期。意外的是,此处的龙山文化层之下多出来一层很厚的堆积。此层内出土陶片以红陶为主,包括大量彩陶。甚至带发现以“叠埋”为特征的墓地。

考古队的第一反映,是将其与仰韶文化相联系,但“叠埋”现象和以猪牙随葬的现象,以及红陶、彩陶的细部特征却又不象是仰韶文化。

考古队显然遇到了新情况:究竟该如何定义一时看不懂的古文化现象呢?

正当考古队员一边发掘,一边思考如何解释这支全新文化现象的时候,张光直先生在当时的考古研究所副所长乌恩陪同下来到工地。这时的张光直先生,已经开始经受帕金森氏病魔的折磨。但他以惊人的意志力沿着台阶进入正在发掘的探方。

大家很想听听张光直关于新的文化现象的意见。于是由高天麟将问题提了出来。

张光直先生佝偻着病体反问高天麟先生什么意见。

高天麟说可能是仰韶文化。

张光直先生突然愉快地与高天麟先生打起赌来:我觉得应该是大汶口文化,不信我们赌一局?那份谈定和轻松自若,感染着在场的所有人。

这场赌局没有输家。马庄遗址的新材料,既有仰韶文化特征,也有大汶口文化色彩,更有鲁西南史前文化特征。我在《豫东考古报告》[5]中将其定义为“马庄类型史前文化”。究竟是否合适,只有交给学术界去评判了。

6、山台寺的牛坑与“六连间”

山台寺遗址位于拓城县申桥乡,是考古队选择的第3个发掘点。

遗址原为高出四周的土台,台上建有寺院,曰山台寺。旧寺已毁,后村民搭建小庙一间沿续香火。发掘点选在小庙的东侧。

自1995年开始,针对山台寺的发掘持续了两年半。揭露面积约400平方米。

山台寺遗址主要堆积的是龙山文化。年代大概在公元前1700-2200年之间吧。其中最不能忘记的是龙山文化的房址和牛坑。

房基包括一处有六间居室的“排房”,其建筑方式是先挖基槽,槽内立木柱,再以木柱为龙骨(有点类似今天混凝土中的钢筋)夯筑土墙。室内先抹草泥土,再抹白灰面。此种房屋结构复杂,入住后应该比较舒适。

遗址内发现一个牛坑,其年代晚于“六连间”房址。坑形不甚规则,长、宽大概各3米,深0.8米。坑内埋有互相叠压牛骨架九具,此外,还有一个鹿的上颌骨。这种一次性用九条牛祭祀的现象,在龙山文化中很罕见。张光直先生似乎很想将牛坑的发现与文献记载中关于商人先祖“王亥服牛”的记载联系起来。

四、宋襄公的古城被深埋十米

我上大学的时候,考古教材中的东周部分会将各国的都城轮流介绍一番。例如秦都咸阳、楚都荆州、赵都邯郸、鲁都曲阜、齐都临淄等等。但唯独没讲宋国都城。因为宋国古都那时还没有被发现。

没有料到宋国都城的发现要等到中美考古队出场。

受张光直之托,荆志淳负责研究商丘的古地貌研究。他带着包括洛阳铲、地质铲在内的钻探工具,在商丘及商丘附近打了无数探孔。

在商丘进行勘探的艰辛,不在于路途遥远,而在于埋藏太深。正如潘庙遗址发掘出的地层所显示的,商丘地区的稳定古地面深埋在近10米以下。现今的豫东平原,所能见到的农田地表是宋代特别是明代以后淤积起来的。

理论上说,宋明以后淤积起来的商丘农田,肯定找不到汉代以前的文物。因为早于汉代的地层被埋藏在10米以下。然而有一种遗迹例外。这便是城墙。我们不妨设想,倘若汉代甚至更早的时期古人在平原上建过一座城,城墙又宽又厚高达10米以上,后世洪水即使淹没了城内的房屋道路,城墙仍有可能矗立不倒,甚至局部“出露”在今天的麦田之中。

问题是,经历了数千年的风雨和人为耕种破坏,考古队有没有本事将它找出来。

1996年5月,荆志淳带着受雇于考古队的几位队员,照例在商丘县南的王营-胡楼附近钻探。他提醒大家,若发现料礓石一定要告诉他。

料礓石是黄土中的一种钙结核。是黄土长期淋滤后钙物质富集的结果。宋明以后的淤土或沙层中,通常不会有料礓石。但古老的城墙便保不准有料礓石。这可能是最直观的“指标”。

茫茫豫东平原,找到料礓石谈何容易?

戏剧性的一幕出现了。这天,长期跟随荆志淳钻探的刘世奎突然“内急”,便躲到麦地里“大解”。当地的习惯,解手之后不用纸擦,而是从麦地里随手抓一把黄土解决问题。刘世奎就是这么做的。意外的是,今天他用来擦拭的那把土中,有块硬硬的东西硌了他一下。他抓来一看,大惊失色:居然是料礓石。

岂能放过这个线索?大家立即奔向刘世奎“大解”之处,追随着料礓石的线索勘探。

宋国故城就这么发现了。

这座城平面呈平行四边形,方向北偏东24度。东墙长2805米,西墙长3010米,北墙长3555米,南墙长3550米,周长为12920米,面积为10.5平方公里。随后的发掘表明,此城始建于西周初期甚至更早,沿用至汉代。宋襄公当年组织泓水之战时,都城便是此城。

五、成功还是失败:评价截然不同

商丘项目自1990年启动,至2000年终止田野工作,历来广受关注。但学界对项目成果的评价褒贬不一。有学者认为,商丘项目以寻找早商和先商文化为目标,但最终并未发现与郑州商城所代表的考古学文化相关联的大型商代遗址。刹羽而归,属一次不成功的学术活动。

2001年,台北南港。中研院历史语言研究所组织了一场张光直先生去世十周年追思会。会上大家就张光直的生前考古活动进行讨论。一位名头极大的台湾学者对张光直的商丘项目作了负面点评,大意是商丘项目未达成学术目的。

我当时是作为张光直先生的旧部参加会议的,本来准备在会上谈宋国墓地问题,听了这位学者的批评,决定脱稿演讲。

我大意讲了以下观点:从既定学术目标上说,商丘项目确实未达成目的。但商丘项目的成败,应该从它对整个考古学科的推动来看待。我列举了商丘项目的三项成就:

1、厘清了商丘地区古人类遗存的埋藏环境与聚落分布模式

商丘项目一开始即设定目标对豫东地区进行沉积学研究,以考察全新世地层及其所记录的地貌变迁历史,进而探讨地貌演化与史前和早期历史遗址间的动态关系。

多年的勘探表明,商丘地区的黄泛沉积主要来源于十二世纪初(北宋末、南宋初)至十九世纪中叶(清咸丰年间)七百余年间。这一时期内黄河改道南流由淮入海,商丘及其邻近地区屡遭泛滥,堆积了很厚的泥沙,地貌景观的变迁甚为可观。但汉代以前,商丘地区的地貌远非今日面貌。以两周时期为例,商丘的平地上建有面积超过10平方千米的宋国都城,宋都附近的台地上则散布着当时的墓地。过去考古调查发现的零星分布的“堌堆”遗址并不能真实反映当时人类聚落的基本模式。除了分布在相对较高的台地上外,平地很可能还有更大型的居民点。

2、建立了商丘地区商代以前的考古学文化序列

调查和发掘建立起来的豫东地区考古学文化编年表明,豫东地区的商文化和先商文化,与商文化核心郑州地区的发展步调不完全相同。二者间的对应关系如下表:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

两个地区之间的细密对应有助于思考商丘商文化与郑州地区商文化的关系。但这只是问题的一方面。从更为宏观的角度看,豫东考古的意义已远远超出商文化研究的范畴。

以商丘潘庙、虞城马庄和柘城山台寺三处遗址的发掘为基础,结合豫东地区其它考古工作成果,课题组建立起该地区商代以前的考古学文化序列。

-

马庄类型史前文化(马庄)

-

龙山文化(山台寺、马庄、潘庙)

-

岳石文化(潘庙)山台寺

大约在中商时期,岳石文化过渡到商文化(山台寺、马庄、孟庄遗址)。

豫东史前考古学文化序列的建立,是考察和研究商文化的基础,更是认识史前中国的重要条件。

3、找到了宋国古城和宋人墓地

宋国是春秋时期的大国。长期以来,我们对宋国的了解仅限于《左传》等文献,而对于同时期其它大国如晋、秦、齐、鲁、楚、吴、越,20世纪的考古学均提供了丰富的地下资料。都城、墓葬、手工业作坊几乎一应俱全。商丘项目发现的宋国故城,以及潘庙宋国墓地是东周考古的重大发现。

按文献记载,西周迁微子于“宋”为的是“续商祀”。找到宋国古城,不也是商丘与商王朝早期文化的重要线索吗?

六、离别与相思

中美考古队在商丘的万顷田畴中活跃了十年。相聚无比快乐,别离催人泪下。当年不经意间发生的一些故事,真切而感人肺腑。

1、我们的“高司令”

高天麟是中美队的中方主要成员。由于他凡事都冲在第一线,工作热情比谁都高。我们都称他“高司令”。

1994年发掘潘庙遗址的时候,高司令办过的一件事让我至今记忆犹新。

那年我们是3月14日到达商丘的。我陪同高天麟先生到潘庙村租了一处民房,然后返回商丘县采购物品。春寒尚未退尽的豫东,温度仍然很低。被子是必须品。

二人来到商丘百货大楼。我在柜台前选好5床被子,谈妥价钱准备给售货员付款,不料斜插过来的高天麟先生阻止了我。

高天麟先生说,小唐,买现成的被子贵啊,我们扯布缝吧。

我心想不至于吧?能省多少钱?

我拿出计算器按了几下,压住不悦对高天麟先生说,我算过了,缝5床被子只比买现成的省2块多。关键是缝被子还要等一天才能取货。

高先生笑着说科研经费要省着花。我自是拗不过“高司令”。最后选了棉絮扯了布找人缝。

当天晚上没有被子盖。大家只能在老乡家单薄的木板床上和衣而睡,半夜冻得瑟瑟发抖。第二天早起,我不争气的身体直接就感冒了。

看着我直流鼻涕,高天麟瞬间变成高大伟岸的共产党员。他脱下自己的军大衣披在我身上,先是让张官狮去村卫生所给我买感冒药,接着又严肃地对炊事员说,小张你去老乡家里买只鸡,给唐先生炖点鸡汤。

我自是心头一热。但转念一想,买药和买鸡的钱加一块,大概超过了缝被子省下的两块钱吧。

考古队常常要处理一些琐事。

发掘潘庙时,有一件在我看来十分棘手的事也是高司令处理的。

有一天收工时,我们无意中将一批东周人骨带进了租住的老乡家的院子。没想到这下惹祸了。老乡说你们怎么能随便将死人骨头带进我家院子呢?

院子主人本来是潘庙村的村主任。可能顾忌自己的一官半职,他本人没有与我们纠缠,出面吵架的是他的儿媳妇。我从未见过如此凶悍的少妇。她怀抱着1岁多的孩子坐在大院骂骂咧咧。毕竟我们有错,大家一个劲陪不是。一边道歉一边问凶悍的少妇怎么处理才能让她满意。少妇说这院子进了死人骨头,我们不要了。你们考古队必须给我们盖一处全新的院子。

风波折腾了很长时间。最后也不知怎的就由高司令解决了。

院子自然是没给少妇盖,好像钱也没赔多少。

在高司令眼中,公家的钱要掰成两半花。

2、David Cohen要入党

高司令的魅力,不仅表现在学术上,还表现在人格和党格上。

虽然觉得高先生做事有些死板,但工作在前,吃苦在先。每天第一个到工地的是他,最后离开工地的还是他。无论中方队员还是美国学者,无时无刻不被高司令的言行感染。

美方队员David Cohen是张光直先生在哈佛带的博士生。他取了个中文名字叫高德。我曾经调侃说他和高司令都姓高。

每天面对高司令这么个中国人,高德大惑不解。大家笑着说高司令这么好,全因为他是共产党员。高德似乎对共产党很佩服。有一次高德喝多了,居然举起手用汉语对高司令说:“高老师,我要入党”。

究竟是真要入党还是借酒找乐,大家并没有学究。但美国人高德要入党的故事就这么传开了。

3、美国帅哥的中国情结

高大英俊的Robert Murowchick也是张光直的学生。他给自己取了个名字,叫慕容杰。稍不小心还以为他有鲜卑血统。参加商丘项目时慕容杰已经毕业,并获得了哈佛大学费正清研究中心副主任的职位。

慕容杰对中国的情感,是我通过一件件小事感受到的。

有一天我陪慕容杰在“伊尹庙”附近调查。高大的美国白人出现在当年的豫东乡村,自然引发当地村民强烈的好奇之心。涌出家门看热闹的人群中,突然有位用独轮车推着一头猪的老乡走到我们面前。此人伸出手指点点慕容杰,突然指着独轮车上的猪说:“你,这个”。

我被突如其来的无礼惊呆了。没想到慕容杰突然笑起来。装做傻傻地向老乡表示他没明白什么意思。如此明晰的侮辱怎么会不懂?慕容杰不愿惹麻烦而已。

我相信慕容杰对中国人的友好是发自骨子里的。后来发生的另外一件事可以作证。

1999年5月,美国人突然轰炸了中国驻南斯拉夫使馆。那时我在英国,对此事极其愤怒。当天却收到一条慕容杰发来的邮件。慕容杰的邮件写得很短,大意是我虽不能代表美国政府,但我代表我个人为美国轰炸驻南使馆事件道歉。

离开哈佛大学费正清中心后,慕容杰依托波士顿大学创办了“东亚考古与物质文化研究中心”。2008年我曾在这一中心待过数月撰写《豫东考古报告》。当时David Cohen也在。期间发生了西藏“3.14事件”,一批藏独人士在拉萨暴乱,还烧死几名少女。慕容杰、David Cohen听信CNN,认为中国政府引发了这一事件。我申辩说,中国政府马上要举办奥运会,怎么可能去策划动乱呢?我说CNN造谣。双方因此争执起来。要是平时,我会和慕容杰一道去附近餐馆买个Burrito(一种墨西哥快餐食品)当午餐,但3.14那几天,我们都冷眼相对。过了好几天,大家才和好如初。

2017年9月,中国考古学会夏商考古专业委员会与商丘市人民政府合作,在商丘召开了一次商丘考古与夏商研究的学术会议。慕容杰应邀与会。当年英俊的哈佛帅哥,已是霜染双鬓。那时我已经离开中国社会科学院就职于南方科技大学。因教学原因我必须提前返回深圳。离开前我去与慕容杰道别,伸出手刚要开口,便瞥见他眼中快要流出的泪水。我跟着眼圈一红,不敢再抬头看他。这大树就是男人之间的友谊吧。

4、两位张先生

中方领队张长寿先生耕耘最深的领域是西周考古。尽管他深入研究过商周青铜器,但在“商族人起源”这一问题上并未提出过具体的看法。面对美方领队张光直以王国维“说商”为蓝本的“商族起源于豫东说”和北京大学邹衡提出的”豫北冀南说“,张长寿先生从不轻易表态。

张长寿先生没有选边站。他主张先通过田野工作获得商丘地区的考古材料,分析材料后再下结论。正由于这一原因,他和高天麟决定先发掘商丘潘庙、虞城马庄和柘城山台寺三处遗址,建立起商丘地区商代以前的细密文化序列。

张长寿先生在豫东考古中的决策,应该就是学术大局观的反映吧。

发掘潘庙遗址期间,我与张长寿先生同住一个小房间。张先生和我一样,睡的是农民房,硬板床,盖的是我们扯布缝置的被子。先生以花甲之龄,每天陪大家一同到工地。

张长寿先生从不轻易指责一线队员的工作。即使出现失误,也只是心平气和地把大家叫到一起,开个短会讨论一下。

2020年的疫情让人郁闷。对我而言更痛心的事是张长寿先生的辞世。

我是从“考古论道”的微信群获知张长寿先生去世。当时愣了许久。随后我通过微信与身在加拿大的荆志淳联系。我说我想以商丘项目考古队员的名义给张先生家属发份唁电。志淳说加上他的名字。于是我们以两个人的名义,通过考古研究所刘国祥先生发出一份带有商丘痕迹的唁电:

中国社会科学院考古研究所

惊悉著名考古学家张长寿先生逝世,十分悲痛。

二十余年前,我们跟随先生赴商丘从事田野调查与发掘,先生音容笑貌,历历在目。先生稳健的言谈、严谨的学风,激励我们顺利完成豫东考古既定的工作。先生骤然谢世,令人惆怅惋惜。

先生辞世,是我国考古学界的一大损失!请转达我们的深切哀悼,并向先生的家人表示慰问。

唐际根 荆志淳

2020年2月3日

我一直不能忘怀张光直先生佝偻着身体,却一脸轻松在探方中与高天麟“打赌”的情节。

张光直先生参与中国考古学,最初是在北京大学讲《考古学六讲》。那时我正在北大读本科,所有讲座一次不拉地听了。加入中美队后与张光直先生的接触多起来。

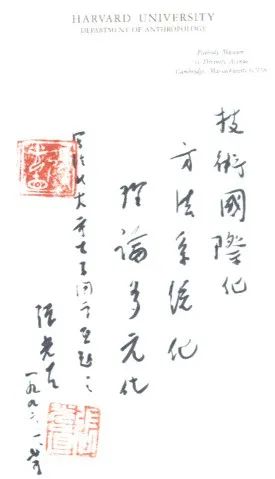

1995年,我曾就《中国考古学问题与前景》请教张先生。张先生谈了很多。具体内容我已整理成文字发表[6]。在哈佛燕京学社访问期间,我曾向先生提了个“无礼要求”,请他写几个字勉励一下考古后辈。张光直先生竟然没有丝毫犹豫,提笔写下了“技术国际化、方法系统化、理论多元化”的考古祝愿,并认真地签字、钤印。

这幅字,我自是珍藏至今。

张光直先生手迹(1996年)