学术丨高平开化寺北宋壁画兜率天宫建筑图像解读

高平开化寺大雄宝殿中的壁画是我国现存唯一一处较大规模的北宋寺观壁画,其中北壁东次间中部的“弥勒上生经变”,以“界画”的形式,表现了宏大的兜率天宫建筑场景。本文从建筑学视角出发,基于壁画中建筑图像和色彩的复原制图,分析这幅经变画的建筑形制特点,解读其构图规律,并探讨开化寺大殿壁画的观看方式和叙事意图。

高平开化寺北宋壁画

兜率天宫建筑图像解读

Architectural Representation of the Tusita Heavenly Palace at Kaihua Monastery in Gaoping

0 引言

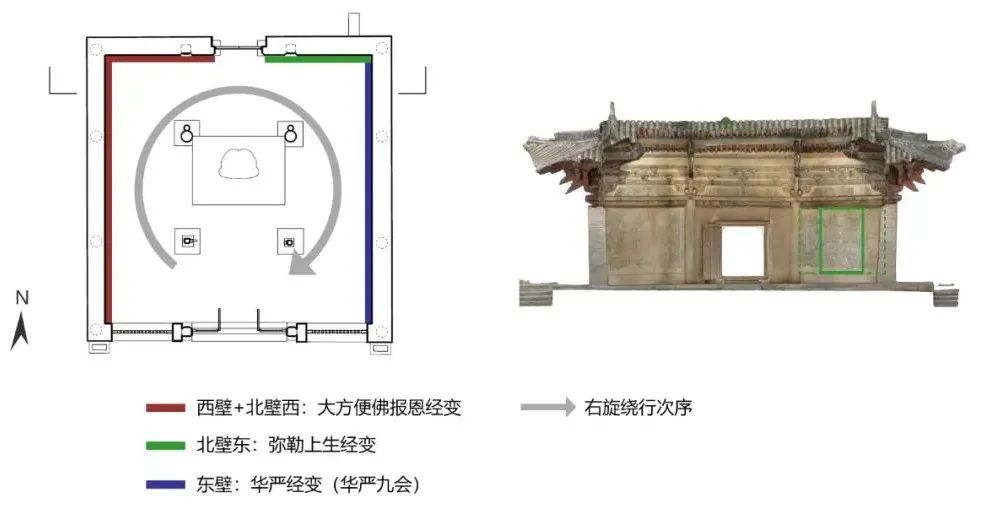

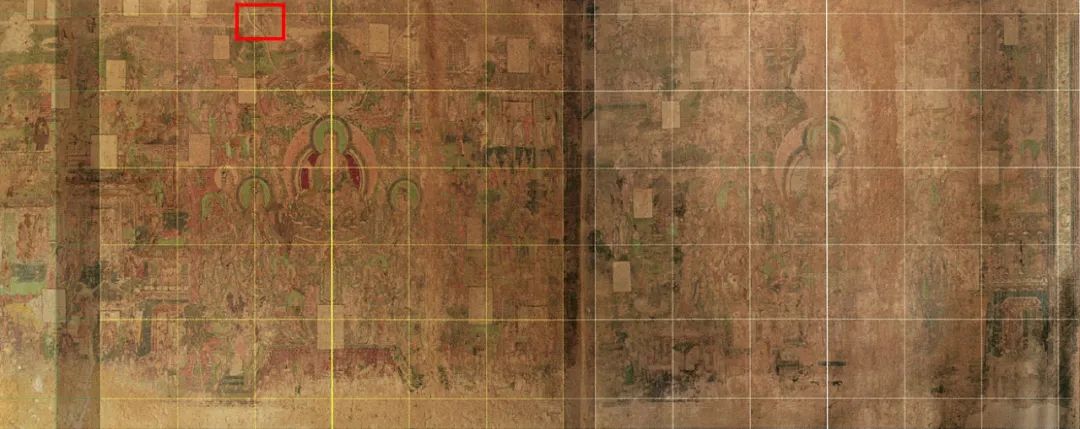

开化寺位于山西省高平市东北舍利山南麓,其中大雄宝殿主体为北宋遗构,殿内东、西、北三面存有精美的佛教壁画。大殿于北宋熙宁六年(1073)经历了一次重建,殿内壁画绘制于约20 年后的元祐壬申年正月至绍圣丙子年九月间(1092—1096),其中西壁的主要绘制者为画匠郭发。寺中大观四年(1110)《泽州舍利山开化寺修功德记》碑记载了壁画的主要内容:“其东序曰华严,扆壁曰尚生;其西序曰报恩,□壁曰观音”。近40年来,多位学者对壁画的内容进行了研究,其中较早确认的是西壁和北壁西侧为大方便佛报恩经变,东壁为华严经变,北壁东侧的经变画较难辨识,近几年才由谷东方先生考证为弥勒上生经变的内容(图1)。这幅上生经变分为中堂部分和两侧条屏部分,其中中堂部分表现弥勒菩萨在兜率天宫说法,条屏部分表现弥勒上生经中的两次释迦牟尼说法,并通过释迦牟尼的说法描述兜率天宫的场景。本文将主要关注画面中部的兜率天宫图像。该图像描绘兜率天宫建筑院落,是一幅典型的北宋界画。画面宽约1.8米,高约2.6米,体量宏大,表现了多种多样的建筑形制、复杂的空间和丰富的色彩与装饰。从建筑学的角度来看,该图像既为诸多已消逝的北宋建筑做法保存了珍贵的形象资料,也是中国古代建筑画中视觉表达和空间塑造方法的珍贵例证。

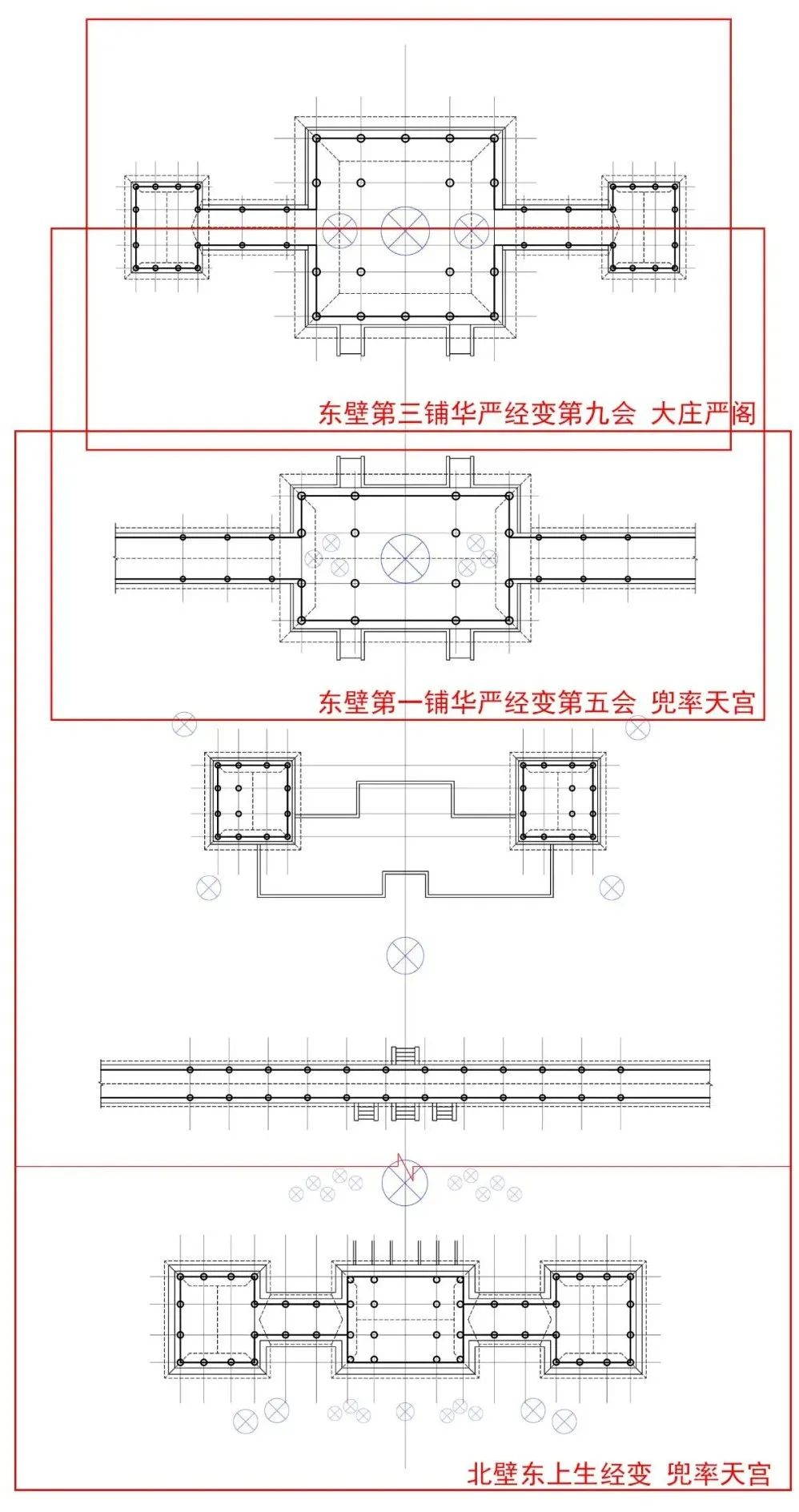

图1 高平开化寺大殿壁画位置示意图

清华大学建筑学院李路珂老师团队于2015—2017年间对高平开化寺进行测绘和勘查,其后进行了一系列制图和研究工作。本文是该系列成果之一,通过对北壁东侧弥勒上生经变中的建筑图像进行图形和色彩的复原性制图,分析图像中的建筑形制特点、画面构图规律,并从建筑图像的角度探讨开化寺壁画中兜率天宫的观看方式和叙事意图。

1 开化寺弥勒上生经变:作为符号与场景的建筑图像

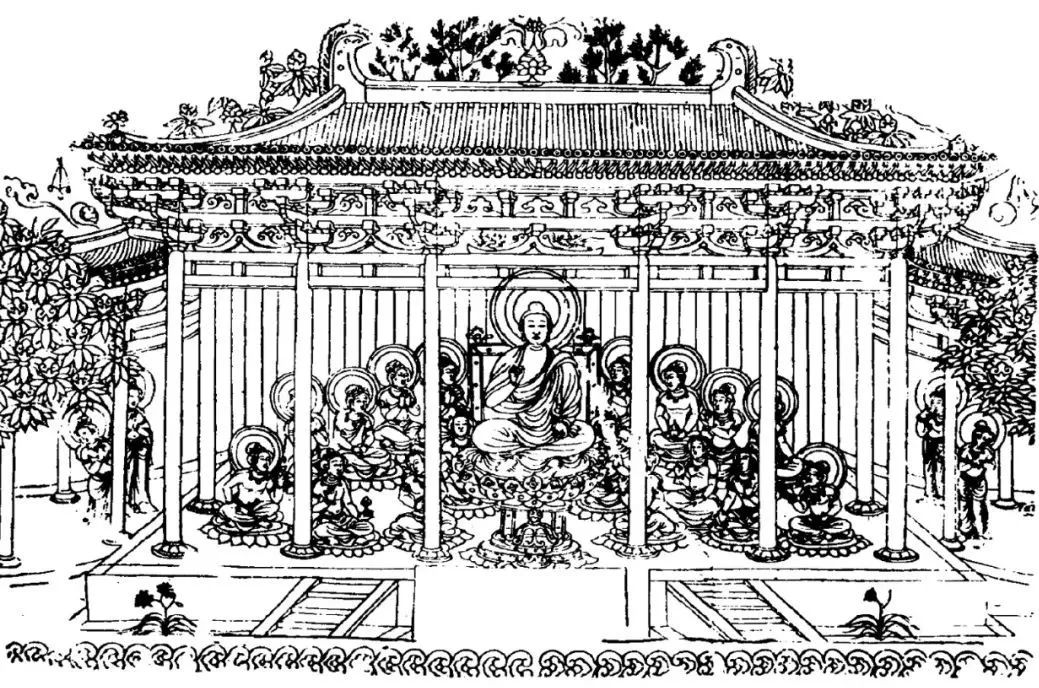

经变这一形式自六朝时期传入中国,在隋唐之际发展出大型的经变画,最初是变相卷轴画,后多由画家或画师绘制于寺观石窟当中。经变是一种依照特定经文绘制的佛教故事画,将佛经中的故事绘制成图像,通过最直观的方式将深奥的义理传达出来,是对经文内容的场景化阐释和再创作。开化寺北壁东侧《弥勒上生经变》所据为南朝宋沮渠京声译《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》(下文简称《上生经》),将经文中的讲经场面与天宫建筑具象化,成为图像中可视的建筑和空间。该图像缩小了主尊佛的尺度、去除了华盖等常见的烘托要素,以建筑组群构成画面的主体。在表达人们对兜率天宫想象的同时也必然取材于作画者所熟知的建筑形象。画面中大量运用建筑形象,生动地塑造了《上生经》所描述的弥勒佛化现和说法过程的空间场景,让观者产生身临其境的感受。画师巨细靡遗地描绘了大量的建筑形制特征,显示出丰富的建筑知识和很高的写实技巧。若从建筑学视角解读,可辨识出诸多已消逝的北宋建筑做法的珍贵形象,而从地域、类型和等级诸方面,也可读出画面建筑场景中隐藏的诸多符号学内涵。

鉴于此,下文结合佛教经文和建筑学知识,分别从“场景塑造”与“建筑形制”两个方面,对该幅图像的建筑信息进行逐一辨识和解读。

1.1 图像对《上生经》空间场景的塑造

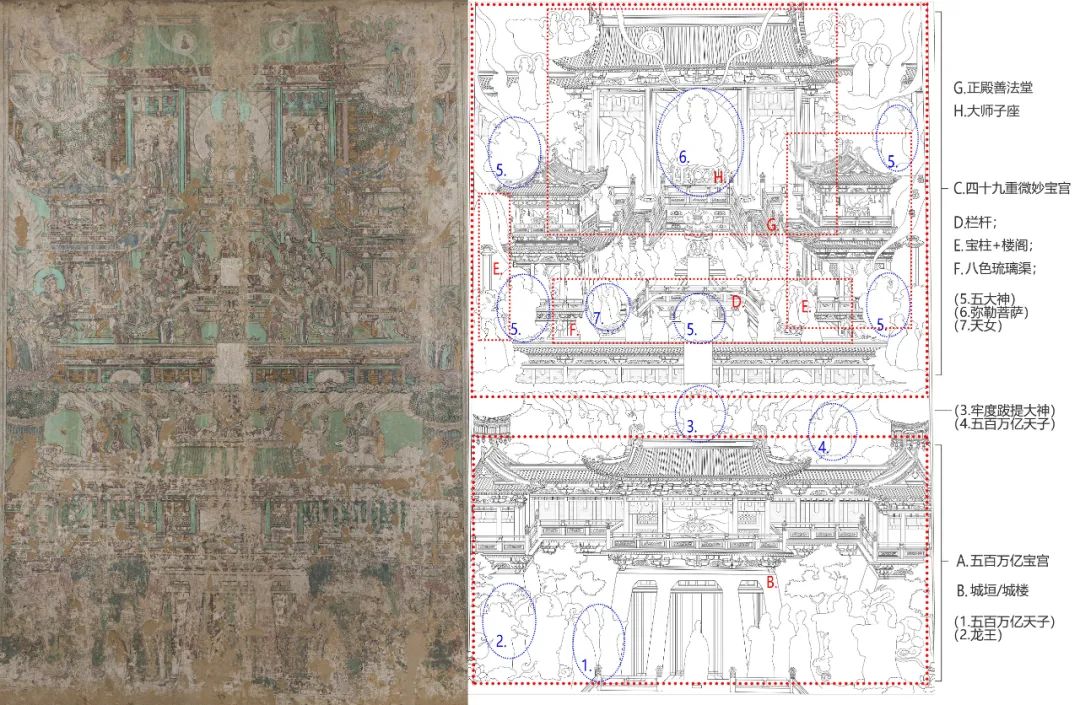

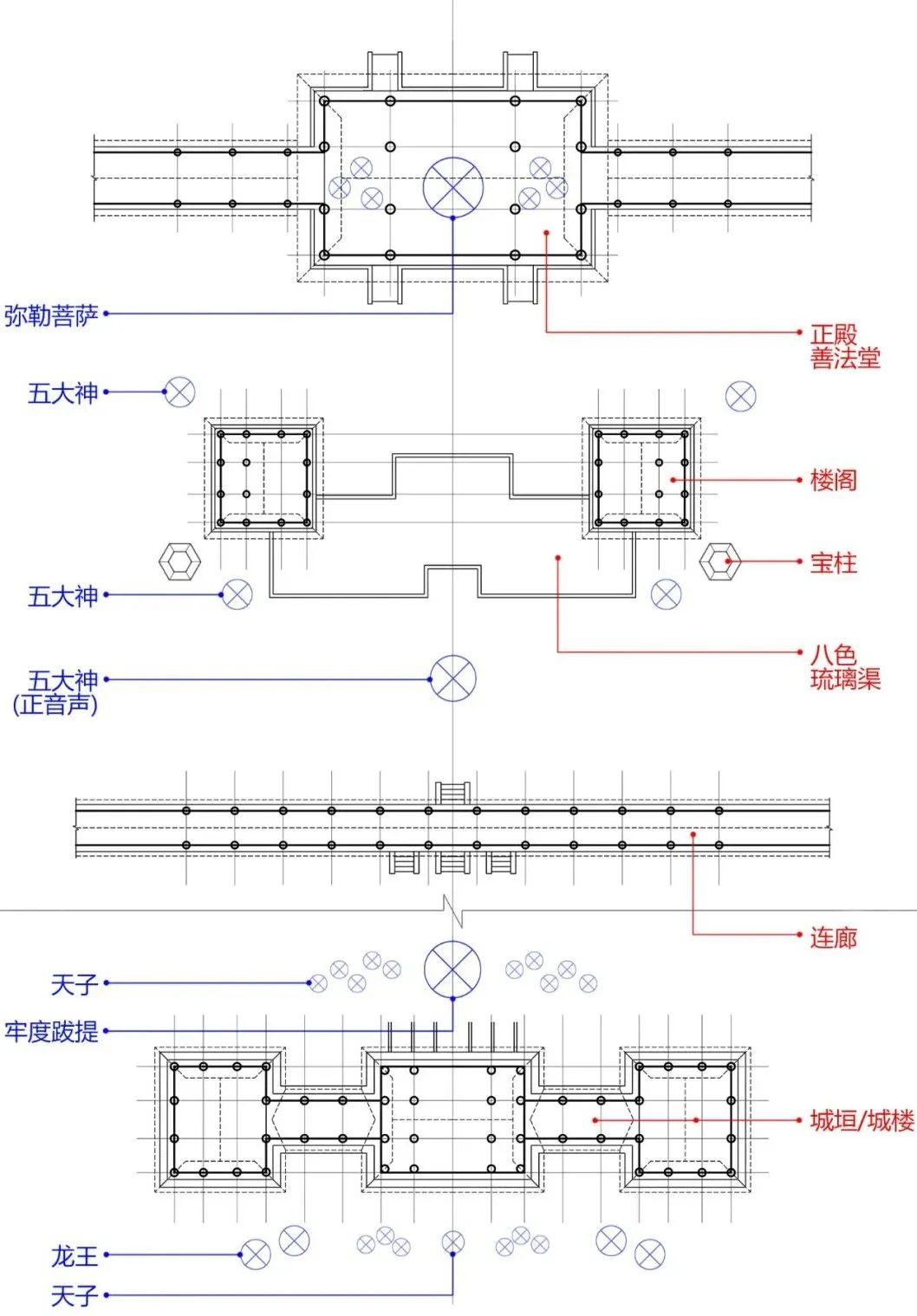

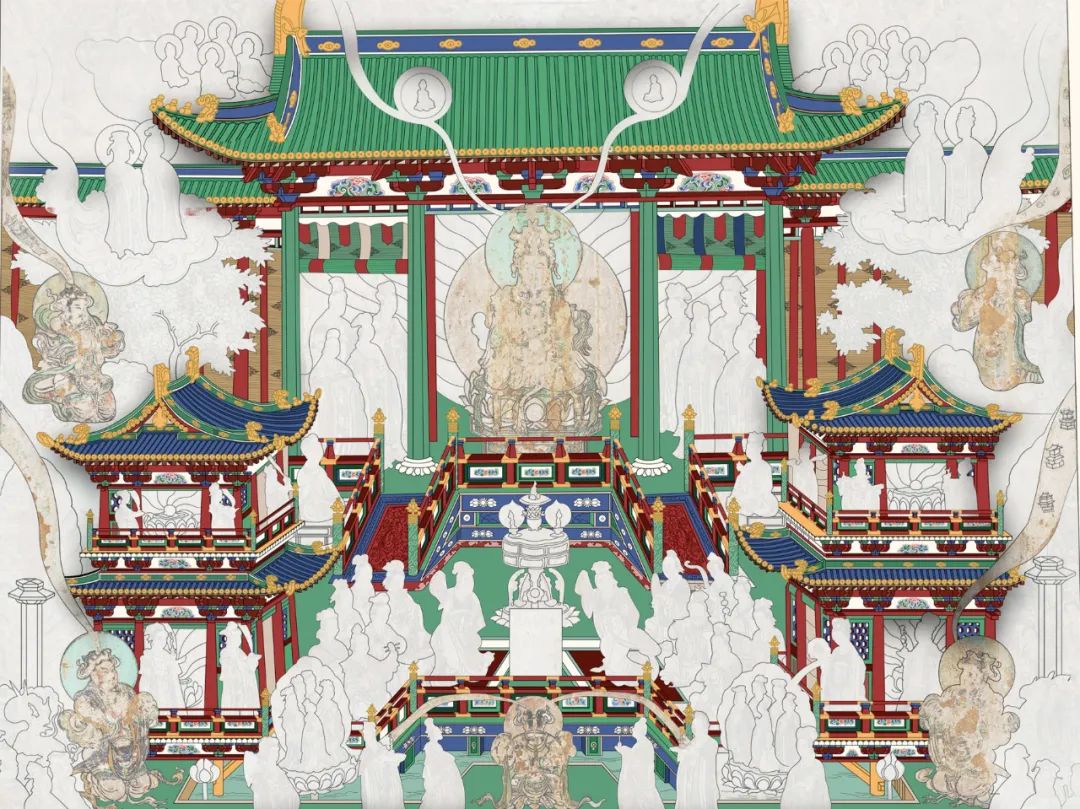

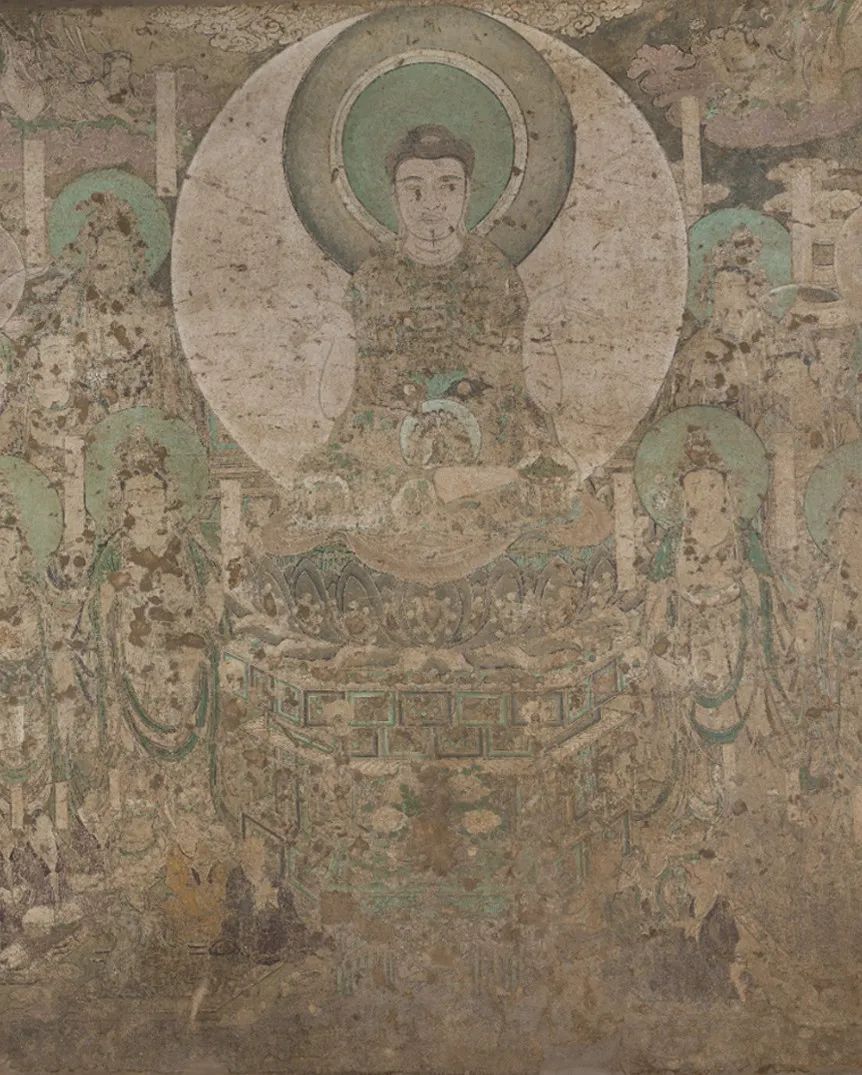

这幅说法图准确地再现了《上生经》中描述的兜率天宫的生成过程,画面由下至上展开,下半部分是一座城楼,上半部分是一组以水池为中心的院落,分别对应了经文中两次宫殿化现的过程。第一次化现在兜率陀天上,由“五百万亿天子脱宝冠以天福力化作五百万亿宝宫”,这些宝宫中被着重描述的建筑要素是高大的城墙,“宝宫有七重垣,垣七宝所成,……垣墙高六十二由旬,厚十四由旬”,壁画中以一座城楼来代表宝宫中的七重垣,城楼之下有宝树、龙王环绕,也与经文相合(图2,表1)。

a)正射影像;b)建筑图像线描图

图2 开化寺大殿北壁东兜率天宫图像

表1 经文与开化寺大殿北壁东经变画关键内容对照表

第二次化现对应画面上半部分的内容, 在外层的五百万亿宝宫之内,一名为牢度跋提的大神以摩尼光化四十九重微妙宝宫,即《观弥勒上生兜率天经赞》(下文简称《上生经赞》)中所说的法堂内院,院中有弥勒菩萨所在的善法堂。壁画中用一进完整的院落来代表法堂内院,即画面上半部分的建筑群,最上方三开间的正殿为善法堂,殿中弥勒菩萨端坐于须弥座上。院中左右两侧有两座二层楼阁相对,楼阁边上有宝柱,对应经文中“持宫四角,有四宝柱,……有百千楼阁,梵摩尼珠,以为绞络”的描述;院落正中有一座“凹”字形的水池,水面上有莲花升起,有天女立于莲花之上,对应了“时诸园中,有八色琉璃渠,……渠中,有八味水,八色具足,其水上涌,游梁栋间,于四门外化生四华……华上,有二十四天女”的描述;画面中还表现了很多栏杆,栏杆柱头上也装饰莲花,对此也有经文依据:“栏楯,万亿梵摩尼宝所共合成。”北壁东的壁画很大程度上还原了经文里想象中的兜率天宫,虽然只展现了一座城楼和一组院落,但汇集了经文中描述的主要建筑要素,是兜率天万亿重宫阙的一个缩影。画面在竖直方向充满整幅壁面,水平方向上左右被两束由莲花发出的光束截断,使人联想到在画面之外还有重重宝宫楼阁存在。整幅壁画以一组代表性的建筑片段展现了宏大的兜率天宫。

弥勒上生信仰中,弥勒曾为佛弟子,先佛入灭,上生至兜率天宫中为补处菩萨,五十六万亿年后下生成佛。弥勒上生的信仰者希望死后往生兜率天净土,与弥勒菩萨一起,再五十六万亿年后下生到已经是净土的娑婆世界。《上生经》以佛与优波离的对话预言了弥勒菩萨往生兜率天后的场景,使用大量篇幅来描绘兜率天宫中的建筑,言其院落重重、装饰繁复。为了凸显兜率天宫是一处令人向往的所在,佛教导信仰者兜率天是“十善报应胜妙福处”,若要往生兜率天则需要持戒精进、勤修善法,“思惟兜率陀天上上妙快乐”。华美的建筑最能直观展现兜率天宫的美好,北壁东上生经变的宏大建筑群具象地把经文中对天宫的描述传达出来,使观者对往生兜率天产生向往,从而达到传播佛法、劝人向善的目的。

1.2 图像中的建筑形制

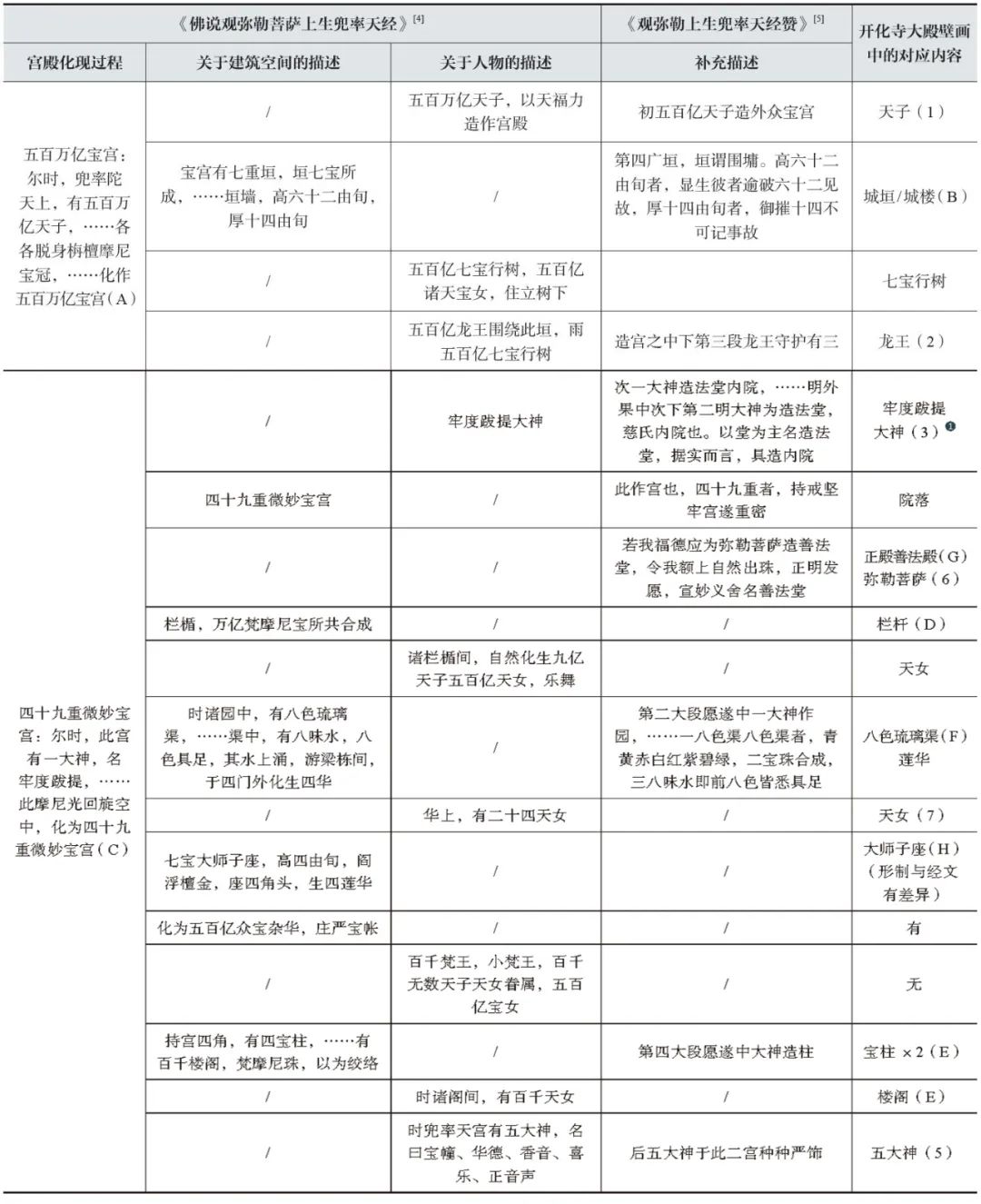

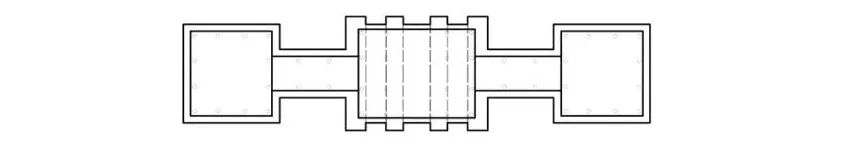

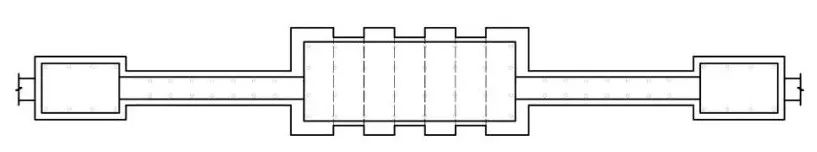

1.2.1 院落组群

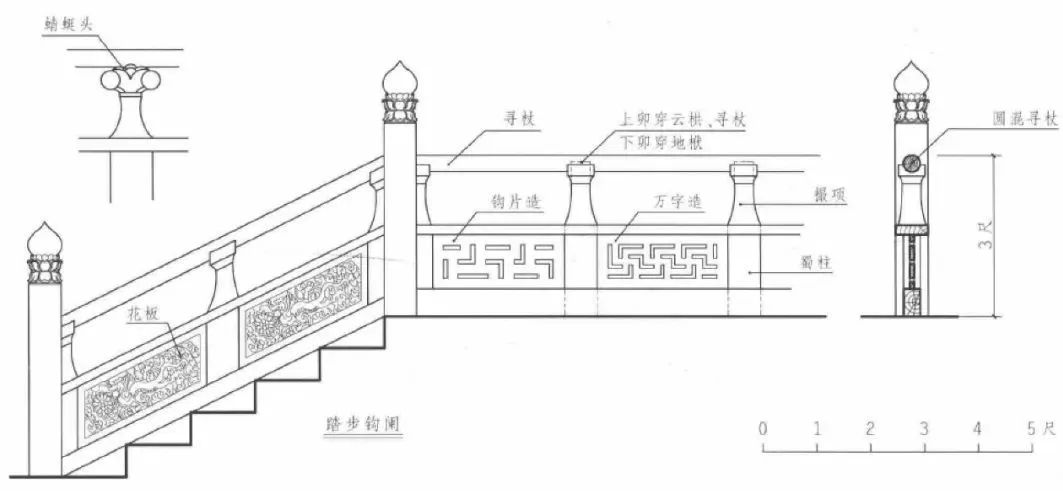

开化寺北壁东兜率天宫图像由一条横向的连廊分成上下两组建筑群,画面上方表现的是一组完整的院落,弥勒菩萨在正殿善法堂正中说法。主殿三开间,单檐歇山顶,正殿左右有连廊或挟屋。殿前院中有一座水池,水面呈“凹”字形,四周有栏杆围绕,水面上出荷花,并有天女在其上跳舞。水池两侧对称布置两座二层楼阁,楼阁半架在水面之上,为3×3 间的方形平面,单檐歇山顶,两座楼阁檐面相对(图3)。在主要殿堂前对称峙立两座楼阁的寺院格局在唐宋时期十分常见,两座楼阁多为钟楼与藏经阁,如唐释道宣《戒坛图经》中描绘的钟、经二台,又如文献中记载的北宋兴国寺内双阁等。现存实例中此类双阁对峙的格局也不胜枚举。北宋隆兴寺中转轮藏殿和慈氏阁相对,而辽代的善化寺中,大雄宝殿之前是普贤、文殊二阁相对,大雄宝殿两侧配有朵殿,与壁画中更为相近(图4)。

图3 开化寺大殿北壁东兜率天宫平面格局示意图

a)开化寺大殿北壁东壁画中的双阁

b)正定隆兴寺双阁鸟瞰

图4 壁画及建筑中的“双阁”布局

上述实例与北壁东画面最大的差异是院落中央的水池,经变画中弥勒菩萨说法所在的院落以水池为中心展开,经文中也有大量关于水渠和渠中八味水的描述:“一八色渠,八色渠者,青黄赤白红紫碧绿,二宝珠合成,三八味水,即前八色皆悉具足。”水的元素也经常出现在其他弥勒经变和西方净土变的建筑场景中,可见水池是构建天宫的重要元素。

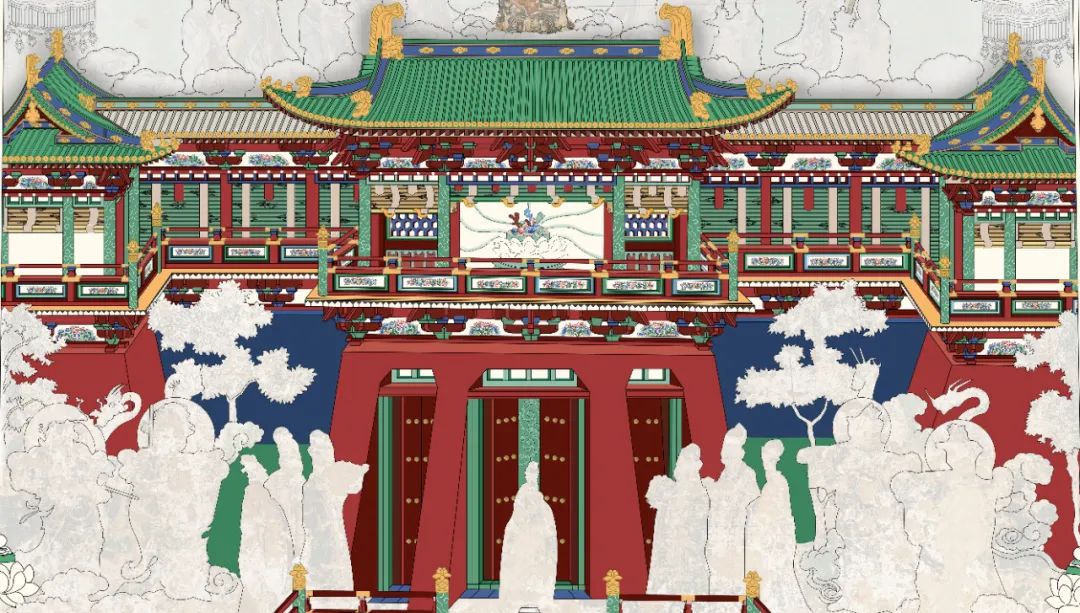

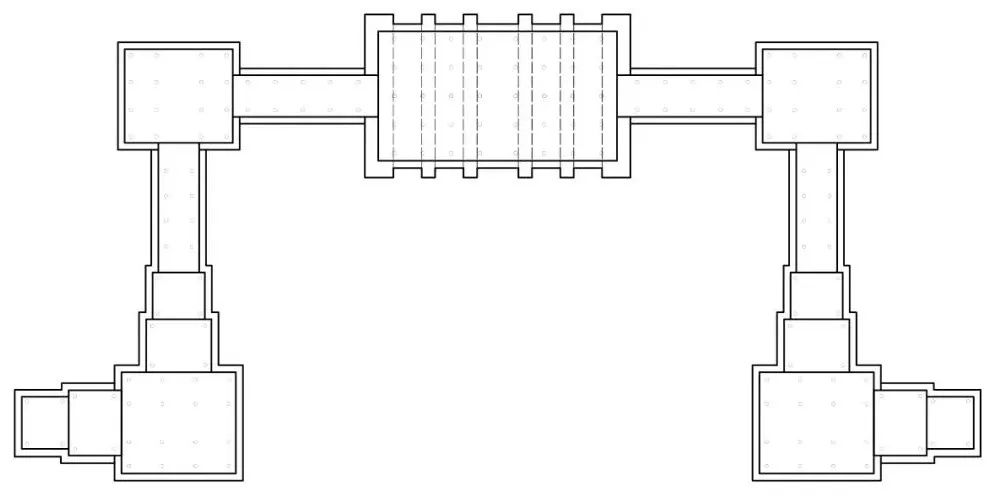

1.2.2 城楼

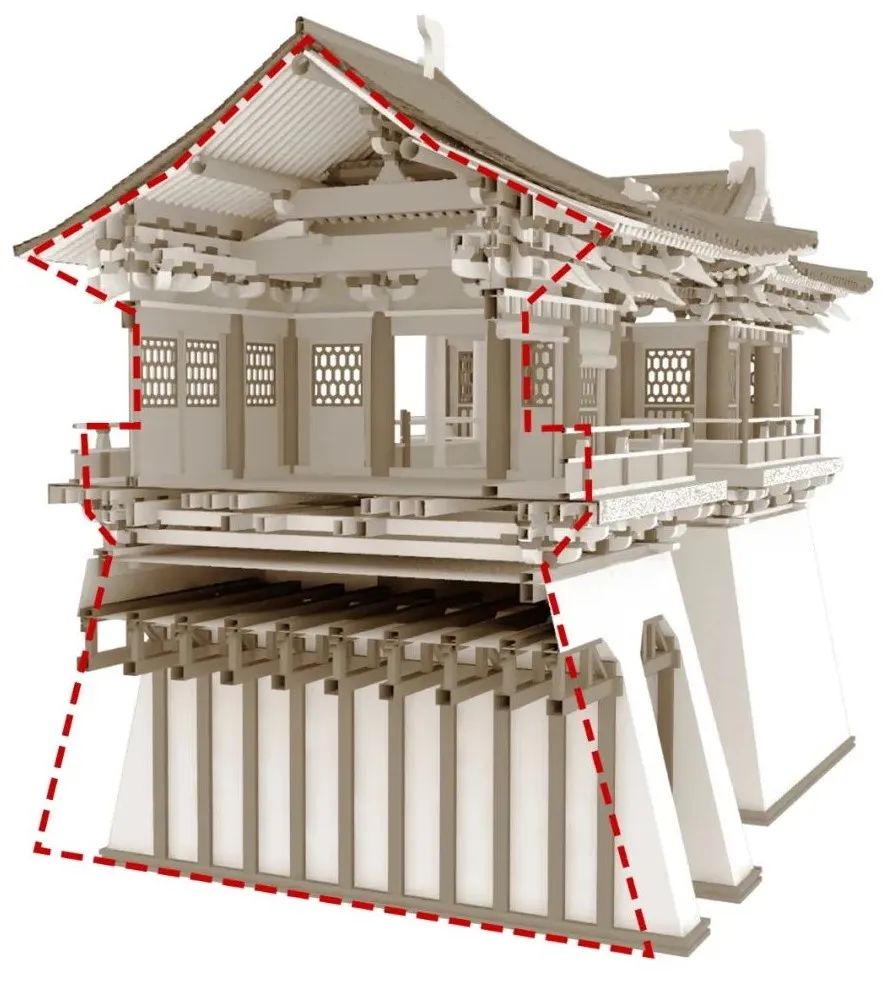

画面下方的城楼规模宏大,中央为城楼,两侧有朵楼,朵楼与城楼之间通过廊道相连(图5)。正中的城墩有三条门道,中央门道比两侧稍宽。城门道为木框架结构,左右立柱,上方承托横向过梁,过梁上立短柱,形制与《营造法式》中所载的城门道一致,唐代敦煌第148窟中的城楼、《清明上河图》中描绘的北宋东京上善门、泰安市岱庙大门等均为此种做法。

a)开化寺大殿北壁东壁画中的城楼

b)开化寺大殿壁画城楼复原模型

c)辽宁省博物馆藏北宋铜钟上的宣德门图摹本

d)洛阳定鼎门遗址平面图

图5 开化寺大殿壁画城楼与相近的城门实例

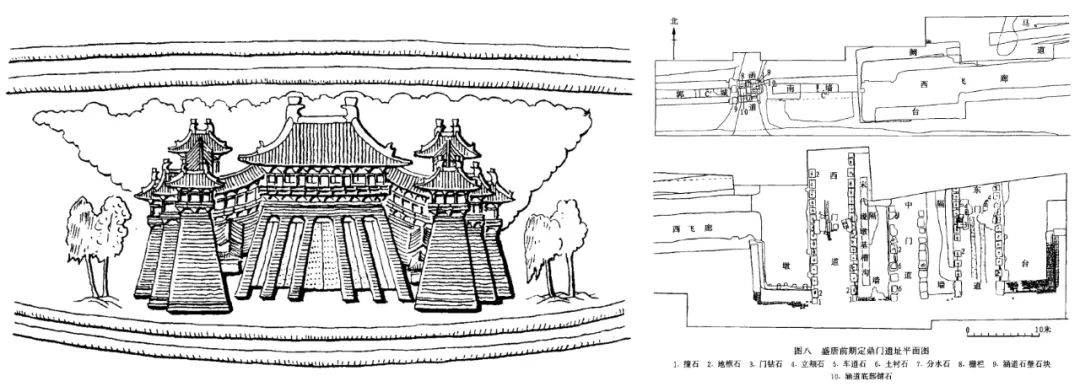

壁画中央城楼为单檐歇山顶,面阔三开间,在城墩顶上架设木平坐层,平坐层上再建城楼。中央城楼两侧另有两座朵楼,之间以连廊相连,朵楼同样为单檐歇山顶,面阔三开间,山面朝前。该组城楼与朵楼的形式与北宋东京皇城南面的宣德门有一定的相似之处,但建筑等级及复杂程度有所降低。此外,该处城楼在平面布局方面与宣德门亦有明显的不同:开化寺壁画城楼与两朵楼呈“一”字型布局,而宣德门与朵楼则呈“凹”字型布局。同样呈“一”字型布局的还有唐宋时期位于洛阳城郭城南面正中的定鼎门,定鼎门遗址同样是一门三道、两侧配有朵楼、没有阙楼(图6),有可能为开化寺壁画“天宫城楼”图像创作的蓝本。

a)北宋末开化寺大殿北壁东壁画兜率天宫城门(图像)

b)唐/ 宋洛阳定鼎门(遗址)

c)北宋末开封宣德门(图像)

图6 开化寺大殿壁画城楼与其他城门实例平面形式示意图

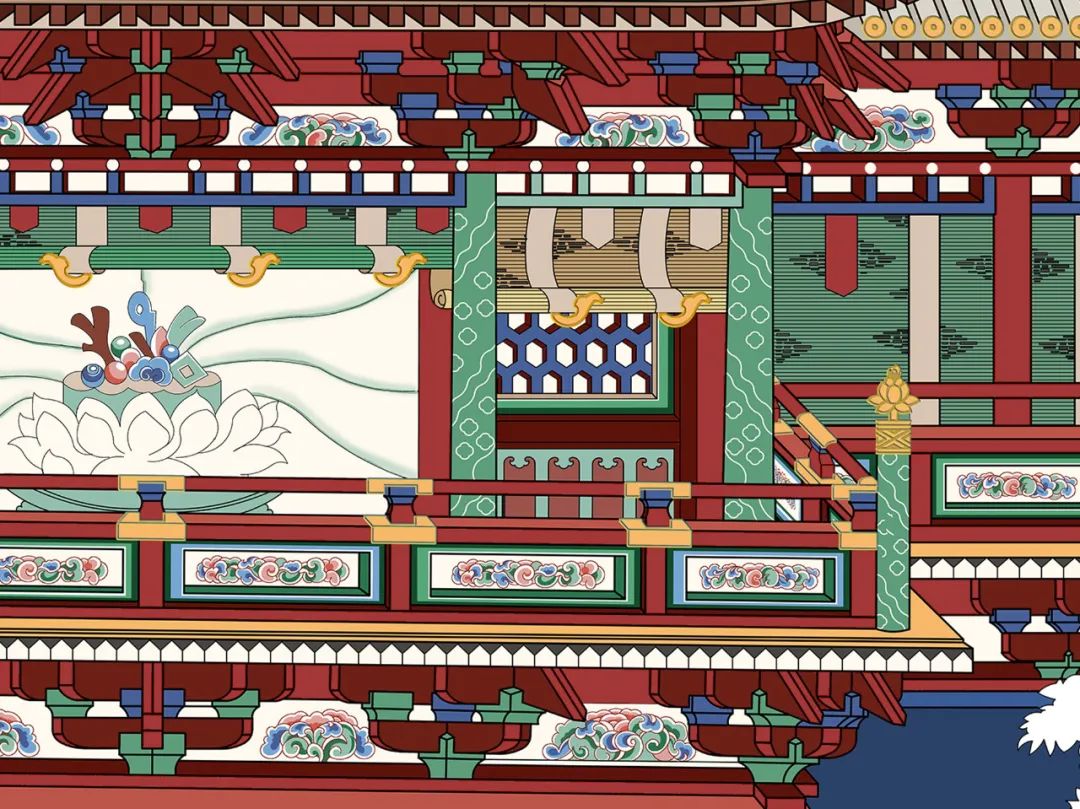

1.2.3 建筑细部

画面中详细地表现了大量的建筑细部,细部形制大多可以与《营造法式》中的记载相吻合,是典型的北宋官式建筑做法。北宋时期的小木作、装饰实例很难保存至今,这幅壁画中的细部做法可以作为理解《营造法式》的例证。

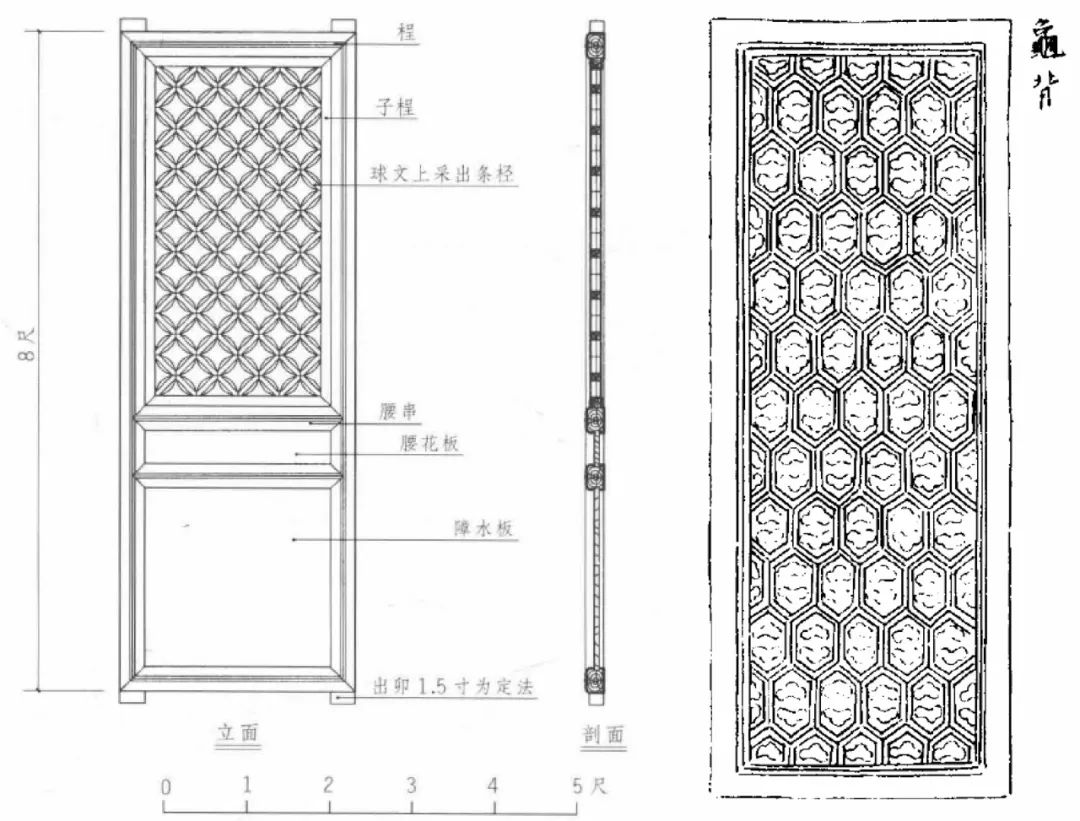

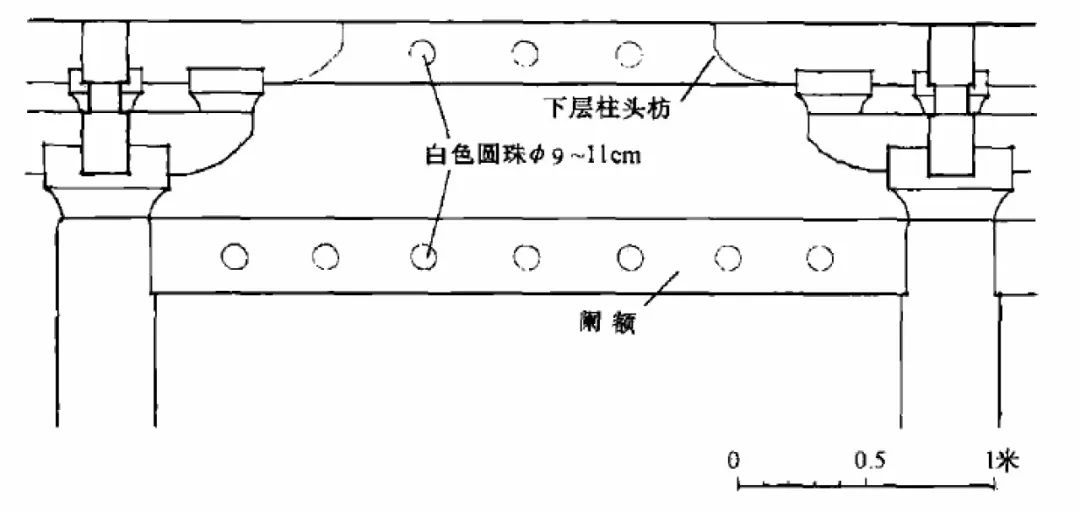

画面上方大殿前设置左右两条辇道,辇道上装饰红色卷成华文。各殿台基和平坐层上均设置栏杆,为华版式单钩阑,由枓子蜀柱承托寻杖,盆唇与地袱之间安置华版,华版上绘制铺地卷成华文装饰,钩阑尽头、转角处设置望柱,望柱柱头呈莲花状。城门道内使用板门,城楼上使用牙头护缝软门,上半部分为龟背文格子,中间使用腰串,下半部分障水板用牙头护缝。檐下有软帘垂下,并以金色的帘钩卷起(图7),钩阑、门窗的做法都与《营造法式》小木作的做法相符,是理解《营造法式》 做法的重要图像参照。在画面中部的连廊中可以清晰地看到梭柱的柱头卷杀,顶部的三开间大殿使用了瓜棱柱(图7),均为现实中北宋建筑立柱的重要特征。兜率天宫的几座主体建筑中还体现了重楣加蜀柱的做法,此形式常见于唐代建筑,在现存的北宋木构中十分少见。这幅壁画里重楣与普拍枋同时存在,普拍枋上还饰有均匀分布的白色圆点作为彩画纹样,类似的纹样同时见于南禅寺大殿阑额与柱头枋内侧(图8)。画面中的斗栱用四铺作卷头造,或五铺作单杪单下昂、耍头做昂形,五铺作斗栱形制与开化寺大殿外檐斗栱相似,体现出建筑画对现实中建筑的模仿(图9)。值得注意的是明间正中补间铺作左右出45度斜栱,使得较宽的明间位置显得更加饱满。

a)斗栱、平坐钩阑、格子门、窗帘

b)瓜棱柱

图7 开化寺大殿北壁东图像建筑细部色彩复原图

a)《营造法式》四斜挑白球纹格眼门做法

b)《营造法式》龟背文原书图样

c)《营造法式》单钩阑做法

d)大雁塔门楣石刻上的重楣

e)南禅寺大殿阑额与柱头枋内侧白色圆点装饰

图8 《营造法式》与其他案例中的相似做法

图9 开化寺大殿外檐斗栱

画面中的建筑以青、绿、红三色为主,大面积的红色用于城墩、台基、柱额等构件,青、绿二色多用于地面和屋面,瓦件、栏杆望柱及蜀柱的位置多用沥粉贴金,细部如斗栱、栏杆华版等相间使用青绿二色。主要施色方式为单色平涂,栱眼壁彩画和栏杆华版的彩画中使用叠晕,彩画风格与开化寺大殿内檐栱眼壁相似,均为五彩遍装铺地卷成,但卷成的样式和叠晕层数有所简化。

2 开化寺大殿弥勒上生经变图像的构图控制方法

开化寺大殿北壁东兜率天宫图像是一幅典型的建筑界画,图像高约2.6米,宽约1.8米,建筑体量庞大、院落空间复杂。通过分析构图规律可以更好地理解其如何铺展巨大的画幅、再现复杂的建筑空间。

在以往的研究中,对中国建筑画表现方式的认识大致可以概括为两个方面:一为运用正交网格控制画面布局;二为运用平行或放射的成组斜线来创造画面进深。

运用正交网格控制画面布局的方法,在早期文献中可见于《画继》对郭忠恕的描述:“郭待诏,赵州人,每以界画自矜云:置方卓令众工纵横画之,往往不知向背尺度,真所谓良工心独苦也。不记名”,其中“置方卓”即指以方格控制线来统筹画面。这一控制方法在近年的宋元壁画研究中得到了印证。王卉娟博士发现永乐宫纯阳殿壁画中可能运用了37厘米×44厘米的控制画格。王赞教授也在开化寺西壁上发现了46厘米×46厘米的网格控制线,并有画面底层赭石色的线痕作为佐证。

运用成组的斜线来表达空间进深的方法,在北宋画论中可见两种不同的表述。郭若虚在《图画见闻志》中记述“画屋木者,折算无亏,笔画匀壮,深远透空,一去百斜……画楼阁多见四角,其斗栱逐铺作为之,向背分明,不失绳墨”,而刘道醇在《圣朝名画评》中则写“为屋木楼观一时之绝也,上折下算,一斜百随”。“一去百斜”和“一斜百随”均应为描述控制建筑侧面斜线的方法,但这两个词所指代的绘画方法是否相同、有何关联,目前并不明确。傅熹年先生曾提出“一去百斜”可能是指对透视线斜度的控制,并在敦煌净土变、北宋绘画等多个实例中找到印证,如《清明上河图》中,城墩和城楼的延长线交于画面外的一点,有意表现近大远小的透视关系。吴葱先生则用“正面—平行法”来解释建筑空间的表达,即建筑主立面以正样方式表达,建筑侧面发生变形、倾斜,但斜线仍保留真实空间中的平行关系。

基于以上认识,本文拟从“网格”和“斜线”两方面探索开化寺大殿北壁东兜率天宫建筑画的构图和空间表达方式。

2.1 网格控制

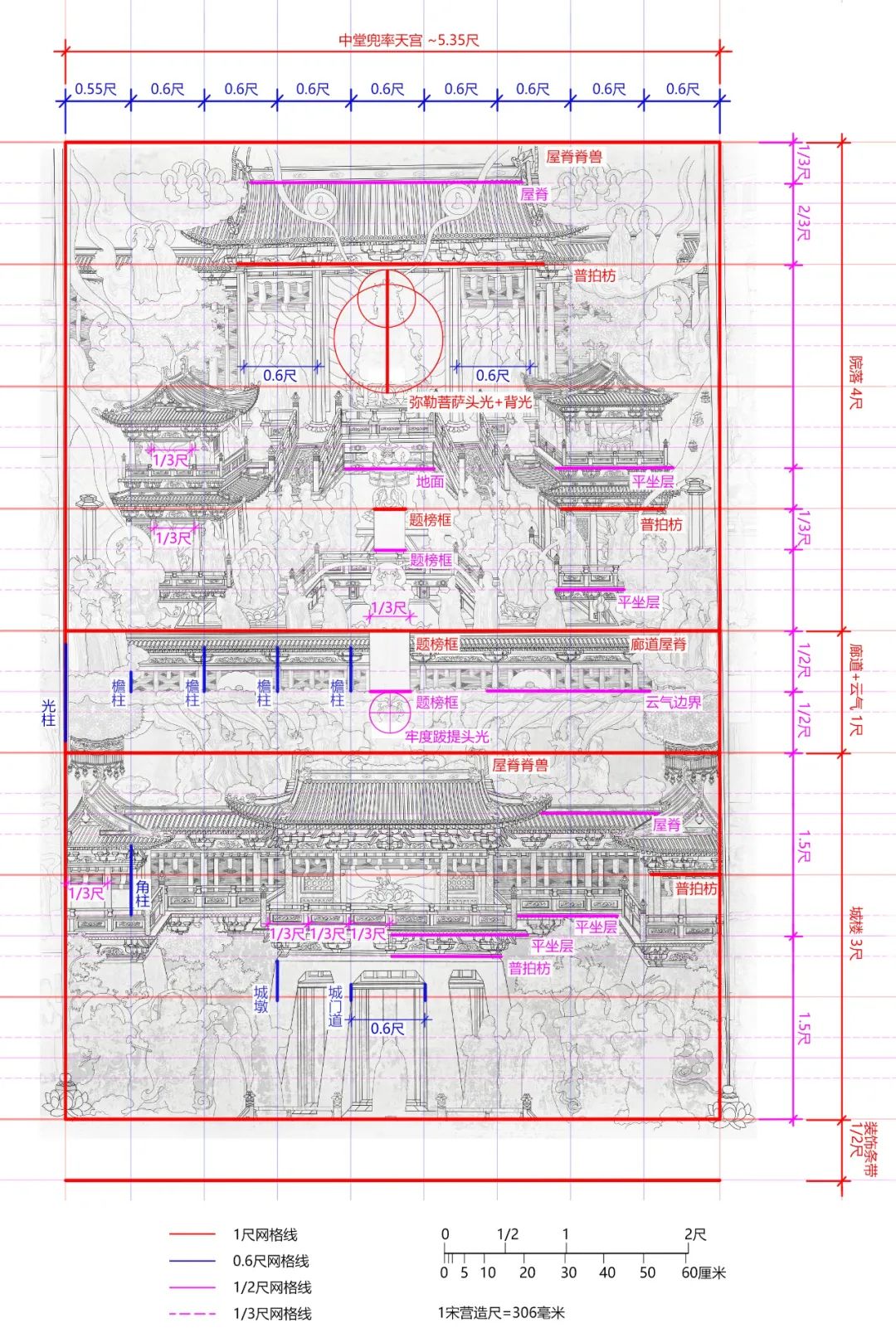

基于数字化采集的高清正射影像作图,本文发现开化寺兜率天宫图像的较多关键要素吻合于以306毫米为基本模数的控制网格。该模数若按大殿大木作尺度所推算的营造尺折算,恰为1 尺整(图10)。

图10 开化寺大殿北壁东壁画方网格控制线示意图

具体而言,画面自墙基至墙壁上缘通高8.5尺(2600毫米),其中最下方有一条装饰带宽1/2尺,其余壁面高度恰为8尺,以1尺为模数恰好可以被等分为8格。网格控制画面比例,将画面分成上中下三部分,其中下部的城楼占据下方3格,中部的连廊占据1格,上部的“善法堂”院落占据最上方4格。画面中重要的建筑结构线均由这组1尺模数来控制:城楼的屋脊脊兽、大殿的屋脊脊兽、大殿的柱顶、两侧楼阁的平坐层、中部连廊的屋脊分别与网格线重合,画面中央大小两个题榜框上沿也与网格线平齐。1尺的网格可以扩展到北壁东两侧的条屏,最左侧装饰带宽1/2尺,左右两侧条屏各宽2尺整,片段化的建筑场景均布置在1 尺×2尺或2尺×2尺的网格中(图11)。除了整尺的主要控制模数外,画面中还使用了1/2尺、1/3尺两种辅助网格线来确定细部的位置,如画面正中两个题榜框,分别高1/2 尺和1/3尺,恰好位于整尺线和1/2 尺、1/3 尺线之间;城楼的城墩、平坐层、二层楼阁的首层、平坐层、中央连廊下的云气等重要的水平向建筑结构线也都落在这些网格线上,说明水平方向上的网格参考线对确定整幅壁画的构图至关重要。

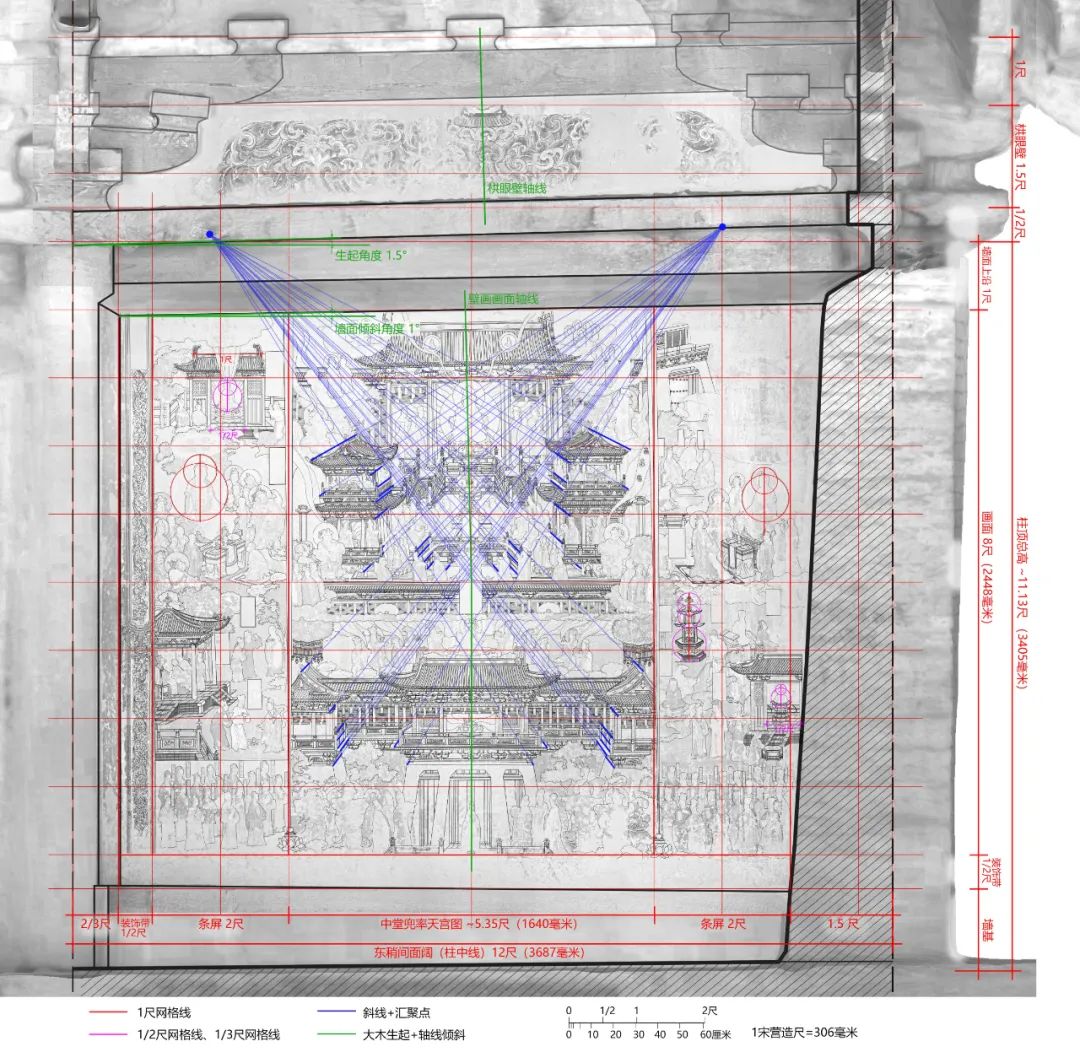

图11 开化寺大殿北壁东壁画斜线控制点参考线示意图

同时,1尺、1/2尺、1/3尺的尺度还被用来控制画面中重要的人物尺度,如正中弥勒菩萨的背光与头光高度之和为1尺,左右两侧释迦说法图也高1尺,牢度跋提大神的头光直径为1/3 尺。善法堂内弥勒菩萨像的尺度与控制网格一致,或者说主尊佛的尺度与这幅壁画的布局有直接的关联。主尊佛虽然只占据画面上方很小的幅面,但壁画图像尺度的控制仍体现了其作为经变画中最重要的元素的地位。

竖直方向上,中堂兜率天宫使用0.6尺/6寸的网格统筹结构要素。墙面减去条屏和装饰带后宽约5.35尺(1640毫米),无法沿用1尺的网格。画面被分成9 份,其中最左侧一格稍窄,约为5.5寸,其余八格均为6寸整。这应是受到画面宽度的限制,采用了从右向左按照固定模数划分网格并在最左一格做出调整的处理方法。格线契合了大部分重要的竖向建筑结构线。如中部连廊共七开间、每间均与网格线对应。下部城楼城墩宽3格,正中城门道宽1格。上方三开间大殿占5格,殿前踏道各占1格,左右稍间各宽6寸。

壁画中以1尺模数为主的网格系统与大殿大木结构存在直接关联。大殿东次间柱顶高3405毫米,减去墙基后高为9.5尺,墙壁上沿至柱顶距离为1尺,进而有了墙面高8尺整的画幅,说明开化寺大殿可能在大木作设计建造之初,就已经考虑到了墙壁画面的统筹安排。整尺和半尺的模数也同时适用于墙面上方的斗栱和栱眼壁。竖直方向上则在大木尺寸完全确定之后再进行网格划分,东次间柱间距合12尺整,墙面距左侧柱轴线为2/3尺,距右侧为1.5尺,剩余墙面不足10尺,不能被1尺的模数等分,所以产生了另一种网格来控制中堂部分的画面。

王赞教授在对大殿西壁的调查中发现了对应1.5尺(460毫米)网格的赭石色墨线,从物质层面上证明了开化寺壁画绘制过程中网格线的存在(图12),但1.5 尺的网格似乎并不适用于北壁东。1尺网格在北壁东侧既顾及到了大木的整体尺度,也考虑了画面中建筑的结构控制线,具有高度的整体性。这说明北壁东和西壁可能使用了不同的网格控制体系,也从侧面佐证了大殿内壁画由多个不同的绘制团队完成。

a)西壁1.5尺网格

b)赭色网格线痕迹

图12 开化寺大殿西壁中的网格

综上,北壁东这幅经变画的布局和建筑正立面的绘制由严格的网格控制,网格的布置方式与建筑大木密切相关。由此可以想象出画匠绘制时“置方卓,纵横绘之”的场景:他们简单高效地布置画面构图,甚至将已有的画样粉本模写到墙面上。

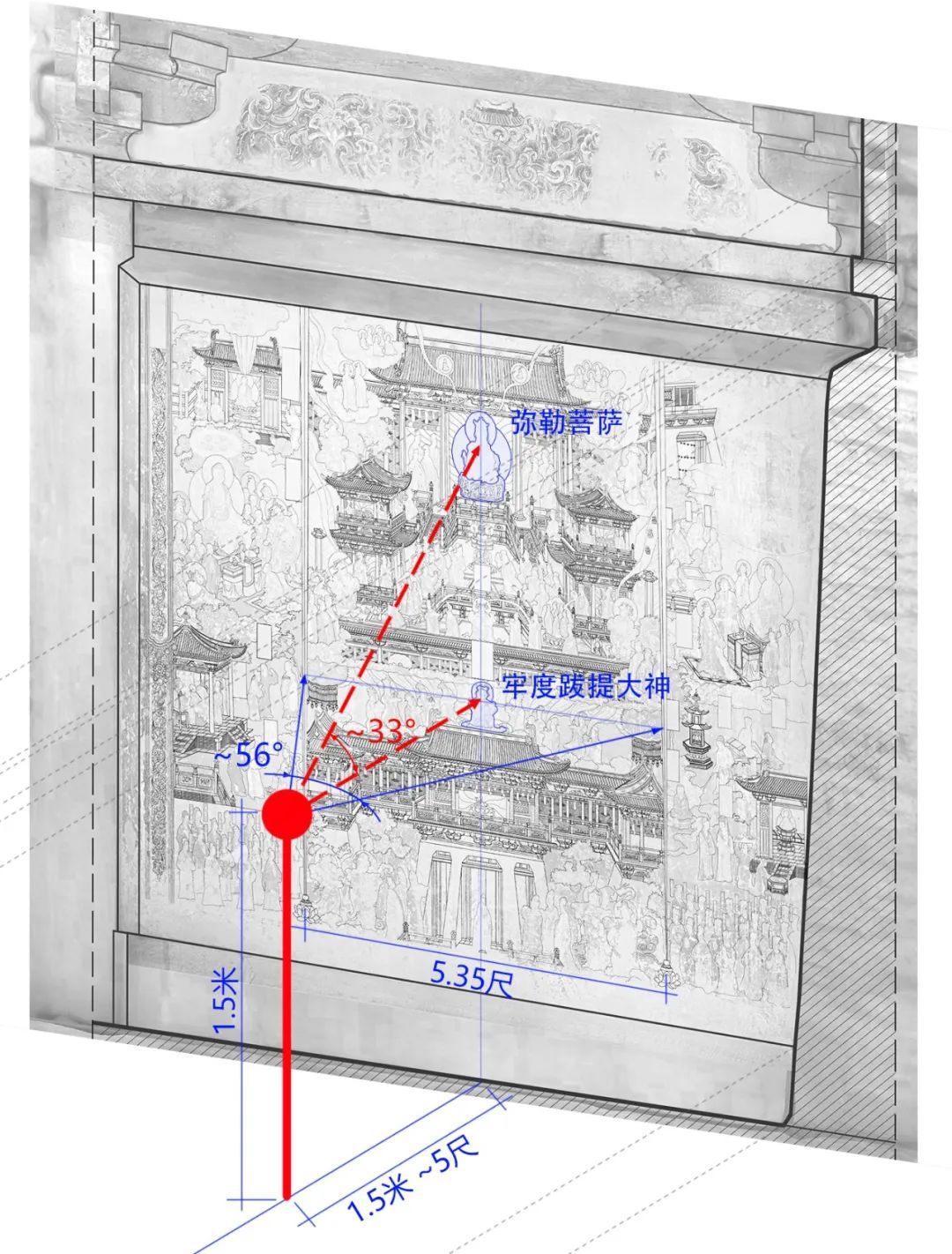

2.2 斜线控制与斜线交汇点

网格控制了这幅经变画的整体构图和建筑立面,图像空间的进深则是由建筑的侧面来表现的。画面以表现建筑正立面为主,同时用倾斜的侧面表达进深关系,中轴两侧的斜线设置基本对称,强化了画面空间要素向中轴汇聚的感觉。

整幅壁画建筑侧面斜线的延长线都汇聚于画面之外普拍枋上的两个控制点(图11)。建筑组群沿中轴线对称。左半边表现了建筑的右侧面,斜线的延长线汇聚于右侧的控制点。右半边表现了建筑的左侧面,延长线汇聚于左侧的控制点。这两个控制点由上至下统筹整幅画面,建筑侧面重要结构线的倾斜度均由这两点控制,如下方城墩、平坐层、城楼的普拍枋、屋檐、正脊,中部两楼阁的地面、平坐层、栏杆、普拍枋、屋檐、正脊,中央的水池、上方大殿的踏道等,由下至上倾斜度逐渐减小。控制点位于画面之外,距离画面中建筑的主体很远,且远高于观者的视平线,使得斜线在巨大的画幅中近似于平行线,同时能在画面的局部创造出“近大远小”的远近感。如果以现代“一点透视”的画法来理解中轴线两侧的建筑则可以发现,左右两侧建筑并非采取同一视点,而是各向轴线的另一侧偏离。如此更有利于表现建筑侧面的内容,且更加突出了向中央汇聚的感觉。

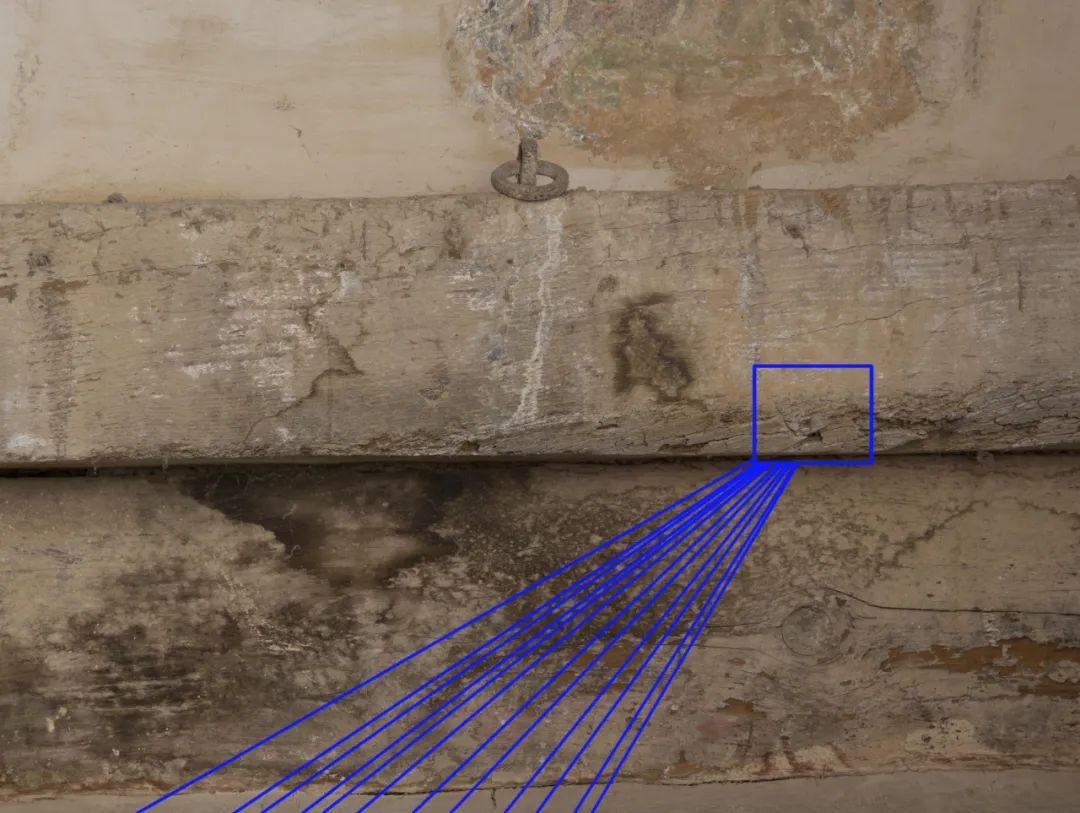

尤其值得注意的是,这两个控制点并非虚拟的参考点,而是真实地存在于建筑当中的。左右两侧的斜线延长线各交汇于一点,这两点恰好位于普拍枋的侧面。在开化寺现场可以清晰地看到,在这些斜线交汇的位置上有两个圆孔,圆孔直径约2毫米,似乎是钉孔(图13)。这一发现从物质层面上为两个斜线控制点提供了佐证:钉孔的存在,说明它们可能参与了实际的绘图过程。两个控制点的操作方法也因此有了一种可能的解释:先在普拍枋上钉两枚钉子,在钉子上固定墨绳,再不断旋转移动墨绳,就可以轻易地确定多条汇聚于一点的斜线。这样的操作既便于控制构图也便于工匠绘制斜线,尤其是对于大尺度、复杂的建筑图像而言,这种方法避免了绘制平行线产生的误差,从而更易获得整体构图的统一性。这两个汇聚点除了创造出画面中的远近感之外,更为实际操作提供了便利,使得整幅画面“向背分明,不失绳墨”。

图13 开化寺大殿北壁东普拍枋上控制点位置钉孔

开化寺壁画建筑图像侧面斜线的画法可能帮助诠释“一去百斜”和“一斜百随”的概念,这两个词分别对应了两种不同的斜线绘制方法,两种方法同时存在于开化寺壁画的绘制过程中。虽然北壁东发现了两个汇聚点,但是北壁东两侧条屏中的斜线并没有受到这两个汇聚点控制,而是具有不同的倾斜角度。同时,大殿其余壁面没有使用类似的控制点,西壁建筑片段的倾斜侧面是简单的平行线,并且在不同建筑组群中存在不同的倾斜角度。在同一座殿宇中、甚至同一个壁面上有两种控制斜线的画法,说明不同的斜线控制方式可能受画幅大小和画面复杂度的影响:小体量的画面控制平行线的难度更小,所以每组建筑片段单独组织平行的斜线,而北壁东正中的一整组宏大建筑则需要更加有效的整体控制方式。这可能就分别对应了“一去百斜”和“一斜百随”两个概念。“一去百斜”中的“去”可以被解释为一个特定的点,固定了一个点后,所有的斜线都朝向这个点,应用于大篇幅的画面。“一斜百随”则是确定一条斜线后用平行法绘制其余线条,可能更适用于较小的画面范围和较简单的建筑结构。

在这幅经变画中,空间的再现由建筑正立面和倾斜的侧立面共同完成,1尺的方格网用于控制正立面构图,两个汇聚点用于控制侧立面斜线。两个普拍枋上控制点位置的选取也在方格网体系之内,两个点分别在画面两侧和上方1尺的格点上。这两种控制体系相结合但又互不影响,开化寺大殿北侧东次间墙面因角柱生起而向右上倾斜,画面上半部分的网格随之向右上倾斜,使得建筑正立面水平和竖直方向上的线也随之倾斜,但建筑侧面的斜线完全未受到网格线倾斜的影响(图11),可见这两种控制体系之间相互独立的关系。

综上,本文将精细测绘与尺长折算法相结合,揭示了壁画网格所用的具体尺度和可能的画面控制方法,并由普拍枋上钉孔的发现首次揭示了绘制斜线的一种具体操作方法。

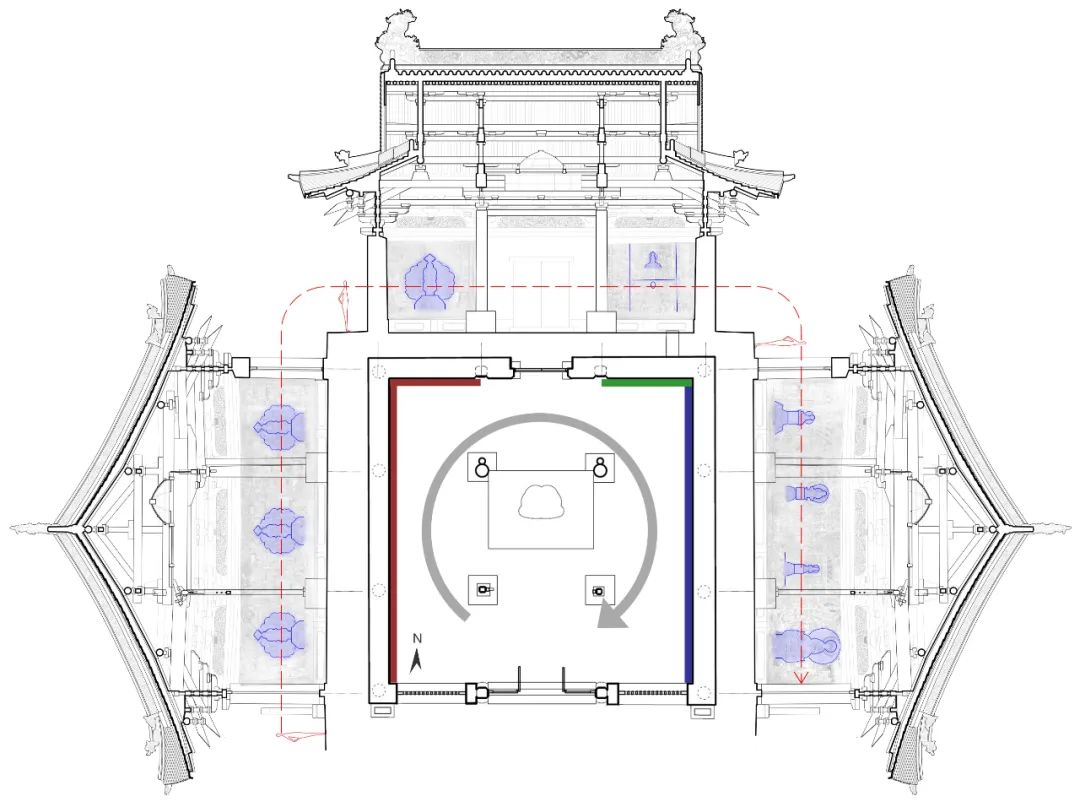

3 开化寺大殿兜率天宫:一种可能的观看程序

这幅兜率天宫图像位于开化寺大殿北壁东侧,西壁和东壁分别为大方便佛报恩经变和华严经变,各为四铺说法图,画面均以主尊佛为中心展开,也表现了一些建筑场景,但不如北壁东的建筑图像宏大,未布满整面墙壁(图14)。北壁东弥勒经变与两组大体量的经变图像相结合,位置特殊,内容独特,下文试图从兜率天宫建筑图像的角度出发,对开化寺大殿壁画的观看顺序和叙事意图提出一种可能的解读。观者以顺时针方向行进,按报恩经变—上生经变—华严经变的顺序观看,上生经变中的兜率天宫图像作为西壁凡俗世界与东壁天宫世界之间的过渡,是连接前后两组大体量经变的桥梁。

a)东壁第一铺-第五会-兜率天宫庄严阁

b)东壁第二铺-第一会-阿兰若法菩提场

c)东壁第三铺-第九会-大庄严重阁

d)东壁第四铺-毗卢遮那佛说法图

图14 开化寺大殿东壁四铺经变画正射影像

3.1 建筑空间的连续性

仅从建筑图像的角度来看,北壁东的兜率天宫与东壁两铺华严九会中的建筑可能有一定的空间连续性。东壁第二、四铺没有表现建筑空间,而第一、三铺与北壁东相似,都表现了中轴对称的宫殿建筑院落,前者上方作为后景的建筑与后者主要的建筑形制相似。北壁东画面以最上方一座三开间的正殿结束。东壁第一铺画面中央也是一座三开间的正殿,正殿之后“工”字型平面院落的最上方是一座带挟屋的二层楼阁。东壁第三铺的主体建筑同为一座二层阁楼,主尊佛坐于阁楼一层内(图14b~ 图14d)。连续的建筑形式可能在有意营造一种层层院落递进的感觉,似乎暗示观者,这是一个连续性的多重院落,以类似卷轴画的方式展开,观者随着位移,逐渐走向更深层的院落(图15)。

图15 开化寺大殿北壁东及东壁建筑格局复原示意图

从经变内容上看,华严九会的九次说法发生在九个不同的地点,但东壁画面的表现对九会的顺序有所调整,使其与北壁东兜率天宫的地点产生了关联。东壁第一铺表现了位于兜率天的第五会,第二铺表现了位于阿兰若法菩提场的第一会,第三铺表现了位于逝多林给孤独园的第九会,第四铺为毗卢遮那说法图。除第一铺外,后三铺的主尊分别为应、报、法三身佛。发生在兜率天的第五会被放在了最前面,紧邻北壁东兜率天宫的位置,可能在暗示两铺说法图表现的是同一空间场所,赋予了经变画被多重解读的可能。从弥勒经变的兜率天宫自然而然地过渡到华严世界,在天宫建筑群中一路从兜率天宫的外院走到内院,再到更高、更深的天宫当中。最后一铺毗卢遮那说法图是这一串天宫序列的收束,毗卢遮那佛身前的五重宫殿暗示了之前走过的层层天宫都包藏其中。

东壁表现的完全是华严世界中的说法场景,而西壁的报恩经变以连环画的形式展示了世俗世界,有市井、乡野的场景,也有凡间帝王的宫殿,北壁东则是凡间宫室到天宫净土的过渡。北壁东最下方绘有一座城楼,城楼正中的门道半开,门前站着数位身着凡间帝王服饰、手捧宝冠的人物。这座城楼既代表了兜率天宫外院的七重城垣,也可以作为凡俗世界通向净土天宫的大门。从西壁开始,历经多重磨难考验,通过这座城楼进入兜率天净土,再进入更高远的天宫佛国。

从建筑等级上看,也是以北壁东作为过渡,表现出建筑等级逐渐增高、装饰逐渐华丽的趋势。西壁栱眼壁、栏杆华版彩画多为平面花型或龙牙蕙草,从北壁东开始频繁使用更复杂的铺地卷成。北壁东的天宫地面仅为绿色平涂,东壁的天宫则有宝珠铺地。观者不断地前行、修行,也是在向更华美的天宫世界不断靠近。

画面中建筑的表现方式暗示了空间的连续和不断递进,从北壁东开始空间推进的方式也发生了改变。西壁的片段均表现为同一方向的建筑侧面,即只有建筑的右侧面,显示出很明显的方向性。所有建筑图像都随着故事向右展开,引导观者不断向右行进,强调了大殿中顺时针方向的观看顺序。而从北壁东和东壁开始,画面中的建筑使用了纵深感强烈的中轴线,自下向上以空间的进深表现一层一层向上展开的天宫。在西壁的凡俗世界,观看或修行的方向曲折向前,通过北壁东兜率天宫的大门后,观看或修行的方向就变为了层层深入。

3.2 世俗世界向华藏天宫的过渡

兜率天是位于娑婆世界上方的净土,相比于遥远的西方佛国,往生更为容易。如果不能生诸佛前,也可往生兜率天宫。可以认为兜率天是处于世俗世界与其他佛国世界之间的一座桥梁。同时,在佛教信仰中,兜率天经常作为一生补处菩萨的居所,释迦牟尼曾作为一生补处菩萨居于兜率天,弥勒菩萨也将在释迦牟尼之后下生成佛,可见兜率天是成佛途中的必经之路。兜率天介于上界诸天和下届诸天之间,既不过于放逸也不至于离人间太远,所以补处菩萨为教化众生而往生于兜率天,且上下诸天均会前往兜率天听法,是一个交流和起连接作用的场所。因此,在西壁报恩经变和东壁华严世界之间以弥勒上生兜率天宫的图像连接,使得从凡俗世界到天宫佛国的过渡更加流畅。

从北壁东的位置来看,这幅上生经变虽没有位于大殿实际空间的中轴线上,但却是所有说法图的中线。殿内共有说法图9铺,其余为西壁3铺、北壁西侧1铺、东壁4铺,东西两壁并不对称,使得北壁东恰好处在正中的位置,将东西两种世界分隔开来。

从画面构图来看,北壁东在开化寺大殿内也是非常特殊的。其余8铺经变画均是以主尊佛为中心展开,且主尊佛的高度位置相近,观者平视的视点落在佛像身下须弥座的区域内,微微仰头可见主尊佛,是一个舒适又谦恭的角度(图16)。而北壁东的经变画中,兜率天宫中说法的弥勒菩萨高居于画面顶端,所占的面积也相对较小,是一个不易观赏的位置。观者平视视点的位置画的则是牢度跋提大神及数位手捧摩尼宝冠的天子,将兜率天宫从无到有化现的过程直接展现在观者面前(图17)。观者的视角可以直观反映壁画的创作意图,北壁东壁画的叙事目的可能并非弥勒信仰中的上生说法,而是天宫化现的过程,以一幅经变画展现了由世俗走向华藏天宫的动态过程。

图16 开化寺大殿壁画主尊佛位置示意图

图17 开化寺大殿北壁东画面与观者视角的关系

4 开化寺大殿兜率天宫图像的开创性:基于比较的讨论

就目前所见的资料,弥勒信仰自南北朝开始流行于中原及敦煌地区,隋唐时期有大量石窟中的弥勒经变留存至今。唐末五代之后,弥勒信仰逐渐没落,弥勒经变和兜率天宫图像的数量大为减少。而北宋的开化寺壁画中,不仅用一整面墙壁表现了兜率天宫,还十分忠实地还原了《上生经》中描写的天宫场景。下文将梳理早期的兜率天宫图像,并与开化寺进行比较,进而探讨开化寺兜率天宫图像的独特含义和开创性。

弥勒菩萨说法的图像在西晋时期已出现于克孜尔石窟,其中没有建筑形象。表现兜率天宫建筑的早期例证见于隋代的敦煌,单独的弥勒上生经变绘于石窟窟顶,建筑组群主要为“一正二配”的形式。唐代以后,弥勒经变开始绘于石窟两侧墙壁之一,与西方净土变等内容相对。画面大多为上生与下生合绘,以《弥勒下生成佛经》为主体,兜率天宫的形象处于画面的上半部分(表2)。这些兜率天宫图像更多的是作为弥勒佛下生说法的背景和“前情提要”,既未体现《上生经》中关于天宫两次化现的任何内容,也未具体表现除弥勒菩萨外其他典型的人物形象。天宫的建筑群大多横向展开,表现三座并置的院落,院落有垣墙环绕,可以对应经文中描述的“七重城垣”。宋代以后,敦煌的弥勒经变数量有所减少,但兜率天宫的形式仍与唐代经变一脉相承。可见在早期的敦煌石窟中,兜率天宫的建筑形象脉络明确,直到与开化寺基本同期的宋代石窟当中,都与开化寺的上生经变有明显差异。敦煌石窟中以弥勒下生为现在时,兜率天宫是已经形成的背景。开化寺中是以弥勒上生为现在时,表现了天宫化现的过程。敦煌石窟中天宫院落横向展开,而开化寺中画面纵向展开,表现了进深的轴线。

表2 早期的弥勒经变建筑格局及与其他经变的结合情况

| 横向展开 |

在晚唐和宋代出现了弥勒经变和华严九会一同绘制的情况。如莫高窟第9 窟的覆斗形窟顶上,四坡中一面为弥勒经变,另三面为华严九会,每面各为三会。这是开化寺之前比较明确的兜率天宫与华严九会同时出现的实例,但弥勒经变仍然以下生为主,兜率天宫为三座院落并置的形式。

纵向展开的兜率天宫还可见于中原以外地区。如西夏文殊山石窟万佛洞东壁和高昌回鹘北庭西大寺E204龛,二者的时间都要晚于开化寺。此时中原地区的弥勒信仰已经衰落,但在回鹘地区弥勒信仰仍然盛行。这两幅上生经变均是中轴对称纵向展开,画面下方是两重城墙,之后是一进带有水池的院落,院落两侧双阁对峙,格局与开化寺壁画十分相似。可见,这种兜率天宫的布局方式在当时已经形成了一种新的定式,与弥勒信仰在中原和敦煌地区盛行时的格局完全不同。开化寺应是表现这种兜率天宫格局较早的一例。这种从横向到纵向展开的变化,一方面是因为上生经变独立出来不再与下生经变结合,使得画面中有更多的空间来表现兜率天宫,另一方面也体现出对《上生经》经文的强调。早期的弥勒经变以下生为主,虽然有绘制上生的场景,但并未完全依照经文再现兜率天宫,而是作为弥勒下生成佛信仰的一个部分。随着弥勒信仰的衰落,兜率天宫作为通向天宫佛国阶梯的作用被凸显出来,强调天宫的化现和连接上下诸天的桥梁,促使天宫的格局从横向转为层层递进的纵向序列,并且突出墙垣上城楼的象征意义,从而形成了一种新的兜率天宫表现方式。

5 小结

本文以开化寺大殿北壁东兜率天宫的建筑图像为研究对象,通过调查分析制作了该幅建筑图像的色彩复原图,为还原这幅经变画的宏大场景提供了可视化的基础。北壁东中部经变画的场景与《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》相对应,所表现的兜率天宫建筑群组也与经文中的描述高度吻合。图像中出现的双阁格局、城楼及建筑细部表现详实,在一定程度上反映了北宋建筑的真实做法,形式特点均能与建筑实例及《营造法式》相印证。通过分析北壁东画面的构图特点,发现这幅经变画在绘制时使用了1尺的控制网格,并在画面之外普拍枋上发现两个与壁画中建筑侧面的斜线延长线相吻合的圆孔,推测为壁画绘制时用于控制斜线的参考点,从物质层面上印证了界画“一去百斜”的绘图方法。通过梳理石窟中兜率天宫图像的特点及院落格局发现,相较于隋唐早期兜率天宫图像横向展开的布局,开化寺壁画中的兜率天宫以纵向序列表达空间,与更晚期石窟中的兜率天宫相似,充分展现了经文中对天宫化现过程的描述。北壁东的兜率天宫与东壁华严经变的天宫形成了连续的建筑空间,配合大殿内顺时针方向的观看顺序,营造出层层递进的天宫序列。