观展 | 再现与再想象——杭州博物馆“行在山水间:南宋视野下的杭州临安城”访谈

观展81期丨访谈

展览地点

杭州博物馆南馆二楼、三楼临展厅

展览时间

2022年8月27日至2023年1月3日

展览单元

二楼:引子,“行在”:边界与规模、南宫、北市,“再现”临安城,“山水间”:山、河、湖、海。

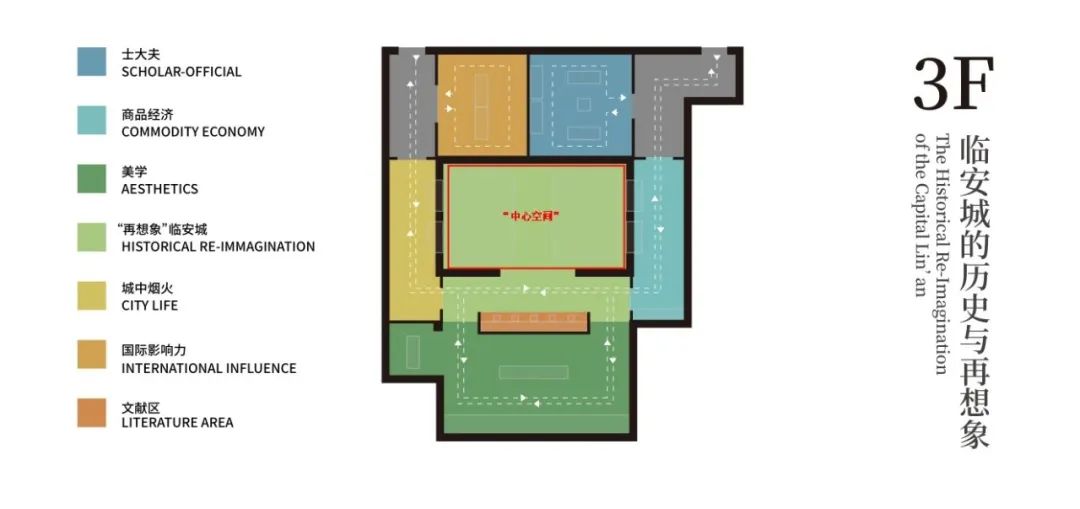

三楼:士大夫、商品经济、美学、都市生活、国际影响力、“再想象”临安城、文献区

图 | “行在山水间”展览海报

主编推荐语:以考古文物为基础来展示一个地方的历史发展脉络,通常被认为是一个地方博物馆应尽的使命。“行在山水间”初看起来似乎也是在这样的定位初衷下所生成的一场展览。但是,细看起来,却又不尽然。它不全以说理或展示文物为唯一目的,而是选择了以这座城市最核心的要素入手,带观众一步步解构又重构关于城市的真实与想象。那么,具体来说,如何来做呢?观众又是否“看懂”了呢?本周观展将同时推送两篇文章,一篇是与策展人的对话,一篇是一名观众眼中所做出的独立评论。什么被展现了,什么又被看到了,展览世界的有趣或许也正在于这种开放性。

受访对象

许潇笑

杭州博物馆副馆长,“行在山水间”策展人之一

源流运动:看到海报上写了“《汉书》云:‘天子以四海为家’,故所居曰行在所。”所以这是展览题目“行在山水间”的由来么?能不能给我们简单介绍一下这个展览的背景和基本内容?

许潇笑:关于题目,“行在”由南宋王象之编撰的《舆地纪胜》中序言的一句引言,指代南宋时期作为都城的杭州即临安府,“山水”意指杭州独特的地理环境,也暗指“宋代起南方城市的兴起”这一城市发展的历史特征。“行在山水间”组成的短语因此也具有一种“双关”的意味,对于不了解南宋时期杭州政治地位历史背景的观众,暗合了大众对这个城市的直观印象,对于有一定概念的观众则指出作为非典型古代都城的杭州特质。

展览最开始是一个命题作文,作为原定于2022年举办亚运会的重要项目,结合浙江省杭州市近年来大力推进的“宋韵文化传世工程”的文化工作方针,考虑杭州博物馆作为城市博物馆的定位,确定了“南宋视野下的杭州”这个主题,以及临安城考古为主要展示内容。

展览的内容组织,主要围绕“城”、看见“人”,以“京城”“山水城市”为核心概念,以考古发现为基础材料,展开叙述南宋临安城“城市设计”的特点(特定历史情境中,社会组织形式在特定空间即城市里的具体表现)。

展览分为二个楼层的展厅,分别对应二个不同的展示主题“临安城的历史与再现”、“临安城的历史与再想象”。

图 | 二楼主要展示城市格局与城居生活(包括大内象征的皇权统治生活、其他阶层的公共生活),从城墙开始,展示皇城到礼制建筑与中央官署、御街到官署住宅及公共设施的考古发现,辅以历史文献与价值诠释,展现临安城的城市布局与功能;以山、湖、河、海为脉络,展示临安城作为典型南方山水城市的特点,“再现”南宋视野下与杭州城相关的历史。

图 | 三楼主要展示城市具体空间之内的非物质的经济生活与精神生活,以士大夫、商品经济与世俗生活、美学、海外贸易等南宋艺术文化的高光点,铺陈今天对于临安城中人的生活状态与精神世界的想象。

整个展览关于南宋临安城的历史叙述与阐释脉络从三个层面展开(策展逻辑的三个维度):一是在中国古代城市研究视野下,以今天大杭州的地理范围对标南宋时期叙述的空间范畴,梳理南宋临安城址“本体”的考古发现(物证),及其对应的南宋社会文化各方面的内涵;二是现代复原研究阐释下,“再现”南宋临安城,包括模型与数字模拟展示;三是以当代投射历史,用艺术创作表达对南宋临安城的“再想象”。

源流运动:与一般展览的单元式大块切分不同,这个展览采用了15个主题式的小标题,这样碎片化的呈现是出于怎样的考虑?是不是还有隐含的展线设计?观众能读懂策展人这些有意为之的设计吗?

许潇笑:整个展览还是有单元板块的设置的,只是在参观顺序(内容排序)上,给到了观众一定的选择空间,例如二楼与三楼设置的双入口,前者对应正叙与倒叙、后者对应单元内容关系的平行关系。

首先是通过2个楼层展厅区分出2大主题也就是对于南宋临安城的2种不同的阐释方式“再现”与“再想象”(这两种方式之间同时也是一种进阶的关系),分别对应不同的物证来源“考古出土物证”与“馆藏文物物证”。然后在2楼“再现”部分的展厅中,对应2大单元:“行在”与“山水间”,前者(“行在”)按照都城格局从南至北,依序展示“边界”“南宫”“北市”,后者(“山水间”)按照自然地理分布,依序展示“山”与“湖”“河”“海”。

所以,展览内容整体的组织逻辑并不是主题式小标题的碎片化方式,而是用城市空间概念取代了历史时间线性概念。

3楼的“再想象”部分采用的是5个组团的概念即5个“高光点”进行了内容组织,5个单元部分之间的内容逻辑是平行的(无论观众先看哪个、打乱了次序,也不影响对于展示主旨的理解)。

图 | “考古出土物证”具有很强的在地对应性,因此主要在2楼以“再现”为主要阐释手段的内容中展示。

图 | “馆藏文物物证”具有很强的内涵发散性,因此主要在3楼以“再想象”为主要阐释手段的内容中展示。

2个楼层展厅各有1个“中心空间”即展示内容的“中枢”(2楼的临安城城址数字模型与3楼的西湖繁盛图动画长卷),分别串联2楼部分的2大单元以及3楼部分的5个组团——这2个“中心空间”在内容展示的选择上,也考虑选用了观察城市/空间的不同与对称视角:城址数字模型是“鸟瞰”的视角、西湖图则是“散点”的视角。这也是展览在内容组织与空间布局的安排上,用展示空间去呼应、投射城市空间的一种尝试。

图 | 二层“中心空间”

图 | 三层“中心空间”

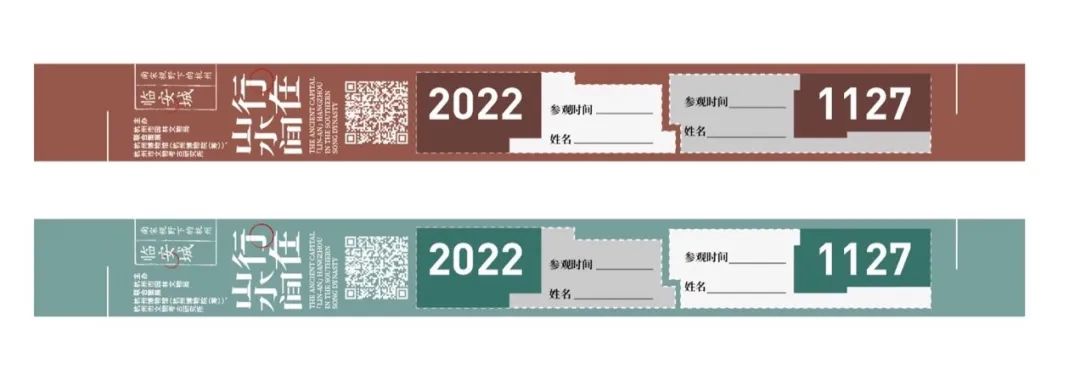

关于展线设计,这次展览一开始就设定了一个“双向走线”/“双入口”的策展目标。这是来源于有一次我自己在参观展览的时候,由于没有注意,从出口开始并一路将这个倒过来的逻辑也将错就错地“顺”了下来,发现基本也能成立(当然这个肯定不是策展人的初衷)。所以,就开始反思我们(策展人)对于观众的“控制欲”,其实很多时候是一种自我设定与“幻想”,就特别希望在以后的展览中,能尽可能尝试如何给到观众更多选择的空间。同时,就像文学与电影既可以以“倒叙”也可以“正叙”一样,那么,一开始就设定观众可以自己选择/或者无论哪里开始都可以,是不是更加有趣。临安城展览要讲述的内容,一个城市故事在一段特定历史时期的叙述,正好是一次很合适的机会:1127与2022,12世纪与21世纪,倒叙与正叙都可以作为旅程开始的起点。后来也逐渐更加清楚地意识到,我们可以通过这种“选择”,激发观众进入展览前的一种状态,去“选择”一个立场,一个观察的视角。改变观展状态远比规定一条既定展线更加有意义。

图 | 内容与形式形成完全对称的2个入口。

图 | 参观入口发给观众的手环,上面的贴纸1127/2022可以撕下来贴在选择的那个入口处。

“观众能读懂策展人这些有意为之的设计?”我从来不认为也觉得不需要观众来了解策展人的所有意图。策展意图是展览组织的工具与方式,并不是目的,就像一盘好吃的红烧肉,高明的厨师自然有自己的配方,大部分食客能全身心品尝就好,况且不同食客口味不同,也不是所有的观众都要去肯定一种策展方式,就像同一个展览不需要得到所有喜爱一样。

当然在专业上去探讨和分析,策展意图分为2个层次:一个是“功能性”的,让观众在一般常识意义上是否能够大概把握与了解展览的主题与内涵,例如展示内容基本逻辑的组织、展品与内容之间的相关性、基本的文字表意与图像表达,这个是利于展览“可读性”的策展意图;另一个是“阐释性”的,是在相对客观的内容信息传达之外,对于展示内涵更加高阶的阐释,这个是激发展览“可写性”的策展意图,是由观众自己主体意识的参与程度决定的——如果,观众与策展人有类似的知识结构与社会身份,相对来说也会更加容易察觉到某个展览设置背后的策展意图,但是更多的是希望作为一种触发机制,观众由此产生其他的阐释可能性。策展人通过某种方式组织/编码成的展览,观众可以选择自己的方式,去消化/解码,每个人有自己的观察、认知事物与世界“工具”。而这些不同的阐释角度与推测、设想,对策展人来讲也许是更加可贵的。

例如,2个楼层的展厅在展陈氛围环境上完全不同,白与黑、冷与暖、美术馆与博物馆、强调文献与侧重装饰,这些展陈视觉语言的表达手段(包括色调、图像、展品与图文的位置关系等等),属于非文本化的展示要素,从策展意图上是去对应“再现”与“再想象”2个不同空间主题的;在2楼部分的“南宫”用了红色地毯与光色、“水”的部分用了蓝绿色的地毯与光色,以及“风声”“蝉鸣”“鸟叫”“流水”“宇宙音波”等环境音,与展示内容都有特定联系,是有意选择的。但是所有的这些,观众是否注意到以及理解的是否“正确”(和策展人想的一样),我觉得并不重要,关键是这些所有加起来的整体的叙事空间,有没有构建起一个叙事环境,在这个环境中观众可以在其中生成自己对于展示内容的理解、观想,甚至可以是无法用明确的言语表达的感受,这才是对于评判策展与观展之间关系的更加值得深入探讨与尝试的方向。

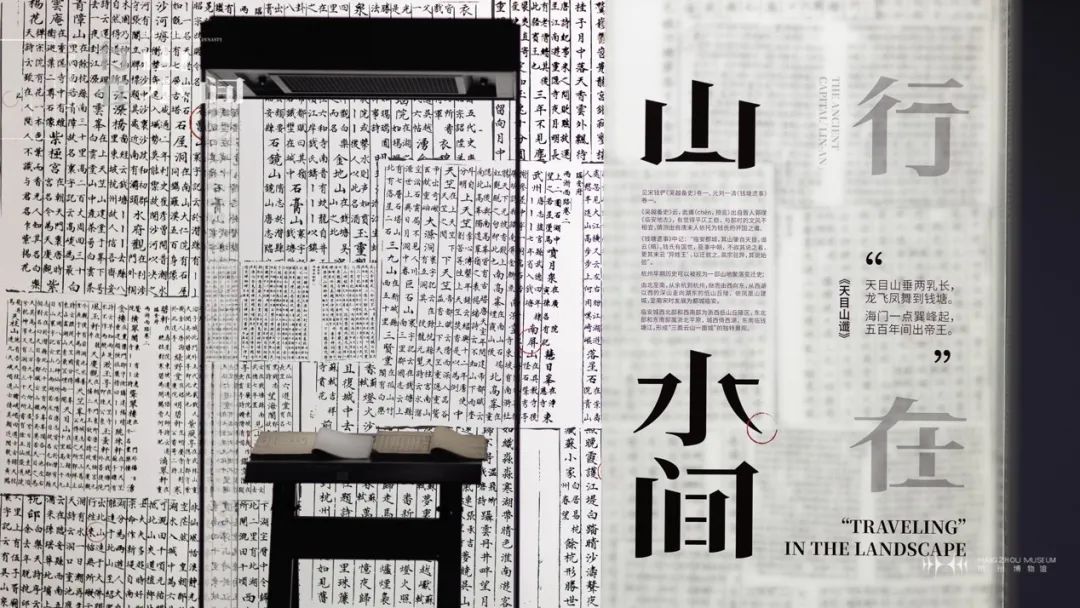

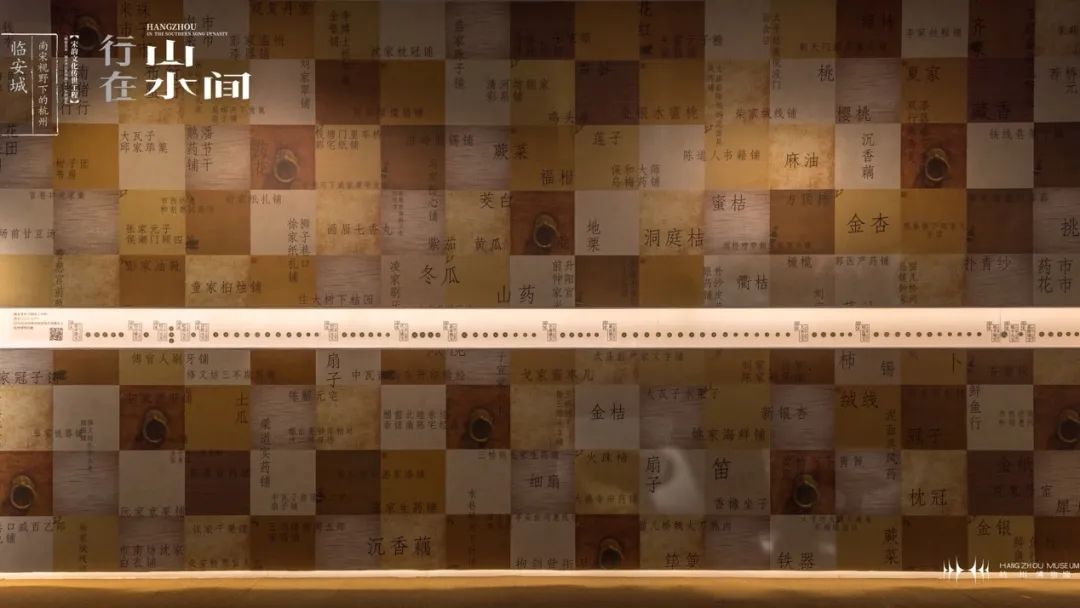

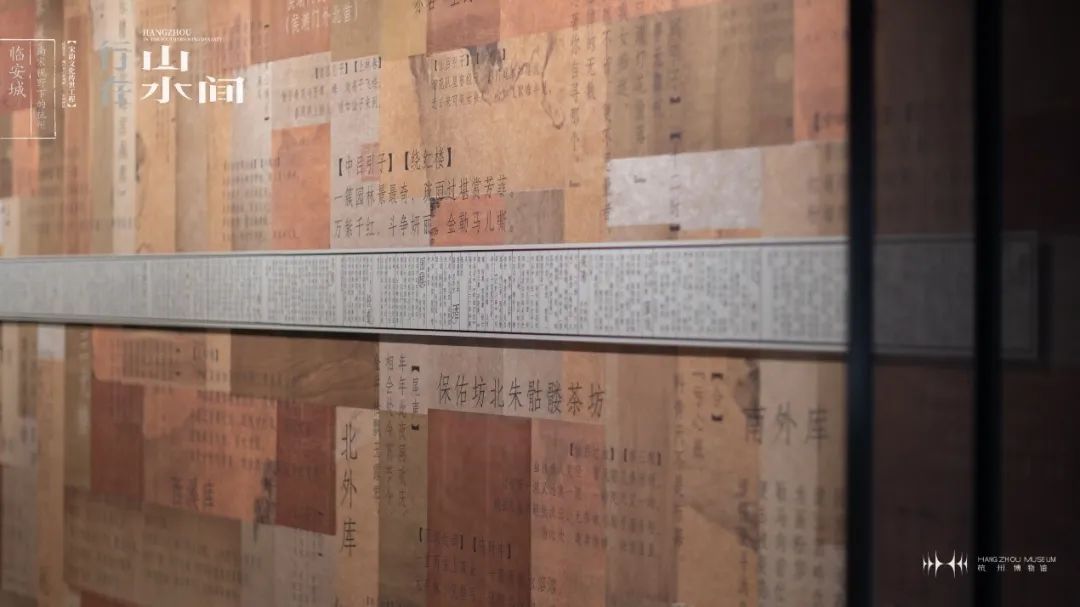

图 | 这次在展览内容与形式的转换中,将“文本”进行了“非文本”的转化,特意而为制造一种“文本景观”,如“山水间”单元标题用核心展品“舆地纪胜”的内页(出现几个重要景物的)营造了一个小的沉浸式空间。三楼则主要以这个为核心的设计语言,5个板块各自为一个独立的空间,对应不同的主题内容,由内容组提供了如历史文献中所记载的大量的店铺与生活类商品的名称、勾栏瓦舍的名称与戏文、理学的主要人物与思想观点等等。

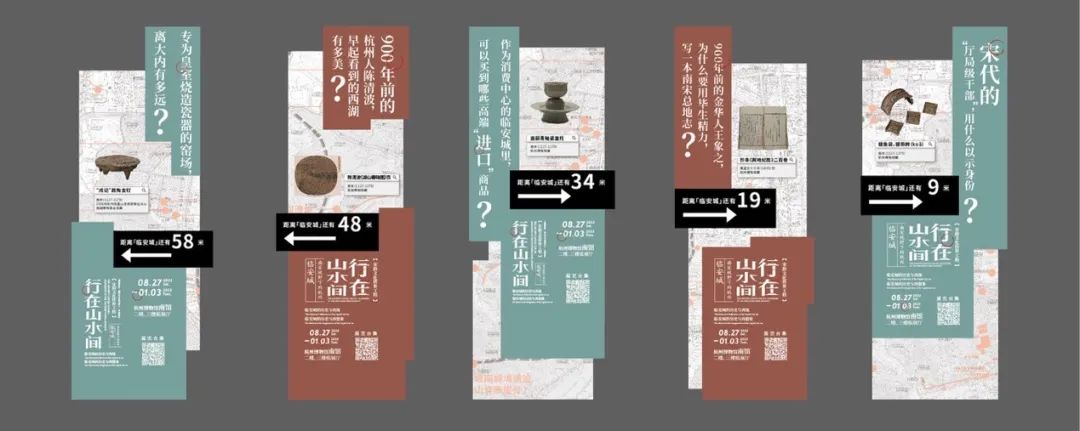

源流运动:我注意到,从北馆到展厅一路,都有带着一系列疑问的易拉宝进行指引,比如“为什么一种建筑用砖要以食物来命名?”“作为消费中心的临安城里,可以买到哪些高端进口商品?”等等,让观众可以带着这些问题到展厅中去寻找答案。这是一种与观众的互动形式吗?

许潇笑:设置的这些问题是作为一种引流的方式,引导观众至展厅(因为杭州博物馆临展厅的位置十分偏僻),这些问题的本意是引起兴趣与好奇,不是为了让观众去找答案的,就是知不知道答案并不重要,所以这些问题并不是用于“互动”的。

源流运动:在展览中是如何体现“古今空间重叠”这一特色的?

许潇笑:展览中用的所有的杭州地图都是在2010年代的杭州矢量地图上标注临安城的城址范围与遗址遗迹点,并且作为贯穿2楼部分展厅的重要线索;在临安城城址数字模型的“下”(展台底图)与“上”(展台上方的镜面)上用同一张杭州城与临安城叠加的总图去呼应;还有沿用至今天的南宋街道坊巷名称的对比;以及在3楼部分的中心空间用一张18米长的、今天杭州城的影像作品与西湖清趣图的动画长卷的并置,去表现“古今重叠”的概念。同时,最重要的是,观众本身就是带着对今天城市的印象走进展厅,观众脑中的杭州城与展示对象的临安城就是最大的“古今重叠”——这个点是在展览策划中始终贯穿的,每个展示点的呈现,展项表现的依据都是“观众看到的、了解的今天的杭州城是什么样子”,也是出于这个原因,按照今天的地理坐标、街道名称以及历史对象的称呼,我们对所有的考古遗址遗迹的名称全部进行了修订(原来的遗址名称许多都掺杂了当时考古项目立项的称谓,而杭州城的快速变化,许多称谓已经不再使用与适用)。

图 | 地名中的南宋临安城

图 | 观众本身就是带着对今天城市的印象走进展厅,观众脑中的杭州城与展示对象的临安城就是最大的“古今重叠”。

展览的海报与宣传视频比较集中、浓缩地表达了“古今重叠”的概念。前者的展标图形设计,就是用了古今地图的拼贴,表现临安城考古地层叠压的概念,后者拍摄的是各个遗址遗迹对应的2021年7月的地面上的实景,穿插遗址现场照片与出土物、文物的照片。

源流运动:其他考古遗址类的展览都是以展示遗址的出土文物为主的,这次的主题是“临安城”。城市考古遗址往往体量巨大,又不可移动,如何在有限的场地中,向观众展现整个城市的考古现场?您在策展中做了哪些方面的有益的尝试?

许潇笑:展览的叙述与阐释对象是临安城,不是考古工作,所以“展现整个城市的考古现场”从来不是这个展览的展示目标。

关于考古内容与出土物的展示,对于前者进行了梳理与表述上一定程度的改写(减少术语艰涩感的改写,只是这次展览中的改写做的还不够),根据遗址点的重要程度进行了一定内容的删减,对文本文字进行了内容上的分层(考古发现、历史沿革、价值阐释的3个层次)与视觉上的阅读分层(加粗、放大、换行等)——这是对考古内容解读的可读所作的努力;对于后者即考古出土物的展示,主要是对碎片化的出土物证进行了组团(建筑构件等与城址直接关联的进行组合,并用深灰色的积木,陶瓷器等与生活关联的进行组合,并用浅灰色的积木),重点遗迹采用了不同模型(结构示意类、遗址现场的等)。同时,选取了考古现场的照片与部分遗迹平面图等专业考古图,在展厅中布置为大画面,增强展示现场的“在场感”。

除此以外,大量的其他信息以隐性展示的方式链接在展厅空间中,包括每件展品的详细解读、部分重点考古出土物的动画展示、知识点组团的多媒体查询、专家学者的口述采访等。

图 | 小组标题体现现代城市的理解与概念

图 | 重要遗址的示意模型

图 | 遗址现场的大画面与嵌套的出土物组团

图 | 视觉分层的遗址解读文字

图 | 考古对象的原理结构的线描动画(图中为临安城的饮水设施)

源流运动:您怎么理解所谓的考古类展览?

许潇笑:如果是从展览类型来讨论什么是“考古展”,定义的标准与依据应该是策展的逻辑即展览叙事的逻辑,而非展品的类型或者是图文资料的来源。临安城展览这次的核心叙事逻辑是“发现了什么、了解什么、如何理解”,就是从考古发现的对象,对应历史文献的记载,推导出这个考古对象的理解和价值,进而链接出和这个考古对象相关的其他历史内容。

考古发现是零星、碎片化的实证物(这点在临安城近四十年的考古工作中尤其突出),从点到面,物证结合历史文献,得出对过去的认识与理解,遵循的是考古学的认知方法论(史前考古除外)。所以,临安城展览从这个角度来讲是一个考古展——2层展厅把考古发现作为展览的第一层叙述面,考古学叙事代替历史学叙事,3层展厅聚焦考古发现的文化阐释(5个与临安城历史相关的南宋文化的高光点)。

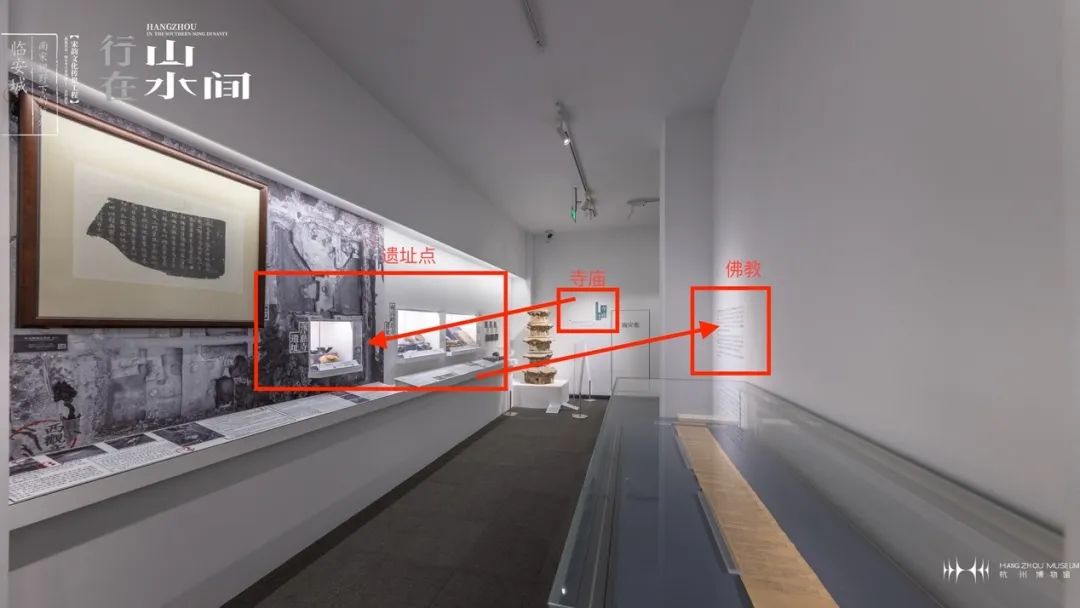

图 | 以“山”部分为例,“寺庙与佛教”小节中,从灵隐寺法堂遗址的考古发现—历史文献中灵隐寺建制沿革的梳理(重点介绍南宋时期的灵隐寺)—其他重要的佛教寺庙(城中与城外)以及南宋佛教文化。整个2楼部分考古为主的展览内容,涉及57个遗址遗迹点,都是以这样的逻辑作为内容展开的基本构架。

源流运动:展陈中含有大量文字信息的考古遗址解读,是有意为之的设计吗?

许潇笑:这次临安城的展览中有海量的信息,包括以文字形式呈现的(所有的上墙文本、斜坡图版与展品解读)与非文字形式呈现的(视频、图像、音频),所以是一个专业性与“可读性”极强的一个展览(这个和我之前做过的展览区别很大,例如“永远有多远”“粮道山18号-计划”是有目的的以减少展厅文字,尝试拓展“可写性”)。一方面,所有出现的文本与非文本的信息,其实都是做了不同方式与手段的“分层”处理(上面的回答中有提到);另一方面,是希望保留给观众最大的选择空间——如果不看详细的遗址解读,其实主要的单元与小节文字量很少,并且主要以关键词、短语、著名诗词的引用为主,观众也可以基本了解清楚展览的脉络、临安城最大的特点,并且这些文字还做了关键词的放大、加粗等排版处理(即阅读视觉分层)——,对于不同人不同的兴趣点,则可以选择自己感兴趣的点进行更加全面与细致的了解,包括这个展览很主要的一个目标受众/利益相关者即专业观众。

更大的一个考虑是,现在的博物馆观众已经不同于十年前的状态,我们的观众在不停的升维与进阶,展览需要有能力给到观众不同阅读“深度”的选择,同时进一步的培养我们的观众,展览不是 “娱乐快消品”,是可以细细看、反复看,那么是不是“网红展”也不值得我们博物馆人如此焦虑和执着了。

图 | 夯土质感的装饰材料,赋予展厅考古的气质。

图 | 重点遗址出土物辅以图形帮助直观认识。

图 | 南海一号的沉浸式空间