杂志精选| 商周玉器和青铜器上蜕变与羽化动物纹饰的原型

商周玉器和青铜器纹饰中丰富的动物种类一直吸引着学者们的关注。已有研究基本分为两方面:一是利用考古学方法,对纹饰进行类型学研究;二是从动物学角度出发,探究动物纹饰的原型。近期,中国社会科学院考古研究所李新伟研究员提出,中国史前时代已经出现对昆虫“蜕变”与“羽化”能力的崇拜(《中国史前昆虫“蜕变”和“羽化”信仰崇拜》,《江汉考古》2021年第1期)。这里我们想从生物学上对这一观点做出一些修正,并尝试利用一些新资料,提出另一种昆虫来解释纹饰原型。

蜕变与羽化

蚕、蝉和蝴蝶,三者的共同点是在生命过程中都有蜕变与羽化的阶段。虫体在发育生长过程中需要数次蜕去旧皮,生出更大的身体,这一过程称为“蜕变”。发育变态成虫的最后一步,由蛹变成虫的过程称作“羽化”。在生物学上,还有两个不同的术语——不完全变态发育和完全变态发育。蝉的发育过程属于不完全变态发育,蚕和蝴蝶属于完全变态发育。蝉在蜕变过程只会改变其本身的体积大小,而蚕和蝴蝶在羽化后,自身形态会发生全然的变化。这两种不同的生命过程,也必然会有不同的文化意涵,故而我们在探讨时不能一概而论。

李新伟研究员认为商周时代对蝉的刻画是重视其精洁高贵之意。中国社会科学院考古研究所王仁湘研究员系统收集并整理了后石家河文化到商周时代的蝉形象,认为蝉在古蜀文化和中原文化中也象征高洁,更有复育再生的意义,这应是它进入信仰领域的重要原因(《古蜀玉蝉寻踪—从金沙遗址出土昆虫纹玉饰牌说起》)。上海博物馆马承源先生有文讨论商周蝉纹,“汉侍中以蝉为冠饰,取其居高食露、精洁可贵之意”,这个说法应该来自于汉代学者应劭。

“武冠,一名武弁,一名大冠,一名繁冠,一名建冠,一名笼冠,即古之惠文冠。或曰赵惠文王所造,因以为名。亦云,惠者蟪也,其冠文轻细如蝉翼,故名惠文。或云,齐人见千岁涸泽之神,名曰庆忌,冠大冠,乘小车,好疾驰,因象其冠而服焉。汉幸臣闳孺为侍中,皆服大冠。天子元服亦先加大冠,左右侍臣及诸将军武官通服之。侍中、常侍则加金珰,附蝉为饰,插以貂毛,黄金为竿,侍中插左,常侍插右。胡广曰:‘昔赵武灵王为胡服,以金貂饰首。秦灭赵,以其君冠赐侍臣。’应劭《汉官》云:‘说者以为金取刚强,百炼不耗。蝉居高饮清,口在掖下。貂内劲悍而外柔缛。’又以蝉取清高饮露而不食,貂则紫蔚柔润而毛采不彰灼,金则贵其宝莹,于义亦有所取。或以为北土多寒,胡人常以貂皮温额,后世效此,遂以附冠。汉貂用赤黑色,王莽用黄貂,各附服色所尚也。”(《晋书》卷二十五《舆服志》)

我们从这段文字中可以看出,将蝉用作冠饰的原因除“高洁说”外,还有几种其他说法。即便应劭的想法可以反映当时人对蝉冠的看法,也是因为蝉在高处饮清露,并非蜕变。《后汉书·仲长统传》注释中引王充《论衡》云:“蛴螬化为复育,复育转为蝉。蝉之去复育,龟之解甲,蛇之脱皮,可谓尸解矣。”这句话可以帮助我们了解汉代人对蝉的看法,讨论了事物转变的特点,但并没有谈到蝉的蜕变与高洁的关系,更没有涉及羽化或者死而复生之意。汉代文学作品中或用寒蝉来表达寂寥无声或人生失意,或用蝉叫声来表达连绵不绝意,后者也正是“蝉联”一词的由来。“高洁”的文化意涵似乎在唐代及后世古诗中出现较多,汉代除了冠饰之外并未过多强调蝉的高洁,更没有证据证明蜕变与高洁的关系。我们认为,蝉的蜕变更容易带来的文化涵意应该是蝉联和绵延的生命力。

再说羽化,我们必须考虑生物学上昆虫的羽化是否能够等同于古籍中的羽化。“发还师以成性兮,重醉行而自耦。《震》鳞漦于夏庭兮,匝三正而灭姬;《巽》羽化于宣宫兮,弥五辟而成灾”(《汉书》卷一百上),这是最早出现“羽化”二字之处,与生物学羽化意思相似,然而并无积极正面的意思。“羲之自为之传,述灵异之迹甚多,不可详记。玄自后莫测所终,好道者皆谓之羽化矣”(《晋书》卷八十),这里的“羽化”才成为道教中升仙的意思。南朝宋时,王僧绰遭太子刘劭杀害,亲朋都劝其弟王僧虔逃走。僧虔涕泣曰:“吾兄奉国以忠贞,抚我以慈爱,今日之事,苦不见及耳。若同归九泉,犹羽化也”,可见南朝时黄泉和羽化概念相联系。关于这一点可以溯源到马王堆帛画,其中有黄泉和凤凰形象的表现,或许汉继承楚发扬光大,又与道教结合,后来佛教中也出现羽化概念。巫鸿先生讨论马王堆帛画时曾提出一个很值得思考的观点:永生并不等于复生。我们可以看到,仅仅在宗教文化中,羽化概念是一个意涵在不断演变的词语,因此,不可将生物学概念直接与文学概念等同。

翅膀之别

蚕属于蛾类,蝴蝶翅膀拥有绚丽的色彩,蛾类则相形见绌,但对商周玉器和青铜器纹饰的讨论并不涉及颜色,两者的区别在于翅膀形状和数量。蛾类的飞行方式与蝴蝶有很大不同。蛾飞行时,翅膀是上下摩擦翕动的(这点有些类似蝉的发音机制);而蝴蝶飞行时,羽翼状态更像大多数鸟类,是呈上下90°扇动的。我们在生活中见到的蛾类大多往往只有一对翅膀,少部分下面还有很小的不太容易观察到的副翅;而蝴蝶大多是有两对翅膀的,有很多还伸出一条卷曲的部分,使其飞翔时在视觉上更为美观。所以当在讨论良诸文化时期江苏昆山澄湖遗址出土小陶罐上的刻画纹图像组合时,我们不能将蚕与蝴蝶一概而论。

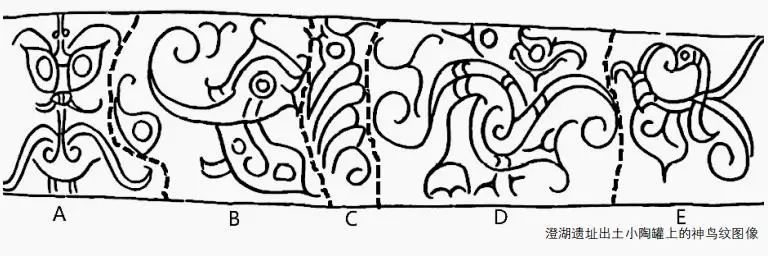

澄湖遗址出土小陶罐上的神鸟纹图像

澄湖遗址出土小陶罐上的刻画纹图像整个画面由5个图像组成,一般认为图像A是兽面;B和C似均可解读为神鸟破蛹而出的状态,其中C明确刻画了分节的蛹身和探出的鸟首;B似为破茧而出的第二个状态,鸟首很明确,其向左延伸出的末端出弯钩的部分,从右侧2个完整的鸟形象(D和E)对比来看,似为刚刚展开的鸟翅,其余部分可能表现的是已经破开的蛹的状态;图像E似为破蛹的第三个状态,鸟首明确,鸟身如勾,双翅在背后半开;图像D则为完成羽化的状态,双翅完全展开,有勾形的尾部。这是澄湖遗址发掘报告中的解释。

这个解释是有问题的,这样一种动物形象似乎不能称为鸟,因为图像A很明显是蝴蝶的正面展开图而非兽面纹。作为一个陶罐刻纹,我们应该怎样解读这5个图案呢?故事似乎应该从居中的图像C开始:从毛毛虫或已经探头的蝴蝶的蛹,变化到B——蝴蝶正在努力地破茧而出;接下来为图像A——下半部分图案为完全打开的茧,正面表现蝴蝶第一次完全打开翅膀,蝴蝶尾部下面的“儿”字形的两笔应是提示一种动作方向;第四幅是E,视角变成了侧视图,为一只蝴蝶尾部向上抬弓着身的状态,像是雌性蝴蝶在散发性激素;最后是图像D,虽不能确定具体信息,但大概能辨认出是蝴蝶在产卵。由此,就像我们在看世界地图需要把两端合起来看一样,若想得到最多的陶罐刻纹图像信息,也必须把这组图的两端合起来看。另外,这幅图中描绘的翅膀是蝴蝶的翅膀,而不是蛾类,或者说至少不是蚕蛾的翅膀。

猜想:二尾蛱蝶

至此,我们尝试提出一种新的猜想去解决龙形动物的原型问题。龙形动物一直是我国史前时期器物的重要母题,回顾已有的研究,有学者认为龙形动物的原型是扬子鳄,有学者认为是蛇。近年来由于红山文化猪龙玉器出现在大家的视野中,将龙形动物原型向猪引导的观点也很多。纠结的核心之处在于这些动物形玉器或者纹饰上那对惊艳的角,大多数鳄鱼或蜥蜴都不会长角,蛇类除角蝰外亦没有角,更遑论猪。蛇类中的角蝰也许是蛇类中和红山文化玉猪龙最像的生物了,但角蝰分布于非洲极其干燥的大沙漠中,虽然中国北方草原地区在历史上曾经有较为干燥的时期,但并未形成沙漠气候,《中国生物志》中也未见收录角蝰。并且,角蝰的角是长在眼眶上的,类似犀牛角,且角的朝向往往不会过于靠后。

李新伟先生敏锐观察到了古人对蜕变与羽化的崇拜,将视野放回了顾颉刚先生“大禹是条虫”上面,这对我们探讨动物崇拜的原型非常有启发性。从古文字的视角来看,“虫”与“蛇”本就是同源字,《说文解字》云:“它,虫也。从虫而长,象卷曲垂尾。上古草居患它,故相问无它乎,讬何切。蛇或从虫,今俗作食遮切。”故而,我们在这里引出一种头上有两只龙一般触角的昆虫——二尾蛱蝶。

二尾蛱蝶现分布于长江中下游,每年发生两代,以蛹越冬,翌年4月下旬越冬蛹羽化,5月上旬开始产卵,喜爱温热,不能在较为寒冷的地方生存。但由于气候变迁,3000年前的黄河地区要比现在湿热得多,所以二尾蛱蝶也完全有可能出现在中原商人的视野中。1959—1975年,考古工作者在安徽南部发掘了若干土墩墓,其中出土的几件青铜器区域特色非常明显。安徽南陵出土西周龙耳尊的把手像是海马,但无论气候如何变迁,皖南在战国时代为海洋的可能性微乎其微,所以论形态其更像我们所提出的二尾蛱蝶幼虫。另外,皖南和越国都曾出土过一些盘曲带角的青铜器,如繁昌汤家山出土春秋龙钮盖盉。

南陵出土西周龙耳尊

繁昌汤家山出土春秋龙钮盖盉

这些带角生物是否也有可能是牛羊类动物呢?我们可以看到,皖南地区出土商周青铜器已经有表现牛的兽面纹,通过横向比较,其对角部的表现有明显不同,牛角末端是尖的,而我们上面所举的例子中,角部末端都是钝化处理的,且历来青铜器在表现牛羊时不会刻画其纤长卷曲的身躯。

繁昌汤家山出土龙纹盘

陶寺彩绘龙纹盘

器物的花纹与鳞片问题也值得讨论,这也是历来学者在讨论物种原型时频频提到蛇和鳄类的重要原因。李新伟先生谈到后石家河文化龙形器与陶寺彩绘陶盘中的蜷体龙非常相似,但后石家河文化中的龙虽然在身体形态上和蜷体龙相似,却没有花纹,实际上与红山文化玉猪龙更为类似,而陶寺陶盘中的蜷体龙则与皖南商周青铜器中的龙纹盘图纹类似。两种龙纹除了鳞片这一共同点外,还着重表现了头部两端小小的圆形图案,所以即便这两个纹路表现的不是二尾蛱蝶幼虫,更大的可能性也是鳝鱼(鳝鱼头两端有2个小小的翅),而非其他物种。

余论

从李新伟先生总结的资料可以看出,商代玉器在表现人的蜕变过程中并没有出现羽化这一项,所以我们将人和蝉归为一组,暂且名为“蜕变组”,这正与人将自身比作蝉,追求强大的生命力、生生不息相对应。二尾蛱蝶和神鸟归为另一组,即“羽化组”,这一组在南方青铜器和红山文化中表现较多,学界过去常常讨论凤凰崇拜,而凤凰和龙一样,也是仅存在于想象与传说中的物种。李新伟先生提出的羽化崇拜和我们这里探讨的二尾蛱蝶似乎让“凤凰究竟是什么”这个谜题答案变得清晰了一些,这组分类也正与我们以往的经验相符合——即沿海文化倾向于崇拜神鸟及羽化,大汶口文化也出现了对鸟类的强烈崇拜,可以推知神鸟崇拜更集中于较为湿润的地区,我们所讨论的二尾蛱蝶同样喜爱在这些较为湿润的地方生存。

这两个组别的不同含义似乎给了我们一个理解文化起源的途径——神鸟羽化与蛇蜕。蛇与水密切相关,有着强烈的生殖内涵;神鸟在世界各大文明中都与太阳相联。当这两条线索发展到了汉代,在马王堆帛画中完美结合在了一起——光明与水阴、生长和涅槃。