方维规 | 中国经籍“真伪之辨”的西洋论解

字号:T|T

2022-10-24 11:27 来源:中山大学学报

摘要:秦焚书而经亡或经不曾亡,这段极具争议的历史激荡过古今无数史家的思绪,然迄今莫衷一是。欧洲人也早就关注汉籍经典的真伪问题。在西方早期中国文学史纂领域,德国汉学家在很大程度上具有领先地位;他们对于中国古代经典的真伪辨析,很能折射出彼时欧洲学者对于这个问题的认识程度。一些观点颇有见地,或许有借鉴意义;另有一些看法因后人的考证和发现,显然不足为凭,但思考本身是有价值的。并且,西人对于汉籍的了解和认识程度,是其真伪之辨渐进发展的基础,其中包括中国本土的疑古辨伪对于西方相关论说的可能影响。本文的重点不是辨析之辨析,而是再现当初德国学者在其文学史著作中对这个问题的思考。

关键词: 中国经籍;真伪之辨;德国观点

古籍辨伪,这在中国古已有之。从王充到韩愈、柳宗元,再到欧阳修、朱熹,他们都做过文献考辨。清代可谓辨伪之盛期,且成就超过前人。今文经学家刘逢禄、龚自珍、魏源、邵懿辰等士人,都曾鞭笞东汉以降古文经学;经学大师廖平更有《古文学考》《知圣篇》《辟刘篇》(后改名《古学改》),认为古文经学多出西汉末年刘歆伪造。

康有为继承和发展了廖平之论,著《新学伪经考》,被梁启超赞为斯时“思想界之一大飓风”。康氏猛烈攻击历代所尊“古文”经典,称其为“六经”颠倒、乱于非种,如《周礼》《逸礼》《古文尚书》《左传》《毛诗》等,均为刘歆作伪,故皆“伪经”。他的《新学伪经考》以及《孔子改制考》,批驳了古文经学“述而不作”之旧说,不仅在政治上沉重打击了恪守祖训的正统派和顽固派,为嗣后维新变法提供了思想基础,亦成为当时西人研究中国文学史的重要思想资源之一。

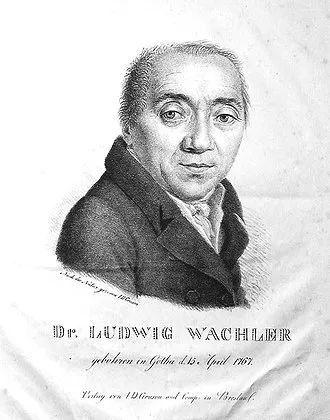

不过早在清代今文经学家之前,“真伪之辨”就是西人讨论汉籍经典时的一个常见视点。对于彼时欧洲讨论已久的汉籍经典的真伪问题,德意志词典学家和语言文学家阿德隆(Johann Ch.Adelung, 1732—1806)和日耳曼文学史家瓦赫勒(Ludwig Wachler, 1767—1838)都有一些论述。阿德隆在其编纂的圣经主祷文《米特里德》(Mithridates)第一卷(1806)中,论及汉籍真伪问题,但着眼点与中土疑古有所不同:

中国文字源远流长,这就出现了一个确实很得体的质疑:所有古碑荡然无存,当初的书写材料没有保存至今……中国纸张这一唯一的书写材料,正是所有已知书写材料中最易消损的……这就需要不停地誊写和转抄。倘若中国古代典籍确实像人们所说的那么古老,誊写和转抄就得持续二三千年之久。

阿德隆之说虽未细论古籍流传的复杂性,也忽略了竹帛载体,但问题本身是在流传层面上发现和提出的,而“流传”正是考辨古籍真伪的重要切入点。中国古代典籍,尤其是一些先秦著名文献,即便不是伪书,也往往不是出自一时一人之手,而是在长期流传过程中定型的。不同的历史原因和社会背景,极有可能将后世语言特点、风格甚至思想内容搀入古籍,在“誊写和转抄”中或多或少留下后来的形式和内容。

▲ Johann Ch.Adelung(1732—1806)

瓦赫勒于1794年发表了类似辞书的文学史论著《普通文学史论稿》(Versuch einer Allgemeinen Geschichte der Literatur. Für studirende Jünglinge und Freunde der Gelehrsamkeit),该著在1804年至1833年间至少还刊行了三个修订本,并易名为《文学史辞书》(Handbuch der Geschichte der Litteratur)。作者在中国文学部分的结尾处写道:

那些在大焚书(公元前213年)中毁灭、后来(公元前146年)从流传或所谓废墟中拯救出来的典籍,其中一部分甚至是在公元5世纪才被奉为经典的。怀疑这些汉籍经典的真实性,理由很多,且很有力;尤其是中国人自己也无法掩饰他们的狐疑。但是另一方面,这个民族的生活在根深蒂固的机制中僵化,执着地拒绝任何观念变化,这都强有力地抵御着一切伪造之怀疑,以保证中国人之神圣的宗教、政治遗产的同等权利,一如东亚其他民族的状况。

作为时代之子,瓦赫勒的论述自然带着浓重的欧洲中心主义倾向,他的中国论亦体现出赫尔德(Johann G. von Herder,1744—1803)所谓“世界边缘的古老中国犹如史前废墟”之说,或黑格尔(G.W.F. Hegel,1770—1831)所言“中国没有历史”,这在欧洲中心主义语境中是不难理解的。差不多在瓦赫勒著作出版的同时,哥廷根大学的东方学家艾希霍恩(Johann G. Eichhorn,1753—1827)于1807年发表了五卷本文学史专著《从古至今的文学史》(Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zeiten),书中论及欧洲学者的中国知识以及中国文学。艾希霍恩主要论述了中国史纂著作,在很大程度上依托于德金(Joseph de Guignes, 1721—1880)根据马端临《文献通考》撰写的《中国文献要义》(Idée de la littérature chinoise,1774):

真正可靠的中国现存之文献,似乎当从唐代(约从公元617年起)撰述算起。自这个朝代起,史籍的内容有其可信的内在逻辑,对古书的考证和勘查也初见端倪,不再是传说和虚构所呈现的扭曲的历史。

瓦赫勒在其《文学史辞书》论述中世纪文学史时,也涉及中国史籍的资料考证问题。在他那里,唐代似乎也是中国史纂真实性的界线:“中国人从来闭关自守,他们同印度人和波斯人曾有过一些交往,与西亚没有交通。关于中国文学状况的资料,不是神话般的夸张,就是残缺不全的文字。617年之后,资料才稍微可信一些……此前的中国史书,充满宗教神秘色彩,很难让人领略其中奥秘,很难用文字来破解其义。在中国,对史籍的甄别和批判运用,是近代才有的事。”

在19世纪,不少欧洲汉学家也都提及汉籍经典的真伪问题,比如儒莲(Stanislas Julien,1797—1873)、理雅各(James Legge,1815—1897)和沙畹(Edouard Chavannes,1865—1918)等人都有相关论述。值得注意的是俄罗斯最早的中国文学史纂:王西里(Василий Павлович Васильев,瓦西里耶夫,1818—1900)著《中国文学史纲要》(1880)。该书在第二章论述“中国人的语言与文字”之后,第三章即讨论“中国文字和文献的古老性问题”,实为真伪之辨的力作。在他看来,除了(他也觉得很可疑的)埃及,世界上没有任何一个地方可以自诩拥有某些公元前一千年之前遗存下来的文献资料。述及《周礼》《仪礼》,王氏指出:“就连中国人也意识到这些书是伪造的,但这并不妨碍他们对其广征博引并不假思索地用以(尤其是《周礼》)阐释中国的古代制度。”他作了一个假设:“假如在黄帝时期人们就会写‘家’这个字了,但可能直到周宣王时期他们才会写‘我安了家’。”他坚信,“即使在那位周宣王之前,不仅没有任何文献保存了下来,甚至根本就没有存在过。试问,我们凭什么相信在这个同样令人生疑的帝王之前两千多年间的那些故事中所讲的事件……从中国古代历史可以看出虚构朝代的逐渐累积。类似的历史故事被编出得越晚,历史的开端也就被说得越是久远”。

▲ Ludwig Wachler(1767—1838)

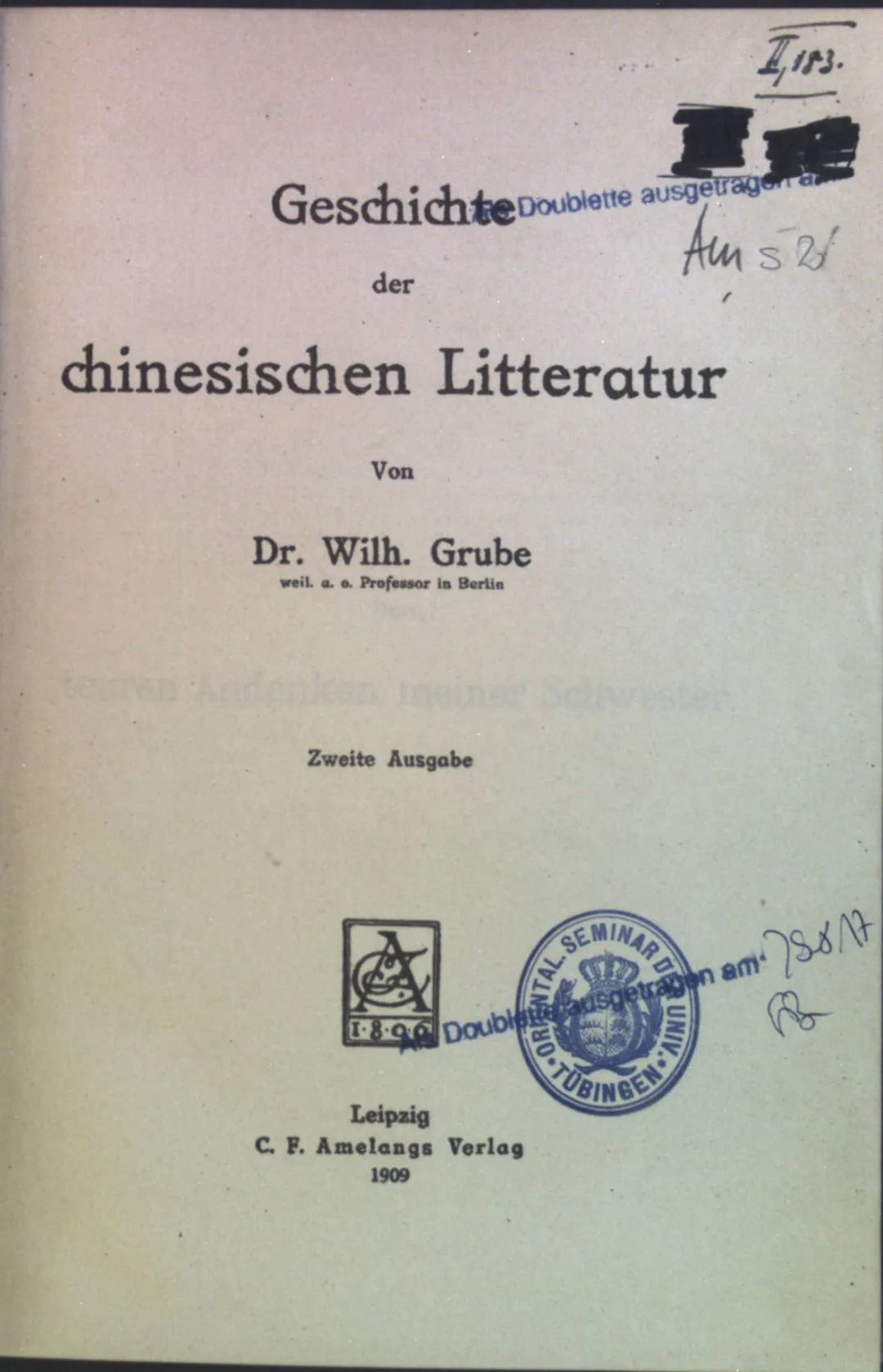

进入20世纪之后,或许受到中国本土廖、康之辈的“煽动”,西方汉学家的“真伪之辨”已经涉目皆是,1902年问世的葛禄博(Wilhelm Grube,又名顾威廉等,1855—1908)著《中国文学史》 更是如此,因为王西里是葛氏在彼得堡大学求学时的老师。葛氏这部中国学界知之不多的著作,文学史家何可思(Eduard Erkes,又名叶乃度,1891—1958)视之为西方早期中国文学史纂时至20世纪早期的“最重要的专著”,著名汉学家海尼士(Erich Haenisch,1880—1966)1930年代还把葛氏专著看作中国文学史纂领域的典范之作,并预言该著在可见的未来“尚能保持其第一交椅不坠”。此言不差,在20世纪大部分时间里,葛氏《中国文学史》一直被视为德国之中国文学史研究的代表作之一。下面,我就以葛氏论述为基点来讨论德国早期中国文学史纂中的真伪之辨。

秦焚书而经亡或经不曾亡,乃所有真伪之辨的必要背景陈述。葛禄博指出,秦始皇焚书导致汉代收集、献书和编修经书之举,能救多少是多少的各种努力,自然成果可观;但也不难想象,在那样一个热衷于古籍再生的时代,所有新发现的文献确实珍贵无比,这就足以引发伪造和篡改的诱惑。的确,那个文学复兴时代也是难得的伪书盛行之时。卫礼贤(Richard Wilhelm,1873—1930)也在其《中国文学》(1926)专著中描述了这一现象:儒家学说在经历秦朝放逐之后重又兴盛之时,人们着手收集和编修躲过浩劫的古籍,久而久之,古书不断出现。然而,口头传承的著作其实从未间断,在各流派中有着一定的传统,且自视为有根可循,并把那些“新发现”的著述看作没有根基的无名之物。于是,今文著作的口头传统,即以李斯等人整理统一的新文字写成的文本,只要能追溯本源,一般被看作可靠文本;而新出现的古文作品,常常是残缺不全之篇什,始终无法保证其真实性。这类古书越显得珍稀,也就越让人猜忌。今文派和古文派之间的斗争由此而生发。

葛禄博认为,根据流行的说法,《尚书》在先秦有100篇,为孔子所编修。依照这一未必可信的说法,42篇已经散失,现存用汉时隶书抄写的29篇《今文尚书》和用先秦六国时字体书写的《古文尚书》共58篇。因此,人们只能考察这些残缺书稿的真伪问题。葛氏援恃当时中国学者之说,认为伏生所传《今文尚书》当为真本,而被后世尊为先儒、孔子后裔孔安国所献《古文尚书》是伪书。另一方面,葛禄博援引法国汉学大师沙畹的观点,认为没有足够的理由断定孔安国有意窜改,他很可能根据孔家家传的残稿重构和新添了篇章 。对于真伪参半、聚散极其复杂的《书经》,葛氏还未能区分孔安国多出16篇的《古文尚书》和(葛氏显然不知的)东晋梅赜伪造、比《今文尚书》多出25篇、又从《今文尚书》中多分出4篇的《古文尚书》,尽管他所论述的58篇《尚书》出自梅赜之手。

▲ Wilhelm Grube(1855—1908)

作为一部通俗读本,何可思的《中国文学》(1922)对真伪问题论述不多,因为这毕竟涉及许多专门学术问题。在叙写《书经》时,他的观点颇为明确:“关于这部著作今存篇什的真实性和价值,学界曾经争论不休。可是,鉴于各部分的语言特征,我们完全不用怀疑不同章节基本上写成于历史规定的特定年代。” 卫礼贤则坚信《书经》真伪参半,彼时中国学界也对这部古书将信将疑。在这个上下文中,卫氏在文字层面上探讨了先秦文学的真伪问题:相传由孔子编撰而成的《尚书》,我们无法得知其出典,或许依托于古时史料。然而,那些史料其实是不能原样照用的。与古代象形文字有着明显差别的大篆,约发明于公元前8世纪,即西周后期。将先前的文字改写为新的文字,自然并非易事。中国文学遭遇过多次这样的命运,尤其是秦始皇下令整理、统一和简化文字,新字体已同今日所用的汉字相去不远。产生严重后果的是这第二次文字改革,因为《书经》和《诗经》都在焚书之列,而项羽攻占咸阳后火烧阿房宫,又使秦国官藏的大批珍贵典籍被焚毁。先民文字的遗弃和散佚,给汉代解读古籍带来很大困难。不过,卫礼贤还是认为,“《诗经》是古代文学中最可靠、保存最好的作品”。这一观点已见于葛氏《中国文学史》。

在葛禄博看来,《诗经》基本上躲过了秦焚书之大劫,几乎完好无损地保留了下来,至少比任何一部经书受害小得多。他依托于班固《汉书·艺文志》之说,即《诗经》“三百五篇,遭秦而全者,以其讽诵,不独在竹帛故也”。换言之,民间记忆、口耳相传才使《诗经》这一几乎未受破损的中国古代文学精品流传至今。当然,将口头传诵的版本斥诸于文字,尤其是汉语字调可能引起的误解,难免在落实于文字时出现偏差。然而,这一缺陷是完全可以接受的,何况不同的解读还能弥补缺失 。《礼记》的命运则与《诗经》截然不同。毫无疑问,焚书首先指向记载古代典章制度、礼仪和修身准则的书籍,它们是传统习俗的集中表现,同时也是连接过去和现在的重要纽带,活生生地体现着传承的延续性,所以始皇下焚书令,禁止儒生以古非今和崇古思想的传播。要与传统决裂,首先要让人忘记旧时习俗,于是仪礼之书必然在秦焚书中首当其冲,今人只能见到西汉礼学家戴德编定的《大戴礼记》和戴圣编定的《小戴礼记》(《礼记》)这些古代典章制度书籍的残本。尽管如此,《礼记》实为研究先秦宗教伦理和社会习俗之取之不竭的资料 。此外,葛禄博还用大量文字讨论了关于《春秋》《左传》《论语》《大学》作者问题的各种质疑和不同说法 。

葛禄博指出,根据记载,《周易》在秦焚书时被列入医术占卜之书而得以幸免,因此人们可以非常肯定地把《易经》看作毫无缺损的文本。《易经》的命运和内容,都决定了它的“群经之首”地位。它无疑是中国文化之最古老的里程碑之一,同时也是整个中国文学中最艰涩、最古奥的作品。《易经》作为中国最古老的占卜术著作具有很高的文化史价值,这是毋庸置疑的,但其文学价值也是很有限的。此外,葛氏进一步指出,认为诠释《易经》的7种10篇《易传》(自汉代被称为《十翼》)均为孔子所作,显然不符合事实 。卫礼贤则认为,原属占卜术的《易经》,其文学价值几乎无从说起,是孔子对《易经》的解说,才使其步入文学殿堂。然而,《十翼》中只有3篇或许本于孔子,而相传《十翼》诸篇均成于孔子之手,这是不能令人信服的。《十翼》的各篇内容相去甚远,《彖传》《象传》《文言传》《系辞传》等,或解释六十四卦卦辞,或探索宇宙奥秘、天地之道和人道,或论说人类社会和文化哲理,义理复杂,内涵极深 。人称《易经》“人更三圣,世历三古”,即经历上古、中古、下古三个时代,由伏羲、文王、孔子三个圣人完成。肖特(Wilhelm Schott, 1802—1889)撰写的世界上第一部中国文学史《中国文学论纲》(1854) , 其中所述《易经》,完全按照这一思路 。在肖特那个时代,西人对刘逢禄之辈的清代经学家质疑东汉以降古文经学还所知无几。何可思则不认同“三圣三古”之说,他认为传世版本的内容和语言都能让人见出《易经》不会早于周代。

▲ Geschichte der chinesischen Litteratur

葛禄博对同孔子有关的经书的一些真伪问题作了较为详尽的辨析,而对于有些前孔子时代的经籍,他以为不用在真伪之辨上多下工夫。尤其是《山海经》那样的先秦古籍,其成书年代及作者已无从考证,故而无需赘言,连司马迁写《史记》时都不得不承认:“至《禹本纪》《山海经》所有怪物,余不敢言之也。”另外,孔子在其撰述和编著中,从未提及《山海经》,这就更让人怀疑这本书在孔子时代已经存在。鉴于该书在汉代刘向、刘歆父子奉命校勘整理经传诸子时才公之于众,很难说其成书于公元前3世纪。

若说葛禄博在中国经籍真伪问题上大体持怀疑态度,他对《道德经》的真实性是颇为肯定的:“如同五经都是在相对较晚的时候才被如此称呼一样,《道德经》或许是公元6世纪才获此称谓的。这么说并非因为名称而怀疑该书早就存在的事实。儒莲和理雅各都坚信《道德经》的真实性,谁也不会指责这两位19世纪最伟大的汉学家的判断是轻率的。我相信,我们今天依然有足够的理由视之为老子的作品,尽管它不一定全是老子手书之作。假如我们将之设想为后世作伪者的杜撰之作,那我们就必须同时承认,此人所展现的独到而奇崛的思想,虽然艰深莫测,但在中国无出其右。”何可思对《道德经》的真伪辨析,也从其独一无二的特性出发,但他更强调老子的天赋和疏狂的文本,在无可比拟中见出真实性:“《道德经》之晦涩,恐怕部分缘于老子援恃的文献已经佚失。该书所呈现的东西,实为中国文学中绝无仅有。不足为奇,人们因此而猜疑这部作品乃至作者其人,决意视之为后世之作。该书中常见的、富有前古典韵味的语言所透出的古风,已经足以推翻这种观点;还有那出奇的飘逸思想,排除了一切伪造可能性。作伪者须是中国哲学史中无双之谪仙才行,这当然只是一个不可思议的假设。鉴于此,亦鉴于老子之作没有毁于焚书之灾,我们可以毫无疑虑地把《道德经》看作真实的传流之作,尽管世传不少版本。”

▲ Eduard Erkes(1891—1958)

葛禄博的真伪之辨,还关注另一位道家思想代表人物列子。针对否认列子的真实存在、视其为庄子替身的“臆想假人”之说,葛氏不但强调历史上应当确有其人,并且不吝赞誉之辞。在他看来,司马迁只字不提列子,实在令人大惑不解;而先于《史记》的《吕氏春秋》,已将列子与老子、孔子、墨翟等先哲相提并论,称其为最完美的前贤之一。尽管《列子》肯定不是直接出自这位先哲之手,而且许多内容无疑在列子后学那里因为增补而改变了模样,但这不足以假设这部作品为伪作,称其取自庄子,杂烩而成。“援引时不标明出处,这在中国并不鲜见,且完全不会被看作剽窃。我们能够看到列子和庄子的许多相同之处,为何不能视之为庄子取法于比其年长的列子呢?若是定要视之为伪书,那就出现了与前文说过的相似情形:人们必须承认,作伪者实为中国不多见的思想家,正是《列子》中的一些不见于《庄子》的篇什,其思想深度至少不比所谓师表者《庄子》逊色。” 何可思颇为赞同葛禄博的见解,并试图从语言的角度进一步证实《列子》的真实性:“列子著作的真实性在中国和欧洲常被质疑,对其真实存在的怀疑更甚于对老子的猜疑,有人把他看作虚构人物,并视《列子》为公元4世纪或5世纪亦即魏时的后人编著。然而,反证却是有力的:一方面是这部著作的语言能够显示其真实性,遗憾的是汉学家们往往很少关注这一至关紧要的范畴;另一方面是该书所体现的学说本身,其中不少观点又出现在后辈庄子那里,而有人却把《庄子》当作《列子》的主要出典。然而,恰恰是列子的有些深邃而精微的见解,既不见之于庄子,也没有出现在后来任何其他著述中。在此,人们应当同意葛禄博的说法:若将《列子》看作伪书,就得承认作伪者是中国罕闻之天才。”

纵观19世纪欧洲人关于中国典籍真伪的论说,首先能够确定的是许多欧洲学者本身之中国知识的匮乏。尽管伏尔泰那代启蒙思想家已对中国略有所知,但时至19世纪,西人的中国文史哲知识还是很贫乏的,“甚至不了解其整体概貌”。著名的《迈尔百科全书》第四版(1885/90)中的说法颇具代表性:“我们对中国文学的认识依然处在初级阶段。我们的文化建立在希腊—罗马和希伯来文化的基础上,印度人和波斯人同我们有着亲缘关系;我们与阿拉伯人早在中世纪就有精神交往,其影响一直延续至今。相反,中国艺术和知识从其发端到最新发展,对欧洲精神养成来说完全是陌生的。其崇拜者的圈子如此狭小,实在不用诧为奇事。”那个时代欧洲人对中国古代经典实际产生年代的质疑,或对儒家经典的真实性生疑,其程度甚至远超张之洞所言“一分真伪,而古书去其半”。而这往往也是19世纪那个欧洲中心主义时代在作祟,尤其在普通文学史著述中,对中国的批判态度是很鲜明的。

显然,所知不多是很难胜任真伪考辨的,也就是古籍辨伪中常见的对于古籍书名、作者和内容真伪及著作年代的考证,鉴别史实和思想甚至文体、文法、语言文字等。章太炎曾于1910年撰《与罗振玉书》,骂遍日本新老汉学家,数落“日本人治汉土学术者,多本宋、明,不知隋、唐以上……大率随时钞疏,不能明大分,得伦类”。同年,他又在一次演讲中讥弹“德国人又专爱考究东方学问,也把经典史书略略翻去,但是翻书的人,能够把训诂文义真正明白么……你看日本人读中国书,约略已有一千多年,究竟训诂文义,不能明白。他们所称为大儒,这边看他的话,还是许多可笑……日本人治中国学问,这样长久,成效不过如此,何况欧洲人只费短浅的光阴,怎么能够了解”。章氏对域外汉学亦即汉语程度明显持轻蔑态度,批评颇为严苛,甚至不尽客观;然而,仅西人自己一句“甚至不了解其整体概貌”,足能说明太炎之说是在理的。尽管如此,胡适留学期间一则日记(1916年4月5日)中的说法,也同样有理且中肯:“西人之治汉学者……用功甚苦,而成效殊微。然其人多不为吾国古代成见陋说所拘束,故其所著书往往有启发吾人思想之处,不可一笔抹煞也。”

彼时欧洲学者所论中国古籍辨伪,一般只是附带性叙说,很少考辨立论和事实的真伪,常见泛泛之论。要说其中缘由,或许就是章太炎所说“到底时期太浅,又是没有师授,总是不解”。进入20世纪之后,西人的中国知识和对中国文学的了解已大为改观,这首先源于19世纪下半叶的知识储备和学术铺垫。儒莲、沙畹、理雅各、肖特等著名汉学家的大量中国古籍翻译,开创出新的天地。圣依纳爵公学(Le College St. Ignace,上海徐汇公学)教务长、意大利耶稣会士晁德莅(Angelo Zottoli,1826—1902)为新来中国的传教士编译的汉语—拉丁语双语五卷本《中国文学教程》(Cursus litteraturæsinicæ,1879—1882),厚达4000页,涵盖中国传统典籍和各类文学经典(从四书五经到清代八股文、诗词、书信等),这部作为中国古典入门的“集大成”翻译巨著在西方也颇有影响。大量史料和新的译作也使翟理斯(Herbert A. Giles,1845—1935)、葛禄博等汉学家的中国文学史著述上了一个新的台阶,获得更为宽广宏观的历史视野。

新的一代西方汉学家,多少会对康梁之辈的疑古辨伪有所了解。以卫礼贤为例,他不但认识康有为,后来还同胡适过从甚密,并在上任法兰克福大学中国学院首任教授之后邀请胡适去讲学。他曾想翻译胡适的《中国哲学史大纲》,计划虽未实现,但一定很了解胡适在该书中提出的审定史料真伪的 5条方法,亦当知道胡适是以顾颉刚为代表的“古史辨派”(“疑古派”)的启迪者和支持者以及长达数年的古史大讨论。清末民初的经籍真伪辨析,伴随着西方学术思想的输入以及日本汉学界疑古思潮的启发,借鉴域外学术而取得的具体辨伪成果和方法总结,又反过来影响西方学者的相关研究。但总的来说,在汉籍真伪问题上,西方学者,尤其是专业汉学家常有自己的视角和论解。

文献学研究中的古籍辨伪,不是为了剔除古文献中的伪书,而是旨在正确认识,所以绝不是“非黑即白”。正是在这个问题上,西人颇为专注于“伪书”或“托名伪作”本身的价值。如前所述,何可思排除了《老子》和《列子》的伪书可能性,若不如此,《老子》“作伪者须是中国哲学史中无双之谪仙才行”;或者,若认为《列子》是伪书,“就得承认作伪者是中国罕闻之天才”——何可思之说很能体现西人辨伪言说中的一种很典型的思维逻辑。章太炎指摘日本人治汉学“盖浮夸傅会,是其素性”,或“好傅会,任胸臆”,将此用于先前西方汉学家的有些疑古之情,或许更为恰当。但我们也应看到,当初西方学者常常是置疑多于立论,着眼点常会别开生面。并且,随着汉学整体水平的逐渐提高和相关知识的逐步积累,疑古辨伪也在向务实的方向发展。尽管狐疑还在,但欧洲中心主义倾向——至少在专业汉学家那里——也在慢慢退场。

载《中山大学学报(社会科学版)》2021年第6期

责任编辑:李青果